NFC zu A-m2-01

Willkommen!

Dies ist ein Angebot der »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg.

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich über die Geschichte der Psychiatrischen Klinik Lüneburg zu informieren und die Arbeit der Gedenkstätte kennenzulernen.

Sie können unsere digitalen Sonderausstellungen besuchen.

Sie können mithilfe von Schlagwörtern nach Personen und Themen suchen. Sie können in unseren Datenbanken recherchieren.

Alle Informationen stehen Ihnen auch in Leichter Sprache und als Hörfassung zur Verfügung.

Willkommen,

in der „Euthanasie“-Gedenkstätte Lüneburg!

Hier gibt es viele Infos

über die Gedenkstätte und

die Geschichte von der Anstalt.

Sie können zum Beispiel:

• unsere Ausstellungen

im Internet ansehen.

• nach Infos über Personen suchen,

die hier gelebt und gearbeitet haben.

• nach einem Thema suchen,

dass Sie interessiert.

Alle Infos gibt es auch in Leichter Sprache und zum Anhören.

LEBENSWERT

»Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran,

wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt.«

Bundespräsident Gustav Heinemann (1899 – 1976)

Gustav Heinemann war Präsident von der Bundesrepublik Deutschland.

Er hat mal gesagt:

In einer Gesellschaft leben viele verschiedene Menschen zusammen.

Einige Menschen in der Gesellschaft brauchen Hilfe.

Zum Beispiel:

• kranke Menschen

• arme Menschen

• alte Menschen

• Menschen mit Behinderung

Eine gute Gesellschaft kümmert sich

um diese Menschen.

Bis heute prägt die Sicht auf Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen im Nationalsozialismus die medizinische Behandlung und gesundheitliche Versorgung. Die Frage, welches Leben »lebenswert« ist und welches nicht, bestimmt über lebenserhaltende Maßnahmen, und damit über Leben und Tod.

Es gibt in der Gesellschaft eine fortwährende Diskriminierung, die ihren Ursprung in der Geschichte des Nationalsozialismus hat.

Im Nationalsozialismus galten Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen als »lebensunwertes Leben«. Sie wurden entrechtet und ermordet. Über 1.660 Menschen, die in Lüneburg Patientin und Patient waren, wurden Opfer des Krankenmordes und der unzureichenden Versorgung während des Zweiten Weltkriegs und danach. Unter diesen Opfern befanden sich mehr als 480 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie hunderte psychisch Erkrankte nicht-deutscher Herkunft. Sie starben durch überdosierte Medikamente, Nahrungsentzug, gezielt hervorgerufene Erkrankungen oder Vernachlässigung. Auch führten Sammelverlegungen Lüneburger Patientinnen und Patienten in den sicheren Tod. Über 820 Menschen wurden durch Urteile des Erbgesundheitsgerichtes Lüneburg zu Opfern von Zwangssterilisation und Zwangsabtreibung.

Diese Ausstellung dokumentiert diese Gewalt und hinterfragt das damalige Denken, Entscheiden und Handeln, das zu den beschriebenen Verbrechen führte und auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht endete.

Die Ausstellung zeigt Gewalt

• an Menschen mit Behinderungen.

• an Menschen mit einer seelischen Krankheit.

In der Nazi-Zeit haben diese Menschen

keine Rechte.

Die Nazis sagen:

Diese Menschen sind nichts wert.

Und sie dürfen nicht leben.

Darum dürfen Menschen mit Behinderung keine Kinder bekommen.

Über 820 Menschen werden im normalen Krankenhaus in Lüneburg unfruchtbar gemacht.

Über 1.660 Menschen mit Behinderung und Menschen mit einer seelischen Krankheit sterben in der Anstalt in Lüneburg

Es sterben Erwachsene und Kinder.

Auch Menschen aus anderen Ländern sterben in der Anstalt in Lüneburg.

Einige Menschen werden ermordet.

Zum Beispiel:

• Sie werden mit Medikamenten vergiftet.

• Sie werden mit Gas erstickt.

Einige Menschen sterben,

weil sie schlecht behandelt werden.

Zum Beispiel:

Sie bekommen zu wenig zu Essen.

Keiner hilft den Menschen.

Die Ausstellung zeigt,

• was die Nazis gedacht haben.

• was die Nazis gemacht haben.

Die Ausstellung zeigt aber auch:

Wie ging es nach der Nazi-Zeit weiter?

Wie denkt man heute über Menschen

mit Behinderung und seelischen Krankheiten?

Film

Handhebel-Krankenfahrstuhl, um 1900.

ArEGL 177.

Dieser Handhebel-Krankenfahrstuhl aus der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg wurde nicht geschoben, sondern die Erkrankten konnten damit eigenständig fahren. Die Hebel ermöglichten Unabhängigkeit und Teilhabe. Die kaputten Räder stehen sinnbildlich dafür, dass diese Ansprüche in der Zeit des Nationalsozialismus nicht eingelöst wurden. Der Umgang mit Menschen mit Behinderungen und Erkrankungen geriet zwischen 1933 und 1945 »aus der Spur«. Der Stuhl wurde 2024 aus dem Kriechkeller von Haus 17 geborgen.

Das ist ein alter Rollstuhl.

Er hat zwei Hebel.

Zieht man mit den Händen an den Hebeln, fährt der Rollstuhl.

Man kann mit den Hebeln auch lenken.

Ein Mensch in diesem Rollstuhl kann sich also selber bewegen.

Er braucht keine Hilfe

von anderen Menschen.

Und er kann damit überall allein hinfahren.

Der Rollstuhl zeigt:

Man kann gut leben,

auch wenn man eine Behinderung hat.

Weiterdenken/ andere Gedanken dazu/ Was kann das noch bedeuten

Aber die Räder von diesem alten Rollstuhl sind kaputt.

Man kann nicht mehr allein

überall hinfahren.

Man braucht Hilfe von anderen Menschen.

Die anderen Menschen entscheiden

über den Mensch im Rollstuhl.

In der Nazi-Zeit ist das auch so:

Die Nazis entscheiden über Kranke.

Kranke werden von den Nazis

schlecht behandelt.

Dafür stehen die kaputten Räder

an dem alten Rollstuhl.

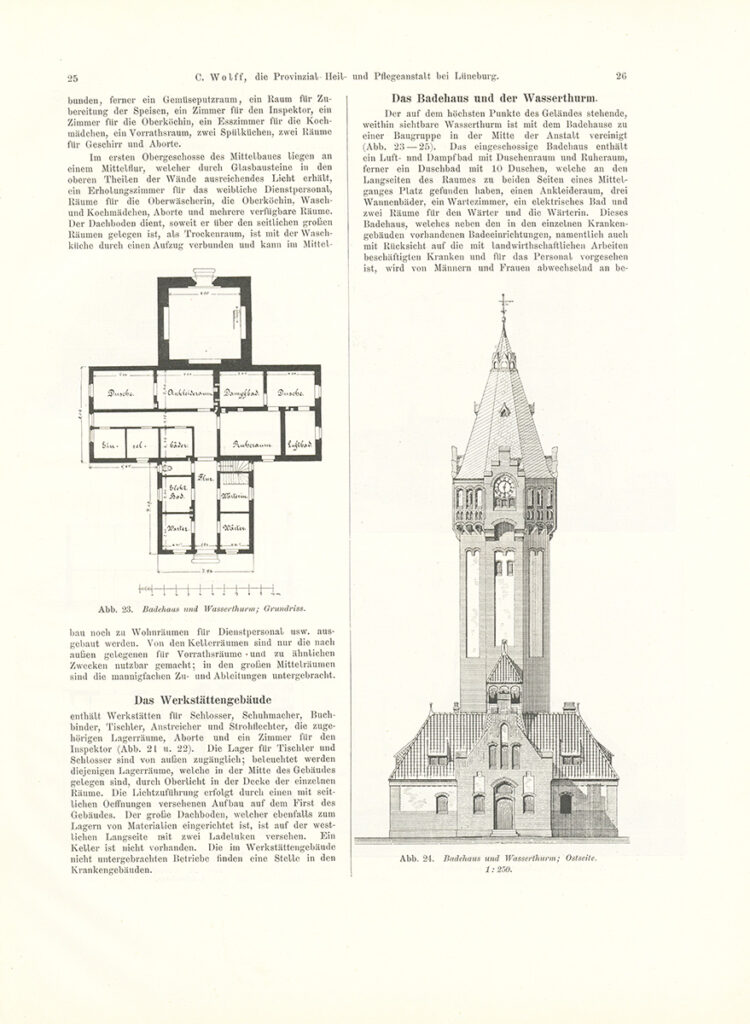

Um den Wettbewerb für den Bau der Heil- und Pflegeanstalt zu gewinnen, musste man eine sehr gute Wasserversorgung nachweisen. Dies gelang in Lüneburg nur, indem abgepumptes Wasser heimlich wieder zugeführt wurde. Mit diesem Betrug setzte man sich gegen die Stadt Uelzen als Mitbewerberin durch. Da der Wasserspiegel in Wirklichkeit aber zu niedrig war, musste ein 42 Meter hoher Wasserturm mit Pumpwerk betrieben werden. Das Ventil regelte die Wasserzufuhr. Ein Teilstück des Wasserkessels ist im Dachgeschoss des Turms erhalten.

Das ist ein Verschluss

von einem Wasser-Rohr.

Der Verschluss gehört zum Wasser-Turm von der Anstalt in Lüneburg.

Dreht man an dem Rad,

läuft Wasser in den Wasser-Turm.

Man braucht in der Anstalt viel Wasser.

Darum ist die Wasser-Leitung sehr groß.

Und der Verschluss ist auch sehr groß.

Er wiegt 150 Kilo.

Eine Anstalt braucht viel Wasser.

Bevor man eine Anstalt baut, prüft man: Ist genug Grundwasser da?

In Lüneburg gab es nicht genug Grundwasser für eine Anstalt.

Darum hat man bei der Prüfung geschummelt.

Man hat Wasser abgepumpt.

Und man hat das gleiche Wasser

wieder zurück gepumpt.

So hat das Wasser gereicht.

Die Anstalt konnte gebaut werden.

Aber später fehlte

der Anstalt Grundwasser.

Darum hat man einen Wasser-Turm gebaut.

Er ist 42 Meter hoch und speichert Wasser.

So ist immer genug Wasser da.

Ventil, 150 Kilogramm, Eisen, um 1900.

ArEGL 213.

ArEGL 97.

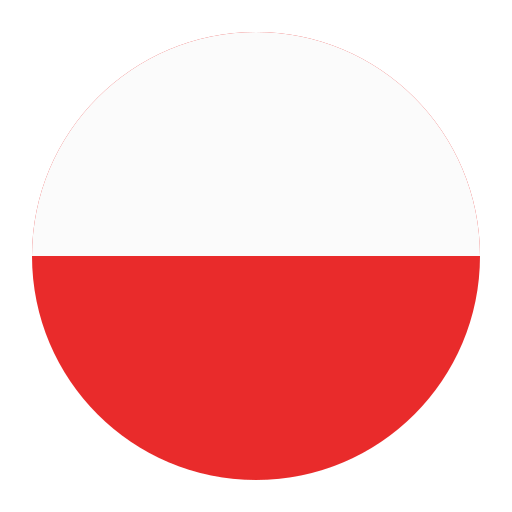

Das sind Bauzeichnungen des Wasserturms der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aus Carl Wolff: Die Provinzial- Heil- und Pflegeanstalt bei Lüneburg. Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1901 und 1902. Spalten 25 und 26.

Das sind Zeichnungen vom Wasser-Turm von der Anstalt in Lüneburg.

Die Zeichnungen sind aus einem Buch.

In dem Buch geht es um den Bau

von der Anstalt.

Das Buch ist aus den Jahren 1901 und 1902.

Obwohl es nach dem Einbau eines neuen Uhrwerks keine Aufgabe mehr erfüllte, verblieb das alte Uhrwerk im Wasserturm. Genauso wie viele Dinge, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, befand es sich jahrzehntelang noch an dem Ort, wo es seinerzeit abgelegt oder hingestellt worden war.

Die Turmuhr zeigt seit 1901 auf einer Höhe von 29 Metern die Zeit an. Sie überragt alle Gebäude des Klinikgeländes. Der Wasserturm mit dem angrenzenden Badehaus ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Klinik.

Das ist ein Motor von einer Uhr.

Die Uhr gehört zum Wasser-Turm

von der Anstalt.

Die Uhr zeigt schon seit über 100 Jahre

die Zeit an.

Die Uhr hängt sehr weit oben.

Sie ist höher als alle Gebäude

von der Anstalt.

Man kann sie von überall sehen.

Der Wasser-Turm ist das Wahrzeichen

von der Anstalt.

Uhrwerk der ehemaligen Turmuhr der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, vor 1901.

ArEGL 179.