NFC zu D-K-01

VERWAHREN UND WEGSPERREN

Bevor es eine Heil- und Pflegeanstalt in Lüneburg gab, wurden die meisten seelisch Erkrankten und Menschen mit Beeinträchtigungen zu Hause gepflegt.

Wenn dies nicht möglich war, wurden Erkrankte weggesperrt und verwahrt. Psychische Erkrankungen und Behinderungen galten als göttliche Strafe, Besessenheit oder Teufelswerk. Untergebrachte Erkrankte waren während dieser Zeit oft arm und gesellschaftlich ausgegrenzt.

VERWAHREN UND WEGSPERREN

Früher gibt es noch keine

Anstalt in Lüneburg.

Kranke leben bei ihren Familien.

Die Familien pflegen sie zu Hause.

Aber oft geht das nicht

Zum Beispiel:

• wenn es keine Familie gibt.

• wenn die Familie sich nicht

kümmern kann.

Dann hat man die Kranken eingesperrt.

Die Kranken sind oft arm

und sie gehören nicht dazu.

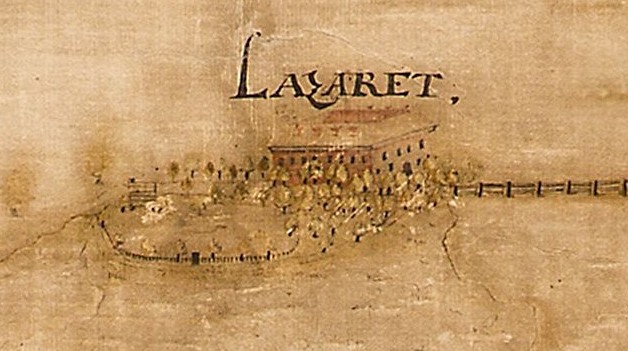

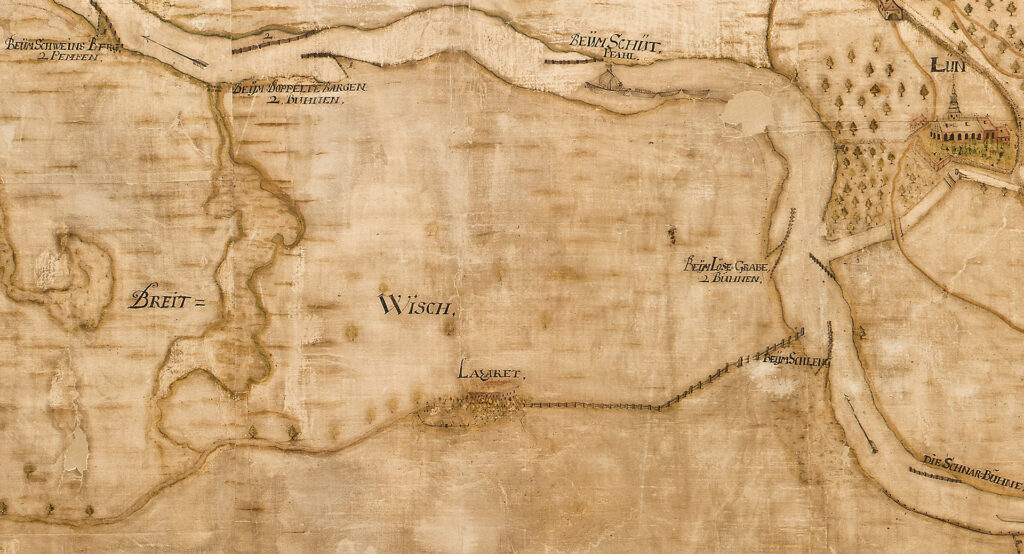

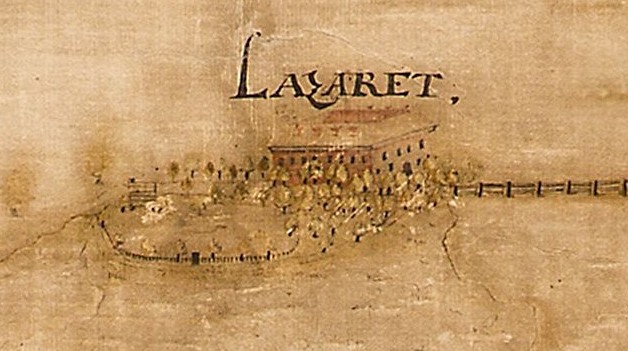

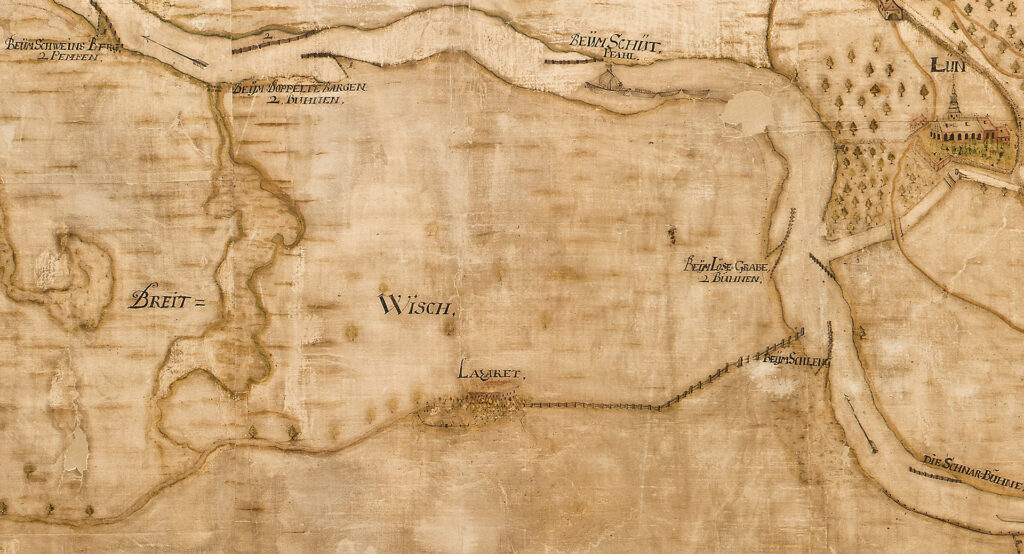

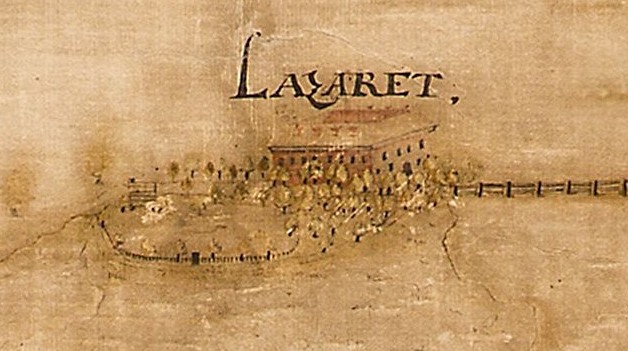

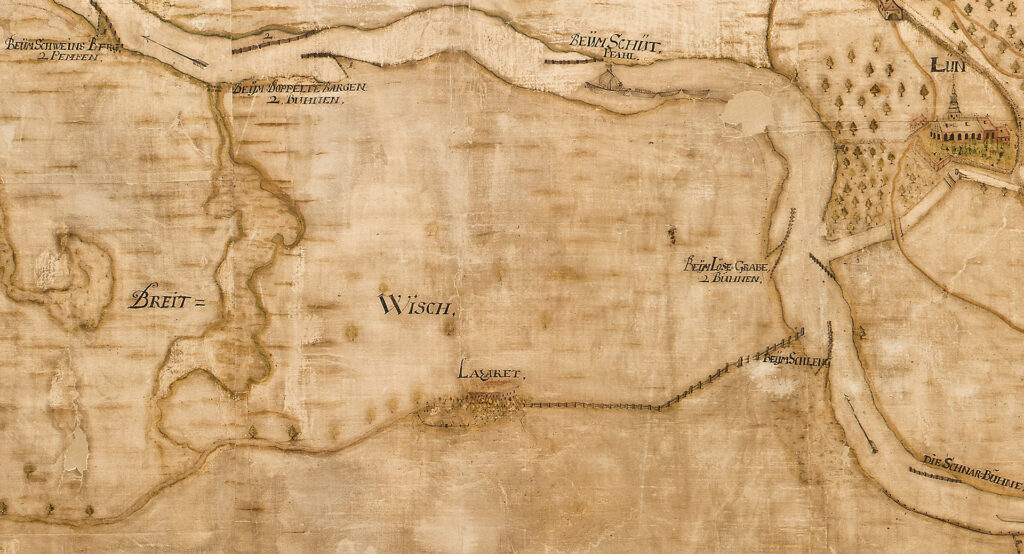

Ausschnitt aus einem Plan mit dem Lazarett Breite Wiese, erkennbar als Fachwerkhaus inmitten eines Waldes, 1700.

StadtALg K 12 C-55-(k).

Bis 1815 wurden Erkrankte in Lüneburg im Lazarett Breite Wiese verwahrt. Das war ein ehemaliges Pest- und Armenhaus vor den Toren der Stadt. Das Gebäude wurde 1565 erbaut und hatte zunächst nur Platz für 20 Erkrankte.

Die Pest ist früher

eine sehr ansteckende Krankheit.

Pest-Kranke kommen in ein Pest-Haus.

So können sie andere Menschen

nicht anstecken.

Viele Menschen bringt man zum Sterben

ins Pest-Haus.

In vielen Städten gibt es Pest-Häuser,

auch in Lüneburg.

Dann gibt es die Krankheit Pest nicht mehr.

Man braucht das Pest-Haus nicht mehr

für die Pest-Kranken.

Darum bringt man Kranke in das Pest-Haus.

Sie sollen dort leben.

Auf diesem Plan sieht man das Pest-Haus

in Lüneburg .

Es ist ein Fachwerk-Haus in einem Wald.

Es hat Platz für 20 Kranke.

Der Plan ist aus dem Jahr 1700.

Auf diesem Plan sieht man

das Pest-Haus in Lüneburg.

Das Pest-Haus ist viel größer

als auf dem anderen Plan.

Man hat das Pest-Haus ausgebaut

und vergrößert.

Der Plan ist aus dem Jahr 1714.

Ausschnitt aus einem Plan mit dem Lazarett Breite Wiese. Nach 1700 war es zu einem vierflügeligen Gebäude ausgebaut und vergrößert worden, 1714.

StadtALg K 7-G-27-1-(R).

»[…] übel ist den kranken Unglücklichen gerathen, denen der Aufenthalt zur Breitenwiese – nicht zur Strafe – sondern als Wohlthat angewiesen ist. Die Wahnsinnigen werden in Behältnissen verwahrt, zu welchen der Zugang durch den Kuhstall geht, das Behältniß selbst ist voll Gestank, der von dem ohnbedeckten Abtritt aufsteigt, dunkel, da es helle seyn müßte, da auch der schwächste Verstand Licht sucht. Die Diät, die allen gegeben wird, ist theils zu kärglich, theils ungesund; in dem ihnen außer Speck, Käse, Kartoffeln nichts anderes, noch weniger aber Gemüse und Früchte gegeben werden […].«

Stadtphysikus Lentien zitiert nach Marianne Pagel: Gesundheit und Hygiene. Zur Sozialgeschichte Lüneburgs im 19. Jahrhundert, Hannover 1992, S. 222.

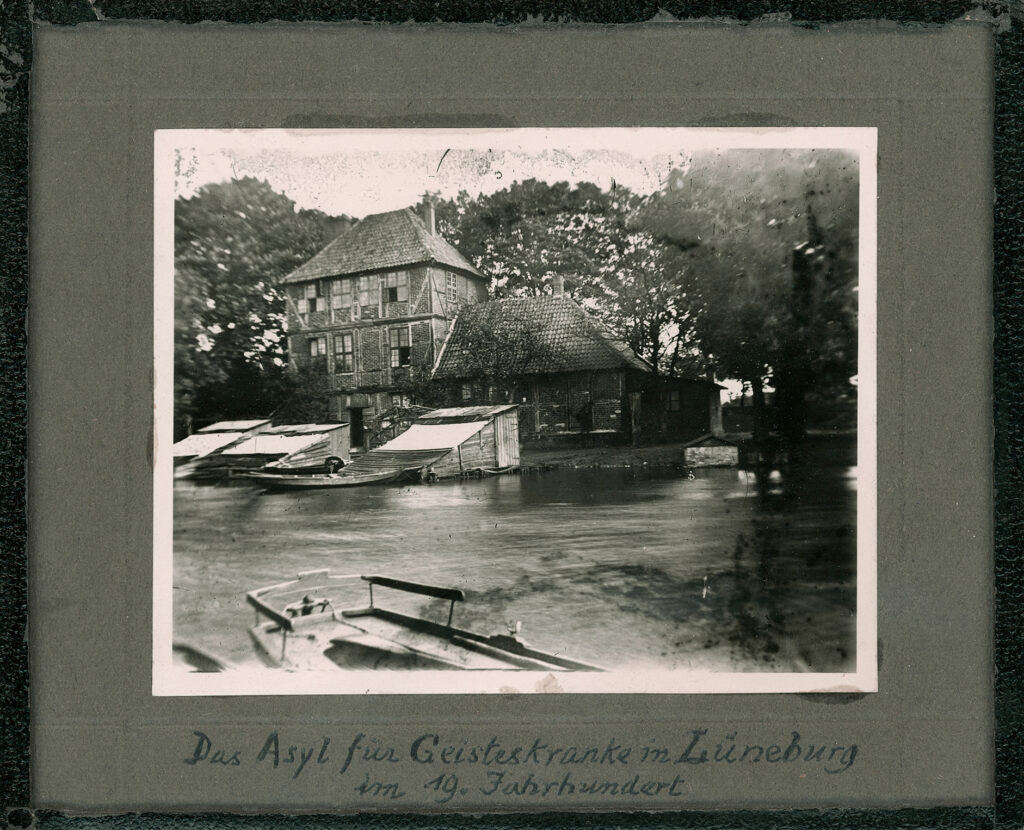

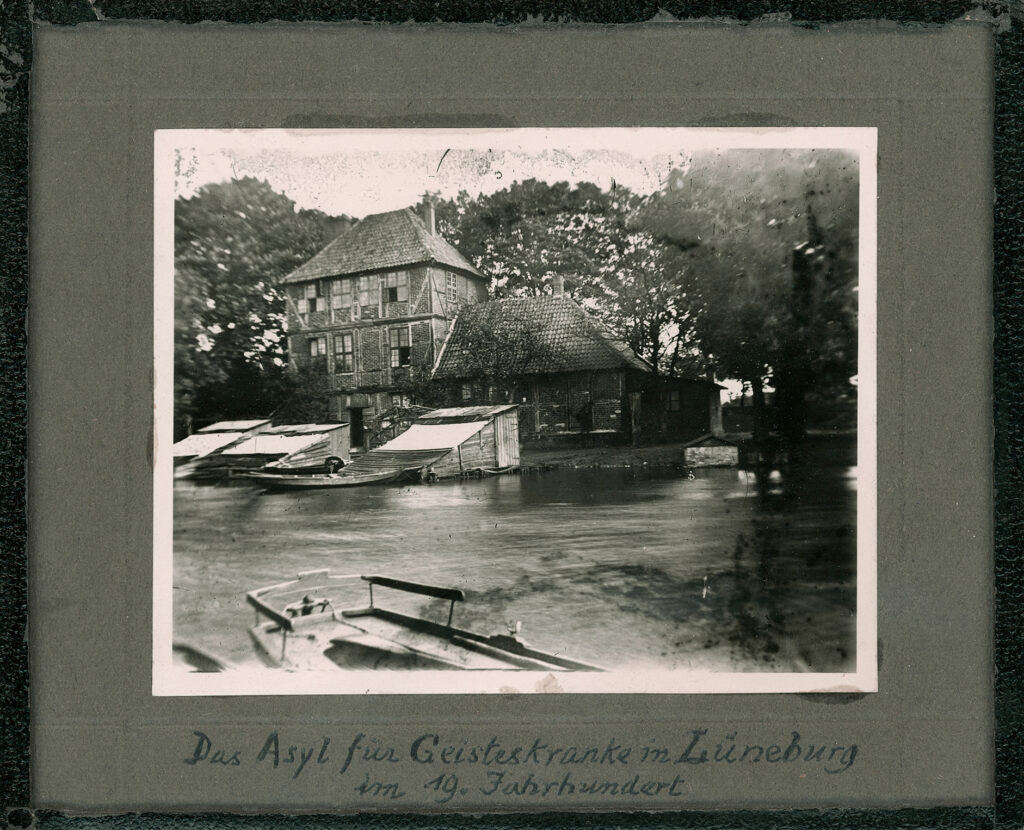

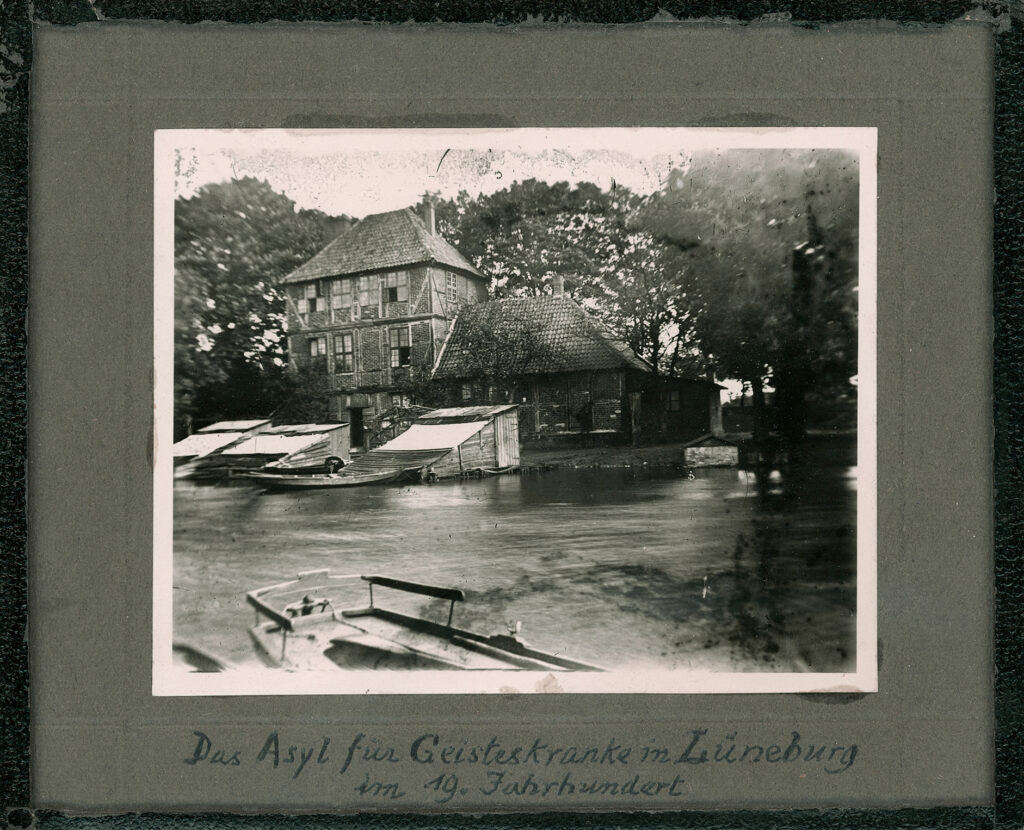

Foto des Krankenhauses Lüneburg Am Wandrahm, 1892. Fotograf unbekannt. Die handschriftliche Notiz wurde nachträglich hinzugefügt und ist nicht korrekt.

ArEGL 162.

Ab 1816 wurden Erkrankte zur Beobachtung im Krankenhaus Am Wandrahm in der Stadt untergebracht. Von hier wurden sie in bereits bestehende Anstalten nach Hildesheim (1827), Göttingen (1866) oder Osnabrück (1868) verlegt und endgültig separiert. Aufgrund katastrophaler Zustände wurde das Krankenhaus von körperlich Erkrankten gemieden.

Im Jahr 1816 gibt es das Pest-Haus

in Lüneburg nicht mehr.

Kranke kommen in ein Krankenhaus

in Lüneburg.

Es heißt: Krankenhaus Am Wandrahm.

Heute ist dort ein Park.

Er gehört zum Museum Lüneburg.

Aber die Kranken dürfen nicht lange

im Krankenhaus Am Wandrahm bleiben.

Sie kommen in eine Anstalt.

Zum Beispiel nach

• Hildesheim

• Göttingen

• Osnabrück

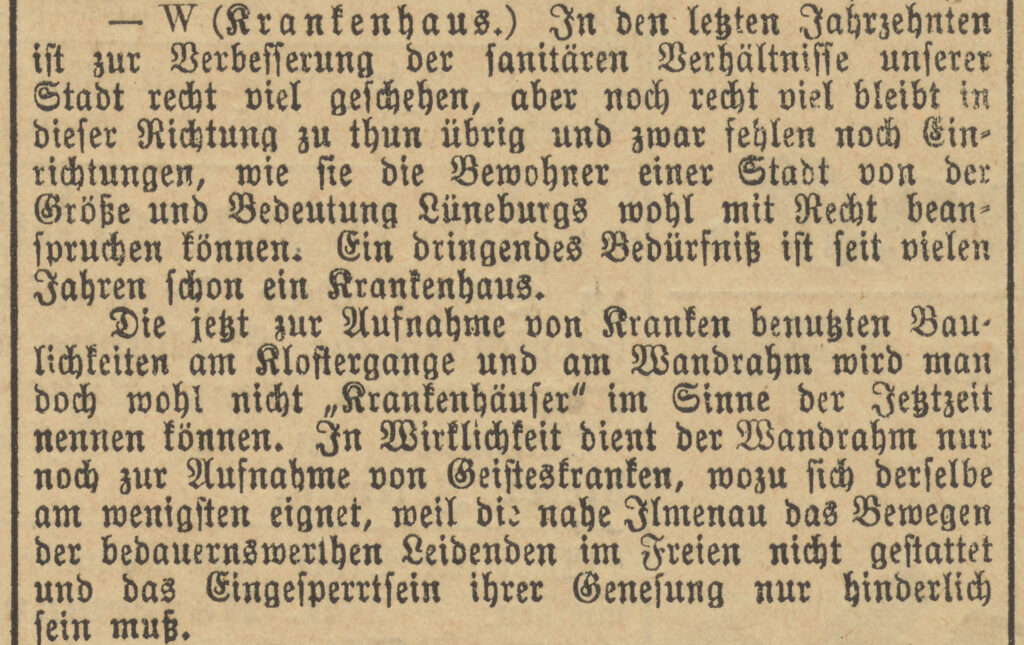

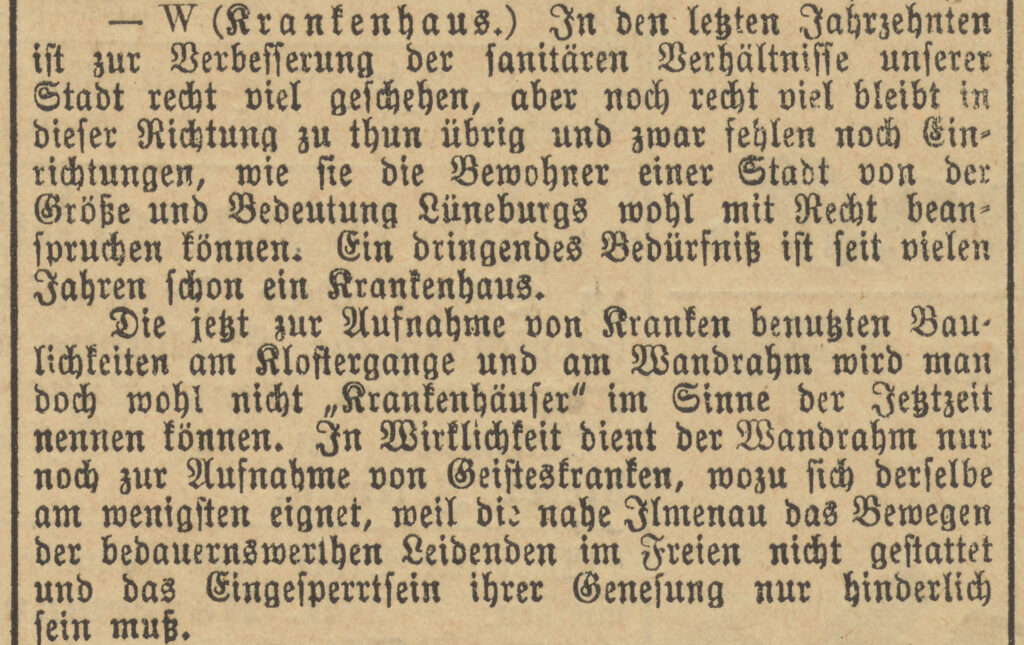

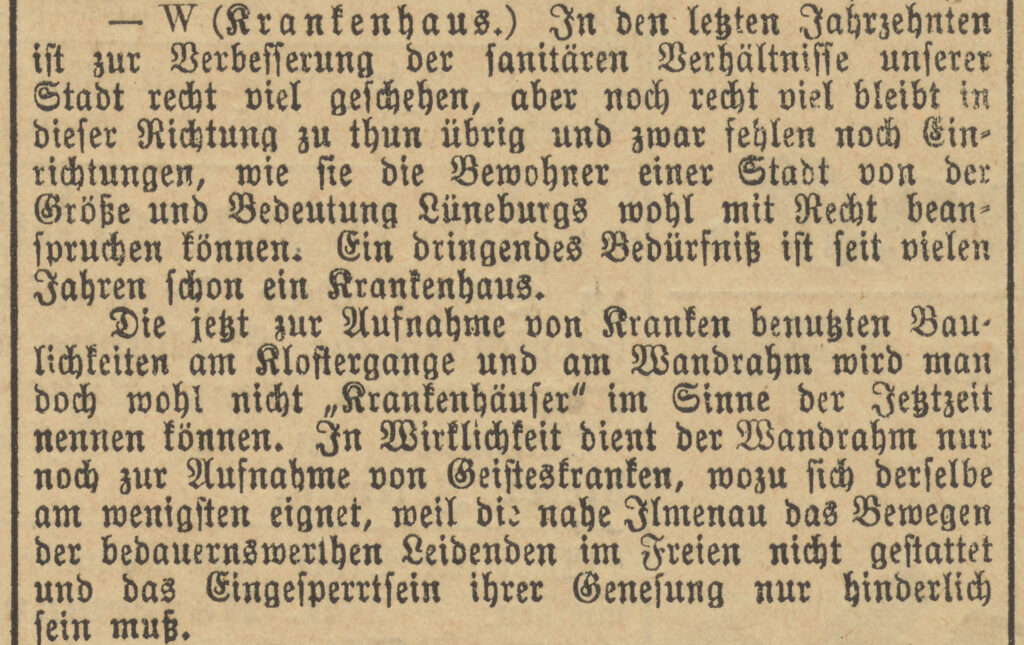

Auszug aus dem Lüneburgischen Anzeiger vom 2.2.1885, S. 3.

StadtALg 8.2 LLA-B, 1885-02.

Der Bericht im Lüneburgischen Anzeiger vom 2. Februar 1885 beschreibt die widrigen Zustände, in denen Erkrankte im Krankenhaus Am Wandrahm eingesperrt wurden. Erkrankte waren es nicht wert, menschlich behandelt zu werden.

Das ist ein Text aus einer alten Zeitung.

Im Text steht:

Das Krankenhaus Am Wandrahm

ist schlecht.

Es ist alles dreckig.

Es gibt zu wenig Betten.

Es gibt keine Behandlung.

Es geht den Kranken schlecht.

Sie werden hier wie Tiere behandelt und

nicht wie Menschen.

Denn Kranke sind hier nichts wert.

Waren seelisch Erkrankte sehr unruhig oder hielten sich nicht an Recht und Ordnung, wurden sie bis ins 17. Jahrhundert in sogenannte »Dorenkisten« eingesperrt. Sie hingen in Lüneburg am Springintguttor, am Sülztor und am Rothen Tor. Ab dem 17. Jahrhundert wurden Erkrankte auch im Werk- und Zuchthaus verwahrt. Sie erfuhren Zwang und Gewalt.

Kranke sind manchmal sehr unruhig.

Sie halten sich vielleicht nicht an Regeln.

Oder sie sind gefährlich für sich selbst und andere Menschen.

Früher bestraft man Kranke dann.

In Lüneburg sperrt man sie in Käfige.

Die Käfige hängen an den Stadt-Toren.

Ab dem Jahr 1700 gibt es keine Käfige mehr.

Man sperrt die Kranken dann ins Gefängnis.

Im Werk- und Zuchthaus Am Benedikt wurden straffällige oder gefährdende Erkrankte untergebracht. Es gab einen gesonderten Bereich für »Tobsüchtige«. Die Gefängniszellen waren zunächst nicht nach Geschlechtern getrennt und die Erkrankten waren gefesselt.

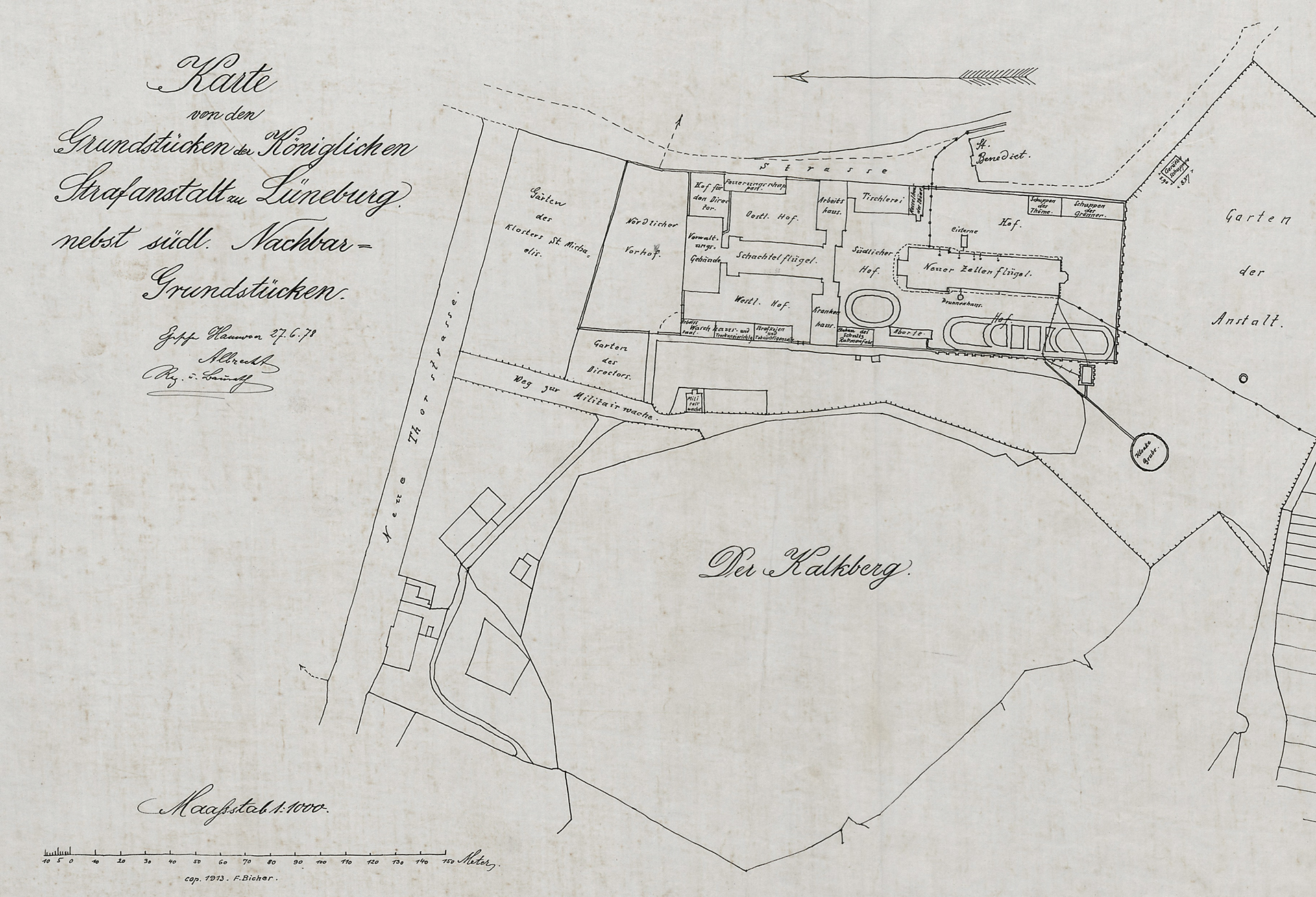

Das ist ein Plan von einem Gefängnis

in Lüneburg.

Der Plan ist aus dem Jahr 1878.

Einige Kranke sind

durch ihre Krankheit gefährlich.

Oder sie begehen Straftaten.

Früher bringt man sie dann ins Gefängnis.

Männer und Frauen sind zusammen

in einer Zelle.

Und sie sind gefesselt.

Es gibt auch extra Zellen

für sehr unruhige Kranke.

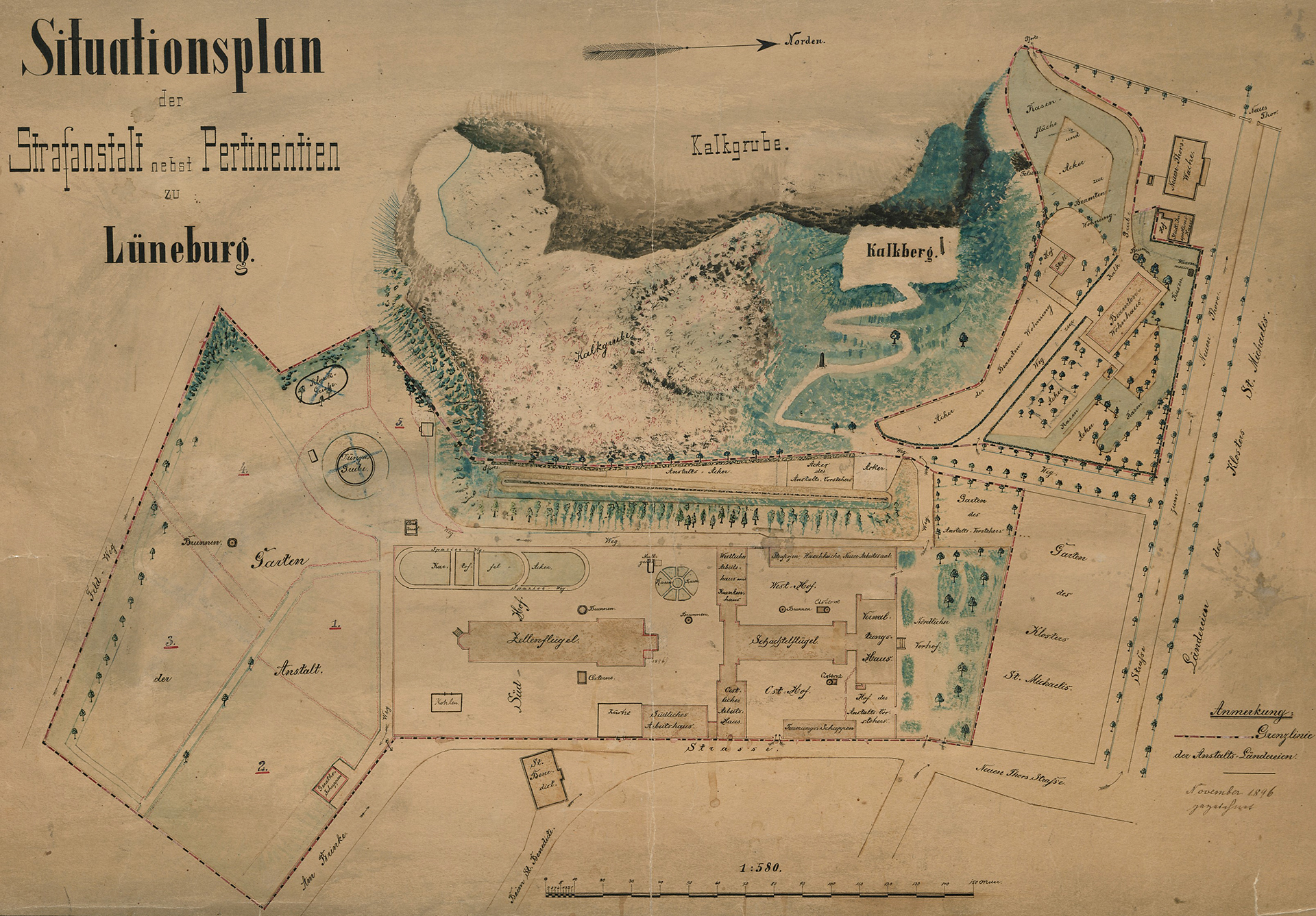

Die Modernisierung des Strafvollzugs wirkte sich auch auf die Unterbringung psychisch erkrankter Zuchthäusler aus. Neben einer Trennung der Geschlechter wurde die »Arbeitstherapie« mit Werkstatt- und Gartenarbeit eingeführt. Sie war Vorbild für eine Neuausrichtung der Anstaltspsychiatrie in Richtung einer sich selbst versorgenden Einrichtung.

Das ist ein Plan vom Gefängnis in Lüneburg.

Der Plan ist aus dem Jahr 1896.

Auf dem Plan sieht man:

Das Gefängnis hat sich verändert.

Man hat es umgebaut.

Frauen und Männer haben jetzt

eigene Zellen.

Und es gibt jetzt Werkstätten und Gärten.

Dort arbeiten die Häftlinge und die Kranken.

Man nennt das: Arbeits-Therapie.

Arbeits-Therapie gibt es später auch

in Anstalten.

Zwangsjacke und Fixiergurt aus der Psychiatrischen Klinik Lüneburg, nach 1945.

ArEGL 145 |146.

Zwangsjacke und Fixiergurte ersetzten ab Mitte des 19. Jahrhunderts Ketten und Fesseln. Bis in die 1970er-Jahre gab es das Denken, dass besonders unruhige Erkrankte nur durch Zwang und Gewalt besänftigt werden können. Die Jacke, beschönigend »Schutzjacke« genannt, wird heute nicht mehr verwendet.

Es gibt oft unruhige Kranke.

Früher hat man diese Kranken gefesselt

und an Ketten gelegt.

Später hat man das nicht mehr gemacht.

Denn es ist unmenschlich.

Aber es gibt dann extra Jacken

und Gürtel aus Leder.

Das sind Zwangsjacken und Fixiergurte.

Damit hat man die Kranken festgebunden.

Denn die Kranken sollen sich nicht bewegen

und ruhig werden.

Heute benutzt man keine Zwangsjacken und Fixiergurte mehr.

Hier sieht man eine Zwangsjacke und einen Fixiergurt aus der Psychiatrischen Klinik Lüneburg.

KEEP AND LOCK AWAY

Before there was a institution in Lüneburg, most mentally ill people and people with disabilities were cared for at home.

If this was not possible, sick people were locked away and kept in custody. Mental illnesses and disabilities were regarded as divine punishment, possession or the work of the devil. During this time, people with mental illnesses were often poor and socially marginalised.

Detail from a plan showing the Breite Wiese military hospital, recognisable as a half-timbered house in the middle of a forest, 1700.

StadtALg K 12 C-55-(k).

Until 1815, sick people in Lüneburg were kept in the Breite Wiese military hospital. This was a former plague and poorhouse on the outskirts of the city. The building was constructed in 1565 and initially only had room for 20 patients.

Detail of a plan showing the Breite Wiese military hospital. After 1700, it was expanded into a four-winged building and enlarged in 1714.

StadtALg K 7-G-27-1-(R).

»[…] the sick unfortunates who have been ordered to stay at the Breitenwiese – not as a punishment – but as a charity – are in a bad way. The insane are kept in containers to which access is through the cowshed, the container itself is full of stench, which rises from the uncovered entrance, dark, as it should be bright, as even the weakest mind seeks light. The diet given to all is partly too meagre, partly unhealthy; in that apart from bacon, cheese and potatoes they are given nothing else, still less vegetables and fruit […].«

City Physician Lentien quoted from Marianne Pagel: Gesundheit und Hygiene. On the social history of Lüneburg in the 19th century, Hanover 1992, p. 222.

Photo of the Lüneburg Am Wandrahm hospital, 1892, photographer unknown. The handwritten note was added later and is not correct.

ArEGL 162.

From 1816 onwards, patients were placed in the Am Wandrahm hospital in the city for observation. From here, they were transferred to existing institutions in Hildesheim (1827), Göttingen (1866) or Osnabrück (1868) and finally separated. Due to the catastrophic conditions, the hospital was avoided by the physically ill.

Extract from the Lüneburgischer Anzeiger of 2 February 1885, p. 3.

StadtALg 8.2 LLA-B, 1885-02.

The report in the Lüneburgischer Anzeiger of 2 February 1885 describes the adverse conditions in which sick people were locked up in the Am Wandrahm hospital. Sick people were not worthy of being treated humanely.

Waren seelisch Erkrankte sehr unruhig oder hielten sich nicht an Recht und Ordnung, wurden sie bis ins 17. Jahrhundert in sogenannte »Dorenkisten« eingesperrt. Sie hingen in Lüneburg am Springintguttor, am Sülztor und am Rothen Tor. Ab dem 17. Jahrhundert wurden Erkrankte auch im Werk- und Zuchthaus verwahrt. Sie erfuhren Zwang und Gewalt.

The Am Benedikt workhouse and penitentiary was used to house offenders or those who posed a danger to themselves. There was a separate area for »compulsive addicts«. The prison cells were not initially segregated by gender and the inmates were shackled.

The modernisation of the prison system also had an impact on the accommodation of mentally ill prisoners. In addition to the separation of the sexes, »work therapy« with workshop and gardening work was introduced. It was the model for a reorientation of institutional psychiatry towards a self-sufficient institution.

Straitjacket and restraint belt from the Lüneburg Psychiatric Clinic, after 1945.

ArEGL 145 |146.

Straitjackets and restraint belts replaced chains and shackles from the middle of the 19th century. Until the 1970s, there was a belief that particularly restless patients could only be pacified by force and violence. The jacket, euphemistically called a »protective jacket«, is no longer used today.

PRZECHOWYWAĆ I ZAMYKAĆ

Zanim w Lüneburgu powstało sanatorium i dom opieki, większość osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych znajdowała opiekę w domu.

Jeśli nie było to możliwe, chorzy byli zamykani i przetrzymywani w areszcie. Choroby psychiczne i niepełnosprawność uważano za karę boską, opętanie lub dzieło diabła. W tym czasie osoby cierpiące na choroby psychiczne były często biedne i społecznie marginalizowane.

Fragment planu przedstawiającego szpital wojskowy Breite Wiese, rozpoznawalny jako dom z muru pruskiego w środku lasu, 1700 roku.

StadtALg K 12 C-55-(k).

Do 1815 roku chorzy w Lüneburgu byli przetrzymywani w szpitalu wojskowym Breite Wiese. Był to dawny szpital dla chorych na dżumę i ubogich, znajdujący się tuż za bramami miasta. Budynek został zbudowany w 1565 roku i początkowo mieścił tylko 20 pacjentów.

Fragment planu przedstawiającego szpital wojskowy Breite Wiese. Po 1700 roku został on rozbudowany i powiększony do czteroskrzydłowego budynku w 1714 roku.

StadtALg K 7-G-27-1-(R).

»[…] Chorzy nieszczęśnicy, którym nakazano pobyt w Breitenwiese – nie jako karę – ale jako dobroczynność, są w złym stanie. Obłąkani są trzymani w kontenerach, do których dostęp jest przez oborę, sam kontener jest pełen smrodu, który unosi się z nieosłoniętego wejścia, ciemny, ponieważ powinien być jasny, ponieważ nawet najsłabszy umysł szuka światła. Dieta podawana wszystkim jest częściowo zbyt skromna, częściowo niezdrowa; oprócz bekonu, sera i ziemniaków nie podaje się im nic innego, a tym bardziej warzyw i owoców […].«

Fizyk miejski Lentien cytowany przez Marianne Pagel: Gesundheit und Hygiene. O historii społecznej Lüneburga w XIX wieku, Hanower 1992, s. 222.

Zdjęcie szpitala Lüneburg Am Wandrahm, 1892, fotograf nieznany. Odręczna notatka została dodana później i nie jest poprawna.

ArEGL 162.

Od 1816 r. pacjenci byli umieszczani w szpitalu Am Wandrahm w mieście w celu obserwacji. Stamtąd przenoszono ich do istniejących placówek w Hildesheim (1827), Getyndze (1866) lub Osnabrück (1868), a w końcu rozdzielano. Ze względu na katastrofalne warunki, szpital był omijany przez osoby chore fizycznie.

Wyciąg z Lüneburgischer Anzeiger z 2 lutego 1885 r., s. 3.

StadtALg 8.2 LLA-B, 1885-02.

Raport w Lüneburgischer Anzeiger z 2 lutego 1885 r. opisuje niekorzystne warunki, w jakich chorzy byli zamykani w szpitalu Am Wandrahm. Chorzy nie byli godni humanitarnego traktowania.

Jeśli chorzy psychicznie ludzie byli bardzo niespokojni lub nie przestrzegali prawa i porządku, do XVII wieku zamykano ich w tak zwanych »Dorenkisten«. W Lüneburgu wieszano ich przy bramach Springintguttor, Sülztor i Rothen Tor. Od XVII wieku chorzy byli również przetrzymywani w przytułkach i zakładach karnych. Stosowano wobec nich przymus i przemoc.

Dom pracy i zakład karny Am Benedikt służył do przetrzymywania przestępców lub osób, które stanowiły zagrożenie dla samych siebie. Wydzielono tam osobny obszar dla »szalejących narkomanów«. Cele więzienne nie były początkowo podzielone według płci, a więźniowie byli zakuci w kajdany.

Modernizacja systemu więziennictwa miała również wpływ na zakwaterowanie więźniów chorych psychicznie. Oprócz separacji płci wprowadzono »terapię pracą« z warsztatami i pracami ogrodniczymi. Był to model reorientacji psychiatrii instytucjonalnej w kierunku samowystarczalnej instytucji.

Kaftan bezpieczeństwa i pas do krępowania ze szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu, po 1945 roku.

ArEGL 145 |146.

Kaftany bezpieczeństwa i pasy przytrzymujące zastąpiły łańcuchy i kajdany w połowie XIX wieku. Aż do lat 70. panowało przekonanie, że szczególnie niespokojnych pacjentów można uspokoić jedynie siłą i przemocą. Kaftan bezpieczeństwa, eufemistycznie nazywany »kaftanem ochronnym«, nie jest już dziś używany.