NFC zu D-P-02

HEILEN UND FORDERN

Ab 1840 wuchs die Kritik an der Unterbringung von Erkrankten in Verwahr- und Zuchthäusern. Es setzte sich allmählich die Vorstellung durch, dass »Wahn-« und »Irrsinn« als Erkrankungen des Gehirns heilbar sind. Ab den 1890er-Jahren wurden Heil- und Pflegeanstalten geplant und gegründet, in denen Erkrankte erstmals Freiheiten genossen und Erkrankungen geheilt wurden. Die Anstalten wurden im Pavillon-Stil errichtet und versorgten sich durch Eigenbetriebe weitgehend selbst.

HEILEN UND FORDERN

Früher hat man Kranke

ins Gefängnis gesperrt.

Aber Gefängnisse sind keine guten Orte

für Kranke.

Denn dort gibt es keine Behandlung .

Darum bleiben die Kranken krank.

Ab dem Jahr 1840 denken

die Menschen anders über Kranke:

Auch Menschen mit seelischen und geistigen Krankheiten können gesund werden.

Dafür braucht man neue Krankenhäuser.

Dort sollen sich die Kranken erholen

und gesund werden.

Diese neuen Anstalten sind keine Gefängnisse.

Es sind schöne Häuser in einem Park.

Es gibt Werkstätten und Gärten

zum Arbeiten.

Die Kranken können hier gut leben und vielleicht gesund werden.

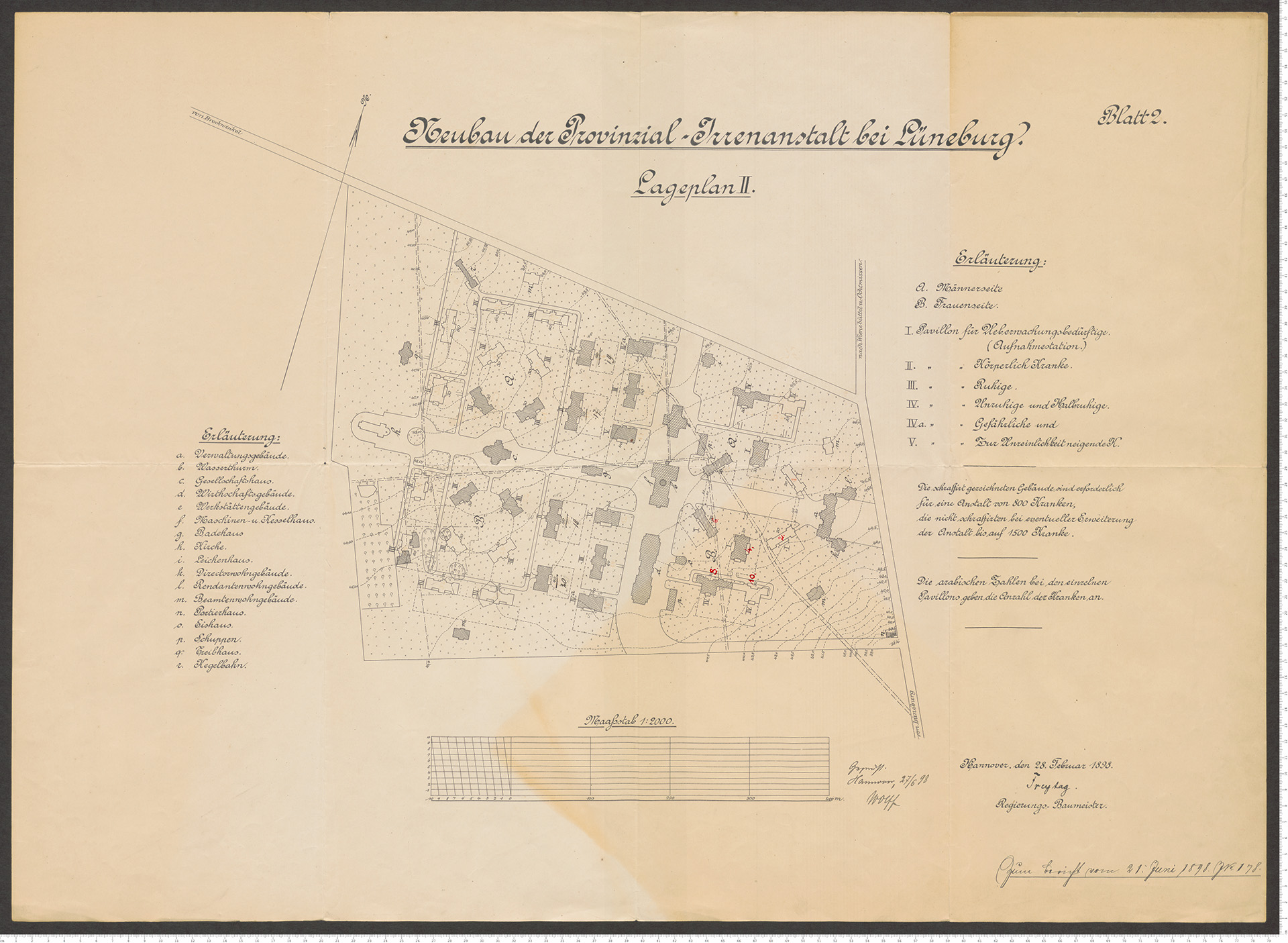

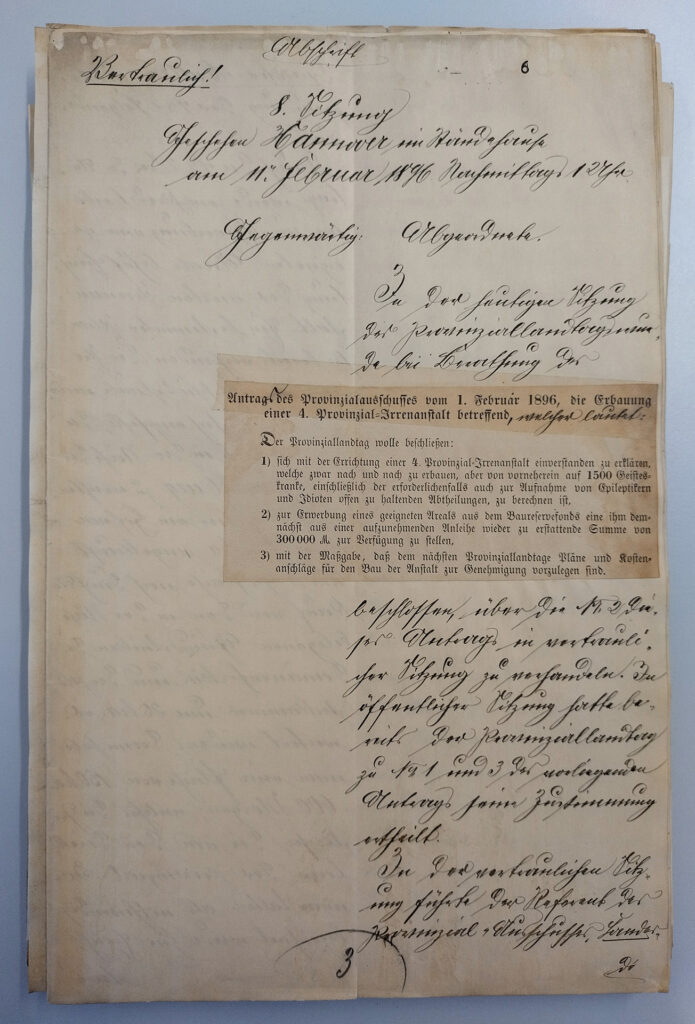

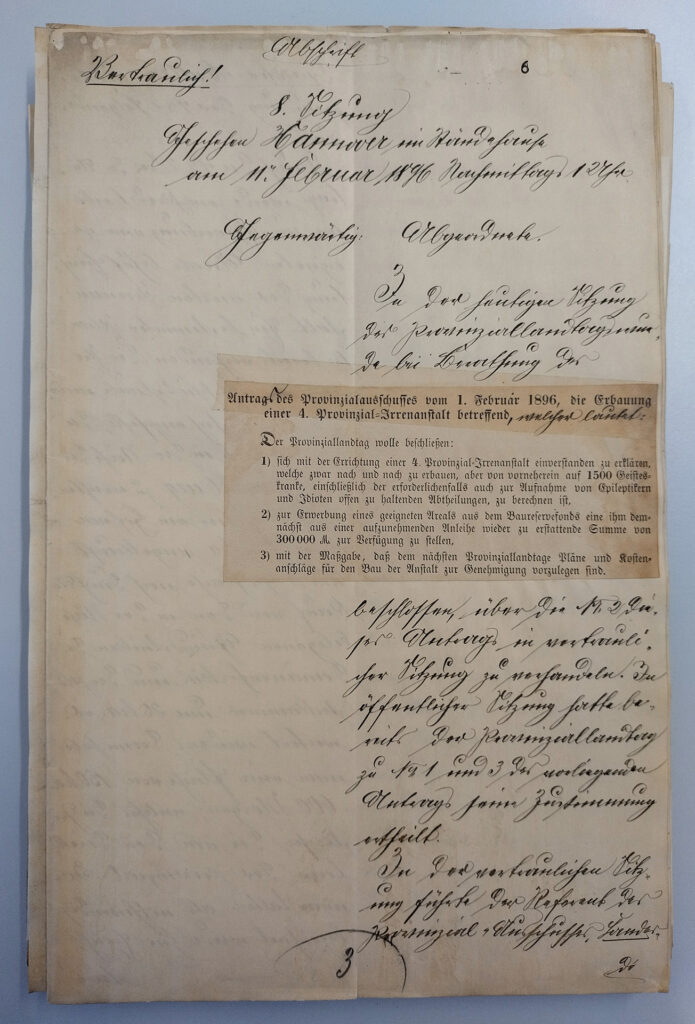

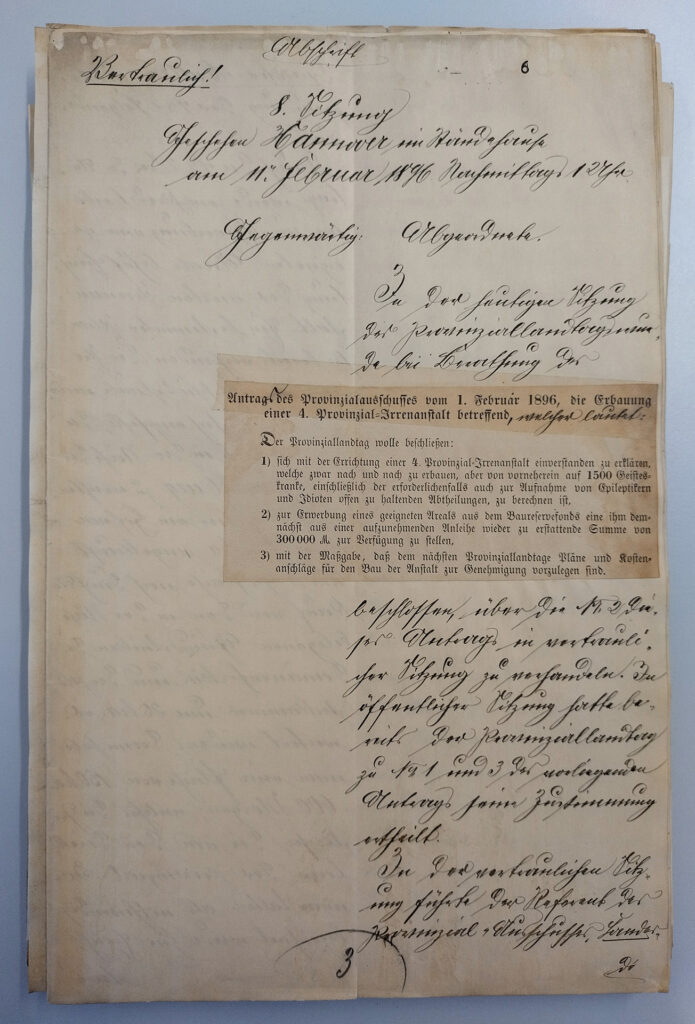

Beschluss im Protokoll zur 8. Sitzung des Landtages vom 11.2.1896.

NLA Hannover Hann. 150 Nr. 260.

Im Jahr 1896 beschloss der Landtag die Errichtung einer vierten Anstalt in der Provinz Hannover. Mit 1.500 Betten sollte sie fast so viele Erkrankte aufnehmen, wie die bereits bestehenden Anstalten Göttingen (370), Hildesheim (775) und Osnabrück (482) zusammen. Für den Kauf des Geländes der zukünftigen Großeinrichtung wurden 300.000 Reichsmark bereitgestellt.

Im Jahr 1896 gibt es 3 Anstalten im Land Hannover.

Das ist zu wenig.

Darum entscheidet die Regierung:

In Lüneburg soll es auch

eine Anstalt geben.

Die Anstalt in Lüneburg soll größer sein als die anderen 3 Anstalten.

Dafür braucht man ein großes Grundstück.

Das kostet viel Geld: 300 Tausend Mark.

Die Anstalt in Lüneburg soll Platz für über 1000 Kranke haben.

So plant es die Regierung.

Und so steht es in dieser Mitschrift

vom Landtag in Hannover.

Die Mitschrift ist vom 11. Februar 1896.

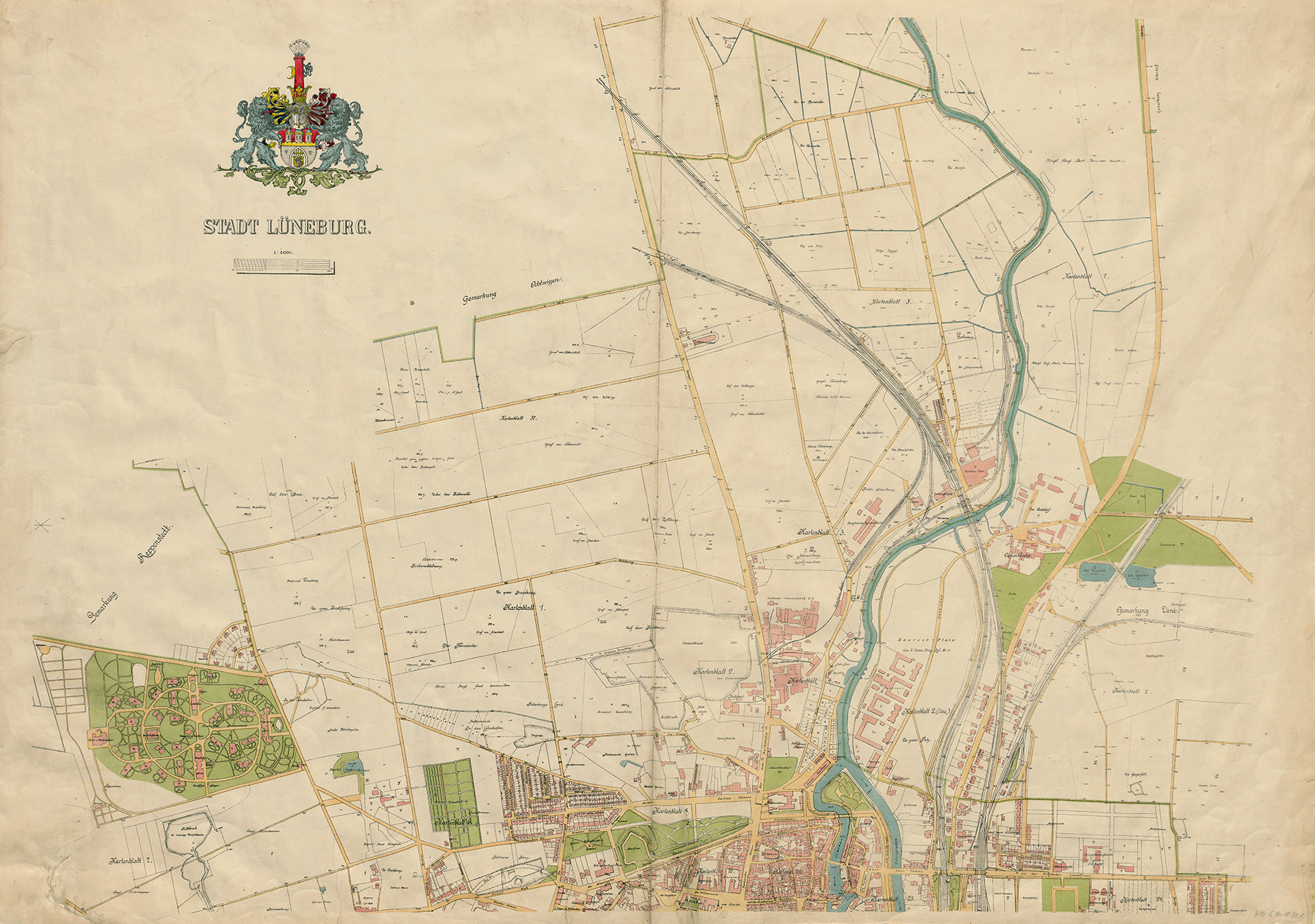

Stadtplan zur Lage der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, Datum unbekannt, vor 1900.

StadtALg K 10-C-18-1.

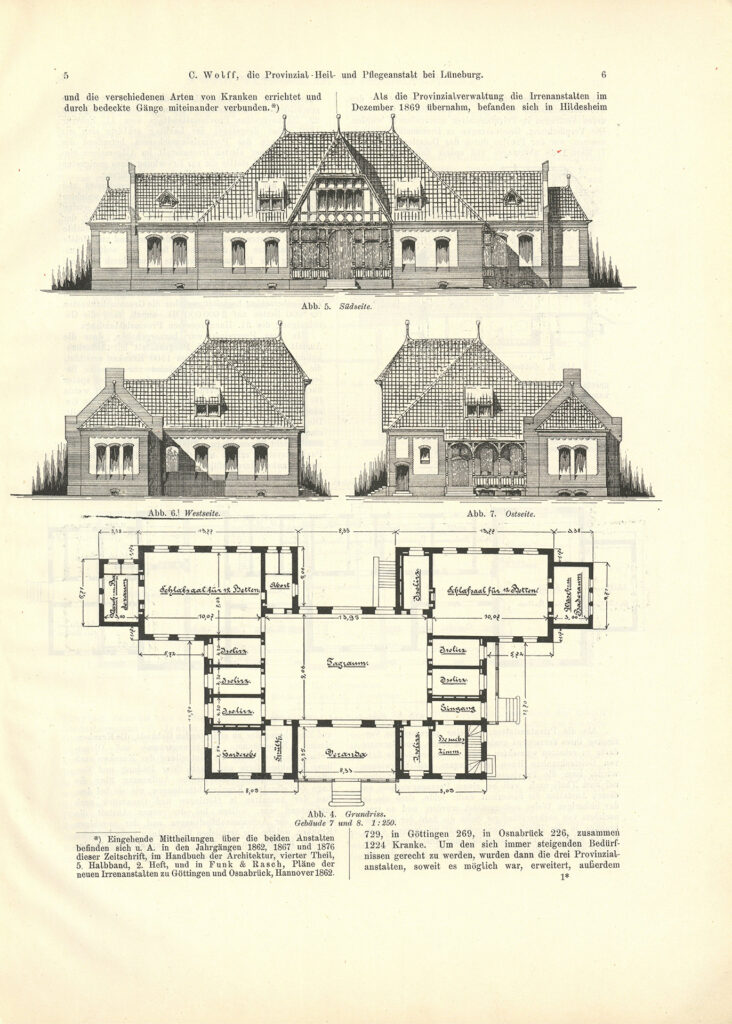

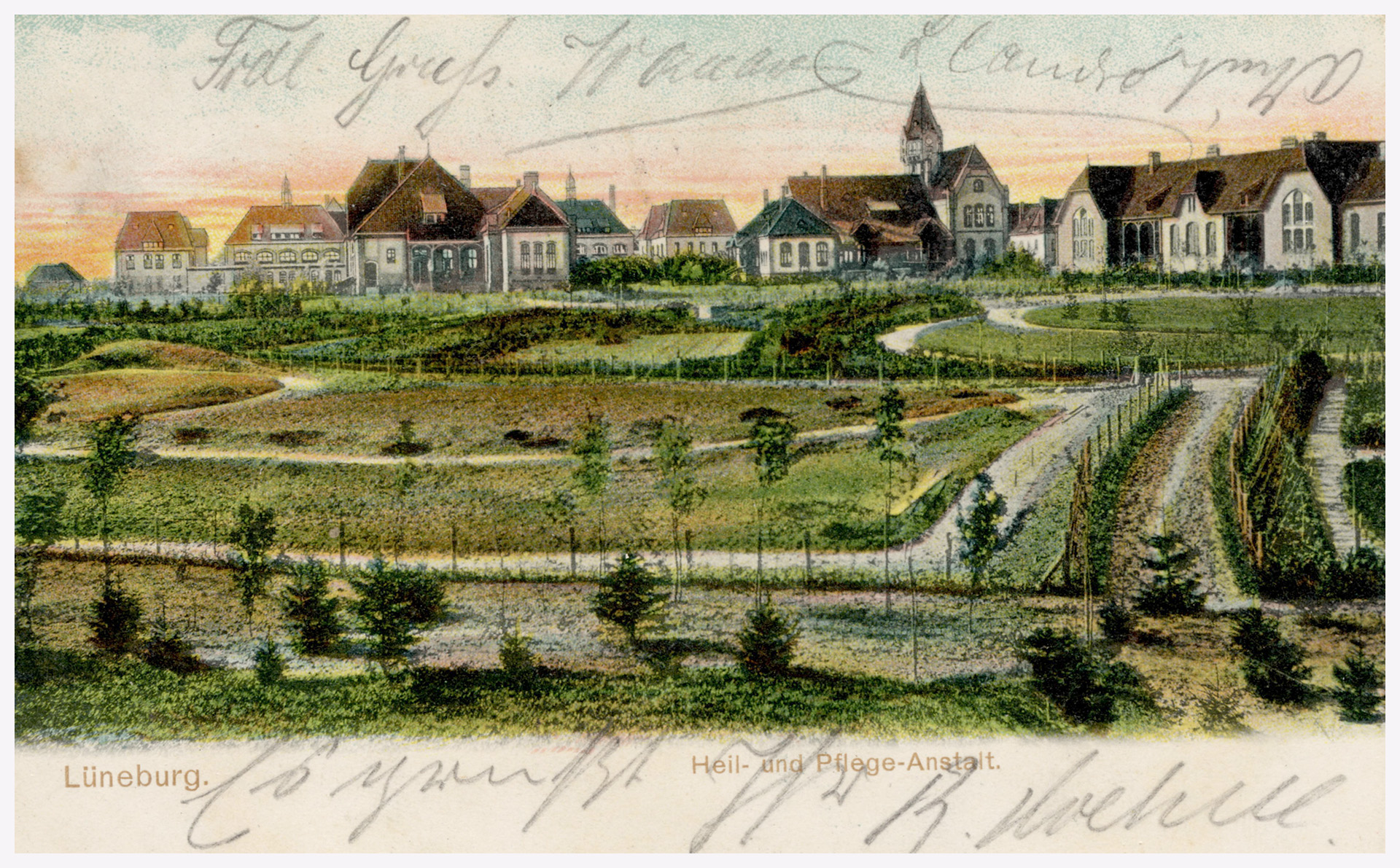

Landesbaurat Carl Wolff entwarf gemeinsam mit Regierungsbaumeister Freytag und dem zukünftigen Ärztlichen Direktor Otto Snell die »Provinzial- Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg«. Die Anstalt wurde als größte Grünanlage der damaligen Stadt geplant. Sie wurde zwischen 1898 und 1901 errichtet. Der zweite Bauabschnitt unter Leitung des Architekten Franz Krüger schloss sich 1902 bis 1907 an. Der Plan veranschaulicht die Größe der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Sie veränderte den Stadtraum und die Wirtschaftsstruktur grundlegend.

Das ist ein Stadtplan von Lüneburg.

Der Stadtplan ist

vor dem Jahr 1900 gemacht.

Ein Baumeister hat den Stadtplan gezeichnet.

Der Arzt Otto Snell hat mitgearbeitet

an dem Stadtplan.

Der Plan zeigt:

So soll die Anstalt aussehen.

Auf dem Plan sieht man:

Die Anstalt soll

sehr groß werden.

Es ist auf dem Plan fast so groß,

wie die Innenstadt von Lüneburg.

Der Bau der Anstalt dauert 8 Jahre

Im Jahr 1907 ist es fertig.

Die Anstalt ist sehr groß.

Es verändert die ganze Stadt Lüneburg.

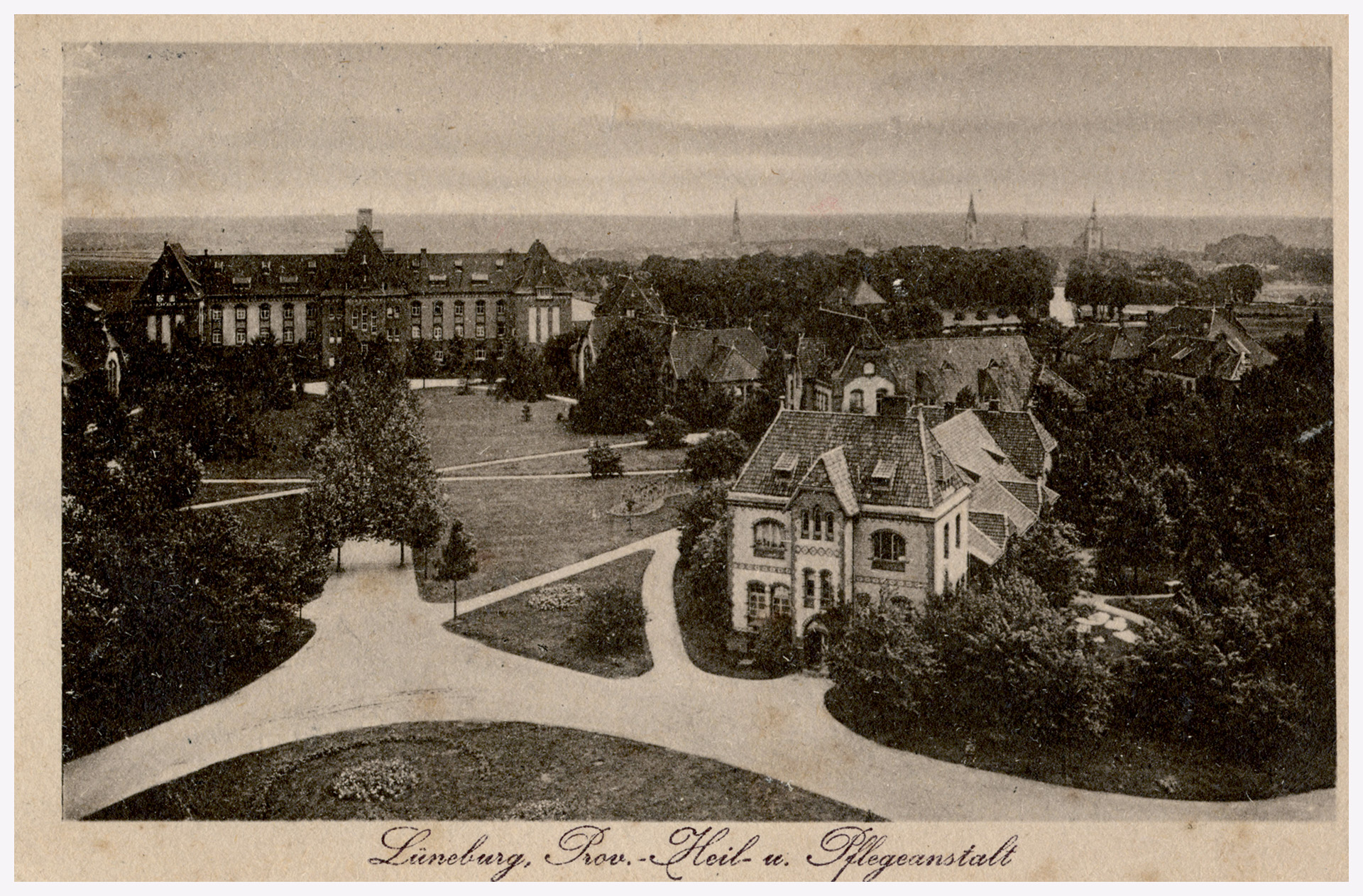

Die geplante Anlage und hochwertige Ausstattung der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg spiegelte das damalige Denken wider. Es wurde ein großzügiger Park angelegt, Ländereien und eine Gärtnerei einbezogen. Die Beschäftigten und ihre Familien lebten in benachbarten Wohnhäusern (»Wärtersiedlung«). Es gab für Beschäftigte auch Betriebswohnungen in den Anstaltsgebäuden. So entstand ein enges Zusammenleben mit den Erkrankten.

Die Anstalt in Lüneburg soll sehr gut werden.

Man baut einen großen Park und

eine Gärtnerei.

Es gehören auch Bauernhöfe

zur Anstalt.

Die Anstalt ist wie ein Dorf.

Kranke und Pfleger leben dort zusammen.

Es gibt Wohnungen und Häuser

für die Pfleger und ihre Familien.

Auf diesem Foto sieht man die Häuser

von den Pflegern.

Sie sind neben der Anstalt.

Das Foto ist aus dem Jahr 1906.

»Wärtersiedlung« der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg mit einer Villa für den Oberwärter (links im Vordergrund), um 1906.

ArEGL 18.

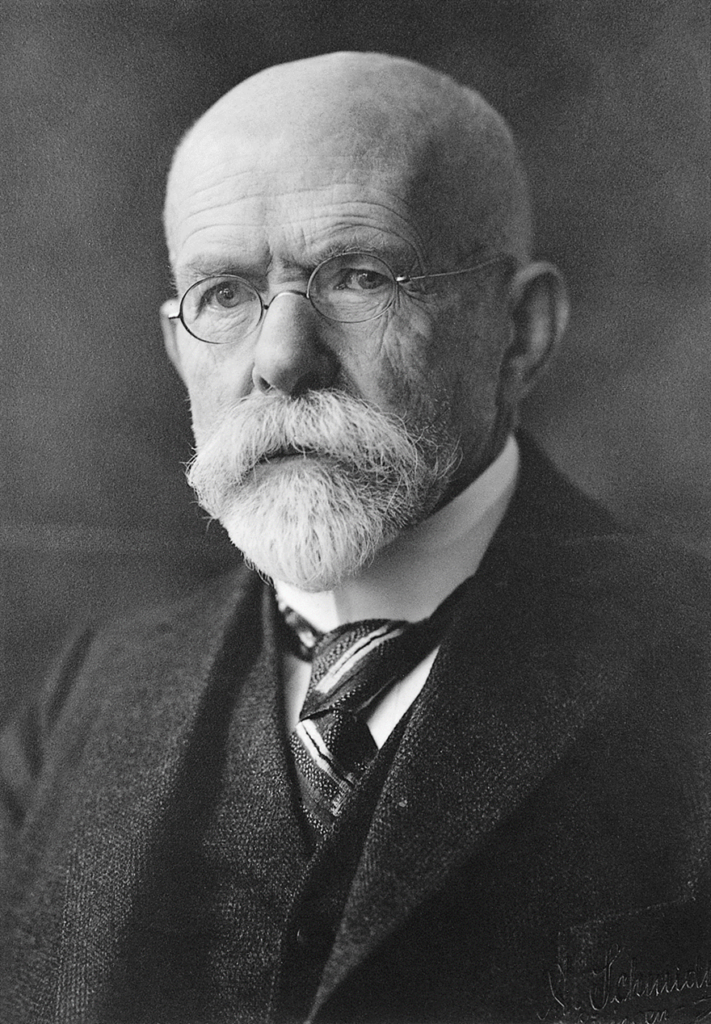

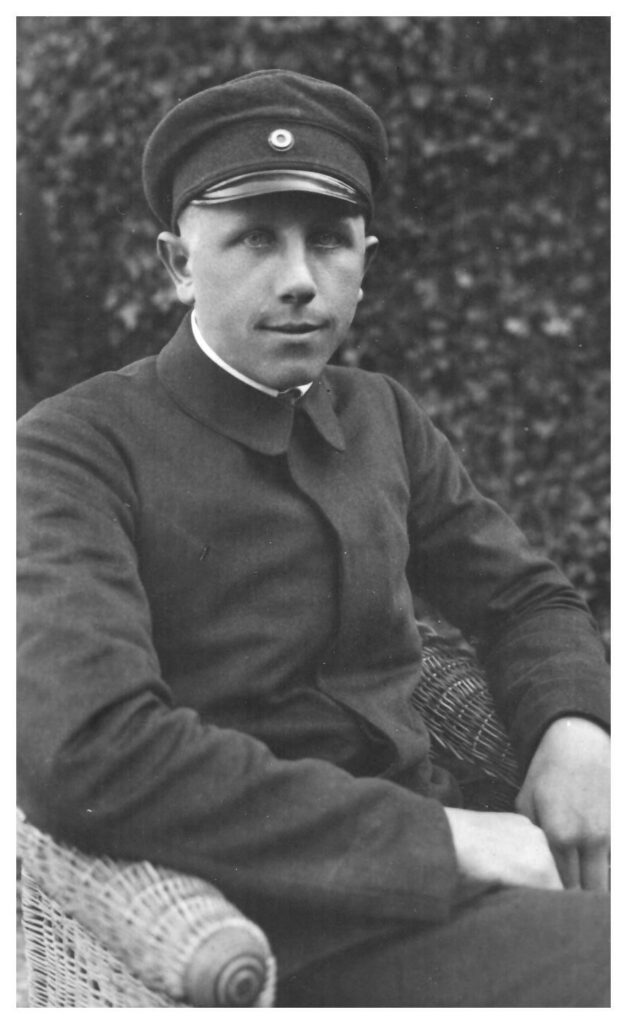

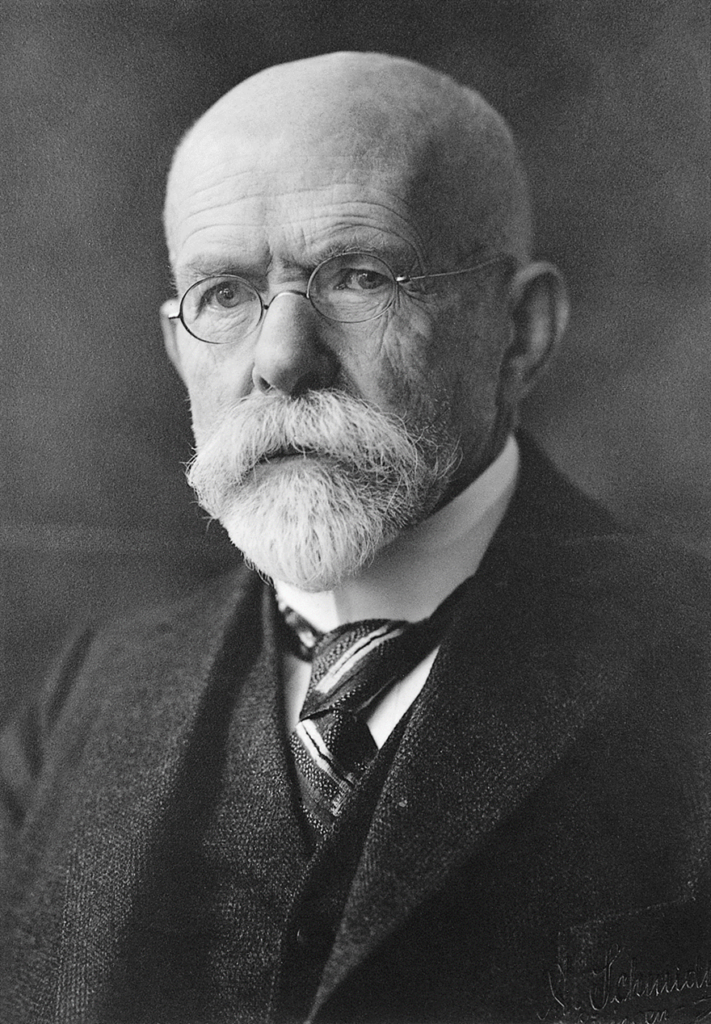

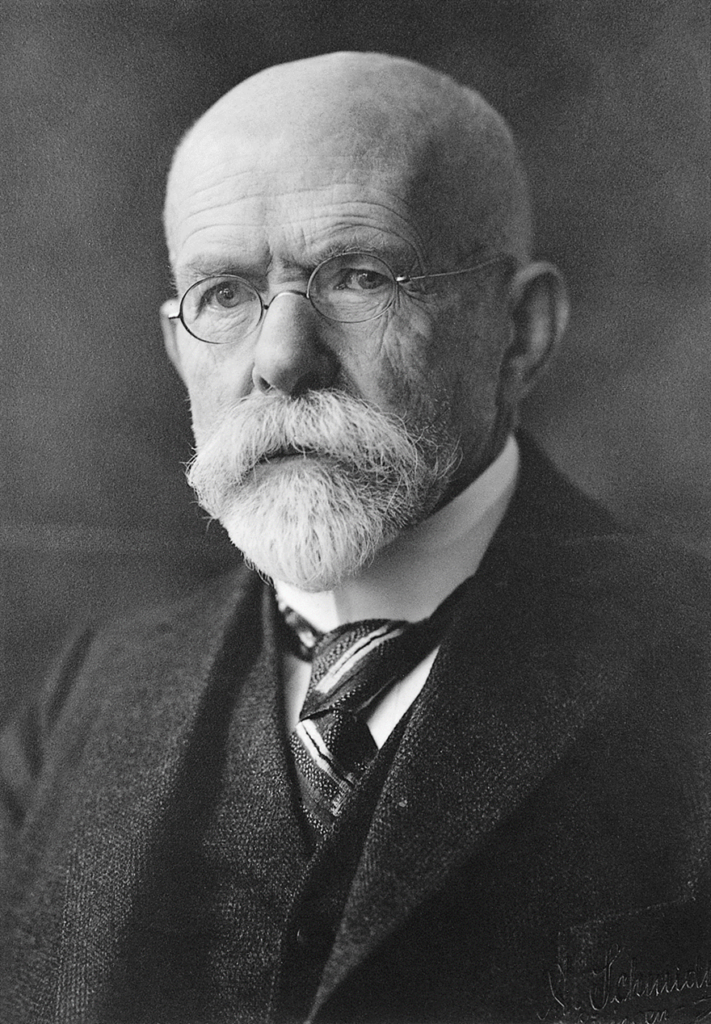

OTTO SNELL (1859 – 1939)

Otto Snell wurde in Hildesheim geboren. Sein Vater Ludwig Snell leitete die dortige Anstalt. Auch Otto Snell wurde Psychiater. 1888 ging er nach München und behandelte unter anderem den bayerischen König. Im Jahr 1892 übernahm er die zweite Leitung der Provinzial- Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim. Dann bewarb er sich erfolgreich nach Lüneburg. Dort setzte er seine fortschrittlichen Ideen um. Er starb am 7. Juli 1939 im Alter von 80 Jahren.

OTTO SNELL

Otto Snell ist im Jahr 1859 geboren.

Er lebt in Hildesheim.

Sein Vater ist Arzt.

Otto Snell wird auch Arzt.

Er behandelt zum Beispiel

den König von Bayern.

Danach wird er zweiter Chef

in der Anstalt in Hildesheim.

Dann kommt er nach Lüneburg.

Hier wird er sogar erster Chef.

Das heißt auch: Ärztlicher Direktor.

Otto Snell stirbt mit 80 Jahren.

Anna und Otto Snell, um 1890.

ArEGL 18-4.

Otto Snell war Vertreter einer modernen Psychiatrie und setzte sich für eine menschenwürdige Behandlung und Heilung von Erkrankten ein.

Das ist ein Foto vom Ehepaar Snell.

Es ist aus dem Jahr 1890.

Otto Snell ist Arzt

in der Anstalt.

Er will ein modernes Krankenhaus.

Kranke sollen dort gut behandelt werden.

Sie sollen gesund werden.

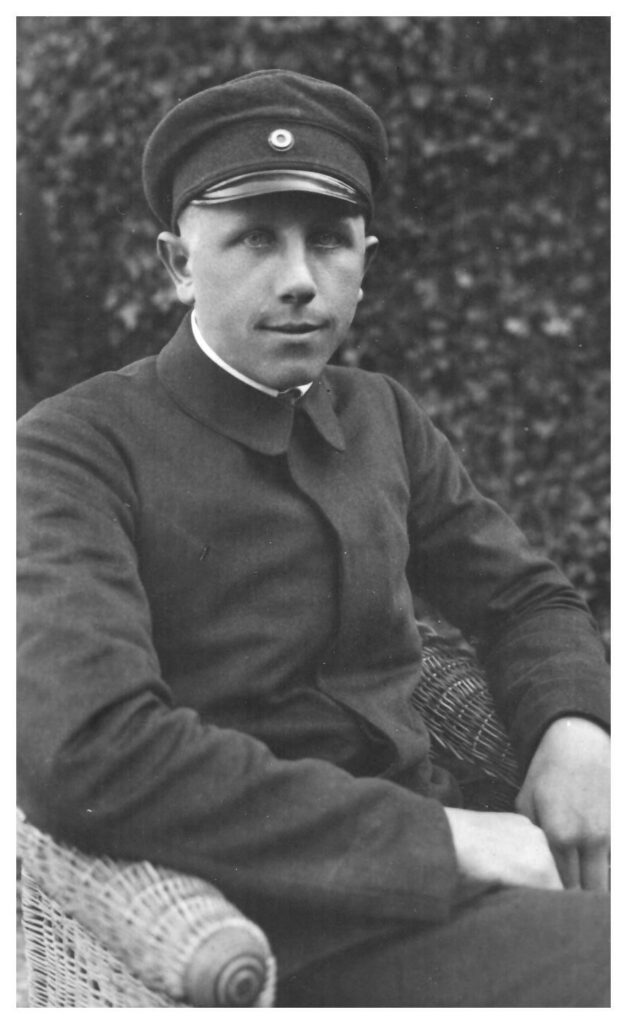

Otto Snell, um 1920.

ArEGL 149.

Otto Snell leitete die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt bis 1924.

Das ist ein Foto von Otto Snell

etwa aus dem Jahr 1920.

Otto Snell ist bis zum Jahr 1924 Chef

von der Anstalt in Lüneburg.

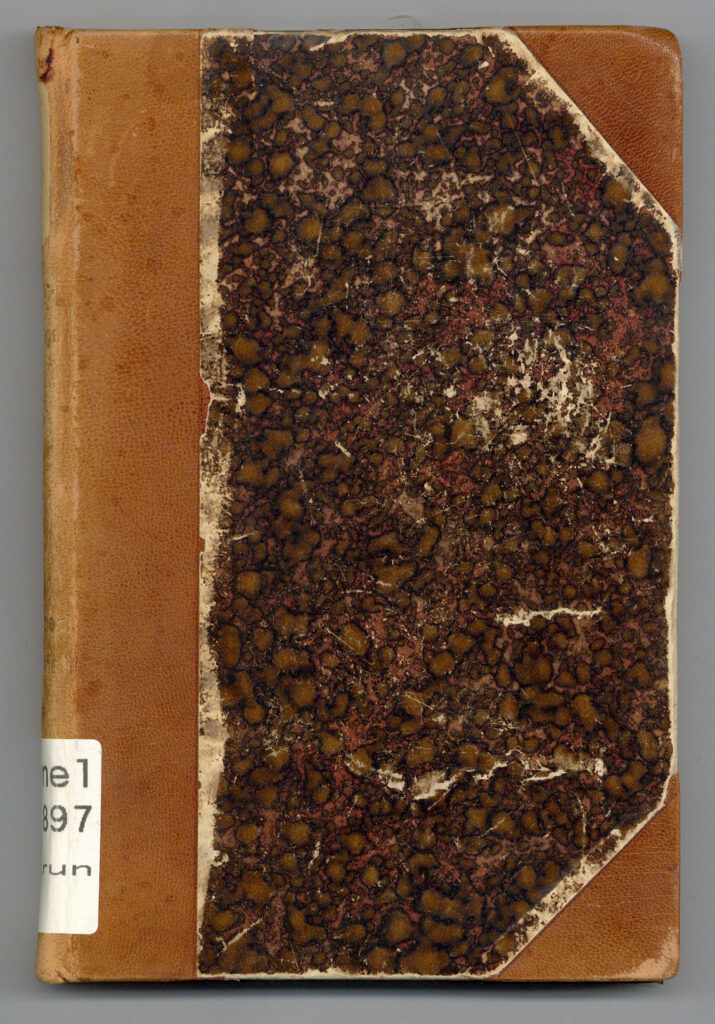

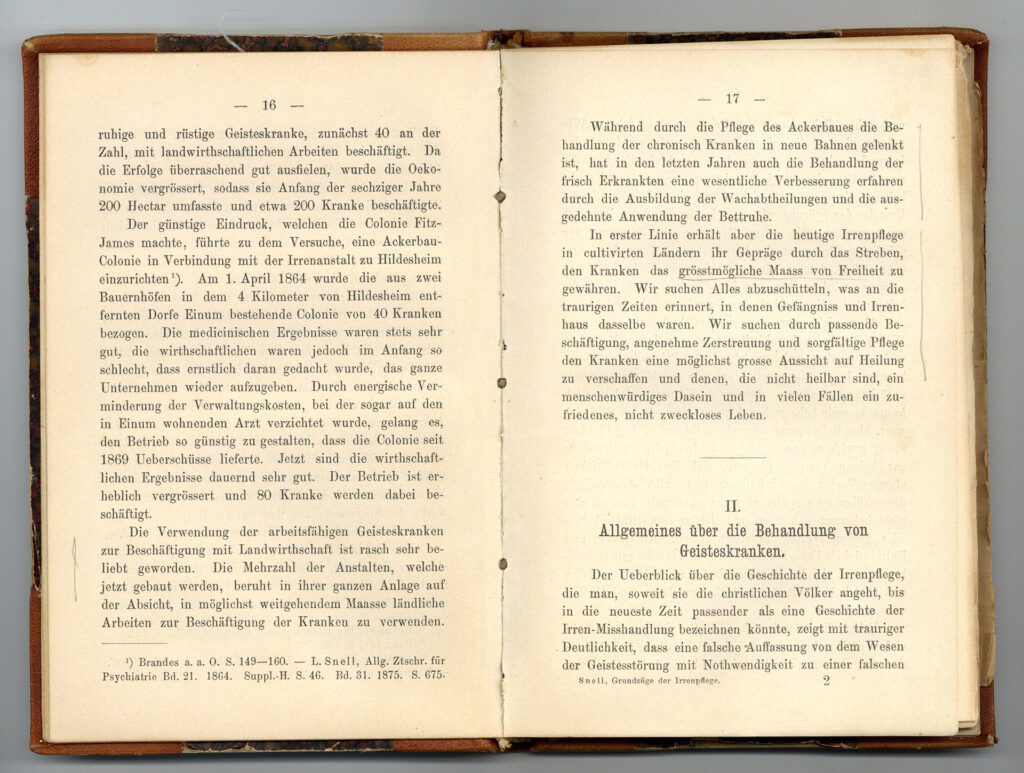

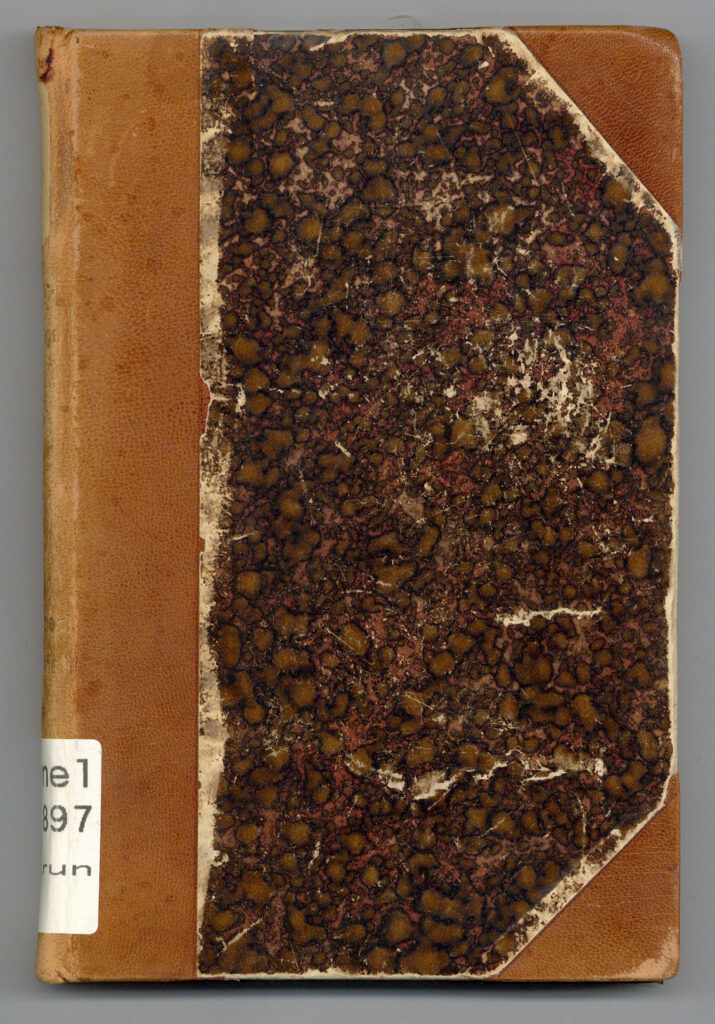

Otto Snell: Grundzüge der Irrenpflege für Studirende und Aerzte. Berlin 1897.

ArEGL 176.

Das von Otto Snell geschriebene Handbuch ist Ausdruck seines Denkens über die Pflege und Versorgung von psychisch Erkrankten und Menschen mit Beeinträchtigungen. Vieles setzte er in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg um.

Dieses Buch hat Otto Snell geschrieben.

Es ist aus dem Jahr 1897.

In dem Buch steht:

Die Pflege von Kranken muss

menschlich sein.

Es darf keinen Zwang und

keine Gewalt geben.

So arbeitet Otto Snell auch

in der Anstalt in Lüneburg.

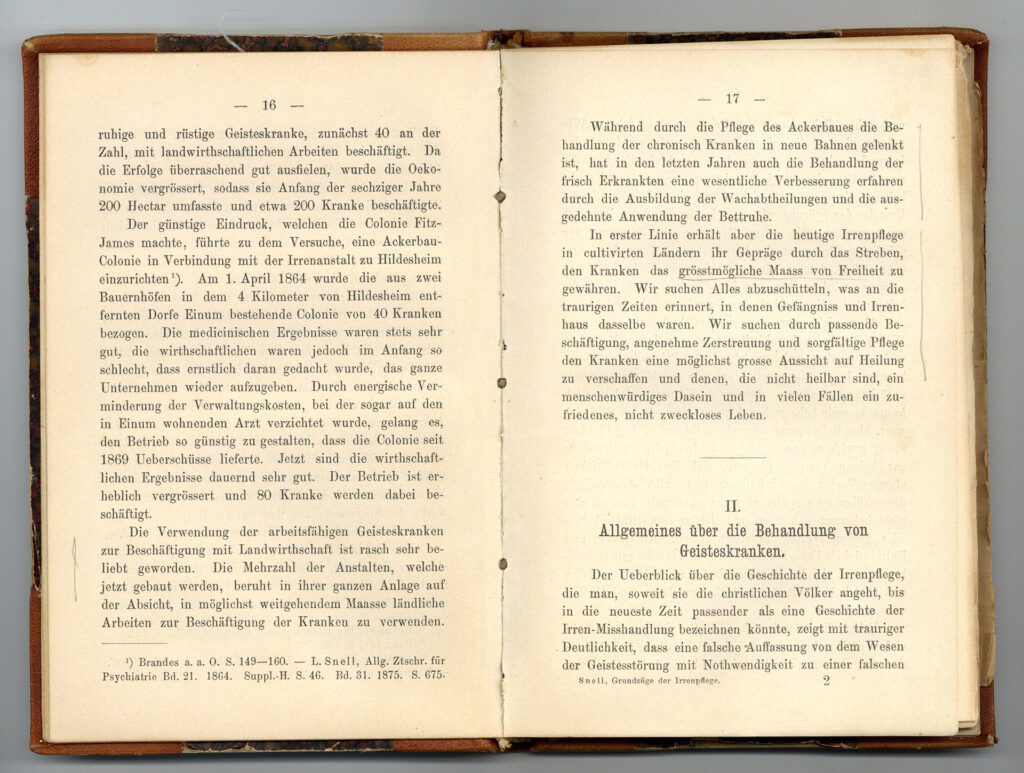

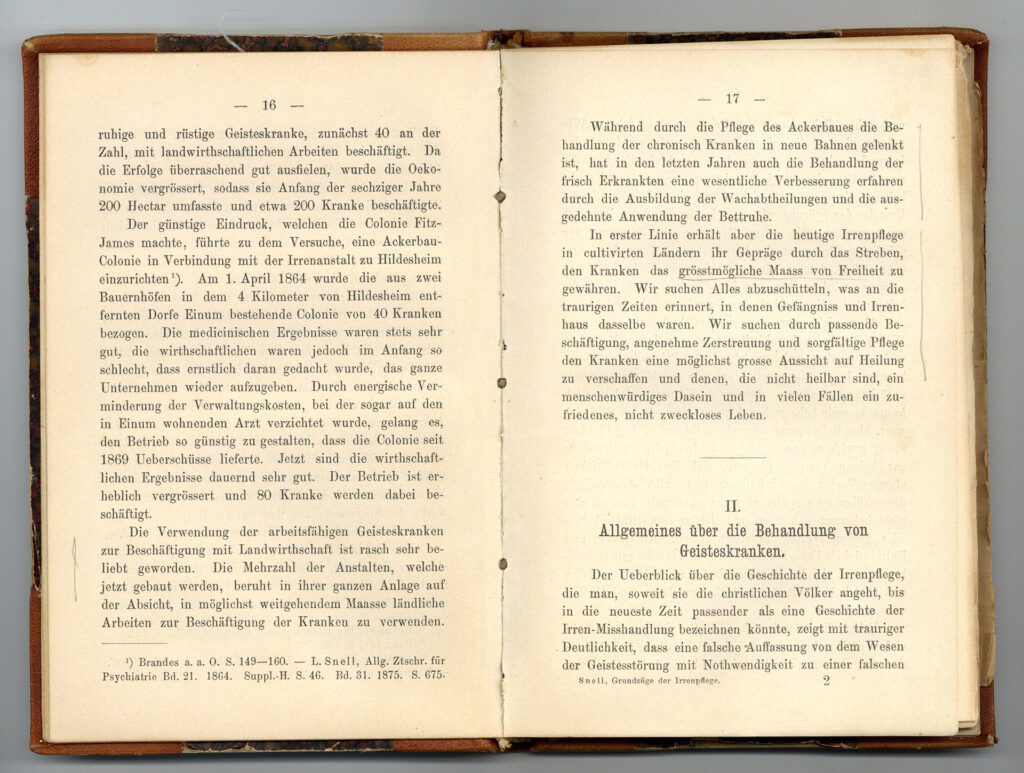

»In erster Linie erhält aber die heutige Irrenpflege in cultivirten Ländern ihr Gepräge durch das Streben, den Kranken das grösstmögliche Maass von Freiheit zu gewähren. Wir suchen Alles abzuschütteln, was an die traurigen Zeiten erinnert, in denen Gefängniss und Irrenhaus dasselbe waren. Wir suchen durch passende Beschäftigung, angenehme Zerstreuung und sorgfältige Pflege den Kranken eine möglichst grosse Aussicht auf Heilung zu verschaffen und denen, die nicht heilbar sind, ein menschenwürdiges Dasein und in vielen Fällen ein zufriedenes, nicht zweckloses Leben.«

Auszug aus Otto Snell: Grundzüge der Irrenpflege für Studirende und Aerzte. Berlin 1897.

ArEGL 176.

Otto Snell schreibt in seinem Buch:

Psychisch Kranke sollen

• gute Pflege bekommen.

• Freiheiten haben.

• arbeiten.

• schöne Sachen machen.

• zufrieden sein.

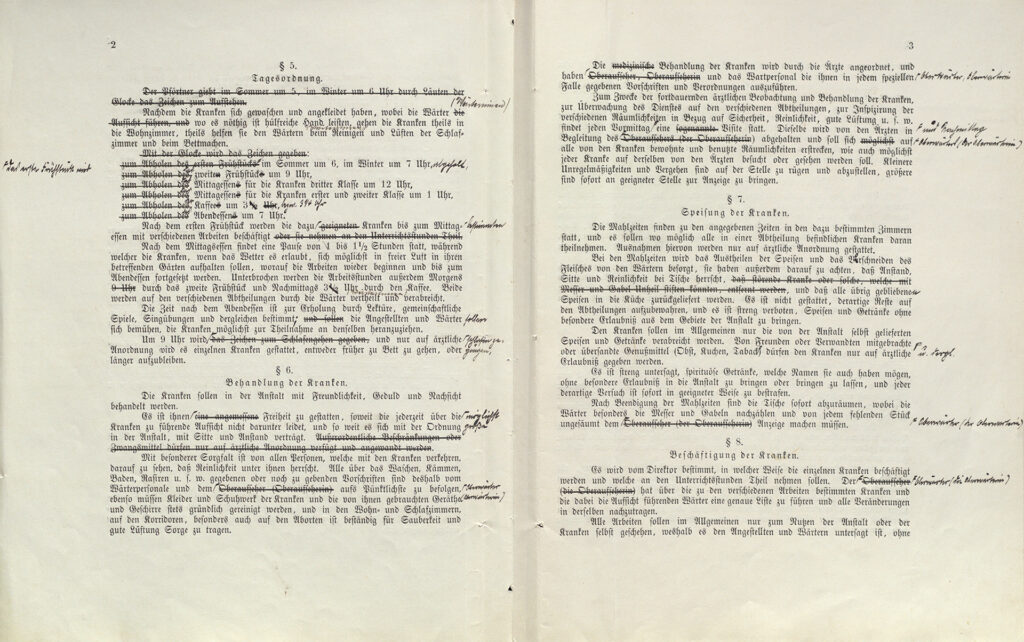

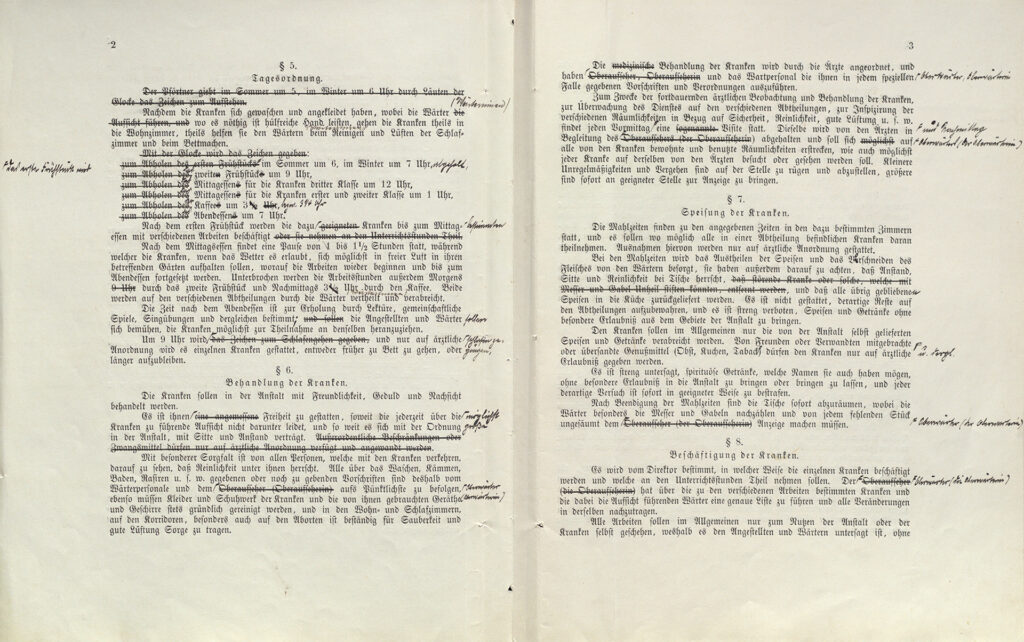

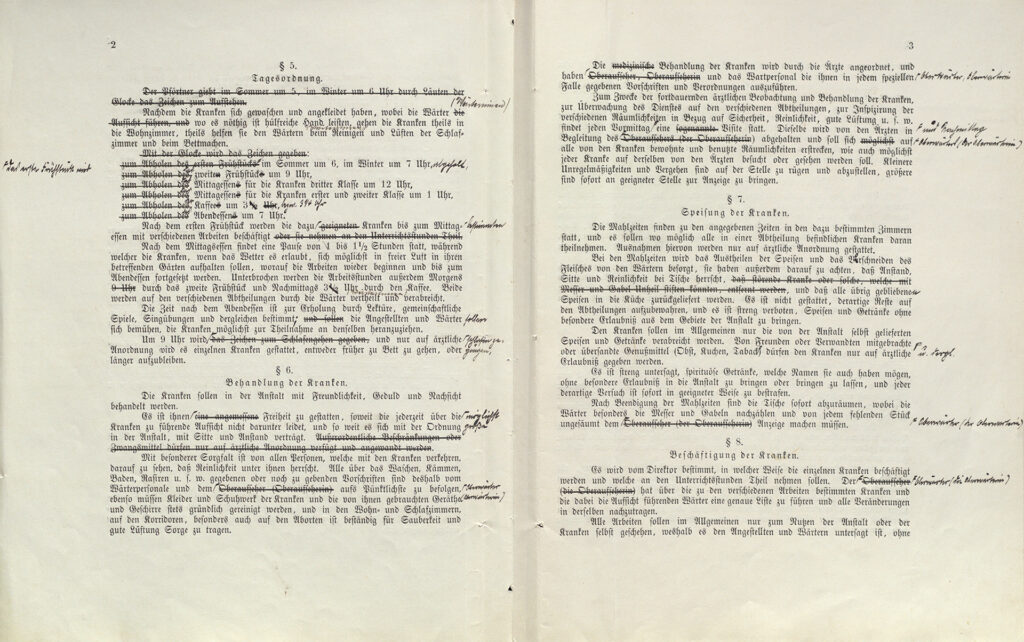

Auszug aus der vorläufigen Hausordnung, 1.7.1901.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Nr. 8.

Otto Snell prägte mit seinem Denken auch das Regelwerk zum Anstaltsalltag. Er legte großen Wert darauf, dass Erkrankte größtmögliche Freiheit genossen und in der Anstalt ein gutes Leben hatten.

Otto Snell war ein wichtiger Mann.

Denn er hatte viele neue Ideen

für die Anstalten:

Es soll den Kranken hier gut gehen.

Sie sollen hier Freiheiten haben.

Viele Ideen stehen auch in

dieser Hausordnung

von der Anstalt in Lüneburg.

Sie ist von 1901.

Nach 1900 wandelte sich das Selbstverständnis der Pflegekräfte. Sie wurden von Aufseherinnen und Aufsehern, die Erkrankte zu bewachen und zu reglementieren hatten, zu Wärterinnen und Wärtern, die die Erkrankten betreuten.

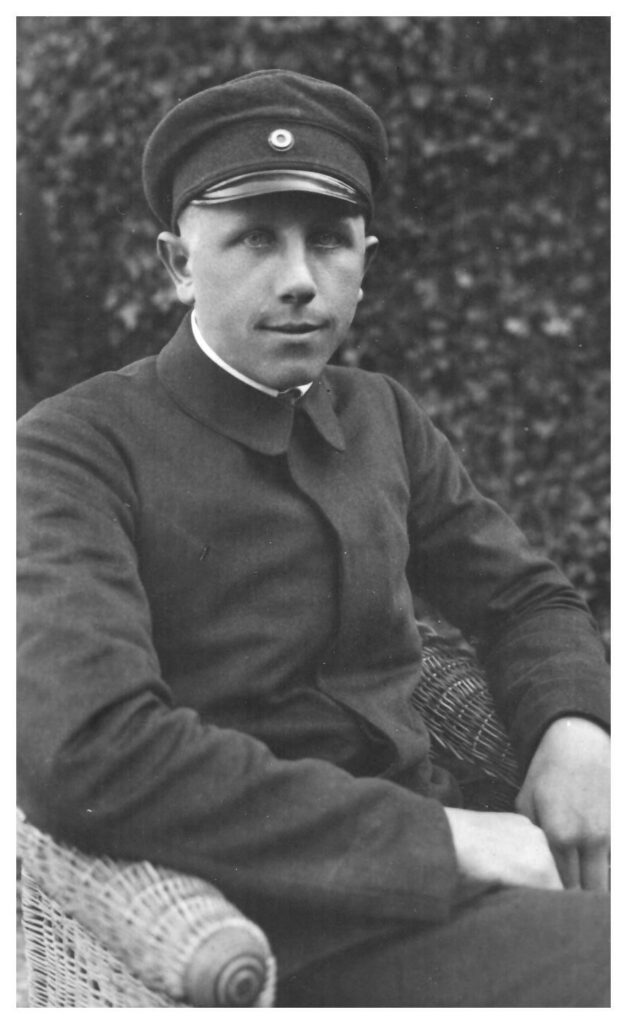

Das ist ein Foto von Ernst Bünger.

Er war Wärter in der Anstalt in Lüneburg.

Das Foto ist aus dem Jahr 1923.

Die Arbeit in der Anstalt verändert sich.

Früher waren die Pflege-Kräfte

wie Aufseher im Gefängnis.

Sie haben zum Beispiel Kranke bestraft.

Später kümmern sich die Pflege-Kräfte gut

um die Kranken.

Wärter Ernst Bünger, 1923. Provenienz Hans-Peter Meier.

ArEGL 102.

Es entstand der Beruf der Pflegerinnen und Pfleger. Ihre Arbeit wurde maßgeblich von dem Denken geprägt, dass Erkrankte die bestmögliche Pflege und Begleitung erhalten sollten.

Das ist ein Gruppenfoto von Pflegerinnen der Anstalt in Lüneburg.

Der Beruf Pfleger ist damals noch neu.

Die Pfleger kümmern sich um die Kranken.

Es soll den Kranken gut gehen.

Gruppenbild der Pflegerinnen der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg mit Auguste Bünger, geborene Thiemann (hintere Reihe Mitte).

ArEGL 101.

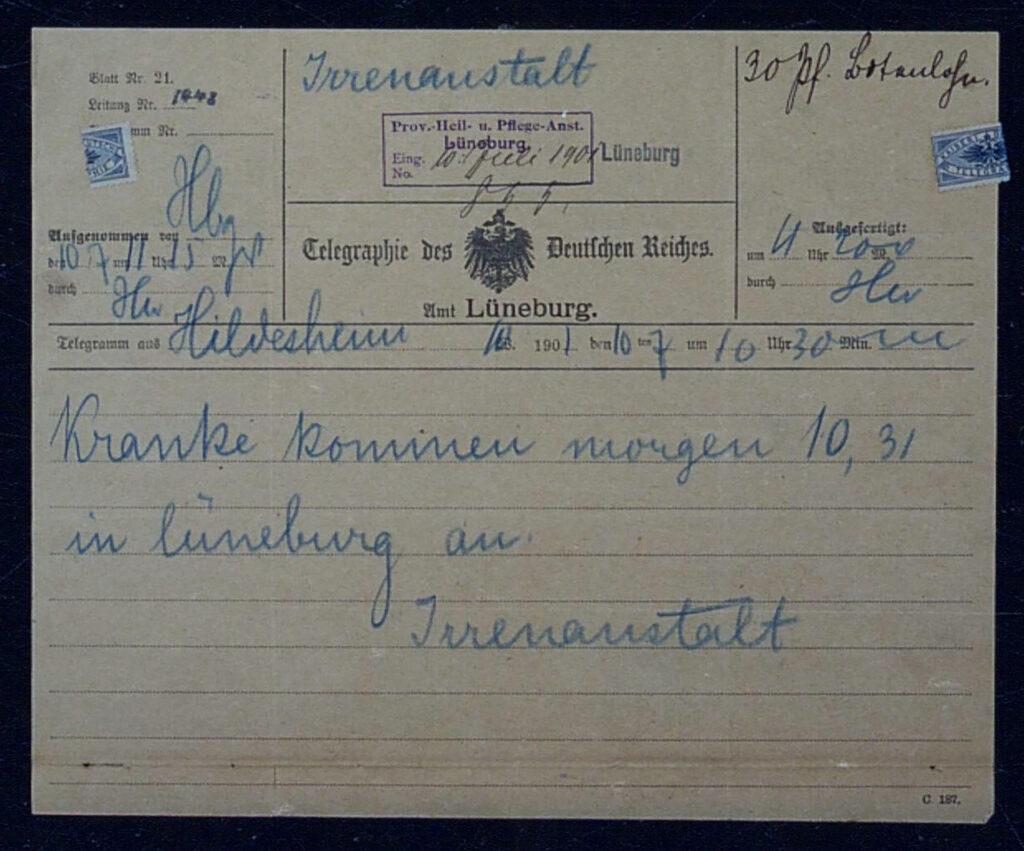

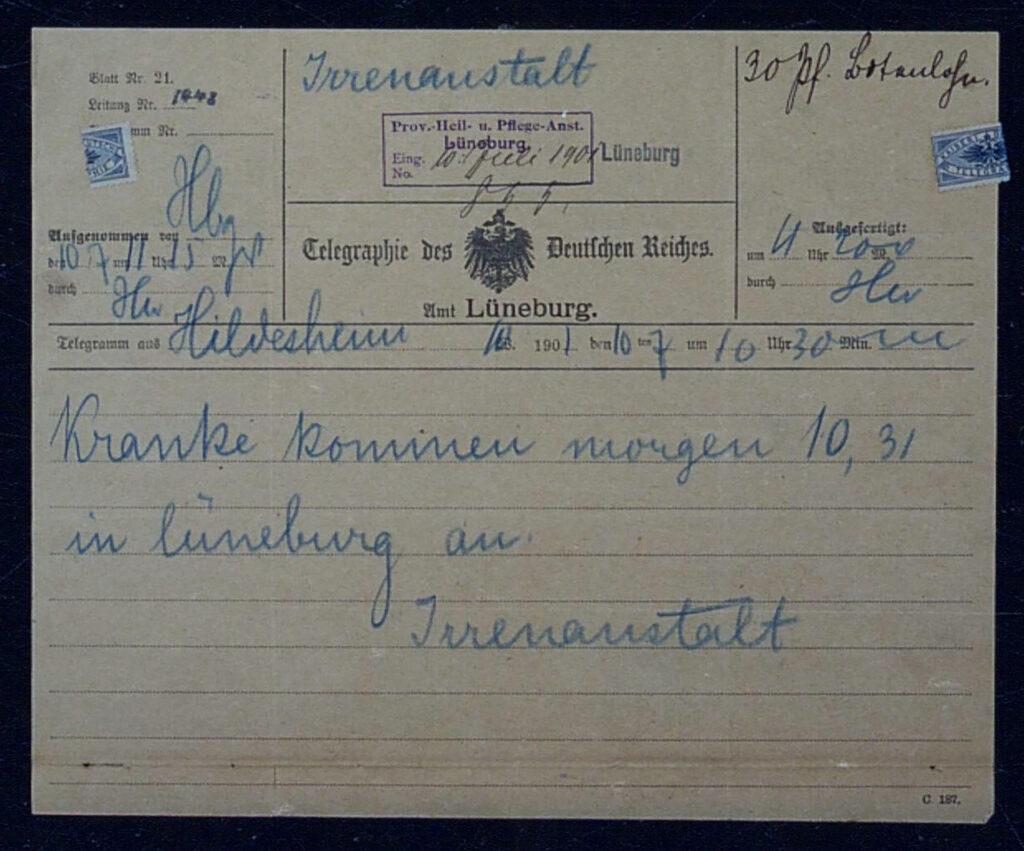

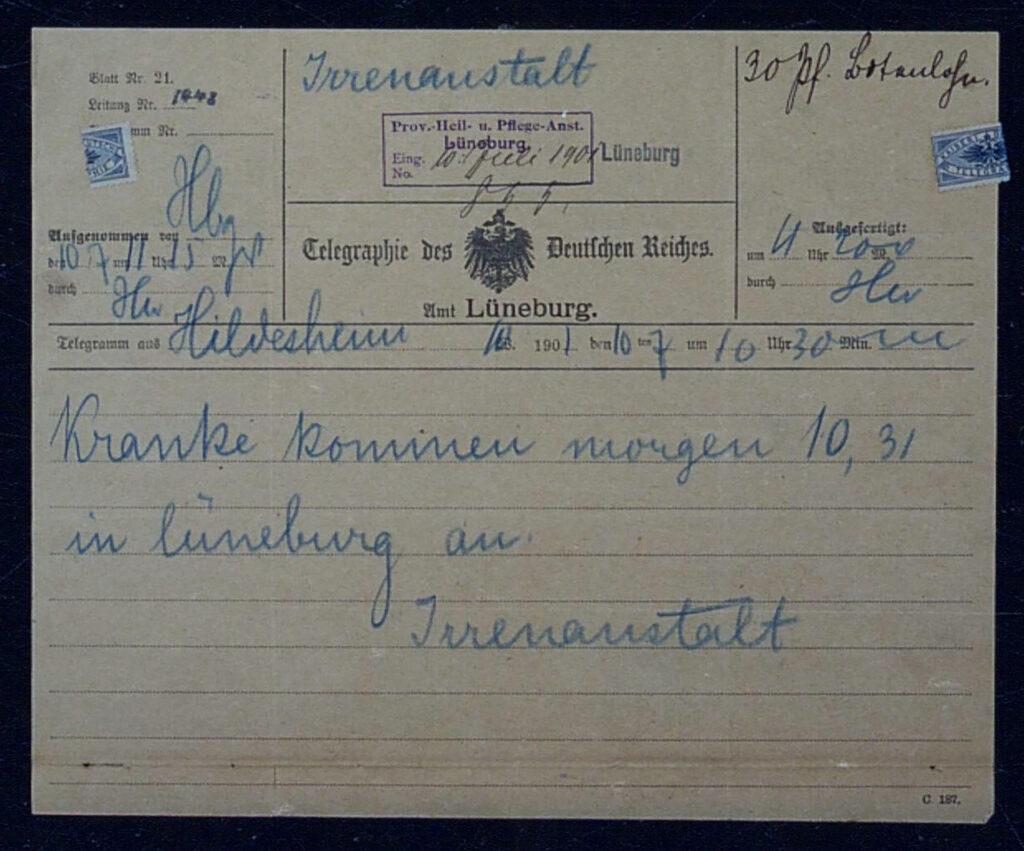

Telegramm über die Aufnahme der ersten Erkrankten vom 10.7.1901.

ArEGL 206.

Die Bevölkerung war skeptisch gegenüber der Psychiatrie. Deshalb scheuten viele Erkrankte und ihre Familien eine Aufnahme in der Anstalt, und viele Betten blieben leer. Um andere Einrichtungen zu entlasten, nahm Lüneburg am 11. Juli 1901 Erkrankte aus Hildesheim auf. Bei ihrer Ankunft nahm die Lüneburger Anstalt ihren Betrieb auf.

Viele Menschen mögen die Anstalt nicht.

Sie wollen nicht in einer Anstalt sein.

Darum gibt es am Anfang nur wenige Kranke in Lüneburg.

Anstalten in anderen Städten haben viel mehr Kranke.

Zum Beispiel in Hildesheim.

Darum schickt man Kranke aus Hildesheim nach Lüneburg,

Die Kranken kommen mit dem Zug

nach Lüneburg.

Jetzt ist die Anstalt

in Lüneburg eröffnet.

In diesem Brief steht:

Die ersten Kranken kommen

in Lüneburg in der Anstalt an.

Der Brief ist vom 10. Juli 1901.

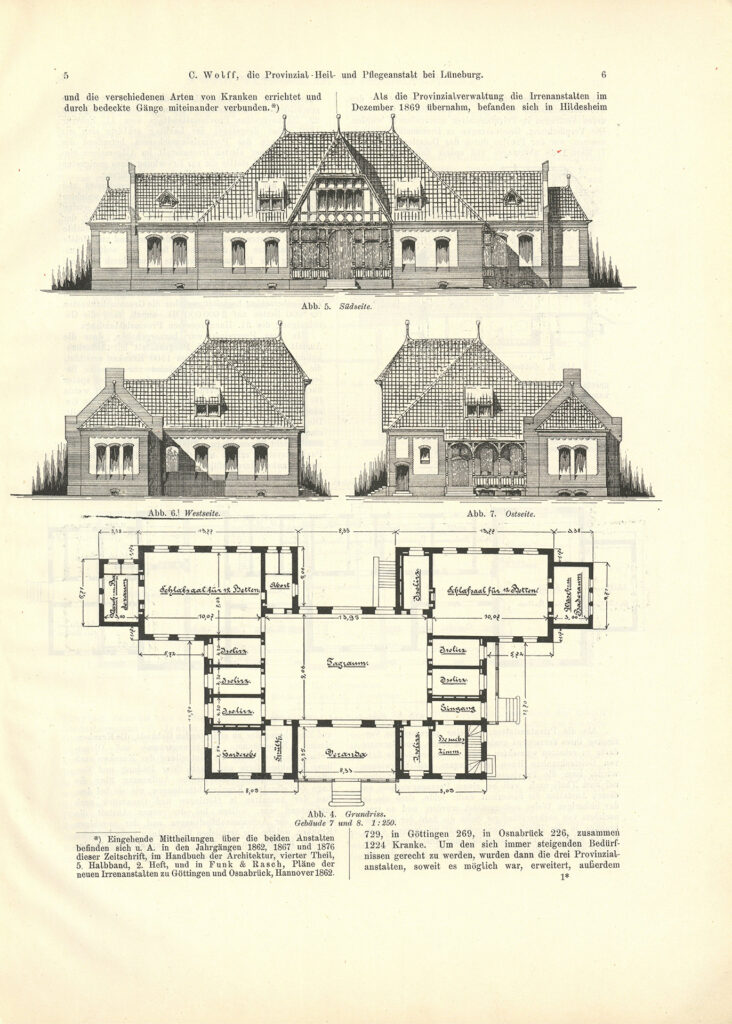

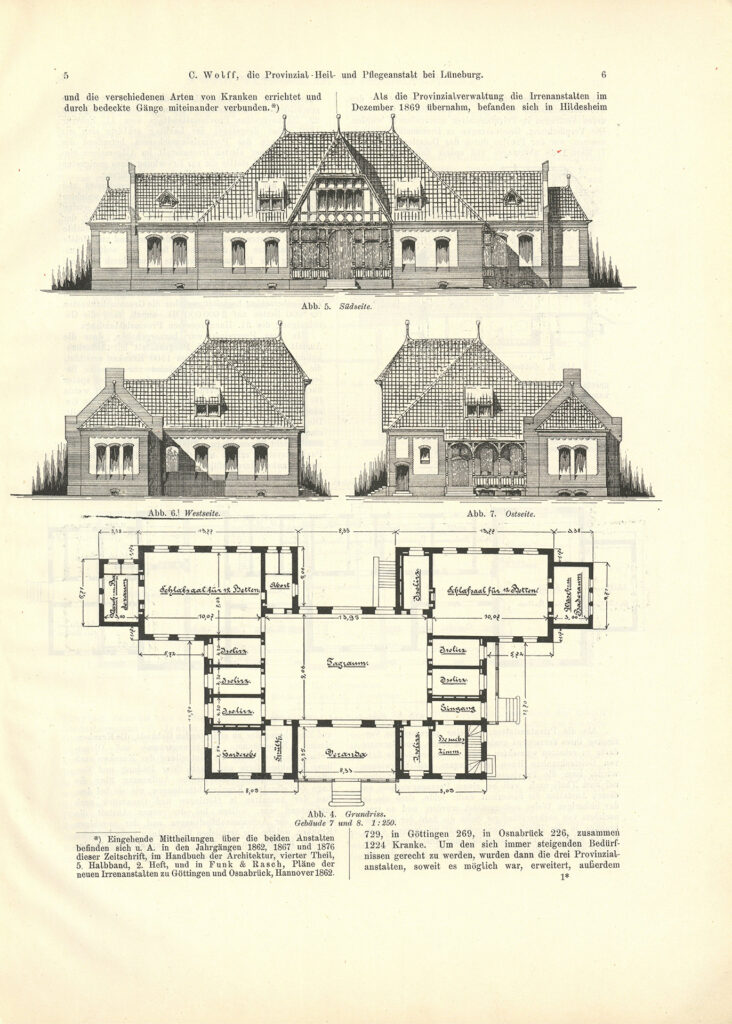

Die Unterkünfte der Erkrankten waren modern ausgestattet. Die Schlafsäle waren für rund zwölf Erkrankte ausgelegt. Es gab fließendes warmes Wasser, Toilettenspülungen und eine Zentralheizung. Die Häuser verfügten über eine Spülküche, einen Tagesraum, ein Besuchszimmer, Isolierzimmer, eine Veranda und eigene Gärten.

Das ist ein Text aus einer Zeitung.

Der Text ist aus dem Jahr 1901.

In dem Text steht:

Die Zimmer für die Kranken in der Lüneburger Anstalt sind schön und modern.

Es gibt

• Toiletten mit Spülung.

• warmes Wasser aus dem Wasser-Hahn.

• eine Heizung.

Die Kranken schlafen in Schlaf-Sälen.

In jedem Schlaf-Saal schlafen 12 Menschen.

Die Häuser haben einen Garten.

Es gibt Zimmer für Besuch.

Und es gibt Zimmer für die Freizeit.

Zeitschrift von Carl Wolff: Die Provinzial- Heil- und Pflegeanstalt bei Lüneburg. Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1901 und 1902. Spalten 5 bis 6.

ArEGL 97.

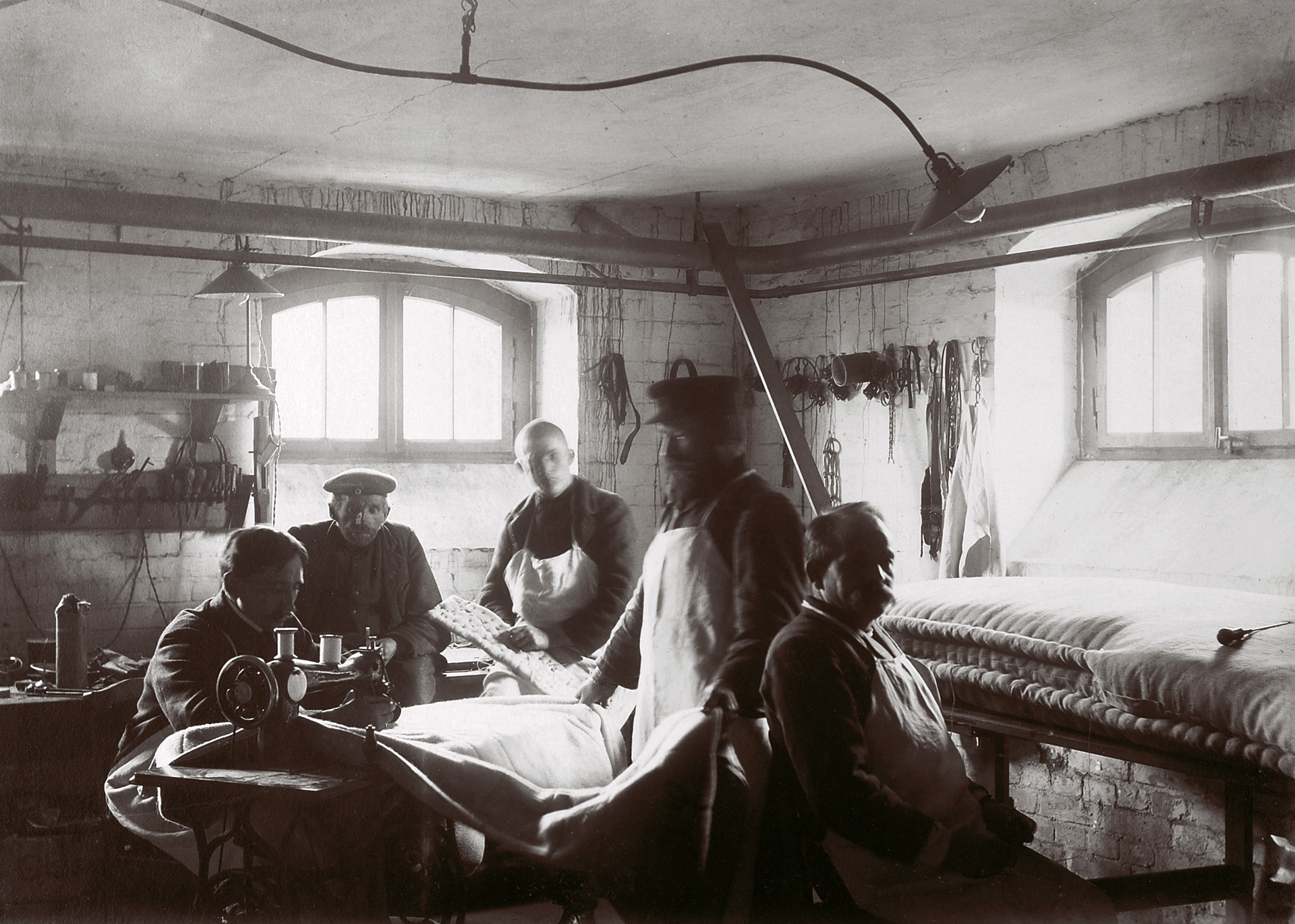

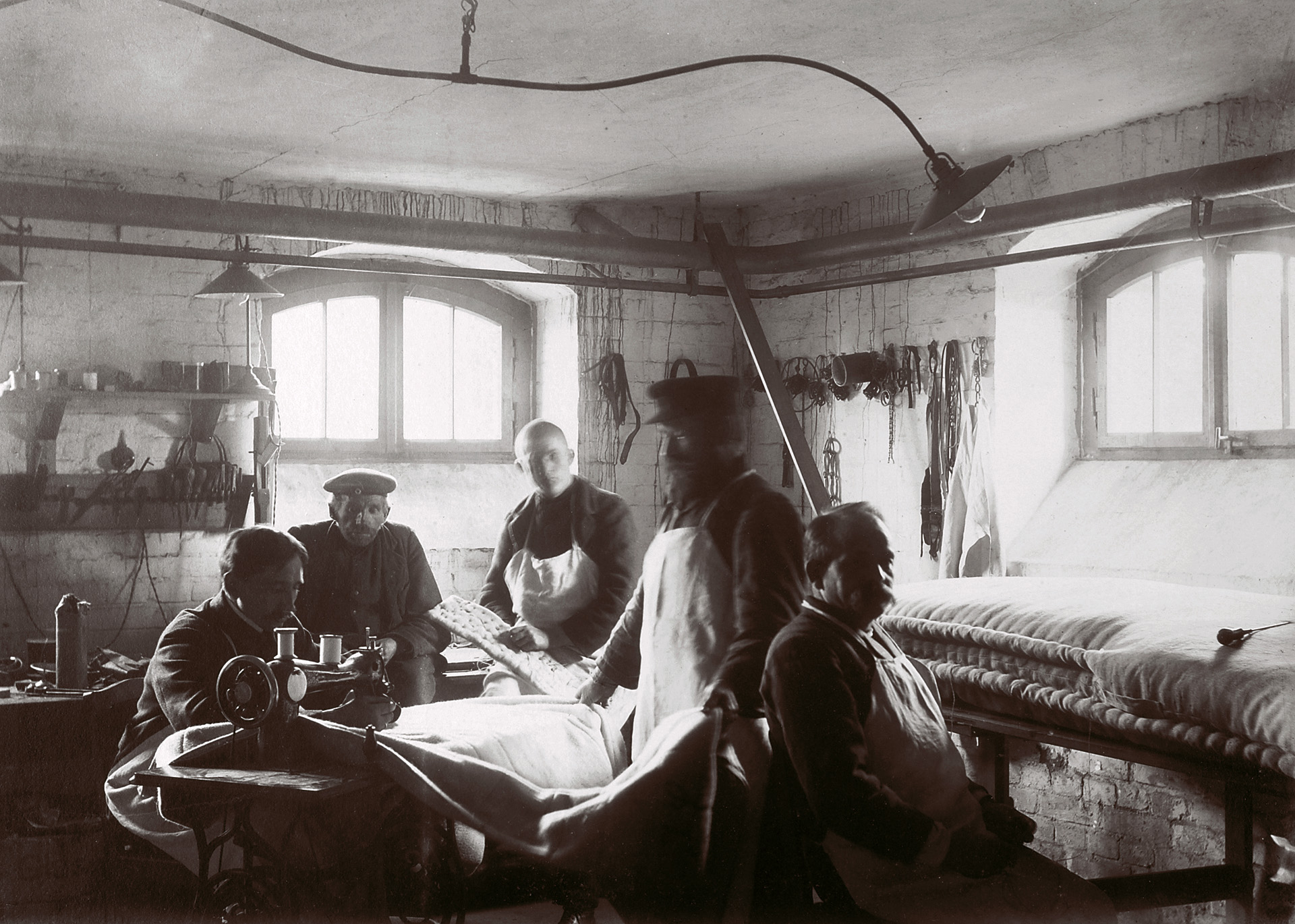

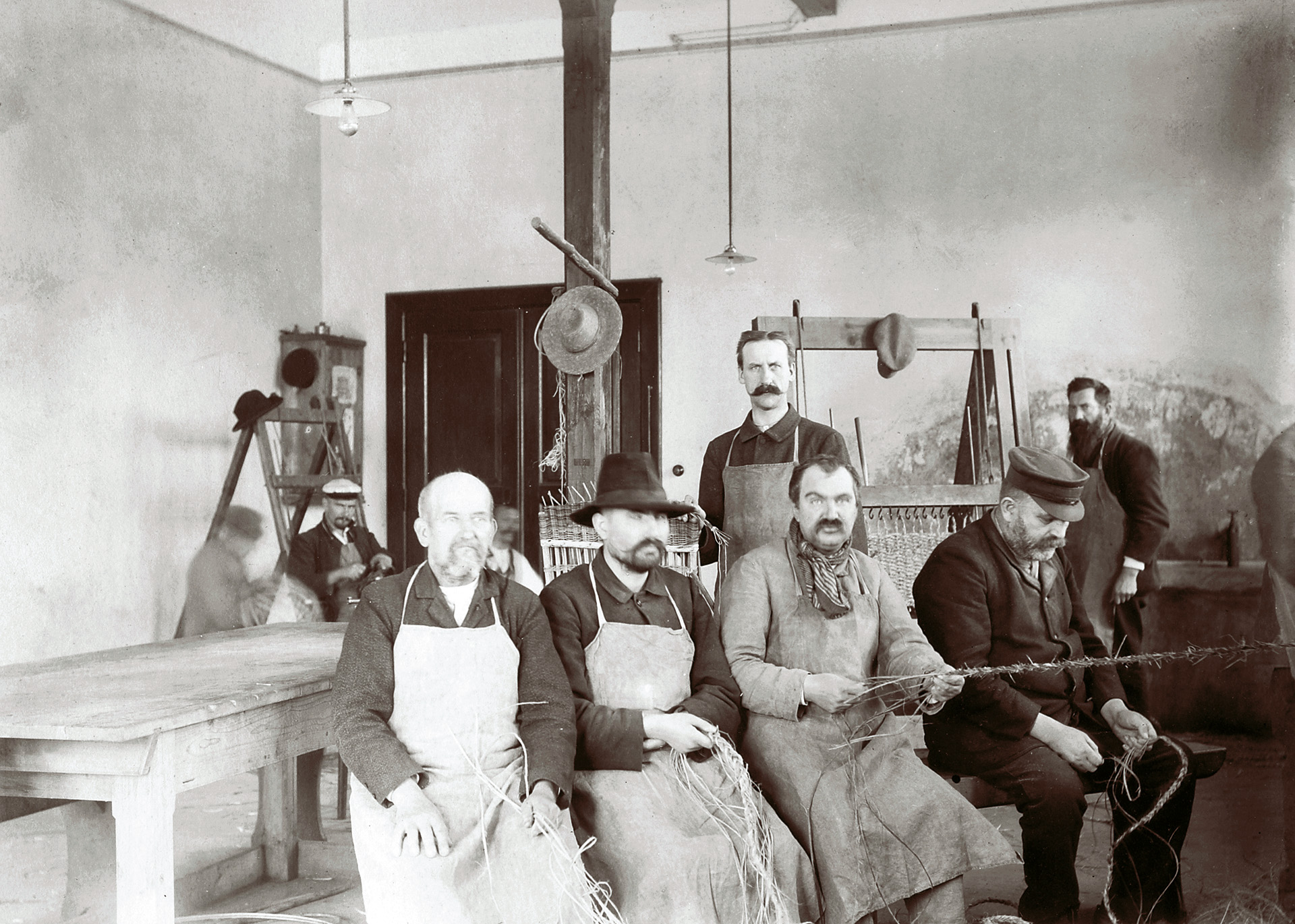

Die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt war Ausdruck des Denkens der modernen Leistungsgesellschaft. Die Einschätzung »Wer nicht arbeitet, der ist nichts wert«, setzte sich durch. Der Wert eines Menschen wurde fortan an seiner Arbeit gemessen. Die »Arbeitstherapie« sollte den Erkrankten zur Beschäftigung und Heilung dienen. Zugleich wurde »Arbeitsfähigkeit« zum Merkmal einer erfolgreichen Behandlung. Bei der Einführung der »Arbeitstherapie« orientierte man sich an Zuchthäusern.

Früher denken viele Menschen:

Nur wer arbeitet ist wertvoll.

Wer nicht arbeitet ist wertlos.

Und viele Menschen denken:

Wer gut arbeitet, wird auch gesund.

Darum müssen Kranke sehr viel arbeiten.

Das nennt man: Arbeits-Therapie.

Erst müssen Kranke

in den Gefängnissen arbeiten.

Später müssen sie auch

in der Anstalt arbeiten.

Foto der »Feldkolonne« vor dem Kranken-Pavillon auf Gut Wienebüttel, um 1930. Provenienz Pfleger Ludwig Cohrs.

ArEGL 125.

Die Lüneburger Heil – und Pflegeanstalt betrieb sechs landwirtschaftliche Güter als »Außenstellen«. Die Erkrankten lebten dort gemeinsam mit ihren Pflegekräften in Pavillons. Die »Arbeitstherapie« bestand aus Feld- und Forstarbeit sowie Viehwirtschaft. Es kamen nur solche Erkrankten in die Außenstellen, die keiner aufwendigen ärztlichen Betreuung bedurften und körperlich geeignet waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Außenstellen bis 1981 nach und nach aufgegeben.

6 Bauernhöfe gehören früher zur Anstalt.

Dort arbeiten Kranke.

Die Arbeit gehört zu ihrer Behandlung.

Man nennt das: Arbeits-Therapie.

Die Kranken arbeiten im Wald, auf dem Feld

und sie züchten Tiere.

Die Arbeit ist schwer.

Die Kranken brauchen Kraft für die Arbeit.

Ihr Körper muss gesund sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es

die Bauernhöfe nicht mehr.

Man hat den letzten Bauernhof

im Jahr 1981 verkauft.

Auf diesem Foto sieht man Kranke bei der Feldarbeit auf dem Bauernhof Gut Wienebüttel.

Das Foto ist aus dem Jahr 1930.

Für weibliche Erkrankte kam die »Arbeitstherapie« in der Schälküche, in der Wäscherei sowie in den Haushalten der leitenden Beschäftigten infrage. Sie halfen auch bei der Ernte auf dem Feld. Im Vordergrund standen zwar eine nützliche Freizeitbeschäftigung sowie ein Beitrag zur Wertschöpfung. In Wirklichkeit war die Arbeit aber oft monoton und mühsam. Lehnten Erkrankte die »Therapie« ab, führte dies in der Regel zu einer abwertenden Beurteilung des Krankheitsverlaufs.

Alle Kranken sollen arbeiten.

Nur so können sie gesund werden.

Das nennt man: Arbeits-Therapie.

Die Arbeit ist eine wichtige Beschäftigung.

Die Arbeit ist oft schwer und langweilig.

Aber wer nicht arbeiten will,

bekommt eine schlechte Bewertung.

Frauen arbeiten zum Beispiel

• in der Wäscherei.

• in der Schälküche.

• im Haushalt von Ärzten.

Die Frauen auf diesem Foto arbeiten

in der Küche.

Sie müssen Gemüse schälen.

Das Foto ist etwa aus dem Jahr 1950.

Erkrankte in der »Arbeitstherapie« in der Schälküche, um 1950.

ArEGL 158-3.

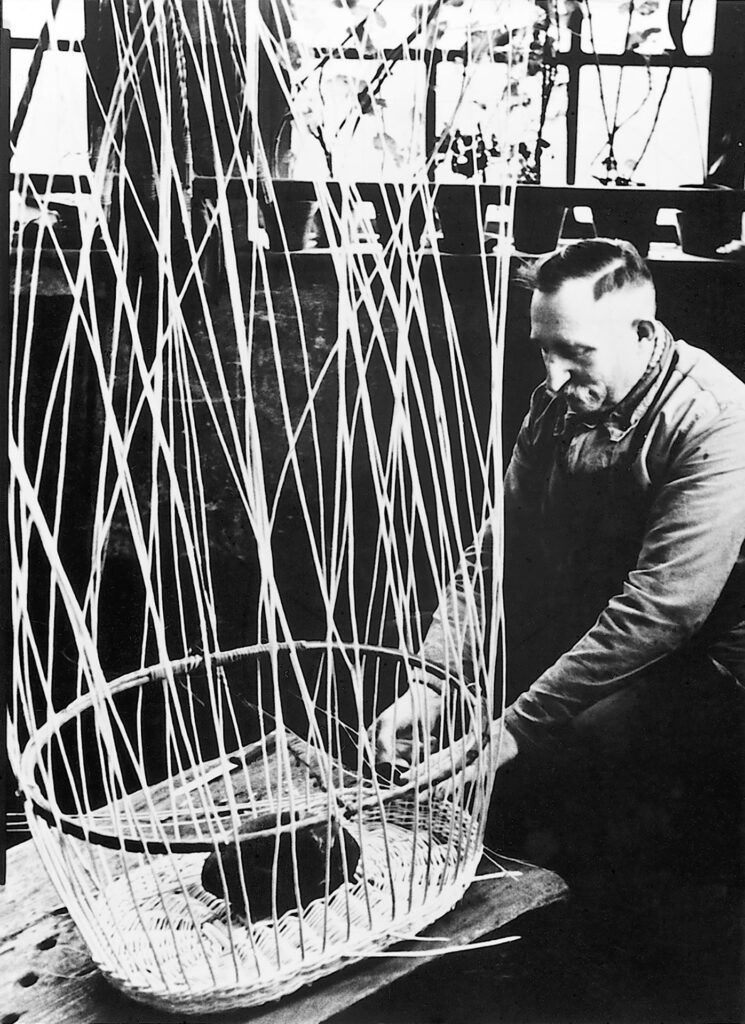

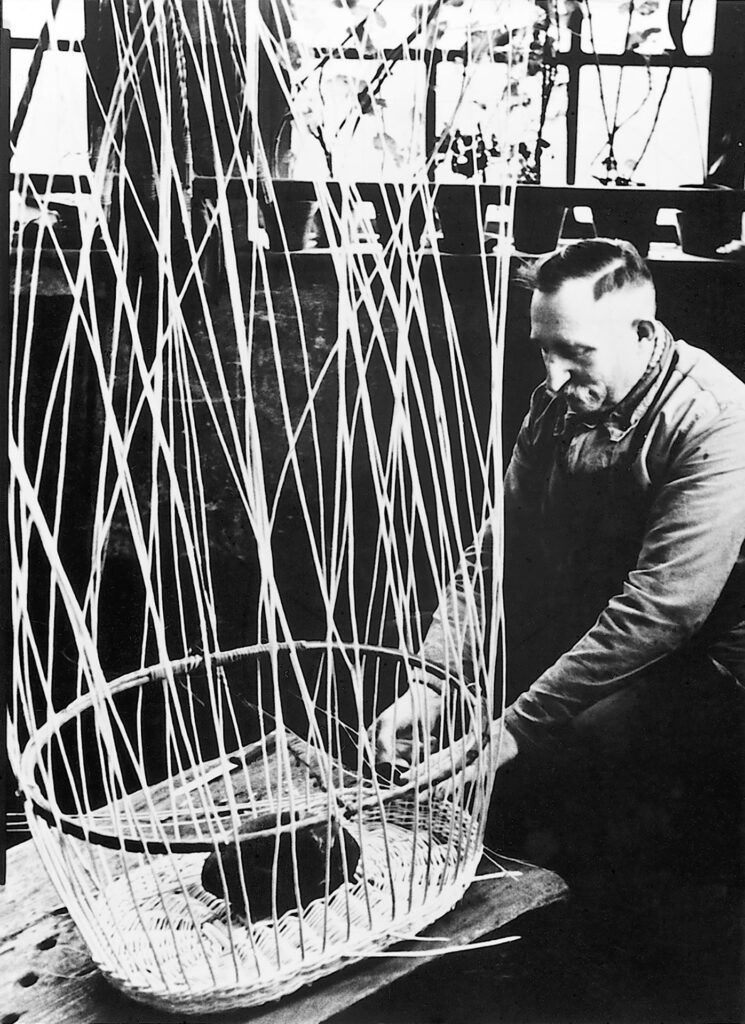

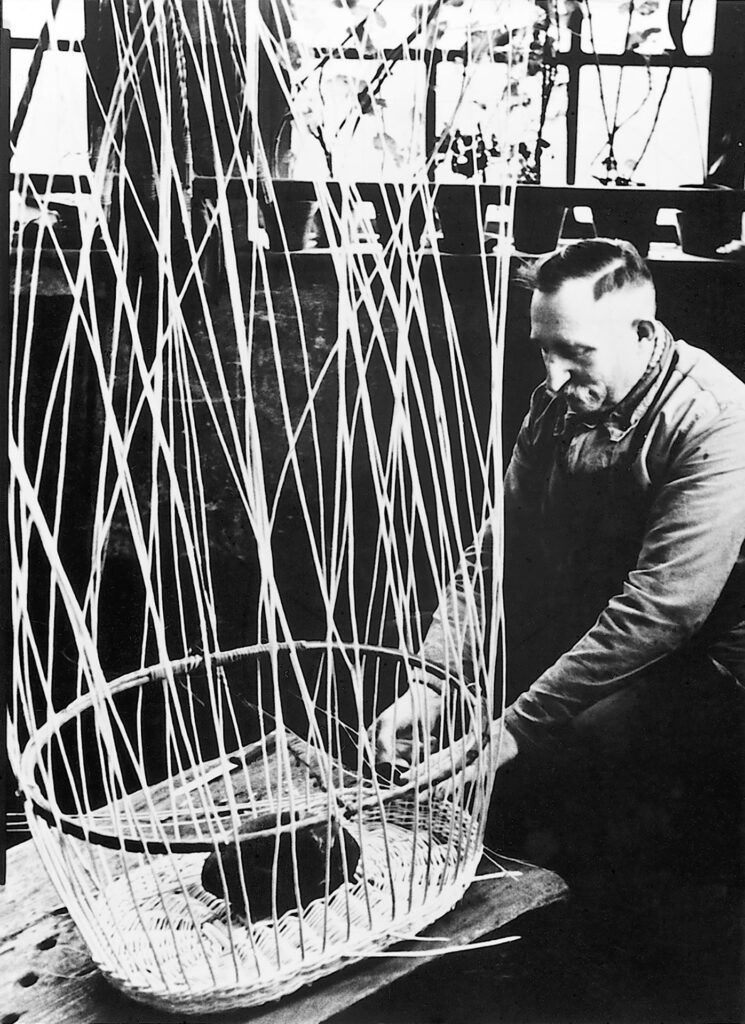

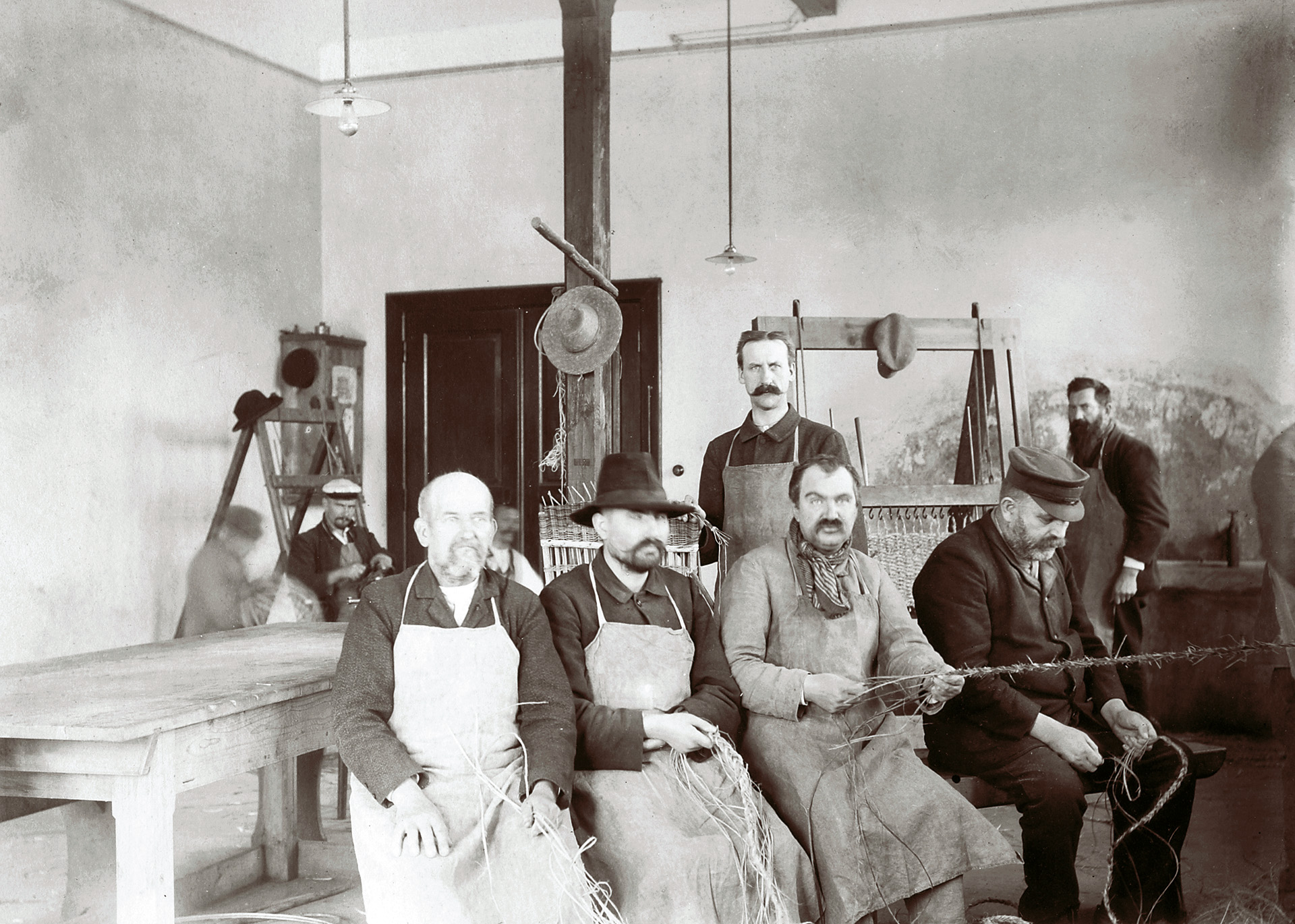

Aufnahme eines Erkrankten bei der »Arbeitstherapie« in der Korbwerkstatt, vor 1945.

ArEGL 125.

Männliche Erkrankte wurden in den »Außenstellen« sowie in der »Gartenkolonne«, bei der Pflege der Fischteiche oder in verschiedenen handwerklichen Werkstätten eingesetzt. Von 1940 bis 1945 gab es eine Seidenraupenzucht für die Fallschirmproduktion. Die Arbeit wurde nicht entlohnt. Hin und wieder wurde die »Arbeitstherapie« als Fluchtgelegenheit genutzt. Die Werkstätten ermöglichten es Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, sich ausprobieren.

Arbeit war sehr wichtig.

Männer arbeiten in der Arbeits-Therapie zum Beispiel

• im Garten.

• auf dem Feld.

• auf den Bauernhöfen.

• in den Werkstätten.

In den Werkstätten können Jugendliche ausprobieren, welche Arbeit zu ihnen passt.

Im Zweiten Weltkrieg züchtet man in der Anstalt Seiden-Raupen.

Daraus macht man Fallschirme für den Krieg.

Einige Kranke laufen bei der Arbeit weg.

Die Kranken bekommen kein Geld für ihre Arbeit.

Der Mann auf diesem Foto flechtet

einen Korb.

Das Foto ist etwa aus dem Jahr 1950.

In der Gärtnerei der Heil- und Pflegeanstalt wurden über 1.000 verschiedene Stauden gezüchtet und ertragreich verkauft. Die »Gartenkolonne« half bei der Aufzucht und pflegte das prächtig angelegte Gelände. Die Anlage war Ausdruck der Wertschätzung der Erkrankten. Bis heute unterstützen Erkrankte die Gärtnerei.

Es gibt eine Gärtnerei in der Anstalt.

Hier züchtet man

über 1000 verschiedene Pflanzen.

Man verkauft die Pflanzen.

Damit verdient die Anstalt viel Geld.

Das geht nur mit der Hilfe von Kranken.

Man hat sich besonders viel Mühe gegeben.

Für die Kranken.

Kranke kümmern sich auch heute um die Gärten und den Park der Anstalt.

Auf diesem Foto sieht man das Haus 29 der Anstalt.

Und man sieht den schönen Garten.

Das Foto ist vor dem Jahr 1914 gemacht.

Ansicht vom Wasserturm auf das Verwaltungsgebäude Haus 29, vor 1914.

ArEGL.

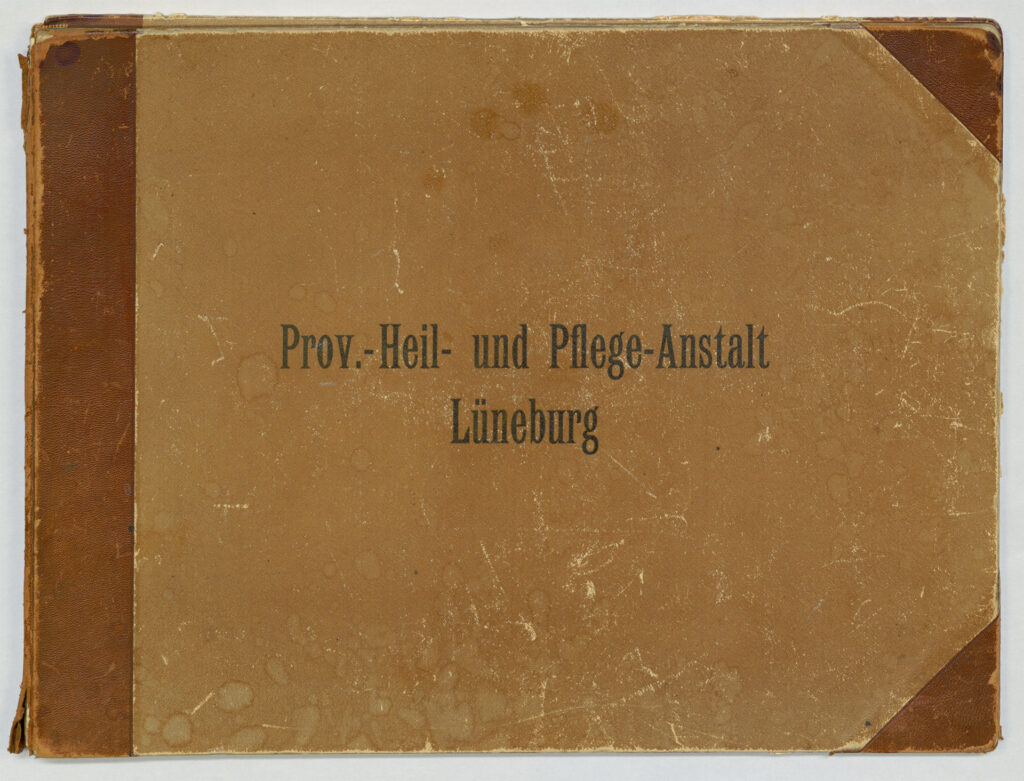

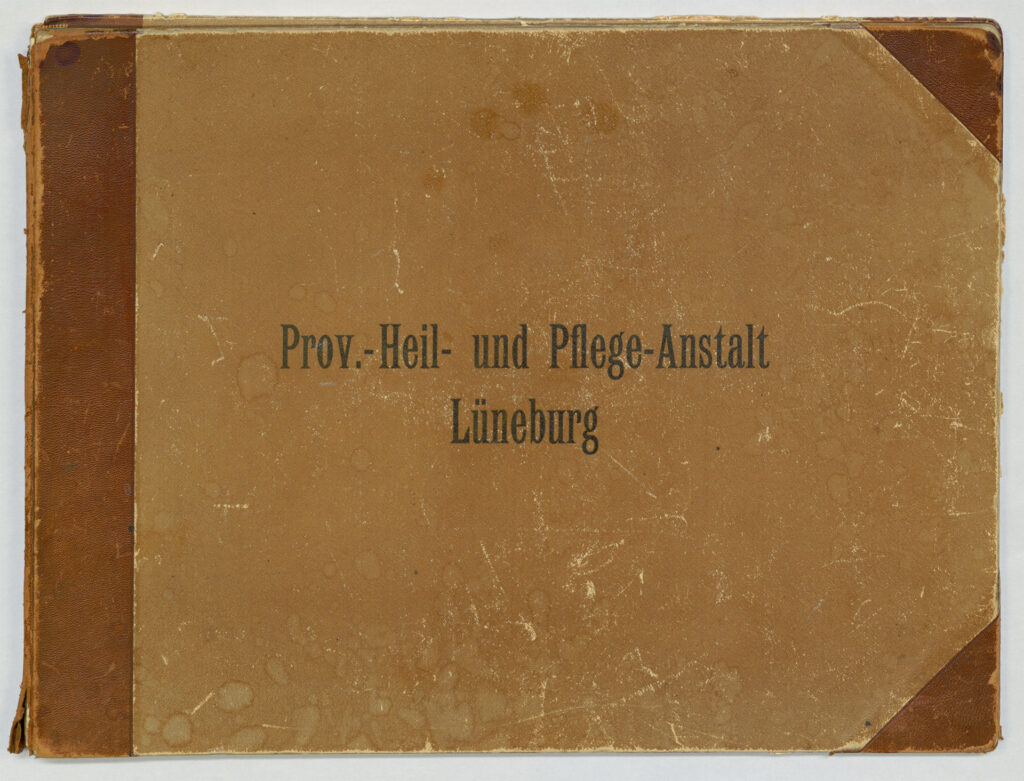

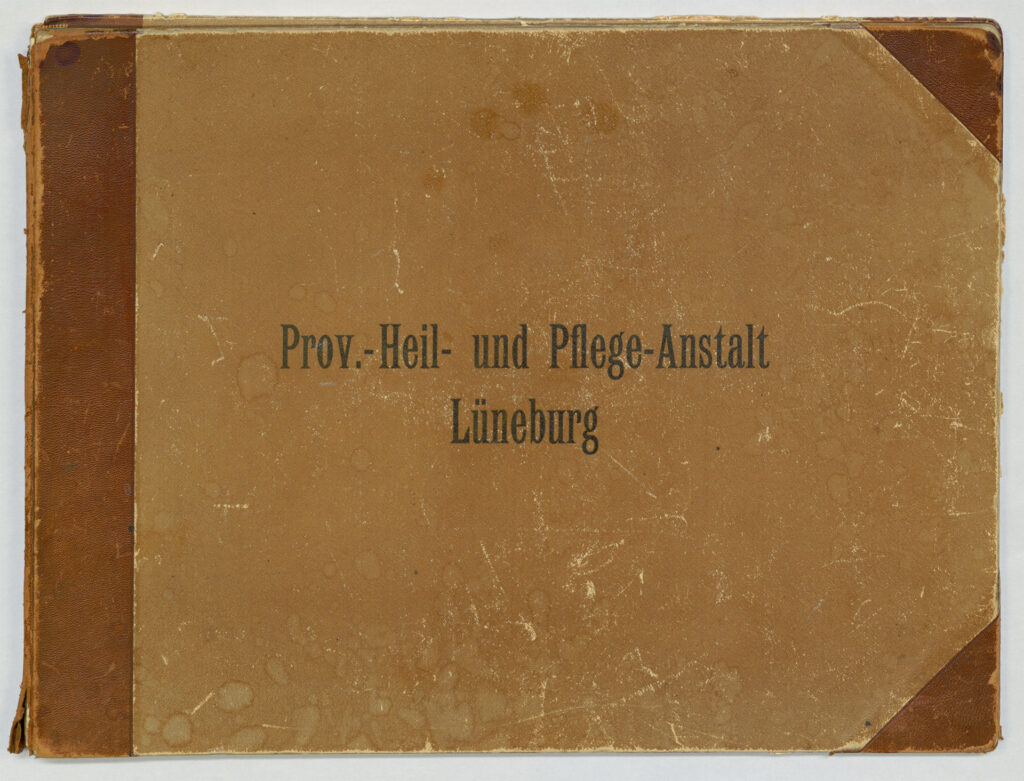

Fotoalbum der Provinzial- Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, 1906.

ArEGL 1.

Das Fotoalbum der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt enthält viele Fotos. Sie zeigen die Gebäude von innen und außen. Auch gibt es Aufnahmen von Erkrankten und Beschäftigten in der »Arbeitstherapie« und bei Freizeitaktivitäten. Die Abbildungen veranschaulichen den Umgang mit Erkrankten und Menschen mit Beeinträchtigungen um 1900. Er war von wertschätzendem Denken geprägt.

Das ist ein Foto-Album.

Von der Lüneburger Anstalt.

Das Foto-Album ist aus dem Jahr 1906.

Auf den Fotos sieht man,

wie das Leben in der Anstalt ist.

Zum Beispiel: wie die Kranken arbeiten,

was die Kranken in der Freizeit machen.

Auf den Fotos sieht man die Häuser der Anstalt.

Man sieht die Häuser von außen und

von innen.

Die Fotos zeigen:

Kranke wurden gut behandelt.

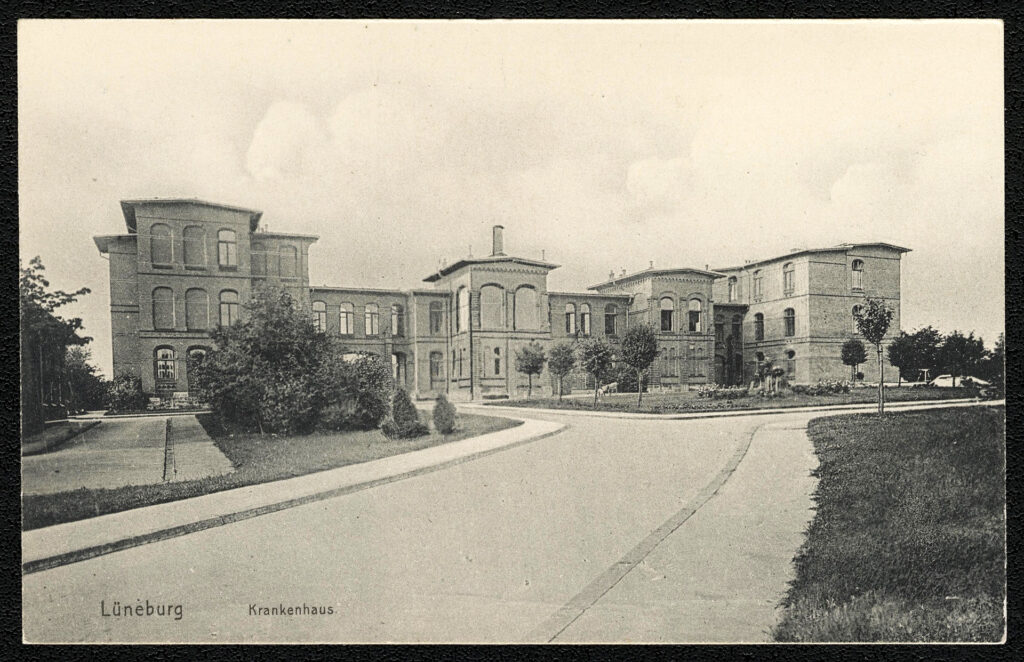

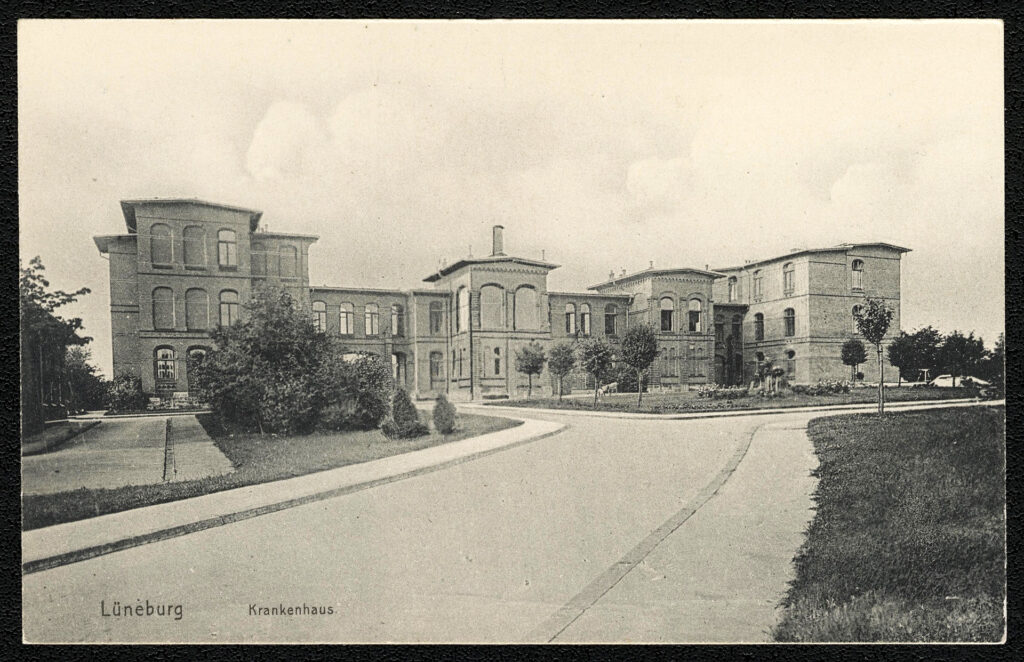

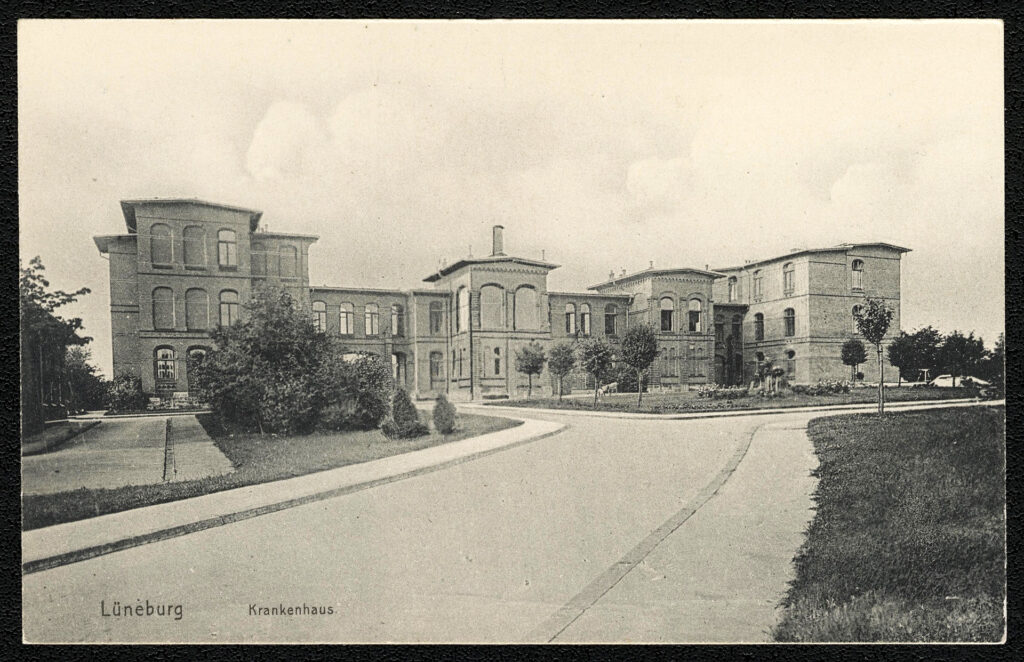

Mit den Sole-Bädern (1820), dem Städtischen Krankenhaus (1900) und dem Kurpark (1907) entstanden in Lüneburg nachhaltige Strukturen für ein gesundes Leben. In dem Maße, wie die Saline an Bedeutung verlor, wurde die Gesundheits- und Erholungswirtschaft wichtigstes Standbein der Region. Bis heute sind Tausende Menschen in der Gesundheits- und Erholungswirtschaft beschäftigt.

In Lüneburg gibt es viele Orte

für die Gesundheit.

Es gibt zum Beispiel

• Salz-Bäder (seit dem Jahr 1820).

• ein Krankenhaus (seit dem Jahr 1900).

• den Kurpark (seit dem Jahr 1907).

Viele Menschen besuchen diese Orte.

Menschen geben viel Geld an den Orten aus.

Viele Menschen arbeiten an diesen Orten. Die Orte sind wichtig für die Stadt.

Postkarte vom Städtischen Krankenhaus Lüneburg, um 1900.

StadtALg, BS, Druck-8134.

Das Städtische Krankenhaus wurde 1900 eröffnet. Es löste die vorherigen Einrichtungen Am Wandrahm und Am Klostergang ab. Von dann an wurden nur noch körperlich Erkrankte im Krankenhaus behandelt.

Im Jahr 1900 eröffnet

das Städtische Krankenhaus in Lüneburg.

Vorher gibt es 2 kleine Krankenhäuser.

Im Städtischen Krankenhaus werden

Kranke behandelt.

Diese Kranken haben

nur körperliche Krankheiten.

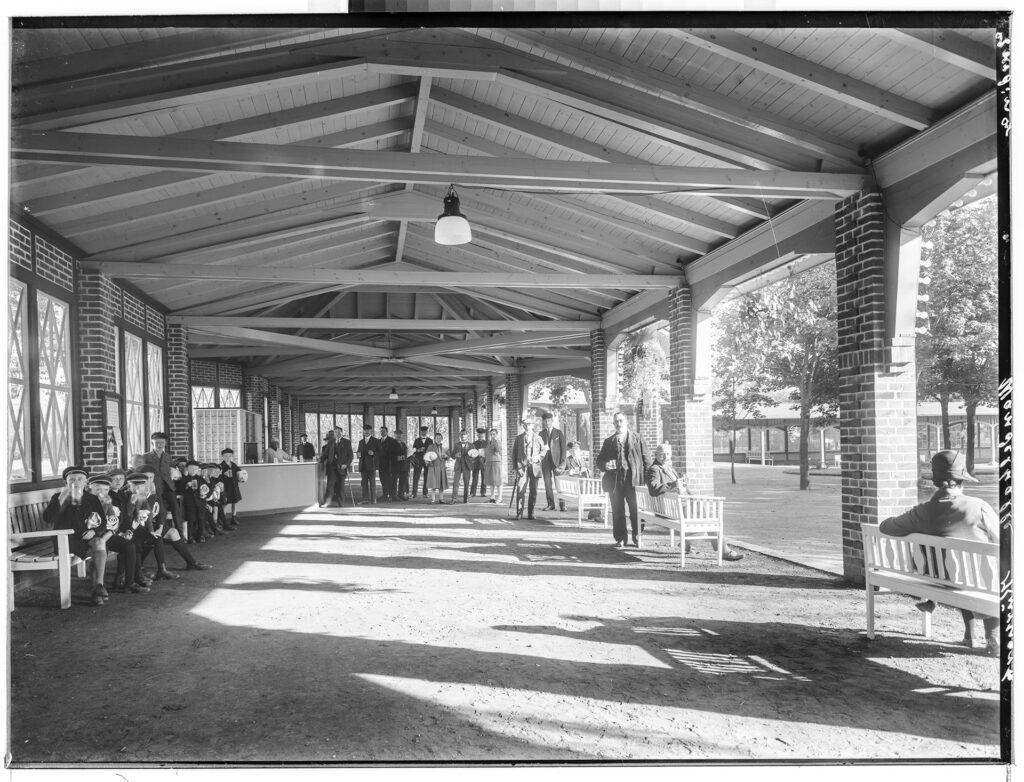

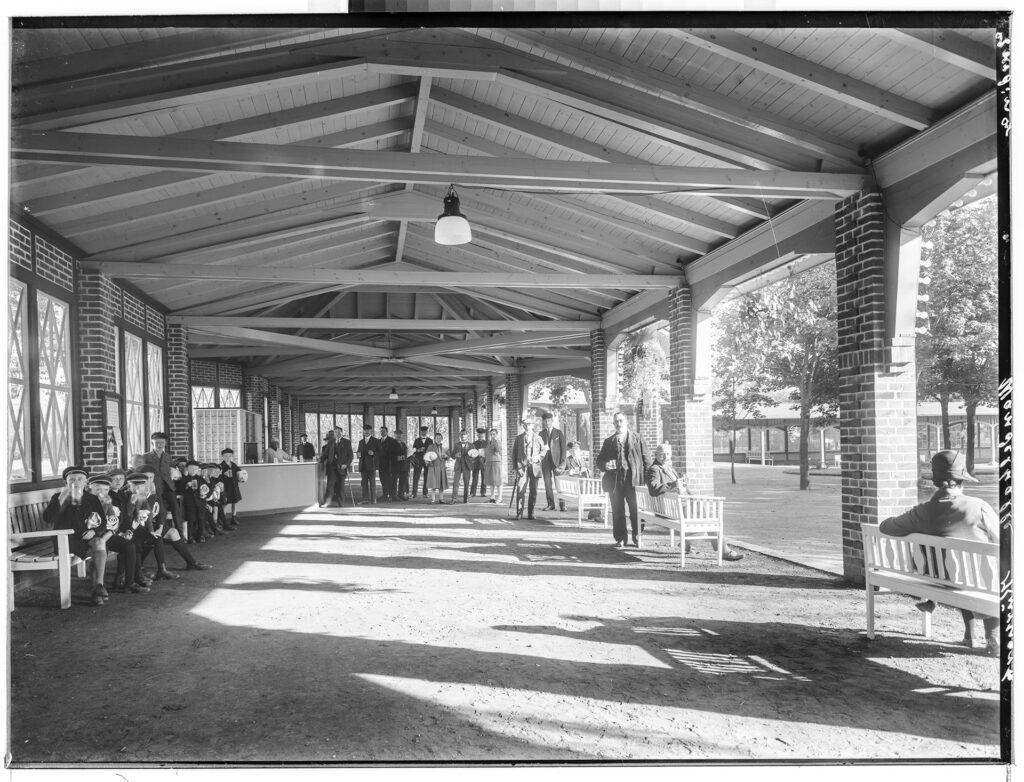

Der Lüneburger Kurpark diente ab 1907 der Naherholung. Mit Hilfe des Gradierwerkes (1910) konnten Atemwegserkrankungen behandelt werden. Das Kurhaus wurde auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Ideengeber des Parks war Salinen-Direktor Otto Sachse. Architekt Franz Krüger baute die Gebäude, während er gleichzeitig den zweiten Bauabschnitt der Heil- und Pflegeanstalt betreute.

Der Kurpark in Lüneburg eröffnet

im Jahr 1907.

Die Menschen sollen sich

im Kurpark erholen.

Es gibt ein Gradier-Werk im Kurpark

in Lüneburg.

Im Gradier-Werk entsteht salzige Luft.

Menschen atmen die salzige Luft ein.

Salzige Luft ist gut für die Gesundheit.

Zum Beispiel, wenn man Probleme mit der Lunge hat.

Es gibt ein Kurhaus im Kurpark in Lüneburg.

Im Kurhaus gibt es

Feste und Aufführungen.

Die Idee für den Kurpark hatte Otto Sachse.

Otto Sachse war Chef von der Saline

in Lüneburg.

In der Saline stellt man Salz her.

Die Häuser im Kurpark hat

Franz Krüger gebaut.

Er ist Architekt.

Er baut auch die Lüneburger Anstalt.

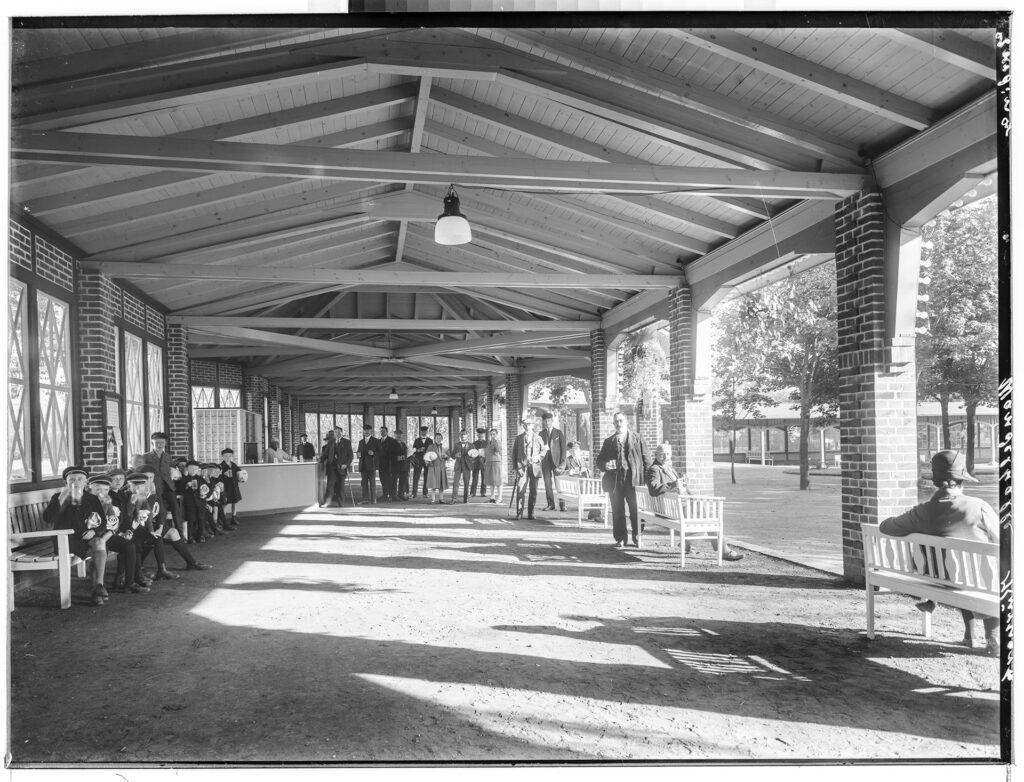

Wandelgang im Kurpark Lüneburg, um 1907.

StadtALg BS, Glas-40669.

Postkarte von A. Oberheide, handkoloriert, vom 29.10.1902.

ArEGL 223-1 | Privatsammlung Rüdiger Schulz.

Wie selbstverständlich und wenig bedenklich die Behandlung einer psychischen Erkrankung in einer Heil- und Pflegeanstalt war, zeigen Postkarten, die für Post von Erkrankten nach Hause oder an Freunde vertrieben wurden.

Das ist eine Postkarte von der Lüneburger Anstalt.

Sie ist aus dem Jahr 1922.

Kranke können solche Postkarten

an ihre Familien und Freunde schicken.

Die Postkarte zeigt:

Es ist normal in der Anstalt zu sein.

Die Menschen werden hier gesund.

Die Menschen schämen sich nicht dafür.

1899 war die Heil- und Pflegeanstalt um ein Drittel größer geplant worden als sie tatsächlich gebaut wurde. Jedes Gebäude sollte eine Aufgabe haben. Dieser Plan darf angefasst werden.

Das ist ein Plan.

vom besonderen Krankenhaus.

Der Plan ist aus dem Jahr 1899.

Das besondere Krankenhaus sieht

auf dem Plan anders aus als in echt.

Man hat das besondere Krankenhaus

sehr groß geplant.

Man hat es dann aber kleiner gebaut.

Auf dem Plan sieht man:

Jedes Haus vom besonderen Krankenhaus hat eine Aufgabe.

Zum Beispiel: ein Haus ist für unruhige Kranke, ein Haus ist für gefährliche Kranke.

Sie können den Plan gerne anfassen.

Pflegerinnen und Pfleger nahmen sich ab den 1930er-Jahren nicht mehr als Wärterinnen und Wärter wahr, sondern entwickelten ein Selbstverständnis als Fachpersonal für Gesundheitsfürsorge.

Viele Menschen arbeiten in der Anstalt.

Früher heißen diese Menschen Wärter.

Sie passen auf die Kranken auf.

Und sie passen auf,

dass die Kranken sich an Regeln halten.

Dann verändert sich die Arbeit in der Anstalt.

Die Wärter passen nicht nur auf.

Die Wärter kümmern sich um die Kranken.

Die Wärter wissen,

wie sie die Kranken gut pflegen können.

Die Wärter heißen jetzt Pfleger.

Das ist ein neuer Beruf.

Das sind 4 Broschen.

Man macht sie an der Kleidung fest.

Sie gehören früher Pflegern

in der Anstalt.

Die Broschen waren früher ein Teil

von der Arbeits-Kleidung von Pflegern.

Vier Broschen der Pflegerinnen der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg und des Niedersächsischen Landeskrankenhauses, Datum unbekannt.

ArEGL 5.

Sechs Schlüssel zu Stationen der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, 1901.

ArEGL 6.

Die Unterbringung von Erkrankten erfolgte nicht immer freiwillig. Nicht alle Erkrankten genossen Freizügigkeit. Die Pflegerinnen und Pfleger hatten auch die Aufgabe, Fluchten zu verhindern.

Viele Kranke wollen nicht

in der Anstalt sein.

Sie sind gegen ihren Willen da.

Aber sie brauchen eine Behandlung.

Einige Kranke versuchen wegzulaufen.

Darum sperrt man sie in den Zimmern ein.

Nur die Pfleger haben die Schlüssel

von den Zimmern.

Das sind 6 Schlüssel von Zimmern

in der Anstalt.

Sie sind aus dem Jahr 1901.

Das ist eine Wärter-Mütze.

Sie gehört früher Ludwig Cohrs.

Er ist Pfleger in der Anstalt.

Wärter-Mützen gehören früher

zur Arbeits-Kleidung von Pflegern.

Wärtermütze von Ludwig Cohrs, Datum unbekannt.

ArEGL 4.

Heinrich Köpke, vor 1939.

Privatbesitz Harm Köpke.

Heinrich Köpke (1904 – 1945) war von 1927 bis 1939 Pfleger in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. In dieser Zeit war er auch in den Außenstellen Oerrel (Kreis Gifhorn) und Trauen (bei Munster) eingesetzt, wo er Erkrankte in der »Arbeitstherapie« in der Forst- und Viehwirtschaft betreute.

Das ist ein Foto von Heinrich Köpke.

Er ist Pfleger in der Anstalt.

Er betreut Kranke

bei der Arbeits-Therapie.

Er macht das auf Bauernhöfen.

Sie gehören zur Anstalt.

Er arbeitet bis zum Jahr 1939 in der Anstalt.

Dann wird er Soldat und stirbt im Jahr 1945.

HEAL AND CHALLENGE

From 1840 onwards, there was growing criticism of the placement of patients in detention centres and penitentiaries. The idea that »madness« and »insanity« could be cured as diseases of the brain gradually gained acceptance. From the 1890s onwards, institutions were planned and founded in which the sick enjoyed freedom for the first time and were cured of their illnesses. The institutions were built in the pavilion style and were largely self-sufficient thanks to their own operations.

Resolution in the minutes of the 8th session of the Diet of 11 February 1896.

NLA Hannover Hann. 150 Nr. 260.

In 1896, the state parliament decided to establish a fourth institution in the province of Hanover. With 1,500 beds, it was to accommodate almost as many patients as the existing institutions in Göttingen (370), Hildesheim (775) and Osnabrück (482) put together. 300,000 Reichsmarks were made available for the purchase of the site of the future large facility.

City map showing the location of the institution in Lüneburg, date unknown, before 1900.

StadtALg K 10-C-18-1.

State architect Carl Wolff designed the »institution in Lüneburg« together with government architect Freytag and the future medical director Otto Snell. The institution was planned as the largest green space in the city at the time. It was built between 1898 and 1901. The second construction phase under the direction of architect Franz Krüger followed between 1902 and 1907. The plan illustrates the size of the Lüneburg sanatorium and nursing home. It fundamentally changed the urban space and the economic structure.

The planned layout and high-quality furnishings of the institution in Lüneburg reflected the thinking of the time. A spacious park was laid out, and land and a nursery were included. The employees and their families lived in neighbouring residential buildings (»Wardens‘ housing estate«). There were also company flats for employees in the institution buildings. This created a close-knit community with the inmates.

»Wardens‘ housing estate« of the Lüneburg sanatorium and nursing home with a villa for the head warden (left foreground), around 1906.

ArEGL 18.

OTTO SNELL (1859 – 1939)

Otto Snell was born in Hildesheim. His father Ludwig Snell was the director of the asylum there. Otto Snell also became a psychiatrist. In 1888, he went to Munich and treated the Bavarian king, among others. In 1892, he took over the second management of the provincial sanatorium and nursing home in Hildesheim. He then successfully applied to Lüneburg. There he put his progressive ideas into practice. He died on 7 July 1939 at the age of 80.

Anna and Otto Snell, around 1890.

ArEGL 18-4.

Otto Snell was an advocate of modern psychiatry and campaigned for the humane treatment and healing of patients.

Otto Snell, around 1920.

ArEGL 149.

Otto Snell managed the institution in Lüneburg until 1924.

Otto Snell: Fundamentals of the care of the insane for students and doctors. Berlin 1897.

ArEGL 176.

The handbook written by Otto Snell is an expression of his thinking on the care and treatment of mentally ill people and people with disabilities. He implemented much of it in the institution in Lüneburg.

»First and foremost, however, today’s care of the insane in cultivated countries is characterised by the endeavour to grant the sick the greatest possible degree of freedom. We endeavour to shake off everything that reminds us of the sad times when prison and insane asylum were the same thing. Through suitable occupation, pleasant diversion and careful care, we endeavour to give the sick the best possible chance of recovery and those who cannot be cured a dignified existence and, in many cases, a contented, not purposeless life.«

Excerpt from Otto Snell: Grundzüge der Irrenpflege für Studirende und Aerzte. Berlin 1897.

ArEGL 176.

Extract from the provisional house rules, 1.7.1901.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Nr. 8.

Otto Snell’s thinking also shaped the rules of everyday life in the institution. He attached great importance to ensuring that inmates enjoyed the greatest possible freedom and had a good life in the institution.

After 1900, the self-image of nursing staff changed. They went from being overseers, who had to guard and regulate the sick, to warders, who looked after the sick.

Keeper Ernst Bünger, 1923, provenance Hans-Peter Meier.

ArEGL 102.

The profession of carer was born. Their work was largely characterised by the idea that patients should receive the best possible care and support.

Group photo of the nurses at the institution in Lüneburg with Auguste Bünger, born Thiemann (centre back row).

ArEGL 101.

Telegram about the admission of the first patients from 10.7.1901.

ArEGL 206.

The population was sceptical about psychiatry. As a result, many patients and their families were reluctant to be admitted to the institution and many beds remained empty. To relieve the pressure on other institutions, Lüneburg admitted patients from Hildesheim on 11 July 1901. On their arrival, the Lüneburg institution began operations.

The accommodation for the patients was modern. The dormitories were designed for around twelve patients. There was hot running water, flush toilets and central heating. The houses had a scullery, a day room, a visiting room, isolation rooms, a veranda and their own gardens.

Journal by Carl Wolff: The provincial sanatorium and nursing home near Lüneburg. Special reprint from the Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1901 and 1902. columns 5 to 6.

ArEGL 97.

The institution in Lüneburg was an expression of the mindset of the modern meritocracy. The judgement that »those who don’t work are worth nothing« prevailed. From then on, a person’s worth was measured by their work. »Labour therapy« was intended to keep patients occupied and heal them. At the same time, »ability to work« became the hallmark of successful treatment. The introduction of »work therapy« was modelled on penitentiaries.

Photo of the »Field column« in front of the infirmary pavilion on the Wienebüttel estate, around 1930, provenance: carer Ludwig Cohrs.

ArEGL 125.

The institution in Lüneburg operated six agricultural estates as »outposts«. The patients lived there together with their carers in pavilions. The »work therapy« consisted of field and forestry work as well as livestock farming. Only those patients who did not require extensive medical care and were physically fit were admitted to the outposts. After the Second World War, the outposts were gradually closed until 1981.

For female patients, »labour therapy« in the peeling kitchen, in the laundry and in the households of senior employees was an option. They also helped with the harvest in the fields. The focus was on a useful leisure activity and a contribution to value creation. In reality, however, the work was often monotonous and tedious. If sick people refused »therapy«, this usually led to a derogatory judgement of the course of the illness.

Sick people in »work therapy« in the peeling kitchen, around 1950.

ArEGL 158-3.

Photograph of a sick person during »labour therapy« in the basket workshop, before 1945.

ArEGL 125.

Males who were ill were deployed in the »outposts« and in the »garden column«, in the maintenance of the fish ponds or in various craft workshops. From 1940 to 1945, there was a silkworm farm for parachute production. The labour was unpaid. From time to time, »labour therapy« was used as an escape route. The workshops enabled young people with disabilities to try out their skills.

Over 1,000 different perennials were grown and sold in the nursery of the institution. The »gardening team« helped with the cultivation and care of the splendid grounds. The garden was an expression of the appreciation of the patients. Sufferers still support the nursery today.

View from the water tower to the administration building house 29, before 1914.

ArEGL.

Photo album of the provincial institution in Lüneburg, 1906.

ArEGL 1.

The photo album of the institution in Lüneburg contains many photos. They show the interior and exterior of the buildings. There are also photos of patients and employees in »work therapy« and during leisure activities. The images illustrate the treatment of patients and people with disabilities around 1900, which was characterised by an appreciative approach.

With the brine baths (1820), the municipal hospital (1900) and the spa gardens (1907), Lüneburg developed sustainable structures for a healthy lifestyle. As the saltworks became less important, the health and recreation industry became the region’s mainstay. To this day, thousands of people are employed in the health and recreation industry.

Postcard of the Lüneburg Municipal Hospital, around 1900.

StadtALg, BS, Druck-8134.

The municipal hospital was opened in 1900. It replaced the previous facilities Am Wandrahm and Am Klostergang. From then on, only physically ill patients were treated in the hospital.

The Lüneburg spa gardens were used for local recreation from 1907. Respiratory diseases could be treated with the help of the graduation tower (1910). The Kurhaus was also used for cultural events. Otto Sachse, the director of the salt works, was the inspiration behind the park. Architect Franz Krüger constructed the buildings while at the same time supervising the second construction phase of the sanatorium and nursing home.

Walkway in the Lüneburg spa gardens, around 1907.

StadtALg BS, Glas-40669.

Postcard by A. Oberheide, hand-coloured, dated 29.10.1902.

ArEGL 223-1 | Private collection Rüdiger Schulz.

Postcards that were distributed for mail from patients to their homes or friends show how natural and unquestionable the treatment of a mental illness in a institution was.

From the 1930s onwards, carers no longer saw themselves as warders, but developed a self-image as healthcare professionals.

Four brooches of the nurses of the institution in Lüneburg and the Lower Saxony State Hospital, date unknown.

ArEGL 5.

Six keys to wards of the institution in Lüneburg, 1901.

ArEGL 6.

The accommodation of patients was not always voluntary. Not all patients enjoyed freedom of movement. The carers also had the task of preventing escapes.

Warder’s cap by Ludwig Cohrs, date unknown.

ArEGL 4.

Heinrich Köpke, before 1939.

Private ownership Harm Köpke.

Heinrich Köpke (1904 – 1945) was a carer at the institution in Lüneburg from 1927 to 1939. During this time, he was also employed at the Oerrel (Gifhorn district) and Trauen (near Munster) outposts, where he cared for patients in »work therapy« in forestry and livestock farming.

LECZYĆ I RZUCAĆ WYZWANIE

Począwszy od 1840 r. narastała krytyka umieszczania pacjentów w ośrodkach detencyjnych i zakładach karnych. Pomysł, że »szaleństwo« i »obłąkanie« można leczyć jako choroby mózgu, stopniowo zyskiwał akceptację. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku planowano i zakładano sanatoria i domy opieki, w których chorzy po raz pierwszy cieszyli się wolnością, a choroby były leczone. Instytucje te zostały zbudowane w stylu pawilonowym i były w dużej mierze samowystarczalne dzięki własnej działalności.

Uchwała w protokole 8. sesji Sejmu z dnia 11 lutego 1896 r.

NLA Hannover Hann. 150 Nr. 260.

W 1896 r. parlament krajowy podjął decyzję o utworzeniu czwartego zakładu w prowincji Hanower. Miała ona pomieścić 1500 łóżek, czyli prawie tyle samo pacjentów, co istniejące placówki w Getyndze (370), Hildesheim (775) i Osnabrück (482) razem wzięte. Na zakup terenu pod przyszłą dużą placówkę przeznaczono 300 000 marek Rzeszy.

Mapa miasta przedstawiająca lokalizację sanatorium i domu opieki w Lüneburgu, data nieznana, przed 1900 r.

StadtALg K 10-C-18-1.

Państwowy architekt Carl Wolff zaprojektował »Prowincjonalne sanatorium i dom opieki Lüneburg« wraz z architektem rządowym Freytagiem i przyszłym dyrektorem medycznym Otto Snellem. Instytucja została zaplanowana jako największa zielona przestrzeń w mieście w tamtym czasie. Został zbudowany w latach 1898-1901. Druga faza budowy pod kierownictwem architekta Franza Krügera miała miejsce w latach 1902-1907. Plan ilustruje wielkość sanatorium i domu opieki w Lüneburgu. Zasadniczo zmieniło to przestrzeń miejską i strukturę gospodarczą.

Zaplanowany układ i wysokiej jakości wyposażenie sanatorium i domu opieki w Lüneburgu odzwierciedlały ówczesny sposób myślenia. Założono rozległy park, a na jego terenie znajdował się ogród i przedszkole. Pracownicy i ich rodziny mieszkali w sąsiednich budynkach mieszkalnych (»Osiedle strażników«). W budynkach instytucji znajdowały się również mieszkania służbowe dla pracowników. Stworzyło to bliską społeczność z więźniami.

»Osiedle strażników« sanatorium i domu opieki w Lüneburgu z willą naczelnika (lewy pierwszy plan), około 1906 r.

ArEGL 18.

OTTO SNELL (1859 – 1939)

Otto Snell urodził się w Hildesheim. Jego ojciec, Ludwig Snell, prowadził tam przytułek. Otto Snell został również psychiatrą. W 1888 r. udał się do Monachium, gdzie leczył m.in. króla Bawarii. W 1892 r. przejął drugie kierownictwo prowincjonalnego sanatorium i domu opieki w Hildesheim. Następnie z powodzeniem ubiegał się o pracę w Lüneburgu. Tam wcielił w życie swoje postępowe idee. Zmarł 7 lipca 1939 r. w wieku 80 lat.

Anna i Otto Snell, około 1890 roku.

ArEGL 18-4.

Otto Snell był orędownikiem nowoczesnej psychiatrii i prowadził kampanię na rzecz humanitarnego traktowania i leczenia pacjentów.

Otto Snell, około 1920 r.

ArEGL 149.

Otto Snell prowadził sanatorium i dom opieki w Lüneburgu do 1924 roku.

Otto Snell: Podstawy opieki nad obłąkanymi dla studentów i lekarzy. Berlin 1897.

ArEGL 176.

Podręcznik napisany przez Otto Snella jest wyrazem jego przemyśleń na temat opieki i leczenia osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych. Znaczną jego część wdrożył w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu.

»Przede wszystkim jednak dzisiejsza opieka nad obłąkanymi w krajach rozwiniętych charakteryzuje się dążeniem do zapewnienia chorym jak największego stopnia wolności. Staramy się pozbyć wszystkiego, co przypomina nam smutne czasy, kiedy więzienia i przytułki były tym samym. Poprzez odpowiednie zajęcie, przyjemną rozrywkę i troskliwą opiekę staramy się zapewnić chorym najlepszą możliwą szansę na wyzdrowienie, a tym, których nie można wyleczyć, godną egzystencję, a w wielu przypadkach satysfakcjonujące, a nie bezcelowe życie«

Excerpt from Otto Snell: Grundzüge der Irrenpflege für Studirende und Aerzte. Berlin 1897.

ArEGL 176.

Fragment tymczasowego regulaminu domu, 1.7.1901.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg s. 8.

Myślenie Otto Snella ukształtowało również zasady i przepisy regulujące codzienne życie w instytucji. Przywiązywał dużą wagę do zapewnienia więźniom jak największej wolności i dobrego życia w zakładzie.

Po 1900 roku zmienił się wizerunek opiekunów. Z nadzorców, którzy musieli pilnować i regulować chorych, stali się strażnikami, którzy opiekowali się chorymi.

Opiekun Ernst Bünger, 1923, proweniencja Hans-Peter Meier.

ArEGL 102.

Narodził się zawód opiekuna. Ich praca w dużej mierze charakteryzowała się ideą, że pacjenci powinni otrzymywać najlepszą możliwą opiekę i wsparcie.

Zdjęcie grupowe pielęgniarek z sanatorium i domu opieki w Lüneburgu z Auguste Bünger, z domu Thiemann (w środku w tylnym rzędzie).

ArEGL 101.

Telegram o przyjęciu pierwszych pacjentów z 10 lipca 1901 r.

ArEGL 206.

Społeczeństwo było sceptycznie nastawione do psychiatrii. W rezultacie wielu pacjentów i ich rodziny niechętnie przyjmowano do placówki, a wiele łóżek pozostawało pustych. Aby odciążyć inne instytucje, 11 lipca 1901 r. Lüneburg przyjął pacjentów z Hildesheim. Po ich przybyciu zakład w Lüneburgu rozpoczął działalność.

Zakwaterowanie pacjentów było nowoczesne. Dormitoria były przeznaczone dla około dwunastu pacjentów. Były wyposażone w bieżącą ciepłą wodę, spłukiwane toalety i centralne ogrzewanie. Domy posiadały szalet, pokój dzienny, pokój odwiedzin, izolatki, werandę i własne ogrody.

Dziennik Carla Wolffa: Prowincjonalne sanatorium i dom opieki w pobliżu Lüneburga. Specjalny przedruk z Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1901 i 1902. kolumny 5 do 6.

ArEGL 97.

Sanatorium i dom opieki w Lüneburgu były wyrazem mentalności nowoczesnej merytokracji. Panowało przekonanie, że »ci, którzy nie pracują, są nic nie warci«. Od tego momentu wartość człowieka mierzona była jego pracą. »Terapia pracą« miała na celu zajęcie i wyleczenie chorych. Jednocześnie »zdolność do pracy« stała się znakiem rozpoznawczym skutecznego leczenia. Wprowadzenie »terapii pracą« było wzorowane na zakładach karnych.

Zdjęcie »Kolumny polowej« przed pawilonem szpitalnym w posiadłości Wienebüttel, około 1930 r., proweniencja: pielęgniarz Ludwig Cohrs.

ArEGL 125.

Sanatorium i dom opieki w Lüneburgu zarządzały sześcioma posiadłościami rolnymi jako »placówkami«. Pacjenci mieszkali tam wraz z opiekunami w pawilonach. »Terapia pracą« obejmowała prace polowe i leśne, a także hodowlę zwierząt. Do placówek przyjmowano tylko tych pacjentów, którzy nie wymagali intensywnej opieki medycznej i byli sprawni fizycznie. Po II wojnie światowej placówki były stopniowo zamykane aż do 1981 roku.

Pacjentki kwalifikowały się do »terapii pracą« w kuchni do obierania, w pralni i w gospodarstwach domowych starszych pracowników. Pomagały również w żniwach na polach. Skupiano się na pożytecznym spędzaniu wolnego czasu i przyczynianiu się do tworzenia wartości. W rzeczywistości jednak praca była często monotonna i żmudna. Jeśli chorzy odmawiali »terapii«, zwykle prowadziło to do dewaluacji oceny przebiegu choroby.

Chorzy na »terapii pracy« w kuchni z peelingiem, około 1950 roku.

ArEGL 158-3.

Zdjęcie chorego podczas »terapii pracy« w warsztacie koszykarskim, przed 1945 r.

ArEGL 125.

Chorych mężczyzn zatrudniano w »placówkach« i w »kolumnie ogrodowej«, przy utrzymaniu stawów rybnych lub w różnych warsztatach rzemieślniczych. W latach 1940-1945 istniała hodowla jedwabników do produkcji spadochronów. Praca była nieodpłatna. Od czasu do czasu »terapia pracą« była wykorzystywana jako droga ucieczki. Warsztaty umożliwiały niepełnosprawnej młodzieży wypróbowanie swoich umiejętności.

W szkółce sanatorium i domu opieki wyhodowano i sprzedano ponad 1000 różnych bylin. »Zespół ogrodników« pomagał w uprawie i pielęgnacji wspaniałych terenów. Ogród był wyrazem wdzięczności pacjentów. Chorzy do dziś wspierają szkółkę.

Widok z wieży ciśnień na budynek administracyjny nr 29, przed 1914 r.

ArEGL.

Album fotograficzny Prowincjonalne sanatorium i dom opieki Lüneburg, 1906.

ArEGL 1.

Album fotograficzny sanatorium i domu opieki w Lüneburgu zawiera wiele zdjęć. Pokazują one wnętrze i zewnętrzną stronę budynków. Są też zdjęcia pacjentów i pracowników podczas »terapii pracą« i w czasie wolnym. Zdjęcia ilustrują leczenie pacjentów i osób niepełnosprawnych około 1900 roku, które charakteryzowało się podejściem doceniającym.

Dzięki łaźniom solankowym (1820), szpitalowi miejskiemu (1900) i ogrodom uzdrowiskowym (1907), Lüneburg rozwinął zrównoważone struktury dla zdrowego stylu życia. W miarę jak warzelnia soli traciła na znaczeniu, przemysł zdrowotny i rekreacyjny stał się filarem regionu. Do dziś tysiące ludzi jest zatrudnionych w branży zdrowia i rekreacji.

Pocztówka szpitala miejskiego w Lüneburgu, około 1900 r.

StadtALg, BS, Druck-8134.

Szpital miejski został otwarty w 1900 roku. Zastąpił on wcześniejsze placówki Am Wandrahm i Am Klostergang. Od tego momentu w szpitalu leczono tylko pacjentów chorych fizycznie.

Ogrody uzdrowiskowe w Lüneburgu były wykorzystywane do lokalnej rekreacji od 1907 roku. Choroby układu oddechowego można było leczyć przy pomocy tężni (1910). Kurhaus był również wykorzystywany do organizacji wydarzeń kulturalnych. Pomysłodawcą parku był Otto Sachse, dyrektor warzelni soli. Architekt Franz Krüger zbudował budynki, jednocześnie nadzorując drugą fazę budowy sanatorium i domu opieki.

andelgang w ogrodach uzdrowiskowych w Lüneburgu, około 1907 roku.

StadtALg, BS, Druck-8134.

Pocztówka autorstwa A. Oberheide, ręcznie kolorowana, z datą 29.10.1902.

ArEGL 223-1 | Prywatna kolekcja Rüdiger Schulz.

Pocztówki, które były rozsyłane pocztą od pacjentów do ich domów lub przyjaciół, pokazują, jak naturalne i niekwestionowane było leczenie chorób psychicznych w sanatorium i domu opieki.

Począwszy od lat trzydziestych XX wieku opiekunowie przestali postrzegać siebie jako strażników, ale zaczęli postrzegać siebie jako pracowników służby zdrowia.

Cztery broszki pielęgniarek z Sanatorium i Domu Opieki w Lüneburgu oraz Państwowego Szpitala w Dolnej Saksonii, data nieznana.

ArEGL 5.

Sześć kluczy do oddziałów sanatorium i domu opieki w Lüneburgu, 1901 r.

ArEGL 6.

Zakwaterowanie pacjentów nie zawsze było dobrowolne. Nie wszyscy pacjenci mieli swobodę poruszania się. Opiekunowie mieli również za zadanie zapobiegać ucieczkom.

Czapka strażnika autorstwa Ludwiga Cohrsa, data nieznana.

ArEGL 4.

Heinrich Köpke, przed 1939 r.

Prywatna własność Harm Köpke.

Heinrich Köpke (1904 – 1945) był opiekunem w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu w latach 1927-1939. W tym czasie był również zatrudniony w placówkach Oerrel (powiat Gifhorn) i Trauen (niedaleko Munster), gdzie opiekował się pacjentami w ramach „terapii pracą“ w leśnictwie i hodowli zwierząt.