NFC zu H-K-03

FAMILIE UND »KINDERFACHABTEILUNG«

Der Alltag mit einem Kind oder Jugendlichen mit Beeinträchtigung war geprägt von der besonderen Situation. Die Geschwister übernahmen als »pflegende Kinder« Aufgaben, die nicht kindgemäß waren. Die Familien erhielten von außen kaum Unterstützung, es gab keine Hilfen. Sie erlebten Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und Gewalt. Während des Krieges verschärfte sich die Lage. Die Väter waren oft an der Front und die Mütter oft auf sich gestellt.

FAMILIE UND »KINDER-FACHABTEILUNG«

Einige Kinder und Jugendliche haben

eine Behinderung.

Das ist oft schwer für die Familien

von den Kindern und Jugendlichen.

Die Familie hat viel Verantwortung.

Denn sie kümmert sich

um die Kinder und Jugendlichen.

Auch die Geschwister von den Kindern und Jugendlichen müssen viel helfen.

Das ist schwierig für die Geschwister.

Denn sie sind selbst noch Kinder.

Für die Familien gibt es wenig Hilfe.

Man behandelt die Familien oft ungerecht.

Oder man schließt die Familien aus.

Im Zweiten Weltkrieg ist das besonders schwierig für die Familien.

Viele Väter sind Soldaten.

Sie sind nicht zu Hause.

Die Mutter ist allein mit den Kindern zu Hause.

Die Mutter muss alles alleine schaffen.

Ingeborg Wahle im Kinderwagen, etwa 1940.

Privatbesitz Renate Beier.

Ingeborg Wahle stammte aus Göttingen. Sie war das zweite Kind von Elfriede, geborene Fendt, und Willi Wahle. Zwei Jahre nach ihr wurde ihre Schwester Renate geboren. Ingeborg hatte einen schweren Start ins Leben, ihre Entwicklung blieb verzögert. Sie kam nach Lüneburg. Nachdem ihr Vater sie ein letztes Mal besuchte, weil er einen Kriegseinsatz hatte, wurde sie am nächsten Tag ermordet.

Ingeborg Wahle kommt aus Göttingen.

Ihre Eltern sind Elfriede und Willi Wahle.

Ingeborg hat eine jüngere Schwester.

Die Geburt von Ingeborg ist sehr schwierig.

Und danach entwickelt sich Ingeborg

nur langsam.

Sie hat eine Behinderung.

Darum kommt sie in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.

Ihr Vater besucht sie dort.

Dann muss er als Soldat in den Krieg.

Am nächsten Tag wird Ingeborg ermordet.

Das ist ein Foto von Ingeborg Wahle.

Das Foto ist etwa aus dem Jahr 1940.

»Plötzlich standen die vor der Tür und haben Ingeborg mitgenommen, die haben sie einfach geschnappt und meine Mutter hat nur geschrien.«

Interview mit Renate Beier, 12.10.2018.

ArEGL.

Ingeborgs Schwester Renate erzählt später,

was mit Ingeborg passiert ist:

Ingeborg wird plötzlich abgeholt.

Unsere Mutter schreit.

HEINZ SCHÄFER (1937 – 1942)

Rolf mit seinem Bruder Heinz Schäfer auf dem Arm. Der Bruder Friedrich ist nicht auf dem Bild, denn er macht das Foto, etwa Sommer 1941.

Privatbesitz Rolf Schäfer.

Friedrich, Rolf und Heinz Schäfer teilten sich im Elternhaus in Bovenden bei Göttingen ein Kinderzimmer. Am Nachmittag trugen seine älteren Geschwister Heinz überall mit hin oder fuhren ihn in einem Wägelchen. »Er war immer dabei«, berichten die Brüder und die Cousine. Es gab einen Garten, in dem sich die Kinder oft aufhielten. Dort war auch ein Gartenhäuschen, in dem sie manchmal Kuchen aßen. Heinz wurde in dem Garten in einem Wägelchen hin und her geschoben, damit er an die frische Luft kam.

HEINZ SCHÄFER

Heinz Schäfer kommt aus Bovenden

bei Göttingen.

Er hat 2 Geschwister: Friedrich und Rolf.

Sie teilen sich ein Zimmer.

Heinz kann nicht gut laufen.

Aber die Brüder nehmen Heinz überall mit hin.

Sie tragen ihn und ziehen ihn in einem Wagen.

Verwandte erzählen:

Heinz ist immer mit dabei.

Die Familie hat einen Garten.

Die 3 Brüder sind oft im Garten.

Dort gibt es ein Garten-Haus.

Die Brüder essen Kuchen im Garten-Haus.

Heinz ist auch immer mit im Garten.

So bekommt er frische Luft.

Das ist ein Foto

von Heinz Schäfer aus dem Sommer 1941.

Seine Bruder Rolf hat ihn auf dem Arm.

Der Bruder Friedrich ist nicht auf dem Foto.

Friedrich hat das Foto gemacht.

Familie Schäfer im Sommer 1941, Heinz Schäfer sitzt im Wagen.

Privatbesitz Familie Schäfer.

Heinz konnte wohl alles verstehen und war auch in einem gewissen Maß selbstständig. Dennoch musste sich der Vater am 15. August 1941, einen Tag vor Heinz‘ viertem Geburtstag, im Gesundheitsamt Göttingen melden. Der Vater berichtete der Familie, im Heim werde Heinz geheilt werden. Die Familie verband mit dem Aufenthalt in der »Kinderfachabteilung« die Hoffnung, dass er Laufen lerne und gesund werde. Er wurde am 3. November 1941 aufgenommen.

Heinz versteht alles.

Aber er kann nicht gut laufen.

Darum muss der Vater mit ihm zum Gesundheits-Amt.

Da ist Heinz fast 4 Jahre alt.

Der Arzt sagt:

Heinz muss in die Kinder-Fachabteilung

nach Lüneburg.

Dort bekommt Heinz Hilfe.

Er soll wieder gesund werden.

Der Vater bringt Heinz

in die Kinder-Fach-Abteilung nach Lüneburg.

Das ist im November 1941.

Auf dem Foto ist Familie Schäfer

im Sommer 1941.

Heinz sitzt im Wagen.

Helga Volkmer mit ihrem Bruder Helmut und der Kindergärtnerin Ilse, etwa 1935.

Privatbesitz Marlene Volkmer.

Helga Volkmers Eltern mussten in der Landwirtschaft schwer arbeiten, um neben der Bewirtschaftung des eigenen Hofes auch die Pacht abzuarbeiten. Ihre Mutter war darauf angewiesen, dass die Geschwister, Nachbarskinder und hin und wieder eine Kindergärtnerin Helga beaufsichtigten. Sie wurde in einem Wagen auf den Hof geschoben und schaute den anderen Kindern beim Spielen zu. Manchmal saß sie auch auf einem Hocker.

Helgas Volkmer braucht Betreuung.

Aber ihre Eltern arbeiten viel.

Sie haben einen Bauernhof.

Darum passen die Geschwister auf Helga auf.

Auch die Nachbarn und

eine Kindergärtnerin helfen.

Helga sitzt oft in einem Wagen auf dem Hof.

Sie schaut anderen Kindern beim Spielen zu.

Manchmal sitzt Helga auch auf einem Hocker.

Das ist ein Foto von Helga Volkmer

aus dem Jahr 1935.

Eine Kinderfrau hält Helga auf dem Arm.

Rechts daneben ist Helgas Bruder Helmut.

Die Eltern blieben oft im Unklaren, nur wenige hatten eine Ahnung vom Geschehen in einer »Kinderfachabteilung«. Nur im Ausnahmefall nahmen sie den Tod billigend in Kauf. Die meisten standen der Aufnahme in einer »Kinderfachabteilung« tatsächlich eher skeptisch bis ablehnend gegenüber, erwarteten von der Zwangsbehandlung aber, dass sie zumindest zu einer Besserung führen würde.

Viele Eltern wissen nicht:

Was passiert mit meinem Kind

in der Kinder-Fachabteilung

Aber einige Eltern ahnen etwas.

Nur wenige Eltern sind einverstanden,

dass ihr Kind ermordet wird.

Die meisten Eltern vertrauen

der Kinder-Fachabteilung nicht.

Aber sie müssen ihre Kinder trotzdem

in die Kinder-Fachabteilung bringen.

Es ist egal,

ob die Eltern das wollen oder nicht.

Die Eltern hoffen:

Die Behandlung in der Kinder-Fachabteilung ist gut für das Kind.

Es geht dem Kind bald besser.

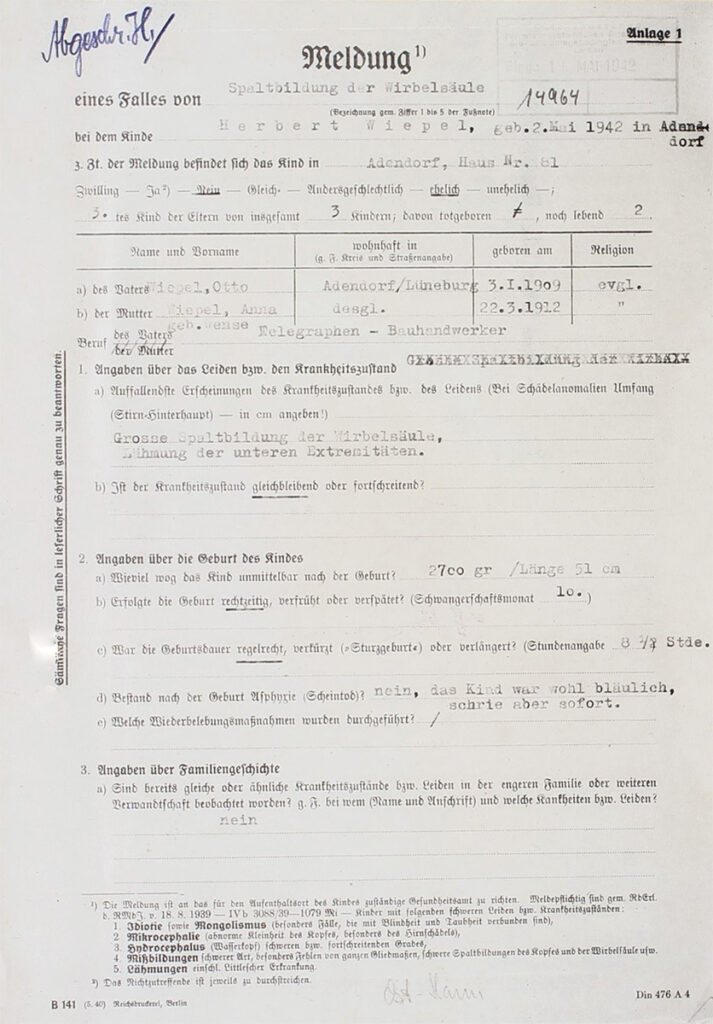

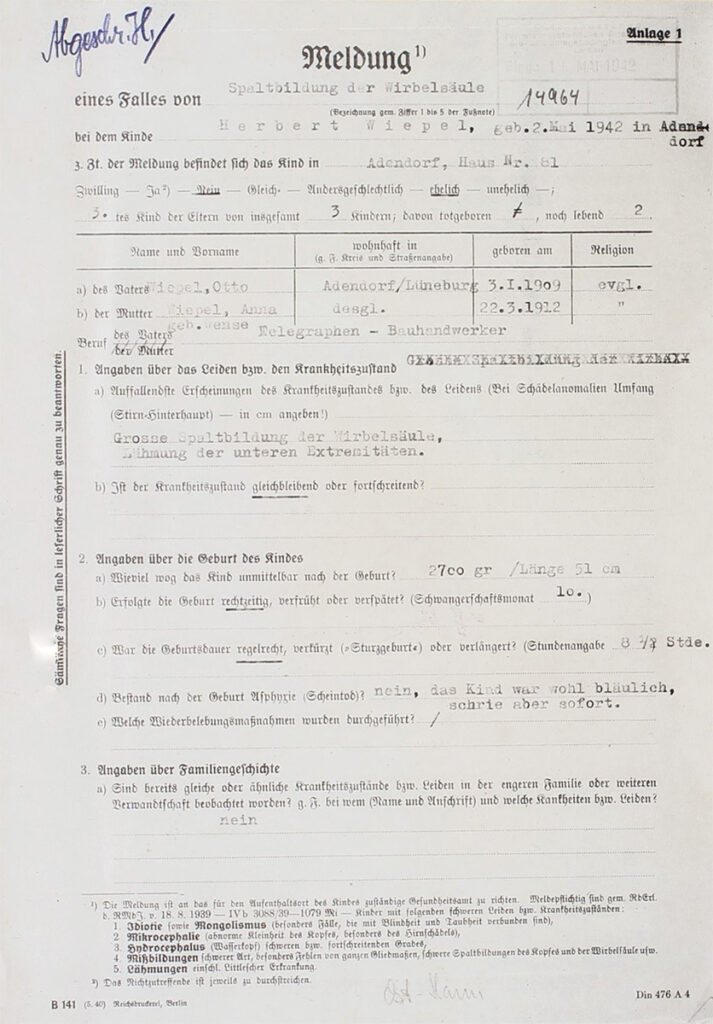

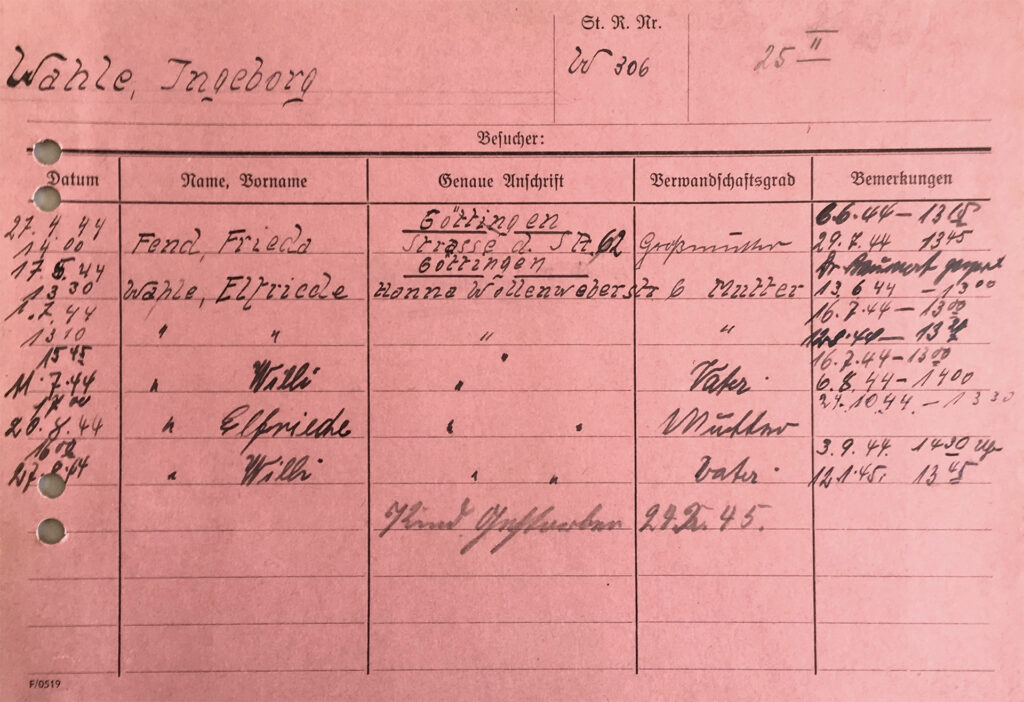

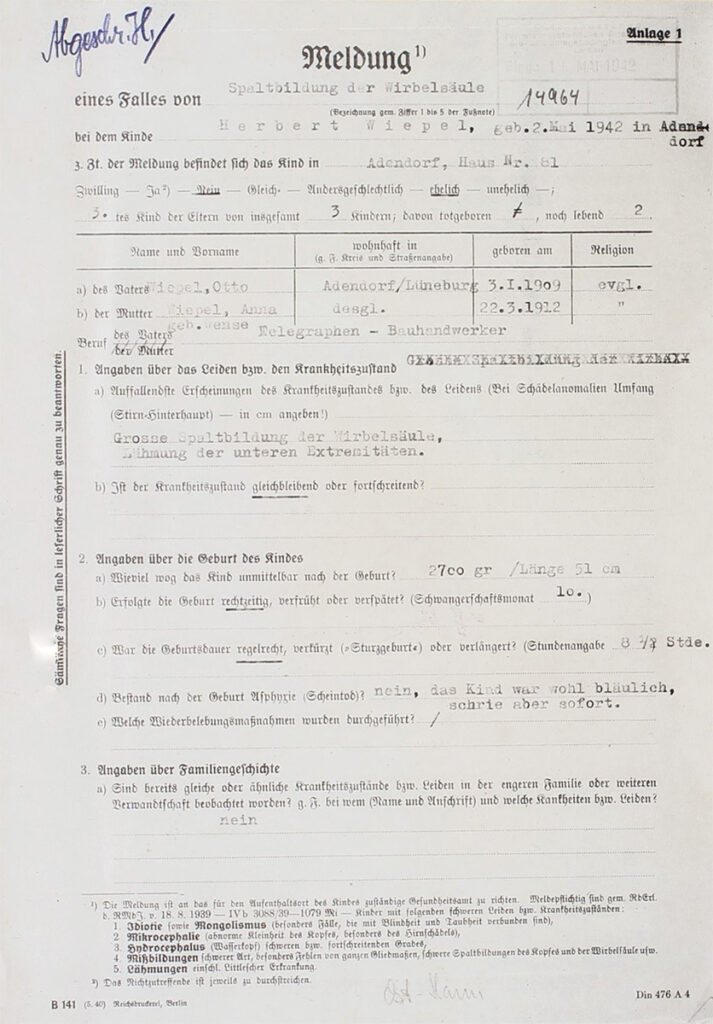

Meldung von Herbert Wiepel, 4.5.1942.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 428.

Eine Ausnahme bilden die Eltern von Herbert Wiepel. Sie gehören zu den wenigen, die dem Arzt Willi Baumert andeuteten, dass sie mit einer »Erlösung« ihres Sohnes in der Lüneburger »Kinderfachabteilung« einverstanden seien. Herbert wurde wenige Tage nach seiner Geburt von der Hebamme gemeldet. Fünf Monate später ordnete der »Reichsausschuss« die Einweisung an. Am 7. Oktober 1942 wurde Herbert in die »Kinderfachabteilung« aufgenommen. Zehn Tage später wurde er ermordet.

Herbert Wiepel ist 11 Tage alt.

Er hat eine Behinderung.

Darum meldet ihn die Hebamme

beim Reichsausschuss.

Er kommt in die Kinder-Fachabteilung

nach Lüneburg.

Da ist Herbert 5 Monate alt.

10 Tage später ist Herbert tot.

Er wird ermordet.

Herberts Eltern sind eine Ausnahme.

Sie sagen dem Arzt Willi Baumert:

Wir sind mit dem Mord an Herbert einverstanden.

Sie denken:

Es ist besser für Herbert, wenn er tot ist.

Herberts Tod ist eine Erlösung.

Willi Baumert hat es dann leicht.

Er tötet mit der Zustimmung von den Eltern.

»Wird heute von den Eltern zur Aufnahme in die Anstalt gebracht. Die Eltern hatten die beiden älteren gesunden Kinder mitgebracht. Haus 25 II. Vater meinte, wenn dem Kind doch nicht zu helfen sei, wäre es doch am besten, wenn es nicht lange leben würde.«

Eintrag in der Krankengeschichte von Herbert Wiepel.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 428.

In Herberts Kranken-Akte steht:

Herbert kommt in die Anstalt nach Lüneburg.

Die Eltern und die Geschwister bringen Herbert

in die Anstalt.

Herbert kommt in Haus 25 II.

Sein Vater sagt:

Vielleicht geht es Herbert hier nicht besser.

Dann ist es gut, wenn er nicht lange lebt.

Ab 1944 weigerten sich viele Eltern, ihre Kinder an die »Kinderfachabteilungen« abzugeben. Daraufhin wurden §§ 14, 15, 40 und 55 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 weit ausgelegt und Kinder auch gegen den Willen ihrer Eltern in die Heil- und Pflegeanstalten zwangseingewiesen. Gegen die Anordnung konnte binnen zwei Wochen beim Regierungspräsidenten Hannover Beschwerde eingelegt werden. Diese war jedoch unwirksam, denn es galt:

Ab dem Jahr 1944 wollen viele Eltern ihr Kind nicht mehr in eine Kinder-Fachabteilung geben.

Aber im Gesetz steht:

Menschen dürfen gegen ihren Willen

in eine Anstalt kommen.

Darum bringt man die Kinder in eine Anstalt,

auch wenn die Eltern das nicht wollen.

In dem Gesetz steht auch:

Die Eltern können sich beschweren.

Dafür haben sie 2 Wochen Zeit.

Aber das ändert nichts.

Das Kind bleibt in der Kinder-Fachabteilung.

»Die Durchführung meiner Anordnung wird durch die Beschwerde nicht aufgehoben, da die sofortige Ausführung aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses verlangt werden muss.«

Polizeiliche Verfügung an Fritz Wehde vom 26.8.1944.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 418.

Das ist aus einem Brief vom Amt

aus dem Jahr 1944.

In dem Brief steht:

Ein Kind mit Behinderung muss

in die Kinder-Fachabteilung.

Das ist gut für die Gesellschaft.

Eine Beschwerde von den Eltern bringt nichts.

Denn für die Nazis ist es egal, was die Familie will.

Fritz Wehde im Kinderwagen mit seiner Tante Wilma, etwa 1940.

Fritz mit seiner Großmutter und dem Teddy, etwa 1941.

Privatbesitz Uta Wehde.

Die Wehdes waren Arbeiter und Sozialdemokraten. Sie waren auch nach der Machtergreifung gegen die Nationalsozialisten. Fritz Wehde lebte bis August 1944 bei seiner Familie. Er wurde liebevoll umsorgt. Es gibt Fotos, die ihn mit seiner Großmutter und seiner Tante Wilma zeigen. Seine Cousine Helga schenkte ihm ihren Teddy. Weil sich seine Eltern weigerten, ihn einzuweisen, wurde er mit polizeilicher Verfügung zwangseingewiesen.

Familie Wehde ist gegen die Nazis.

Fritz Wehde lebt bis August 1944

bei seiner Familie.

Die Familie liebt Fritz und

kümmert sich um ihn.

Fritz soll in die Kinder-Fachabteilung.

Denn er hat eine Behinderung.

Die Familie will das nicht.

Man bringt Fritz trotzdem

in die Kinder-Fachabteilung.

Die Polizei hilft dabei.

Auf dem Foto ist Fritz mit seiner Tante Wilma.

Fritz lieg im Kinder-Wagen.

Das Foto ist aus dem Jahr 1940.

Auf dem anderen Foto ist Fritz mit seiner Oma

und seinem Kuscheltier.

Das Foto ist aus dem Jahr 1941.

Bis 1944 waren Besuche möglich. Angehörige erinnern sich, dass es in der Abteilung sehr laut war. Im Sommer gab es eine Decke, um bei schönem Wetter auf einer Wiese sitzen zu können. Im Winter waren die Räume unbeheizt. Die Familien beschwerten sich auch darüber, dass die Kinder in kurzer Zeit abmagerten und kränklich wurden. Einzelne Eltern versuchten, ihre Kinder in einer anderen Einrichtung unterzubringen, oft ohne Erfolg. Kinder, die Besuch bekamen, wurden seltener ermordet.

Besuche in der Kinder-Fachabteilung sind

bis zum Jahr 1944 erlaubt.

Familien dürfen kommen.

In der Kinder-Fachabteilung ist viel los.

Es ist oft laut.

Im Sommer gibt es eine Decke,

damit man draußen auf der Wiese sitzen kann

Im Winter wird nicht geheizt.

Eltern beschweren sich:

Es ist kalt in den Räumen.

Die Kinder werden krank.

Und sie bekommen zu wenig Essen.

Einige Eltern wollen ihr Kind abholen und woanders hinbringen.

Aber das klappt nicht oft.

Kinder mit Besuch werden nicht so oft ermordet.

Die Ärzte haben Angst,

dass die Eltern den Mord bemerken.

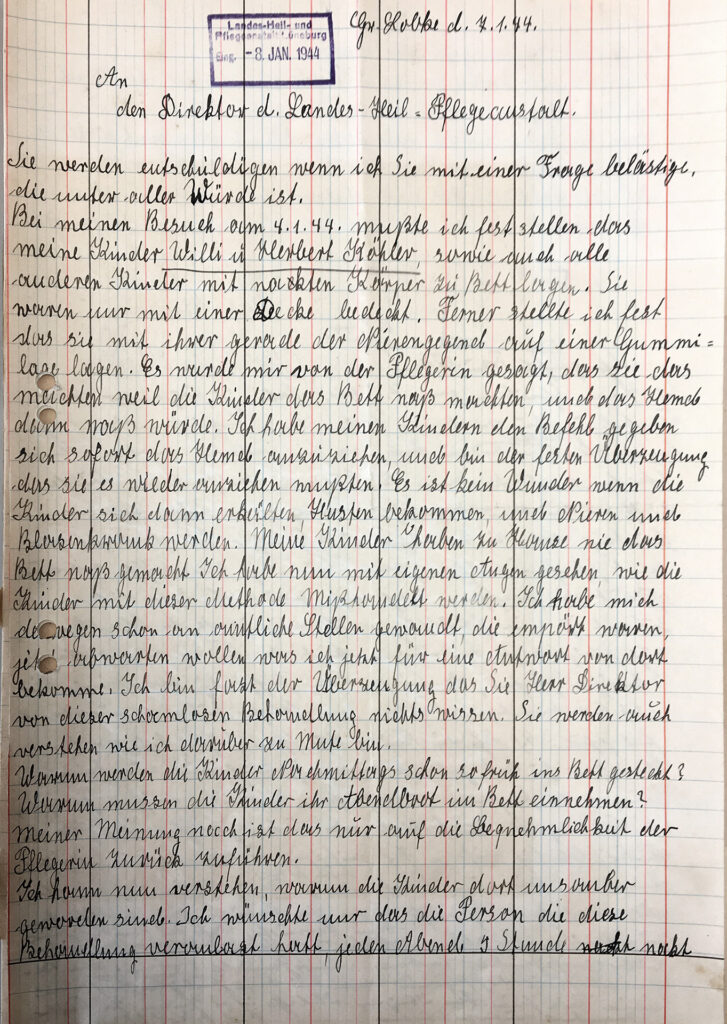

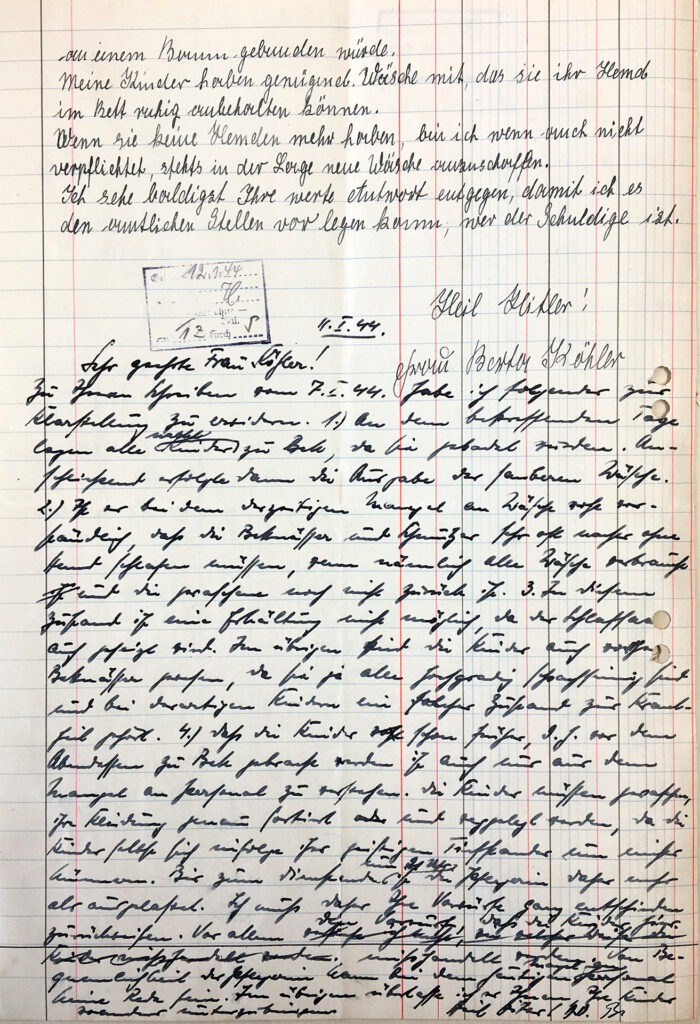

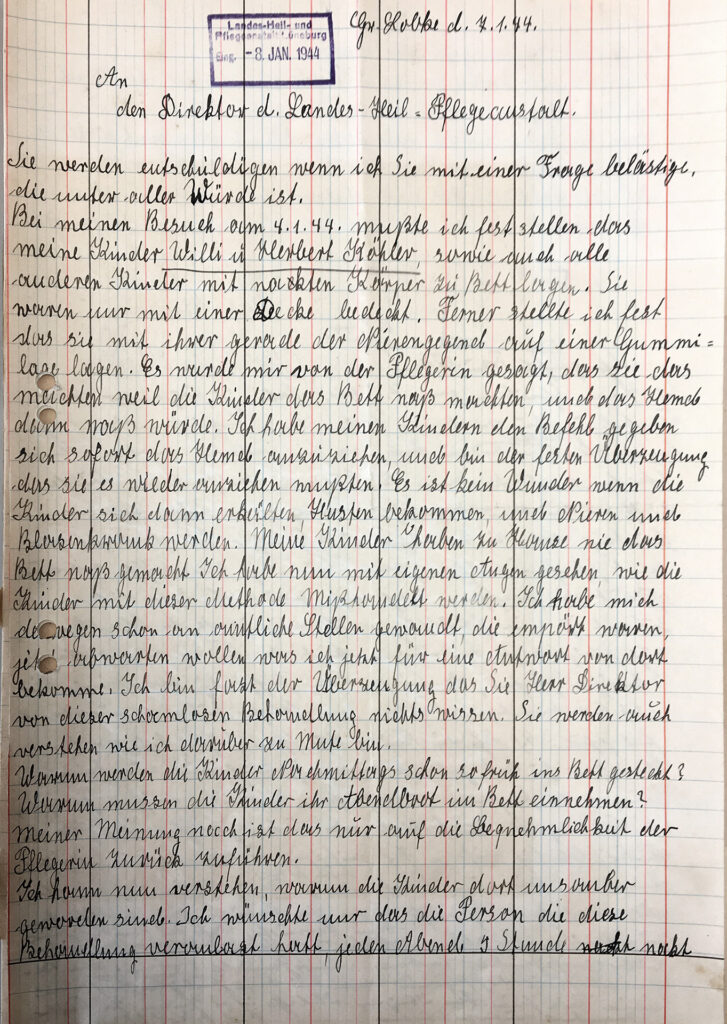

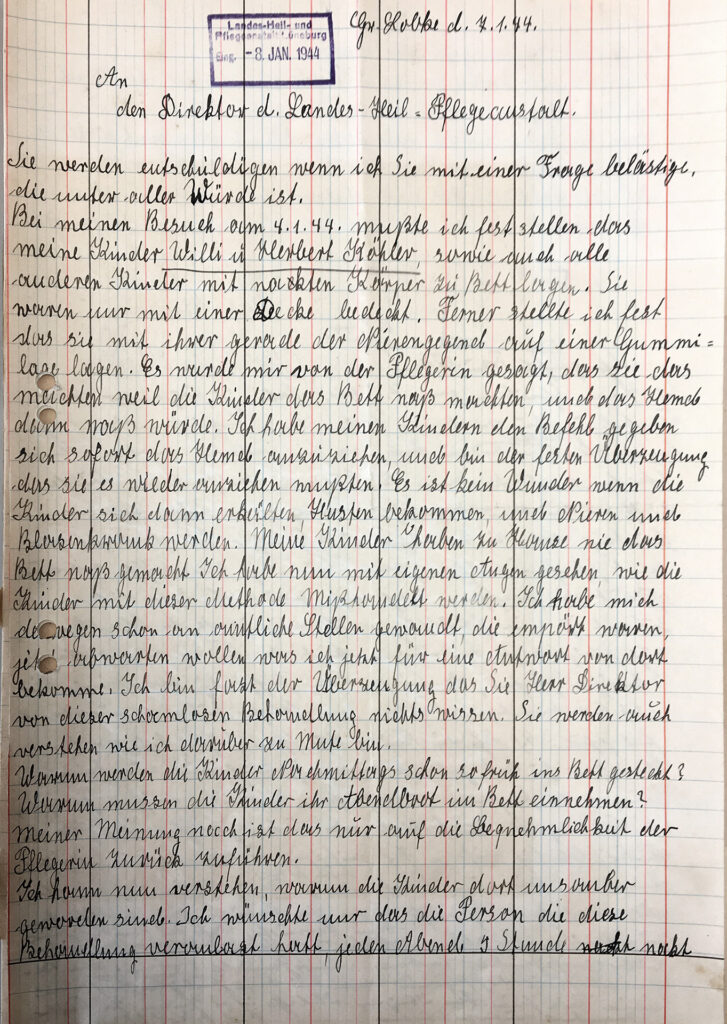

Im Januar 1944 besuchte Berta Köhler ihre 15-jährigen Söhne Herbert und Willi. Sie fand sie nackt im Bett bei eisiger Raumtemperatur. Die Kinder mussten ab nachmittags im Bett bleiben und aßen dort auch ihr Abendessen. Als Kinderpflegerin erkannte sie, dass etwas nicht stimmte. Sie schrieb Beschwerdebriefe und drohte, den Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti einzuschalten. Danach erhielt sie keine Reiseerlaubnis mehr und durfte ihre Söhne nicht mehr besuchen.

Herbert und Willi Köhler sind Zwillinge.

Sie sind 15 Jahre alt.

Sie sind in der Kinder-Fachabteilung.

Ihre Mutter ist Berta Köhler.

Bertha besucht ihre Söhne im Januar 1944.

Berta sieht:

Das Zimmer ist sehr kalt.

Die Kinder sind nackt.

Die Kinder müssen im Bett liegen.

Die Kinder essen im Bett.

Berta Köhler ist selbst Pflegerin.

Sie weiß:

Das ist falsch.

Berta beschwert sich.

Sie schreibt Briefe.

Sie will dem Chef von der Anstalt Bescheid sagen.

Darum darf Berta Köhler ihre Söhne

nicht mehr besuchen.

Brief an die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, 7.1.1944. (Vorder- und Rückseite) mit Rückantwort, 11.1.1944.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 290.

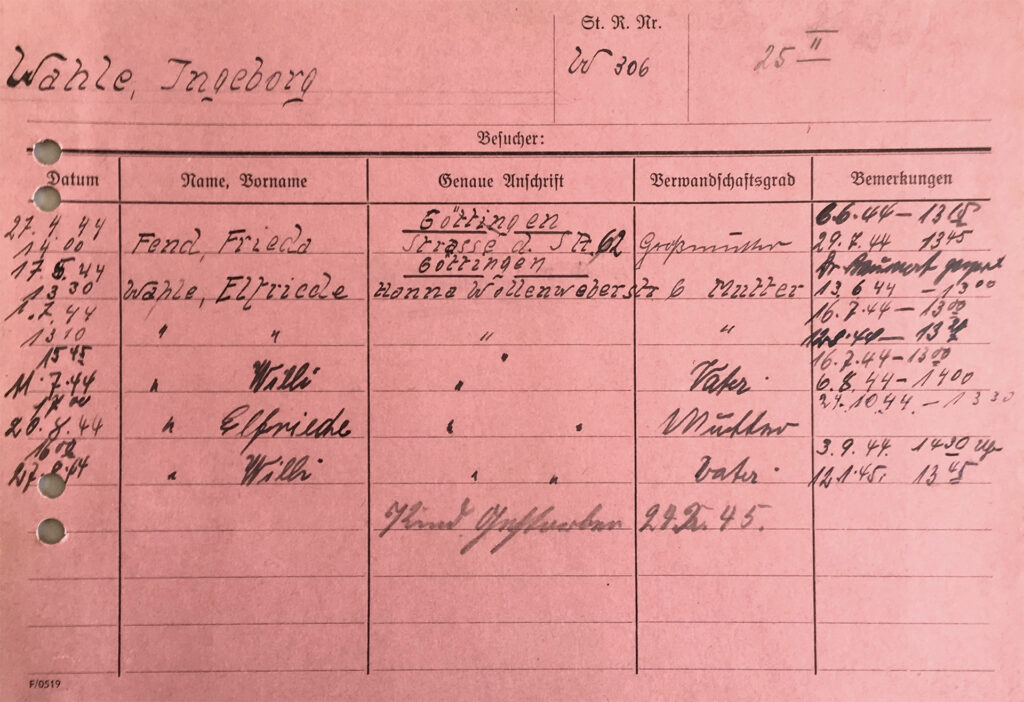

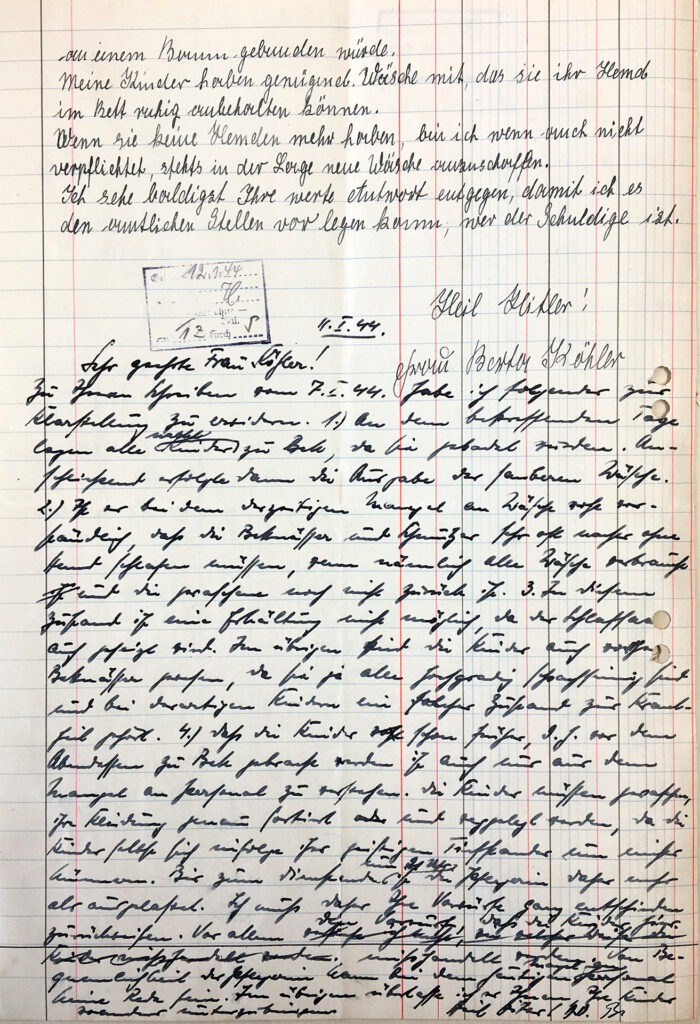

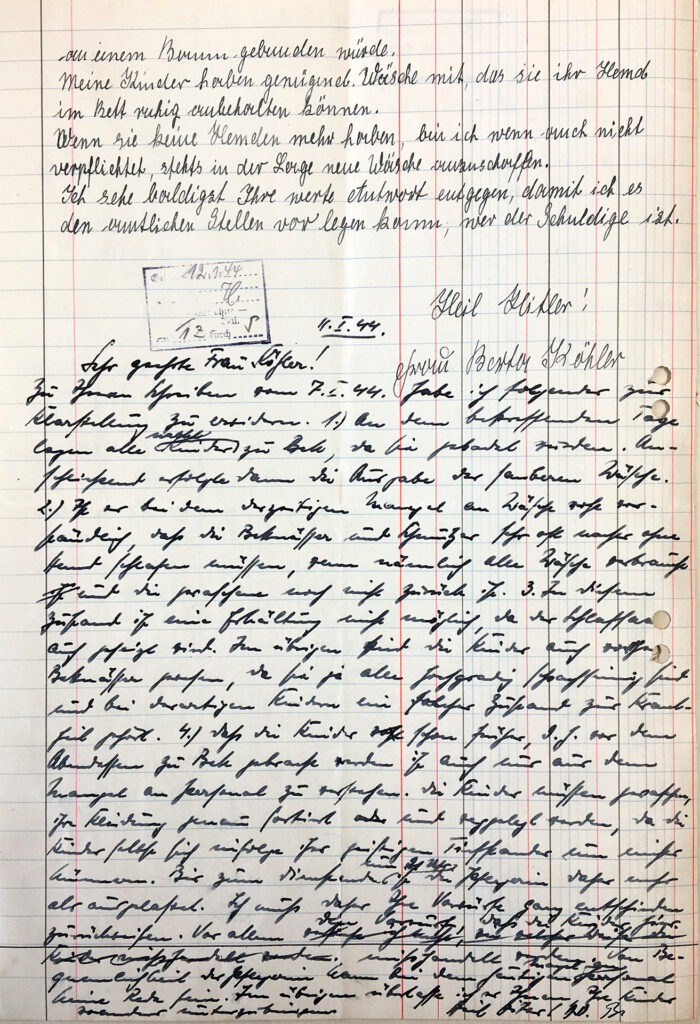

Unvollständige Besucherkarte von Ingeborg Wahle.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 443.

Im Vergleich zu anderen Kindern wurde Ingeborg Wahle häufig besucht. Als Willi Wahle in einer Lüneburger Kaserne stationiert war, nutzte er jede Gelegenheit, seine Tochter zu sehen. Auch Ingeborgs Mutter konnte oft nach Lüneburg kommen, weil der Großvater als Schaffner Freikarten bekam. Viele dieser Besuche wurden mit Bleistift in die Krankengeschichte eingetragen. Als Willi zum Fronteinsatz musste und auch die Freifahrten kriegsbedingt nicht mehr genehmigt wurden, wurde Ingeborg im Februar 1945 ermordet.

Ingeborg Wahle ist in der Kinder-Fachabteilung.

Ingeborg bekommt oft Besuch

von ihrer Familie.

Willi Wahle ist Ingeborgs Vater.

Er ist Soldat in Lüneburg.

Er besucht Ingeborg sehr oft.

Ihre Mutter kommt mit dem Zug.

Ingeborgs Opa ist Zug-Schaffner.

Er bekommt freie Fahrkarten.

Darum kann die Familie oft zu Ingeborg fahren.

Alle Besuche bei Ingeborg stehen

• in ihrer Kranken-Akte.

• auf der Besucher-Karte.

• in ihrer Kranken-Geschichte.

Hier ist nur die Karte zu sehen.

Dann muss der Vater in den Krieg.

Und die Familie darf nicht mehr Zug fahren

wegen dem Krieg.

Ingeborg bekommt keinen Besuch mehr.

Sie wird im Februar 1945 ermordet.

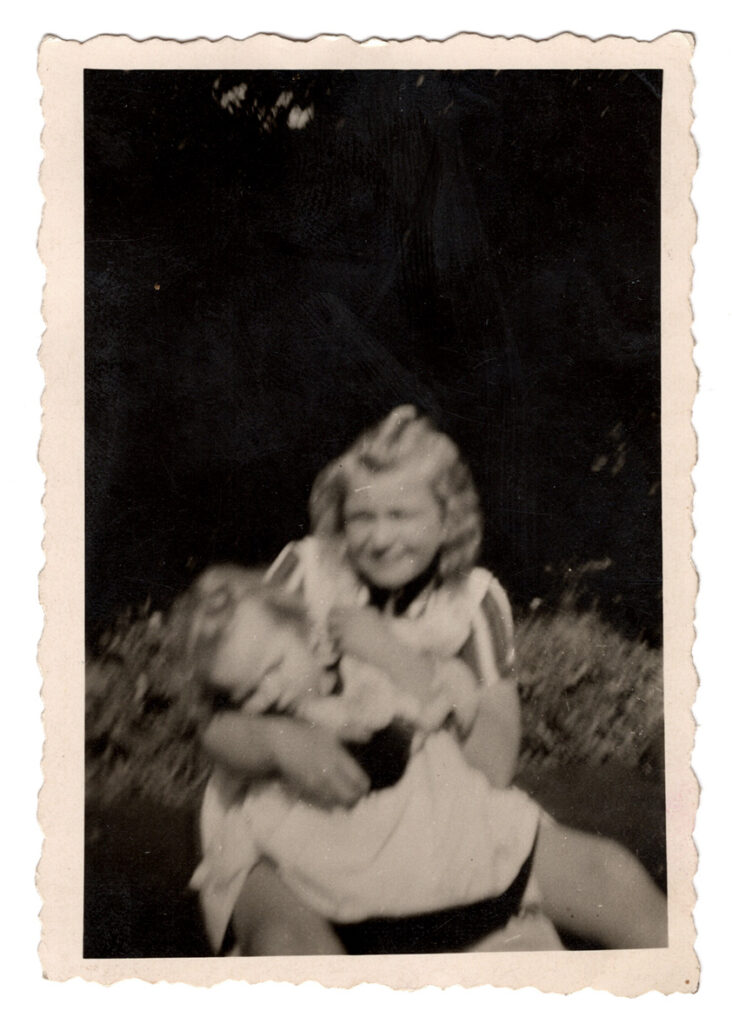

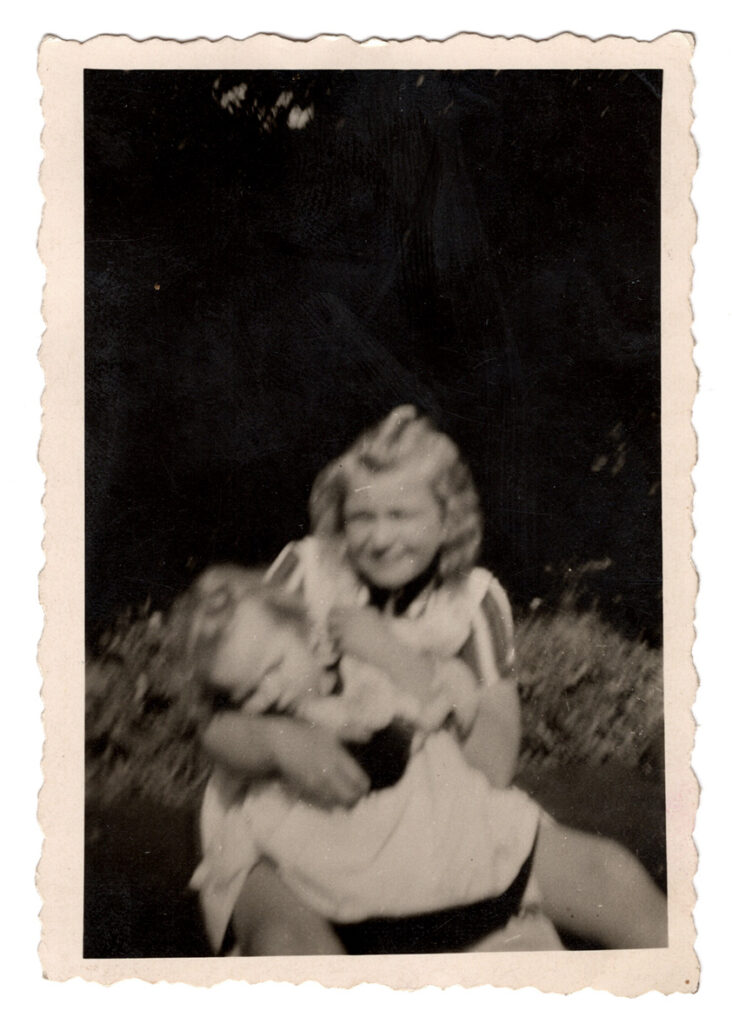

Inge Roxin stammte aus Lüneburg. Deshalb konnte sie mehrmals pro Woche von ihrer älteren Schwester Ruth besucht werden. Bei einem dieser Besuche entstand dieses Foto. Es muss von einer Pflegekraft aufgenommen und später ein Abzug zur Erinnerung mitgegeben worden sein.

Das ist ein Foto von Inge Roxin

und ihrer großen Schwester Ruth.

Inge Roxin ist in der Kinder-Fachabteilung.

Inges Familie lebt in Lüneburg.

Darum bekommt Inge viel Besuch.

Ruth kommt oft in der Woche.

Dieses Foto ist von einem Besuch.

Eine Pflegerin macht das Foto.

Die Pflegerin gibt der Familie das Foto.

Ruth mit ihrer Schwester Inge Roxin, »Kinderfachabteilung« Lüneburg, 1943.

Privatbesitz Sigrid Roxin | Käthe Wandel.

Familien, die nicht zu Besuch kommen konnten, sorgten sich nicht weniger. Sie schrieben ihren Kindern und Jugendlichen, auch wenn diese nicht lesen konnten. Die Krankenakten sind gefüllt mit Briefen und Postkarten der Eltern und Großeltern an ihre Kinder. Auch Pakete mit Lebensmitteln und Kleidung wurden geschickt.

Einige Familien können ihre Kinder

nicht besuchen.

Die Familien machen sich Sorgen.

Sie schreiben Briefe.

Sie schicken Pakete mit Essen und

Kleidung für die Kinder.

In vielen Kranken-Akten sind Briefe

und Postkarten von den Familien.

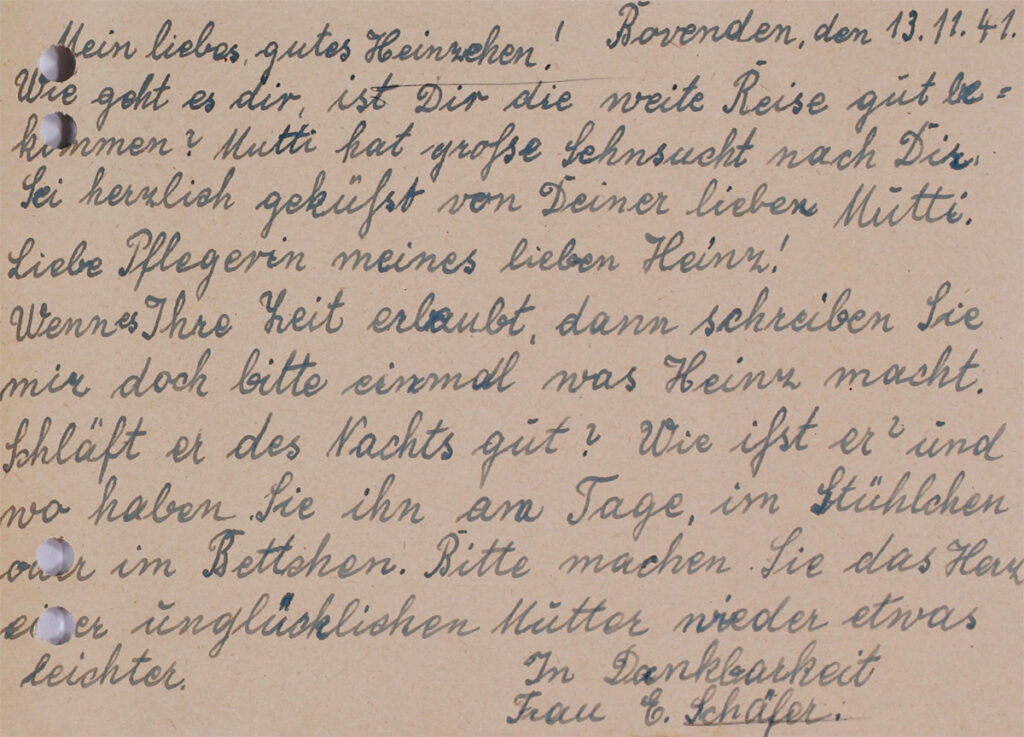

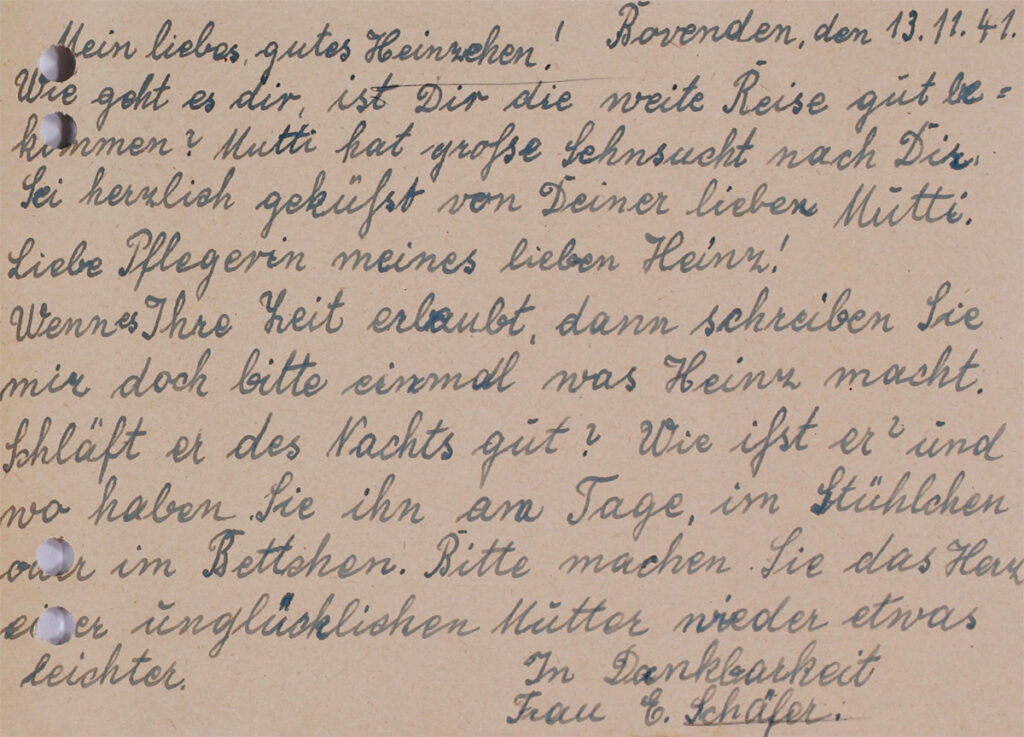

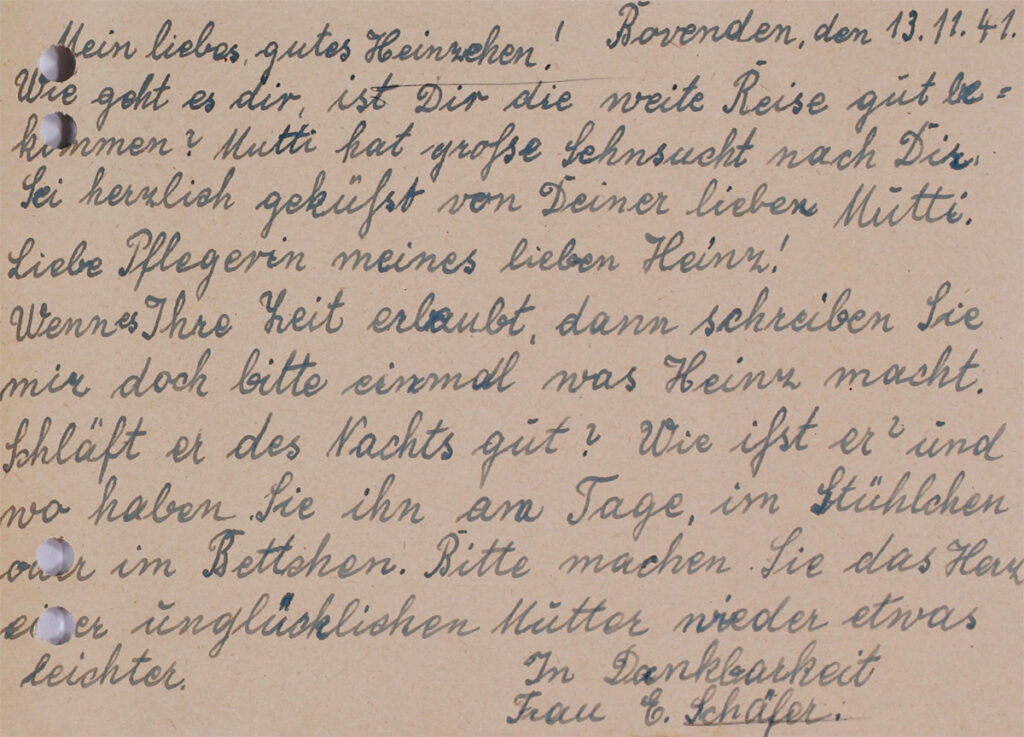

Postkarte von Ella Schäfer an ihren Sohn Heinz vom 13.11.1941.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 373.

Heinz Schäfers Mutter tat sich sehr schwer mit der Trennung von ihrem Kind. Sie hatte große Sehnsucht nach ihm und schrieb ihm und den Pflegenden schon kurz nach seiner Aufnahme eine Postkarte. Die Familie hoffte, dass er in Lüneburg das Laufen lernen und gesund werden würde.

Heinz Schäfer ist in der Kinder-Fachabteilung.

Die Familie hofft, dass Heinz gesund wird.

Sie hofft, dass Heinz laufen lernt.

Die Mutter Ella Schäfer vermisst Heinz.

Sie schreibt viele Briefe an Heinz

und an die Pflegerinnen.

Das ist eine Postkarte von Ella Schäfer

an ihren Sohn Heinz aus dem Jahr 1941.

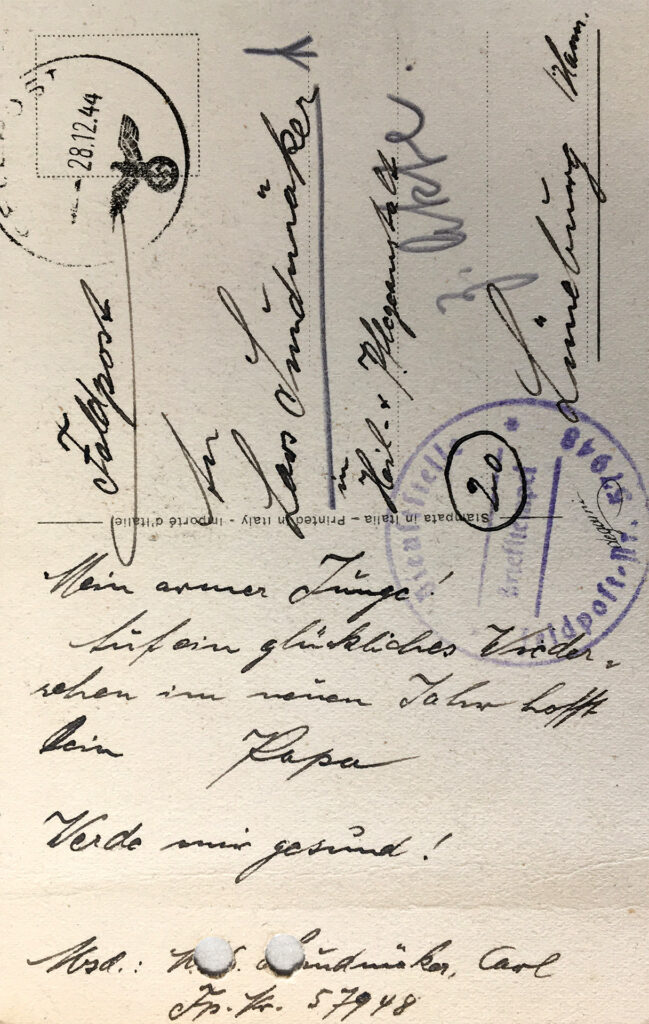

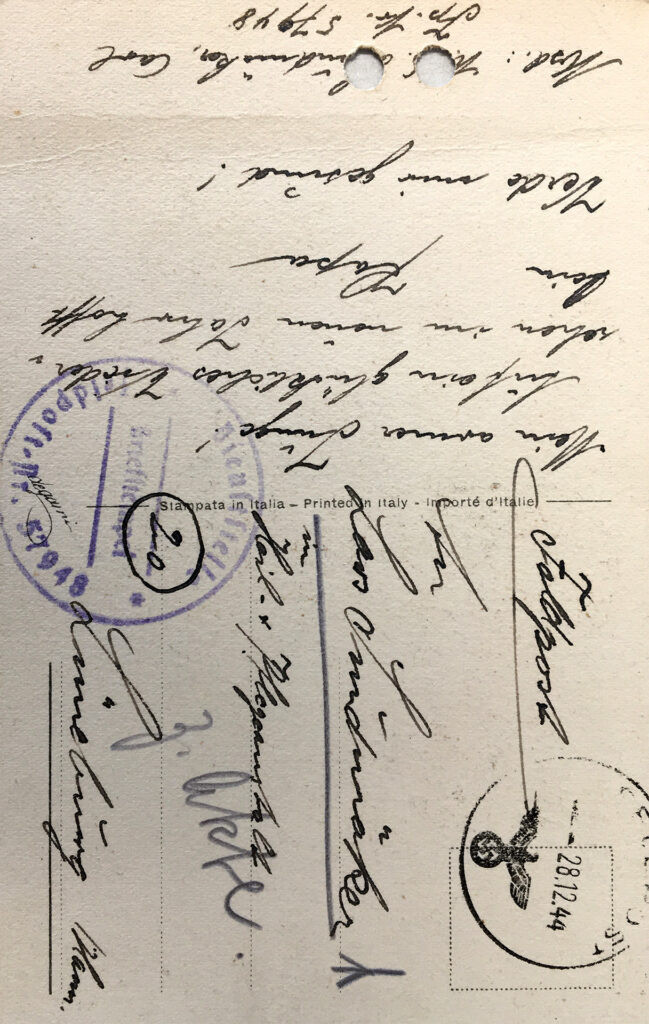

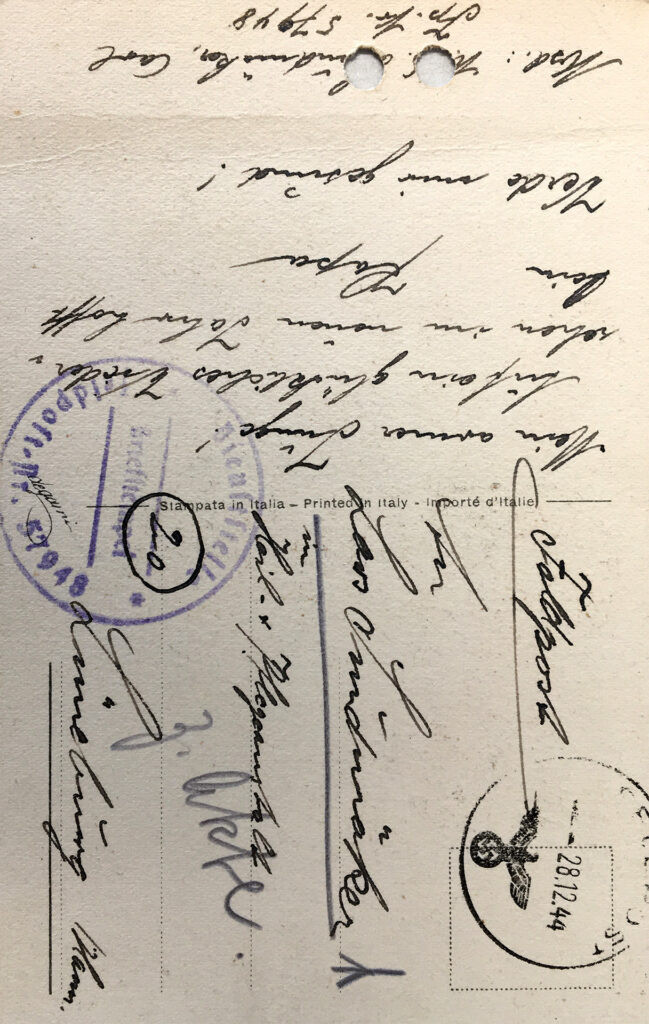

Der Vater hatte keine Mühen gescheut, während seines Fronteinsatzes eine kindgerechte Postkarte zu organisieren. Als die Neujahrsgrüße für seinen Sohn Lars Sundmäker in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg ankamen, lebte dieser schon nicht mehr. Lars war am 3. Januar 1945 ermordet worden.

Lars Sundmäker ist in der Kinder-Fachabteilung.

Sein Vater Carl ist beim Militär

in der Verwaltung.

Er ist in Italien.

Carl schreibt diese Postkarte an Lars.

Als die Postkarte ankommt, ist Lars schon tot.

Lars wird am 3. Januar 1945 ermordet.

Feldpostkarte von Carl Sundmäker (Nr. 57948) an seinen Sohn Lars Sundmäker vom 28.12.1944, Vorder- und Rückseite.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83. Nr. 405.

FAMILY AND »CHILDREN’S WARD«

Everyday life with a child or young person with a disability was shaped by the special circumstances. As »caregiving children,« siblings took on tasks that were not appropriate for children. The families received little support from outside sources; there was no assistance available. They experienced exclusion, injustice, and violence. The situation worsened during the war. Fathers were often at the front, leaving mothers to fend for themselves.

Ingeborg Wahle in a pram, around 1940.

Private property of Renate Beier.

Ingeborg Wahle came from Göttingen. She was the second child of Elfriede, née Fendt, and Willi Wahle. Her sister Renate was born two years after her. Ingeborg had a difficult start in life and her development was delayed. She came to Lüneburg. After her father visited her one last time because he was going to war, she was murdered the next day.

»Suddenly they were at the door and took Ingeborg away. They just grabbed her and my mother just screamed.«

Interview with Renate Beier, 12 October 2018.

ArEGL.

HEINZ SCHÄFER (1937 – 1942)

Rolf with his brother Heinz Schäfer in his arms. His brother Friedrich is not in the picture because he is taking the photo, around summer 1941.

Private property of Rolf Schäfer.

Friedrich, Rolf and Heinz Schäfer shared a children’s room in their parents‘ house in Bovenden near Göttingen. In the afternoons, his older siblings took Heinz everywhere with them or pushed him around in a little cart. »He was always there,« his brothers and cousin report. There was a garden where the children often spent time. There was also a garden shed where they sometimes ate cake. Heinz was pushed back and forth in a little cart in the garden so that he could get some fresh air.

The Schäfer family in the summer of 1941, Heinz Schäfer is sitting in the car.

Private property of the Schäfer family.

Heinz could understand everything and was also independent to a certain extent. Nevertheless, on 15 August 1941, one day before Heinz’s fourth birthday, his father had to report to the Göttingen health authority. The father told the family that Heinz would be cured at the home. The family associated his stay in the »children’s ward« with the hope that he would learn to walk and become healthy. He was admitted on 3 November 1941.

Helga Volkmer with her brother Helmut and kindergarten teacher Ilse, circa 1935.

Private property of Marlene Volkmer.

Helga Volkmer’s parents had to work hard on the farm to manage their own farm and pay the rent. Her mother relied on her siblings, the neighbour’s children and occasionally a nursery school teacher to look after Helga. She was pushed around the farm in a pram and watched the other children playing. Sometimes she sat on a stool.

Parents were often left in the dark; only a few had any idea what went on in a »children‘s ward.« Only in exceptional cases did they accept death as inevitable. Most were actually rather skeptical or even hostile toward admission to a »children‘s ward,« but expected that compulsory treatment would at least lead to an improvement.

Report by Herbert Wiepel, May 4, 1942.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 428.

Herbert Wiepel’s parents were an exception. They were among the few who indicated to Dr. Willi Baumert that they agreed to their son’s »redemption« in the Lüneburg »children’s ward.« Herbert was reported by the midwife a few days after his birth. Five months later, the »Reich Committee« ordered his admission. On October 7, 1942, Herbert was admitted to the »children’s ward.« Ten days later, he was murdered.

»Brought to the institution today by his parents. The parents brought their two older healthy children with them. House 25 II. The father said that if the child could not be helped, it would be best if he did not live long.«

Entry in Herbert Wiepel’s medical records.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 428.

From 1944 onwards, many parents refused to send their children to the »special children’s wards.« As a result, Sections 14, 15, 40, and 55 of the Police Administration Act of June 1, 1931, were interpreted broadly, and children were forcibly admitted to institutions and nursing homes even against their parents‘ will. An appeal against the order could be lodged with the District President of Hanover within two weeks. However, this was ineffective, because the following applied:

»The implementation of my order is not suspended by the appeal, as immediate execution is required for overriding reasons of public interest.«

Police order to Fritz Wehde dated August 26, 1944.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 418.

Fritz Wehde in a pram with his aunt Wilma, around 1940.

Fritz with his grandmother and teddy bear, circa 1941.

Private property of Uta Wehde.

The Wehdes were workers and social democrats. Even after the Nazis seized power, they remained opposed to them. Fritz Wehde lived with his family until August 1944. He was lovingly cared for. There are photos showing him with his grandmother and his aunt Wilma. His cousin Helga gave him her teddy bear. Because his parents refused to have him committed, he was forcibly committed by police order.

Visits were possible until 1944. Relatives recall that it was very noisy in the ward. In summer, there was a blanket so that people could sit on the grass when the weather was nice. In winter, the rooms were unheated. Families also complained that the children quickly became emaciated and sickly. Some parents tried to place their children in other institutions, often without success. Children who received visitors were less likely to be murdered.

In January 1944, Berta Köhler visited her 15-year-old sons Herbert and Willi. She found them naked in bed in a freezing room. The children had to stay in bed from the afternoon onwards and even ate their dinner there. As a nanny, she realized that something was wrong. She wrote letters of complaint and threatened to involve the Reich Health Leader Leonardo Conti. After that, she was no longer granted travel permission and was not allowed to visit her sons.

Letter to the Lüneburg Institution, January 7, 1944. (Front and back) with reply, January 11, 1944.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 290.

Incomplete visitor card belonging to Ingeborg Wahle.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 443.

Compared to other children, Ingeborg Wahle received frequent visits. When Willi Wahle was stationed at a barracks in Lüneburg, he took every opportunity to see his daughter. Ingeborg’s mother was also able to visit Lüneburg often because her grandfather, who was a conductor, received free tickets. Many of these visits were recorded in pencil in her medical records. When Willi was called to the front and free travel was no longer permitted due to the war, Ingeborg was murdered in February 1945.

Inge Roxin was from Lüneburg. That meant her older sister Ruth could visit her several times a week. This photo was taken during one of those visits. It must have been taken by a nurse and later given to them as a souvenir.

Ruth with her sister Inge Roxin, »Children’s Ward,« Lüneburg, 1943.

Private collection Sigrid Roxin | Käthe Wandel.

Families who were unable to visit were no less concerned. They wrote to their children and teenagers, even if they could not read. The medical records are filled with letters and postcards from parents and grandparents to their children. Packages containing food and clothing were also sent.

Postcard from Ella Schäfer to her son Heinz dated November 13, 1941.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 373.

Heinz Schäfer’s mother found it very difficult to be separated from her child. She missed him terribly and wrote him and his carers a postcard shortly after he was admitted. The family hoped that he would learn to walk and get well in Lüneburg.

The father had spared no effort to organize a child-friendly postcard during his service at the front. When the New Year’s greetings for his son Lars Sundmäker arrived at the Lüneburg institution, he was already dead. Lars had been murdered on January 3, 1945.

Field postcard from Carl Sundmäker (No. 57948) to his son Lars Sundmäker dated December 28, 1944, front and back.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83. No. 405.

RODZINA I „ODDZIAŁ DZIECIĘCY”

Codzienne życie z dzieckiem lub młodą osobą niepełnosprawną kształtowały szczególne okoliczności. Jako »dzieci sprawujące opiekę« rodzeństwo podejmowało się zadań, które nie były odpowiednie dla dzieci. Rodziny otrzymywały niewielkie wsparcie z zewnątrz; nie było dostępnej pomocy. Doświadczały wykluczenia, niesprawiedliwości i przemocy. Sytuacja pogorszyła się podczas wojny. Ojcowie często przebywali na froncie, pozostawiając matki same sobie.

Ingeborg Wahle w wózku dziecięcym, około 1940 roku.

Własność prywatna Renate Beier.

Ingeborg Wahle pochodziła z Getyngi. Była drugim dzieckiem Elfriede z domu Fendt i Williego Wahle. Jej siostra Renate urodziła się dwa lata po niej. Ingeborg miała trudny start w życiu, a jej rozwój był opóźniony. Przyjechała do Lüneburga. Po tym, jak jej ojciec odwiedził ją po raz ostatni, ponieważ wyruszał na wojnę, następnego dnia została zamordowana.

»Nagle pojawili się w drzwiach i zabrali Ingeborg. Po prostu ją złapali, a moja mama tylko krzyczała«.

Wywiad z Renate Beier, 12 października 2018 r.

ArEGL.

HEINZ SCHÄFER (1937 – 1942)

Rolf z bratem Heinzem Schäferem na rękach. Jego brat Friedrich nie jest na zdjęciu, ponieważ to on je robi, około lata 1941 roku.

Własność prywatna Rolfa Schäfera.

Friedrich, Rolf i Heinz Schäfer dzielili pokój dziecięcy w domu rodziców w Bovenden koło Getyngi. Po południu starsze rodzeństwo zabierało Heinza wszędzie ze sobą lub woziło go w małym wózku. »Zawsze był z nami« – wspominają jego bracia i kuzyn. W ogrodzie dzieci często spędzały czas. Była tam również szopa ogrodowa, w której czasami jedli ciastka. Heinz był wożony w małym wózku po ogrodzie, aby mógł zaczerpnąć świeżego powietrza.

Rodzina Schäferów latem 1941 roku, Heinz Schäfer siedzi w samochodzie.

Własność prywatna rodziny Schäfer.

Heinz rozumiał wszystko i był w pewnym stopniu samodzielny. Niemniej jednak 15 sierpnia 1941 r., dzień przed czwartymi urodzinami Heinza, jego ojciec musiał zgłosić się do urzędu zdrowia w Getyndze. Ojciec powiedział rodzinie, że Heinz zostanie wyleczony w ośrodku. Rodzina wiązała jego pobyt na »oddziale dziecięcym« z nadzieją, że nauczy się chodzić i wyzdrowieje. Został przyjęty 3 listopada 1941 r.

Helga Volkmer z bratem Helmutem i nauczycielką przedszkolną Ilse, około 1935 roku.

Własność prywatna Marlene Volkmer.

Rodzice Helgi Volkmer musieli ciężko pracować na farmie, aby utrzymać własne gospodarstwo i opłacić czynsz. Jej matka polegała na rodzeństwie, dzieciach sąsiadów i czasami na nauczycielce przedszkolnej, którzy opiekowali się Helgą. Helga była wożona po farmie w wózku i obserwowała inne dzieci podczas zabawy. Czasami siedziała na stołku.

Rodzice często nie mieli pojęcia o tym, co się dzieje na »oddziale dziecięcym«. Tylko nieliczni mieli jakiekolwiek wyobrażenie o tym, co się tam dzieje. Tylko w wyjątkowych przypadkach akceptowali śmierć jako nieuniknioną. Większość z nich była raczej sceptyczna, a nawet wroga wobec przyjęcia na »oddział dziecięcy«, ale oczekiwała, że przymusowe leczenie przynajmniej doprowadzi do poprawy stanu zdrowia dziecka.

Raport Herberta Wiepela, 4 maja 1942 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 428.

Rodzice Herberta Wiepela byli wyjątkiem. Byli jednymi z nielicznych, którzy wyrazili zgodę na »odkupienie« swojego syna w »oddziale dziecięcym« w Lüneburgu. Herbert został zgłoszony przez położną kilka dni po urodzeniu. Pięć miesięcy później »Komisja Rzeszy« nakazała jego przyjęcie. 7 października 1942 roku Herbert został przyjęty do »oddziału dziecięcego«. Dziesięć dni później został zamordowany.

»Dzisiaj przywieziony do placówki przez rodziców. Rodzice przywieźli ze sobą dwoje starszych, zdrowych dzieci. Dom 25 II. Ojciec powiedział, że jeśli nie można pomóc dziecku, najlepiej byłoby, gdyby nie żyło długo«.

Wpis w dokumentacji medycznej Herberta Wiepela.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 428.

Od 1944 r. wielu rodziców odmówiło wysyłania swoich dzieci do »specjalnych oddziałów dziecięcych«. W rezultacie sekcje 14, 15, 40 i 55 ustawy o administracji policyjnej z dnia 1 czerwca 1931 r. zostały szeroko zinterpretowane, a dzieci były przymusowo umieszczane w instytucjach i domach opieki, nawet wbrew woli rodziców. Odwołanie od nakazu można było złożyć do prezydenta okręgu Hanoweru w ciągu dwóch tygodni. Było to jednak nieskuteczne, ponieważ obowiązywała następująca zasada:

»Wykonanie mojego postanowienia nie zostaje zawieszone przez odwołanie, ponieważ ze względu na nadrzędny interes publiczny wymagane jest jego natychmiastowe wykonanie«.

Nakaz policyjny dla Fritza Wehde z dnia 26 sierpnia 1944 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 418.

Fritz Wehde w wózku dziecięcym z ciotką Wilmą, około 1940 roku.

Fritz z babcią i pluszowym misiem, około 1941 roku.

Własność prywatna Uty Wehde.

Wehde’owie byli robotnikami i socjaldemokratami. Nawet po przejęciu władzy przez nazistów pozostawali im przeciwni. Fritz Wehde mieszkał z rodziną do sierpnia 1944 roku. Otaczano go troskliwą opieką. Istnieją zdjęcia, na których widnieje wraz z babcią i ciotką Wilmą. Jego kuzynka Helga podarowała mu swojego misia. Ponieważ rodzice odmówili oddania go do szpitala psychiatrycznego, został tam umieszczony na mocy nakazu policyjnego.

Wizyty były możliwe do 1944 roku. Krewni wspominają, że na oddziale panował duży hałas. Latem rozkładano koc, aby ludzie mogli siedzieć na trawie, gdy pogoda była ładna. Zimą pokoje nie były ogrzewane. Rodziny skarżyły się również, że dzieci szybko stawały się wychudzone i chorowite. Niektórzy rodzice próbowali umieścić swoje dzieci w innych placówkach, często bezskutecznie. Dzieci, które otrzymywały wizyty, były mniej narażone na zamordowanie.

W styczniu 1944 roku Berta Köhler odwiedziła swoich piętnastoletnich synów Herberta i Williego. Zastała ich nagich w łóżku w lodowatym pokoju. Dzieci musiały pozostawać w łóżku od popołudnia i nawet tam jadły kolację. Jako niania zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak. Napisała listy z zażaleniem i zagroziła, że zwróci się do przywódcy zdrowia Rzeszy, Leonardo Contiego. Po tym wydarzeniu nie otrzymała już pozwolenia na podróż i nie mogła odwiedzać swoich synów.

List do instytucji w Lüneburgu, 7 stycznia 1944 r. (przód i tył) wraz z odpowiedzią z 11 stycznia 1944 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 290.

Niekompletna karta gościa należąca do Ingeborg Wahle.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 443.

W porównaniu z innymi dziećmi Ingeborg Wahle często otrzymywała wizyty. Kiedy Willi Wahle stacjonował w koszarach w Lüneburgu, korzystał z każdej okazji, aby zobaczyć się z córką. Matka Ingeborg również mogła często odwiedzać Lüneburg, ponieważ jej dziadek, który był konduktorem, otrzymywał darmowe bilety. Wiele z tych wizyt zostało odnotowanych ołówkiem w jej dokumentacji medycznej. Kiedy Willi został powołany na front, a ze względu na wojnę nie można było już podróżować bezpłatnie, Ingeborg została zamordowana w lutym 1945 roku.

Inge Roxin pochodziła z Lüneburga. Oznaczało to, że jej starsza siostra Ruth mogła ją odwiedzać kilka razy w tygodniu. To zdjęcie zostało zrobione podczas jednej z takich wizyt. Musiało zostać zrobione przez pielęgniarkę, a następnie przekazane im na pamiątkę.

Ruth z siostrą Inge Roxin, »Oddział dziecięcy«, Lüneburg, 1943 r.

Prywatna kolekcja Sigrid Roxin | Käthe Wandel.

Rodziny, które nie mogły odwiedzić swoich bliskich, były równie zaniepokojone. Pisały do swoich dzieci i nastolatków, nawet jeśli nie umiały czytać. Dokumentacja medyczna jest pełna listów i pocztówek od rodziców i dziadków do swoich dzieci. Wysyłano również paczki z jedzeniem i ubraniami.

Pocztówka od Elli Schäfer do jej syna Heinza z dnia 13 listopada 1941 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 373.

Matka Heinza Schäfera bardzo trudno znosiła rozłąkę z dzieckiem. Bardzo za nim tęskniła i wkrótce po jego przyjęciu do szpitala wysłała mu oraz jego opiekunom pocztówkę. Rodzina miała nadzieję, że w Lüneburgu nauczy się chodzić i wyzdrowieje.

Ojciec nie szczędził wysiłków, aby podczas służby na froncie zorganizować pocztówkę przyjazną dla dzieci. Kiedy noworoczne życzenia dla jego syna Larsa Sundmäker dotarły do instytucji w Lüneburgu, był on już martwy. Lars został zamordowany 3 stycznia 1945 roku.

Pocztówka polowa od Carla Sundmäkera (nr 57948) do jego syna Larsa Sundmäkera z dnia 28 grudnia 1944 r., przód i tył.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83. n. 405.