NFC zu E-K-04

WARUM LÜNEBURG?

Die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg und das Städtische Krankenhaus Lüneburg wurden Tatorte verschiedener »Euthanasie«-Verbrechen. Das hatte mehrere Gründe. Auch vom Umfang der Taten her ist Lüneburg besonders.

WARUM LÜNEBURG?

In der Anstalt und im normalen Krankenhaus in Lüneburg gibt es besonders viele Sterilisationen und Kranken-Morde.

Aber warum ist das so?

Das Erbgesundheitsgericht Lüneburg fällte mehr als doppelt so viele Urteile über Zwangssterilisationen als andernorts. Das lag auch daran, dass alle Einrichtungen vor Ort waren, die es für die Umsetzung der »Rassenhygiene« brauchte: eine Hilfsschule, Kasernen, das Gesundheitsamt, eine Heil- und Pflegeanstalt, ein Erbgesundheitsgericht und ein Krankenhaus. Die Einrichtungen arbeiteten Hand in Hand.

Das Sondergericht in Lüneburg entscheidet über mehr Sterilisationen als in anderen Städten.

Denn in Lüneburg gibt es alle Einrichtungen,

die man dafür braucht:

• eine Anstalt.

Hier leben die Kranken.

• ein Gesundheits-Amt.

Hier meldet man die Kranken.

• ein Sondergericht.

Hier entscheidet man, wer unfruchtbar gemacht wird und wer ermordet wird.

• ein normales Krankenhaus.

Hier kann man operieren.

In Lüneburg arbeiten diese Einrichtungen

gut zusammen.

Darum geht der Kranken-Mord hier

sehr schnell.

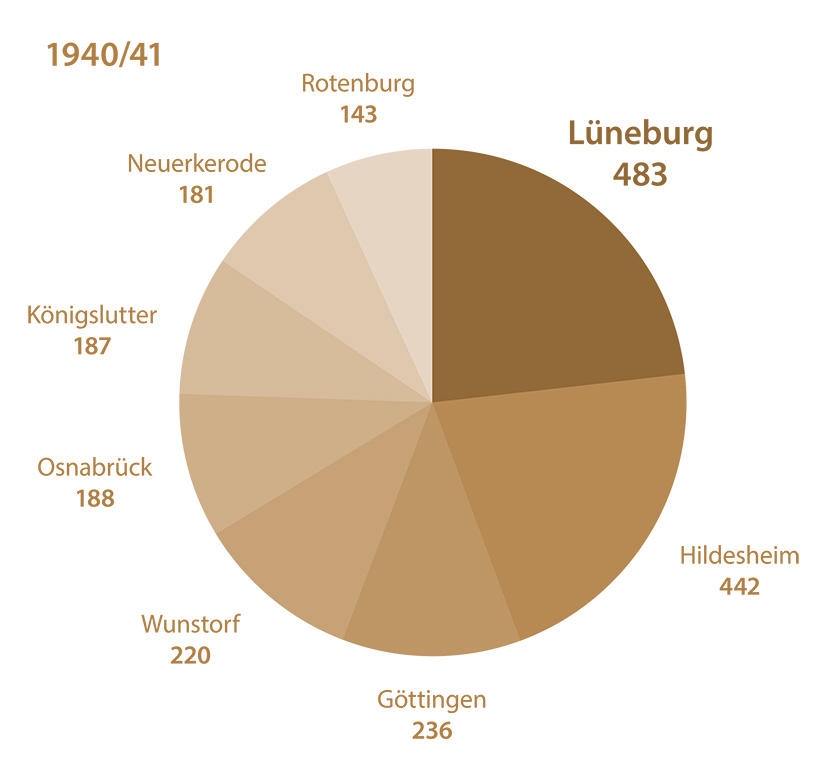

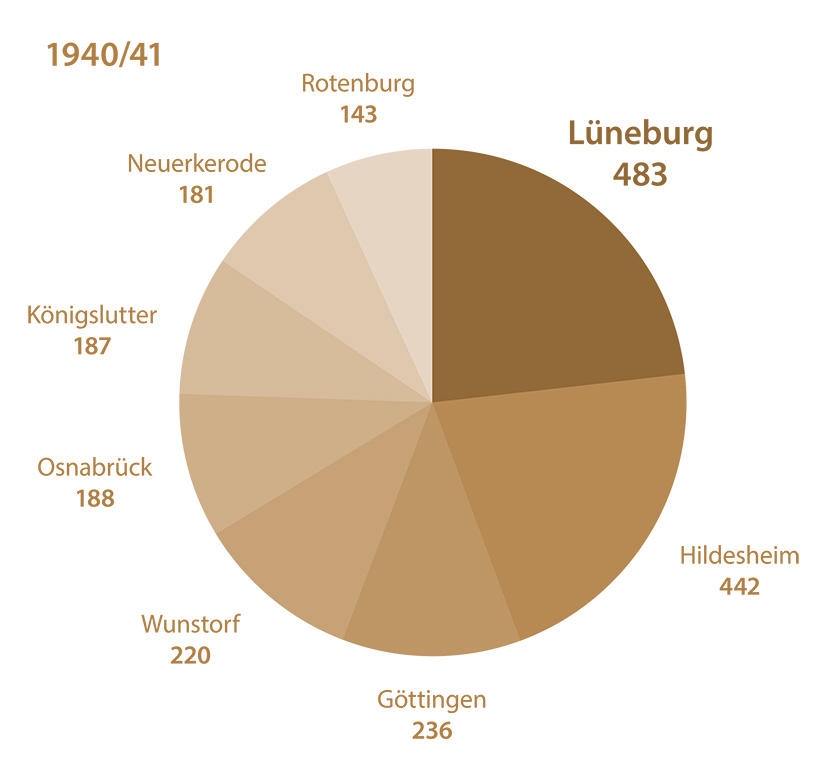

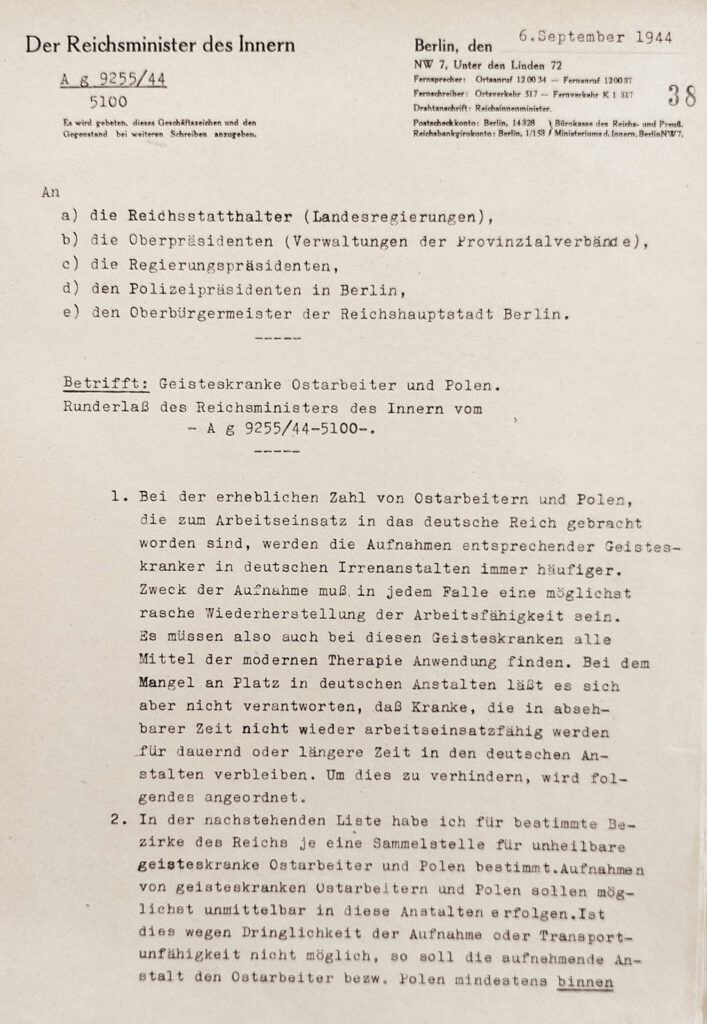

Insgesamt wurden mehr als 2.000 Erkrankte aus den Heil- und Pflegeanstalten der Provinz Hannover in die »Aktion T4« verlegt. Nur wenige überlebten.

Die meisten Anstalten der Provinz Hannover verlegten im Durchschnitt unter 200 Erkrankte. Aus der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg wurden insgesamt 483 Erkrankte in die »T4«-Anstalten verlegt. Das waren mehr als doppelt so viele wie aus fast allen anderen Anstalten der Provinz Hannover. Grund hierfür war, dass im Frühjahr 1941 476 Erkrankte aus der Hamburger Anstalt Langenhorn nach Lüneburg verlegt werden sollten und freie Betten gebraucht wurden.

483 Kranke verlegt man

aus der Anstalt in Lüneburg in die Aktion T4.

Aktion T4 nennen die Nazis

den Kranken-Mord.

In anderen Krankenhäusern sind es

nur etwa 100 Kranke.

Das ist der Grund dafür:

Die Anstalt in Lüneburg braucht Platz

für Kranke aus Hamburg.

Denn 476 Kranke sollen aus Hamburg

nach Lüneburg kommen.

Die Kranken kommen aus der Anstalt Langenhorn.

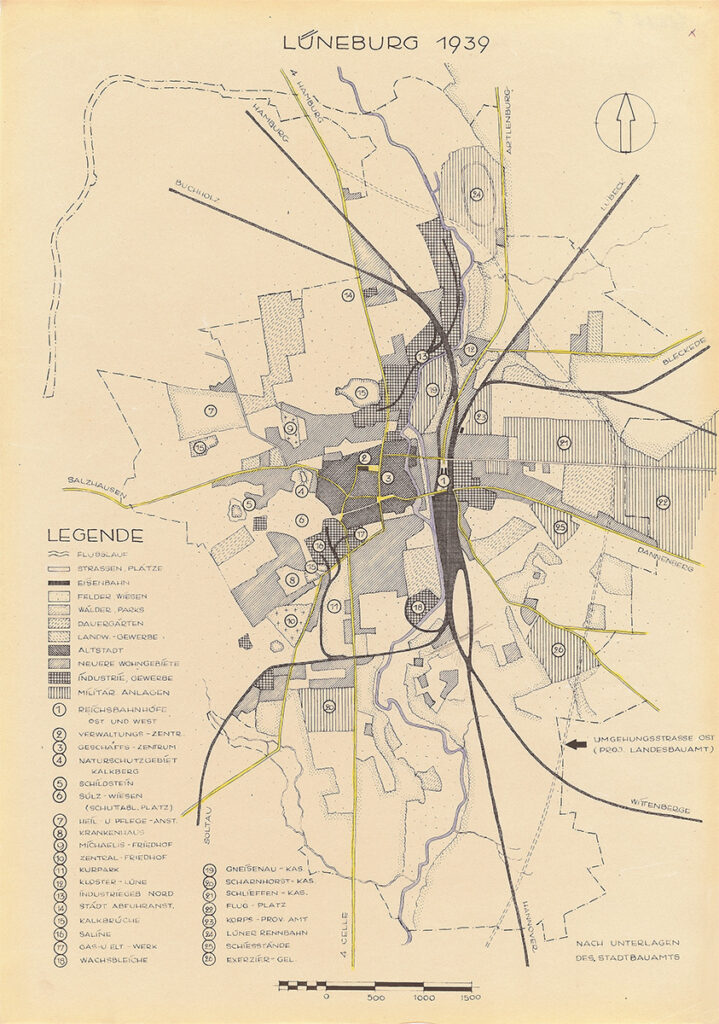

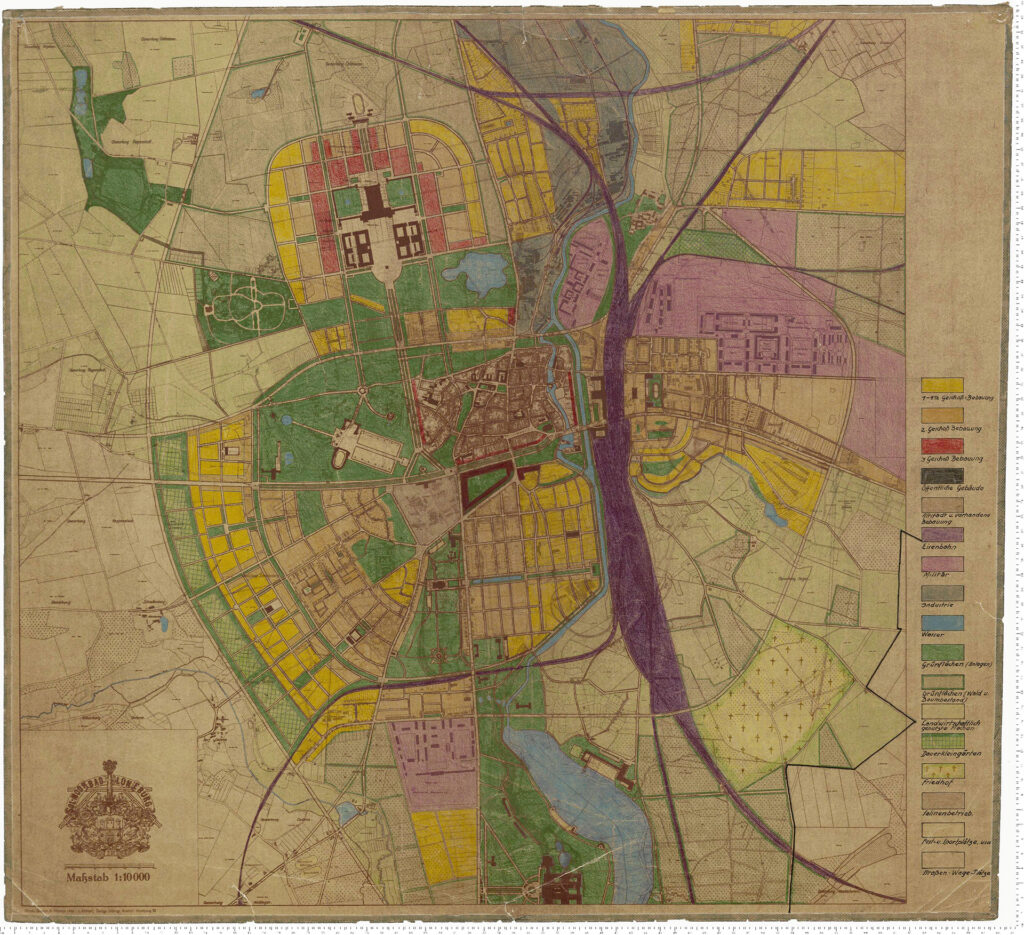

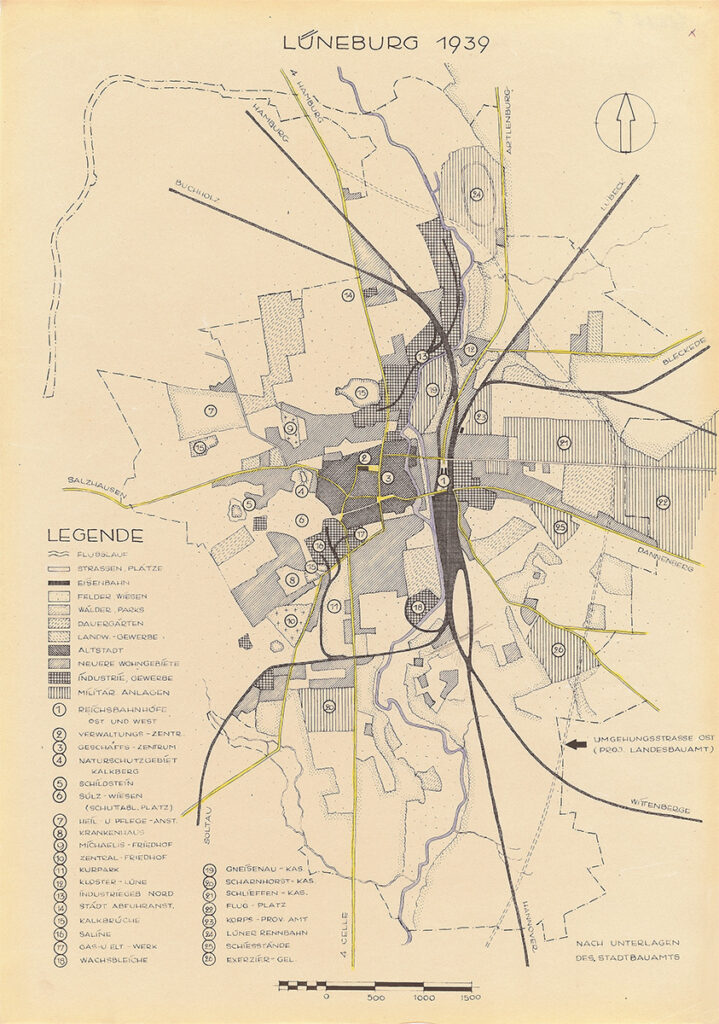

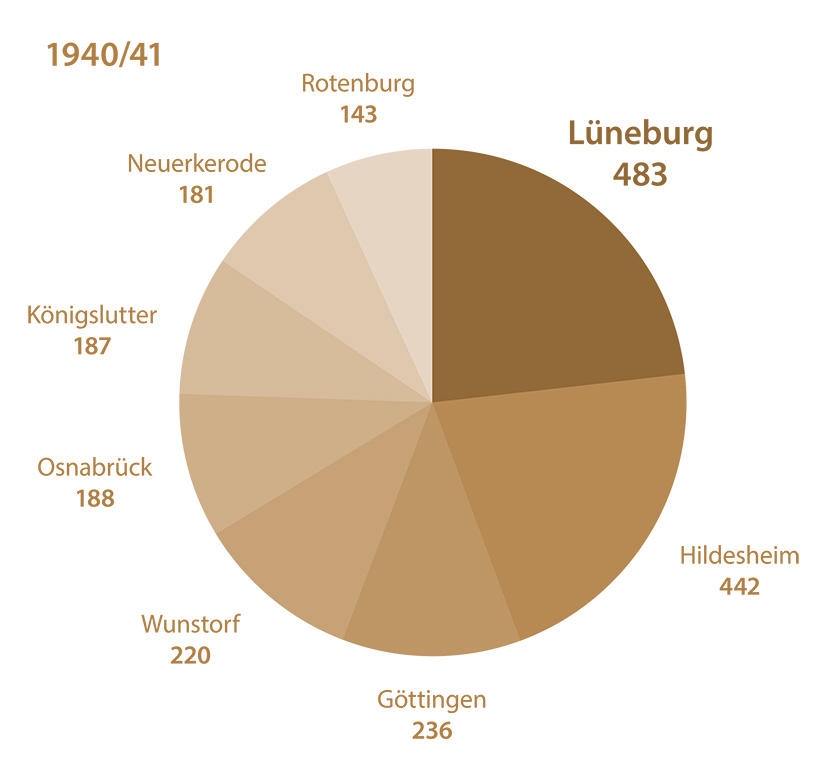

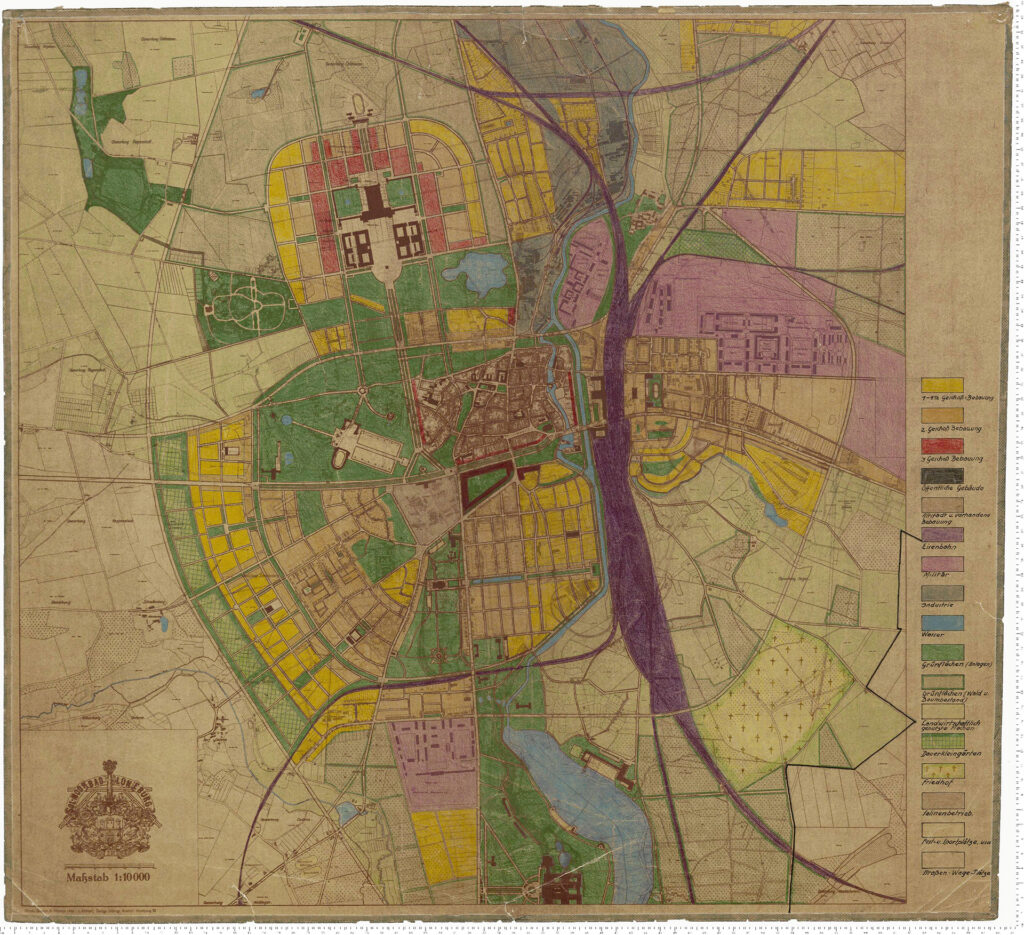

Die Lüneburger Stadtplanung sah im Jahr 1939 zunächst noch keinen Ausbau Lüneburgs zur Gau-Hauptstadt vor. Die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg war in der Legende (Nummer 7) noch unberührt. Das änderte sich zwischen 1939 und 1941.

Das ist ein Stadtplan von Lüneburg

aus dem Jahr 1939.

Lüneburg ist ab dem Jahr 1937 eine Gau-Stadt.

Das ist wie eine Hauptstadt für die Nazis.

Die Nazis wollen jede Hauptstadt

größer machen.

Es soll große Gebäude, Straßen und Plätze geben.

Sie sollen alles haben,

was eine Hauptstadt in der Nazi-Zeit braucht.

Auf diesem Stadtplan von Lüneburg sieht man das noch nicht.

Das ändert sich aber bald.

Lüneburg 1939, Sammlung Pinnekamp, aus: Werner Preuß: Stadtentwicklung und Architektur. Lüneburg im 20. Jahrhundert, Husum 2001, S. 73.

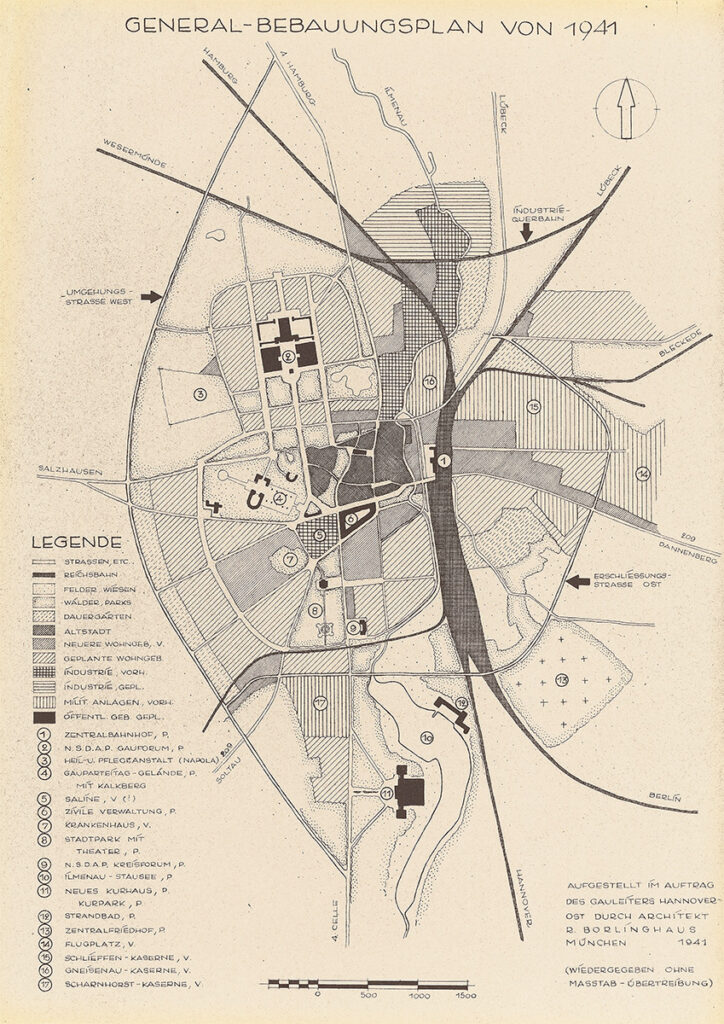

Lüneburg 1939, Sammlung Pinnekamp, aus: Werner Preuß: Stadtentwicklung und Architektur. Lüneburg im 20. Jahrhundert, Husum 2001, S. 74.

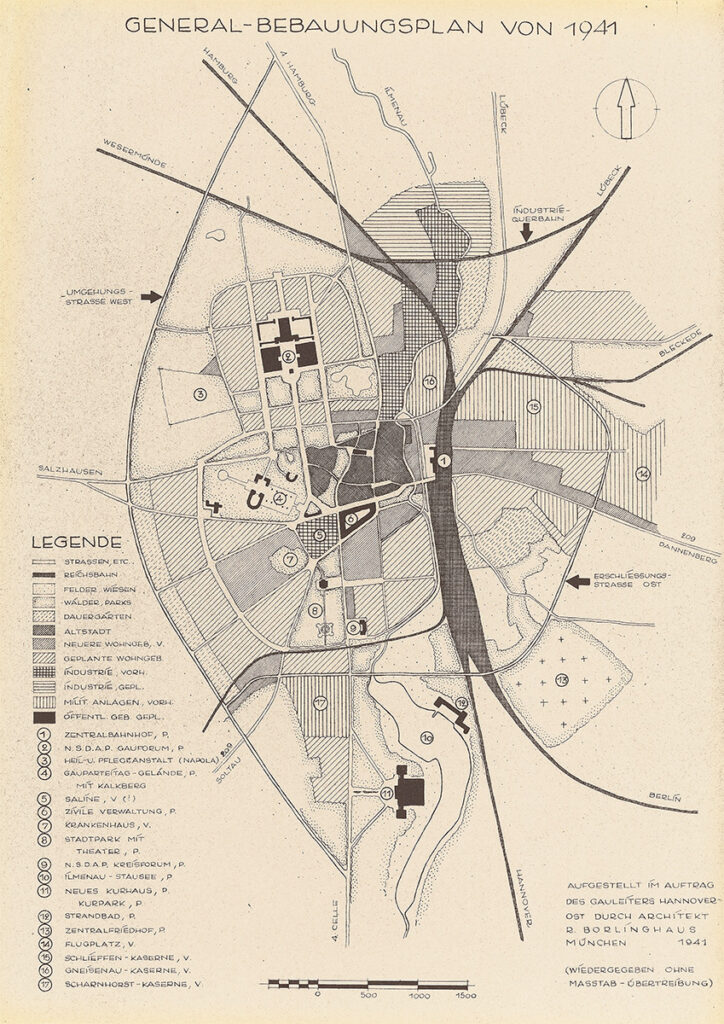

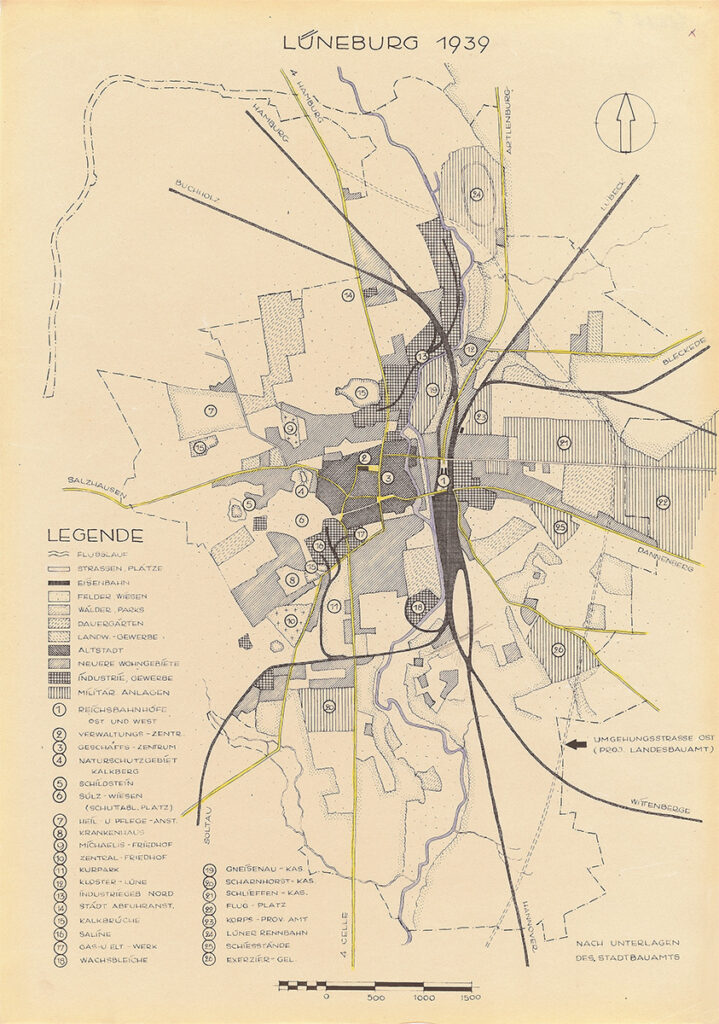

Auf dem General-Bebauungsplan von 1941 ist erkennbar, dass nordöstlich der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg ein gigantisches Gauforum geplant war, das mehr als viermal so groß wie das Gelände der Heil- und Pflegeanstalt gewesen wäre. Südlich der Anstalt sollte ein Parteitagsgelände entstehen. Für die Verwendung der Heil- und Pflegeanstalt war eine »Nationalpolitische Landesanstalt« (NAPOLA) vorgesehen.

Das ist ein Stadtplan von Lüneburg

aus dem Jahr 1941.

Darauf sieht man:

Es soll ein Gau-Forum geben.

Das ist ein Büro-Haus für die Nazi-Partei.

Es soll 4-mal so groß sein, wie die Anstalt.

Und es soll ein Partei-Gelände geben.

Das ist ein Stadion für Veranstaltungen

von den Nazis.

Auf dem Plan sieht man auch:

Die Nazis wollen aus der Anstalt

eine Schule machen.

Eine Schule für die besten Nazi-Kinder

aus Lüneburg.

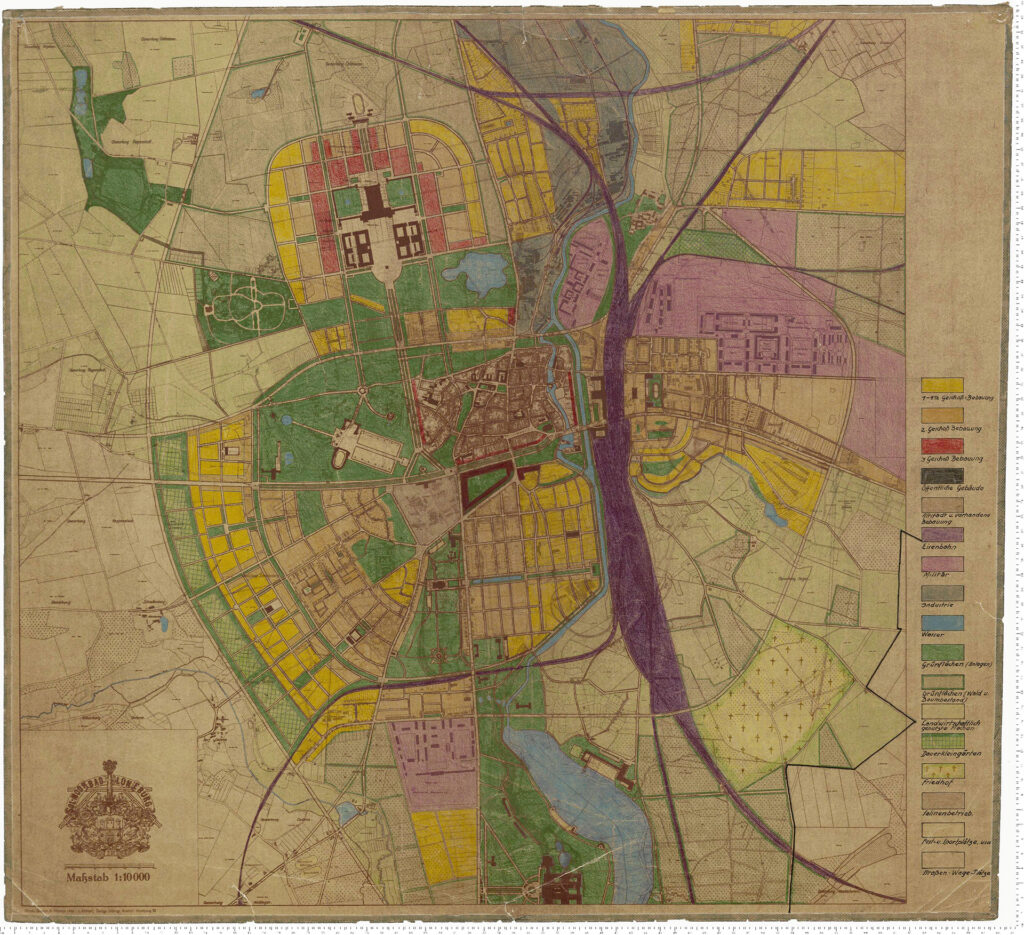

Stadtplan von Lüneburg mit Eintragungen der geplanten NS-Bauten, um 1941.

StadtALg K-10-H-6.

Der Anstaltsbetrieb sollte dem Ausbau Lüneburgs zur Gau-Hauptstadt zum Opfer fallen. Max Bräuner verhinderte dies.

Das ist ein Stadtplan von Lüneburg.

Darauf sieht man:

Die Anstalt bleibt ein Park.

Aber der Park soll für Nazi-Kinder sein und nicht mehr für Kranke.

Neben der Verwendung der Anstalt für eine NAPOLA soll es auch Pläne gegeben haben, eine SS-Schulungsstätte bzw. -Kaserne in die Anstalt einziehen zu lassen. Auch Teile der Gau-Verwaltung sollten in den Anstaltsgebäuden untergebracht werden. Durch die Einrichtung einer »Kinderfachabteilung« konnte Max Bräuner die Schließung der Heil- und Pflegeanstalt abwenden.

Nicht alle Häuser von der Anstalt in Lüneburg sollen eine Nazi-Schule werden.

Einzelne Häuser sollen Büros

für die Nazi-Partei werden.

Und es soll eine Schule geben für die SS.

Das ist eine besondere Gruppe

von den Nazis.

Viele von der SS sind Mörder.

Sie begehen viele Verbrechen

im Zweiten Weltkrieg.

In der Nazi-Zeit ist Max Bräuner der Chef

von der Anstalt in Lüneburg.

Er sagt: Meine Anstalt muss bleiben.

Die Anstalt darf keine Schule und

kein Büro-Gebäude werden.

Darum sagt Max Bräuner:

Wir brauchen die Anstalt

für den Kranken-Mord.

Er bietet an:

Wir richten eine Kinder-Fachabteilung

in der Anstalt ein.

Max Bräuner hat Erfolg:

Die Anstalt in Lüneburg bleibt eine Anstalt.

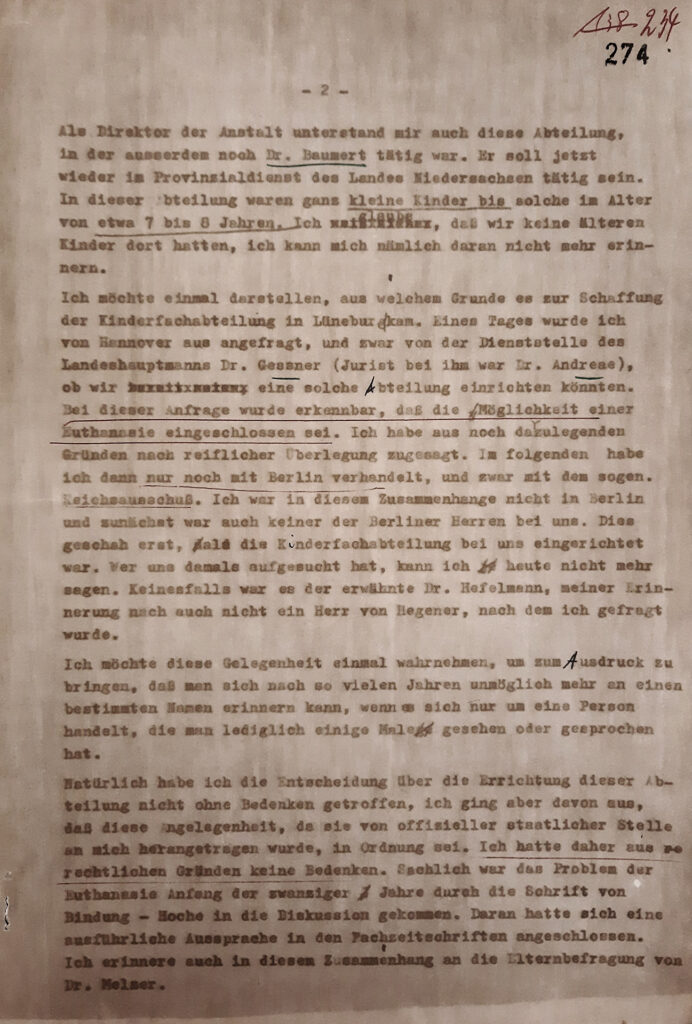

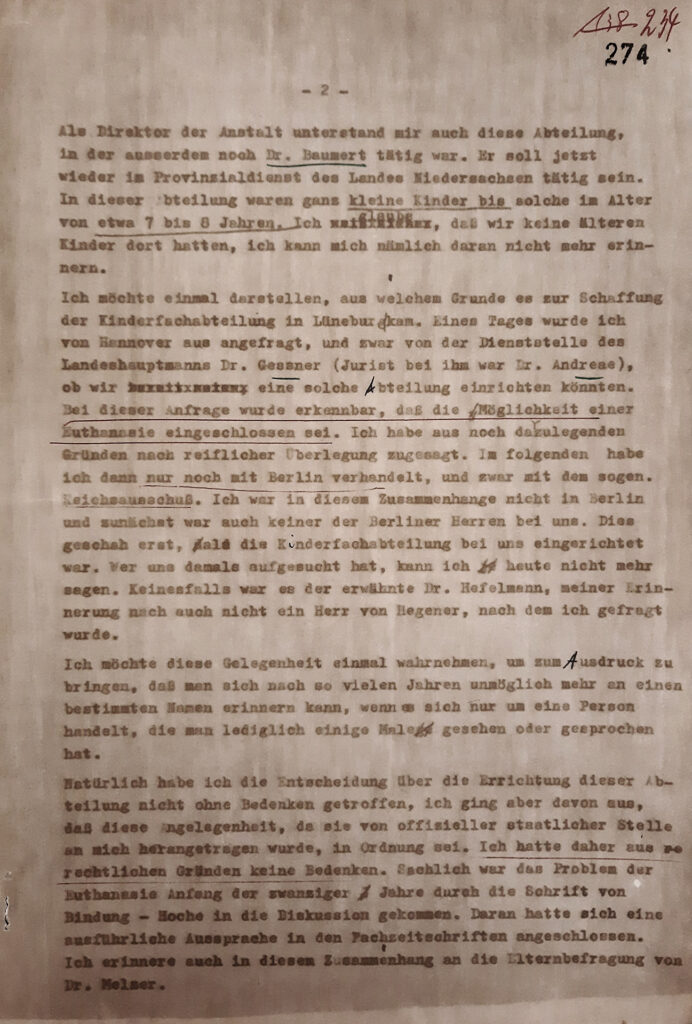

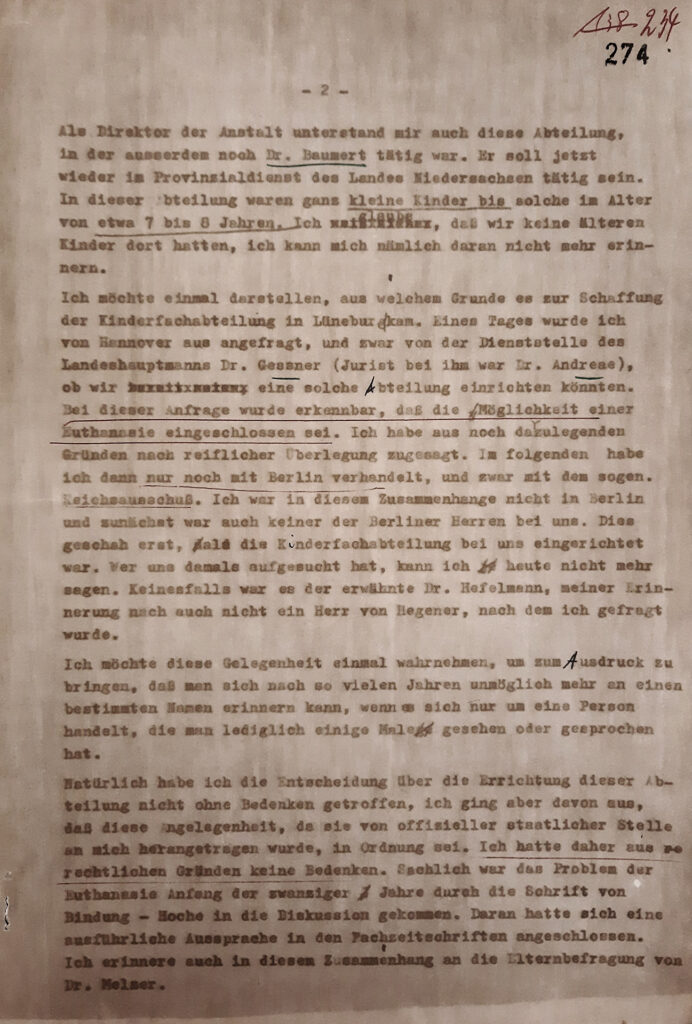

Auszug aus einer Aussage von Max Bräuner vom 30.11.1961.

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.

»Alles dies hat mich nun bewogen, den Vorschlag des Reichsausschusses zur Errichtung einer Kinderfachabteilung zu akzeptieren. So konnte ich damit rechnen, wenigstens nunmehr auf diese Weise die Anstalt meinen Patienten zu erhalten.«

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.

Max Bräuner sagt später:

Ich musste im Jahr 1941 Ja sagen

zur Kinder-Fachabteilung.

Nur so konnte die Anstalt bleiben.

Und nur so konnten wir Kranke behandeln.

Aber dafür mussten wir Kranke ermorden.

Gruppenfoto von Kindern und Jugendlichen mit ihren Betreuenden im Ferienheim auf dem Gelände der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, 26.7.1920.

ArEGL 118.

Es gab bereits Ausstattungen für die Einrichtung einer »Kinderfachabteilung«. Schon im Sommer 1920 waren einzelne Gebäude für ein »Ferienheim« für Kinder genutzt. Im Frühjahr 1922 wurde in den Häusern 12, 14, 16, 20 und 26 ein »Kindererholungsheim« eingerichtet. Es wurde vom Landesverein für Volkswohlfahrt Hannover betrieben. Vorrangig durften Kinder aus der Provinz Hannover kommen. Die ärztliche Versorgung der Kinder wurde durch den 1. Oberarzt der Heil- und Pflegeanstalt sichergestellt.

Für die Kinder-Fachabteilung ist alles da.

Zum Beispiel: Kinder-Betten und

Kinder-Stühle.

Denn es gibt schon vor der Nazi-Zeit Kinder in der Anstalt in Lüneburg:

Im Jahr 1920 gibt es ein Ferien-Heim

für Kinder auf dem Gelände von der Anstalt.

Und im Jahr 1922 gibt es

ein Erholungs-Heim für Kinder.

Die Kinder kommen aus Hannover

in die Heime in Lüneburg.

Der erste Arzt von der Anstalt passt

auf die Gesundheit von den Kindern auf.

Auf diesem Foto sieht man Kinder und Betreuer im Ferien-Heim.

Das Foto ist aus dem Jahr 1920.

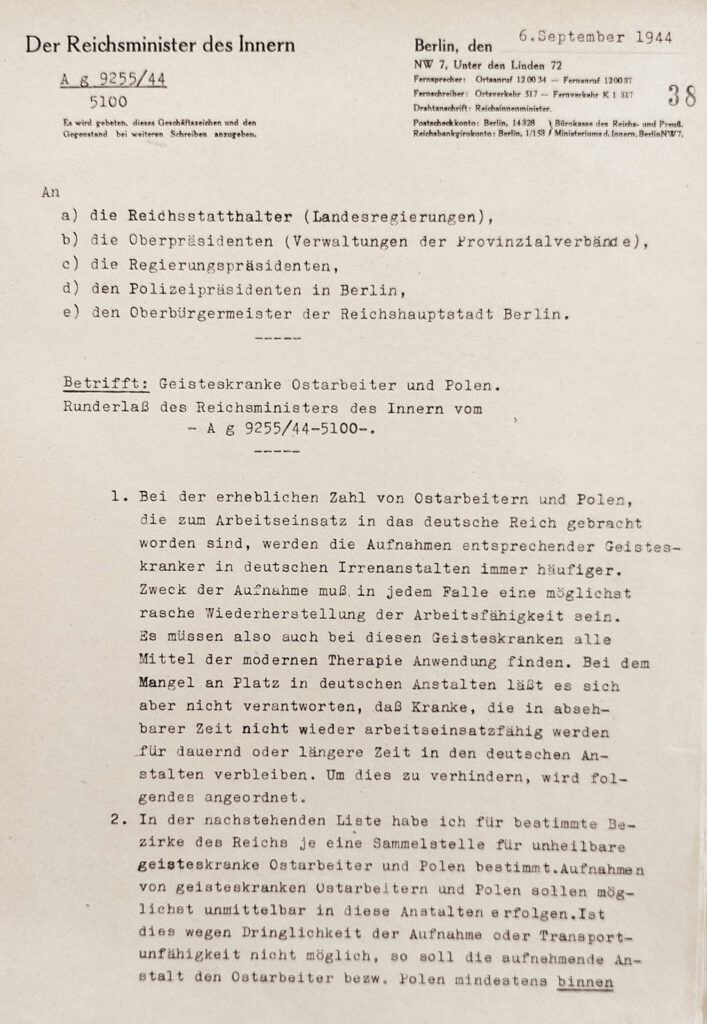

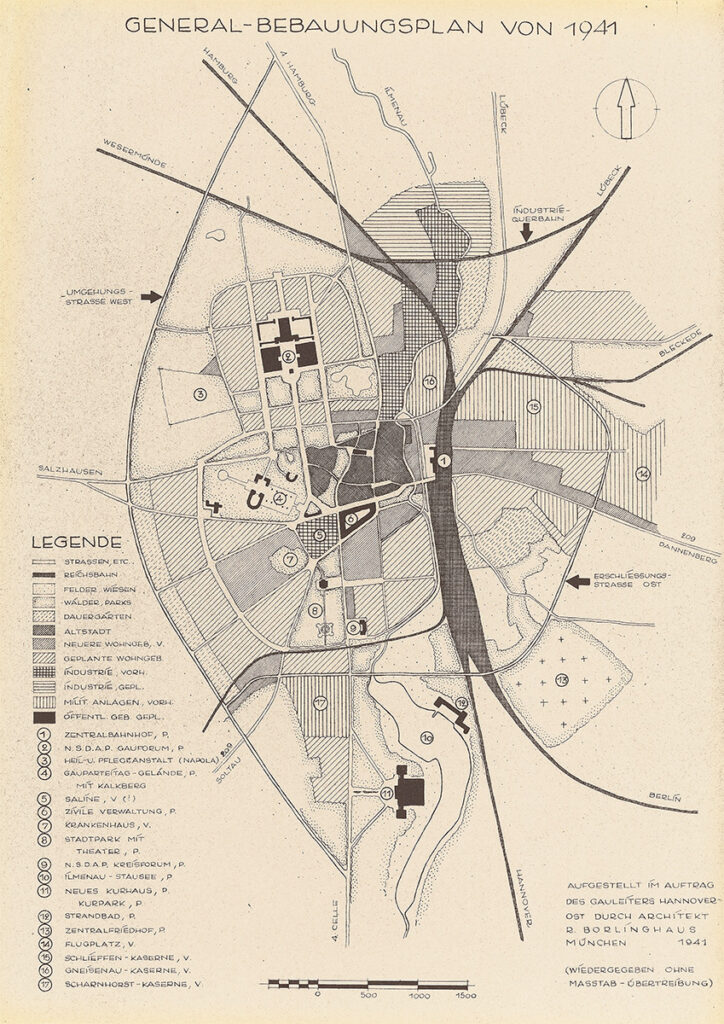

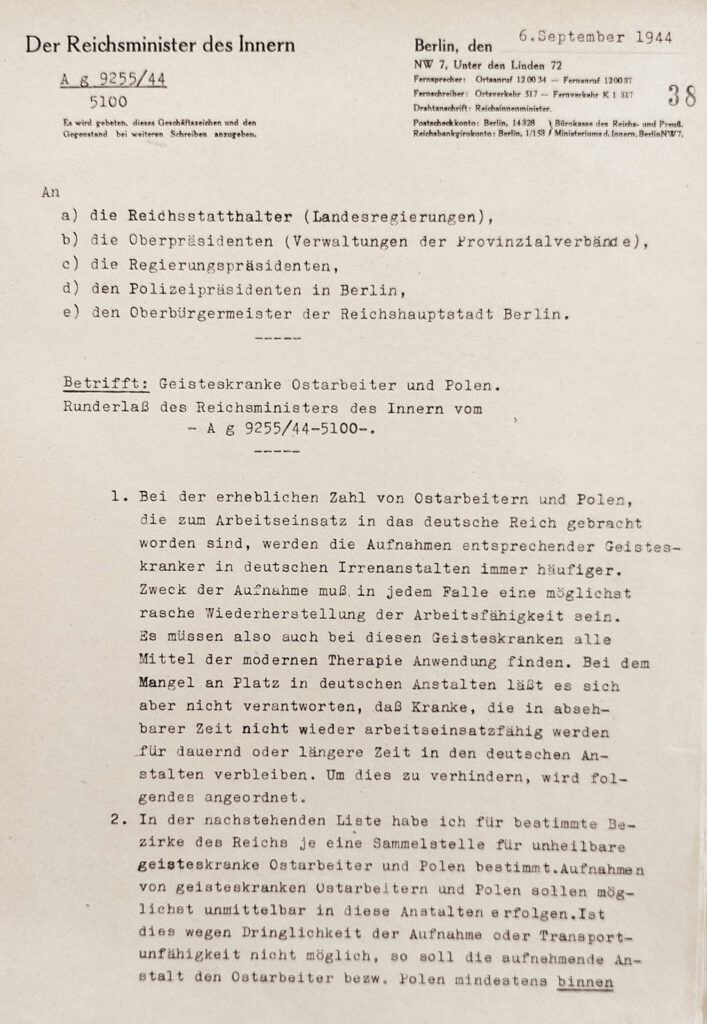

Auszug aus Runderlass des Reichsministers des Innern vom 6.9.1944.

BArch R 1501/3768.

Weil die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt durch die »Kinderfachabteilung« Erfahrungen in der Auswahl und Ermordung von Erkrankten hatte, eignete sie sich später als eine von elf »Sammelstellen für geisteskranke Ostarbeiter und Polen« (»Ausländersammelstelle«). Außerdem gab es in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg bereits viele Erkrankte ausländischer Herkunft. Sie wurden ab 1943 in getrennten Abteilungen untergebracht.

In der Anstalt in Lüneburg ist es so:

Die Ärzte lernen ab dem Jahr 1941

wie man Kranke ermordet.

Sie ermorden sehr viele Menschen,

auch Kinder.

Die Ärzte in der Anstalt sind Nazis.

Darum gibt es im Jahr 1944 noch eine extra Aufgabe für die Anstalt:

Man richtet eine Ausländer-Sammelstelle

in der Anstalt ein.

Hier werden Zwangs-Arbeiter und Kranke

aus anderen Ländern ermordet.

Zuerst überprüft man diese Menschen:

• Können sie arbeiten?

Dann dürfen sie weiterleben.

• Können sie nicht arbeiten?

Dann müssen sie sterben.

Es gibt nur 11 Ausländer-Sammelstellen

in Nazi-Deutschland.

Eine Ausländer-Sammelstellen ist

in Lüneburg.

Das steht in diesem Text

vom Reichsinnenminister aus dem Jahr 1944.

WHY LÜNEBURG?

The Lüneburg Institution and Nursing Home and the Lüneburg City Hospital were the scenes of various »Euthanasia« crimes. There were several reasons for this. Lüneburg is also unique in terms of the scale of the crimes.

The Lüneburg Hereditary Health Court handed down more than twice as many rulings on forced sterilisation as elsewhere. This was partly because all the facilities needed to implement »racial hygiene« were located there: a special school, barracks, the health department, a institution and nursing home, a hereditary health court and a hospital. The institutions worked hand in hand.

In total, more than 2,000 patients from hospitals and nursing homes in the province of Hanover were transferred to »Aktion T4«. Only a few survived.

Transfers of patients from the province of Hanover in 1941.

Most institutions in the province of Hanover transferred fewer than 200 patients on average. A total of 483 patients were transferred from the Lüneburg mental hospital to the »T4« institutions. That was more than twice as many as from almost all other institutions in the province of Hanover. The reason for this was that in the spring of 1941, 476 patients were to be transferred from the Langenhorn institution in Hamburg to Lüneburg, and free beds were needed.

In 1939, Lüneburg’s urban planning did not initially envisage the expansion of Lüneburg into the »Gaustadt«. The Lüneburg institution and nursing home was still untouched in the legend (number 7). That changed between 1939 and 1941.

Lüneburg 1939, Pinnekamp Collection, from: Werner Preuß: Urban development and architecture. Lüneburg in the 20th century, Husum 2001, p. 73.

Lüneburg 1939, Pinnekamp Collection, from: Werner Preuß: Urban development and architecture. Lüneburg in the 20th century, Husum 2001, p. 74.

The general development plan from 1941 shows that a gigantic Gauforum was planned to the north-east of the Lüneburg institution and nursing home, which would have been more than four times the size of the grounds of the institution and nursing home. A party conference centre was to be built to the south of the asylum. A »National Political State Institution« (NAPOLA) was planned for the use of the institution and nursing home.

Map of Lüneburg with markings indicating planned Nazi buildings, circa 1941.

StadtALg K 10-H-6-1.

The institution was to fall victim to Lüneburg’s expansion to become the Gau capital. Max Bräuner prevented this.

In addition to using the institution for a NAPOLA, there are also said to have been plans to move an SS training centre or barracks into the institution. Parts of the Gau administration were also to be housed in the institution buildings. Max Bräuner was able to avert the closure of the institution and nursing home by setting up a »Specialised children’s ward«.

Extract from a statement by Max Bräuner dated 30 November 1961.

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.

»All this has now persuaded me to accept the Reich Committee’s proposal to set up a specialised children’s department. In this way at least, I could count on being able to preserve the institution for my patients.«

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.

Group photo of children and young people with their carers in the holiday home on the grounds of the Lüneburg institution and nursing home, 26.7.1920.

ArEGL 118.

There were already facilities for the establishment of a »Children’s special wards«. By the summer of 1920, individual buildings were already being used for a »Holiday home« for children. In spring 1922, a »Children’s holiday home« was set up in houses 12, 14, 16, 20 and 26. It was run by the Landesverein für Volkswohlfahrt Hannover. Priority was given to children from the province of Hanover. Medical care for the children was provided by the first senior physician of the institution and nursing home.

Excerpt from the circular of the Reich Minister of the Interior dated 6 September 1944.

BArch R 1501/3768.

Because the Lüneburg institution and nursing home had experience in the selection and murder of patients through the »Children’s special wards«, it was later suitable as one of eleven »collection centres for mentally ill Eastern workers and Poles« (»foreigners’ collection centre«). In addition, there were already many patients of foreign origin in the Lüneburg institution and nursing home. They were housed in separate wards from 1943 onwards.

DLACZEGO LÜNEBURG?

Sanatorium i Dom Opieki w Lüneburgu oraz Szpital Miejski w Lüneburgu były scenami różnych zbrodni »Eutanazji«. Było ku temu kilka powodów. Lüneburg jest również wyjątkowy pod względem skali przestępstw.

Dziedziczny Sąd Zdrowia w Lüneburgu wydał ponad dwa razy więcej wyroków o przymusowej sterylizacji niż w innych miejscach. Wynikało to również z faktu, że na miejscu znajdowały się wszystkie obiekty potrzebne do wdrożenia »Higieny rasowej«: szkoła pomocnicza, koszary, urząd zdrowia, sanatorium i dom opieki, dziedziczny sąd zdrowia i szpital. Instytucje te pracowały ramię w ramię.

W sumie ponad 2000 chorych zostało przeniesionych z zakładów leczniczych i opiekuńczych prowincji Hanower do »akcji T4«. Tylko nieliczni przeżyli.

Transfery pacjentów z prowincji Hanower w 1941 r.

Większość zakładów w prowincji Hanower przeniosła średnio poniżej 200 chorych. Z zakładu leczniczego i opiekuńczego w Lüneburgu do zakładów »T4« przeniesiono łącznie 483 chorych. Było to ponad dwa razy więcej niż z prawie wszystkich innych zakładów w prowincji Hanower. Powodem tego było to, że wiosną 1941 r. 476 chorych miało zostać przeniesionych z hamburskiego zakładu Langenhorn do Lüneburga i potrzebne były wolne łóżka.

W 1939 r. plan urbanistyczny Lüneburga początkowo nie przewidywał przekształcenia Lüneburga w »Gaustadt«. Sanatorium i dom opieki w Lüneburgu pozostały nietknięte w legendzie (numer 7). Zmieniło się to w latach 1939-1941.

Lüneburg 1939, kolekcja Pinnekamp, z: Werner Preuß: Rozwój miast i architektura. Lüneburg w XX wieku, Husum 2001, s. 73.

Lüneburg 1939, kolekcja Pinnekamp, z: Werner Preuß: Rozwój miast i architektura. Lüneburg w XX wieku, Husum 2001, s. 74.

Ogólny plan rozwoju z 1941 r. pokazuje, że na północny wschód od sanatorium i domu opieki w Lüneburgu planowano gigantyczne Gauforum, które miało być ponad czterokrotnie większe od terenu sanatorium i domu opieki. Na południe od azylu miało powstać centrum konferencyjne partii. Na terenie sanatorium i domu opieki planowano utworzenie »Narodowej Politycznej Instytucji Państwowej« (NAPOLA).

Plan miasta Lüneburg z zaznaczonymi planowanymi budynkami nazistowskimi, około 1941 r.

StadtALg K 10-H-6-1

Instytucja ta miała paść ofiarą ekspansji Lüneburga, który stał się stolicą Gau. Max Bräuner zapobiegł temu.

Oprócz wykorzystania instytucji na potrzeby NAPOLA, mówi się również o planach przeniesienia do niej centrum szkoleniowego SS lub koszar. Część administracji Gau miała również zostać umieszczona w budynkach instytucji. Max Bräuner był w stanie zapobiec zamknięciu sanatorium i domu opieki poprzez utworzenie »specjalistycznego oddziału dziecięcego«.

Fragment oświadczenia Maxa Bräunera z dnia 30 listopada 1961 r.

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 N. 3

»Wszystko to przekonało mnie teraz do zaakceptowania propozycji Komitetu Rzeszy, aby utworzyć wyspecjalizowany oddział dziecięcy. Przynajmniej w ten sposób mogłem liczyć na zachowanie instytucji dla moich pacjentów.«

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 N. 3.

Zdjęcie grupowe dzieci i młodzieży z opiekunami w domu wypoczynkowym na terenie sanatorium i domu opieki w Lüneburgu, 26.7.1920 r.

ArEGL 118.

Istniały już możliwości utworzenia »oddziału dziecięcego«. Latem 1920 r. poszczególne budynki były już wykorzystywane na »dom wakacyjny« dla dzieci. Wiosną 1922 r. w domach nr 12, 14, 16, 20 i 26 utworzono »dom wypoczynkowy dla dzieci«. Był on prowadzony przez Landesverein für Volkswohlfahrt Hannover. Pierwszeństwo miały dzieci z prowincji Hanower. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował pierwszy starszy lekarz sanatorium i domu opieki.

Fragment okólnika Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy z dnia 6 września 1944 r.

BArch R 1501/3768.

Ponieważ sanatorium i dom opieki w Lüneburgu miały doświadczenie w selekcji i mordowaniu pacjentów za pośrednictwem »oddziału pediatrycznego«, nadawały się później jako jeden z jedenastu »ośrodków gromadzenia chorych psychicznie pracowników ze Wschodu i Polaków« (»ośrodek gromadzenia cudzoziemców«). Ponadto w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu przebywało już wielu pacjentów obcego pochodzenia. Od 1943 r. byli oni umieszczani na oddzielnych oddziałach.