NFC zu E-P-02

WER MACHTE MIT?

An der Verfolgung und Ermordung von Erkrankten und Menschen mit Beeinträchtigungen waren viele beteiligt. Es gab Richter, Ärzt*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Menschen, die andere meldeten, sogar Familienangehörige, die mitmachten.

WER MACHT MIT?

Viele Menschen machen beim Kranken-Mord mit:

• Richter.

• Ärzte.

• Menschen vom Amt.

• Menschen aus der Familie von Kranken.

»Zentraldienststelle« (»Zentrale«) in der Villa in der Tiergartenstraße 4, um 1935.

Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 (01) Nr. 0152461 | Fotograf Walter Köster.

In Berlin wurde ein Amt (»Zentraldienststelle« oder »Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten«) geschaffen, das den Krankenmord verwaltete. Es hatte seinen Sitz in der Tiergartenstraße 4. Dort kamen alle Meldebögen an und wurden an 40 Gutachter weitergeleitet. Sie entschieden nur anhand dieser Unterlagen, ob ein Mensch mit Gas ermordet werden sollte oder nicht. Falls ja, machten sie ein rotes Pluszeichen, falls nein, machten sie ein blaues Minuszeichen auf den Bogen.

Für den Kranken-Mord gibt es ein extra Amt.

Das Amt heißt: Zentraldienststelle.

Das Amt ist in einer Villa.

Die Adresse vom Amt ist:

Tiergartenstraße 4 in Berlin.

Dort planen die Nazis den Kranken-Mord mit Gas.

Das ist ein Foto von der Villa in der Tiergartenstraße 4 aus dem Jahr 1935.

In der Zentraldienststelle arbeiten 40 Ärzte.

Sie entscheiden,

welche Kranke ermordet werden.

Darf ein Kranker am Leben bleiben.

Dann machen die Ärzte einen blauen Strich

auf die Kranken-Akte.

Muss ein Kranker sterben.

Dann machen sie ein rotes Kreuz

auf die Kranken-Akte.

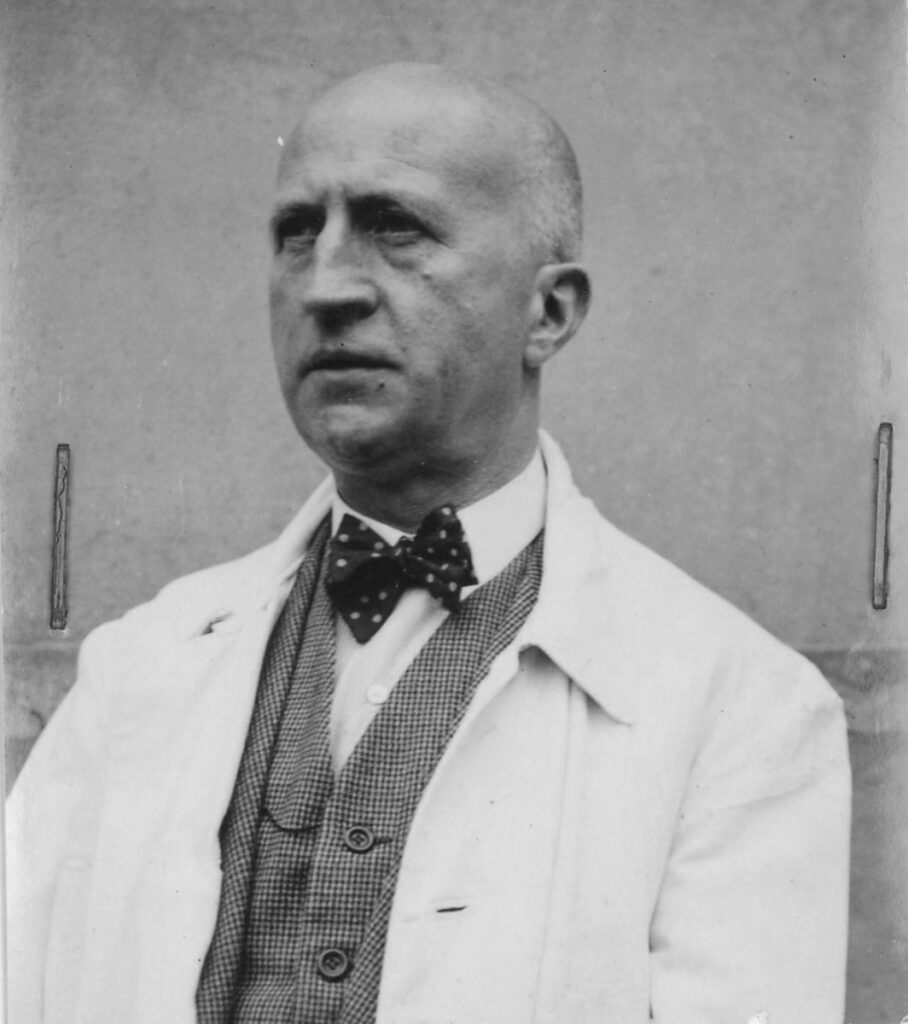

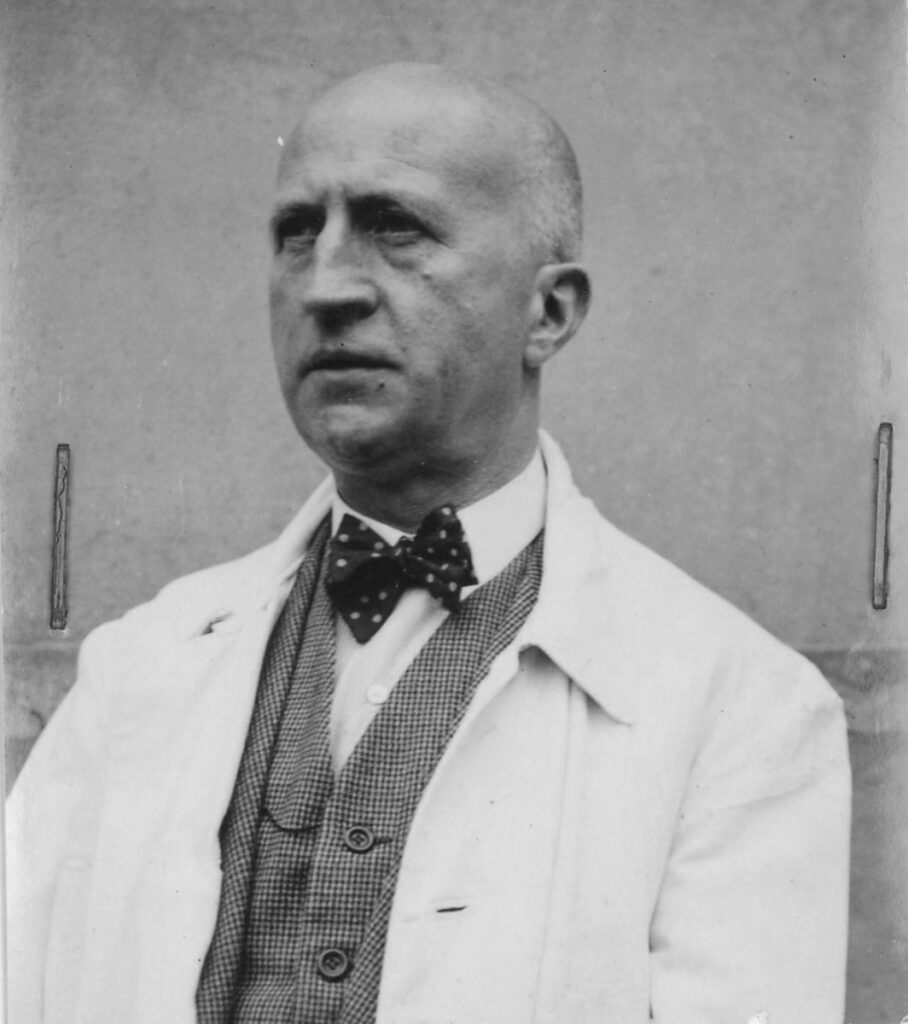

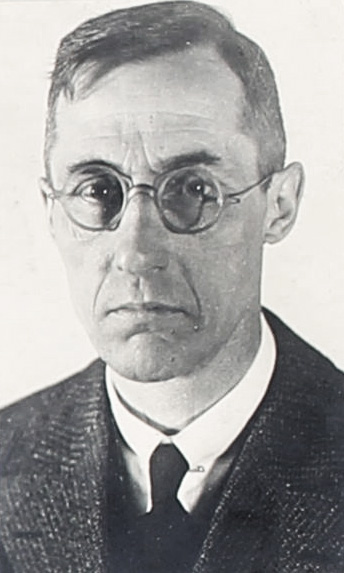

Die Obergutachter waren Werner Heyde, Paul Nitsche und Herbert Linden. Infolge ihrer Entscheidungen wurden insgesamt etwa 100.000 Menschen ermordet. Der Gas-Mord an Erkrankten wurde nach der Adresse der »Zentrale« als »Aktion T4« bezeichnet. Der Gas-Mord an KZ-Häftlingen in drei Tötungsanstalten hieß »Sonderbehandlung 14f13«.

Die 40 Ärzte von der Zentraldienstelle haben

3 Chefs.

Die 3 Chefs entscheiden:

Wer wird Opfer vom Kranken-Mord mit Gas.

Ein Chef ist Paul Nitsche.

Er ist auf diesem Foto.

Das Foto ist aus dem Jahr 1930.

Der Kranken-Mord mit Gas heißt: Aktion T4.

T4 steht für Tiergartenstraße 4.

Das ist die Adresse von der Zentraldienststelle

in Berlin.

Es werden auch Häftlinge ermordet.

Sie kommen aus Konzentrations-Lagern.

Sie werden in Anstalten ermordet.

Dieser Mord heißt:

Sonderbehandlung 14f13.

Über 100 Tausend Menschen werden in den Anstalten mit Gas ermordet.

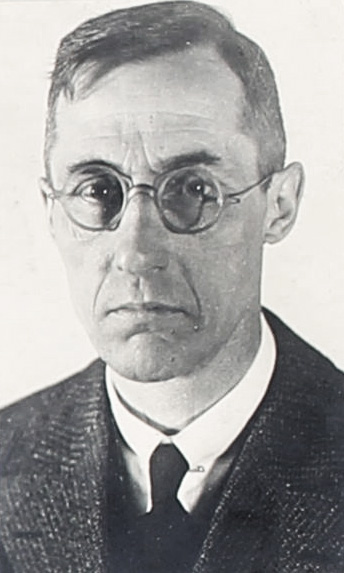

Paul Nitsche, um 1930.

Sächsisches Staatsarchiv, 13859 Staatskanzlei, 6081.

»Es ist doch herrlich, wenn wir in den Anstalten den Ballast loswerden und nun richtige Therapie treiben können.«

Paul Nitsche zitiert nach Georg Andreae, 8.8.1961.

Paul Nitsche sagt:

Es ist toll,

wenn schwer Kranke ermordet werden.

Dann haben wir mehr Platz und

können richtige Behandlungen machen.

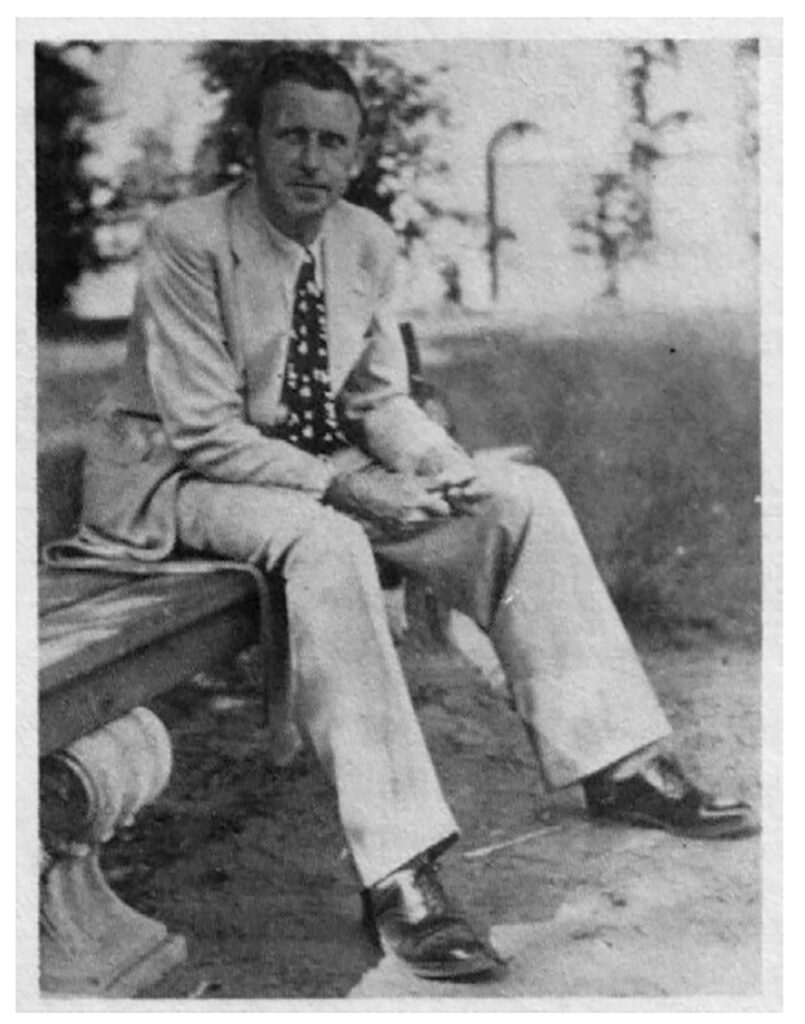

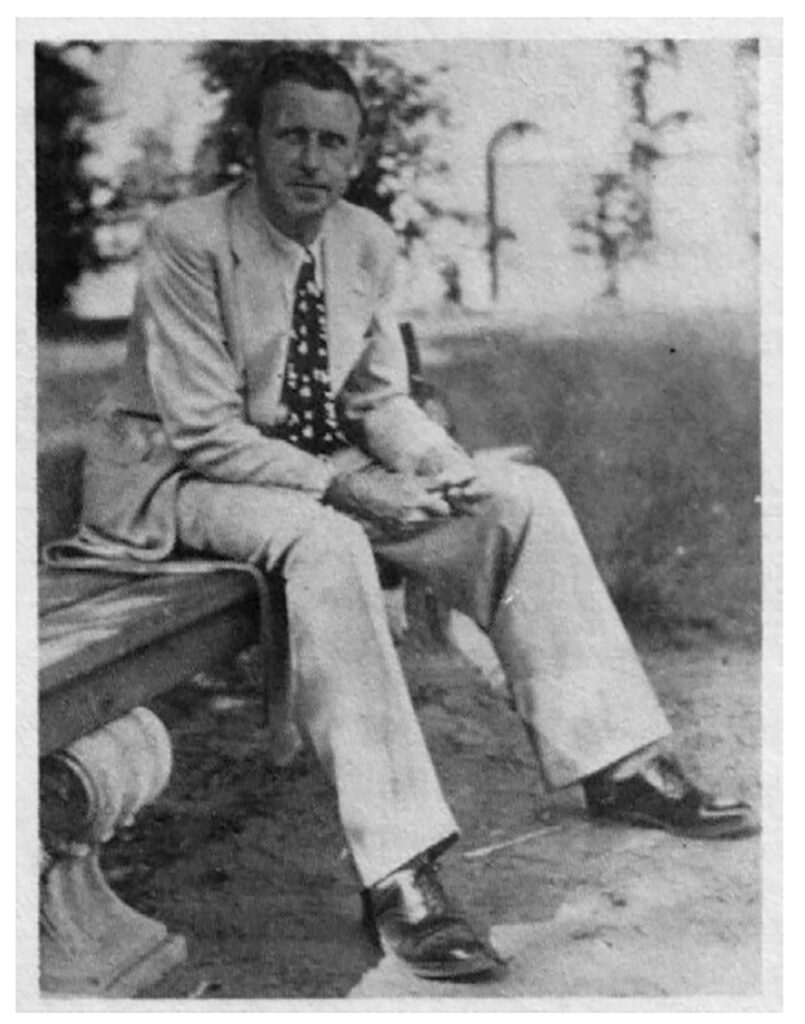

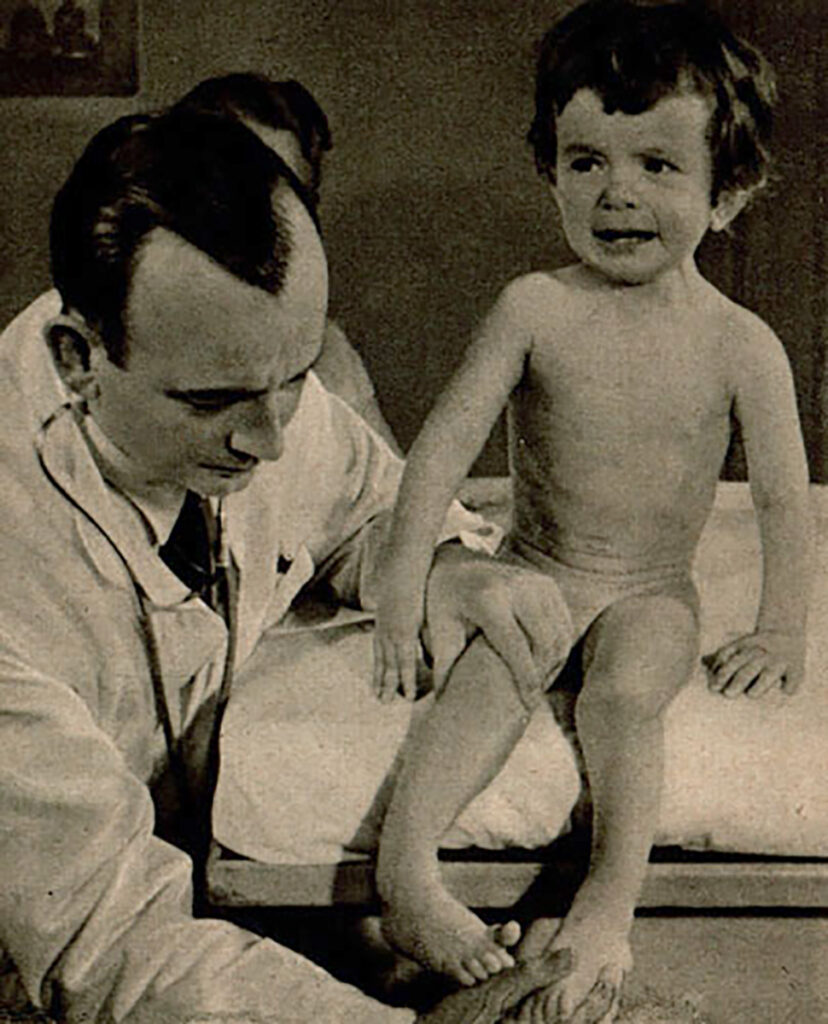

Hans Hefelmann, um 1954.

Aus: Andreas Kinast: »Das Kind ist nicht abrichtfähig«. »Euthanasie« in der Kinderfachabteilung Waldniel 1941 – 1943, Köln/Weimar/Wien 2014, S. 52.

Für die Umsetzung der »Kinder-Euthanasie« wurde im Mai 1939 ein »Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden« (»Reichsausschuss«) geplant. Es war eine Tarnorganisation. Zur Planungsgruppe gehörten Karl Brandt, Philipp Bouhler und Werner Catel. Außerdem gehörten Herbert Linden, Hans Hefelmann und drei beratende Ärzte (Hellmuth Unger, Hans Heinze und Ernst Wentzler) dazu.

Einige Ärzte treffen sich,

um den Kranken-Mord an Kindern zu planen.

Sie nennen sich: Reichsausschuss.

Die Ärzte Karl Brandt, Philipp Bouhler und

Werner Catel gehören zum Reichsausschuss.

Das ist ein Foto von Hans Hefelmann

aus dem Jahr 1954.

Er ist auch im Reichausschuss.

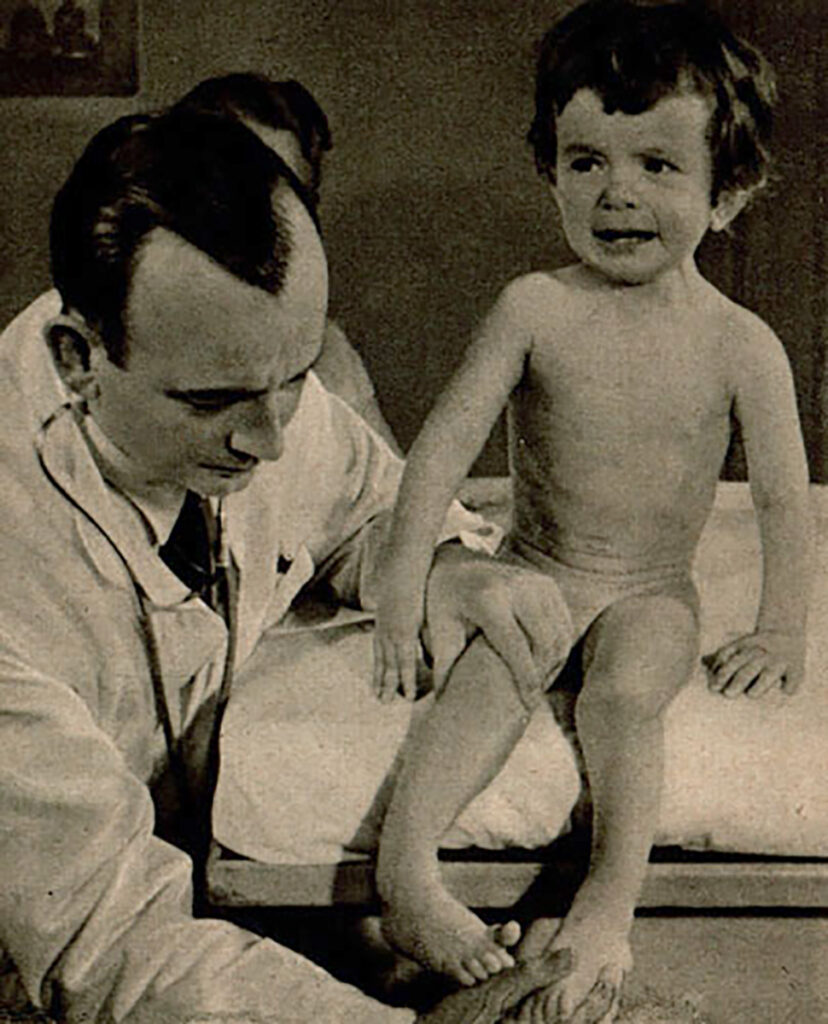

Hans Heinze, Werner Catel und Ernst Wentzler erklärten sich bereit, Gutachter im »Reichsausschuss« zu sein. Sie bewerteten die Kinder und Jugendliche danach, ob sie für die »Kinder-Euthanasie« infrage kamen. Durch ihre Entscheidungen kam es zu Zwangseinweisungen in »Kinderfachabteilungen« und Tötungen, abhängig von einer angeblich festgestellten »Bildungs- und Entwicklungsunfähigkeit«. Der »Reichsausschuss« unterstand der Kanzlei des Führers.

Die Ärzte Hans Heinze, Werner Catel und

Ernst Wentzler sind Gutachter im Reichsausschuss.

Sie entscheiden bis zum Jahr 1945:

• Welche Kinder kommen

in eine Kinder-Fachabteilung.

• Welche Kinder können zu Hause bleiben.

Sie beraten auch die Ärzte

in den Kinder-Fachabteilungen.

Sie entscheiden zum Beispiel:

Welche Kinder mit Behinderung werden ermordet und welche nicht.

Einige Kinder mit Behinderung gehen

normal zur Schule und können lernen.

Diese Kinder werden nicht ermordet.

Sie dürfen weiterleben.

Alle anderen Kinder mit Behinderung sollen ermordet werden.

Die 3 Gutachter entscheiden allein.

Aber Adolf Hitler ist ihr Chef.

Ernst Wentzler, nach 1945.

Kopie ArEGL. | World War II Museum New Orleans.

Ab 1934 wurden Erbgesundheitsgerichte eingerichtet. Das Lüneburger Erbgesundheitsgericht entschied in mindestens 2.300 Fällen über Sterilisationen. Mehr als 800 Jugendliche, Frauen und Männer wurden durch Beschluss des Lüneburger Gerichts zwangssterilisiert. Mit 2,5 Prozent lag ihr Anteil deutlich über dem Reichsdurchschnitt (0,5 bis 1,0 Prozent). Das Erbgesundheitsobergericht in Celle als höheres Gericht entschied die Lüneburger Verfahren in 180 Fällen zu Ungunsten der Betroffenen.

Seit dem Jahr 1934 gibt es

ein Erbgesundheits-Gericht.

Das ist ein Sondergericht.

Das Gericht entscheidet:

Welche Menschen dürfen Kinder bekommen und welche nicht.

Vielleicht entscheidet das Gericht,

ein Mensch soll keine Kinder bekommen.

Dann wird der Mensch bei einer OP unfruchtbar gemacht.

Die OP bekommen Frauen und Männer.

Die Ärzte machen die OP,

auch wenn der Mensch das nicht will.

Das nennt man: Zwangs-Sterilisation.

Diese Menschen bekommen

eine Zwangs-Sterilisation:

• Menschen mit seelischen Krankheiten.

• Menschen,

die süchtig nach Alkohol sind.

• Menschen mit Behinderung.

• schwule Menschen.

• Sinti und Roma.

• Menschen ohne Wohnung.

In Lüneburg gibt es auch ein Sondergericht.

Das Gericht entscheidet bei über 800 Menschen:

Sie sollen eine Zwangs-Sterilisation bekommen.

Das sind viel mehr,

als an anderen Sondergerichten.

Land- und Amtsgericht Lüneburg sowie Sitz des Gesundheitsamtes Lüneburg, 1943/1944.

StadtALg BS-45027.

Jedes Verfahren wurde von einem Richter und zwei ärztlichen Beisitzern geführt. Dies waren je ein Amtsrichter (Stölting, Börner, Jahn, Severin oder van Leesen), ein niedergelassener Arzt (Dressler, Vosgerau, Bergmann oder Cropp) und ein verbeamteter Arzt (Bräuner, Rohlfing oder Sander). Gutachter und Beisitzer durften nicht dieselbe Person sein. Die Entscheidungen wurden im Gericht oder in der Anstalt getroffen. Sie folgten den Empfehlungen des Gesundheitsamtes. Weil dieses 1943 in den Anbau zog, in dem sich bereits das Erbgesundheitsgericht befand, waren die Wege kurz.

Bei einer Verhandlung vor dem Sondergericht

in Lüneburg sind immer 3 Richter dabei:

• ein Richter.

• ein Arzt mit einer eigenen Praxis.

• ein Amts-Arzt.

Einige Ärzte sind auch Richter und Gutachter.

Ist ein Arzt Gutachter bei einem Kranken.

Dann darf er bei der Verhandlung vor Gericht, nicht der Richter sein.

Ärzte dürfen nicht über ihre eigenen Kranken entscheiden.

Die Verhandlungen sind im Gericht

oder in der Anstalt in Lüneburg.

Der Richter hat oft die gleiche Meinung,

wie der Amts-Arzt vom Gesundheits-Amt.

Gesundheits-Amt und Sondergericht sind

in Lüneburg in einem Haus.

Sie arbeiten oft zusammen.

Auf diesem Foto ist das Haus

vom Sondergericht und vom Gesundheits-Amt in Lüneburg.

Das Foto ist etwa aus dem Jahr 1943.

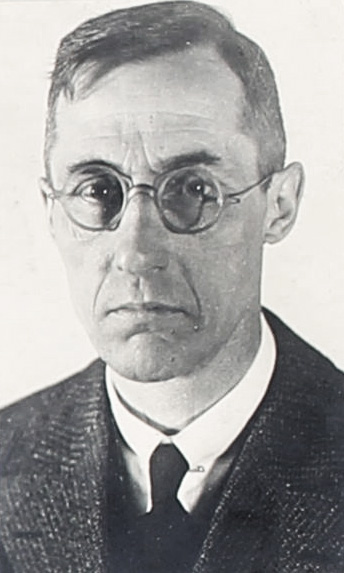

HANS ROHLFING (1890 – 1977)

Hans Rohlfing aus Rohrbach (Heidelberg) studierte ab 1908 Medizin in Berlin. Anfang August 1914 bestand er die ärztliche Prüfung und wurde Truppenarzt. 1918 bis 1920 war er in Antwerpen interniert und Militärarzt. 1919 heiratete er Annette von Medow. Sie hatten keine Kinder. 1920 wurde Rohlfing Amtsarzt in Darmstadt, 1921 Kreisarzt in Uelzen. Ab 1928 leitete er das Uelzener Gesundheitsamt, war kurze Zeit in Lüchow und wurde 1930 Leiter des Gesundheitsamtes Lüneburg.

HANS ROHLFING

Hans Rohlfing ist Arzt.

Er kommt aus der Nähe von Heidelberg.

Er ist im Ersten Weltkrieg Arzt für Soldaten.

Er überlebt den Krieg.

Hans Rohlfing heiratet im Jahr 1919.

Seine Frau und er haben keine Kinder.

Er wird Amts-Arzt im Gesundheits-Amt.

Er arbeitet im Gesundheits-Amt

in Darmstadt, Uelzen und Lüchow.

In der Nazi-Zeit arbeitet er

im Gesundheits-Amt in Lüneburg.

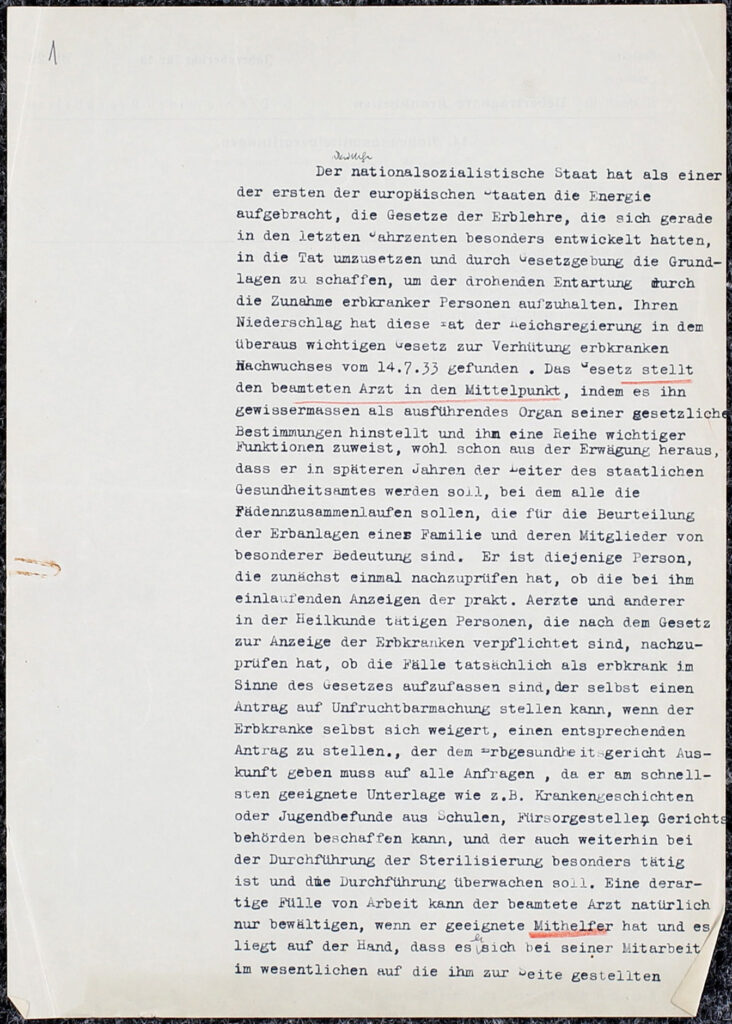

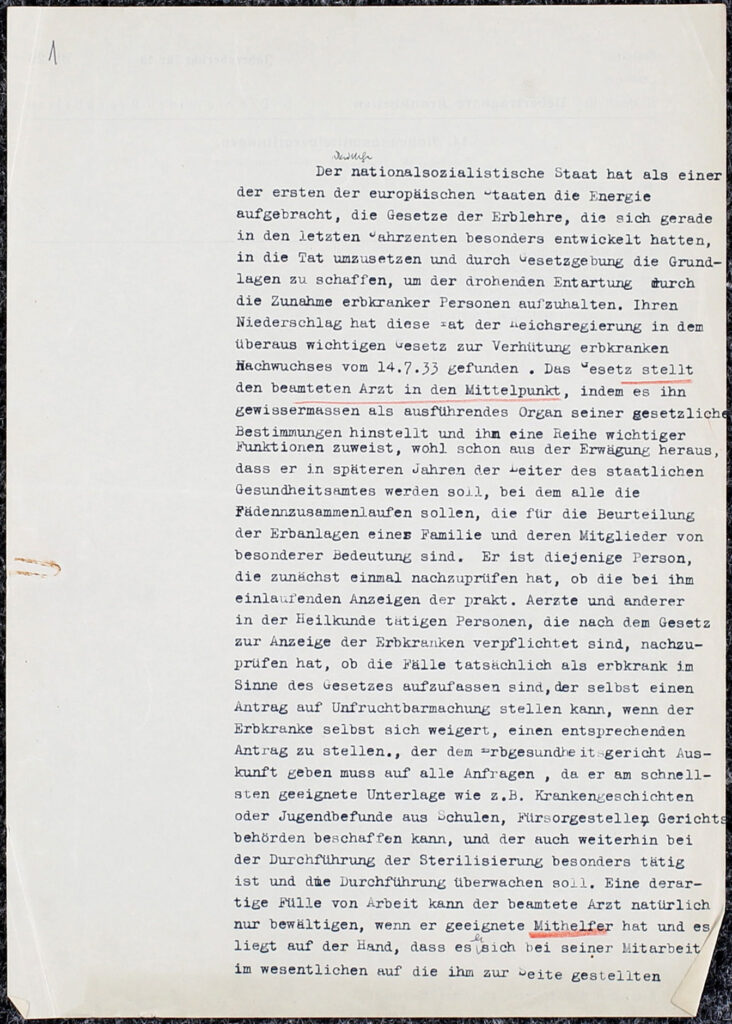

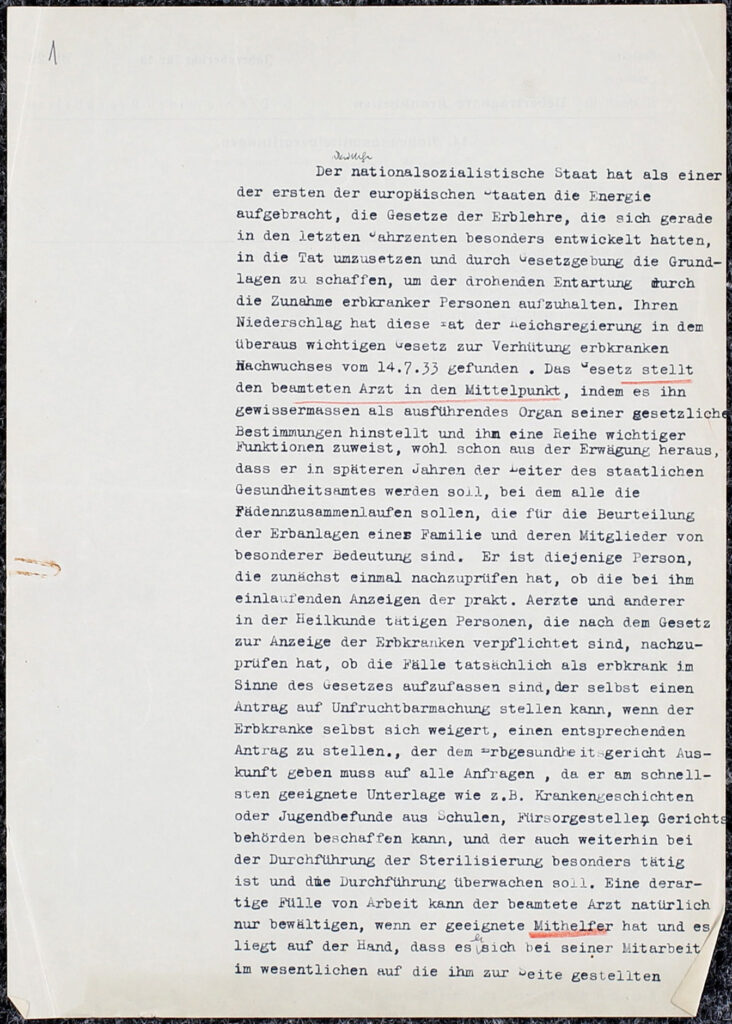

Vortragstext [Auszug] zum Kursus über die Durchführung des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« von 1. bis 15.6.1934.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 101/88 Nr. 275.

Die erbbiologische Erfassung und Begutachtung von »Erbkranken« war seine Hauptaufgabe. 1938 meldete Hans Rohlfing dem Amt für Volksgesundheit, dass 80 Prozent aller »Erbkranken und erbkranken Familien« von ihm erfasst seien. Er entschied über Ehetauglichkeit und Kinderbeihilfe, stellte im Auftrag der Gestapo die sogenannte »Rassenzugehörigkeit« von Häftlingen fest und bildete Fürsorger*innen und Gemeindeschwestern zur Anwendung der Rassengesetze aus.

In der Nazi-Zeit entscheidet Hans Rohlfing,

welche Menschen erbkrank sind.

Erbkrank heißt:

In der Familie gibt es eine Krankheit.

Zum Beispiel: Eine Mutter gibt eine Krankheit an ihre Kinder weiter.

Hans Rohlfing schreibt alle Menschen

mit Erbkrankheiten auf.

Und er sammelt Infos über die Familien

von den erbkranken Menschen.

Er schreibt sehr viele Menschen auf.

Nach 4 Jahren hat er schon fast alle Menschen mit Erbkrankheiten in Lüneburg aufgeschrieben.

Hans Rohlfing entscheidet auch,

welche Menschen heiraten dürfen.

Und welche Menschen Kindergeld bekommen.

Er prüft: Welche Häftlinge sind gesunde Deutsche.

Und er unterrichtet Sozialarbeiter.

Sozialarbeiter müssen Menschen bewerten.

Hans Rohlfing bringt ihnen bei,

wie das geht.

Nur gesunde deutsche Menschen sollen

gute Bewertungen bekommen.

Und nur gesunde Menschen

• dürfen heiraten.

• dürfen Kinder bekommen.

• bekommen Kindergeld.

»Der nationalsozialistische Staat hat als einer der ersten der europäischen Staaten die Energie aufgebracht […] durch Gesetzgebung die Grundlagen zu schaffen, um der drohenden Entartung durch die Zunahme erbkranker Personen aufzuhalten.«

Hans Rohlfing, Juni 1934.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 101/88 Nr. 275.

Hans Rohlfing sagt:

Deutschland ist das erste Land in Europa

mit einem Gesetz gegen Krankheiten.

In Deutschland gibt es Zwangs-Sterilisationen

bei Frauen und Männern.

Darum gibt es weniger kranke Menschen

in Deutschland.

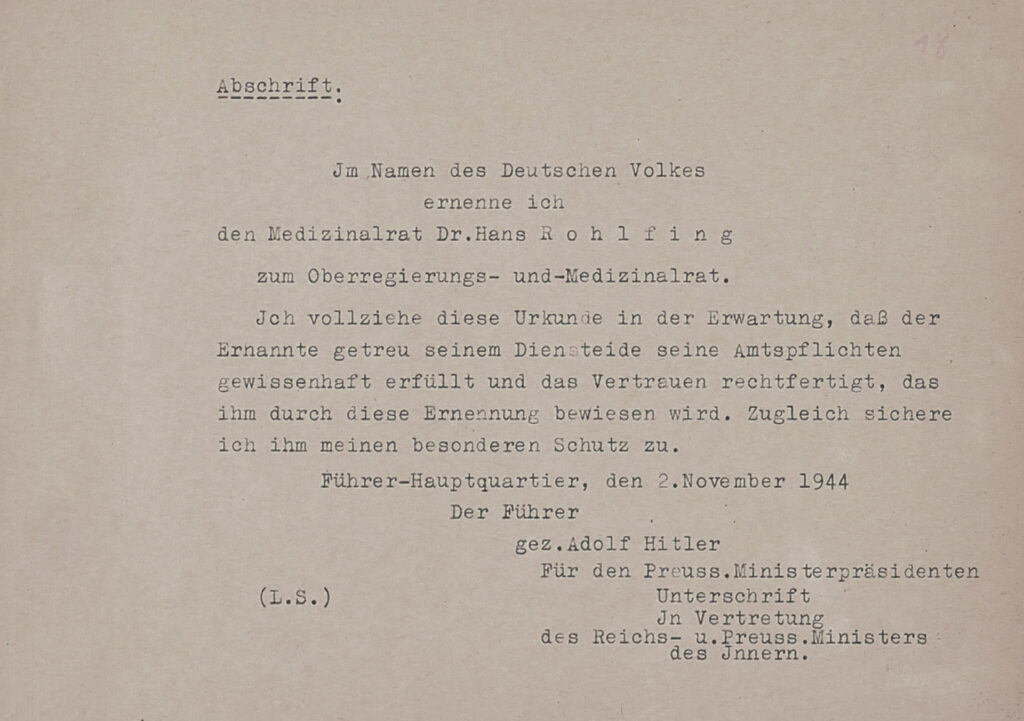

Abschrift der Ernennungsurkunde zum Oberregierungs- und Medizinalrat vom 2.11.1944.

NLA Hannover Nds. 120 Lüneburg Acc. 131/88 Nr. 222.

Hans Rohlfing entschied über 3.700 Anzeigen zur Zwangssterilisation. Bis zum 1. Oktober 1944 war Rohlfing an jedem Gerichtsverfahren zur Sterilisation beteiligt, entweder als Gutachter oder als Richter. Für seinen Fleiß wurde er einen Monat später von Adolf Hitler persönlich befördert. Nach dem Krieg ging seine Karriere weiter. Er starb am 26. Februar 1977 im Alter von 86 Jahren und hinterließ keine Kinder.

Hans Rohlfing entscheidet

über Zwangs-Sterilisationen.

Das macht er über 3.700-mal.

Er entscheidet als Arzt und als Richter.

Adolf Hitler belohnt ihn dafür.

Er wird befördert und bekommt mehr Geld.

Er ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich.

Er stirbt im Jahr 1977.

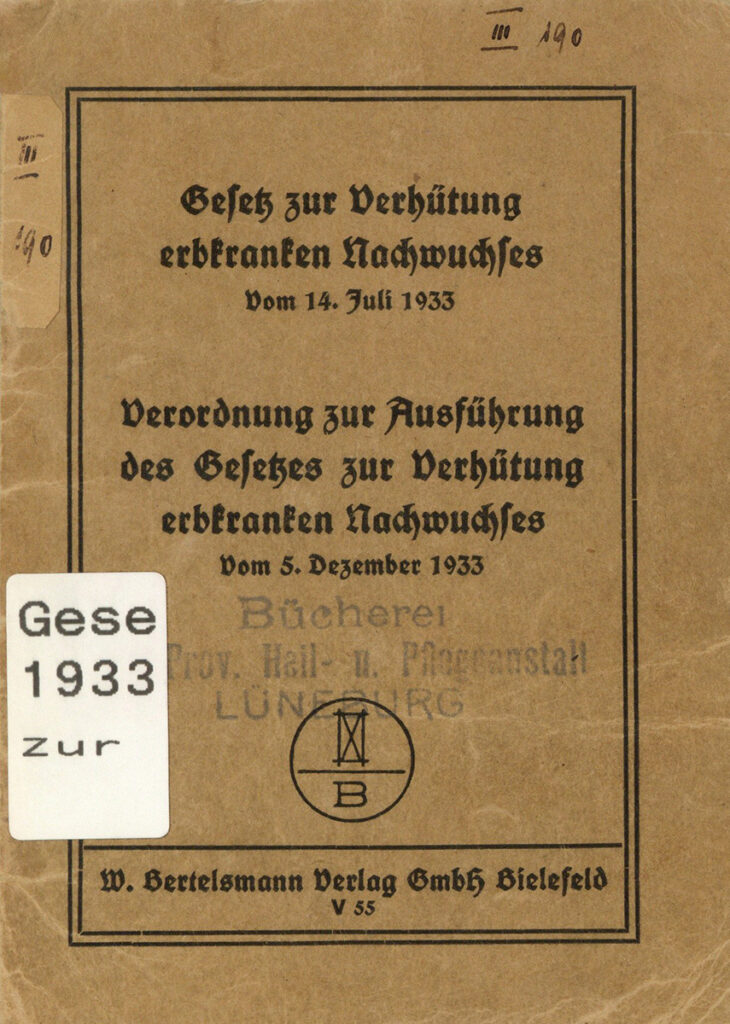

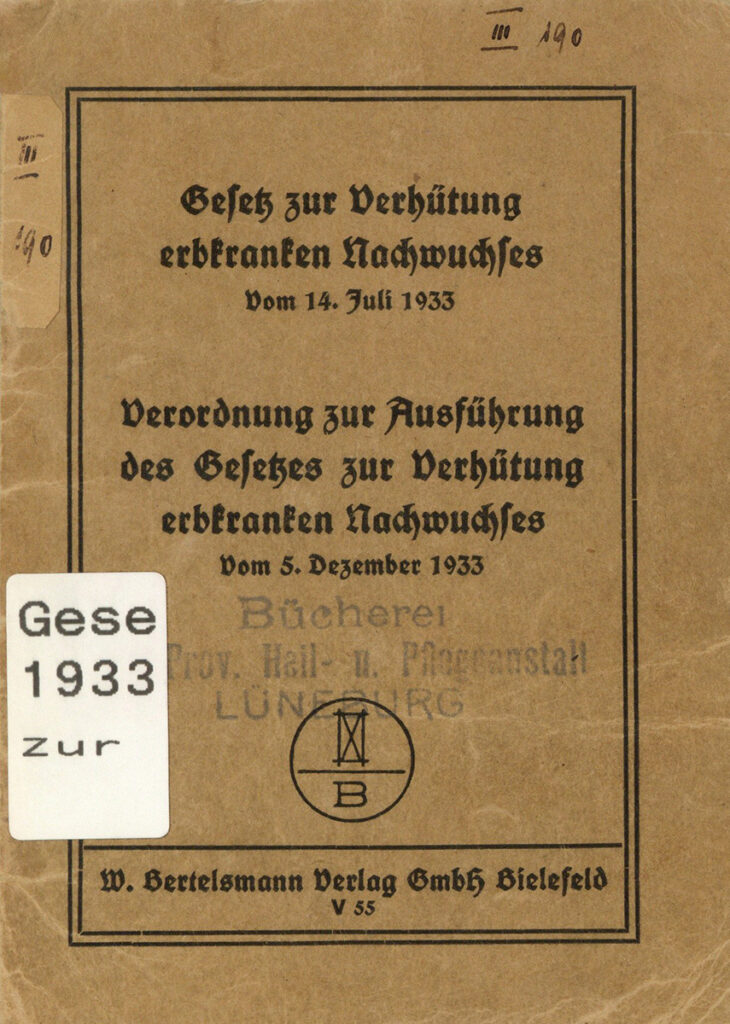

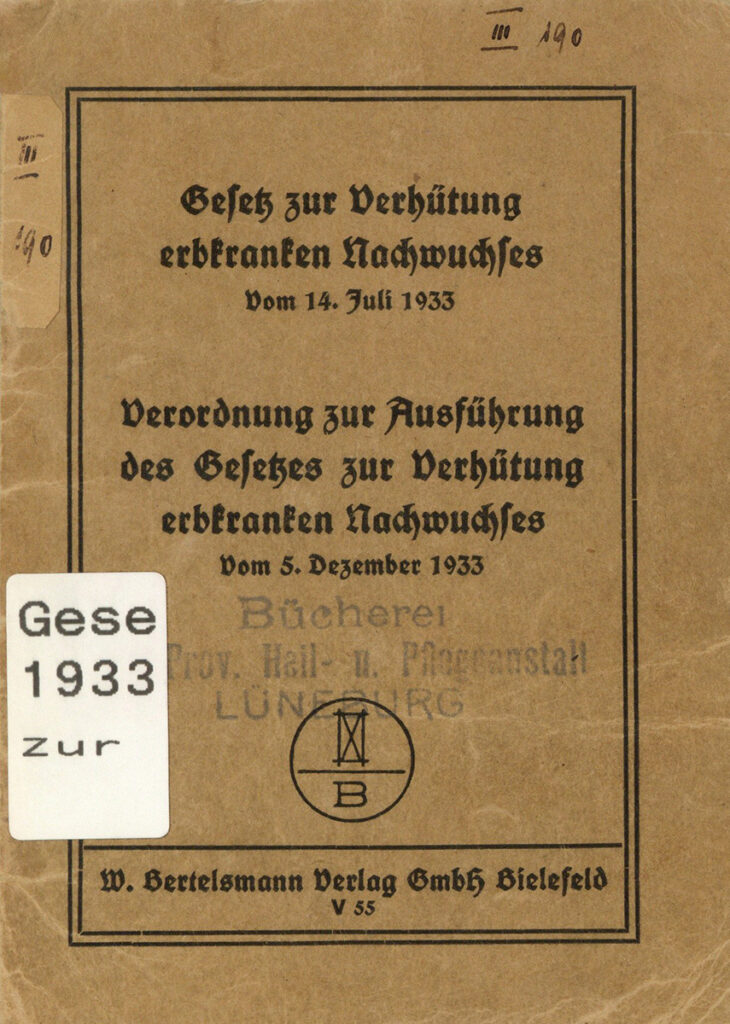

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, 1933.

ArEGL 166.

Das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« wurde am 14. Juli 1933 verabschiedet und trat am 1. Januar 1934 in Kraft. Es regelte die Zwangssterilisation.

Diese Ausgabe befand sich in der Bücherei der heutigen Psychiatrischen Klinik Lüneburg. Handschriftliche Notizen belegen, dass sie vom Ärztlichen Direktor Max Bräuner genutzt wurde. Er war zur Meldung von Erkrankten verpflichtet. Darüber hinaus war er Beisitzer am Erbgesundheitsgericht Lüneburg und entschied über Zwangssterilisationen bzw. Zwangsabtreibungen. Das Dokument zeigt, wie sehr er sich in diese Aufgabe einarbeitete.

Ab dem Jahr 1933 gibt es in Deutschland

ein neues Gesetz.

Das Gesetz heißt:

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.

Durch dieses Gesetz können

die Nazis bestimmen:

Wer darf Kinder bekommen und wer nicht.

Menschen mit Behinderungen

und seelisch Kranke dürfen keine Kinder bekommen.

Darum machen die Nazis sie unfruchtbar.

Die Regeln für das Unfruchtbarmachen stehen in dem Gesetz.

Zum Beispiel:

Ärzte müssen Bescheid sagen,

wenn sie Kranke behandeln.

Dann schreibt man die Kranken auf eine Liste.

So wissen die Nazis,

wo es Kranke in Deutschland gibt.

Einige Ärzte arbeiten bei einem Sondergericht.

Es heißt: Erbgesundheits-Gericht.

Dieses Gericht entscheidet,

welche Menschen unfruchtbar gemacht werden.

In diesem Heft steht das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.

In dem Gesetz steht:

Kranke Menschen dürfen

keine Kinder bekommen.

Das Gesetz ist aus dem Jahr 1933.

Das Heft gehört Max Bräuner.

Er ist der Ärztliche Direktor

von der Anstalt in Lüneburg.

Er hält sich an das Gesetz.

Er streicht im Heft an, was ihm wichtig ist.

Er schreibt auf, was er über das Gesetz denkt.

Max Bräuner will viele Kranke melden,

damit sie auf der Liste stehen.

Dann wissen die Nazis, wo es Kranke gibt.

Und Max Bräuner wird Richter

am Erbgesundheits-Gericht.

Man sieht an diesem Heft,

wie gut er sich darauf vorbereitet hat.

EDZARD STÖLTING (1885 – 1960)

Edzard Stölting verbrachte seine Kindheit und Jugend auf einem Rittergut in Eimbeckhausen und in Kassel, wo sein Vater Richter war. Er studierte Rechtswissenschaften in Lausanne (Frankreich), Heidelberg und Göttingen. 1913 arbeitete er beim Amtsgericht Alfeld. Er überlebte den Ersten Weltkrieg nahezu unverletzt. 1919 heiratete er Margarethe Schaedtler, die Tochter eines Hannoveraner Architekten. 1920 wurde das erste Kind geboren. Bis 1934 folgten fünf weitere Kinder.

EDZARD STÖLTING

Edzard Stölting ist Richter

beim Sondergericht in Lüneburg.

Er studiert Recht.

Nach dem Ersten Weltkrieg heiratet er.

Seine Frau heißt Margarethe.

Ihr Vater ist Architekt in Hannover.

Edzard Stölting und seine Frau haben 6 Kinder.

Edzard Stölting, 1934.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98 Nr. 361/2.

Das ist ein Foto von Edzard Stölting

aus dem Jahr 1934.

In dem Jahr wird er Richter

am Sondergericht in Lüneburg.

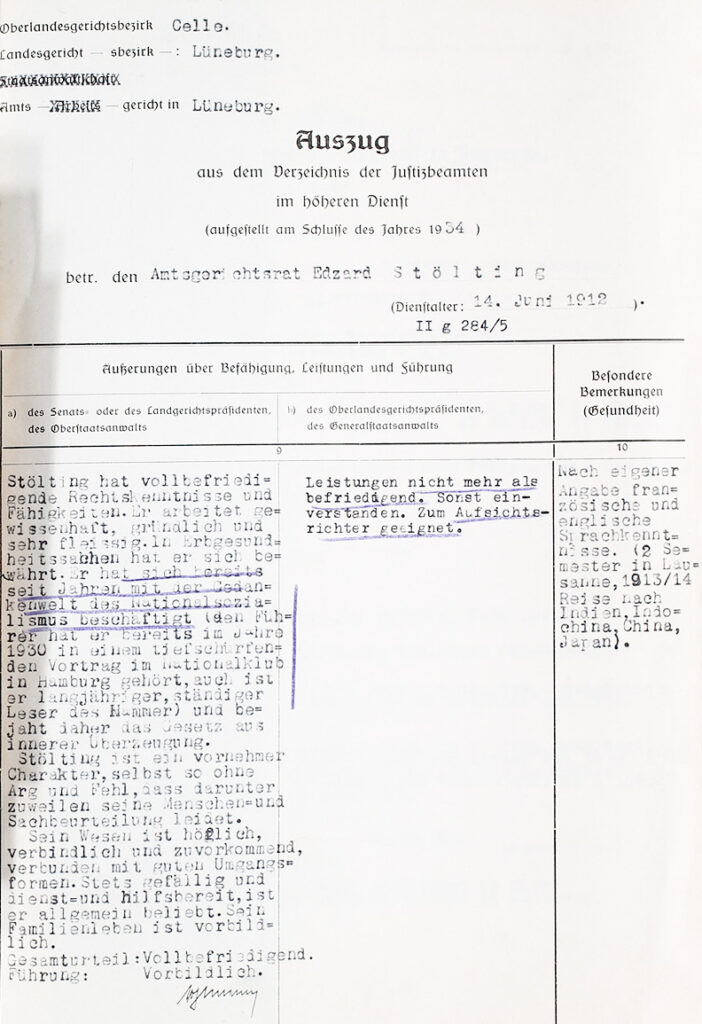

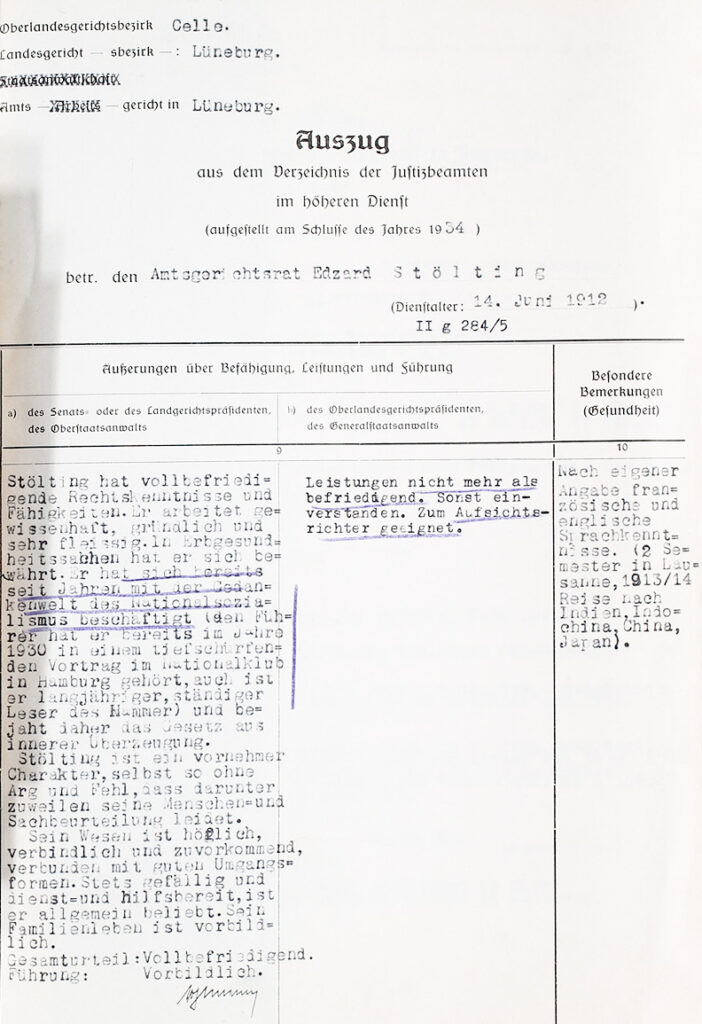

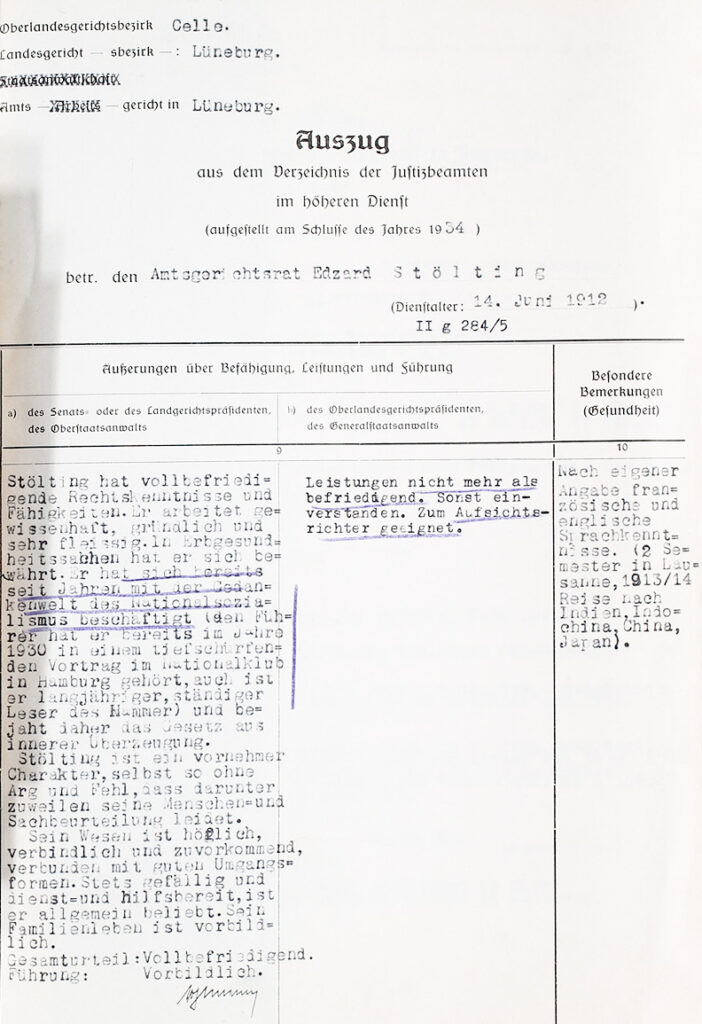

Auszug aus einer Beurteilung, 1934.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98 Nr. 361/2.

Im Jahr 1930 trat Edzard Stölting die Stelle eines Amtsgerichtsrates beim Landgericht Lüneburg an. Da waren seine Frau und er schon lange überzeugte Nationalsozialisten. Nach Inkrafttreten des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« wurde er leitender Richter des Lüneburger Erbgesundheitsgerichts. Bis zum 1. Januar 1940 entschied er über 500 Zwangssterilisationen. Er lehnte nur etwa 60 Anträge ab.

Edzard Stötling ist schon ab dem Jahr 1930

Richter in Lüneburg.

Seine Frau und er sind Nazis.

Darum wird er im Jahr 1940

Leiter vom Sondergericht.

In der Nazi-Zeit entscheidet er

bei über 500 Zwangs-Sterilisationen.

Er lehnt nur 60 ab.

»Stölting […] arbeitet gewissenhaft, gründlich und sehr fleissig. In Erbgesundheitssachen hat er sich bewährt. Er hat sich bereits seit vielen Jahren mit der Gedankenwelt des Nationalsozialismus beschäftigt […].«

Edzard Stölting bekommt ein Zeugnis.

Darin steht:

• Er ist sehr fleißig.

• Er ist gründlich.

• Er leistet viel.

• Er ist ein Vorbild für andere Nazis.

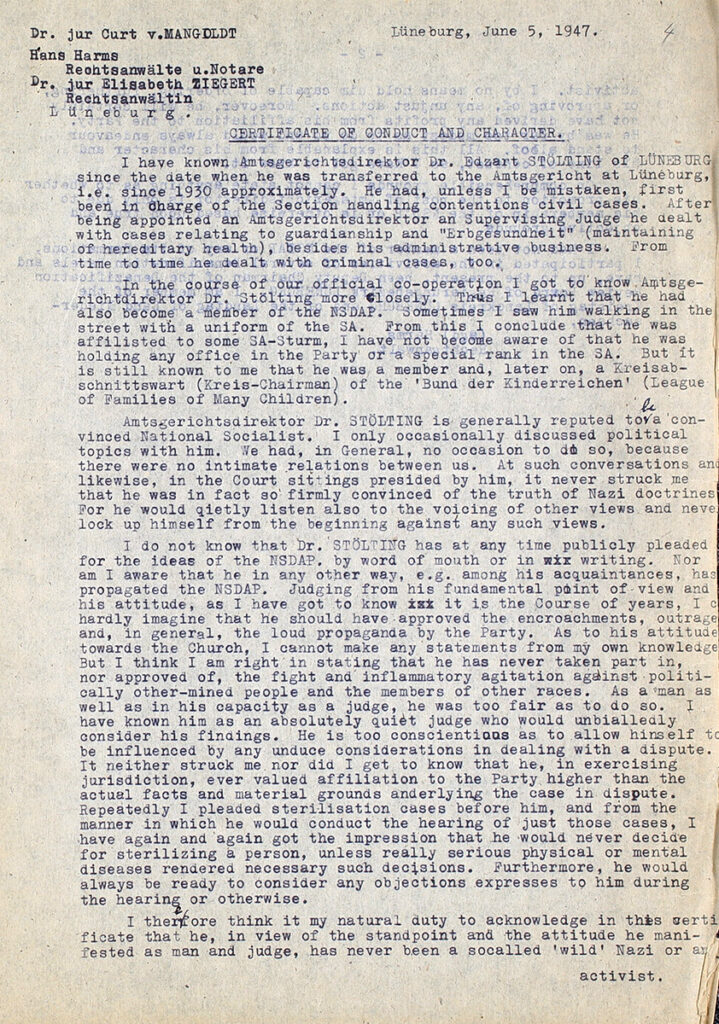

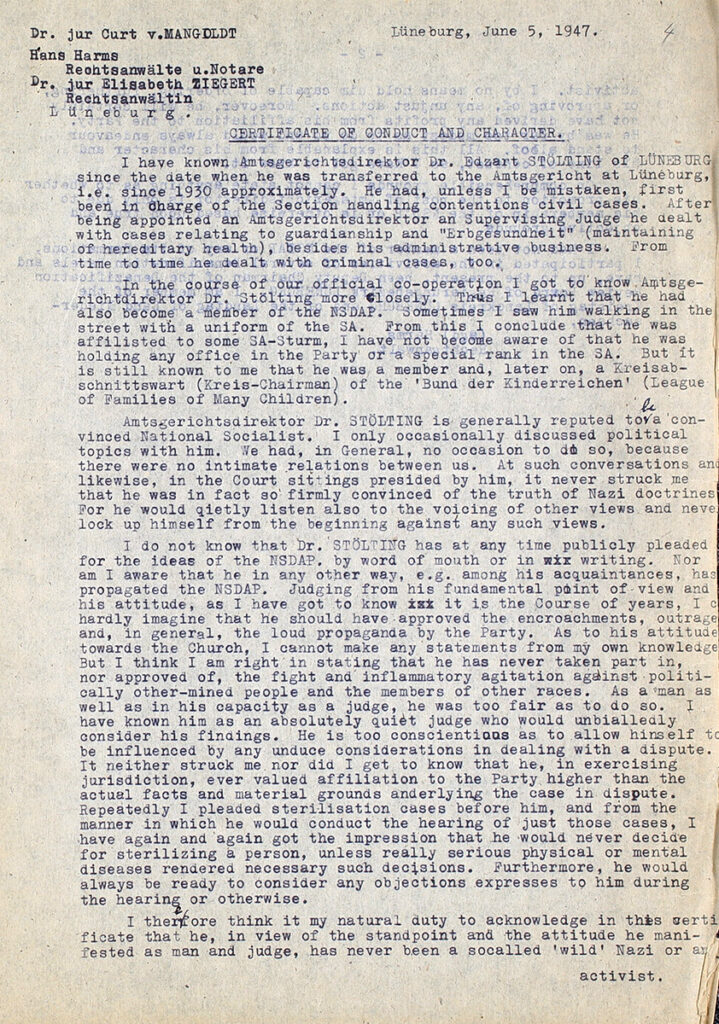

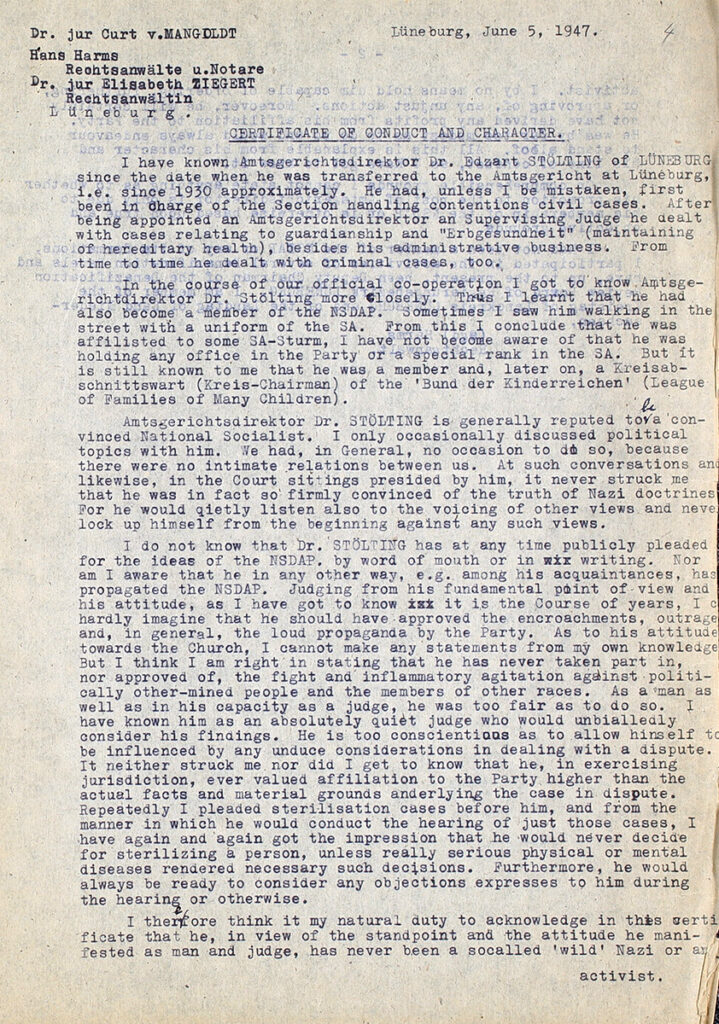

Leumundszeugnis [Auszug] von Curt Mangoldt/Certification vom 5.6.1947.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98, Nr. 361/2.

Am 8. Januar 1940 wurde Stölting in den Kriegsdienst eingezogen. Im April 1945 geriet er in Kriegsgefangenschaft. Im Mai 1946 wurde sein Privathaus in der Egersdorffstraße 4 beschlagnahmt. Er kehrte daraufhin nach Eimbeckhausen zurück. Ohne Einbußen ging Stölting 1950 in den Ruhestand. Es half ein Brief, der ihn als Mensch von »väterlicher Güte« beschrieb, dessen Entscheidungen zum Wohle der Betroffenen gewesen seien. Er starb 1960 in Hameln.

Im Januar 1940 muss Edzard Stötling als Soldat

in den Zweiten Weltkrieg.

Ab dann ist er nicht mehr Richter

am Sondergericht.

Ein Freund von ihm schreibt einen Brief an seinen Anwalt.

Der soll ihn entlasten.

In dem Brief steht:

Edzard Stölting war ein guter Richter.

Er hatte ein großes Herz für seine Opfer.

Das stimmt nicht.

Aber man glaubt, was in dem Brief steht.

Darum bekommt Edzard Stötling volle Rente,

obwohl er ein Nazi ist.

Edzard Stötling stirbt im Jahr 1960.

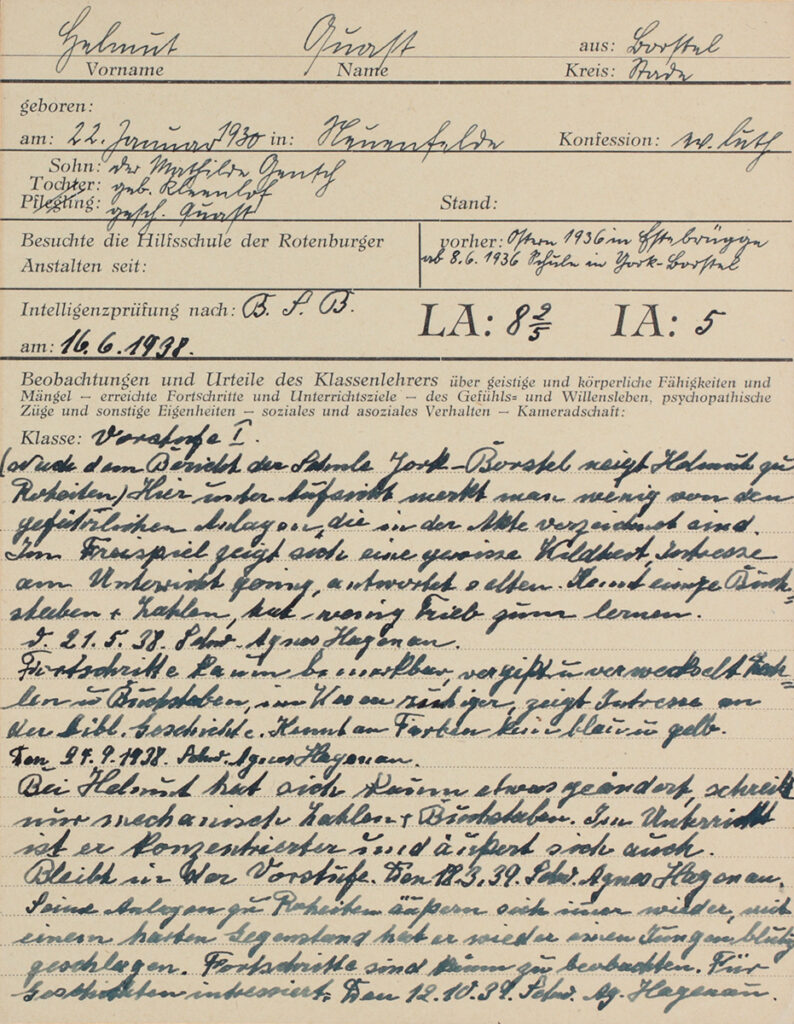

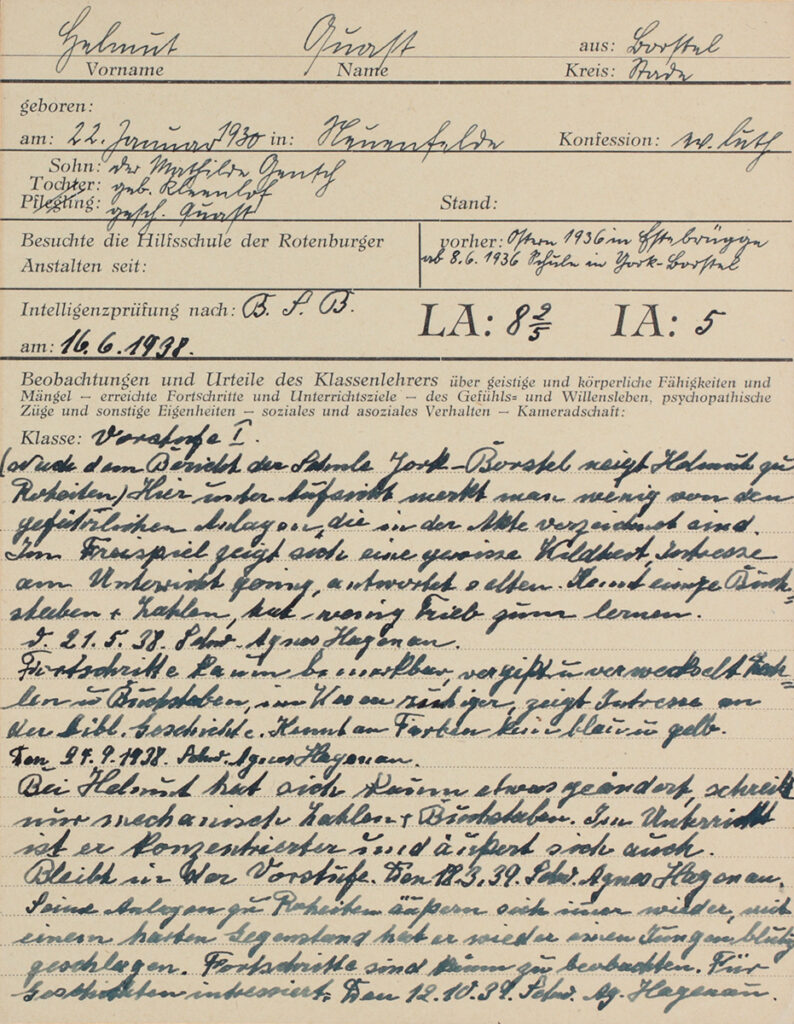

Hilfsschulen, Schulen, kirchliche und privat getragene Heime sowie Kinderkrankenhäuser meldeten Kinder und Jugendliche für eine Einweisung in eine Anstalt oder direkt in die »Kinderfachabteilung« Lüneburg. Sie trugen daher Mitverantwortung für die Verbrechen, die sich ihrer Auswahl und Meldung ihrer Schützlinge anschloss. Die Einrichtungsleitungen prägten den Umgang mit Menschen mit Behinderungen bis weit in die Nachkriegszeit, insbesondere im Bereich der Sonder- und Heilpädagogik.

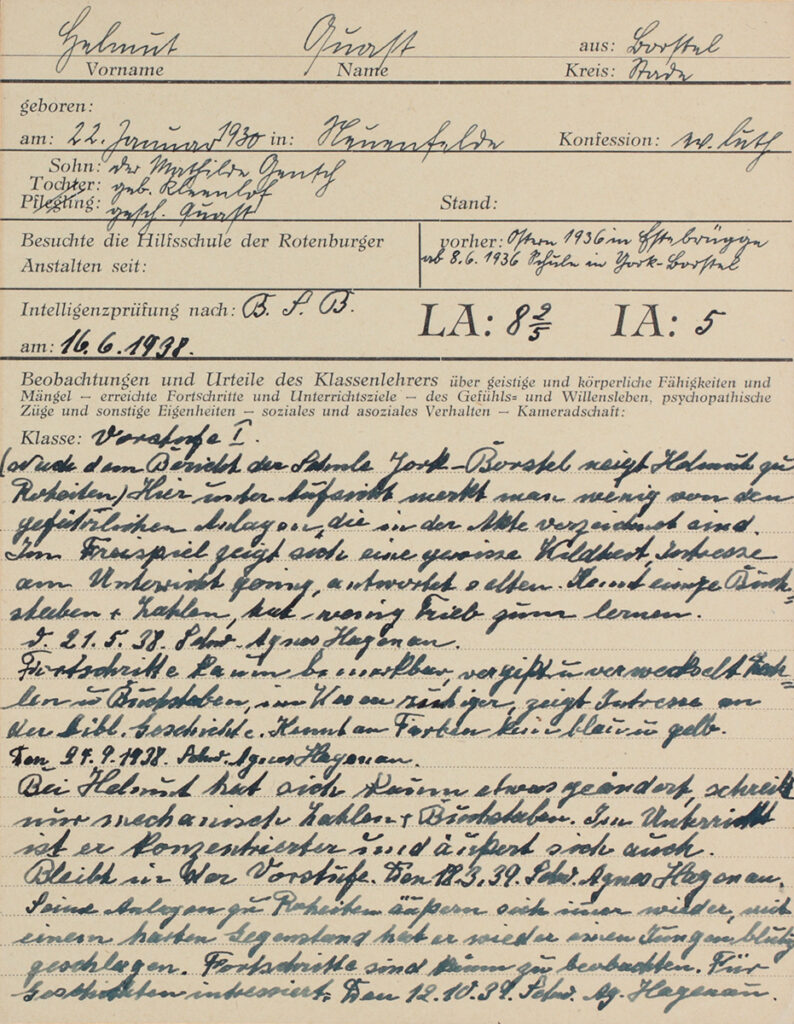

Die Bewertung der Hilfsschule über Helmut Quast führte zu seiner Zwangseinweisung in die Rotenburger Anstalten der Inneren Mission. Drei Jahre später wurde er in der »Kinderfachabteilung« Lüneburg ermordet.

Der Kranken-Mord in der Nazi-Zeit passiert

in Krankenhäusern.

Aber viele andere helfen dabei:

• Mitarbeiter von Schulen.

• Mitarbeiter von Heimen.

• Mitarbeiter von Kinder-Krankenhäusern.

Die Mitarbeiter melden Kinder

• für die Kinder-Fachabteilung.

• für die Zwangs-Sterilisation.

Sie schreiben schlimme Bewertungen

über Kinder.

Sie übergeben Kinder

in die Kinder-Fachabteilung.

Sie retten zu wenig Kinder.

Darum sind sie Mord-Helfer.

Nach dem Krieg fragt keiner,

was die Mitarbeiter im Krieg gemacht haben.

Alle arbeiten weiter wie vorher.

Sie bestimmen auch nach dem Krieg,

wie man mit Menschen mit Behinderungen umgeht.

Das ist eine Bewertung für Helmut Quast.

Er wird in der Kinder-Fachabteilung

in Lüneburg ermordet.

Beurteilungen von Helmut Quast, 1938/1939.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 355.

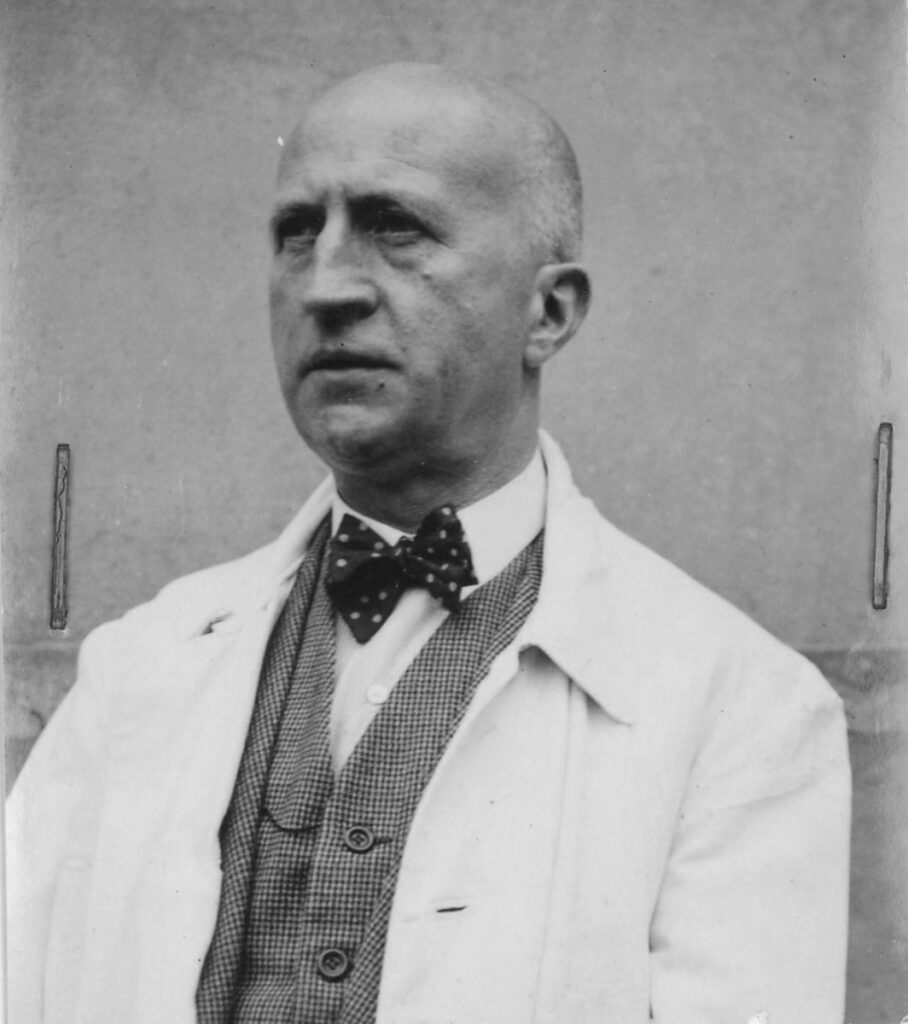

Adolf Wilke, um 1930.

StadtALg BS 44318.

Ärztinnen und Pflegekräfte des Krankenhauses Lüneburg waren an Zwangssterilisationen und der Ermordung von etwa 50 Zwangsarbeiter*innen beteiligt. Sie entschieden auch über Zwangsabtreibungen und nahmen bei den Eingriffen grundlos Risiken und Körperverletzungen in Kauf. Sie verabreichten den Zwangsarbeiter*innen Überdosen an Medikamenten. Hauptverantwortlich für die Verbrechen im Krankenhaus Lüneburg war der Ärztliche Direktor Adolf Wilke.

Der Kranken-Mord und

die Zwangs-Sterilisationen passieren in Anstalten.

In Lüneburg gibt es aber auch Kranken-Morde

im normalen Krankenhaus.

Die Opfer sind meistens Zwangs-Arbeiter.

Es gibt etwa 50 Opfer.

Die Nazis zwingen viele Frauen

eine Schwangerschaft abzubrechen.

Das nennt man: Zwangs-Abtreibung.

Dabei tötet man die Babys im Bauch.

Zwangs-Abtreibungen gibt es auch in Lüneburg.

Sie passieren nur im normalen Krankenhaus.

Adolf Wilke war der Chef

im normalen Krankenhaus in der Nazi-Zeit.

Er ist der Haupttäter.

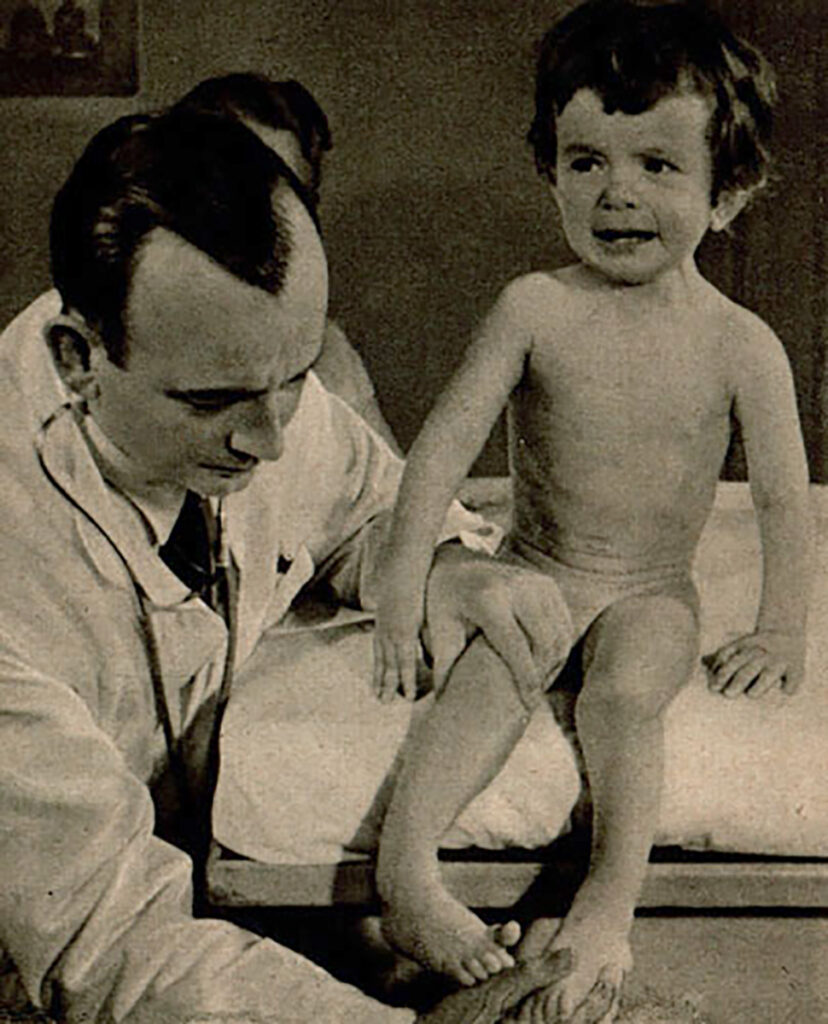

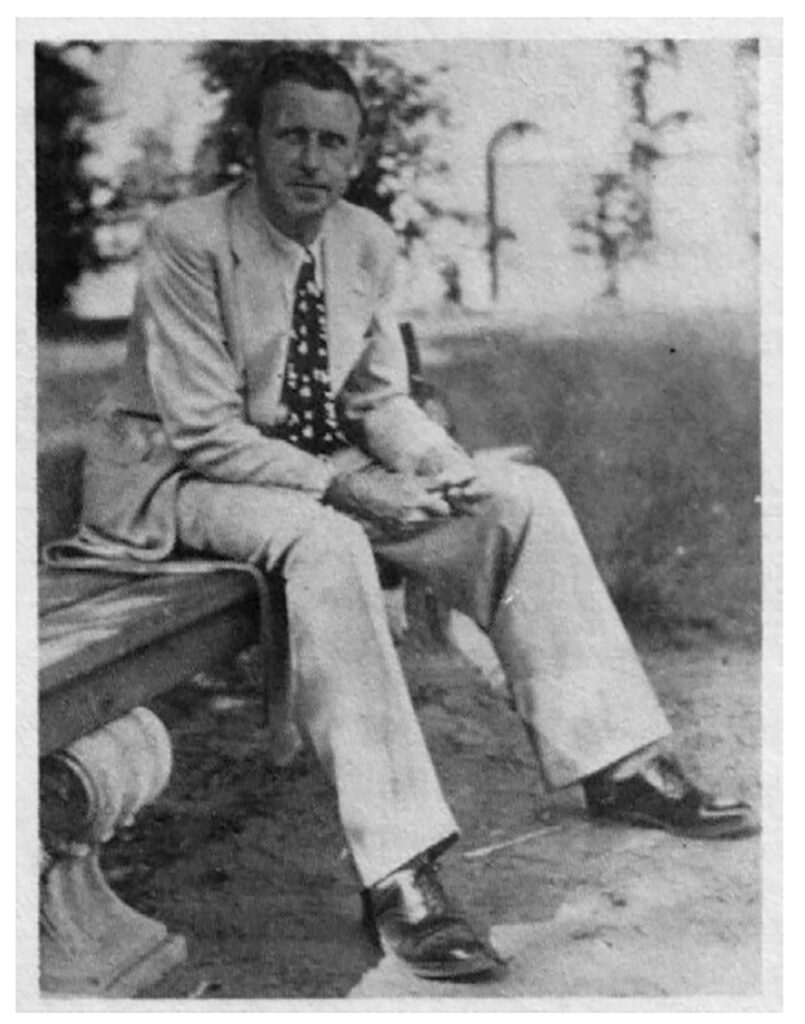

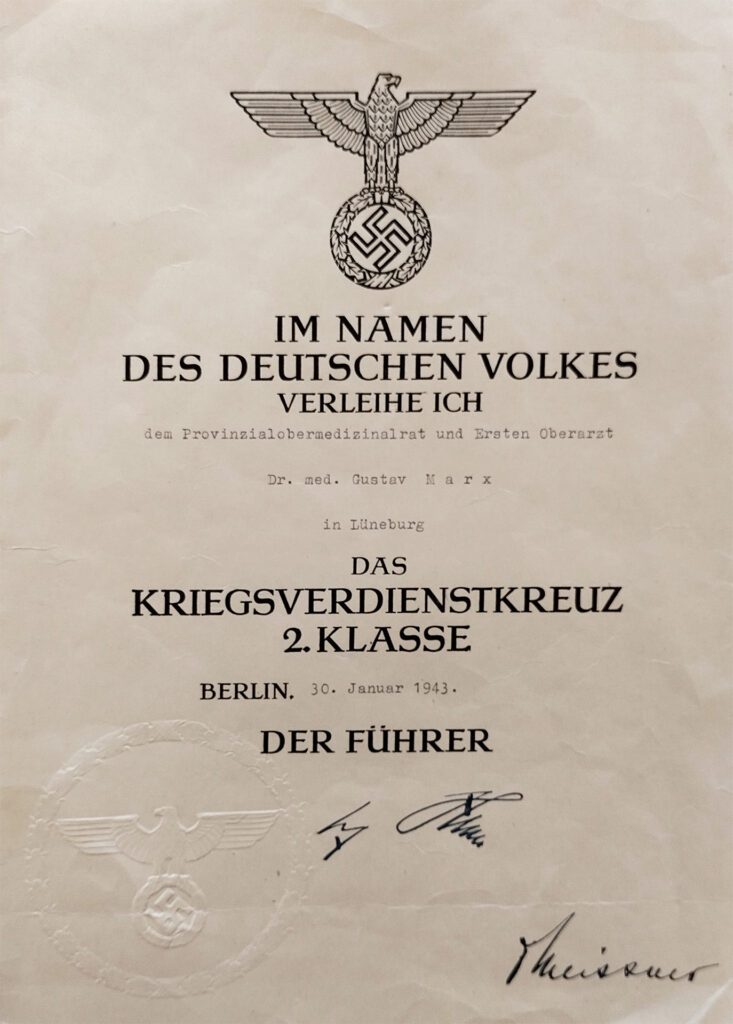

GUSTAV MARX (1909 – 1973)

Gustav Marx betreute die Kinder und Jugendlichen in der Lüneburger »Kinderfachabteilung« an Wochenenden und bescheinigte zahlreiche gewaltsame Tode. Seine Rolle als Tuberkulose-Facharzt ist noch ungeklärt. Belegt sind zahlreiche Fälle, in denen sich Erkrankte erst in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg tödlich mit Tuberkulose infizierten. 1944 leitete er die »Abteilung Ostarbeiterinnen«. Dort zog er oft eine Übersetzungshilfe hinzu und ordnete im Gegensatz zu seinen Kollegen lebensrettende Behandlungen an. 1953 wurde er pensioniert und starb 20 Jahre später.

GUSTAV MARX

Gustav Marx ist Arzt in der Anstalt in Lüneburg.

An Wochenenden arbeitet er

in der Kinder-Fachabteilung.

Darum weiß er vom Kranken-Mord.

Er ist Lungen-Arzt.

Er kennt sich mit Lungen-Krankheiten aus.

Viele seelisch Kranke werden

bei ihm lungenkrank.

Heute ist man nicht sicher:

Ist das seine Schuld?

Hat er die Kranken mit Absicht krank gemacht?

Im Jahr 1944 wird Gustav Marx Leiter

von der Ausländer-Sammelstelle für Frauen.

In der Ausländer-Sammelstelle sind

viele Zwangs-Arbeiterinnen.

Die Nazis zwingen diese Frauen zu arbeiten.

Gustav Marx lässt sich vieles

ins Deutsche übersetzen.

So weiß er, was die Zwangs-Arbeiterinnen sagen.

Und er kann sie richtig behandeln.

Er gibt ihnen genug zu essen und zu trinken.

Darum sterben viel weniger Frauen als Männer.

Im Jahr 1953 geht er in Rente.

Er stirbt im Jahr 1973.

Emilie und Gustav Marx vor Haus 29 des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Lüneburg, Winter 1950.

Kopie ArEGL | Privatbesitz Volker Marx.

Marx stammte aus Essen. Sein Vater arbeitete für die Industriellen-Familie Krupp. 1914 schloss Marx sein Medizinstudium ab und arbeitete im Ersten Weltkrieg als Feldarzt. 1916 heiratete er die Kaufmannstochter Emilie Boeckling. Nach Kriegsende arbeitete er als niedergelassener Arzt und als Kreiskommunalarzt in Wengern und in Herford im Amt für Volksgesundheit. Am 1. Januar 1936 begann er in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. 1933 wurde er Mitglied der NSDAP und trat zehn verschiedenen Parteiorganisationen bei. Im Juni 1940 wurde er vom Kriegsdienst befreit. Gegenüber seinen mordenden Kollegen verhielt er sich loyal.

Gustav Marx kommt aus Essen.

Im Jahr 1914 ist Gustav Marx Arzt im Ersten Weltkrieg.

Im Jahr 1916 heiratet Gustav Marx.

Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitet er

in einer Arzt-Praxis.

Dann wird er Arzt bei der Stadt in Wengern und in Herford.

Gustav Marx ist ein Nazi.

Im Jahr 1933 wird er Mitglied

in der Nazi-Partei.

Er wird auch Mitglied

in 10 anderen Nazi-Vereinen.

Er muss nicht als Soldat

in den Zweiten Weltkrieg.

Gustav Marx weiß von den Verbrechen

in der Nazi-Zeit.

Er weiß,

welche Ärzte mitmachen bei den Verbrechen.

Aber er behält es für sich.

Er verrät keinen Arzt.

Und er macht auch nichts

gegen die Verbrechen.

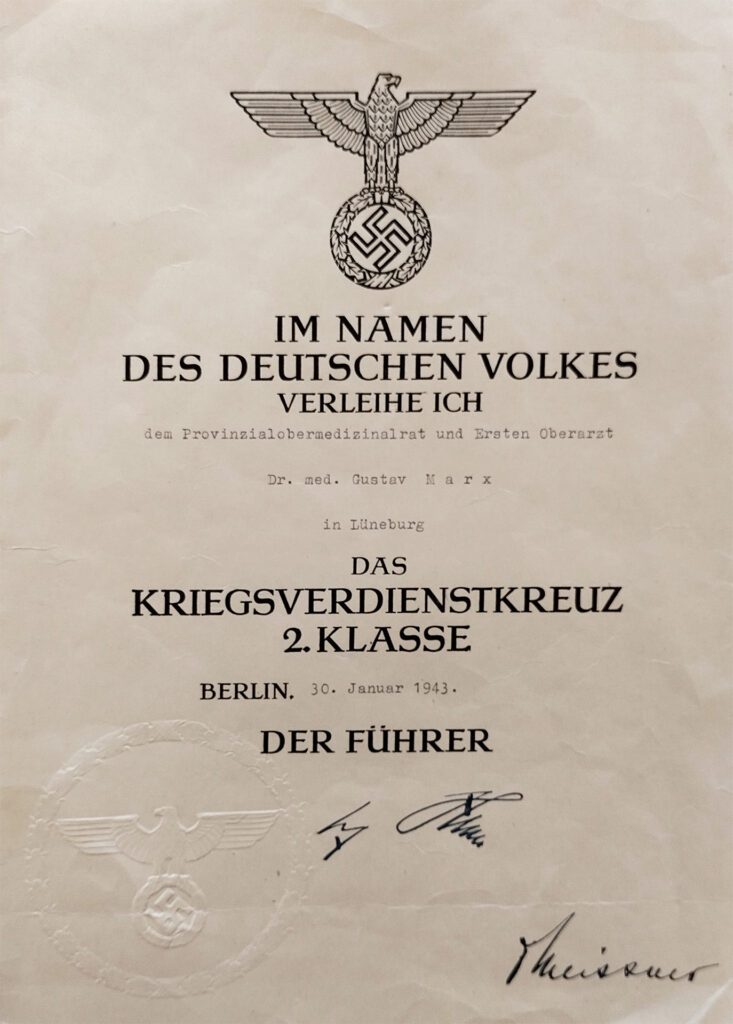

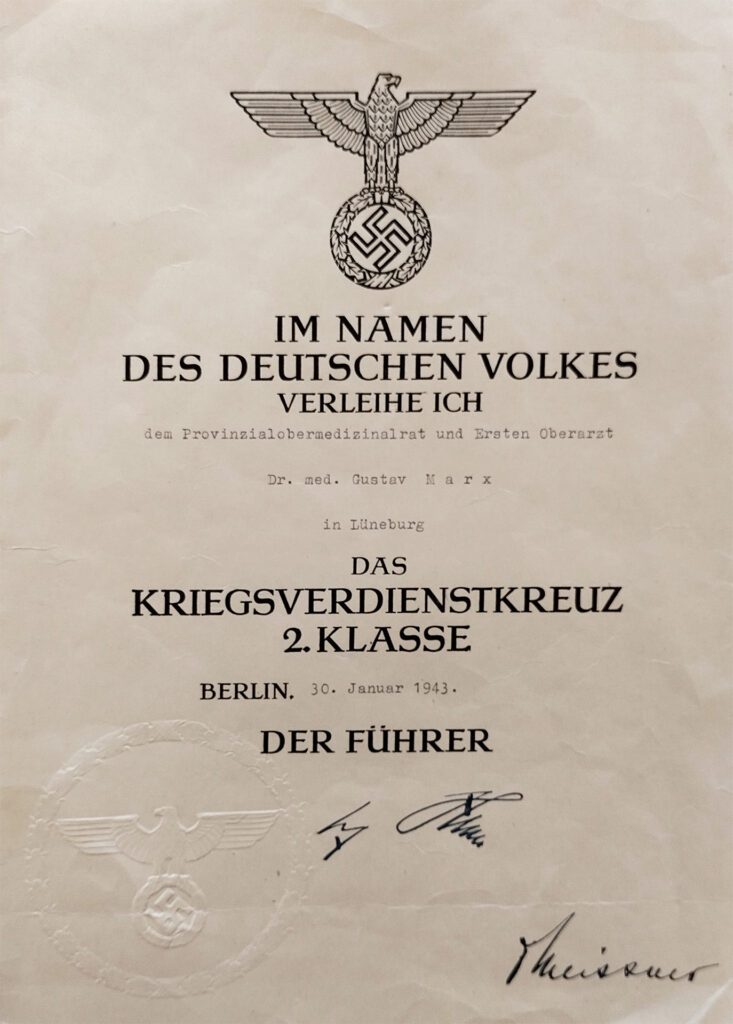

Urkunde über die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes 2. Klasse an Gustav Marx vom 30.1.1943.

ArEGL 47 | Privatbesitz Volker Marx.

Diese Urkunde trägt die Originalunterschrift von Adolf Hitler und Otto Meissner, Staatssekretär in der Präsidialkanzlei. Anlässlich des 10. Jahrestages der Machtübernahme am 30. Januar 1943 wurde Soldaten, die sich im Ersten Weltkrieg verdient gemacht hatten, das Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse verliehen. Mit dieser Urkunde wurde auch Oberarzt Gustav Marx ausgezeichnet.

Das ist eine Urkunde

mit der Unterschrift von Adolf Hitler.

Die Urkunde ist für Gustav Marx.

Er hat im Ersten Weltkrieg gut gekämpft.

Darum bekommt er diese Urkunde und

einen Orden von den Nazis.

Gustav Marx hat die Urkunde

am 30. Januar 1943 bekommen.

Da haben die Nazis seit 10 Jahren die Macht

in Deutschland.

WHO TOOK PART?

Many were involved in the persecution and murder of the sick and people with disabilities. There were judges, doctors, administrative staff, people who reported others, even family members who took part.

»T4-Zentrale« »Central Administration« in the villa at Tiergartenstraße 4, around 1935.

Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 (01) No. 0152461 | Photographer Walter Köster.

An office (»Zentraldienststelle« or »Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten«) was set up in Berlin to administer the murder of the sick. It was based at Tiergartenstraße 4, where all registration forms were received and forwarded to 40 experts. They used these documents alone to decide whether a person should be murdered with gas or not. If yes, they put a red plus sign, if no, they put a blue minus sign on the sheet.

The chief experts were Werner Heyde, Paul Nitsche and Herbert Linden. As a result of their decisions, a total of around 100,000 people were murdered. The gas murder of the sick was labelled »Aktion T4« after the address of the »T4-Zentrale« (»Central Administration«). The gas murder of concentration camp prisoners in three killing centres was called »Special Treatment 14f13«.

Paul Nitsche, around 1930.

Saxon State Archives, 13859 State Chancellery, 6081.

»It’s wonderful when we can get rid of the ballast in the institutions and do some real therapy.«

Paul Nitsche quoted from Georg Andreae, 8 August 1961.

Hans Hefelmann, around 1954.

From: Andreas Kinast: »The child is not capable of being straightened«. »Euthanasia« in the Waldniel paediatric ward 1941 – 1943, Cologne/Weimar/Vienna 2014, p. 52.

In May 1939, a »Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden« (»Reichsausschuss«) was planned for the implementation of ‘child euthanasia«. It was a front organisation. The planning group included Karl Brandt, Philipp Bouhler and Werner Catel. They had already been involved in the murder of the child Gerhard Kretschmar. Herbert Linden, Hans Hefelmann and three consultant doctors (Hellmuth Unger, Hans Heinze and Ernst Wentzler) were also part of the organisation.

Hans Heinze, Werner Catel and Ernst Wentzler agreed to be experts on the »Reichsausschuss«. They assessed the children and adolescents to determine whether they were eligible for »children euthanasia«. Their decisions resulted in forced hospitalisation in »Children’s special wards« and killings, depending on an allegedly determined »Educational and developmental incapacity«. The »Reich Committee« was subordinate to the Chancellery of the Führer.

Ernst Wentzler, after 1945.

Kopie ArEGL. | World War II Museum New Orleans.

Hereditary health courts were established from 1934. The Lüneburg Hereditary Health Court ruled on sterilisations in at least 2,300 cases. More than 800 young people, women and men were forcibly sterilised by decision of the Lüneburg court. At 2.5 per cent, their proportion was well above the national average (0.5 to 1.0 per cent). The Higher Hereditary Health Court in Celle, as the higher court, ruled in favour of the Lüneburg proceedings in 180 cases.

Lüneburg district and local court and seat of the Lüneburg health authority, 1943/1944.

StadtALg BS-45027.

Each proceeding was conducted by a judge and two medical assessors. These were a district judge (Stölting, Börner, Jahn, Severin or van Leesen), a registered doctor (Dressler, Vosgerau, Bergmann or Cropp) and a civil servant doctor (Bräuner, Rohlfing or Sander). The expert and assessor could not be the same person. The decisions were made in court or in the institution. They followed the recommendations of the health department. Because the health department moved into the annex in 1943, where the hereditary health court was already located, the distances were short.

HANS ROHLFING (1890 – 1977)

Hans Rohlfing from Rohrbach (Heidelberg) studied medicine in Berlin from 1908. He passed his medical examination at the beginning of August 1914 and became a military doctor. From 1918 to 1920 he was interned in Antwerp and was a military doctor. In 1919 he married Annette von Medow. They had no children. In 1920, Rohlfing became a medical officer in Darmstadt and in 1921 a district doctor in Uelzen. From 1928 he was head of the Uelzen health authority, spent a short time in Lüchow and became head of the Lüneburg health authority in 1930.

Lecture text [excerpt] for the course on the implementation of the »Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring« from 1 to 15 June 1934.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 101/88 Nr. 275.

His main task was the hereditary biological registration and assessment of »Hereditarily ill« people. In 1938, Hans Rohlfing reported to the Office for Public Health that 80 per cent of all »Hereditarily ill and hereditarily ill families« were registered by him. He decided on suitability for marriage and child benefit, determined the so-called »racial affiliation« of prisoners on behalf of the Gestapo and trained welfare workers and community nurses to apply the racial laws.

»The National Socialist state was one of the first of the European states to muster the energy […] to lay the foundations through legislation to stop the impending degeneration caused by the increase in the number of people with hereditary diseases.«

Hans Rohlfing, Juni 1934.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 101/88 Nr. 275.

Copy of the certificate of appointment as Oberregierungs- und Medizinalrat dated 2 November 1944.

NLA Hannover Nds. 120 Lüneburg Acc. 131/88 No. 222.

Hans Rohlfing ruled on over 3,700 reports of forced sterilisation. Until 1 October 1944, Rohlfing was involved in every court case concerning sterilisation, either as an expert witness or as a judge. For his diligence, he was personally promoted by Adolf Hitler a month later. His career continued after the war. He died on 26 February 1977 at the age of 86, leaving no children.

Law for the Prevention of Hereditary Diseases in Offspring, 1933.

ArEGL 166.

The »Law for the Prevention of Hereditary Diseases« was passed on 14 July 1933 and came into force on 1 January 1934. It regulated compulsory sterilisation.

This edition was found in the library of what is now the Lüneburg Psychiatric Clinic. Handwritten notes prove that it was used by the medical director, Max Bräuner. He was obliged to report cases of illness. In addition, he was an assessor at the Lüneburg Hereditary Health Court and decided on compulsory sterilisation and compulsory abortions. The document shows how deeply he immersed himself in this task.

EDZARD STÖLTING (1885 – 1960)

Edzard Stölting spent his childhood and youth on a manor in Eimbeckhausen and in Kassel, where his father was a judge. He studied law in Lausanne (France), Heidelberg and Göttingen. In 1913, he worked at the Alfeld district court. He survived the First World War almost unharmed. In 1919, he married Margarethe Schaedtler, the daughter of a Hanoverian architect. Their first child was born in 1920. Five more children followed until 1934.

Edzard Stölting, 1934.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98 No. 361/2.

Extract from a judgement, 1934.

NLA Hanover Hann. 173 Acc. 57/98 No. 361/2.

In 1930, Edzard Stölting took up the post of district court judge at Lüneburg District Court. He and his wife had long been convinced National Socialists. After the »Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring« came into force, he became the head judge of the Lüneburg Hereditary Health Court. By 1 January 1940, he had ruled on over 500 forced sterilisations. He only rejected around 60 applications.

»Stölting[…] works conscientiously, thoroughly and very diligently. He has proven himself in matters of hereditary health. He has been studying the ideology of National Socialism for many years […].«

Certificate of good character [extract] from Curt Mangoldt/Certification dated 5 June 1947.

NLA Hanover Hann. 173 Acc. 57/98, No. 361/2.

Stölting was drafted into military service on 8 January 1940. In April 1945, he was taken prisoner of war. In May 1946, his private home at Egersdorffstraße 4 was confiscated. He then returned to Eimbeckhausen. Stölting retired in 1950 without any losses. A letter describing him as a man of »Fatherly kindness« whose decisions were for the good of those affected helped. He died in Hamelin in 1960.

Auxiliary schools, schools, church-run and privately run homes and children’s hospitals reported children and young people for admission to an institution or directly to the Lüneburg »Children’s special wards«. They therefore shared responsibility for the crimes that followed their selection and registration of their charges. The heads of the institutions characterised the treatment of people with disabilities until well into the post-war period, particularly in the field of special and curative education.

The assessment of Helmut Quast by the auxiliary school led to his forced hospitalisation in the Rotenburg institutions of the Inner Mission. Three years later, he was murdered in the »Specialised children’s ward« in Lüneburg.

Assessments by Helmut Quast, 1938/1939.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 355.

Adolf Wilke, around 1930.

StadtALg BS 44318.

Doctors and nurses at Lüneburg Hospital were involved in forced sterilisations and the murder of around 50 forced labourers. They also decided on forced abortions and accepted risks and bodily injuries during the procedures for no reason. They administered overdoses of medication to the forced labourers. The main person responsible for the crimes at Lüneburg Hospital was the medical director Adolf Wilke.

GUSTAV MARX (1909 – 1973)

Gustav Marx looked after the children and adolescents in the Lüneburg »Paediatric ward« at weekends and certified numerous violent deaths. His role as a tuberculosis specialist is still unclear. There is evidence of numerous cases in which patients only became fatally infected with tuberculosis in the Lüneburg sanatorium and nursing home. In 1944, he was in charge of the »Ostarbeiterabteilung« (»Infirmary for Eastern labourers«). There he often called in a translator and, unlike his colleagues, ordered life-saving treatment. He retired in 1953 and died 20 years later.

Emilie and Gustav Marx in front of Building 29 of the Niedersächsisches Landeskrankenhaus Lüneburg (psychiatrical hospital), winter 1950.

Copy ArEGL | Private property Volker Marx.

Marx came from Essen. His father worked for the industrialist Krupp family. Marx completed his medical studies in 1914 and worked as a field doctor during the First World War. In 1916, he married Emilie Boeckling, a merchant’s daughter. After the end of the war, he worked as a doctor in private practice and as a district municipal doctor in Wengern and in Herford in the public health department. On 1 January 1936, he began working at the Lüneburg sanatorium and nursing home. In 1933, he became a member of the NSDAP and joined ten different party organisations. He was released from military service in June 1940. He behaved loyally towards his murdering colleagues.

Certificate of the award of the War Merit Cross 2nd Class to Gustav Marx dated 30 January 1943.

ArEGL 47 | Private property Volker Marx.

This certificate bears the original signature of Adolf Hitler and Otto Meissner, State Secretary in the Presidential Chancellery. On the occasion of the 10th anniversary of the assumption of power on 30 January 1943, soldiers who had rendered outstanding service in the First World War were awarded the War Merit Cross 2nd Class. Senior physician Gustav Marx was also honoured with this certificate.

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ?

Wielu z nich było zaangażowanych w prześladowanie i mordowanie chorych i niepełnosprawnych. Byli wśród nich sędziowie, lekarze, pracownicy administracyjni, osoby, które donosiły na innych, a nawet członkowie rodzin.

»Centralne Centrum Serwisowe« (»Zentrale«) w willi przy Tiergartenstraße 4, około 1935 roku.

Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 (01) nr. 0152461 | Fotograf Walter Köster.

W Berlinie utworzono biuro (»Biuro centralne« lub »Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten«), które zajmowało się mordowaniem chorych. Jego siedziba mieściła się przy Tiergartenstraße 4, gdzie przyjmowano wszystkie formularze rejestracyjne i przekazywano je 40 ekspertom. Wyłącznie na podstawie tych dokumentów decydowali oni, czy dana osoba powinna zostać zamordowana gazem, czy nie. Jeśli tak, stawiali na arkuszu czerwony znak plus, jeśli nie, niebieski znak minus.

Głównymi ekspertami byli Werner Heyde, Paul Nitsche i Herbert Linden. W wyniku ich decyzji zamordowano łącznie około 100 000 osób. Gazowe mordowanie chorych nazwano »Akcją T4« od adresu »kwatery głównej«. Mord gazowy więźniów obozów koncentracyjnych w trzech ośrodkach zagłady nazwano »Special Treatment 14f13«.

Paul Nitsche, około 1930 roku.

Saksońskie Archiwum Państwowe, 13859 Kancelaria Państwowa, 6081.

»To wspaniałe, gdy możemy pozbyć się balastu w instytucjach i przeprowadzić prawdziwą terapię.«

Paul Nitsche zacytował Georga Andreae, 8 sierpnia 1961 r.

Hans Hefelmann, około 1954 roku.

Od: Andreas Kinast: „Dziecko nie jest w stanie się wyprostować“. „Eutanazja“ na oddziale pediatrycznym Waldniel 1941-1943, Kolonia/Weimar/Wiedeń 2014, s. 52.

W maju 1939 r. zaplanowano »Krajowy komitet ds. rejestracji naukowej poważnych chorób dziedzicznych i wrodzonych« (»Komitet Imperialny«) w celu wdrożenia »Eutanazji dzieci«. Była to organizacja przykrywka. W skład grupy planistycznej wchodzili Karl Brandt, Philipp Bouhler i Werner Catel. Byli oni już wcześniej zaangażowani w zabójstwo dziecka Gerharda Kretschmara. Do organizacji należeli również Herbert Linden, Hans Hefelmann i trzech lekarzy konsultantów (Hellmuth Unger, Hans Heinze i Ernst Wentzler).

Hans Heinze, Werner Catel i Ernst Wentzler zgodzili się być ekspertami w »Komitecie Rzeszy«. Oceniali oni dzieci i młodzież w celu ustalenia, czy kwalifikują się one do »eutanazji pediatrycznej«. Ich decyzje skutkowały przymusową hospitalizacją na »specjalnych oddziałach dziecięcych« i zabójstwami, w zależności od rzekomo stwierdzonej »niezdolności edukacyjnej i rozwojowej«. »Komitet Rzeszy« podlegał Kancelarii Führera.

Ernst Wentzler, po 1945 r.

Kopie ArEGL. | Muzeum II Wojny Światowej w Nowym Orleanie.

Dziedziczne sądy zdrowia zostały ustanowione w 1934 roku. Dziedziczny Sąd Zdrowia w Lüneburgu orzekł o sterylizacji w co najmniej 2300 przypadkach. Ponad 800 młodych ludzi, kobiet i mężczyzn zostało przymusowo wysterylizowanych decyzją sądu w Lüneburgu. Odsetek ten wynosił 2,5% i był znacznie wyższy od średniej krajowej (0,5-1,0%). Wyższy Dziedziczny Sąd Zdrowia w Celle, jako sąd wyższej instancji, orzekł na korzyść postępowania w Lüneburgu w 180 przypadkach.

Sąd rejonowy i lokalny w Lüneburgu oraz siedziba urzędu zdrowia w Lüneburgu, 1943/1944.

StadtALg BS-45027.

Każdy proces był prowadzony przez trzech sędziów. Byli to sędzia okręgowy (Stölting, Börner, Jahn, Severin lub van Leesen), lekarz prowadzący prywatną praktykę (Dressler, Vosgerau, Bergmann lub Cropp) oraz lekarz urzędnik (Bräuner, Rohlfing lub Sander). Ekspert i sędzia nie mogli być tą samą osobą. Decyzje podejmowano w sądzie lub w więzieniu. Stosowano się do zaleceń władz sanitarnych. Ponieważ ten ostatni przeniósł się do przybudówki, w której już w 1943 r. mieścił się dziedziczny sąd zdrowia, odległości były niewielkie.

HANS ROHLFING (1890 – 1977)

Hans Rohlfing z Rohrbach (Heidelberg) studiował medycynę w Berlinie od 1908 roku. Egzamin lekarski zdał na początku sierpnia 1914 r. i został lekarzem wojskowym. W latach 1918-1920 był internowany w Antwerpii i był lekarzem wojskowym. W 1919 r. ożenił się z Annette von Medow. Nie mieli dzieci. W 1920 r. Rohlfing został oficerem medycznym w Darmstadt, a w 1921 r. lekarzem okręgowym w Uelzen. Od 1928 r. był szefem urzędu zdrowia w Uelzen, przez krótki czas pracował w Lüchow, a w 1930 r. został szefem urzędu zdrowia w Lüneburgu.

Tekst wykładu [fragment] na kursie dotyczącym wdrożenia »Ustawy o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu« od 1 do 15 czerwca 1934 r.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 101/88, nr. 275.

Jego głównym zadaniem była dziedziczna rejestracja biologiczna i ocena osób »Dziedzicznie chorych«. W 1938 roku Hans Rohlfing zgłosił do Urzędu Zdrowia Publicznego, że 80% wszystkich »Dziedzicznie chorych i dziedzicznie chorych rodzin« zostało przez niego zarejestrowanych. Rohlfing decydował o przydatności do małżeństwa i zasiłku rodzinnego, określał tak zwaną »Przynależność rasową« więźniów w imieniu Gestapo oraz szkolił pracowników opieki społecznej i pielęgniarki środowiskowe w zakresie stosowania przepisów rasowych.

»Państwo narodowosocjalistyczne było jednym z pierwszych państw europejskich, które zebrało energię […], aby poprzez ustawodawstwo położyć podwaliny pod powstrzymanie zbliżającej się degeneracji spowodowanej wzrostem liczby osób z chorobami dziedzicznymi.«

Hans Rohlfing, czerwiec 1934.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 101/88 n. 275.

Kopia zaświadczenia o mianowaniu na Oberregierungs- i Rada Medyczna z dnia 2 listopada 1944 r.

NLA Hannover Nds. 120 Lüneburg Acc. 131/88 nr. 222.

Hans Rohlfing orzekał w ponad 3700 sprawach dotyczących przymusowej sterylizacji. Do 1 października 1944 r. Rohlfing był zaangażowany w każdą sprawę sądową dotyczącą sterylizacji, zarówno jako biegły sądowy, jak i sędzia. Za swoją pracowitość miesiąc później został osobiście awansowany przez Adolfa Hitlera. Jego kariera była kontynuowana po wojnie. Zmarł 26 lutego 1977 r. w wieku 86 lat, nie pozostawiając dzieci.

Ustawa o zapobieganiu chorobom dziedzicznym u potomstwa, 1933 r.

ArEGL 166.

Ustawa o zapobieganiu chorobom dziedzicznym została uchwalona 14 lipca 1933 r. i weszła w życie 1 stycznia 1934 r. Regulowała ona kwestię przymusowej sterylizacji.

Wydanie to znaleziono w bibliotece obecnej kliniki psychiatrycznej w Lüneburgu. Ręcznie sporządzone notatki świadczą o tym, że korzystał z niego dyrektor medyczny Max Bräuner. Był on zobowiązany do zgłaszania przypadków chorób. Ponadto pełnił funkcję asesora w Sądzie ds. Zdrowia Dziedzicznego w Lüneburgu i podejmował decyzje dotyczące przymusowej sterylizacji oraz przymusowych aborcji. Dokument pokazuje, jak bardzo zaangażował się w tę działalność.

EDZARD STÖLTING (1885 – 1960)

Edzard Stölting spędził dzieciństwo i młodość na dworze w Eimbeckhausen i w Kassel, gdzie jego ojciec był sędzią. Studiował prawo w Lozannie (Francja), Heidelbergu i Getyndze. W 1913 r. pracował w sądzie okręgowym w Alfeld. Pierwszą wojnę światową przeżył niemal bez szwanku. W 1919 r. poślubił Margarethe Schaedtler, córkę hanowerskiego architekta. Ich pierwsze dziecko urodziło się w 1920 roku. Do 1934 r. urodziło się jeszcze pięcioro dzieci.

Edzard Stölting, 1934.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98 nr. 361/2.

Fragment wyroku z 1934 r.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98 nr. 361/2.

W 1930 r. Edzard Stölting objął stanowisko sędziego sądu rejonowego w Lüneburgu. On i jego żona od dawna byli przekonanymi narodowymi socjalistami. Po wejściu w życie »Ustawy o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu« został głównym sędzią Sądu Zdrowia Dziedzicznego w Lüneburgu. Do 1 stycznia 1940 r. orzekł w sprawie ponad 500 przymusowych sterylizacji. Odrzucił jedynie około 60 wniosków.

»Stölting […] pracuje sumiennie, dokładnie i bardzo pilnie. Sprawdził się w sprawach dotyczących dziedzicznego zdrowia. Od wielu lat zajmuje się ideologią narodowego socjalizmu […].«

Leumundszeugnis [Auszug] von Curt Mangoldt/Certification vom 5.6.1947.

NLA Hannover Hann. 173 Acc. 57/98, nr. 361/2.

Stölting został powołany do służby wojskowej 8 stycznia 1940 roku. W kwietniu 1945 r. dostał się do niewoli. W maju 1946 r. jego prywatny dom przy Egersdorffstraße 4 został skonfiskowany. Następnie powrócił do Eimbeckhausen. Stölting przeszedł na emeryturę w 1950 roku bez żadnych strat. Pomógł mu w tym list opisujący go jako człowieka »Ojcowskiej dobroci«, który podejmował decyzje dla dobra poszkodowanych. Zmarł w Hamelin w 1960 roku.

Szkoły pomocnicze, szkoły, kościelne i prywatne domy dziecka oraz szpitale dziecięce zgłaszały dzieci i młodzież do umieszczenia w placówce lub bezpośrednio do »Specjalnego oddziału dziecięcego« w Lüneburgu. W związku z tym ponosili oni współodpowiedzialność za przestępstwa, które nastąpiły po ich selekcji i rejestracji ich podopiecznych. Dyrektorzy placówek charakteryzowali sposób traktowania osób niepełnosprawnych w okresie powojennym, zwłaszcza w dziedzinie edukacji specjalnej i leczniczej.

Ocena Helmuta Quasta przez szkołę pomocniczą doprowadziła do jego przymusowej hospitalizacji w placówkach Misji Wewnętrznej w Rotenburgu. Trzy lata później został zamordowany na »Specjalistycznym oddziale dziecięcym« w Lüneburgu.

Oceny Helmuta Quasta, 1938/1939.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 nr. 355.

Dolf Wilke, około 1930 roku.

StadtALg BS 44318.

Lekarze i pielęgniarki ze szpitala w Lüneburgu byli zaangażowani w przymusowe sterylizacje i zamordowanie około 50 robotnic przymusowych. Decydowali również o przymusowych aborcjach i bez powodu akceptowali ryzyko i obrażenia ciała podczas zabiegów. Podawali robotnicom przymusowym przedawkowane leki. Główną osobą odpowiedzialną za zbrodnie w szpitalu w Lüneburgu był dyrektor medyczny Adolf Wilke.

GUSTAV MARX (1909 – 1973)

Gustav Marx opiekował się dziećmi i młodzieżą na »Oddziale pediatrycznym« w Lüneburgu w weekendy i poświadczył wiele gwałtownych zgonów. Jego rola jako specjalisty od gruźlicy jest nadal niejasna. Istnieją dowody na liczne przypadki, w których pacjenci śmiertelnie zarazili się gruźlicą w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu. W 1944 r. kierował »Wydziałem dla Robotników ze Wschodu«. Często wzywał tam tłumacza i, w przeciwieństwie do swoich kolegów, zlecał zabiegi ratujące życie. Przeszedł na emeryturę w 1953 r. i zmarł 20 lat później.

Emilie i Gustav Marx przed budynkiem nr 29 szpitala Niedersächsisches Landeskrankenhaus w Lüneburgu, zima 1950 r.

Kopia ArEGL | Własność prywatna Volker Marx.

Marks pochodził z Essen. Jego ojciec pracował dla rodziny przemysłowców Krupp. Marx ukończył studia medyczne w 1914 r. i pracował jako lekarz polowy podczas I wojny światowej. W 1916 r. ożenił się z Emilie Boeckling, córką kupca. Po zakończeniu wojny pracował jako lekarz w prywatnej praktyce oraz jako lekarz gminny w Wengern i Herford w wydziale zdrowia publicznego. 1 stycznia 1936 r. rozpoczął pracę w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu. W 1933 r. został członkiem NSDAP i wstąpił do dziesięciu różnych organizacji partyjnych. W czerwcu 1940 r. został zwolniony ze służby wojskowej. Zachowywał się lojalnie wobec swoich kolegów-morderców.

Zaświadczenie o przyznaniu Gustavowi Marxowi Krzyża Zasługi Wojennej 2 klasy z dnia 30 stycznia 1943 r.

ArEGL 47 | Własność prywatna Volker Marx.

Certyfikat nosi oryginalne podpisy Adolfa Hitlera i Otto Meissnera, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Z okazji 10. rocznicy przejęcia władzy 30 stycznia 1943 r. żołnierze, którzy zasłużyli się podczas I wojny światowej, zostali odznaczeni Wojennym Krzyżem Zasługi 2. klasy. Starszy lekarz Gustav Marx również został uhonorowany tym odznaczeniem.