NFC zu H-B-07

FAMILIE MARIENBERG

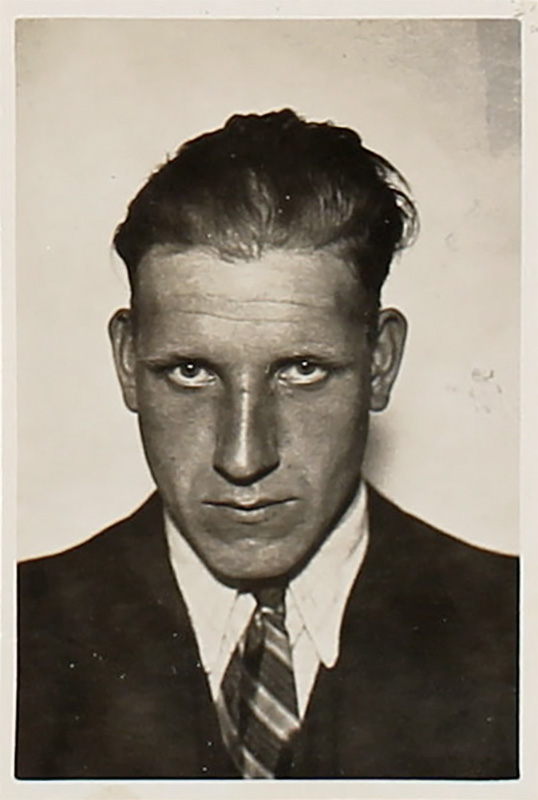

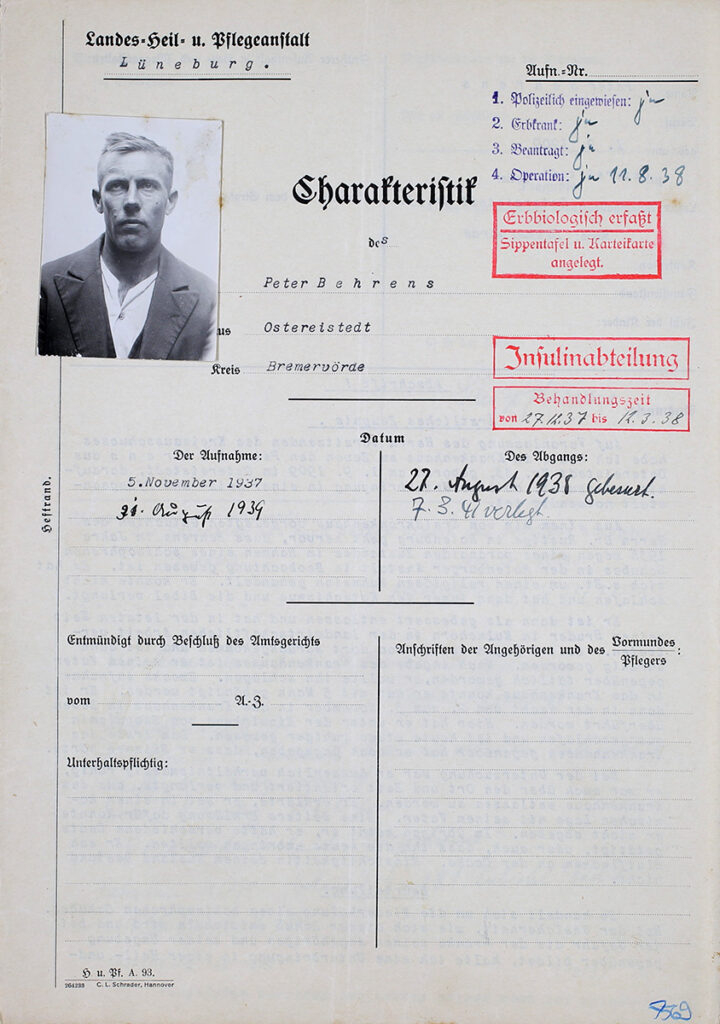

Karl Marienberg, 1938.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 1298.

Karl Marienberg wurde vom Gesundheitsamt für nicht ehetauglich erklärt. Weil seine Verlobte bereits zwei uneheliche Kinder hatte, ging es ihr genauso. Eine Zwangssterilisation von Karl Marienberg lehnte das Gericht ab. Dagegen legte Amtsarzt Hans Rohlfing erfolgreich Beschwerde ein. Erst nach Karls Sterilisation im November 1938 durften die beiden heiraten. Weil Berta inzwischen bereits schwanger war, hatten sie immerhin eine gemeinsame Tochter.

FAMILIE MARIENBERG

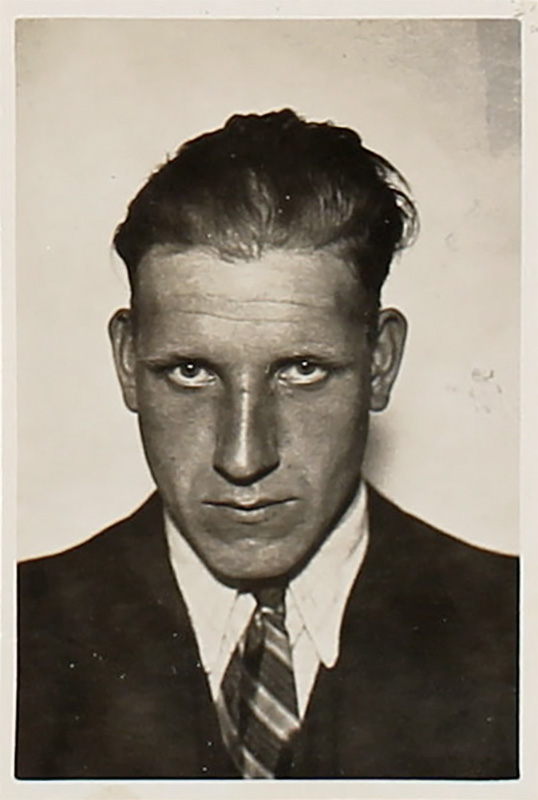

Das ist ein Foto von Karl Marienberg

aus dem Jahr 1938.

Das Gesundheits-Amt sagt:

Karl ist erbkrank.

Darum darf er nicht heiraten.

Aber Karl ist nicht erbkrank.

Er ist gegen die Nazis.

Darum wollen die Nazis ihn

unfruchtbar machen.

Karls Verlobte darf auch nicht heiraten.

Der Amts-Arzt sagt:

Sie ist erbkrank.

Aber das stimmt nicht.

Sie hat 2 Kinder bekommen

ohne verheiratet zu sein.

Darum darf sie nicht heiraten.

Im November 1938 wird Karl

unfruchtbar gemacht.

Erst danach darf er seine Verlobte heiraten.

Vor seiner Sterilisation bekommt

seine Verlobte noch ein Kind von ihm.

Nach der Sterilisation können sie

keine Kinder mehr bekommen.

Georg Marienberg, 1938.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 1324.

Wenige Wochen nach der Sterilisation seines Bruders, wurde auch Georg Marienberg gegen seinen Willen sterilisiert. Dennoch wurde ihm die Heirat mit seiner Verlobten verweigert. Seine Verlobte sollte stattdessen einen »erbgesunden« Mann heiraten. Dagegen legte Georg erfolgreich Beschwerde beim Reichsminister des Innern ein.

Das ist ein Foto von Georg Marienberg

aus dem Jahr 1938.

Er ist der Bruder von Karl Marienberg.

Er wird auch unfruchtbar gemacht.

Er darf trotzdem nicht heiraten.

Dagegen beschwert er sich

beim Innenminister vom Deutschen Reich.

Georg Marienberg ist erfolgreich.

Er darf heiraten.

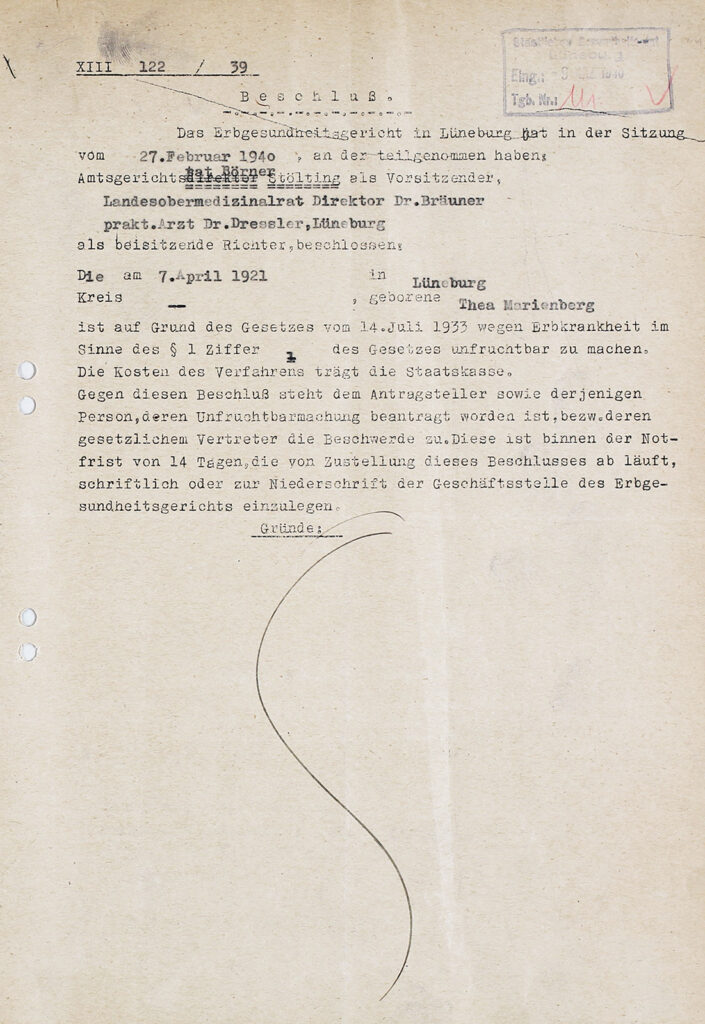

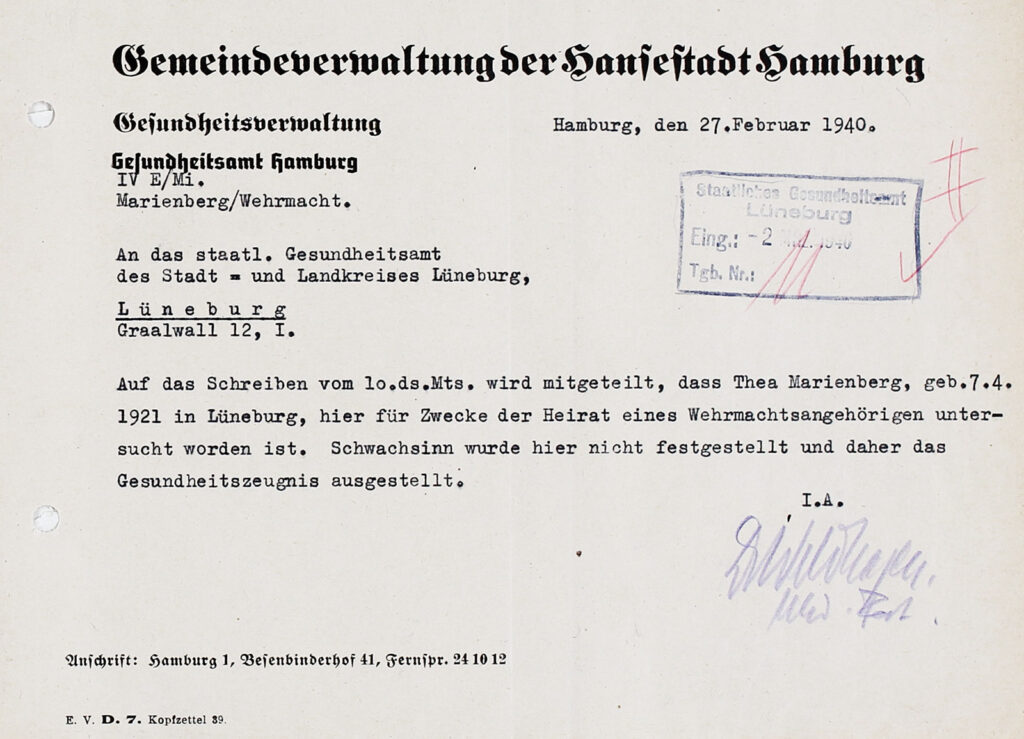

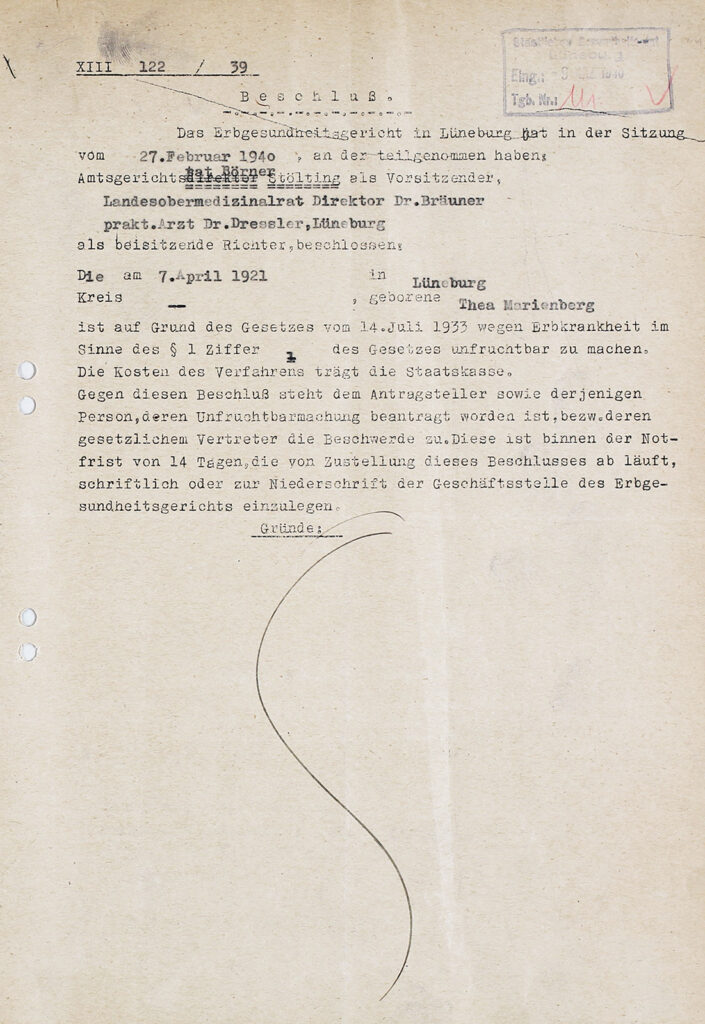

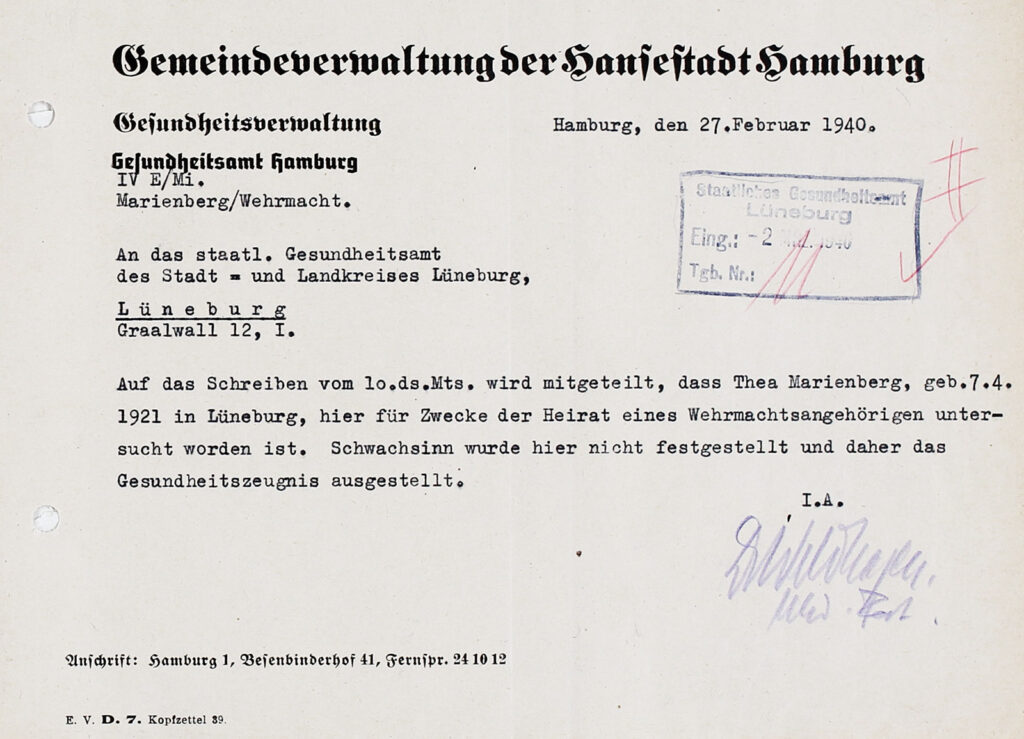

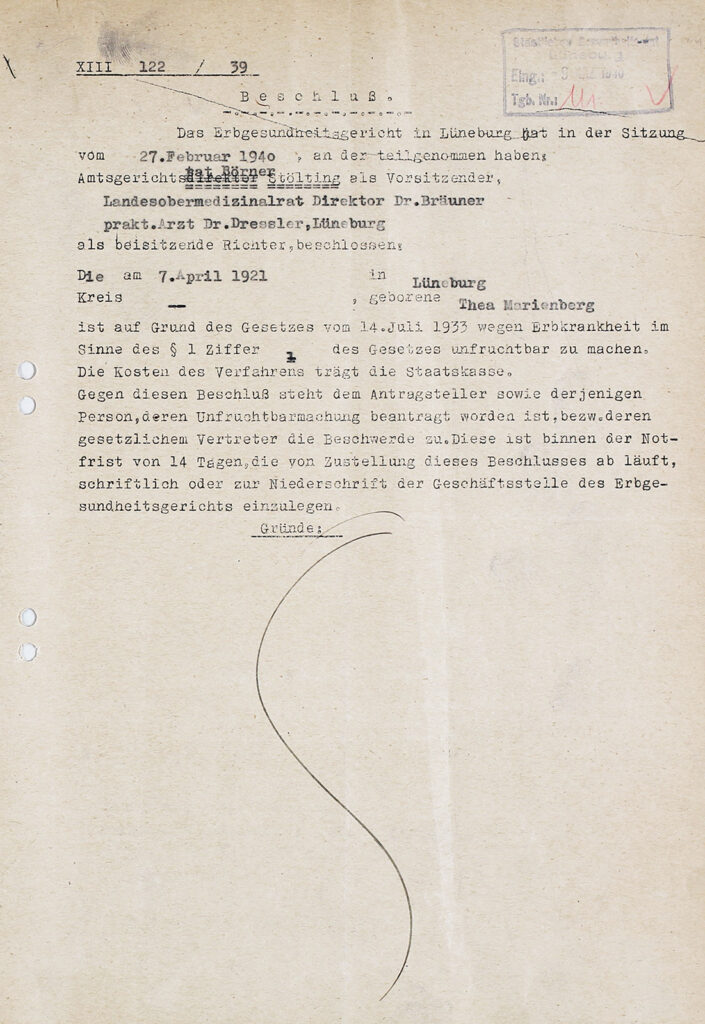

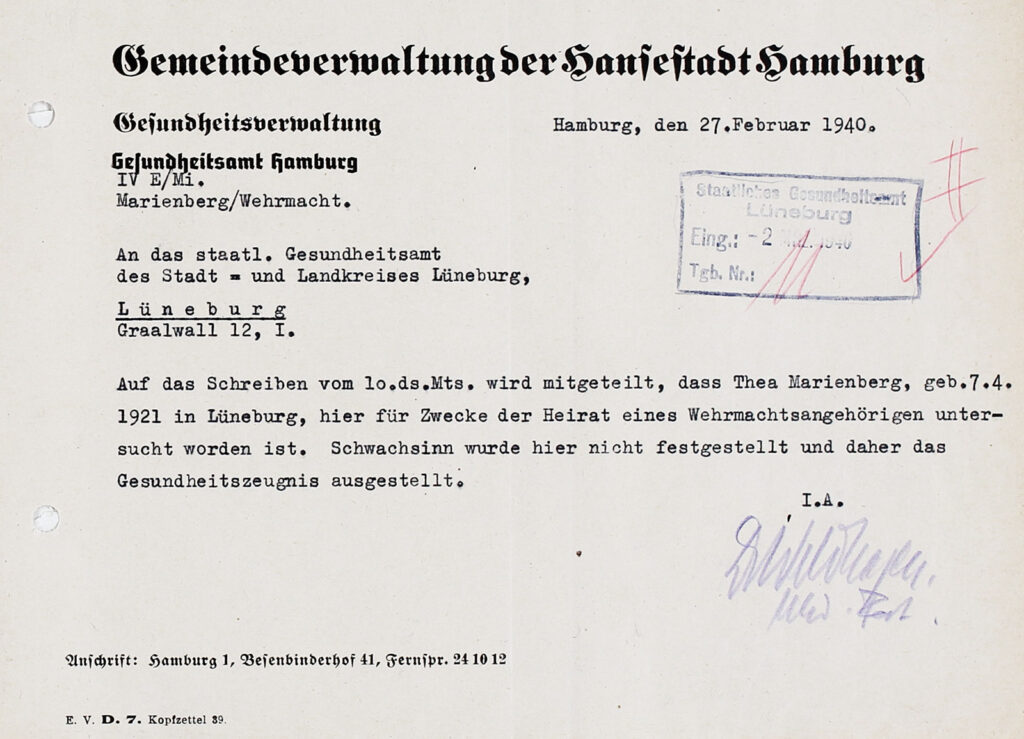

Thea Marienberg wehrte sich gegen ihre Sterilisation. Sie wäre durch ein »Ehetauglichkeitszeugnis« des Gesundheitsamts Hamburg beinahe erfolgreich gewesen. Dieses stand im Widerspruch zum Beschluss des Erbgesundheitsgerichtes Lüneburg, der am gleichen Tag erging. Weil das Hamburger Amt das Zeugnis auf Drängen von Hans Rohlfing zurückzog, scheiterte ihr Einspruch. Sie erhielt erst nach ihrer Zwangssterilisation die Heiratserlaubnis.

Die Nazis wollen auch Thea Marienberg unfruchtbar machen.

Sie ist die Cousine von Karl und Georg Marienberg.

Theas Vater ist gegen die Nazis.

Darum soll sie unfruchtbar gemacht werden.

Thea will das nicht.

Darum geht sie nach Hamburg.

Sie lässt sich dort vom Amts-Arzt untersuchen.

Der Amts-Arzt sagt: Thea ist gesund.

Sie muss nicht unfruchtbar gemacht werden und sie darf heiraten.

Der Amts-Arzt kennt Theas Familie nicht.

Er weiß nicht:

Thea soll unfruchtbar gemacht werden,

weil ihre Familie gegen die Nazis ist.

Aber das Gericht in Lüneburg entscheidet:

Thea soll unfruchtbar gemacht werden.

Der Hamburger Amts-Arzt muss

seine Meinung ändern.

Das will der Lüneburger Amts-Arzt so.

Der Lüneburger Amts-Arzt setzt sich durch.

Thea wird unfruchtbar gemacht.

Auszug aus dem Beschluss des Erbgesundheitsgerichtes Lüneburg über Thea Marienberg vom 27.2.1940.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 208.

Schreiben des Gesundheitsamtes Hamburg an das Gesundheitsamt Lüneburg über Thea Marienberg vom 27.2.1940.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 208.

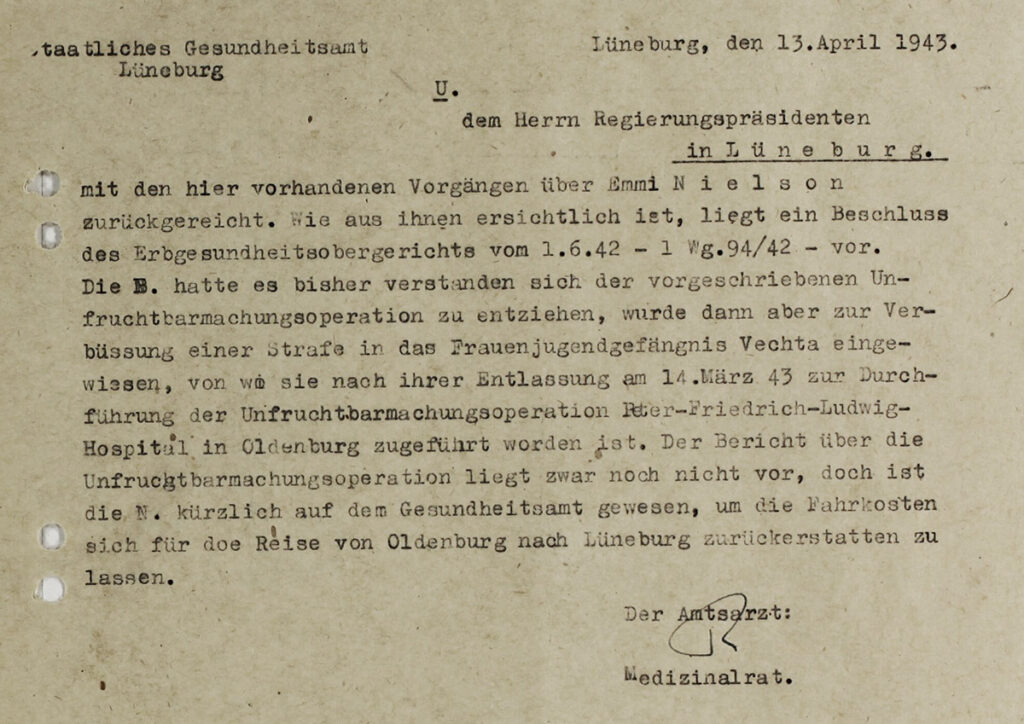

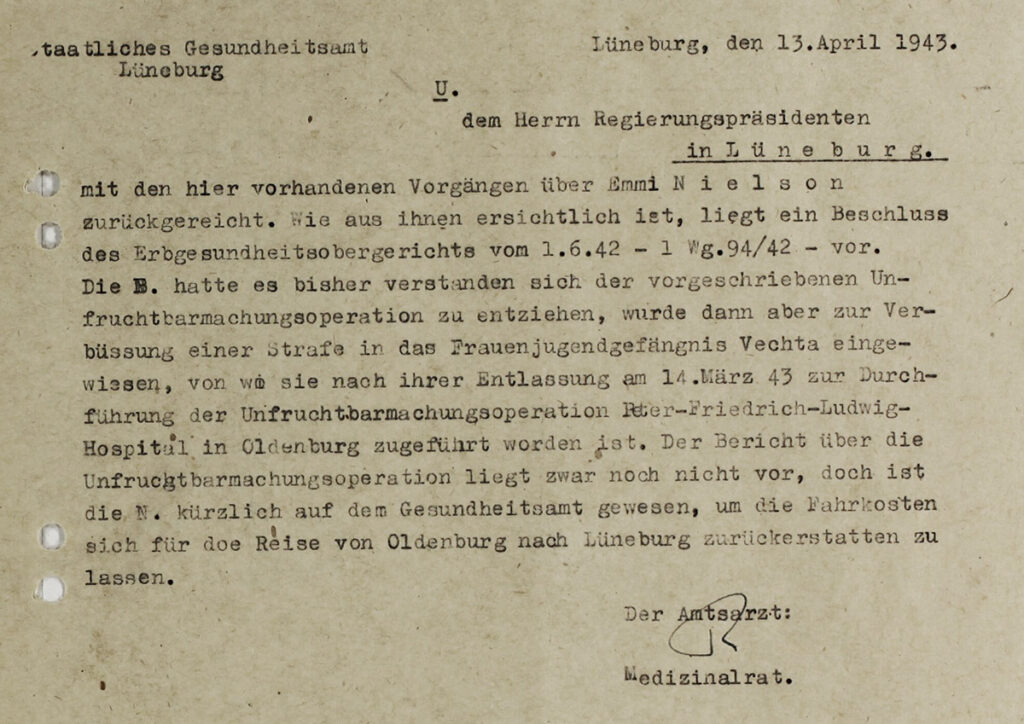

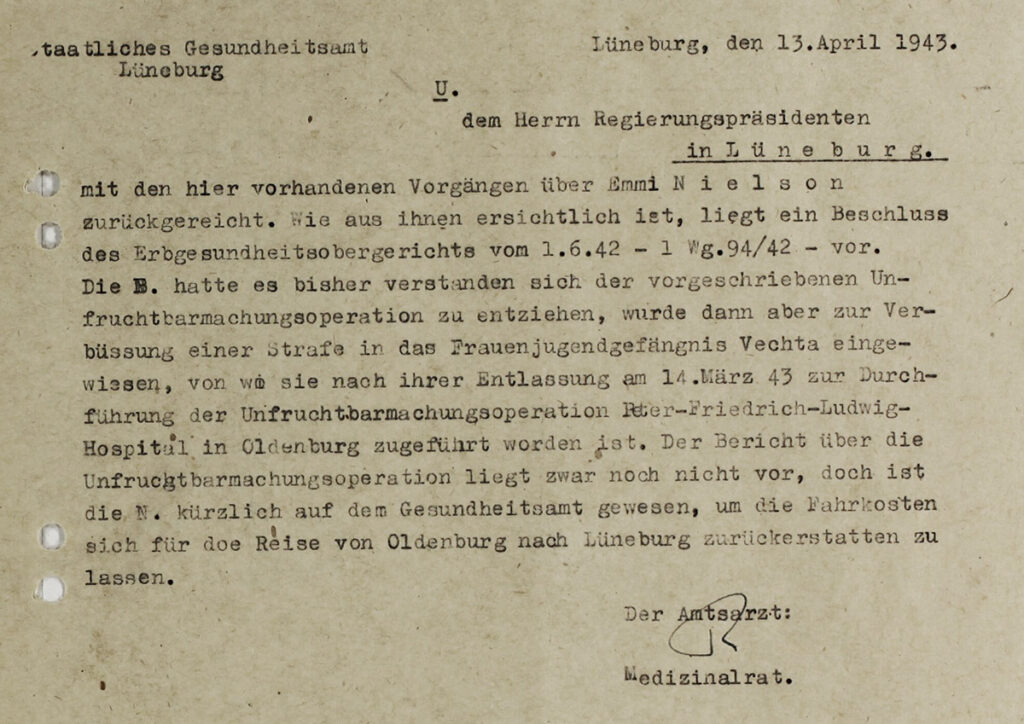

Brief des Gesundheitsamtes Lüneburg an den Regierungspräsidenten vom 13.4.1943.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 2472.

Emmi Nielson (geb. Marienberg), verweigerte die Operation und widersetzte sich, indem sie nicht zu ihrem Operationstermin erschien. Sie wurde daraufhin polizeilich gesucht und festgenommen. Für ihren Widerstand erhielt sie eine sechsmonatige Haftstrafe, die sie im Frauengefängnis verbüßen musste. Es gab keine Bewährung. Direkt nach der Haftentlassung wurde sie zwangssterilisiert.

Emmi Nielson ist eine Halb-Schwester

von Karl und Georg Marienberg.

Sie soll auch unfruchtbar gemacht werden.

Sie bekommt einen Termin

für die Zwangs-Sterilisation.

Aber sie geht nicht zu dem Termin.

Die Polizei sucht sie und findet sie.

Sie muss für 6 Monate ins Gefängnis.

Dann kommt sie wieder frei.

Am selben Tag ist ihre Zwangs-Sterilisation.

HEINRICH RÖHRUP (1914 – 1941)

Heinrich Friedrich Ludwig Röhrup wurde am 30. Januar 1914 in Wulfstorf im Landkreis Lüneburg geboren. Nach seiner Schulentlassung arbeitete er zunächst als Laufbursche, später als Helfer bei Gartenarbeiten, schließlich als Arbeiter im Kalkabbruch. Inzwischen lebte die Familie in der Straße Auf dem Meere in Lüneburg.

Im Oktober 1936 wurde Heinrich Röhrup zum Wehrdienst einberufen und ging als Schütze zur Marine nach Kiel. Da er dort dem Unterricht wohl nicht immer folgen konnte und zweimal Befehle von Vorgesetzten ignorierte, bekam er eine zehntägige Arreststrafe. Seine Vorgesetzten wiesen ihn zwecks Überprüfung einer »Geisteskrankheit« ins Marinelazarett ein. Dortige Ärzte stellten eine »Anstaltsbedürftigkeit« fest. Daraufhin wurde Heinrich am 6. August 1937 vom Marinelazarett Kiel-Wik in die Landes-Heilanstalt Neustadt (Holstein) überwiesen. Dort stellten die Ärzte den Antrag auf die Unfruchtbarmachung.

Bereits acht Wochen später wurde die Sterilisation des damals 23-Jährigen beschlossen. Weil Heinrichs Vater eine Verlegung von der Landes-Heilanstalt Neustadt in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg veranlasste, wurde Heinrich Röhrup am 21. Februar 1938 im Städtischen Krankenhaus Lüneburg sterilisiert. Am 1. März 1938 wurde er aus der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg entlassen.

Im Folgejahr folgten zwei weitere Anstaltsaufenthalte wegen »Tobsuchtsanfällen«. Neben der Diagnose »angeborener Schwachsinn« fügte der Psychiater Gustav Marx nun die Diagnose »Schizophrenie« hinzu, und ab dann verließ Heinrich Röhrup die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg nicht mehr. Nach der dritten Einweisung meldeten die Lüneburger Ärzte ihn in der Berliner Tiergartenstraße 4, wo die planmäßige Ermordung von Erkrankten organisiert wurde. So kam Heinrich Röhrup als »gemeingefährlich« eingestufter »Schizophrenie-Erkrankter« auf die Deportationsliste.

Am 7. März 1941 wurde Heinrich Röhrup im Rahmen der »Aktion T4« von Lüneburg in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenschein »planwirtschaftlich verlegt« und dort direkt nach der Ankunft in einer Gaskammer ermordet.

HEINRICH RÖHRUP

Heinrich Röhrup wird am 30. Januar 1914 in Wulstorf geboren.

Das ist im Land-Kreis Lüneburg.

Nach der Schule arbeitet er als Hilfs-Arbeiter.

Er wohnt mit seiner Familie in Lüneburg.

1936 wird Heinrich Soldat bei der Marine in Kiel.

Er versteht nicht immer alles.

Zum Beispiel was die Lehrer sagen.

Er gehorcht auch nicht immer den Befehlen.

Darum kommt er ins Kranken-Haus der Marine.

Die Ärzte sagen:

Heinrich ist geistes-krank.

Er muss in eine Anstalt.

Erst kommt Heinrich in eine Anstalt nach Neustadt.

Das ist in Nord-Deutsch-Land.

Die Ärzte dort sagen:

Heinrich muss unfruchtbar gemacht werden.

Da ist Heinrich 23 Jahre alt.

Von Neustadt kommt Heinrich in die Anstalt nach Lüneburg.

Weil seine Familie in Lüneburg lebt.

Am 21. Februar 1938 wird Heinrich im Lüneburger Kranken-Haus operiert.

Er wird unfruchtbar gemacht.

Da ist er 24 Jahre.

Kurz danach darf er nach Hause zu seiner Familie.

Ein Jahr später hat Heinrich Wut-Anfälle.

Er muss wieder in die Lüneburger Anstalt.

Die Ärzte sagen:

Heinrich ist sehr dumm.

Sie sagen auch:

Heinrich ist verrückt.

Nun muss Heinrich in der Anstalt bleiben.

Dann sagen die Ärzte in der Lüneburger Anstalt:

Heinrich ist gefährlich.

Er soll sterben.

Sie melden ihn bei dem Amt in der Tier-Garten-Straße 4 in Berlin.

Dort werden die Morde an den Patienten geplant.

Die Ärzte in Berlin setzen Heinrich auf eine Todes-Liste.

Am 7. März 1941 wird Heinrich in die Anstalt Pirna-Sonnenstein verlegt.

Das ist eine Tötungs-Anstalt in Sachsen.

Dort wird Heinrich in der Gas-Kammer ermordet.

Er ist 27 Jahre alt.

Taschentuch, Stickerei auf Baumwolle, vermutlich von Martha Kaufmann, etwa 1929 – 1936.

ArEGL 168.

Martha Kaufmann, um 1930.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 09222.

»Heil Hiedler« wurde gleich mehrfach auf das Taschentuch gestickt. Die Stickereien entstanden vermutlich in den Jahren 1929 bis 1936. Sechzehnmal ist der Name »Marchta [R]Kaufmann« auf das Taschentuch gestickt. Daher ist anzunehmen, dass es von ihr stammt. Martha Kaufmann wurde am 12. Mai 1941 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Sie galt als »nicht arbeitsfähig«, »unnütz« und aus damaliger Sicht »lebensunwert«.

Das ist ein Taschen-Tuch.

Darauf steht: Heil Hiedler.

Es ist falsch geschrieben.

Es soll heißen: Heil Hitler.

In der Nazi-Zeit sagt man das oft zur Begrüßung.

Die Schrift auf dem Taschen-Tuch ist

mit Faden gestickt.

Auf dem Taschen-Tuch stehen auch

die Jahreszahlen: 1929 und 1936.

Auf dem Taschen-Tuch steht ganz oft

der Name: Marchta Kaufmann.

Der Name ist falsch geschrieben.

Es soll heißen: Martha Kaufmann.

Martha Kaufmann hat das Taschen-Tuch bestickt.

Martha Kaufmann stirbt

in der Tötungs-Anstalt Hadamar.

Sie wird ermordet,

weil sie nicht gut arbeiten kann.

Sie ist für die Nazis wertlos und

darf nicht leben.

THERESE SCHUBERT (GEB. KECK) (1884 – 1941)

Gobelin-Stickerei, Handarbeit von Therese Schubert, Lüneburg, etwa 1930.

ArEGL 94.

Diese Stickerei sollte ein Kissenbezug werden. Die Handarbeit von Therese Schubert (geb. Keck) erforderte viel Geduld und wurde erkrankungsbedingt nie fertiggestellt. Die Unruhe, die bei Therese Schubert in den 1930er-Jahren einen Anstaltsaufenthalt erforderlich machte, verhinderte die Weiterarbeit an dem Stück. Es wurde von den Söhnen aufbewahrt, wie viele andere Dinge aus dem Leben ihrer Mutter: Schulhefte, Lehrbücher und Zeichnungen ihrer Kinder.

THERESE SCHUBERT

Das ist eine Hand-Arbeit

von Therese Schubert.

Es ist eine Stickerei.

Es sollte ein Kissen-Bezug werden.

Aber Therese Schubert hat ihn

nicht fertig gemacht.

In der Nazi-Zeit wird Therese Schubert krank.

Sie kommt in die Anstalt nach Lüneburg.

Sie wird ermordet.

Darum kann sie den Kissen-Bezug

nicht fertigmachen.

Therese Schubert hat 2 Söhne.

Die Söhne behalten den Kissen-Bezug

als Erinnerung an ihre Mutter.

Die Söhne behalten auch viele andere Sachen von ihr.

Zum Beispiel: Schul-Hefte, Bücher, Bilder.

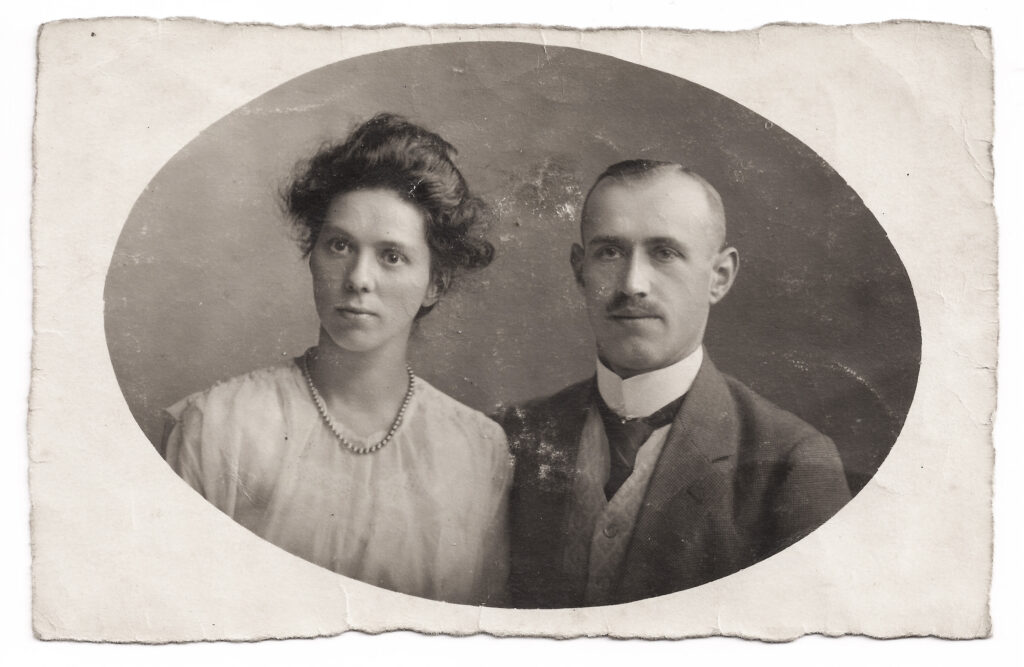

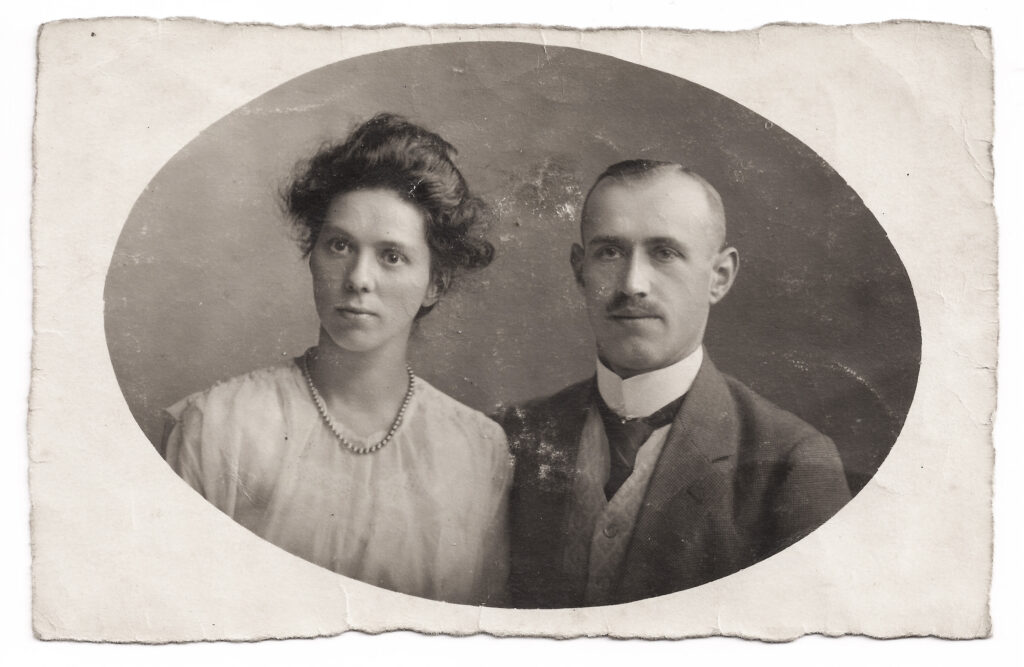

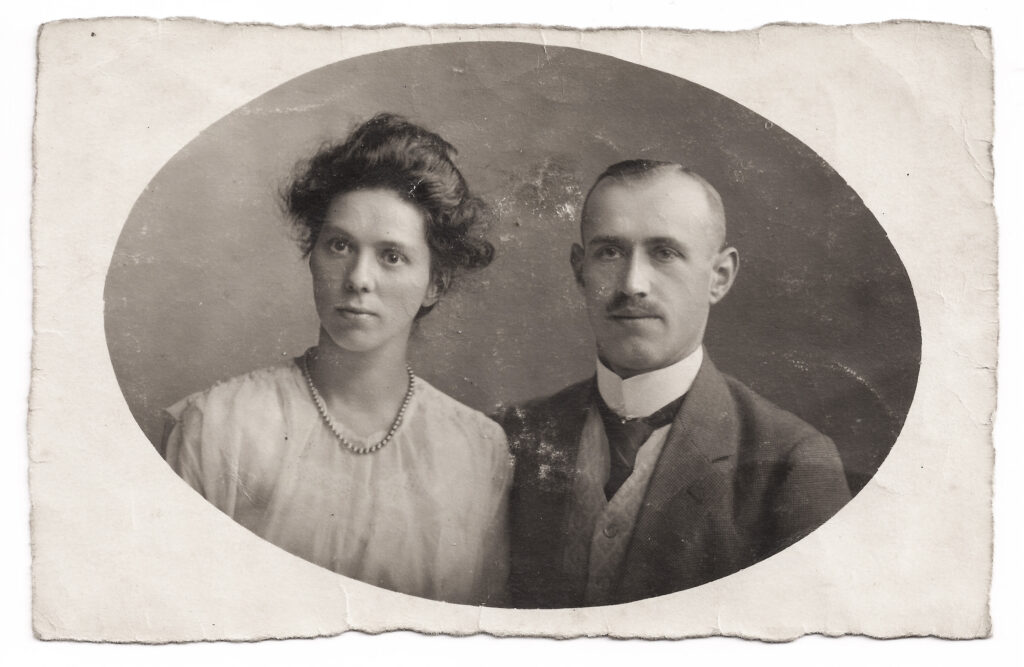

Therese und Heinrich Schubert, Hochzeitsfoto 21.9.1920. Wenige Jahre später starb Heinrich und Therese Schubert erkrankte.

Privatbesitz Ulrike Haus.

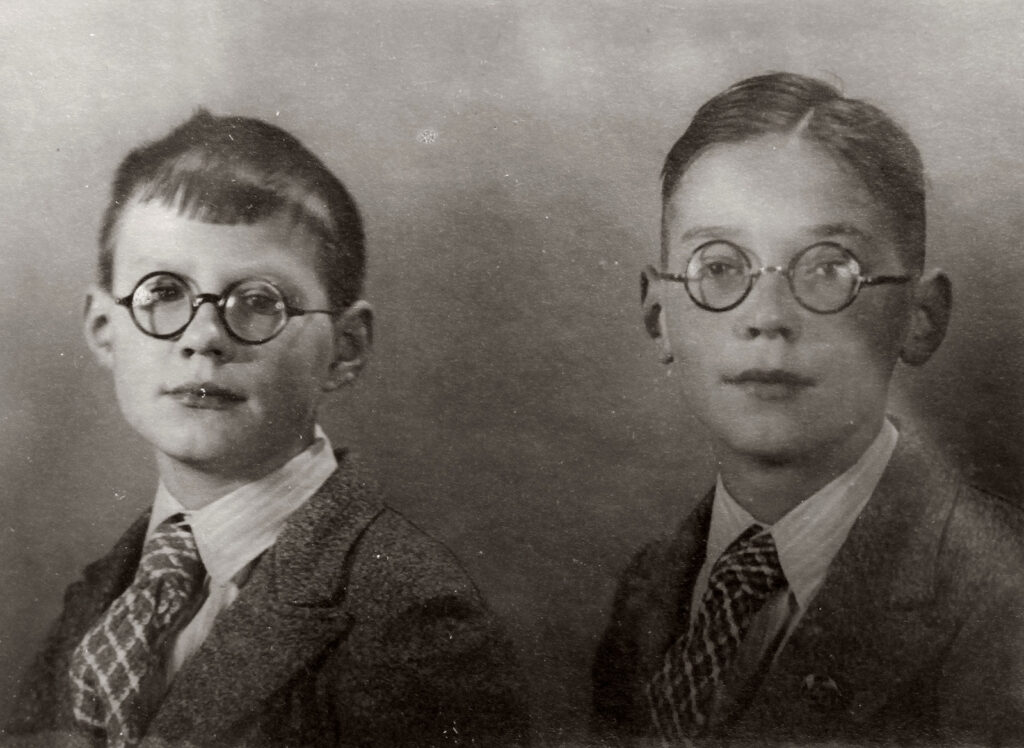

Die Kinder wurden mittelbar Opfer der »Aktion T4«, weil sie mit der Ermordung zu Waisen wurden. In vielen Fällen kamen die Kinder in ein Heim oder in Pflegefamilien. Theo und Jürgen Schubert konnten von ihrer Tante Christine Keck groß gezogen werden.

Das ist ein Hochzeits-Bild

von Therese und Heinrich Schubert.

Sie heiraten am 21.September 1920.

Sie bekommen 2 Kinder.

Dann stirbt Heinrich.

Therese ist allein mit den Kindern

und sie wird krank.

Sie kommt in die Anstalt in Lüneburg.

Später ermordet man sie bei der Aktion T4.

Die Kinder von Therese Schubert haben keine Eltern mehr.

Sie sind auch Opfer

von den Kranken-Morden.

Sie werden nicht ermordet,

aber sie müssen ohne ihre Eltern leben.

Kinder ohne Eltern müssen oft in ein Heim

oder in eine Pflege-Familie.

Die Kinder von Therese haben Glück.

Sie können bei ihrer Tante leben.

Privatbesitz Ulrike Haus.

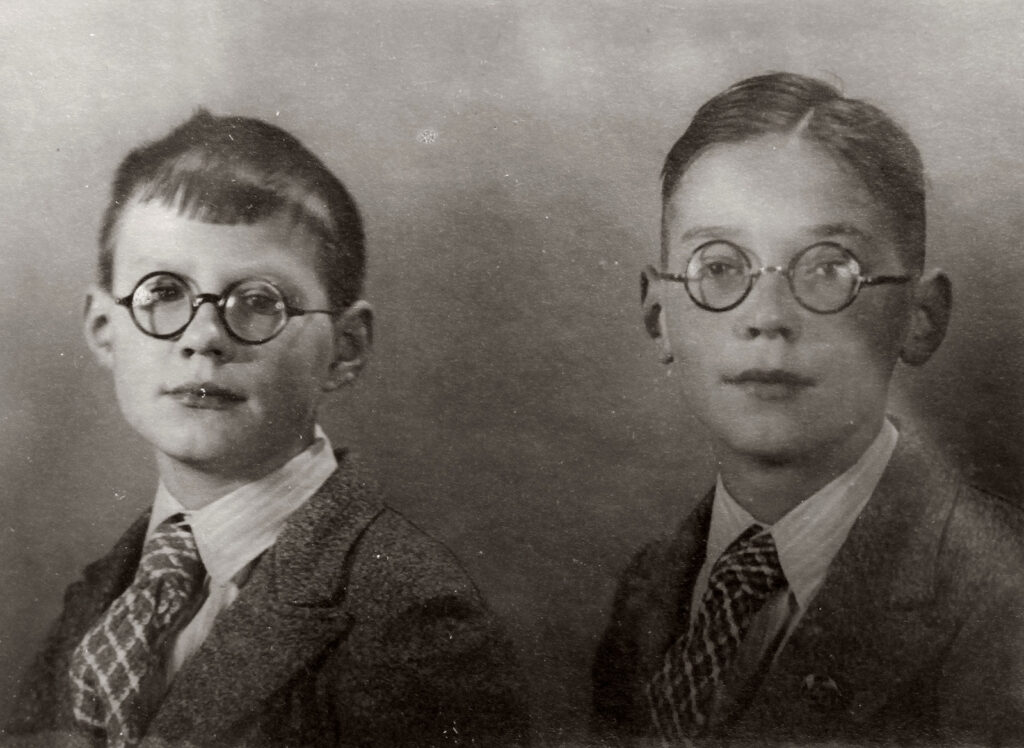

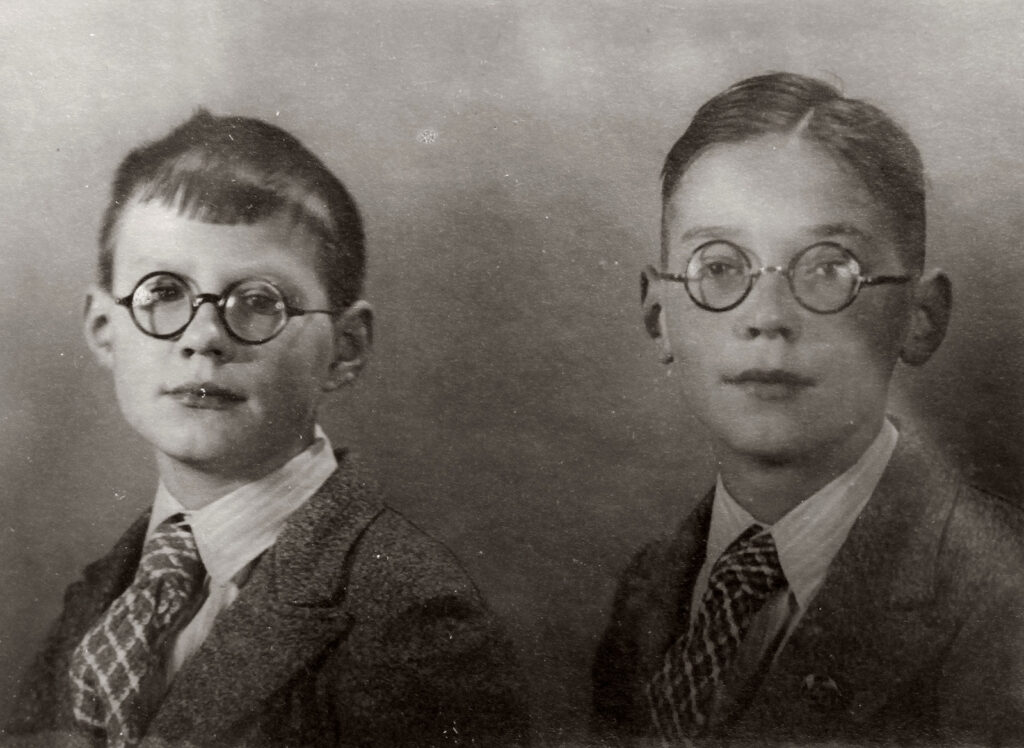

Jürgen und Theo Schubert im Jahr 1932 als ihre Mutter Therese Schubert erstmals in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg kam. Thereses Schwester Christine Keck schickte Theo nach ihrer Wiederaufnahme in Lüneburg im Jahr 1936 häufiger in die Anstalt, um der Mutter Apfelsinen und Kuchen zu bringen. Aus Angst gab Theo die Sachen beim Pförtner ab und sah seine Mutter deshalb nie wieder.

Das ist ein Foto von den Brüdern

Jürgen und Theo Schubert.

Sie sind die Kinder von Therese Schubert.

Das Foto ist aus dem Jahr 1932.

In diesem Jahr wird Therese krank.

Sie kommt das erste Mal in die Anstalt

nach Lüneburg.

4 Jahre später kommt Therese

wieder in die Anstalt nach Lüneburg.

Theo soll sie besuchen und

ihr Kuchen und Apfelsinen mitbringen.

Aber Theo hat Angst davor,

seine Mutter krank zu sehen.

Darum gibt er Kuchen und Apfelsinen

an der Tür ab und geht.

Er sieht seine Mutter nie wieder.

Denn danach ermordet man sie.

Foto von Therese Schubert, Lüneburg (Studio Hans Wrede), ca. 1907.

Foto von Therese Schubert, Porträt, Lüneburg, ca. 1914.

Foto von Therese Schubert, Studioaufnahme, Somerset (USA), ca. 1913.

Privatbesitz Ulrike Haus | ArEGL 91, 92, 93.

Von Therese Schubert sind viele Bilder erhalten geblieben. Durch den bürgerlichen Hintergrund konnte es sich die Familie leisten, zum Fotografen zu gehen. Die Porträtaufnahme entstand im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung zur Erzieherin.

Es gibt viele Fotos von Therese Schubert.

Sie kommt aus einer reichen Familie.

Die Familie hatte genug Geld für gute Fotos.

Hier sind 3 Fotos von Therese:

Das erste Foto ist aus dem Jahr 1907.

Das zweite Foto ist aus dem Jahr 1914.

Es ist ein Bewerbungs-Foto.

Therese bewirbt sich damit

für eine Ausbildung als Erzieherin.

Das dritte Foto ist aus dem Jahr 1913.

Es ist in den USA gemacht.

ELFA SEIPEL (1897 – 1941)

Elfa (links) Seipel (geb. Piske) mit ihrer Schwester Paula, vor 1914.

ArEGL 205-3.

Elfa Seipel, geb. Piske, wurde am 6. Mai 1897 in Schleswig geboren. Elfa besuchte die Volksschule in Rendsburg, ihr Vater betrieb ein Offizierskasino. Vermutlich infizierte sich Elfa schon als Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit »Syphilis«, einer damals weit verbreiteten Geschlechtskrankheit. Am 24. Dezember 1923 heiratete Elfa den Zahlmeister Ludwig Seipel. Bis 1931 lebte das Paar in Soltau. Die Ehe blieb kinderlos. 1932 schlug Ludwig die höhere Beamtenlaufbahn ein, zog hierfür vorübergehend zu seinen Eltern nach Hannover. Elfa bezog alleine eine Wohnung in Uelzen.

Gesundheitlich ging es ihr inzwischen schlecht. Infolge der »Syphilis« entwickelte sie Wahnideen, und sie unternahm einen Suizidversuch. Daraufhin wurde sie mit der Diagnose »progressive Paralyse« in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg eingewiesen. Ihr Bruder Otto versuchte 1936, die Entlassung zu erwirken, um seine Schwester durch die Mutter zu Hause pflegen zu lassen. Das wurde von Anstaltsdirektor Max Bräuner abgelehnt, weil ihr Aufenthaltsort dann nicht mehr im Einzugsgebiet der Anstalt gelegen hätte. Elfa Seipel wurde im Alter von 43 Jahren am 9. April 1941 in die Zwischenanstalt Herborn und von dort am 28. Mai 1941 in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt.

Die Familie erfuhr zwölf Tage später in einem »Trostbrief« von ihrem Tod. Die offizielle Todesursache lautete »Hirnschlag«. Die Familie hatte von Anfang an den Verdacht, dass Elfas Tod keine unmittelbare Folge ihrer Krankheit war.

ELFA SEIPEL

Elfa Seipel kommt aus der Stadt Schleswig.

Ihr Vater ist Chef von einem Restaurant für Soldaten.

Dort lernt sie viele Soldaten kennen.

Und sie hat Geschlechts-Verkehr mit ihnen.

Sie erkrankt an einer Geschlechts-Krankheit.

Die kann zu der Zeit noch nicht behandelt werden.

Sie ist sehr ansteckend.

Und die Krankheit zerstört nach ein paar Jahren das Gehirn.

Vorher heiratet Elfa ihren Ehe-Mann Ludwig Seipel.

Die Hochzeit ist an Heilig-Abend im Jahr 1923.

Das Ehepaar bekommt keine Kinder.

Sie streiten sich viel.

Ludwig will Elfa verlassen.

Er will die Scheidung.

Er zieht zu seinen Eltern in die Stadt Hannover.

Elfa wohnt dann alleine in der Stadt Uelzen.

Es geht ihr schlecht.

Weil sich ihr Gehirn verändert, hat sie Wahn-Ideen.

Sie bildet sich Sachen ein, die es nicht gibt.

Sie will sich sogar umbringen.

Sie kommt in die Anstalt in Lüneburg.

Damit das nicht passiert.

Der Bruder von Elfa will sie nach Hause holen.

Der Arzt Max Bräuner sagt: Nein!

Er ist der Chef von der Anstalt in Lüneburg.

Elfa muss bleiben.

Gegen ihren Willen.

Und gegen den Willen der Familie.

Elfa wird am 9. April 1941 in die »Aktion T4« verlegt.

Am 28. Mai 1941 wird sie in der Tötungs-Anstalt Hadamar ermordet.

Da ist sie 44 Jahre alt.

Der Ehemann Ludwig bekommt danach einen Trost-Brief von der Anstalt.

Da steht drin: Elfa ist am 10. Juni 1941 gestorben. An einem Hirn-Schlag.

Beides ist gelogen.

Elfa ist zwei Wochen früher ermordet worden.

Aber so bekam die Anstalt noch länger Pflege-Geld für Elfa.

ANNA WICHERN (1896 – 1941)

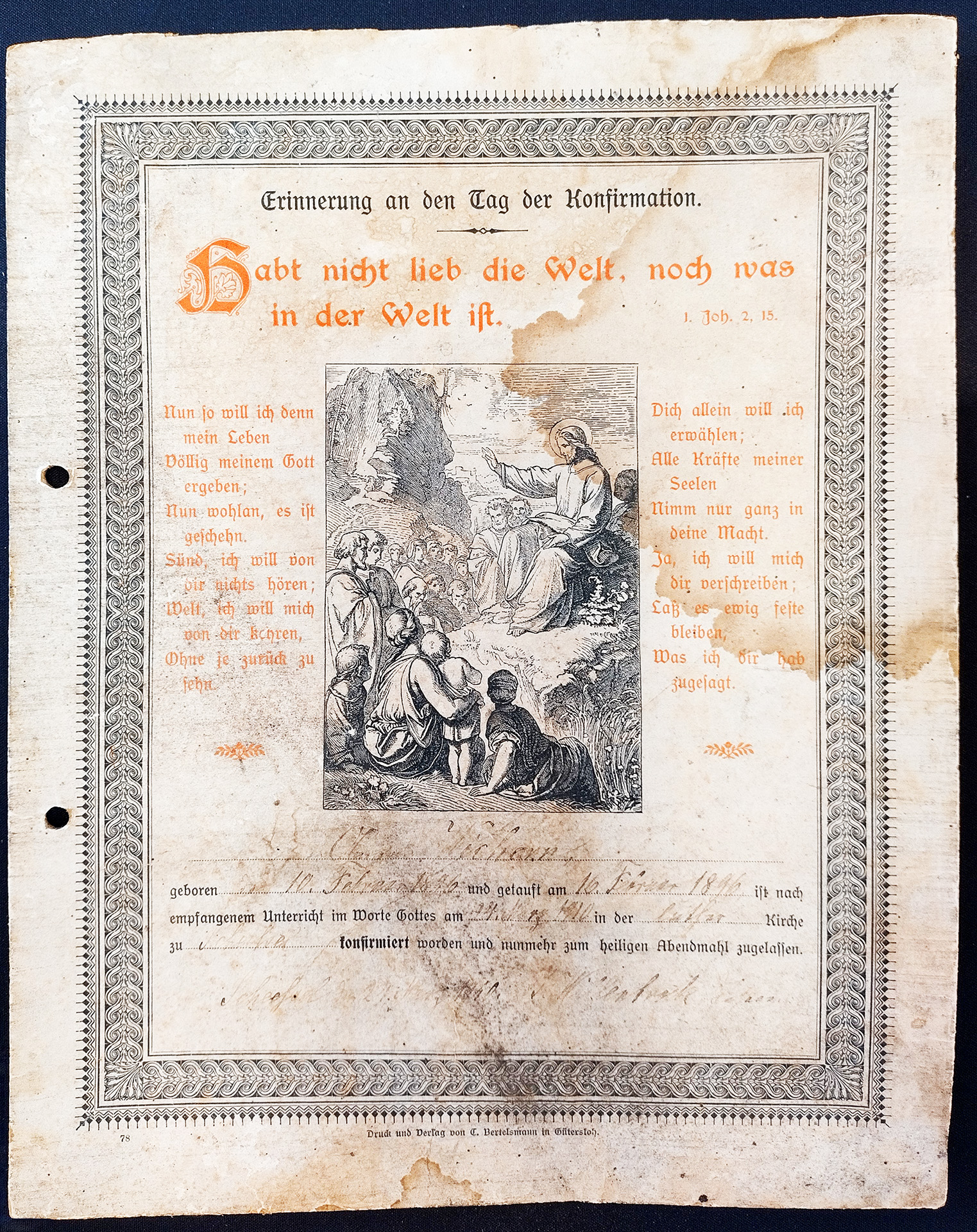

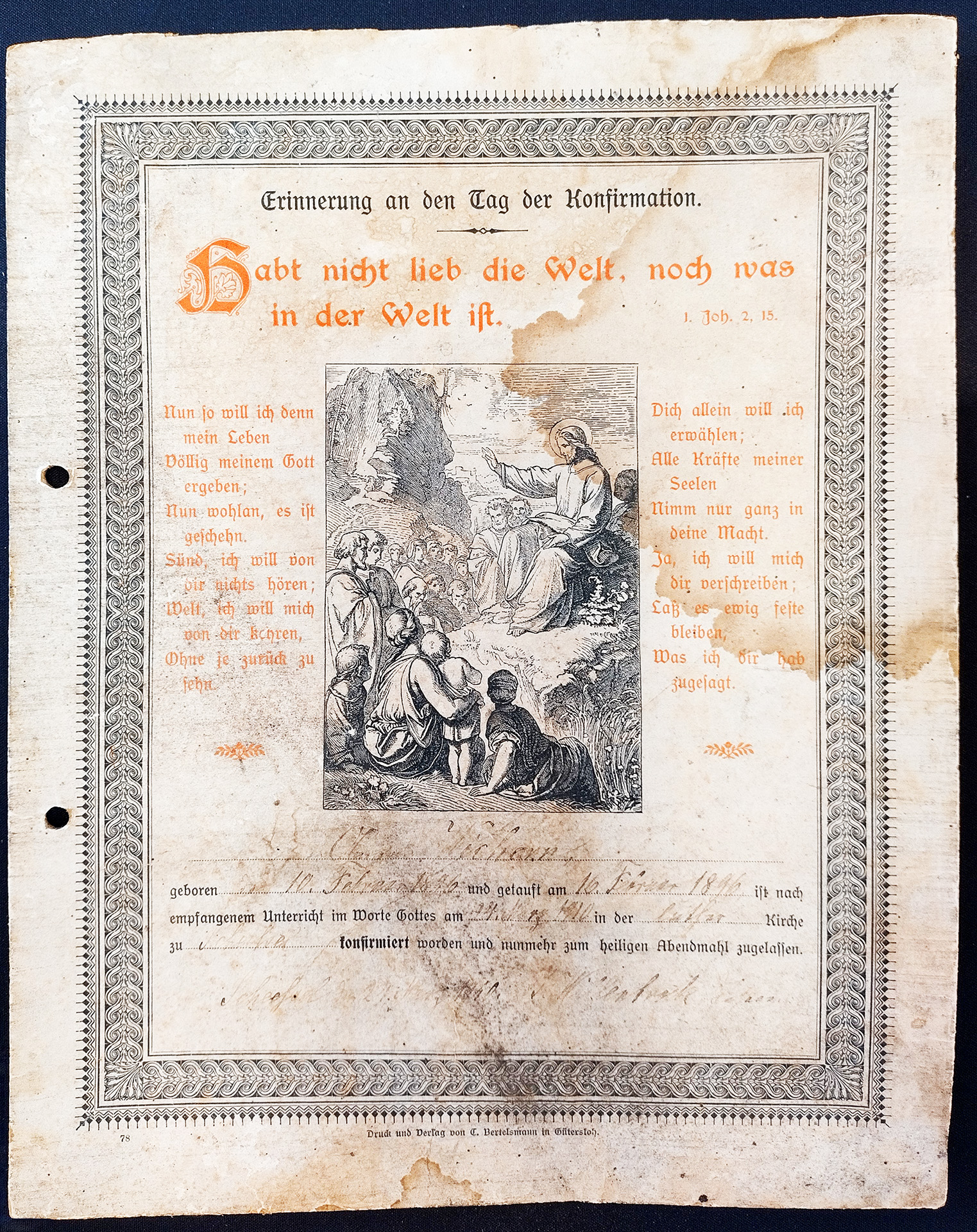

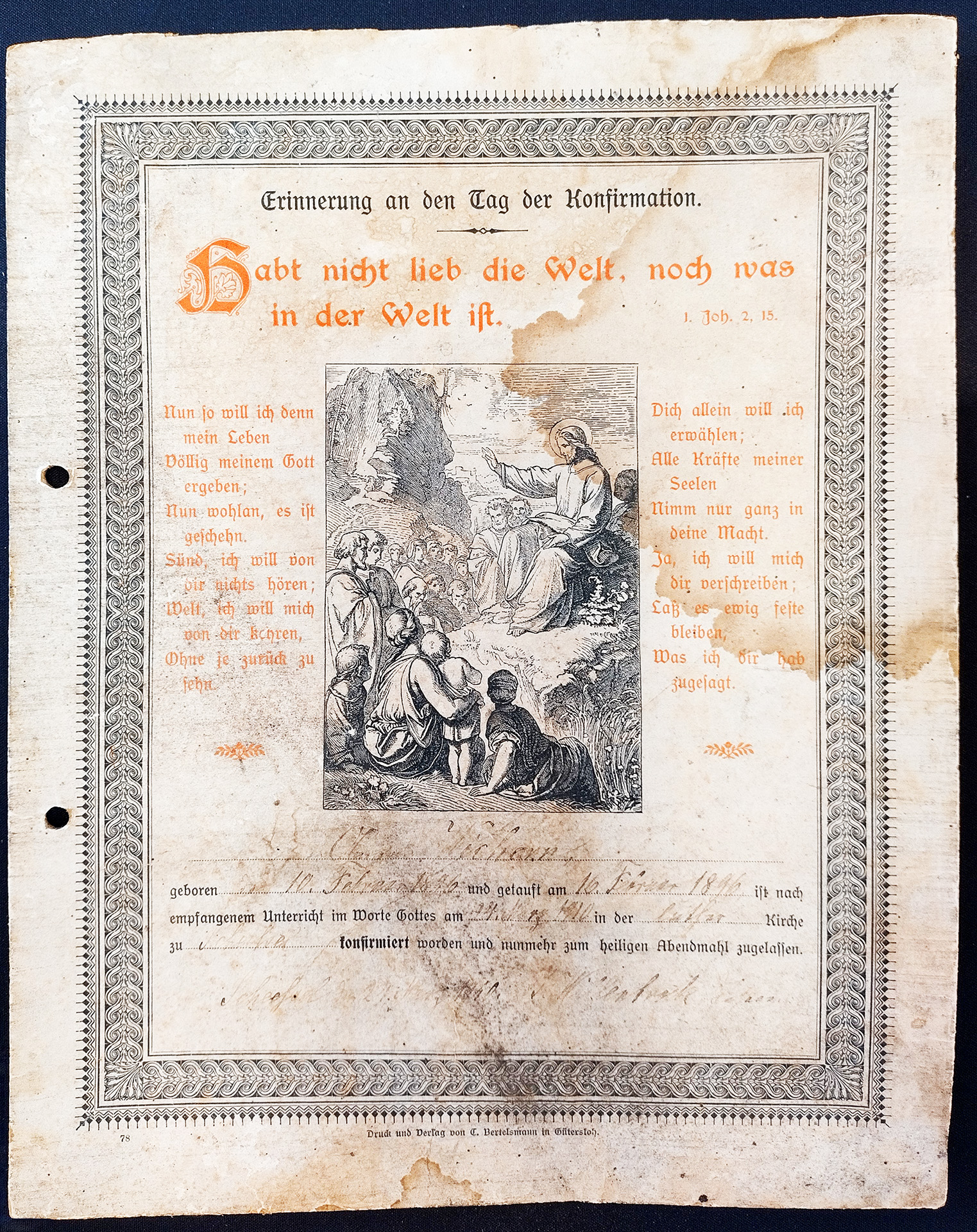

Erinnerung zur Konfirmation von Anna Wichern in Scheeßel, 1910.

ArEGL 180-1 | Privatbesitz Marlies Brüggemann.

Anna Wichern wurde am 10. Februar 1896 in Ostervesede im Kreis Rotenburg geboren. Sie war die älteste Tochter von Johann und Anna Wichern, geborene Peters, und hatte fünf jüngere Geschwister. Der Vater bewirtschaftete eine eigene Landwirtschaft. Die Familie war sehr fromm.

Anna erkrankte wohl im Jahr 1915 im Alter von 19 Jahren an einer Melancholie. Der Familie war Annas Gefühlszustand nicht unbekannt, denn auch Annas Vater Johann war an einer Melancholie erkrankt. Im Unterschied zu ihrem Vater wurde sie im August 1916 Anstaltspatientin in Lüneburg. Fünf Monate später, am 29. Januar 1917, wurde sie »gebessert entlassen«. Im Dezember 1918 erkrankte sie erneut. Anfang 1919 wurde sie in die Rotenburger Anstalten der Inneren Mission aufgenommen, von dort kam sie im April 1919 ein zweites Mal in die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt. Seit diesem Aufenthalt betete die Mutter so häufig für die Genesung ihrer Tochter, dass sich auf dem Fußboden des Dachbodens, auf dem sie kniete, Abdrücke abzeichneten. Kurz vor ihrem 24. Geburtstag wurde Anna tatsächlich erneut gebessert nach Hause entlassen.

Am 31. Dezember 1925 wurde Anna Wichern ein drittes Mal in die Lüneburger Anstalt eingewiesen. Diesmal blieb sie bis zu ihrer Verlegung in die »Aktion T4« am 30. April 1941. Obwohl ihre Eltern jeden Aufenthalt mit eigenem Geld bezahlten und Anna somit nicht dem öffentlichen Gesundheitswesen zur Last fiel, wurde sie selektiert. Es besteht zudem eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Eintrag »Schizophrenie« auf ihrem Charakteristikbogen erst im Zusammenhang mit der Meldung an die »T4«-Zentrale erfolgte. Dass diese Diagnose dem tatsächlichen Krankheitsbild von Anna entsprach, kann bezweifelt werden. Sie wurde am 16. Juni 1941 in der Tötungsanstalt Hadamar vergast.

Annas Mutter erfuhr von der »planwirtschaftlichen Verlegung« drei Tage, nachdem ihre Tochter bereits tot war. Am 27. Juni 1941 erhielt sie die Mitteilung, dass ihre Tochter Anna »unerwartet infolge einer Pneumonie« gestorben sei. Dieser »Trostbrief« und die Sterbeurkunde von Anna sind bis heute in der Familie erhalten geblieben. Ihre Mutter ahnte, dass Anna ermordet worden war.

ANNA WICHERN

Anna Wichern ist im Jahr 1896 geboren.

Sie kommt aus Ostervesede.

Das ist ein Ort bei Rotenburg.

Sie hat 5 jüngere Geschwister.

Ihre Eltern sind Bauern.

Sie haben einen eigenen Bauern-Hof.

Dann ist Anna 19 Jahre alt.

Sie ist ohne Grund traurig.

Und sie weint sehr viel.

Und sie will nicht mehr leben.

Sie hat eine seelische Erkrankung.

Die Familie kennt das.

Der Vater von Anna hat auch diese Erkrankung.

Er ist auch oft grundlos traurig.

Weint viel und will nicht mehr leben.

In den Jahren 1916 und 1919 wird sie Patientin.

In einer Anstalt in Lüneburg.

Die Mutter betet zu Gott.

Sie betet:

Mach dass Anna wieder gesund wird.

Mach dass sie wieder glücklich wird.

Sie betet meistens auf den Knien.

Der Fuß-Boden geht kaputt davon.

So oft betet die Mutter.

Dann wird Anna gesund.

Sie kommt wieder nach Hause.

5 Jahre bleibt Anna gesund.

Dann wird sie wieder krank.

Es ist schlimm.

Ihr geht es sehr schlecht.

Sie weint viel und will nicht mehr leben.

Also kommt sie wieder in die Anstalt

Nach Lüneburg.

Diesmal wird sie nicht so schnell gesund.

Im Jahr 1941 wird sie verlegt.

Sie wird ermordet.

In der Aktion T4.

In dieser Aktion werden viele Menschen ermordet.

Das ist am 16. Juni 1941.

In der Tötungs-Anstalt Hadamar.

Ihre Mutter bekommt einen Brief.

Darin steht:

Anna ist verlegt worden.

Weil Krieg ist.

Aber das stimmt nicht.

Sie wird verlegt weil man sie ermorden will.

Als der Brief ankommt ist Anna schon tot.

Dann kommt ein zweiter Brief.

Darin steht:

Anna ist gestorben.

An einer Lungen-Entzündung.

Das ist auch gelogen.

Anna ist vergast worden.

In der Tötungs-Anstalt Hadamar.

Sie ist ein Opfer vom Patienten-Mord.

Die Mutter von Anna ahnt das.

Darum behält sie den Brief.

Es ist ein Beweis:

Anna ist ermordet worden.

In der Aktion T4.

OSKAR (1903 – 1941) UND HANS POHLMANN (1899 – 1942)

Die Geschwister Oskar, Hans und Alma Pohlmann mit ihrer Mutter Berta Pohlmann, etwa 1933.

ArEGL 131.

Familie Pohlmann stammte aus Wieren (Uelzen). Seit Generationen besaß sie eine Schuhmacherei und zog 1908 nach Bodenteich. Dort betrieb Berta Pohlmann einen Kolonialwarenhandel. Ihr Sohn Oskar war sehr musikalisch und spielte neben Geige auch Flöte und Trompete. Ihr ältester Sohn Hans hielt die Familientradition aufrecht und wurde Schuhmacher. Beide Brüder wurden Opfer der »Euthanasie«. Oskar (geb. 1903) wurde 1941 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Hans (geb. 1899) starb 1942 in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Wenn bekannt geworden wäre, dass beide Söhne in einer Anstalt gestorben waren, hätte niemand mehr bei ihr eingekauft. Deshalb behauptete Berta Pohlmann, ihre Söhne seien im Krieg gefallen und ließ beide auf dem Friedhof in Bodenteich bestatten.

Das ist ein Foto von Familie Pohlmann

aus dem Jahr 1933.

Man sieht die Geschwister Oskar, Hans und Alma mit ihrer Mutter Berta.

Sie leben in Bad Bodenteich bei Uelzen.

Berta Pohlmann hat einen Laden für Lebensmittel.

Oskar Pohlmann macht Musik.

Er spielt Geige, Flöte und Trompete.

Hans Pohlmann ist Schuhmacher.

Oskar und Hans werden krank.

Sie haben eine seelische Krankheit.

Sie kommen in die Anstalt nach Lüneburg.

Oskar wird im Jahr 1941

in der Tötungs-Anstalt Hadamar ermordet.

Er ist Opfer von der Aktion T4.

Hans stirbt ein Jahr später

in der Anstalt in Lüneburg.

Ihre Mutter Berta sagt das keinem.

Sie behauptet:

Meine Söhne sind als Soldaten im Krieg gestorben.

Sie schämt sich und sie hat Angst.

Sie denkt:

Keiner kauft mehr in ihrem Laden,

wenn die Wahrheit rauskommt.

Bertha beerdigt ihre Söhne

auf dem Friedhof in Bad Bodenteich.

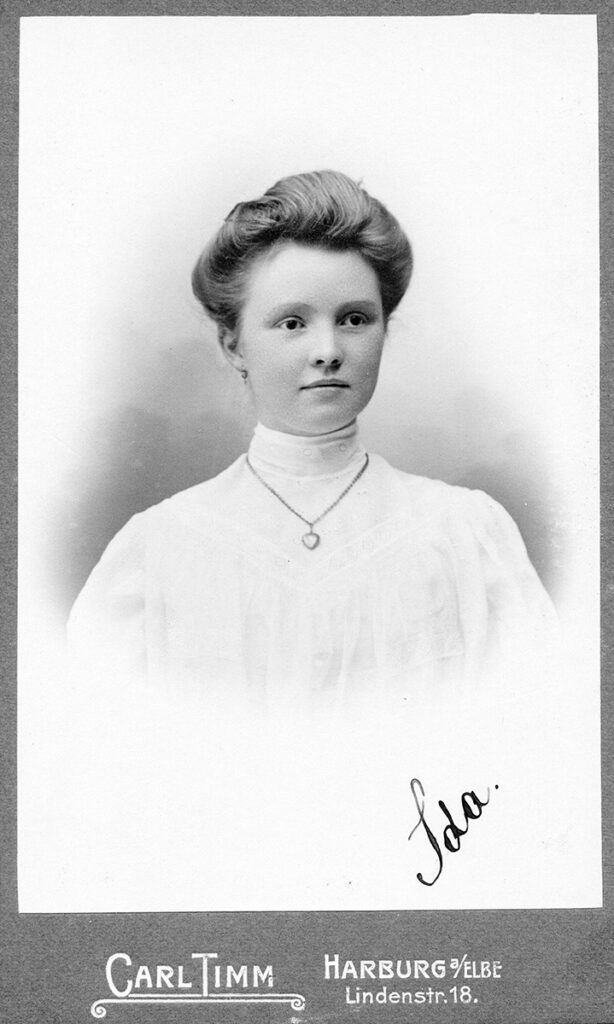

Ida Zettels Eltern führten das großbürgerliche Bahnhofshotel in Hamburg-Harburg. Nach ihrem Tod übernahmen die Geschwister Toni und Theodor das Hotel. Wegen der Inflation 1923 und der folgenden Wirtschaftskrisen konnten sie das Hotel nicht halten. Die oberen Geschosse wurden vermietet. Bis 1937 zog die Gauleitung Ost-Hannover dort ein. Ida Zettel wurde am 16. Juni 1941 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet.

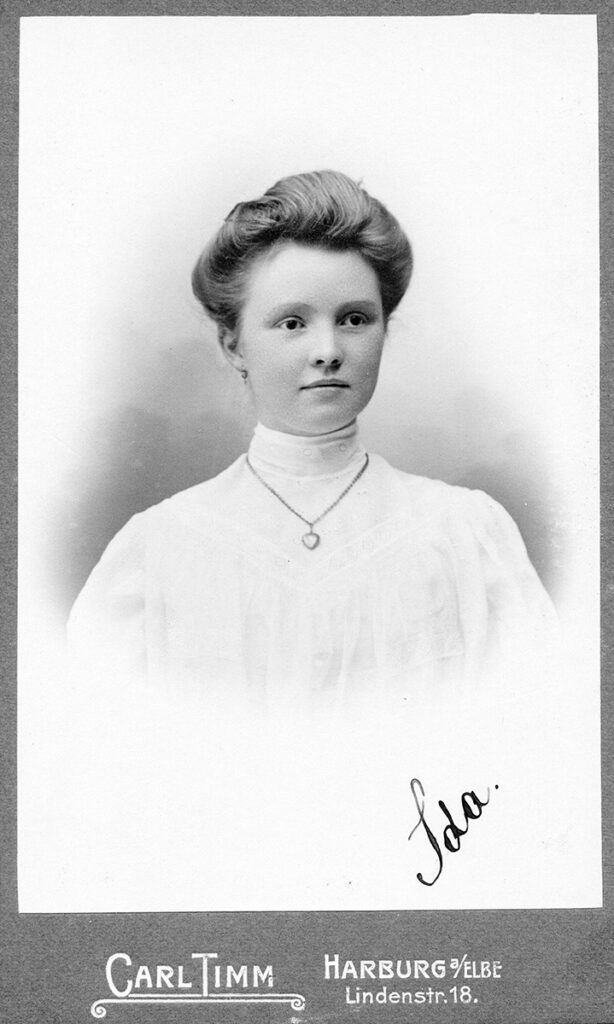

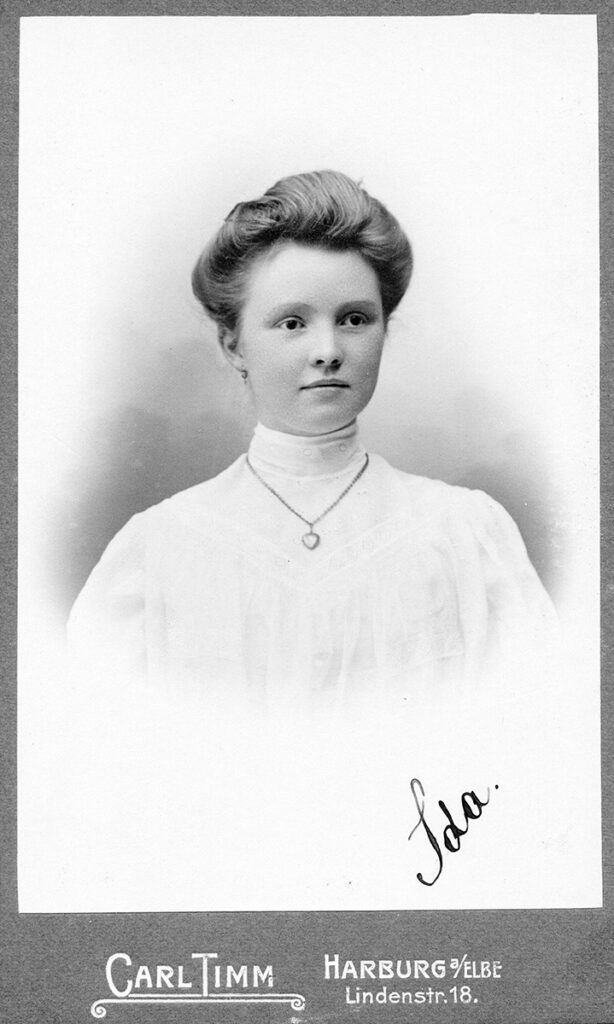

Das ist ein Foto von Ida Zettel aus dem Jahr 1904.

Sie kommt aus Hamburg-Harburg.

Ihre Eltern haben ein Hotel.

Es ist das größte Hotel in Harburg.

Vom Hotel gibt es Postkarten und Fotos:

Das Foto bei Nacht ist aus dem Jahr 1933.

Die Postkarte ist aus dem Jahr 1937.

Nach dem Ersten Weltkrieg läuft

das Hotel schlecht.

Die Menschen haben kein Geld,

um in einem Hotel zu schlafen.

Und das Geld ist in Deutschland nichts mehr wert.

Man kann mit dem Geld nichts kaufen.

Darum schließt man das Hotel.

Man vermietet die Räume an die Gau-Leitung.

Der Gau-Leiter Otto Telschow zieht

in das Hotel ein.

Ida Zettel weiß nichts davon, denn sie ist krank.

Sie ist in der Anstalt in Lüneburg.

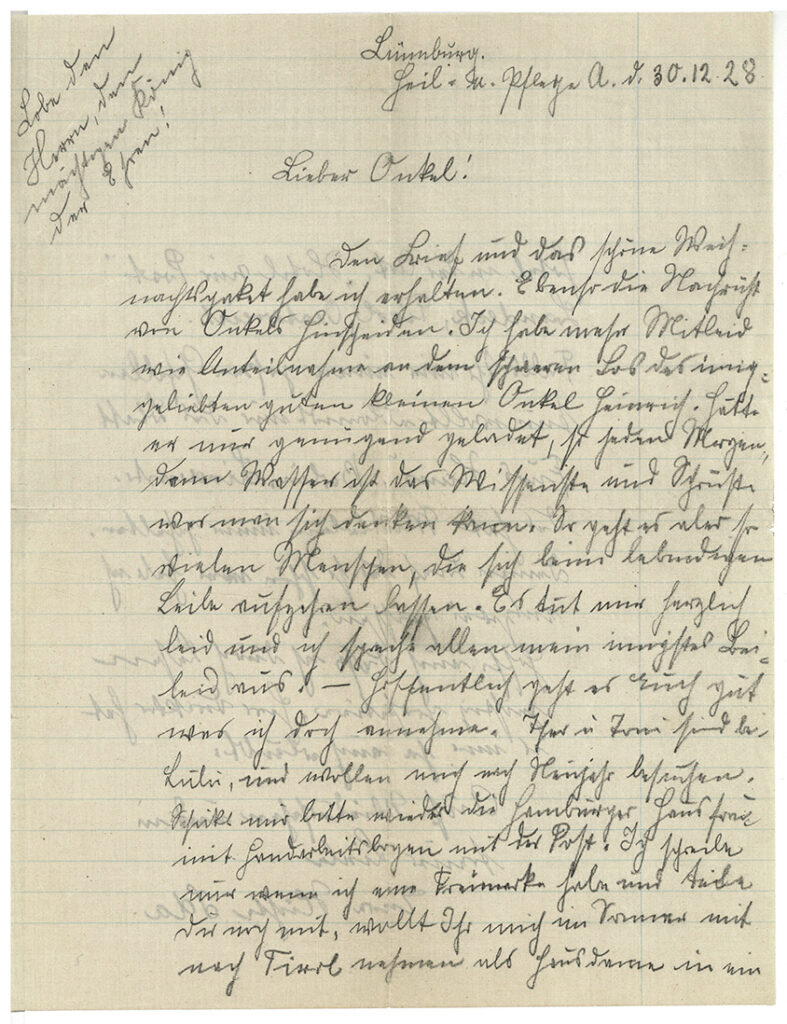

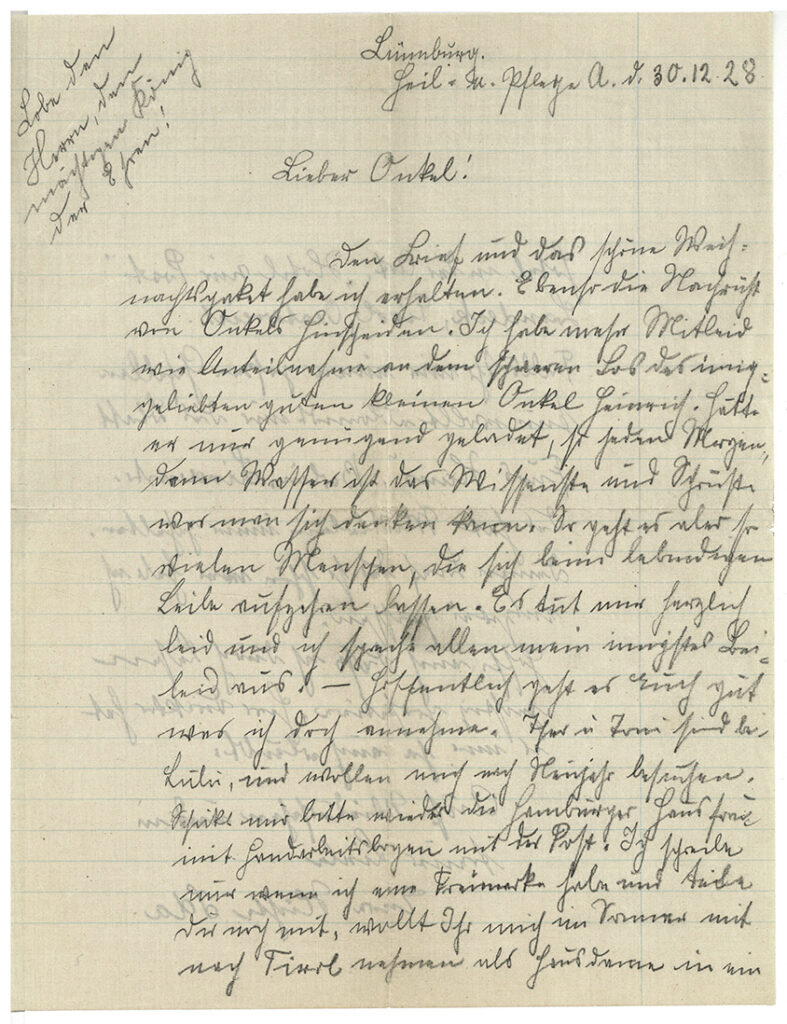

Im Jahr 1928 schreibt Ida Zettel

diesen Brief an ihren Onkel.

3 Jahre später kommt sie

in die Tötungs-Anstalt Hadamar.

Sie wird mit Gas ermordet.

Sie ist ein Opfer von der Aktion T4.

Ida Zettel, etwa 1904.

ArEGL 173-3.

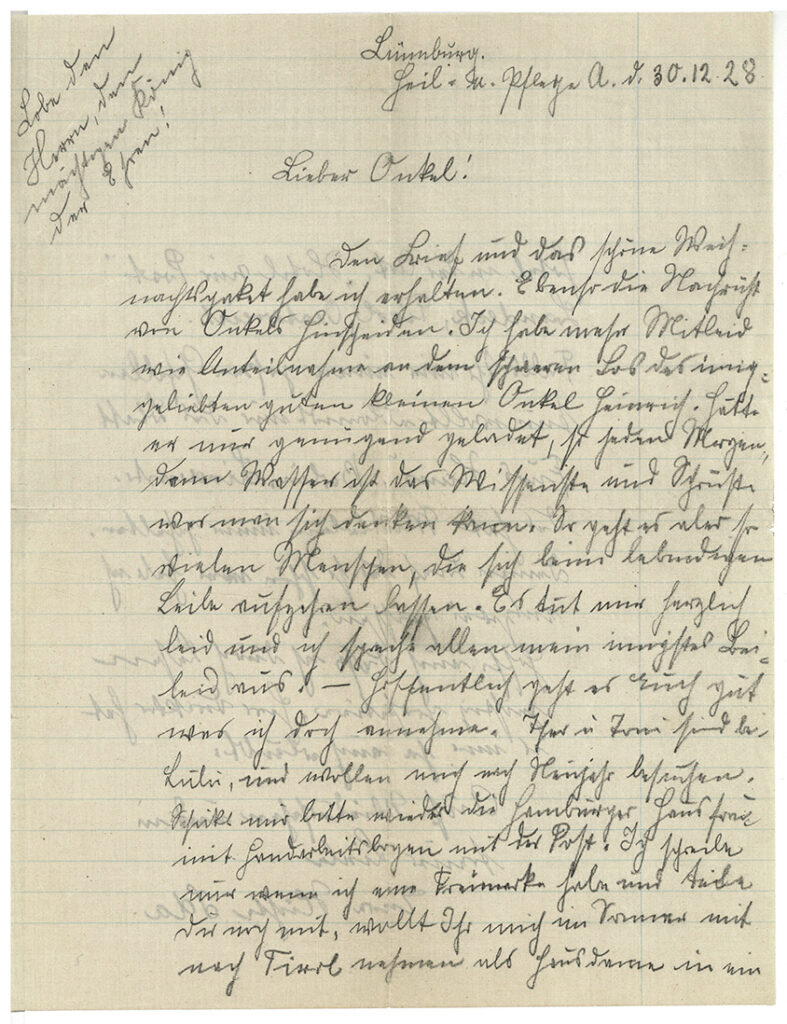

Brief von Ida Zettel aus der Heil- und Pflege-Anstalt Lüneburg an ihren Onkel Georg vom 30.12.1928, Vorderseite.

ArEGL 173-12.

Postkarte vom Bahnhofshotel Harburg als Sitz des Gau Ost-Hannover, vor 1937.

ArEGL 173-10.

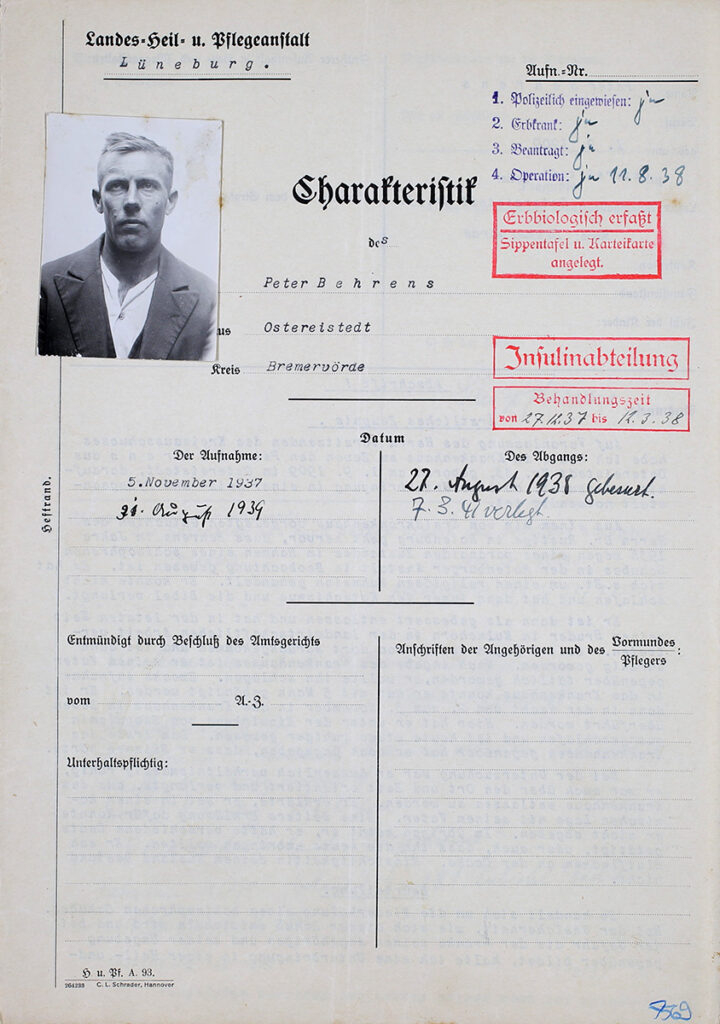

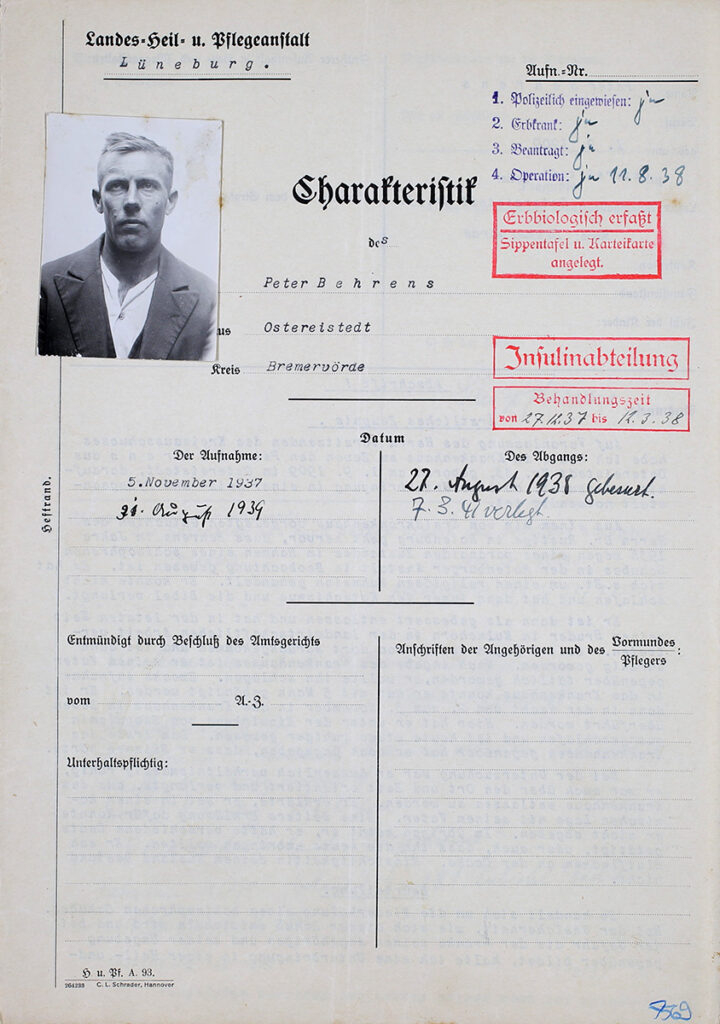

Für jeden Erkrankten wurde ein Krankenblatt angelegt. Das ist das Krankenblatt von Peter Behrens. Auf manchen gibt es ein Foto. Es wurde immer oben links auf die erste Seite geklebt. Dafür kam ein Fotograf in die Anstalt. Er fotografierte alle Erkrankten, bei denen der Aufenthalt länger dauerte. Der Stempel oben rechts auf dem Krankenblatt zeigt, dass Peter Behrens gegen seinen Willen und mit Polizeigewalt in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg eingewiesen wurde. Er wurde als »erbkrank« bewertet. Deshalb wurde seine Sterilisation beantragt und am 11. August 1938 durchgeführt. Der obere rote Stempel bestätigt, dass Peter Behrens vom Gesundheitsamt »erbbiologisch« erfasst wurde und eine Akte für ihn und seine gesamte Familie angelegt wurde. Bei jedem Familienmitglied wurde geprüft, ob es eine angeborene oder eventuell vererbbare Erkrankung haben könnte.

Der zweite rote Stempel belegt, dass Peter Behrens eine Insulinschockbehandlung erhielt. Hierbei wurde er gezielt unterzuckert und mehrere Minuten in ein Koma versetzt. Das wurde mehrfach wiederholt und belastete die Erkrankten zusätzlich. Manchmal wurden hierdurch Anfälle ausgelöst. Erst 1955 wurde die Wirkungslosigkeit der Schockbehandlung erkannt, und seitdem wird sie nicht mehr eingesetzt.

»7.3.41 verlegt« bedeutet, Peter Behrens wurde an diesem Tag in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein verlegt. Es ist die Handschrift von Rudolf Redepenning, der zu diesem Zeitpunkt wusste, was eine Verlegung in die sächsische Anstalt bedeutete. Peter Behrens ist ein Opfer der »Aktion T4«.

Das ist ein Kranken-Blatt von Peter Behrens.

Vor über 100 Jahren sehen

alle Kranken-Blätter so aus.

Manchmal ist ein Foto auf den Kranken-Blättern.

Die Fotos hat man in der Anstalt gemacht.

Es gibt verschiedene Stempel

auf den Kranken-Blättern.

Auf dem Kranken-Blatt von Peter Behrens ist

ein schwarzer Stempel.

Das heißt:

Die Polizei bringt Peter Behrens

gegen seinen Willen in die Anstalt.

Man will ihn unfruchtbar machen.

Die Nazis behaupten:

Peter Behrens ist erbkrank.

Aber das stimmt nicht.

Auf dem Kranken-Blatt von Peter Behrens sind auch 2 rote Stempel.

Der eine rote Stempel zeigt:

Peter Behrens ist beim Amt als erbkrank gemeldet.

Es gibt eine Akte für seine Familie beim Amt.

Man überprüft alle aus der Familie,

ob sie erbkrank sind.

Der andere rote Stempel zeigt:

Peter Behrens bekommt eine Behandlung

mit dem Medikament Insulin.

Das ist gefährlich.

Die Kranken werden dadurch ohnmächtig

und bekommen Anfälle.

Erst viel später findet man heraus:

Diese Behandlung wirkt gar nicht.

Im Kranken-Blatt steht: 7.3.41 verlegt.

Das heißt:

Peter Behrens kommt am 7. März 1941

in eine Tötungs-Anstalt.

Krankenblatt von Peter Behrens, 1937.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 07569.

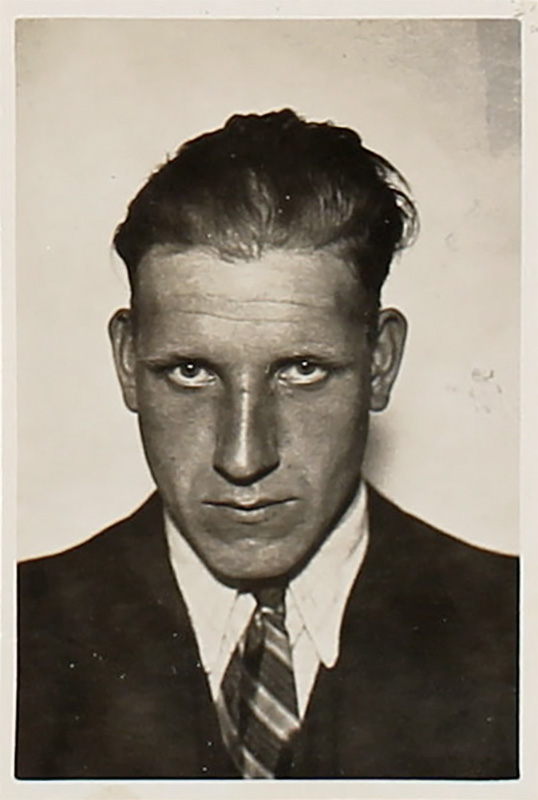

Von vielen erwachsenen Opfern des Krankenmordes gibt es möglicherweise keine Familienfotos mehr. Von Einzelnen gibt es immerhin ein Bild von ihrem Krankenblatt. Das sind problematische Aufnahmen, da sie in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg nicht freiwillig entstanden sind. Die Personen auf den Fotos sind erkrankt und es geht ihnen schlecht. Deshalb sind es entwürdigende Bilder. Trotzdem werden sie hier gezeigt, denn es ist wichtig, den Opfern ihr Gesicht zu geben.

Es gibt nur wenige Fotos von den Opfern vom Kranken-Mord aus den Familien.

Denn viele Familien:

• haben keine Foto-Kamera.

• haben kein Geld für Fotos.

• schämen sich für ihre kranken Verwandten.

Aber es gibt oft Fotos aus der Kranken-Akte

aus der Anstalt.

Die Kranken sehen schlecht aus auf den Fotos.

Denn sie sind krank.

Das kann man sehen.

Die Kranken wollen nicht,

dass man Fotos von ihnen macht.

Wir zeigen diese Bilder hier trotzdem.

Denn alle sollen die Namen und die Gesichter

von den ermordeten Kranken kennen.

Das ist wichtig.

Denn man soll die Opfer nicht vergessen.

The Marienberg family

Karl Marienberg, 1938.

NLA Hanover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 1298.

Karl Marienberg was declared unfit for marriage by the health authorities. Because his fiancée already had two illegitimate children, she was in the same situation. The court rejected the forced sterilisation of Karl Marienberg. However, medical officer Hans Rohlfing successfully appealed against this decision. Only after Karl’s sterilisation in November 1938 were the two allowed to marry. Because Berta was already pregnant, they at least had a daughter together.

Georg Marienberg, 1938.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 1324.

A few weeks after his brother was sterilised, Georg Marienberg was also sterilised against his will. Nevertheless, he was denied permission to marry his fiancée. Instead, his fiancée was to marry a man who was »genetically healthy«. Georg successfully appealed against this decision to the Reich Minister of the Interior.

Thea Marienberg fought against her sterilisation. She almost succeeded thanks to a »certificate of fitness for marriage« issued by the Hamburg Health Authority. This contradicted the decision of the Lüneburg Hereditary Health Court, which was issued on the same day. Because the Hamburg authority withdrew the certificate at the insistence of Hans Rohlfing, her appeal failed. She only received permission to marry after her forced sterilisation.

Excerpt from the decision of the Lüneburg Hereditary Health Court regarding Thea Marienberg dated 27 February 1940.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88

Letter from the Hamburg Health Authority to the Lüneburg Health Authority regarding Thea Marienberg, dated 27 February 1940.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 208.

Letter from the Lüneburg Health Authority to the District President dated 13 April 1943.

NLA Hanover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 2472.

Emmi Nielson (née Marienberg) refused the operation and resisted by not showing up for her surgery appointment. She was then sought by the police and arrested. For her resistance, she received a six-month prison sentence, which she had to serve in a women’s prison. There was no parole. Immediately after her release from prison, she was forcibly sterilised.

HEINRICH RÖHRUP (1914 – 1941)

Heinrich Friedrich Ludwig Röhrup was born on 30 January 1914 in Wulfstorf in the district of Lüneburg. After leaving school, he initially worked as an errand boy, later as a gardener’s assistant, and finally as a labourer in a limestone quarry. By this time, the family was living on Auf dem Meere street in Lüneburg.

In October 1936, Heinrich Röhrup was called up for military service and joined the navy in Kiel as a rifleman. As he was unable to follow the training programme and twice ignored orders from his superiors, he was sentenced to ten days‘ detention. His superiors admitted him to the naval hospital for examination for »mental illness«. The doctors there determined that he was »in need of institutional care«. As a result, Heinrich was transferred from the Kiel-Wik naval hospital to the Neustadt (Holstein) state hospital on 6 August 1937. There, the doctors applied for him to be sterilised.

Just eight weeks later, it was decided that the then 23-year-old would be sterilised. Because Heinrich’s father arranged for him to be transferred from the Neustadt State Hospital to the Lüneburg Mental Hospital, Heinrich Röhrup was sterilised at the Lüneburg Municipal Hospital on 21 February 1938. On 1 March 1938, he was discharged from the Lüneburg Institution.

The following year, he was admitted to the institution twice more due to »fits of rage«. In addition to the diagnosis of »congenital mental deficiency«, psychiatrist Gustav Marx now added the diagnosis of »schizophrenia«, and from then on, Heinrich Röhrup never left the Lüneburg mental hospital. After his third admission, the Lüneburg doctors registered him at Tiergartenstraße 4 in Berlin, where the systematic murder of patients was being organised. Thus, Heinrich Röhrup, classified as a »schizophrenic« who was »dangerous to the public«, was placed on the deportation list.

On 7 March 1941, Heinrich Röhrup was »economically relocated« from Lüneburg to the Pirna-Sonnenschein killing centre as part of »Aktion T4« and murdered in a gas chamber immediately upon arrival.

Handkerchief, embroidery on cotton, probably by Martha Kaufmann, about 1929–1936.

ArEGL 168.

Martha Kaufmann, around 1930.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 No. 09222.

»Heil Hiedler« was embroidered on the handkerchief several times. The embroidery was probably done between 1929 and 1936. The name »Marchta [R]Kaufmann« is embroidered on the handkerchief sixteen times. It can therefore be assumed that it came from her. Martha Kaufmann was murdered on 12 May 1941 in the Hadamar killing centre. She was considered »unfit for work«, »useless« and, from the perspective of the time, »unworthy of life«.

THERESE SCHUBERT (née KECK) (1884 – 1941)

Tapestry embroidery, handcrafted by Therese Schubert, Lüneburg, around 1930.

ArEGL 94.

This embroidery was intended to become a cushion cover. The handiwork of Therese Schubert (née Keck) required a great deal of patience and was never completed due to illness. The restlessness that necessitated Therese Schubert’s stay in an institution in the 1930s prevented her from continuing work on the piece. It was kept by her sons, like many other things from their mother’s life: school notebooks, textbooks and drawings by her children.

Therese and Heinrich Schubert, wedding photo, 21 September 1920. A few years later, Heinrich died and Therese Schubert fell ill.

Private collection of Ulrike Haus.

The children became indirect victims of »Aktion T4« because they were orphaned by the murders. In many cases, the children were placed in homes or foster families. Theo and Jürgen Schubert were raised by their aunt Christine Keck.

Private property of Ulrike Haus.

Jürgen and Theo Schubert in 1932 when their mother Therese Schubert was first admitted to the Lüneburg mental hospital. After Therese was readmitted to Lüneburg in 1936, her sister Christine Keck frequently sent Theo to the hospital to bring their mother oranges and cake. Out of fear, Theo left the items with the porter and therefore never saw his mother again.

Photograph by Therese Schubert, Lüneburg (Studio Hans Wrede), around 1907.

Photograph of Therese Schubert, portrait, Lüneburg, around 1914.

Photograph by Therese Schubert, studio photograph, Somerset (USA), around 1913.

Private collection of Ulrike Haus | ArEGL 91, 92, 93.

Many photographs of Therese Schubert have been preserved. Thanks to their middle-class background, the family could afford to go to a photographer. The portrait was taken in connection with her training as a nursery school teacher.

ELFA SEIPEL (1897 – 1941)

Elfa (left) Seipel (née Piske) with her sister Paula, before 1914.

ArEGL 205-3.

Elfa Seipel, née Piske, was born on 6 May 1897 in Schleswig. Elfa attended elementary school in Rendsburg, where her father ran an officers‘ mess. Elfa probably contracted »syphilis«, a widespread sexually transmitted disease at the time, as a teenager or young adult. On 24 December 1923, Elfa married paymaster Ludwig Seipel. The couple lived in Soltau until 1931. The marriage remained childless. In 1932, Ludwig embarked on a career as a senior civil servant and moved temporarily to his parents‘ home in Hanover. Elfa moved into an apartment in Uelzen on her own.

Her health had deteriorated in the meantime. As a result of »syphilis«, she developed delusions and attempted suicide. She was then admitted to the Lüneburg mental hospital with a diagnosis of »progressive paralysis«. In 1936, her brother Otto tried to get her released so that their mother could care for her at home. This was rejected by the hospital director, Max Bräuner, because her place of residence would then no longer have been within the hospital’s catchment area. Elfa Seipel was transferred to the Herborn transit institution at the age of 43 on 9 April 1941 and from there to the Hadamar killing centre on 28 May 1941.

Twelve days later, the family learned of her death in a »letter of condolence«. The official cause of death was listed as »stroke«. From the outset, the family suspected that Elfa’s death was not a direct result of her illness.

ANNA WICHERN (1896 – 1941)

Memento of Anna Wichern’s confirmation in Scheeßel, 1910.

ArEGL 180-1 | Private collection of Marlies Brüggemann.

Anna Wichern was born on 10 February 1896 in Ostervesede in the district of Rotenburg. She was the eldest daughter of Johann and Anna Wichern, née Peters, and had five younger siblings. Her father ran his own farm. The family was very devout.

Anna fell ill with melancholia in 1915 at the age of 19. Her family was familiar with her emotional state, as Anna’s father Johann had also suffered from melancholia. Unlike her father, she was admitted to an institution in Lüneburg in August 1916. Five months later, on 29 January 1917, she was »discharged as cured«. In December 1918, she fell ill again. At the beginning of 1919, she was admitted to the Rotenburg institutions of the Inner Mission, from where she was transferred to the Lüneburg institution and nursing home for a second time in April 1919. During this stay, her mother prayed so often for her daughter’s recovery that marks appeared on the floor of the attic where she knelt. Shortly before her 24th birthday, Anna was indeed released home again after being cured.

On 31 December 1925, Anna Wichern was admitted to the Lüneburg institution for the third time. This time she remained there until she was transferred to the »Aktion T4« on 30 April 1941. Although her parents paid for each stay out of their own pocket and Anna was therefore not a burden on the public health system, she was selected. It is also highly likely that the entry »schizophrenia« on her characteristic sheet was only made in connection with the report to the »T4« headquarters. It is doubtful that this diagnosis corresponded to Anna’s actual clinical picture. She was gassed at the Hadamar killing centre on 16 June 1941.

Anna’s mother learned of the »planned relocation« three days after her daughter had already died. On 27 June 1941, she received a letter informing her that her daughter Anna had died »unexpectedly as a result of pneumonia«. This »letter of consolation« and Anna’s death certificate have been preserved by the family to this day. Her mother suspected that Anna had been murdered.

OSKAR (1903 – 1941) aND HANS POHLMANN (1899 – 1942)

The siblings Oskar, Hans and Alma Pohlmann with their mother Berta Pohlmann, around 1933.

ArEGL 131.

The Pohlmann family came from Wieren (Uelzen). They had owned a shoemaker’s workshop for generations and moved to Bodenteich in 1908. There, Berta Pohlmann ran a grocery store. Her son Oskar was very musical and played the violin, flute and trumpet. Her eldest son Hans continued the family tradition and became a shoemaker. Both brothers fell victim to »euthanasia«. Oskar (born in 1903) was murdered in 1941 in the Hadamar killing centre. Hans (born in 1899) died in 1942 in the Lüneburg mental hospital. If it had become known that both sons had died in an institution, no one would have shopped at her store anymore. Therefore, Berta Pohlmann claimed that her sons had been killed in the war and had both of them buried in the cemetery in Bodenteich.

Ida Zettel’s parents ran the upper-class Bahnhofshotel in Hamburg-Harburg. After their death, her siblings Toni and Theodor took over the hotel. Due to inflation in 1923 and the ensuing economic crises, they were unable to keep the hotel. The upper floors were rented out. In 1937, the East Hanover Gauleitung moved in. Ida Zettel was murdered on 16 June 1941 in the Hadamar killing centre.

Ida Zettel, around 1904.

ArEGL 173-3.

Letter from Ida Zettel at the Lüneburg institution to her uncle Georg dated 30 December 1928, front side.

ArEGL 173-12

Postcard of the Bahnhofshotel Harburg as the headquarters of the Gau Ost-Hannover, before 1937.

ArEGL 173-10.

A medical record was created for each patient. This is Peter Behrens‘ medical record. Some records include a photograph. These were always affixed to the top left of the first page. A photographer visited the institution for this purpose. He photographed all patients who were staying for a longer period of time. The stamp in the top right-hand corner of the medical record shows that Peter Behrens was admitted to the Lüneburg mental hospital against his will and by police force. He was assessed as »hereditarily diseased«. As a result, his sterilisation was requested and carried out on 11 August 1938. The upper red stamp confirms that Peter Behrens was registered by the health authorities as »hereditary biological« and that a file was created for him and his entire family. Each family member was examined to determine whether they might have a congenital or potentially hereditary disease.

The second red stamp indicates that Peter Behrens received insulin shock treatment. This involved deliberately lowering his blood sugar levels and inducing a coma for several minutes. The procedure was repeated several times, placing additional strain on the patient. In some cases, it triggered seizures. It was not until 1955 that the ineffectiveness of shock treatment was recognised, and it has not been used since.

»7.3.41 transferred« means that Peter Behrens was transferred to the Pirna-Sonnenstein killing centre on that day. It is the handwriting of Rudolf Redepenning, who knew at the time what a transfer to the Saxon institution meant. Peter Behrens is a victim of »Aktion T4«.

Medical records of Peter Behrens, 1937.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 No. 07569.

Many adult victims of euthanasia may no longer have any family photographs. For some individuals, there is at least a picture from their medical records. These are problematic images, as they were not taken voluntarily at the Lüneburg institution and nursing home. The people in the photos are ill and in poor health. That is why these images are degrading. Nevertheless, they are shown here because it is important to give the victims a face.

RODZINA MARIENBERG

Karl Marienberg, 1938 r.

NLA Hanower Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 1298.

Karl Marienberg został uznany przez władze sanitarne za niezdolnego do zawarcia małżeństwa. Ponieważ jego narzeczona miała już dwoje nieślubnych dzieci, znajdowała się w takiej samej sytuacji. Sąd odrzucił wniosek o przymusową sterylizację Karla Marienberga. Jednak lekarz Hans Rohlfing skutecznie odwołał się od tej decyzji. Dopiero po sterylizacji Karla w listopadzie 1938 roku para otrzymała pozwolenie na zawarcie małżeństwa. Ponieważ Berta była już w ciąży, mieli przynajmniej córkę.

Georg Marienberg, 1938 r.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 1324.

Kilka tygodni po sterylizacji swojego brata Georg Marienberg również został poddany sterylizacji wbrew swojej woli. Niemniej jednak odmówiono mu zgody na poślubienie swojej narzeczonej. Zamiast tego jego narzeczona miała poślubić mężczyznę »genetycznie zdrowego«. Georg skutecznie odwołał się od tej decyzji do ministra spraw wewnętrznych Rzeszy.

Thea Marienberg walczyła przeciwko swojej sterylizacji. Niemal jej się to udało dzięki »zaświadczeniu o zdolności do zawarcia małżeństwa« wydanym przez hamburski urząd zdrowia. Było to sprzeczne z decyzją Sądu ds. Zdrowia Dziedzicznego w Lüneburgu, wydaną tego samego dnia. Ponieważ hamburski urząd wycofał zaświadczenie pod naciskiem Hansa Rohlfinga, jej odwołanie nie powiodło się. Pozwolenie na zawarcie małżeństwa otrzymała dopiero po przymusowej sterylizacji.

Fragment decyzji Sądu ds. Zdrowia Dziedzicznego w Lüneburgu dotyczącej Thei Marienberg z dnia 27 lutego 1940 r.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88

Pismo Urzędu Zdrowia w Hamburgu do Urzędu Zdrowia w Lüneburgu dotyczące Thei Marienberg, z dnia 27 lutego 1940 r.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 208.

Pismo Urzędu Zdrowia w Lüneburgu do prezydenta okręgu z dnia 13 kwietnia 1943 r.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 2472.

Emmi Nielson (z domu Marienberg) odmówiła poddania się operacji i sprzeciwiła się jej, nie stawiając się na umówioną wizytę. Została następnie poszukiwana przez policję i aresztowana. Za swój sprzeciw otrzymała sześciomiesięczny wyrok więzienia, który musiała odbyć w więzieniu dla kobiet. Nie było możliwości zwolnienia warunkowego. Natychmiast po wyjściu z więzienia została poddana przymusowej sterylizacji.

HEINRICH RÖHRUP (1914 – 1941)

Heinrich Friedrich Ludwig Röhrup urodził się 30 stycznia 1914 roku w Wulfstorfie w powiecie Lüneburg. Po ukończeniu szkoły początkowo pracował jako chłopiec na posyłki, później jako pomocnik ogrodnika, a ostatecznie jako robotnik w kamieniołomie wapienia. W tym czasie rodzina mieszkała przy ulicy Auf dem Meere w Lüneburgu.

W październiku 1936 roku Heinrich Röhrup został powołany do służby wojskowej i wstąpił do marynarki wojennej w Kilonii jako strzelec. Ponieważ nie był w stanie nadążyć za programem szkolenia i dwukrotnie zignorował rozkazy przełożonych, został skazany na dziesięć dni aresztu. Jego przełożeni skierowali go do szpitala marynarki wojennej na badania pod kątem »choroby psychicznej«. Lekarze stwierdzili, że »wymaga opieki instytucjonalnej«. W rezultacie 6 sierpnia 1937 roku Heinrich został przeniesiony ze szpitala marynarki wojennej w Kilonii-Wik do szpitala państwowego w Neustadt (Holstein). Tam lekarze złożyli wniosek o jego sterylizację.

Zaledwie osiem tygodni później podjęto decyzję o sterylizacji 23-latka. Ponieważ ojciec Heinricha zorganizował jego przeniesienie ze szpitala państwowego w Neustadt do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu, Heinrich Röhrup został poddany sterylizacji w szpitalu miejskim w Lüneburgu 21 lutego 1938 r. 1 marca 1938 r. został wypisany z zakładu w Lüneburgu.

W następnym roku został dwukrotnie przyjęty do tej placówki z powodu »napadów wściekłości«. Oprócz diagnozy »wrodzonej niedorozwiniętości umysłowej« psychiatra Gustav Marx dodał teraz diagnozę »schizofrenii« i od tego momentu Heinrich Röhrup nigdy nie opuścił szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu. Po trzecim przyjęciu lekarze z Lüneburga zarejestrowali go pod adresem Tiergartenstraße 4 w Berlinie, gdzie organizowano systematyczne mordowanie pacjentów. W ten sposób Heinrich Röhrup, sklasyfikowany jako »schizofrenik« stanowiący »zagrożenie dla społeczeństwa«, znalazł się na liście osób przeznaczonych do deportacji.

7 marca 1941 r. Heinrich Röhrup został »przeniesiony ze względów ekonomicznych« z Lüneburga do ośrodka zagłady Pirna-Sonnenschein w ramach »Aktion T4« i zaraz po przybyciu zamordowany w komorze gazowej.

Chusteczka, haft na bawełnie, prawdopodobnie autorstwa Marthy Kaufmann, około 1929–1936 r.

ArEGL 168.

Martha Kaufmann, około 1930 roku.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 n. 09222.

Na chusteczce kilkakrotnie wyhaftowano napis »Heil Hiedler«. Haft powstał prawdopodobnie między 1929 a 1936 rokiem. Nazwisko »Marchta [R]Kaufmann« wyhaftowano na chusteczce szesnaście razy. Można zatem przypuszczać, że pochodziła ona od niej. Martha Kaufmann została zamordowana 12 maja 1941 roku w ośrodku zagłady w Hadamar. Uznano ją za »niezdolną do pracy«, »bezużyteczną« i, z ówczesnego punktu widzenia, »niegodną życia«.

THERESE SCHUBERT (nar. KECK) (1884 – 1941)

Haft gobelinowy, wykonany ręcznie przez Therese Schubert, Lüneburg, około 1930 roku.

ArEGL 94.

Ten haft miał stać się poszewką na poduszkę. Ręczna robota Therese Schubert (z domu Keck) wymagała ogromnej cierpliwości i nigdy nie została ukończona z powodu choroby. Niepokój, który spowodował konieczność pobytu Therese Schubert w zakładzie psychiatrycznym w latach 30. XX wieku, uniemożliwił jej kontynuowanie pracy nad tym dziełem. Zostało ono zachowane przez jej synów, podobnie jak wiele innych rzeczy z życia ich matki: zeszyty szkolne, podręczniki i rysunki jej dzieci.

Therese i Heinrich Schubert, zdjęcie ślubne, 21 września 1920 r. Kilka lat później Heinrich zmarł, a Therese Schubert zachorowała.

Prywatna kolekcja Ulrike Haus.

Dzieci stały się pośrednimi ofiarami »Aktion T4«, ponieważ w wyniku morderstw pozostały sierotami. W wielu przypadkach dzieci trafiały do domów dziecka lub rodzin zastępczych. Theo i Jürgen Schubert zostali wychowani przez swoją ciotkę Christine Keck.

Własność prywatna Ulrike Haus.

Jürgen i Theo Schubert w 1932 roku, kiedy ich matka Therese Schubert została po raz pierwszy przyjęta do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu. Po ponownym przyjęciu Therese do szpitala w Lüneburgu w 1936 roku jej siostra Christine Keck często wysyłała Theo do szpitala, aby przyniósł matce pomarańcze i ciasto. Ze strachu Theo zostawił te produkty portierowi i nigdy więcej nie zobaczył swojej matki.

Fotografia autorstwa Therese Schubert, Lüneburg (Studio Hans Wrede), około 1907 roku.

Fotografia Therese Schubert, portret, Lüneburg, około 1914 roku.

Fotografia autorstwa Therese Schubert, fotografia studyjna, Somerset (USA), około 1913 r.

Prywatna kolekcja Ulrike Haus | ArEGL 91, 92, 93.

Zachowało się wiele zdjęć Therese Schubert. Dzięki pochodzeniu z klasy średniej rodzina mogła sobie pozwolić na wizytę u fotografa. Portret został wykonany w związku z jej kształceniem się na nauczycielkę przedszkolną.

ELFA SEIPEL (1897 – 1941)

Elfa (po lewej) Seipel (z domu Piske) wraz z siostrą Paulą, przed 1914 r.

ArEGL 205-3.

Elfa Seipel, z domu Piske, urodziła się 6 maja 1897 roku w Szlezwiku. Elfa uczęszczała do szkoły podstawowej w Rendsburgu, gdzie jej ojciec prowadził mesę oficerską. Elfa prawdopodobnie zaraziła się »kiłą«, powszechną wówczas chorobą przenoszoną drogą płciową, jako nastolatka lub młoda dorosła. 24 grudnia 1923 r. Elfa poślubiła skarbnika Ludwiga Seipela. Para mieszkała w Soltau do 1931 r. Małżeństwo pozostało bezdzietne. W 1932 r. Ludwig rozpoczął karierę jako wyższy urzędnik państwowy i tymczasowo przeniósł się do domu swoich rodziców w Hanowerze. Elfa wprowadziła się sama do mieszkania w Uelzen.

W międzyczasie jej stan zdrowia uległ pogorszeniu. W wyniku »kiły« zaczęła mieć urojenia i próbowała popełnić samobójstwo. Następnie została przyjęta do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu z diagnozą »postępującego paraliżu«. W 1936 roku jej brat Otto próbował doprowadzić do jej zwolnienia, aby matka mogła opiekować się nią w domu. Wniosek ten został odrzucony przez dyrektora szpitala, Maxa Bräunera, ponieważ miejsce zamieszkania Elfy nie znajdowało się już w obszarze obsługiwanym przez szpital. 9 kwietnia 1941 roku, w wieku 43 lat, Elfa Seipel została przeniesiona do zakładu przejściowego w Herborn, a stamtąd 28 maja 1941 roku do ośrodka zagłady w Hadamar.

Dwanaście dni później rodzina dowiedziała się o jej śmierci z »listu kondolencyjnego«. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano »udar mózgu«. Od samego początku rodzina podejrzewała, że śmierć Elfy nie była bezpośrednim skutkiem jej choroby.

ANNA WICHERN (1896 – 1941)

Pamiątka z bierzmowania Anny Wichern w Scheeßel, 1910 r.

ArEGL 180-1 | Prywatna kolekcja Marlies Brüggemann.

Anna Wichern urodziła się 10 lutego 1896 roku w Ostervesede w powiecie Rotenburg. Była najstarszą córką Johanna i Anny Wichern, z domu Peters, i miała pięcioro młodszego rodzeństwa. Jej ojciec prowadził własne gospodarstwo rolne. Rodzina była bardzo religijna.

W 1915 roku, w wieku 19 lat, Anna zachorowała na melancholię. Jej rodzina była zaznajomiona z jej stanem emocjonalnym, ponieważ ojciec Anny, Johann, również cierpiał na melancholię. W przeciwieństwie do ojca, w sierpniu 1916 roku została przyjęta do zakładu w Lüneburgu. Pięć miesięcy później, 29 stycznia 1917 roku, została »wypisana jako wyleczona«. W grudniu 1918 roku ponownie zachorowała. Na początku 1919 roku została przyjęta do zakładu Inner Mission w Rotenburgu, skąd w kwietniu 1919 roku po raz drugi przeniesiono ją do zakładu i domu opieki w Lüneburgu. Podczas tego pobytu jej matka tak często modliła się o wyzdrowienie córki, że na podłodze strychu, na którym klękała, pojawiły się ślady. Krótko przed swoimi 24. urodzinami Anna została rzeczywiście wypisana do domu po wyleczeniu.

31 grudnia 1925 roku Anna Wichern została po raz trzeci przyjęta do zakładu w Lüneburgu. Tym razem pozostała tam do momentu przeniesienia do »Aktion T4« 30 kwietnia 1941 roku. Chociaż jej rodzice płacili za każdy pobyt z własnej kieszeni, a Anna nie stanowiła zatem obciążenia dla publicznego systemu opieki zdrowotnej, została wybrana. Jest również wysoce prawdopodobne, że wpis »schizofrenia« w jej karcie charakterystycznej został dokonany wyłącznie w związku z raportem do centrali »T4«. Wątpliwe jest, aby diagnoza ta odpowiadała rzeczywistemu obrazowi klinicznemu Anny. Została zagazowana w ośrodku zabijania w Hadamar 16 czerwca 1941 r.

Matka Anny dowiedziała się o »planowanej relokacji« trzy dni po śmierci córki. 27 czerwca 1941 r. otrzymała list informujący ją, że jej córka Anna zmarła »nieoczekiwanie w wyniku zapalenia płuc«. Ten »list pocieszenia« oraz akt zgonu Anny są do dziś przechowywane przez rodzinę. Matka podejrzewała, że Anna została zamordowana.

OSKAR (1903–1941) i HANS POHLMANN (1899–1942)

Rodzeństwo Oskar, Hans i Alma Pohlmannowie wraz z matką Bertą Pohlmann, około 1933 roku.

ArEGL 131.

Rodzina Pohlmann pochodziła z Wieren (Uelzen). Od pokoleń prowadzili warsztat szewski, a w 1908 roku przenieśli się do Bodenteich. Tam Berta Pohlmann prowadziła sklep spożywczy. Jej syn Oskar był bardzo uzdolniony muzycznie i grał na skrzypcach, flecie i trąbce. Najstarszy syn Hans kontynuował rodzinną tradycję i został szewcem. Obaj bracia padli ofiarą »eutanazji«. Oskar (ur. w 1903 r.) został zamordowany w 1941 r. w ośrodku zabójczym w Hadamar. Hans (ur. w 1899 r.) zmarł w 1942 r. w szpitalu psychiatrycznym w Lüneburgu. Gdyby wyszło na jaw, że obaj synowie zmarli w zakładzie zamkniętym, nikt nie robiłby już zakupów w jej sklepie. Dlatego Berta Pohlmann twierdziła, że jej synowie zginęli na wojnie i pochowała ich na cmentarzu w Bodenteich.

Rodzice Idy Zettel prowadzili ekskluzywny hotel Bahnhofshotel w Hamburgu-Harburgu. Po ich śmierci hotel przejęli jej rodzeństwo Toni i Theodor. Z powodu inflacji w 1923 roku i wynikającego z niej kryzysu gospodarczego nie byli w stanie utrzymać hotelu. Wyższe piętra zostały wynajęte. W 1937 roku wprowadziła się do nich Gauleitung z East Hanover. Ida Zettel została zamordowana 16 czerwca 1941 roku w ośrodku zagłady w Hadamar.

Ida Zettel, około 1904 roku.

ArEGL 173-3.

List Idy Zettel z instytucji w Lüneburgu do jej wuja Georga z dnia 30 grudnia 1928 r., strona przednia.

ArEGL 173-12

Pocztówka przedstawiająca hotel Bahnhofshotel Harburg jako siedzibę Gau Ost-Hannover, przed 1937 r.

ArEGL 173-10.

Dla każdego pacjenta utworzono kartę medyczną. To jest karta medyczna Petera Behrensa. Niektóre karty zawierają zdjęcie. Zdjęcia te zawsze umieszczano w lewym górnym rogu pierwszej strony. W tym celu placówkę odwiedzał fotograf. Fotografował wszystkich pacjentów, którzy przebywali w niej przez dłuższy czas. Pieczęć w prawym górnym rogu karty medycznej wskazuje, że Peter Behrens został przyjęty do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu wbrew swojej woli i przy użyciu siły policyjnej. Został on uznany za »chorego dziedzicznie«. W rezultacie wystąpiono o jego sterylizację, którą przeprowadzono 11 sierpnia 1938 r. Górny czerwony stempel potwierdza, że Peter Behrens został zarejestrowany przez władze zdrowotne jako »dziedzicznie biologiczny« i że utworzono kartotekę dotyczącą jego osoby oraz całej jego rodziny. Każdy członek rodziny został zbadany w celu ustalenia, czy może cierpieć na chorobę wrodzoną lub potencjalnie dziedziczną.

Drugi czerwony stempel oznacza, że Peter Behrens został poddany terapii szokowej insuliną. Polegała ona na celowym obniżeniu poziomu cukru we krwi i wywołaniu kilkuminutowej śpiączki. Zabieg ten powtarzano kilkakrotnie, co dodatkowo obciążało organizm pacjenta. W niektórych przypadkach wywoływało to drgawki. Dopiero w 1955 roku uznano nieskuteczność terapii szokowej i od tego czasu nie stosuje się jej.

»7.3.41 przeniesiony« oznacza, że Peter Behrens został tego dnia przeniesiony do ośrodka zagłady Pirna-Sonnenstein. Jest to pismo Rudolfa Redepenninga, który wiedział wówczas, co oznacza przeniesienie do saksońskiej instytucji. Peter Behrens jest ofiarą »Aktion T4«.

Dokumentacja medyczna Petera Behrensa, 1937 r.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 n. 07569.

Wiele dorosłych ofiar eutanazji może już nie posiadać żadnych zdjęć rodzinnych. Niektóre osoby mają przynajmniej zdjęcie z dokumentacji medycznej. Są to jednak zdjęcia problematyczne, ponieważ nie zostały wykonane dobrowolnie w zakładzie w Lüneburgu i domu opieki. Osoby na zdjęciach są chore i w złym stanie zdrowia. Dlatego zdjęcia te są poniżające. Niemniej jednak pokazujemy je tutaj, ponieważ ważne jest, aby ofiary miały twarz.