NFC zu H-B-08

EDDA PURWIN (1940 – 1942)

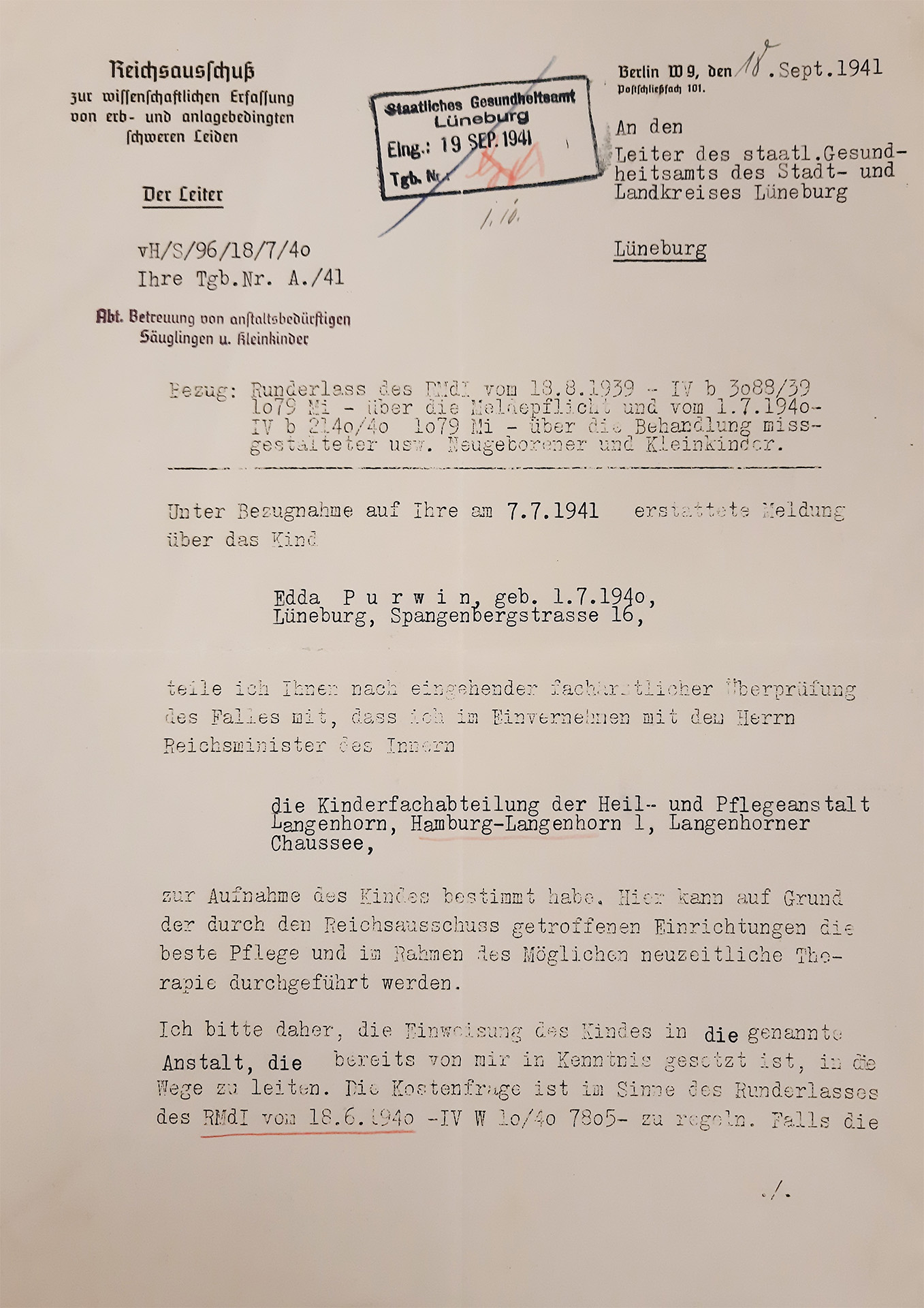

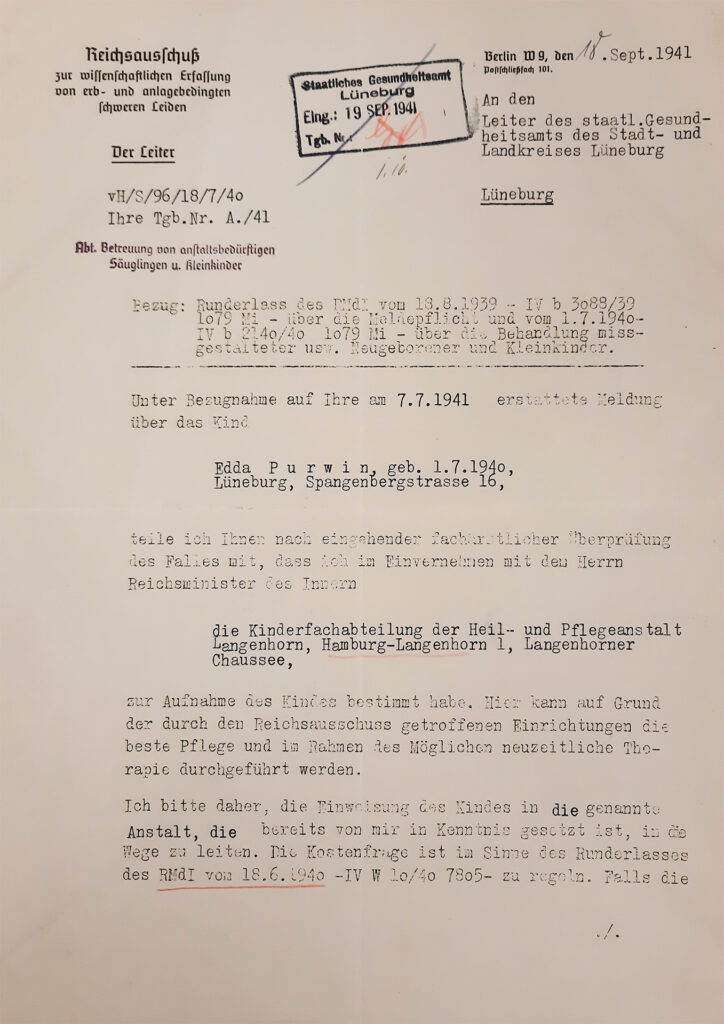

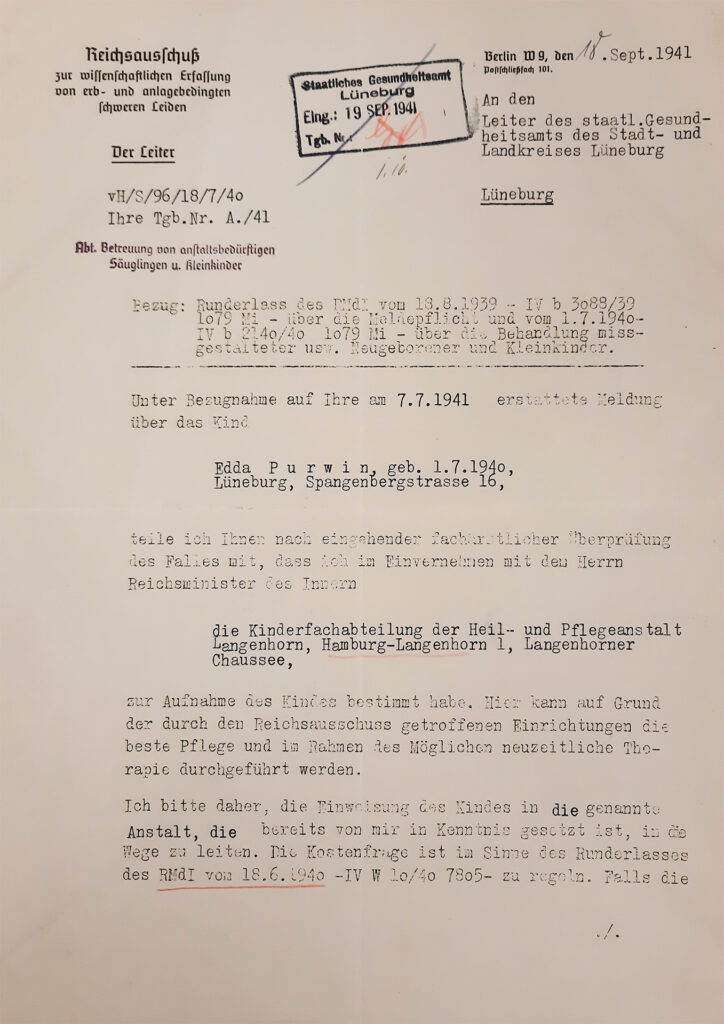

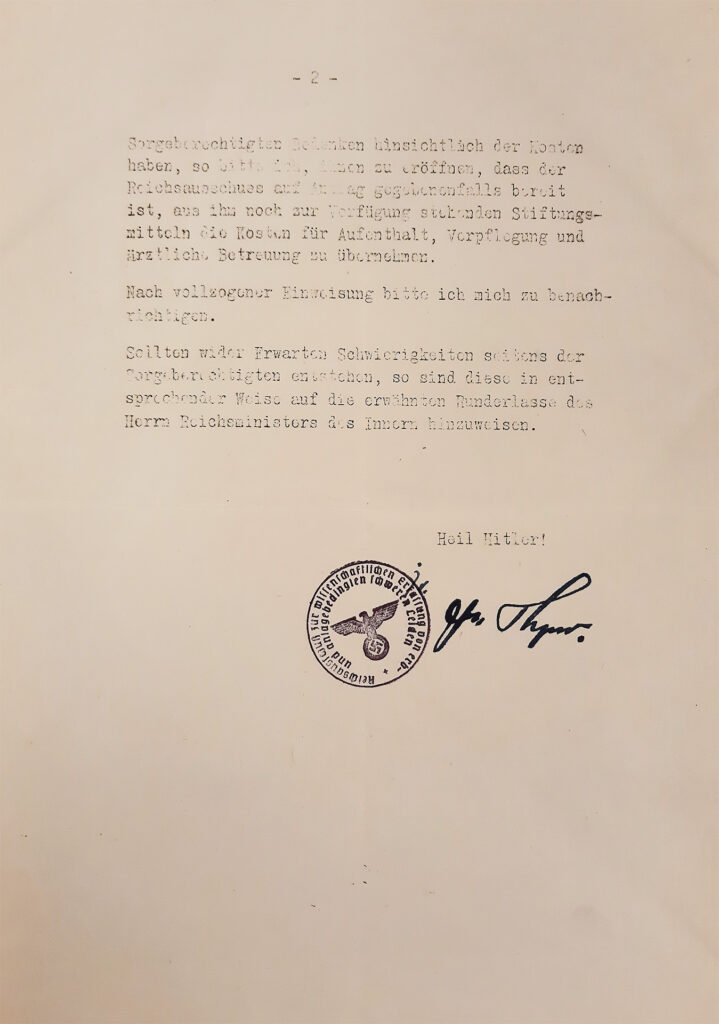

Einweisungsanordnung des »Reichsausschusses« vom 18.9.1941.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 3027.

Edda Purwin wurde am 1. Juli 1940 in Lüneburg geboren. Ihre Mutter war die Hausgehilfin Anneliese Purwin (geb. 1918). Ihr Vater war der Maschinist Albert Gerstenberg (geb. 1910). Bei Eddas Geburt war er als Soldat im Kriegseinsatz. Eddas Eltern waren unverheiratet. Noch am Tag ihrer Geburt wurde Edda in das Kinderkrankenhaus in der Barckhausenstraße 6 gebracht und wegen ihrer Behinderung an das Gesundheitsamt gemeldet. Von dort ging die Meldung an den »Reichsausschuss«, der am 18. September 1941 Eddas Einweisung in die »Kinderfachabteilung Langenhorn« veranlasste. Dort wurde sie am 5. oder 6. Oktober 1941 aufgenommen. Ihre Mutter wurde ein halbes Jahr später erneut schwanger, diesmal von Unteroffizier Johann Seebeck (geb. 1914). Einen Monat bevor ihr Bruder Hans Peter geboren wurde, starb Edda. Sie wurde am 18. Januar 1942 in Hamburg-Langenhorn ermordet. Zwei Monate nach ihrem Tod starb auch Johann Seebeck. Er fiel in der Sowjetunion. Nur einen Monat später verlobte sich Anneliese Purwin mit dem Obergefreiten und Fabrikarbeiter Josef Pfeiffer und heiratete ihn am 4. Juli 1942.

EDDA PURWIN

Edda Purwin ist im Jahr 1940

in Lüneburg geboren.

Ihr Vater ist Soldat und

ihre Mutter ist Hausmädchen.

Edda hat eine Behinderung.

Das ist am Tag ihrer Geburt klar.

Sie kommt in das Kinder-Krankenhaus

in Lüneburg.

Ein Arzt untersucht Edda und sagt:

Er muss Edda melden,

weil sie eine Behinderung hat.

Der Arzt meldet Edda beim Reichsausschuss.

Der Reichsausschuss entscheidet:

Edda muss in die Kinder-Fachabteilung

nach Hamburg-Langenhorn.

Dort wird sie ermordet.

Das ist im Januar 1942.

In dem Brief vom Reichsausschuss steht:

Edda muss in die Kinder-Fachabteilung

nach Hamburg-Langenhorn.

Der Brief ist aus dem Jahr 1940.

4 Wochen nach Eddas Tod kommt

ihr Halb-Bruder zur Welt.

Der Vater von Eddas Halbbruder stirbt

4 Wochen später.

Er ist Soldat in Russland.

Eddas Mutter lernt einen neuen Mann kennen.

Sie heiratet ihn im Sommer 1942.

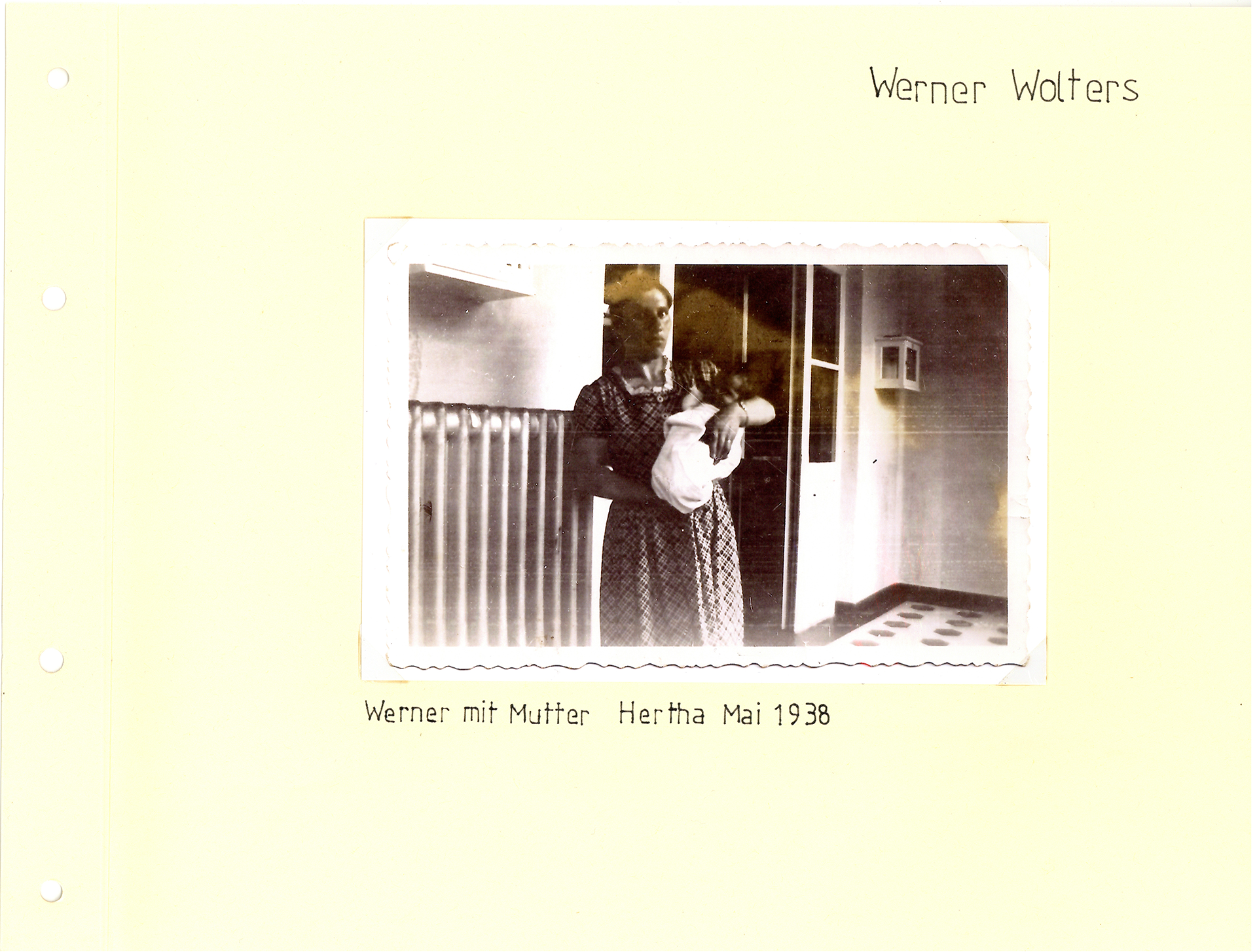

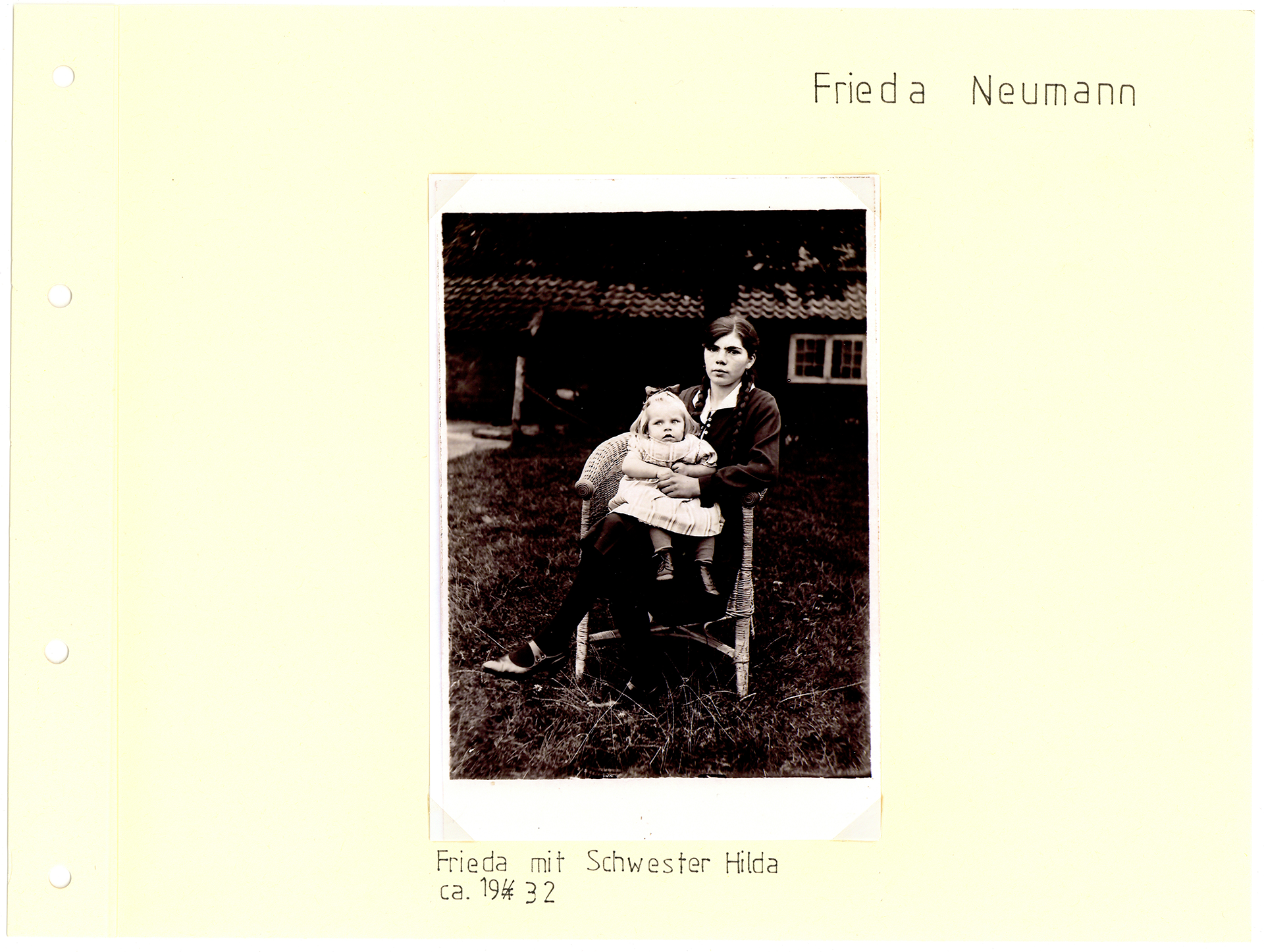

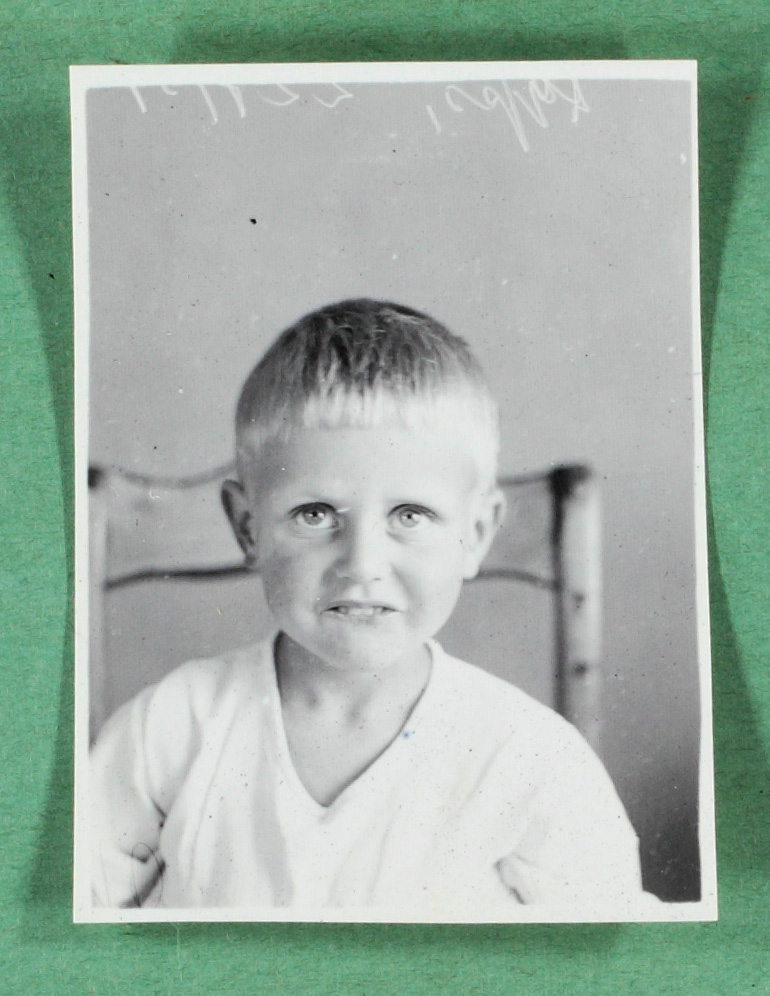

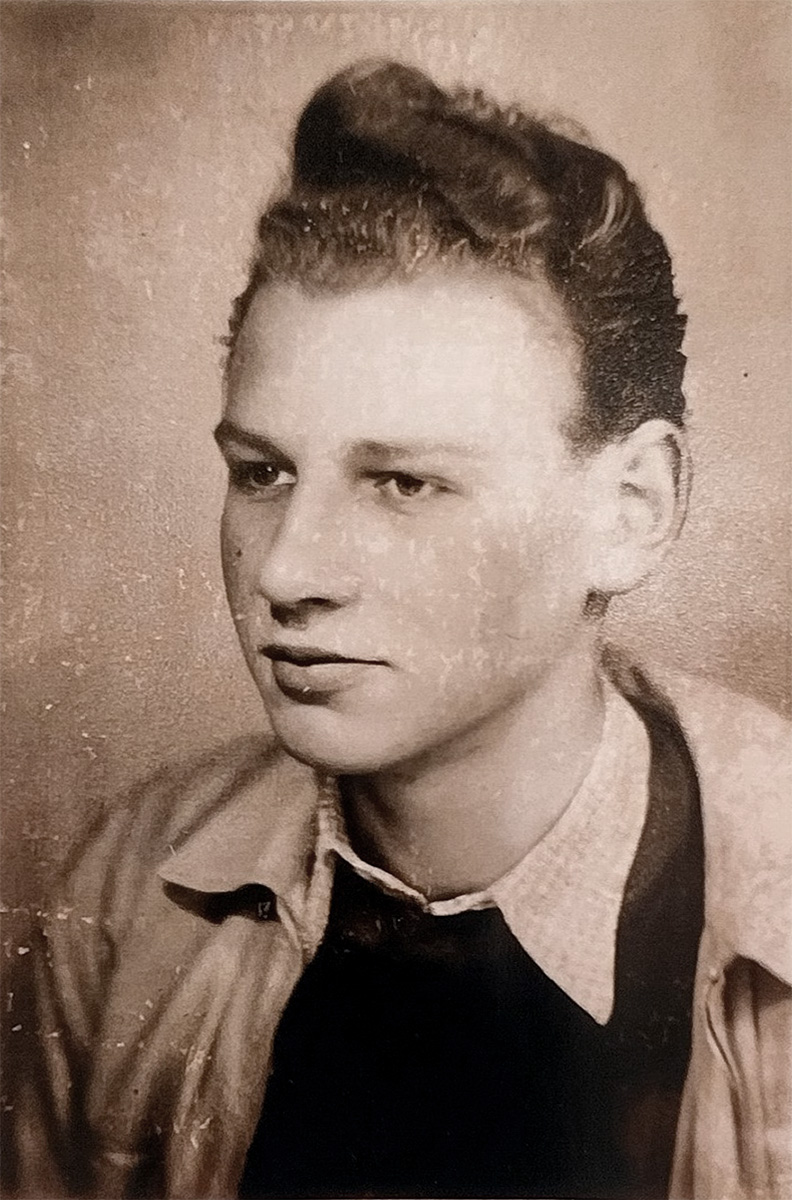

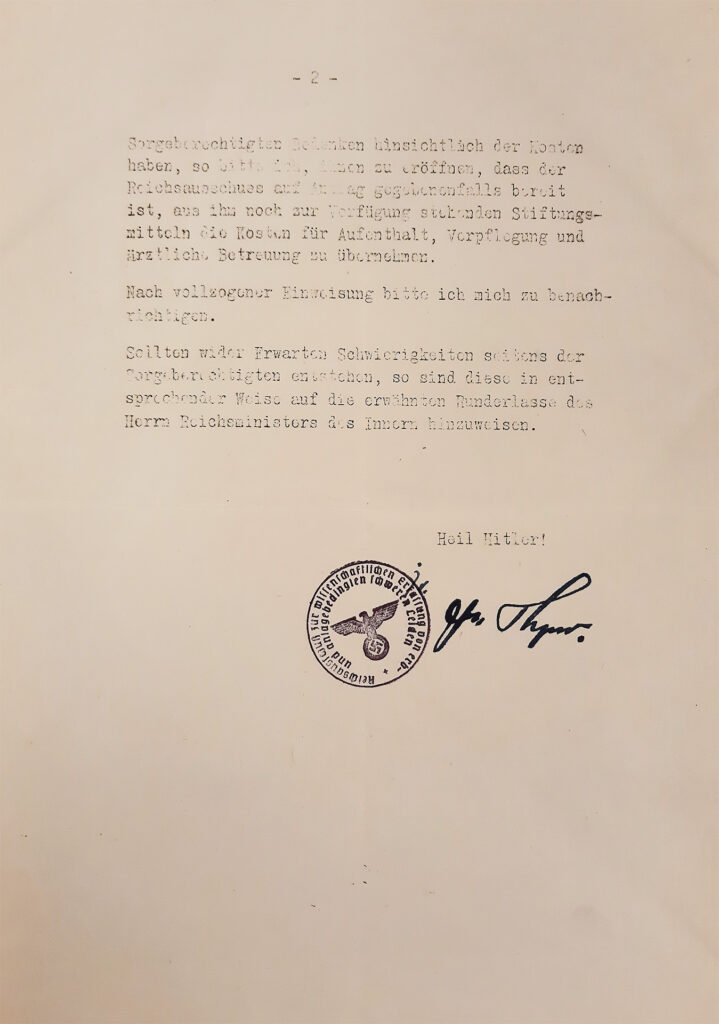

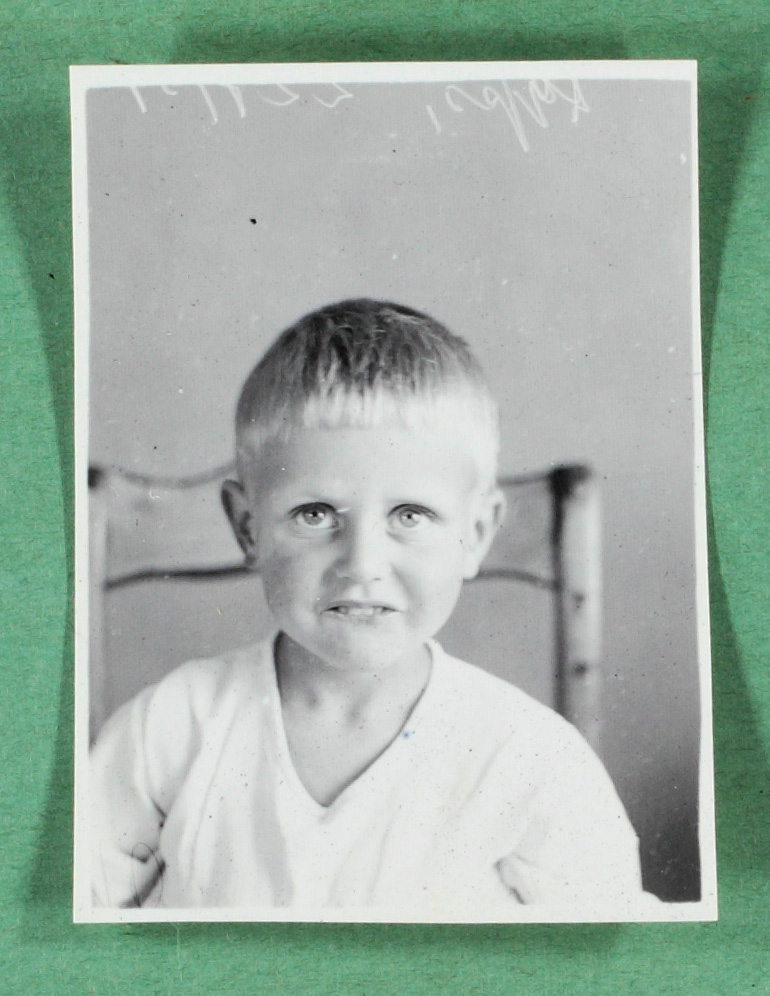

Als Friedrich Daps in der Lüneburger »Kinderfachabteilung« ankam, hatte er schon viel hinter sich. Aus der Pestalozzistiftung in Großburgwedel kam er nach wenigen Tagen in die Anstalt Hannover-Langenhagen, von dort in die Rotenburger Anstalten. Diese Aufnahme ist das einzige erhaltene Bild von ihm. Das Foto entstand vermutlich in den Rotenburger Anstalten. Friedrich Daps stammte aus Isernhagen, sein Vater war Friedhofsgärtner. Es gab die Annahme, er sei taub und stumm.

Das ist ein Foto von Friedrich Daps.

Es ist das einzige Foto von ihm.

Sein Vater ist Gärtner.

Friedrich Daps kommt aus Isernhagen.

Friedrich Daps kommt

in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.

Die Ärzte glauben:

Friedrich Daps ist taub und stumm.

Friedrich Daps ist vorher schon

in anderen Anstalten und Heimen gewesen:

• Pestalozzistiftung.

• Hannover Langenhagen.

• Rotenburger Anstalten.

Friedrich Daps, 1938.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 218.

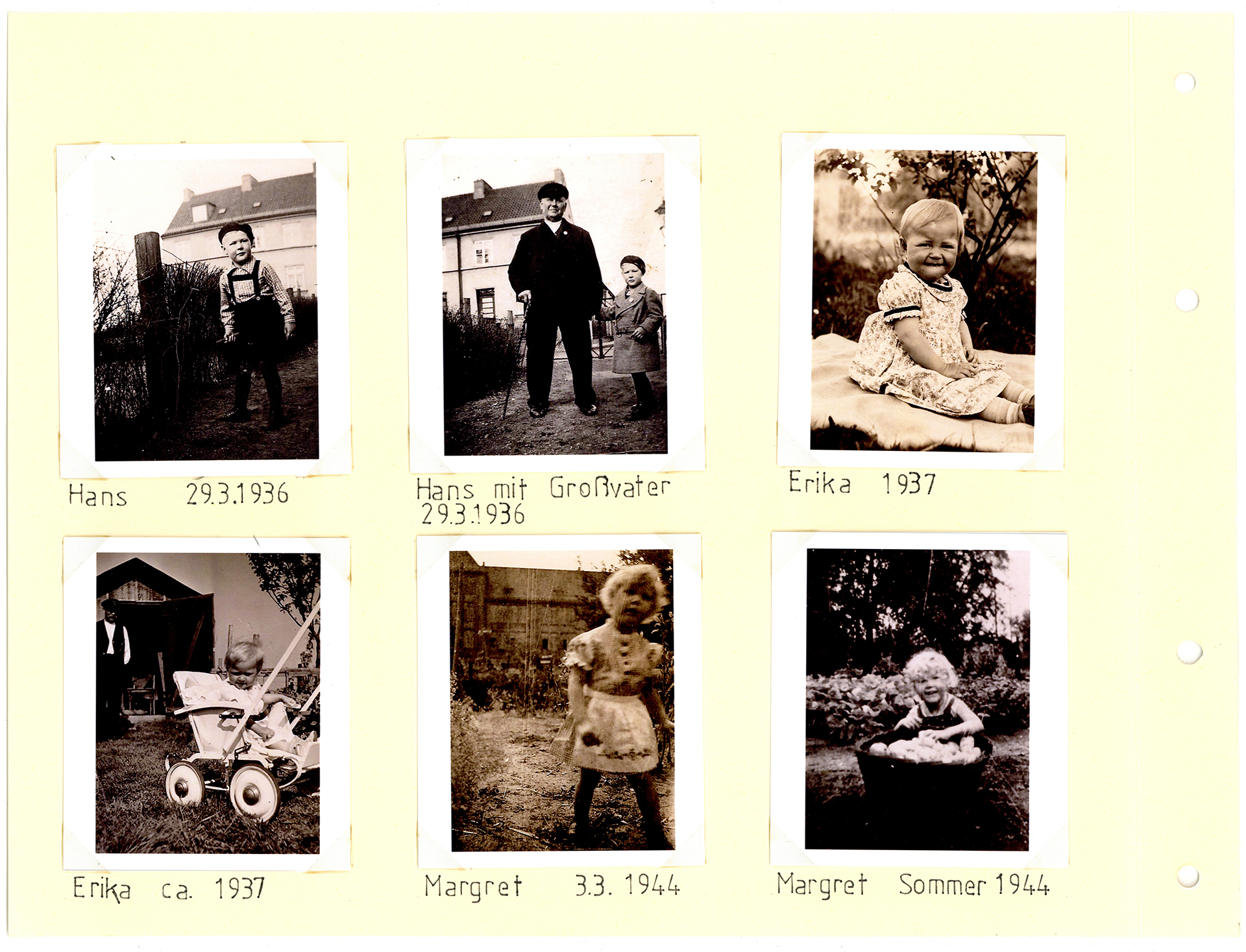

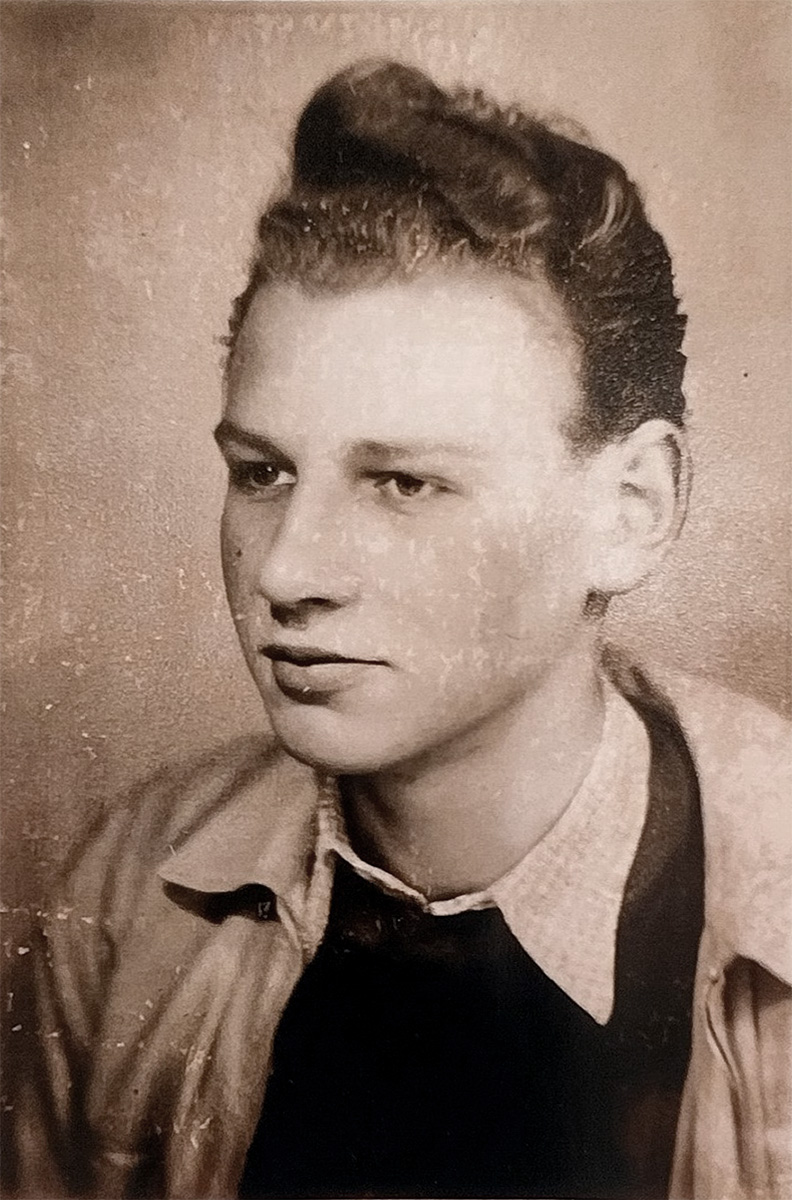

Es gibt nur diese wenigen Fotos von Friedrich Daps‘ Familie.

Dora und Gustav Daps (Großeltern), Isernhagen, vor 1914.

Die Brüder Fritz, Ernst und Willi Daps (Vater) (von links nach rechts), etwa 1930.

Ernst Daps Junior (Cousin), vor 1956.

ArEGL 126.

Das sind Fotos von der Familie von Friedrich Daps.

Es gibt nur wenige Fotos von der Familie.

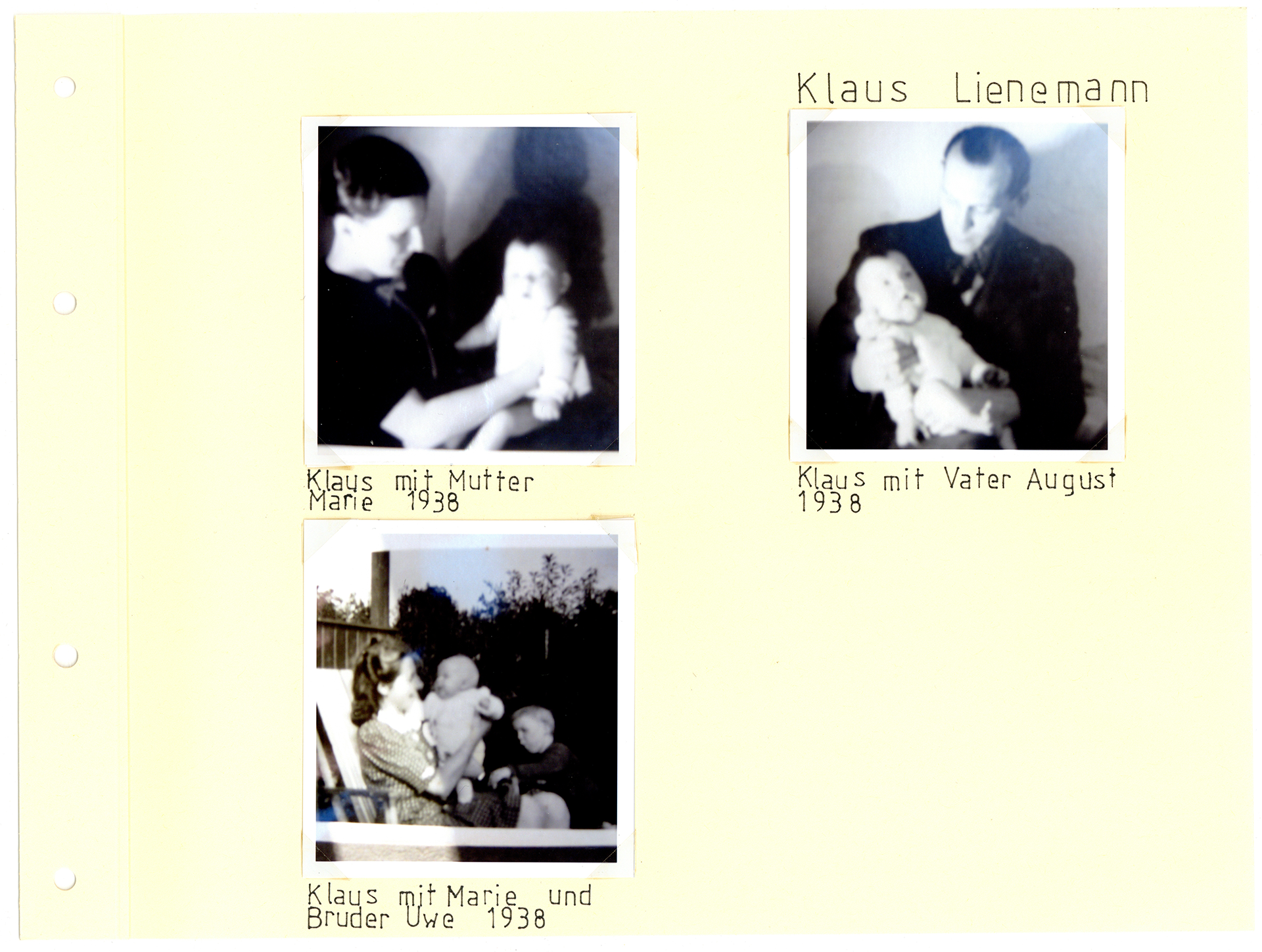

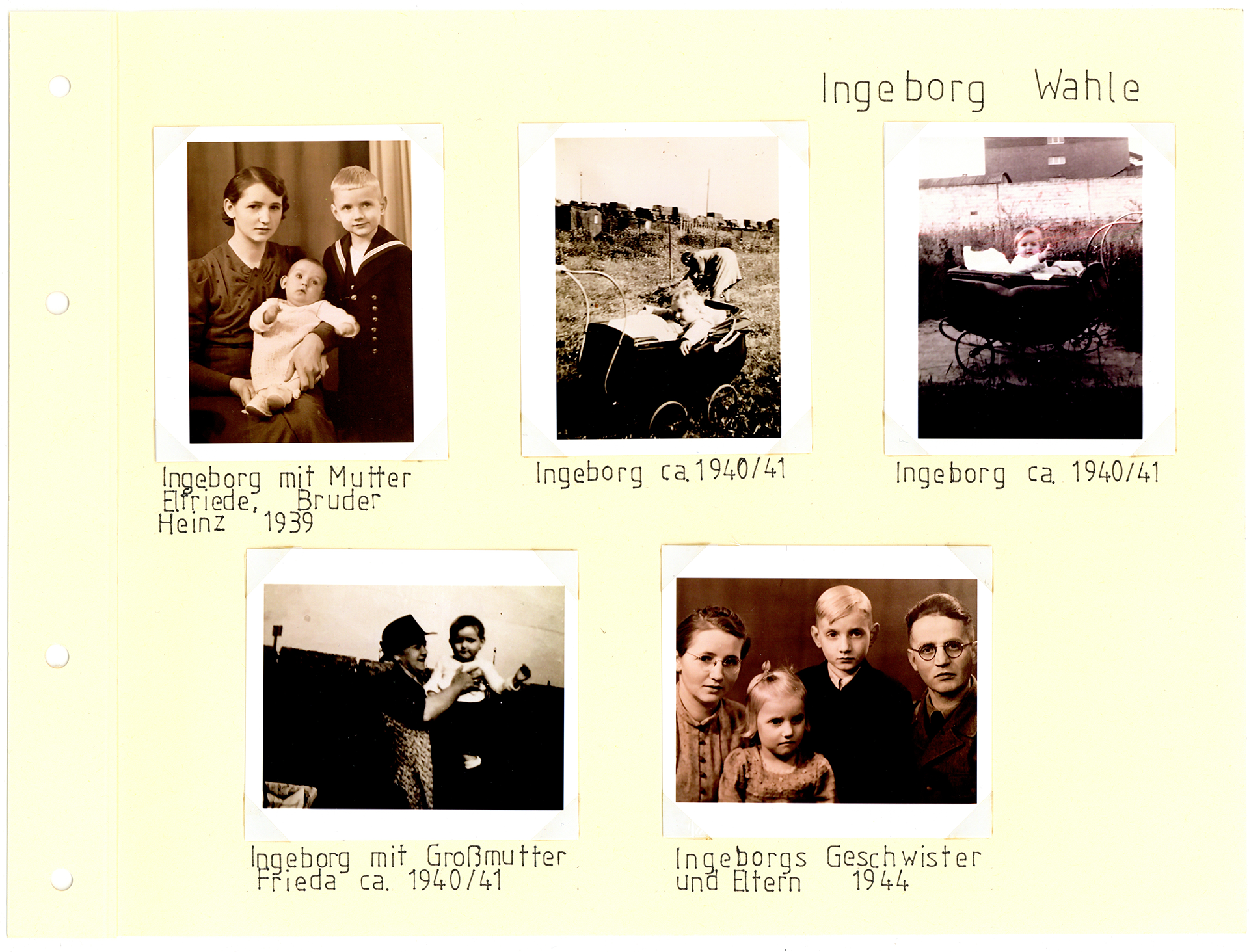

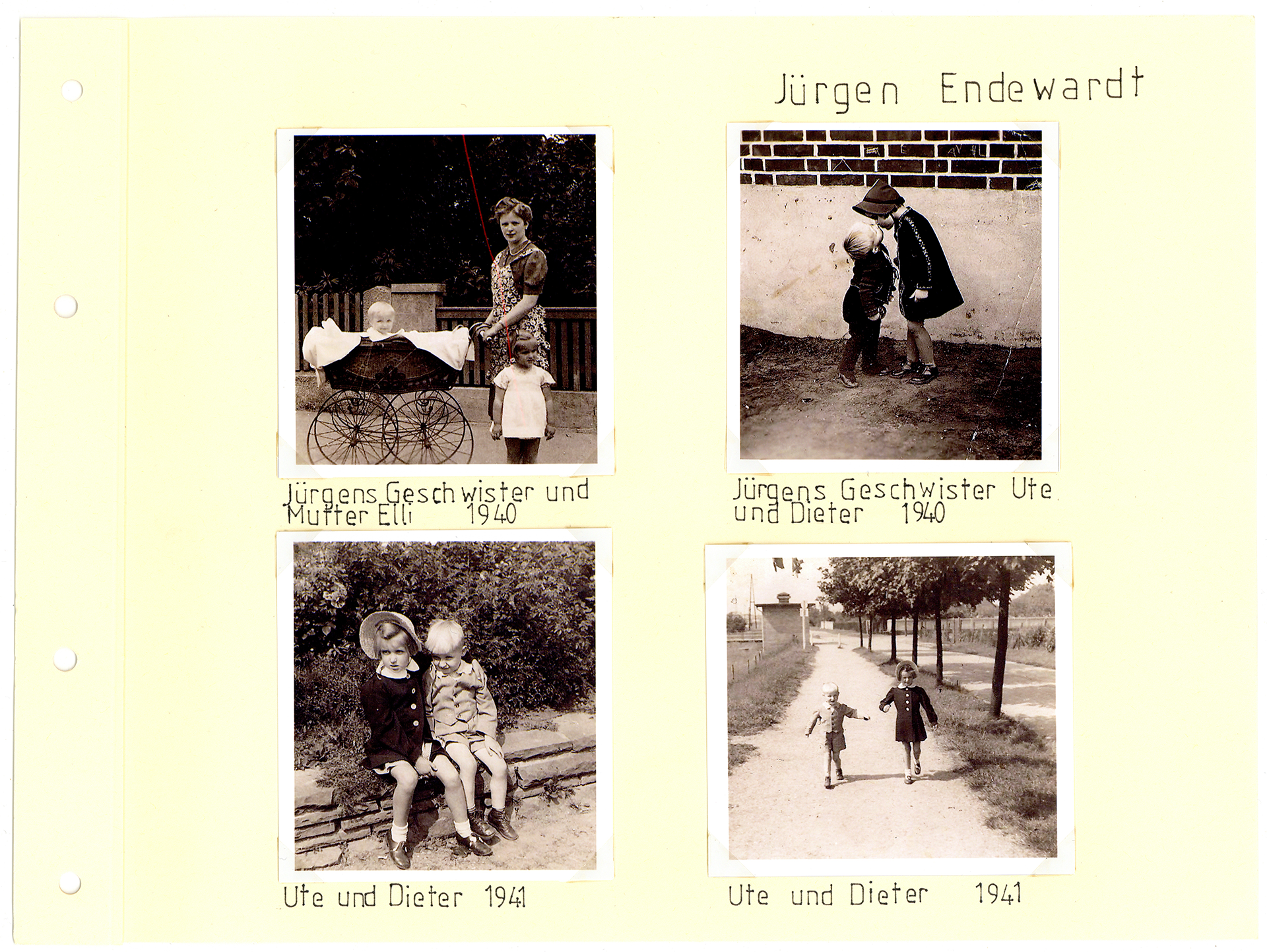

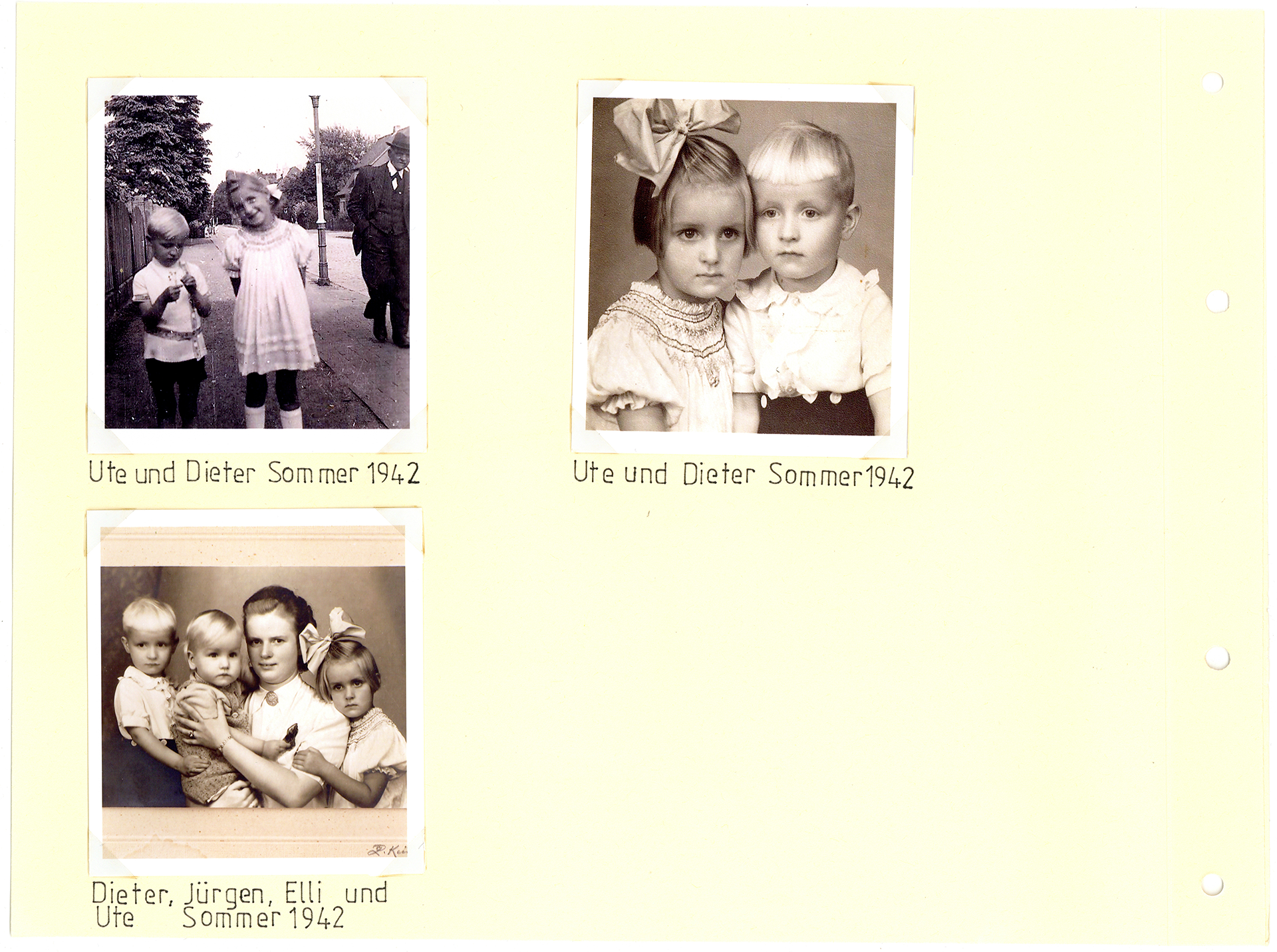

Die meisten Kinder waren Teil der Familien und wurden von ihren Eltern geliebt. Sie waren immer überall dabei. Die Zwangseinweisung über den »Reichsausschuss« wurde von den Eltern oft hinausgezögert und die Kinder wurden nur widerwillig abgegeben. Nach der Ermordung ihrer Kinder verweigerten die Eltern die Bezahlung der »Pflege«, die ihnen – je nach wirtschaftlicher Lage – in Rechnung gestellt wurde.

Die meisten Eltern lieben ihre Kinder.

Die Kinder gehören zur Familie.

Manche Kinder müssen

in die Kinder-Fachabteilung.

Die Eltern wollen ihr Kind nicht abgeben.

Darum beeilen sich die Eltern nicht.

Sie warten so lange es geht,

bis sie ihr Kind abgeben.

Die Kinder werden

in der Kinder-Fachabteilung ermordet.

Trotzdem sollen die Eltern für die Pflege

in der Kinder-Fachabteilung bezahlen.

Aber viele Eltern sagen:

Nein. Das machen wir nicht.

Mein Kind ist doch tot.

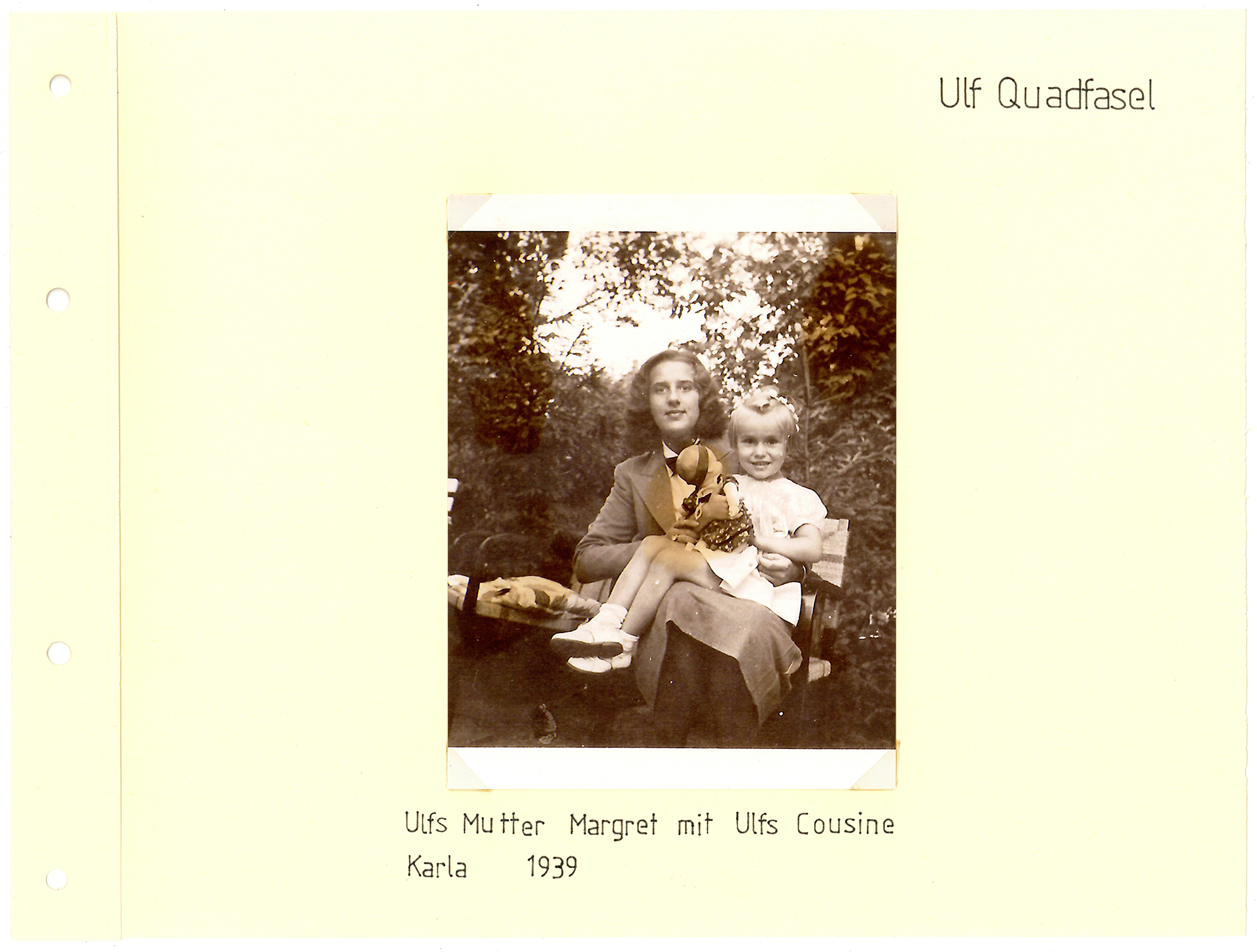

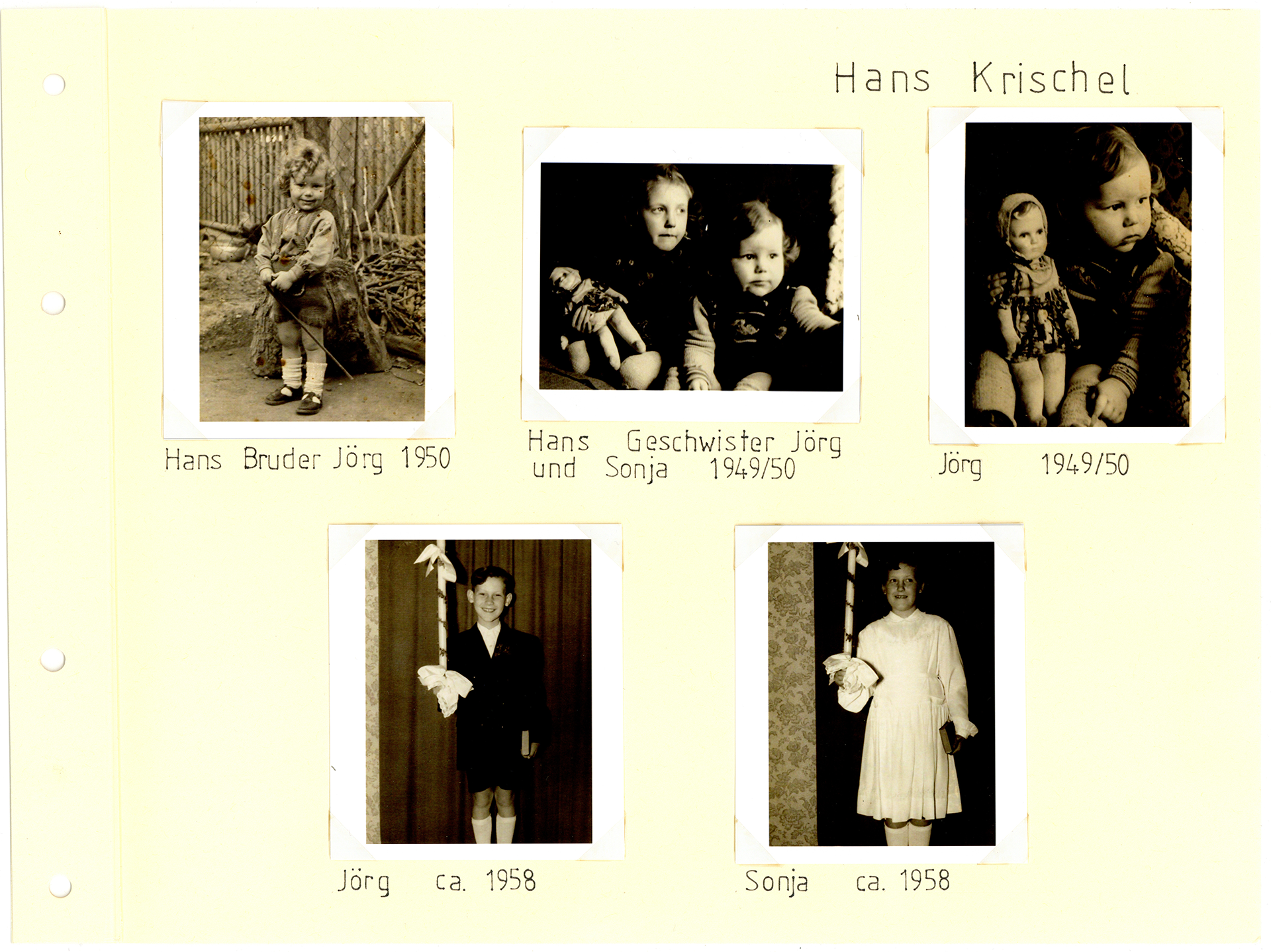

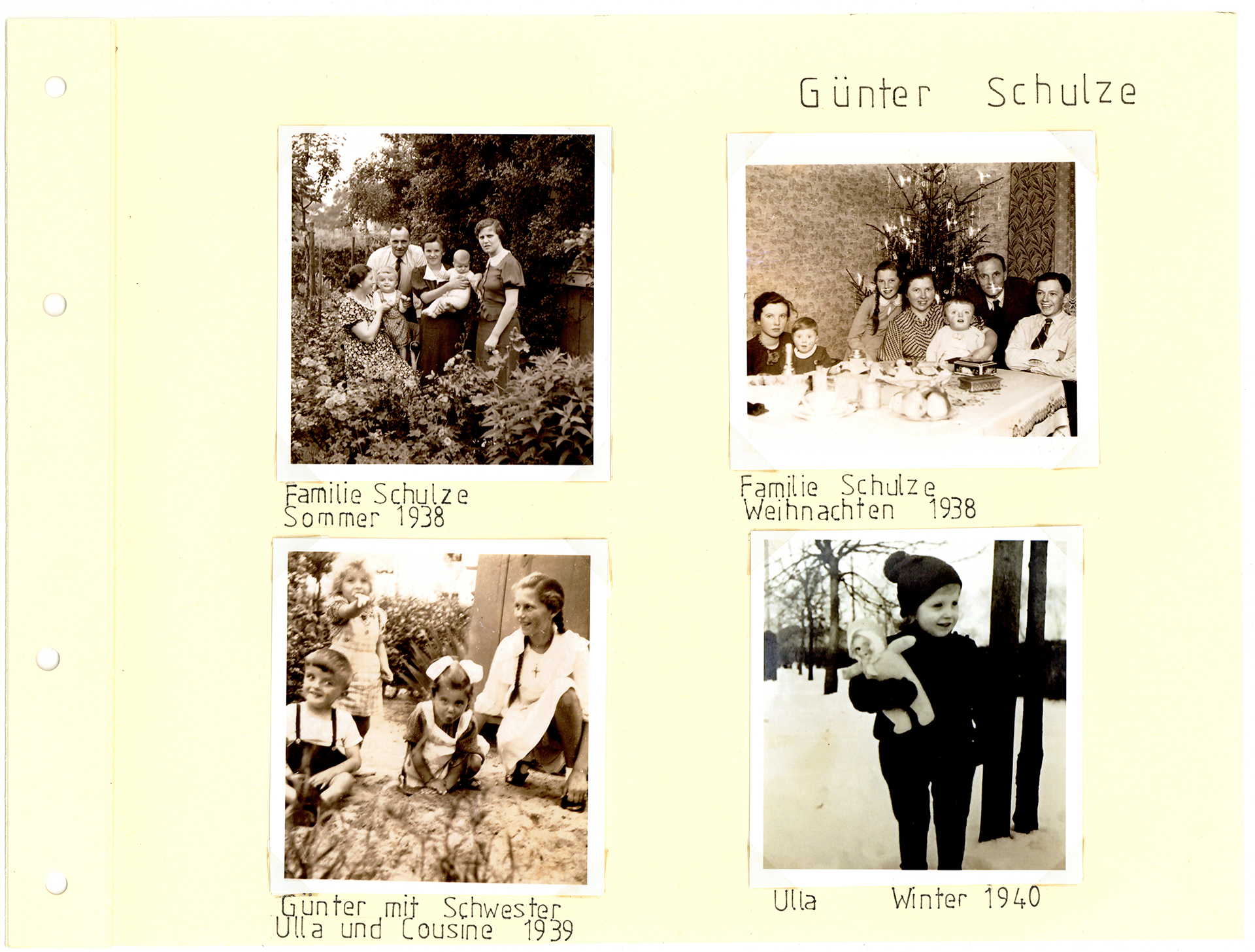

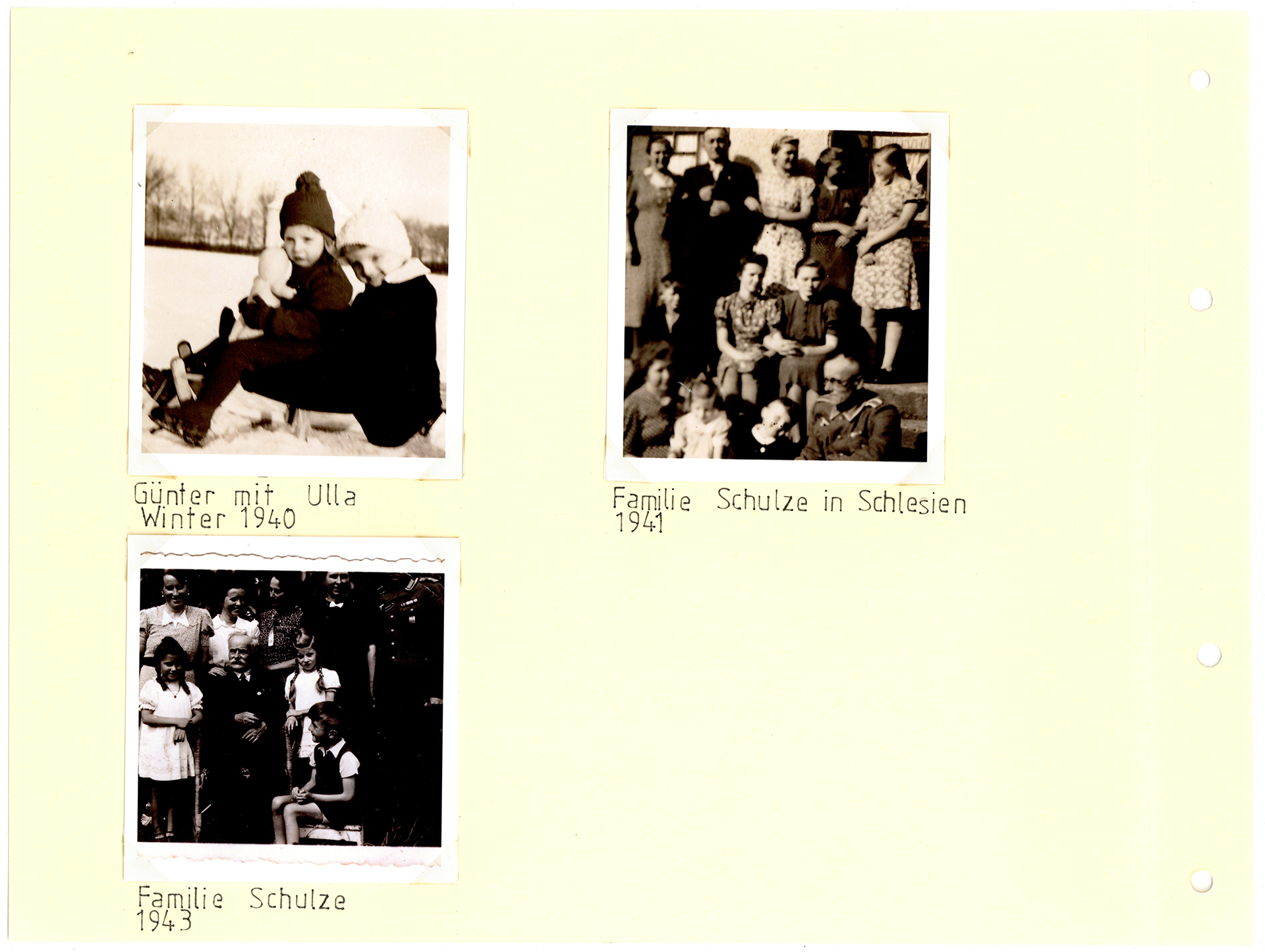

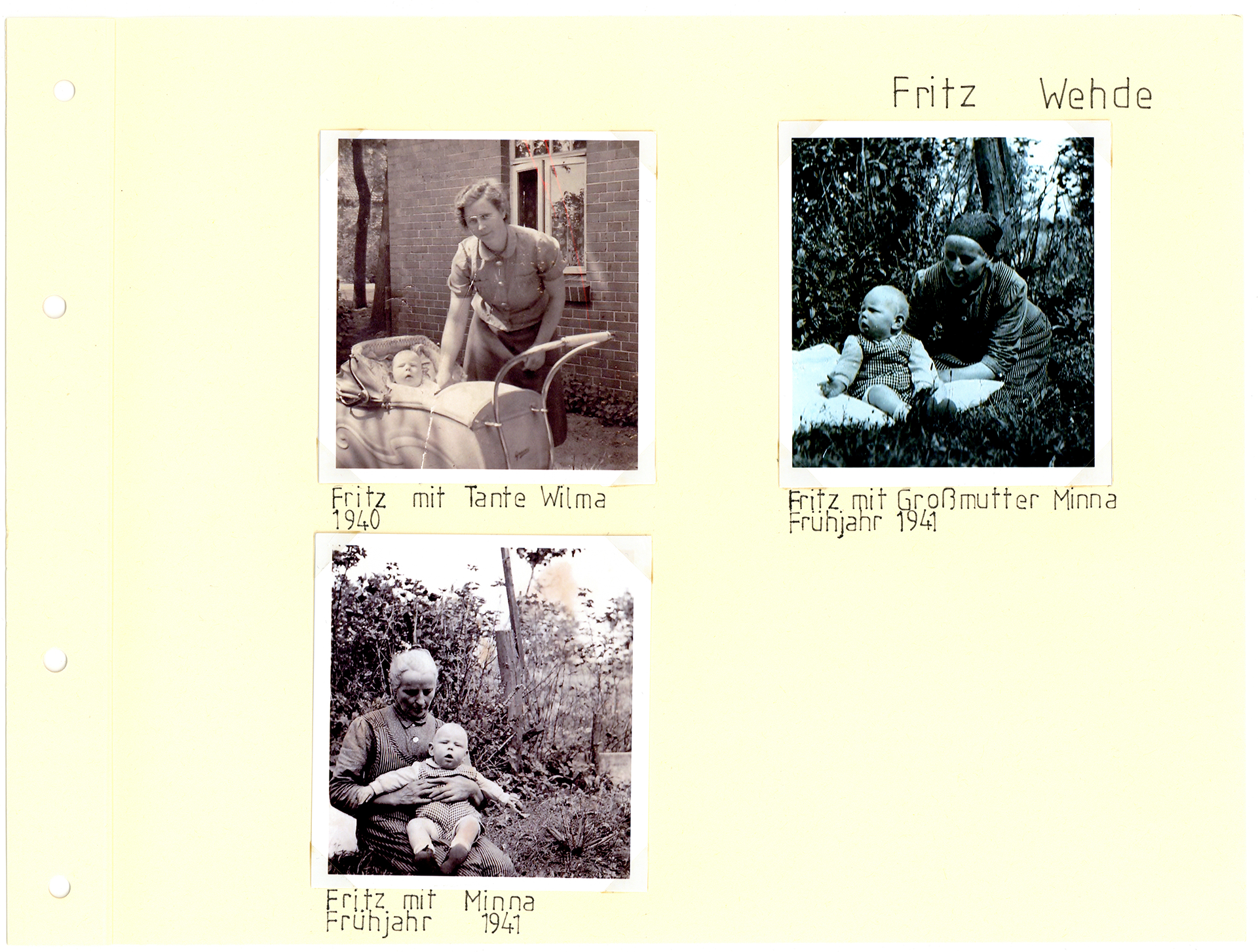

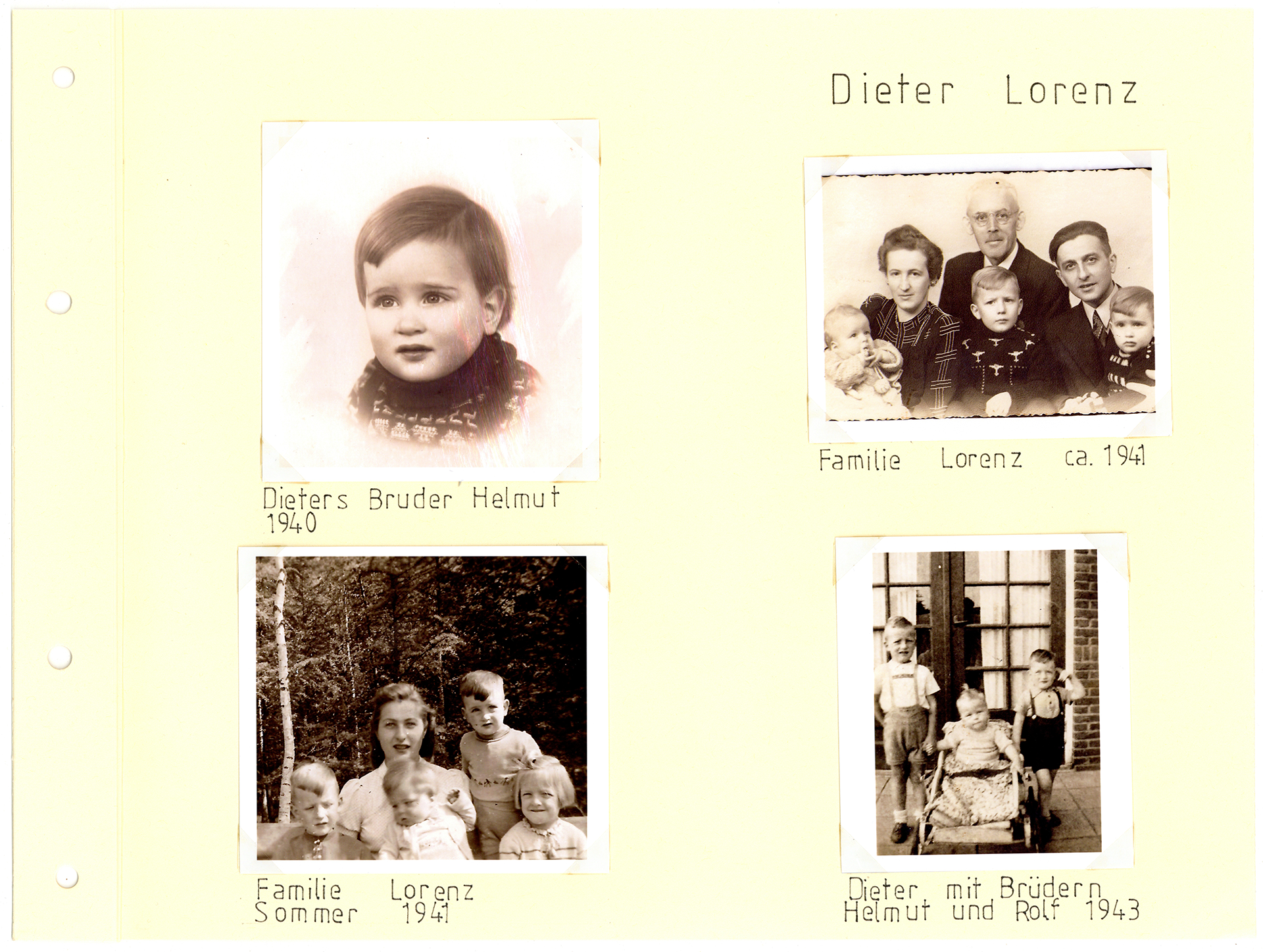

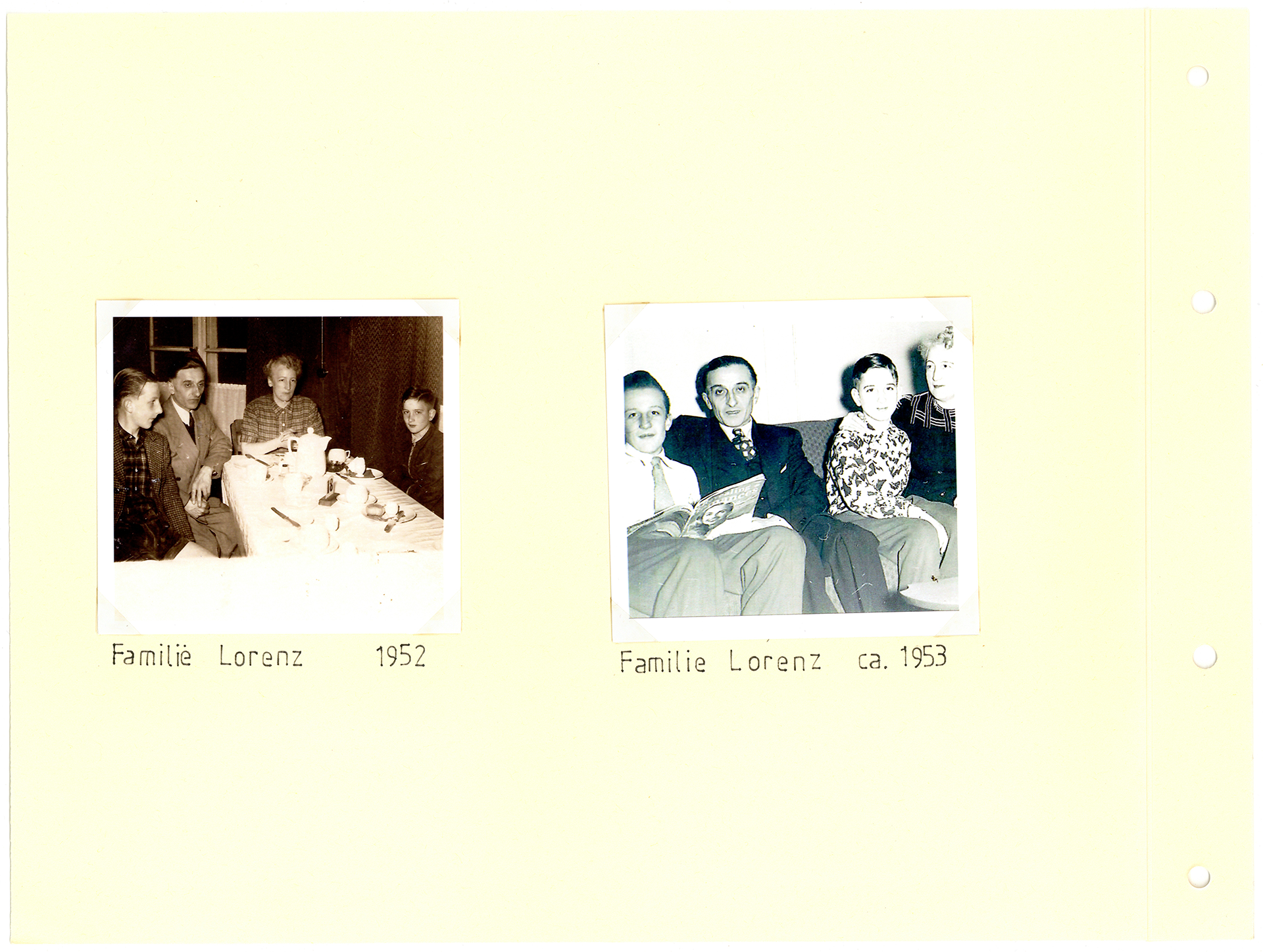

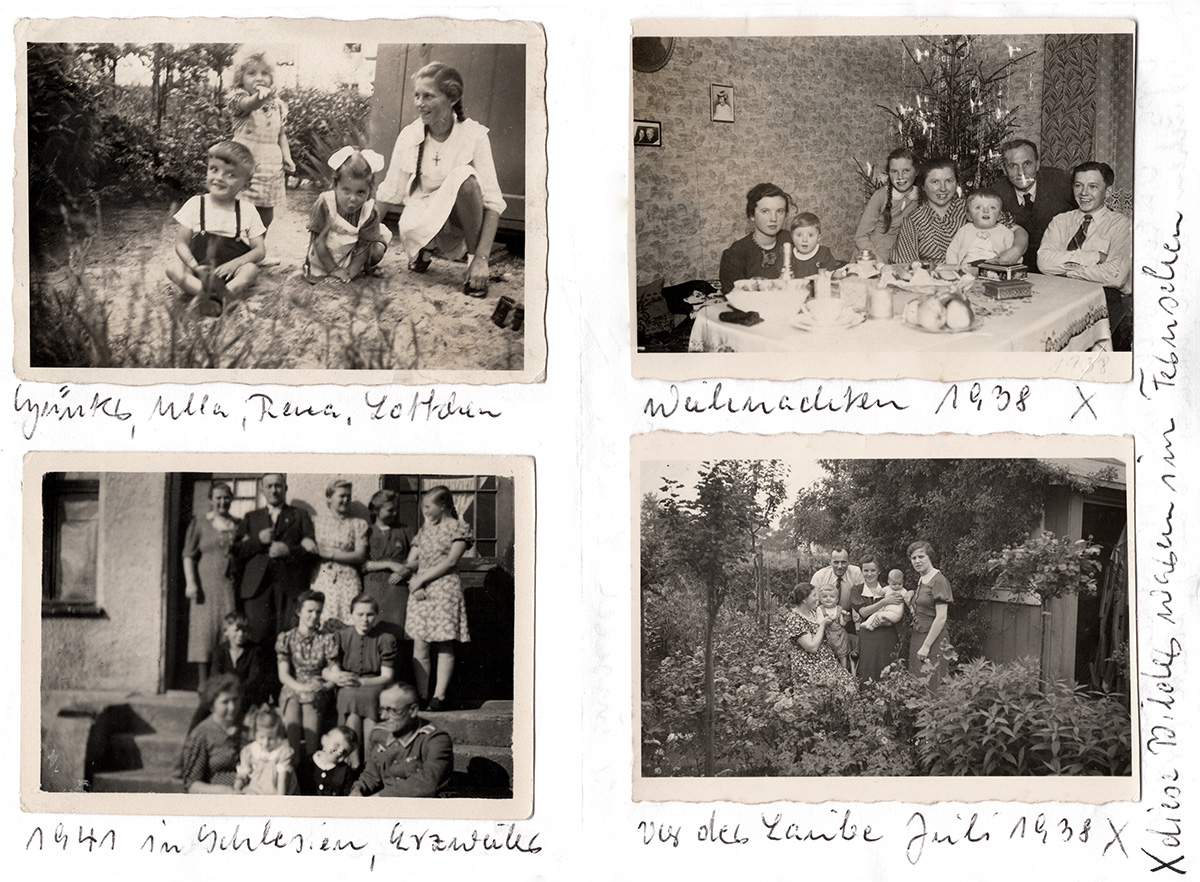

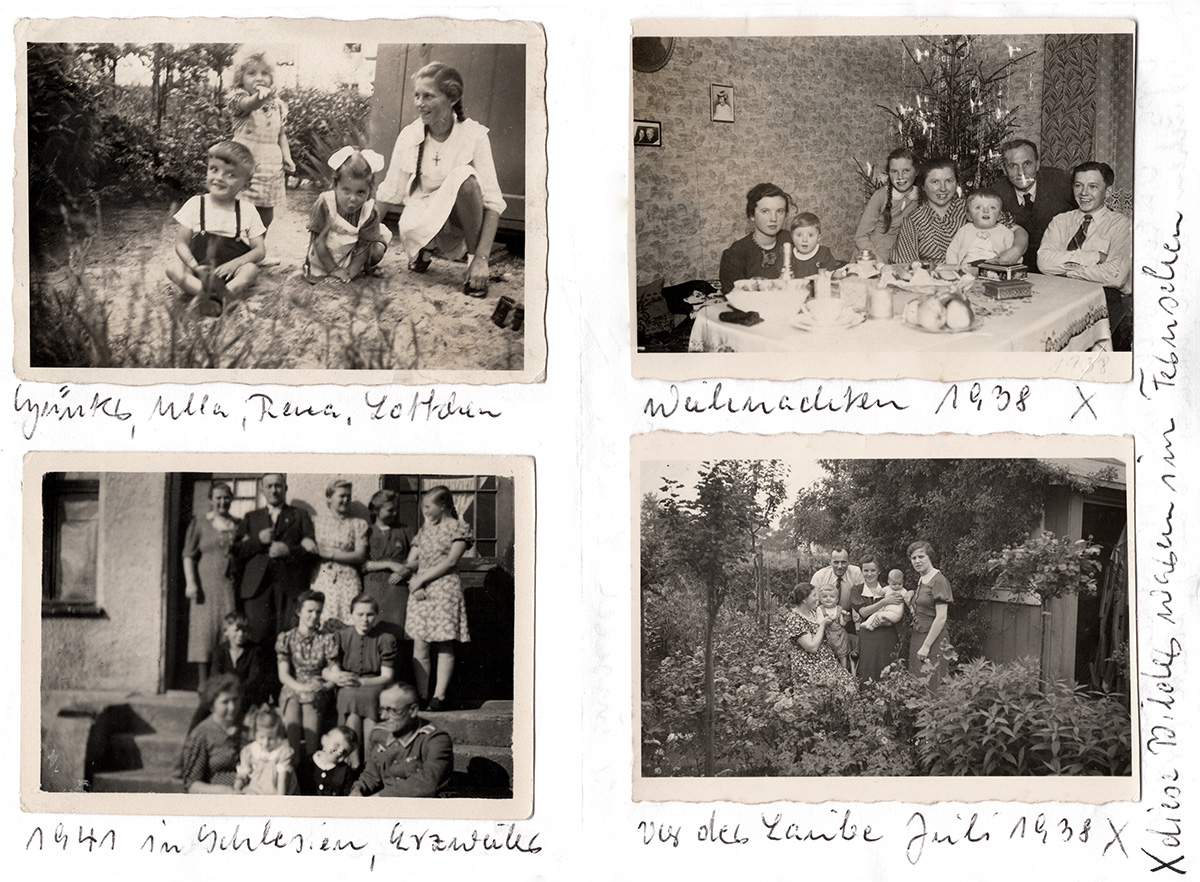

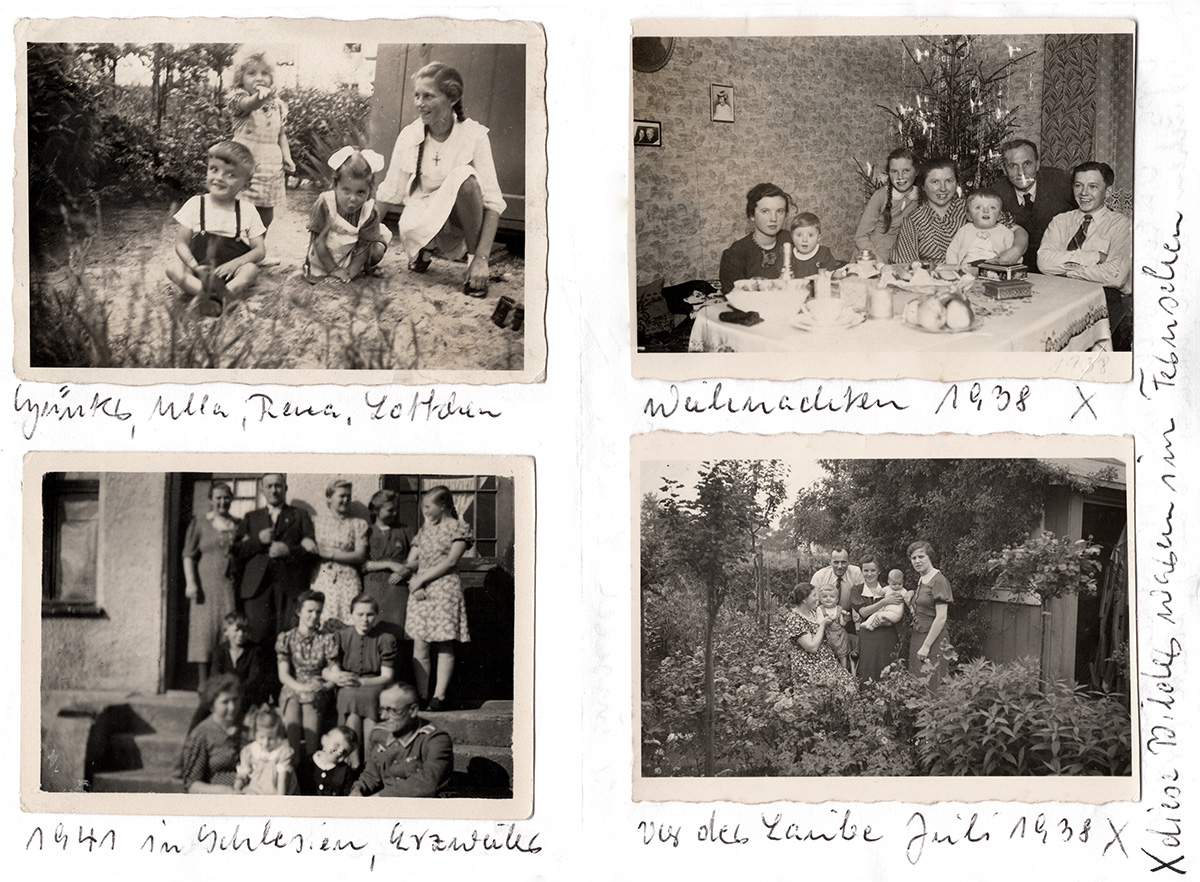

Auf vier Fotos aus einem Album ist Günter Schulze inmitten seiner Familie zu sehen. Er war ein fröhliches Kind und immer dabei, 1938.

Privatbesitz Ursula (Ulla) Heins | ArEGL 86.

Seite aus einem Familien-Album, 1938 – 1941.

Foto der Geschwister Ulla und Günter Schulze beim Schlittenfahren, 1940.

Privatbesitz Ursula (Ulla) Heins | ArEGL 87.

Das sind Fotos

von Günter Schulze und seiner Familie.

Günter ist immer dabei.

Er ist ein fröhliches Kind.

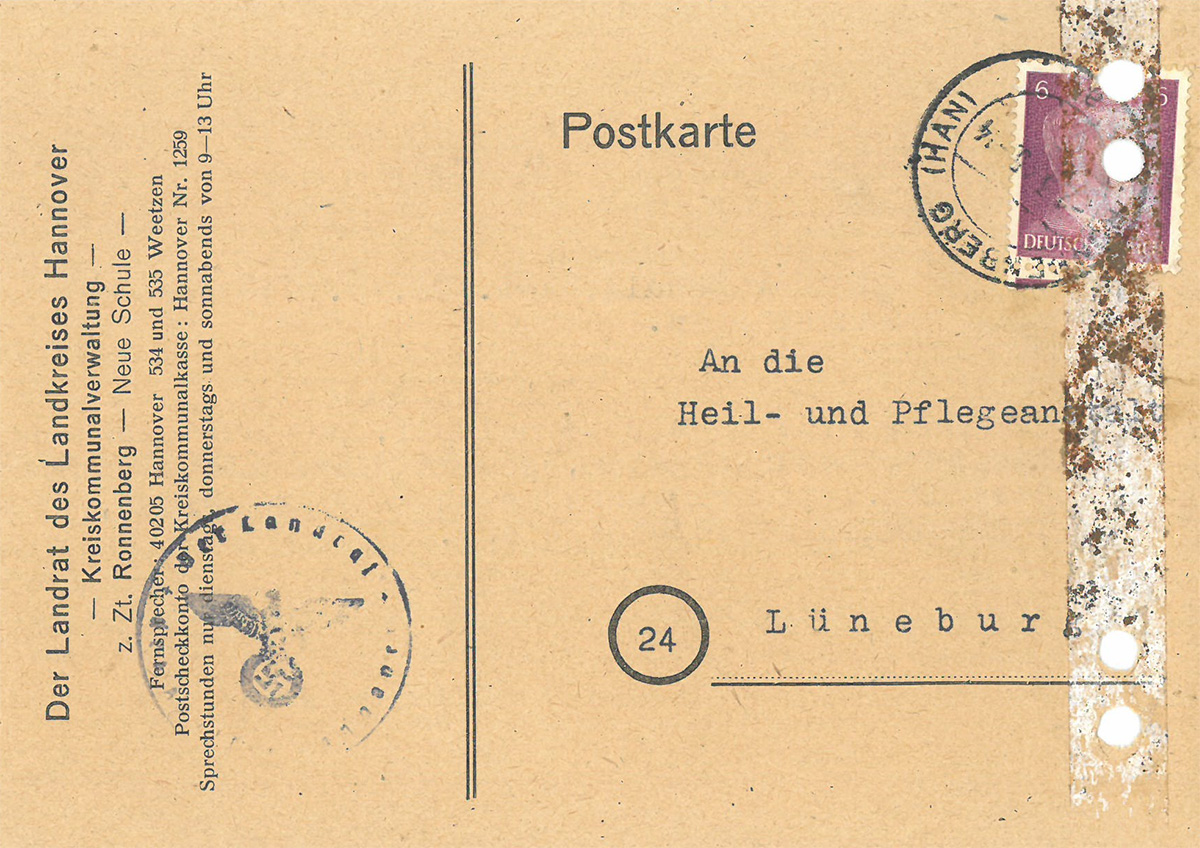

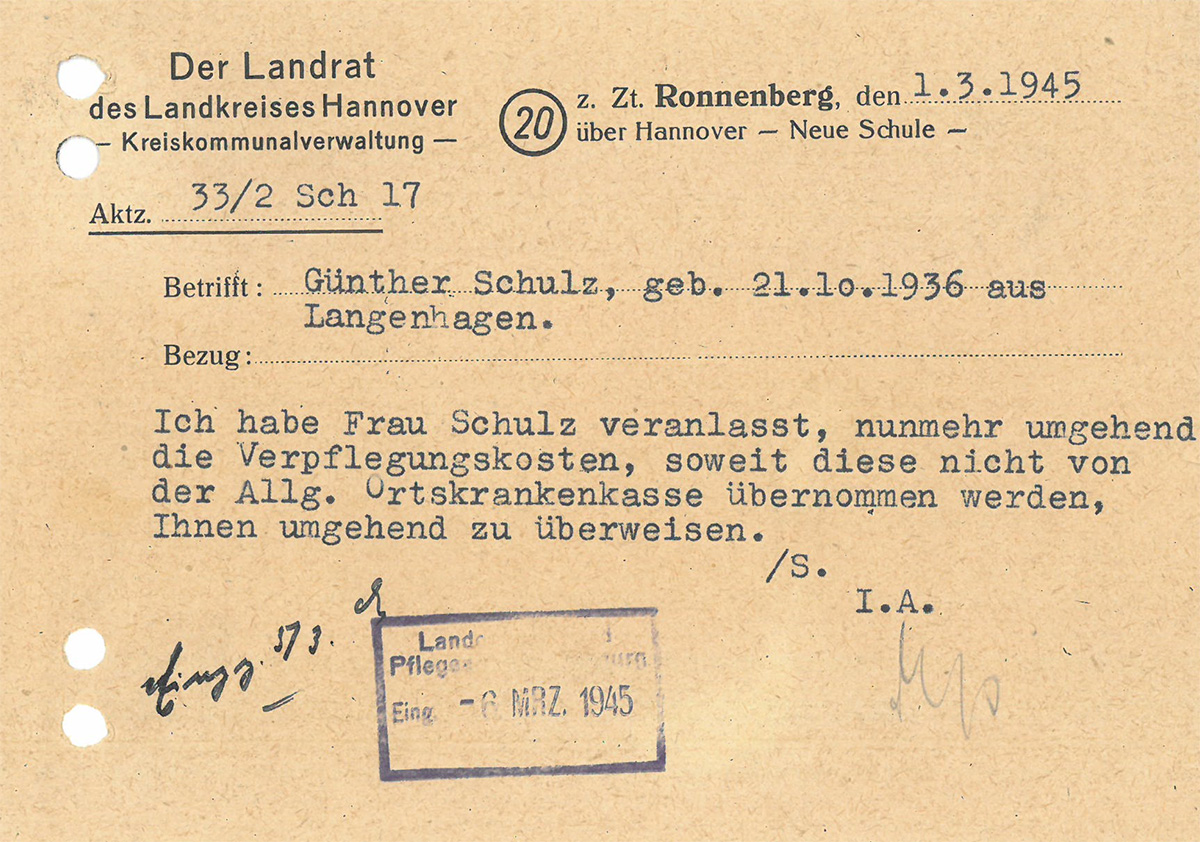

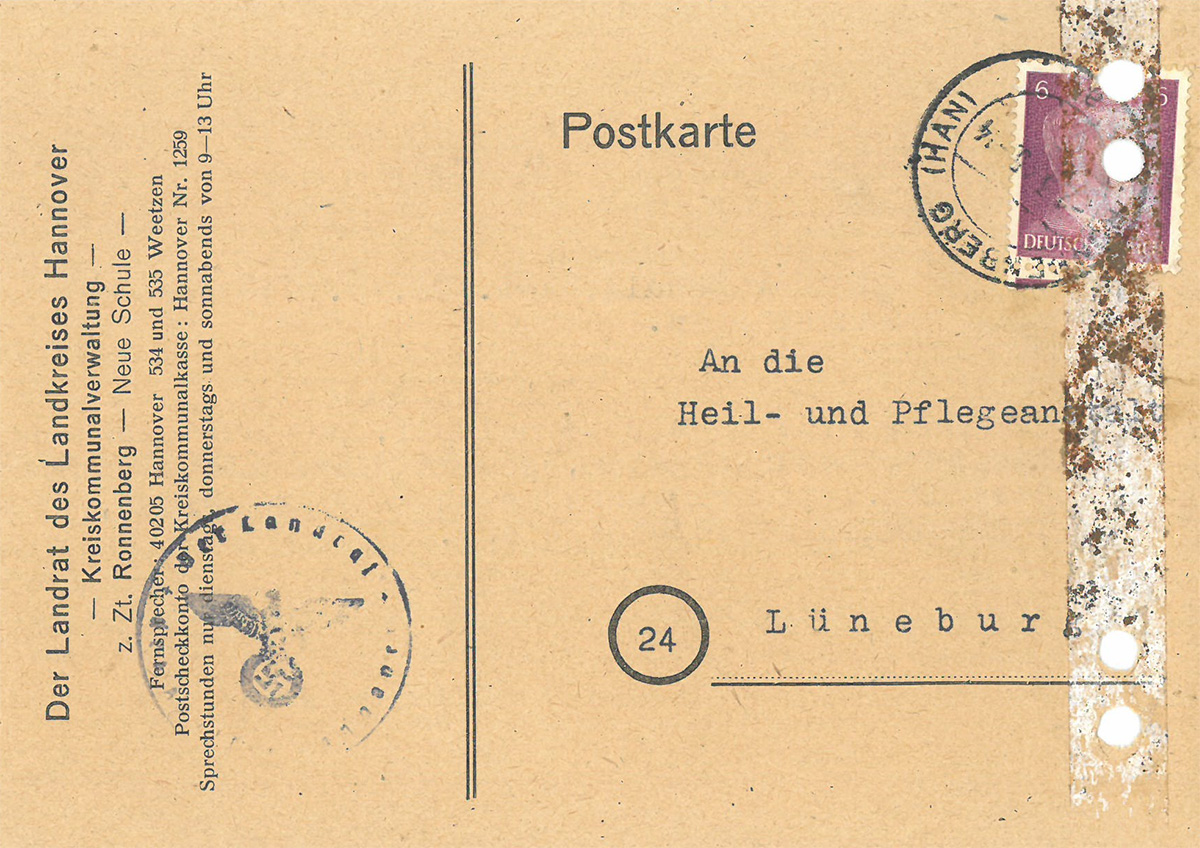

Sieben Monate lang verweigerte Günters Mutter die Zahlung der Pflegekosten. Erst nach Zahlungseingang wurden ihr im Oktober 1945 die Kleidungsstücke ihres Sohnes ausgehändigt – über ein Jahr nach Günters Tod. Dafür musste sie nach Lüneburg reisen.

Günter Schulze kommt

in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.

Er wird dort ermordet.

Seine Mutter soll dafür bezahlen.

Aber die Mutter bezahlt nicht.

Sie sagt:

Durch euch ist mein Kind tot.

Dafür bezahle ich nicht.

Darum bekommt die Mutter

Günters Sachen nicht zurück.

Nach 7 Monaten bezahlt die Mutter doch

für die Kinder-Fachabteilung.

Jetzt bekommt sie die Kleidung

von Günter zurück.

Die Mutter muss nach Lüneburg reisen,

um die Sachen zu holen.

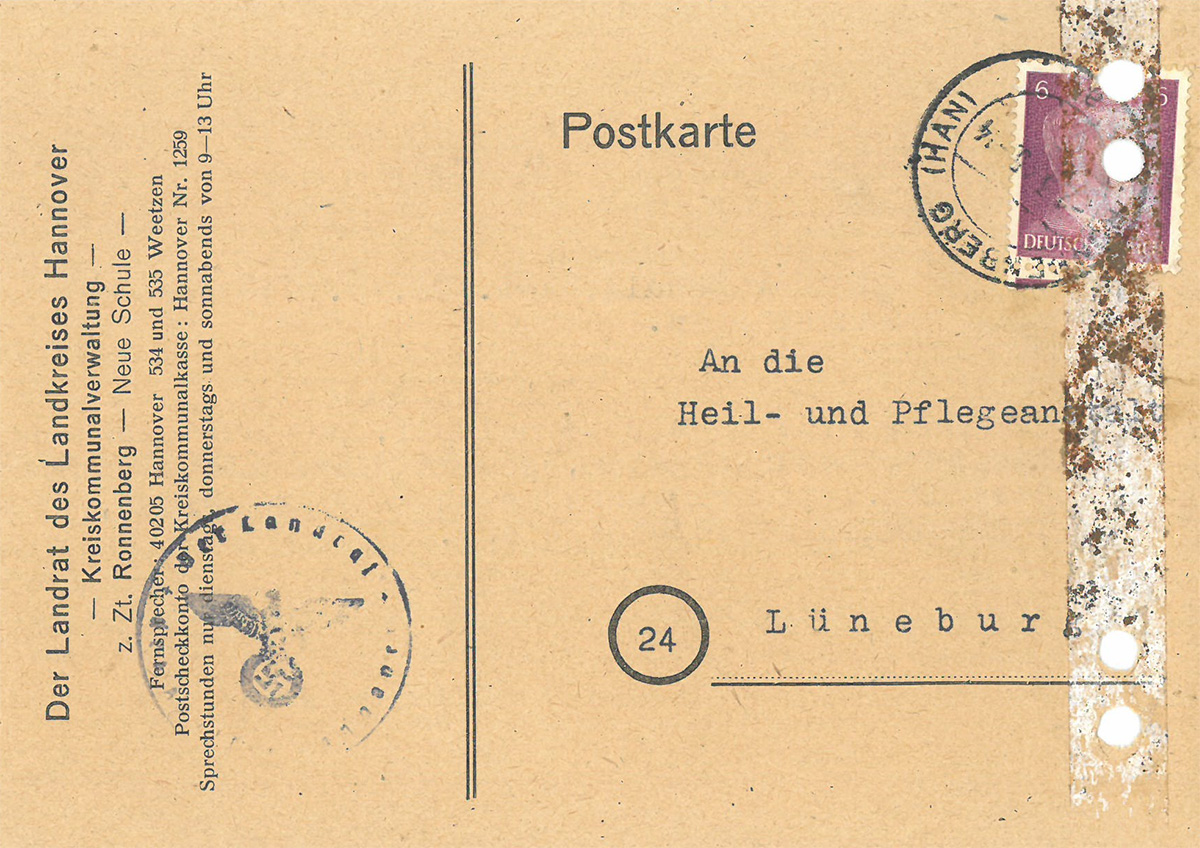

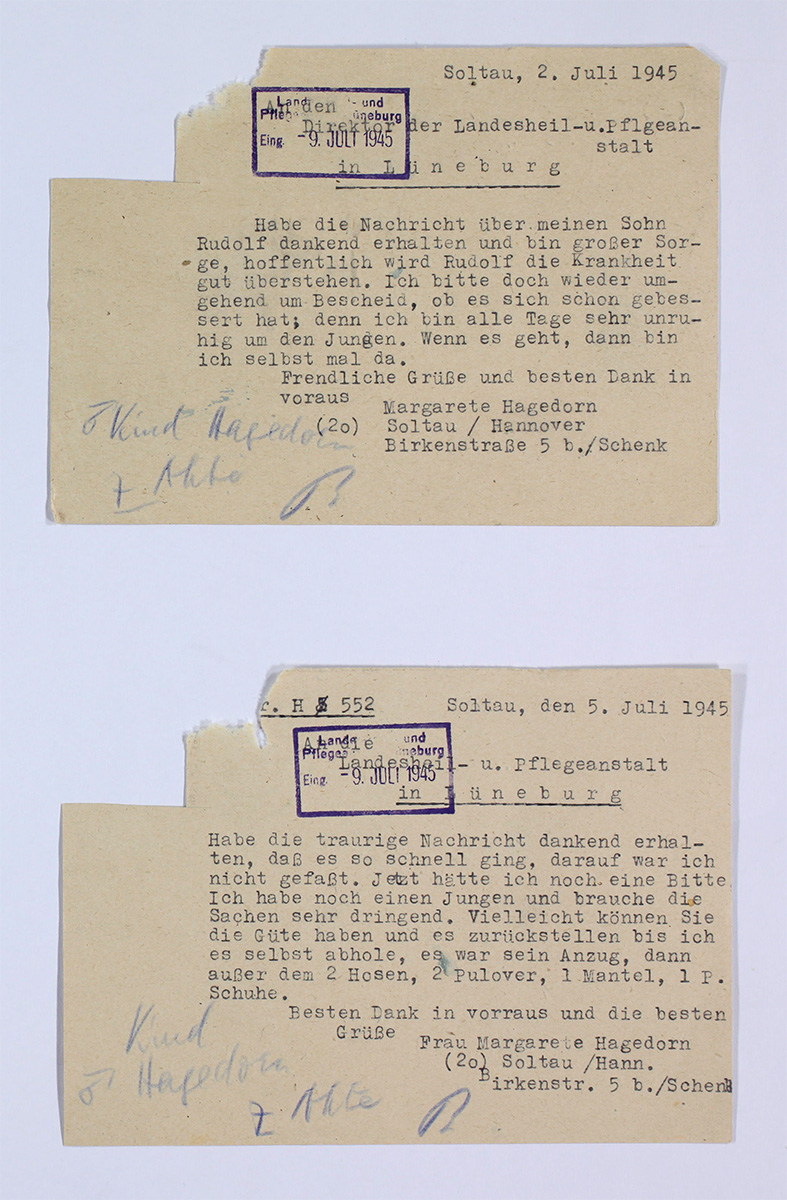

Das steht auf dieser Postkarte

aus dem Jahr 1945.

Da ist Günter schon ein Jahr tot.

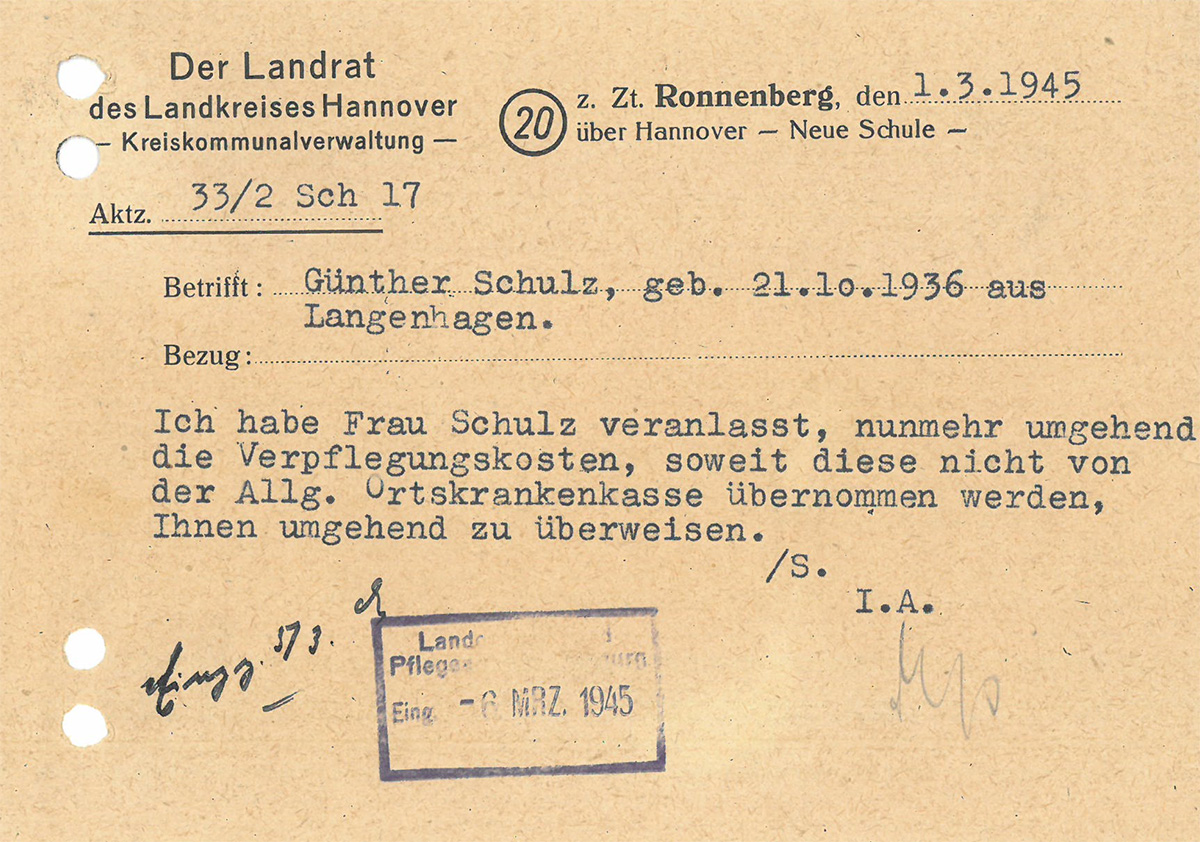

Postkarte des Landkreises Hannover an die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg vom 1.3.1945.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 387.

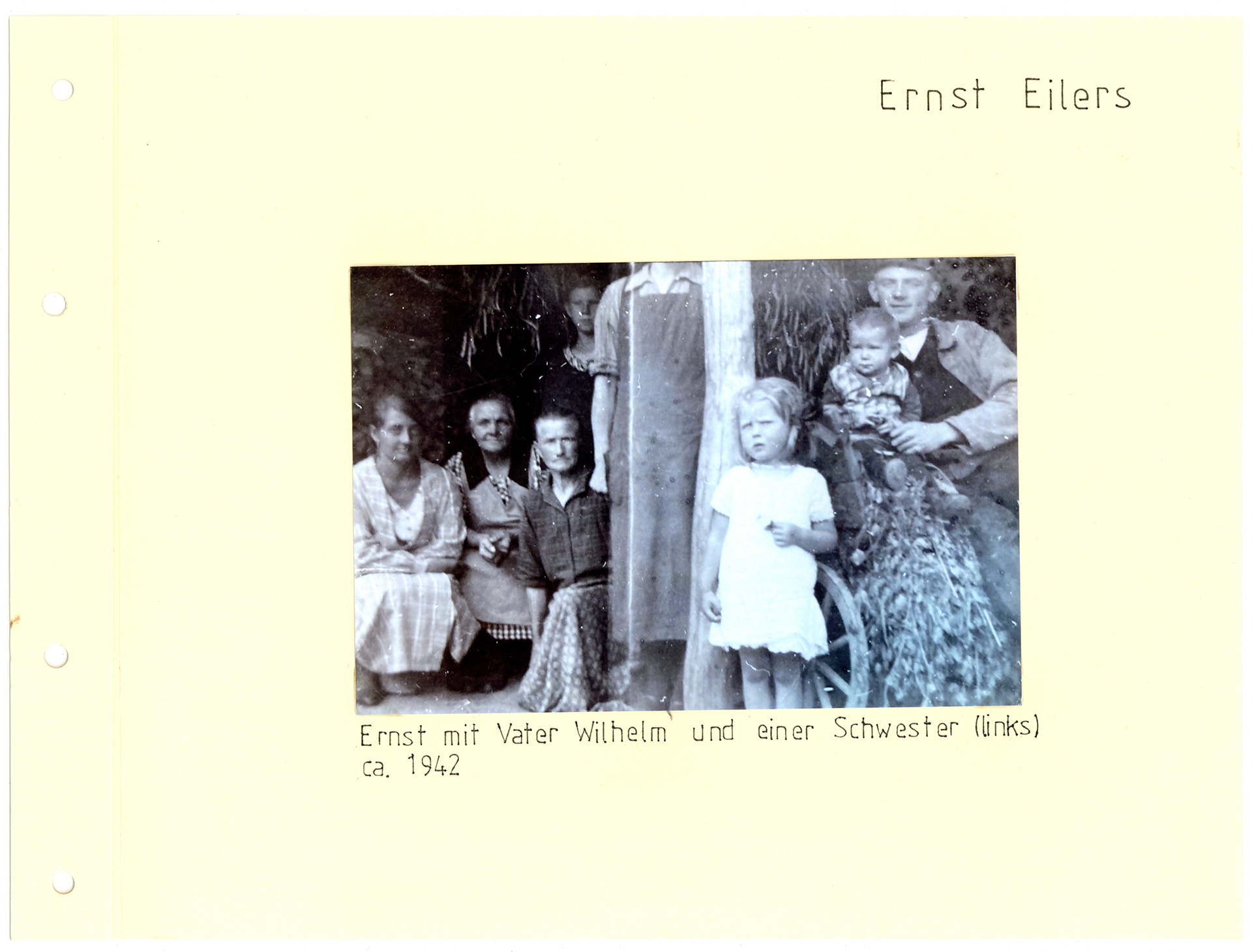

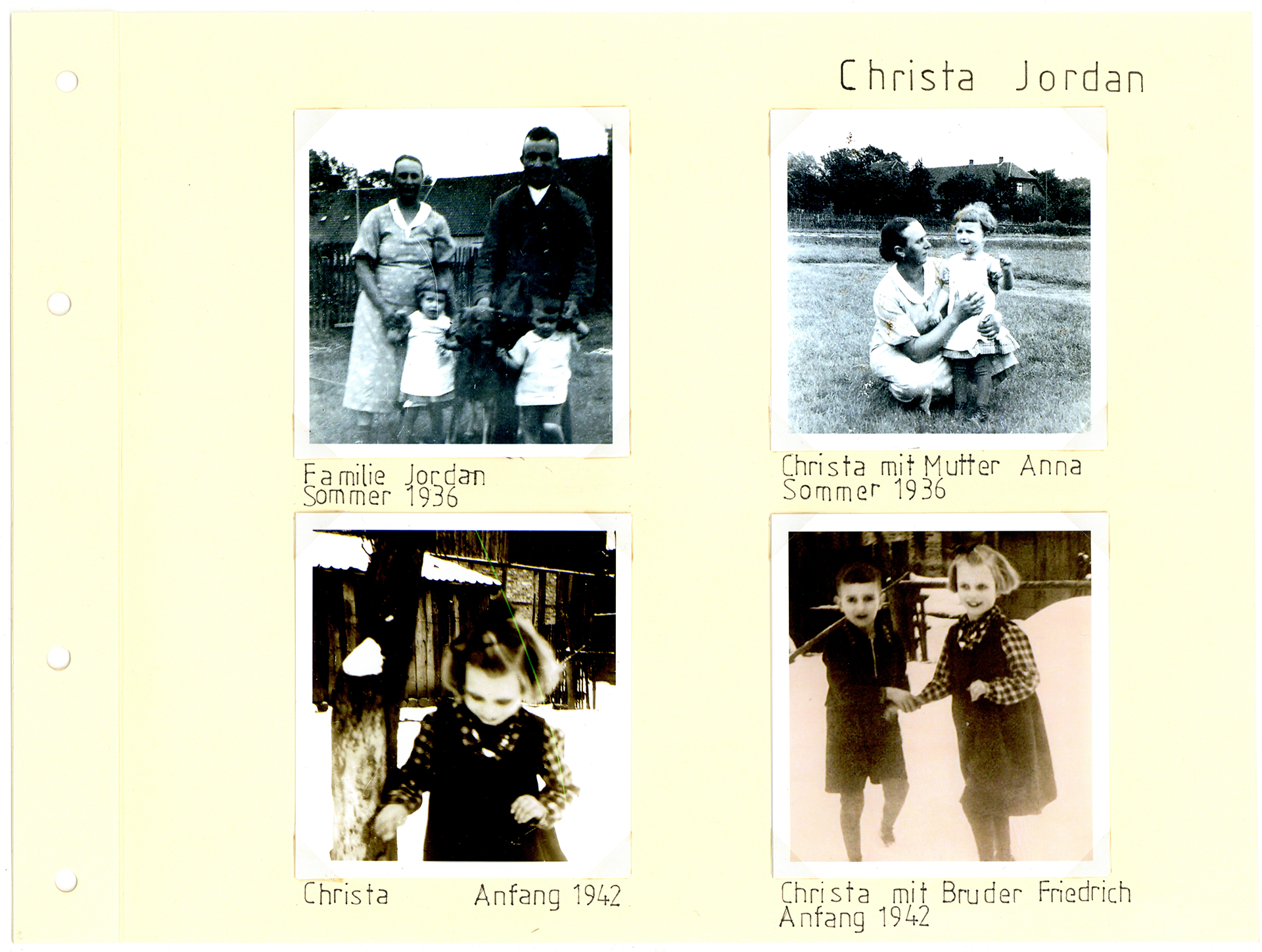

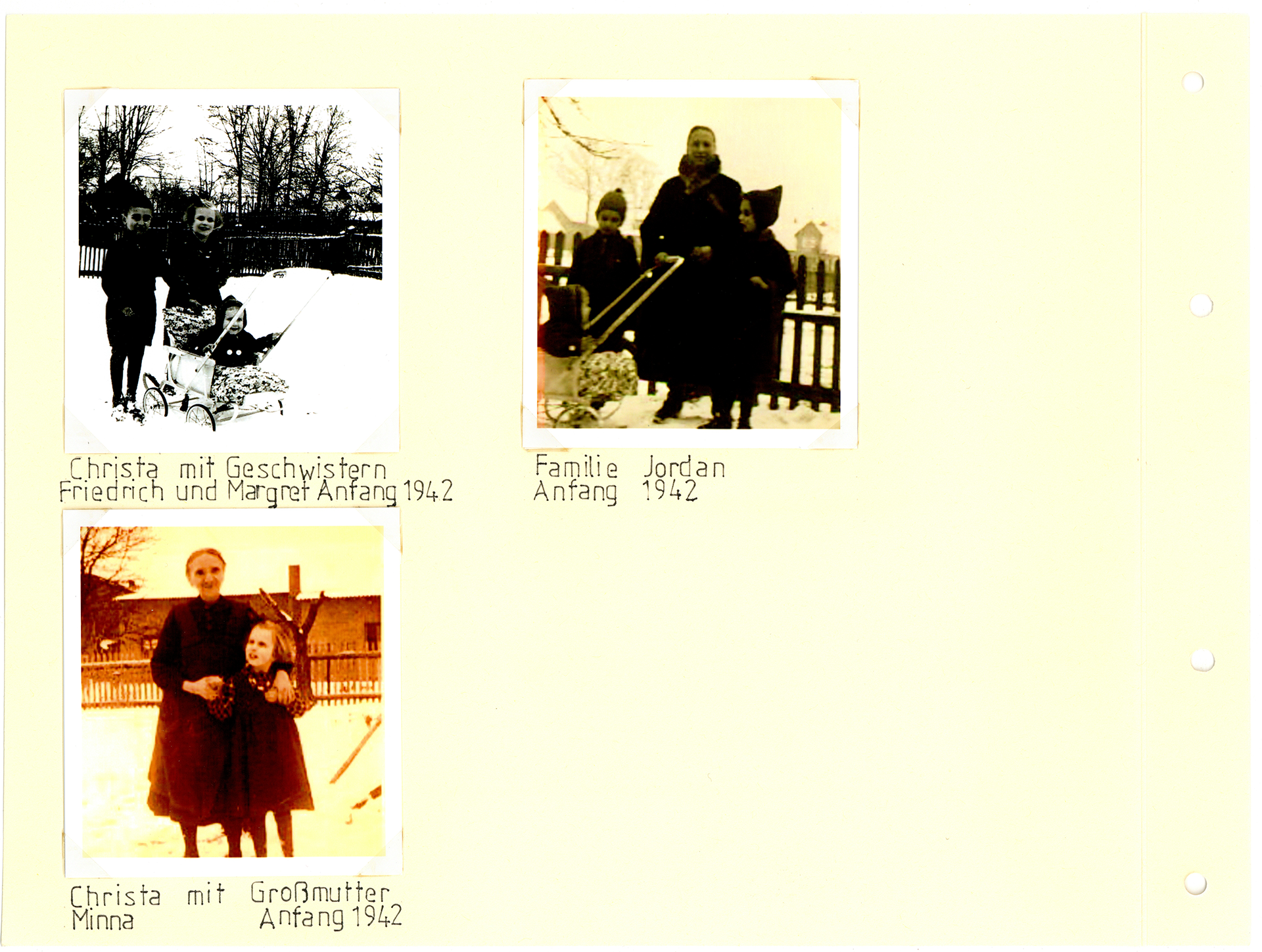

Christa Jordan und ihre Geschwister Margret und Friedrich im Schnee, Winter 1942.

ArEGL 175-2-6.

Zwei Bilder im Schnee, entstanden im Winter 1942 auf dem Hof der Eltern in Knesebeck. Nur wenige Wochen später wurde Christa Jordan in die »Kinderfachabteilung« Lüneburg aufgenommen und nach drei Monaten Aufenthalt ermordet. Ihr Vater Fritz Jordan hatte vergeblich versucht, sie in die Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Bielefeld einweisen zu lassen. Ihre Aufnahme in Lüneburg hatten die Eltern ausdrücklich abgelehnt.

Das sind Fotos von Christa Jordan und

ihren Geschwistern im Schnee.

Die Fotos sind aus dem Jahr 1942.

Die Fotos sind in Knesebeck gemacht

auf dem Hof von Christas Eltern.

Kurz danach passiert das:

Christa soll in die Kinder-Fachabteilung

nach Bethel.

Dort gibt es ein Heim

für Kinder mit Behinderungen.

Die Eltern wollen das nicht.

Aber man zwingt die Eltern.

Sie müssen Christa

in die Anstalt nach Lüneburg bringen.

Christa kommt in die Kinder-Fachabteilung,

gegen den Willen ihrer Eltern.

Christa ist 3 Monate.

Dann wird sie ermordet.

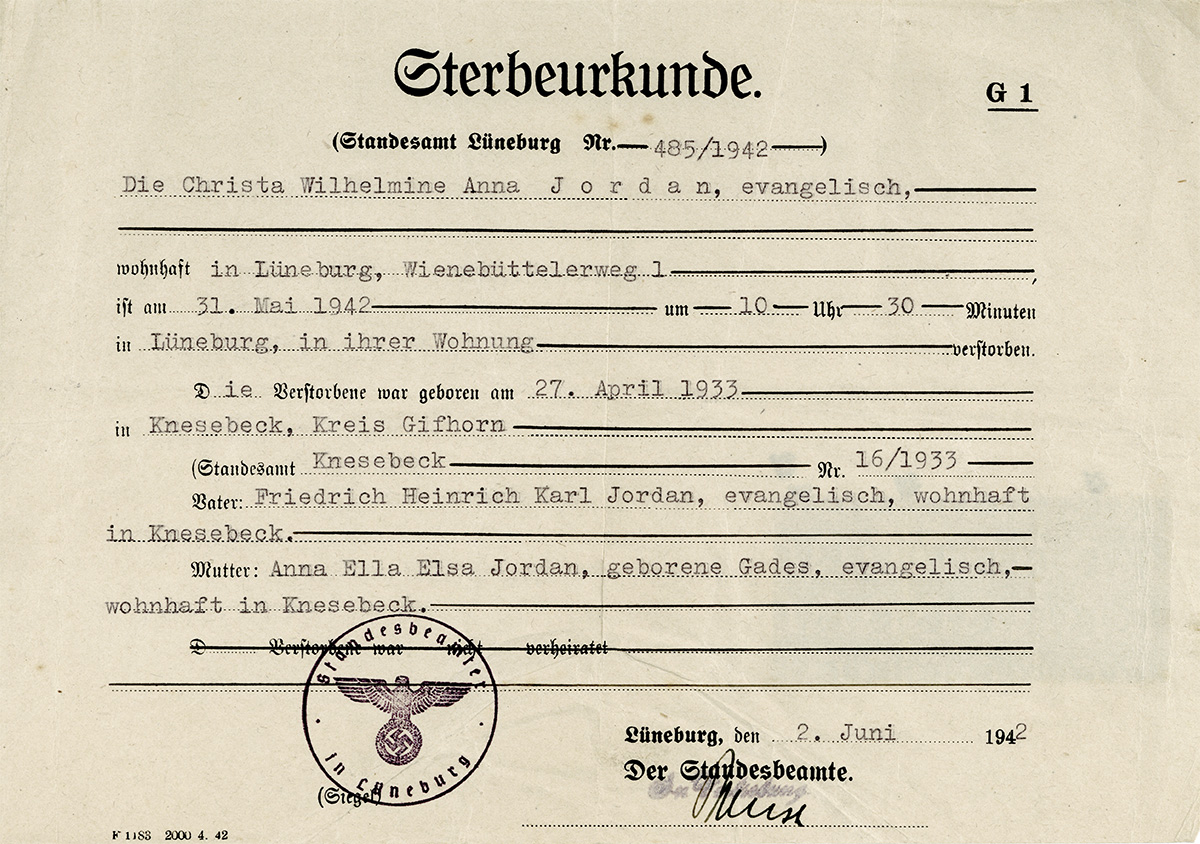

Fritz Jordan besuchte seine Tochter in Lüneburg, als es ihr gesundheitlich noch nicht schlecht ging. Christas Mutter Anna nahm den Weg nach Lüneburg im Mai 1942 zweimal auf sich. Nach dem ersten Besuch erholte sich Christa offenbar. Da jedoch unverändert »Bildungsunfähigkeit« bescheinigt wurde, kam sie weiterhin für die Ermordung infrage.

Fritz Jordan ist der Vater von Christa.

Er besucht Christa in der Anstalt in Lüneburg.

Da geht es ihr noch gut.

Anna Jordan ist die Mutter von Christa.

Sie besucht Christa im Mai 1942.

Das ist kurz vor Christas Tod.

Beim ersten Besuch geht es Christa schlecht.

Beim zweiten Besuch geht es Christa besser.

Aber Christa bekommt eine schlechte Beurteilung von den Ärzten.

Die Ärzte sagen:

Christa kann nicht lernen.

Darum wird Christa ermordet.

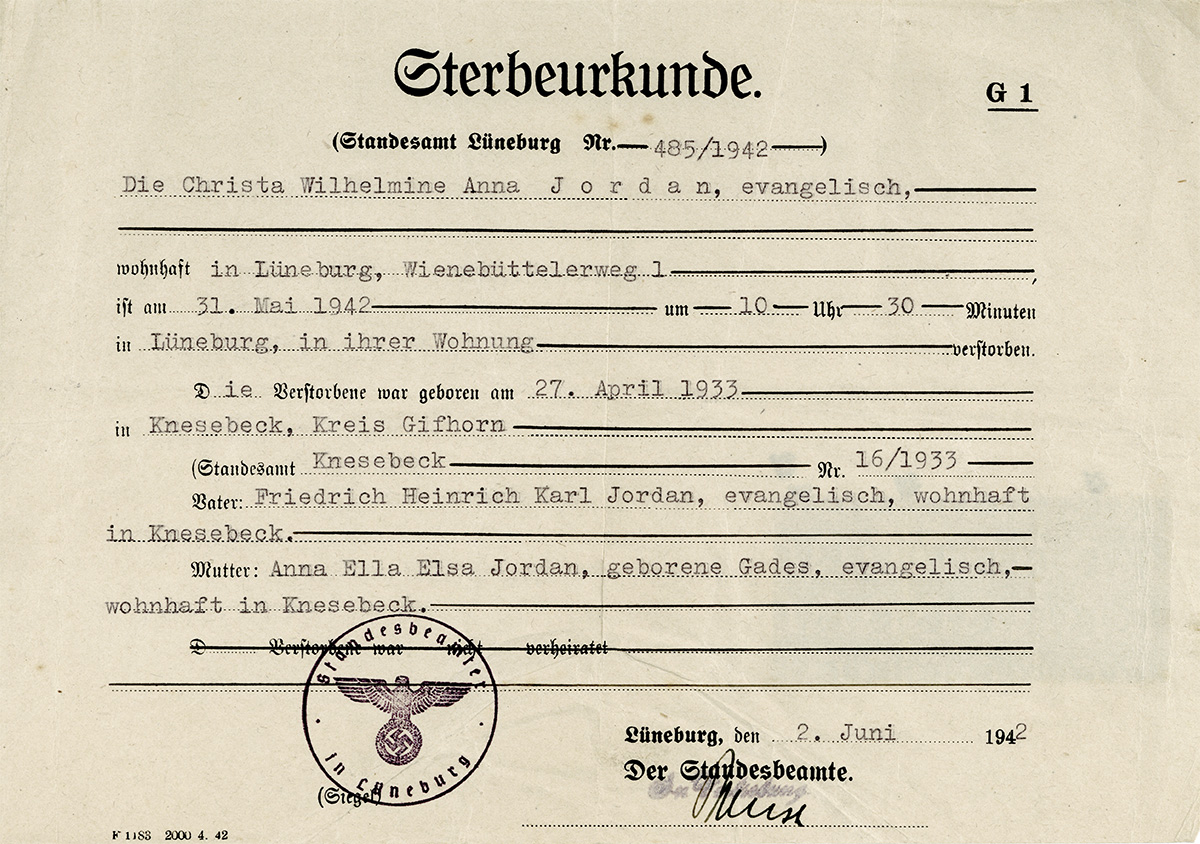

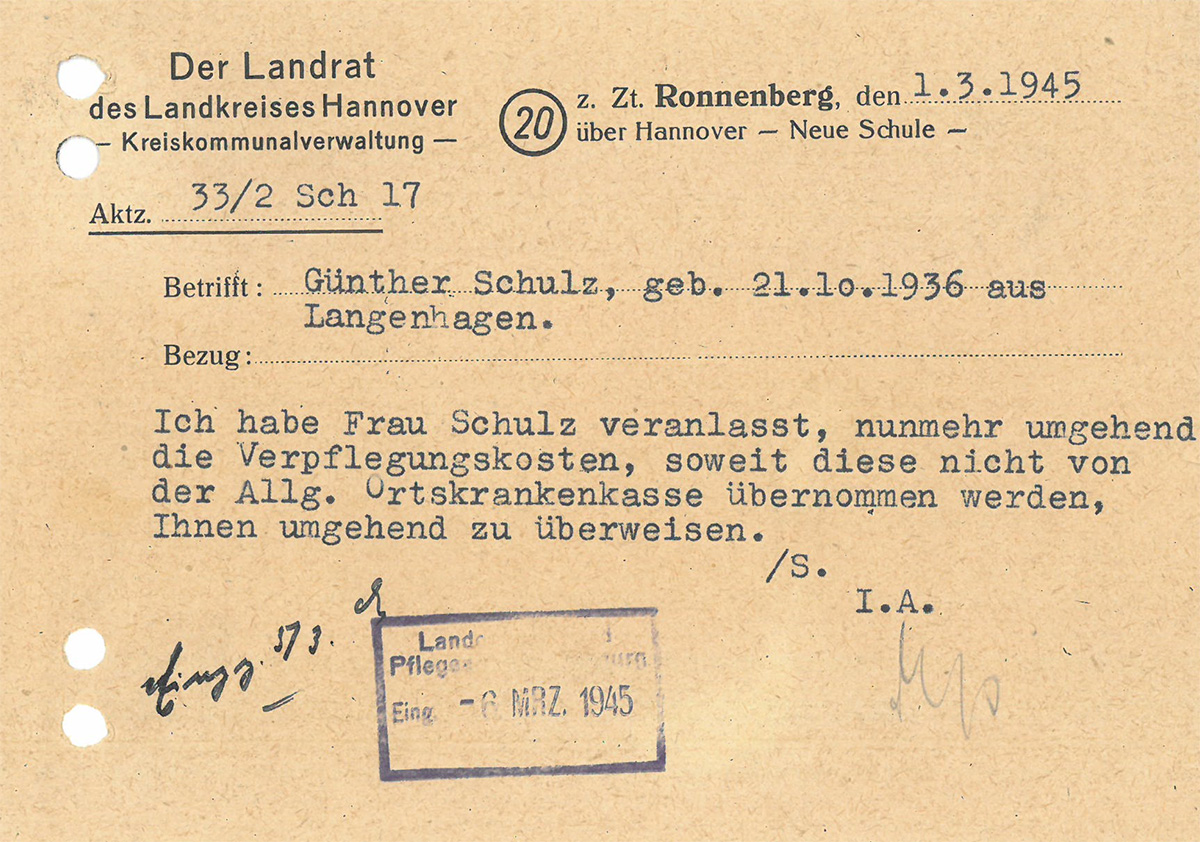

Auf der Sterbe-Urkunde steht:

Christa ist an einer Lungen-Entzündung gestorben.

Aber das stimmt nicht.

Sterbeurkunde von Christa Jordan, 2.6.1942.

ArEGL 175-2.

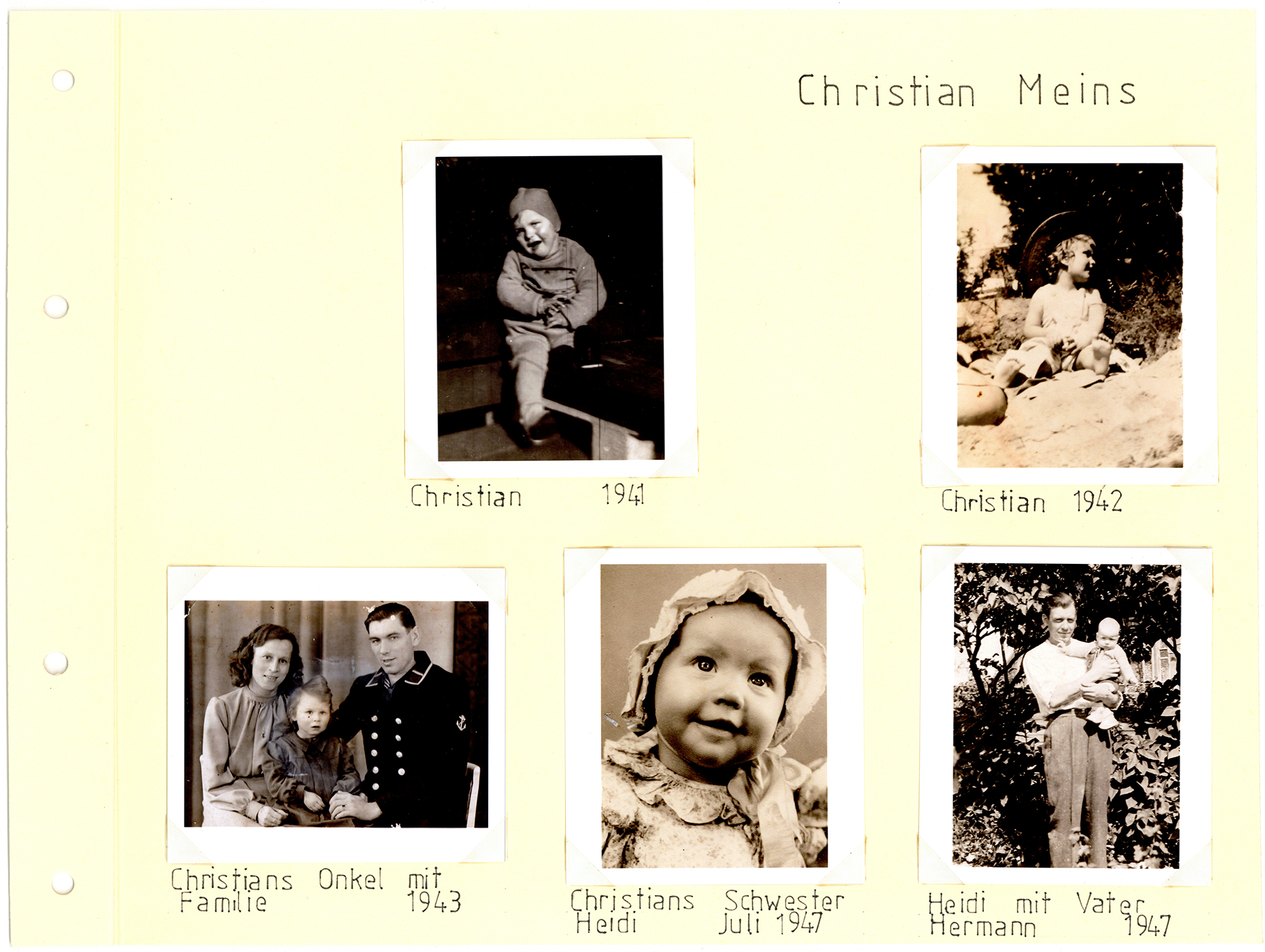

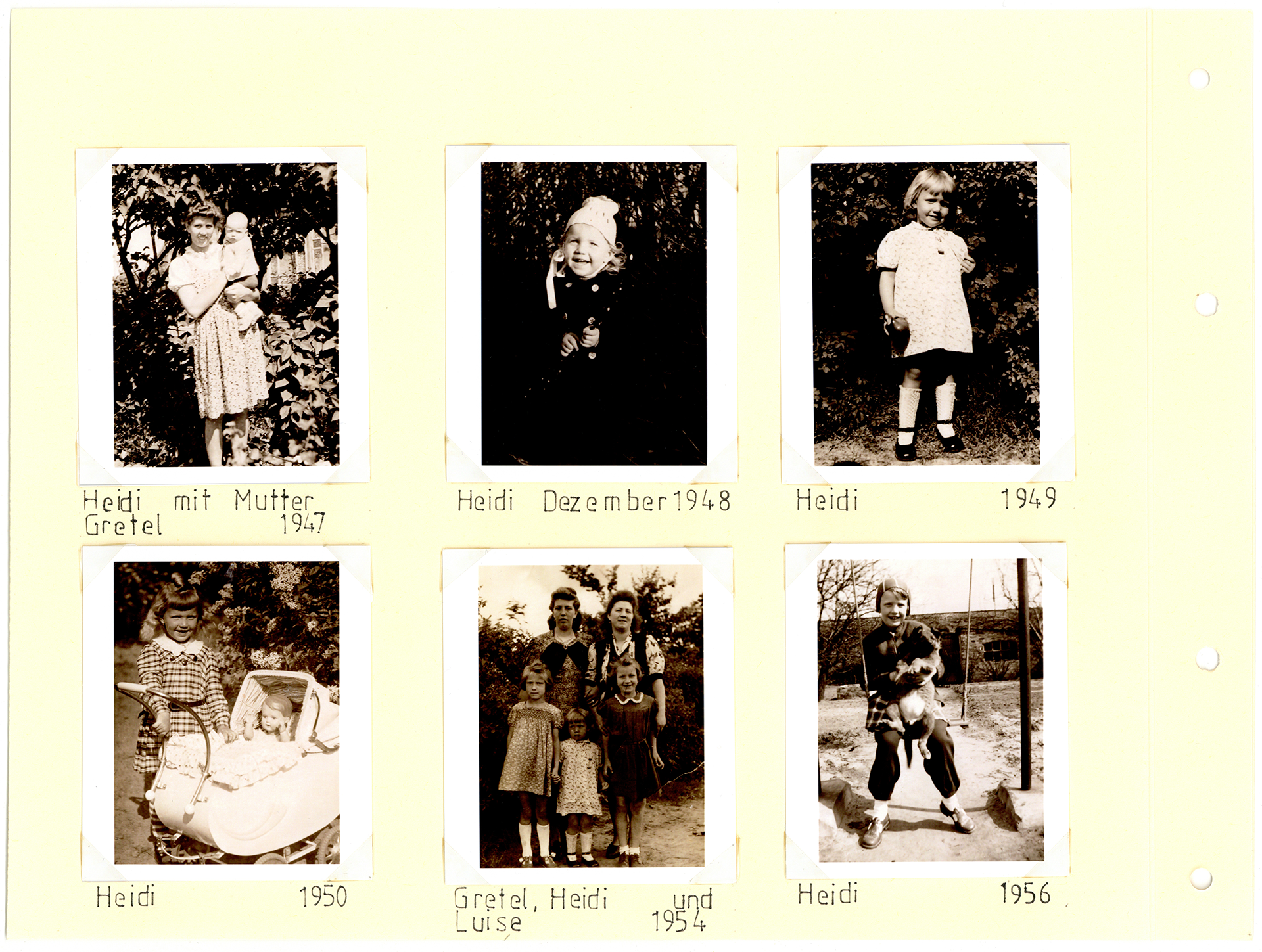

Edelweiß-Anhänger, um 1941.

Christian Meins, um 1940.

ArEGL 169.

Als im Sommer 1943 viele Kinder starben, behaupteten Willi Baumert und Max Bräuner, das seien alles Bombengeschädigte aus Hamburg. Tatsächlich gab es nur ein einziges Kind, das in diesem Zusammenhang zufällig in die Lüneburger »Kinderfachabteilung« aufgenommen wurde: Christian Meins. Dieser Anhänger in Form einer Edelweiß-Blüte gehörte zu Christians Trachtenjacke. Er trug ihn immer bei sich.

Im Sommer 1943 sterben viele Kinder

in der Anstalt in Lüneburg.

Die Ärzte Willi Baumert und Max Bräuner sagen:

Die toten Kinder kommen aus Hamburg.

Die Kinder sind von Bomben verletzt worden.

Aber das stimmt nicht.

Die Kinder werden ermordet.

Nur ein Kind kommt verletzt aus Hamburg. Das Kind ist Christian Meins.

Das ist ein Ketten-Anhänger von Christian Meins.

Der Ketten-Anhänger hat die Form

von einer Blume.

Die Blume heißt: Edelweiß.

Der Ketten-Anhänger gehört zu einer Jacke.

Christian hat den Ketten-Anhänger immer dabei.

CHRISTIAN MEINS (1939 – 1943)

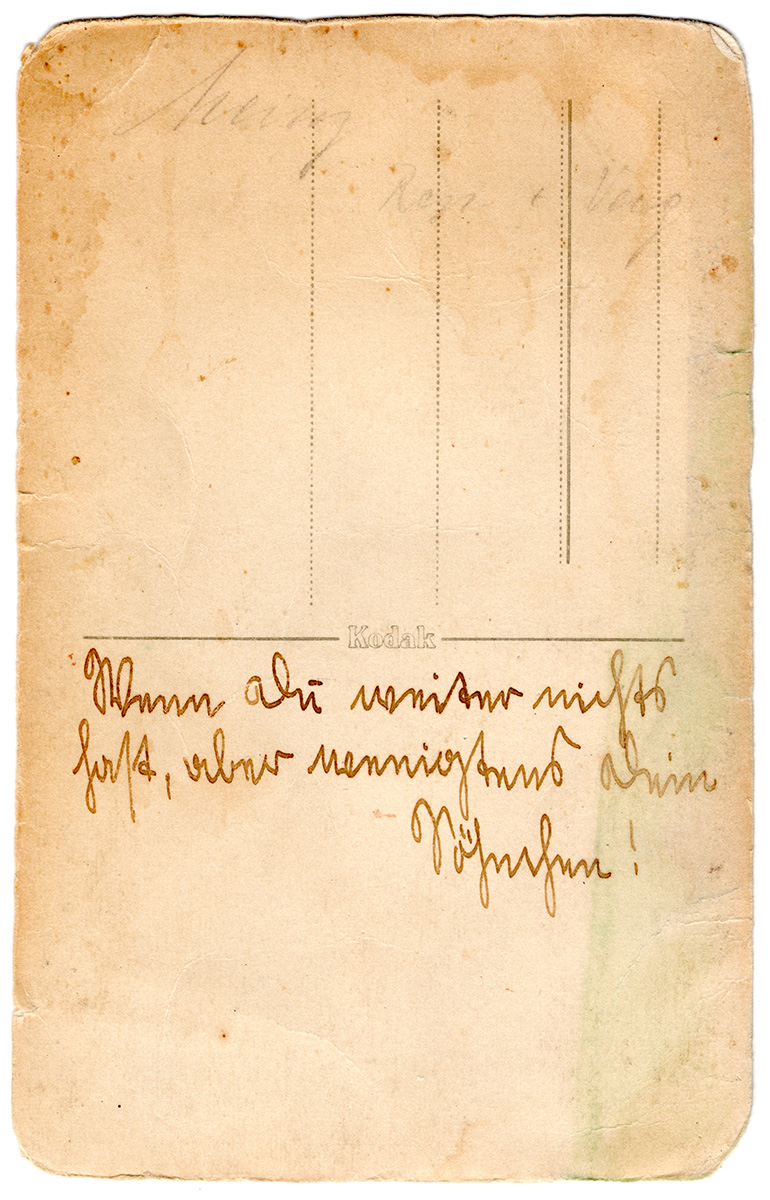

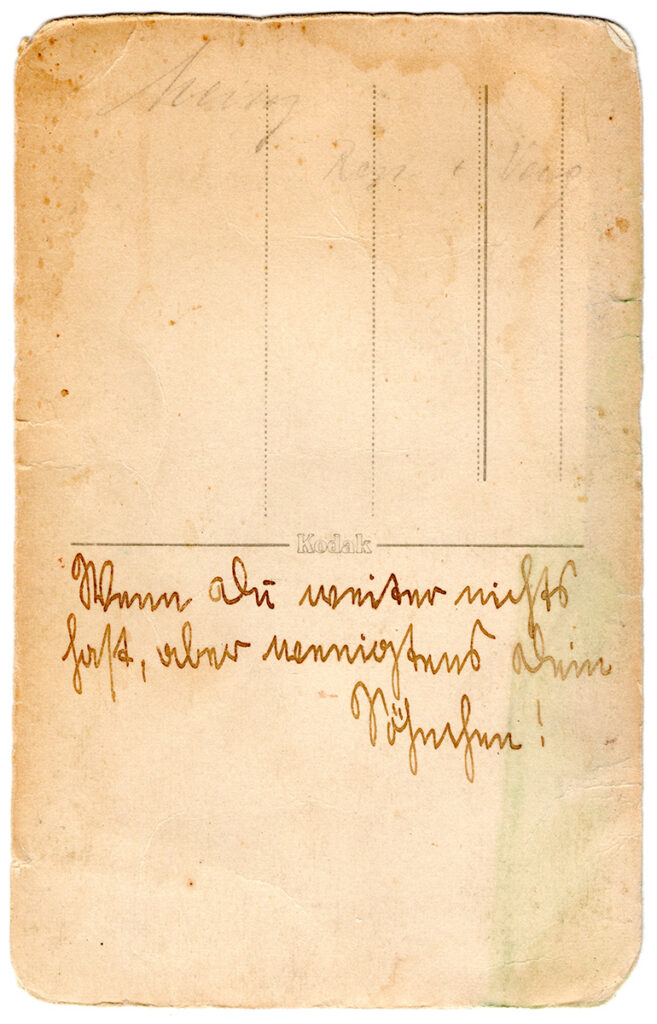

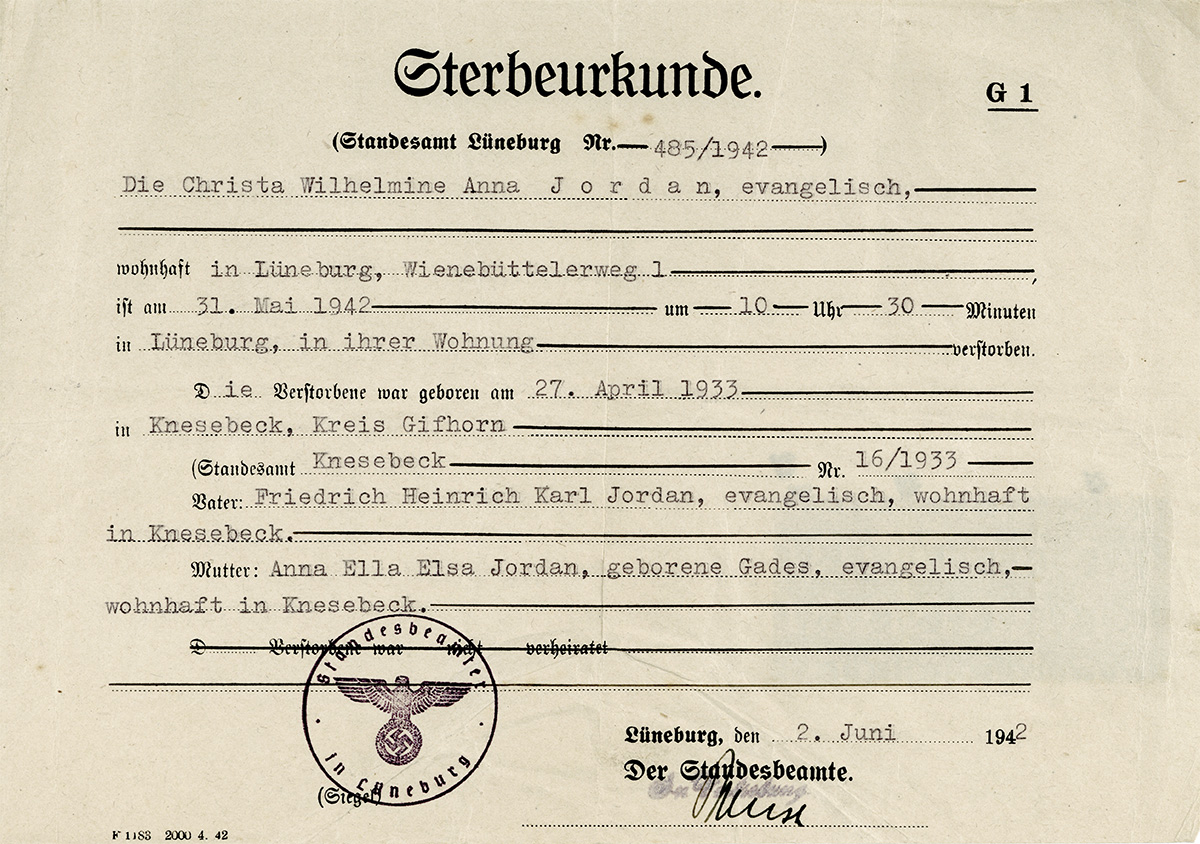

Postkarte von Christian Meins, etwa 1942, Vorder- und Rückseite.

Privatbesitz Heidi Frahm.

Christian Meins war das erste Kind von Gretel und Hermann Meins. Bei seiner Geburt war die Nabelschnur zweimal um seinen Hals gewickelt und behinderte die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Von den Folgen erholte er sich nicht und blieb entwicklungsverzögert. Die Eltern waren sehr glücklich über ihr Kind, er war der »Prinz«. Als Familie Meins ausgebombt wurde und Hamburg verlassen musste, hatten die Eltern nur noch ihren Sohn und ein paar wenige Sachen. Dazu gehörte auch diese Postkarte, auf der der Vater als Trost notiert hatte:

CHRISTIAN MEINS

Christian Meins lebt von 1939 bis 1943.

Christian hat eine geistige Behinderung.

Er entwickelt sich nur langsam.

Er hat bei seiner Geburt

zu wenig Sauerstoff bekommen.

Seine Eltern lieben Christian sehr.

Im Zweiten Weltkrieg wird die Wohnung

von der Familie Meins zerstört.

Eine Bombe fällt auf das Haus.

Die Familie verliert fast alles.

Christian und seine Eltern müssen

Hamburg verlassen.

Die Eltern haben nur noch wenige Sachen.

Die Eltern sind sehr traurig.

Der Vater schreibt auf eine Karte:

»Wenn du weiter nichts hast, aber wenigstens dein Söhnchen.«

Wir haben nichts mehr.

Aber wir haben noch unseren Sohn.

Das ist das Wichtigste.

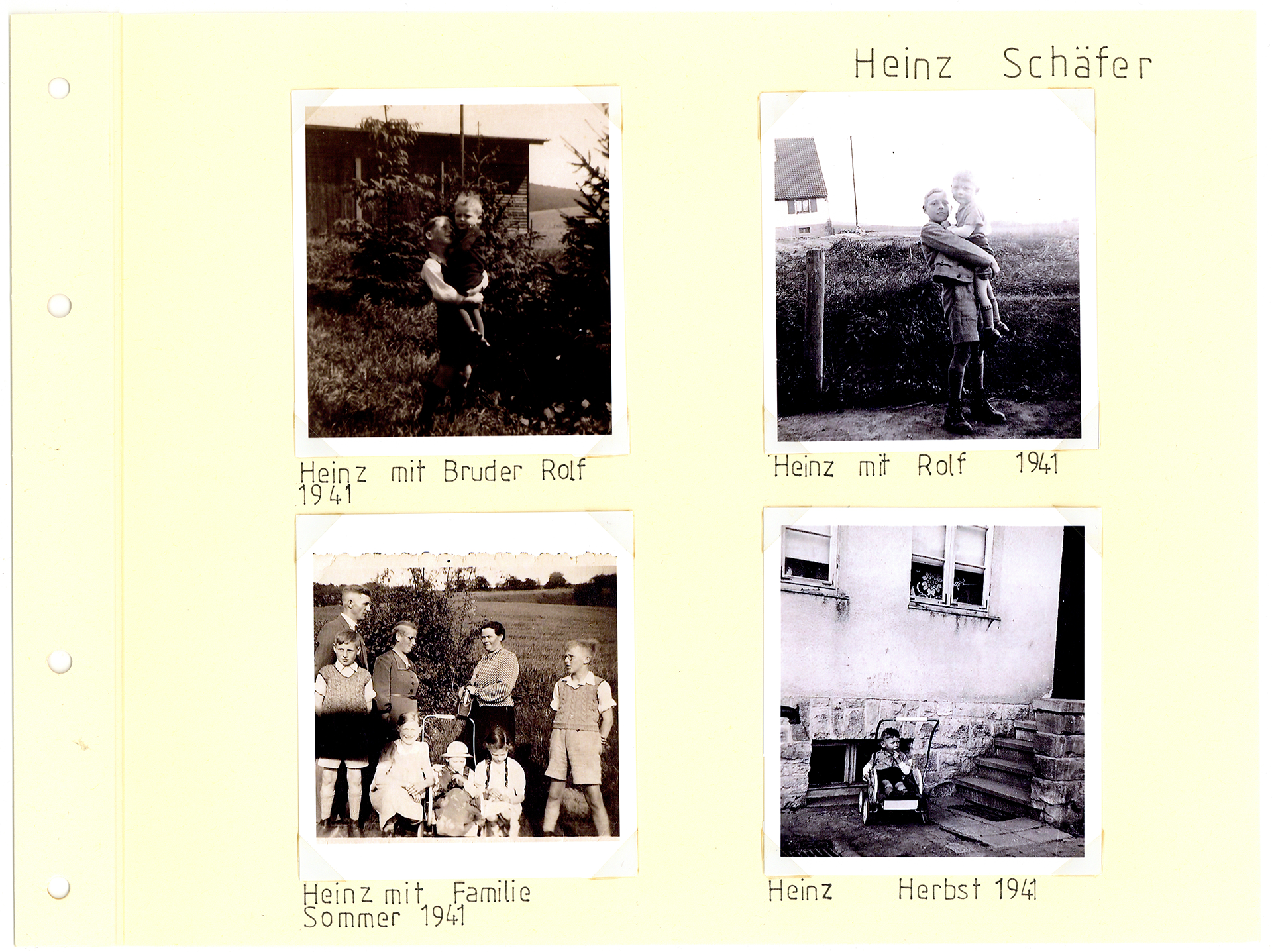

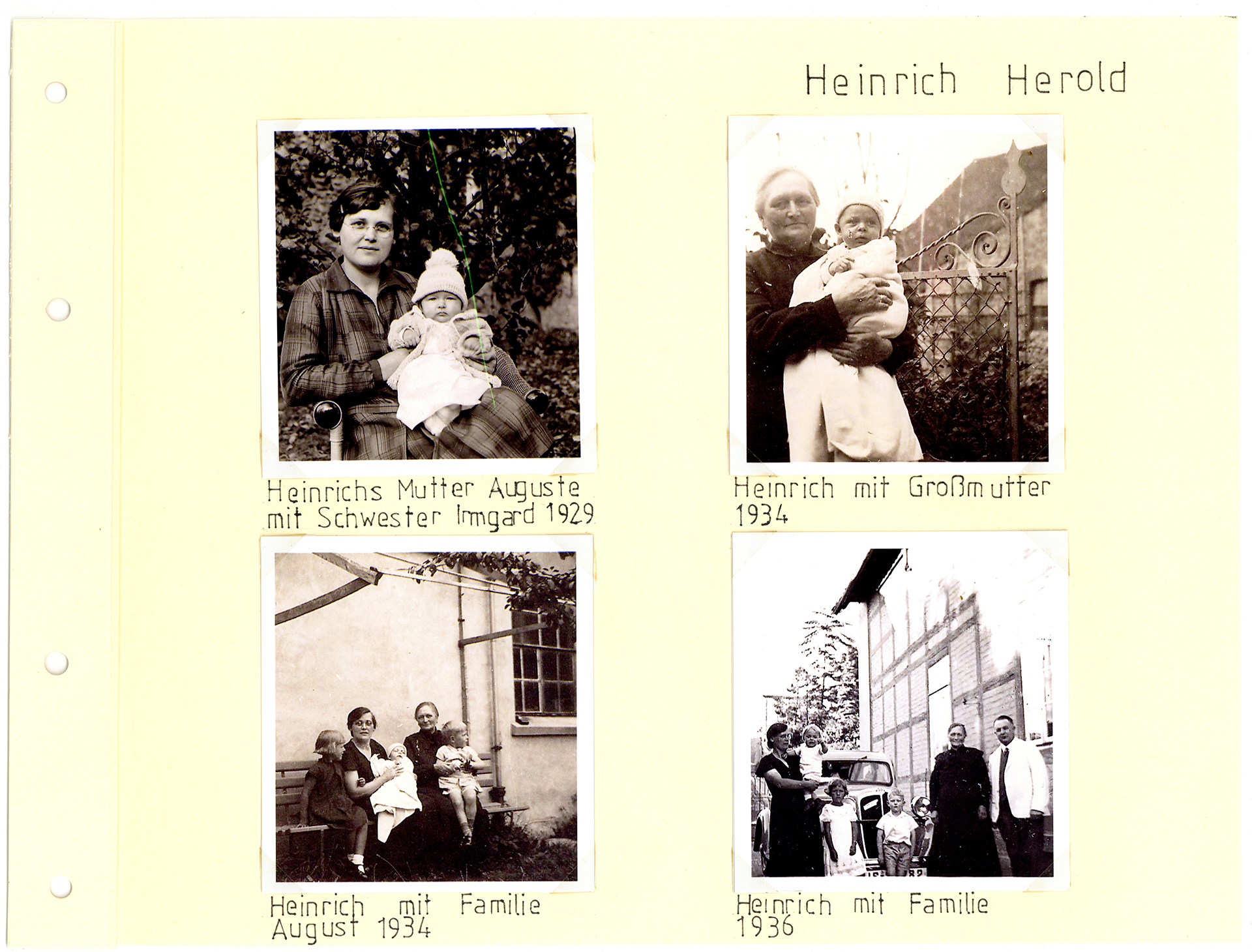

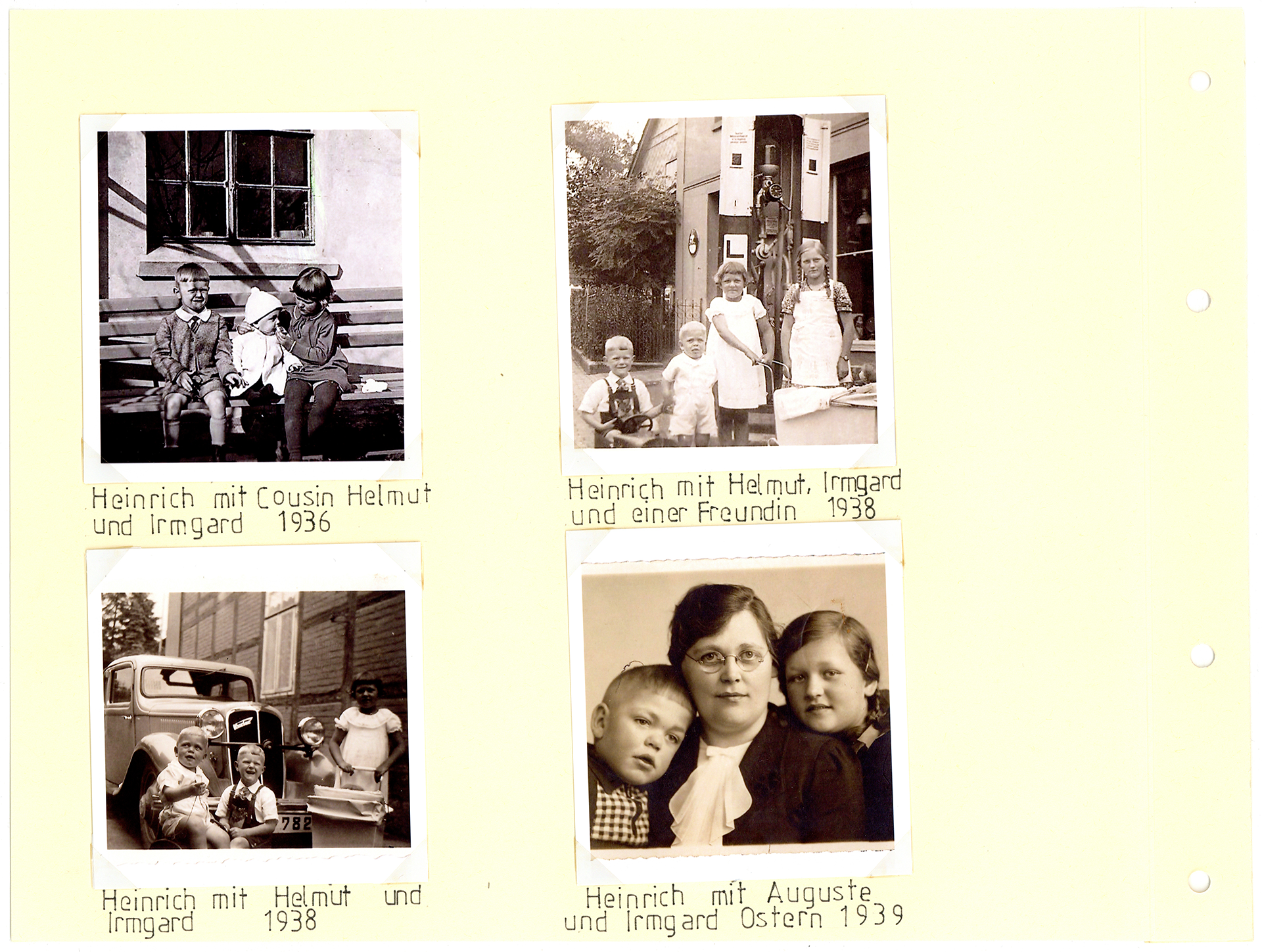

HEINRICH HEROLD (1934 – 1942)

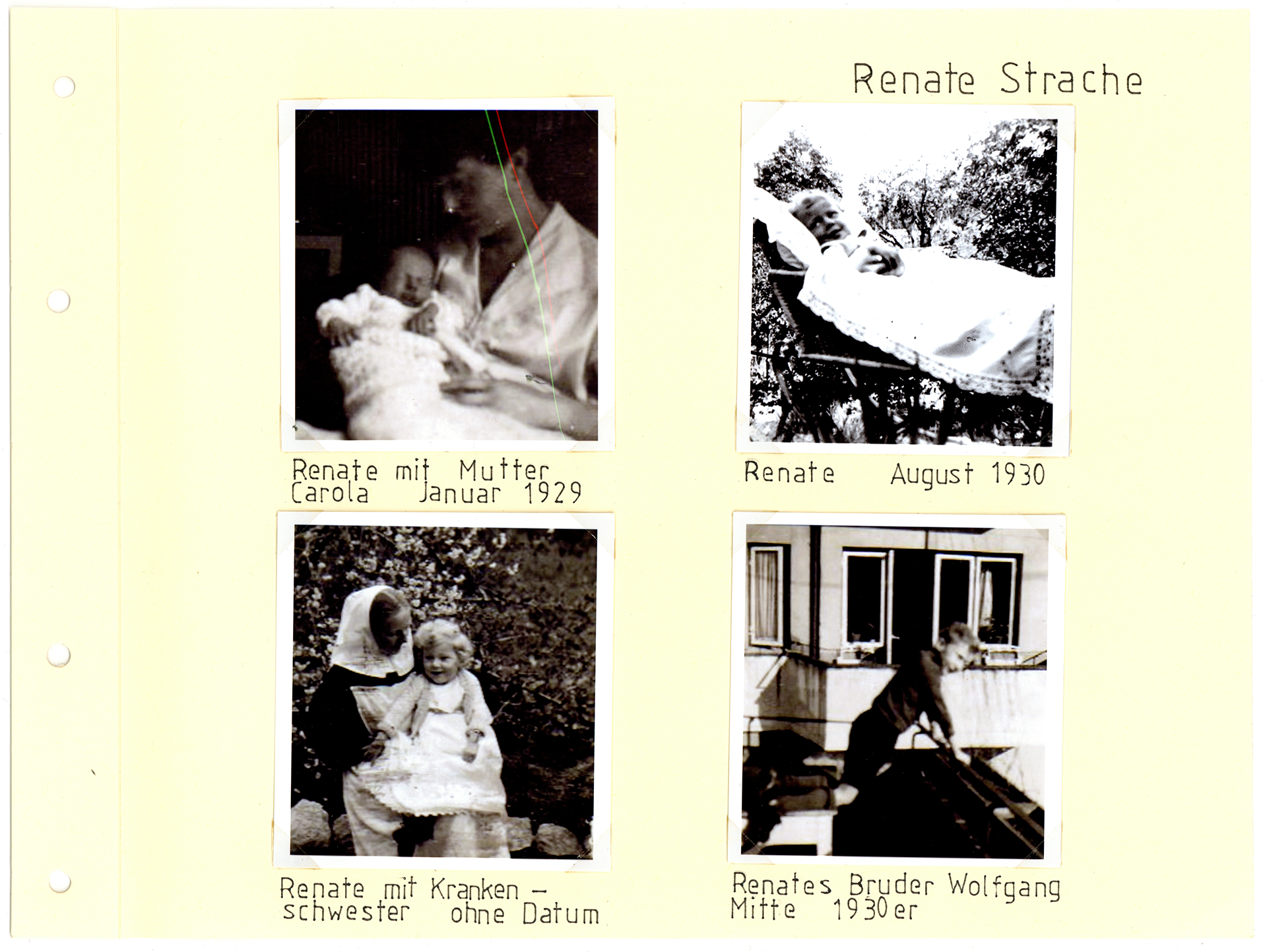

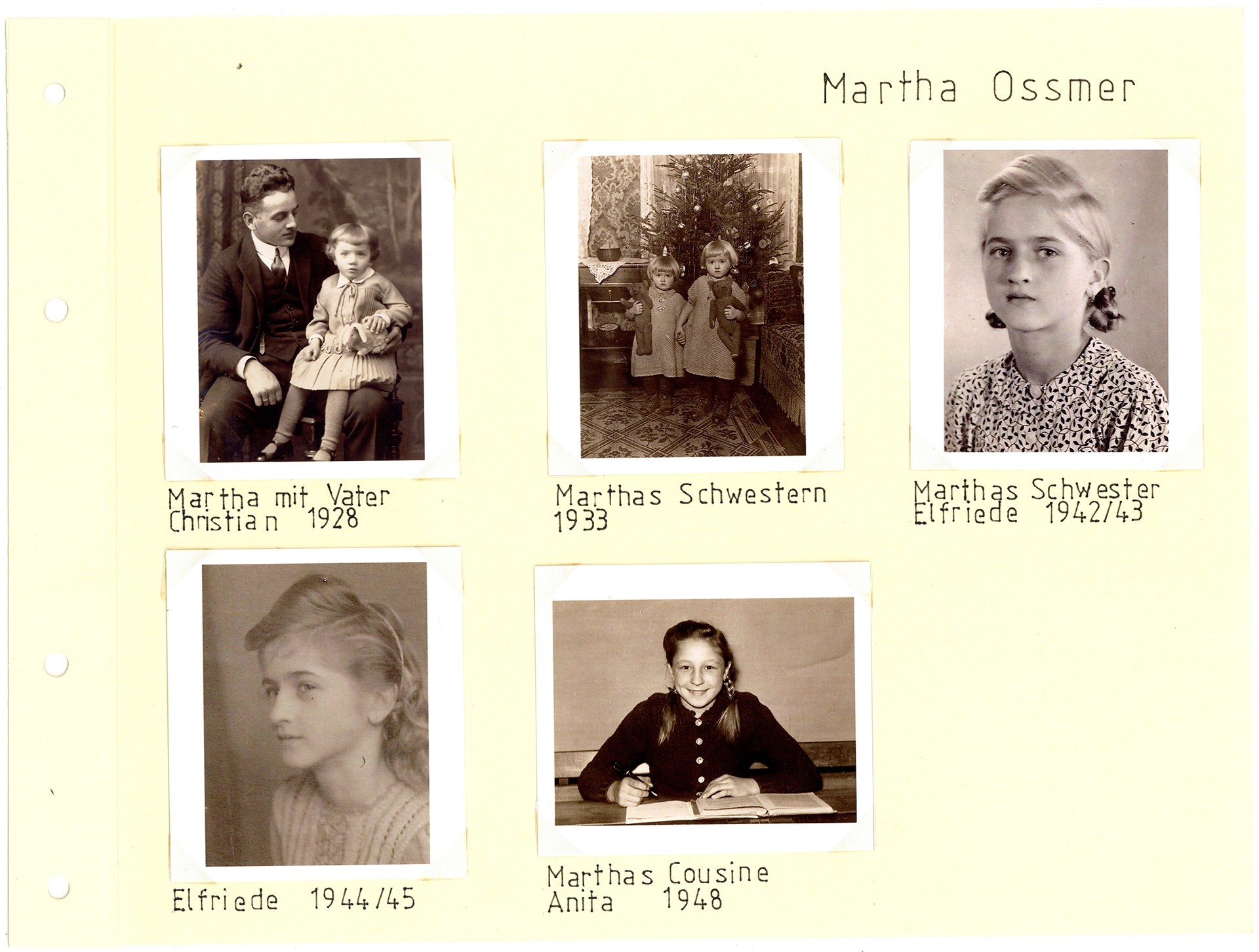

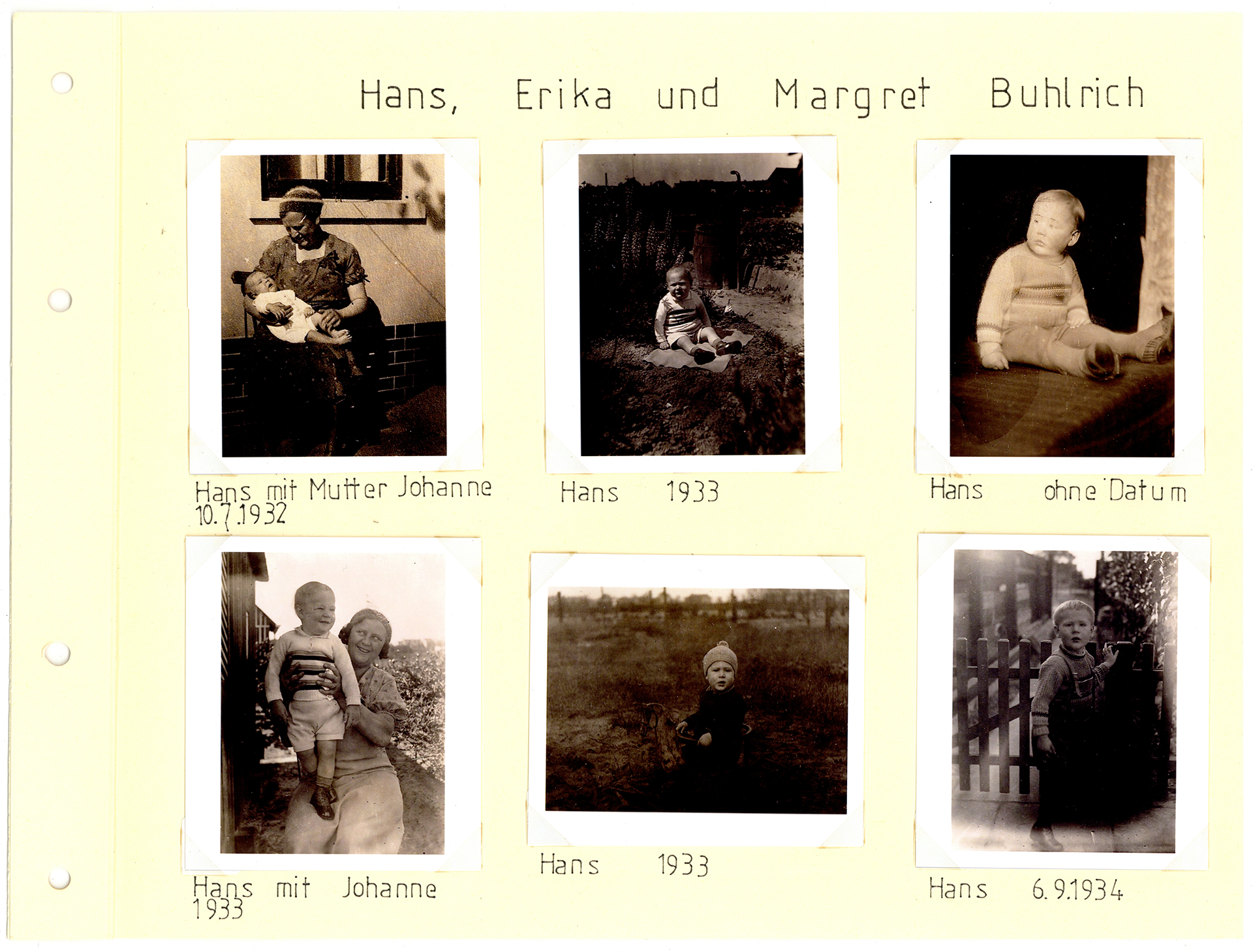

Heinrich Herold auf dem Arm seiner Großmutter, Duingen 1934.

Privatbesitz Holger Sievers.

Heinrich, seine Mutter Auguste und seine Schwester Irmgard Herold, Duingen, Ostern 1939.

Privatbesitz Holger Sievers.

Heinrich Herold wurde in Duingen geboren. Er hatte eine ältere Schwester. Der Vater war Inhaber eines Technikgeschäftes und betrieb eine Zapfsäule für Benzin. Infolge eines tragischen Arbeitsunfalls, bei dem Heinrichs Vater starb, wurde er zwei Wochen nach seiner Geburt Halbwaise und seine Mutter alleinerziehend. Heinrichs Taufe und die Beerdigung seines Vaters fielen zusammen. Sieben Jahre später wurde Heinrich Herold 1941 in die Lüneburger »Kinderfachabteilung« zwangseingewiesen, da seine arbeitende Mutter die Pflege und Erziehung nicht mehr leisten könne. Er wurde von Haus 23 nach Haus 25 verlegt. Dort wurde er ermordet und seine Leiche wurde geöffnet. Sein Gehirn wurde an das UKE abgegeben. Es wurden sehr viele Schnitt-Präparate angefertigt, um das »Hurler-Syndrom« erforschen zu können. Die Gehirnüberreste wurden über 70 Jahre später im Archiv des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) entdeckt und 2012 Heinrich Herold zugeordnet. 208 Teile seines Gehirns wurden 2013 auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof in Lüneburg bestattet.

HEINRICH HEROLD

Heinrich Herold wird in Duingen geboren.

Sein Vater stirbt 2 Wochen nach Heinrichs Geburt.

Die Mutter ist nun allein.

Heinrichs Taufe und die Beerdigung vom Vater sind am gleichen Tag.

Die Mutter zieht Heinrich allein groß.

Heinrich hat noch eine ältere Schwester.

Die Mutter arbeitet.

Im Jahr 1941 kommt Heinrich

in die Kinder-Fachabteilung nach Lüneburg.

Heinrich wird gezwungen.

Erst ist Heinrich in Haus 23.

Dann zieht Heinrich in Haus 25.

Dort wird Heinrich ermordet.

Die Ärzte schneiden Heinrichs Leiche auf.

Sie untersuchen sein Gehirn.

Sie schneiden sein Gehirn in 208 Teile.

70 Jahre später findet man die Teile vom Gehirn im Krankenhaus in Hamburg.

Sie liegen in einem Archiv.

Man findet heraus:

Die Teile vom Gehirn gehören zu Heinrich Herold.

Im Jahr 2013 beerdigt man die Teile

von Heinrichs Gehirn.

Es gibt Fotos von Heinrich Herold.

Auf diesem Foto ist er Baby.

Seine Oma hat ihn auf dem Arm.

Das Foto ist aus dem Jahr 1934.

Auf dem anderen Foto sind

Heinrich, seine Mutter und seine Schwester.

Das Foto ist aus dem Jahr 1939.

»Der kleine Heini, der war so ruhig, aber den haben sie weggegeben.«

Interview mit Ilse Sievers vom 2.11.2013.

ArEGL.

Die Familie sagt:

Heinrich ist ein liebes Kind.

Wir verstehen nicht, dass er weg muss.

LUBA GORBATSCHUK (1943 – 1944)

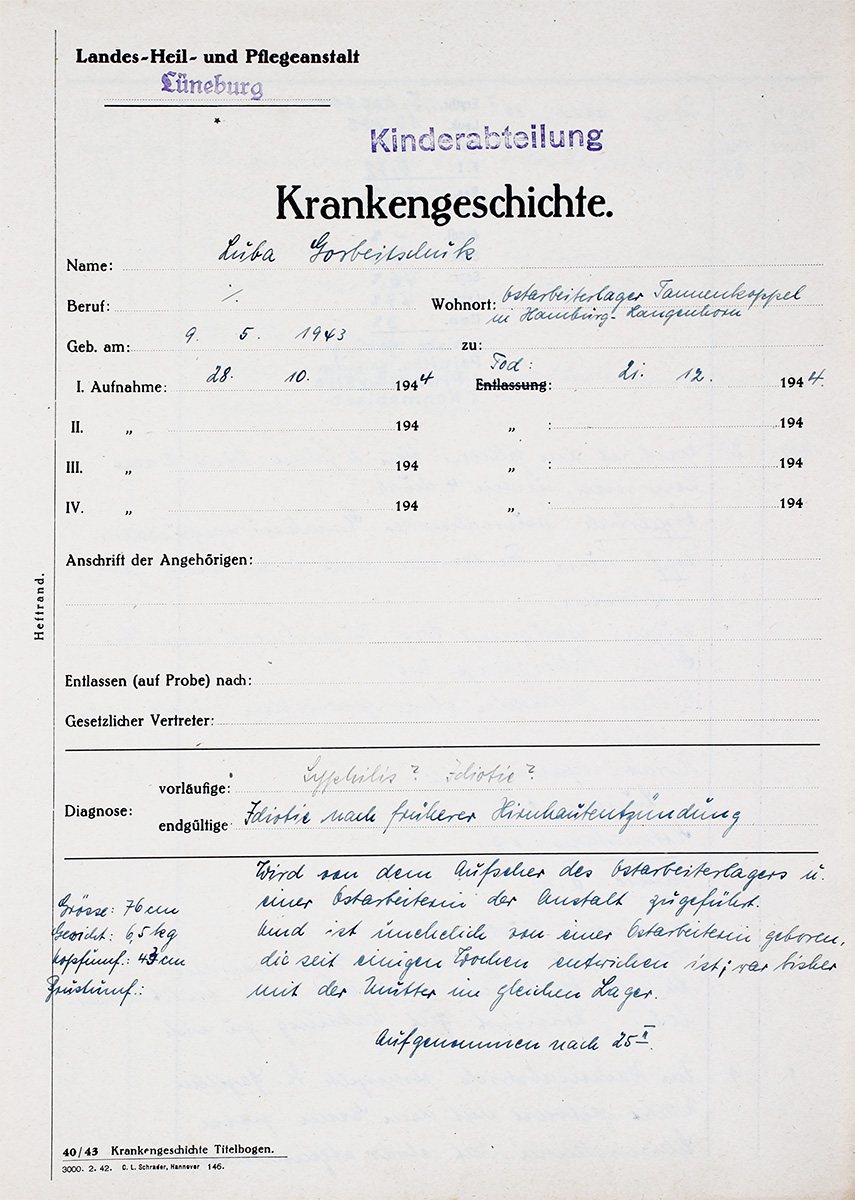

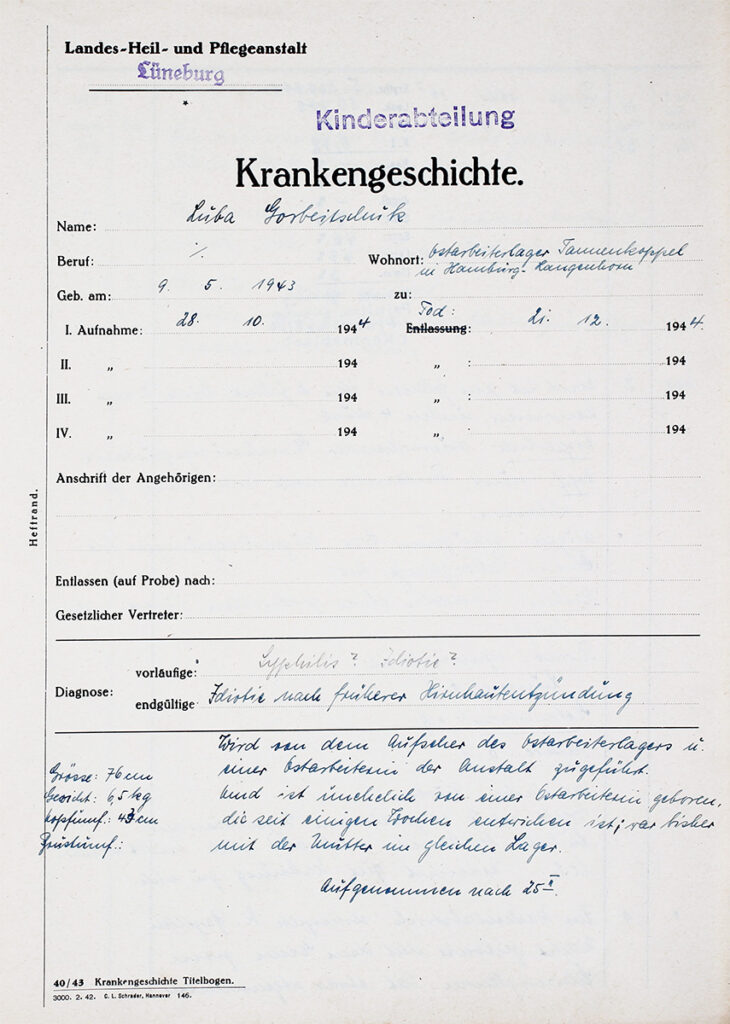

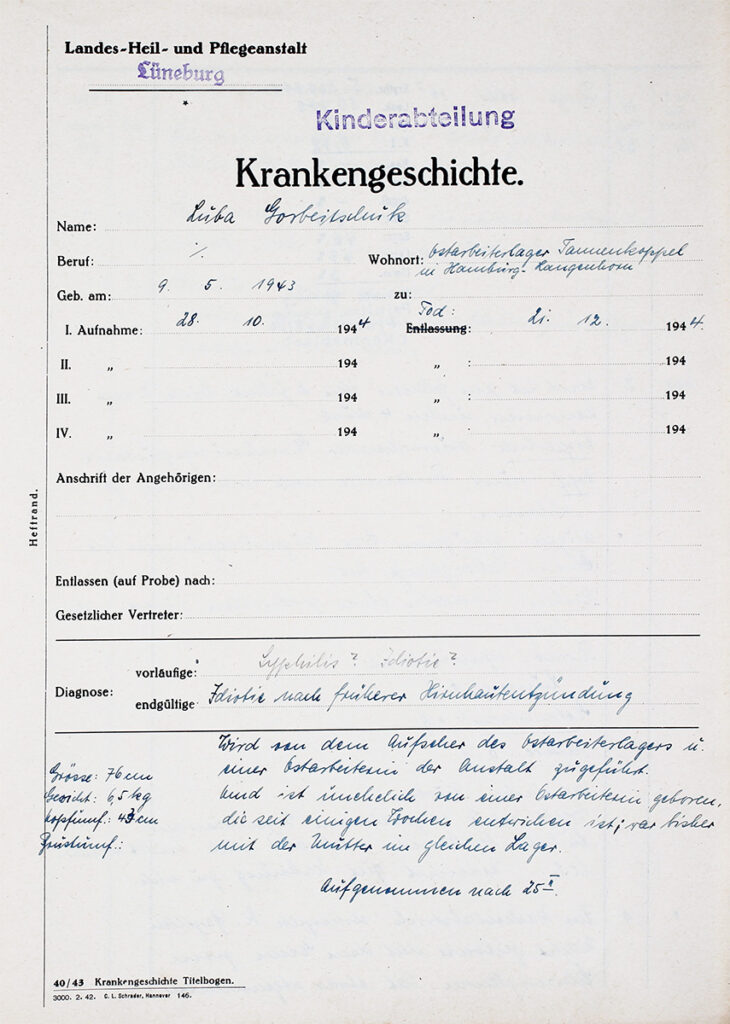

Auszug aus der Krankengeschichte von Luba Gorbatschuk.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 67.

Luba Gorbatschuk wurde am 9. Mai 1943 im Ostarbeiterlager Tannenkoppel in Hamburg-Langenhorn geboren. Sie war die Tochter von Tatjana Gorbatschuk, die in der Hanseatisches Kettenwerk G.m.b.H. Zwangsarbeit leistete. Die Mutter war »[…] seit einigen Wochen entwichen«. Sie hatte ihre kleine Tochter im

Lager alleine zurückgelassen. Da sich im Lager niemand um Luba kümmern wollte und konnte, wurde sie von der Lagerleitung an den »Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden« in Berlin gemeldet und daraufhin am 27. Oktober 1944 in die »Kinderfachabteilung« Lüneburg aufgenommen.

Ein Aufseher des Zwangsarbeiterlagers und eine Zwangsarbeiterin brachten sie in die Anstalt.

Luba wurde in Haus 25 aufgenommen. Bei der Aufnahmeuntersuchung zeigte sie zur Überraschung von Max Bräuner keinerlei Auffälligkeiten, außer dem Zahnen. Ansonsten stellte Bräuner fest:

»Greift nach vorgehaltenen Gegenständen. Lächelt bei Anrede. Ist aber auch leicht weinerlich. Nimmt gut Nahrung zu sich.«

Acht Wochen später starb Luba Gorbatschuk am 21. Dezember 1944 im Alter von eineinhalb Jahren. Die offizielle Todesursache lautete »Marasmus bei Idiotie«. Sie verhungerte. Sie wurde auf dem Gräberfeld für ausländische Patient*innen bestattet.

LUBA GORBATSCHUK

Luba Gorbatschuk wird in einem Lager

in Hamburg geboren.

Es ist ein Lager für Zwangs-Arbeiter.

Ihre Mutter ist Zwangs-Arbeiterin

in einer Ketten-Fabrik.

Ihre Mutter läuft weg aus einem Arbeits-Lager.

Keiner kümmert sich um Luba.

Die Lager-Leitung entscheidet:

Die Mutter ist weg.

Dann muss das Kind auch weg.

Die Lager-Leitung schreibt an den Reichsausschuss.

Luba kommt in die Kinder-Fachabteilung.

Eine Zwangs-Arbeiterin und ein Wärter bringen sie nach Lüneburg.

Sie kommt in Haus 25.

Max Bräuner untersucht Luba.

Er stellt fest:

Luba ist gesund.

Sie hat keine Behinderung.

Luba ist fit.

Sie trinkt gut.

Sie isst gut.

Sie ist 1,5 Jahr alt und bekommt Zähne.

Das ist alles.

7 Wochen später ist das anders.

Denn man gibt ihr zu wenig Essen.

Max Bräuner stellt fest:

Luba hat keine Kraft.

Sie ist schwach.

Sie stirbt am 21. Dezember 1944.

Sie ist verhungert.

Hier ist ein Teil von der Kranken-Geschichte von Luba.

Laufgewichts-Tischwaage mit Waagschale, um 1910.

ArEGL 143.

Ab 1944 verhungerten viele Kinder und Jugendliche oder starben an Infektionskrankheiten, die durch Mangelernährung und fehlende Sauberkeit ausgelöst worden waren. Das Hungersterben endete erst im Sommer 1946, weil sich auch nach dem Krieg niemand um eine bessere Verpflegung und Ausstattung bemühte.

In den Jahre 1944 und 1945 geht es den Menschen

in Deutschland sehr schlecht.

Das ist kurz vor dem Ende vom Zweiten Weltkrieg.

Auch den Kindern in der Kinder-Fachabteilung

in Lüneburg geht es sehr schlecht.

Alle haben Hunger.

Und keiner kümmert sich um sie.

Viele Kinder sterben.

Sie verhungern.

Und sie sterben an Krankheiten,

weil sie eine schlechte Behandlung bekommen.

Das geht bis zum Sommer 1946.

Da ist die Nazi-Zeit schon über ein Jahr vorbei.

Das ist eine Waage für Babys.

Sie ist aus dem Jahr 1910.

Bis Mitte August 1945 gab es Aufnahmen in die Lüneburger »Kinderfachabteilung«. Nachdem der Ärztliche Direktor Max Bräuner und einzelne seiner Mitarbeiter*innen entlassen worden waren, wurde die Abteilung in »Kinderabteilung« umbenannt, aber nicht aufgelöst. Auch das gewaltsame Sterben ging weiter.

Im Frühling 1945 ist der Zweite Weltkrieg vorbei.

Aber die Kinder-Fachabteilung in Lüneburg

gibt es weiter.

Es ändert sich nichts.

Im August 1945 kommen noch mehr Kinder.

Dann darf der Arzt Max Bräuner nicht mehr arbeiten.

Einige Pfleger dürfen auch nicht mehr arbeiten.

Die Kinder-Fachabteilung in Lüneburg bekommt einen neuen Namen: Kinder-Abteilung.

Sonst ändert sich nichts.

Es sterben immer noch Kinder dort.

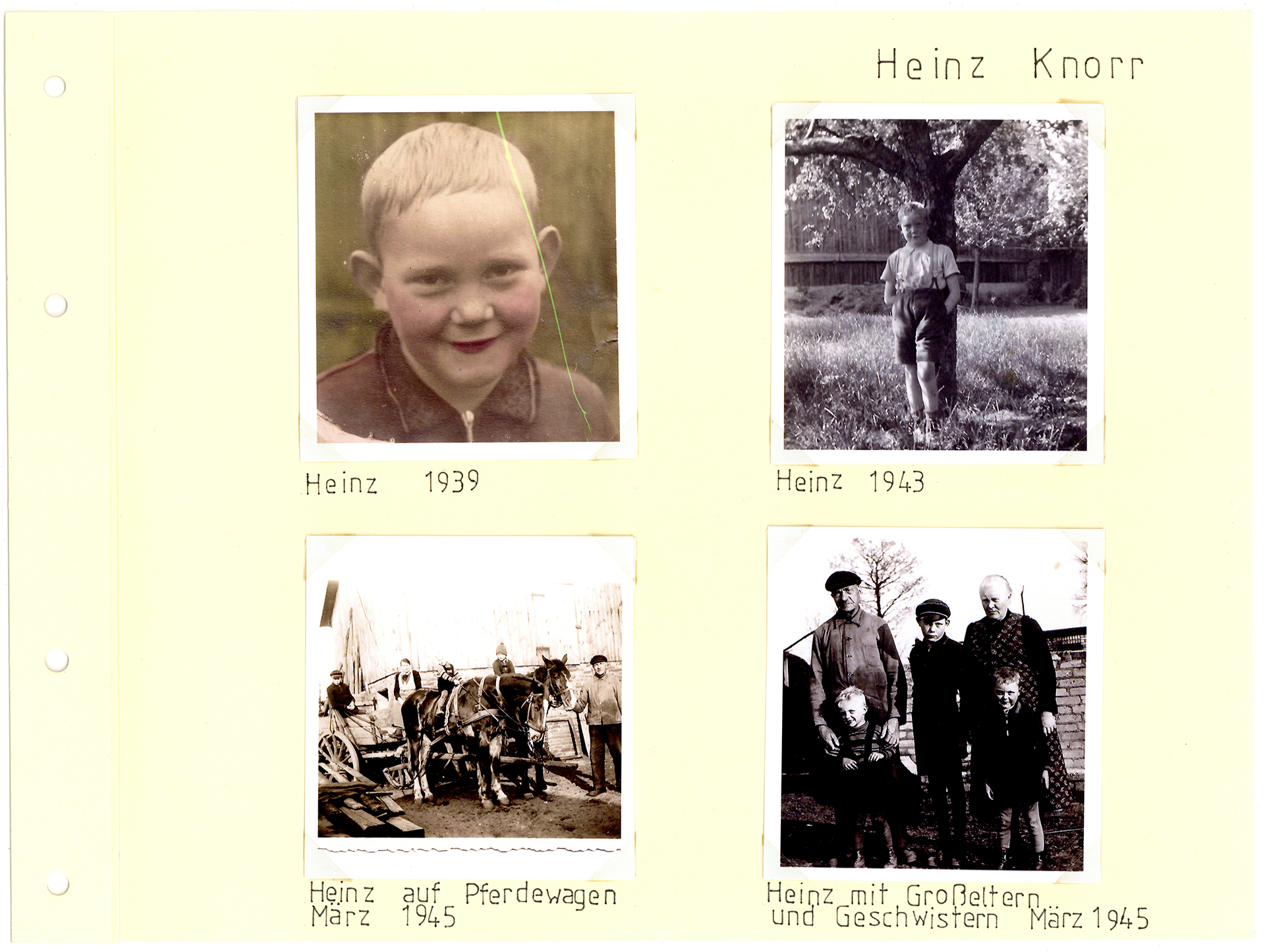

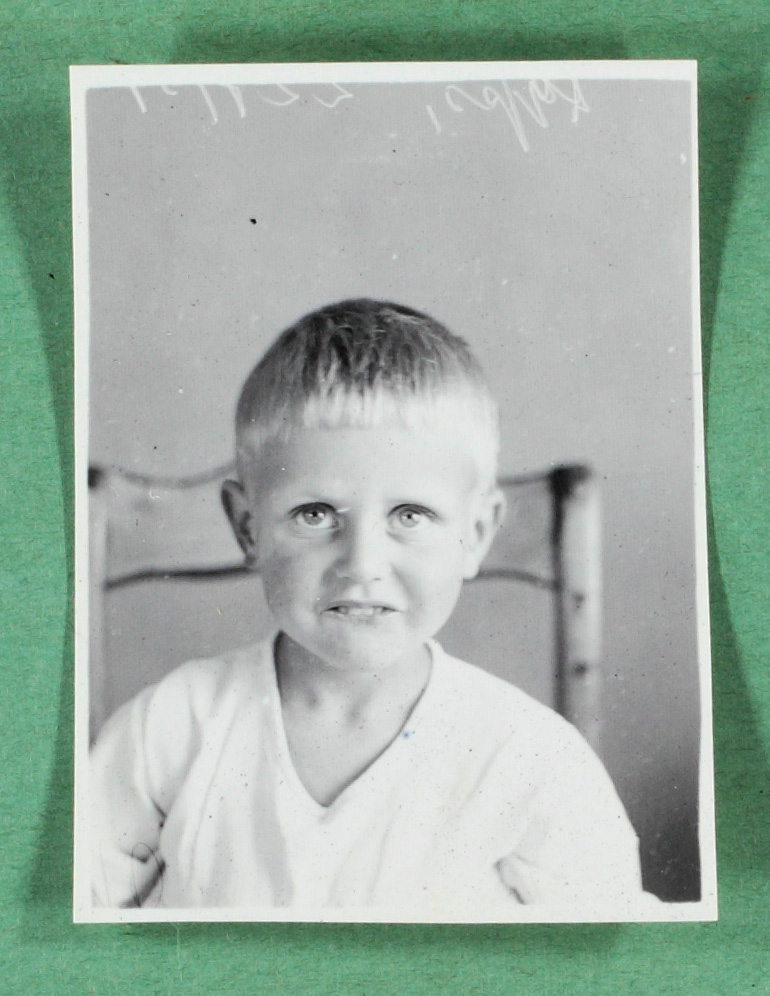

Heinz Knorr, um 1943.

Privatbesitz Familie Twesten.

Heinz Knorr aus Artlenburg verhungerte viele Monate nach Kriegsende. Er war bei der Räumung seines Dorfes weggelaufen. Seine Eltern hatten ihn vergeblich gesucht und bekamen erst nach seinem Tod die Nachricht, dass er in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen worden war.

Das ist ein Foto von Heinz Knorr aus dem Jahr 1943.

Er kommt aus Artlenburg.

Er ist 13 Jahre alt.

Es ist noch Krieg und

in Artlenburg kämpfen die Soldaten noch.

Heinz hat Angst.

Er läuft weg von zu Hause.

Man findet ihn.

Aber er kann nicht sagen, wer er ist.

Denn Heinz hat eine Behinderung.

Darum kommt er in die Anstalt nach Lüneburg.

Seine Eltern wissen nichts davon.

Dann stirbt Heinz.

Er verhungert.

Erst dann erfahren die Eltern:

Heinz war die ganze Zeit in der Anstalt in Lüneburg.

In diesem Kinderschuh lernte Rudolf Hagedorn das Laufen. Er gehört zu den wenigen Habseligkeiten, die seine Mutter während der Flucht aus Pommern zur Erinnerung an ihren »kleinen Rudi« retten konnte. Er wurde in einer Schachtel mit wenigen weiteren Erinnerungsstücken aufbewahrt und ist heute neben ein paar wenigen Fotos das Einzige, was Rudolfs Schwester Ingrid noch von ihrem Bruder besitzt. Rudolf verhungerte Ende Juni 1945 in der Lüneburger »Kinderfachabteilung«.

Das ist ein Kinderschuh von Rudolf Hagedorn.

Rudolf kommt aus Pommern.

In den Jahren 1944 und 1945 musste

seine Familie flüchten.

Auf der Flucht können sie nur wenig mitnehmen.

Diesen Schuh nehmen sie mit und ein paar Fotos.

Auf diesem Foto sitzt Rudolf auf dem Schoß

von seiner Mutter.

Er ist auf dem Foto 2 Jahre alt.

Rudolf kommt in die Kinder-Fachabteilung

nach Lüneburg.

Da ist er schon 15 Jahre alt.

Er verhungert dort im Juni 1945.

Seine Schwester passt viele Jahre auf die Sachen

von Rudolf auf.

Es sind die einzigen Sachen von Rudolf.

Es sind Erinnerungs-Stücke.

Jetzt sind sie in der Gedenkstätte Lüneburg.

Kinderschuh, um 1930.

Privatbesitz Ingrid Hruby | ArEGL 170.

Rudolf Hagedorn auf dem Schoß seiner Mutter Margarete, um 1931.

Privatbesitz Ingrid Hruby.

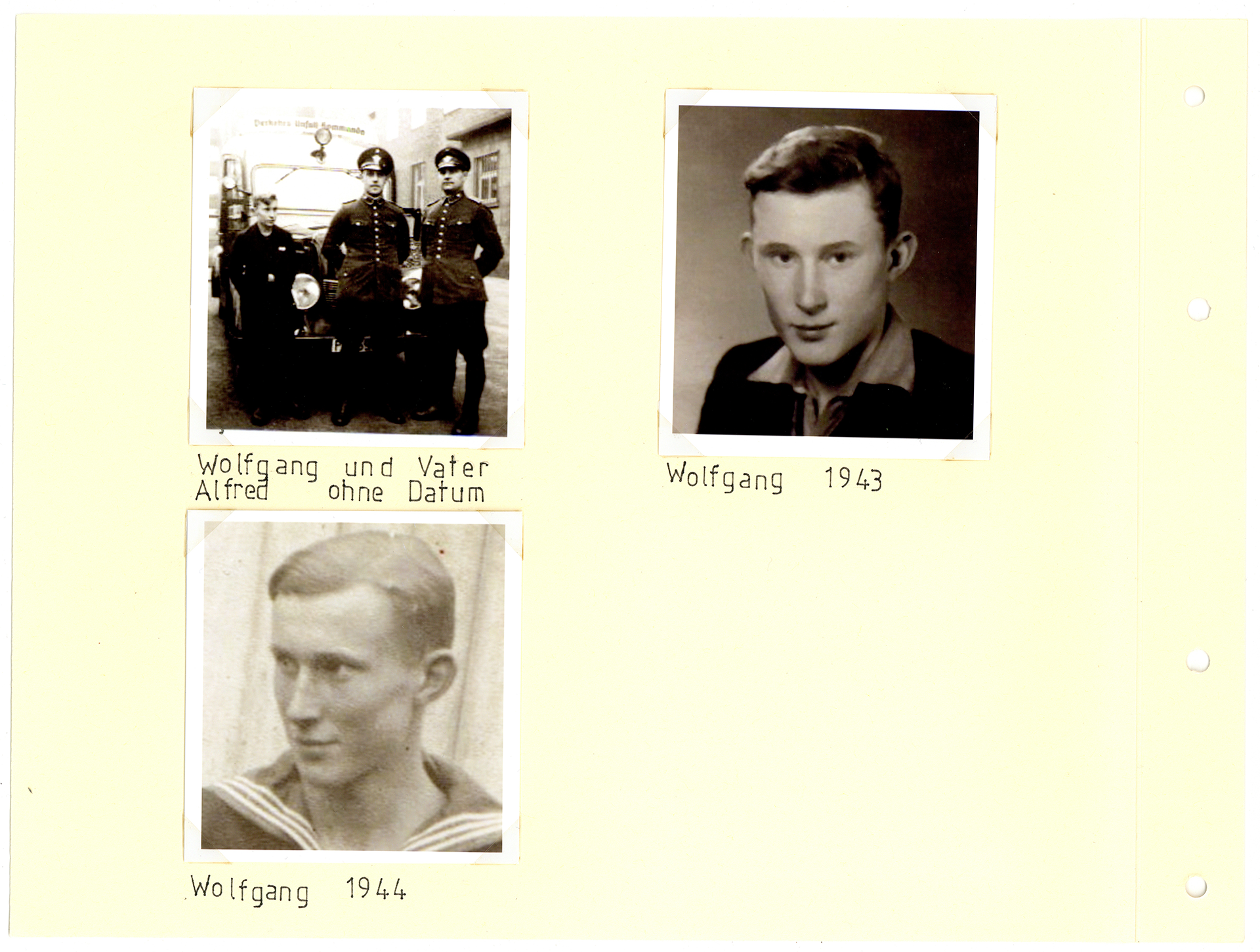

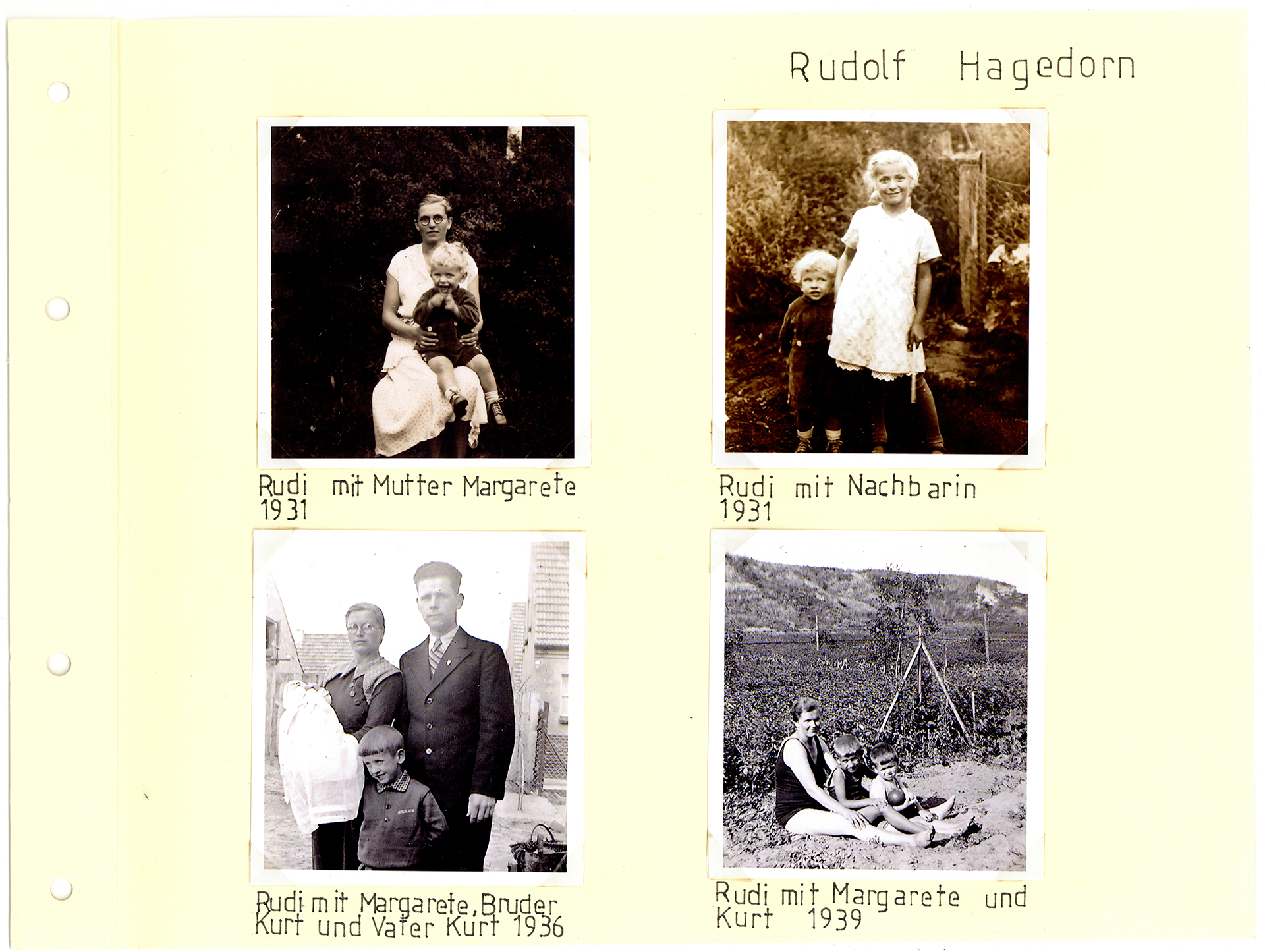

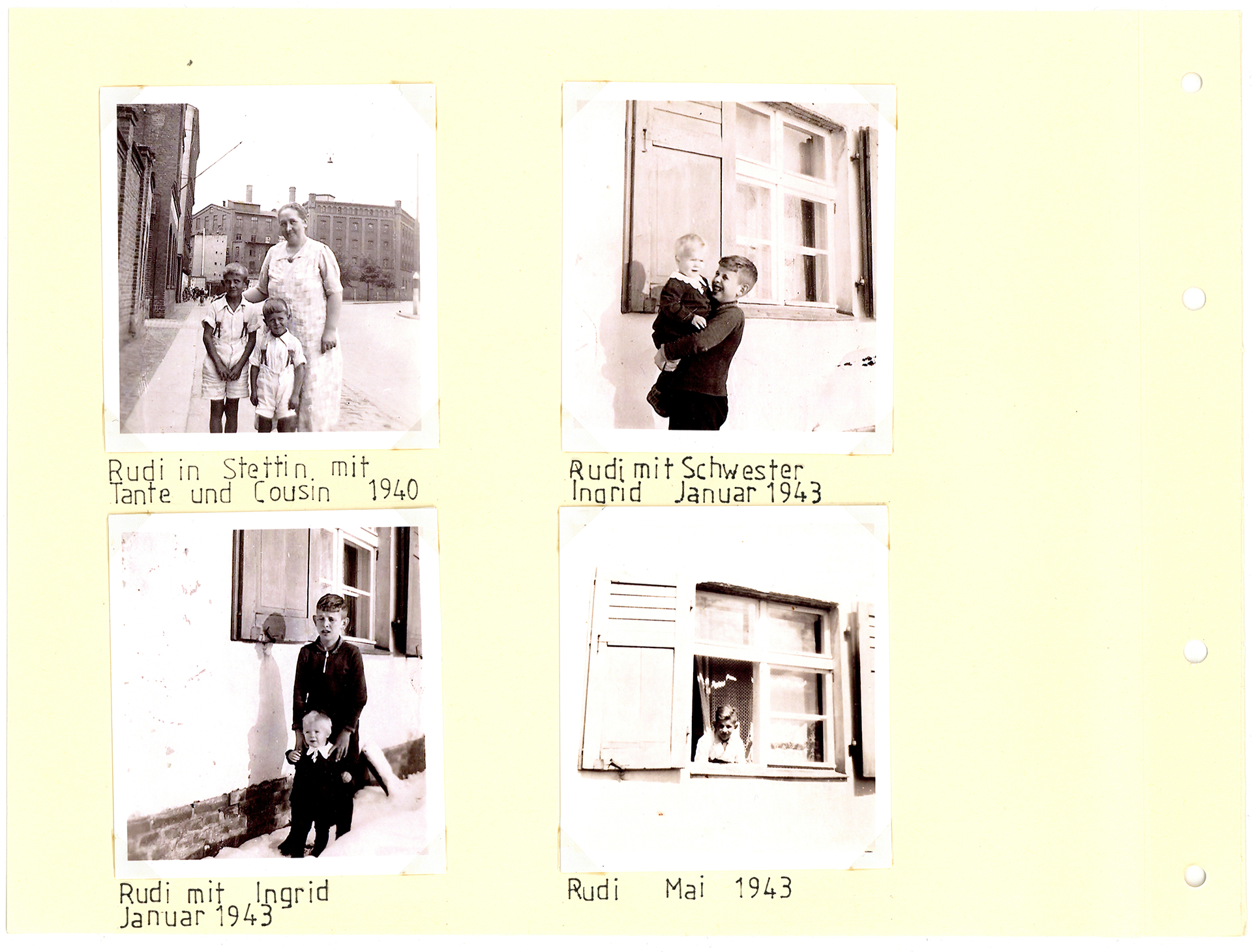

RUDOLF (RUDI) HAGEDORN (1929 – 1945)

Rudolf Hagedorn auf dem Schoß seiner Mutter Margarete, um 1931.

Ingrid auf dem Arm ihres Bruders Rudolf Hagedorn, etwa Januar 1943.

Privatbesitz Ingrid Hruby.

Rudolf Hagedorn stammte aus Arnswalde (Pommern). Sein Vater wurde bei Kriegsausbruch als Soldat eingezogen. Da Rudis Mutter arbeiten musste, übernahm er viele häusliche Aufgaben und die Betreuung seiner jüngeren Geschwister Kurt und Ingrid. 1944 musste die Familie flüchten und kam nach Soltau. Der neue Hausherr war grob zu den Geflüchteten. Rudi wurde als »anstaltsbedürftiges Kind« bei der Polizei gemeldet. Am 2. März 1945 wurde er gegen den Willen seiner Mutter von der Schutzpolizei zu Hause abgeholt und in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg gebracht. Da er keine medizinisch zu behandelnden Auffälligkeiten zeigte, kam Max Bräuner zu der Einschätzung:

RUDOLF HAGEDORN

Rudolf Hagedorn kommt aus Arnswalde in Pommern.

Er hat 2 jüngere Geschwister.

Sein Vater ist als Soldat im Zweiten Weltkrieg.

Seine Mutter muss arbeiten.

Darum passt Rudolf auf seine Geschwister auf.

Und er hilft im Haushalt.

Dann muss die Familie aus Pommern flüchten.

Sie kommen nach Soltau.

Sie bekommen ein Zimmer bei einem fremden Mann.

Dort müssen sie wohnen.

Der Mann mag keine Kinder.

Er ist gemein zu ihnen.

Dann wird Rudolf bei der Polizei gemeldet.

Er soll in eine Anstalt.

Denn Rudolf hat Anfälle.

Seine Mutter sagt:

Nein.

Er bekommt Medikamente gegen die Anfälle.

Er ist ein ganz normaler Junge.

Die Mutter sagt das, weil sie Rudolfs Hilfe braucht.

Aber die Polizei holt Rudolf ab.

Sie bringt ihn in die Kinder-Fachabteilung

nach Lüneburg.

Die Mutter kann nichts dagegen tun.

Max Bräuner untersucht Rudolf.

Er stellt fest:

Rudolf hat keine Anfälle.

»Wenn er erst wieder hergestellt ist, könnte m. E. dem Gedanken seiner Entlassung nähergetreten werden.«

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 258.

Das ist aus der Kranken-Geschichte

von Rudolf Hagedorn.

Max Bräuner sagt:

Rudolf kann wieder nach Hause.

Aber davor muss er wieder kräftiger werden.

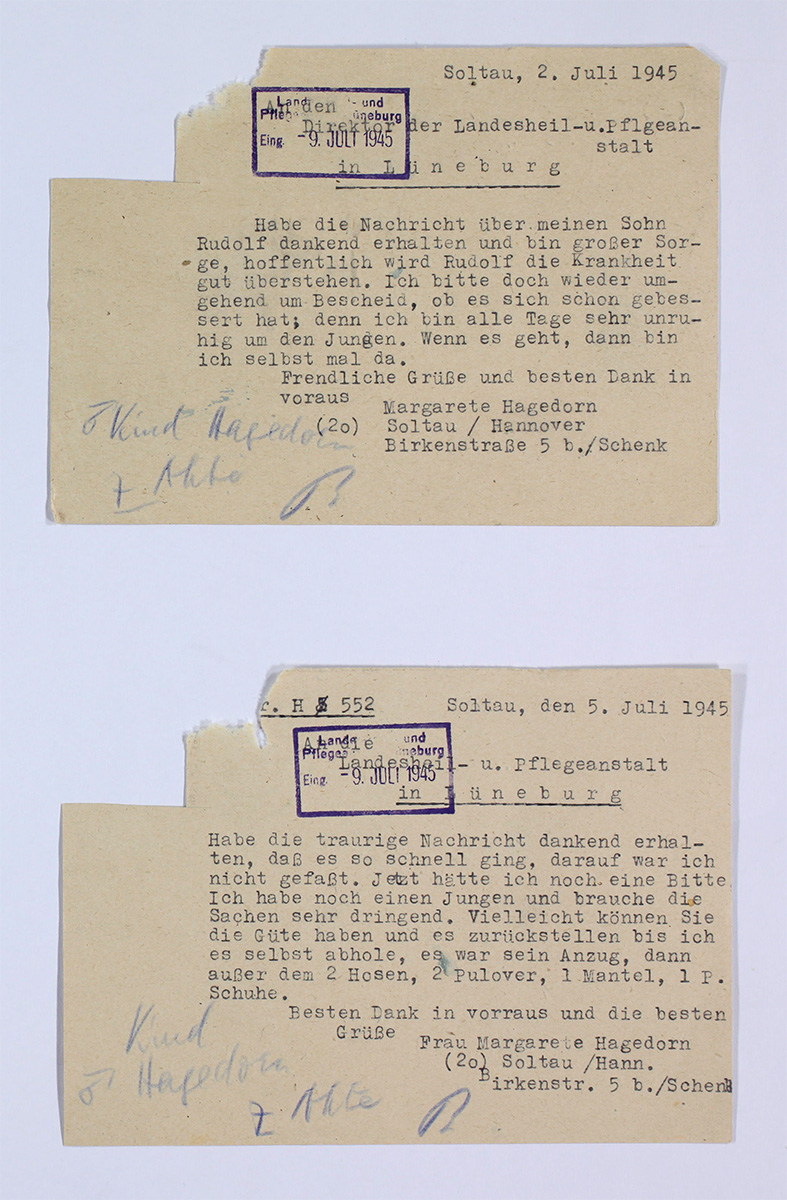

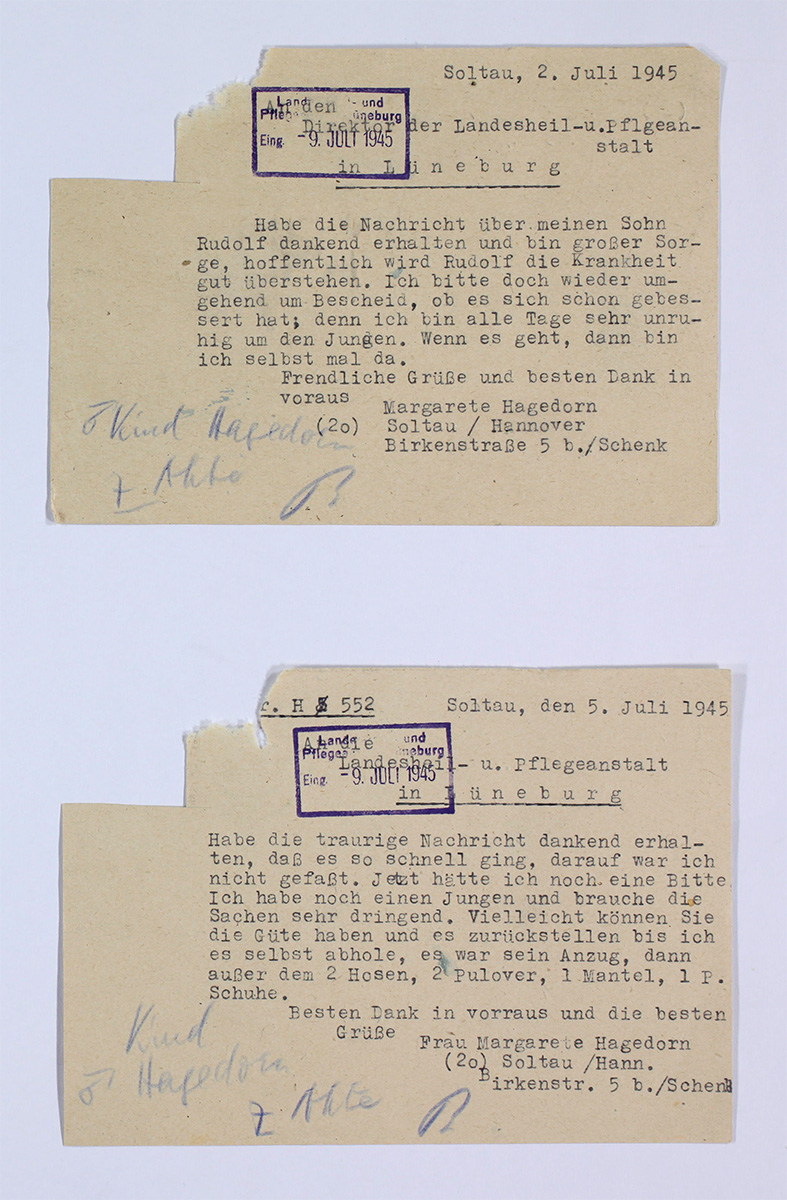

Mit der »Wiederherstellung« meinte Max Bräuner Rudis Rückkehr zu seinen alten Kräften. Sechs Tage später, am 27. Juni 1945, verhungerte Rudi in der »Kinderfachabteilung« Lüneburg. Als sich seine Mutter sorgenvoll an die Anstalt wandte, um sich zu erkundigen, wie es ihm gehe, war er schon fünf Tage tot. Sie war nicht benachrichtigt worden.

Denn Rudolf ist ganz schwach.

Aber Rudolf bekommt nicht genug zu essen

in der Kinder-Fachabteilung.

Darum kann er nicht kräftiger werden.

Rudolf verhungert.

Er stirbt im Juni 1945.

Das ist eine Postkarte von Rudolfs Mutter.

Sie fragt:

Wie geht es meinem Sohn.

Sie weiß nicht:

Rudolf ist schon 5 Tage tot.

Keiner hat es ihr gesagt.

Karten von Margarete Hagedorn an die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg vom 2. und 5.7.1945.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 258.

Ausschnitt aus Film-Interviews mit Heinz Johanning, 2007 und 2010.

ArEGL 10g.

Es gibt nur einzelne Überlebende der Lüneburger »Kinderfachabteilung«, die die Verbrechen selbst aufgearbeitet haben. Karl-Heinz Wagener (geb. 1940) nahm sich einen Anwalt und erstritt gerichtlich eine Wiedergutmachung. Er starb in Hamburg. Heinz Johanning (1928 – 2020) aus Hannover blieb nach seiner Entlassung in Lüneburg. 2007 und 2010 gab er ein Interview. Darin beschrieb er die »Kinderfachabteilung« aus seiner Kindheitserinnerung.

Nur wenige Kinder haben

in der Kinder-Fachabteilung überlebt.

Nur wenige Überlebende wollen über ihre Zeit

in der Kinder-Fachabteilung reden.

Karl-Heinz Wagener geht vor Gericht.

Er will Geld haben,

für die schlimme Zeit in der Anstalt.

Er bekommt das Geld.

Heinz Johanning bleibt in Lüneburg.

Er lebt alleine in einer Wohnung.

In einem Film erzählt er, wie es in der Nazi-Zeit war.

Er ist ein Zeitzeuge.

Instruction order of the »Reich Committee« dated 18 September 1941.

NLA Hanover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 3027.

EDDA PURWIN (1940 – 1942)

Edda Purwin was born on 1 July 1940 in Lüneburg. Her mother was Anneliese Purwin (born 1918), a domestic helper. Her father was Albert Gerstenberg (born 1910), a machinist. At the time of Edda’s birth, he was serving as a soldier in the war. Edda’s parents were unmarried. On the day she was born, Edda was taken to the children’s hospital at Barckhausenstraße 6 and reported to the health authorities because of her disability. From there, the report was sent to the »Reich Committee,« which arranged for Edda to be admitted to the »Langenhorn Children’s Ward« on 18 September 1941. She was admitted there on 5 or 6 October 1941. Six months later, her mother became pregnant again, this time by Corporal Johann Seebeck (born 1914). Edda died one month before her brother Hans Peter was born. She was murdered on 18 January 1942 in Hamburg-Langenhorn. Two months after her death, Johann Seebeck also died. He was killed in action in the Soviet Union. Just one month later, Anneliese Purwin became engaged to Josef Pfeiffer, a lance corporal and factory worker, and married him on 4 July 1942.

When Friedrich Daps arrived at the »children’s ward« in Lüneburg, he had already been through a lot. After a few days at the Pestalozzi Foundation in Großburgwedel, he was transferred to the Hannover-Langenhagen institution, and from there to the Rotenburg institutions. This photograph is the only surviving image of him. It was probably taken at the Rotenburg institutions. Friedrich Daps came from Isernhagen; his father was a cemetery gardener. It was assumed that he was deaf and mute.

Friedrich Daps, 1938.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 218.

There are only these few photos of Friedrich Daps‘ family.

Dora and Gustav Daps (grandparents), Isernhagen, before 1914.

The brothers Fritz, Ernst and Willi Daps (father) (from left to right), around 1930.

Ernst Daps Junior (cousin), before 1956.

ArEGL 126.

Most of the children were part of families and were loved by their parents. They were always there, everywhere. Parents often delayed compulsory admission via the »Reich Committee« and were reluctant to give up their children. After their children were murdered, the parents refused to pay for the »care« that was billed to them, depending on their financial situation.

Four photos from an album show Günter Schulze surrounded by his family. He was a cheerful child and always involved in everything, 1938.

Private property of Ursula (Ulla) Heins | ArEGL 86.

Page from a family album, 1938–1941.

Photo of siblings Ulla and Günter Schulze sledding, 1940.

Private property of Ursula (Ulla) Heins | ArEGL 87.

For seven months, Günter’s mother refused to pay the nursing costs. Only after payment was received were her son’s clothes handed over to her in October 1945 – more than a year after Günter’s death. She had to travel to Lüneburg to collect them.

Postcard from the district of Hanover to the Lüneburg institution and nursing home dated 1 March 1945.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 387.

Christa Jordan and her siblings Margret and Friedrich in the snow, winter 1942.

ArEGL 175-2-6.

Two pictures in the snow, taken in the winter of 1942 on her parents‘ farm in Knesebeck. Just a few weeks later, Christa Jordan was admitted to the »children’s ward« in Lüneburg and murdered after a three-month stay. Her father, Fritz Jordan, had tried in vain to have her admitted to the Bodelschwingh Institutions in Bethel, Bielefeld. Her parents had expressly refused to have her admitted to Lüneburg.

Fritz Jordan visited his daughter in Lüneburg when she was still in good health. Christa’s mother Anna made the trip to Lüneburg twice in May 1942. Christa apparently recovered after the first visit. However, as she was still certified as »unfit for education,« she remained a candidate for murder.

Death certificate of Christa Jordan, 2 June 1942.

ArEGL 175-2.

Edelweiss pendant, circa 1941.

Christian Meins, around 1940.

ArEGL 169.

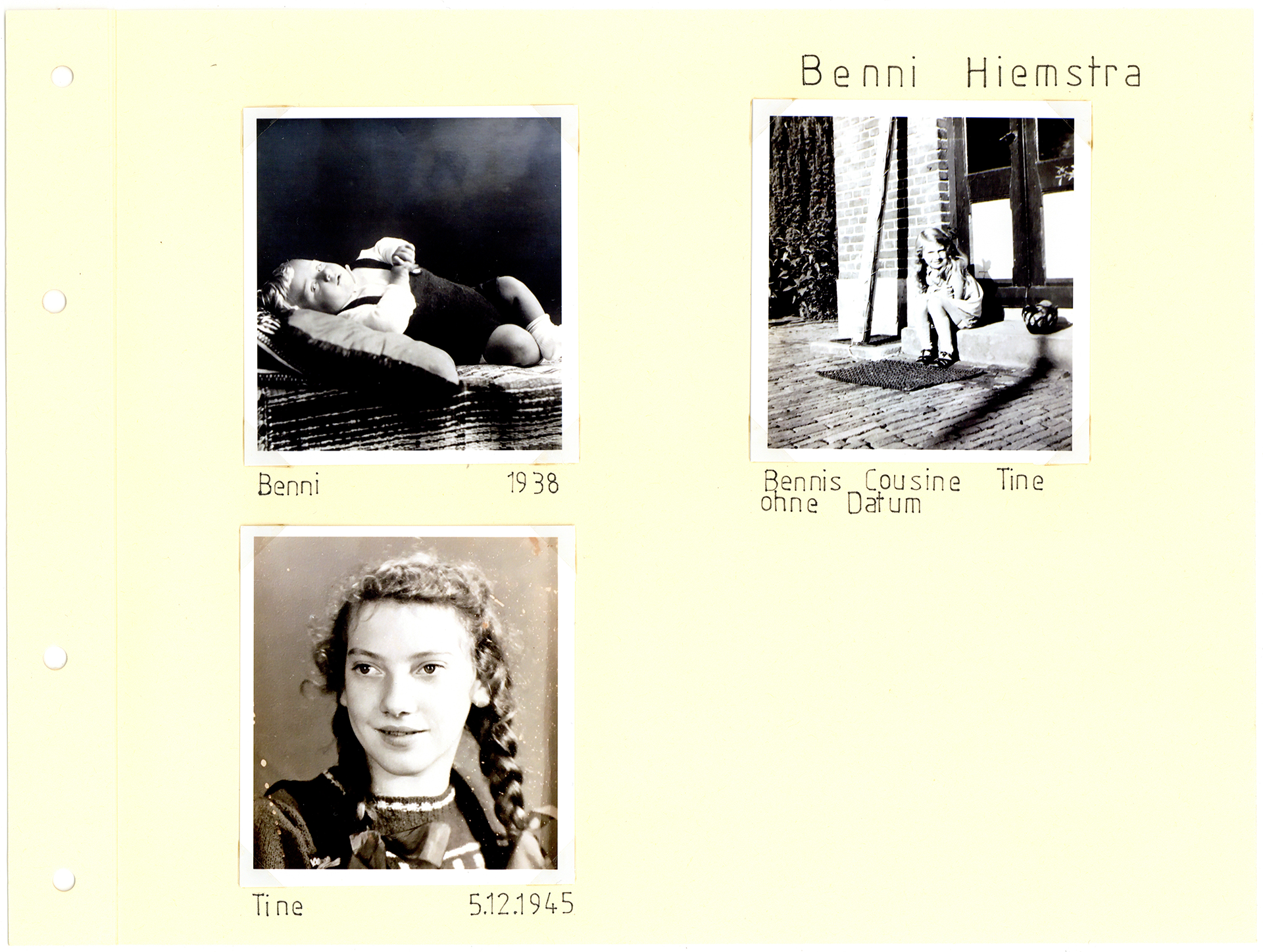

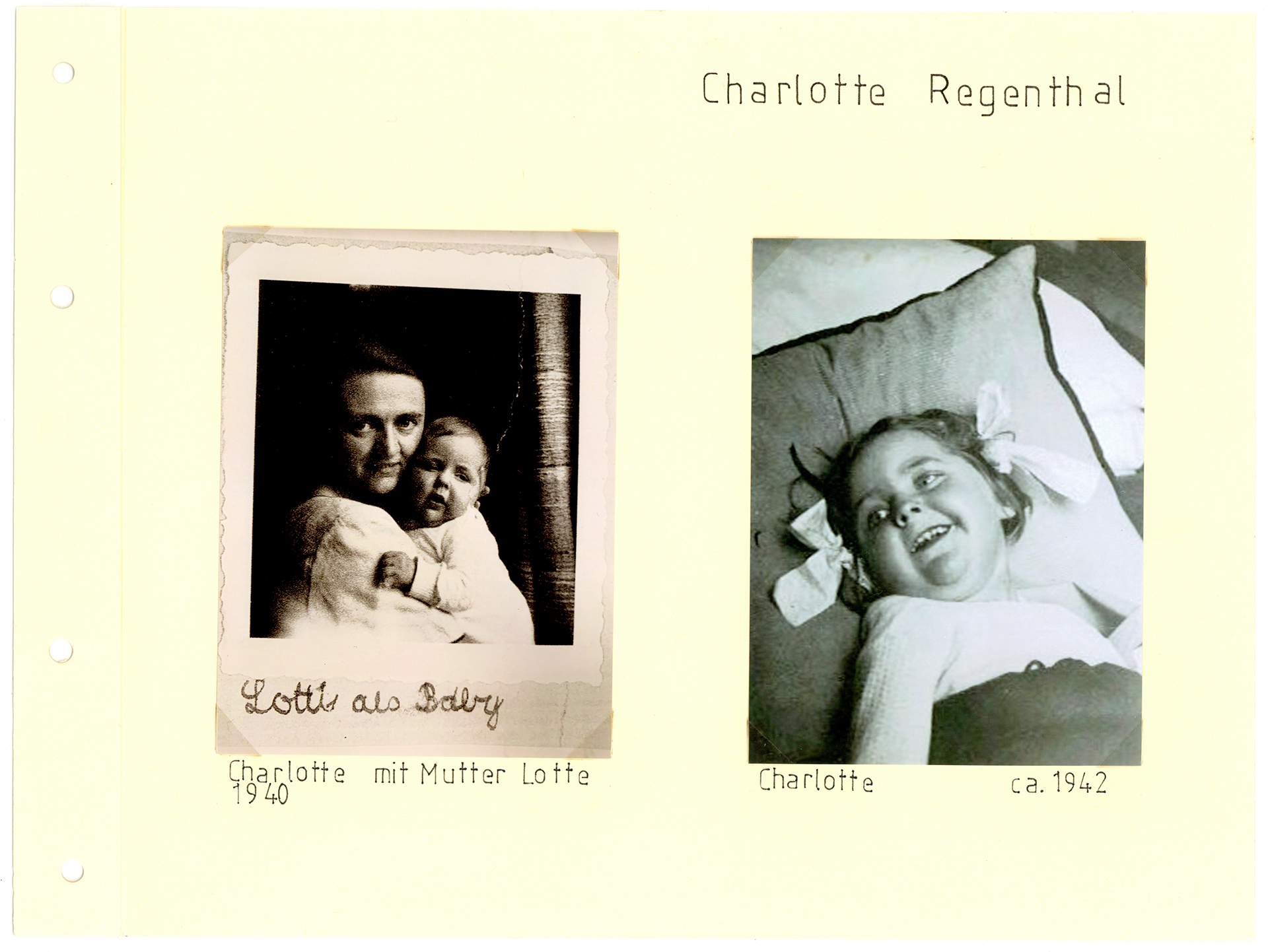

When many children died in the summer of 1943, Willi Baumert and Max Bräuner claimed that they were all victims of bombing in Hamburg. In fact, there was only one child who happened to be admitted to the Lüneburg »children’s ward« in this context: Christian Meins. This pendant in the shape of an edelweiss flower belonged to Christian’s traditional jacket. He always carried it with him.

CHRISTIAN MEINS (1939 – 1943)

Christian Meins was the first child of Gretel and Hermann Meins. At birth, the umbilical cord was wrapped twice around his neck, restricting the oxygen supply to his brain. He never recovered from the consequences and remained developmentally delayed. His parents were very happy with their child; he was their »prince.« When the Meins family was bombed out and had to leave Hamburg, his parents had nothing left but their son and a few belongings. Among them was this postcard, on which his father had written words of comfort:

»If you have nothing else, at least you have your little boy.«

Postcard from Christian Meins, circa 1942, front and back.

Private property of Heidi Frahm.

HEINRICH HEROLD (1934 – 1942)

Heinrich Herold in his grandmother’s arms, Duingen, 1934.

Private property of Holger Sievers.

Heinrich, his mother Auguste and his sister Irmgard Herold, Duingen, Easter 1939.

Private property of Holger Sievers.

Heinrich Herold was born in Duingen. He had an older sister. His father owned a hardware store and operated a petrol pump. As a result of a tragic accident at work in which Heinrich’s father died, he became a half-orphan two weeks after his birth and his mother became a single parent. Heinrich’s christening and his father’s funeral took place on the same day. Seven years later, in 1941, Heinrich Herold was forcibly admitted to the »children’s ward« in Lüneburg because his working mother was no longer able to care for and raise him. He was transferred from House 23 to House 25. There he was murdered and his body was opened. His brain was sent to the UKE. A large number of sections were prepared in order to research »Hurler syndrome«. The brain remains were discovered over 70 years later in the archives of the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf (UKE) and attributed to Heinrich Herold in 2012. 208 parts of his brain were buried in 2013 in the former institution cemetery in Lüneburg.

»Little Heini was so quiet, but they gave him away.«

Interview with Ilse Sievers on 2 November 2013.

ArEGL.

LUBA GORBATSCHUK (1943 – 1944)

Luba Gorbatschuk was born on 9 May 1943 in the Tannenkoppel labour camp for Eastern European workers in Hamburg-Langenhorn. She was the daughter of Tatjana Gorbatschuk, who was performing forced labour at Hanseatisches Kettenwerk G.m.b.H. Her mother had »[…] escaped a few weeks earlier.« She had left her little daughter behind in the camp.

Since no one in the camp wanted to or was able to take care of Luba, the camp administration reported her to the »Reich Committee for the Scientific Registration of Hereditary and Congenital Serious Illnesses in Berlin«, and she was subsequently admitted to the »children’s ward« in Lüneburg on 27 October 1944.

A guard from the forced labour camp and a female forced labourer brought her to the institution.

Luba was admitted to House 25. During the admission examination, to Max Bräuner’s surprise, she showed no abnormalities except for teething. Otherwise, Bräuner noted:

»Reaches for objects held out to him. Smiles when spoken to. However, he is also prone to crying. Eats well.«

Eight weeks later, on 21 December 1944, Luba Gorbatschuk died at the age of one and a half. The official cause of death was »marasmus with idiocy«. She starved to death. She was buried in the graveyard for foreign patients.

Excerpt from the medical history of Luba Gorbatschuk.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 67.

Running weight table scale with weighing pan, circa 1910.

ArEGL 143.

From 1944 onwards, many children and young people starved to death or died of infectious diseases caused by malnutrition and poor hygiene. The starvation did not end until the summer of 1946, because even after the war, no one made any effort to improve food supplies and facilities.

Until mid-August 1945, children were still being admitted to the »children’s ward« in Lüneburg. After the medical director Max Bräuner and some of his staff were dismissed, the ward was renamed the »children’s department« but was not closed down. The violent deaths also continued.

Heinz Knorr, around 1943.

Private property of the Twesten family.

Heinz Knorr from Artlenburg starved to death many months after the end of the war. He had run away when his village was evacuated. His parents searched for him in vain and only learned after his death that he had been admitted to the Lüneburg institution.

Rudolf Hagedorn learned to walk in these baby shoes. They are among the few possessions that his mother was able to save during her flight from Pomerania as a memento of her »little Rudi.« They were kept in a box with a few other mementos and, along with a handful of photos, are the only things Rudolf’s sister Ingrid still has of her brother. Rudolf starved to death at the end of June 1945 in the »children’s ward« in Lüneburg.

Children’s shoe, circa 1930.

Private collection of Ingrid Hruby | ArEGL 170.

Rudolf Hagedorn on his mother Margarete’s lap, around 1931.

Private property of Ingrid Hruby.

RUDOLF (RUDI) HAGEDORN (1929 – 1945)

Rudolf Hagedorn on his mother Margarete’s lap, around 1931.

Ingrid in the arms of her brother Rudolf Hagedorn, around January 1943.

Private property of Ingrid Hruby.

Rudolf Hagedorn came from Arnswalde (Pomerania). His father was drafted into the army when war broke out. Since Rudi’s mother had to work, he took on many household tasks and looked after his younger siblings Kurt and Ingrid. In 1944, the family was forced to flee and ended up in Soltau. The new landlord was rude to the refugees. Rudi was reported to the police as a »child in need of institutional care.« On 2 March 1945, against his mother’s will, he was picked up from his home by the police and taken to the Lüneburg mental hospital. Since he showed no medical abnormalities, Max Bräuner came to the conclusion that:

»Once he has recovered, I believe the idea of his dismissal could be considered more seriously.«

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 258.

By »recovery,« Max Bräuner meant Rudi’s return to his former strength. Six days later, on 27 June 1945, Rudi starved to death in the »children’s ward« in Lüneburg. When his mother anxiously contacted the institution to inquire about his condition, he had already been dead for five days. She had not been notified.

Cards from Margarete Hagedorn to the Lüneburg Sanatorium and Nursing Home dated 2 and 5 July 1945.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 258.

Rozkaz »Komisji Rzeszy« z dnia 18 września 1941 r.

NLA Hanower Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 3027.

EDDA PURWIN (1940 – 1942)

Edda Purwin urodziła się 1 lipca 1940 roku w Lüneburgu. Jej matką była Anneliese Purwin (ur. 1918), pomoc domowa. Ojcem był Albert Gerstenberg (ur. 1910), mechanik. W momencie narodzin Eddy służył on jako żołnierz na froncie. Rodzice Eddy nie byli małżeństwem. W dniu narodzin Edda została zabrana do szpitala dziecięcego przy ulicy Barckhausenstraße 6 i zgłoszona do władz sanitarnych z powodu swojej niepełnosprawności. Stamtąd zgłoszenie zostało przesłane do »Komisji Rzeszy«, która 18 września 1941 r. zorganizowała przyjęcie Eddy do »Oddziału Dziecięcego Langenhorn«. Została tam przyjęta 5 lub 6 października 1941 r. Sześć miesięcy później jej matka ponownie zaszła w ciążę, tym razem z kapralem Johannem Seebeck (ur. 1914). Edda zmarła miesiąc przed narodzinami swojego brata Hansa Petera. Została zamordowana 18 stycznia 1942 r. w Hamburgu-Langenhorn. Dwa miesiące po jej śmierci zginął również Johann Seebeck. Zginął on podczas walk w Związku Radzieckim. Zaledwie miesiąc później Anneliese Purwin zaręczyła się z Josefem Pfeifferem, starszym szeregowym i pracownikiem fabryki, a 4 lipca 1942 r. wzięła z nim ślub.

Kiedy Friedrich Daps przybył na »oddział dziecięcy« w Lüneburgu, miał już za sobą wiele trudnych doświadczeń. Po kilku dniach spędzonych w Fundacji Pestalozziego w Großburgwedel został przeniesiony do placówki w Hanowerze-Langenhagen, a stamtąd do placówek w Rotenburgu. To zdjęcie jest jedyną zachowaną fotografią przedstawiającą go. Prawdopodobnie zostało zrobione w placówkach w Rotenburgu. Friedrich Daps pochodził z Isernhagen; jego ojciec był ogrodnikiem cmentarnym. Uważano, że był głuchoniemy.

Friedrich Daps, 1938.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 218.

Istnieje tylko kilka zdjęć rodziny Friedricha Dapsa.

Dora i Gustav Daps (dziadkowie), Isernhagen, przed 1914 r.

Bracia Fritz, Ernst i Willi Daps (ojciec) (od lewej do prawej), około 1930 roku.

Ernst Daps Junior (kuzyn), przed 1956 r.

ArEGL 126.

Większość dzieci pochodziła z rodzin i była kochana przez rodziców. Byli oni zawsze obecni, wszędzie. Rodzice często opóźniali obowiązkowe przyjęcie do »Komisji Rzeszy« i niechętnie oddawali swoje dzieci. Po zamordowaniu dzieci rodzice odmawiali zapłaty za »opiekę«, która była im naliczana w zależności od ich sytuacji finansowej.

Cztery zdjęcia z albumu przedstawiają Güntera Schulzego w otoczeniu rodziny. Był wesołym dzieckiem i zawsze angażował się we wszystko, 1938 r.

Własność prywatna Ursuli (Ulli) Heins | ArEGL 86.

Strona z albumu rodzinnego, 1938–1941.

Zdjęcie rodzeństwa Ulli i Güntera Schulze na sankach, 1940.

Własność prywatna Ursuli (Ulli) Heins | ArEGL 87.

Przez siedem miesięcy matka Güntera odmawiała pokrycia kosztów opieki. Dopiero po otrzymaniu płatności, w październiku 1945 roku – ponad rok po śmierci Güntera – przekazano jej ubrania syna. Musiała udać się do Lüneburga, aby je odebrać.

Pocztówka z okręgu Hanower do instytucji i domu opieki w Lüneburgu z dnia 1 marca 1945 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 387.

Christa Jordan i jej rodzeństwo Margret i Friedrich na śniegu, zima 1942 roku.

ArEGL 175-2-6.

Dwa zdjęcia na śniegu, wykonane zimą 1942 roku na farmie rodziców w Knesebeck. Zaledwie kilka tygodni później Christa Jordan została przyjęta na »oddział dziecięcy« w Lüneburgu i zamordowana po trzymiesięcznym pobycie. Jej ojciec, Fritz Jordan, bezskutecznie próbował doprowadzić do jej przyjęcia do instytucji Bodelschwingh w Bethel w Bielefeldzie. Jej rodzice wyraźnie odmówili przyjęcia jej do Lüneburga.

Fritz Jordan odwiedził swoją córkę w Lüneburgu, kiedy była jeszcze w dobrym stanie zdrowia. Matka Christy, Anna, dwukrotnie odwiedziła Lüneburg w maju 1942 roku. Christa najwyraźniej wyzdrowiała po pierwszej wizycie. Jednak ponieważ nadal była uznana za »niezdolną do nauki«, pozostawała kandydatką do zamordowania.

Akt zgonu Christy Jordan, 2 czerwca 1942 r.

ArEGL 175-2.

Wisiorek Edelweiss, około 1941 roku.

Christian Meins, około 1940 roku.

ArEGL 169.

Kiedy latem 1943 roku zginęło wiele dzieci, Willi Baumert i Max Bräuner twierdzili, że wszystkie one padły ofiarą bombardowań w Hamburgu. W rzeczywistości tylko jedno dziecko trafiło w tym kontekście do »oddziału dziecięcego« w Lüneburgu: Christian Meins. Ten wisiorek w kształcie kwiatu szarotki należał do tradycyjnej kurtki Christiana. Zawsze nosił go przy sobie.

CHRISTIAN MEINS (1939 – 1943)

Christian Meins był pierwszym dzieckiem Gretel i Hermanna Meinsów. Podczas porodu pępowina owinięła się dwukrotnie wokół jego szyi, ograniczając dopływ tlenu do mózgu. Nigdy nie doszedł do siebie po tych komplikacjach i pozostał w tyle pod względem rozwoju. Jego rodzice byli bardzo zadowoleni ze swojego dziecka; był dla nich »księciem«. Kiedy rodzina Meinsów została zbombardowana i musiała opuścić Hamburg, jego rodzice nie mieli nic oprócz syna i kilku rzeczy osobistych. Wśród nich była ta pocztówka, na której ojciec napisał słowa otuchy:

»Jeśli nie masz nic innego, to przynajmniej masz swojego małego synka«.

Pocztówka od Christiana Meinsa, około 1942 r., przód i tył.

Własność prywatna Heidi Frahm.

HEINRICH HEROLD (1934 – 1942)

Heinrich Herold w ramionach babci, Duingen, 1934 r.

Własność prywatna Holgera Sieversa.

Heinrich, jego matka Auguste i siostra Irmgard Herold, Duingen, Wielkanoc 1939 r.

Własność prywatna Holgera Sieversa.

Heinrich Herold urodził się w Duingen. Miał starszą siostrę. Jego ojciec był właścicielem sklepu z narzędziami i prowadził stację benzynową. W wyniku tragicznego wypadku w pracy, w którym zginął ojciec Heinricha, dwa tygodnie po urodzeniu chłopiec stał się półsierotą, a jego matka została samotną matką. Chrzciny Heinricha i pogrzeb jego ojca odbyły się tego samego dnia. Siedem lat później, w 1941 roku, Heinrich Herold został przymusowo umieszczony na »oddziale dziecięcym« w Lüneburgu, ponieważ jego pracująca matka nie była już w stanie się nim opiekować i wychowywać. Przeniesiono go z domu nr 23 do domu nr 25. Tam został zamordowany, a jego ciało poddano sekcji zwłok. Jego mózg został wysłany do UKE. Przygotowano wiele preparatów w celu zbadania »zespołu Hurlera«. Szczątki mózgu odkryto ponad 70 lat później w archiwach Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Hamburgu-Eppendorf (UKE) i przypisano je Heinrichowi Heroldowi w 2012 roku. 208 części jego mózgu zostało pochowanych w 2013 roku na dawnym cmentarzu instytucji w Lüneburgu.

»Mały Heini był taki cichy, ale go oddali«.

Wywiad z Ilse Sievers przeprowadzony 2 listopada 2013 r.

ArEGL.

LUBA GORBATSCHUK (1943 – 1944)

Luba Gorbatschuk urodziła się 9 maja 1943 r. w obozie pracy Tannenkoppel dla pracowników z Europy Wschodniej w Hamburgu-Langenhorn. Była córką Tatjany Gorbatschuk, która wykonywała pracę przymusową w Hanseatisches Kettenwerk G.m.b.H. Jej matka »[…] uciekła kilka tygodni wcześniej«. Zostawiła swoją małą córkę w obozie.

Ponieważ nikt w obozie nie chciał lub nie był w stanie zaopiekować się Lubą, administracja obozu zgłosiła ją do »Reichskomitee für die wissenschaftliche Erfassung erblich-angeborener schwerer Krankheiten« (Komisji Rzeszy ds. Naukowej Rejestracji Dziedzicznych i Wrodzonych Poważnych Chorób) w Berlinie, a następnie 27 października 1944 r. została przyjęta do »oddziału dziecięcego« w Lüneburgu.

Strażnik z obozu pracy przymusowej i pracownica przymusowa przywieźli ją do tej placówki.

Luba została przyjęta do domu nr 25. Podczas badania przyjęciowego, ku zaskoczeniu Maxa Bräunera, nie wykazała żadnych nieprawidłowości poza ząbkowaniem. Poza tym Bräuner odnotował:

»Sięga po przedmioty podane mu do rąk. Uśmiecha się, gdy się do niego mówi. Jednakże ma również skłonność do płaczu. Dobrze je.«

Osiem tygodni później, 21 grudnia 1944 roku, Luba Gorbatschuk zmarła w wieku półtora roku. Oficjalną przyczyną śmierci był »marazm z idiotyzmem«. Zmarła z głodu. Została pochowana na cmentarzu dla zagranicznych pacjentów.

Fragment historii choroby Luba Gorbatschuk.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 67.

Waga stołowa z tacą wagową, ok. 1910 r.

ArEGL 143.

Od 1944 r. wiele dzieci i młodych ludzi umierało z głodu lub z powodu chorób zakaźnych spowodowanych niedożywieniem i złymi warunkami higienicznymi. Głód trwał aż do lata 1946 r., ponieważ nawet po wojnie nikt nie podjął żadnych działań w celu poprawy zaopatrzenia w żywność i warunków sanitarnych.

Do połowy sierpnia 1945 r. dzieci nadal były przyjmowane na »oddział dziecięcy« w Lüneburgu. Po zwolnieniu dyrektora medycznego Maxa Bräumnera i części jego personelu oddział ten przemianowano na »dział dziecięcy«, ale nie zamknięto go. Nadal dochodziło również do brutalnych zgonów.

Heinz Knorr, około 1943 roku.

Własność prywatna rodziny Twesten.

Heinz Knorr z Artlenburga zmarł z głodu wiele miesięcy po zakończeniu wojny. Uciekł, gdy ewakuowano jego wioskę. Jego rodzice bezskutecznie go szukali i dopiero po jego śmierci dowiedzieli się, że trafił do zakładu w Lüneburgu.

Rudolf Hagedorn nauczył się chodzić w tych bucikach dla niemowląt. Są one jedną z niewielu rzeczy, które jego matka zdołała uratować podczas ucieczki z Pomorza jako pamiątka po swoim »małym Rudim«. Były przechowywane w pudełku wraz z kilkoma innymi pamiątkami i wraz z garstką zdjęć są jedynymi rzeczami, które siostra Rudolfa, Ingrid, nadal posiada po swoim bracie. Rudolf zmarł z głodu pod koniec czerwca 1945 roku na »oddziale dziecięcym« w Lüneburgu.

But dziecięcy, około 1930 roku.

Prywatna kolekcja Ingrid Hruby | ArEGL 170.

Rudolf Hagedorn na kolanach swojej matki Margarete, około 1931 roku.

Własność prywatna Ingrid Hruby.

RUDOLF (RUDI) HAGEDORN (1929 – 1945)

Rudolf Hagedorn na kolanach swojej matki Margarete, około 1931 roku.

Ingrid w ramionach swojego brata Rudolfa Hagedorna, około stycznia 1943 roku.

Własność prywatna Ingrid Hruby.

Rudolf Hagedorn pochodził z Arnswalde (Pomorze). Jego ojciec został powołany do wojska po wybuchu wojny. Ponieważ matka Rudiego musiała pracować, przejął on wiele obowiązków domowych i opiekował się młodszym rodzeństwem, Kurtem i Ingrid. W 1944 roku rodzina została zmuszona do ucieczki i trafiła do Soltau. Nowy właściciel domu był niegrzeczny wobec uchodźców. Rudi został zgłoszony na policję jako »dziecko wymagające opieki instytucjonalnej«. 2 marca 1945 roku, wbrew woli matki, został zabrany z domu przez policję i przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu. Ponieważ nie wykazywał żadnych nieprawidłowości medycznych, Max Bräuner doszedł do wniosku, że:

»Gdy już wyzdrowieje, uważam, że można będzie poważniej rozważyć kwestię jego zwolnienia«.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 258.

Przez »powrót do zdrowia« Max Bräuner rozumiał powrót Rudiego do dawnej siły. Sześć dni później, 27 czerwca 1945 r., Rudi zmarł z głodu na »oddziale dziecięcym« w Lüneburgu. Kiedy jego matka zaniepokojona skontaktowała się z placówką, aby zapytać o jego stan, chłopiec nie żył już od pięciu dni. Nie poinformowano jej o tym.

Kartki od Margarete Hagedorn do sanatorium i domu opieki w Lüneburgu z datą 2 i 5 lipca 1945 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 n. 258.