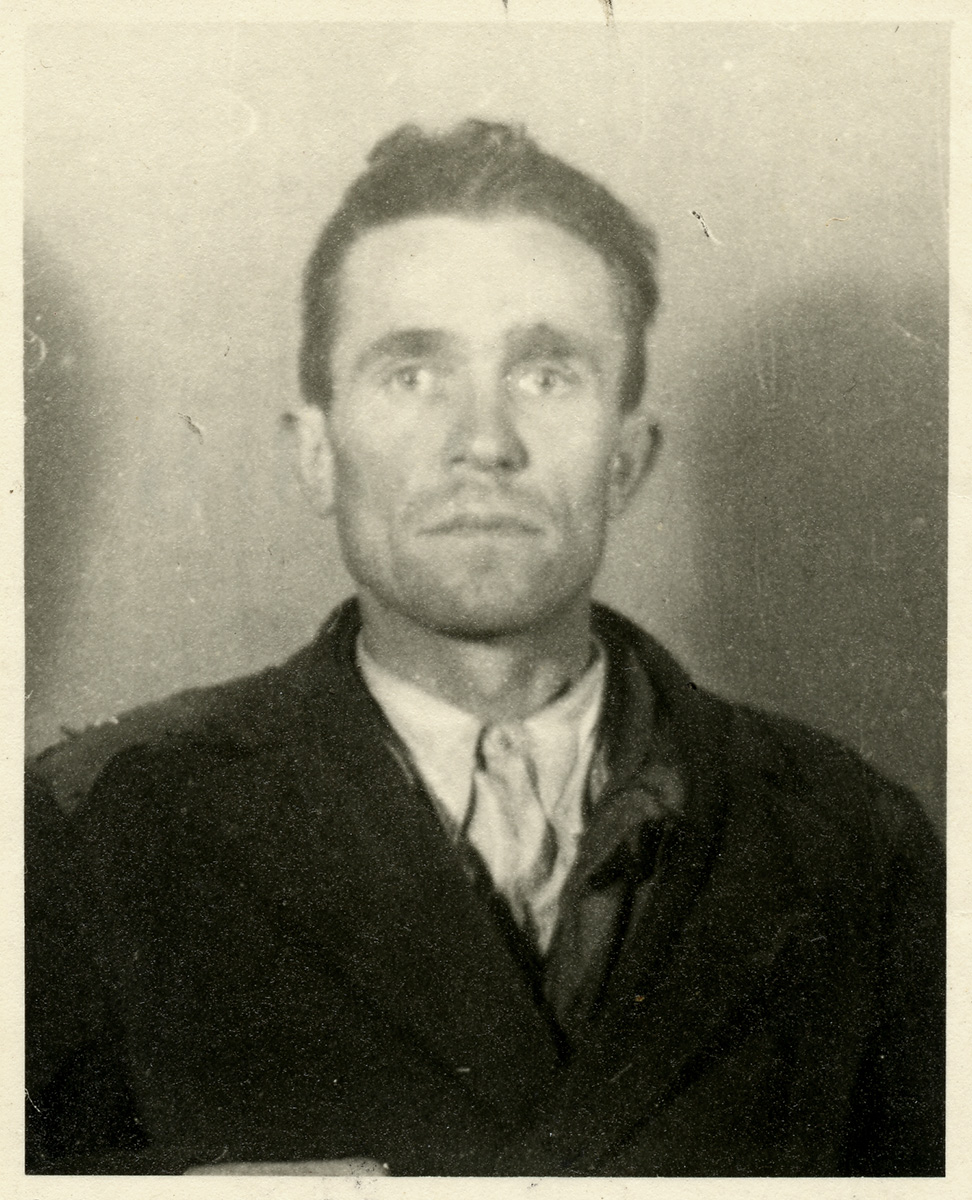

NFC zu H-B-09

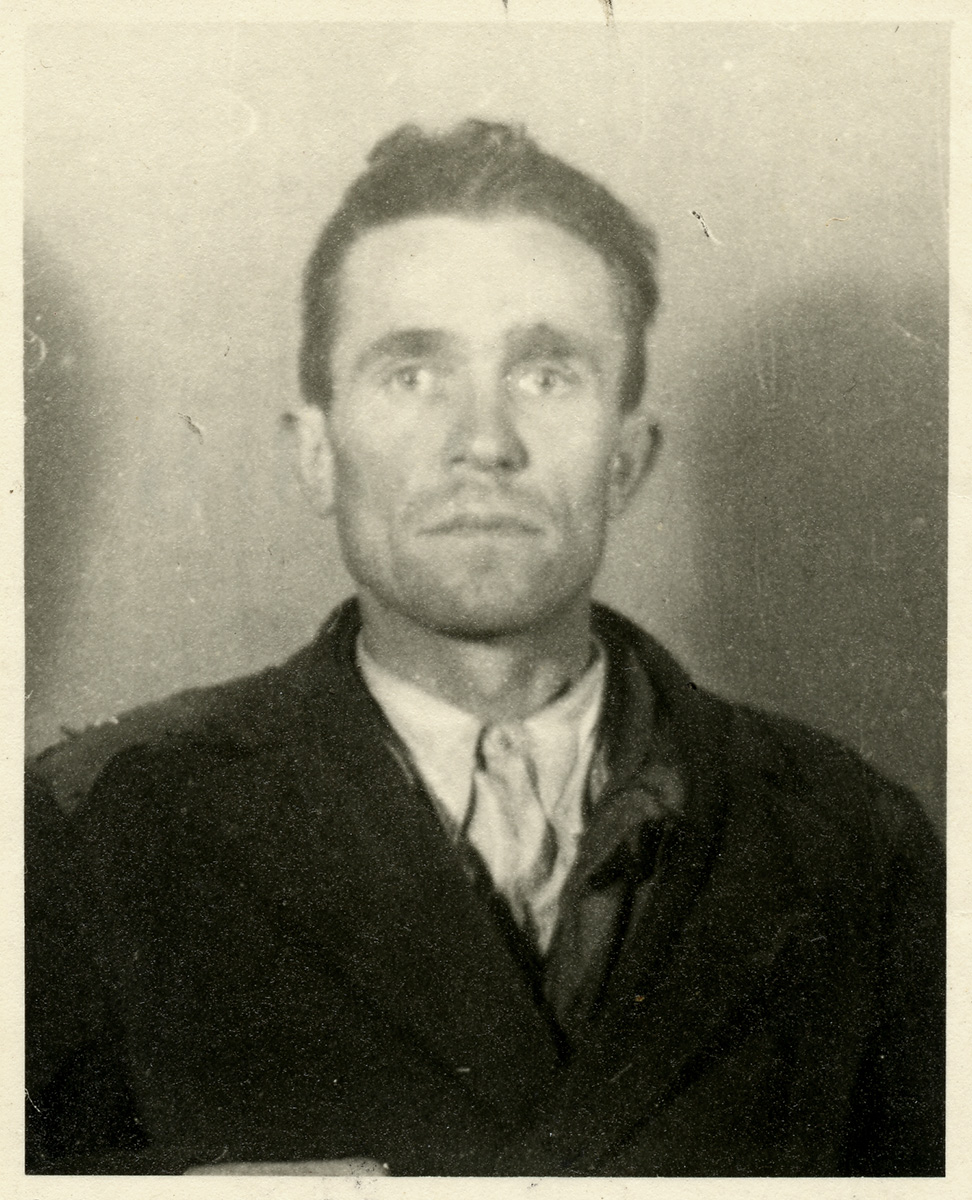

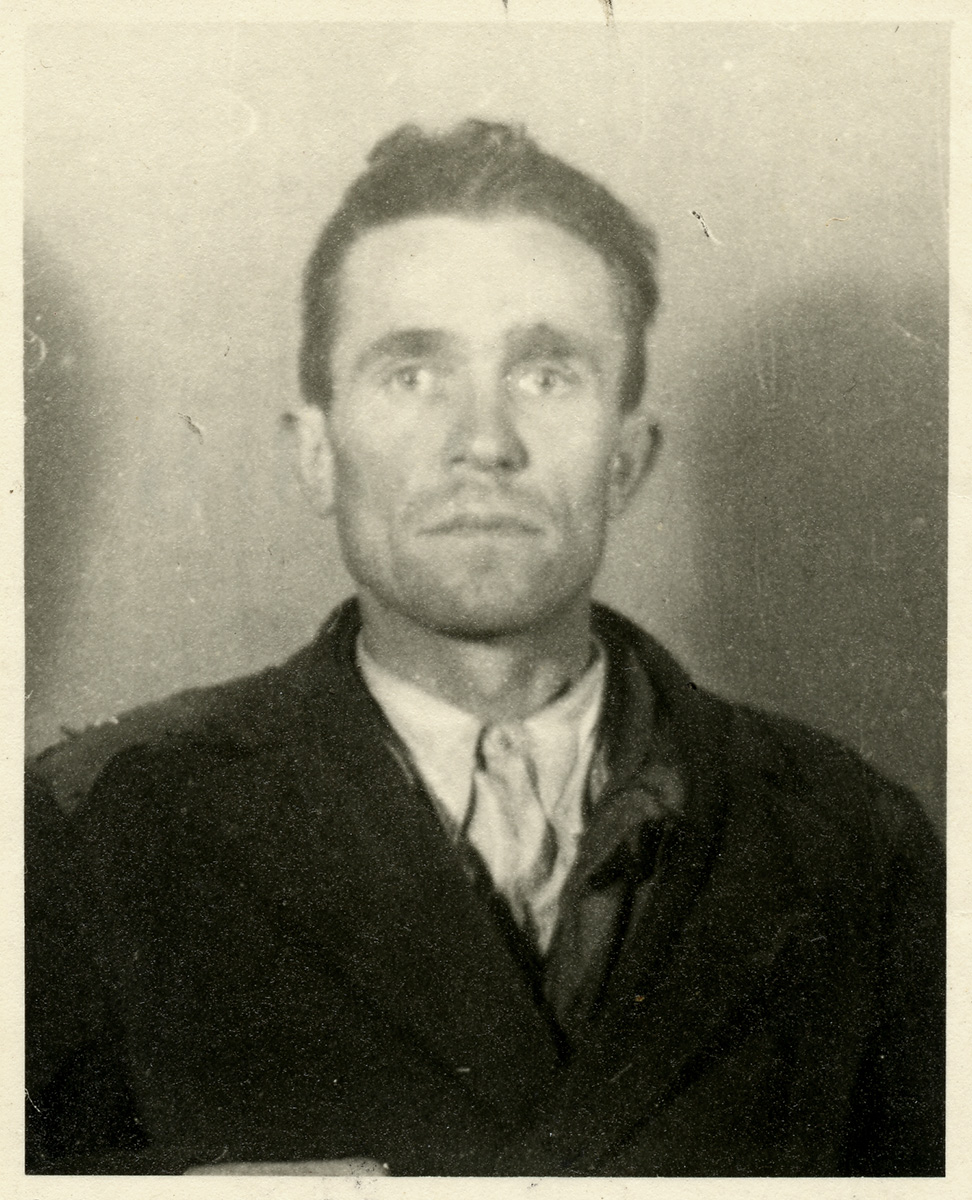

HENRY WEYN (1924 – 1945)

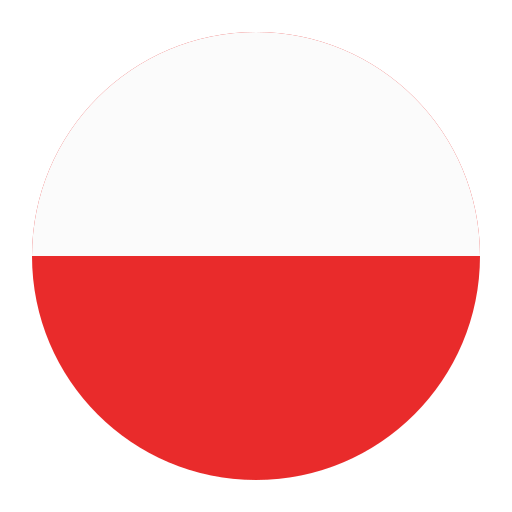

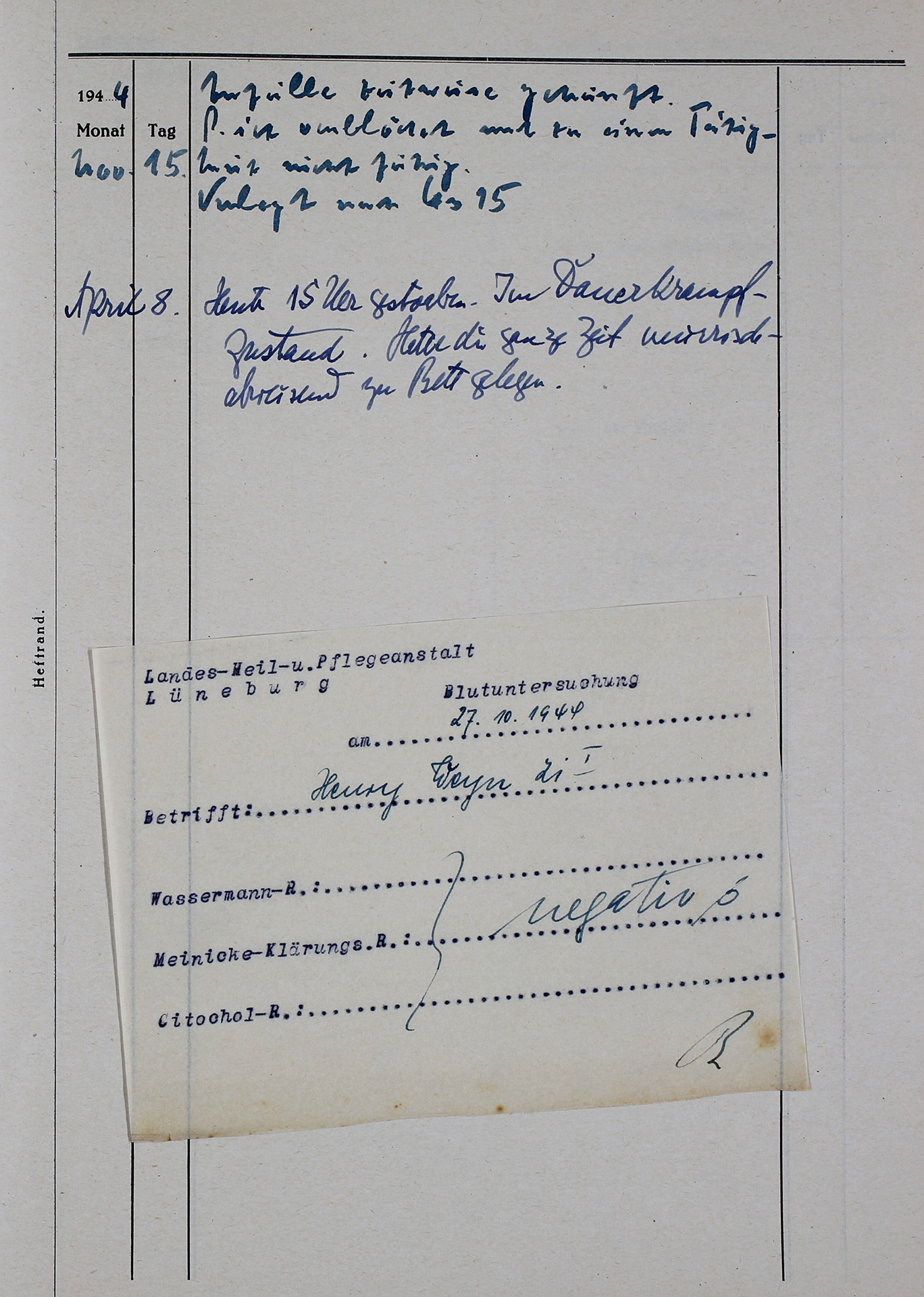

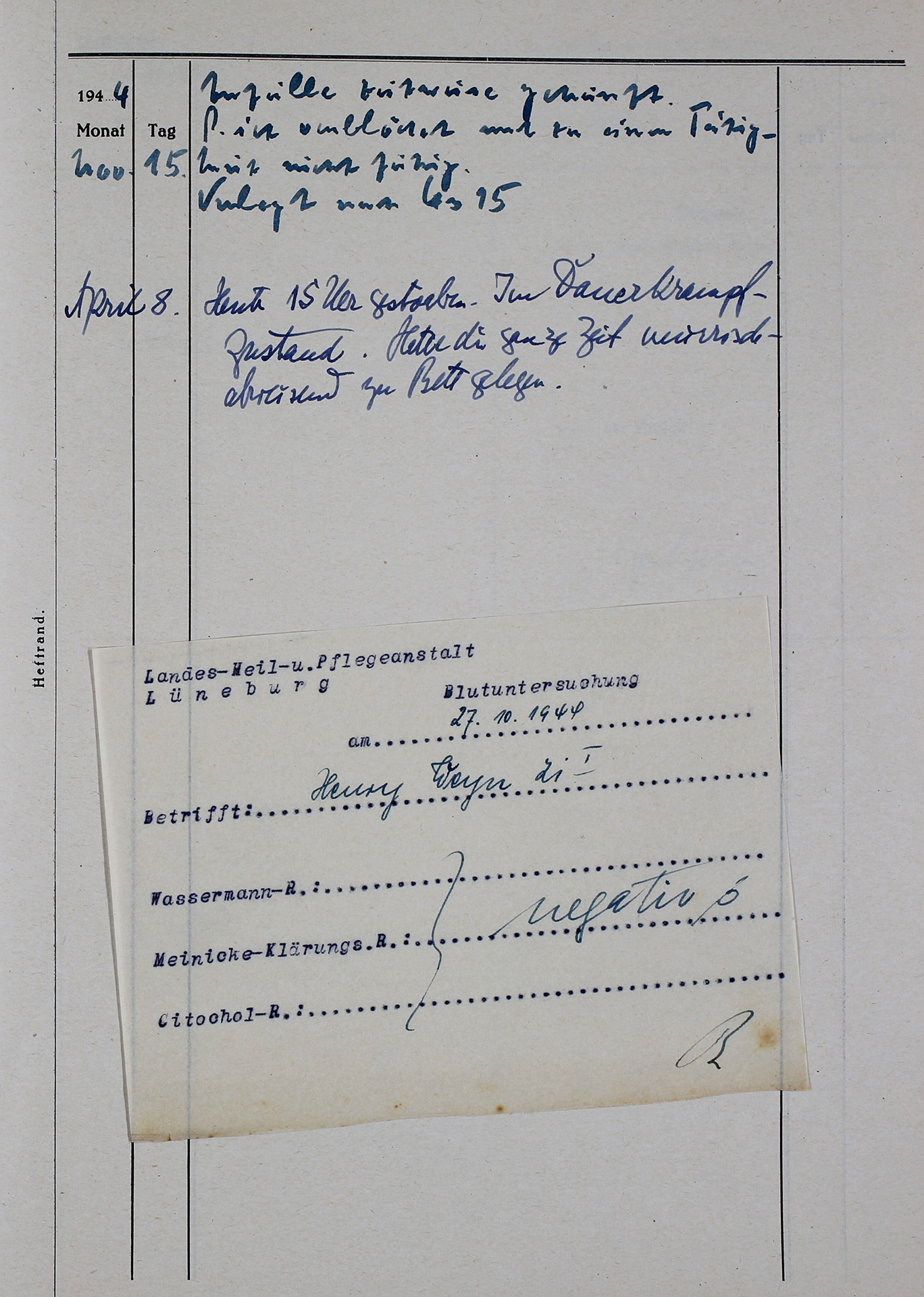

Auszug aus der Krankengeschichte von Henry Weyn.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 02100.

Henry Weyn war zusammen mit seinem Vater aus St. Niklas bei Antwerpen (Belgien) ins Deutsche Reich geflohen. Er wurde im Oktober 1944 in die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen. Mit seiner Verlegung von Haus 21 in die »Ausländersammelstelle« in Haus 15 enden die Einträge in seiner Krankenakte. Rudolf Redepenning trug nur noch seinen Tod ein. Der angeblich tödliche Dauerkrampf fehlt in der ansonsten ausgefüllten »Krämpfekurve«. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Henry Weyn getötet wurde.

HENRY WEYN

Henry Weyn kommt aus Belgien.

Im Zweiten Weltkrieg kommt er zusammen

mit seinem Vater nach Deutschland.

Die beiden sind Kriegs-Flüchtlinge.

In Deutschland wird Henry krank.

Darum kommt er in die Anstalt nach Lüneburg.

Zuerst ist Henry in Haus 21.

Dann kommt er in die Ausländer-Sammelstelle.

Dort stirbt er sehr schnell.

Die Ärzte sagen: Henry stirbt an einem Anfall.

Aber es ist sehr sicher, dass Henry ermordet wird.

Das ist eine Seite aus der Kranken-Akte von Henry Weyn.

In der Kranken-Akte steht nicht,

dass Henry einen Anfall hat.

In der Kranken-Akte steht nur: Henry ist gestorben.

Der Arzt Rudolf Redepenning schreibt das

in die Kranken-Akte.

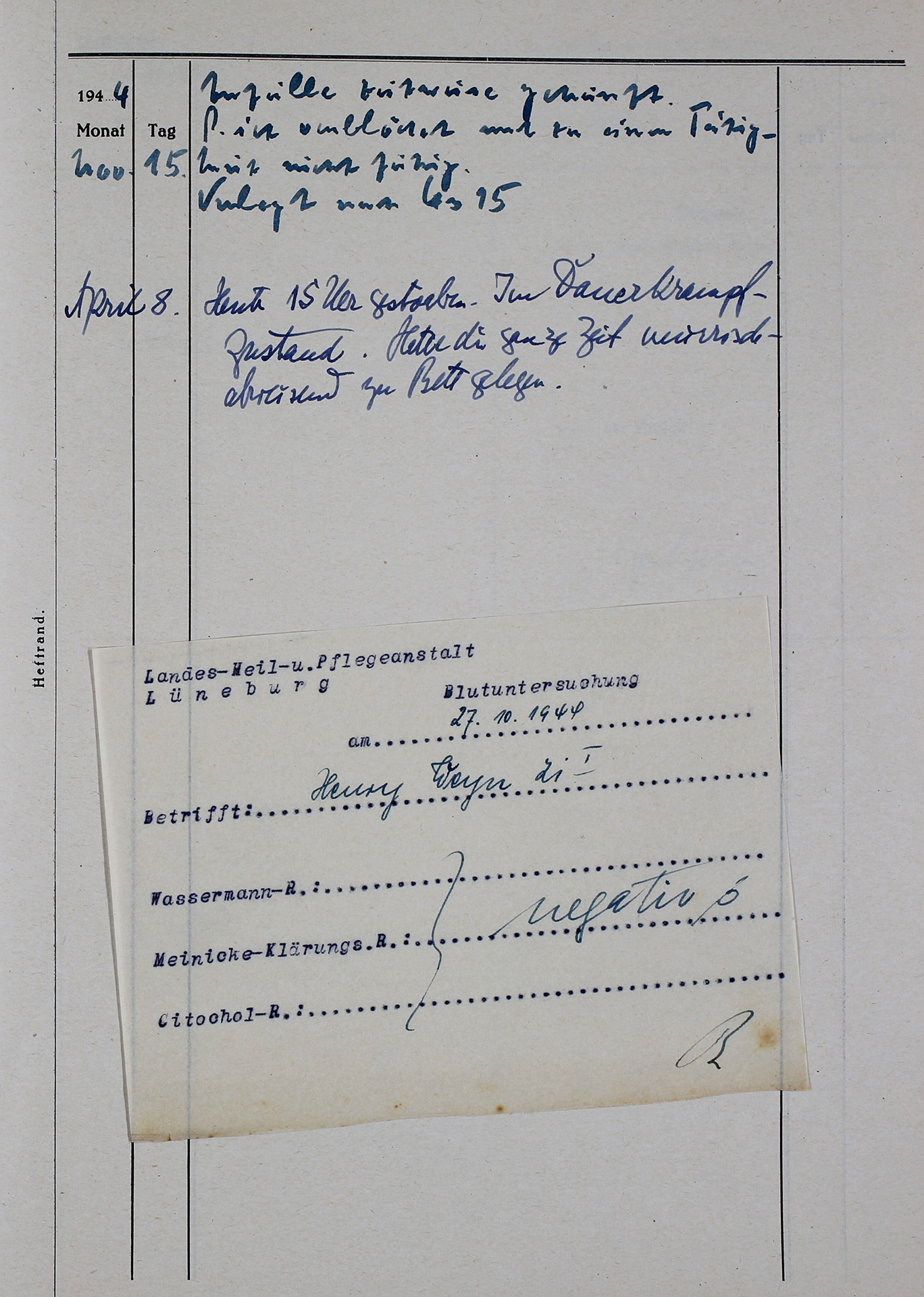

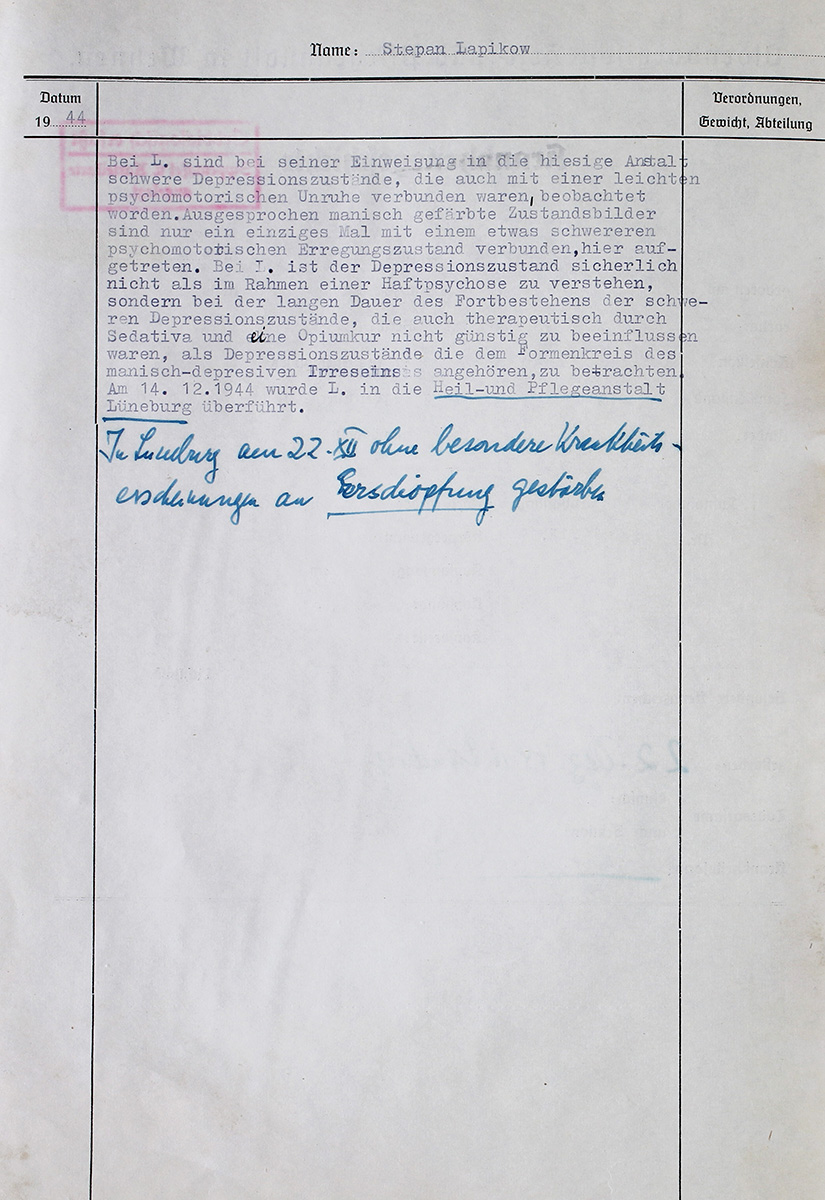

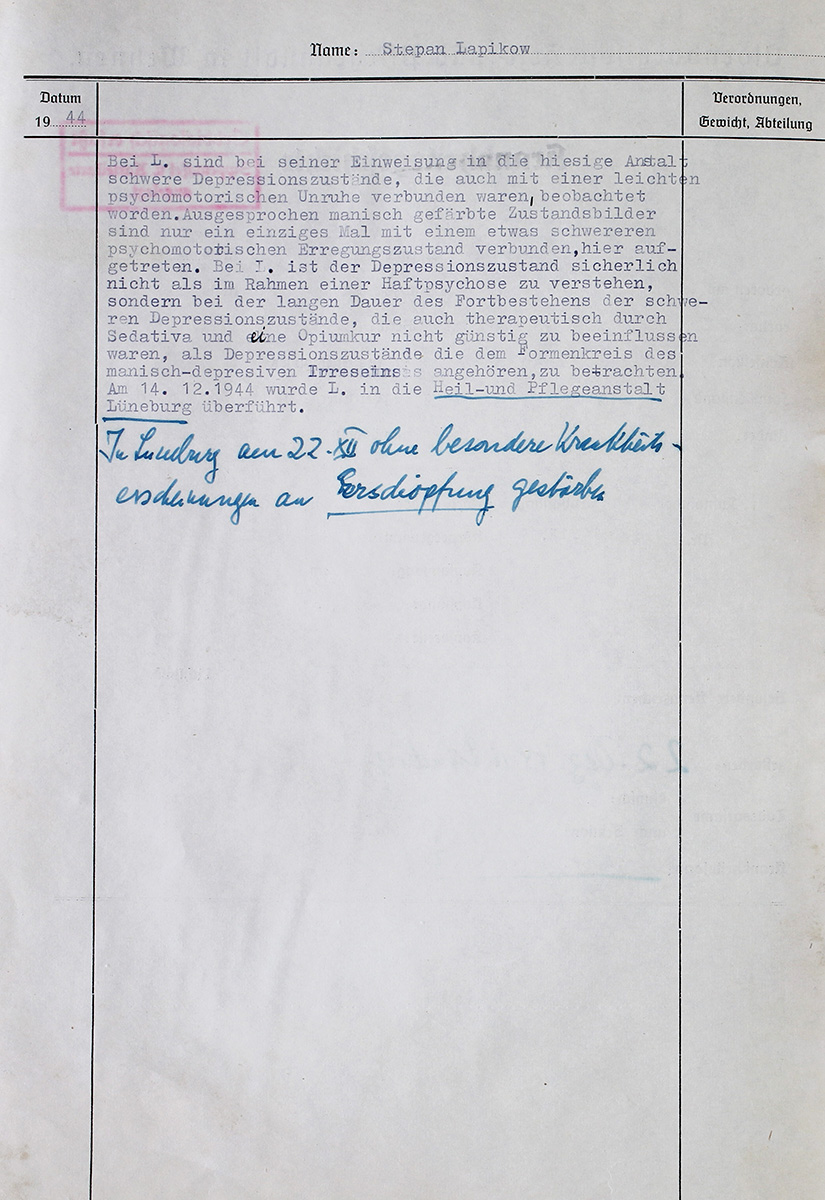

STEFAN LAPIKOW (1907 – 1945)

Auszug aus der Krankengeschichte von Stefan Lapikow.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00683.

Stefan Lapikow starb in Lüneburg eine Woche nach seiner Ankunft aus der Anstalt Wehnen, ohne von einem Arzt untersucht worden zu sein. Die erkrankten Zwangsarbeiter*innen erfuhren mehrfache Ausgrenzung und Gewalt. Durch die Zwangsarbeit kamen sie bereits besonders geschwächt in der Heil- und Pflegeanstalt an. Auf ihre Fremdsprachigkeit wurde kaum Rücksicht genommen. Da sie nur unzureichend mit Nahrung und Medikamenten versorgt wurden, wurden viele körperlich schwer krank und starben. Rudolf Redepenning untersuchte sie erst zwei Wochen nach ihrer Ankunft.

STEFAN LAPIKOW

Stefan Lapikow ist ein kranker Zwangs-Arbeiter.

Er kommt aus der Anstalt Wehnen

in die Ausländer-Sammelstelle Lüneburg.

Kein Arzt kümmert sich um ihn in Lüneburg.

Er stirbt nach einer Woche.

Die Zwangs-Arbeiter erleben viel Gewalt.

Sie leiden unter der Zwangs-Arbeit.

Sie sind oft schwach.

In der Ausländer-Sammelstelle hilft man ihnen nicht.

Keiner versteht ihre Sprache.

Sie bekommen kein Essen und keine Medikamente.

Der Arzt Rudolf Redepenning untersucht sie erst

nach 2 Wochen.

Viele sind dann schon tot.

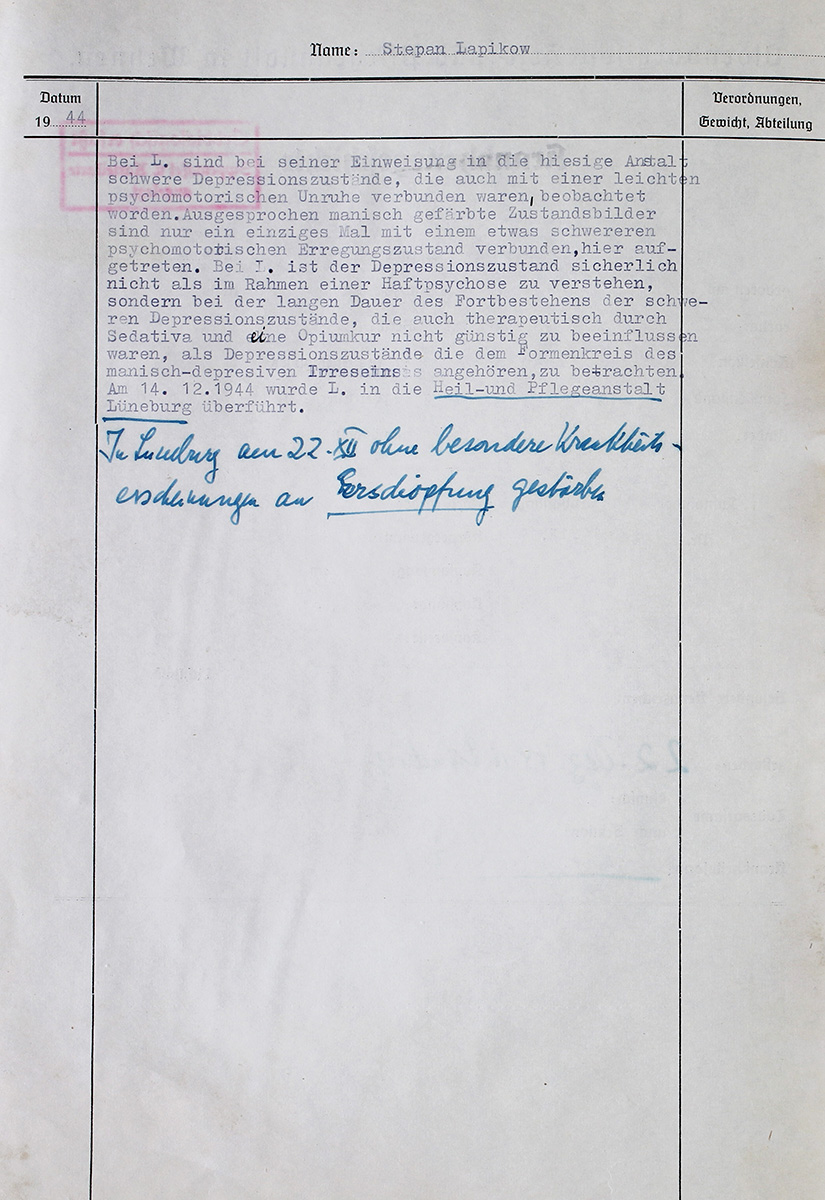

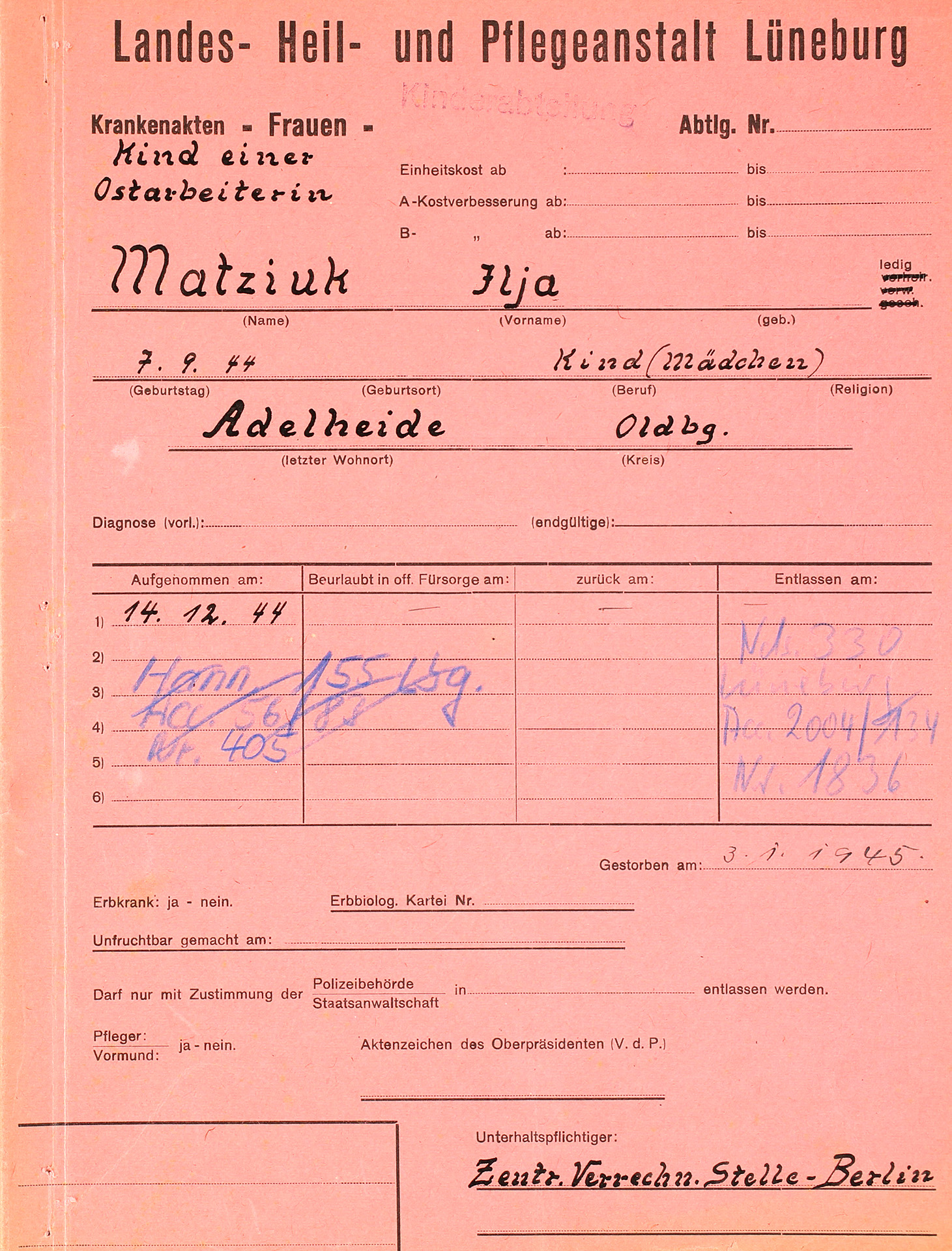

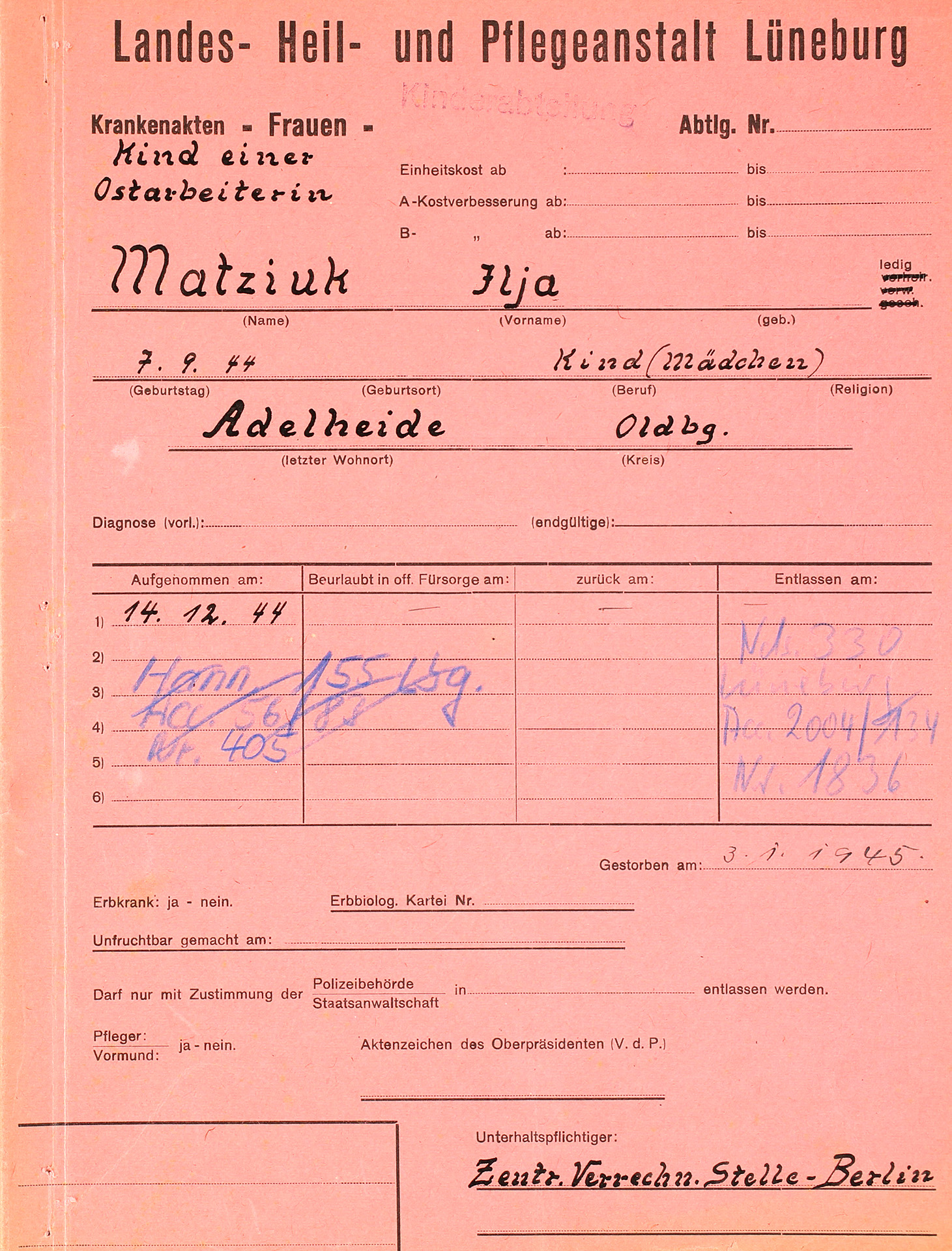

ILJA MATZIUK (1944 – 1945)

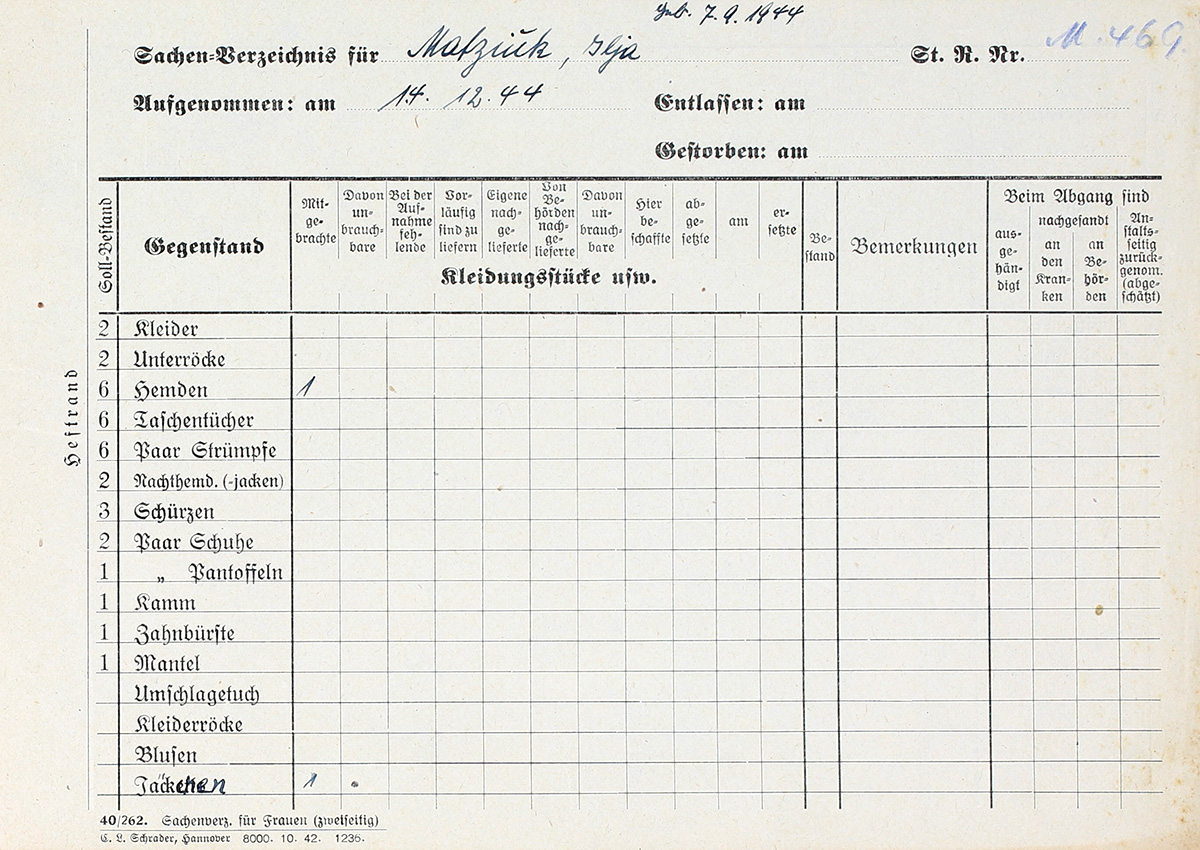

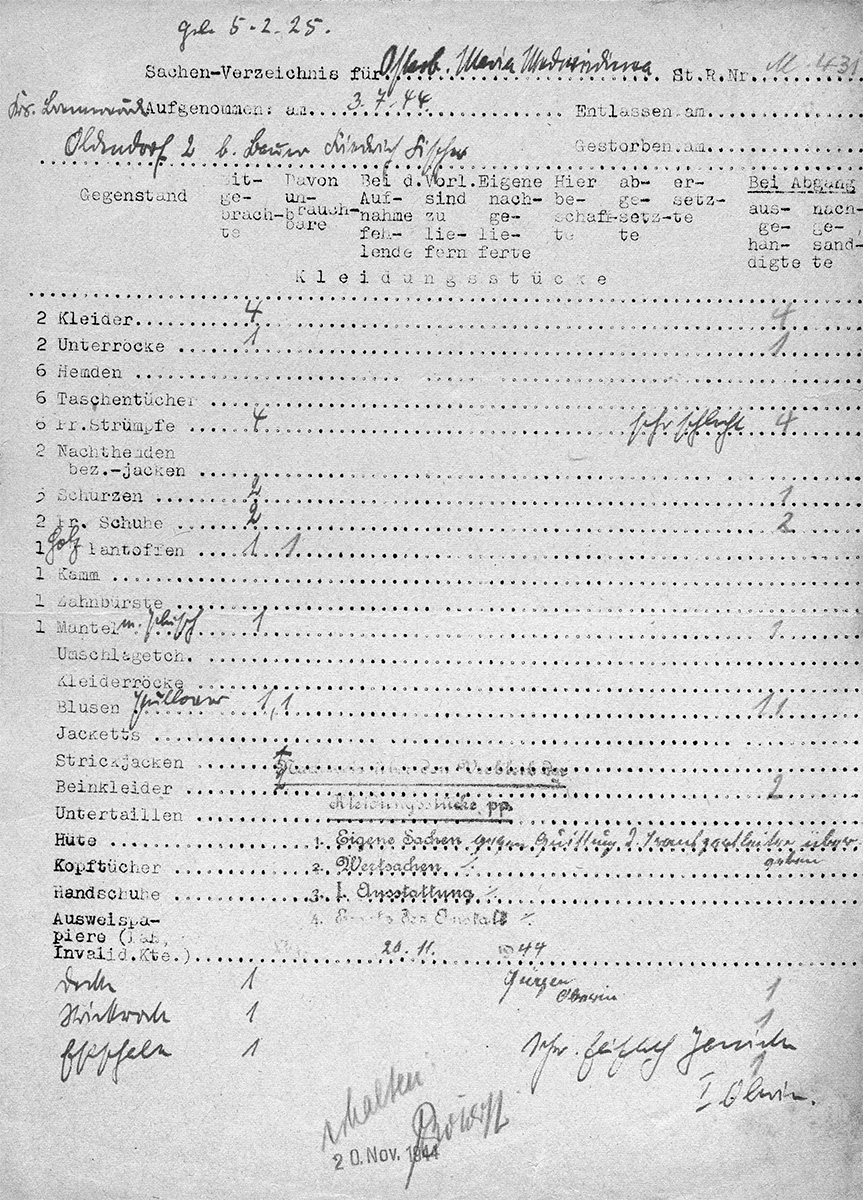

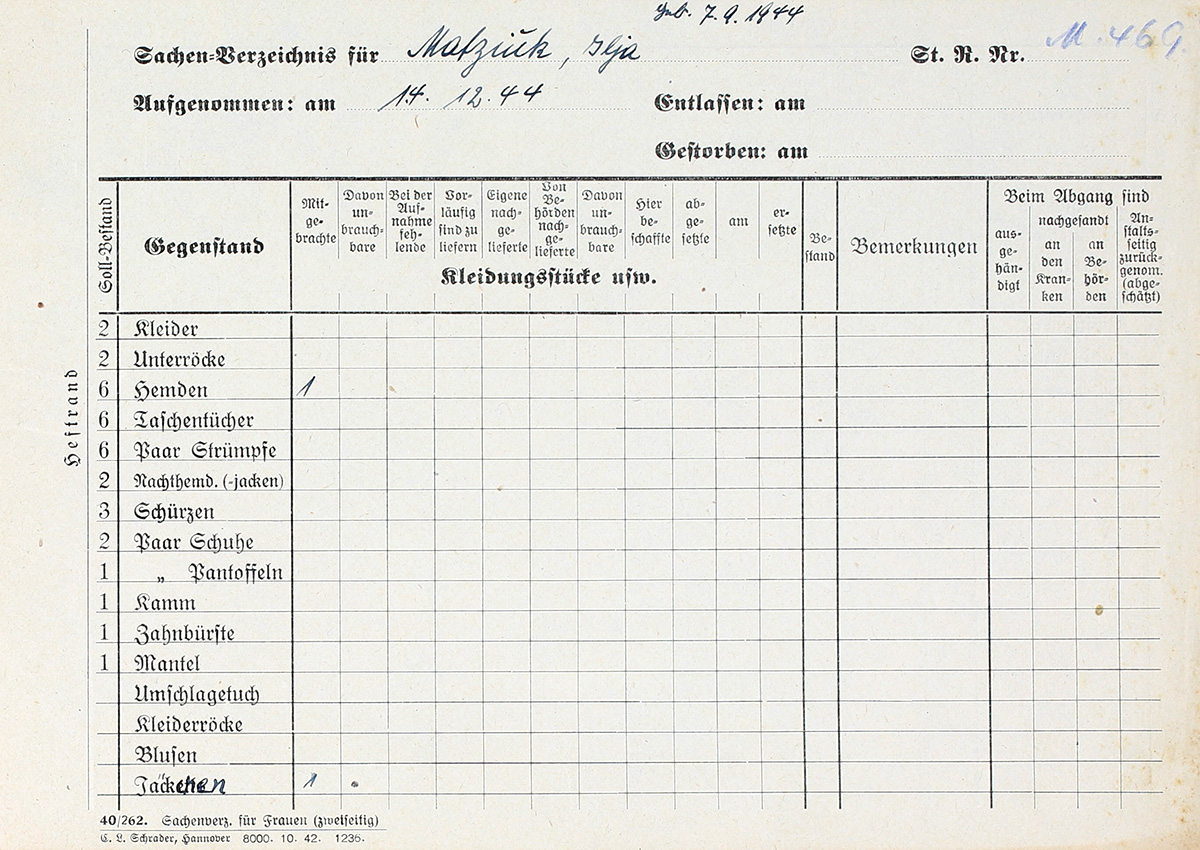

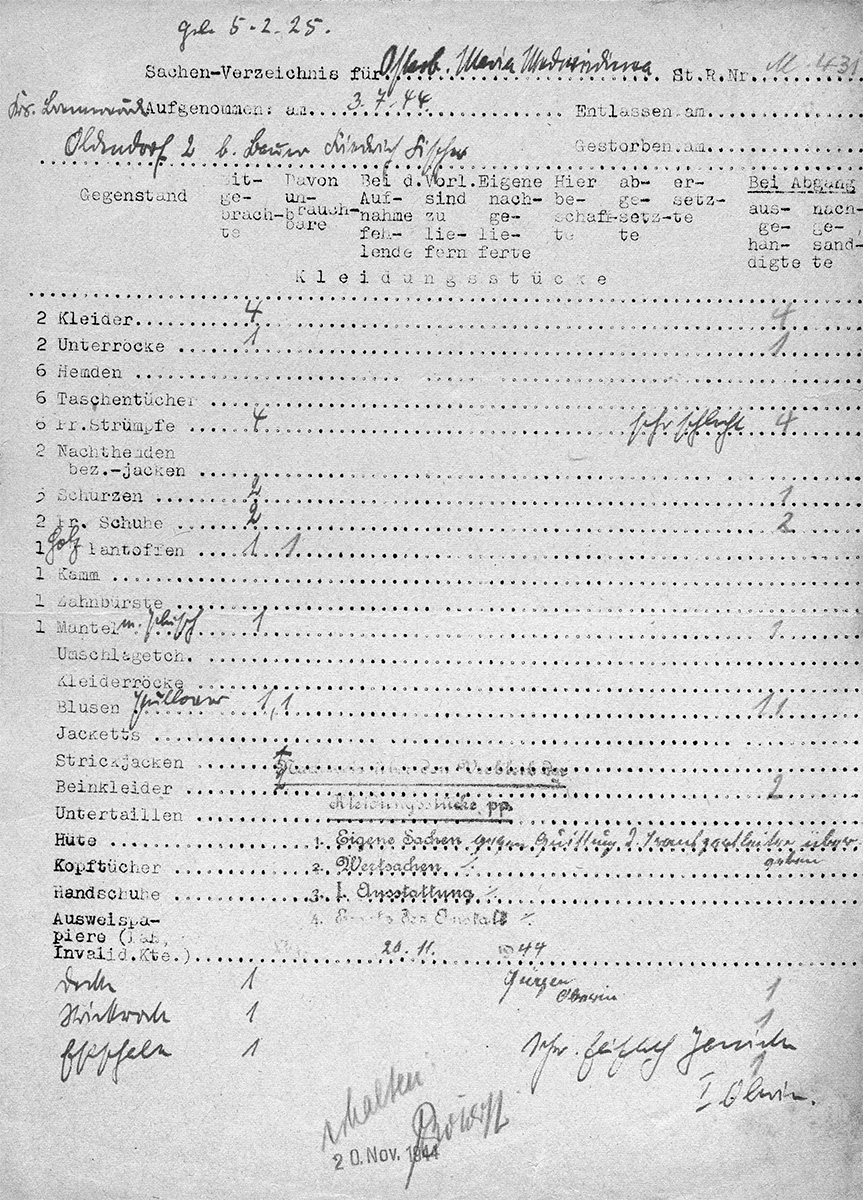

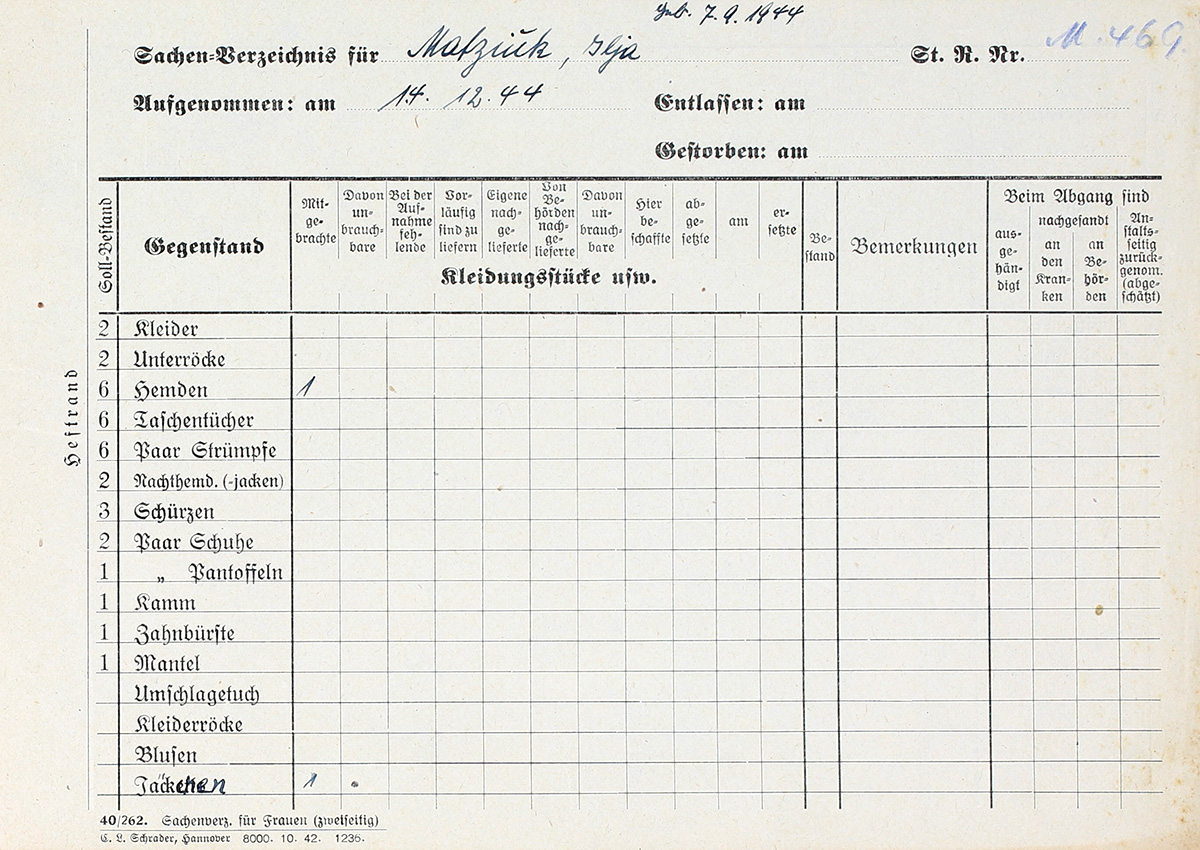

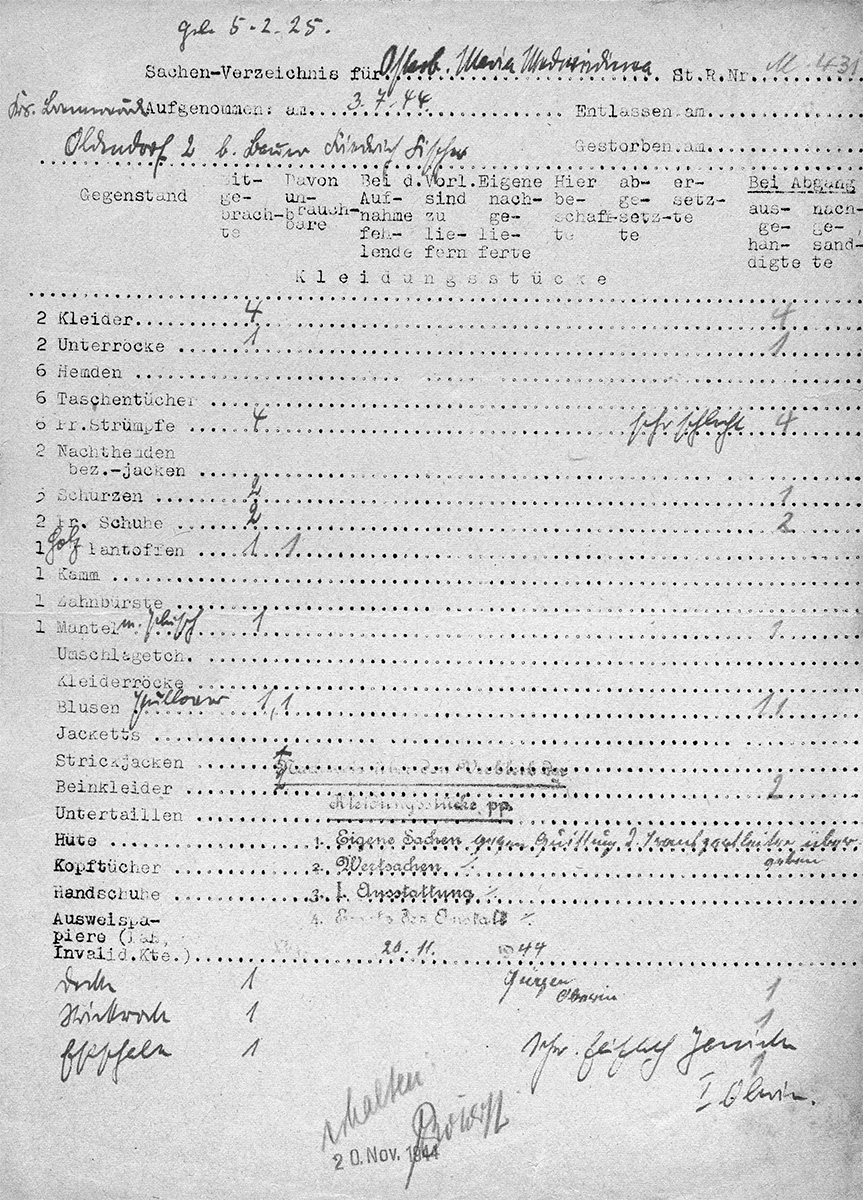

Aktendeckel und das Sachenverzeichnis der Krankenakte von Ilja Matziuk, Vorderseite.

NLA Hannover Hann. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 01836.

Ilja Matziuk wurde am 7. September 1944 in Delmenhorst geboren. Am 14. Dezember 1944 wurde sie zusammen mit ihrer Mutter, der Zwangsarbeiterin Maria Matziuk, aus der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen bei Oldenburg in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg gebracht. Sie gehörte also zu den insgesamt 33 Personen, die an diesem Tag nach Lüneburg verlegt wurden. Weil sie keine Behinderung hatte, wurde Ilja nicht in die »Kinderfachabteilung« aufgenommen, sondern blieb bei ihrer Mutter. Obwohl es mitten im Winter war, hatte Ilja bei ihrer Ankunft in Lüneburg nur ein Hemdchen und eine Wolljacke, vier Stoffwindeln und ein Federbett.

Ilja Matziuk starb am 3. Januar 1945, in der dritten Woche nach ihrer Ankunft. Sie wurde auf dem Anstaltsfriedhof auf dem Gräberfeld für ausländische Erkrankte und nicht auf dem Kindergräberfeld bestattet. Als Todesursache wurde »grippale Infektion« angegeben. Ihre Mutter wurde am 26. Juli 1945 »gebessert entlassen«.

ILJA MATZIUK

Ilja Matziuk ist ein Baby.

Sie ist 9 Wochen alt.

Ihre Mutter ist krank.

Darum ist sie in der Anstalt in Wehnen.

Ilja und ihre Mutter kommen im Jahr 1944

in die Ausländer-Sammelstelle nach Lüneburg.

Als Ilja nach Lüneburg kommt, ist Winter.

Aber sie hat nur ein dünnes Hemd und

eine Wolljacke an.

Darum bekommt sie eine starke Erkältung.

Ilja stirbt 3 Wochen später am 3. Januar 1945.

Sie wird auf dem Gräber-Feld

für ausländische Kranke beerdigt.

Sie kommt nicht auf das Gräber-Feld für Kinder.

Dann ist die Nazi-Zeit vorbei.

Iljas Mutter überlebt.

Sie wird im Juli 1945 aus der Anstalt entlassen.

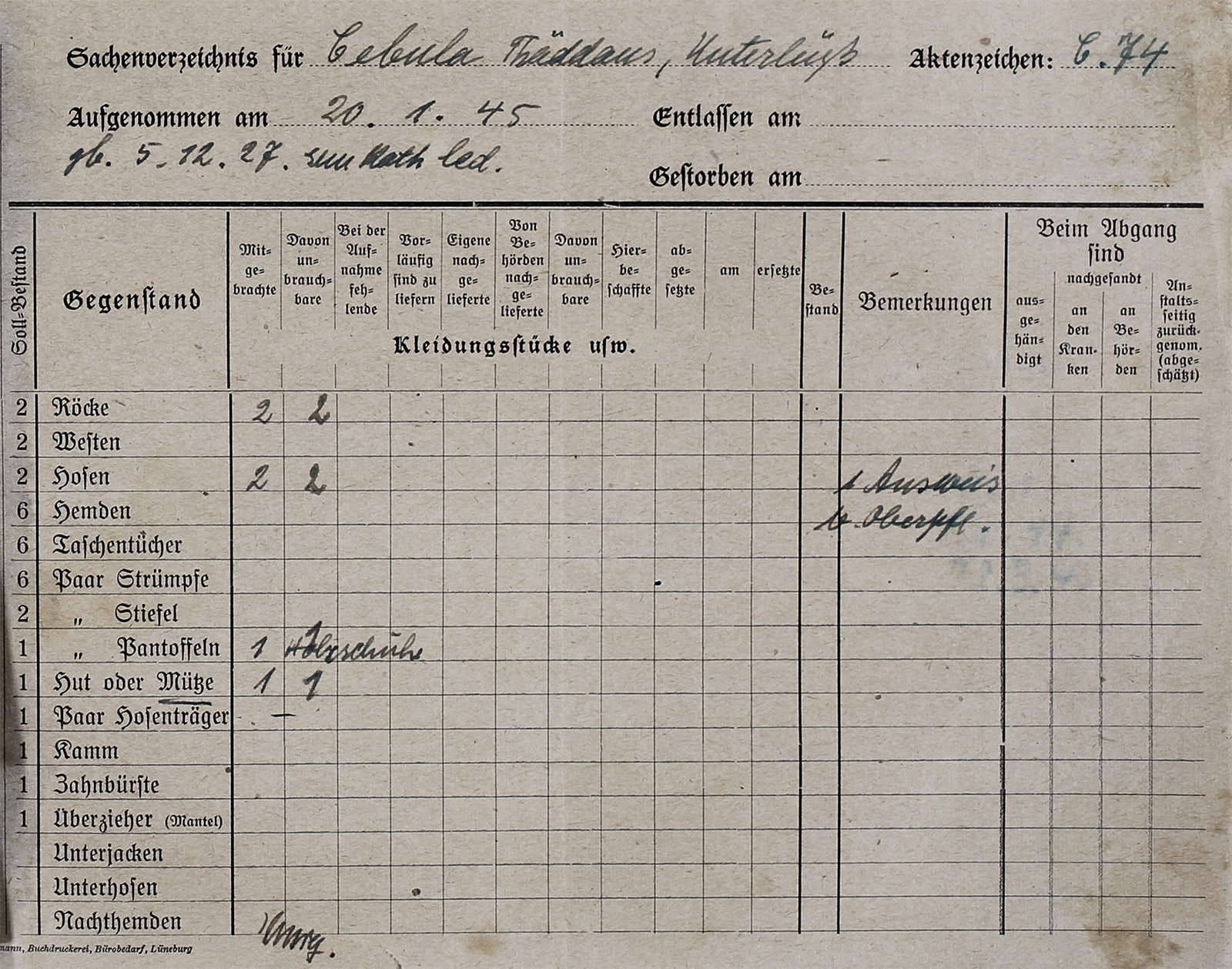

TADEUSZ CEBULA (1927 – 1945)

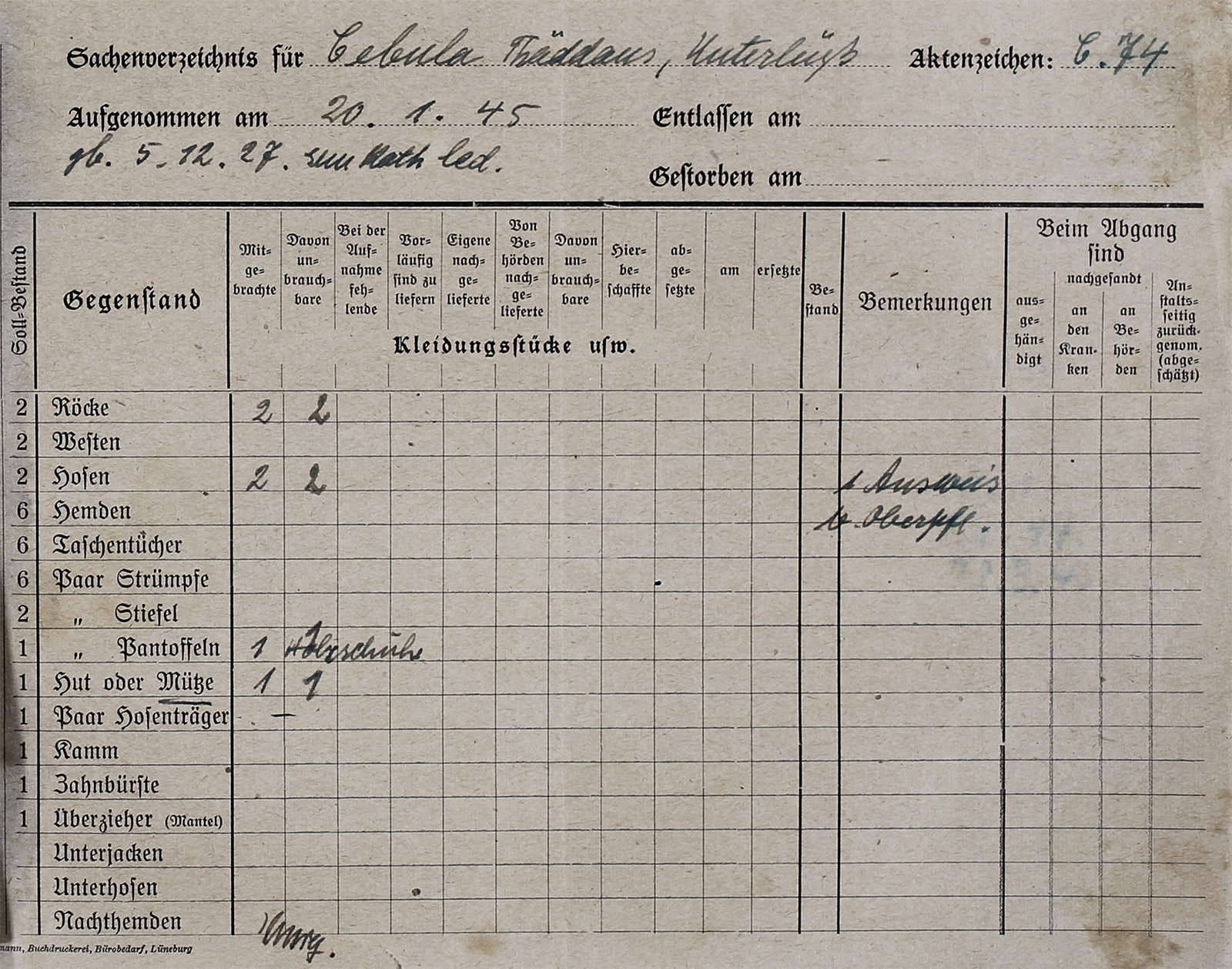

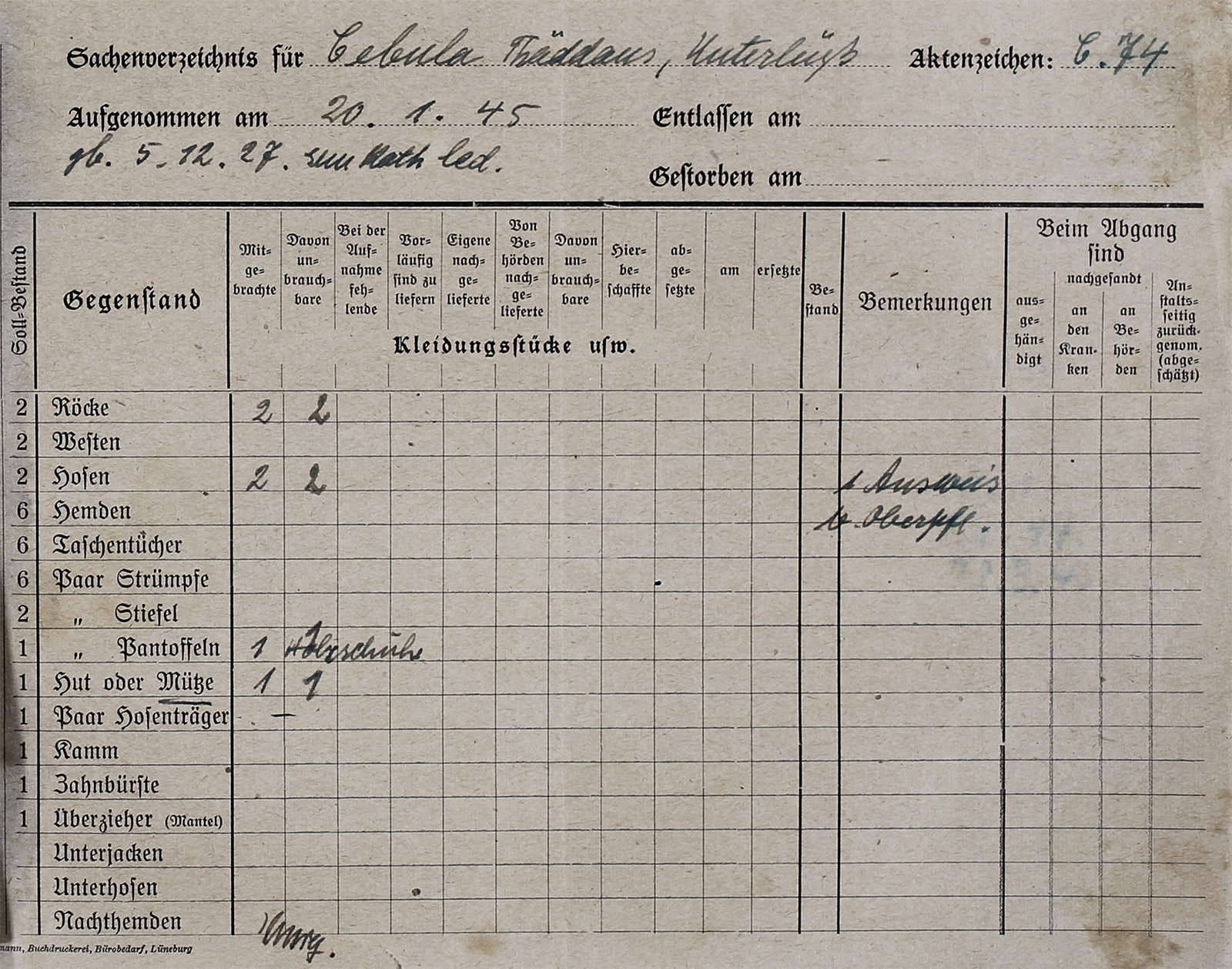

Sachenverzeichnis von Tadeusz Cebula, Vorderseite.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 Nr. 01701

Tadeusz Cebula wurde am 5. Dezember 1927 im Kreis Krakau in Polen geboren. Nach der Besetzung Polens durch die Deutschen ab 1. September 1939, wurden viele polnische Frauen und Männer zur Zwangsarbeit verpflichtet. Ab 1944 wurden dazu auch Jugendliche herangezogen. Einer dieser Jugendlichen war Tadeusz Cebula. Er war in Unterlüß bei Celle im Lager und arbeitete dort für den Rüstungsbetrieb Rheinmetall-Borsig. Laut Krankenakte war Tadeusz Cebula im Lager III untergebracht. Weil er angeblich »hochgradig schwachsinnig und in der Lagergemeinschaft wegen Unsauberkeit nicht tragbar« gewesen sei, ordnete der Betriebs- und Lagerarzt Hartung am 18. Januar 1945 seine Unterbringung in einer Anstalt an.

Das »Sachenverzeichnis« gibt Aufschluss darüber, dass Tadeusz am 20. Januar 1945 mit ein paar Holzpantinen, einer Mütze, zwei Hosen und zwei Hemden – also Häftlingskleidung – direkt in die »Ostarbeiter-Abteilung« in Haus 15 aufgenommen wurde.

TADEUSZ CEBULA

Tadeusz Cebula kommt aus Krakau in Polen.

Im Jahr 1944 machen die Nazis ihn zum Zwangs-Arbeiter.

Da ist Tadeusz erst 17 Jahre alt.

Er lebt in einem Lager.

Es geht ihm schlecht.

Der Lager-Arzt untersucht ihn.

Er stellt fest:

Tadeusz Cebula ist krank und braucht Hilfe.

Er muss in eine Anstalt.

Tadeusz Cebula kommt in die Ausländer-Sammelstelle nach Lüneburg.

Bei seiner Ankunft in Lüneburg hat er nur

Holz-Schuhe und Häftlings-Kleidung an.

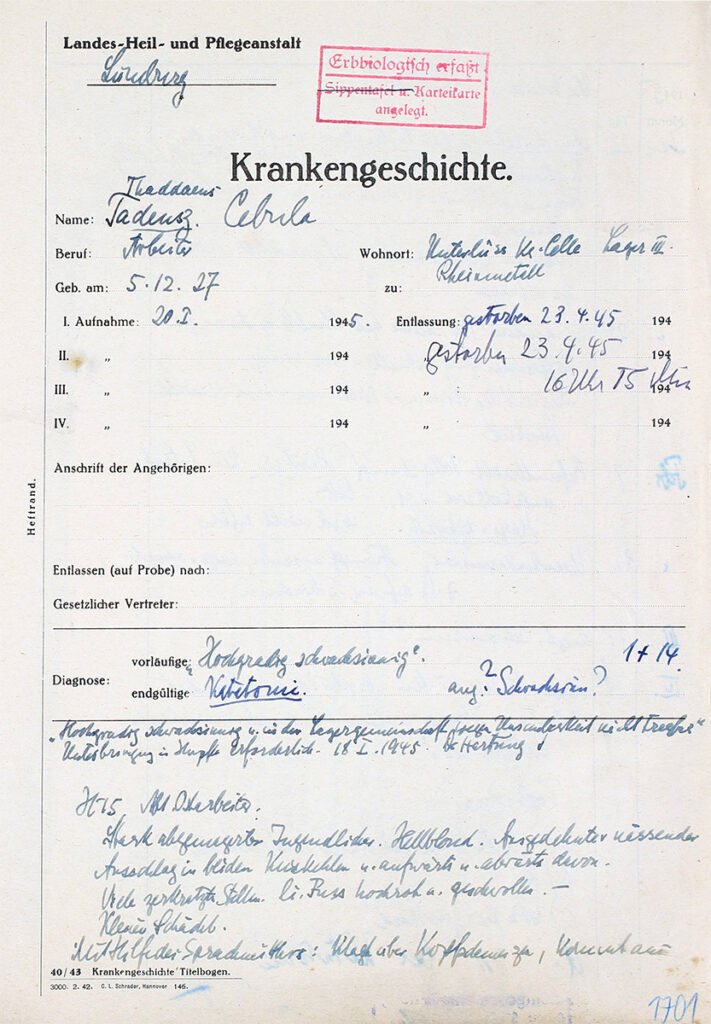

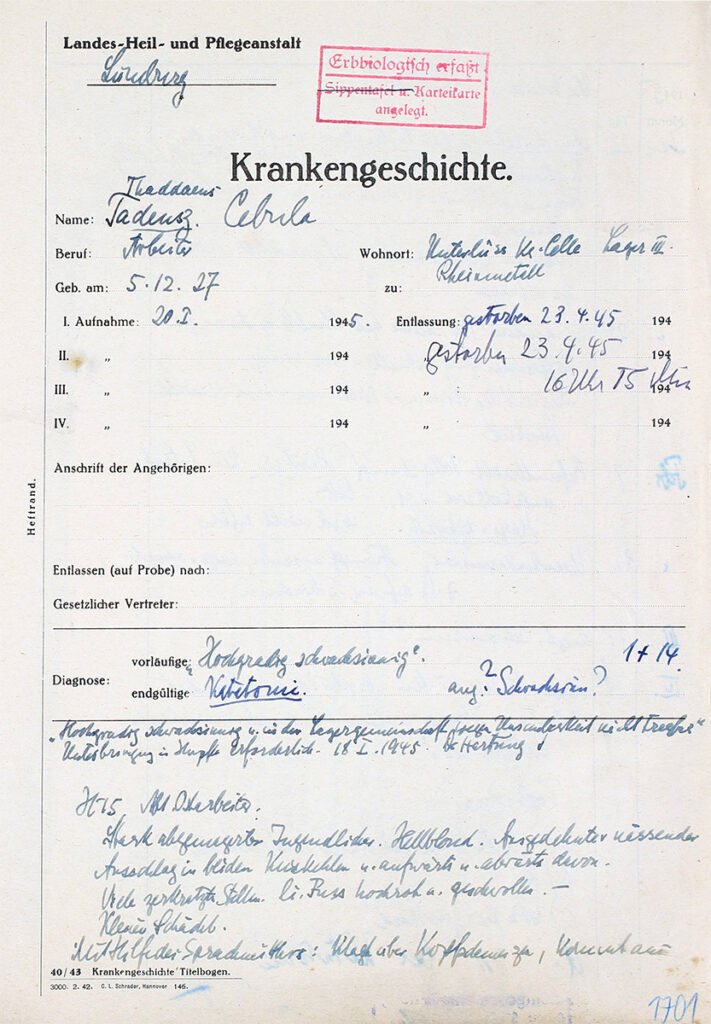

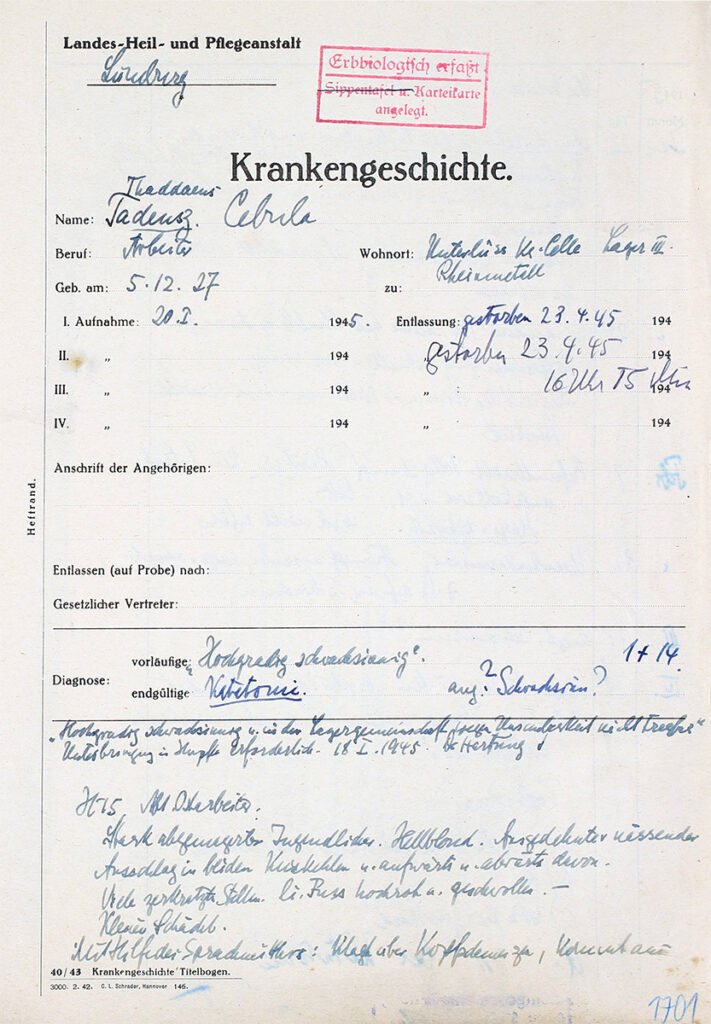

Auszug aus der Krankengeschichte von Tadeusz Cebula.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 Nr. 01701.

Tadeusz Cebula war stark abgemagert. In seiner Akte sind keine Hinweise auf lebensrettende Maßnahmen zu finden, beispielsweise zusätzliche Verpflegung oder Sondennahrung. Obwohl ein anderer polnischer Zwangsarbeiter als Übersetzer bestätigen konnte, dass Tadeusz Cebula gute Schulkenntnisse besaß und sehr gut rechnen konnte, kam für Rudolf Redepenning ein »angeborener Schwachsinn« infrage. Tadeusz wurde jegliche Therapie verweigert.

Tadeusz Cebula war erst 17 Jahre alt, als er am 23. April 1945 in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg starb.

Tadeusz kann kein Deutsch.

Aber ein anderer Kranker übersetzt für ihn.

Er sagt:

Vor der Zwangs-Arbeit ist Tadeusz ein guter Schüler.

Er weiß viel und kann gut rechnen.

Trotzdem sagt der Arzt Rudolf Redepenning:

Tadeusz ist dumm.

Er hat eine geistige Behinderung.

Tadeusz ist ganz dünn.

Er braucht Essen und Medikamente.

Aber die Ärzte und Pfleger geben ihm nichts.

Er bekommt keine Behandlung.

Tadeusz stirbt im April 1945.

Er stirbt an Hunger und schlechter Behandlung.

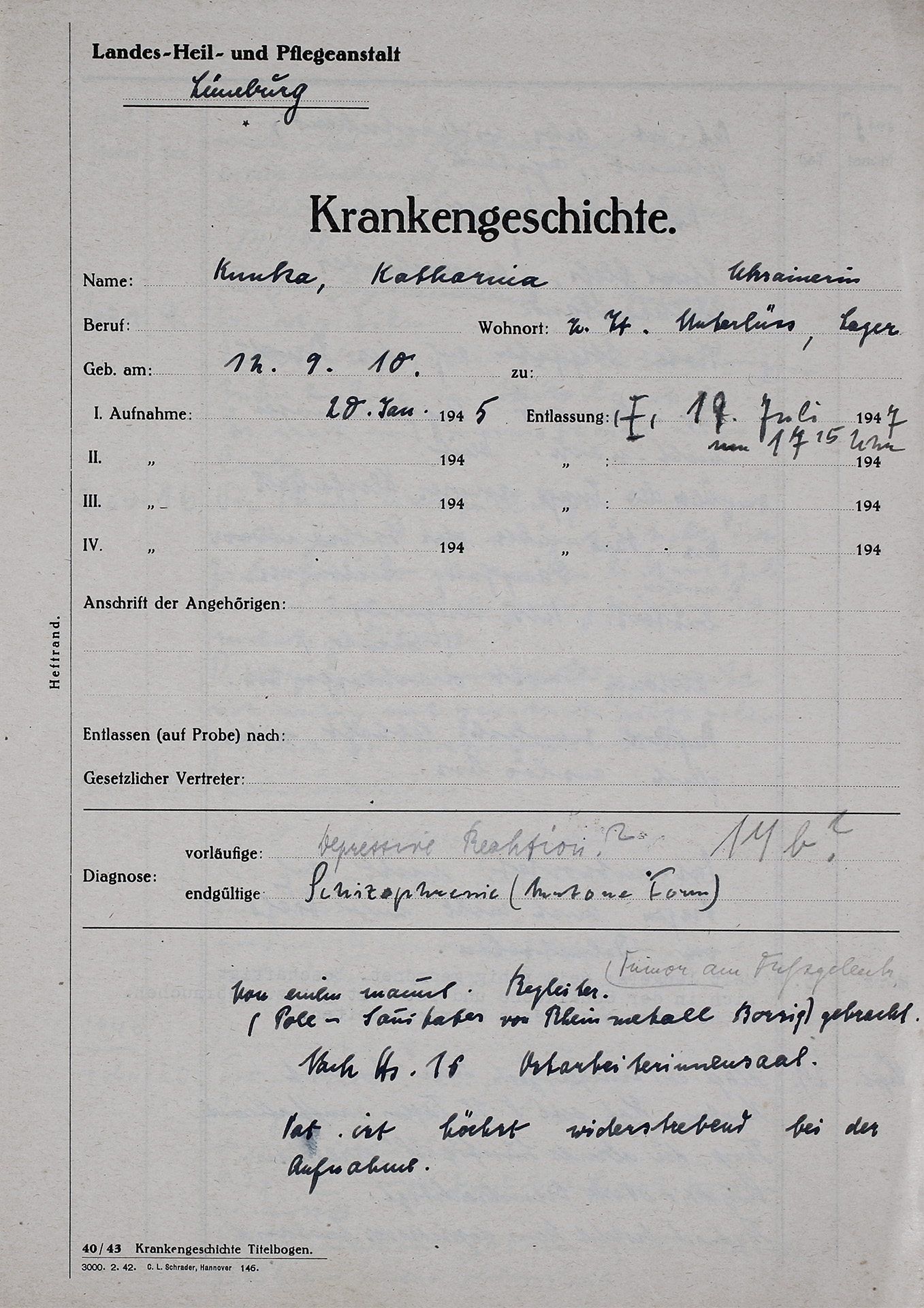

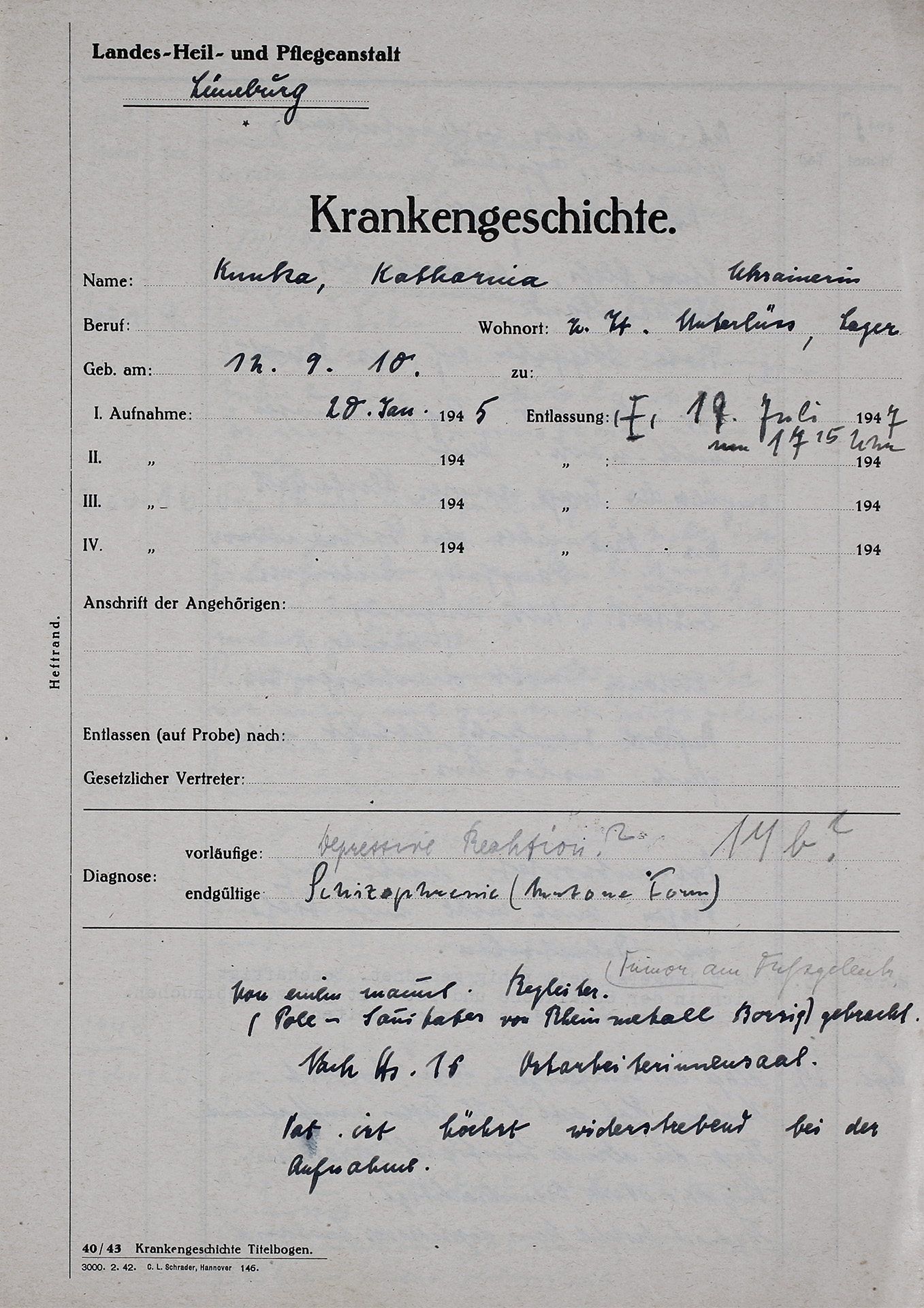

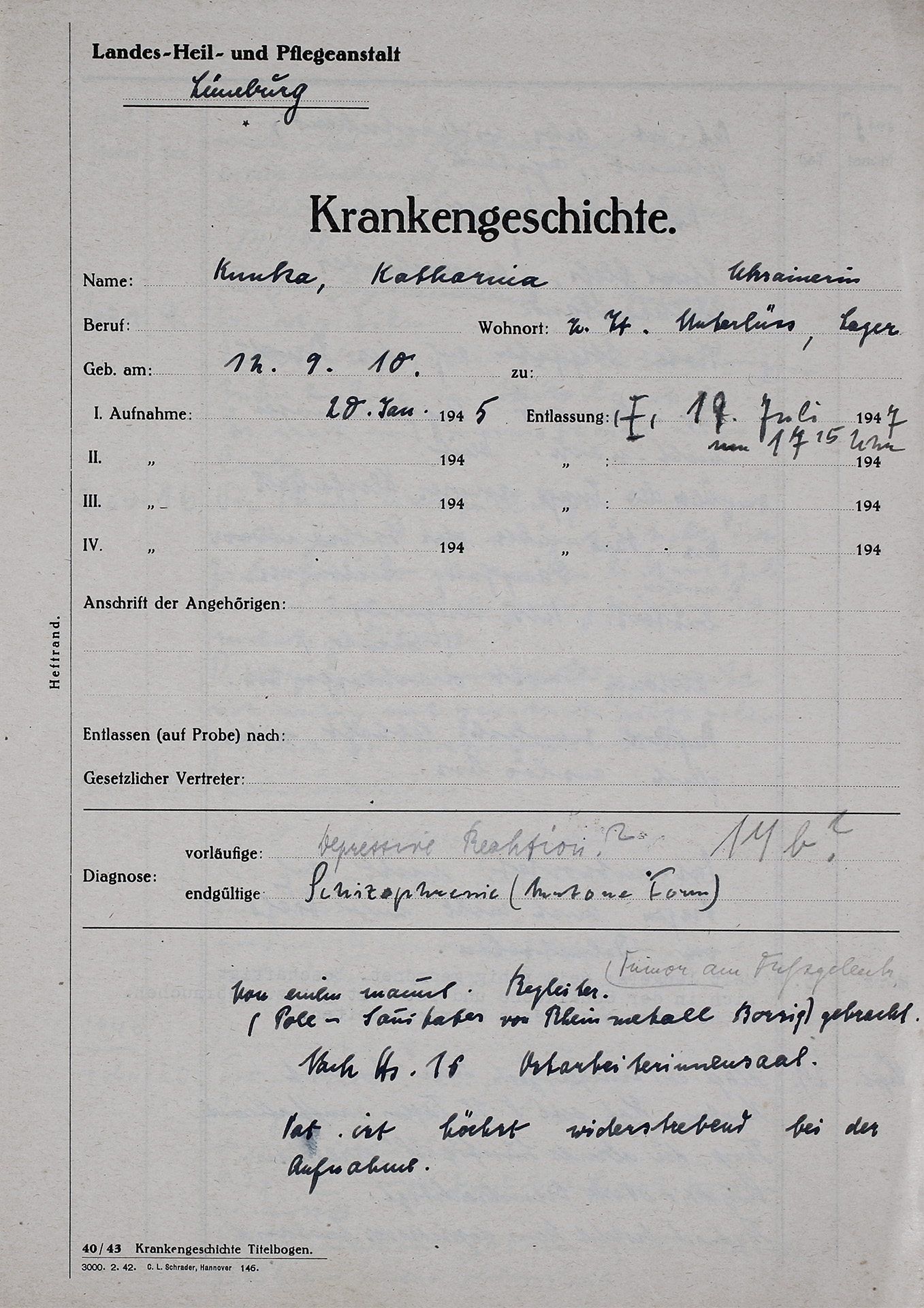

KATHARINA KUNKA (1910 – 1947)

Auszug aus der Krankengeschichte von Katharina Kunka.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 02058.

Katharina Kunka wurde in der Ukraine geboren. Wegen einer Tumorerkrankung wurde sie am 4. Oktober 1944 im St. Josefstift in Celle aufgenommen. Nach ihrer Rückkehr ins Zwangsarbeiterlager der Rheinmetall-Borsig-Werke in Unterlüß untersuchte sie der Betriebs- und Lagerarzt. Er wies sie wegen »Ratlosigkeit, ängstlichem Umherschauen, Nicht Ansprechbarkeit« in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg ein. Am 20. Januar 1945 kam sie dort in den »Ostarbeiterinnensaal«, den man inzwischen in Haus 16 eingerichtet hatte. Bei der Aufnahme wurde sie als blass, gehemmt und ängstlich beschrieben, »rote Strippen« auf der Brust deuteten auf eine Misshandlung hin. Im März 1945 ging es Katharina Kunka besser, sie arbeitete in der Schälküche mit.

Im September 1945 entwickelte sie erste Anzeichen einer Tuberkulose. Sie musste in der Anstalt infiziert worden sein. Obwohl sie inzwischen psychisch gesund war, wurde sie nun wegen der Tuberkulose-Erkrankung nicht entlassen.

Ab dann ging es ihr bis zu ihrem Tod am 19. Juli 1947 sehr wechselhaft. Gustav Marx ordnete mehrfach Sondenernährung für sie an. Trotzdem vermerkte er am 18. Juli 1947 einen »fortgeschrittenen Kräfteverfall« und einen »elenden Zustand«. Am nächsten Tag war Katharina Kunka tot. Sie starb im Alter von 36 Jahren, offiziell an Lungentuberkulose.

KATHARINA KUNKA

Katharina Kunka kommt aus der Ukraine.

Sie ist Zwangs-Arbeiterin und

lebt in einem Lager in Deutschland.

Katharina hat einen Tumor im Gehirn.

Sie hat also Krebs.

Darum kommt sie in ein normales Krankenhaus in Celle.

Als sie zurück ins Lager kommt,

hat sie Angst und ist verwirrt.

Der Lager-Arzt sagt:

Katharina muss in eine Anstalt.

Sie kommt in die Ausländer-Sammelstelle nach Lüneburg.

Sie kommt in das Haus 16.

Dort stellt der Arzt fest:

Jemand hat Katharina Gewalt angetan.

Darum hat sie Angst und ist verwirrt.

Sie ist nicht krank.

3 Monate später geht es Katharina besser.

Sie arbeitet in der Küche.

Dort schält sie Gemüse.

6 Monate später bekommt

Katharina eine Lungen-Krankheit.

Darum muss sie weiter in der Anstalt bleiben.

Katharina bleibt noch 2 Jahre in der Anstalt.

Sie ist sehr schwach.

Es gibt zu wenig Essen.

Sie bekommt extra Nahrung.

Aber das reicht nicht.

Katharina stirbt im Jahr 1947.

Da ist sie 36 Jahre alt.

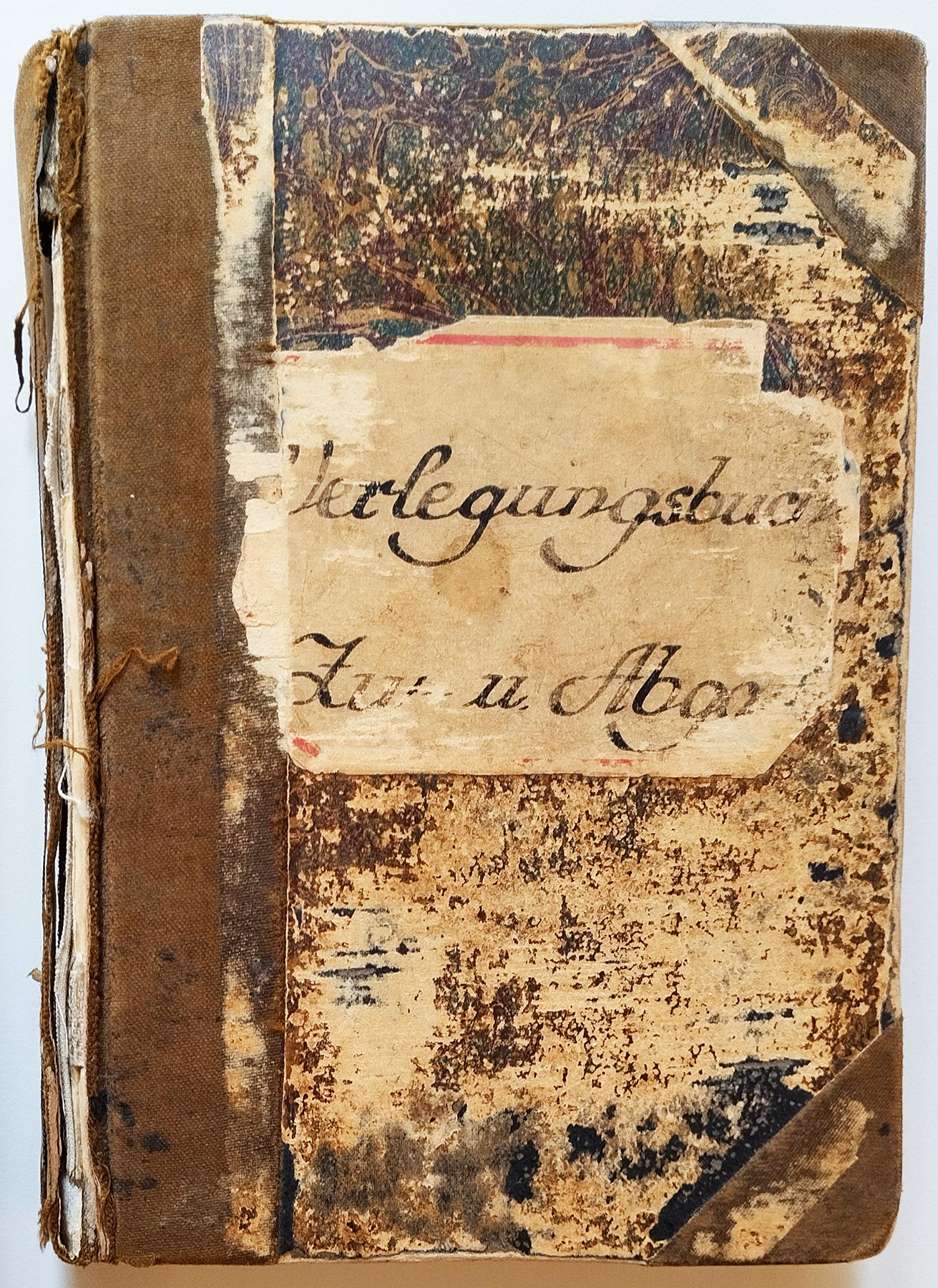

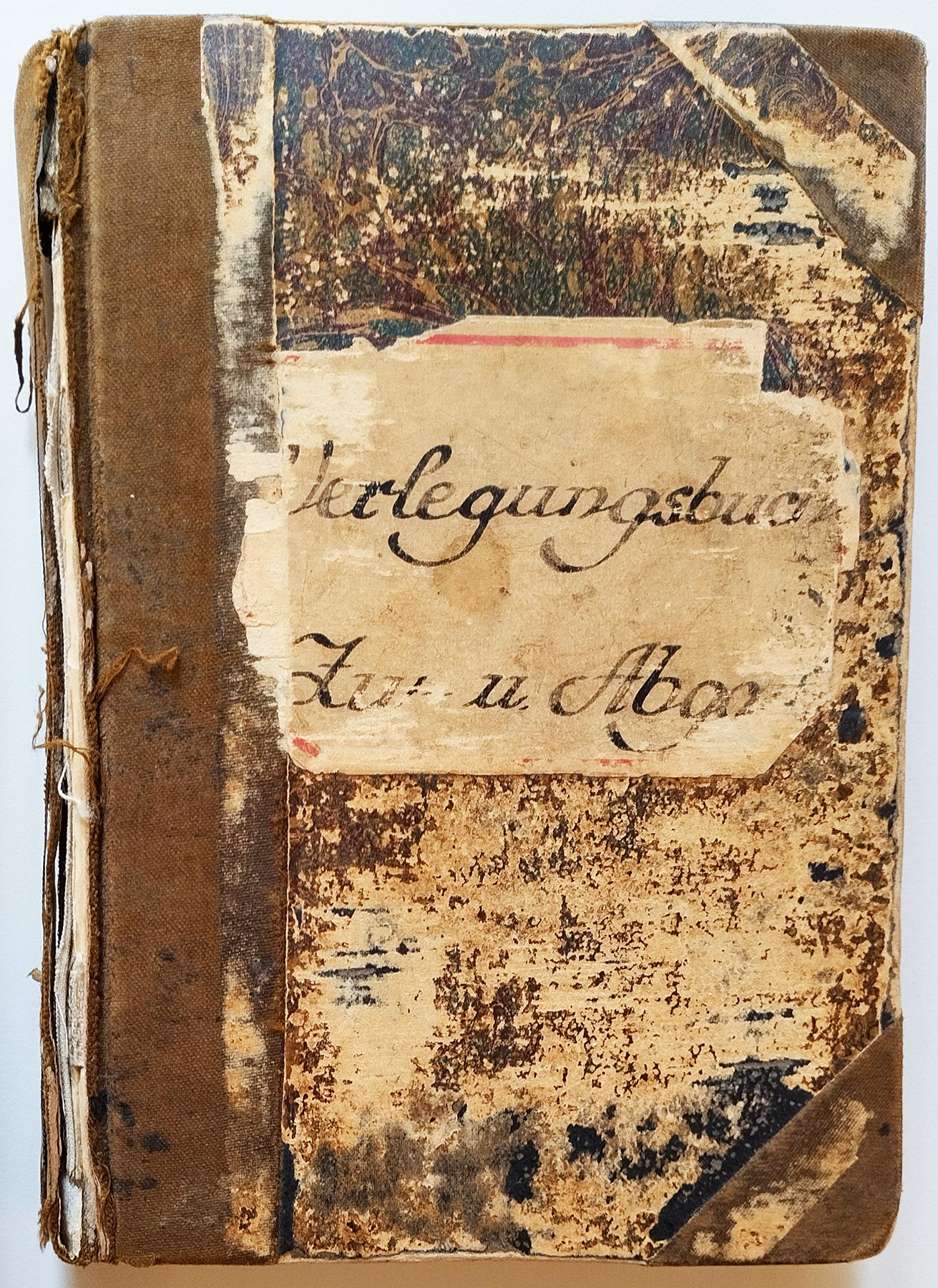

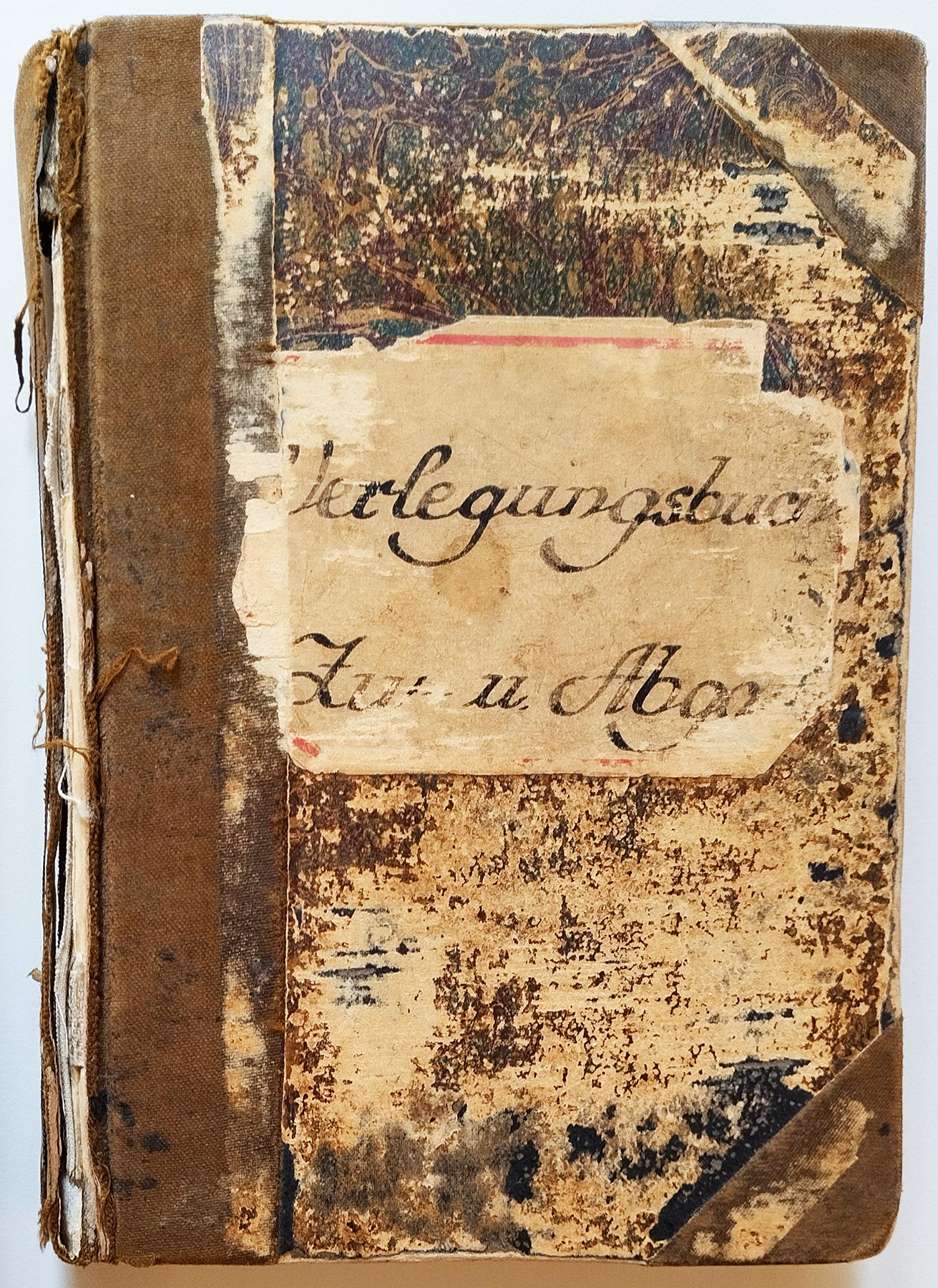

Verlegungsbuch Zu- und Abgänge (Haus 15), Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, vom 1.10.1930 bis 23.6.1950.

ArEGL 46.

In diesem Stationsbuch sind Patienten notiert, die vom 1. Oktober 1940 bis zum 23. Juni 1950 in Haus 15 der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen bzw. von dort verlegt oder entlassen wurden. Das Buch veranschaulicht die verschiedenen Phasen der »Euthanasie«. Zugleich zeugt es von der schleichenden Gewöhnung bzw. Verrohung und mittelbaren Beteiligung an Entrechtung und Gewalt.

Bis 1941 wurden die Erkrankten und ihre Habseligkeiten genau erfasst. Mit Beginn der »Euthanasie« wurden meist nur noch Nachnamen notiert. Im Frühjahr 1941 wurden die Sammelverlegungen in Tötungsanstalten dokumentiert. Ab 1944 gibt es namenlose Einträge, wie etwa »10 Russen«. Haus 15 war inzwischen sogenannte » Ostarbeiter-Abteilung« geworden. 1945 werden die Toten nur noch als Strichliste geführt. Auf einer Seite findet sich der Eintrag »20/1 |Cebula | Aufnahme | 151«. Es handelt sich um Tadeusz Cebula.

Das ist ein Stations-Buch.

Es ist von Haus 15 in der Anstalt in Lüneburg.

Im Stations-Buch stehen alle Kranken,

die in den Jahren 1940 bis 1950 in Haus 15 sind.

Das Stations-Buch zeigt,

wie man ausländische Kranken behandelt.

Im Jahr 1940 steht im Stations-Buch

• der Name von jedem Kranken.

• alles, was die Kranken mit in die Anstalt bringen.

Im Jahr 1941 steht oft nur noch der Nachname

von den Kranken im Stations-Buch.

Im Frühjahr 1941 ist die Aktion T4.

So nennen die Nazis

den Kranken-Mord mit Gas.

Einige Kranke aus Haus 15 sterben bei der Aktion T4.

Die Namen von den Opfern stehen alle im Stations-Buch.

Ab dem Jahr 1944 stehen im Stations-Buch oft

keine Namen mehr.

Die Nazis schreiben dann nur noch:

10 Russen oder 5 Polen.

Im Jahr 1945 schreiben die Nazis keine Namen mehr

ins Stations-Buch.

Es gibt nur noch eine Strich-Liste.

Jeder Strich steht für einen Toten.

Den Nazis ist es egal, welche Menschen sterben.

In diesem Stations-Buch steht auch Tadeusz Cebula.

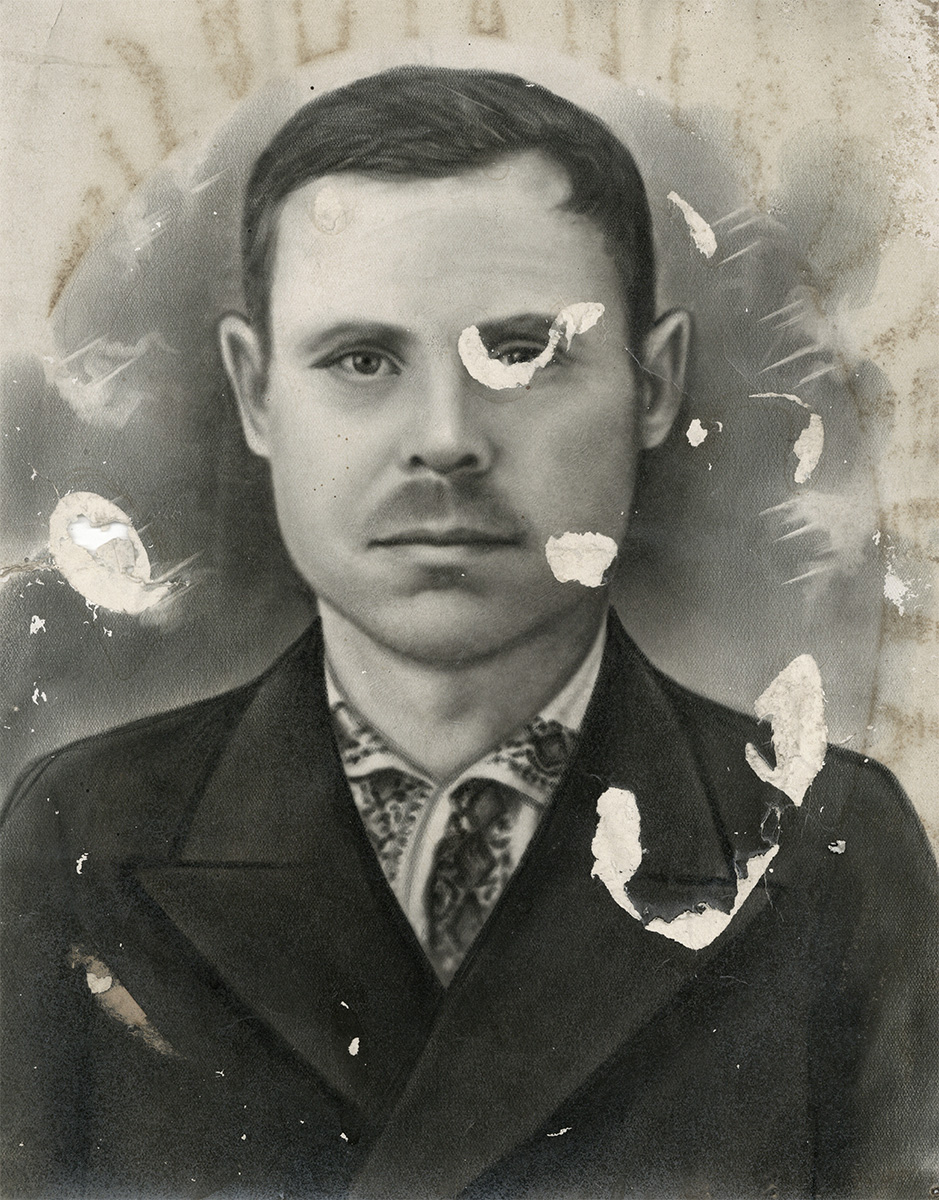

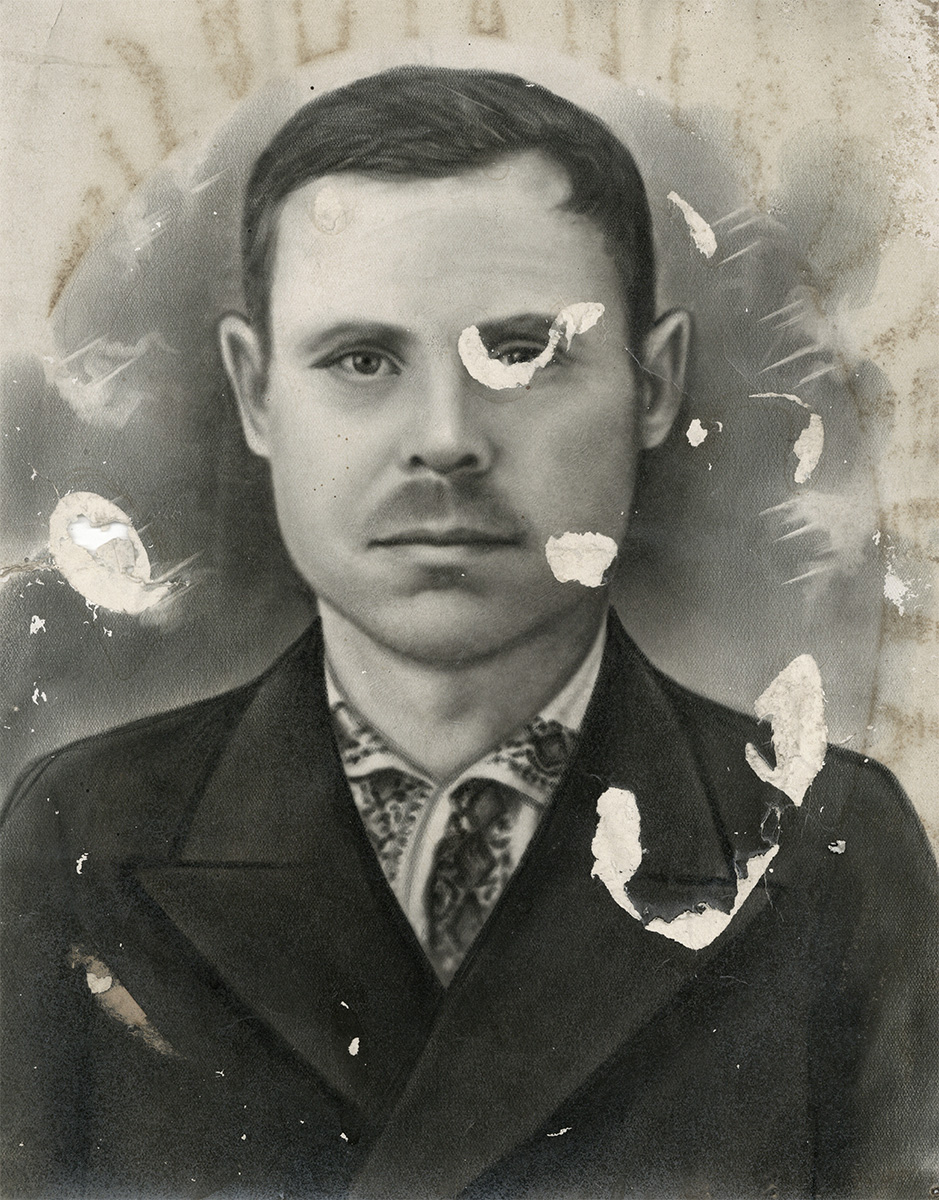

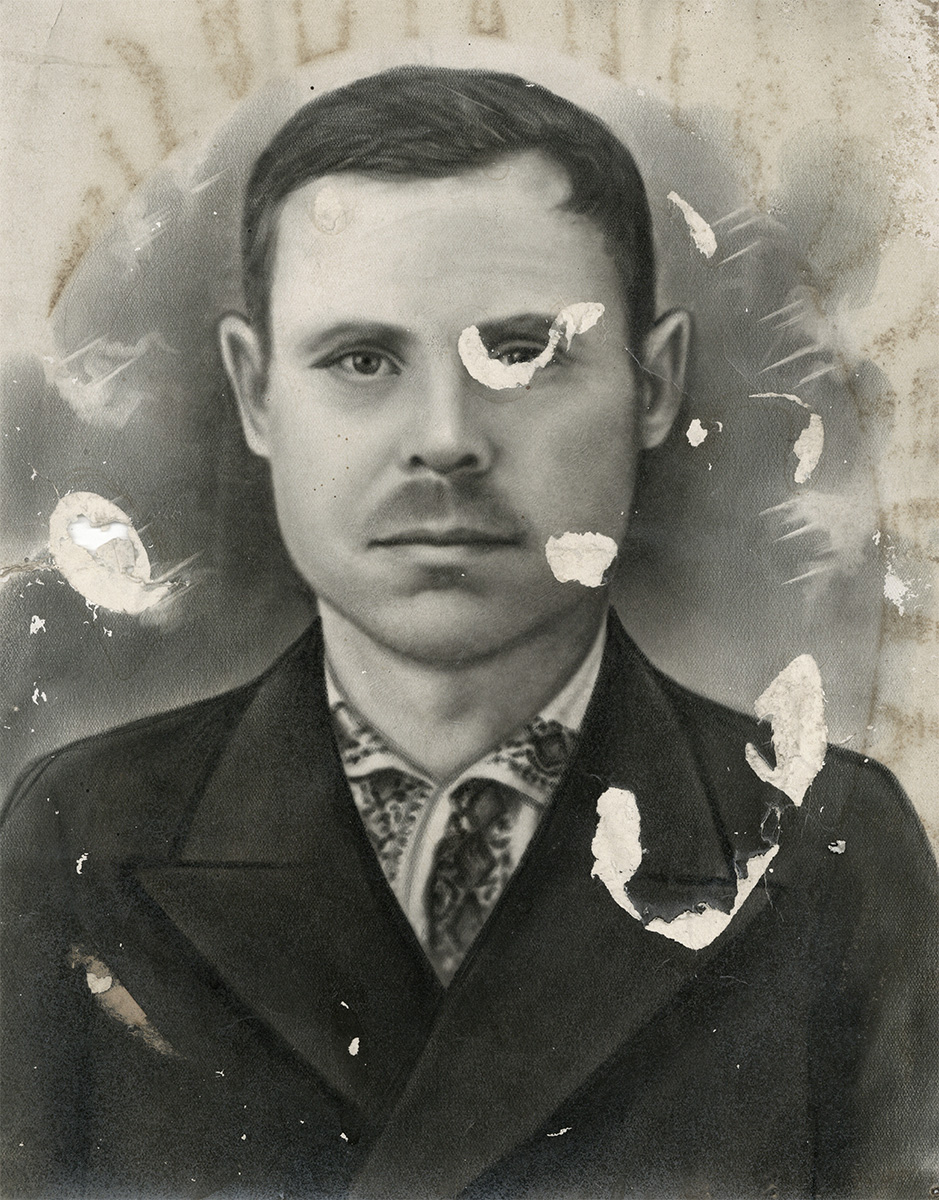

JUCHIM SCHNAL (1903 – 1945)

Porträt von Juchim Schnal, vor 1944.

Privatbesitz Oksana Fischer.

Juchim Schnal wurde am 11. Oktober 1903 in Tomaschow in der Ukraine (heute Polen) geboren. Am 6. Januar 1944, dem orthodoxen Weihnachtsfest, wurde er zur Zwangsarbeit verschleppt. Als Wehrmachtssoldaten das Haus durchsuchten, in dem er lebte, war er gerade auf Toilette. Weil er dort nichts mitbekommen hatte, spülte er, und dadurch wurde man auf ihn aufmerksam. Er wurde zur Hafenarbeit nach Brake an der Weser im Kreis Wesermarsch gebracht. Wegen Erschöpfung wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Wehnen eingewiesen.

JUCHIM SCHNAL

Das ist ein Foto von Juchim Schnal aus dem Jahr 1944.

Er kommt aus Tomaschow in der Ukraine.

Juchim ist im Jahr 1903 geboren.

Im Januar 1944 wird Juchim

von deutschen Soldaten verhaftet.

Die Soldaten durchsuchen das Haus, in dem Juchim lebt.

Juchim merkt nichts von der Durchsuchung,

weil er auf der Toilette ist.

Er spült.

Das hören die deutschen Soldaten und finden ihn.

Sie nehmen ihn mit.

Tadeusz wird Zwangs-Arbeiter im Hafen von Brake.

Er muss dort so schwer arbeiten, dass er krank wird.

Dann kommt er in die Anstalt in Wehnen.

»Eine Verständigung mit Sch.[nal] war nicht möglich. Sch. isoliert sich auch völlig von seinen eigenen Landsleuten und versandete schließlich mehr und mehr.«

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00381.

Der Arzt in Wehnen sagt:

Man kann nicht mit Juchim reden.

Er redet mit keinem.

Er redet auch nicht mit anderen Menschen aus der Ukraine.

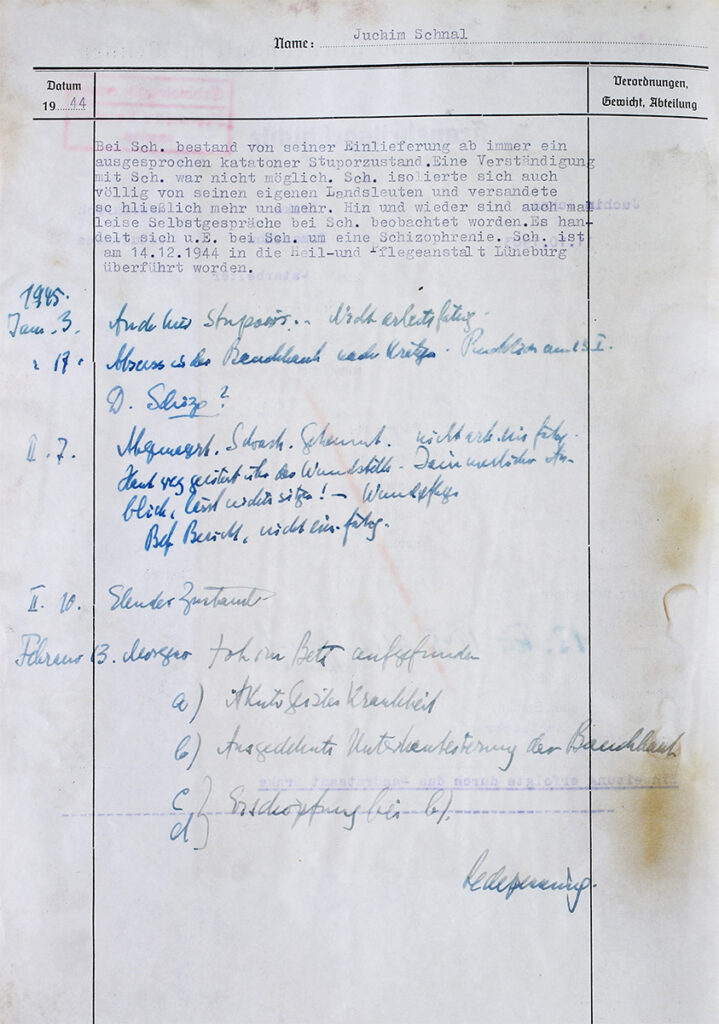

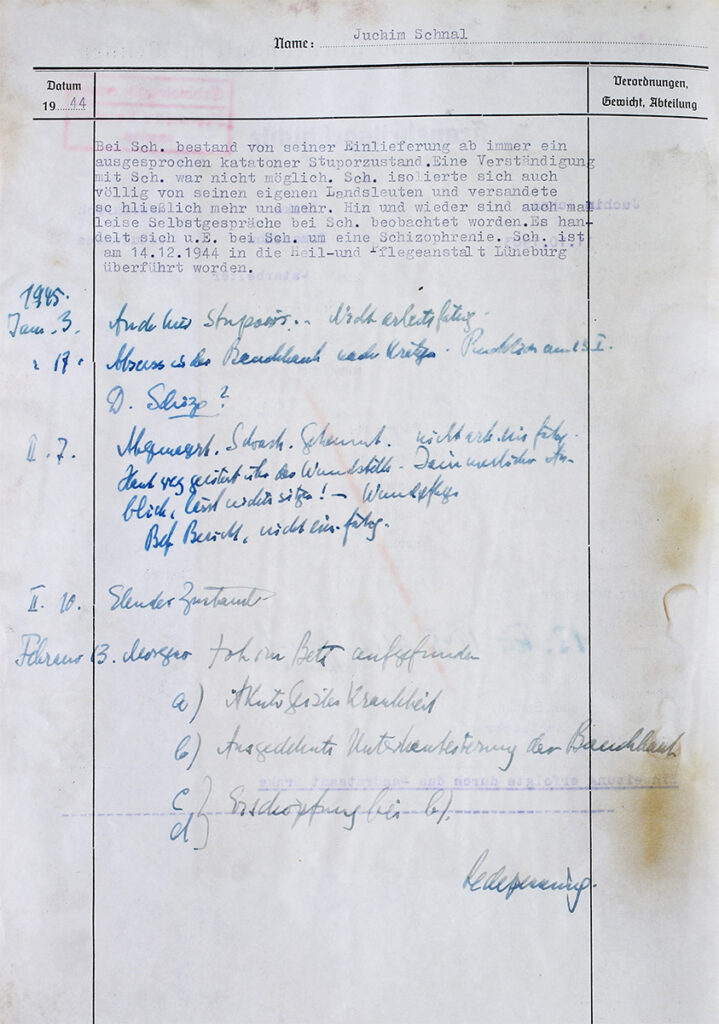

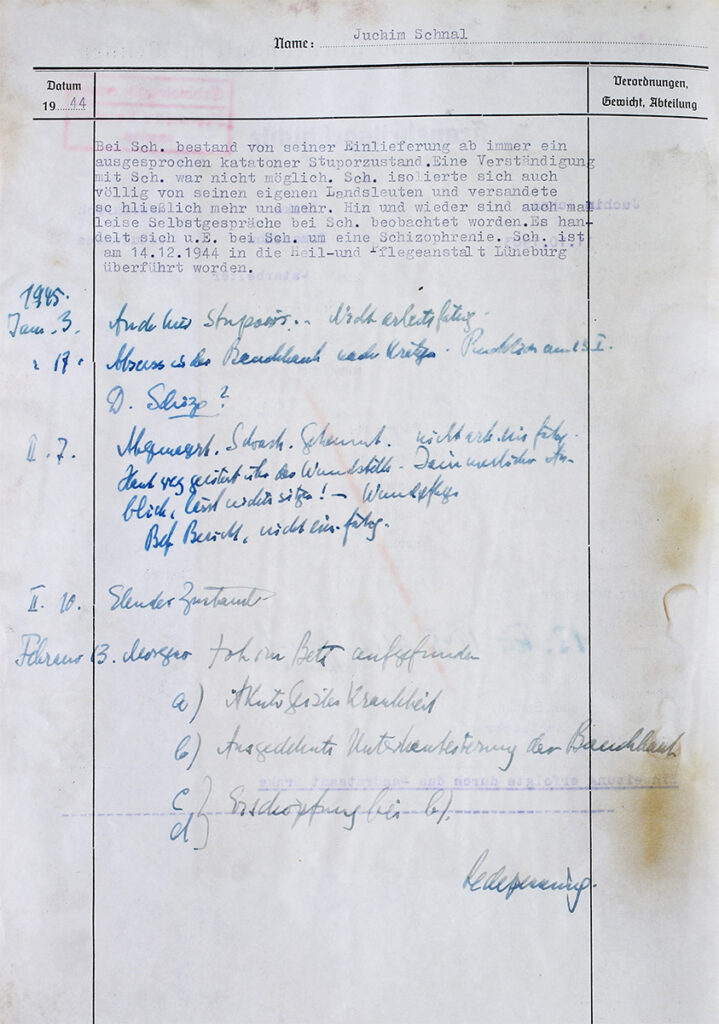

Auszug aus der Krankengeschichte von Juchim Schnal.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00381.

Am 14. Dezember 1944 wurde Juchim Schnal in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg verlegt. Erst am 3. Januar 1945 wurde er in körperlich völlig geschwächtem Zustand von Rudolf Redepenning untersucht. Danach folgten nur wenige Einträge in der Krankengeschichte. Die Wortwahl dort lässt keinen Zweifel daran, mit welcher geringen Wertschätzung Redepenning ihn behandelte.

Am 14. Dezember 1944 kommt Juchim Schnal

in die Ausländer-Sammelstelle nach Lüneburg.

Der Arzt Rudolf Redepenning untersucht ihn

erst 3 Wochen später.

Rudolf Redepenning behandelt ihn schlecht.

»Abgemagert. Schwach. Gehemmt. Nicht arb.[eits]ein.[satz]fähig. Haut weggeeitert über der Wundstelle. Jämmerlicher Anblick, lässt nichts sitzen! – Wundpflege. Bef.[und] Bericht, nicht ein.[satz]fähig.«

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00381.

Der Arzt Rudolf Redepenning schreibt:

Juchim Schnal ist sehr dünn und kann nicht arbeiten.

Er kann nicht zurück in die Zwangs-Arbeit.

Drei Tage später notierte Redepenning nur »Elender Zustand.« Weitere drei Tage später war Juchim Schnal tot. Am 13. Februar 1945 morgens fand man ihn leblos in seinem Bett. Die offizielle Todesursache lautete »Erschöpfung bei ausgedehnter Unterhauteiterung der Bauchhaut«. Juchim Schnal wurde 41 Jahre alt. Er soll ein tiefgläubiger Mensch gewesen sein.

3 Tage später schreibt Rudolf Redepenning:

Juchim Schnal sieht krank aus.

3 Tage später ist Juchim Schnal tot.

Rudolf Redepennig schreibt:

Juchim stirbt an einer Haut-Entzündung und

an Erschöpfung.

Aber das ist eine Lüge.

Juchum Schnal ist verhungert.

Das ist auch Mord.

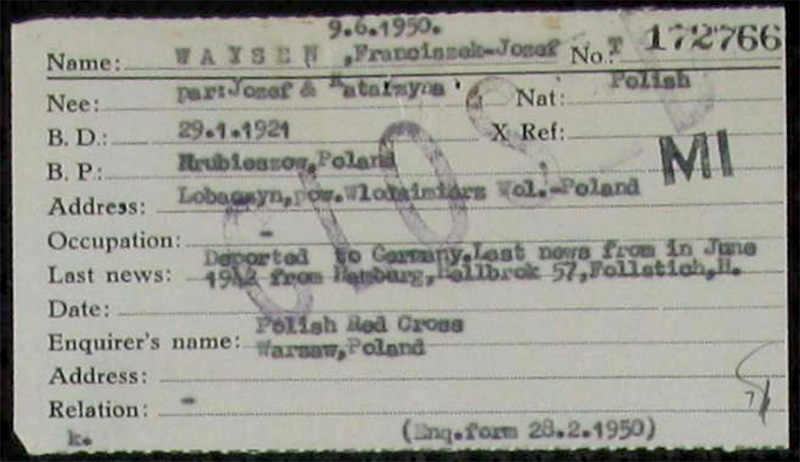

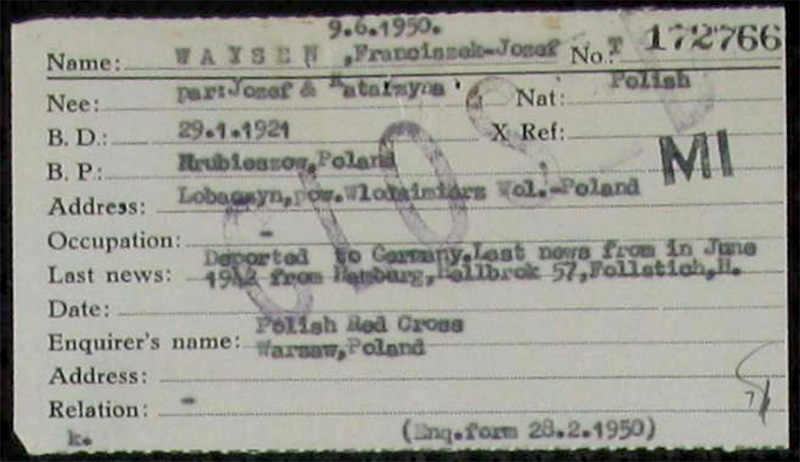

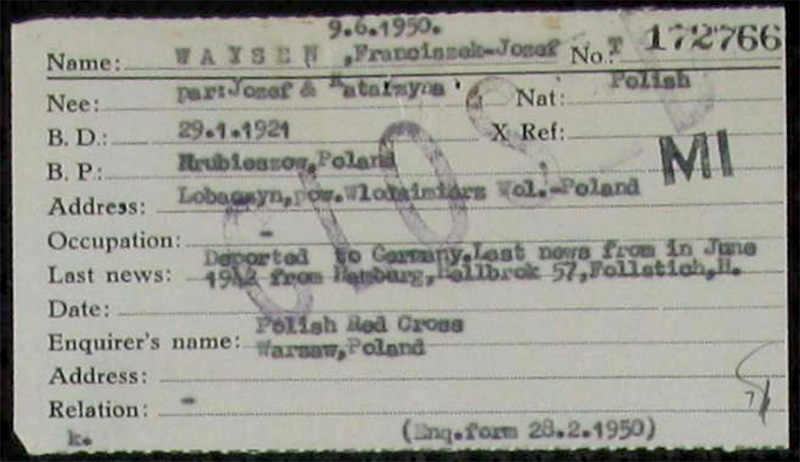

FRANCISZEK JÓZEF WAJSEN (1921 – 1945)

Identitätsnachweis von Franciszek Wajsen, nach 1945.

Arolsen Archives.

Franciszek Wajsen stammte aus Hrubieszów in Polen. Er war Sohn des Handwerkers Józef Wajsen und dessen Ehefrau Katarzyna (geborene Hunkiewicz). Józef war deutsch-jüdischer Herkunft. Franciszek hatte vier Brüder: Mieczysław, Jan, Kazimierz und Stanisław. Er war der Zweitälteste. Mieczysław ging als »Volkdeutscher« nach Schlesien, er überlebte als Übersetzer in Frankreich. Der jüngere Bruder Jan verschwand von einem Tag auf den anderen. Die Familie geht davon aus, dass er erschossen wurde.

FRANCISZEK WAJSEN

Franciszek Wajsen kommt aus Hrubieszów in Polen.

Er hat einen älteren Bruder und 3 jüngere Brüder.

Sein älterer Bruder überlebt den Krieg.

Er arbeitet als Übersetzer in Frankreich.

als Übersetzer in Frankreich.

Ein jüngerer Bruder verschwindet plötzlich.

Die Familie denkt:

Er ist erschossen worden.

Das ist ein Ausweis-Dokument von Franciszek Wajsen

aus dem Jahr 1945.

Kazimierz Wajsen (2. v. l.?) mit Kameraden aus der Zwangsarbeit, vor April 1944, Hamburg.

Privatbesitz Magda Wajsen.

Im Mai 1942 wurden die Brüder Kazimierz und Franciszek Wajsen zur Zwangsarbeit nach Hamburg verschleppt. Sie kamen in zwei verschiedene »Arbeitserziehungslager«, Franciszek wegen eines Fluchtversuchs, sein Bruder Kazimierz wegen »illegaler Versammlungen«. Kazimierz überlebte das Konzentrationslager Neuengamme und wurde im Mai 1945 auf dem Schiff »Athen« befreit.

Die Brüder Kazimierz und Franciszek Wajsen sind

Zwangs-Arbeiter.

Das ist im Mai 1942.

Die Nazis bringen die beiden nach Hamburg.

Franciszek versucht wegzulaufen.

Kazimierz geht heimlich zu einer Versammlung.

Die Nazis bestrafen die beiden dafür.

Sie kommen

in 2 verschiedene Arbeits-Erziehungs-Lager.

Sie müssen Zwangs-Arbeit machen.

Dann kommt Kazimierz ins KZ Neuengamme.

Er überlebt und wird im Mai 1945 befreit.

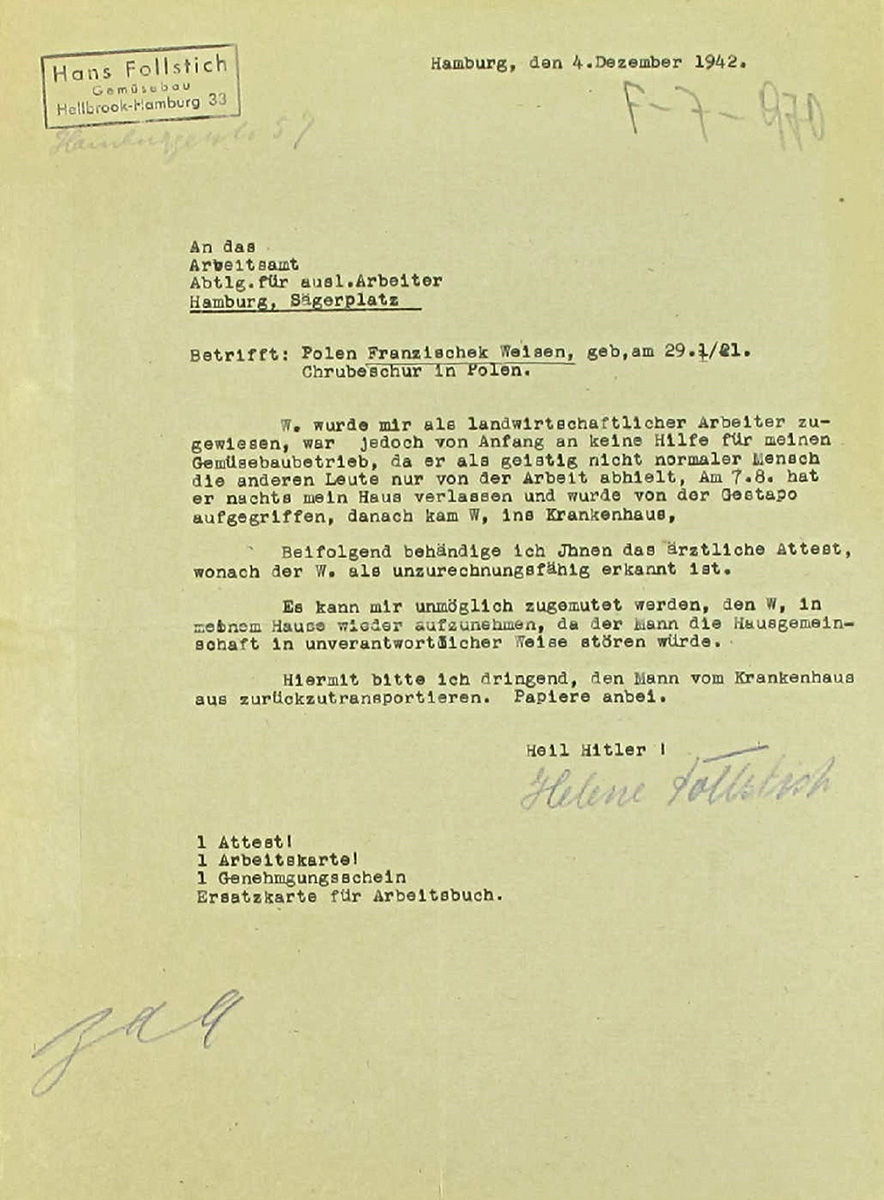

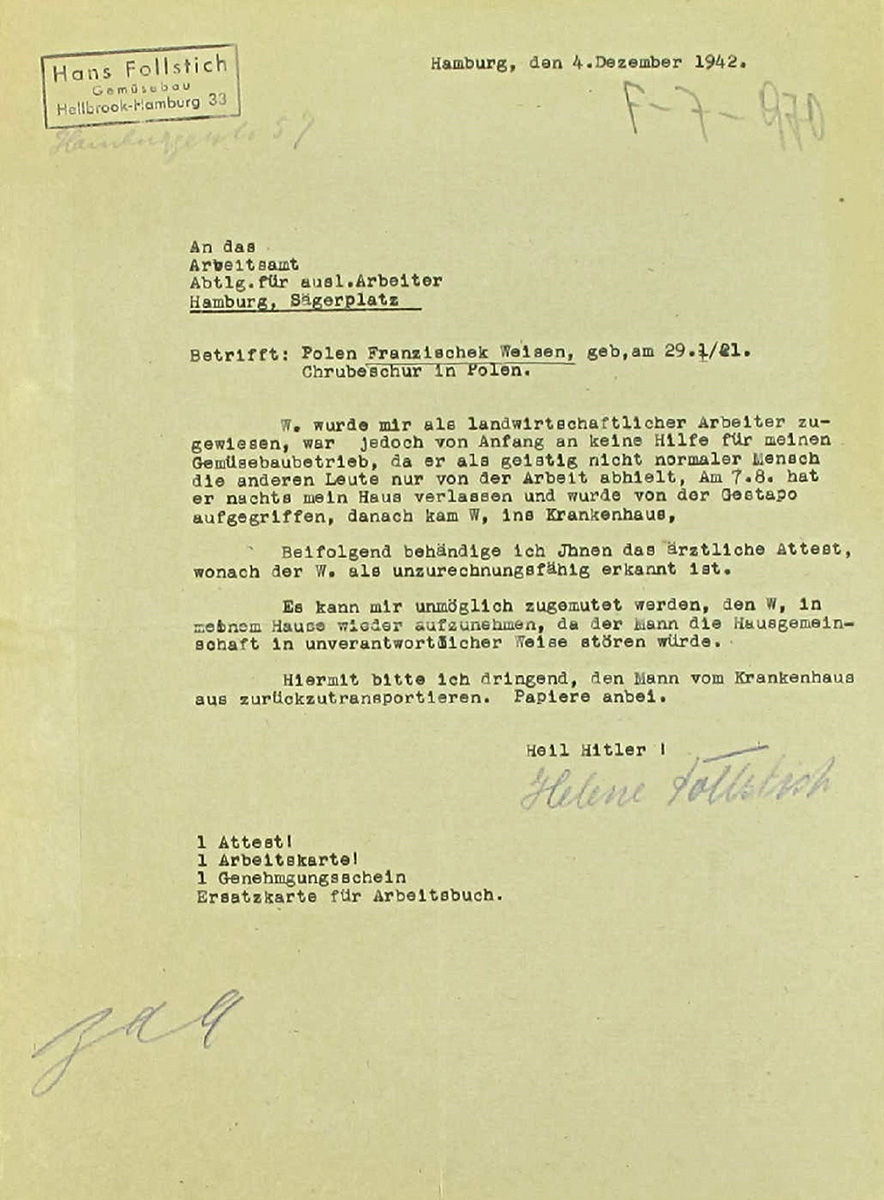

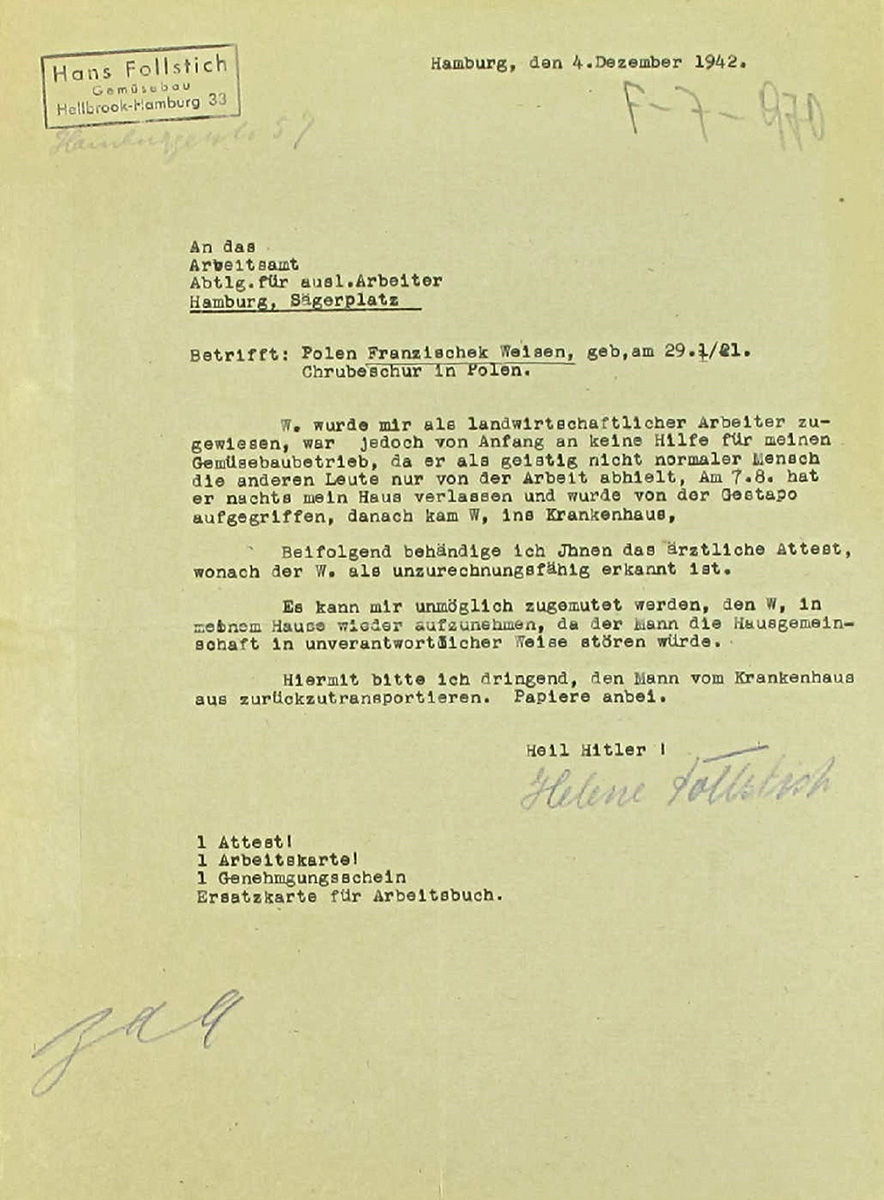

Brief von Hans Follstich an das Arbeitsamt Hamburg vom 4.12.1942.

Arolsen Archives.

Franciszek Wajsen hielt den Belastungen der Zwangsarbeit nicht stand. Er wurde von der Gestapo aufgegriffen und am 2. September 1942 in die Psychiatrie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf eingewiesen. Weil er als »arbeitsunfähig« eingestuft wurde und der Betrieb ihn nicht zurückhaben wollte, genehmigte das Arbeitsamt die vom Arzt angeratene Rückkehr nach Hause. Doch er kehrte nicht zurück.

Franciszek Wajsen schafft die Zwangs-Arbeit nicht.

Er wird krank.

Er kommt in das Universitäts-Klinikum

in Hamburg-Eppendorf.

Aber er wird nicht gesund.

Der Arzt sagt:

Franciszek ist zu krank zum Arbeiten.

Darum soll er zurück nach Polen.

Das schreibt der Arzt in diesem Brief

an das Arbeits-Amt in Hamburg.

Das Arbeits-Amt ist einverstanden.

Aber Franciszek kommt nicht nach Hause.

Es wird kein Zwangs-Arbeiter mehr nach Hause geschickt.

Das wird 1942 entschieden.

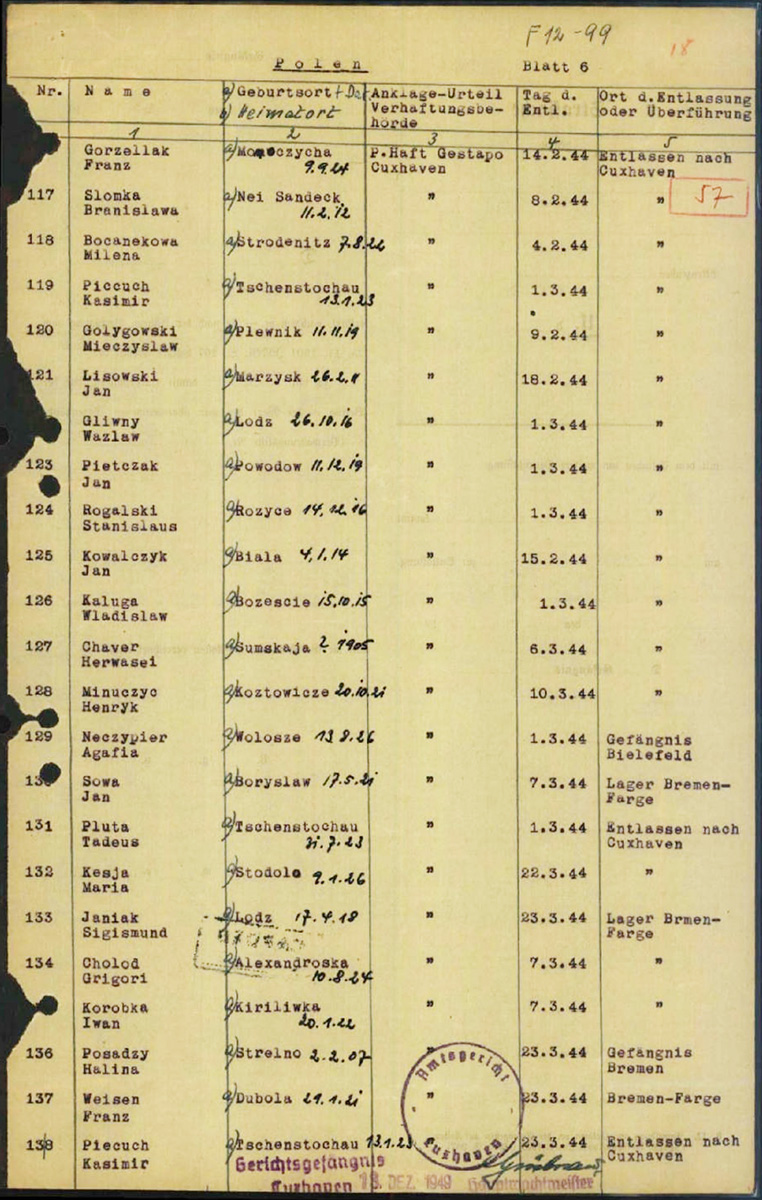

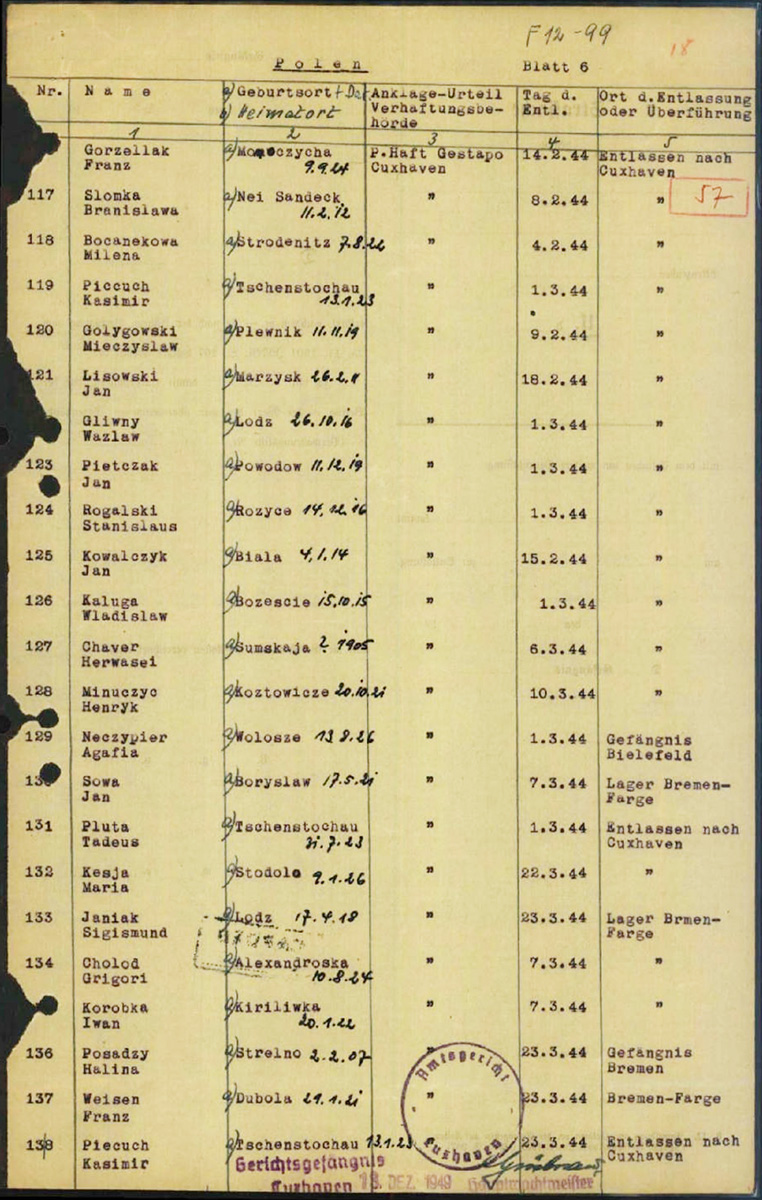

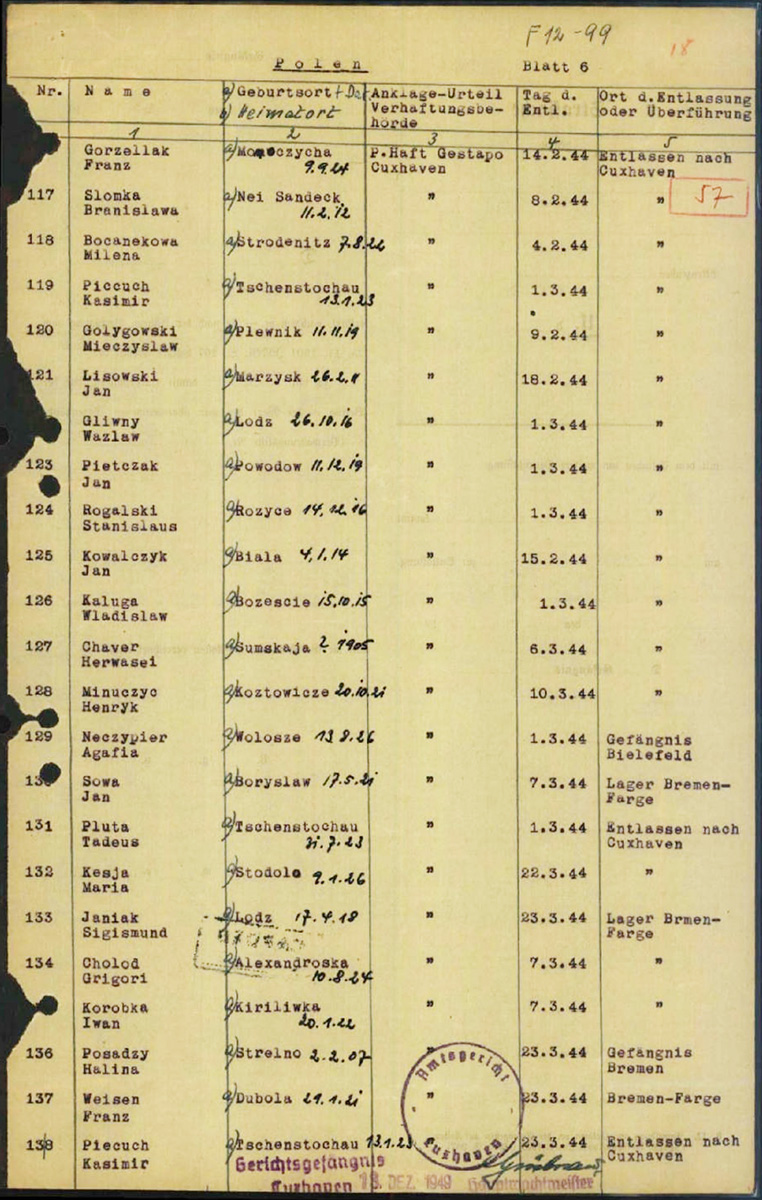

Haftliste polnischer Zwangsarbeiter, die aus dem Gerichtsgefängnis Cuxhaven anderen Haftorten überstellt wurden, 1944.

Arolsen Archives.

Im Dezember 1943 arbeitete Franciszek in Greversdorf-Oste bei einem Bauern. Im März 1944 wurde er wegen Fluchtgefahr aus dem Gerichtsgefängnis Cuxhaven in die Gestapohaft im »Arbeitserziehungslager« Bremen-Farge entlassen. Von dort wurde er am 26. Juni 1944 in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg verlegt. Franciszeks Mutter Katarzyna Wajsen flüchtete mit Stanisław nach Warschau. Sie ließ ihren Ehemann zurück. Józef soll danach nach Deutschland gegangen sein.

Im Jahr 1943 arbeitet Franciszek Wajsen

bei einem Bauern.

Im Jahr 1944 kommt er in ein KZ von der Gestapo.

Das ist kurz für: Geheime Staats-Polizei.

Die Gestapo ist eine extra Polizei von den Nazis.

Sie ist sehr brutal.

Die Gestapo hat eigene KZs.

Franciszek ist nur kurz im KZ von der Gestapo.

Dann wird er krank.

Er kommt in die Ausländer-Sammelstelle nach Lüneburg.

Dort stirbt er am 23. Januar 1945.

Er ist ein Opfer vom Kranken-Mord.

Er stirbt an Hunger und schlechter Behandlung.

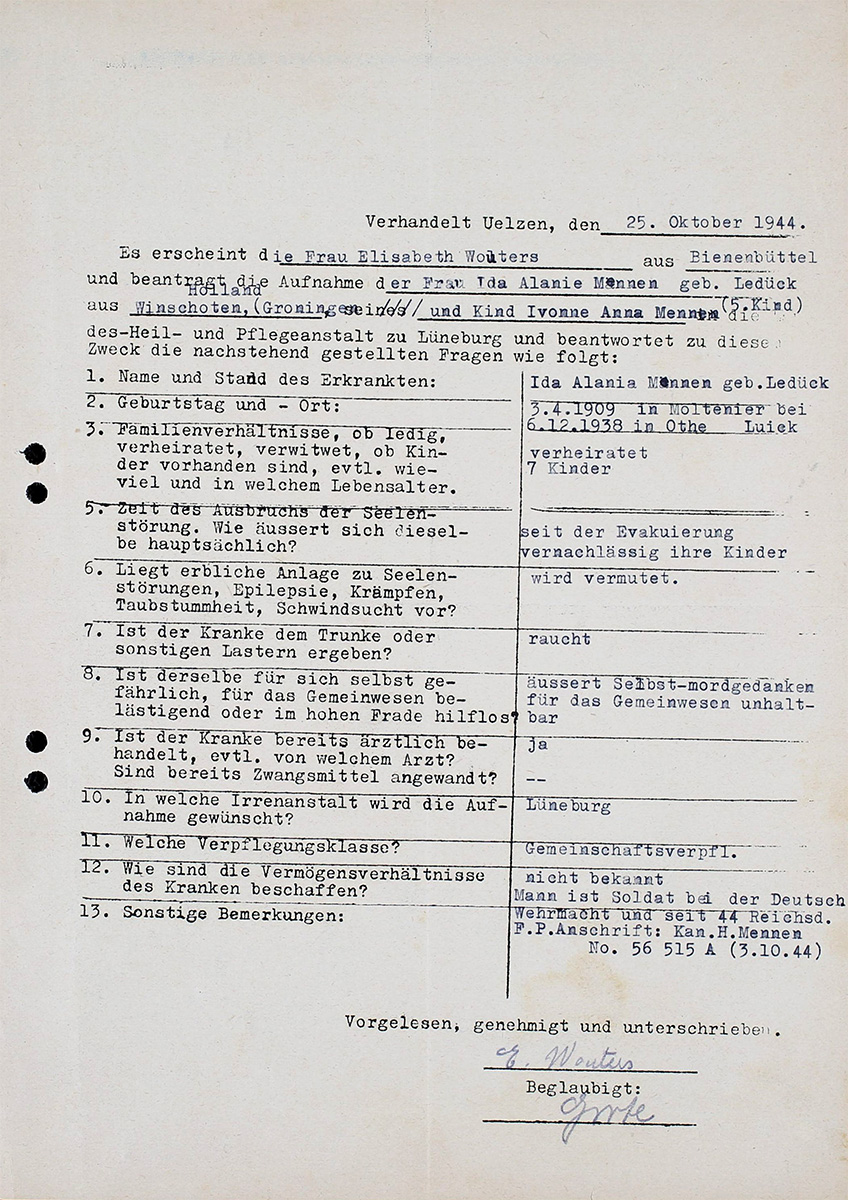

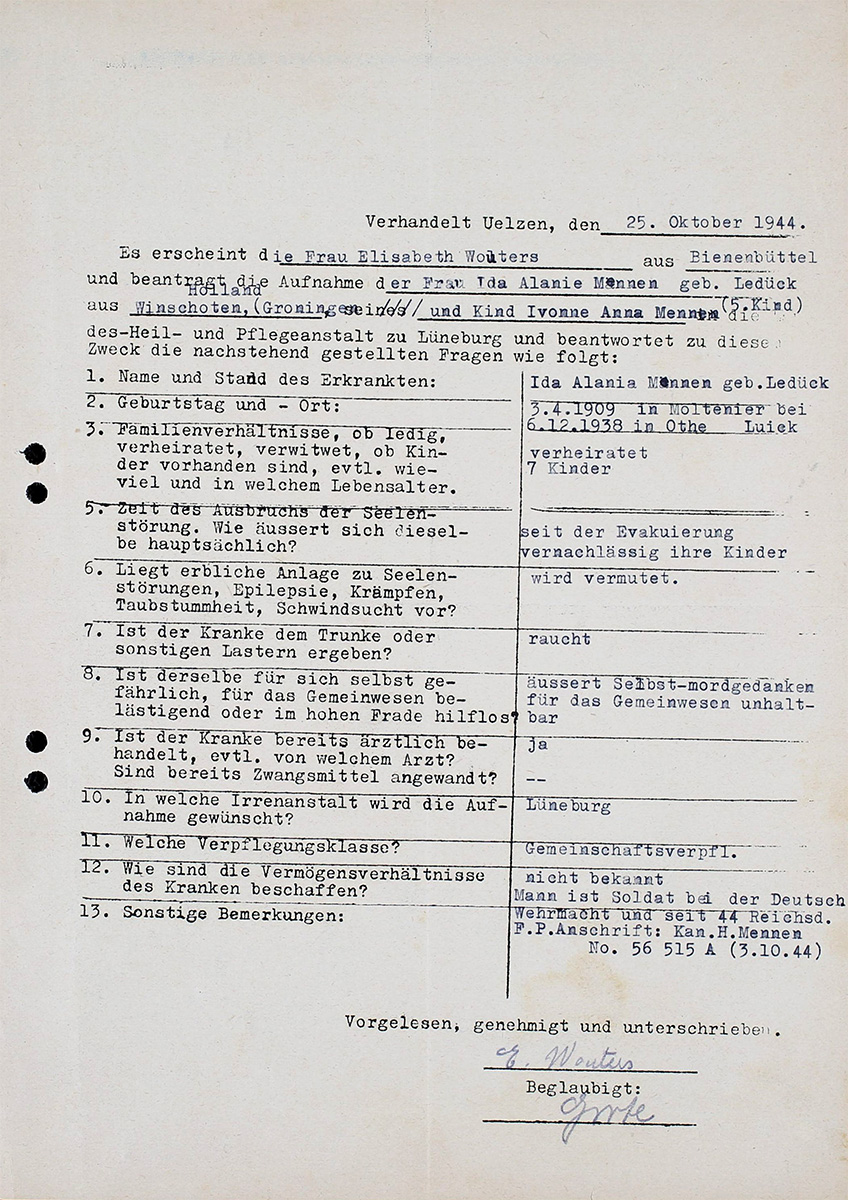

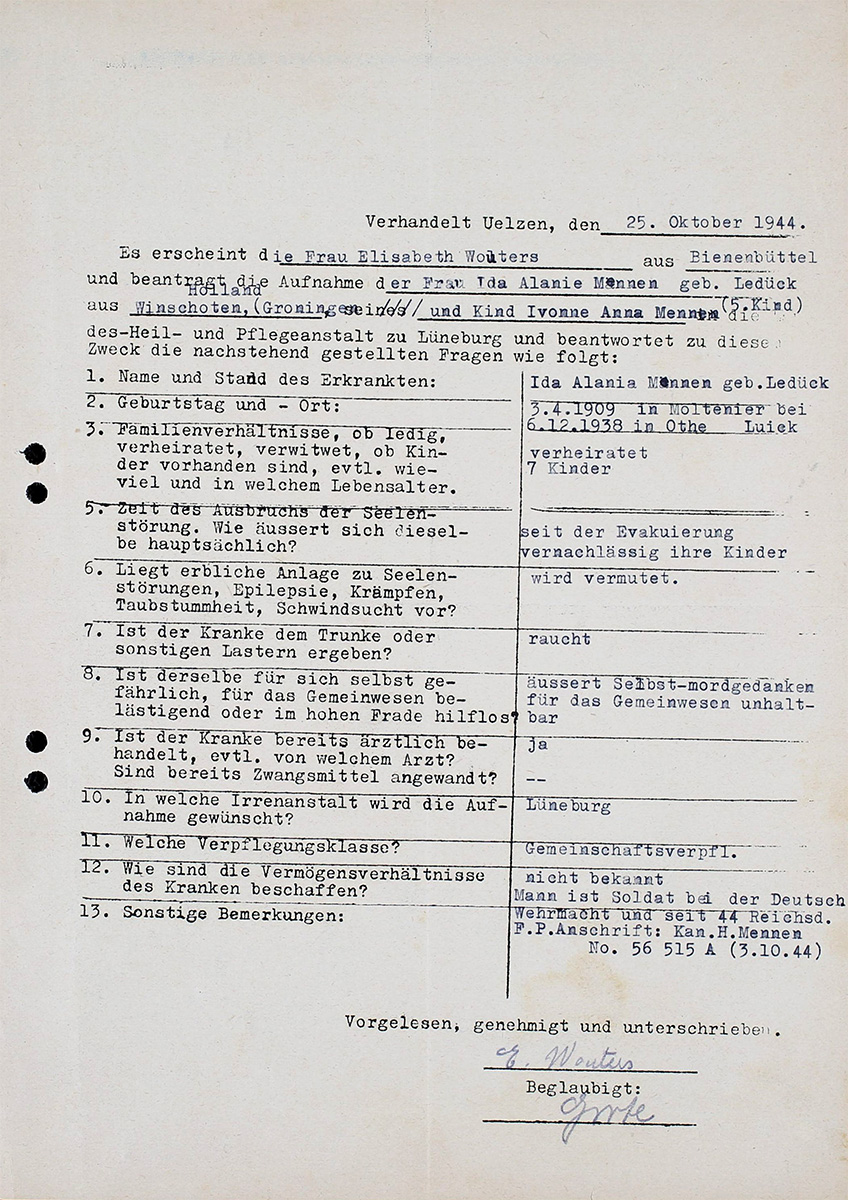

YVONNE MENNEN (1938 – 1944)

Antrag von Elisabeth Wolters zur Zwangseinweisung von Ida Mennen mit ihrer Tochter Yvonne vom 25.10.1944.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 132.

Yvonne Mennen wurde am 6. Dezember 1938 in den Niederlanden geboren. Ihre Eltern waren der Soldat Hinderk Mennen und dessen Ehefrau Ida (geb. Leduc), eine Flämin aus Belgien. Yvonne Mennen hatte elf Geschwister, von denen fünf gestorben waren und drei in einem Kinderheim lebten. Die Mutter war mit ihr und zwei weiteren Geschwistern aus Holland ins Deutsche Reich geflohen. Sie kamen in Bienenbüttel in ein NSV-Flüchtlingslager. Von dort ging es wegen Unsauberkeit und angeblicher Geisteskrankheit in eine Armenunterkunft. Schließlich kamen sie in einem Stall unter. Yvonne Mennens zweieinhalbjährige Schwester und ihr achtjähriger Bruder bekamen dort Krätze und mussten im Hilfskrankenhaus Uelzen aufgenommen werden. Danach sollten sie in ein NSV-Kinderheim gebracht werden.

Vor Verzweiflung drohte die Mutter, sich selbst und den Kindern das Leben zu nehmen. Ein Arzt aus Bevensen kam daraufhin zu dem Ergebnis, dass Ida und Yvonne Mennen in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen werden müssten. Bereits vier Wochen nach ihrer Aufnahme war Yvonne Mennen tot. Sie wurde in der »Kinderfachabteilung« ermordet und auf dem Kindergräberfeld bestattet. Ihre Mutter überlebte und wurde am 2. März 1945 noch vor Kriegsende als »gebessert entlassen«.

YVONNE MENNEN

Yvonne Mennen kommt aus den Niederlanden.

Ihre Mutter ist aus Belgien.

Yvonne hat 11 Geschwister.

5 Geschwister sind tot.

3 Geschwister sind in einem Heim.

Im Jahr 1944 kommt Yvonne mit ihrer Mutter und

2 Geschwistern nach Deutschland.

Sie flüchten vor dem Krieg.

Da ist Yvonne 6 Jahre alt.

Sie hat eine Behinderung.

Die Mutter ist überfordert.

Sie weint und schreit viel.

Sie hat Angst.

Denn sie finden kein gutes Zuhause in Deutschland.

Sie leben in einem Lager für Flüchtlinge.

Dann kommen sie in ein Armen-Haus.

Am Ende müssen sie sogar in einem Stall wohnen.

Es ist überall dreckig.

Darum bekommen die Kinder die Haut-Krankheit Krätze.

Die Mutter hat keine Kraft mehr.

Sie sagt:

Ich will nicht mehr leben.

Ich bringe mich und die Kinder um.

Ein Arzt sagt:

Die Familie braucht Hilfe.

Die Mutter kommt in die Anstalt nach Lüneburg.

Yvonne kommt in die Kinder-Fachabteilung

von der Anstalt.

Ihre Geschwister kommen ins normale Krankenhaus

wegen der Krätze.

Yvonne stirbt nach 4 Wochen in der Kinder-Fachabteilung.

Sie wird ermordet.

Yvonnes Mutter überlebt.

Sie verlässt die Anstalt im März 1945.

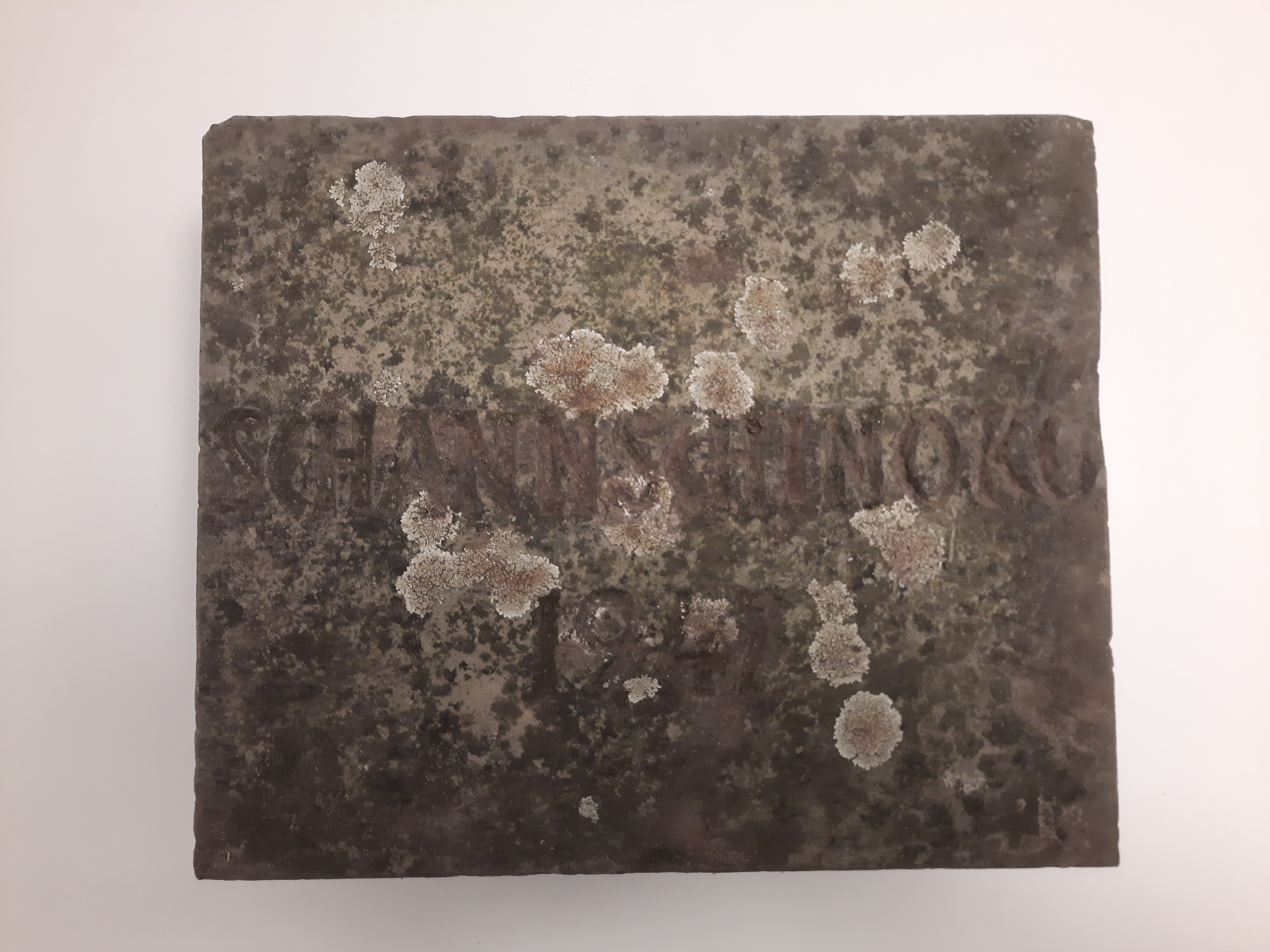

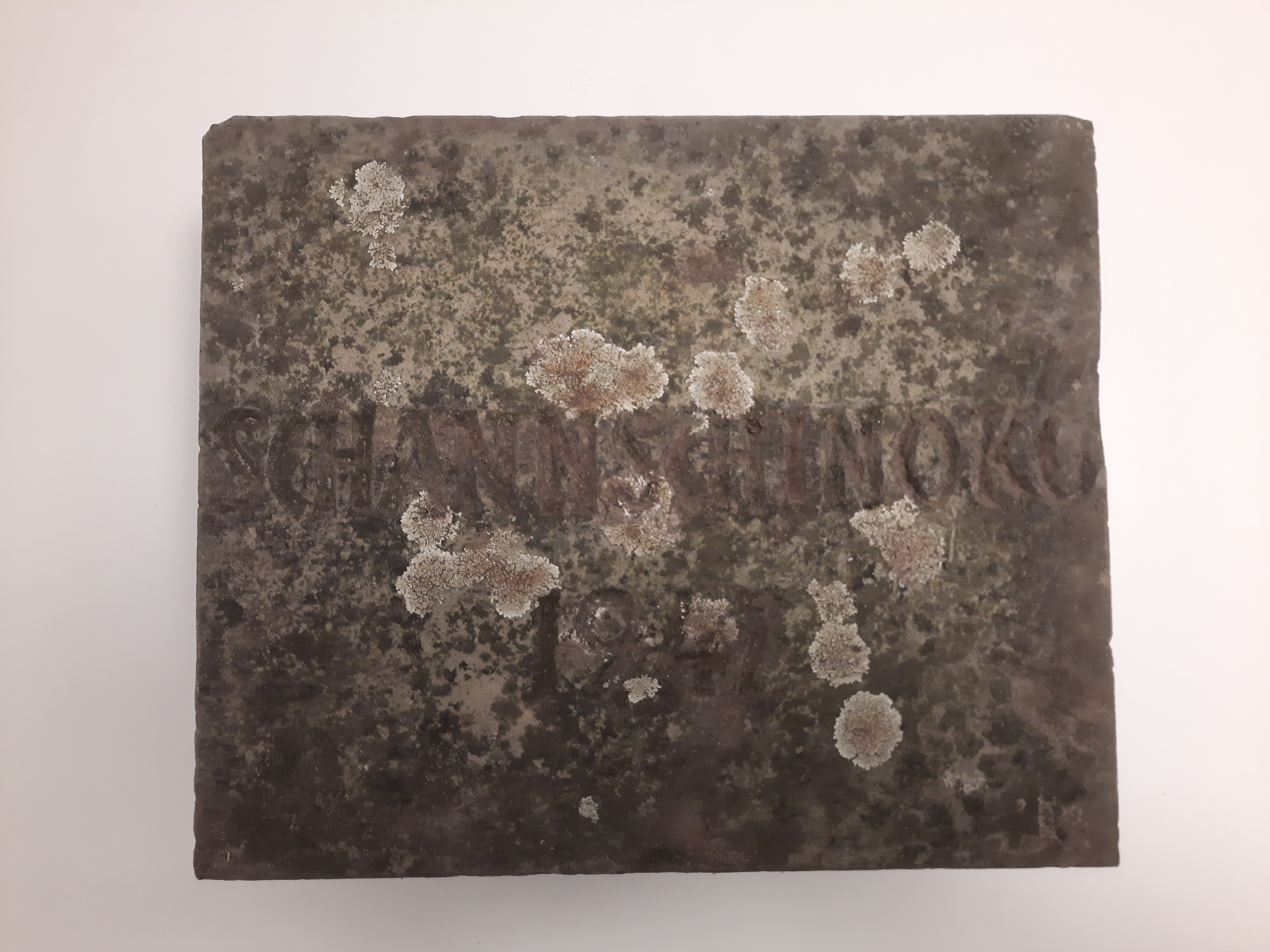

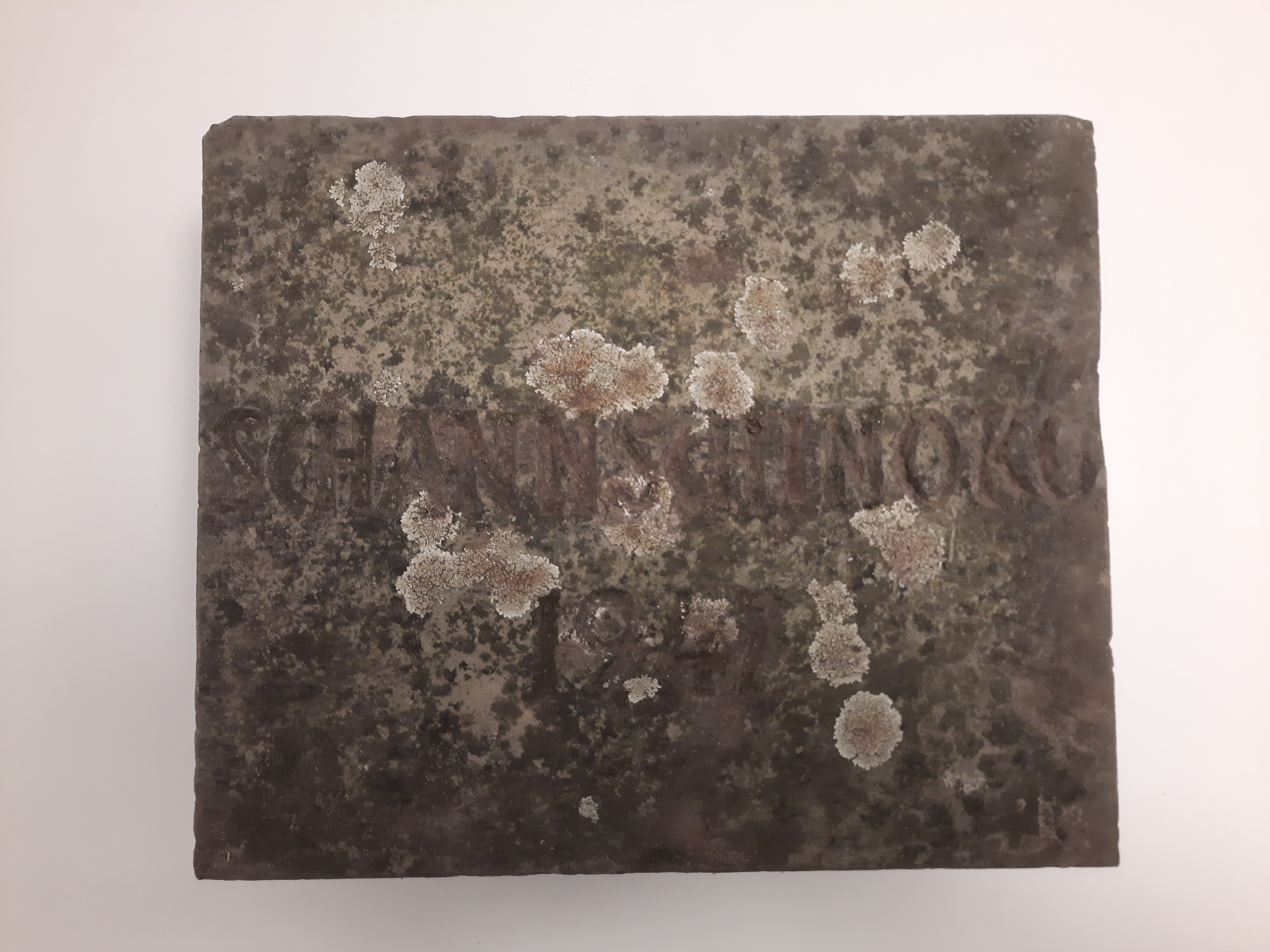

Dies ist der Grabstein für Timofey Thomachinko. Anstelle seines richtigen Namens wurde »Schannschinoko« eingraviert. Timofey Thomachinko schien es nicht einmal wert gewesen zu sein, dass man seine Lebensdaten ergänzte. Oft wurden auf den Grabsteinen falsche Sterbedaten angegeben und die Namen nicht richtig geschrieben. Das widersprach dem Kriegsgräbergesetz.

Das ist ein Grab-Stein.

Der Grab-Stein ist von Timofey Thomachinko.

Er lebt von 1905 bis 1945.

Auf dem Grab-Stein ist der Nachname falsch geschrieben:

Schannschinoko statt Thomachinko.

Auf dem Grab-Stein steht kein Datum.

Mitarbeiter vom Friedhofs-Amt schreiben den falschen Namen oder das falsches Datum auf einen Grab-Stein.

Das passiert oft bei ausländischen Toten.

Aber das ist gegen das Kriegs-Gräber-Gesetz.

Der Grab-Stein zeigt:

Ausländische Tote sind den Mitarbeitern

im Friedhofs-Amt nicht wichtig.

Die Mitarbeiter denken:

Ausländische Tote sind nichts wert.

ArEGL.

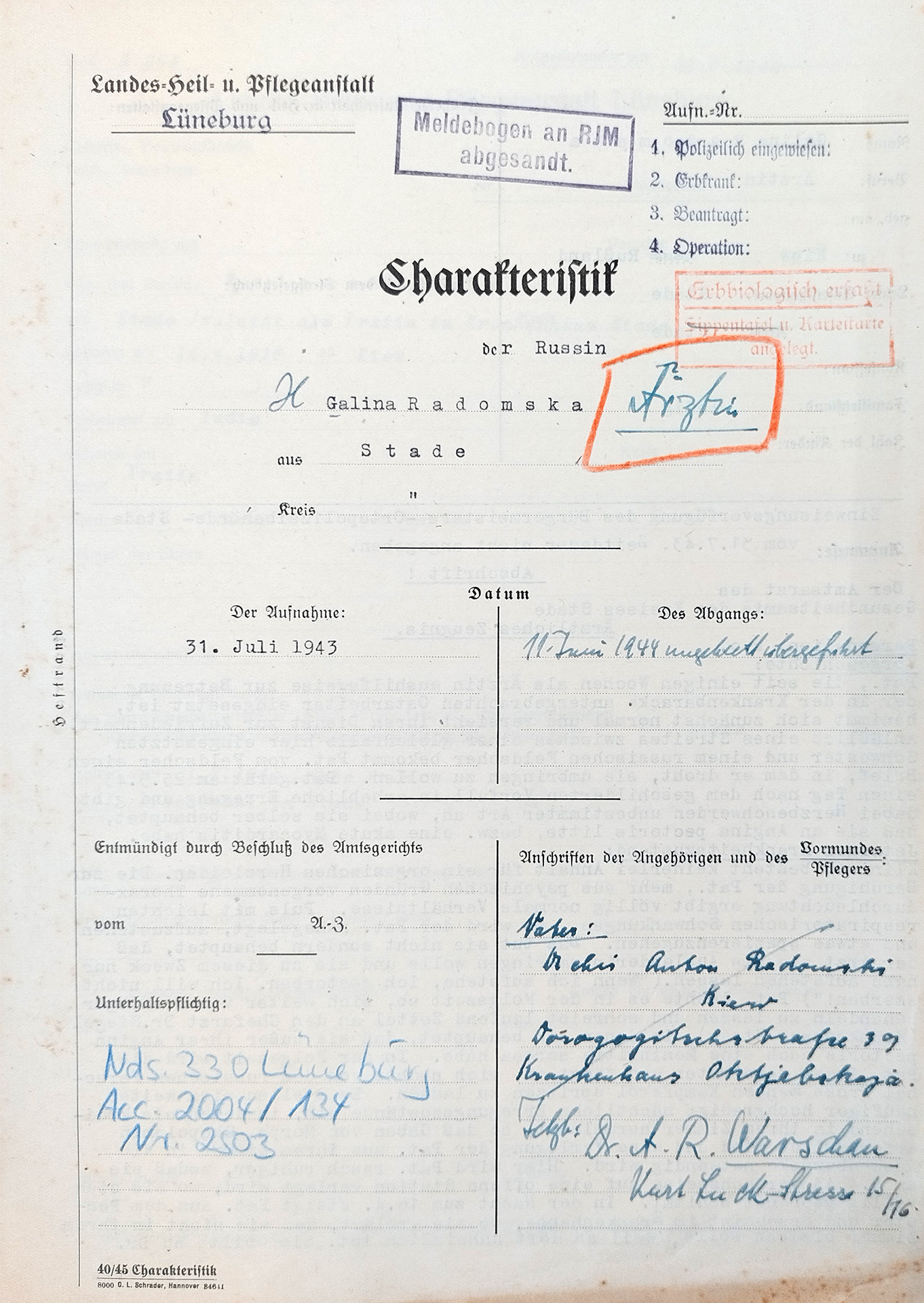

MARIA MEDWEDIEWA (1925 – 1944)

Es gibt kaum Fotos von »Ostarbeiterinnen«. Die Kennkarte mit einem Foto von Maria Medwediewa wurde bei ihrer Verlegung am 20. November 1944 mitgegeben. Ihre Krankenakte besteht lediglich aus einem Personalbogen und einer Sachenliste.

Sachenverzeichnis von Maria Medwediewa, 3.7.1944.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 Nr. 01028.

Das Foto zeigt »Ostarbeiterinnen« an einem gedeckten Tisch mit gefüllten Tellern. Es handelt sich um ein Propaganda-Bild, Februar 1943.

BArch Bild 183-J05126.

Maria Medwediewa wurde am 5. Februar 1925 geboren. Da sie als »Ostarbeiterin« bezeichnet wird, ist es möglich, dass sie aus Russland kam. Sie war landwirtschaftliche Helferin bei Landwirt Friedrich Fischer in Oldendorf (Bremervörde). Anfangs, so beschreibt Fischer seine Zwangsarbeiterin, sei sie fleißig und tüchtig gewesen. Dann habe sie nicht mehr gut gearbeitet. Schließlich habe sie ein sonderbares Verhalten gezeigt, das vermuten ließ, dass es ihr geistig nicht gut ginge. Maria Medwediewa wurde am 1. Juli 1944 dem Amtsarzt vorgestellt und am 3. Juli 1944 in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen, zunächst auf der Beobachtungsstation in Haus 22. Von dort kam sie in die »Ostarbeiterinnen-Abteilung« in Haus 16. Sie wurde erbbiologisch erfasst. Bei ihrer Ankunft trug sie Arbeitskleidung in schlechtem Zustand, mit einem »Ost«-Abzeichen zur Kennung, und Holzpantinen. Fischer hatte behauptet, sie sei nachts nackt in sein Schlafzimmer gekommen und hätte sich unzüchtig verhalten, wahrscheinlich eine Schutzbehauptung. Maria Medwediewa wurde am 20. November 1944 mit einem Sammeltransport verlegt. Das Ziel ist unbekannt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde sie in einem Waldstück oder in einer Tötungsanstalt in Polen ermordet.

MARIA MEDWEDIEWA

Maria Medwediewa kommt aus Osteuropa.

Sie arbeitet als Zwangs-Arbeiterin bei einem Bauern.

Der Bauer sagt:

Am Anfang arbeitet Maria sehr gut.

Aber dann verhält sie sich komisch.

Sie geht nackt in sein Zimmer.

Sie will Sex mit ihm.

Vielleicht lügt der Bauer.

In Wahrheit ist es vielleicht andersrum:

Vielleicht geht der Bauer nackt in Marias Zimmer und

will Sex mit ihr.

Vielleicht will Maria das nicht.

Der Bauer bringt Maria zum Amts-Arzt.

Am 3. Juli 1944 kommt Maria in die Anstalt nach Lüneburg.

Maria trägt Häftlings-Kleidung

als sie in der Anstalt ankommt.

Sie kommt zur Beobachtung in Haus 22.

Später kommt sie in die Ostarbeiter-Abteilung in Haus 16.

Am 20. November 1944 bringen die Nazis Maria und andere Zwangs-Arbeiter weg.

Keiner weiß wohin:

Vielleicht in einen Wald oder

in eine Tötungs-Anstalt in Polen.

Die Zwangs-Arbeiter werden dort ermordet.

Es gibt kaum Fotos von Zwangs-Arbeitern aus Osteuropa.

Auch von Maria Medwediewa gibt es kein Foto.

Das ist ein Foto aus dem Jahr 1943.

Auf dem Foto sind andere Zwangs-Arbeiterinnen.

Sie sitzen an einem gedeckten Tisch

mit Tellern voller Essen.

In Wirklichkeit waren die Teller nicht so voll.

Und die Zwangs-Arbeiterinnen waren nicht so glücklich.

Die Nazis haben das Foto extra so gemacht.

Die Menschen sollen denken,

den Zwangs-Arbeitern geht es gut in Deutschland.

ADAM RABSCHICK (1862 – 1942)

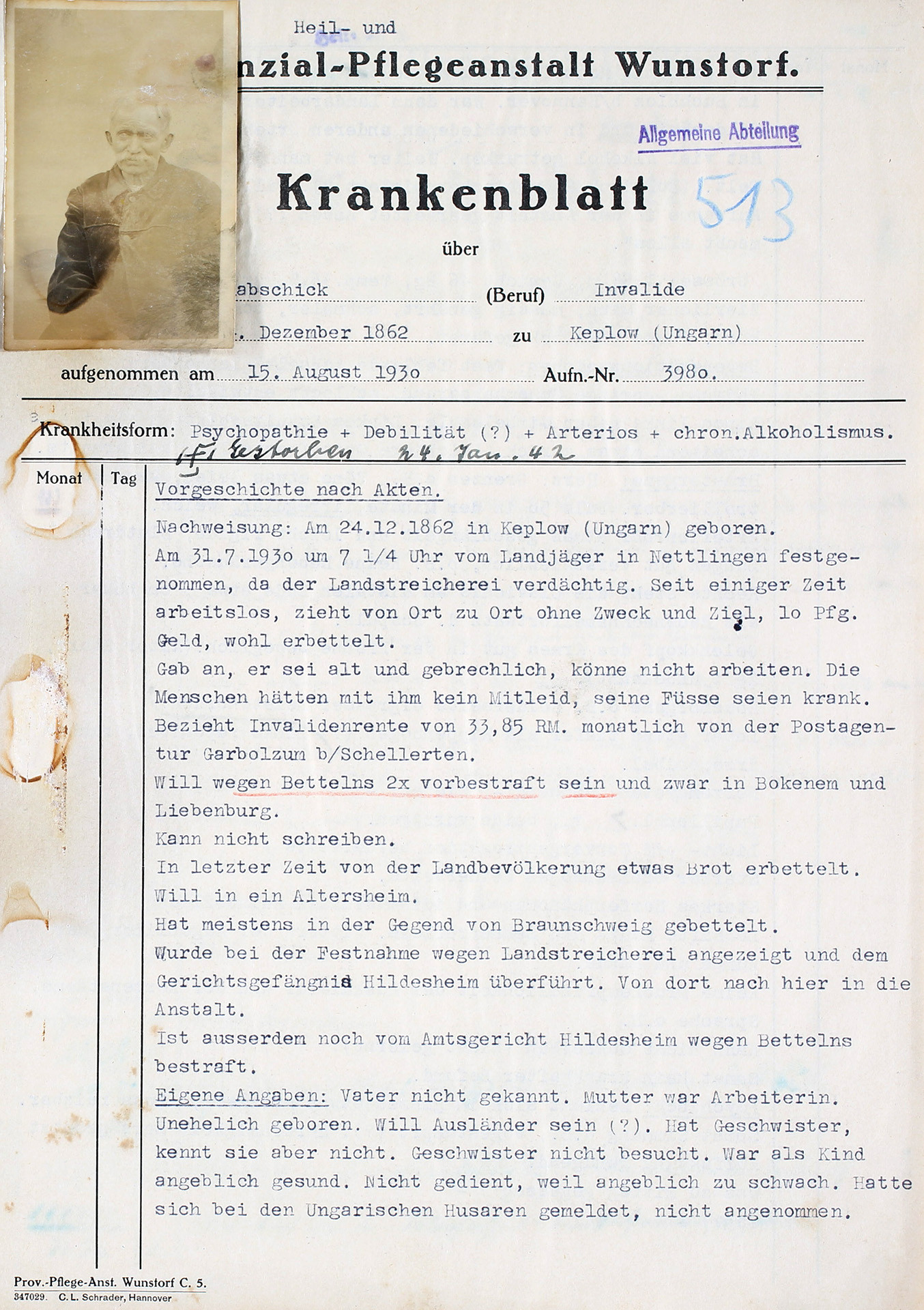

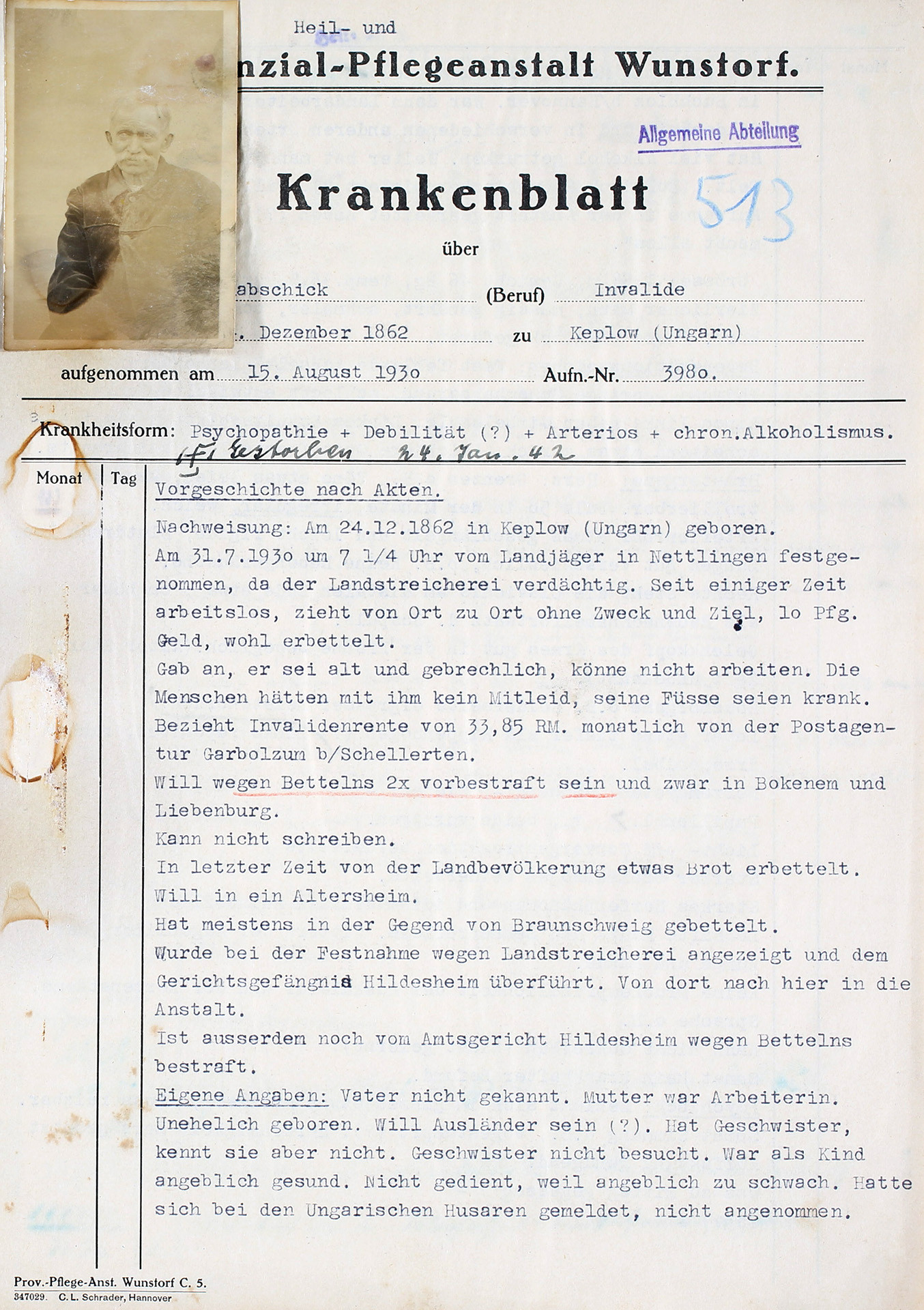

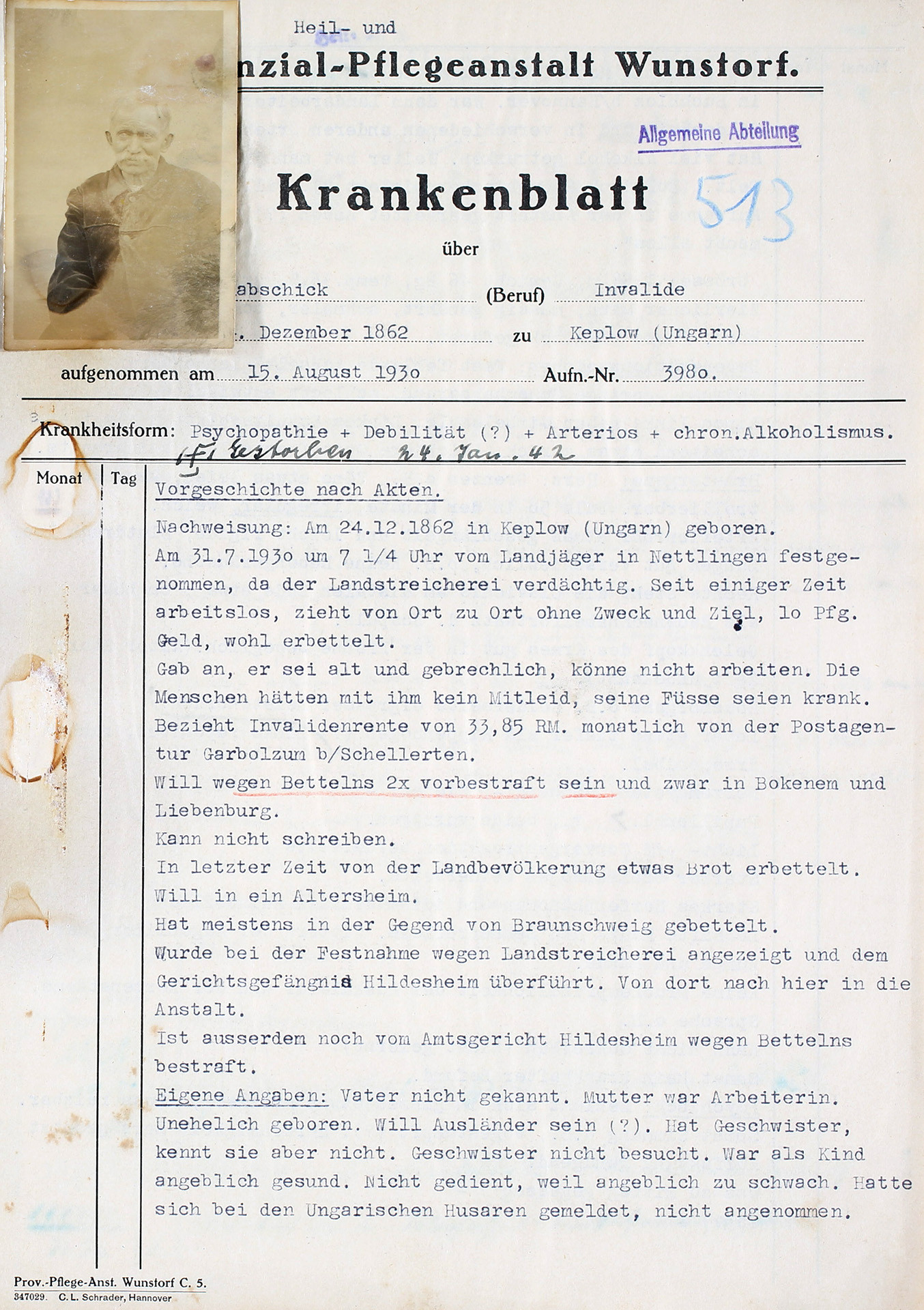

Krankenblatt von Adam Rabschick.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 00513.

Adam Rabschick wurde nicht nur als »Ausländer«, sondern auch als Obdach- und Wohnungsloser Opfer des Krankenmordes. Er wurde in Keplow in Ungarn geboren. Als junger Mann meldete er sich erfolglos bei den Husaren, handelte daraufhin mit Mäusefallen und arbeitete zeitweilig in der Landwirtschaft. Er lebte im Raum Hannover und Hildesheim, schlug sich so durch. Er trank Alkohol. Mehrfach wurde er wegen Landstreicherei festgenommen. Seine Rente reichte nicht, und er konnte weder lesen, noch schreiben oder rechnen. Er musste betteln, auch dafür kam er mehrmals ins Gefängnis. Von dort kam er 1930 in die Heil- und Pflegeanstalt Wunstorf. Er wurde in der Arbeitstherapie eingesetzt, flocht Körbe und zupfte Scharpie. Im Jahr 1941 wurde die Anstalt Wunstorf für die Einrichtung einer Jugendfürsorgeanstalt geräumt. Deshalb wurde Adam Rabschick am 12. August 1941 in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg verlegt und in Haus 25 aufgenommen. Weil dort ab 9. Oktober 1941 die »Kinderfachabteilung« eingerichtet wurde, kam er ins Haus 6. Dort starb er am 24. Januar 1942. Ein gewaltsamer Tod ist in seinem Fall wahrscheinlich.

ADAM RASCHICK

Adam Rabschick kommt aus Ungarn.

Er hat keine Wohnung.

Darum kommt er in eine Anstalt.

Da ist er schon alt und hat viel erlebt.

Als junger Mann will Adam zu den Husaren.

Das sind besondere Soldaten in Ungarn.

Aber er hat keinen Erfolg.

Dann verkauft er Mäuse-Fallen.

Dann arbeitet er auf Bauern-Höfen.

Er kann nicht schreiben, nicht rechnen und

nicht lesen.

Er trinkt viel Alkohol.

Und er lebt auf der Straße.

Das ist verboten.

Darum wird er verhaftet.

Er kommt in die Anstalt nach Wunstorf.

Im Jahr 1930 kommt Adam in die Anstalt nach Lüneburg.

Denn die Anstalt in Wunstorf wird zu einer Anstalt

für Jugendliche.

In Lüneburg kommt Adam Rabschick in Haus 25.

Aber im Jahr 1941 richtet man eine Kinder-Fachabteilung

in Haus 25 ein.

Darum zieht Adam in das Haus 6.

Dort stirbt er nach 2 Monaten.

Er war vorher nicht krank.

Die Ärzte ermorden Adam.

Von Adam Rabschick gibt es ein Foto.

Es ist aus seiner Kranken-Geschichte.

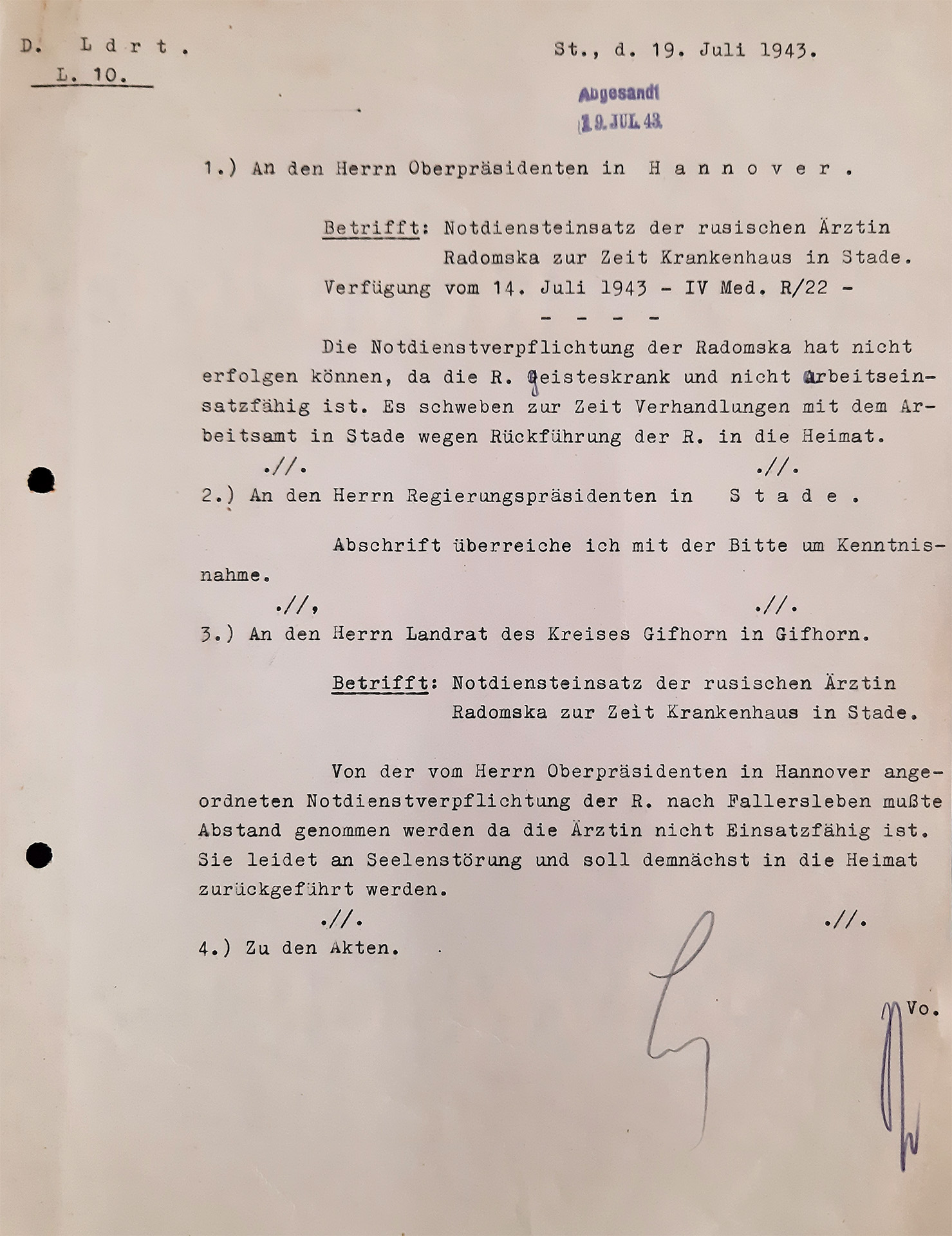

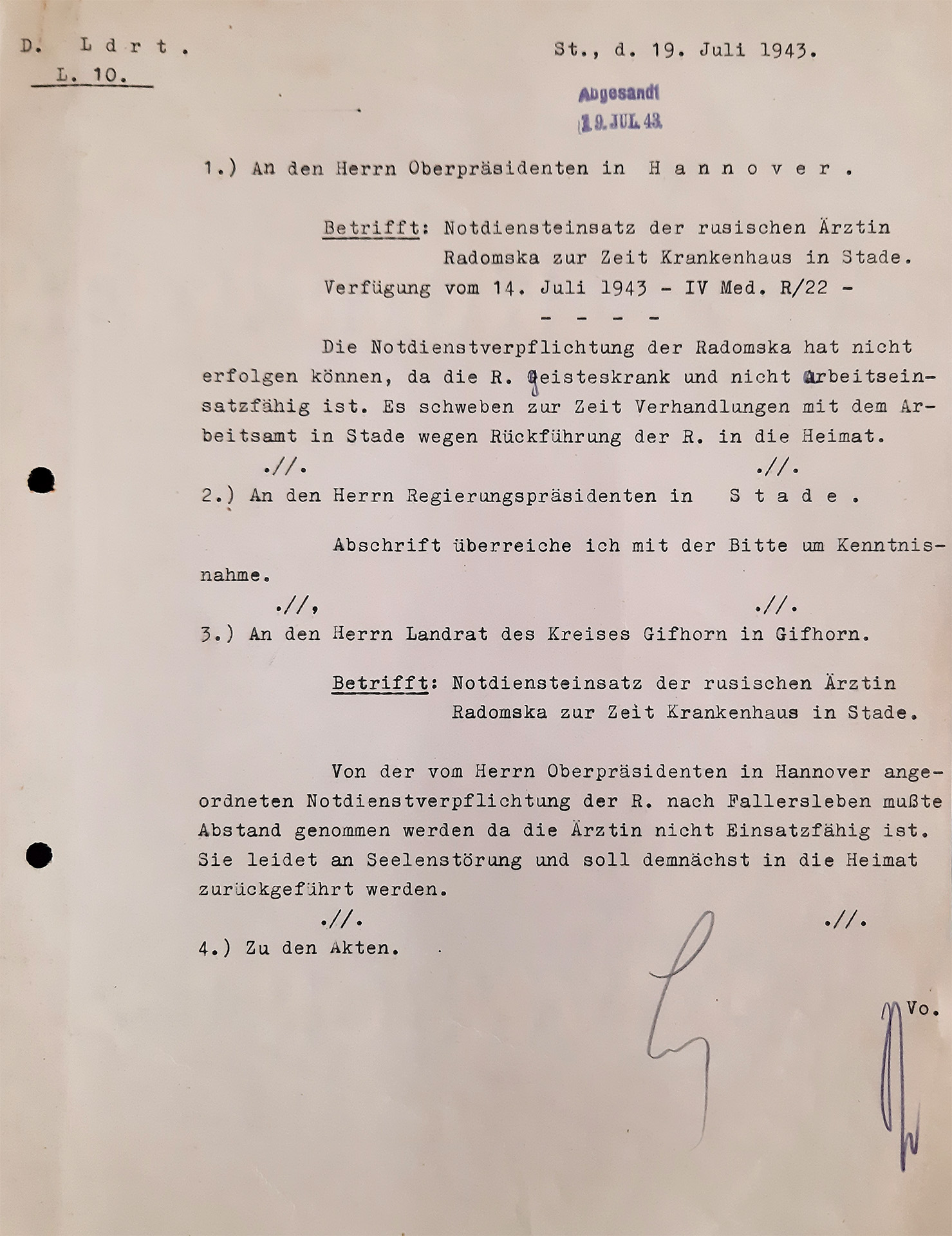

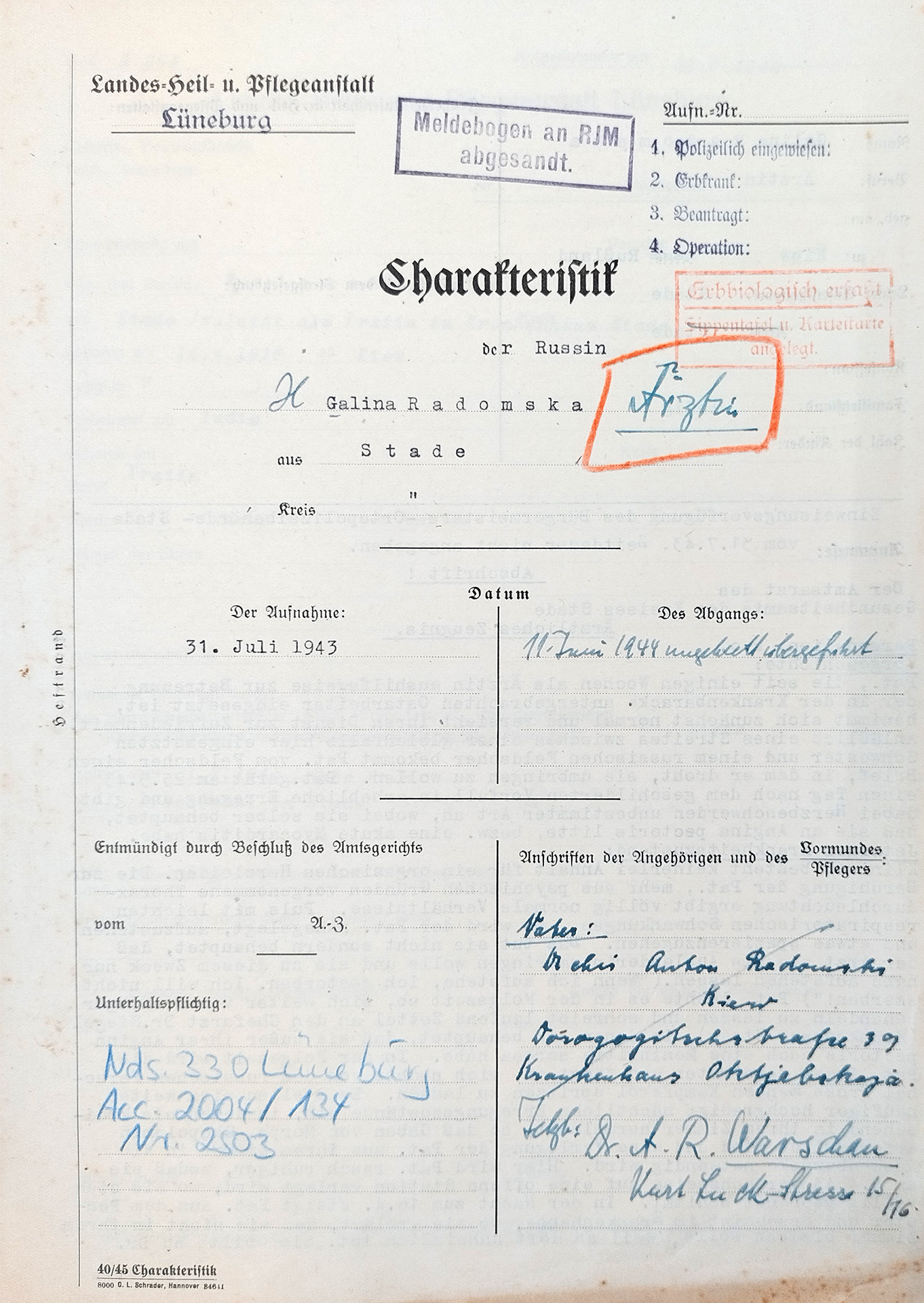

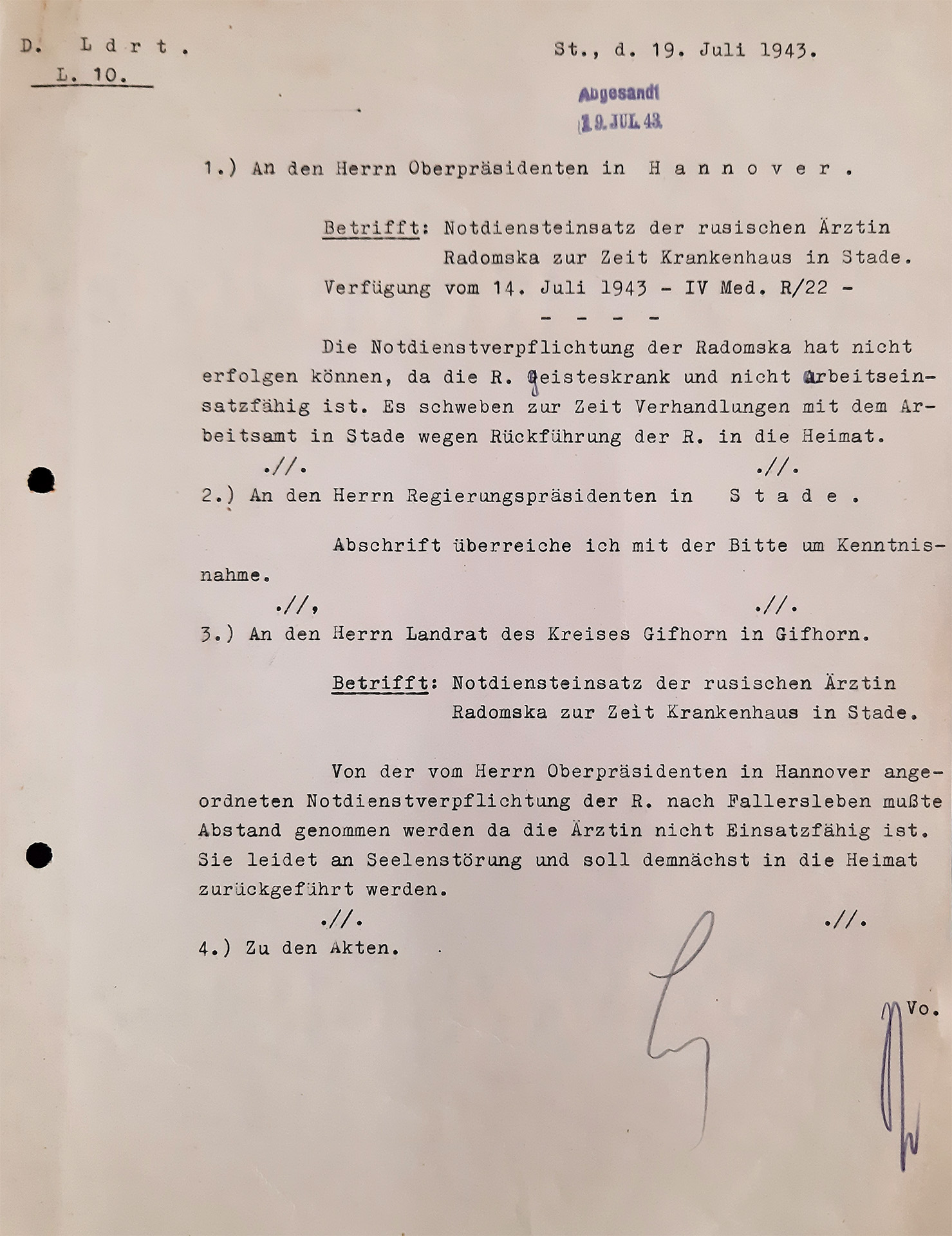

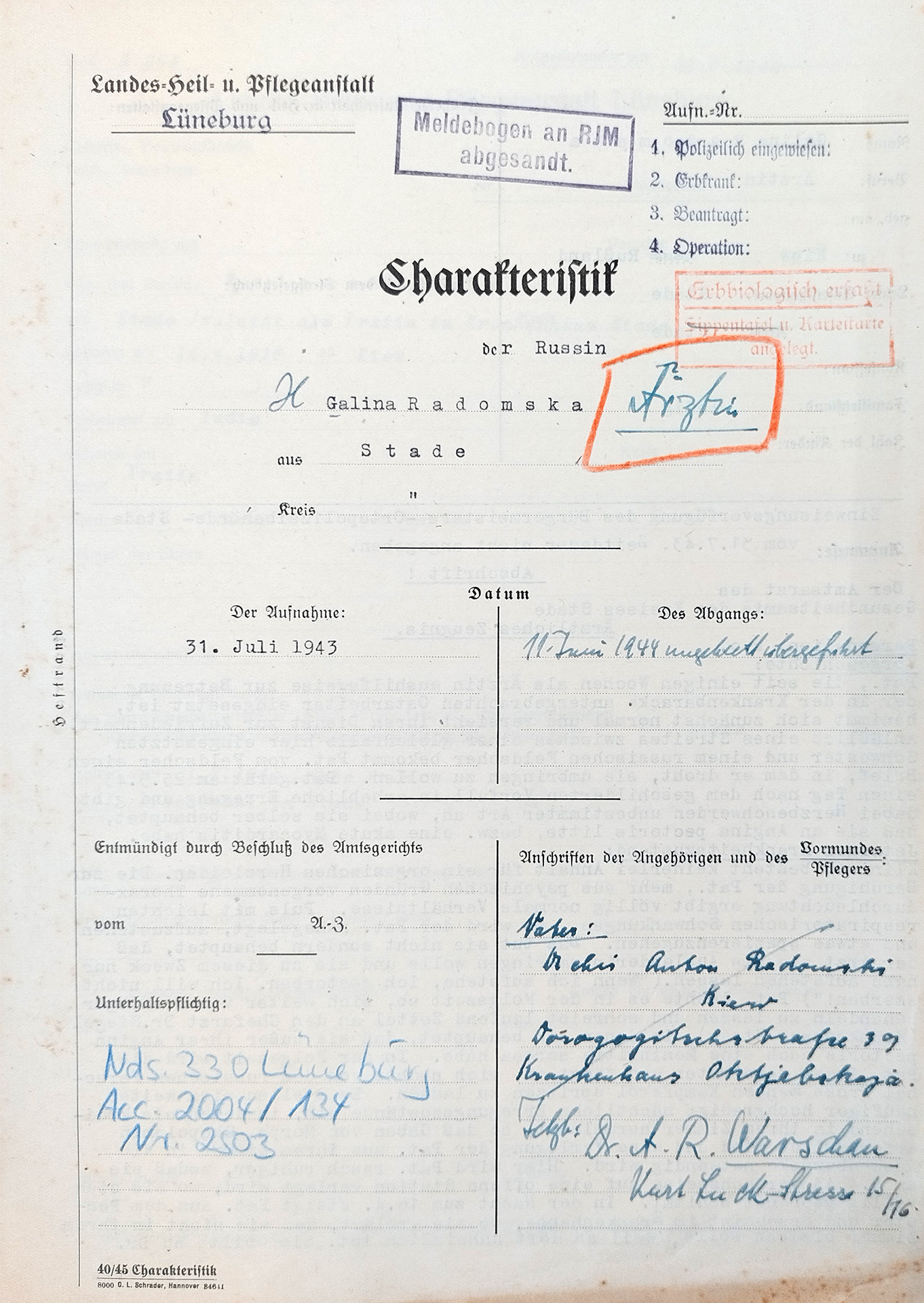

GALINA RADOMSKA (1918 – 1944)

Brief vom Landrat Stade an den Oberpräsidenten Hannover vom 19.7.1943.

NLA Stade Rep. 274 Stade Nr. 80.

Auszug aus der Krankenakte von Galina Radomska.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 02503.

Galina Radomska stammte aus Kiew in der Ukraine und war die Tochter des Arztes Anton Radomsky. Sie wurde im Krankenhaus Stade eingesetzt und war für die medizinische Betreuung der dortigen »Ostarbeiterbaracke« zuständig. Im Sommer 1943 sollte sie in der »Stadt des KdF-Wagens« (Wolfsburg) im Volkswagenwerk zur ärztlichen Betreuung der dortigen Kriegsgefangenen eingesetzt werden. Dazu kam es nicht mehr, denn sie erkrankte. Ihre Rückführung in die Heimat wurde abgelehnt. Am 31. Juli 1943 wurde sie in die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt aufgenommen, ihr Vater befand sich mittlerweile in Warschau. Die Sammelverlegung elf Monate später belegt, dass die Lüneburger Anstalt schon in der ersten Jahreshälfte 1944 Zwischenanstalt für die »Ausländer-Euthanasie« war.

GALINA RADOMSKA

Galina Radomska kommt aus Kiew in der Ukraine.

Im Zweiten Weltkrieg verhaften die Nazis sie.

Die Nazis bringen sie nach Deutschland.

Sie ist Zwangs-Arbeiterin.

Dann merken die Nazis: Galina ist Ärztin.

Die Nazis brauchen Ärzte.

Zum Beispiel:

• für die Behandlung von Kriegs-Gefangenen.

• für die Behandlung von Zwangs-Arbeitern.

Die Nazis zwingen Galina, als Ärztin zu arbeiten.

Erst ist sie in einem normalen Kranken-Haus in Stade.

Da arbeitet sie auf der Ausländer-Station.

Dann soll sie in einer anderen Stadt arbeiten.

Sie soll Kriegs-Gefangene bei VW behandeln.

Aber Galina wird krank.

Sie darf nicht nach Hause.

Sie kommt in die Ausländer-Sammelstelle nach Lüneburg.

GJURAGI SOKCEVIC (1907 – 1943)

Gjuragi Sokcevic, etwa 1943.

StadtALg, PSLG-S, 95.

Gjuragi Sokcevic ist das einzige Opfer des Krankenmordes im Städtischen Krankenhaus Lüneburg, zu dem ein Foto in der Sammelmappe zum Sterberegister hinterlegt ist. Er stammte aus Russland und leistete für das Bauunternehmen Wayss & Freytag in Hamburg Zwangsarbeit. Das 1875 gegründete Aktienunternehmen verdiente mit der Trümmerräumung viel Geld. Nach dem Krieg konnte es eine neue Firma gründen, die aus Kriegstrümmern Baumaterial herstellte.

Gjuragi Sokcevic wurde bei Erdarbeiten eingesetzt, das heißt, er musste schaufeln. Er war im Gemeinschaftslager Alt Garge im Landkreis Lüneburg untergebracht. Wegen einer Tuberkulose kam er ins Städtische Krankenhaus Lüneburg. Dort wurde er am 18. Juni 1943 von Günter Schulz durch eine Überdosis Morphium ermordet.

GJURAGI SOKCEVIC

Das ist ein Foto von Gjuragi Sokcevic aus dem Jahr 1943.

Es ist das einzige Foto von einem Mord-Opfer

aus dem normalen Krankenhaus in Lüneburg.

Gjuragi Sokcevic ist ein russischer Zwangs-Arbeiter.

Er arbeitet bei einer Bau-Firma in Hamburg.

Die Arbeiter von der Bau-Firma räumen die Straßen

nach Bomben-Angriffen frei.

Sie müssen die Reste von kaputten Häusern wegräumen.

Das ist sehr schwere Arbeit.

Die Bau-Firma verdient viel Geld damit.

Gjuragi Sokcevic ist ein billiger Arbeiter.

Er bekommt fast kein Geld für seine Arbeit.

Er muss in einem Lager leben.

Im Lager gibt es viel Hunger, Dreck und Krankheit.

Die Menschen im Lager werden geschlagen.

Gjuragi Sokcevic muss den ganzen Tag Steine schaufeln.

Er arbeitet sich fast tot.

Excerpt from Henry Weyn’s medical history.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 02100.

HENRY WEYN (1924 – 1945)

Henry Weyn fled with his father from St. Niklas near Antwerp (Belgium) to the German Reich. He was admitted to the Lüneburg Mental Hospital in October 1944. With his transfer from House 21 to the »foreigners‘ collection point« in House 15, the entries in his medical file end. Rudolf Redepenning only recorded his death. The allegedly fatal continuous convulsion is missing from the otherwise completed »convulsion curve«. It is very likely that Henry Weyn was killed.

STEFAN LAPIKOW (1907 – 1945)

Stefan Lapikow died in Lüneburg a week after arriving from the Wehnen institution without having been examined by a doctor. The sick forced labourers experienced repeated exclusion and violence. Due to the forced labour, they arrived at the sanatorium and nursing home in a particularly weakened state. Little consideration was given to the fact that they spoke a foreign language. As they were inadequately supplied with food and medicine, many became seriously ill and died. Rudolf Redepenning did not examine them until two weeks after their arrival.

Excerpt from Stefan Lapikow’s medical history.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 00683.

File cover and table of contents of Ilja Matziuk’s medical file, front side.

NLA Hanover Hann. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 01836.

ILJA MATZIUK (1944 – 1945)

Ilja Matziuk was born on 7 September 1944 in Delmenhorst. On 14 December 1944, she was taken from the Wehnen mental hospital near Oldenburg to the Lüneburg mental hospital together with her mother, Maria Matziuk, who was a forced labourer. She was one of a total of 33 people who were transferred to Lüneburg that day. Because she had no disability, Ilja was not admitted to the »children’s ward« but remained with her mother. Although it was the middle of winter, Ilja had only a shirt and a wool jacket, four cloth nappies and a feather bed when she arrived in Lüneburg.

Ilja Matziuk died on 3 January 1945, in the third week after her arrival. She was buried in the institution’s cemetery in the graveyard for foreign patients and not in the children’s graveyard. The cause of death was given as »influenza infection«. Her mother was »released after improvement« on 26 July 1945.

TADEUSZ CEBULA (1927 – 1945)

Tadeusz Cebula was born on 5 December 1927 in the district of Krakow in Poland. After the German occupation of Poland on 1 September 1939, many Polish women and men were forced into labour. From 1944 onwards, young people were also recruited for this purpose. One of these young people was Tadeusz Cebula. He was in the camp in Unterlüß near Celle, where he worked for the Rheinmetall-Borsig armaments factory. According to his medical records, Tadeusz Cebula was housed in Camp III. Because he was allegedly »highly mentally deficient and unacceptable to the camp community due to uncleanliness«, the company and camp doctor Hartung ordered him to be placed in an institution on 18 January 1945.

The »inventory list« reveals that Tadeusz was admitted directly to the »Eastern Workers‘ Ward« in House 15 on 20 January 1945 with a pair of wooden clogs, a cap, two pairs of trousers and two shirts – in other words, prisoner clothing.

Table of contents by Tadeusz Cebula, front page.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 No. 01701.

Excerpt from the medical history of Tadeusz Cebula.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 No. 01701.

Tadeusz Cebula was severely emaciated. His file contains no references to life-saving measures, such as additional food or tube feeding. Although another Polish forced labourer was able to confirm as a translator that Tadeusz Cebula had a good school education and was very good at arithmetic, Rudolf Redepenning considered him to be »congenitally feeble-minded«. Tadeusz was denied any kind of therapy.

Tadeusz Cebula was only 17 years old when he died on 23 April 1945 in the Lüneburg sanatorium and nursing home.

KATHARINA KUNKA (1910 – 1947)

Katharina Kunka was born in Ukraine. Due to a tumour, she was admitted to St. Josefstift in Celle on 4 October 1944. After her return to the forced labour camp at the Rheinmetall-Borsig-Werke in Unterlüß, she was examined by the company and camp doctor. He admitted her to the Lüneburg sanatorium and nursing home because of »helplessness, anxious looking around, unresponsiveness«. On 20 January 1945, she was placed in the »Eastern Workers‘ Hall«, which had been set up in House 16. Upon admission, she was described as pale, inhibited and fearful, with »red marks« on her chest indicating abuse. In March 1945, Katharina Kunka was feeling better and was working in the peeling kitchen.

In September 1945, she developed the first signs of tuberculosis. She must have been infected at the institution. Although she was now mentally healthy, she was not released because of her tuberculosis.

From then on, her condition fluctuated greatly until her death on 19 July 1947. Gustav Marx ordered tube feeding for her several times. Nevertheless, on 18 July 1947, he noted an »advanced decline in strength« and a »miserable condition«. The next day, Katharina Kunka was dead. She died at the age of 36, officially from pulmonary tuberculosis.

Excerpt from Katharina Kunka’s medical history.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 02058.

Transfer book of admissions and discharges (House 15), Lüneburg Mental Hospital, from 1 October 1930 to 23 June 1950.

ArEGL 46.

This ward register lists patients who were admitted to House 15 of the Lüneburg Mental Hospital between 1 October 1940 and 23 June 1950, or who were transferred or discharged from there. The book illustrates the various phases of »Euthanasia«. At the same time, it bears witness to the creeping habituation or brutalisation and indirect participation in disenfranchisement and violence.

Until 1941, the patients and their belongings were recorded in detail. With the beginning of »euthanasia«, only surnames were usually noted. In the spring of 1941, the collective transfers to killing centres were documented. From 1944 onwards, there are anonymous entries, such as »10 Russians«. House 15 had meanwhile become the so-called »Eastern Workers‘ Ward«. In 1945, the dead were only recorded as tally marks. On one page is the entry »20/1 | Cebula | Admission | 151«. This refers to Tadeusz Cebula.

Portrait of Juchim Schnal, before 1944.

Private property of Oksana Fischer.

JUCHIM SCHNAL (1903 – 1945)

Juchim Schnal was born on 11 October 1903 in Tomaschow, Ukraine (now Poland). On 6 January 1944, Orthodox Christmas Day, he was deported to forced labour. When Wehrmacht soldiers searched the house where he lived, he was in the bathroom. Because he hadn’t heard anything, he flushed the toilet, which alerted them to his presence. He was taken to Brake on the Weser River in the Wesermarsch district to work in the port. Due to exhaustion, he was admitted to the Wehnen sanatorium and nursing home.

»It was impossible to reach an understanding with Sch.[nal] Sch. completely isolated himself from his own compatriots and eventually became increasingly isolated.«

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 00381.

Excerpt from the medical history of Juchim Schnal.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 00381.

On 14 December 1944, Juchim Schnal was transferred to the Lüneburg sanatorium. It was not until 3 January 1945 that he was examined by Rudolf Redepenning, by which time he was in a completely weakened physical condition. After that, there were only a few entries in his medical records. The choice of words used leaves no doubt as to how little regard Redepenning had for him.

»Emaciated. Weak. Inhibited. Unfit for work. Skin festering over the wound site. Pitiful sight, can’t sit still! – Wound care. Findings report, unfit for work.«

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 00381.

Three days later, Redepenning simply noted, »Miserable condition«. Another three days later, Juchim Schnal was dead. On the morning of 13 February 1945, he was found lifeless in his bed. The official cause of death was »exhaustion due to extensive subcutaneous oedema of the abdominal skin«. Juchim Schnal was 41 years old. He is said to have been a deeply religious man.

Proof of identity of Franciszek Wajsen, after 1945.

Arolsen Archives.

FRANCISZEK JÓZEF WAJSEN (1921 – 1945)

Franciszek Wajsen came from Hrubieszów in Poland. He was the son of craftsman Józef Wajsen and his wife Katarzyna (née Hunkiewicz). Józef was of German-Jewish descent. Franciszek had four brothers: Mieczysław, Jan, Kazimierz and Stanisław. He was the second oldest. Mieczysław went to Silesia as an »ethnic German« and survived as a translator in France. His younger brother Jan disappeared from one day to the next. The family assumes that he was shot.

Kazimierz Wajsen (2nd from left?) with fellow forced labourers, before April 1944, Hamburg.

Private property of Magda Wajsen.

In May 1942, brothers Kazimierz and Franciszek Wajsen were deported to Hamburg for forced labour. They were sent to two different »work education camps«, Franciszek for attempting to escape and his brother Kazimierz for »illegal gatherings«. Kazimierz survived the Neuengamme concentration camp and was liberated in May 1945 on the ship »Athen«.

Letter from Hans Follstich to the Hamburg Employment Office dated 4 December 1942.

Arolsen Archives.

Franciszek Wajsen was unable to withstand the strain of forced labour. He was picked up by the Gestapo and admitted to the psychiatric ward of the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf on 2 September 1942. Because he was classified as »unfit for work« and the company did not want him back, the employment office approved the doctor’s recommendation that he return home. But he did not return.

List of Polish forced labourers who were transferred from the Cuxhaven court prison to other places of detention, 1944.

Arolsen Archives.

In December 1943, Franciszek worked for a farmer in Greversdorf-Oste. In March 1944, he was released from Cuxhaven court prison to Gestapo custody in the Bremen-Farge »work education camp« due to the risk of him fleeing. From there, he was transferred to the Lüneburg mental hospital on 26 June 1944. Franciszek’s mother, Katarzyna Wajsen, fled with Stanisław to Warsaw. She left her husband behind. Józef is said to have gone to Germany afterwards.

Application by Elisabeth Wolters for the compulsory admission of Ida Mennen and her daughter Yvonne, dated 25 October 1944.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 No. 132.

YVONNE MENNEN (1938 – 1944)

Yvonne Mennen was born on 6 December 1938 in the Netherlands. Her parents were Hinderk Mennen, a soldier, and his wife Ida (née Leduc), a Flemish woman from Belgium. Yvonne Mennen had eleven siblings, five of whom had died and three of whom lived in a children’s home. Her mother fled with her and two other siblings from Holland to the German Reich. They arrived in Bienenbüttel at an NSV refugee camp. From there, they were moved to a poorhouse due to uncleanliness and alleged mental illness. Finally, they were housed in a stable. Yvonne Mennen’s two-and-a-half-year-old sister and eight-year-old brother contracted scabies there and had to be admitted to the auxiliary hospital in Uelzen. After that, they were to be taken to an NSV children’s home.

In desperation, the mother threatened to take her own life and that of her children. A doctor from Bevensen then came to the conclusion that Ida and Yvonne Mennen had to be admitted to the Lüneburg sanatorium. Just four weeks after her admission, Yvonne Mennen was dead. She was murdered in the »children’s ward« and buried in the children’s graveyard. Her mother survived and was released on 2 March 1945, before the end of the war, as »reformed«.

This is the gravestone of Timofey Thomachinko. Instead of his real name, »Schannschinoko« was engraved. Timofey Thomachinko did not even seem to be worthy of having his dates of birth and death added. Often, incorrect dates of death were given on gravestones and names were not spelled correctly. This was contrary to the War Graves Act.

ArEGL.

There are hardly any photos of female »Eastern European workers«. The identification card with a photo of Maria Medvedieva was given to her when she was transferred on 20 November 1944. Her medical file consists solely of a personnel form and a list of belongings.

Inventory of Maria Medvedeva’s belongings, 3 July 1944.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 No. 01028.

The photo shows »Eastern European female workers« at a table set with filled plates. It is a propaganda image from February 1943.

BArch Image 183-J05126.

MARIA MEDWEDIEWA (1925 – 1944)

Maria Medvedieva was born on 5 February 1925. Since she is referred to as an »Eastern worker«, it is possible that she came from Russia. She was an agricultural assistant for farmer Friedrich Fischer in Oldendorf (Bremervörde). At first, Fischer described his forced labourer as hard-working and efficient. Then she stopped working well. Eventually, she began to behave strangely, which led him to suspect that she was not mentally well. Maria Medvedieva was presented to the medical officer on 1 July 1944 and admitted to the Lüneburg sanatorium on 3 July 1944, initially to the observation ward in House 22. From there she was transferred to the »Eastern workers‘ ward« in House 16. She was registered for hereditary biology. Upon her arrival, she was wearing work clothes in poor condition, with an »Ost« badge for identification, and wooden clogs. Fischer had claimed that she had come into his bedroom naked at night and behaved lewdly, probably a protective claim. Maria Medvedieva was transferred on 20 November 1944 in a collective transport. The destination is unknown. It is almost certain that she was murdered in a forest or in a killing centre in Poland.

ADAM RABSCHICK (1862 – 1942)

Adam Rabschick was not only a victim of euthanasia as a »foreigner«, but also as a homeless person. He was born in Keplow, Hungary. As a young man, he unsuccessfully enlisted in the Hussars, then traded in mouse traps and worked temporarily in agriculture. He lived in the Hanover and Hildesheim area, scraping by. He drank alcohol. He was arrested several times for vagrancy. His pension was not enough, and he could neither read, write nor do arithmetic. He had to beg, which also landed him in prison several times. From there, he was sent to the Wunstorf sanatorium in 1930. He was assigned to occupational therapy, weaving baskets and plucking shrapnel. In 1941, the Wunstorf sanatorium was cleared to make way for a youth welfare institution. Adam Rabschick was therefore transferred to the Lüneburg sanatorium on 12 August 1941 and admitted to House 25. When the »children’s ward« was established there on 9 October 1941, he was moved to House 6. He died there on 24 January 1942. A violent death is likely in his case.

Medical records of Adam Rabschick.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 00513.

Letter from the District Administrator of Stade to the Chief President of Hanover dated 19 July 1943.

NLA Stade Rep. 274 Stade No. 80.

Excerpt from Galina Radomska’s medical records.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 02503.

GALINA RADOMSKA (1918 – 1944)

Galina Radomska came from Kiev in Ukraine and was the daughter of the doctor Anton Radomsky. She was assigned to the hospital in Stade and was responsible for providing medical care to the »Eastern workers‘ barracks« there. In the summer of 1943, she was supposed to be assigned to the Volkswagen factory in the »City of the KdF Car« (Wolfsburg) to provide medical care for the prisoners of war there. This did not happen because she fell ill. Her repatriation to her homeland was refused. On 31 July 1943, she was admitted to the Lüneburg sanatorium and nursing home; her father was now in Warsaw. The collective transfer eleven months later proves that the Lüneburg institution was already a transit facility for the »euthanasia of foreigners« in the first half of 1944.

GJURAGI SOKCEVIC (1907 – 1944)

Gjuragi Sokcevic is the only victim of the killing of patients at Lüneburg Municipal Hospital for whom a photograph has been filed in the death register collection folder. He came from Russia and was performing forced labour for the construction company Wayss & Freytag in Hamburg. Founded in 1875, the joint-stock company earned a lot of money clearing rubble. After the war, it was able to establish a new company that produced building materials from war rubble.

Gjuragi Sokcevic was assigned to earthworks, which meant he had to shovel. He was housed in the Alt Garge communal camp in the district of Lüneburg. He was admitted to Lüneburg Municipal Hospital because of tuberculosis. There, on 18 June 1943, he was murdered by Günter Schulz with an overdose of morphine.

Gjuragi Sokcevic, around 1943.

StadtALg, PSLG-S, 95.

Fragment historii medycznej Henry’ego Weyna.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 02100.

HENRY WEYN (1924 – 1945)

Henry Weyn uciekł wraz z ojcem z St. Niklas koło Antwerpii (Belgia) do Rzeszy Niemieckiej. W październiku 1944 r. został przyjęty do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu. Wraz z przeniesieniem go z budynku 21 do »punktu zbiorczego dla obcokrajowców« w budynku 15 kończą się wpisy w jego karcie medycznej. Rudolf Redepenning odnotował jedynie jego śmierć. W skądinąd kompletnej »krzywej drgawek« brakuje informacji o rzekomo śmiertelnych drgawkach ciągłych. Jest bardzo prawdopodobne, że Henry Weyn został zamordowany.

STEFAN LAPIKOW (1907 – 1945)

Stefan Lapikow zmarł w Lüneburgu tydzień po przybyciu z zakładu w Wehnen, nie będąc zbadanym przez lekarza. Chorzy robotnicy przymusowi doświadczali ciągłego wykluczenia i przemocy. Z powodu pracy przymusowej przybyli do sanatorium i domu opieki w stanie szczególnego osłabienia. Nie zwracano uwagi na fakt, że mówili w obcym języku. Ponieważ nie zapewniono im odpowiedniej ilości pożywienia i lekarstw, wielu z nich poważnie zachorowało i zmarło. Rudolf Redepenning zbadał ich dopiero dwa tygodnie po przybyciu.

Fragment historii choroby Stefana Lapikowa.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 00683.

Okładka i spis treści dokumentacji medycznej Ilji Matziuka, strona przednia.

NLA Hanower Hann. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 01836.

ILJA MATZIUK (1944 – 1945)

Ilja Matziuk urodziła się 7 września 1944 roku w Delmenhorst. 14 grudnia 1944 roku została przewieziona ze szpitala psychiatrycznego Wehnen koło Oldenburga do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu wraz ze swoją matką, Marią Matziuk, która była robotnicą przymusową. Była jedną z 33 osób, które tego dnia przeniesiono do Lüneburga. Ponieważ nie była niepełnosprawna, Ilja nie została przyjęta na »oddział dziecięcy«, ale pozostała z matką. Mimo że była środa zimy, Ilja miała tylko koszulę i wełnianą kurtkę, cztery pieluchy z tkaniny i pierzynę, kiedy przybyła do Lüneburga.

Ilja Matziuk zmarła 3 stycznia 1945 r., w trzecim tygodniu po przybyciu do szpitala. Została pochowana na cmentarzu instytucji, w części przeznaczonej dla pacjentów zagranicznych, a nie na cmentarzu dziecięcym. Jako przyczynę śmierci podano »zakażenie grypą«. Jej matka została »wypisana po poprawie stanu zdrowia« 26 lipca 1945 r.

TADEUSZ CEBULA (1927 – 1945)

Tadeusz Cebula urodził się 5 grudnia 1927 roku w okręgu krakowskim w Polsce. Po zajęciu Polski przez Niemcy 1 września 1939 roku wielu Polaków i Polek zostało zmuszonych do pracy. Od 1944 roku do pracy tej rekrutowano również młodzież. Jednym z tych młodych ludzi był Tadeusz Cebula. Przebywał w obozie w Unterlüß koło Celle, gdzie pracował dla fabryki zbrojeniowej Rheinmetall-Borsig. Zgodnie z dokumentacją medyczną Tadeusz Cebula był zakwaterowany w obozie III. Ponieważ rzekomo był »wysoko upośledzony umysłowo i nieakceptowalny dla społeczności obozowej z powodu nieczystości«, lekarz zakładowy i obozowy Hartung nakazał umieszczenie go w zakładzie zamkniętym 18 stycznia 1945 r.

Z »listy inwentarza« wynika, że Tadeusz został przyjęty bezpośrednio do »oddziału robotników wschodnich« w budynku nr 15 w dniu 20 stycznia 1945 r. z parą drewnianych chodaków, czapką, dwiema parami spodni i dwiema koszulami – innymi słowy, ubraniem więźniarskim.

Spis treści autorstwa Tadeusza Cebuli, strona tytułowa.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 nr 01701.

Fragment historii choroby Tadeusza Cebuli.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 nr 01701.

Tadeusz Cebula był poważnie wychudzony. W jego aktach nie ma żadnych wzmianek o działaniach mających na celu ratowanie życia, takich jak dodatkowe posiłki lub karmienie przez sondę. Chociaż inny polski robotnik przymusowy mógł potwierdzić jako tłumacz, że Tadeusz Cebula miał dobre wykształcenie szkolne i był bardzo dobry z arytmetyki, Rudolf Redepenning uznał go za »wrodzonego słabego umysłowo«. Tadeuszowi odmówiono jakiejkolwiek terapii.

Tadeusz Cebula miał zaledwie 17 lat, kiedy zmarł 23 kwietnia 1945 roku w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu.

KATHARINA KUNKA (1910 – 1947)

Katharina Kunka urodziła się na Ukrainie. Z powodu guza została przyjęta do szpitala St. Josefstift w Celle 4 października 1944 r. Po powrocie do obozu pracy przymusowej w Rheinmetall-Borsig-Werke w Unterlüß została zbadana przez lekarza zakładowego i obozowego. Została przyjęta do sanatorium i domu opieki w Lüneburgu z powodu »bezradności, niespokojnego rozglądania się, braku reakcji«. 20 stycznia 1945 r. umieszczono ją w »Sali Pracowników Wschodnich«, która została utworzona w budynku nr 16. W momencie przyjęcia opisano ją jako bladą, zahamowaną i przestraszoną, z »czerwonymi śladami« na klatce piersiowej wskazującymi na znęcanie się. W marcu 1945 r. Katharina Kunka czuła się lepiej i pracowała w kuchni, gdzie obierano warzywa.

We wrześniu 1945 roku u niej pojawiły się pierwsze objawy gruźlicy. Musiała się zarazić w zakładzie. Mimo że była już zdrowa psychicznie, nie została zwolniona z powodu gruźlicy.

Od tego momentu jej stan zdrowia ulegał znacznym wahaniom aż do śmierci 19 lipca 1947 roku. Gustav Marx kilkakrotnie zlecał jej karmienie przez sondę. Niemniej jednak 18 lipca 1947 roku odnotował »zaawansowany spadek sił« i »opłakany stan«. Następnego dnia Katharina Kunka zmarła. Zmarła w wieku 36 lat, oficjalnie z powodu gruźlicy płuc.

Fragment historii medycznej Kathariny Kunki.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 02058.

Księga przyjęć i wypisów (Dom 15), Szpital Psychiatryczny w Lüneburgu, od 1 października 1930 r. do 23 czerwca 1950 r.

ArEGL 46.

Rejestr oddziału zawiera listę pacjentów, którzy zostali przyjęci do budynku nr 15 szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu w okresie od 1 października 1940 r. do 23 czerwca 1950 r. lub którzy zostali tam przeniesieni lub wypisani. Książka ilustruje różne fazy »eutanazji«. Jednocześnie stanowi świadectwo stopniowego przyzwyczajania się lub brutalizacji oraz pośredniego udziału w pozbawianiu praw i przemocy.

Do 1941 r. pacjenci i ich rzeczy osobiste były szczegółowo rejestrowane. Wraz z rozpoczęciem »eutanazji« zazwyczaj odnotowywano jedynie nazwiska. Wiosną 1941 r. udokumentowano zbiorowe transporty do ośrodków zagłady. Od 1944 r. pojawiają się anonimowe wpisy, np. »10 Rosjan«. Dom nr 15 stał się w międzyczasie tzw. »oddziałem robotników wschodnich«. W 1945 r. zmarłych rejestrowano jedynie jako znaki na kartach. Na jednej stronie znajduje się wpis »20/1 | Cebula | Przyjęcie | 151«. Odnosi się on do Tadeusza Cebuli.

Portret Juchima Schnal, przed 1944 r.

Własność prywatna Oksany Fischer.

JUCHIM SCHNAL (1903 – 1945)

Juchim Schnal urodził się 11 października 1903 roku w Tomaschowie na Ukrainie (obecnie Polska). 6 stycznia 1944 roku, w prawosławne święto Bożego Narodzenia, został deportowany do pracy przymusowej. Kiedy żołnierze Wehrmachtu przeszukiwali dom, w którym mieszkał, był w łazience. Ponieważ nic nie słyszał, spłukał toaletę, co zwróciło ich uwagę na jego obecność. Został zabrany do Brake nad rzeką Wezerą w powiecie Wesermarsch, aby pracować w porcie. Z powodu wyczerpania został przyjęty do sanatorium i domu opieki Wehnen.

»Nie udało się osiągnąć porozumienia z Sch.[nal] Sch. całkowicie odizolował się od swoich rodaków i ostatecznie stał się coraz bardziej odizolowany«.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 00381.

Fragment historii choroby Juchima Schnal.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 00381.

14 grudnia 1944 r. Juchim Schnal został przeniesiony do sanatorium w Lüneburgu. Dopiero 3 stycznia 1945 r. został zbadany przez Rudolfa Redepenninga, ale wtedy był już w bardzo słabej kondycji fizycznej. Potem w jego dokumentacji medycznej pojawiło się tylko kilka wpisów. Wybór słów nie pozostawia wątpliwości, jak mało szacunku miał dla niego Redepenning.

»Wychudzony. Osłabiony. Zahamowany. Niezdolny do pracy. Skóra w miejscu rany pokryta ropą. Żałosny widok, nie może usiedzieć w miejscu! – Opieka nad raną. Wyniki badań, niezdolny do pracy.«

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 00381.

Trzy dni później Redepenning po prostu odnotował: »Opłakany stan«. Kolejne trzy dni później Juchim Schnal nie żył. Rankiem 13 lutego 1945 r. znaleziono go martwego w łóżku. Oficjalną przyczyną śmierci było »wyczerpanie spowodowane rozległym obrzękiem podskórnym skóry brzucha«. Juchim Schnal miał 41 lat. Mówi się, że był głęboko religijnym człowiekiem.

Dowód tożsamości Franciszka Wajsena, po 1945 r.

Archiwa w Arolsen.

FRANCISZEK JÓZEF WAJSEN (1921 – 1945)

Franciszek Wajsen pochodził z Hrubieszowa w Polsce. Był synem rzemieślnika Józefa Wajsena i jego żony Katarzyny (z domu Hunkiewicz). Józef był pochodzenia niemiecko-żydowskiego. Franciszek miał czterech braci: Mieczysława, Jana, Kazimierza i Stanisława. Był drugim najstarszym z nich. Mieczysław wyjechał na Śląsk jako »etniczny Niemiec« i przeżył jako tłumacz we Francji. Jego młodszy brat Jan zniknął z dnia na dzień. Rodzina zakłada, że został rozstrzelany.

Kazimierz Wajsen (drugi od lewej?) wraz z innymi robotnikami przymusowymi, przed kwietniem 1944 r., Hamburg.

Własność prywatna Magdy Wajsen.

W maju 1942 roku bracia Kazimierz i Franciszek Wajsen zostali deportowani do Hamburga na roboty przymusowe. Trafili do dwóch różnych »obozów wychowawczych« – Franciszek za próbę ucieczki, a jego brat Kazimierz za »nielegalne zgromadzenia«. Kazimierz przeżył obóz koncentracyjny Neuengamme i został wyzwolony w maju 1945 roku na statku »Athen«.

List Hansa Follsticha do Urzędu Pracy w Hamburgu z dnia 4 grudnia 1942 r.

Archiwa w Arolsen.

Franciszek Wajsen nie był w stanie wytrzymać ciężaru pracy przymusowej. Został zatrzymany przez gestapo i 2 września 1942 r. przyjęty na oddział psychiatryczny Centrum Medycznego Uniwersytetu w Hamburgu-Eppendorf. Ponieważ został uznany za »niezdolnego do pracy«, a firma nie chciała go ponownie zatrudnić, urząd pracy zatwierdził zalecenie lekarza, aby powrócił do domu. Jednak nie powrócił.

Lista polskich robotników przymusowych, którzy zostali przeniesieni z więzienia sądowego w Cuxhaven do innych miejsc odosobnienia, 1944 r.

Archiwa w Arolsen.

W grudniu 1943 roku Franciszek pracował dla rolnika w Greversdorf-Oste. W marcu 1944 roku został zwolniony z więzienia sądowego w Cuxhaven i przekazany pod opiekę gestapo w »obozie pracy wychowawczej« w Bremie-Farge ze względu na ryzyko ucieczki. Stamtąd 26 czerwca 1944 r. został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu. Matka Franciszka, Katarzyna Wajsen, uciekła wraz ze Stanisławem do Warszawy. Zostawiła męża. Józef podobno wyjechał później do Niemiec.

Wniosek Elisabeth Wolters o przymusowe przyjęcie Idy Mennen i jej córki Yvonne, z dnia 25 października 1944 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 nr 132.

YVONNE MENNEN (1938 – 1944)

Yvonne Mennen urodziła się 6 grudnia 1938 roku w Holandii. Jej rodzicami byli Hinderk Mennen, żołnierz, oraz jego żona Ida (z domu Leduc), Flamandka pochodząca z Belgii. Yvonne Mennen miała jedenaścioro rodzeństwa, z których pięcioro zmarło, a troje mieszkało w domu dziecka. Jej matka uciekła wraz z nią i dwójką rodzeństwa z Holandii do Rzeszy Niemieckiej. Przybyli do Bienenbüttel do obozu dla uchodźców NSV. Stamtąd zostali przeniesieni do przytułku dla ubogich z powodu nieczystości i rzekomej choroby psychicznej. Ostatecznie zakwaterowano ich w stajni. Dwuletnia siostra Yvonne Mennen i ośmioletni brat zarazili się tam świerzbem i musieli zostać przyjęci do szpitala pomocniczego w Uelzen. Następnie mieli zostać przewiezieni do domu dziecka NSV.

W desperacji matka zagroziła, że odbierze życie sobie i swoim dzieciom. Lekarz z Bevensen doszedł wówczas do wniosku, że Ida i Yvonne Mennen muszą zostać przyjęte do sanatorium w Lüneburgu. Zaledwie cztery tygodnie po przyjęciu Yvonne Mennen zmarła. Została zamordowana na »oddziale dziecięcym« i pochowana na cmentarzu dziecięcym. Jej matka przeżyła i została zwolniona 2 marca 1945 r., przed końcem wojny, jako »zreformowana«.

To jest nagrobek Timofeja Thomachinko. Zamiast jego prawdziwego imienia wyryto »Schannschinoko«. Timofej Thomachinko nie wydawał się nawet godny, aby podać daty jego urodzenia i śmierci. Często na nagrobkach podawano nieprawidłowe daty śmierci, a imiona nie były zapisywane poprawnie. Było to sprzeczne z ustawą o grobach wojennych.

ArEGL.

Nie ma prawie żadnych zdjęć kobiet będących »pracownicami z Europy Wschodniej«. Dowód tożsamości ze zdjęciem Marii Medvedieva został jej wydany, gdy została przeniesiona 20 listopada 1944 r. Jej dokumentacja medyczna składa się wyłącznie z formularza personalnego i listy rzeczy osobistych.

Inwentarz rzeczy osobistych Marii Medvedevy, 3 lipca 1944 r.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 nr 01028.

Zdjęcie przedstawia »pracownice z Europy Wschodniej« przy stole zastawionym pełnymi talerzami. Jest to zdjęcie propagandowe z lutego 1943 roku.

BArch Zdjęcie 183-J05126.

MARIA MEDWEDIEWA (1925 – 1944)

Maria Medvedieva urodziła się 5 lutego 1925 roku. Ponieważ określano ją mianem »pracownika ze Wschodu«, możliwe jest, że pochodziła z Rosji. Była pomocnicą rolniczą u rolnika Friedricha Fischera w Oldendorfie (Bremervörde). Początkowo Fischer opisywał swoją robotnicę przymusową jako pracowitą i wydajną. Potem jednak przestała dobrze pracować. W końcu zaczęła zachowywać się dziwnie, co wzbudziło w nim podejrzenie, że nie jest zdrowa psychicznie. Maria Medvedieva została przedstawiona lekarzowi 1 lipca 1944 r. i przyjęta do sanatorium w Lüneburgu 3 lipca 1944 r., początkowo na oddział obserwacyjny w budynku 22. Stamtąd została przeniesiona na »oddział pracowników ze Wschodu« w budynku 16. Została zarejestrowana do badań nad biologią dziedziczną. W chwili przybycia miała na sobie ubranie robocze w złym stanie, identyfikator »Ost« i drewniane chodaki. Fischer twierdził, że w nocy weszła nago do jego sypialni i zachowywała się lubieżnie, co było prawdopodobnie twierdzeniem mającym na celu ochronę. Maria Medvedieva została przeniesiona 20 listopada 1944 r. w ramach transportu zbiorowego. Miejsce przeznaczenia nie jest znane. Niemal pewne jest, że została zamordowana w lesie lub w ośrodku zagłady w Polsce.

ADAM RABSCHICK (1862 – 1942)

Adam Rabschick był ofiarą eutanazji nie tylko jako »cudzoziemiec«, ale także jako osoba bezdomna. Urodził się w Keplow na Węgrzech. Jako młody człowiek bezskutecznie próbował wstąpić do huzarów, następnie handlował pułapkami na myszy i pracował dorywczo w rolnictwie. Mieszkał w okolicy Hanoweru i Hildesheim, ledwo wiążąc koniec z końcem. Pił alkohol. Kilkakrotnie aresztowano go za włóczęgostwo. Jego emerytura nie wystarczała, a on nie umiał ani czytać, ani pisać, ani liczyć. Musiał żebrać, co również kilkakrotnie doprowadziło go do więzienia. Stamtąd w 1930 roku został wysłany do sanatorium w Wunstorfie. Przydzielono mu terapię zajęciową, polegającą na wyplataniu koszy i wyciąganiu odłamków. W 1941 roku sanatorium w Wunstorfie zostało zlikwidowane, aby zrobić miejsce dla instytucji pomocy społecznej dla młodzieży. Adam Rabschick został zatem przeniesiony do sanatorium w Lüneburgu 12 sierpnia 1941 roku i przyjęty do domu nr 25. Kiedy 9 października 1941 roku utworzono tam »oddział dziecięcy«, przeniesiono go do domu nr 6. Zmarł tam 24 stycznia 1942 roku. W jego przypadku prawdopodobna jest gwałtowna śmierć.

Dokumentacja medyczna Adama Rabschicka.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 00513.

List od administratora okręgu Stade do prezesa Hanoweru z dnia 19 lipca 1943 r.

NLA Stade Rep. 274 Stade nr 80.

Fragment dokumentacji medycznej Galiny Radomskiej.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 nr 02503.

GALINA RADOMSKA (1918 – 1944)

Galina Radomska pochodziła z Kijowa na Ukrainie i była córką lekarza Antona Radomskiego. Została przydzielona do szpitala w Stade i była odpowiedzialna za opiekę medyczną nad »barakami robotników ze Wschodu« w tym mieście. Latem 1943 roku miała zostać przydzielona do fabryki Volkswagena w »Mieście Samochodu KdF« (Wolfsburg), aby zapewnić opiekę medyczną jeńcom wojennym przebywającym tam. Nie doszło do tego, ponieważ zachorowała. Odmówiono jej repatriacji do ojczyzny. 31 lipca 1943 roku została przyjęta do sanatorium i domu opieki w Lüneburgu; jej ojciec przebywał wówczas w Warszawie. Przeniesienie zbiorowe jedenastu miesięcy później dowodzi, że placówka w Lüneburgu była już w pierwszej połowie 1944 roku ośrodkiem przejściowym dla »eutanazji cudzoziemców«.

GJURAGI SOKCEVIC (1907 – 1944)

Gjuragi Sokcevic jest jedyną ofiarą zabójstwa pacjentów w szpitalu miejskim w Lüneburgu, której zdjęcie zostało umieszczone w folderze z rejestrem zgonów. Pochodził z Rosji i wykonywał przymusową pracę dla firmy budowlanej Wayss & Freytag w Hamburgu. Założona w 1875 r. spółka akcyjna zarobiła dużo pieniędzy na usuwaniu gruzu. Po wojnie udało jej się założyć nową firmę, która produkowała materiały budowlane z gruzów wojennych.

Gjuragi Sokcevic został przydzielony do prac ziemnych, co oznaczało, że musiał kopać łopatą. Zakwaterowano go w obozie zbiorowym Alt Garge w powiecie Lüneburg. Z powodu gruźlicy trafił do szpitala miejskiego w Lüneburgu. Tam, 18 czerwca 1943 r., został zamordowany przez Güntera Schulza poprzez podanie zbyt dużej dawki morfiny.

Gjuragi Sokcevic, około 1943 roku.

StadtALg, PSLG-S, 95.