NFC zu H-K-05

HANDLUNGSSPIELRÄUME

Fast alle am Krankenmord Beteiligten hinterfragten ihr Handeln nicht. Sie widersprachen nicht, handelten offenbar ohne Zweifel und ohne schlechtes Gewissen. Im Zusammenhang mit den Lüneburger Verbrechen gab es nur Einzelne, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten, nicht mitzumachen.

HANDLUNGS-SPIELRÄUME

Viele Menschen machen mit

beim Kranken-Mord in der Nazi-Zeit.

Sie denken nicht darüber nach.

Sie sagen nicht nein.

Sie haben kein schlechtes Gewissen.

In Lüneburg gibt es nur sehr wenige Menschen, die den Kranken helfen.

Nur sehr wenige Menschen sagen nein

zum Kranken-Mord.

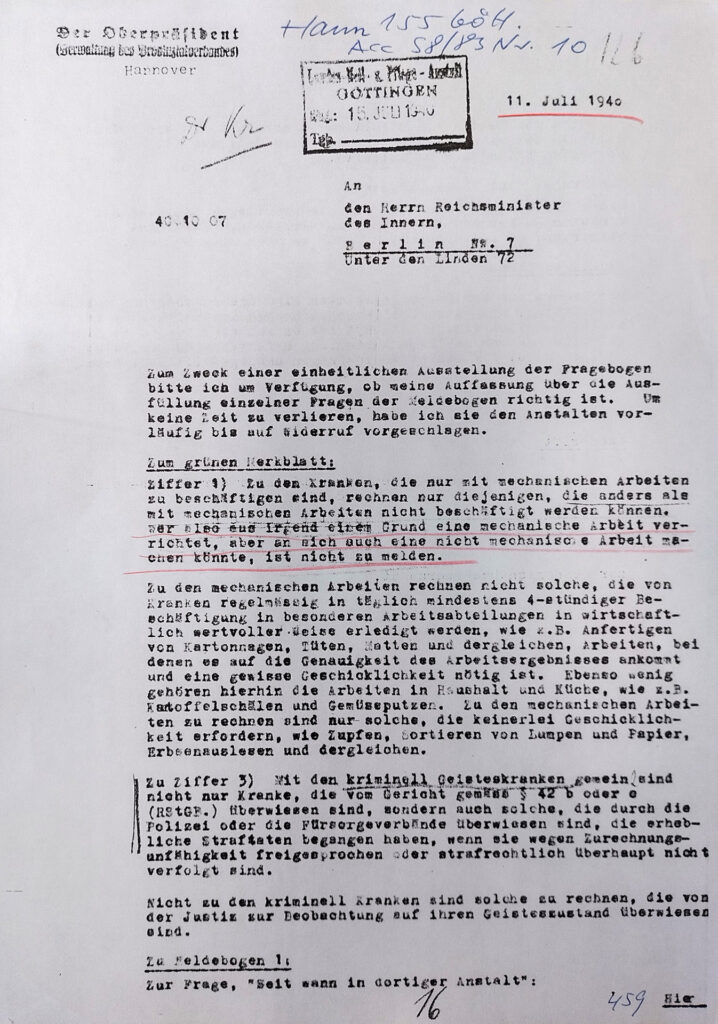

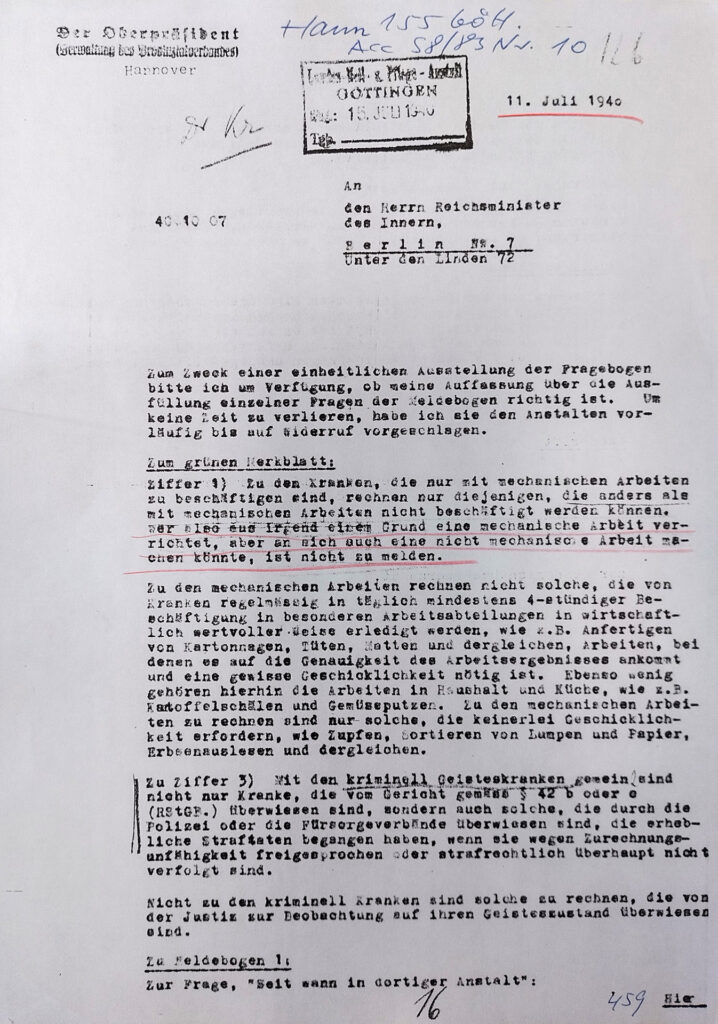

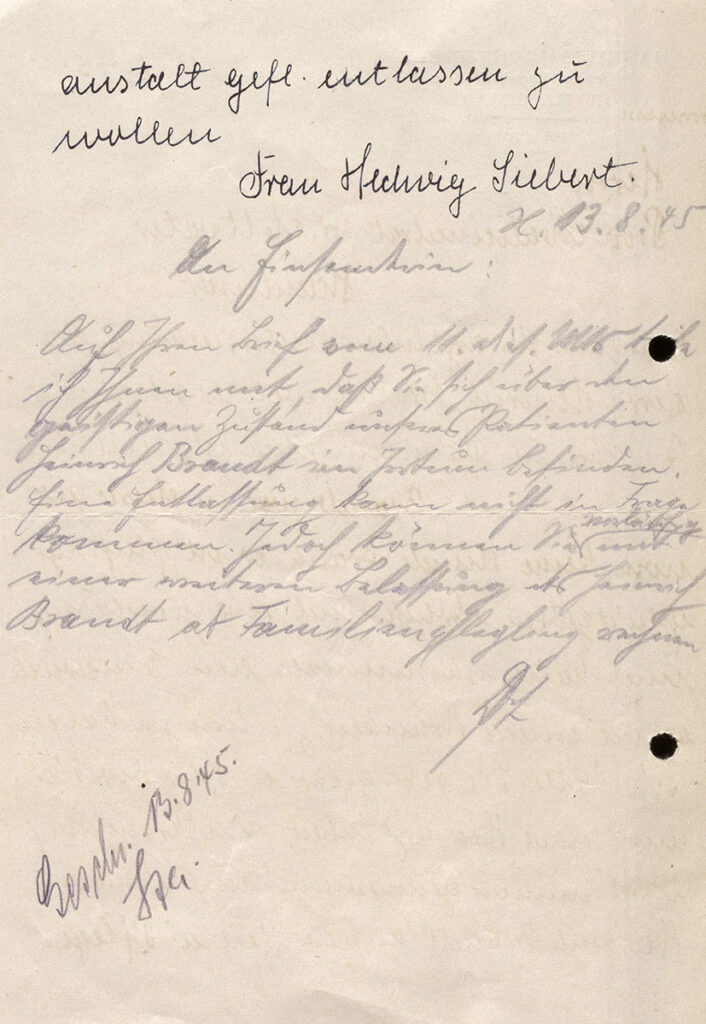

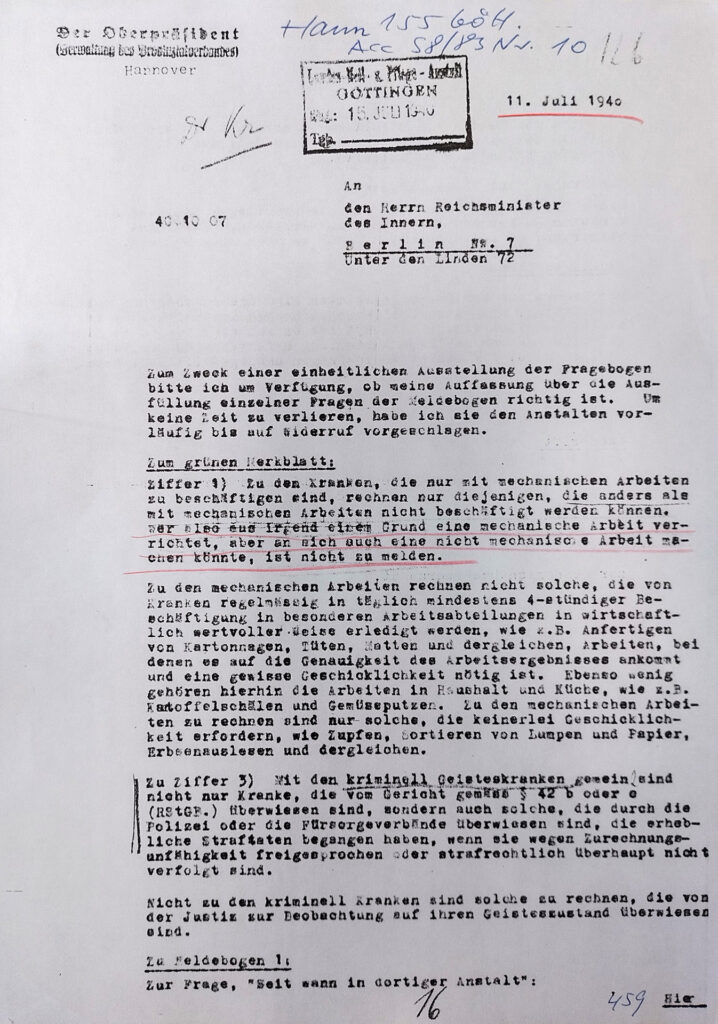

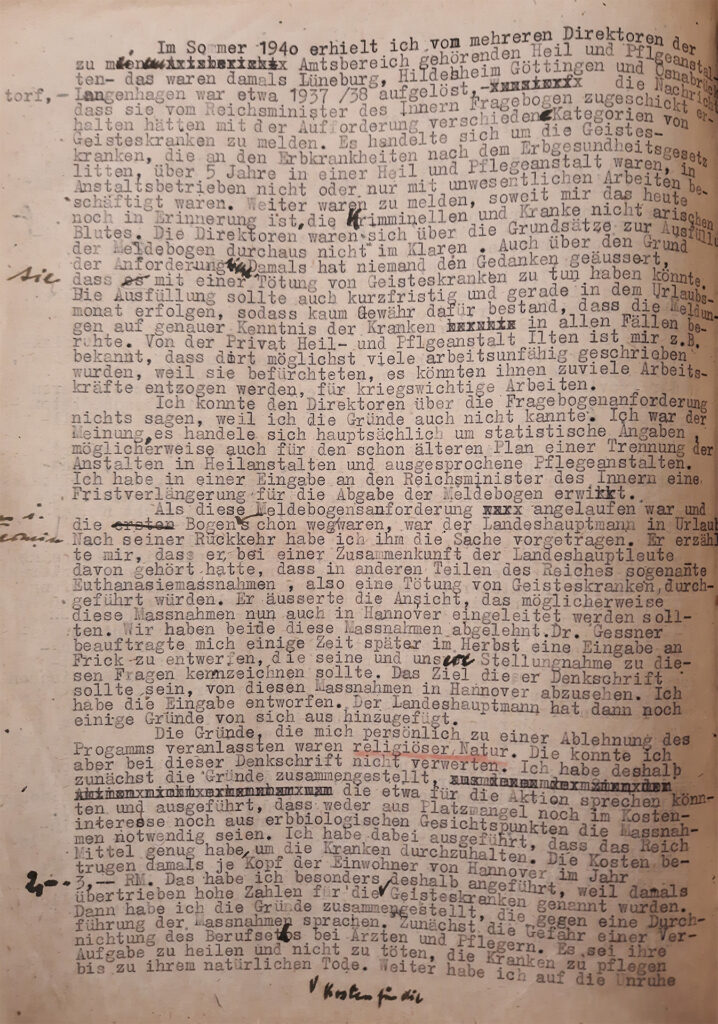

Brief vom Oberpräsidenten der Provinz Hannover Georg Andreae an das Reichsministerium des Innern vom 11.7.1940.

NLA Hannover Hann. 155 Göttingen Acc. 58/83 Nr. 10.

Georg Andreae von der Provinzialverwaltung Hannover reiste nach Berlin, um die Meldung der Erkrankten hinauszuzögern. Dort setzte er durch, dass einzelne Erkrankte von einer Verlegung in eine Tötungsanstalt zurückgestellt werden konnten. Er wollte auch erreichen, dass die Bewertung der »Nützlichkeit« sehr weit ausgelegt würde. Damit hatte er jedoch keinen Erfolg. Er ließ sich davon überzeugen, dass es einen Führerbefehl gebe und nutzte seinen Spielraum nicht, möglichst viele Menschen zurückzustellen.

Das ist ein Brief von Georg Andreae.

Er schreibt diesen Brief

an das Innenministerium von Deutschland.

Der Brief ist vom 11. Juli 1940.

Georg Andreae ist der Chef von der Verwaltung

in Hannover.

Er versucht den Kranken zu helfen.

Er will,

• dass die Meldung von Kranken länger dauert.

• dass die Ärzte weniger Kranke melden.

• dass viele Kranke gute Bewertungen bekommen.

Dann werden sie vielleicht nicht getötet.

Aber Georg Andreae hat keinen Erfolg.

Er schafft nur: Kranke werden später ermordet.

Georg Andreae glaubt:

Adolf Hitler gibt den Befehl für den Mord.

Als Fachmänner wussten Georg Andreae, Ludwig Geßner und Gottfried Ewald, dass es sich bei der »Euthanasie« um geplanten Mord handelte. Sie waren dagegen. Ihrer Meinung nach sollten Menschen mit Behinderungen nicht ermordet werden, stattdessen nur das Allernötigste an Pflege und Fürsorge erhalten. Gemeinsam verfassten sie eine Denkschrift an Reichsinnenminister Wilhelm Frick gegen die »Euthanasie«. Diese hatte jedoch keine Wirkung.

Georg Andreae, Ludwig Geßner und

Gottfried Ewald sind Fachleute für Recht.

Sie kennen sich mit den Gesetzen

in der Nazi-Zeit gut aus.

Sie wissen:

Der Kranken-Mord ist ein Verbrechen.

Sie sind gegen den Kranken-Mord.

Menschen mit Behinderung sollen nicht

ermordet werden.

Menschen mit Behinderung sollen

Pflege bekommen.

Und man soll sich um die Menschen kümmern.

Aber es soll nur wenig Pflege und Fürsorge geben. Es soll nur zum Leben reichen.

Georg Andreae, Ludwig Geßner und

Gottfried Ewald schreiben einen Brief.

Der Brief ist

für den Innenminister von Deutschland.

In dem Brief steht:

Der Kranken-Mord muss aufhören.

Aber sie haben keinen Erfolg.

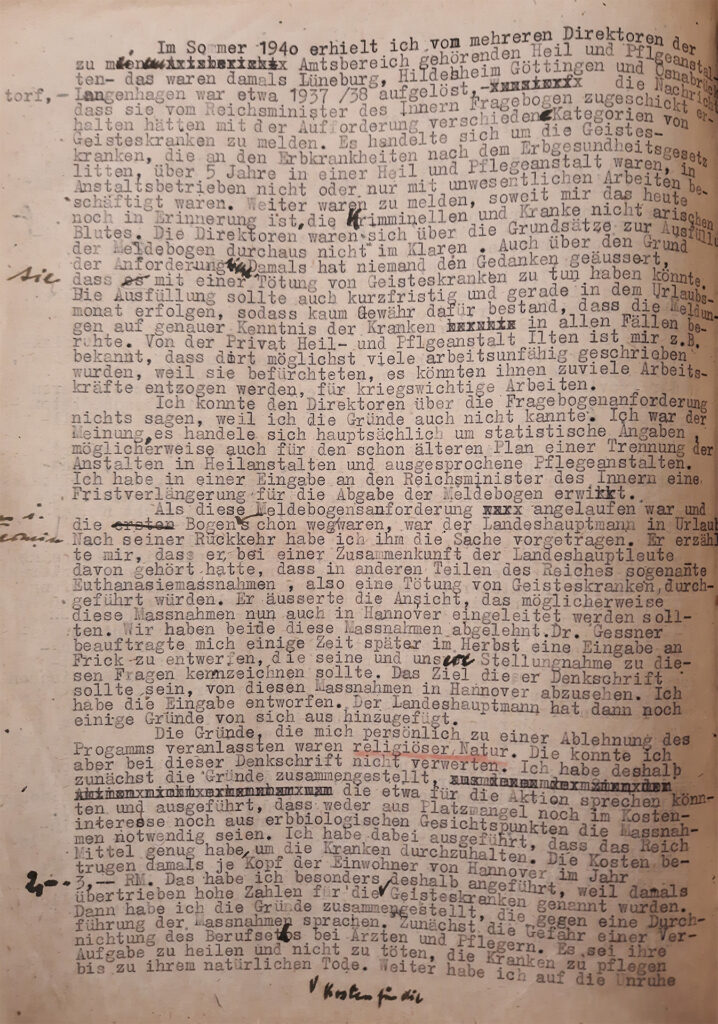

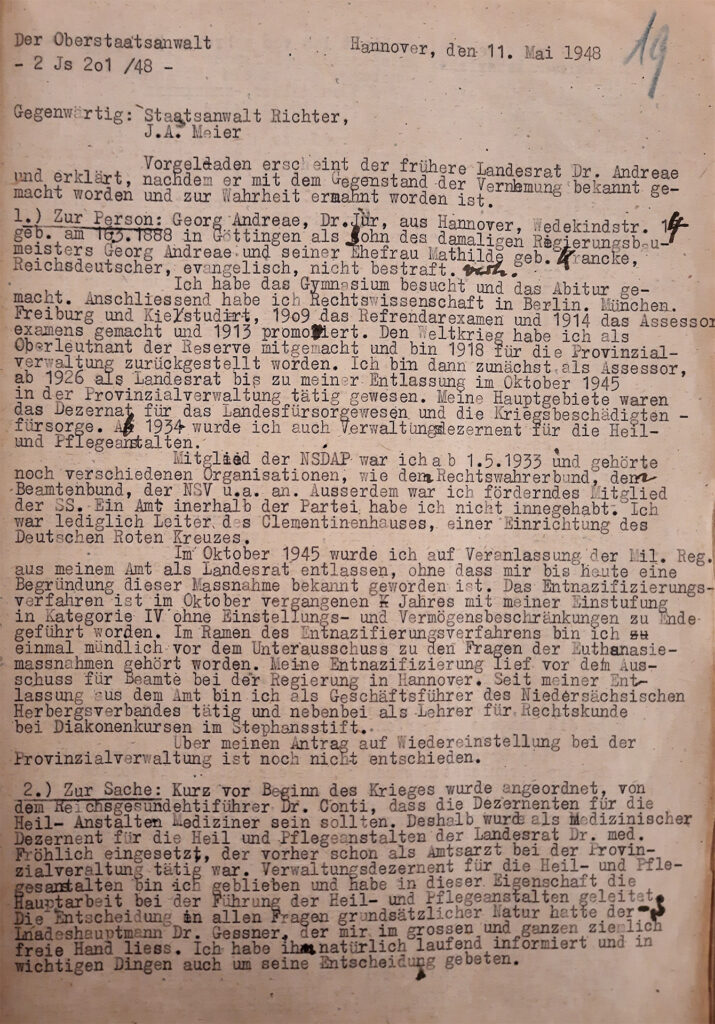

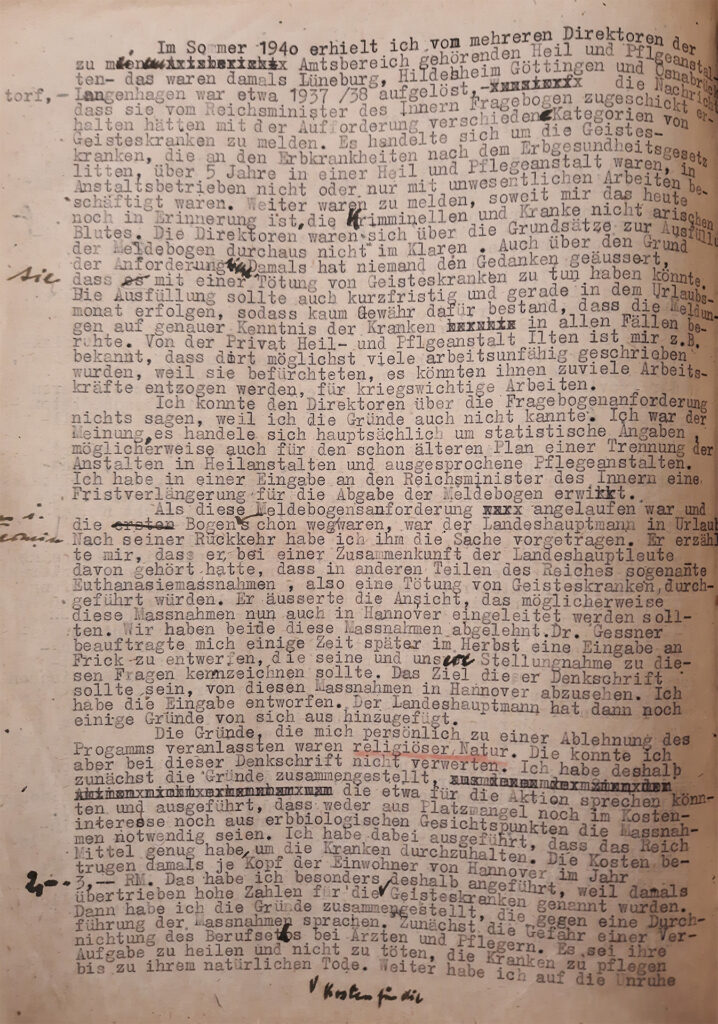

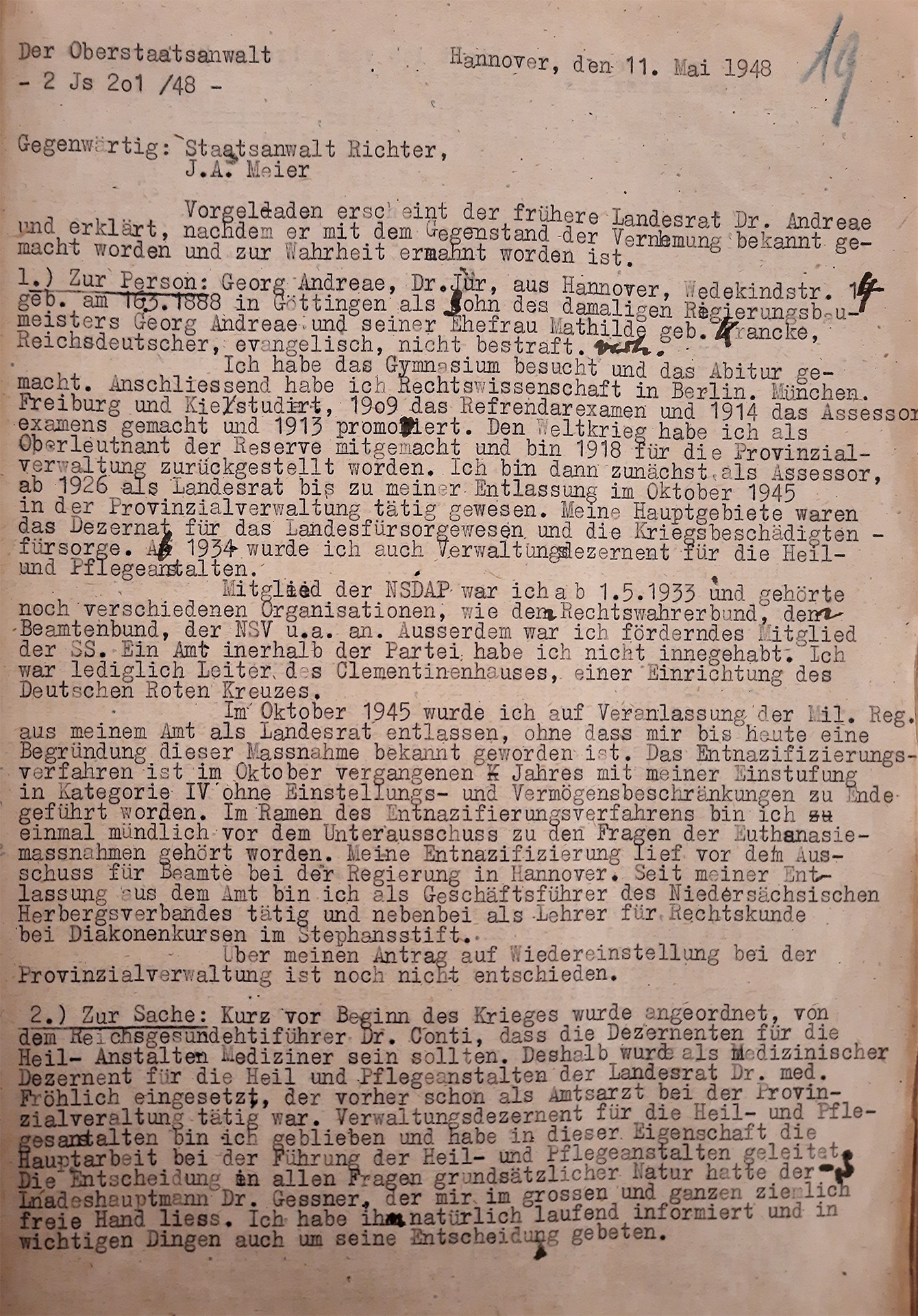

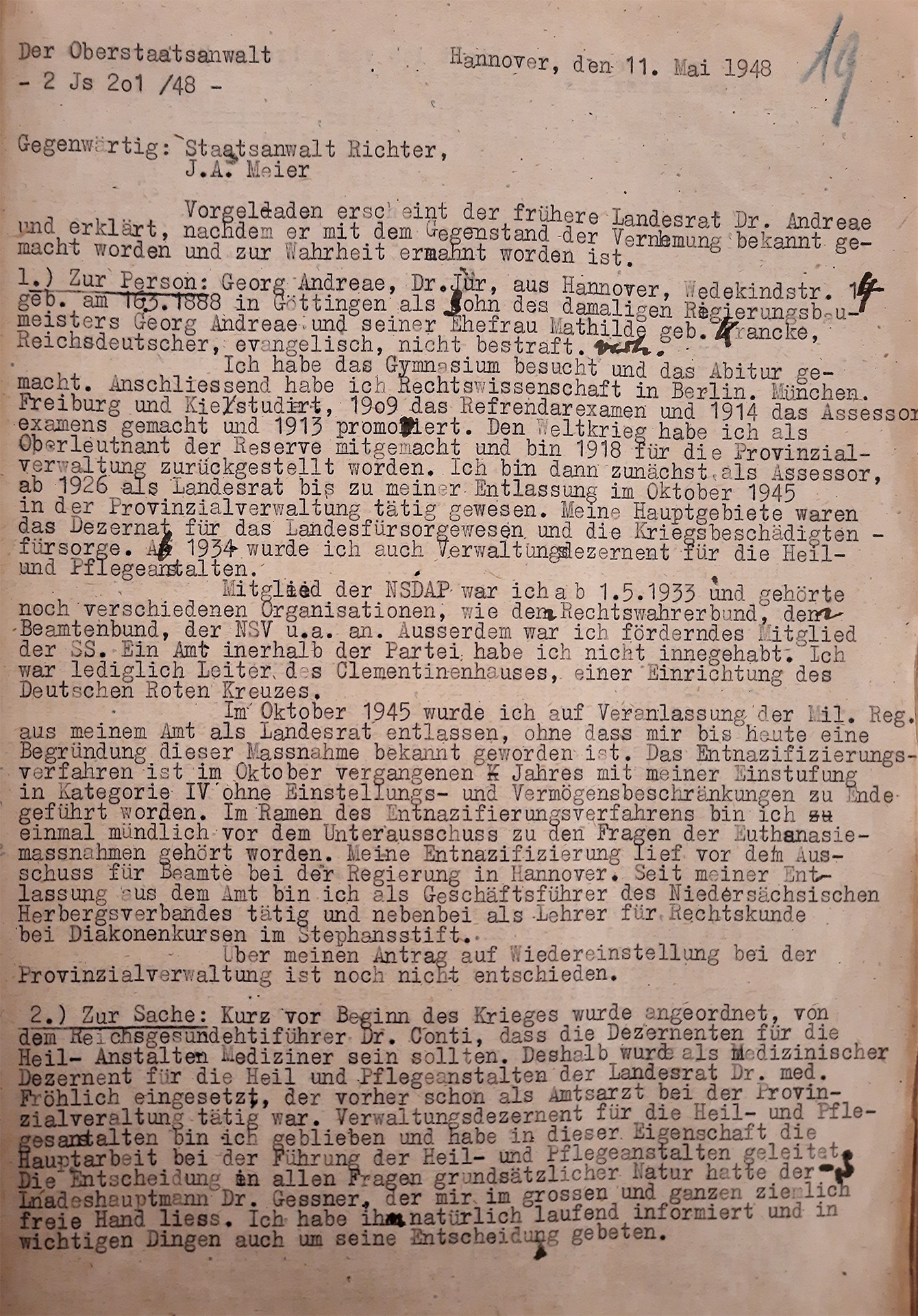

Auszug aus der Mitschrift der staatsanwaltlichen Vernehmung von Georg Andreae vom 11.5.1948.

NLA Hannover Nds. 721 Hannover Acc. 61/81 Nr. 28/1.

GEORG ANDREAE (1888 – 1983)

Auszug aus dem Protokoll der staatsanwaltlichen Vernehmung von Georg Andreae vom 11.5.1948.

NLA Hannover Nds. 721 Hannover Acc. 61/81 Nr. 28/1.

Georg Andreae stammte aus Göttingen und heiratete 1918. Er studierte Rechtswissenschaften in Berlin, München, Freiburg und Kiel. 1933 trat er in die NSDAP ein und wurde SS-Mitglied. Von 1934 bis Kriegsende war er bei der Provinz Hannover Verwaltungsleiter für die (Jugend- und Wohlfahrts-)Fürsorge sowie die Heil- und Pflegeanstalten. Damit war er sowohl für die Umsetzung der »Aktion T4« als auch für nachfolgende »Euthanasie«-Maßnahmen in der Provinz Hannover zuständig. Nach seiner Entlassung 1945 wurde er Geschäftsführer des Niedersächsischen Herbergsverbandes und unterrichtete Rechtskunde an der Diakonenschule im Stephansstift Hannover. 1947 wurde er als »Mitläufer« entnazifiziert. 1948 wurde gegen ihn, Ludwig Geßner und Paul Fröhlich ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum Mord eingeleitet. Ende 1950 wurden alle drei freigesprochen. Georg Andreae starb 1983.

GEORG ANDREAE

Georg Andreae kommt aus Göttingen.

Er heiratet im Jahr 1918.

Georg Andreae studiert Recht

in verschiedenen Städten.

Im Jahr 1933 wird er Mitglied

in der Nazi-Partei und in der SS.

Die SS ist eine Spezial-Polizei von den Nazis.

Georg Andreae arbeitet im Amt.

Er ist Chef von der Fürsorge.

Die Fürsorge kümmert sich um Jugendliche und arme Menschen.

Georg Andreae ist auch Chef

von den Anstalten in Deutschland.

Er ist zuständig für den Kranken-Mord.

Und er ist zuständig für den Kranken-Mord

mit Gas.

Die Nazis nennen das: Aktion T4.

Nach der Nazi-Zeit arbeitet Georg Andreae weiter.

Er unterrichtet Recht.

Und er ist Chef von verschiedenen Einrichtungen.

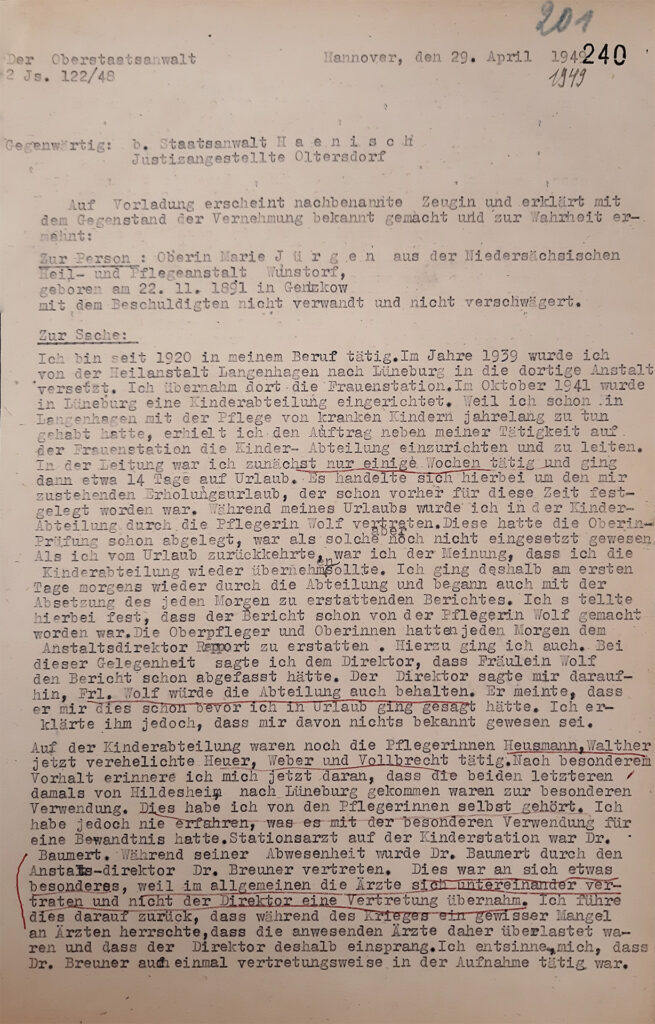

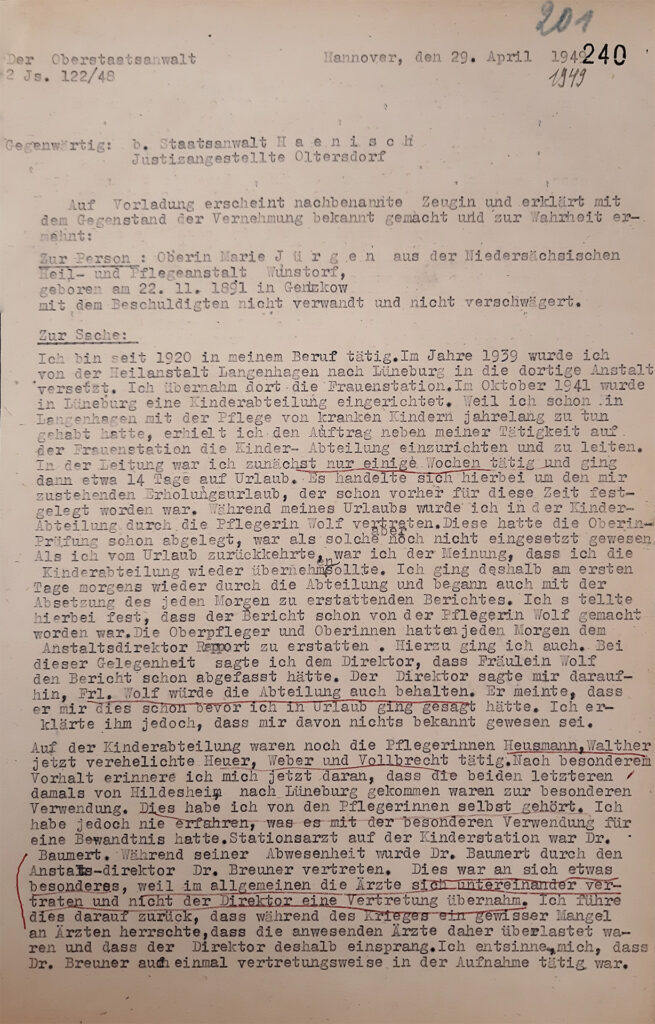

Aufgrund ihrer Erfahrungen in der Pflege von Kindern und Jugendlichen übernahm Oberpflegerin Marie Jürgen (1891 – 1994) die Leitung der »Kinderfachabteilung« Lüneburg. Kurz darauf trat sie einen Urlaub an. Als sie nach zwei Wochen zurückkam, nutzte Max Bräuner seinen Handlungsspielraum und ersetzte sie durch Wilhelmine Wolf, von der er sich die erforderliche Entschlossenheit und Gesinnung versprach.

In der Nazi-Zeit ist Marie Jürgen für kurze Zeit Chefin von der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.

Dann macht sie Urlaub.

Als sie zurück kommt, ist sie nicht mehr Chefin.

Jetzt ist Wilhelmine Wolf

Chefin von der Kinder-Fachabteilung.

Max Bräuner ist der Chef

von der Anstalt in Lüneburg.

Er entscheidet:

Marie Jürgens kann nicht

Chefin von der Kinder-Fachabteilung sein.

Denn sie will nicht mitmachen

beim Kranken-Mord.

Darum wird Wilhelmine Wolf

Chefin von der Kinder-Fachabteilung.

Sie will beim Kranken-Mord mitmachen.

Das alles erzählt Marie Jürgens nach der Nazi-Zeit.

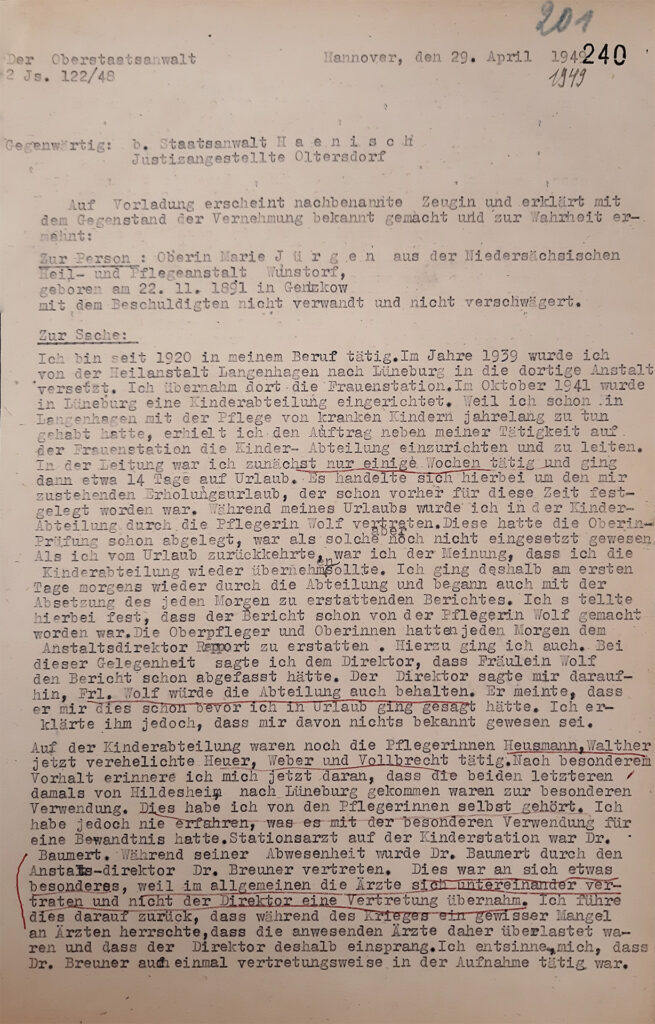

Auszug aus der Vernehmung von Marie Jürgen vom 25.4.1949.

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.

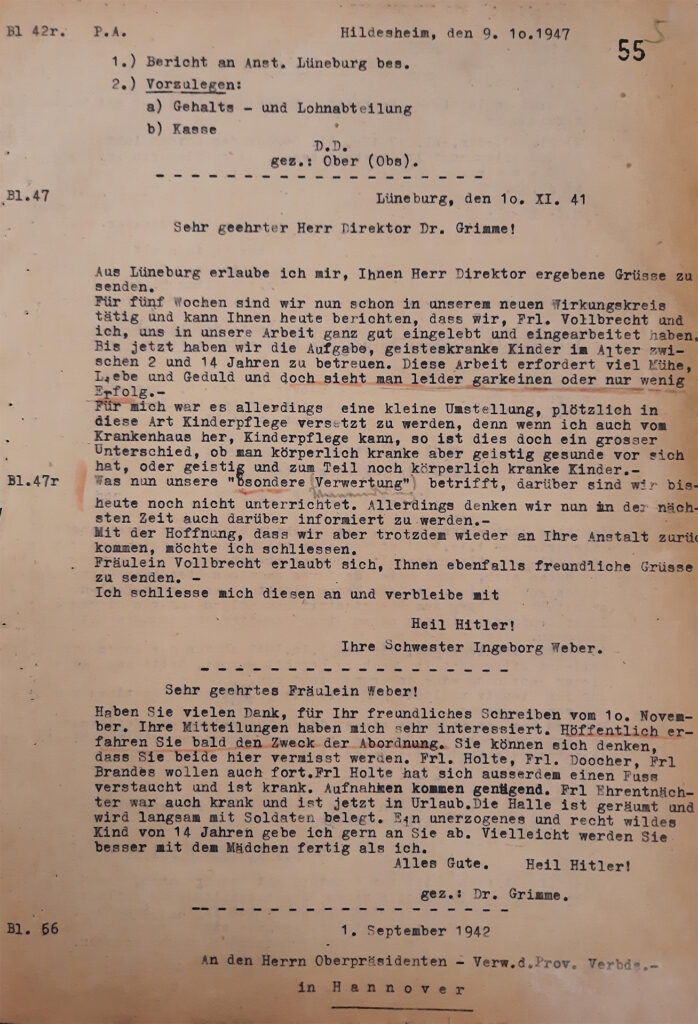

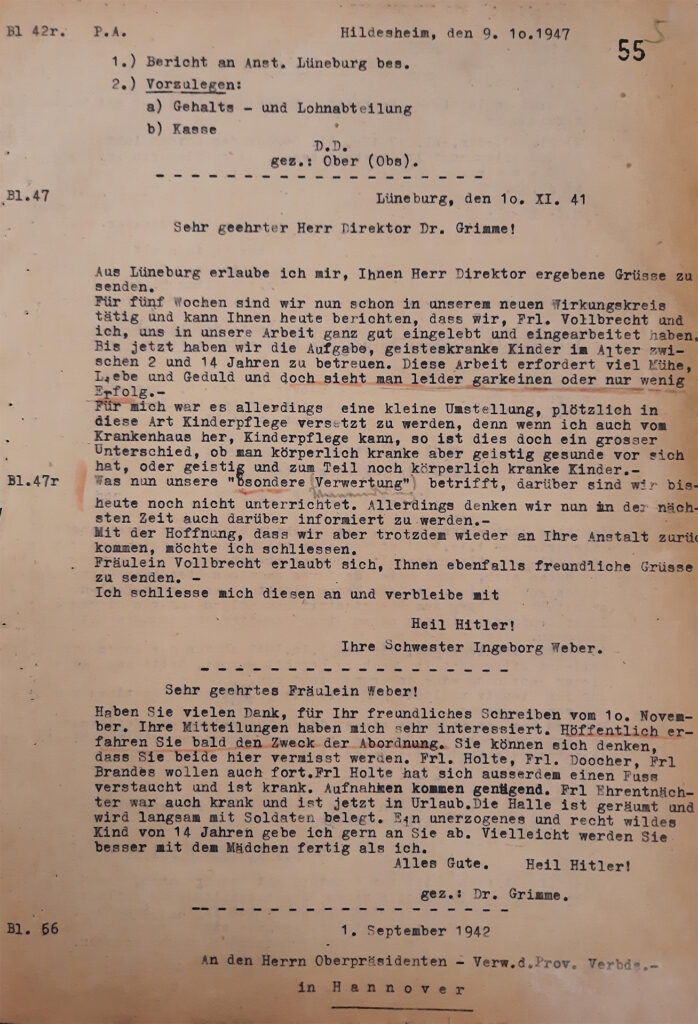

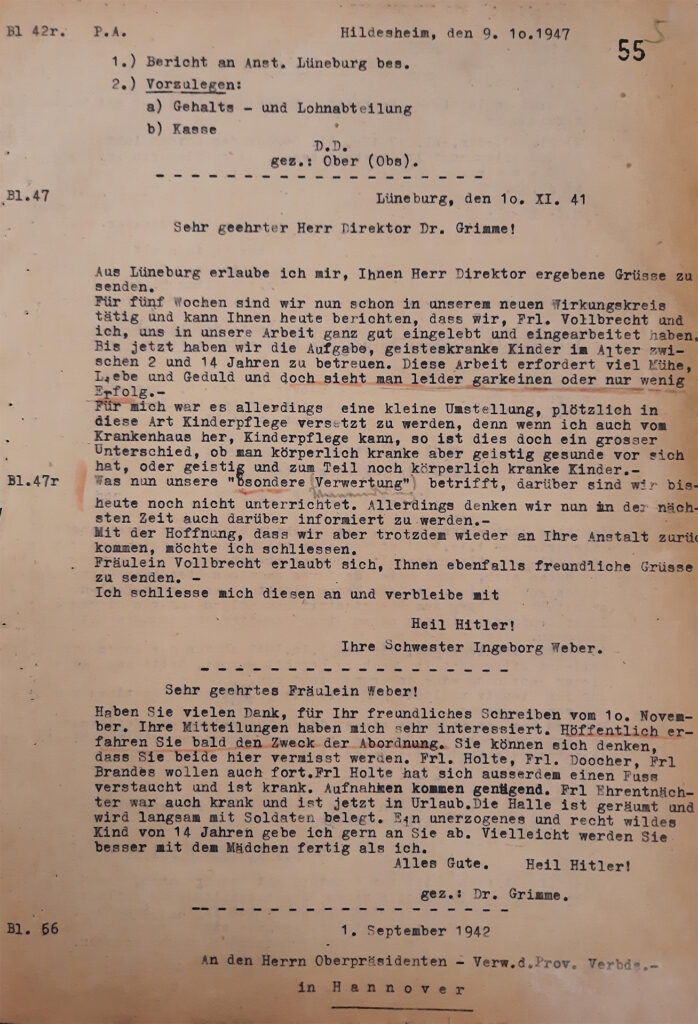

Brief von Ingeborg Weber an die Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim, Direktor Grimme, vom 10.11.1941.

NLA Hannover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 Nr. 3.

Ingeborg Weber war ihrer Abordnung nach Lüneburg nur widerwillig gefolgt. Sie war Berufsanfängerin und hatte ihre Ausbildung erst im Juni 1941 abgeschlossen. Als sie verstand, dass ihre »besondere Verwendung« Kindermord bedeutete, bat sie um ihre Rückversetzung nach Hildesheim. Diese wurde abgelehnt, stattdessen wurde sie endgültig nach Lüneburg versetzt. Als Max Bräuner auch einen Urlaubsantrag ablehnte und sie in Lüneburg bleiben musste, war sie so verzweifelt, dass sie sich 1942 das Leben nahm.

Ingeborg Weber ist Pflegerin

in der Anstalt in Hildesheim.

Im Jahr 1941 ist sie fertig mit der Ausbildung.

Ingeborg Weber wird in die Anstalt

nach Lüneburg geschickt.

Sie soll dort arbeiten.

Aber sie will nicht in Lüneburg arbeiten.

Denn sie weiß:

Sie soll in Lüneburg Kinder ermorden.

Sie will keine Kinder ermorden.

Sie will zurück nach Hildesheim.

Aber sie darf nicht zurück nach Hildesheim.

Sie muss in Lüneburg bleiben.

Dann will sie Urlaub machen.

Aber Max Bräuner erlaubt ihr

den Urlaub nicht.

Ingeborg Weber ist sehr unglücklich

und verzweifelt.

Im Jahr 1942 bringt sie sich um.

Das ist ein Brief von Ingeborg Weber

an ihren alten Chef in Hildesheim.

Sie will zurück nach Hildesheim.

Der Brief ist vom 10. November 1941.

HANDLUNGSSPIELRÄUME

Eine Rettung vor der Ermordung in den Tötungsanstalten Brandenburg, Pirna-Sonnenstein, Hadamar und Pfafferode war nahezu unmöglich. Die Familien erhielten die Nachricht über eine Verlegung oft erst dann, wenn der Mord bereits geschehen war. Eine Rettung war höchst selten. Vier Erkrankte überlebten ihre Verlegung in Tötungsanstalten durch Rückstellungen oder durch eine Rückführung nach Lüneburg. Sie sind Ausnahmen.

Die Nazis bringen viele Kranke

in die Tötungs-Anstalten

• Brandenburg,

• Pirna-Sonnenstein,

• Hadamar und

• Pfaffenrode.

Nur wenige Kranke überleben

in den Tötungs-Anstalten.

Die Familien von den Kranken bekommen

eine Nachricht.

In der Nachricht steht:

Die Kranken kommen in eine andere Anstalt.

Die Nachricht kommt aber erst,

wenn die Kranken schon tot sind.

Die Familien können dann nichts mehr machen.

Sie können die Kranken nicht mehr retten.

Nur 4 Kranke aus Lüneburg überleben

in den Tötungs-Anstalten.

Herta Braun, 1924.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 03270.

Paula Jahn, 1937.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 01135.

Karl Reich, um 1922.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 08339.

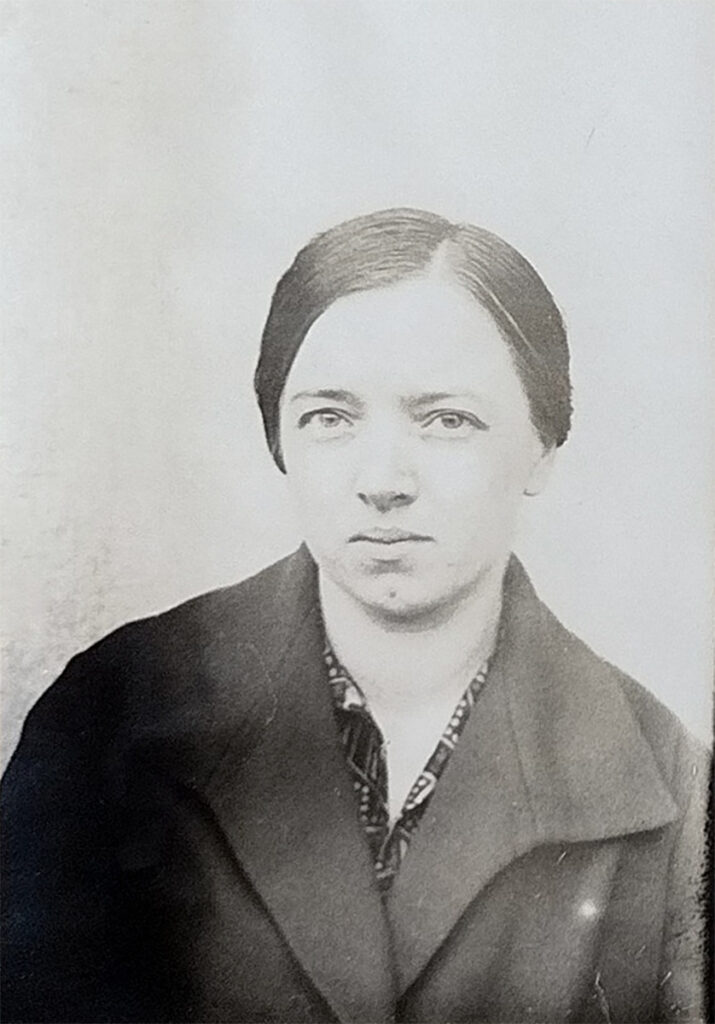

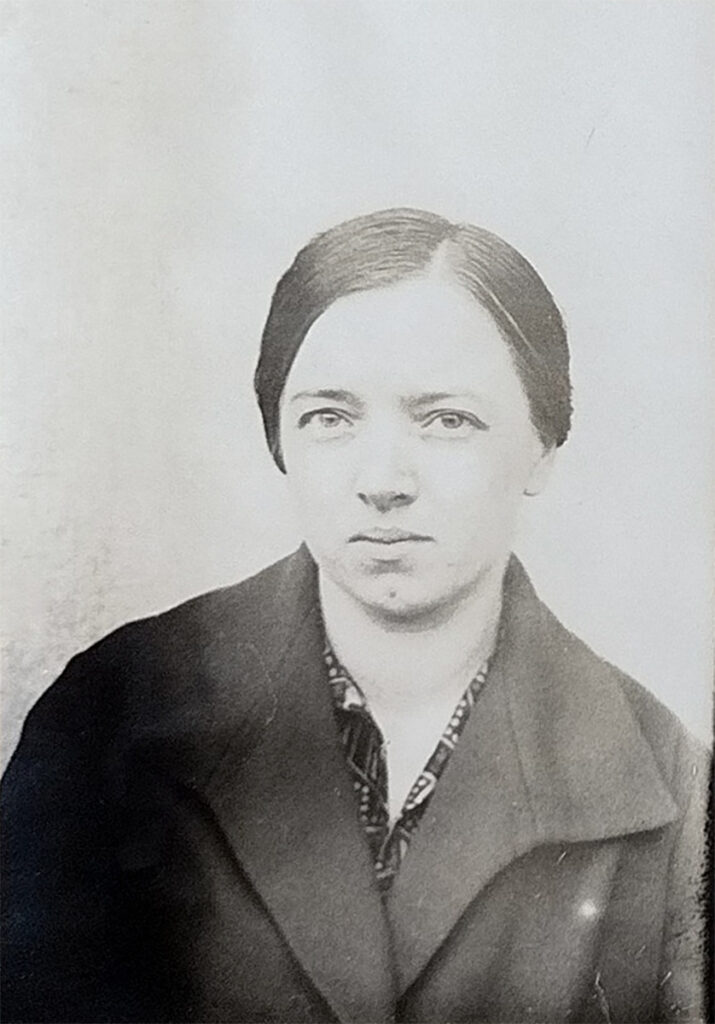

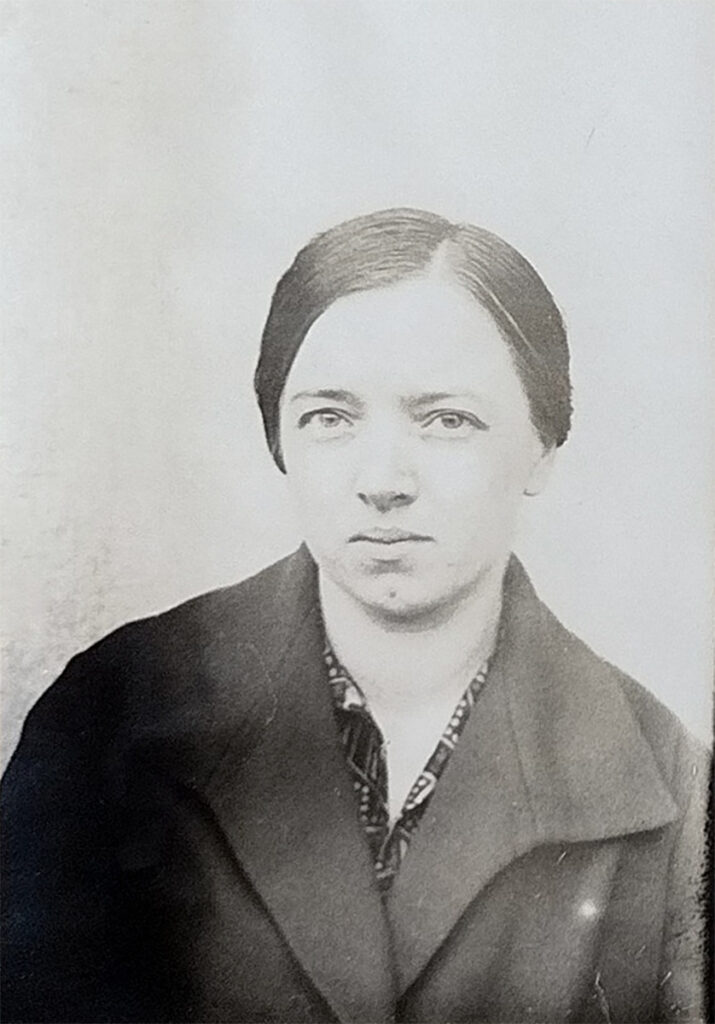

Heinrich Brandt, um 1914.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 Nr. 07628.

Nur einzelne Erkrankte wurden von der Zwischenanstalt Herborn nicht in die »T4«-Tötungsanstalt Hadamar weiterverlegt. Zwei Frauen wurden von Herborn zurück nach Lüneburg gebracht. Zwei Männern gelang es, in der Tötungsanstalt Hadamar von der Gaskammer zurückgestellt zu werden. Sie wurden auf dem anstaltseigenen Bauernhof Schnepfenhausen als Arbeitskräfte gebraucht. Diese vier Erkrankten überlebten.

Die Nazis bringen viele Kranke aus Lüneburg

in andere Anstalten.

Dort wollen die Nazis die Kranken

mit Gas ermorden.

Die Nazis nennen das: Aktion T4.

Nur 4 Kranke aus Lüneburg überleben

in den anderen Anstalten:

• Herta Braun.

• Paula Jahn.

• Karl Reich.

• Heinrich Brandt.

Sie überleben die Aktion T4.

Sie sind die einzigen Überlebenden

aus der Anstalt in Lüneburg.

Herta Braun und Paula Jahn kommen

in die Zwischenanstalt Herborn.

Von dort kommen sie zurück nach Lüneburg.

Karl Reich und Heinrich Brandt kommen

in die Tötungs-Anstalt Hadamar.

Sie werden dort nicht ermordet.

Denn die Nazis merken:

Die beiden können arbeiten.

Sie sollen auf einem Bauernhof arbeiten.

Darum überleben Karl Reich und

Heinrich Brandt.

HEINRICH BRANDT (1882 – 1957)

Heinrich Brandt aus Bornberg bei Cuxhaven stammte aus einer Familie, in der viel Alkohol getrunken wurde. Auch er wurde alkoholabhängig. 1912 starb seine Mutter, wenige Wochen vor seiner Sicherungsunterbringung in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Der familieneigene Bauernhof wurde von seinem Bruder Johann weitergeführt. Heinrich Brandt war immer wieder straffällig geworden, um sich Geld für Essen und Alkohol zu beschaffen. Als er 1914 erfuhr, dass sein Onkel gestorben war, entwich er. Drei Wochen später wurde er festgenommen und wieder in Lüneburg eingewiesen. So überlebte er den Ersten Weltkrieg und wurde 1919 entlassen. 1922 wurde er rückfällig. Nach zwei Aufenthalten im Hamburger Gefängnis »Santa Fu« ordnete das Gericht in Stade erneute Sicherungsunterbringung an, weil:

HEINRICH BRANDT

Heinrich Brandt kommt aus Bornberg

bei Cuxhaven.

In seiner Familie trinken alle viel Alkohol.

Heinrich trinkt auch viel Alkohol.

Er ist alkoholkrank.

Er braucht viel Geld für den Alkohol.

Darum klaut er Geld.

Er ist ein Dieb und er ist krank.

Darum kommt er in die Anstalt nach Lüneburg.

Man nennt das auch: Sicherungs-Verwahrung.

Im Jahr 1914 stirbt der Onkel von Heinrich Brandt.

Als Heinrich davon erfährt,

läuft er weg aus der Anstalt.

Man sucht ihn und findet ihn 3 Wochen später.

Man nimmt ihn wieder fest.

Er kommt wieder in die Anstalt.

Im Jahr 1919 entlässt man Heinrich Brandt

aus der Anstalt.

Im Jahr 1922 ist er wieder alkoholkrank.

Und er kommt in ein Gefängnis.

Das Gefängnis heißt: Santa Fu.

Das Gefängnis ist in Hamburg.

»eine intellektuelle Minderwertigkeit des Angeklagten liegt nach der Überzeugung des Gerichtes nicht vor.«

Beschluss des Landgerichtes Stade vom 10.1.1936.

Archiv Gedenkstätte Hadamar. Best. 12/K2978.

Im Jahr 1936 entscheidet das Gericht:

Heinrich Brandt muss wieder in die Anstalt

nach Lüneburg.

Er kommt wieder in Sicherungs-Verwahrung.

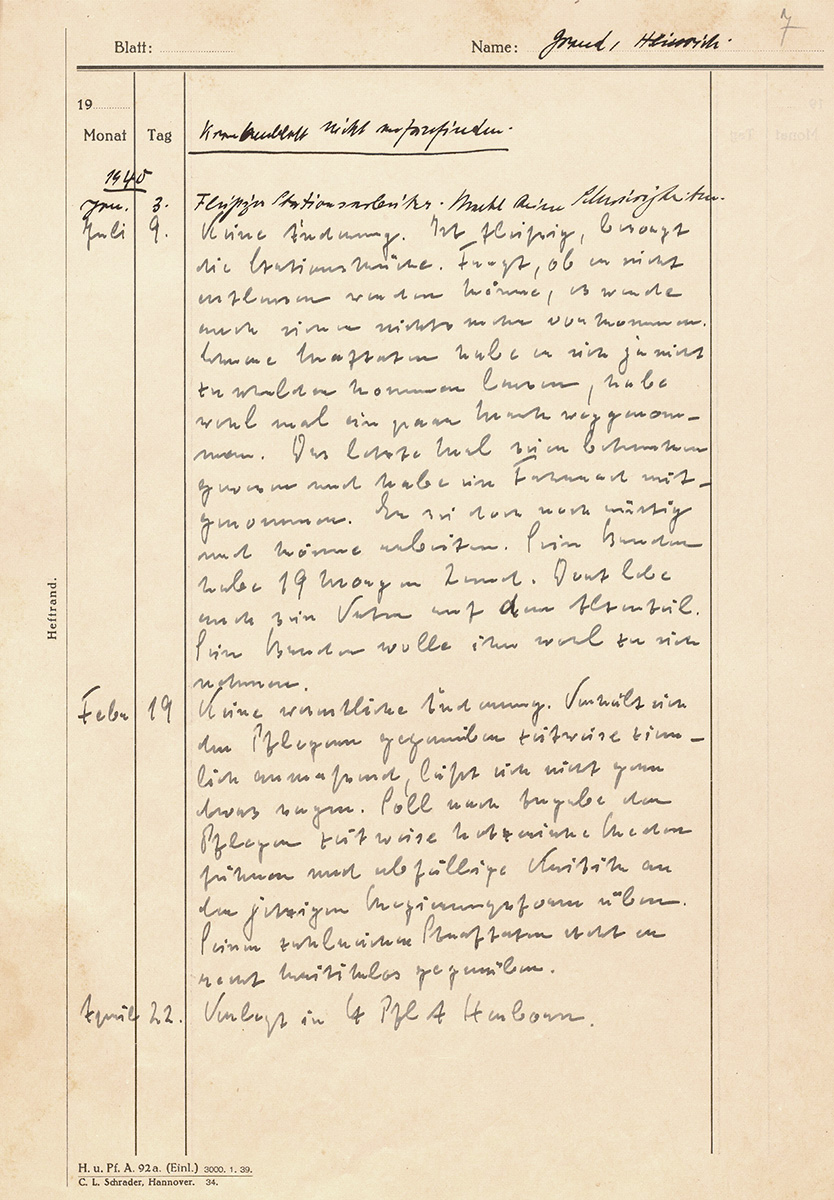

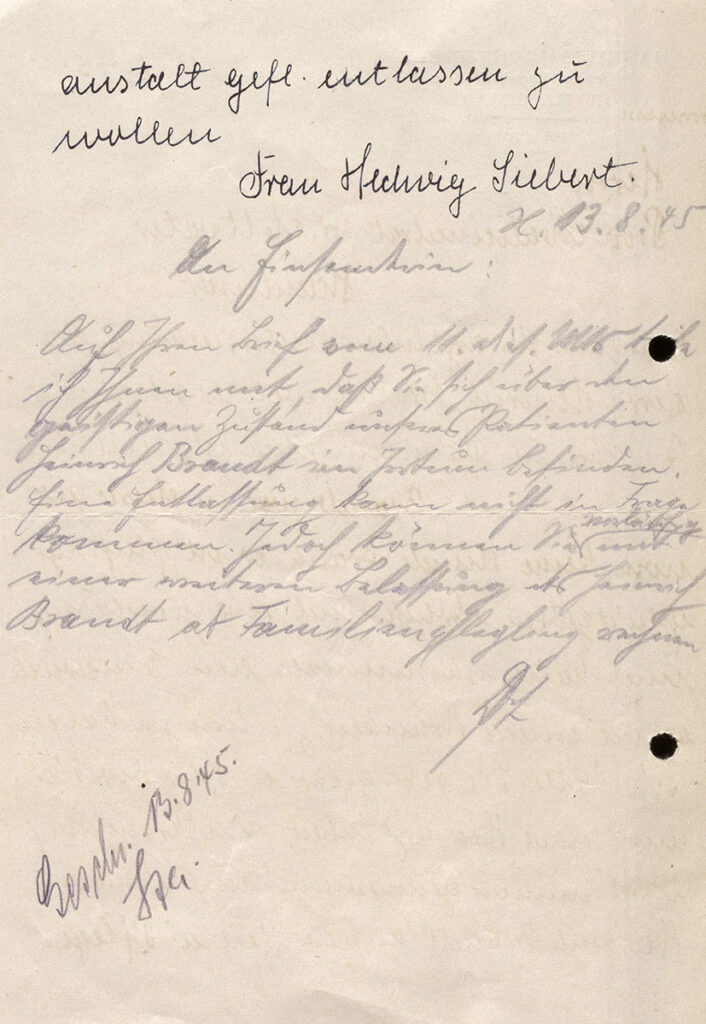

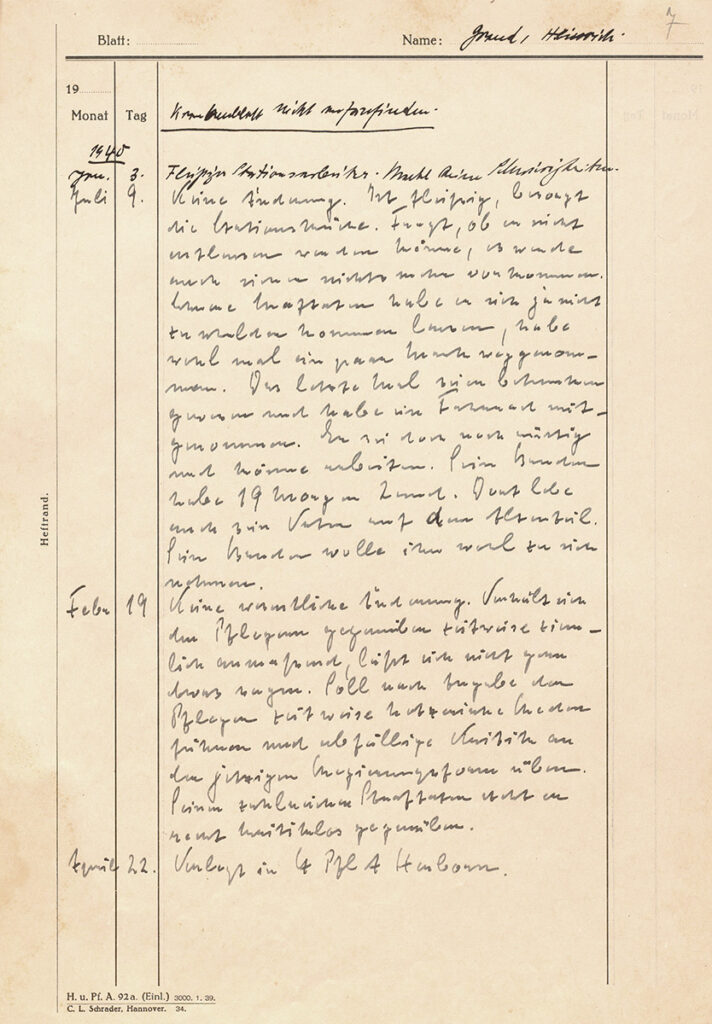

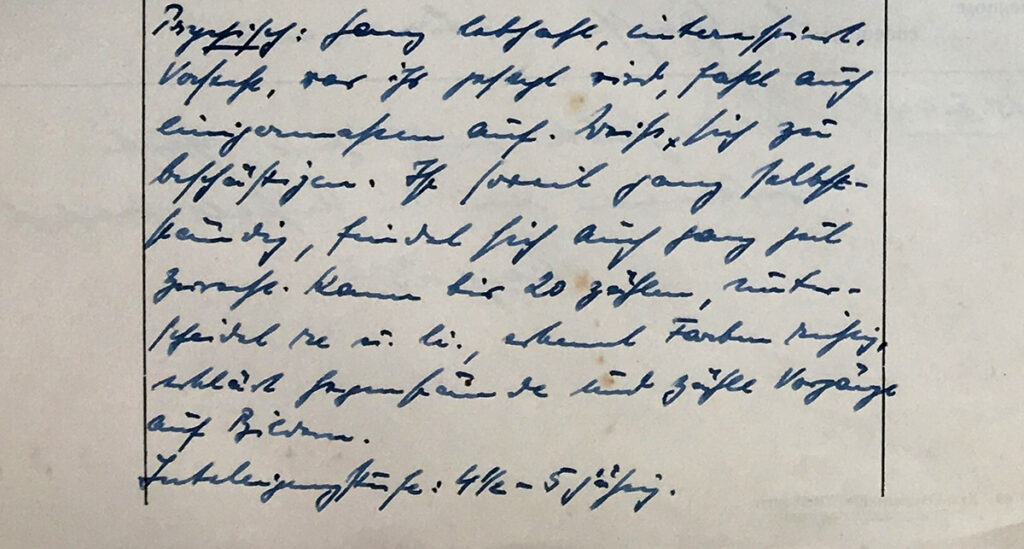

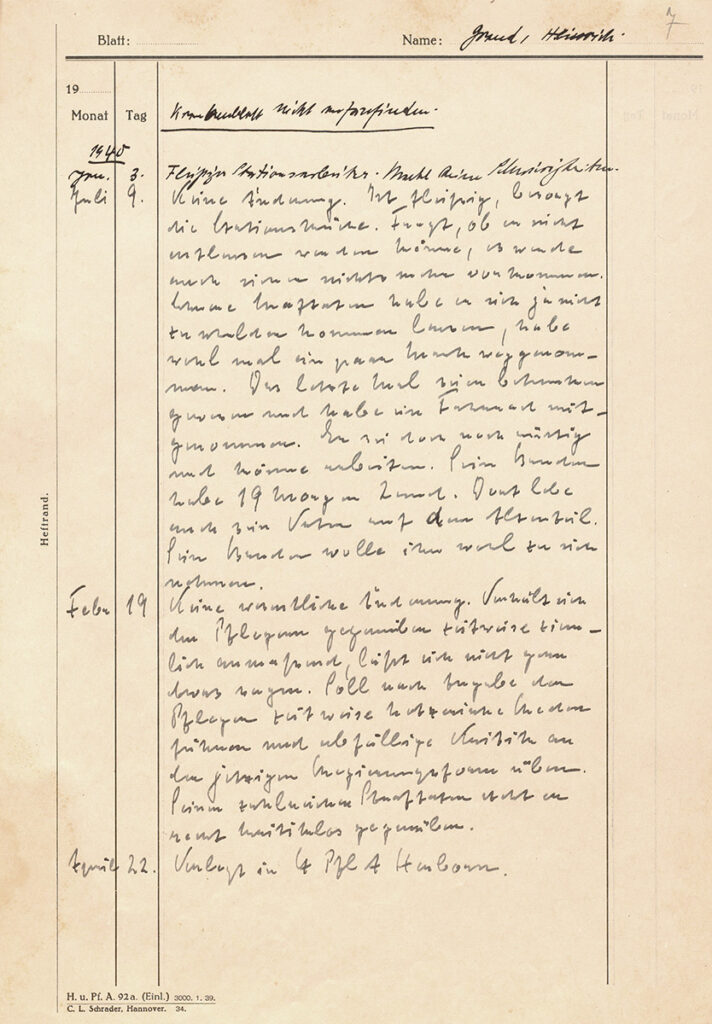

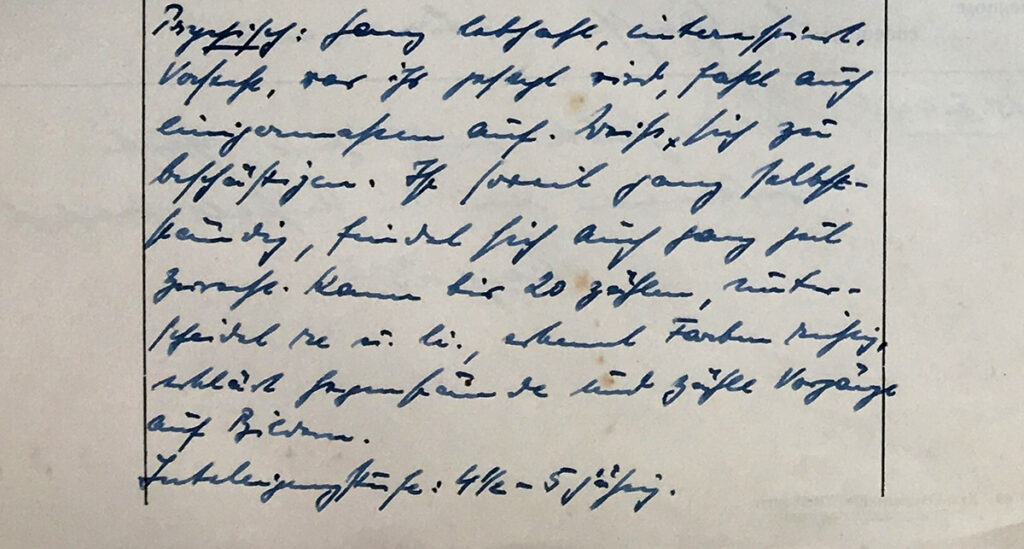

Eintrag von Gustav Marx in der Krankengeschichte von Heinrich Brandt.

Archiv Gedenkstätte Hadamar. Best. 12/K2978.

Nach dem Alkoholentzug verhielt sich Heinrich Brandt vorbildlich und »nützlich«. Trotzdem wurde er in die »Aktion T4« verlegt. Dies lag wohl auch daran, dass er unbequem wurde:

»Verhält sich den Pflegern gegenüber teilweise ziemlich anmaßend, läßt sich nicht gern etwas sagen. Soll nach Angabe der Pfleger zeitweise hochzensierte Reden führen und abfällige Kritik an der jetzigen Regierungsform üben.«

In der Anstalt bekommt Heinrich Brandt

keinen Alkohol.

Er macht einen Entzug.

Nach dem Entzug geht es Heinrich Brandt besser.

Er verhält sich gut und er macht alles richtig.

Trotzdem meldet man ihn

für den Kranken-Mord mit Gas.

Er kommt in die Aktion T4.

In seiner Kranken-Geschichte steht:

Heinrich Brandt will immer Recht haben.

Heinrich Brandt ist gegen die Nazis.

Vielleicht ist das der Grund,

warum er in die Aktion T4 kommt.

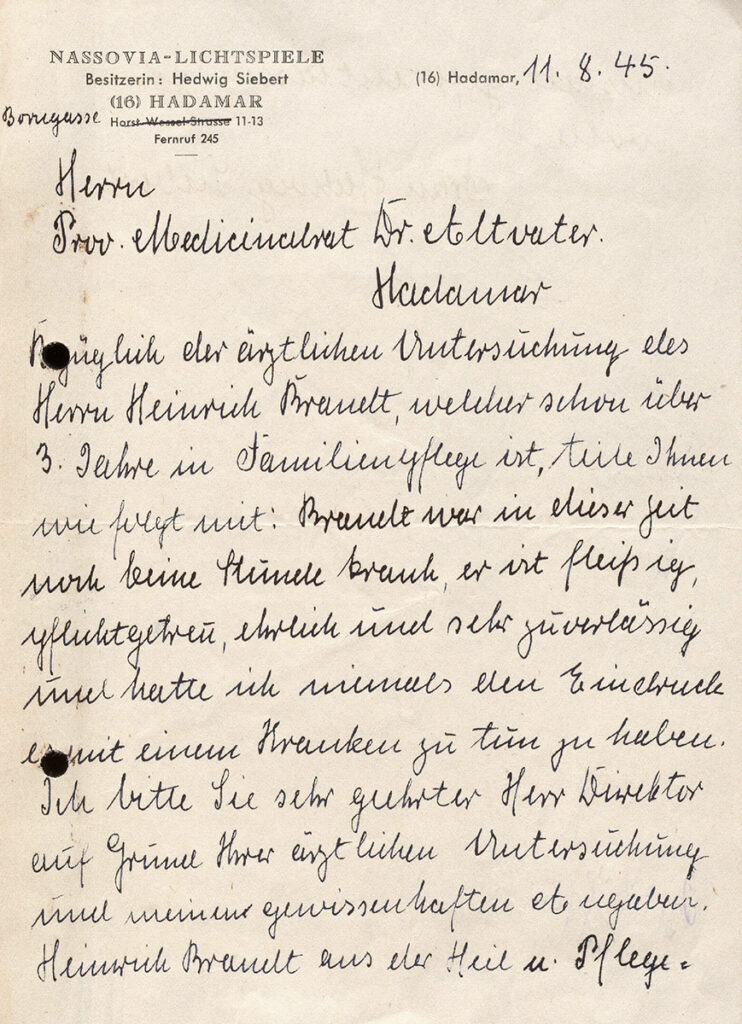

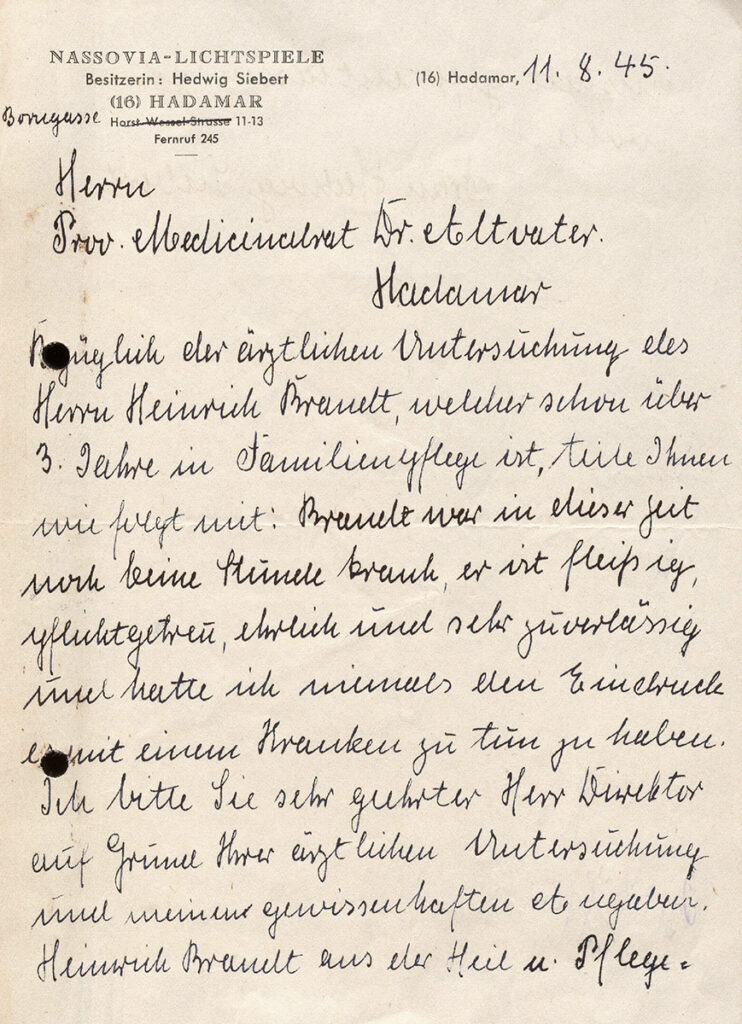

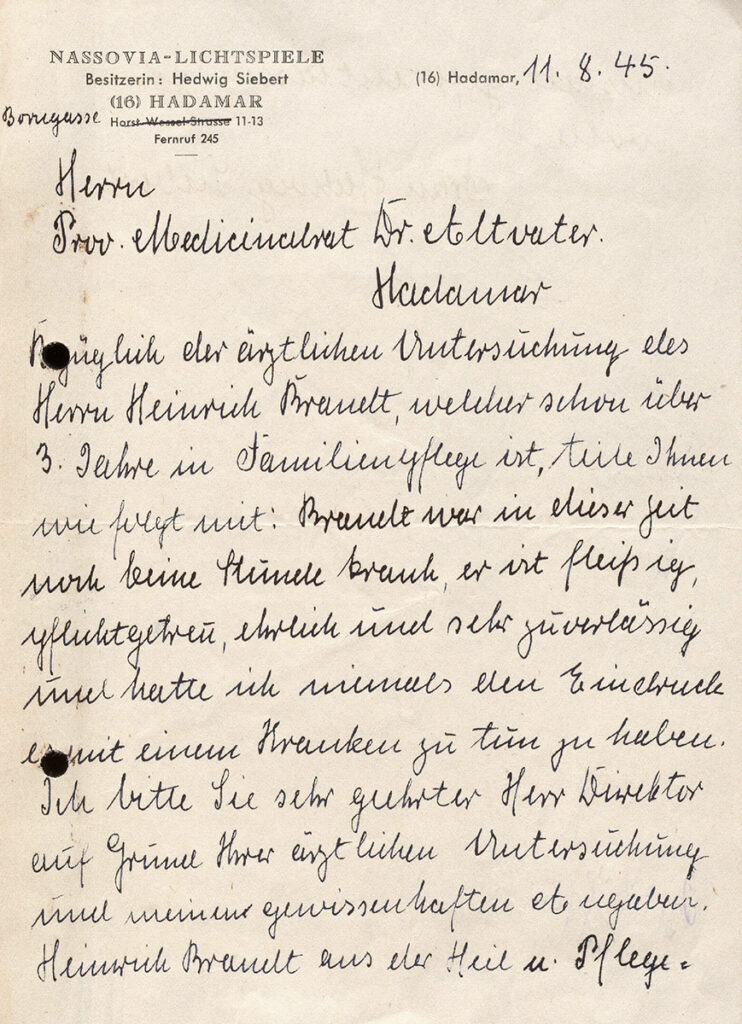

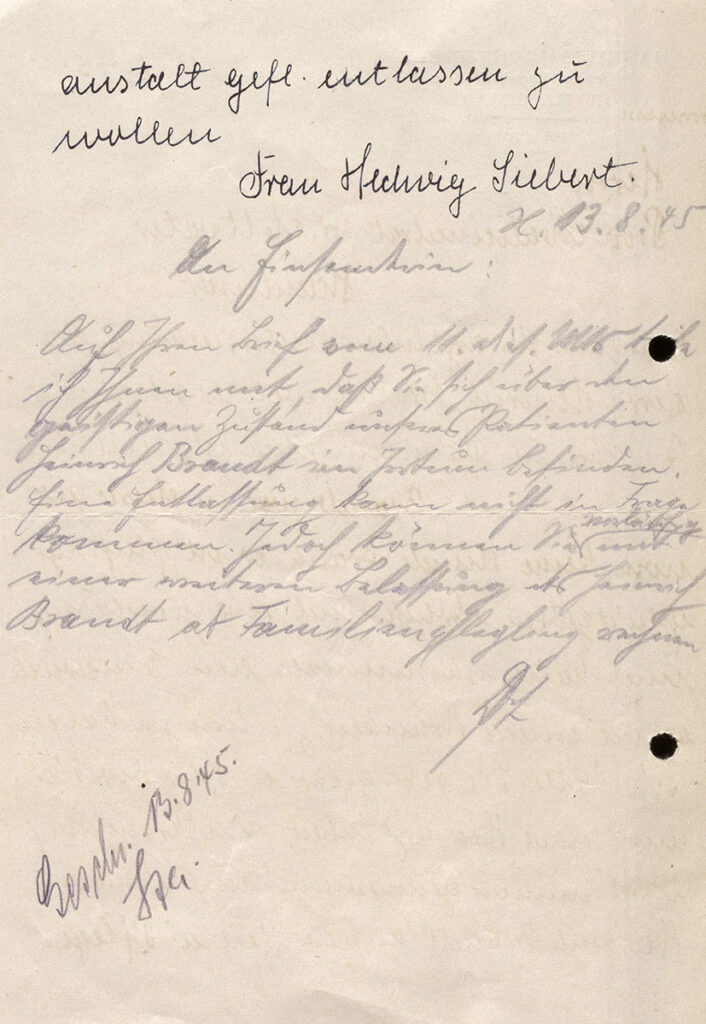

Es ist anzunehmen, dass Heinrich Brandt erahnte, was ihm und seinen Mitpatienten drohte. Nach seiner Rückstellung von der Gaskammer verhielt er sich wie erwünscht, geradezu überangepasst. Das rettete ihm das Leben. 1942 unterstützte er Hedwig Siebert beim Betrieb ihres Kinos. 1945 setzte sie sich vehement für seine Entlassung ein. Am 11. Februar 1946 durfte er gehen. Später zog er zurück in seine Heimat und starb am 2. Dezember 1957 in Bornberg.

Heinrich Brandt weiß:

Ich bin in Gefahr.

Er hält sich jetzt an alle Regeln.

Er ist besonders nett und freundlich.

So rettet er sein Leben.

Im Jahr 1942 hilft er Hedwig Siebert.

Hedwig Siebert hat ein Kino.

Heinrich Brandt hilft im Kino.

Darum will Hedwig Siebert

Heinrich Brandt auch helfen.

Im Jahr 1945 will Hedwig Siebert,

dass Heinrich Brandt aus der Anstalt raus kommt.

Sie schreibt einen Brief an die Anstalt.

In dem Brief steht:

Heinrich Brandt soll raus aus der Anstalt.

Er ist schon 3 Jahre bei ihr.

Er ist ein guter Mann.

Er soll ein freier Mann werden.

Im Februar 1946 darf Heinrich Brandt

die Anstalt verlassen.

Er ist jetzt ein freier Mann.

Brief von Hedwig Siebert mit Rückantwort an die Heil- und Pflegeanstalt Hadamar vom 11.8.1945.

Archiv Gedenkstätte Hadamar. Best. 12/K2978.

DOROTHEA KALIWE (GEB. GRIESBACH) (1890 – 1967)

Dorothea Kaliwe wurde von ihrer Tochter Ursula und dem Schwiegersohn Theo Zobel vor der »Euthanasie« gerettet. Ihre Rettung ist eine Ausnahme. Sie war mit dem Förster Ernst Kaliwe verheiratet, sie hatten drei Kinder: Günter, Ursula und Ernst. Nach dem Ersten Weltkrieg verließ die Familie ihre Heimat und kam schließlich nach Scharnebeck. Dorothea erkrankte an Depressionen, wohl auch als Folge einer Fehlgeburt und häuslicher Gewalt. Ab 1928 wurde sie dauerhaft Patientin der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. 1943 wurde sie in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt. Ihre Tochter und der Schwiegersohn fuhren hinterher. Als Förster besaß er eine Waffe und drohte den Ärzten:

DOROTHEA KALIWE

Dorothea ist mit Ernst Kaliwe verheiratet.

Dorothea und Ernst haben 3 Kinder:

Günter, Ursula und Ernst.

Die Familie lebt in Scharnebeck.

Dorothea Kaliwe wird krank.

Sie ist sehr traurig.

Sie bekommt eine Depression.

Das ist der Grund dafür:

Dorothea Kaliwe hat eine Fehlgeburt.

Und ihr Mann Ernst schlägt sie.

Sie kommt in die Anstalt nach Lüneburg.

Im Jahr 1943 entscheiden die Ärzte:

Dorothea soll sterben.

Dorothea Kaliwe kommt

in die Tötungs-Anstalt Pfaffenrode.

Dorotheas Tochter Ursula und ihr Schwiegersohn Theo Zobel fahren auch nach Pfafferode.

Theo Zobel ist Förster.

Darum hat er eine Pistole.

Theo droht den Ärzten mit der Pistole:

»Ich gehe jetzt mit meiner Schwiegermutter durch diese Tür, und wenn Sie zum Telefon greifen, verlassen wir diesen Raum nicht lebend.«

Interview mit Ursula Becker, 11.1.2018.

ArEGL.

Ich nehme Dorothea Kaliwe jetzt mit.

Ich habe eine Pistole.

Wenn Sie uns nicht gehen lassen,

erschieße ich uns alle.

So wurde Dorothea Kaliwe ihrer Familie übergeben. Sie überlebte und starb 1967 in der Wohnung ihrer Tochter, bei der sie nach ihrer Rettung lebte.

Die Nazis lassen Dorothea Kaliwe frei.

Ursula und Theo Zobel nehmen

Dorothea Kaliwe mit.

Sie fahren nach Hause.

Dorothea Kaliwe überlebt.

Sie ist gerettet.

Dorothea Kaliwe lebt bis zu ihrem Tod

bei ihrer Tochter Ursula.

Dorothea stirbt im Jahr 1967.

Foto von Ursula und Theo Zobel, vor 1944.

ArEGL 64.

Auf dem Foto trägt Dorothea Kaliwe (links) ihre neugeborene Enkeltochter Ursula Zobel. Rechts im Bild ist Dorotheas Tochter Ursula Zobel zu sehen. Das Foto entstand im Dezember 1934 in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg.

Auf dem ersten Foto ist Dorothea Kaliwe.

Sie hat ihre Enkelin auf dem Arm.

Die Enkelin ist ein Baby.

Neben Dorothea steht ihre Tochter

Ursula Zobel.

Das Foto ist aus dem Jahr 1934.

Auf dem zweiten Foto sind

Ursula und Theo Zobel.

Sie stehen im Garten vor ihrem Haus.

Theo Zobel hat seine Förster-Uniform an.

Das Foto ist aus dem Jahr 1944.

Ärzt*innen und Eltern verhielten sich selten widerständig. Der Arzt Willi Baumert nutzte nur ein einziges Mal seinen Handlungsspielraum. Nur wenige Eltern versuchten zumindest, und noch weniger von ihnen gelang es tatsächlich, ihre Kinder zu retten. Kinder, die die »Kinderfachabteilung« überlebt hatten, kehrten nur selten in ihre Familien zurück. Oft blieben sie noch viele Jahrzehnte in der Anstaltspflege.

Willi Baumert ist Arzt in der Anstalt in Lüneburg.

Er entscheidet nur einmal:

Nein, ich töte dieses Kind nicht.

Nur wenige Eltern sagen:

Nein, mein Kind bleibt zu Hause.

Ich gebe mein Kind nicht

in die Kinder-Fachabteilung.

Ich will mein Kind zurück.

Und nur ganz wenige Eltern bekommen

ihr Kind zurück

Viele Eltern schaffen es nicht

ihr Kind zu retten.

Und viele Eltern versuchen gar nicht

ihr Kind zu retten.

Aber es gibt Überlebende

aus der Kinder-Fachabteilung.

Diese Kinder werden nicht ermordet.

Sie bleiben in der Kinder-Fachabteilung.

Sie werden erwachsen.

Aber dann dürfen sie immer noch nicht

nach Hause.

Sie müssen in der Anstalt bleiben.

Einige Kinder müssen für viele Jahre

in ein anderes Heim.

Einige Kinder bleiben für immer

in einem Heim oder in einer Anstalt.

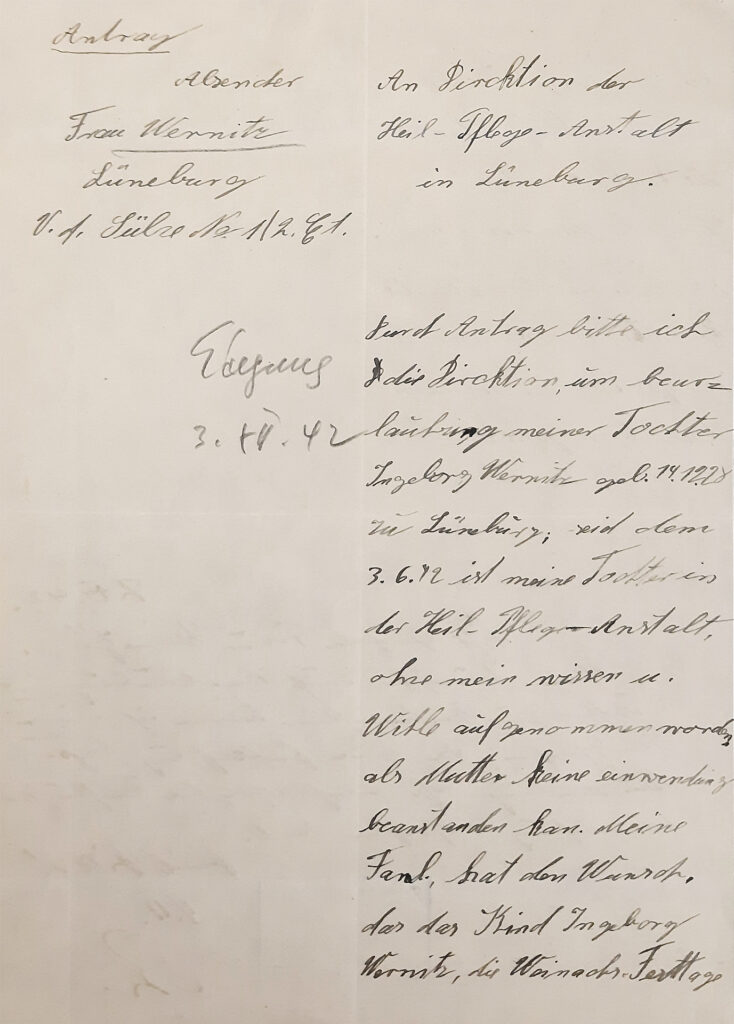

Auszug aus der Krankengeschichte von Käte.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 02912.

Die nach Eben-Ezer verlegten Kinder mussten im schulfähigen Alter sein. Jüngere und ältere Kinder hatten keine Chance, auf diese Weise zu entkommen – mit einer Ausnahme: Erika (1940 geboren) wurde nach Eben-Ezer verlegt, obwohl sie erst vier Jahre alt war. Willi Baumert entschied, dass sie nicht von ihrer älteren Schwester Käte (geboren 1938) getrennt werden sollte. So überlebten beide Schwestern die »Kinderfachabteilung« Lüneburg.

Käte und Erika sind Schwestern.

In der Nazi-Zeit sind sie

in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.

Dann kommen sie beide zur Hilfsschule

nach Eben-Ezer.

Das rettet die beiden Schwestern.

Sie werden nicht ermordet.

Die Kinder müssen 6 Jahre alt sein,

damit sie in die Hilfsschule nach Eben-Ezer können.

Erika ist erst 4 Jahre alt.

Aber sie kommt trotzdem in die Hilfsschule.

Denn Willi Baumert will:

Die Schwestern sollen zusammen bleiben.

Das rettet Erika das Leben.

Frieda Neumann konnte nicht gerettet werden. Obwohl ihr Vater alles versuchte, um sie in Bethel unterzubringen, wurde sie von Willi Baumert ermordet.

Frieda Neumann ist

in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.

Ihr Vater versucht sie zu retten.

Aber er schafft es nicht.

Frieda wird ermordet.

Das ist ein Foto von Frieda Neumann.

Sie sitzt auf dem Schoß

von ihrer großen Schwester.

Das Foto ist aus dem Jahr 1931.

Frieda Neumann auf dem Schoß ihrer älteren Halbschwester Hilda Janssen, vermutlich an Hildas 17. Geburtstag am 4.5.1931.

Privatbesitz Familie Alpha.

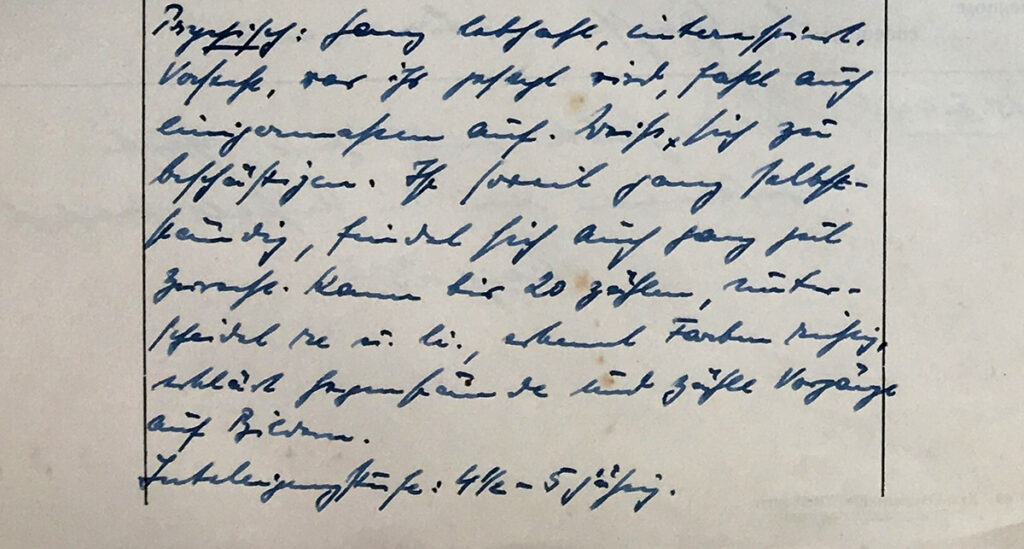

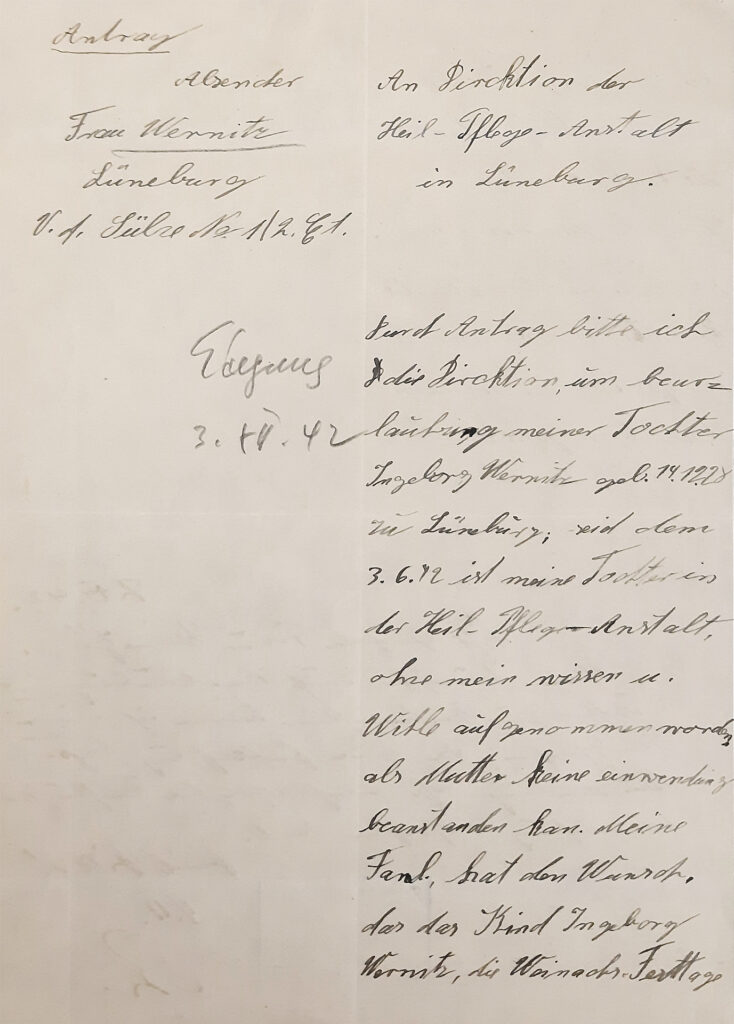

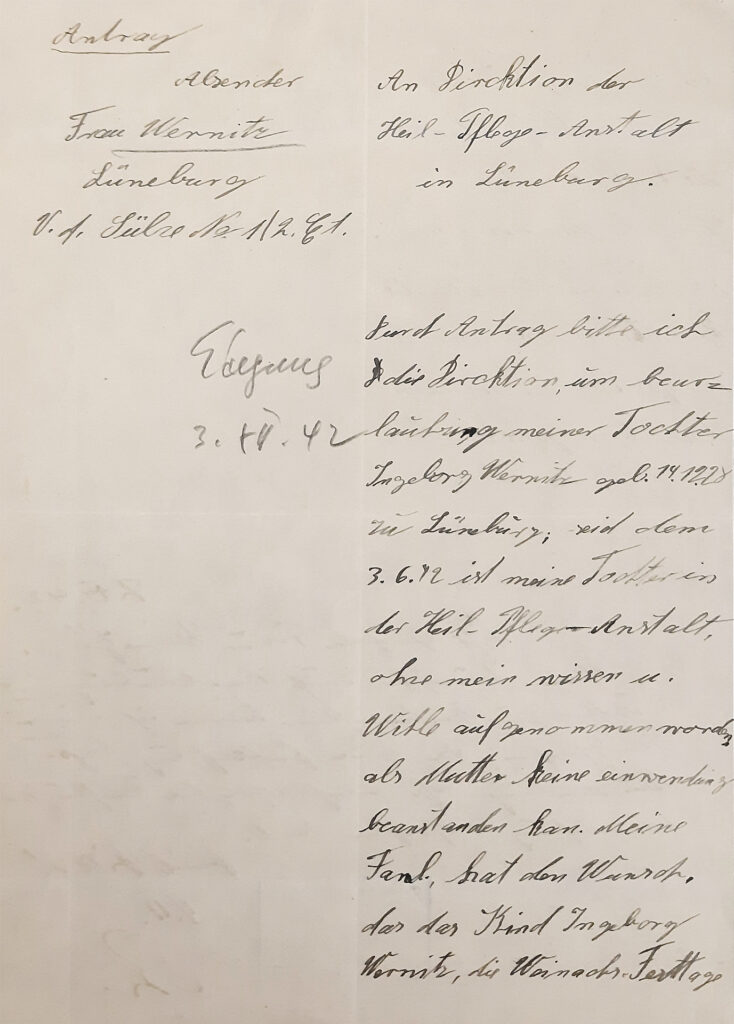

Urlaubsantrag von Frieda Wernitz vom 2.12.1942.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2012/064 Nr. 2566.

Manche Eltern nahmen sogar die Sterilisation ihres Kindes in Kauf, damit es aus der »Kinderfachabteilung« entlassen werden konnte. Das taten auch die Eltern der Lüneburgerin Ingeborg Wernitz.

Ingeborg Wernitz ist in der Nazi-Zeit

in der Kinder-Fachabteilung in Lüneburg.

Aber ihre Eltern wollen sie wieder

nach Hause holen.

Die Ärzte sagen:

Ingeborg darf nur nach Hause,

wenn sie unfruchtbar ist.

Sie soll keine Kinder bekommen.

Die Eltern sagen:

Ja, Ingeborg soll unfruchtbar gemacht werden.

Denn das rettet Ingeborg das Leben.

»Auf Vorladung erschien am 26.9.1942 auf dem Gesundheitsfürsorgeamt der Stadt Lüneburg Frau Wernitz […] und bat um Entlassung ihrer Tochter Ingeborg Wernitz aus der Anstalt. Ihr Mann und sie wären nicht mit der Unterbringung einverstanden gewesen und würden auch nie ihre Einwilligung dazu geben. Ihre Tochter könne billiger zu Hause sein, in der Anstalt lerne sie doch nichts zu. Sie würde auch gut auf Ingeborg aufpassen. Das Gesundheitsfürsorgeamt Lüneburg übersendet am 3.10.42 das Schreiben mit der Bitte um Mitteilung, ob eine Entlassung der I. W. infrage kommen kann, wenn ihre Unfruchtbarmachung vorgenommen würde.«

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2012/064 Nr. 2566.

Das ist ein Teil aus einem Brief

vom Gesundheitsamt Lüneburg.

In dem Brief steht:

Die Eltern von Ingeborg Wernitz wollen

ihr Kind nach Hause holen.

Es kostet weniger Geld,

wenn Ingeborg zu Hause lebt.

Und Ingeborg kann zu Hause mehr lernen.

Das Gesundheits-Amt hat die Idee:

Ingeborg wird unfruchtbar gemacht.

Dann kann sie nach Hause.

Ingeborg Wernitz wurde am 21. Januar 1943 im Alter von 14 Jahren sterilisiert und danach, am 26. Februar 1943, aus der »Kinderfachabteilung« entlassen.

Im Januar 1943 wird Ingeborg Wernitz unfruchtbar gemacht.

Sie ist erst 14 Jahre alt.

Im Februar 1943 darf sie nach Hause.

SCOPE FOR ACTION

Almost all those involved in the killing of patients did not question their actions. They did not object, apparently acting without doubt or remorse. In connection with the crimes in Lüneburg, there were only a few individuals who tried, within the limits of their capabilities, not to participate.

Letter from Georg Andreae, Chief President of the Province of Hanover, to the Reich Ministry of the Interior, dated July 11, 1940.

NLA Hanover Hann. 155 Göttingen Acc. 58/83 No. 10.

Georg Andreae from the provincial administration in Hanover traveled to Berlin to delay reporting the sick. There, he succeeded in ensuring that individual patients could be postponed from being transferred to a killing center. He also wanted to ensure that the assessment of »usefulness« would be interpreted very broadly. However, he was unsuccessful in this endeavor. He allowed himself to be convinced that there was a Führer order and did not use his discretion to defer as many people as possible.

As experts, Georg Andreae, Ludwig Geßner, and Gottfried Ewald knew that »euthanasia« was planned murder. They were opposed to it. In their opinion, people with disabilities should not be murdered, but instead receive only the most necessary care and assistance. Together, they wrote a memorandum to Reich Interior Minister Wilhelm Frick opposing »euthanasia.« However, this had no effect.

Excerpt from the transcript of the public prosecutor’s interrogation of Georg Andreae on May 11, 1948.

NLA Hanover Nds. 721 Hanover Acc. 61/81 No. 28/1.

GEORG ANDREAE (1888 – 1983)

Excerpt from the minutes of the public prosecutor’s interrogation of Georg Andreae on May 11, 1948.

NLA Hanover Nds. 721 Hanover Acc. 61/81 No. 28/1.

Georg Andreae was born in Göttingen and married in 1918. He studied law in Berlin, Munich, Freiburg, and Kiel. In 1933, he joined the NSDAP and became a member of the SS. From 1934 until the end of the war, he was the administrative director for youth welfare and social services as well as mental hospitals and nursing homes in the province of Hanover. This made him responsible for the implementation of »Aktion T4« as well as subsequent »euthanasia« measures in the province of Hanover. After his dismissal in 1945, he became managing director of the Lower Saxony Hostel Association and taught law at the Deaconess School in Stephansstift Hanover. In 1947, he was denazified as a »follower.« In 1948, preliminary proceedings were initiated against him, Ludwig Geßner, and Paul Fröhlich for aiding and abetting murder. At the end of 1950, all three were acquitted. Georg Andreae died in 1983.

Due to her experience in caring for children and adolescents, senior nurse Marie Jürgen (1891–1994) took over the management of the »children’s ward« in Lüneburg. Shortly thereafter, she took a vacation. When she returned two weeks later, Max Bräuner exercised his authority and replaced her with Wilhelmine Wolf, whom he believed would provide the necessary determination and attitude.

Excerpt from the interrogation of Marie Jürgen on April 25, 1949.

NLA Hanover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 No. 3.

Letter from Ingeborg Weber to the Hildesheim Mental Hospital, Director Grimme, dated November 10, 1941.

NLA Hanover Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 No. 3.

Ingeborg Weber reluctantly accepted her transfer to Lüneburg. She was just starting her career and had only completed her training in June 1941. When she realized that her »special assignment« meant killing children, she asked to be transferred back to Hildesheim. Her request was denied, and she was permanently transferred to Lüneburg instead. When Max Bräuner also rejected her request for leave and she had to remain in Lüneburg, she was so desperate that she took her own life in 1942.

SCOPE FOR ACTION

Escaping murder in the killing centers of Brandenburg, Pirna-Sonnenstein, Hadamar, and Pfafferode was virtually impossible. Families often only received news of a transfer after the murder had already taken place. Rescue was extremely rare. Four patients survived their transfer to killing centers through deferrals or repatriation to Lüneburg. They are exceptions.

Herta Braun, 1924.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 03270.

Paula Jahn, 1937.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 01135.

Karl Reich, around 1922.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 No. 08339.

Heinrich Brandt, around 1914.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 No. 07628.

Only a few patients were not transferred from the Herborn intermediate institution to the Hadamar »T4« killing center. Two women were brought back from Herborn to Lüneburg. Two men managed to be removed from the gas chamber at the Hadamar killing center. They were needed as laborers on the institution’s own farm in Schnepfenhausen. These four patients survived.

HEINRICH BRANDT (1882 – 1957)

Heinrich Brandt from Bornberg near Cuxhaven came from a family in which alcohol was consumed in large quantities. He too became addicted to alcohol. In 1912, his mother died, a few weeks before he was committed to the Lüneburg mental hospital. The family farm was taken over by his brother Johann. Heinrich Brandt repeatedly committed crimes to obtain money for food and alcohol. When he learned of his uncle’s death in 1914, he escaped. Three weeks later, he was arrested and committed to Lüneburg again. He thus survived the First World War and was released in 1919. In 1922, he reoffended. After two stays in the »Santa Fu« prison in Hamburg, the court in Stade ordered him to be committed again because:

»The court is convinced that the defendant does not suffer from intellectual inferiority.«

Decision of the Stade Regional Court dated January 10, 1936.

Hadamar Memorial Archive. Ref. 12/K2978.

Entry by Gustav Marx in Heinrich Brandt’s medical records.

Hadamar Memorial Archive. Ref. 12/K2978.

After undergoing alcohol withdrawal treatment, Heinrich Brandt behaved in an exemplary and »useful« manner. Nevertheless, he was transferred to »Aktion T4.« This was probably also because he had become inconvenient:

»Behaves rather arrogantly towards the nurses at times, does not like to be told what to do. According to the nurses, he sometimes makes highly censored speeches and expresses disparaging criticism of the current form of government.«

It can be assumed that Heinrich Brandt sensed what threatened him and his fellow patients. After his release from the gas chamber, he behaved as desired, almost overly conformist. This saved his life. In 1942, he helped Hedwig Siebert run her cinema. In 1945, she vehemently advocated for his release. On February 11, 1946, he was allowed to leave. He later moved back to his homeland and died on December 2, 1957, in Bornberg.

Letter from Hedwig Siebert with reply to the Hadamar Institution and Nursing Home dated August 11, 1945.

Hadamar Memorial Archive. Ref. 12/K2978.

DOROTHEA KALIWE (née GRIESBACH) (1890–1967)

Dorothea Kaliwe was saved from »euthanasia« by her daughter Ursula and son-in-law Theo Zobel. Her rescue was an exception. She was married to the forester Ernst Kaliwe, and they had three children: Günter, Ursula, and Ernst. After World War I, the family left their home and eventually settled in Scharnebeck. Dorothea suffered from depression, probably as a result of a miscarriage and domestic violence. From 1928 onwards, she was a permanent patient at the Lüneburg institution. In 1943, she was transferred to the Pfafferode killing center. Her daughter and son-in-law followed her there. As a forester, he owned a gun and threatened the doctors:

»I’m going through that door with my mother-in-law right now, and if you pick up the phone, we won’t leave this room alive.«

Interview with Ursula Becker, January 11, 2018.

ArEGL.

Dorothea Kaliwe was handed over to her family. She survived and died in 1967 in the apartment of her daughter, with whom she had been living since her rescue.

In the photo, Dorothea Kaliwe (left) is holding her newborn granddaughter Ursula Zobel. Dorothea’s daughter Ursula Zobel can be seen on the right. The photo was taken in December 1934 at the Lüneburg Institution and Nursing Home.

Photo of Ursula and Theo Zobel, taken before 1944.

ArEGL 64.

Doctors and parents rarely resisted. The doctor Willi Baumert only exercised his discretion once. Only a few parents even attempted to save their children, and even fewer succeeded. Children who survived the »children’s ward« rarely returned to their families. They often remained in institutional care for many decades.

Excerpt from Käte’s medical history.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 02912.

The children transferred to Eben-Ezer had to be of school age. Younger and older children had no chance of escaping in this way – with one exception: Erika (born in 1940) was transferred to Eben-Ezer even though she was only four years old. Willi Baumert decided that she should not be separated from her older sister Käte (born in 1938). Thus, both sisters survived the »children’s ward« in Lüneburg.

Frieda Neumann could not be saved. Although her father tried everything to get her into Bethel, she was murdered by Willi Baumert.

Frieda Neumann sitting on the lap of her older half-sister Hilda Janssen, presumably on Hilda’s 17th birthday on May 4, 1931.

Privately owned by the Alpha family.

Vacation request from Frieda Wernitz dated December 2, 1942.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2012/064 No. 2566.

Some parents even accepted the sterilization of their child so that it could be discharged from the »children’s ward.« The parents of Ingeborg Wernitz from Lüneburg did the same.

»On September 26, 1942, Ms. Wernitz appeared at the health care office of the city of Lüneburg […] and requested the release of her daughter Ingeborg Wernitz from the institution. She and her husband did not agree with the placement and would never give their consent to it. Her daughter could be cared for more cheaply at home, as she was not learning anything at the institution. She would also take good care of Ingeborg. On October 3, 1942, the Lüneburg Health Care Office sent a letter requesting information on whether I. W. could be released if she were to undergo sterilization.«

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2012/064 No. 2566.

Ingeborg Wernitz was sterilized on January 21, 1943, at the age of 14, and then discharged from the »children’s ward« on February 26, 1943.

ZAKRES DZIAŁANIA

Prawie wszyscy zaangażowani w zabijanie pacjentów nie kwestionowali swoich działań. Nie sprzeciwiali się, działając najwyraźniej bez wątpliwości i wyrzutów sumienia. W związku z zbrodniami w Lüneburgu tylko kilka osób próbowało, w miarę swoich możliwości, nie brać w nich udziału.

List Georga Andreae, głównego prezydenta prowincji Hanower, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy, z dnia 11 lipca 1940 r.

NLA Hanower Hann. 155 Göttingen Acc. 58/83 n. 10.

Georg Andreae z administracji prowincjonalnej w Hanowerze udał się do Berlina, aby opóźnić zgłaszanie chorych. Tam udało mu się zapewnić, że przeniesienie poszczególnych pacjentów do ośrodka zagłady mogło zostać odroczone. Chciał również zapewnić, aby ocena »przydatności« była interpretowana bardzo szeroko. Jednak nie udało mu się to. Dał się przekonać, że istnieje rozkaz Führera i nie skorzystał ze swojej swobody decyzyjnej, aby odroczyć przeniesienie jak największej liczby osób.

Jako eksperci Georg Andreae, Ludwig Geßner i Gottfried Ewald wiedzieli, że »eutanazja« była planowanym morderstwem. Byli jej przeciwni. Ich zdaniem osoby niepełnosprawne nie powinny być mordowane, ale powinny otrzymywać jedynie niezbędną opiekę i pomoc. Wspólnie napisali memorandum do ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka, w którym sprzeciwiali się »eutanazji«. Nie przyniosło to jednak żadnego skutku.

Fragment protokołu przesłuchania Georga Andreae przeprowadzonego przez prokuratora w dniu 11 maja 1948 r.

NLA Hanower Nds. 721 Hanower Acc. 61/81 n. 28/1.

GEORG ANDREAE (1888 – 1983)

Fragment protokołu przesłuchania Georga Andreae przeprowadzonego przez prokuratora w dniu 11 maja 1948 r.

NLA Hanower Nds. 721 Hanower Acc. 61/81 n. 28/1.

Georg Andreae urodził się w Getyndze i ożenił się w 1918 roku. Studiował prawo w Berlinie, Monachium, Fryburgu i Kilonii. W 1933 roku wstąpił do NSDAP i został członkiem SS. Od 1934 roku do końca wojny był dyrektorem administracyjnym ds. opieki nad młodzieżą i usług socjalnych, a także szpitali psychiatrycznych i domów opieki w prowincji Hanower. To sprawiło, że był odpowiedzialny za realizację »Aktion T4«, a także późniejszych działań związanych z »eutanazją« w prowincji Hanower. Po zwolnieniu w 1945 roku został dyrektorem zarządzającym Stowarzyszenia Schronisk Dolnej Saksonii i wykładał prawo w szkole diakonis w Stephansstift w Hanowerze. W 1947 r. został denazyfikowany jako »zwolennik«. W 1948 r. wszczęto przeciwko niemu, Ludwigowi Geßnerowi i Paulowi Fröhlichowi postępowanie przygotowawcze w sprawie pomocnictwa w zabójstwie. Pod koniec 1950 r. wszyscy trzej zostali uniewinnieni. Georg Andreae zmarł w 1983 r.

Ze względu na swoje doświadczenie w opiece nad dziećmi i młodzieżą starsza pielęgniarka Marie Jürgen (1891–1994) przejęła kierownictwo nad »oddziałem dziecięcym« w Lüneburgu. Niedługo potem wyjechała na urlop. Kiedy wróciła dwa tygodnie później, Max Bräuner skorzystał ze swoich uprawnień i zastąpił ją Wilhelmine Wolf, która jego zdaniem wykazywała się niezbędną determinacją i odpowiednim nastawieniem.

Fragment przesłuchania Marie Jürgen z dnia 25 kwietnia 1949 r.

NLA Hanower Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 n. 3.

List Ingeborg Weber do szpitala psychiatrycznego w Hildesheim, skierowany do dyrektora Grimme, datowany na 10 listopada 1941 r.

NLA Hanower Nds. 721 Lüneburg Acc. 8/98 n. 3.

Ingeborg Weber niechętnie zgodziła się na przeniesienie do Lüneburga. Dopiero zaczynała karierę i dopiero w czerwcu 1941 roku ukończyła szkolenie. Kiedy zdała sobie sprawę, że jej »specjalne zadanie« polega na zabijaniu dzieci, poprosiła o przeniesienie z powrotem do Hildesheim. Jej prośba została odrzucona, a zamiast tego została na stałe przeniesiona do Lüneburga. Kiedy Max Bräuner również odrzucił jej prośbę o urlop i musiała pozostać w Lüneburgu, była tak zdesperowana, że w 1942 roku odebrała sobie życie.

ZAKRES DZIAŁANIA

Ucieczka przed śmiercią w ośrodkach zagłady w Brandenburgu, Pirna-Sonnenstein, Hadamar i Pfafferode była praktycznie niemożliwa. Rodziny często dowiadywały się o przeniesieniu dopiero po dokonaniu zabójstwa. Ratunek był niezwykle rzadki. Czterech pacjentów przeżyło przeniesienie do ośrodków zagłady dzięki odroczeniu lub repatriacji do Lüneburga. Są to wyjątki.

Herta Braun, 1924.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 n. 03270.

Paula Jahn, 1937.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 n. 01135.

Karl Reich, około 1922 roku.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 n. 08339.

Heinrich Brandt, około 1914 roku.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/066 n. 07628.

Tylko kilku pacjentów nie zostało przeniesionych z instytucji pośredniej w Herborn do ośrodka zagłady »T4« w Hadamar. Dwie kobiety zostały przewiezione z Herborn z powrotem do Lüneburga. Dwóch mężczyzn udało się wydostać z komory gazowej w ośrodku zagłady w Hadamar. Byli oni potrzebni jako robotnicy w należącym do instytucji gospodarstwie rolnym w Schnepfenhausen. Ta czwórka pacjentów przeżyła.

HEINRICH BRANDT (1882 – 1957)

Heinrich Brandt z Bornbergu koło Cuxhaven pochodził z rodziny, w której spożywano duże ilości alkoholu. On również uzależnił się od alkoholu. W 1912 roku zmarła jego matka, kilka tygodni przed tym, jak trafił do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu. Rodzinne gospodarstwo przejął jego brat Johann. Heinrich Brandt wielokrotnie popełniał przestępstwa, aby zdobyć pieniądze na jedzenie i alkohol. Kiedy w 1914 roku dowiedział się o śmierci swojego wuja, uciekł. Trzy tygodnie później został aresztowany i ponownie umieszczony w Lüneburgu. W ten sposób przeżył pierwszą wojnę światową i został zwolniony w 1919 roku. W 1922 roku ponownie popełnił przestępstwo. Po dwóch pobytach w więzieniu »Santa Fu« w Hamburgu sąd w Stade nakazał ponowne umieszczenie go w zakładzie zamkniętym, ponieważ:

»Sąd jest przekonany, że oskarżony nie cierpi na upośledzenie umysłowe«.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Stade z dnia 10 stycznia 1936 r.

Archiwum Pamięci Hadamar. Nr ref. 12/K2978.

Wpis Gustava Marxa w dokumentacji medycznej Heinricha Brandta.

Archiwum Pamięci Hadamar. Nr ref. 12/K2978.

Po przejściu leczenia odwykowego Heinrich Brandt zachowywał się w sposób wzorowy i »użyteczny«. Niemniej jednak został przeniesiony do »Aktion T4«. Było to prawdopodobnie spowodowane tym, że stał się niewygodny:

»Czasami zachowuje się dość arogancko wobec pielęgniarek, nie lubi, gdy mu się mówi, co ma robić. Według pielęgniarek czasami wygłasza bardzo kontrowersyjne przemówienia i wyraża krytyczne opinie na temat obecnego systemu rządów«.

Można przypuszczać, że Heinrich Brandt wyczuwał, co groziło jemu i innym pacjentom. Po uwolnieniu z komory gazowej zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami, niemal nadmiernie konformistycznie. To uratowało mu życie. W 1942 roku pomagał Hedwig Siebert w prowadzeniu jej kina. W 1945 roku ona sama gorąco opowiadała się za jego uwolnieniem. 11 lutego 1946 roku pozwolono mu opuścić obóz. Później wrócił do swojej ojczyzny i zmarł 2 grudnia 1957 roku w Bornbergu.

List Hedwig Siebert z odpowiedzią do instytucji i domu opieki Hadamar z dnia 11 sierpnia 1945 r.

Archiwum Pamięci Hadamar. Nr ref. 12/K2978.

DOROTHEA KALIWE (z domu GRIESBACH) (1890–1967)

Dorothea Kaliwe została uratowana przed »eutanazją« przez swoją córkę Ursulę i zięcia Theo Zobela. Jej ratunek był wyjątkiem. Była żoną leśniczego Ernsta Kaliwe i mieli troje dzieci: Güntera, Ursulę i Ernsta. Po I wojnie światowej rodzina opuściła swój dom i ostatecznie osiedliła się w Scharnebeck. Dorothea cierpiała na depresję, prawdopodobnie w wyniku poronienia i przemocy domowej. Od 1928 roku była stałą pacjentką instytucji w Lüneburgu. W 1943 roku została przeniesiona do ośrodka zagłady w Pfafferode. Jej córka i zięć pojechali za nią. Jako leśniczy posiadał broń i groził lekarzom:

»Właśnie przechodzę przez te drzwi z moją teściową, a jeśli odbierzesz telefon, nie wyjdziemy z tego pokoju żywi«.

Wywiad z Ursulą Becker, 11 stycznia 2018 r.

ArEGL.

Dorothea Kaliwe została przekazana swojej rodzinie. Przeżyła i zmarła w 1967 roku w mieszkaniu swojej córki, z którą mieszkała od czasu swojego uratowania.

Na zdjęciu Dorothea Kaliwe (po lewej) trzyma swoją nowo narodzoną wnuczkę Ursulę Zobel. Po prawej stronie widoczna jest córka Dorothei, Ursula Zobel. Zdjęcie zostało zrobione w grudniu 1934 roku w zakładzie opiekuńczym i domu spokojnej starości w Lüneburgu.

Zdjęcie Ursuli i Theo Zobelów, wykonane przed 1944 r.

ArEGL 64.

Lekarze i rodzice rzadko stawiali opór. Lekarz Willi Baumert tylko raz skorzystał ze swojego prawa do podjęcia decyzji. Tylko nieliczni rodzice próbowali ratować swoje dzieci, a jeszcze mniej osobom się to udało. Dzieci, które przeżyły pobyt na »oddziale dziecięcym«, rzadko wracały do swoich rodzin. Często pozostawały w placówkach opiekuńczych przez wiele dziesięcioleci.

Fragment historii choroby Käte.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 n. 02912.

Dzieci przeniesione do Eben-Ezer musiały być w wieku szkolnym. Młodsze i starsze dzieci nie miały szans na ucieczkę w ten sposób – z jednym wyjątkiem: Erika (urodzona w 1940 r.) została przeniesiona do Eben-Ezer, mimo że miała zaledwie cztery lata. Willi Baumert zdecydował, że nie powinna być oddzielona od swojej starszej siostry Käte (urodzonej w 1938 r.). W ten sposób obie siostry przeżyły pobyt na »oddziale dziecięcym« w Lüneburgu.

Friedy Neumann nie udało się uratować. Chociaż jej ojciec próbował wszystkiego, aby dostała się do Bethel, została zamordowana przez Williego Baumerta.

Frieda Neumann siedząca na kolanach swojej starszej przyrodniej siostry Hildy Janssen, prawdopodobnie w dniu 17. urodzin Hildy, 4 maja 1931 r.

Własność prywatna rodziny Alpha.

Wniosek urlopowy Friedy Wernitz z dnia 2 grudnia 1942 r.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2012/064 n. 2566.

Niektórzy rodzice zgodzili się nawet na sterylizację swojego dziecka, aby mogło ono opuścić »oddział dziecięcy«. Tak samo postąpili rodzice Ingeborg Wernitz z Lüneburga.

»26 września 1942 r. pani Wernitz zgłosiła się do urzędu zdrowia miasta Lüneburg […] i poprosiła o zwolnienie swojej córki Ingeborg Wernitz z placówki. Ona i jej mąż nie zgadzali się na umieszczenie córki w placówce i nigdy nie wyraziliby na to zgody. Córka mogła być pod opieką w domu, co było tańsze, ponieważ w placówce nic się nie uczyła. Matka zapewniłaby jej również dobrą opiekę. 3 października 1942 r. Urząd Opieki Zdrowotnej w Lüneburgu wysłał pismo z prośbą o informację, czy I. W. mogłaby zostać zwolniona, gdyby poddała się sterylizacji«.

NLA Hanover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2012/064 n. 2566.

Ingeborg Wernitz została poddana sterylizacji 21 stycznia 1943 r. w wieku 14 lat, a następnie wypisana z »oddziału dziecięcego« 26 lutego 1943 r.