NFC zu N-K-03

UMGANG MIT DEN GRÄBERN

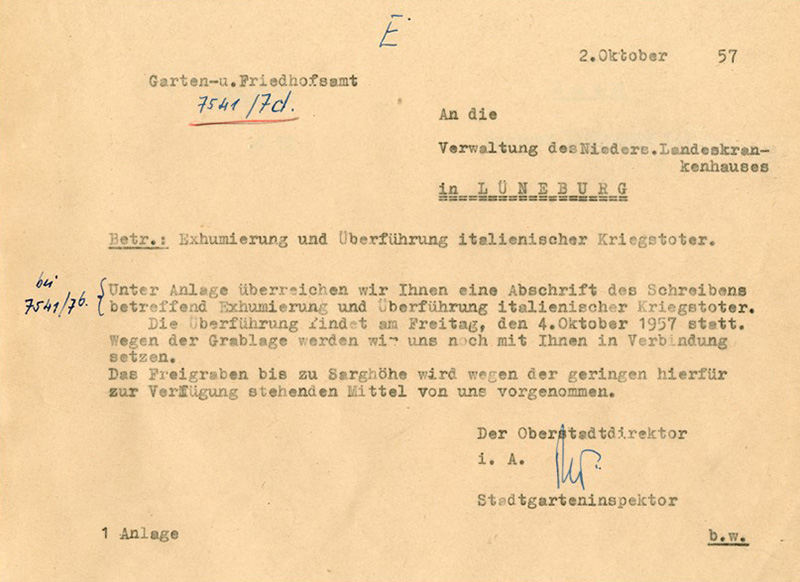

Brief des Friedhofsamtes der Stadt Lüneburg an die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg vom 2.10.1957.

StadtALg, VA2, 5001.

In Frankreich, in den Niederlanden und in Italien wurden die Toten der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Von 1949 bis 1957 wurden ihre Leichen umgebettet. Die französischen und niederländischen Kriegstoten wurden in die Heimat überführt. Der Italiener Mariano Tedeschi kam auf den Friedhof Hamburg-Öjendorf.

In der Anstalt in Lüneburg werden in der Nazi-Zeit viele Menschen ermordet.

Auch Menschen aus anderen Ländern

werden ermordet.

Die Länder Frankreich und Niederlande sagen:

Diese Menschen sind Opfer vom Krieg.

Diese Menschen sind Opfer von den Nazis.

Darum bringt man die Leichen von den Opfern

in die Heimatländer zurück.

Dort bekommen die Opfer neue Gräber.

Es gibt auch ein Kriegs-Opfer aus Italien.

Sein Name ist: Mariano Tedeschi.

Er bekommt ein neues Grab auf dem Friedhof

in Hamburg-Öjendorf.

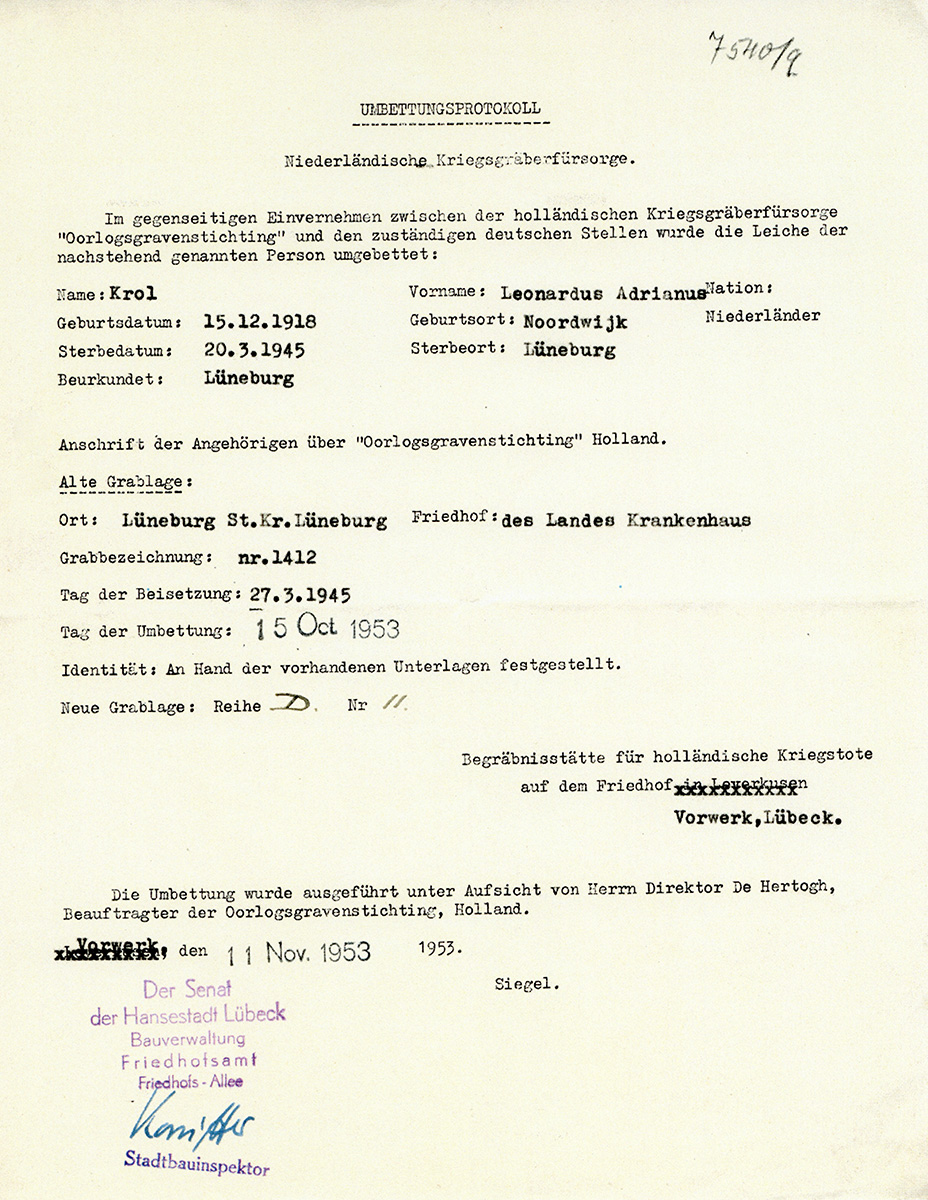

Leonardus Adrianus Krol (1918 – 1945) aus Noordwijk war Bäcker. Um sich vor der näher kommenden Westfront in Sicherheit zu bringen, war er ins Deutsche Reich geflüchtet. Da er aufgrund der Bombardierungen in Bremen nicht behandelt werden konnte, kam er nach Lüneburg und wurde am 8. Januar 1945 in die »Ausländersammelstelle« aufgenommen. Innerhalb von drei Monaten war er tot.

Leonardus Krol ist Bäcker.

Er kommt aus Noordwijk in den Niederlanden.

Im Zweiten Weltkrieg geht

Leonardus Krol nach Bremen.

Er denkt:

Hier bin ich sicher.

Aber er ist krank.

Und man kann ihn in Bremen nicht behandeln.

Darum kommt er am 8. Januar 1945

in die Anstalt nach Lüneburg.

Er kommt in die Abteilung für Ausländer.

Die Abteilung heißt: Ausländer-Sammelstelle.

3 Monate später stirbt Leonardus Krol.

Mitschrift zur Umbettung des Niederländers Leonardus Adrianus Krol vom 15.10.1953.

StadtALg, VA2, 5001.

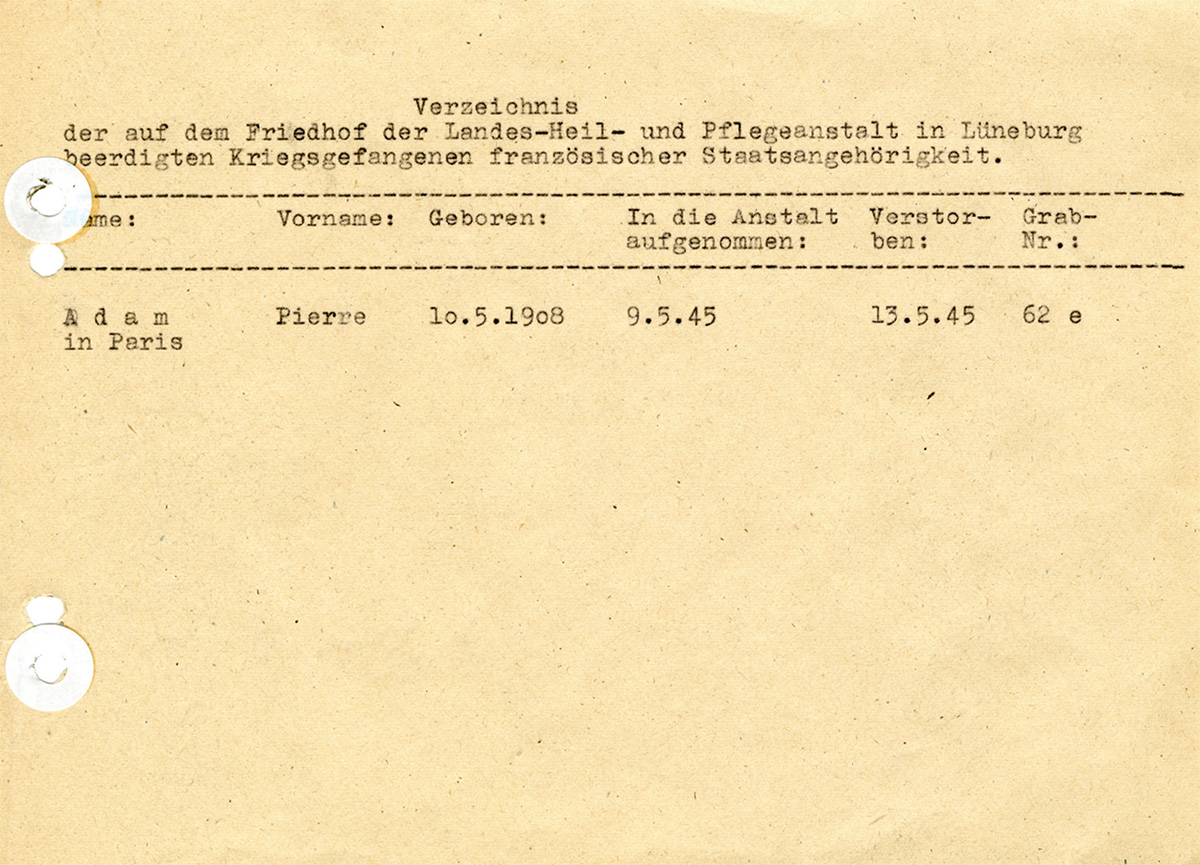

Verzeichnis der auf dem Friedhof der Landes- Heil- und Pflegeanstalt in Lüneburg beerdigten Kriegsgefangenen französischer Staatsangehörigkeit, vor 1949.

StadtALg, VA2, 5001.

Pierre Adam (1908 – 1945) aus Paris gehört zu den umgebetteten französischen Toten. Er war Kriegsgefangener. Er wurde am 9. Mai 1945 in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen und starb nach vier Tagen. 1949 wurde er nach Frankreich überführt.

PIERRE ADAM

Pierre Adam ist aus Paris in Frankreich.

Er ist Soldat im Zweiten Weltkrieg.

Die Nazis nehmen ihn fest.

Er ist Kriegs-Gefangener.

Er kommt am 9. Mai 1945

in die Anstalt nach Lüneburg.

Pierre Adam stirbt 4 Tage später.

Im Jahr 1949 bringt man seine Leiche

nach Frankreich.

Er bekommt dort ein neues Grab.

Rudolf Redepenning beim Totengedenken anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, Sommer 1951.

ArEGL 159-2.

Das erste Totengedenken nach 1945 in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg fand im Zuge des 50-jährigen Bestehens der Anstalt statt. Für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs war in den 1930er-Jahren zwischen Haus 9 und Haus 34 ein Gedenkstein errichtet worden. Er wurde 1951 genutzt, um auch den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Im Gegensatz dazu gab es für die Ermordeten auf dem Anstaltsfriedhof jahrzehntelang keinen Gedenkstein.

Im Ersten Weltkrieg sind Mitarbeiter

von der Anstalt gestorben.

Sie waren Soldaten.

Man soll sich an diese Mitarbeiter erinnern.

Darum gibt es einen Gedenkstein

für diese Mitarbeiter in der Anstalt.

Der Gedenkstein steht zwischen Haus 9 und

Haus 34.

Auch im Zweiten Weltkrieg sind Mitarbeiter

von der Anstalt gestorben.

Sie waren Soldaten.

Der Gedenkstein in der Anstalt soll auch

an diese Mitarbeiter erinnern.

Die Anstalt in Lüneburg hat einen Friedhof.

Hier sind die Gräber von vielen Kranken.

Es gibt auch Gräber von ermordeten Kranken

auf dem Friedhof.

Aber für lange Zeit gibt es keinen Gedenkstein

für die ermordeten Kranken aus der Anstalt.

An diese Menschen denkt früher keiner.

Im Jahr 1951 ist die Anstalt in Lüneburg 50 Jahre alt.

An diesem Tag denkt man an die Toten

von der Anstalt.

Man nennt das: Toten-Gedenken.

Es ist das erste Toten-Gedenken nach der Nazi-Zeit.

Das ist ein Foto aus dem Jahr 1951.

Auf dem Foto ist Rudolf Redepenning

beim Toten-Gedenken in der Anstalt.

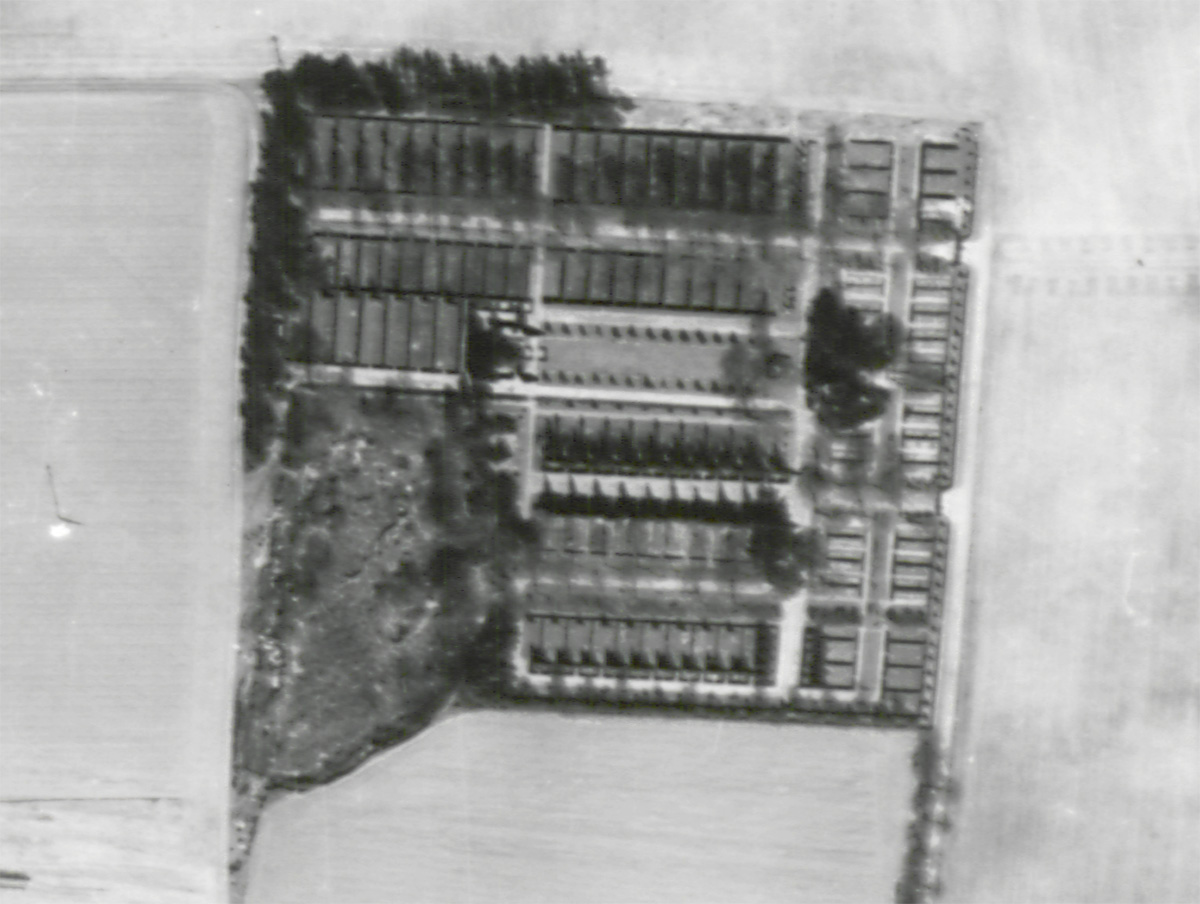

Ausschnitt aus einem Luftbild, Anstaltsfriedhof, 13.4.1963, aus: Luftbild Bildflug Lüneburg-Barum (224), Bild-Nr. 3/142.

StadtALg, BS, Pos-Gr-3822.

Grab von Rudolf Redepenning, 2025.

Fotograf Mathias Mensch.

ArEGL.

Vor 1963 wurde auf dem Anstaltsfriedhof ein Ehrenhain angelegt, mutmaßlich für die Opfer des Krankenmordes in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Als Rudolf Redepenning 1967 starb, wurde er dort beigesetzt. Es befanden sich noch sämtliche Gräber der Opfer an Ort und Stelle. Für den Tod einzelner war er mitverantwortlich. Die Anlage ist heute ein Denkmal.

Es gibt einen Gedenkort auf dem Friedhof

von der Anstalt.

Der Gedenkort ist für die Opfer vom

Kranken-Mord in der Nazi-Zeit.

Auch die Gräber von den Opfern sind hier.

Den Gedenkort gibt es schon vor dem Jahr 1963.

Im Jahr 1967 stirbt Rudolf Redepenning.

Er ist Arzt in der Anstalt in der Nazi-Zeit.

Man begräbt ihn dort, wo der Gedenkort ist.

Das heißt:

Sein Grab ist zwischen den Gräbern

von den Opfern vom Kranken-Mord.

Rudolf Redepenning ist schuld am Tod

von vielen Opfern.

Er ist ein Mörder.

Der Mörder und die Opfer liegen jetzt nebeneinander auf dem Friedhof.

Die Gräber sind heute ein Denkmal.

Das ist ein Foto aus dem Jahr 1963.

Auf dem Foto sieht man den Friedhof von oben.

Man kann die Gräber und den Gedenkort sehen.

Der Gedenkort ist der Weg mit den Bäumen

in der Mitte vom Foto.

Das zweite Foto ist aus dem Jahr 2025.

Auf dem Foto ist der Grabstein

von Rudolf Redepenning.

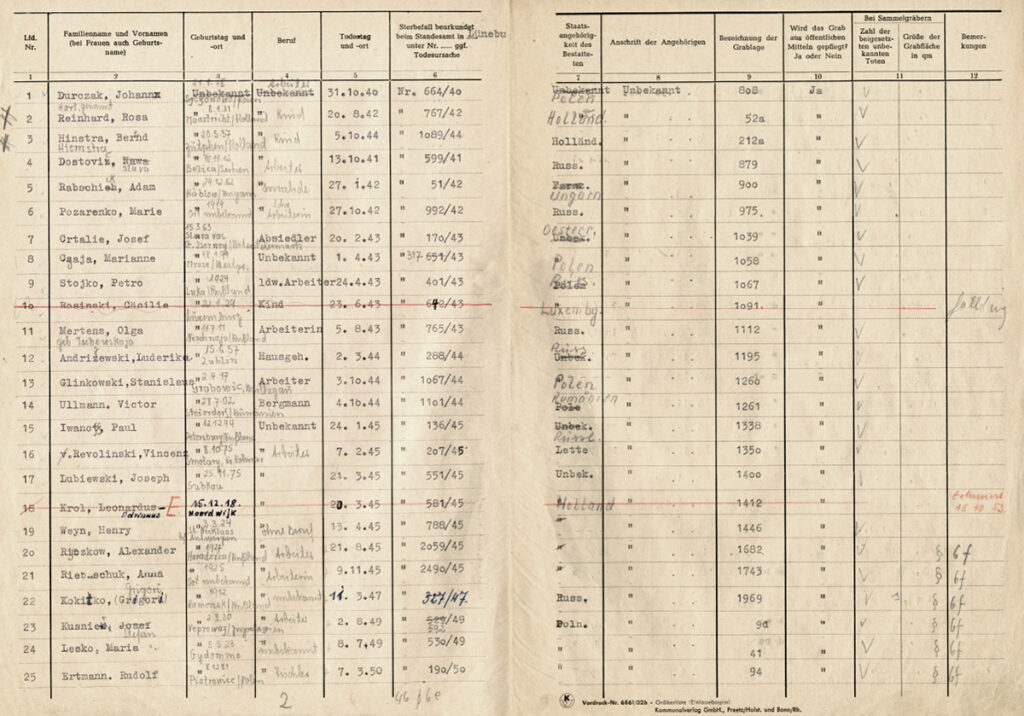

Gräberliste (§ 6 Buchst. e des Kriegsgräbergesetzes vom 27. Mai 1952) zum Friedhof der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg vom 3.2.1954.

StadtALg, VA2, 5001.

Ab 1975 wurden hunderte Gräber der Opfer des Krankenmordes und der Nachkriegspsychiatrie nach abgelaufener Ruhezeit von 25 Jahren überbettet. Die Ergebnisse der staatsanwaltlichen Ermittlungen und das sich daraus ableitende Gebot, alle Gräber erhalten zu müssen, interessierten niemanden. Das damalige Friedhofsamt verstieß damit gegen das Kriegsgräbergesetz.

In Deutschland ist es so:

Gräber bleiben für 25 Jahre auf einem Friedhof.

Danach löst man die Gräber auf.

Dann beerdigt man andere Tote in den Gräbern.

In der Anstalt löst man ab dem Jahr 1975

viele Gräber auf.

Es sind die Gräber von den Opfern

vom Kranken-Mord in der Nazi-Zeit.

Aber das ist falsch.

Denn nach den Untersuchungen vom Gericht

weiß man:

Es sind Gräber von Nazi-Opfern und

von Kriegs-Opfern.

Für diese Gräber gibt es extra Regeln:

Diese Gräber müssen bleiben,

weil es Kriegs-Gräber sind.

Kriegs-Gräber sind geschützt.

Das steht so im Gesetz.

Aber das Friedhofs-Amt in Lüneburg hält sich nicht an das Gesetz.

Else Wehde am Grab ihres Sohnes Fritz Wehde, nach 1945. Das Grab verschwand in den 1970er-Jahren.

Privatbesitz Uta Wehde.

Als Fritz Wehdes Grab wie die anderen über 300 Grabstätten von Kindern und Jugendlichen aufgelöst wurde, nahm man seinen Eltern den einzigen Ort der Trauer.

Das ist ein Foto aus einem Jahr nach 1945.

Auf dem Foto ist Else Wehde.

Sie steht am Grab von ihrem Sohn Fritz.

Fritz Wehde ist in der Anstalt in Lüneburg gestorben. Sein Grab ist auf dem Friedhof von der Anstalt.

Aber man löst sein Grab in den Jahren um 1970 auf.

Es gibt dann kein Grab mehr von Fritz.

Und die Familie hat keinen Ort mehr

für die Erinnerung an ihr Kind.

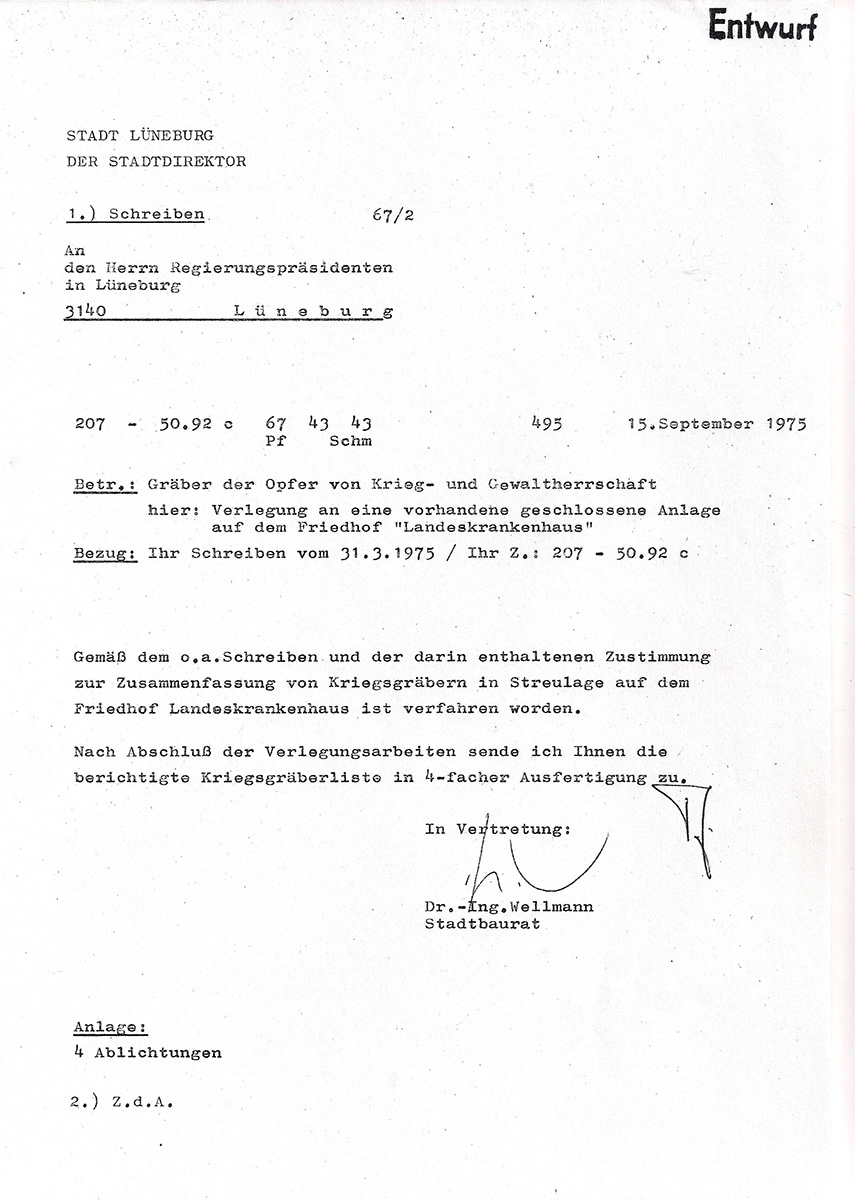

1975 wurde eine Kriegsgräberstätte mit Scheingräbern zu 50 »Euthanasie«-Opfern geschaffen. Ihre Umbettungen wurden vorgegeben, sie fanden nie statt. Zudem wurden 35 Gräber von Toten einbezogen, die nicht die ausgewiesenen »Euthanasie«-Opfer waren. Die diesbezügliche Gräberliste wurde gefälscht. Die Anlage wurde nie öffentlich eingeweiht. Auch nach ihrer Errichtung gab es bis 2013 dort kein öffentliches Gedenken.

Ab 1975 gibt es auf dem Friedhof von der

Anstalt Lüneburg eine Kriegsgräber-Stätte.

Hier gibt es 84 Gräber von Kriegs-Opfern.

Aber 49 von den Gräber sind keine echten Gräber.

Denn sie sind leer.

Es liegen keine Toten in den Gräbern.

Es sind nur Schein-Gräber.

Nur 35 Gräber sind echt.

Aber:

Keiner weiß, wer die Toten in diesen Gräbern sind.

Alle Unterlagen zu den Gräbern sind falsch.

Die Kriegs-Gräber-Stätte in Lüneburg ist

keinem wichtig.

Die Gräber sind sehr einfach gemacht.

Es gibt keine Eröffnung

von der Kriegs-Gräber-Stätte.

Es gibt keine Gedenktage

an der Kriegs-Gräber-Stätte.

Erst im Jahr 2013 gibt es dort den ersten Gedenktag.

Brief der Stadt Lüneburg an den Regierungspräsidenten vom 15.9.1975.

Friedhofsamt der Hansestadt Lüneburg, Loseblattsammlung, Kopie ArEGL.

StadtALg, VA2, 5001.

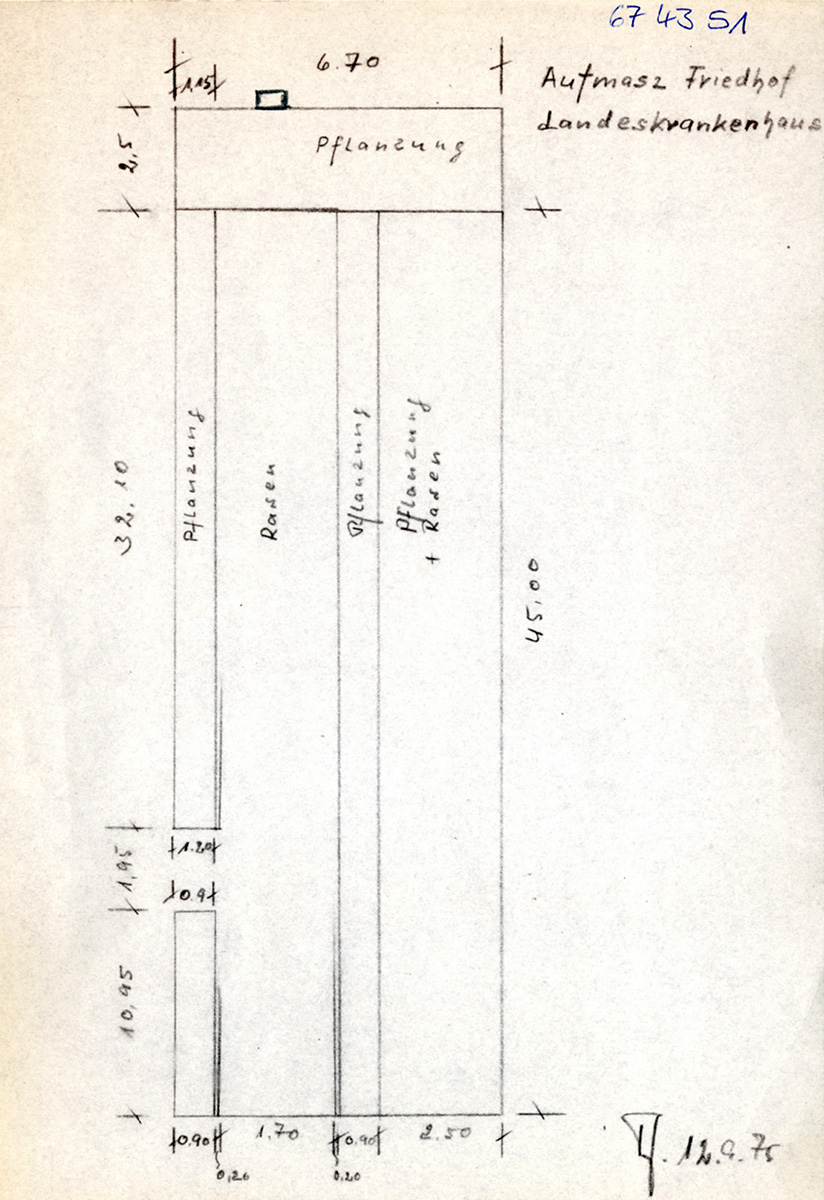

Aufmaß für die Errichtung einer Kriegsgräberstätte auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof vom 12.9.1975. Die gärtnerischen Arbeiten wurden von der Gärtnerei des Landeskrankenhauses ausgeführt. Hieran waren auch damalige Erkrankte beteiligt.

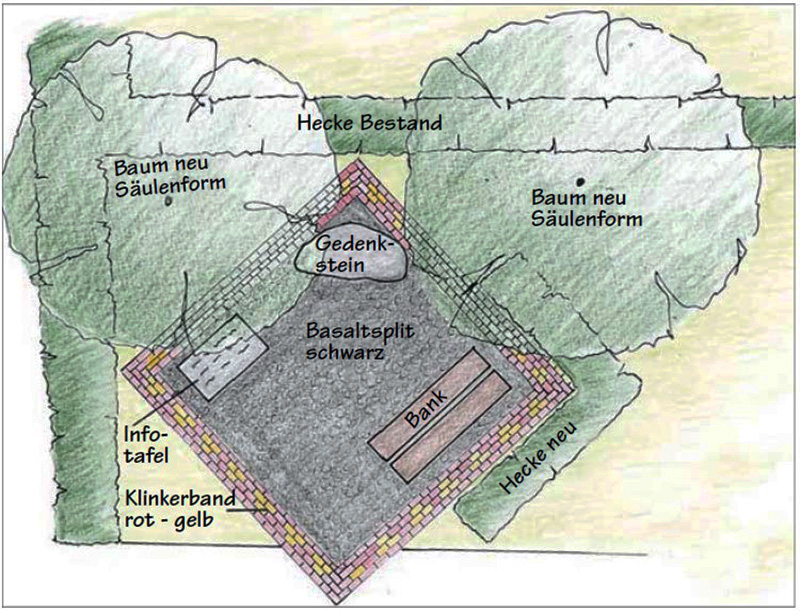

Das ist eine Zeichnung

von der Kriegs-Gräber-Stätte in Lüneburg.

Die Zeichnung ist aus dem Jahr 1975.

Die Anstalt hat eine eigene Gärtnerei.

Mitarbeiter von der Gärtnerei legen

die Kriegs-Gräber-Stätte an.

Kranke helfen dabei.

Die schlicht gehaltene Anlage (Rasen mit einer zweireihigen Grabreihe, Kissensteine für »Einzelgräber«) erhielt eine Hecke und ein Holzkreuz mit der Inschrift »1933 – 1945«. In dieser Form war die Anlage gut zu mähen und kostete kaum Geld.

Das sind 2 Fotos von der Kriegs-Gräber-Stätte

in Lüneburg aus dem Jahr 2014.

Die Kriegs-Gräber-Stätte ist sehr einfach gemacht.

Es sind Steine mit Namen im Rasen.

Eine Hecke geht um die Steine herum.

Es gibt ein großes Kreuz aus Holz.

Auf dem Kreuz steht: 1933 – 1945.

Die Kriegs-Gräber-Stätte soll wenig Arbeit machen und wenig Geld kosten.

Hochkreuz der Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof Nord-West, 2014.

Grabreihen mit Scheingräbern als Teil der Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof Nord-West, 2014.

ArEGL.

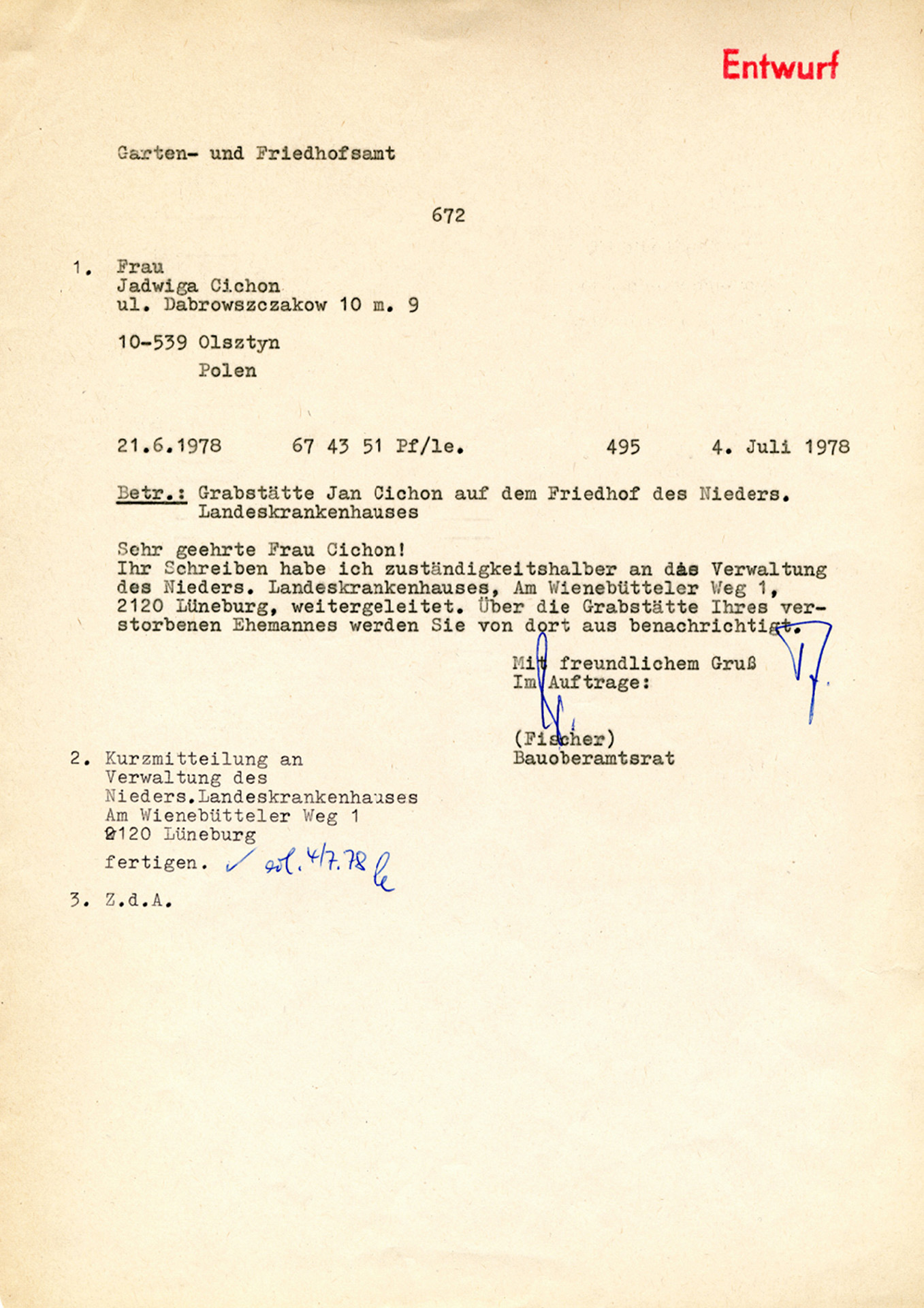

Schreiben (Entwurf) des Friedhofsamtes der Stadt Lüneburg an Jadwiga Cichon vom 4.7.1978.

StadtALg, VA2, 5001.

Als sich Jadwiga Cichon, die Ehefrau von Jon Cichon (1892 – 1945), 1978 nach der Grablage ihres Mannes erkundigte, wurde sie vom Friedhofsamt an die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg verwiesen. Sein Grab wurde bei der Errichtung der Kriegsgräberstätte nicht berücksichtigt. Angehörige wurden in den Umgang mit den Gräbern ihrer Toten nicht einbezogen.

Das ist ein Brief von der Stadt Lüneburg

an Jadwiga Cichon.

Der Brief ist aus dem Jahr 1978.

Jadwiga Cichon ist die Ehefrau von Jon Cichon.

Er ist in der Anstalt in Lüneburg gestorben.

Jadwiga Cichon will wissen, wo sein Grab ist.

Aber Jon hat kein Grab mehr.

Man hat sein Grab aufgelöst.

Er hat kein Grab

in der Kriegs-Gräber-Stätte bekommen.

Keiner gibt den Familien von den Toten

Infos über die Gräber.

Die Aufarbeitung der Verbrechen dauert bis in die Gegenwart an. Zu Beginn wurden die Morde verschwiegen. Es brauchte viele Jahrzehnte, bis die Verbrechen aufgedeckt und öffentlich sichtbare Zeichen gesetzt wurden. Bis heute erfahren Angehörige oft zum ersten Mal von der Gewalt, die ihren Familienmitgliedern angetan wurde. Seit 2013 werden die Namen der Opfer genannt und ihre Lebensgeschichten aufgeschrieben. Auch deshalb gibt es seit 2025 diese Ausstellung.

ZEICHEN SETZEN UND ANDERS ERINNERN

Auch heute forschen viele Menschen

zu den Verbrechen in der Nazi-Zeit.

Es gibt auch Forschung zum Kranken-Mord und

zur Zwangs-Sterilisation.

Aber vieles aus der Nazi-Zeit

weiß man heute immer noch nicht.

Kurz nach der Nazi-Zeit redet keiner

über die Nazi-Verbrechen.

Keiner denkt an die Opfer von Zwangs-Sterilisation und Kranken-Mord.

Es dauert viele Jahre

• bis man über die Nazi-Verbrechen redet.

• bis man an die Opfer erinnert.

Viele Familien wissen erst heute:

Ein Familien-Mitglied ist Opfer von Nazi-Verbrechen.

Die Familien erfahren erst jetzt,

was damals passiert ist.

Seit dem Jahr 2013 schreibt man

die Namen von den Opfern auf.

Und man erzählt die Lebens-Geschichten

von diesen Menschen.

Darum gibt es seit dem Jahr 2025 diese Ausstellung.

Wir wollen von diesen Menschen und

ihrem Leben erzählen.

Holzkreuz auf dem Anstaltsfriedhof, 1.7.1983.

ArEGL 19.

Mitglieder der Zivilgesellschaft setzten unabhängig von den Bemühungen der Behörde und des Landeskrankenhauses ein Zeichen. Im Frühjahr 1983 stellten sie auf dem Anstaltsfriedhof ein Holzkreuz auf. Da es durch einen Unbekannten errichtet worden war und nicht den Vorstellungen des Ärztlichen Direktors entsprach, wurde das Holzkreuz Anfang Juli 1983 abgebaut und in der Gärtnerei des Landeskrankenhauses aufbewahrt.

Menschen aus Lüneburg wollen an die Opfer

von den Nazi-Verbrechen erinnern.

Darum stellen sie ein Holz-Kreuz auf den Friedhof von der Anstalt.

Das ist im Frühling 1983.

Keiner weiß, wer das Holz-Kreuz aufstellt.

Dem Chef vom Landeskrankenhaus gefällt

das Holz-Kreuz nicht.

Darum baut man es ab.

Ab Juli 1983 steht das Holz-Kreuz in der Gärtnerei vom Landeskrankenhaus.

Das ist ein Foto von dem Holz-Kreuz

vom 1. Juli 1983.

»…. damit sie nicht vergessen werden

Folgen des Faschismus:

zum Gedenken an 300 Kinder, die der

Nazi-Herrschaft zum Opfer fielen.«

Auf dem Holz-Kreuz steht:

Man darf die 300 ermordeten Kinder

aus der Nazi-Zeit nicht vergessen.

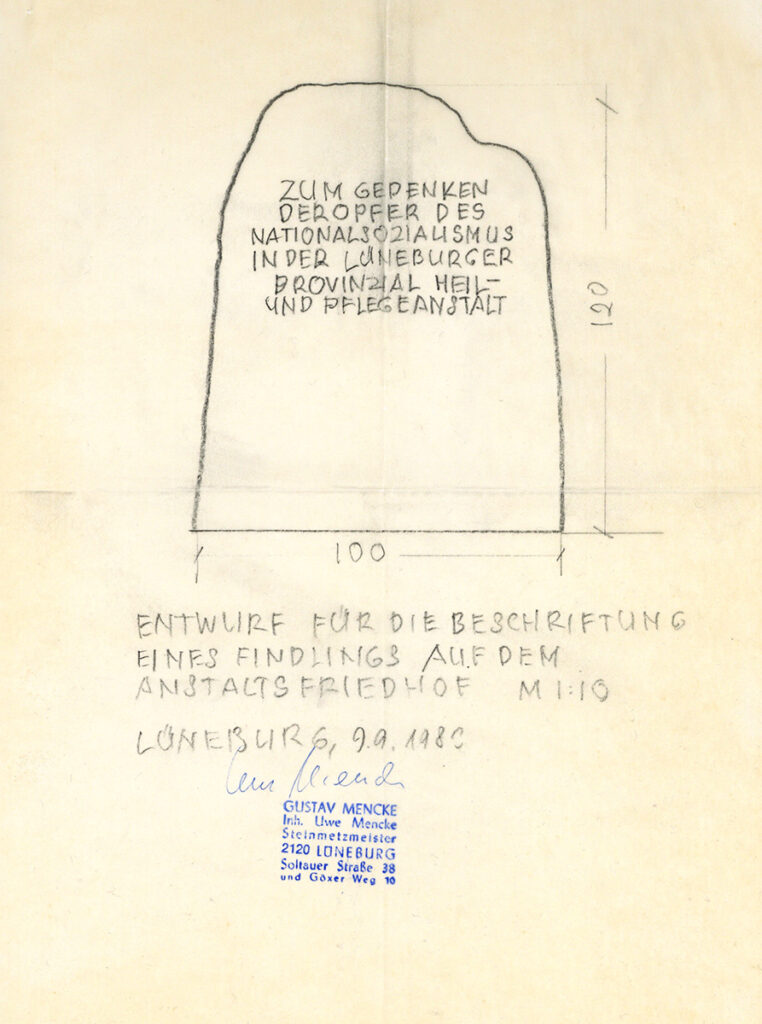

Entwurfsskizze von Uwe Mencke, 9.9.1983.

ArEGL 19.

Das Landessozialamt übernahm die Kosten für den Gedenkstein in Höhe von etwa 1.750 DM. Der Entwurf stammte vom Lüneburger Steinmetz Mencke. Bei der Planung und Errichtung beabsichtigte man, ausschließlich der ermordeten Kinder zu gedenken. Die getöteten Erkrankten ausländischer Herkunft, die offiziell auf der Kriegsgräberstätte nebenan lagen, wurden weder in die Überlegungen noch in die Gestaltung einbezogen. Sie blieben völlig unbeachtet.

Das ist eine Zeichnung von einem Gedenkstein

für die Opfer vom Kranken-Mord.

Die Zeichnung zeigt:

So soll der echte Gedenkstein später aussehen.

Man sagt dazu auch: Entwurfs-Zeichnung.

Die Zeichnung ist von dem Steinmetz

Gustav Mencke aus dem Jahr 1983.

Das Landessozialamt bezahlt den Gedenkstein.

Der Gedenkstein ist nur für die Kinder,

die in der Anstalt ermordet wurden.

Aber die Nazis haben auch Kranke

aus anderen Ländern in der Anstalt ermordet.

Für diese Menschen gibt es keinen Gedenkstein.

Keiner denkt an sie.

Gedenkstein am Standort gegenüber des Geräteschuppens nach der Errichtung, 1983.

ArEGL.

Am 20. November 1983 wurde der Gedenkstein auf dem Anstaltsfriedhof eingeweiht. Als Standort wurde ein Platz gegenüber des Geräteschuppens abseits der Hauptwege gewählt. Die Einweihung fand nur im kleinen Kreis der Beschäftigten statt. Es wurden keine Einladungen verschickt.

Am 20. November 1983 stellt man

den Gedenkstein auf.

Der Gedenkstein steht auf dem Friedhof

von der Anstalt vor einem Schuppen.

Es gibt eine Gedenkfeier.

Aber es kommen nur wenige Menschen

zur Gedenkfeier.

Denn es gibt keine Einladung.

Zum Beispiel: für die Familien von den Opfern.

Es kommen nur Mitarbeiter von der Anstalt.

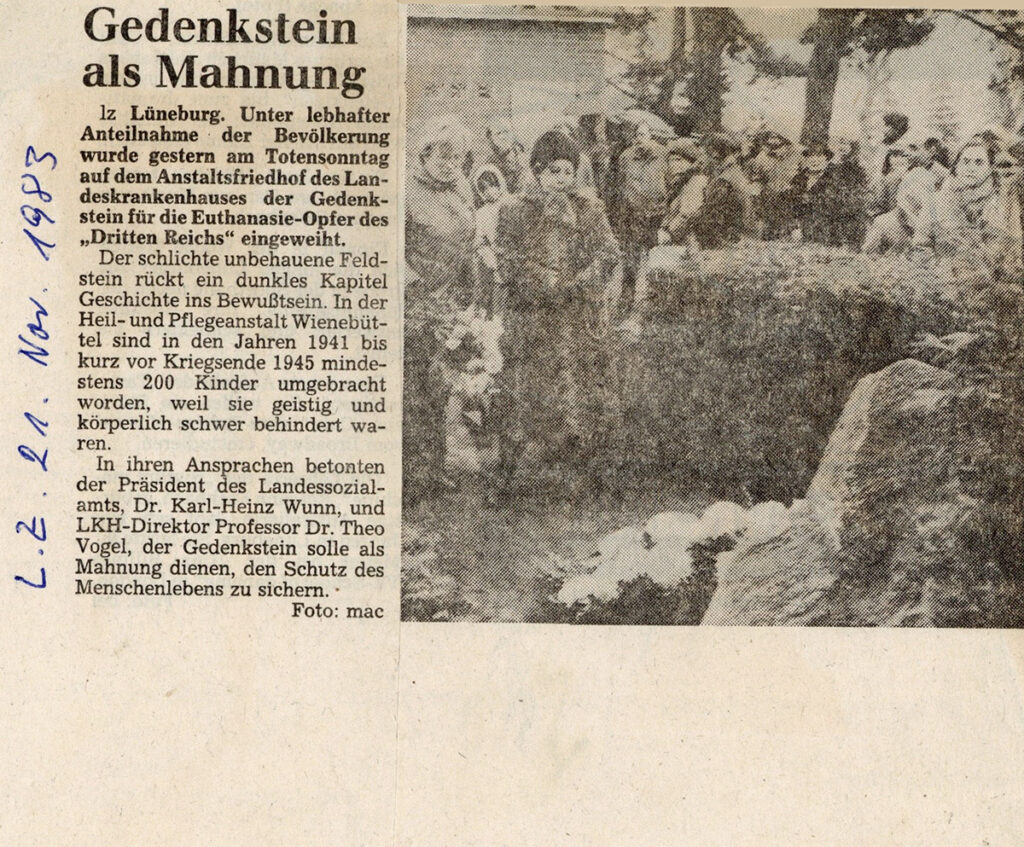

Zeitungsbericht mit dem Titel »Gedenkstein als Mahnung«. Lüneburger Landeszeitung vom 21.11.1983.

ArEGL.

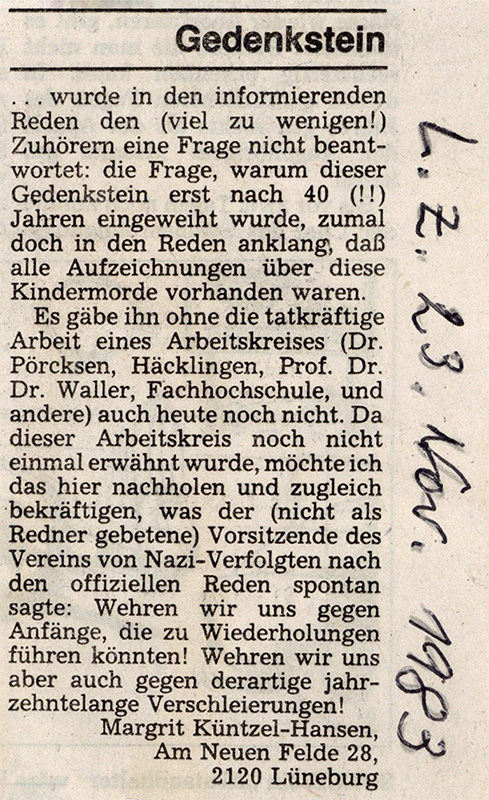

Leserbrief in der Lüneburger Landeszeitung von Margrit Küntzel-Hansen vom 23.11.1983.

ArEGL 19.

Da die Zeitung – informiert über den nicht eingeladenen Arbeitskreis »Machtergreifung« – vorab berichtet hatte, kamen auch Interessierte aus der Stadtbevölkerung zur Einweihung des Gedenksteins. Die Möglichkeit, dass es Familien in der Region gibt, die noch immer um ihre Kinder trauern und denen ein solcher Stein viel bedeuten könnte, zog niemand in Betracht. Die Angehörigen der Ermordeten wurden übergangen.

Das ist ein Leser-Brief

aus der Lüneburger Landeszeitung.

Der Leser-Brief ist von Margit Küntzel-Hansen.

Sie schreibt:

Es gibt jetzt einen Gedenkstein

auf dem Friedhof von der Anstalt.

Und es gab eine Gedenkfeier für die Ermordeten

aus der Nazi-Zeit.

Die Zeitung hat davon geschrieben,

aber es gab keine Einladung.

Darum wussten viele Menschen nichts

von der Gedenkfeier.

Auch viele Familien von den Opfern wussten

nichts davon.

Das ist falsch.

Denn der Gedenkstein ist wichtig für die Familien.

Hier können sie um ihre toten Kinder trauern.

Aber keiner denkt an die Familien.

1999 bildete sich eine AG aus Beschäftigten, Angehörigen von Erkrankten und Mitgliedern der Zivilgesellschaft. Sie erarbeiten eine Jubiläumsausgabe zum 100-jährigen Bestehen des Landeskrankenhauses. Jürgen Lotze leitete die AG. Er hatte die Vision einer Gedenkstätte. Bei der Sanierung des Wasserturmes 1989 sorgte er dafür, dass auf fünf Ebenen Betondecken eingezogen wurden. Sie sollten eine zukünftige »museale Nutzung« ermöglichen. Sein Nachfolger wurde Sebastian Stierl.

Im Jahr 1999 gibt es eine Arbeits-Gruppe.

In der Arbeits-Gruppe sind:

• Mitarbeiter von der Anstalt

• Familien von Kranken

• Menschen aus Lüneburg

Die Arbeits-Gruppe soll über die Geschichte

von der Anstalt forschen.

Denn die Anstalt wird 100 Jahre alt.

Dazu soll es auch ein Fest geben.

Jürgen Lotze leitet die Arbeits-Gruppe.

Er ist Arzt und Chef von der Anstalt.

Jürgen Lotze möchte eine Gedenkstätte.

Denn viele Menschen sollen sich

an die ermordeten Kranken erinnern.

Die Gedenkstätte soll im Wasser-Turm

von der Anstalt sein.

Darum lässt Jürgen Lotze im Wasser-Turm

5 Etagen einbauen.

Dann kann man später den Wasser-Turm

für eine Ausstellung benutzen.

Sebastian Stierl ist auch Arzt.

Er hilft Jürgen Lotze.

Sebastian Stierl ist später der Nachfolger

von Jürgen Lotze:

Sebastian Stierl ist dann Chef von der Anstalt und leitet die Arbeits-Gruppe.

»[…] der Wassertank kann auch bei musealer Nutzung des Turmes erhalten bleiben. Immerhin stehen dann 5 Geschoßebenen zur Verfügung.«

Handschriftliche Notiz in der Bauakte vom 5.10.1989.

Bauamt der Hansestadt Lüneburg | Kopie ArEGL.

Auszug aus der Bauakte, 1989.

StadtALg, VA2, 5001.

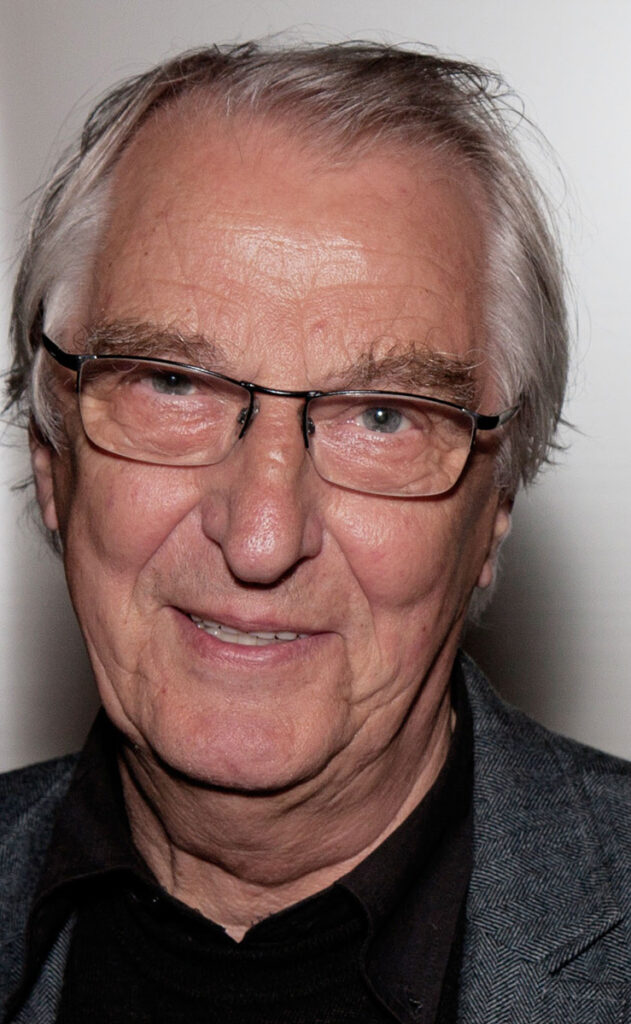

Jürgen Lotze, 2012.

ArEGL.

JÜRGEN LOTZE (1941 – 2020)

Jürgen Lotze stammte aus Sülze und besuchte das Celler Hermann-Billung-Gymnasium. Ab 1962 studierte er Medizin in Marburg, Berlin und Heidelberg. 1969 schloss er das Studium mit einer Doktorarbeit ab, in der er untersuchte, ob sich die soziale Herkunft auf Herz- und Krebsleiden auswirkt.

Als medizinischer Leiter der Drogenberatung »Drobs« in Hannover setzte er zwischen 1972 und 1974 als bundesweit Erster die Ersatzdroge Methadon ein. Zwischen 1974 und 1987 arbeitete er in den Psychiatrien Wehnen und Wunstorf sowie an der Medizinischen Hochschule und der Neurologischen Klinik Hannover. Von 1987 bis 2007 wirkte er am Niedersächsischen Landeskrankenhaus Lüneburg, in den letzten Jahren als dessen Ärztlicher Direktor.

Er unterstützte sozialpsychiatrische Ansätze und führte die wohnortnahe Versorgung von Erkrankten ein. Ab 1999 war er treibende Kraft für die Gründung einer Gedenkstätte in Lüneburg und ihr stellvertretender Vorsitzender. Zeit seines Lebens setzte er sich für jene ein, die auch innerhalb der Gruppe der psychisch Erkrankten zu den Verletzlichsten zählten.

JÜRGEN LOTZE

Jürgen Lotze ist Arzt.

Er arbeitet 20 Jahre lang in der Anstalt in Lüneburg:

von 1987 bis 2007.

Am Ende ist er der Chef von der Anstalt.

Davor ist er Arzt im Gefängnis.

Und er arbeitet bei der Drogen-Beratung.

Dort hilft er Menschen,

die süchtig nach Drogen sind.

Er ist der erste Arzt in Deutschland,

der eine Ersatz-Droge verschreibt.

Jürgen Lotze ist ein guter Arzt.

Er kümmert sich um die besonders schwer Kranken.

Er kümmert sich um die Menschen,

um die sich sonst keiner kümmert.

Jürgen Lotze sagt auch:

Menschen mit seelischen Krankheiten brauchen

eine gute Versorgung in der Nähe vom Wohnort.

Er setzt sich dafür ein.

Ab dem Jahr 1999 forscht er

über die Kranken-Morde in der Nazi-Zeit.

Er will wissen:

Was ist in der Anstalt in Lüneburg passiert?

Dafür gründet er eine Arbeits-Gruppe.

Und er gründet

die Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg.

Er ist auch Gründer vom Verein

Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg.

Er ist der zweite Chef vom Verein.

Jürgen Lotze stirbt im Jahr 2020.

Psychiatrie im »Dritten Reich« in Niedersachsen. Begleitmaterial zur Wanderausstellung.

ArEGL.

Die AG bekam Unterstützung von Raimond Reiter, der zur gleichen Zeit das Projekt »Psychiatrie im Dritten Reich in Niedersachsen« abschloss. Seine Wanderausstellung wurde 1997 in der Volkshochschule Hannover eröffnet und ein letztes Mal 2020 in der Psychiatrie Wunstorf gezeigt. Der Forschungsstand war nicht mehr aktuell. Die Betroffenen wurden würdelos dargestellt, und die Erzählweise griff die Diskriminierung aus der Zeit des Nationalsozialismus auf.

Raimond Reiter ist Wissenschaftler.

Er hilft der Arbeits-Gruppe bei der Forschung.

Denn er forscht über den Kranken-Mord

in der Nazi-Zeit in Niedersachsen.

Darüber macht er auch eine Ausstellung.

Die Ausstellung eröffnet im Jahr 1997 in Hannover.

Die Ausstellung kann man auch

in vielen anderen Städten ansehen.

Nach dem Jahr 2020 zeigt man die Ausstellung nicht mehr.

Denn es gibt neuere Forschung

zum Kranken-Mord in der Nazi-Zeit.

Und man denkt heute anders

über Menschen mit Behinderung oder Krankheiten.

Alle Menschen sind gleich viel wert.

Es ist egal, ob sie eine Behinderung oder eine Krankheit haben.

Der Kranken-Mord in der Nazi-Zeit ist

ein großes Verbrechen.

So etwas darf nie wieder passieren.

Dieses Schild wurde von einem Unbekannten vor dem ehemaligen Badehaus am Wasserturm aufgestellt, als es für eine zukünftige Nutzung als Gedenkstätte umgebaut wurde.

Das ist ein Foto aus dem Jahr 2003.

Auf dem Foto sieht man ein Schild.

Das Schild steht vor der Baustelle

von der Gedenkstätte.

Auf dem Schild steht:

Hier entsteht die Gedenkstätte.

Keiner weiß, wer das Schild aufgestellt hat.

Aber das Schild zeigt:

Die Menschen in Lüneburg finden

eine Gedenkstätte wichtig?

Baustellen-Schild vor der zukünftigen Gedenkstätte, um 2003.

Hanna Thiele, etwa 1938.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 56/83 Nr. 435.

Zeitungsbericht aus der Lüneburger Landeszeitung vom 26.11.2004.

ArEGL.

Am 24. November 2004 wurde die »Bildungs- und Gedenkstätte ›Opfer der NS-Psychiatrie‹« eingeweiht. Basis war die Wanderausstellung »Psychiatrie im Dritten Reich in Niedersachsen« mit Behördenunterlagen und Krankenakten. Der Mord an den Erkrankten ausländischer Herkunft wurde nicht thematisiert, auch Pflegende und Familien kamen nicht vor. Berichte oder Erinnerungsstücke von Zeitzeugen und Angehörigen flossen nicht in die Ausstellungsinhalte ein.

Für das Faltblatt wählte die AG ein Foto aus der Krankenakte von Hanna Thiele (1932 – 1944) aus. In der Ausstellung wurde sie nur als ein »Kind der Kinderfachabteilung« beschrieben, das am 26. Januar 1944 ermordet worden war. Mehr erfuhren die Besucher*innen nicht über die Opfer.

Am 24. November 2004 eröffnet die Gedenkstätte.

In der ersten Ausstellung von der Gedenkstätte

gibt es

• viele Kranken-Akten und

• Unterlagen aus Ämtern.

Es geht um die Medizin-Verbrechen

in Niedersachsen in der Nazi-Zeit.

In der Ausstellung geht es nicht

• um Opfer vom Kranken-Mord

aus anderen Ländern.

• um die Familien von den Opfern.

• um die Pfleger von der Anstalt.

Die Familien von den Opfern helfen nicht

mit bei der Ausstellung.

Denn man fragt sie nicht, ob sie mitmachen wollen.

Das ist schade.

Vielleicht haben sie wichtige Infos zu den Opfern.

In der Ausstellung schreibt man keine Namen

von den Opfern.

Zum Beispiel:

Man zeigt ein Foto von einem Kind

aus der Kinder-Fachabteilung.

Man sagt nicht: Das ist Hanna Thiele.

Darum bleibt sie fremd für die Besucher

von der Ausstellung.

Es gibt keine persönlichen Infos über sie.

Das ist das Faltblatt zur Ausstellung.

mit einem Foto von Hanna Thiele.

Das ist ein Zeitungs-Bericht zur Eröffnung

von der Gedenkstätte aus dem Jahr 2004.

ZEICHEN SETZEN UND ANDERS ERINNERN

Nach 2012 hat sich das Erinnern und Gedenken an die Opfer von Zwangssterilisation und Krankenmord grundlegend verändert. Der Persönlichkeitsschutz heute noch lebender Angehöriger wird dem würdevollen Erinnern und Gedenken nachgeordnet. Angehörige sind einbezogen in die Aufarbeitung und Vermittlung der Geschichte der Lüneburger Medizinverbrechen. Die Geschichte ist für alle Menschen zugänglich. Die Angebote der Gedenkstätte beziehen Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen ein.

Ab dem Jahr 2012 verändert man die Gedenkstätte.

Man schreibt jetzt die Namen von den Opfern auf.

Man redet mit den Familien und

bekommt mehr Infos über die Opfer.

Man macht die Gedenkstätte barrierefrei.

Denn alle Menschen sollen die Gedenkstätte

gut besuchen können.

Und alle Menschen sollen Infos

über die Nazi-Verbrechen bekommen können.

Das ist ein Menschen-Recht.

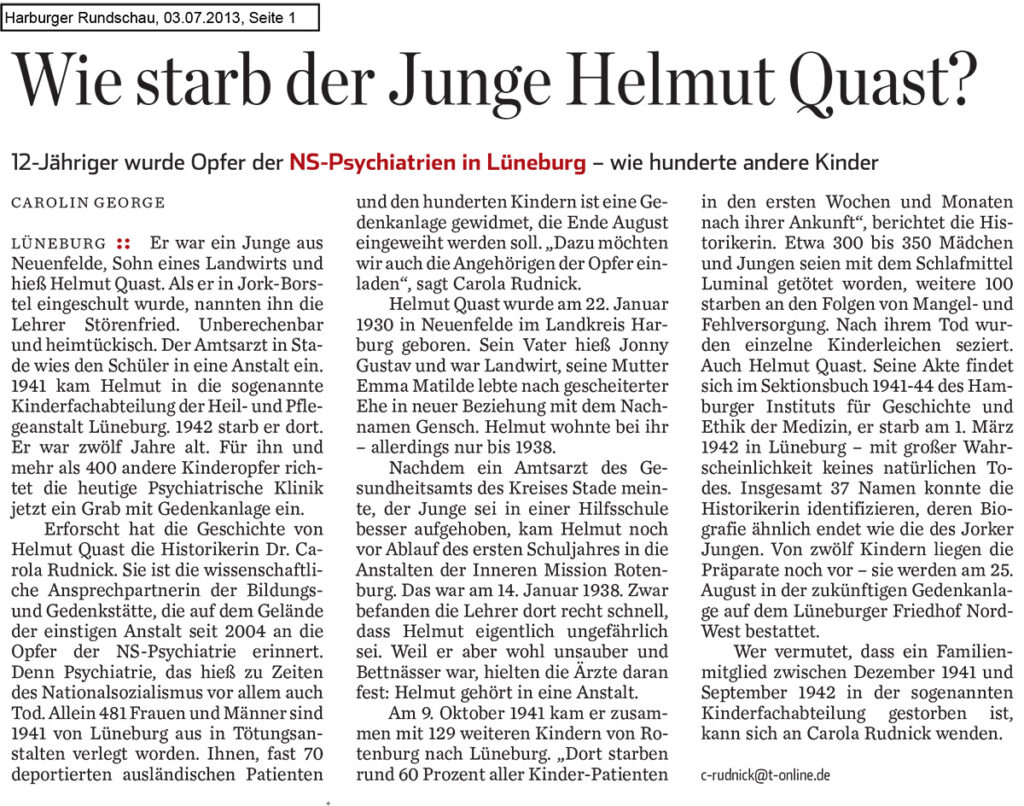

Hildesheimer Allgemeine Zeitung vom 6.7.2013, S. 17.

Harburger Rundschau vom 3.7.2013, S. 3.

ArEGL 163-2.

Die Namen von Opfern werden genannt. Auslöser war die Suche nach Angehörigen von zwölf Kindern, deren Gehirnüberreste 2013 beigesetzt werden sollten. Um den Angehörigen die Teilnahme an der Bestattung der sterblichen Überreste zu ermöglichen, wurden erstmals Opfer-Namen veröffentlicht. So konnten Angehörige von neun der zwölf Familien gefunden werden.

Das sind Zeitungs-Berichte aus dem Jahr 2013.

Darin stehen die Namen von 12 Opfern

vom Kranken-Mord in Lüneburg.

Die 12 Opfer sind Kinder.

Die Nazis haben diesen Kindern

die Gehirne rausgenommen.

Im Jahr 2013 will man die Gehirne

von den Kindern beerdigen.

Die Gedenkstätte sucht die Familien

von den Kindern.

Die Familien sollen bei der Beerdigung dabei sein.

Man findet 9 Familien.

Das ist eine Zeichnung aus dem Jahr 2013.

Auf der Zeichnung ist ein Gedenkort

für einen Friedhof.

Die Zeichnung zeigt:

So kann der Gedenkort auf dem Friedhof

in Lüneburg aussehen.

Gestaltungsentwurf der Gedenkanlage auf dem Friedhof Nord-West (ehemaliger Anstaltsfriedhof) vom 24.6.2013, in: Lüneburger Landeszeitung vom 26.6.2013, S. 5.

ArEGL.

Öffentliche Gedenkfeier mit Bestattung von Gehirnpräparaten in Anwesenheit von Angehörigen, 25.8.2013.

ArEGL 224.

Gedenkanlage auf dem Friedhof Nord-West, 2019.

ArEGL 230.

Auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof wurde eine Gedenkanlage geschaffen. Es gibt öffentliche Gedenkfeiern. In jedem Jahr wird ein anderer thematischer Schwerpunkt gesetzt. In das Programm sind oft Schüler*innen eingebunden.

Das ist ein Foto von dem Gedenkort

auf dem Friedhof Nord-West in Lüneburg.

Das ist der alte Friedhof von der Anstalt.

Einmal im Jahr gibt es hier eine Gedenkfeier.

Oft machen Schüler bei der Planung

von der Feier mit.

Das ist ein Foto von der Gedenkfeier im Jahr 2013.

Bei dieser Gedenkfeier hat man

Gehirne von ermordeten Kindern beerdigt.

Die Lebenshilfe Lüneburg hat eine Theater-Gruppe.

Die Theater-Gruppe heißt: Weltenbrecher.

Das ist ein Foto von einer Aufführung

von den Welten-Brechern aus dem Jahr 2018.

Theateraufführung der Theatergruppe »Die Weltenbrecher« der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg, Gedenkfeier 2018.

ArEGL 229.

Gräberfeld mit Gräbern von Erkrankten aus dem Landeskrankenhaus 1976 bis 1982, 2016.

ArEGL.

Ein Gräberfeld mit Gräbern von 1976 bis 1982 auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof sowie Gräber von Opfern auf dem Lüneburger Zentralfriedhof stehen unter Schutz. Ein Ehrenhain wurde als Landschaftsdenkmal anerkannt und wird dauerhaft erhalten.

Viele Ermordete sind begraben.

Auf dem Friedhof von der Anstalt.

Heute heißt der Friedhof: Friedhof Nord-West.

Es gibt nur noch wenige alte Gräber.

Sie sind von Toten.

Die sind zwischen 1976 und 1982 gestorben.

Diese Gräber bleiben erhalten.

Die Gedenkstätte bietet Workshops und Seminare an und ist auch ein Ort mehrtägiger internationaler Begegnungen. Die Angebote sind für alle Menschen zugänglich und finden im Bildungszentrum für Menschenrechte, Sozialpsychiatrie und Begegnung statt, das 2019 und 2020 im alten Gärtnerhaus errichtet wurde. Alle Angebote haben ein gutes, wertvolles Leben von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen zum Ziel. Dafür wurde die Gedenkstätte 2022 vom Niedersächsischen Kultusministerium als »Lernort Demokratiebildung« ausgezeichnet.

Die Gedenkstätte Lüneburg hat heute

viele Angebote.

Zum Beispiel:

• Workshops

• Seminare

• Fortbildungen

• Begegnungen mit Gruppen aus dem Ausland

Darum geht es bei den Angeboten:

Menschen mit Behinderungen und

seelischen Krankheiten sollen ein gutes Leben haben.

Die Gedenkstätte ist ein Lern-Ort.

Hier kann man etwas lernen über

• Demokratie.

• Menschen-Rechte.

• Begegnung mit anderen Menschen.

Teilnehmende einer mehrtägigen »Inklusionsschulung«, Frühjahr 2013.

ArEGL.

Bildungszentrum für Menschenrechte, Sozialpsychiatrie und Begegnung, August 2020. Fotografin Anne Meyer.

Psychiatrische Klinik Lüneburg.

Ehrenamtliche beim Abhängen der Dauerausstellung von 2004, 26.11.2021.

ArEGL 238.

Der Trägerverein wird 2015 gegründet. Mitglieder werden Menschen und Einrichtungen aus der Zivilgesellschaft. 2016 wird eine Lehrkraft für die Gedenkstätte abgeordnet. Seit 2017 wird die Gedenkstättenarbeit zusätzlich von Honorarkräften unterstützt. 2022 wird eine Gemeinnützige GmbH gegründet, deren einzige Gesellschafterin der gemeinnützige Verein ist. Viele Ehrenamtliche engagieren sich zivilgesellschaftlich. Die 1999 gegründete AG trifft sich mehrmals im Jahr und unterstützt die Gedenkstättenarbeit aktiv.

In diesen Jahren sind wichtige Dinge

in der Gedenkstätte passiert:

Seit dem Jahr 2015 gibt es einen Verein.

Der Verein kümmert sich um die Gedenkstätte.

Seit dem Jahr 2016 arbeitet ein Lehrer

in der Gedenkstätte.

Seit dem Jahr 2017 arbeiten freie Mitarbeiter

für die Gedenkstätte.

Seit dem Jahr 2022 ist die Gedenkstätte eine Firma.

Die Firma gehört dem Verein.

Aber die Firma darf keinen Gewinn machen.

Man darf mit der Gedenkstätte

also kein Geld verdienen.

Es geht um die Erinnerung an die Verbrechen

in der Nazi-Zeit.

Die Arbeits-Gruppe von der Gedenkstätte trifft sich seit dem Jahr 1999.

Sie trifft sich einmal im Jahr.

Die Mitglieder helfen bei der Arbeit

in der Gedenkstätte.

Sie bekommen für Ihre Arbeit kein Geld.

Seit 2019 bildet die Gedenkstätte in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt Lüneburg Schüler*innen-Guides aus, die die Geschichte Lüneburgs im Nationalsozialismus auf Stadtrundgängen vermitteln. Seit 2023 bieten Schüler*innen-Guides auch Rundgänge auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik zu den Lüneburger Medizin-Verbrechen an.

Die Mitarbeiter von der Gedenkstätte machen Führungen über das Gelände von der Anstalt.

Sie erzählen den Besuchern,

was in der Nazi-Zeit hier passiert ist.

Seit dem Jahr 2019 machen das auch Schüler

von einer Lüneburger Schule.

Die Mitarbeiter von der Gedenkstätte bringen

den Schülern das bei.

Die Schüler machen eine Prüfung.

Danach heißen sie: Schüler-Guides.

Das spricht man: gaidz.

1. Jahrgang Schüler*innen-Guides des Gymnasiums Herderschule, 2023.

ArEGL.

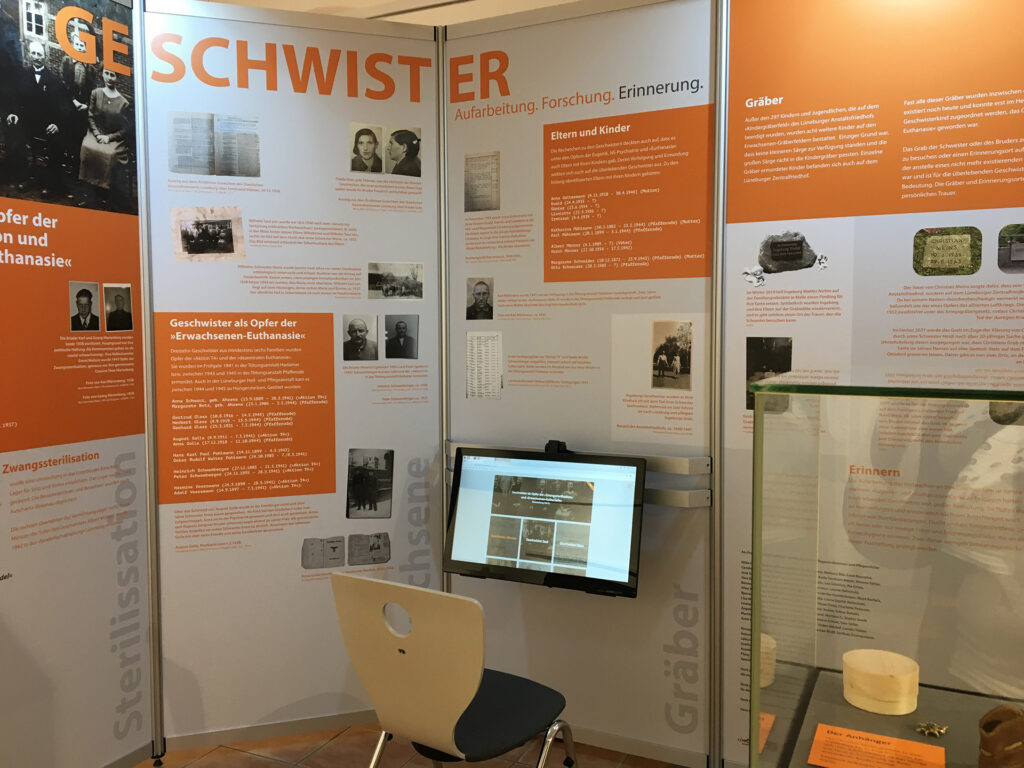

Die Sonderausstellung GESCHWISTER war die erste, die gleichzeitig analog und digital veröffentlicht wurde, 24.11.2021.

ArEGL.

Seit 2021 gibt es einen virtuellen Ausstellungsraum, in dem die Sonderausstellungen barrierefrei zugänglich sind. Seit 2022 sind alle Angebote über eine Medienstation verfügbar.

Seit dem Jahr 2021 gibt es Ausstellungen

von der Gedenkstätte im Internet.

Seit dem Jahr 2022 gibt es alle Angebote

von der Gedenkstätte auf einer Medien-Station.

Im Jahr 2021 gibt es eine Sonderausstellung

von Gedenkstätte.

Die Sonderausstellung heißt: Geschwister.

Die Sonderausstellung ist im Internet und

in den Räumen von der Gedenkstätte.

Im Zuge der Erarbeitung einer neuen Dauerausstellung wurden noch viele für die Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg bedeutsame Dinge und Unterlagen gefunden, gesammelt und in unserem Archiv eingelagert. Vieles davon ist in diese Ausstellung eingeflossen.

Man hat viele Dinge gefunden als man an der Ausstellung gearbeitet hat.

Zum Beispiel: Dinge und Unterlagen.

Sie erzählen die Geschichte von der Anstalt.

Zum Beispiel:

Dieser Rollstuhl ist sehr alt.

Er heißt Handhebel-Fahrstuhl.

Der Stuhl ist aus der Anstalt.

Man findet ihn in Haus 17 im Herbst 2023.

Der Handhebelfahrstuhl wurde im Herbst 2023 im Kriechkeller in Haus 17 gefunden.

ArEGL.

ArEGL.

Im Zuge einer geplanten Neugestaltung der Kriegsgräberstätte im Frühjahr 2025 wurde beim Öffnen einzelner Gräber festgestellt, dass viele Gräber auf der Kriegsgräberstätte Scheingräber waren. Die gefundenen sterblichen Überreste stimmten nicht mit dem Belegungsplan überein. Damit wurde die Kriegsgräberstätte in Frage gestellt und begann die Suche nach den Gräbern.

Im Jahr 2025 will man die Kriegsgräber-Stätte

in Lüneburg neu machen.

Darum gibt es Arbeiten in der Erde.

Man macht einige Gräber auf.

Und man merkt:

In den Gräbern liegen keine Toten.

Die Gräber sind leer.

Man soll denken,

dass dort Opfer vom Kranken-Mord beerdigt sind.

Aber das stimmt nicht.

Darum sind es gar keine echten Gräber.

Es waren auch nie Gräber.

Am 31. August 2025 wurde im ehemaligen Badehaus am Wasserturm ein Dokumentationszentrum eröffnet. Die Dauerausstellung »LEBENSWERT« zeigt, wie das damalige DENKEN, ENTSCHEIDEN und HANDELN war. Besucher*innen können im Raum GEDENKEN Informationen zu jedem bisher bekannten Menschen finden, der Opfer von Sterilisation und Krankenmord wurde.

Seit dem 31. August 2025 gibt es auf dem Gelände ein Dokumentations-Zentrum.

Es ist im Badehaus vom Wasser-Turm

von der Anstalt.

Das Dokumentations-Zentrum ist wie ein Museum.

Es gibt dort eine Ausstellung.

Die Ausstellung heißt: LEBENSWERT

In der Ausstellung geht es um

die Nazi-Verbrechen in der Anstalt.

Die Ausstellung zeigt:

Wie denken, entscheiden und handeln

die Menschen in der Nazi-Zeit und danach.

Es gibt viele Infos zu den Opfern vom Kranken-Mord und von der Zwangs-Sterilisation.

Die Namen und die Geschichten von den Opfern

sind aufgeschrieben.

Man kann hier an die Opfer

von den Nazi-Verbrechen denken.