NFC zu D-P-03

POLITISCHES DENKEN

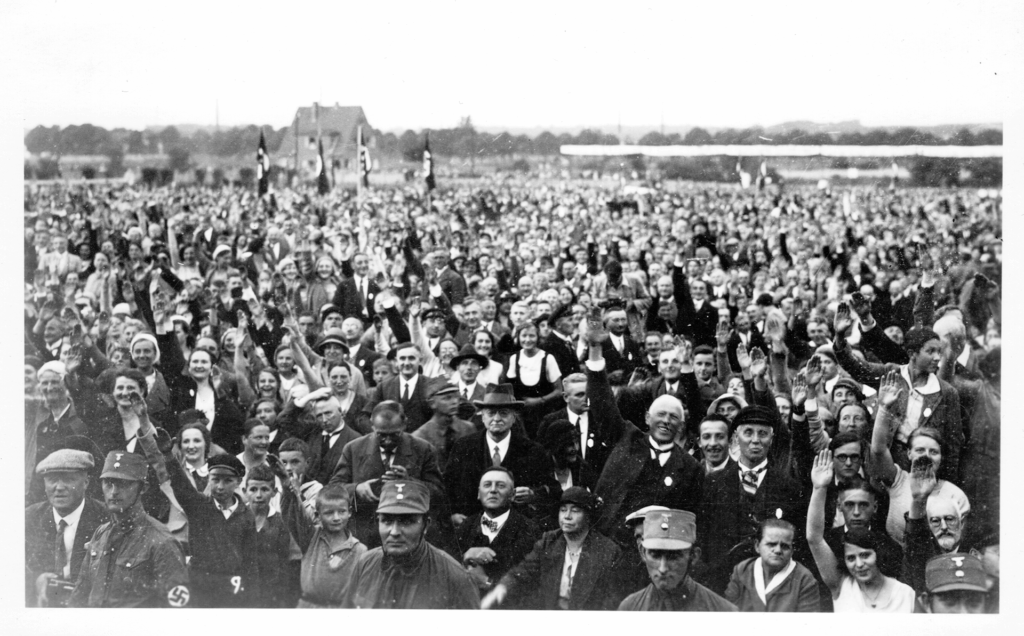

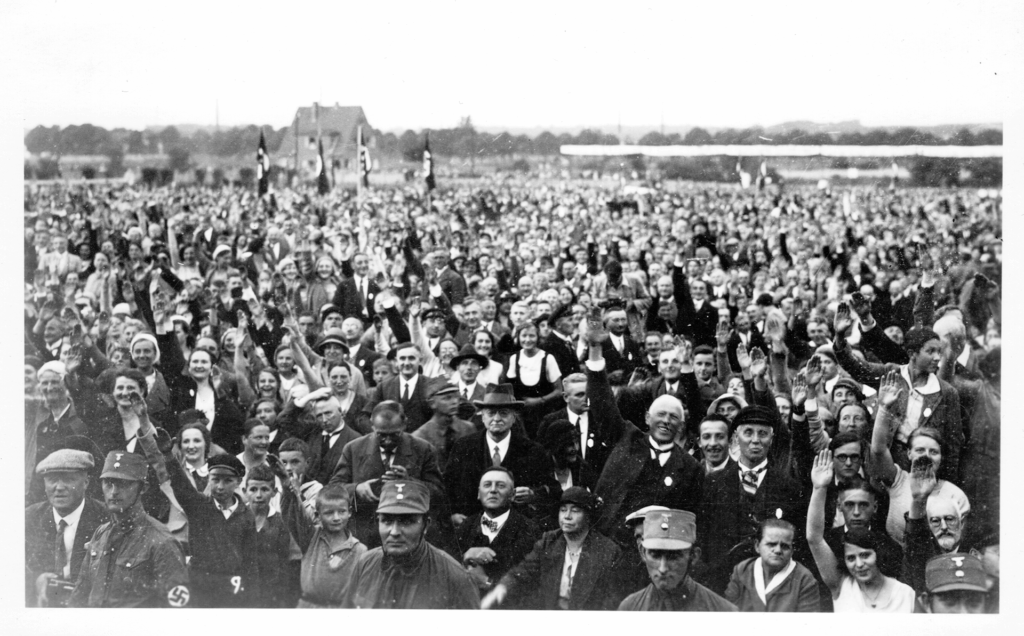

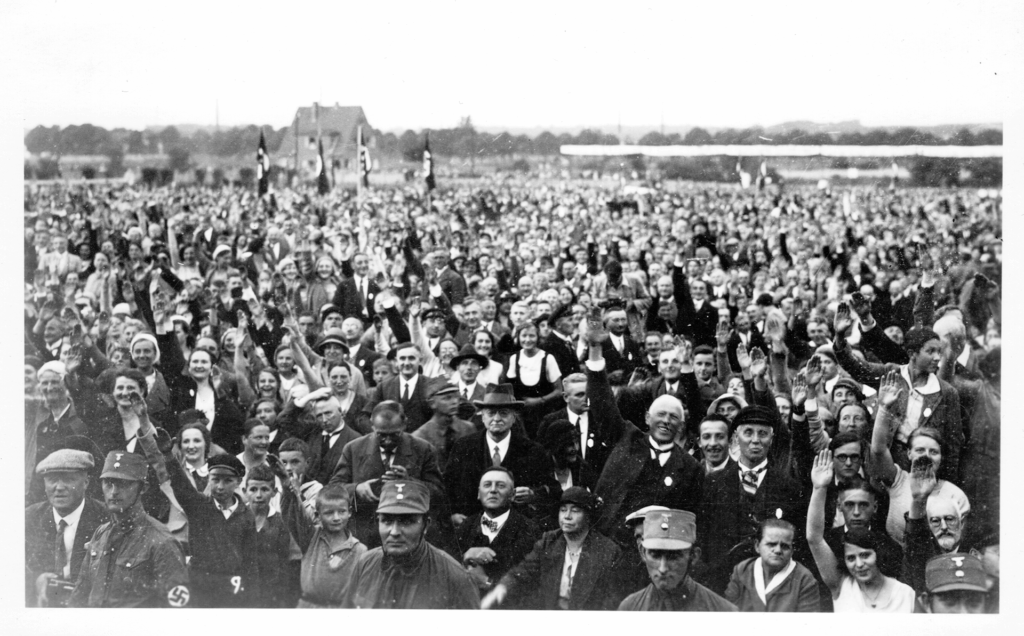

MTV-Platz, 20.7.1932.

ArML 4H046.

Das ist ein Foto.

Es zeigt

viele unterschiedliche Menschen.

Sie sind versammelt.

Auf dem Sport-Platz in Lüneburg.

Der Platz wirkt voller Menschen.

Sie stehen dicht gedrängt.

Sie machen den Hitler-Gruß.

Es ist der 20. Juli 1932.

Da sind die Nazis noch nicht an der Macht

In Lüneburg gab es eine hohe Zustimmung zum Nationalsozialismus. Viele Lüneburger waren Anhänger der sogenannten »Bewegung«. Alle Lebensbereiche wurden vom Denken der Nationalsozialisten durchdrungen. Das bereitete den Boden für die späteren Verbrechen.

POLITISCHES DENKEN

In Lüneburg gibt es viele Nazis.

Viele Menschen unterstützen die Nazis.

Viele Menschen finden gut,

was die Nazis machen.

Die Nazis bestimmen in allen Bereichen

vom Leben.

Zum Beispiel: Arbeit, Freizeit und Gesundheit.

Adolf Hitler (links) auf der Tribüne des MTV-Sportplatzes. Ebenfalls im Bild zu sehen sind der spätere Gauleiter Otto Telschow (rechts) und der spätere Oberbürgermeister Wilhelm Wetzel (links neben Telschow), 20.7.1932.

StadtALg BS 44422.

Elf Tage vor der Reichstagswahl besuchte Adolf Hitler Lüneburg am 20. Juli 1932. Er sprach auf der Tribüne des MTV-Sportplatzes. Die NSDAP wurde bei der Wahl mit 39,9 Prozent stärkste Kraft. Sie lag fast zehn Prozent unter dem Ergebnis des Wahlkreises der Provinz Hannover, jedoch zwei Prozent über dem Reichsdurchschnitt.

Am 20. Juli 1932 ist Adolf Hitler in Lüneburg.

Er hält eine Rede

auf dem MTV-Sport-Platz.

Der Besuch ist kurz vor der Wahl.

Die Partei von Adolf Hitler gewinnt die Wahl.

Die Partei heißt: NSDAP.

Die NSDAP gewinnt auch sehr viele Stimmen in Lüneburg.

Das Foto zeigt Adolf Hitler

bei seiner Rede in Lüneburg.

Rechts neben Adolf Hitler steht

Otto Telschow.

Er ist später ein wichtiger Politiker.

Links neben Otto Telschow steht

Wilhelm Wetzel.

Er ist später Bürgermeister von Lüneburg.

Es wurde behauptet, 20.000 Frauen und Männer seien zur Wahlkampfveranstaltung gekommen, um Adolf Hitler zu hören. Das entsprach der damaligen Einwohnerzahl der Stadt Lüneburg. In Wahrheit blieben viele Bänke leer. Möglicherweise wollten zahlreiche Lüneburger den Eintritt für die Veranstaltung nicht bezahlen.

In Lüneburg leben früher 20.000 Menschen.

Die Nazis behaupten:

Alle Menschen aus Lüneburg waren

bei Adolf Hitlers Rede.

Aber das stimmt nicht.

Viele Bänke sind leer,

als Adolf Hitler seine Rede hält.

Das sieh man auf diesem Foto.

Vielleicht wollen die Menschen keinen Eintritt bezahlen.

StadtALg BS 29425 r.

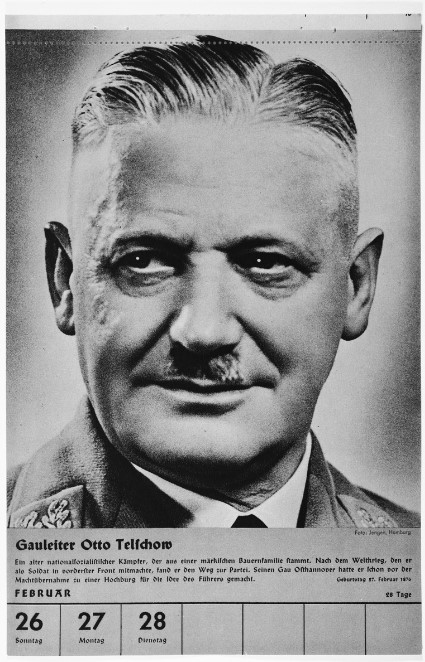

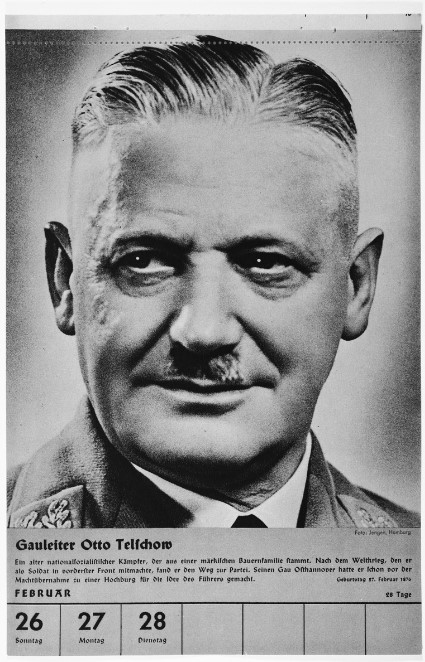

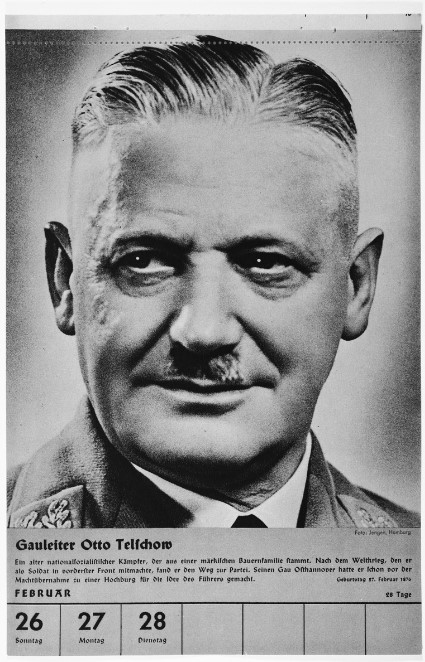

Abreißkalender, Februarblatt mit Otto Telschow, 1938.

USHMM.

Durch das Hamburger Großraumgesetz wurde Harburg 1937 der Stadt Hamburg angegliedert. Die Verwaltung des Gaus Ost-Hannover zog nach Lüneburg. Gauleiter Otto Telschow hatte am 27. Februar Geburtstag, deswegen ist sein Porträt das Februarblatt eines Abreißkalenders, den die Partei einmalig 1938 für das Jahr 1939 herausgab. Auf den anderen Blättern waren unter anderem Heinrich Himmler (Kalenderblatt Oktober) und Adolf Hitler (Kalenderblatt April) abgebildet.

Die Nazis teilen Deutschland

in viele Teile auf.

Die Teile heißen: Gau.

Lüneburg wird im Jahr 1937 die Hauptstadt vom Gau Ost-Hannover.

Viele Ämter sind jetzt in Lüneburg.

Otto Telschow ist der Chef

vom Gau Ost-Hannover.

Das nennt man: Gauleiter.

Das ist ein Blatt von einem Kalender.

Es zeigt den Monat Februar.

Darauf ist ein Foto von Otto Telschow.

Er hat am 27. Februar Geburtstag.

Der Kalender ist aus dem Jahr 1938.

Auf anderen Blättern vom Kalender sind Heinrich Himmler und Adolf Hitler.

OTTO TELSCHOW (1876 – 1945)

Otto Telschow wurde in Wittenberge geboren. Seine Eltern waren Marie und Wilhelm Telschow. Nach einer Militärlaufbahn beim Husarenregiment Wandsbek (Hamburg), war er bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges Polizist. Während des Krieges wurde er Inspektor für Lazarette. Er war zweimal verheiratet und hatte aus zweiter Ehe einen Sohn mit Hildegard Telschow.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte er seine Karriere bei der Polizei Hamburg bis zu seiner Entlassung 1924 fort. Als Kreisleiter der rechtsradikalen Deutschvölkischen Freiheitspartei war er politisch nicht tragbar. 1925 trat er der NSDAP bei und stieg im gleichen Jahr zum Gauleiter auf. Dieses Amt behielt er bis 1945.

OTTO TELSCHOW

Otto Telschow ist ein Nazi.

Er gehört zu den wichtigsten Nazis.

Vor der Nazi-Zeit ist er Polizist in Hamburg.

Er ist sehr erfolgreich.

Im Jahr 1924 verliert er seine Arbeit

weil er Nazi ist.

In dieser Zeit ist die Nazi-Partei

noch verboten.

Und viele Menschen sind gegen die Nazis.

Im Jahr 1925 ist die Nazi-Partei

wieder erlaubt.

Otto Telschow ist jetzt Chef

von der Nazi-Partei in Lüneburg und Stade.

Er bleibt Chef bis zum Jahr 1945.

Otto Telschow auf dem Höhepunkt seiner Macht vor dem Rathaus Lüneburg, um 1936. Fotograf Friedrich Johns.

Archiv der Lüneburger Landeszeitung.

Postkarte, Otto Telschow-Straße in Zeven, 1942.

ArEGL 99.

1928 wurde der Gau Lüneburg-Stade zum Gau Ost-Hannover ausgeweitet. Im gleichen Jahr gründete Otto Telschow die Wochenzeitung »Niedersachsen Stürmer«. 1929 wurde er Mitglied im Landtag und 1930 bis 1945 Abgeordneter des Reichstages. Er war somit ein führender Nazi.

Ab 1937 saß seine Gauleitung in der Schießgrabenstraße 8/9 in Lüneburg. Im gleichen Jahr wurde in Bremerhaven die »Otto-Telschow-Stadt« errichtet (heute Stadtteil Surheide), eine Siedlung mit 175 Häusern. Auch viele Straßen wurden nach Otto Telschow benannt.

Für seine langjährige Treue schenkte Adolf Hitler ihm das Gut Lopau, das Telschow 1942 mit seiner Familie bezog. 1944 scheiterte er als Reichsverteidigungskommissar. Er war der Aufgabe nicht gewachsen.

Otto Telschow bekommt

immer mehr Macht.

Er ist Chef von der Nazi-Partei

für einen großen Teil von Deutschland.

Er gründet auch eine Zeitung.

Und er wird Politiker im Landtag

und im Reichstag.

Ab dem Jahr 1937 ist sein Büro in Lüneburg.

Adolf Hitler schenkt ihm einen Bauernhof.

Das Geschenk ist ein Dankeschön

für Otto Telschows gute Arbeit in der Nazi-Partei.

Im Jahr 1944 enttäuscht Otto Telschow Adolf Hitler.

Und Otto Telschow verliert seine Macht.

Auf diesem Foto sieht man Otto Telschow.

Er trägt eine Uniform.

Er ist ein mächtiger Mann.

Das Foto ist aus dem Jahr 1936.

Otto Telschow ist ein wichtiger Mann

in der Nazi-Partei.

Darum gibt es Straßen mit seinem Namen.

Auf dieser Postkarte ist

die Otto-Telschow-Straße in Zeven.

Die Postkarte ist aus dem Jahr 1942.

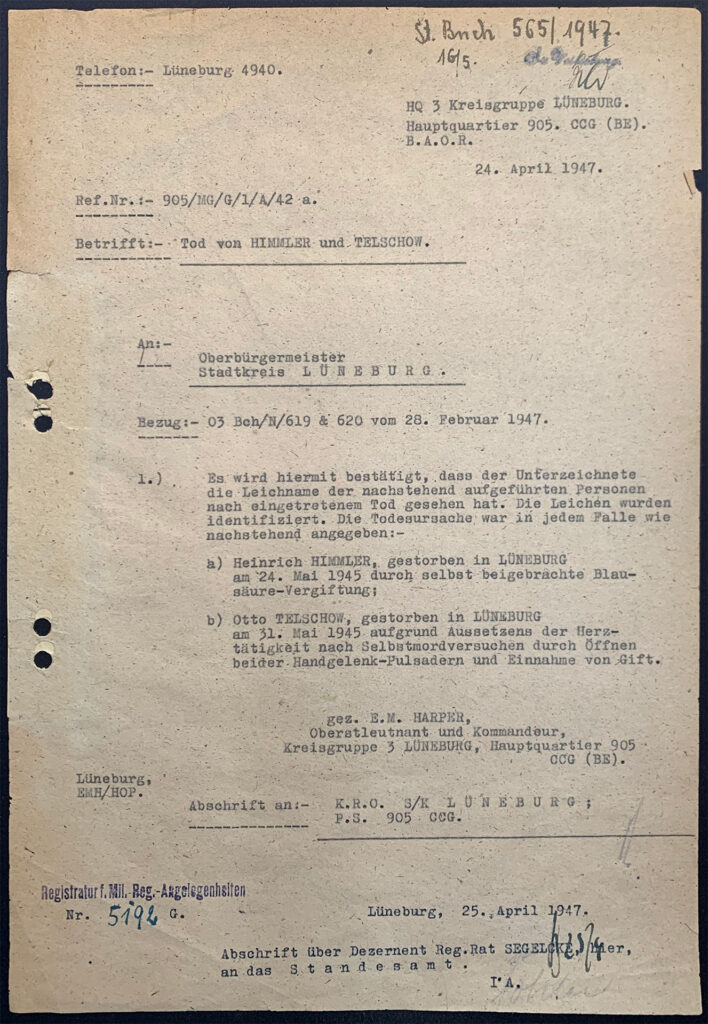

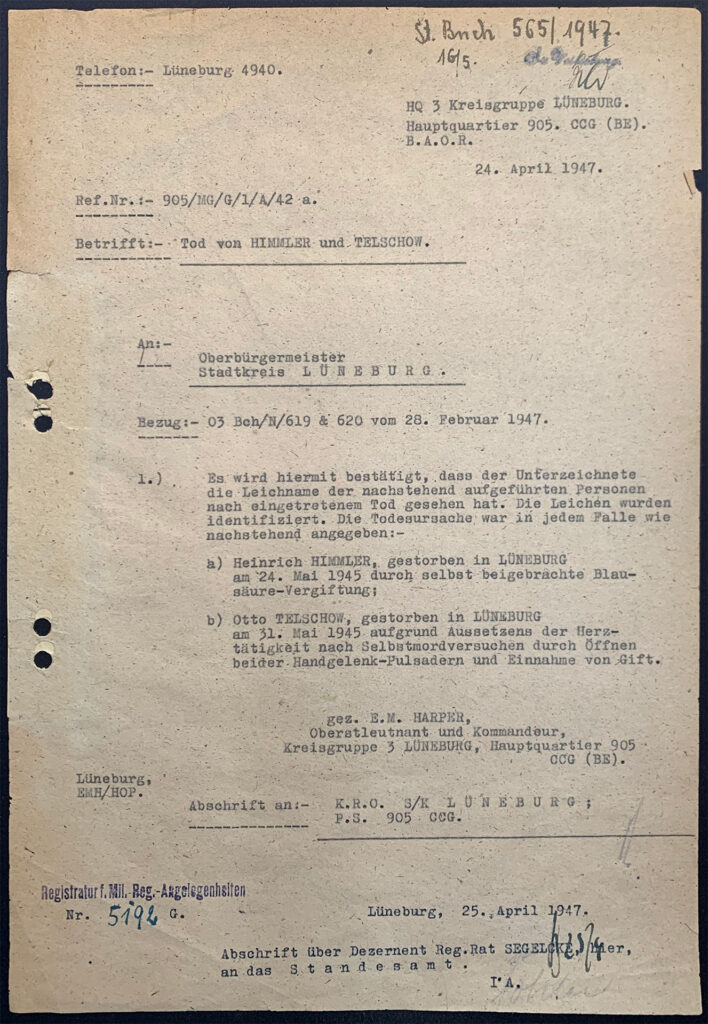

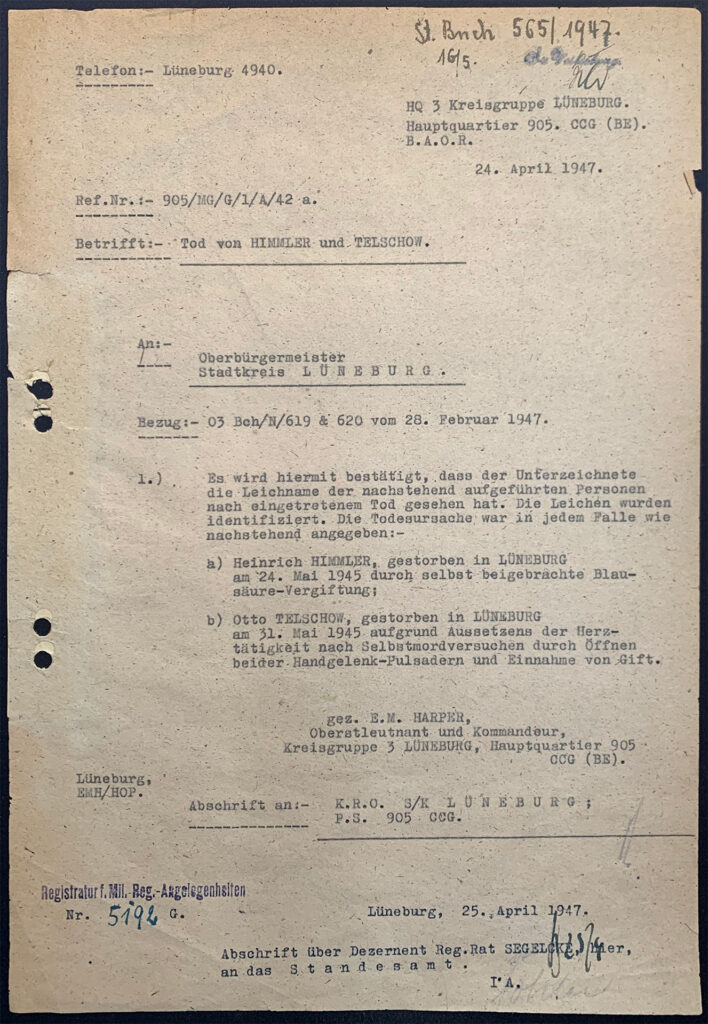

Bestätigung des Todes von Otto Telschow und Heinrich Himmler in Lüneburg durch das Hauptquartier 905, E. M. Harper, British Army of the Rhine, 24.4.1947.

StadtALg PSLG-S 121.

Die British Army spürte Telschow im Mai 1945 in einem Jagdhaus bei Dahlenburg auf. Dort hatte er einen Selbstmordversuch unternommen. Er wurde im Krankenhaus Lüneburg behandelt und am 30. Mai 1945 von Soldaten der British Army abgeholt. Er unternahm einen weiteren Suizidversuch, dem er am 31. Mai 1945 erlag. Er wurde noch am selben Tag auf dem Lüneburger Zentralfriedhof begraben. Die Grablage ist unbekannt.

Im Mai 1945 ist der Zweite Weltkrieg

fast zu Ende.

Nazi-Deutschland hat den Krieg verloren.

Viele Nazis bringen sich um oder

verstecken sich vor den Siegern.

Auch Otto Telschow versteckt sich

vor den englischen Soldaten.

Aber sie finden ihn.

Otto Telschow versucht 2 Mal

sich umzubringen.

Beim zweiten Mal klappt es.

Er stirbt in Lüneburg.

Keiner weiß heute, wo sein Grab ist.

Dieser Brief ist von der englischen Armee.

Er ist aus dem Jahr 1947.

Im Brief steht:

Otto Telschow ist tot.

Heinrich Himmler ist auch tot.

Beide Männer haben sich in Lüneburg umgebracht.

Rathaus Lüneburg, 1938.

StadtALg BS 4085.

Zur Reichstagswahl am 10. April 1938 trat die NSDAP als einzige Partei an. Das Lüneburger Rathaus Am Markt wurde Großwerbefläche. Mit der Wahl wurde eine nachträgliche Volksabstimmung über die Vereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich durchgeführt.

Im Jahr 1938 wählen die Deutschen

einen neuen Reichstag.

Aber bei der Wahl gibt es

nur noch eine Partei.

Die Deutschen können

nur die Partei NSDAP wählen.

Die NSDAP ist die Partei von Adolf Hitler.

Die Nazis machen vor der Wahl viel Werbung für die NSDAP.

Zum Beispiel: Sie schmücken das Rathaus

in Lüneburg mit großen Nazi-Fahnen.

Das sieht man auf diesem Foto.

Das Foto ist aus dem Jahr 1938.

Große Bäckerstraße Lüneburg, ohne Datum.

StadtALg BS 44321.

Die NSDAP und das Denken der Nationalsozialisten waren allgegenwärtig. Viele Lüneburger machten mit. Auch die Große Bäckerstraße wurde zu jeder Gelegenheit mit Hakenkreuzfahnen als Symbol der »Bewegung« beflaggt.

Auf diesem Foto sieht man die Bäckerstraße in Lüneburg.

Sie ist geschmückt mit Nazi-Fahnen.

Das Foto zeigt:

Viele Menschen in Lüneburg finden

die Nazis gut.

Viele Menschen in Lüneburg machen

bei den Nazis mit.

Die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel waren Organisationen der NSDAP. Es gab Freizeitangebote für gesunde und angepasste Kinder und Jugendliche. Es wurden Uniformen getragen, Lieder gesungen, Gemeinschaft und Traditionen gepflegt. Daneben lernten Mädchen und Jungen zu kämpfen und in der Natur zu überleben.

Die NSDAP hat Gruppen für Kinder und Jugendliche:

Die Hitler-Jugend ist für Jungen.

Der Bund Deutscher Mädel ist für Mädchen.

In den Gruppen gibt es viele Angebote

für die Freizeit.

Zum Beispiel:

• Lieder singen

• Uniform tragen

• kämpfen lernen

• in der Natur überleben

Auf diesem Foto sieht man Mädchen

in Uniform.

Sie stehen auf dem Schulhof von der Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg.

Das Foto ist aus dem Jahr 1938.

Veranstaltung uniformierter Mädchen auf dem Schulhof der Wilhelm-Raabe-Schule. Landjahrtreffen BDM, nach 1938.

StadtALg BS 47906 r.

AUFWERTEN UND ABWERTEN

Begleiterscheinung der modernen Leistungsgesellschaft ist, dass körperliche und geistige Gesundheit einen hohen Stellenwert haben. Die Naturwissenschaft brachte die Vererbungslehre hervor, die auf Menschen übertragen wurde. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich hieraus die »Rassenkunde«, die »Eugenik« und »Rassenhygiene«. Sie bestimmten viele Jahrzehnte das Denken über Erkrankte. Dies machten auch die Nationalsozialisten zu ihrer Grundlage.

AUFWERTEN UND ABWERTEN

Für die Nazis ist Gesundheit sehr wichtig.

Denn sie glauben,

nur gesunde Menschen können viel arbeiten.

Gesunde Menschen sind wertvoll.

Kranke Menschen können nicht viel arbeiten.

Darum sagen die Nazis:

Kranke Menschen sind wertlos.

Kranke Menschen sollen nicht leben.

In der Natur gibt es

die Lehre von der Vererbung.

Darin steht zum Beispiel:

Kranke Menschen bekommen auch

kranke Kinder.

Die Nazis glauben an

die Lehre von der Vererbung.

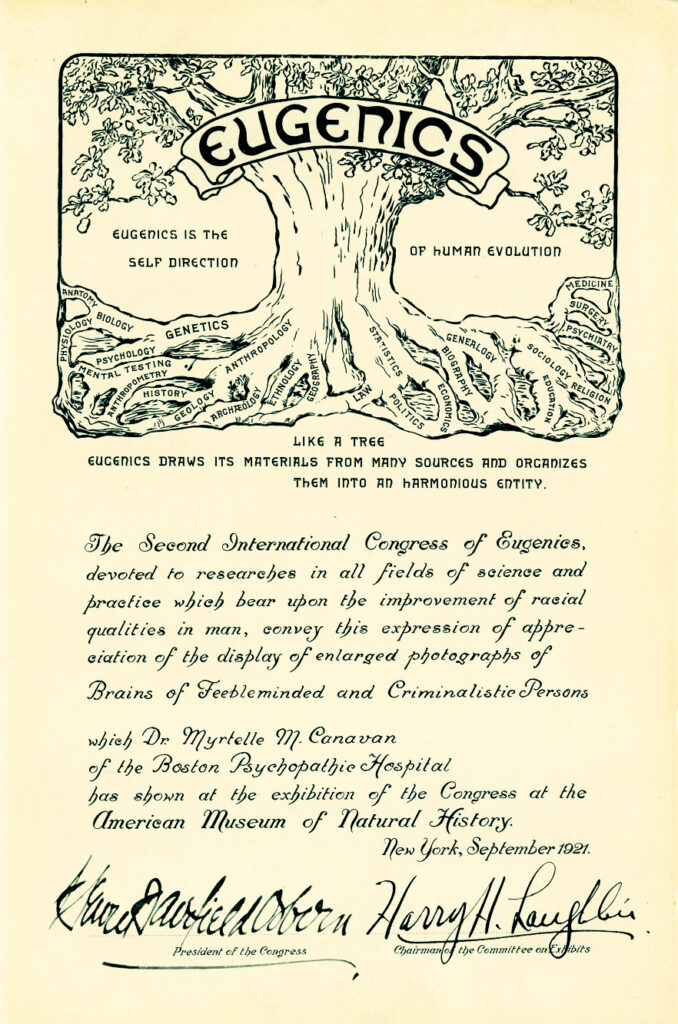

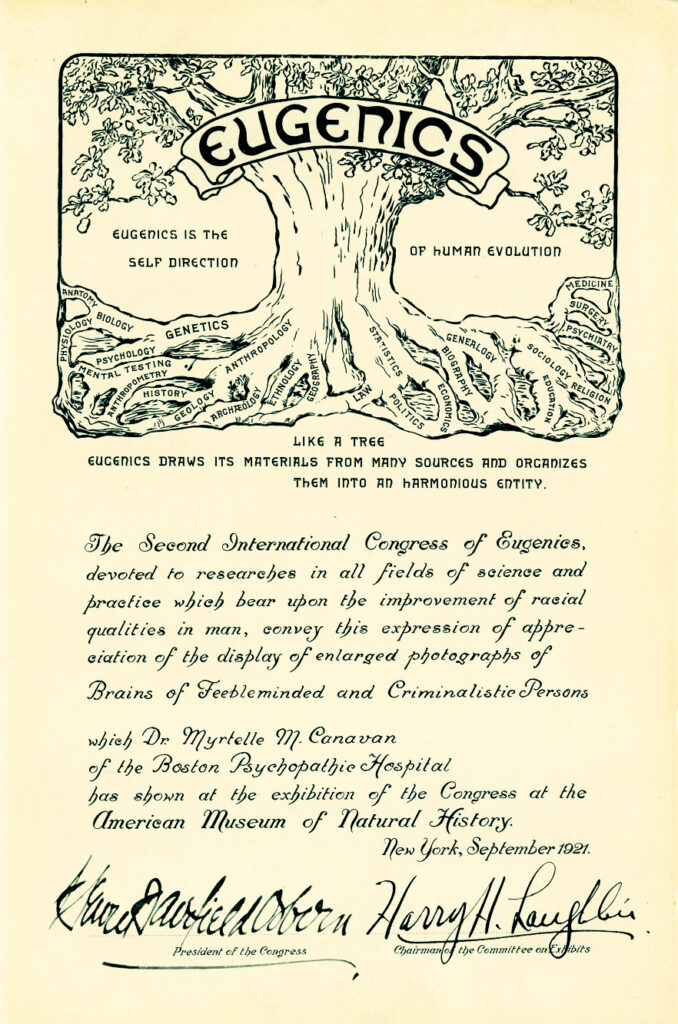

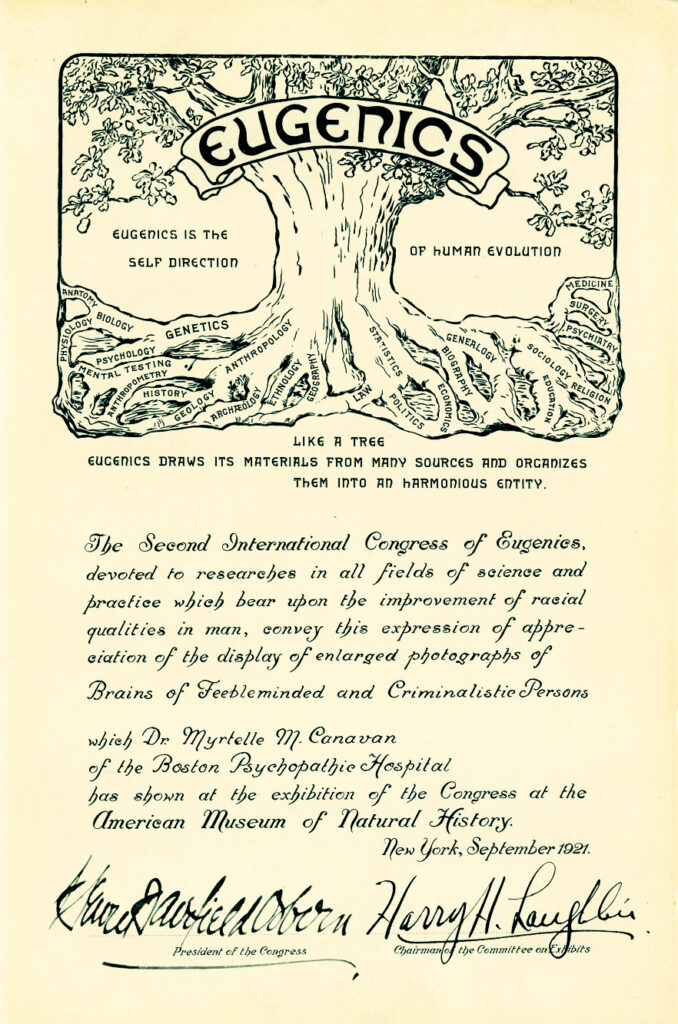

AWM, Canavan, Myrtelle M. papers, 1898-1945. GA 10.20.

Die wissenschaftliche Basis für das Denken der Nationalsozialisten bildete die Eugenik. Die Eugenik verfolgte das Ziel, als »Superwissenschaft« die Evolution des Menschen positiv zu beeinflussen, indem Krankheiten und Behinderungen überwunden sowie menschliche Fähigkeiten und Leistungen gesteigert würden. Dies fand international Anerkennung, insbesondere in den USA.

Verschiedene Fachrichtungen flossen in die Eugenik ein. Dies versinnbildlicht das Logo des Zweiten Internationalen Eugenik-Kongresses. Urkunde unterzeichnet von Henry Fairfield Osborn und Harry Hamilton Laughlin, September 1921.

Eugenik ist eine Wissenschaft.

Die Eugenik will die Vererbung vom Menschen verbessern:

• es soll keine Krankheiten mehr geben.

• es soll keine Behinderungen

mehr geben.

Eugenik will, dass Menschen gesund sind.

Dann können die Menschen mehr arbeiten.

Viele Wissenschaften haben mit der Eugenik zu tun.

Zum Beispiel: Biologie und Geschichte.

Darum sagt man:

Die Eugenik ist eine Superwissenschaft.

Das sieht man auch auf diesem Bild

von einem Baum:

Die Wurzeln sind die Wissenschaften.

Die Baumkrone ist

die Superwissenschaft Eugenik.

Das Bild ist von

einem großen Treffen von Forschern.

Sie machen Eugenik.

Das Bild ist aus dem Jahr 1921.

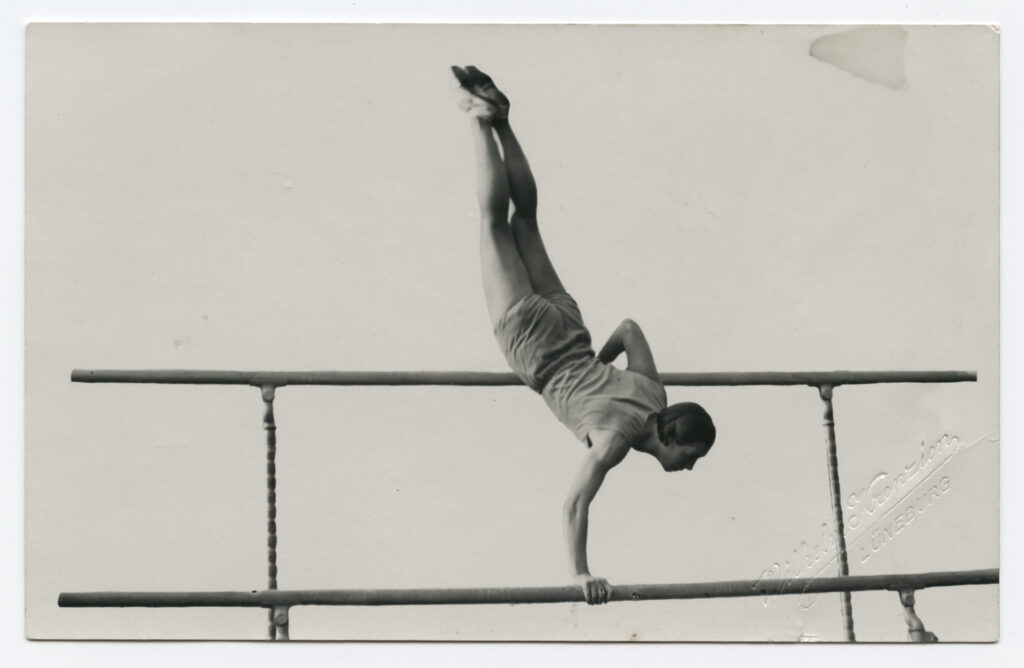

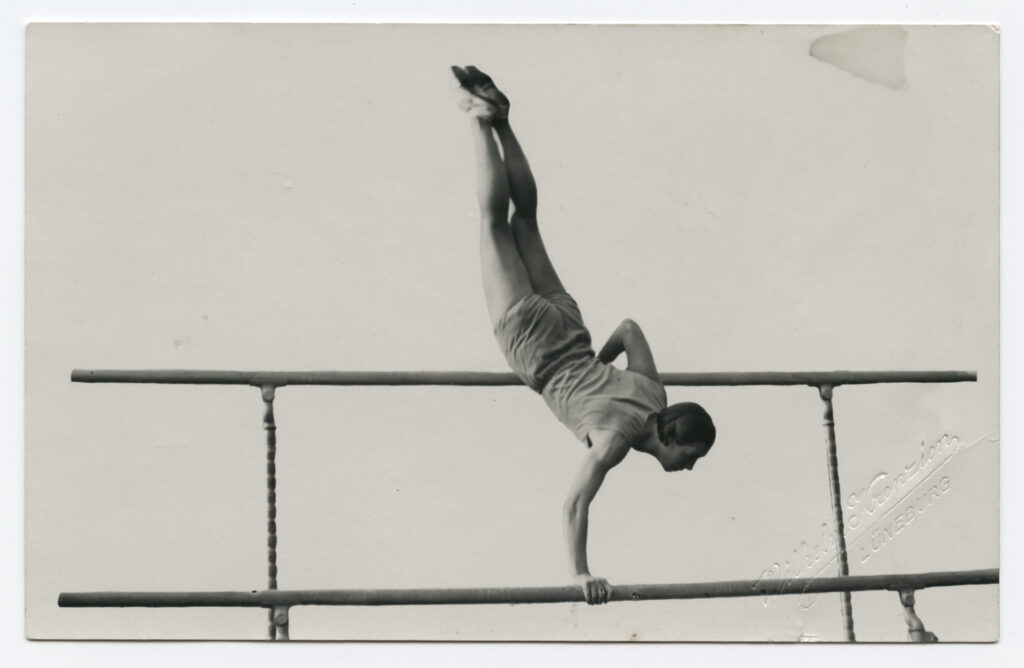

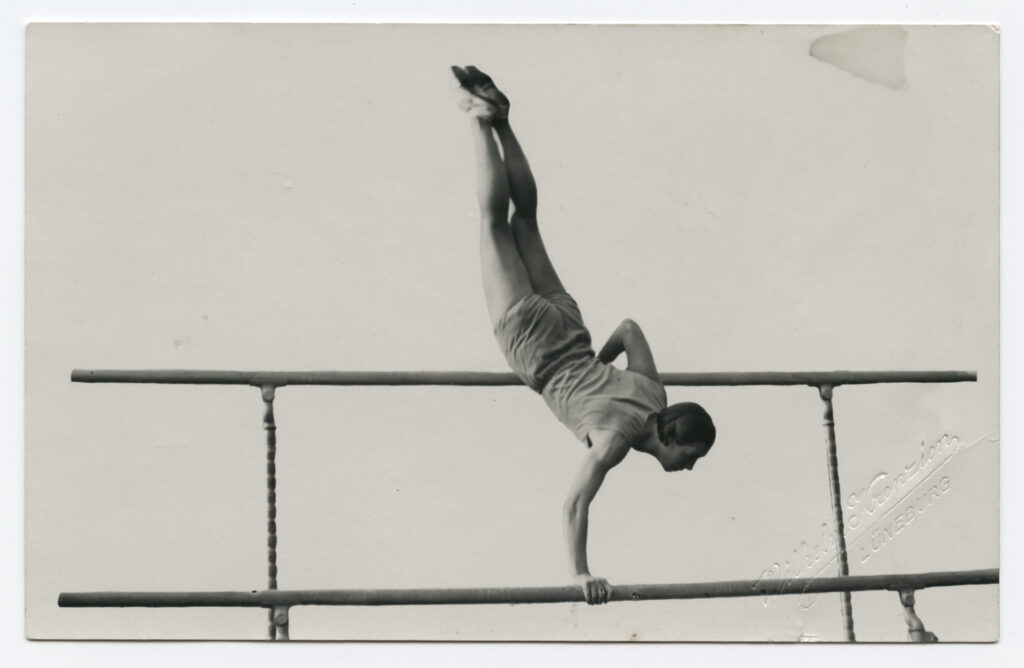

Das Bild zeigt Paula Pöhlsen, 1. Siegerin in Stuttgart 1933, beim Handstand am Stufenbarren auf dem Hof der MTV-Halle Lüneburg beim vorolympischen Ausscheidungsturnier im Herbst 1935.

StadtALg,BS, XX-MTV-Treubund-1044.

Die Nationalsozialisten deuteten die »Eugenik« völkisch um. Eine vermeintliche »arische Rasse« wurde als überlegen bewertet. Menschen, die aus der Sicht der Nationalsozialisten nicht zu dieser »Herrenrasse« gehörten, wurden abgewertet. Hierzu gehörten insbesondere Jüdinnen und Juden, aber auch Menschen aus unteren sozialen Schichten, Straffällige, Andersdenkende sowie Erkrankte und Menschen mit Beeinträchtigungen.

Die Nazis finden Eugenik gut.

Sie verstehen Eugenik so:

Einige Menschen sind besser

als andere Menschen.

Die Nazis sagen:

Weiße Menschen aus Nordeuropa sind

die besten Menschen.

Aber sie müssen viel arbeiten und fleißig und erfolgreich sein.

Die Nazis nennen diese Menschen: Arier.

Nicht arische Menschen sind

schlechtere Menschen.

Die Nazis behandeln diese Menschen

sehr schlecht.

Zum Beispiel:

Juden, Verbrecher, Kranke und

Menschen mit Behinderung.

Das ist ein Foto

von der Turnerin Paula Pöhlsen.

Sie ist so, wie die Nazis es gut finden.

Sie ist eine Gewinnerin.

Sie will bei der Olympiade mitmachen.

Das Foto ist aus dem Jahr 1935.

Freiübungen auf dem Sportplatz beim ersten Kreisturnfest in Winsen am 1.7.1934.

StadtALg, BS, XX-MTV-Treubund-1024.

Im Zentrum des nationalsozialistischen Denkens stand das

Schaffen eines »gesunden, reinrassigen Volkskörpers«. Im Zuge der Turnbewegung nach 1850 entstand bereits ein Bewusstsein für die Pflege des gesunden Körpers durch Sport. Im Nationalsozialismus wurde die Gesundheitspflege zum Körperkult mit dem Ziel, die »arische Rasse« zu stärken.

Die Nazis wollen eine neue Gesellschaft:

Es soll nur gesunde Menschen geben.

Denn nur gesunde Menschen sind wertvoll.

Sport ist wichtig.

Denn Sport hält den Körper gesund.

Darum fördern die Nazis Sport.

Die Nazis machen zum Beispiel

viele Sport-Veranstaltungen.

Das ist ein Foto von einem Sportfest

aus dem Jahr 1934.

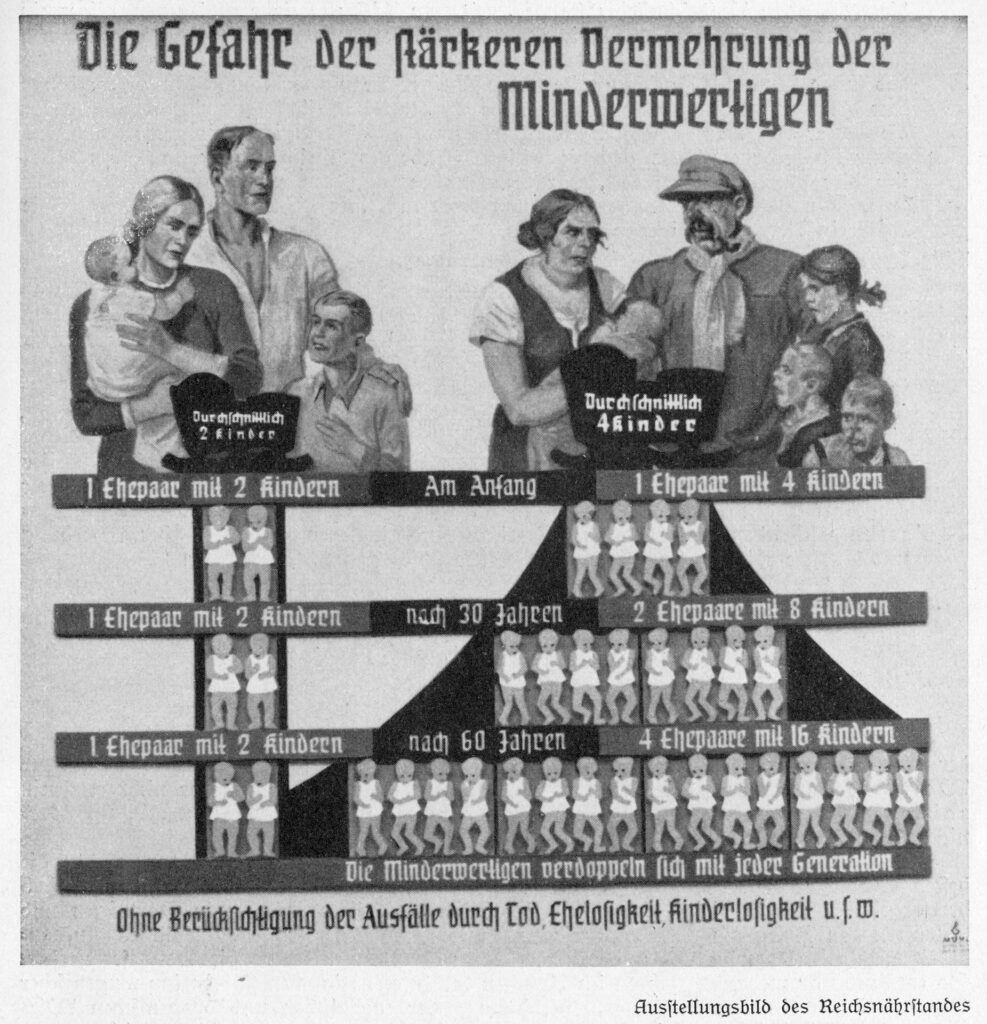

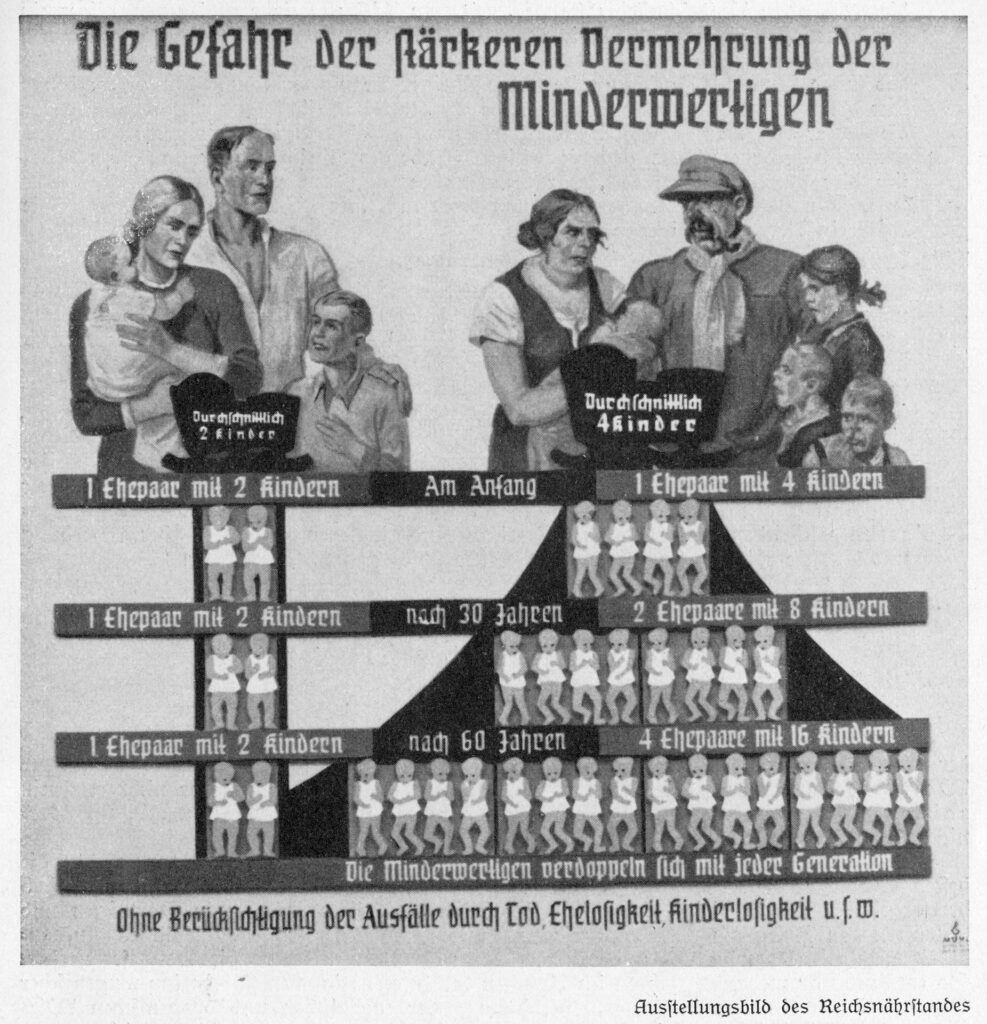

Um möglichst viele von ihrem Denken zu überzeugen, setzten Rassenbiologen auf intensive Propaganda. Dabei schreckten sie auch nicht vor Betrug und Übertreibung zurück.

Wissenschaftler wollen:

Alle Menschen sollen gleich sein.

Sie sollen keine Krankheiten haben.

Dafür machen sie Werbung.

Das nennt man auch: Propaganda.

Aber die Propaganda ist nicht immer wahr.

Die Nazis lügen mit der Propaganda.

»Die Gefahr der stärkeren Vermehrung der Minderwertigen« aus »Volk und Rasse«, Oktober 1936.

Bayerische Staatsbibliothek München | Bildarchiv.

Dies ist ein Ausstellungsbild des »Reichsnährstandes«. Es soll belegen, dass gesunde Deutsche aussterben. Die Rechnung ist aber falsch.

Die Nazis wollen,

dass alle Menschen so denken wie sie.

Darum machen die Nazis viel Werbung

für ihre Ideen.

Das nennt man auch: Propaganda.

Aber die Propaganda ist nicht immer wahr.

Die Nazis lügen mit der Propaganda.

Dieses Bild ist für die Nazi Propaganda.

Das Bild behauptet:

Gesunde Deutsche sterben aus.

Aber das stimmt nicht.

Die Nazis haben falsch gerechnet.

Das haben sie absichtlich gemacht.

Sie wollen den Menschen

damit Angst machen.

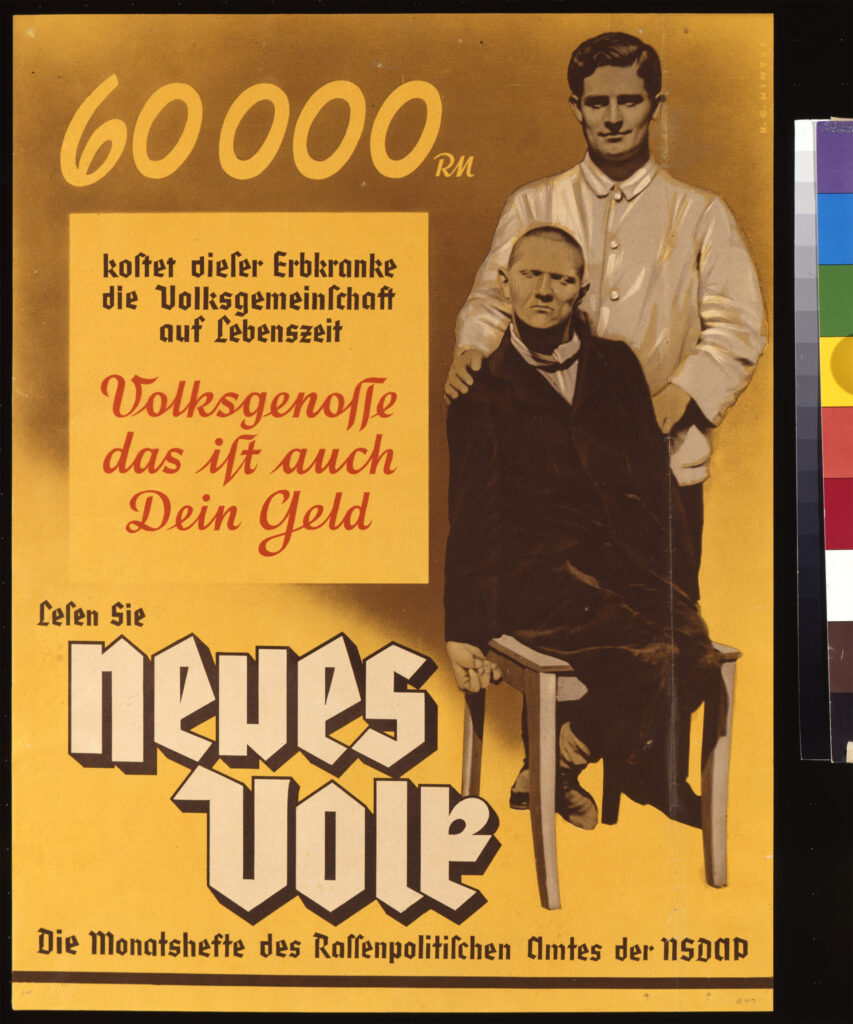

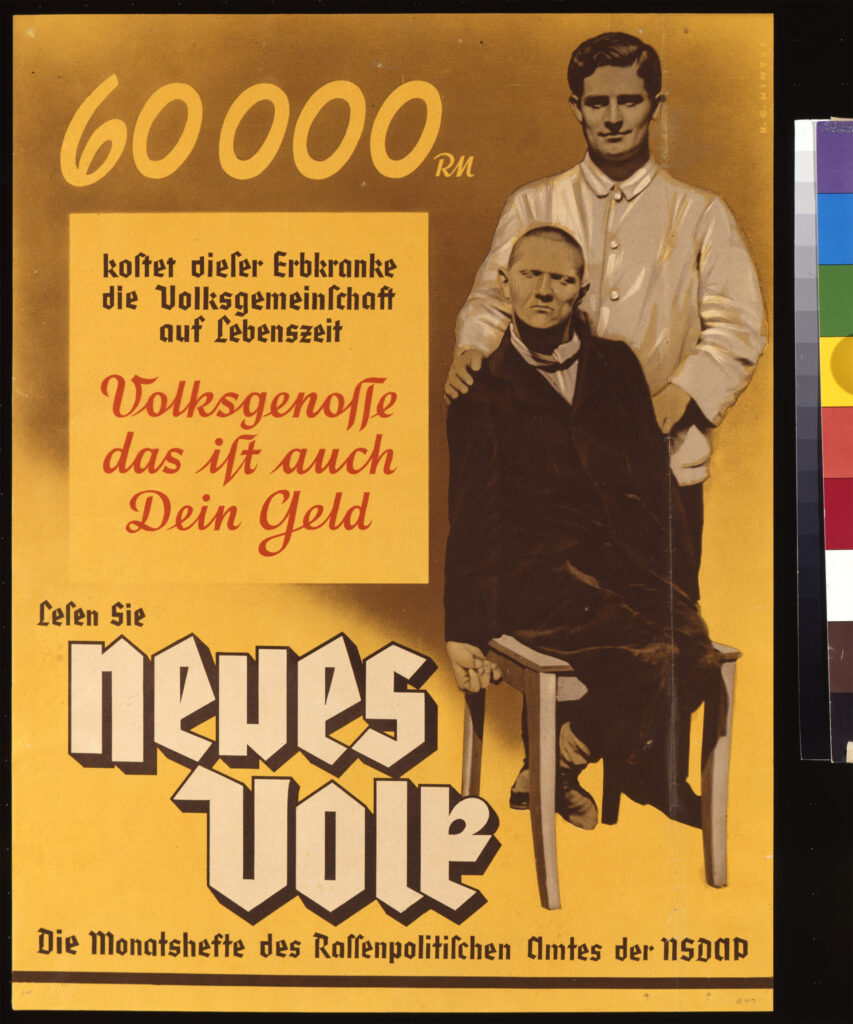

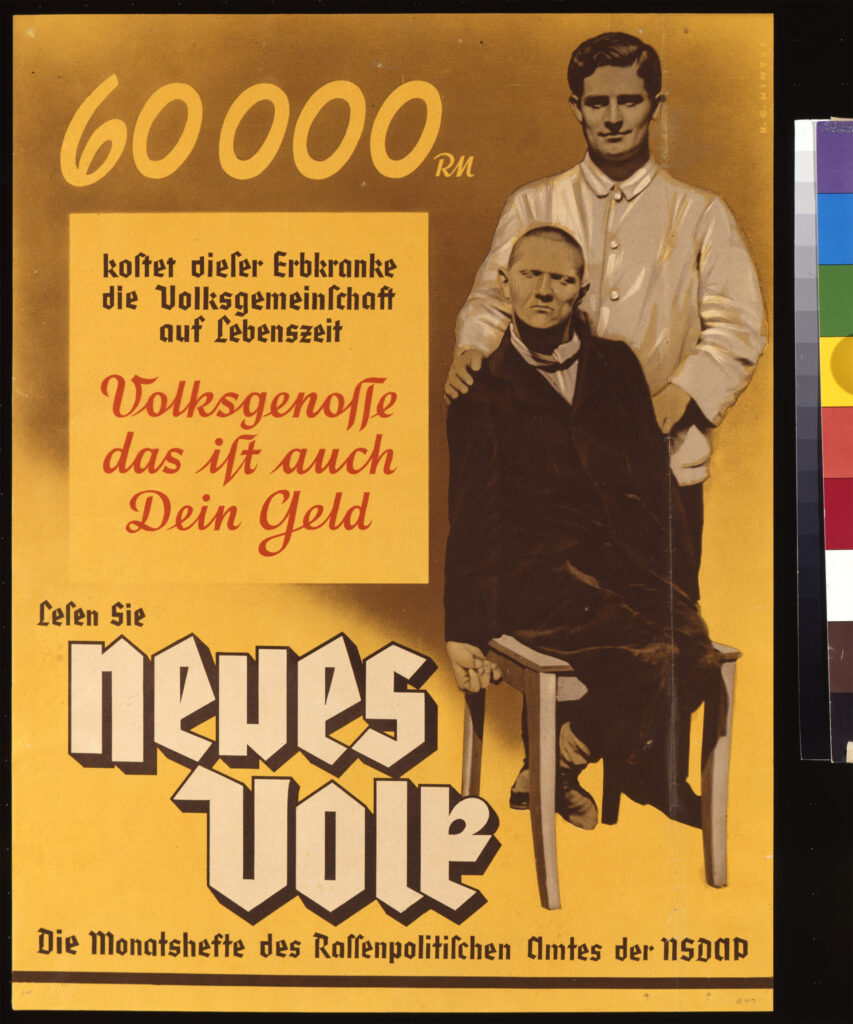

Für Pflegebedürftige Geld auszugeben, wurde als »unsozial« bewertet. Die Betroffenen wurden als »nutzlose Schmarotzer« abgewertet.

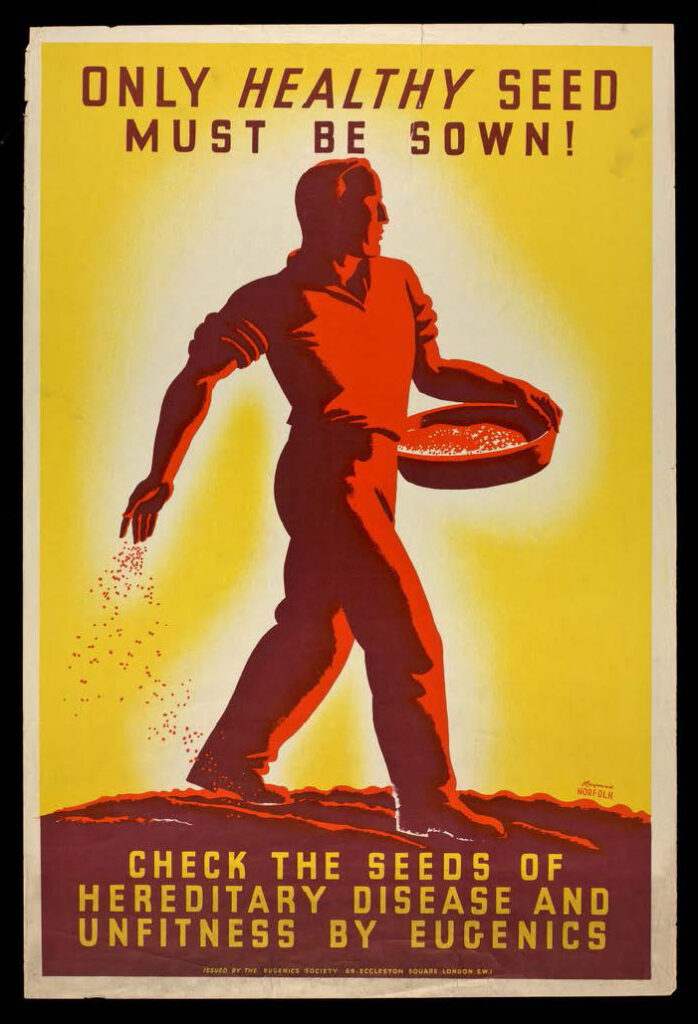

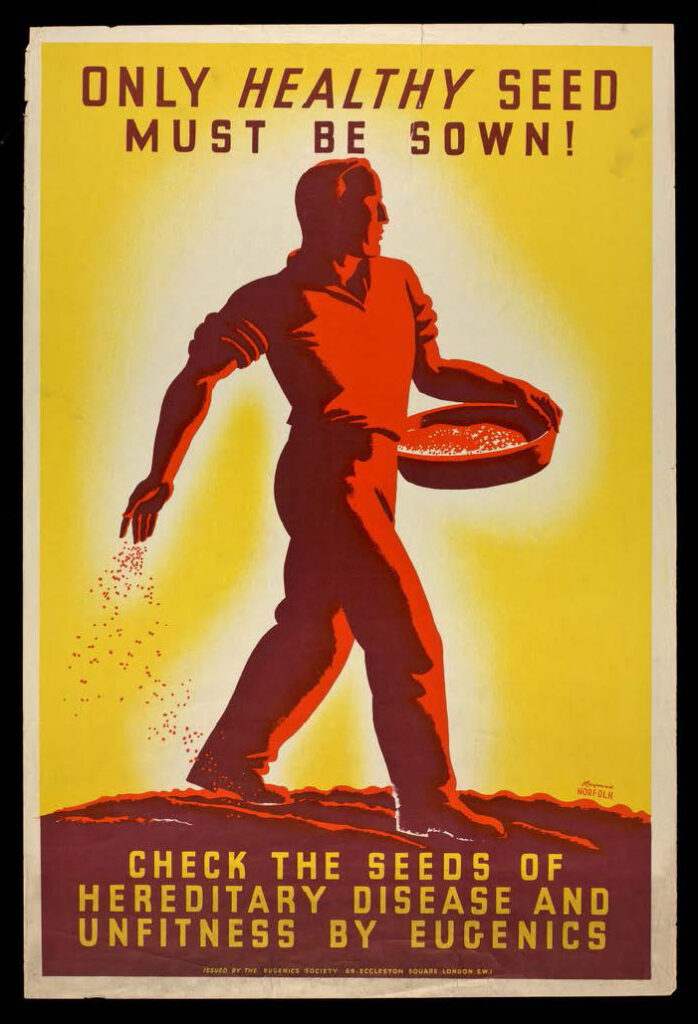

Dieses Plakat macht Werbung für Eugenik.

Das Plakat ist von den Nazis.

Es ist aus dem Jahr 1937.

Auf dem Plakat steht:

Kranke Menschen brauchen viel Pflege.

Die Pflege kostet viel Geld.

Das Geld muss der Staat bezahlen.

Die Nazis sagen:

Geld für die Pflege von kranken Menschen ausgeben ist unsozial.

Das Geld muss für wichtigere Dinge da sein.

Denn kranke Menschen sind wertlos.

Plakat für die Monatshefte »Neues Volk« des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP für die Propagierung von Eugenik und »Euthanasie«. Deutsches Reich, um 1937.

bpk | Deutsches Historisches Museum | Arne Psille.

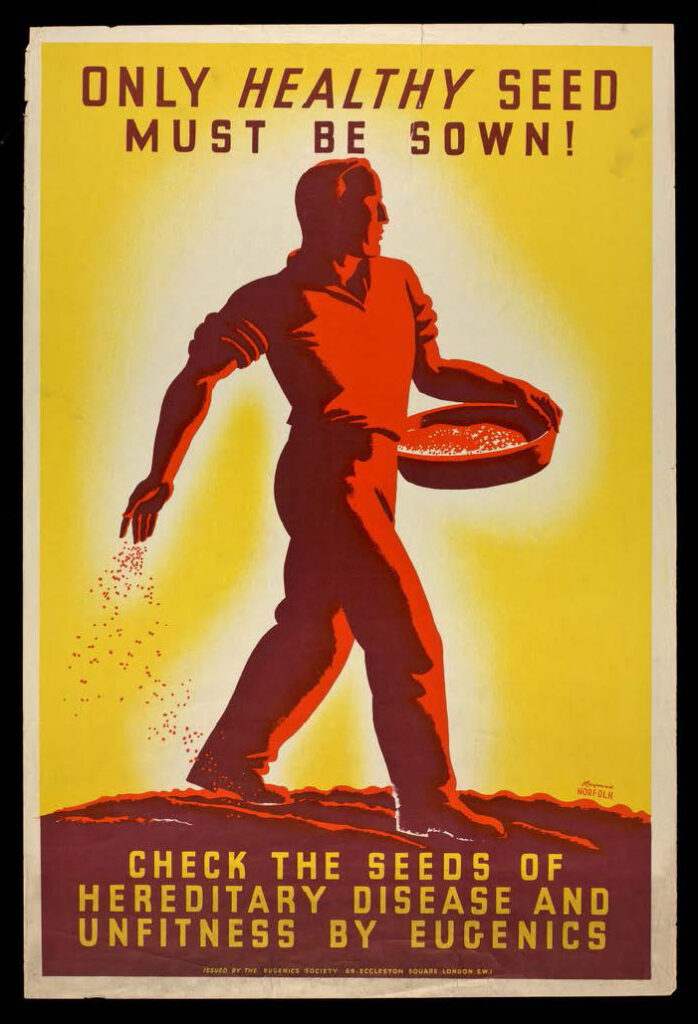

Plakat der Eugenics Society, Haywood Norfolk, Großbritannien, um 1935.

Galton Institute/Archiv der Eugenics Society, Wellcome Institute Library.

Auch in anderen Ländern der Welt gab es Propaganda für Eugenik. Das zeigt das Beispiel aus Großbritannien.

»Es darf nur gesundes Saatgut ausgesät werden«.

In anderen Ländern gibt es das gleiche Denken, wie in Nazi-Deutschland.

Zum Beispiel in England.

Dieses Plakat ist aus England

aus dem Jahr 1935.

Auf dem Plakat geht es um Eugenik.

Es meint:

Nur gesunde Menschen dürfen

Kinder bekommen.

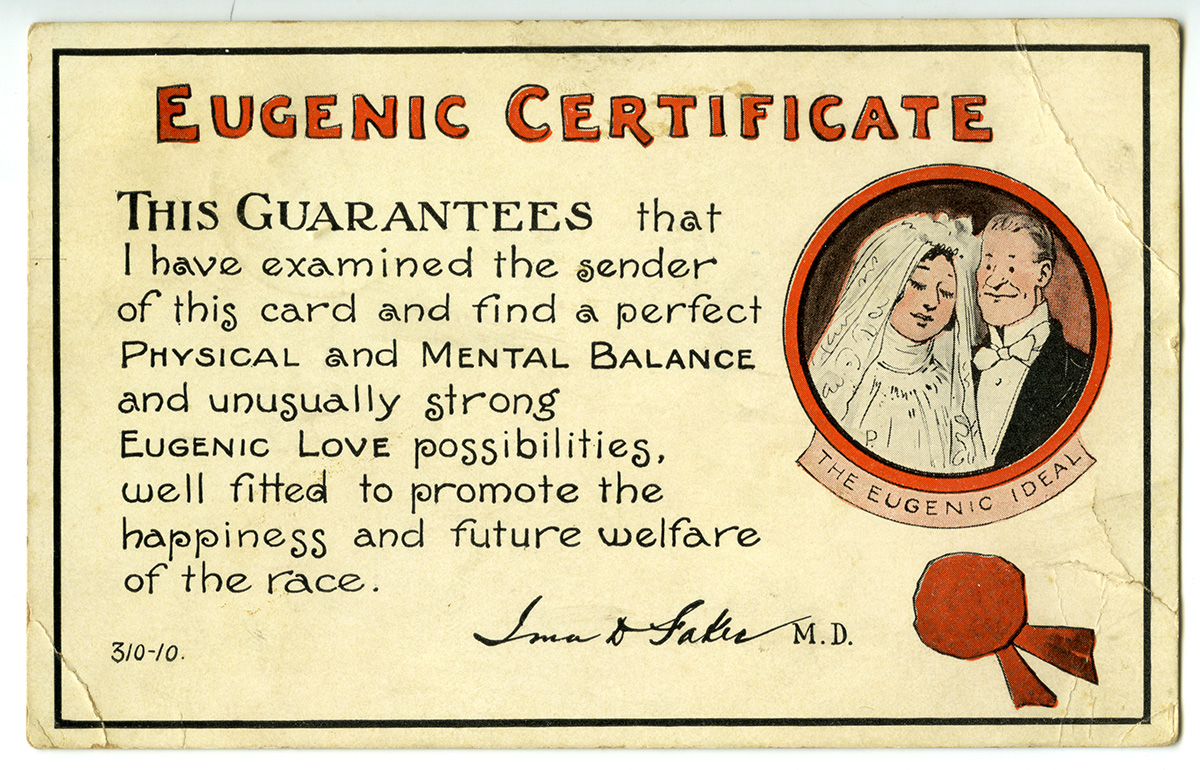

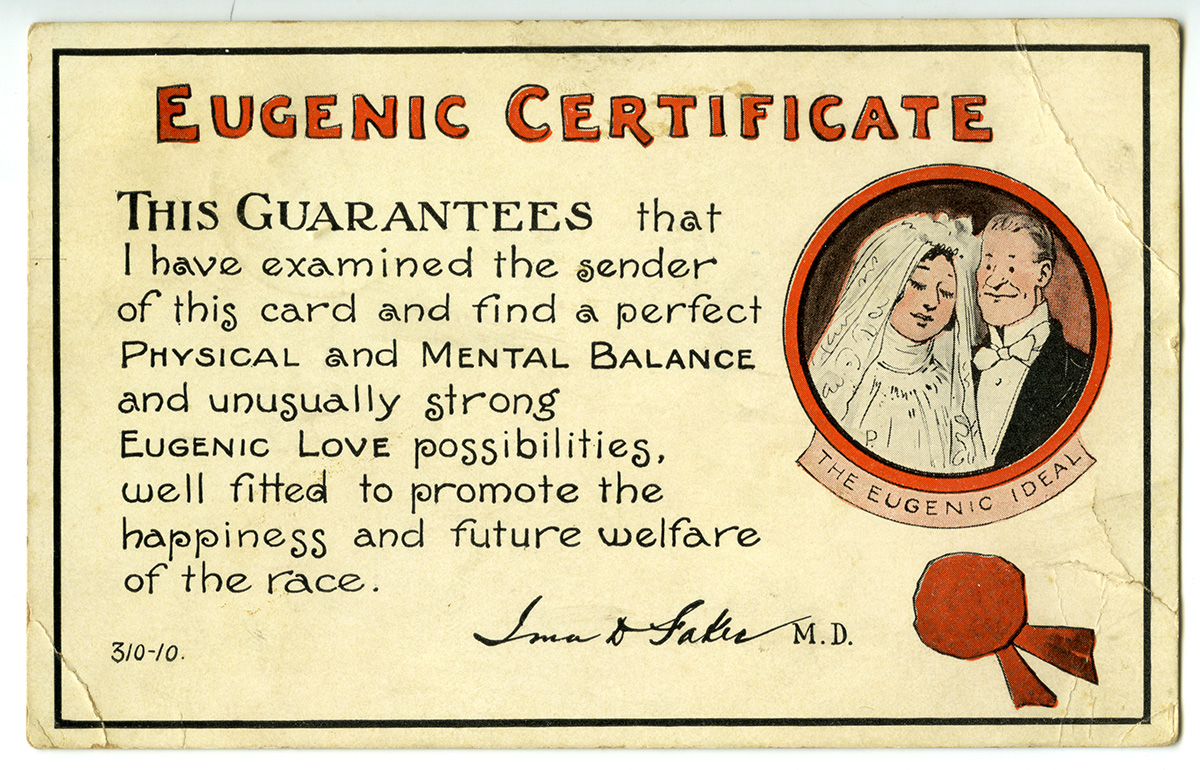

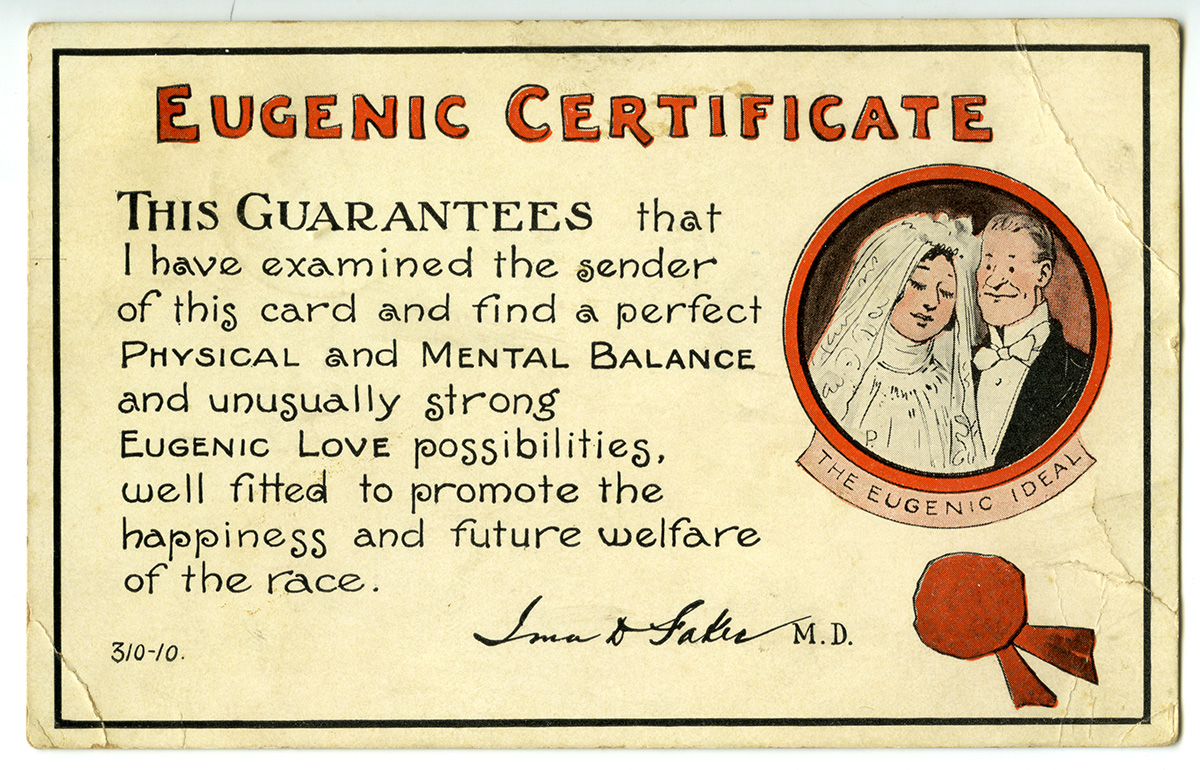

Die Postkarte wirbt dafür, Ehen nur mit eugenisch einwandfreien Partnern zu schließen. Eugenik-Zertifikat. USA, um 1924.

Diese Postkarte ist aus den USA

aus dem Jahr 1924.

Es meint:

Nur gesunde Menschen sollen heiraten.

Dann bekommt man eine Urkunde.

Robert Bogdan Collection. Medical Historical Library, Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library, Yale University.

Plakat für die Monatshefte »Neues Volk« des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP für die Propagierung von Eugenik und »Euthanasie«. Deutsches Reich, um 1936.

Staatsbibliothek zu Berlin.

In vielen Ländern galten »rassenhygienische« Gesetze. Weitere Länder dachten darüber nach. Beides wurde von den Nationalsozialisten für ihre Propaganda genutzt.

Die Nazis in Deutschland sind nicht alleine. In vielen Ländern denken die Menschen wie die Nazis.

Die sind gegen Kranke.

Nur Gesunde sollen eine Familie haben.

Zu diesen Ländern gehört auch Dänemark.

Und Norwegen.

Und Schweden.

Und viele weitere Länder.

Jede Flagge steht für ein Land.

Das zeigt dieses Plakat.

Es macht Werbung für Eugenik.

In Deutschland wurden ab 1933 Ausstellungen und Filme gemacht, die davon überzeugen sollten, dass Menschen mit Beeinträchtigungen und Erkrankte wertlos seien. Im Krieg wurde auch die Tötung von Menschen mit Beeinträchtigungen in Filmen behandelt.

Die Nazis wollen,

dass alle Menschen denken:

Menschen mit Behinderung und

mit Krankheiten sind wertlos.

Darum machen die Nazis

Filme und Ausstellungen.

In den Filmen geht es auch um den Mord

an diesen Menschen.

Alle Menschen sollen das richtig finden.

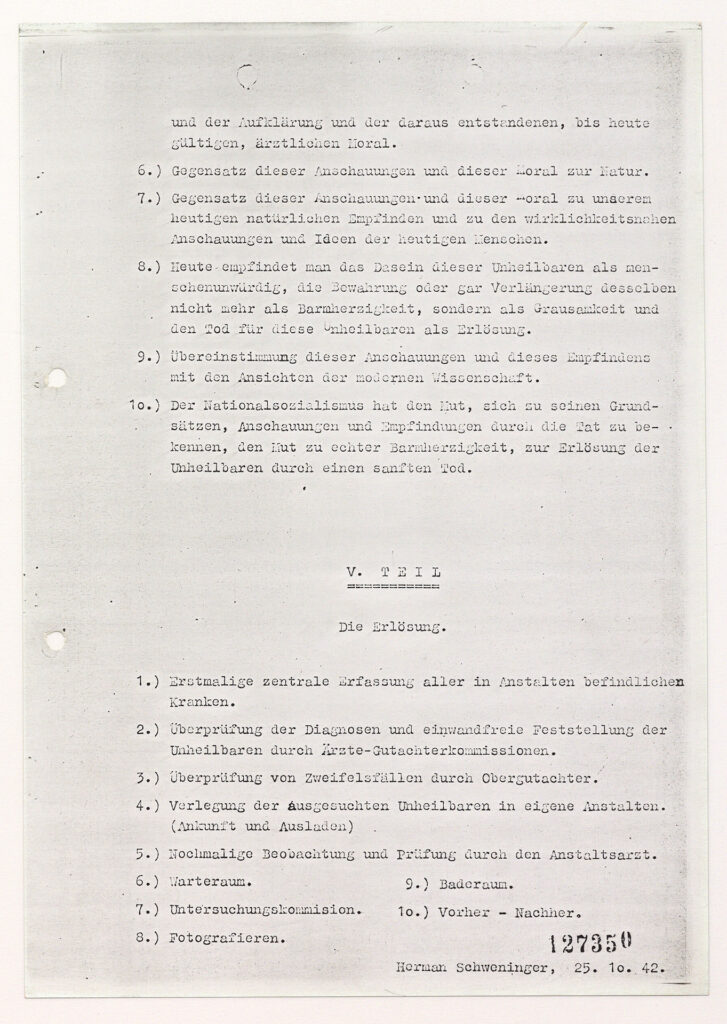

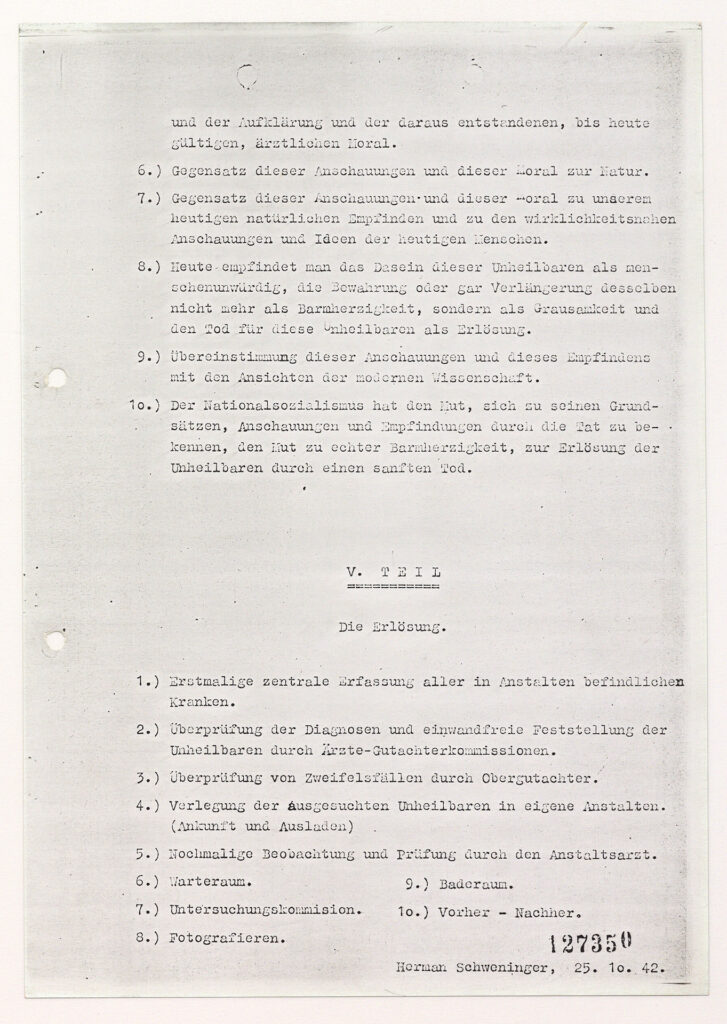

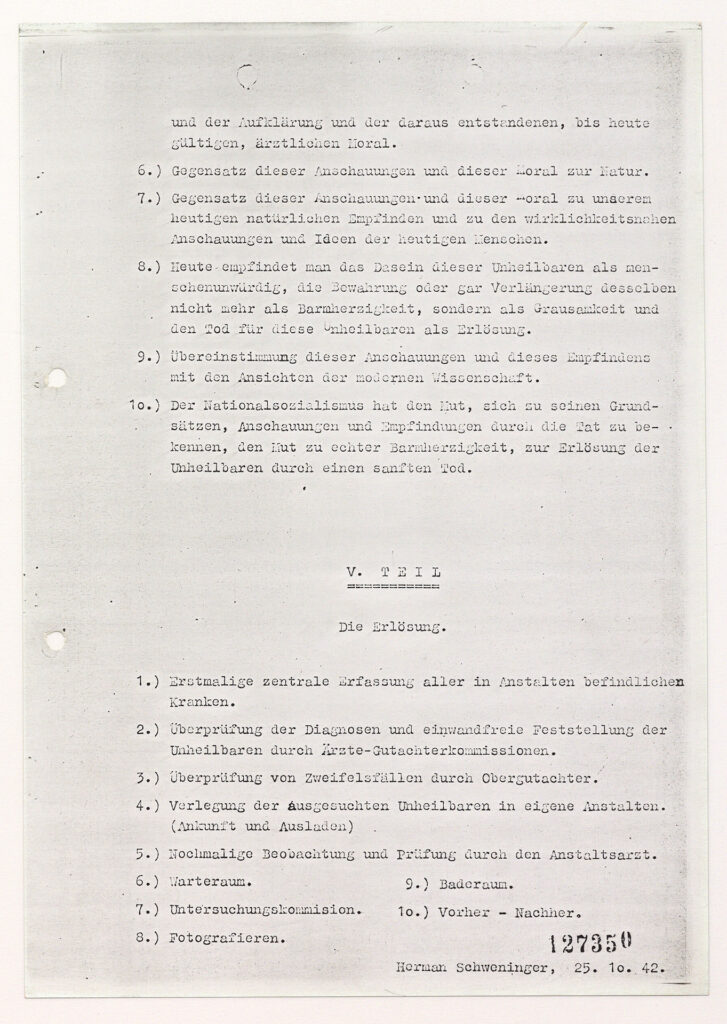

Seite aus dem Drehbuch »Dasein ohne Leben« vom 25.10.1942.

BArch R 96 I-8 Blatt 45.

Für den Dokumentarfilm »Dasein ohne Leben« (1942) von Hermann Schweninger sieht das Drehbuch vor, in der Szene »Die Erlösung« eine Vergasung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu zeigen. Die Szene mit der Ermordung von Menschen durch Gas wurde tatsächlich in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein gedreht.

Das ist eine Seite aus einem Drehbuch.

Das Drehbuch ist für den Film:

Dasein ohne Leben.

Der Film ist aus dem Jahr 1942.

In dem Film soll ein Mensch

mit Behinderung getötet werden.

Der Mensch soll mit Gas getötet werden.

Dieser Teil des Films heißt: Die Erlösung.

Der Film ist in der Tötungs-Anstalt

Pirna-Sonnenstein gedreht worden.

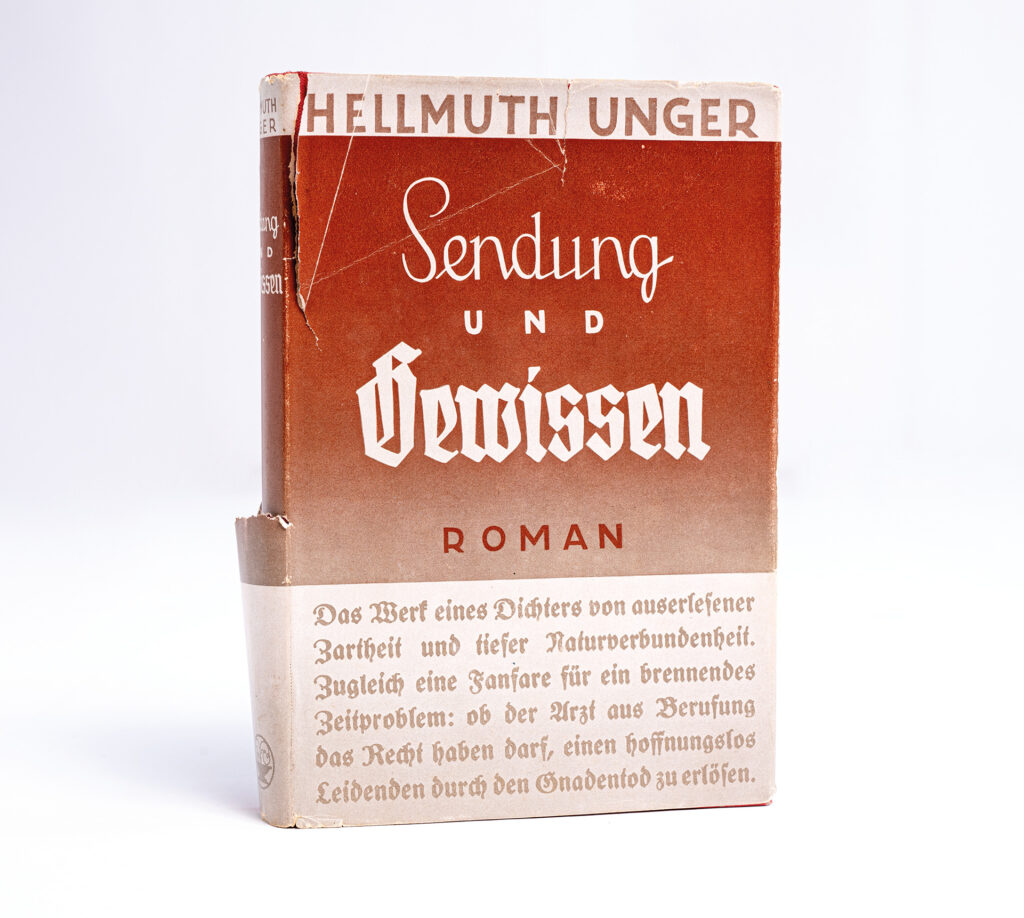

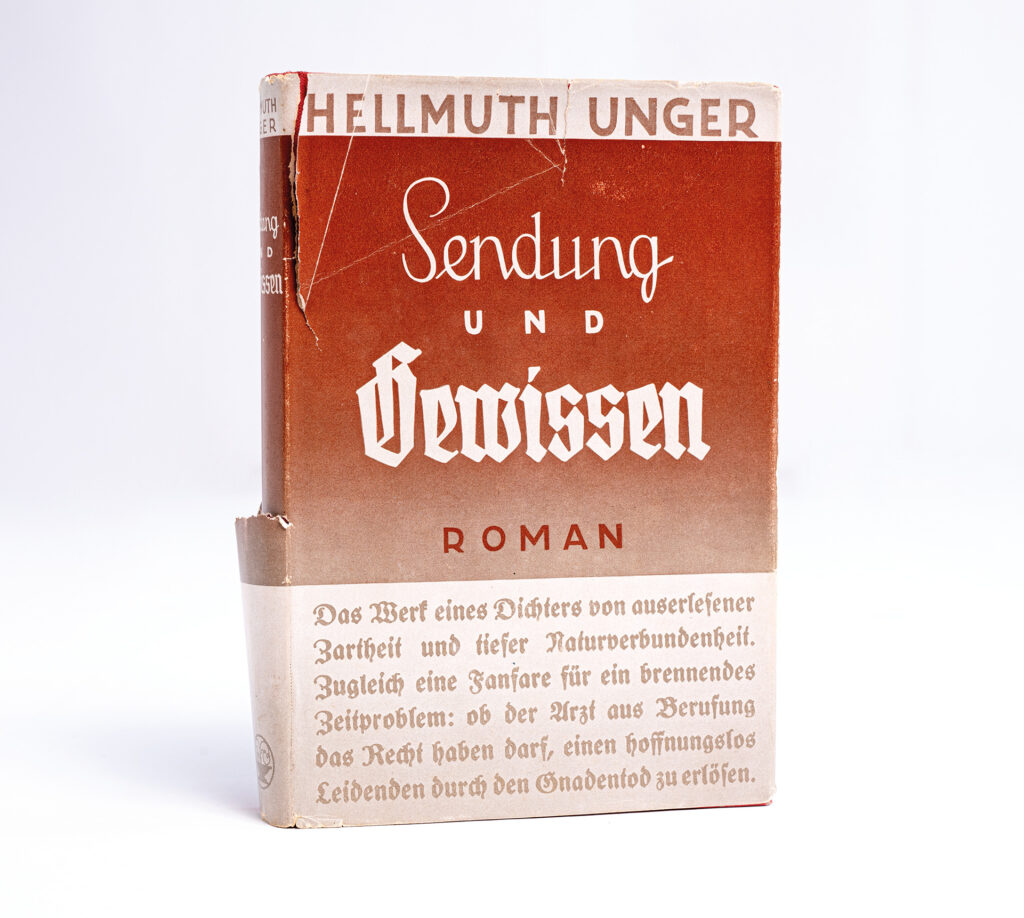

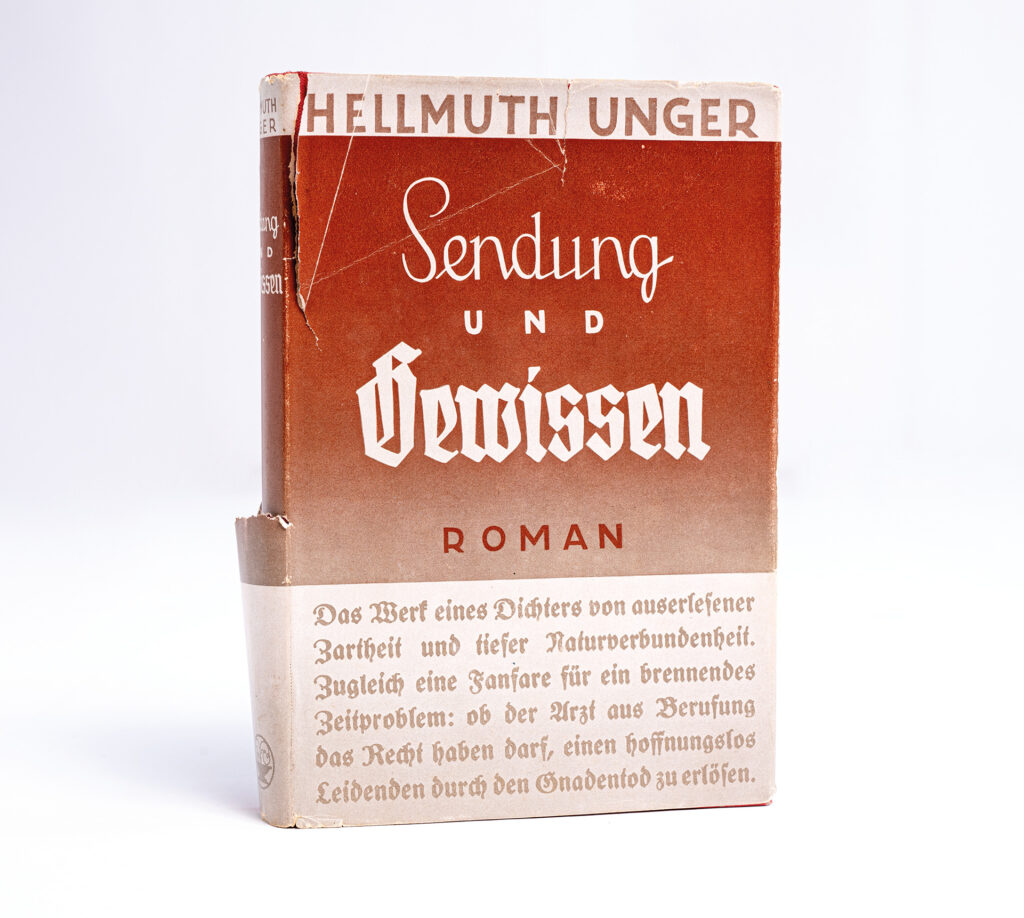

Der Spielfilm »Ich klage an« kam 1941 in die Kinos. Viele sahen ihn. Vorlage für den Film war der Roman »Sendung und Gewissen« (1936) von Hellmuth Unger, der später die »Kinder-Euthanasie« plante und vorbereitete.

Das ist ein Film-Plakat für den Film:

Ich klage an.

Der Film ist im Jahr 1941 im Kino.

Der Film hat ein Buch als Vorbild.

Das Buch heißt:

Sendung und Gewissen.

Es ist von Hellmuth Unger.

Das Buch ist aus dem Jahr 1936.

Hellmuth Unger arbeitet für die Nazis.

Kinoplakat »Ich klage an«, 1941.

Deutsches Filminstitut & Filmmuseum.

Hellmuth Unger: Sendung und Gewissen. Oldenburg 1936.

ArEGL 183.

Der 1936 veröffentlichte Roman »Sendung und Gewissen« von Hellmuth Unger war Grundlage für den Propagandafilm »Ich klage an«.

Das ist ein Buch von Hellmuth Unger.

Es heißt:

Sendung und Gewissen.

Das Buch ist aus dem Jahr 1936.

Das Buch war das Vorbild für einen Film.

Der Film heißt:

Ich klage an.

Der Film ist im Jahr 1941 im Kino.

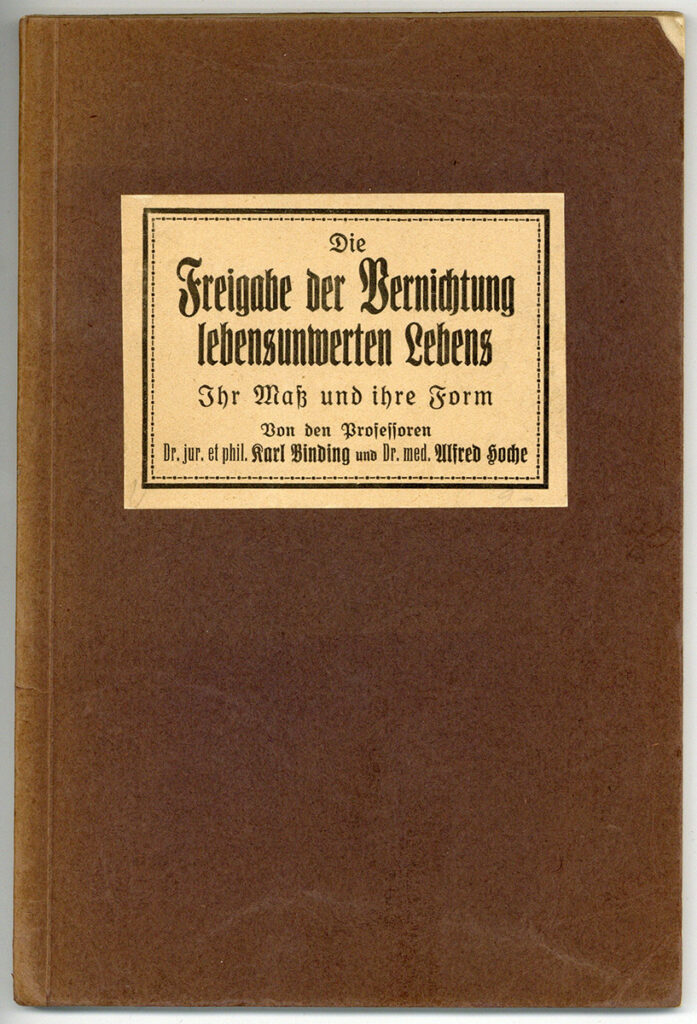

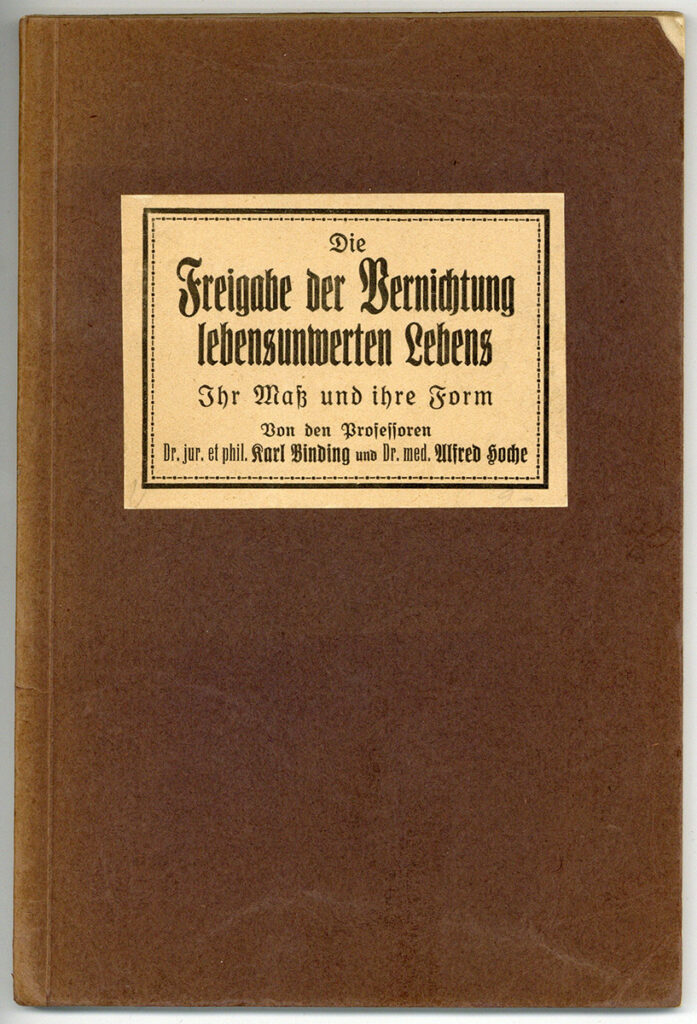

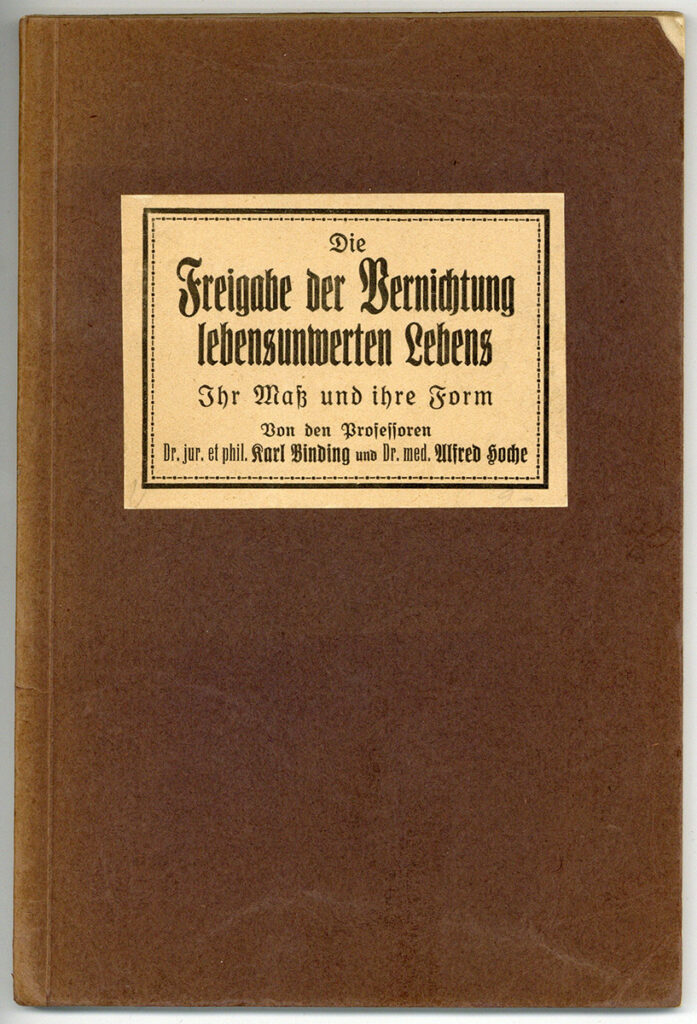

»Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form« von Karl Binding und Alfred Hoche, 1920.

ArEGL 181.

In diesem Buch begründeten der Strafrechtsprofessor Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche erstmals die straffreie Tötung von Erkrankten und Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie bezeichneten sie als sogenannte »Ballastexistenzen« und hielten es für rechtens, sie zugunsten der Gemeinschaft »zu erlösen« bzw. zu ermorden. Was 1920 nur als Gedankenspiel existierte, wurde 20 Jahre später Wirklichkeit.

Dieses Buch ist aus dem Jahr 1920.

Karl Binding und Alfred Hoche haben

das Buch geschrieben.

Karl Binding ist Professor

an einer Universität.

Er arbeitet zum Thema Strafrecht.

Alfred Hoche ist Psychiater.

Er arbeitet mit Menschen mit Behinderung und seelischen Krankheiten.

Karl Binding und Alfred Hoche sagen

in ihrem Buch:

Es soll erlaubt sein,

Menschen mit Behinderungen und seelischen Krankheiten zu ermorden.

Sie nennen das: Kranken-Mord.

Der Kranken-Mord ist gut

für die Gesellschaft und die Menschen.

»Dem Unheilbaren aber, der den Tod ersehnt, nicht die Erlösung durch den sanften Tod zu gönnen, das ist kein Mitleid mehr, sondern sein Gegenteil.« (Seite 38)

»In wirtschaftlicher Beziehung würden also diese Vollidioten, […] diejenigen sein, deren Existenz am schwersten auf der Allgemeinheit lastet. […] Im Falle der Tötung eines geistigen Toten, der […] nicht imstande ist […] Anspruch auf […] das Leben zu erheben, wird somit der subjektive Anspruch auch nicht verletzt.« (Seite 50 | 51)

Alfred Hoche, um 1935.

Aus: Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig, 1923.

Das ist ein Foto von Alfred Hoche

aus dem Jahr 1935.

Das ist ein Foto von Karl Binding

etwa aus dem Jahr 1909.

Karl Binding, um 1909.

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main (ISG FFM), ISG FFM S7P Nr. 1245, Fotograf Georg Brakesch.

ALFRED HOCHE (1865 – 1943)

Alfred Hoche, um 1923.

Aus: Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig, 1923

Alfred Hoche war Psychiater. Er kam aus Wildenhain bei Torgau (Sachsen) und stammte aus einer christlichen Pfarrerfamilie. Er heiratete die Jüdin Hedwig Goldschmidt aus Straßburg. Der einzige gemeinsame Sohn fiel im Ersten Weltkrieg in Frankreich. Hoche studierte in Berlin und wollte ursprünglich Frauenarzt werden. Als sein Professor starb, ging er nach Heidelberg und widmete sich vermehrt der Neurologie. 1891 habilitierte er im Fach Psychiatrie. Er wurde Professor in Freiburg und forschte hauptsächlich über Nerven- und Rückenmarkserkrankungen. Sein Denken war konservativ geprägt. Die Methoden der Psychoanalyse lehnte er ab. Auch war er Mitglied der Deutschen Vaterlandspartei.

Seine Mitarbeit am Buch »Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« machte ihn zum geistigen Wegbereiter der nationalsozialistischen Krankenmorde. Er lieferte die medizinischen Argumente für den Mord an unheilbar Erkrankten.

Nach seinem Ruhestand schrieb er keine Fachbücher mehr. Seine Frau starb 1937. Er starb 1943.

ALFRED HOCHE

Alfred Hoche wird im Jahr 1865

in Sachsen geboren.

Sein Vater und sein Großvater sind Pastoren.

Alfred Hoche heiratet eine Jüdin.

Die beiden bekommen einen Sohn.

Der Sohn stirbt im Ersten Weltkrieg.

Alfred Hoche wird Arzt.

Er arbeitet als Psychiater und als Lehrer

an der Universität.

Er ist gegen alles was modern ist.

Sein Denken hat viel gemeinsam

mit den Nazis.

Aber in dieser Zeit gibt es

noch keine Nazi-Partei.

Darum ist er bei einer anderen Partei:

Deutsche Vater-Lands-Partei.

Alfred Hoche denkt:

Menschen mit geistiger Behinderung haben kein Recht auf Leben.

Sie sind eine Belastung für die Gemeinschaft.

Darum soll es erlaubt sein,

Menschen mit geistiger Behinderung zu ermorden.

Alfred Hoches Frau stirbt im Jahr 1937.

Er selbst stirbt im Jahr 1943.

Das ist ein Foto von Alfred Hoche

etwa aus dem Jahr 1923.

KARL BINDING (1841 – 1920)

Karl Binding war ein deutscher Professor für Strafrecht und Rektor der Universität Leipzig. Er stammte aus Frankfurt am Main und hatte einen Sohn, der Schriftsteller wurde.

Karl Binding studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Göttingen und erhielt 1863 seinen Doktortitel. Ein Jahr später wurde er Professor in Heidelberg. Es folgten Professuren in Basel, Freiburg im Breisgau, Straßburg und Leipzig. Zwischenzeitlich war er Rektor der Universität Leipzig, wofür er Leipziger Ehrenbürger wurde und den Ehrendoktortitel erwarb.

Karl Binding war Anhänger einer »klassischen« Strafrechtsschule, für die Bestrafung ethische Vergeltung darstellte und nicht sozialen Schutz vor weiteren Straftaten. Einer seiner Schwerpunkte war die Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst begangener Tat mit unterschiedlichen Strafmaßen. Das zusammen mit Alfred Hoche verfasste Buch » Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« erschien 1920 kurz nach Bindings Tod. Als Strafrechtler entwickelte er das Argumentationsmuster für die straffreie Tötung Kranker. Nach seinem Tod wurde er in Freiburg begraben. 2010 erkannte ihm die Stadt Leipzig seine Ehrungen ab.

KARL BINDING

Karl Binding ist Professor

für Strafrecht.

Er arbeitet an vielen Universitäten:

Heidelberg, Basel, Freiburg, Straßburg und Leipzig.

Karl Binding kommt aus Frankfurt.

Er ist verheiratet und

hat einen Sohn.

In Leipzig ist er für ein paar Jahre Chef

von der Universität.

Karl Binding denkt:

Kranke Menschen darf man ermorden.

Dafür soll man keine Strafe bekommen.

Karl Binding stirbt im Jahr 1920.

Das ist ein Foto von Karl Bindling

etwa aus dem Jahr 1909.

Karl Binding, um 1909.

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main (ISG FFM), ISG FFM S7P Nr. 1245, Fotograf Georg Brakesch.

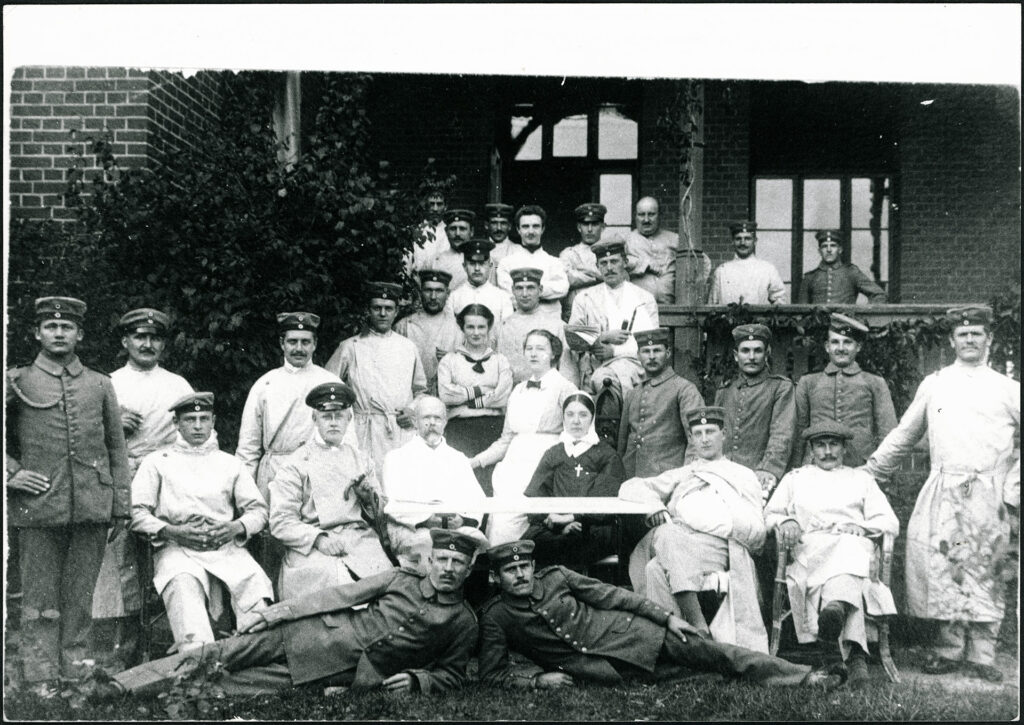

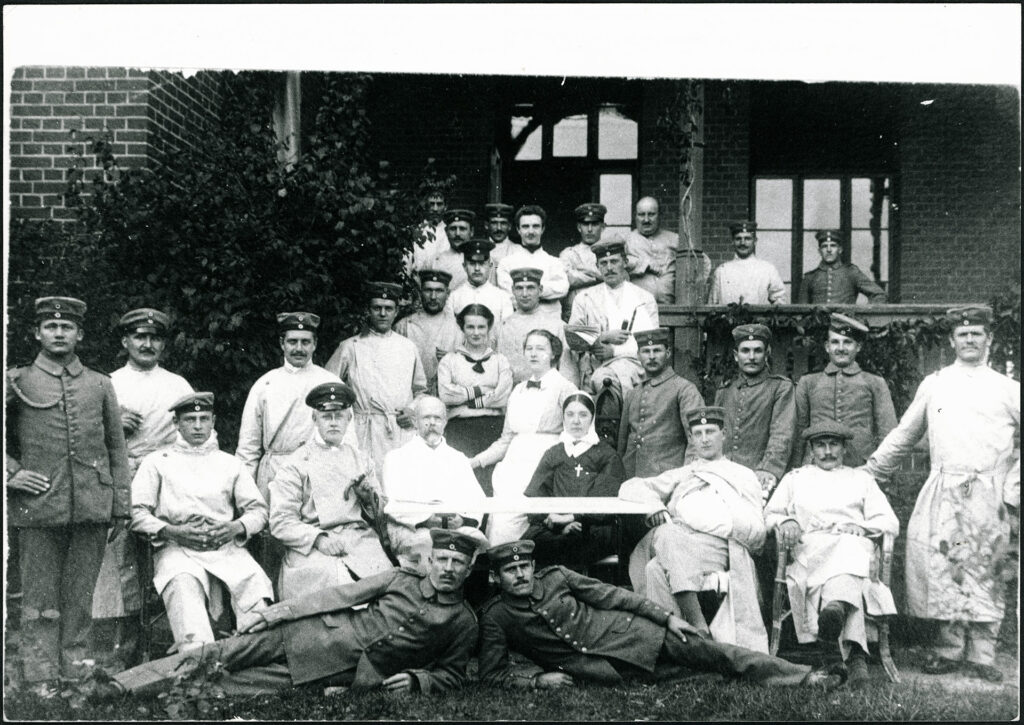

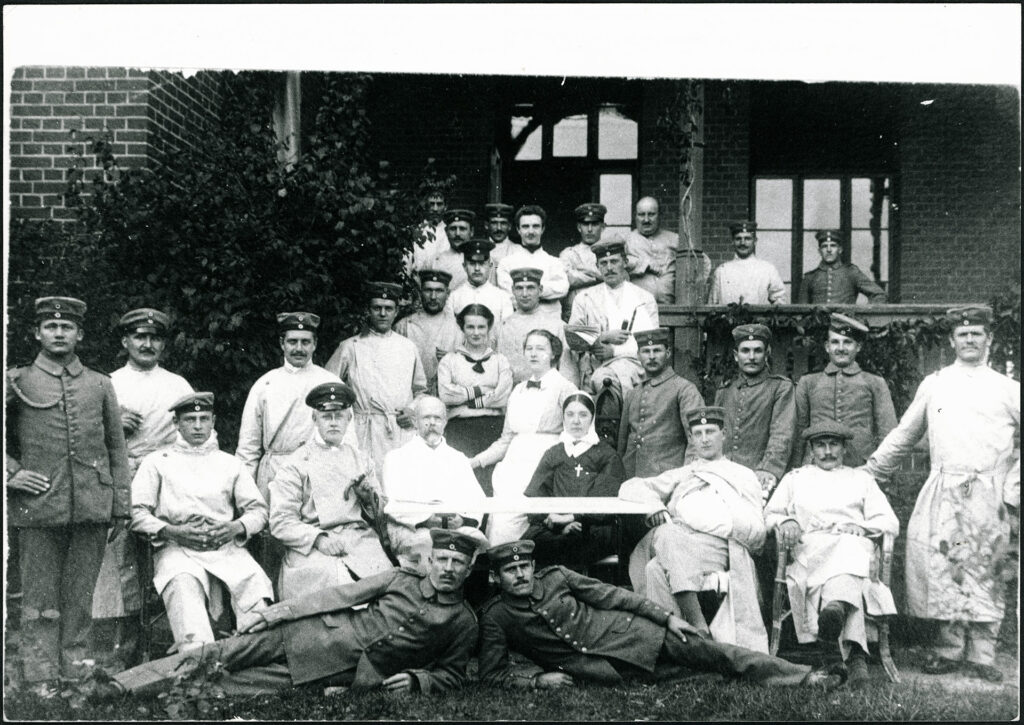

Otto Snell (2. Reihe, 3. von links) umringt von Pflegekräften und Erkrankten des Lazaretts in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Postkarte, um 1917.

ArEGL 156-5.

Das Denken von Karl Binding und Alfred Hoche war durch den Ersten Weltkrieg geprägt. Wegen der kriegsbedingten Mangelversorgung, lag die Sterberate in der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt in den Jahren 1916 und 1918 bei 17 Prozent. Im Hungerwinter 1917 starb fast jeder vierte Erkrankte. Die Belegung ging bis 1918 auf etwa 700 Erkrankte zurück. Viele Gebäude wurden daraufhin von Beschäftigten bewohnt oder als Lazarett für Kriegsverletzte genutzt.

Im Ersten Weltkrieg gibt es

nur wenig zu Essen.

Es gibt die Idee:

Nur Gesunde sollen essen.

Viele Kranke müssen hungern.

In der Anstalt sterben besonders viele.

Viele Häuser sind danach leer.

Darum benutzt man die Häuser als Krankenhaus für verletzte Soldaten.

Das nennt man: Lazarett.

Auf diesem Foto sieht man Otto Snell

mit kranken Soldaten und Pflegern.

Sie sind aus dem Lazarett

in der Anstalt.

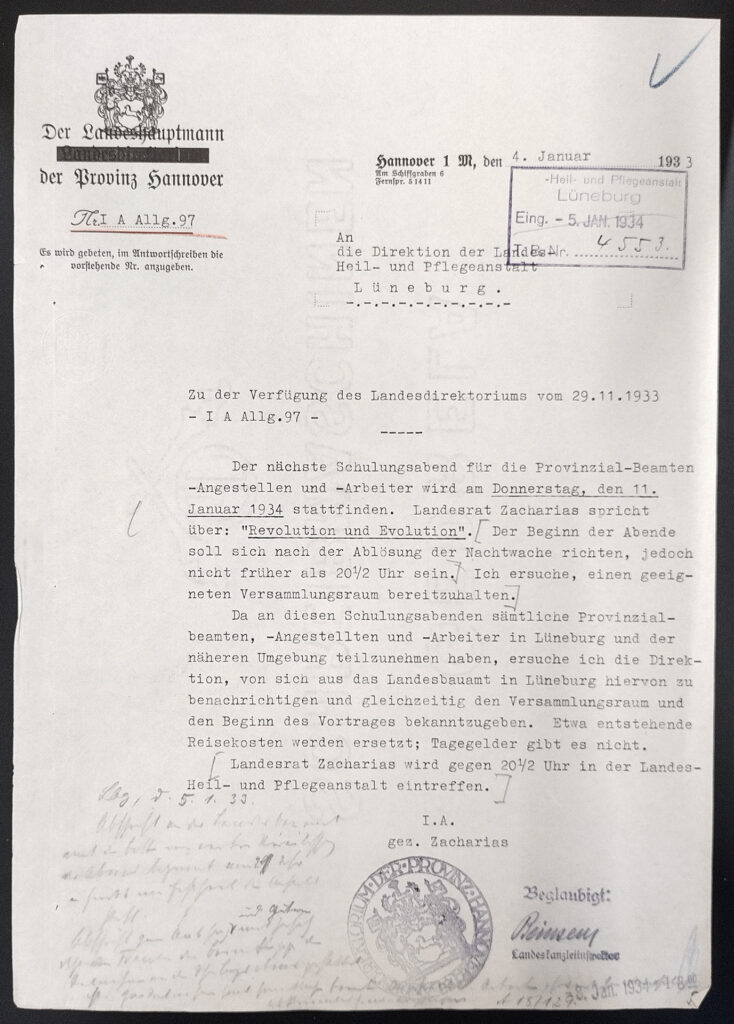

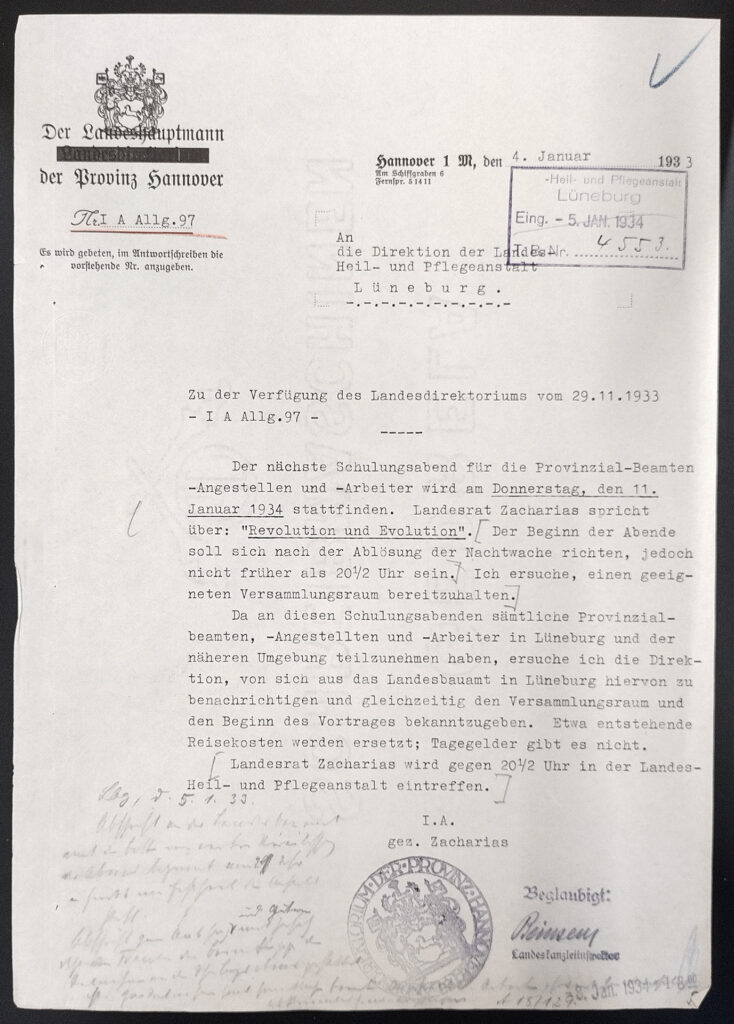

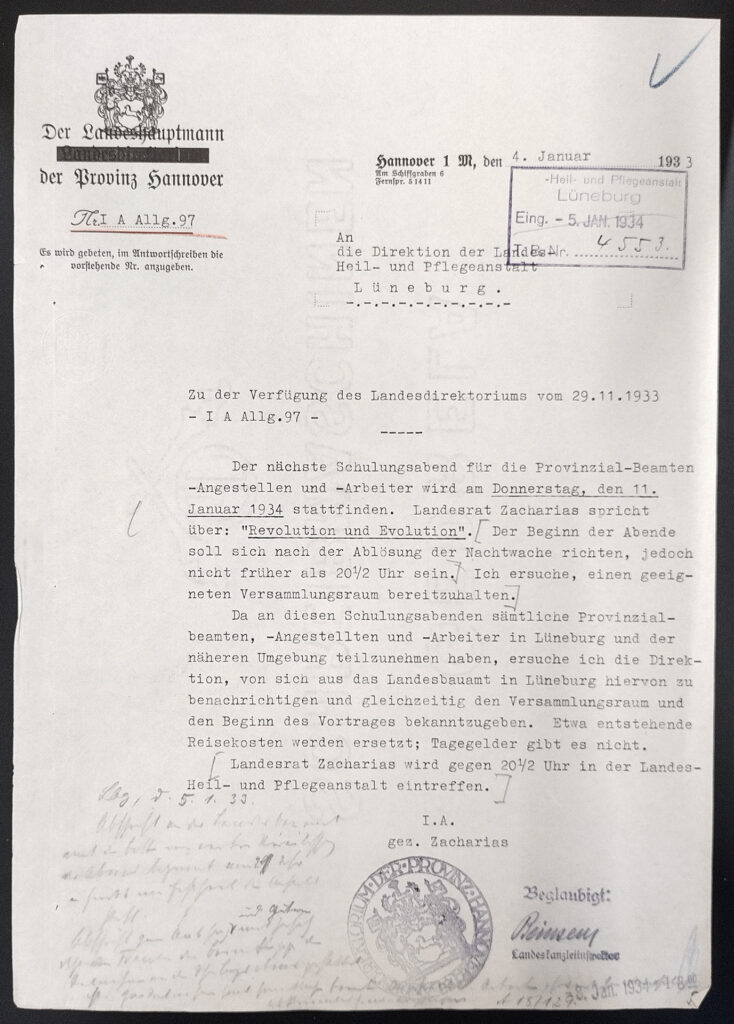

NLNLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Nr. 81.

Das von »Eugenik« und »Rassenhygiene« geprägte Denken erreichte auch die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt. Das Gesellschaftshaus wurde für entsprechende Schulungen genutzt. Der Ärztliche Direktor Max Bräuner klärte als Leiter des Rassenpolitischen Amtes in Vorträgen über »Erbgesundheit« und »Rassenhygiene« auf. Er unterstützte darin das Gesundheitsamt, dessen Hauptaufgabe es im Nationalsozialismus wurde, über »Erb- und Rassenpflege« aufzuklären.

In der Nazi-Zeit verändert sich die Arbeit in der Anstalt.

Die Ärzte und Pfleger sollen jetzt viel über Eugenik lernen.

Darum gibt es Fortbildungen.

Der Chef von der Lüneburger Anstalt heißt Max Bräuner.

Er hält Vorträge über Eugenik.

Das ist ein Brief aus dem Jahr 1934.

Im Brief steht:

Die Mitarbeiter der Anstalt bekommen einen Kurs zum Thema Eugenik.

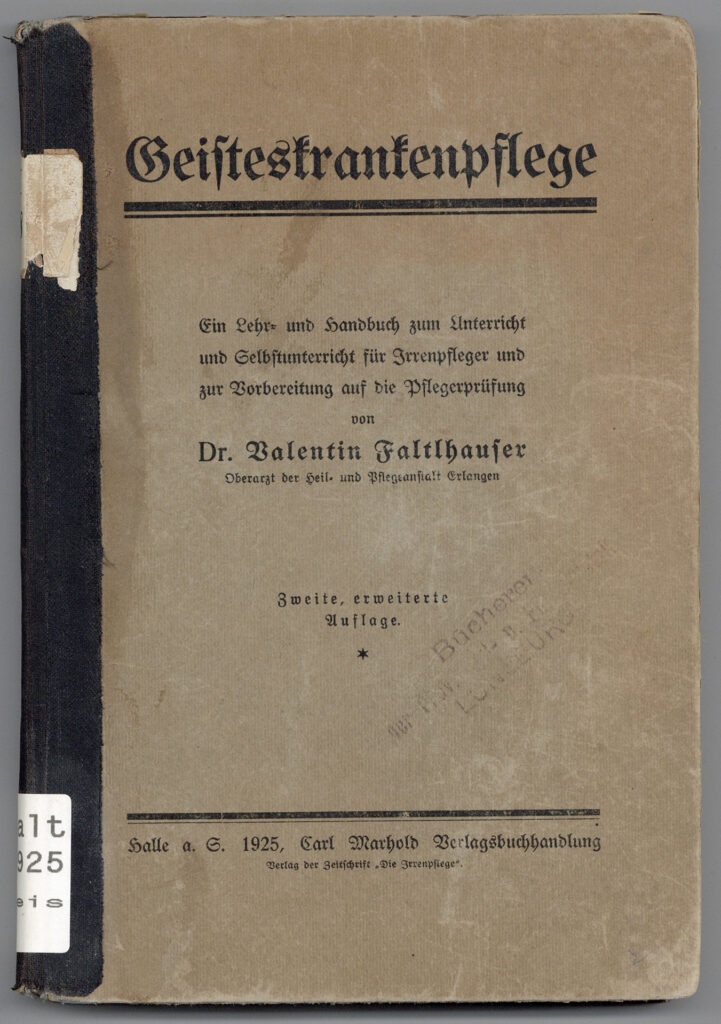

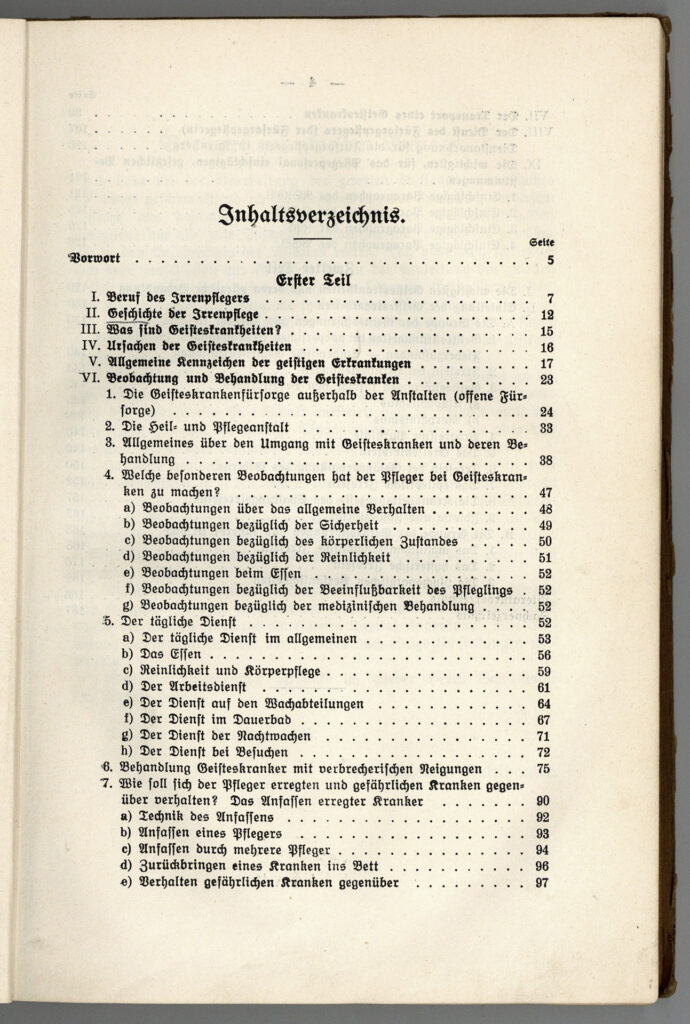

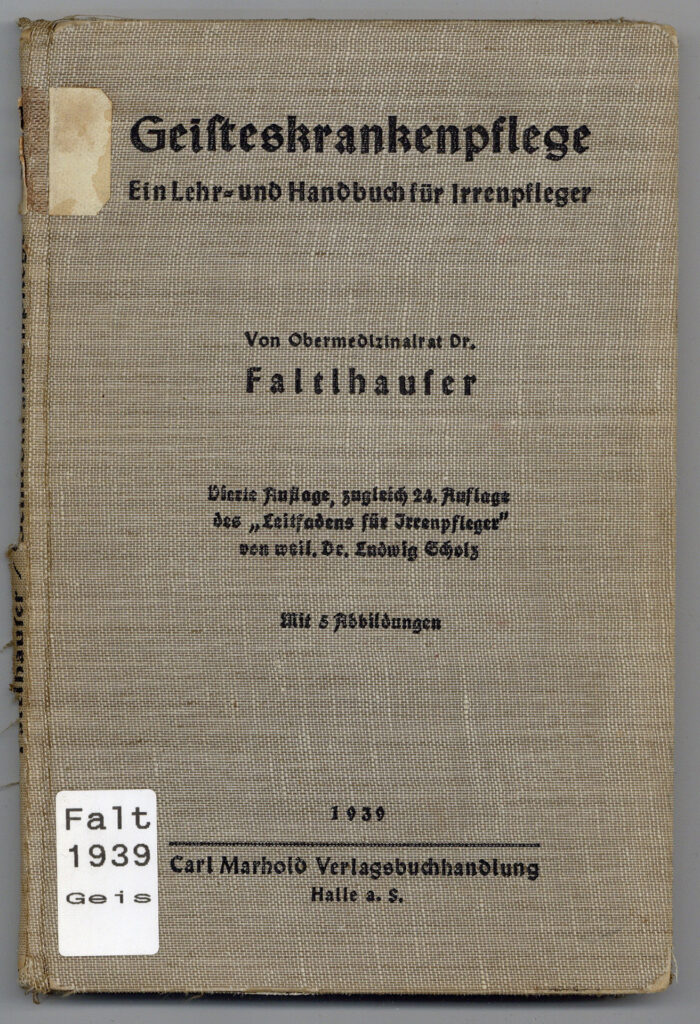

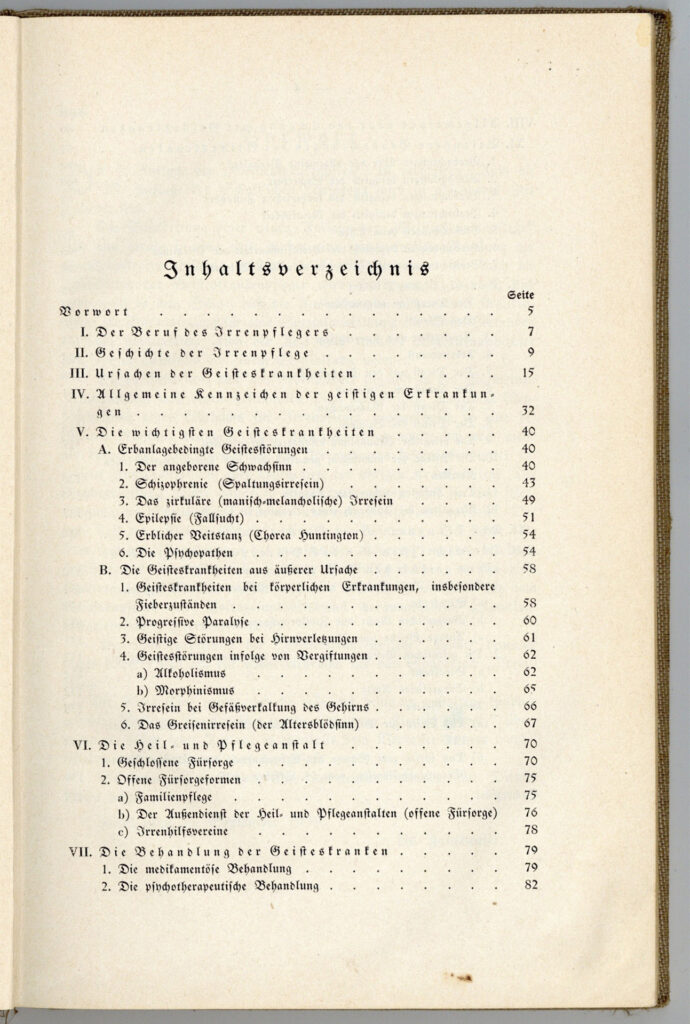

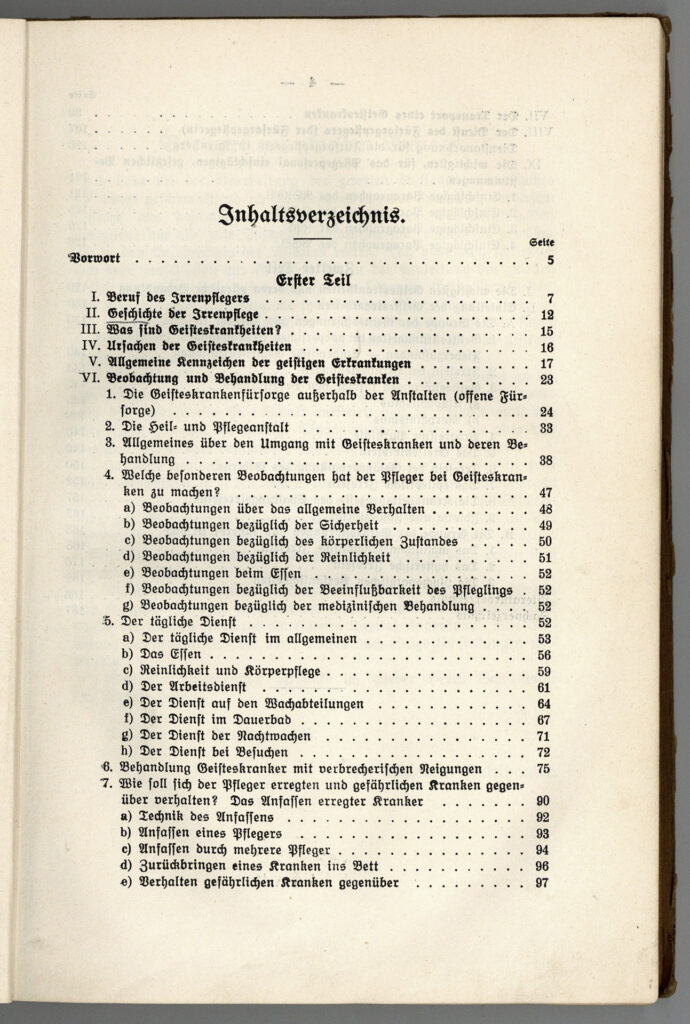

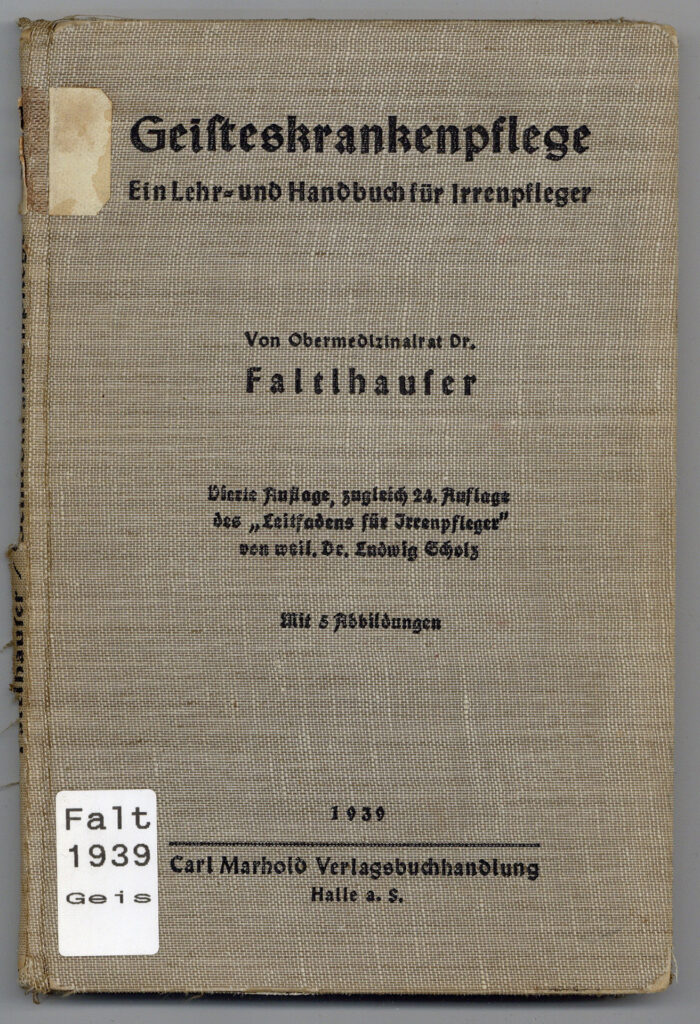

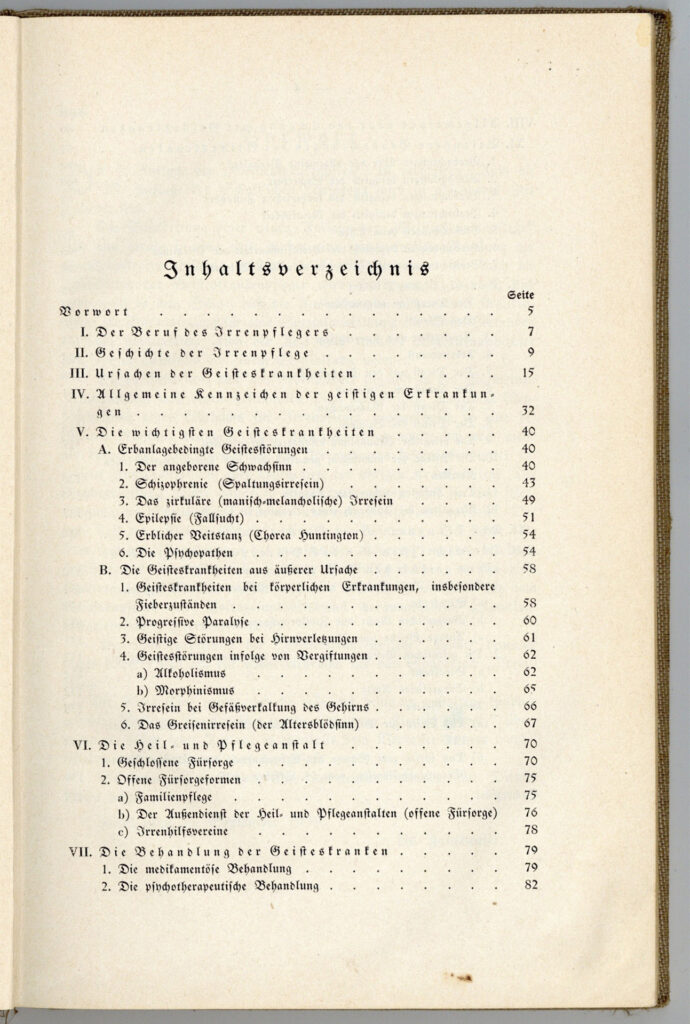

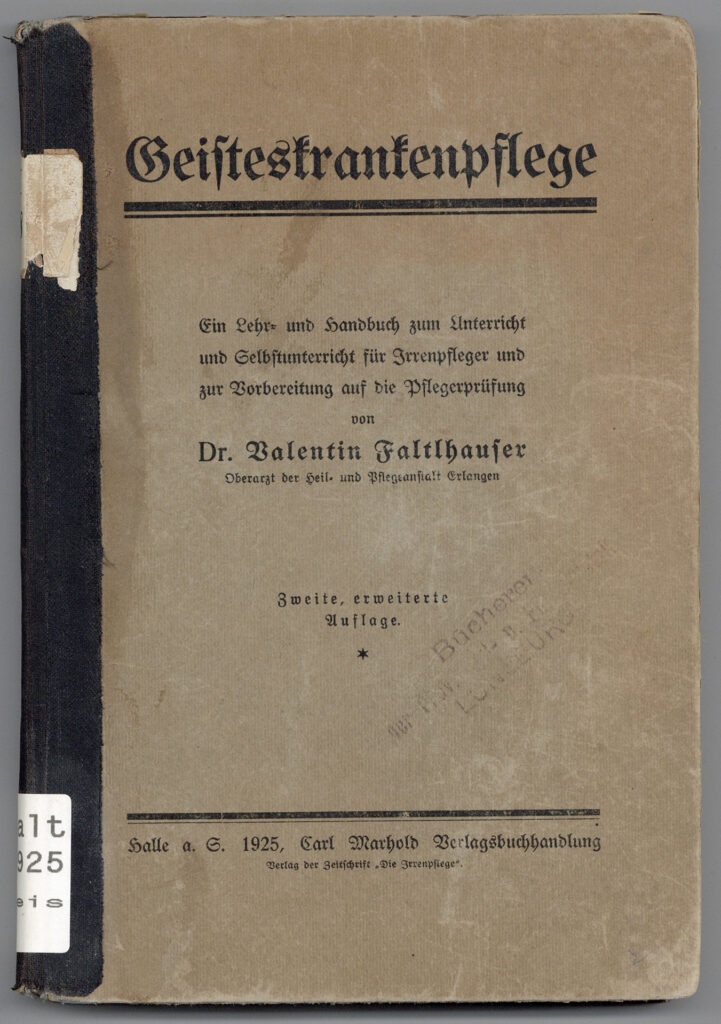

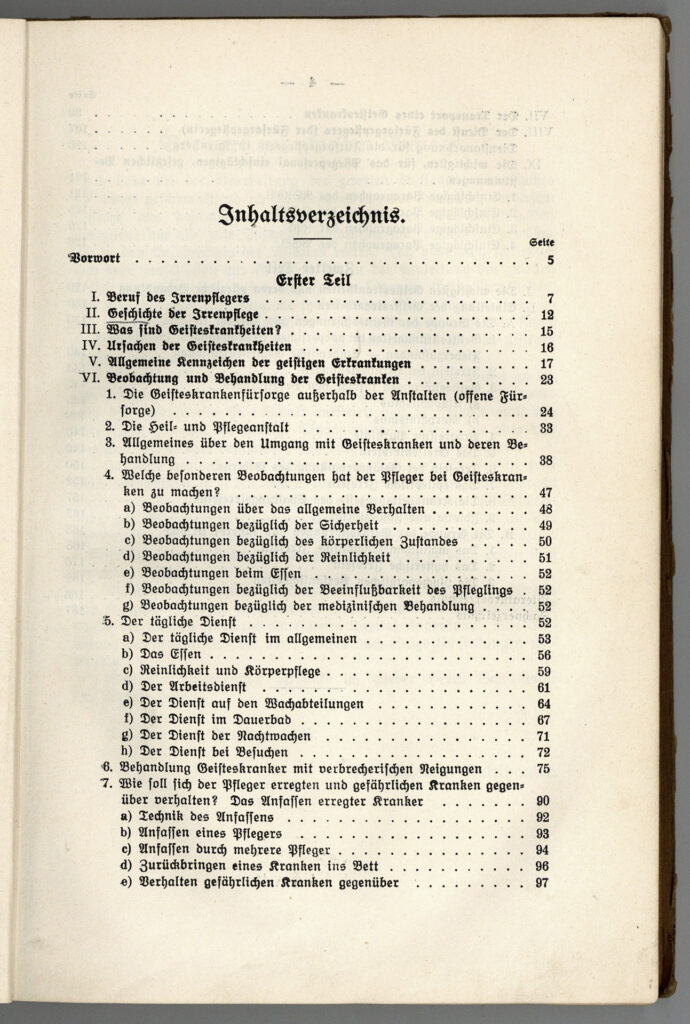

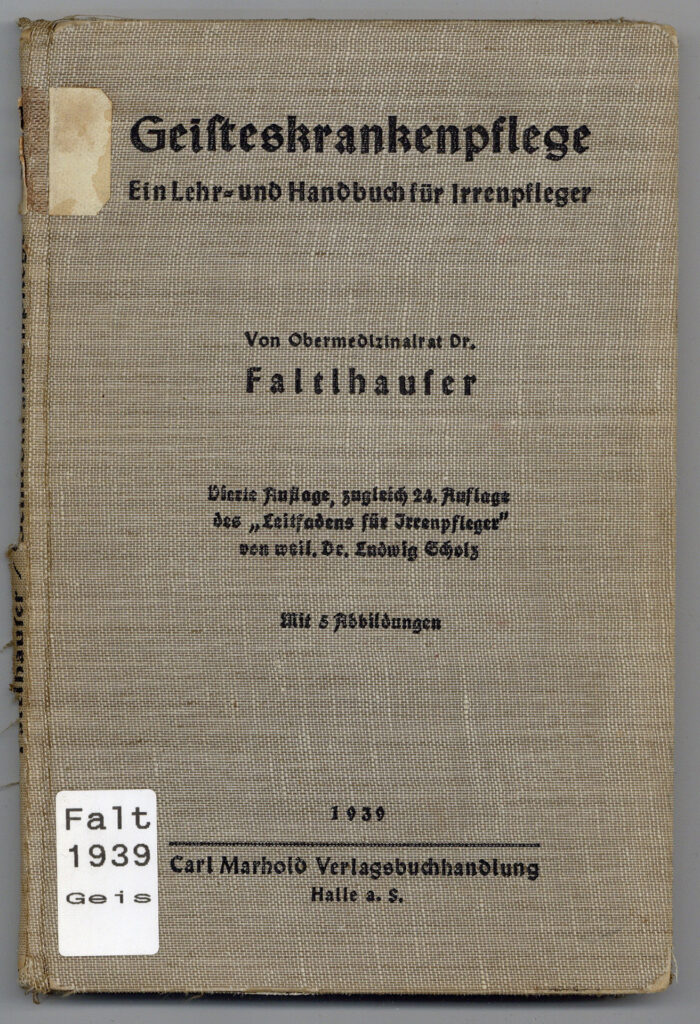

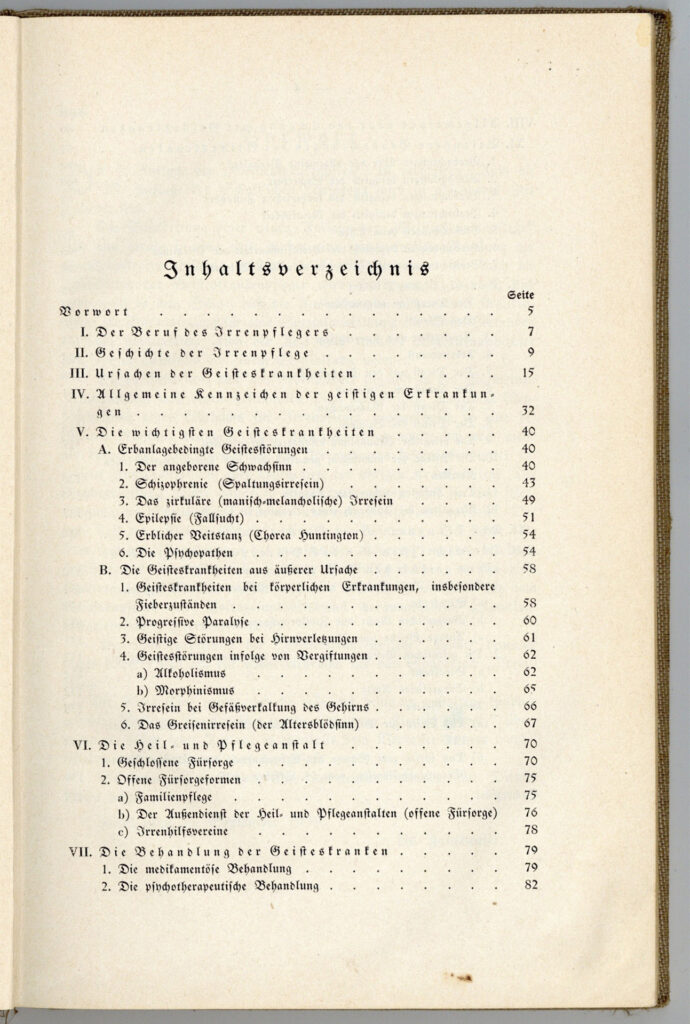

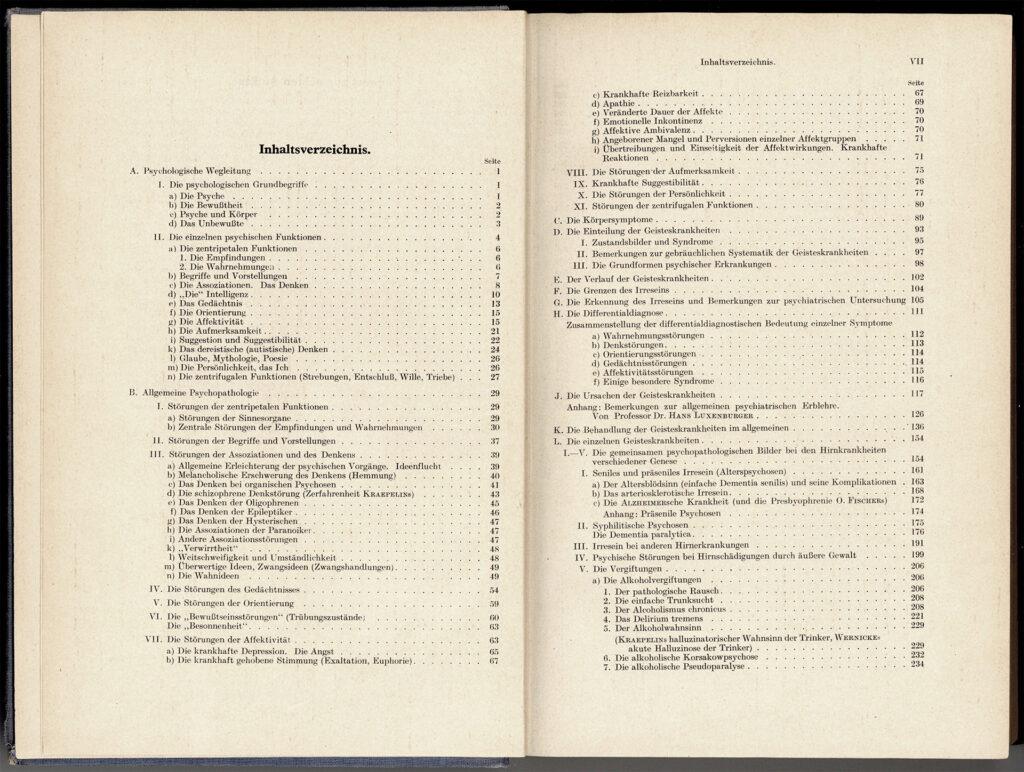

Wie sehr sich das Denken in nur wenigen Jahren änderte, kann anhand einer Gegenüberstellung verschiedener Buchauflagen ein und desselben Verfassers gezeigt werden.

Hier zeigen wir 2 Bücher

von der gleichen Person.

Die Person hat die Bücher

in verschiedenen Jahren geschrieben.

Die Bücher haben den gleichen Titel.

Aber die Bücher sind sehr verschieden.

Sie sollen zeigen,

wie eine Person in kurzer Zeit ihre Meinung ändert.

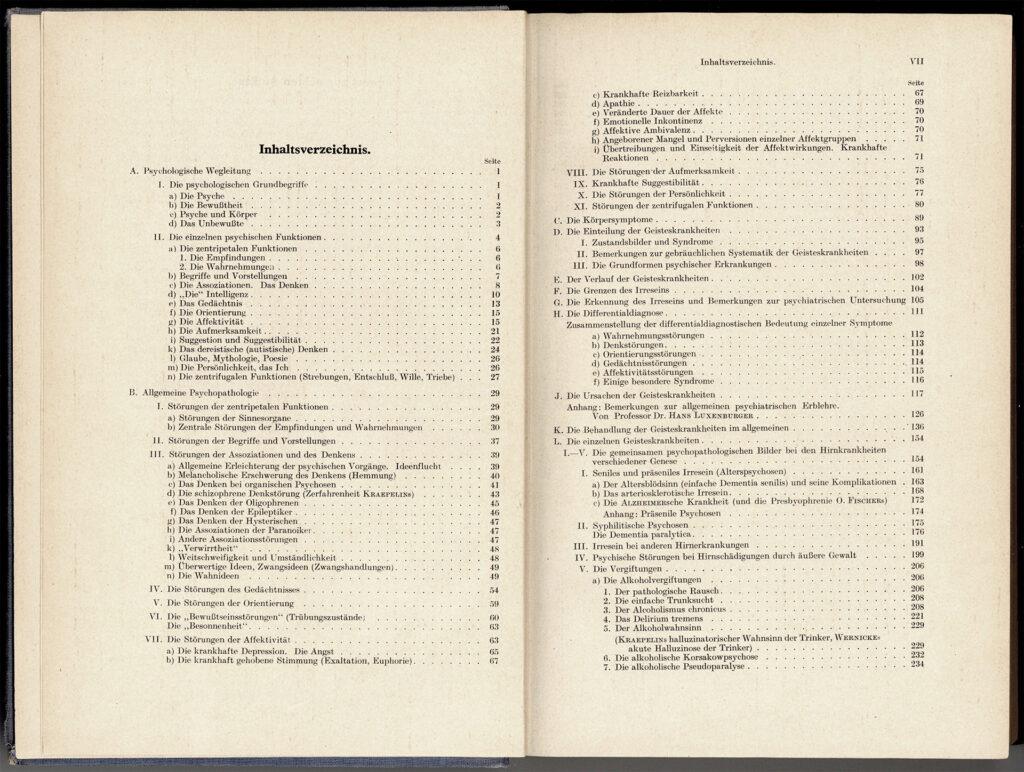

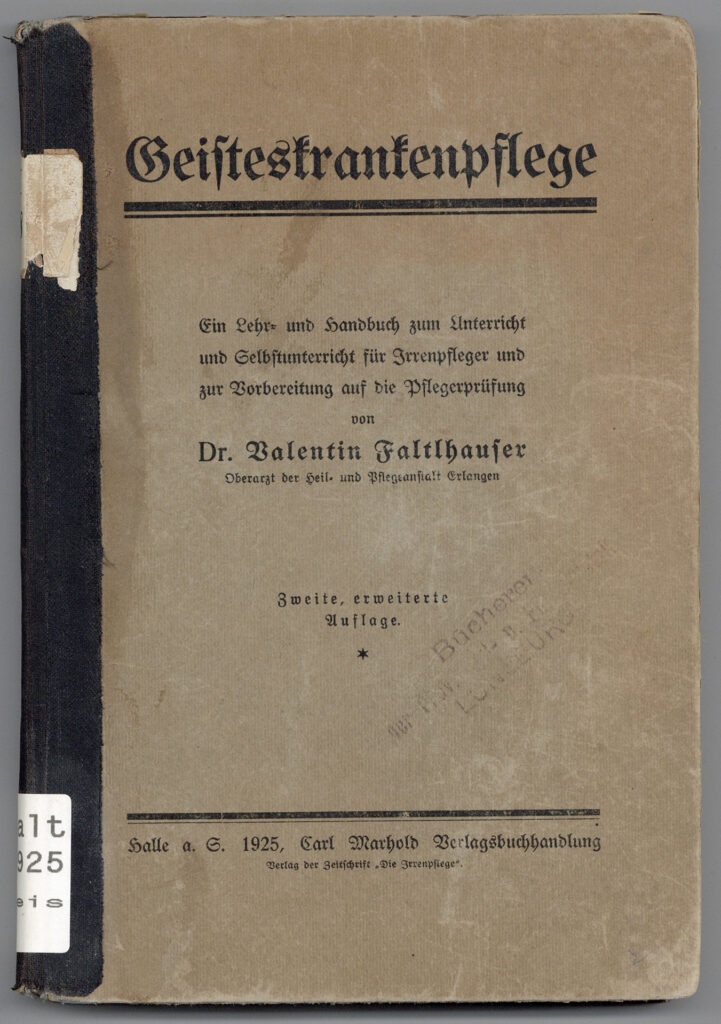

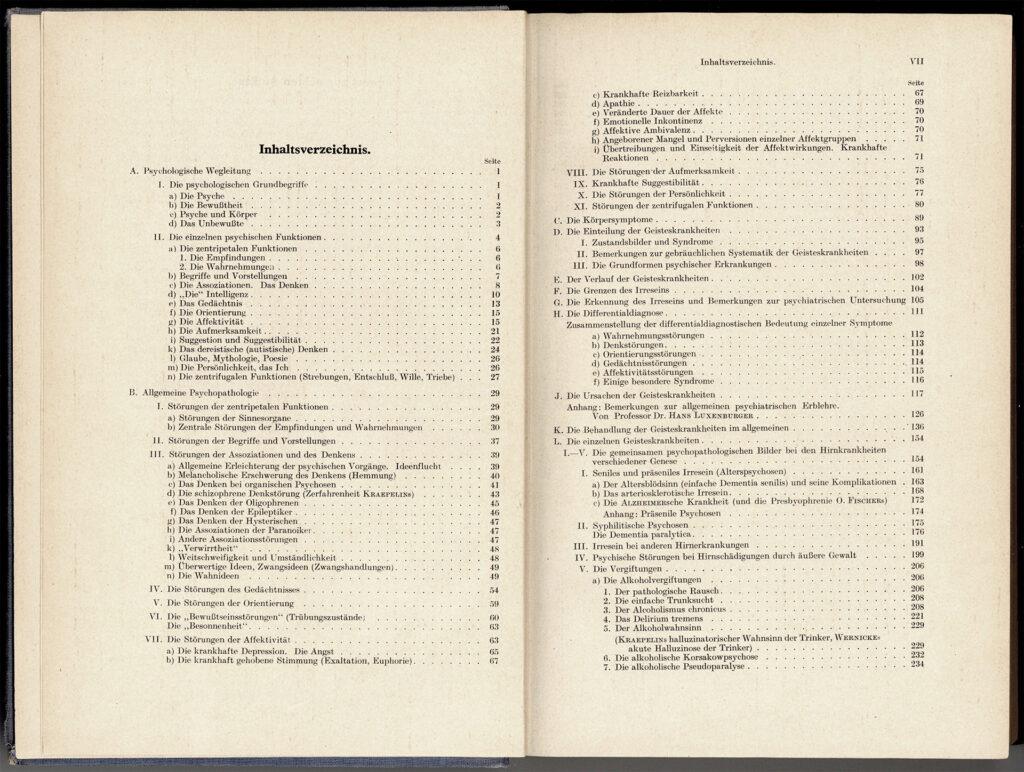

»Geisteskrankenpflege. Ein Lehr- und Handbuch zum Unterricht und Selbstunterricht für Irrenpfleger und zur Vorbereitung auf die Pflegerprüfung« von Valentin Faltlhauser (1925).

Im Jahr 1925 spielte »Erb- und Rassenpflege« im Handbuch für die Pflegekräfte keine Rolle. In der Auflage von 1939 wurde zwischen erblichen und äußerlich verursachten Erkrankungen unterschieden. Die Gesetze »zum Schutz der Erbgesundheit« und »zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« nahmen ein eigenes Kapitel ein.

Das sind 2 Bücher

zum Thema Kranken-Pflege.

Ein Buch ist aus dem Jahr 1939.

Das Buch beschreibt Krankheiten,

die man von seiner Familie erbt.

Zum Beispiel: vom Vater oder

von der Mutter.

Das nennt man: Erbkrankheiten.

Im Buch geht es darum:

Menschen mit Erbkrankheiten sollen

keine Kinder bekommen.

Denn die Kinder bekommen

vielleicht auch die Krankheit.

In einem Kapitel in dem Buch geht es

auch um Eugenik.

Das andere Buch ist aus dem Jahr 1925.

In diesem Buch geht es nicht

um Erbkrankheiten.

»Geisteskrankenpflege. Ein Lehr- und Handbuch für Irrenpfleger« von Valentin Faltlhauser (1939).

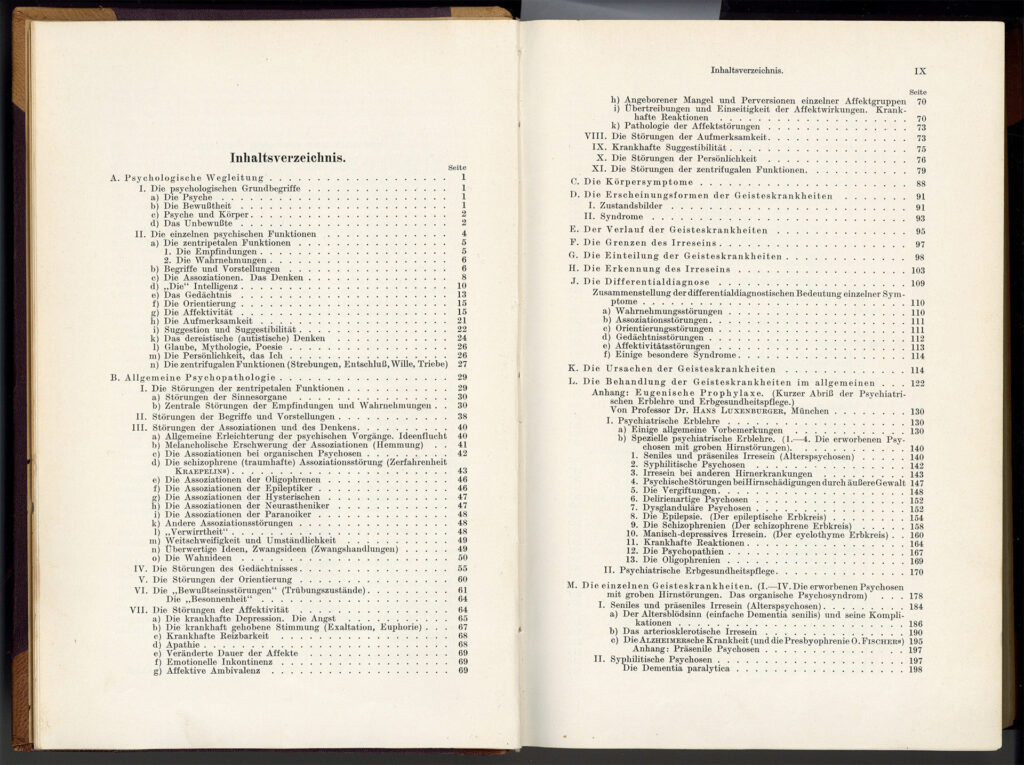

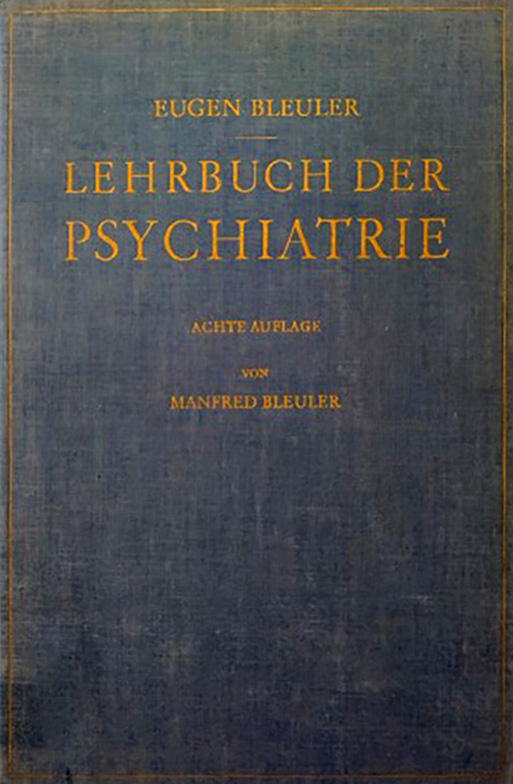

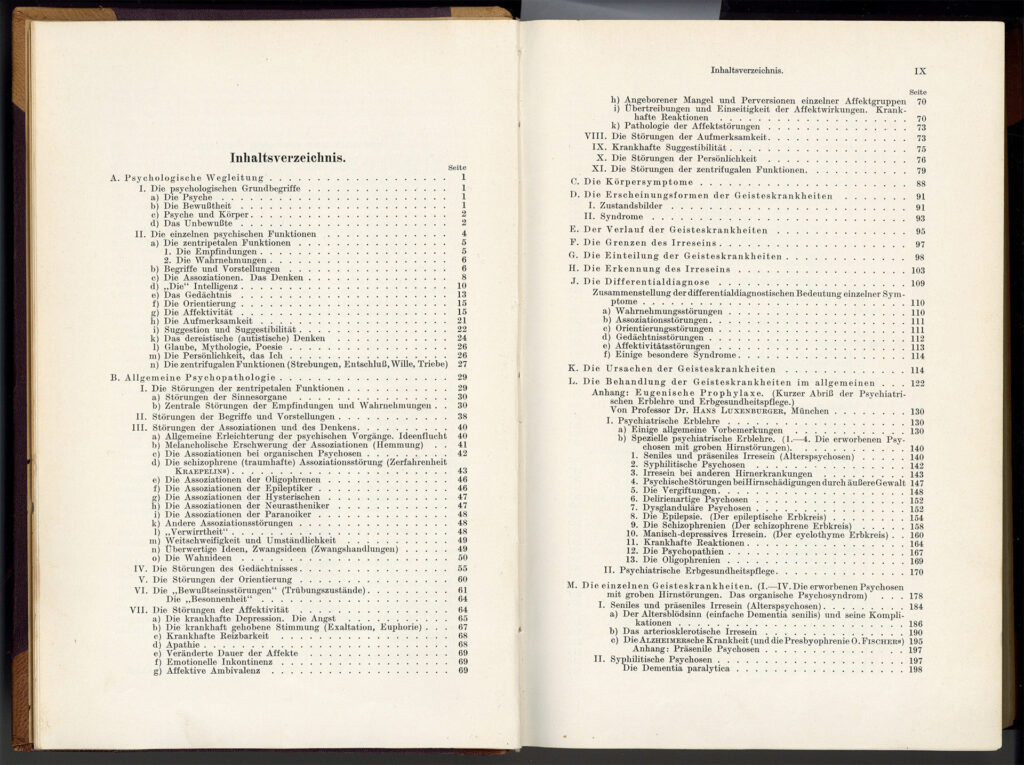

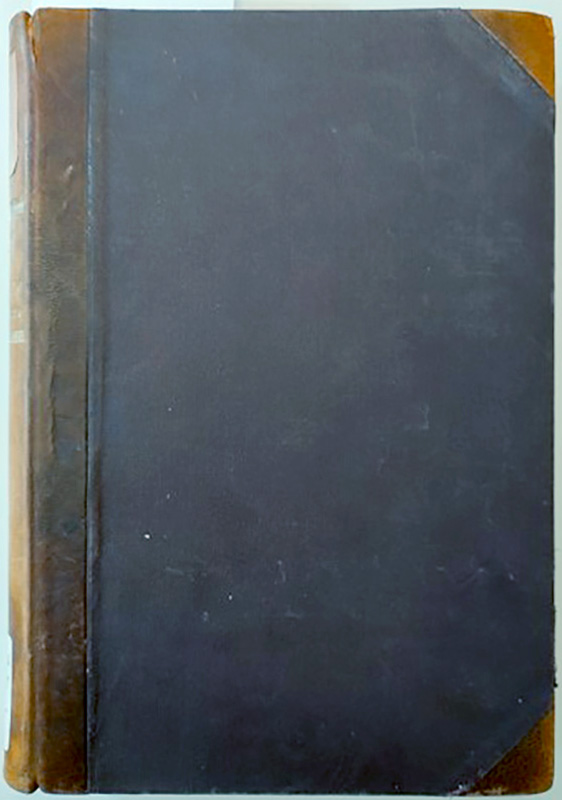

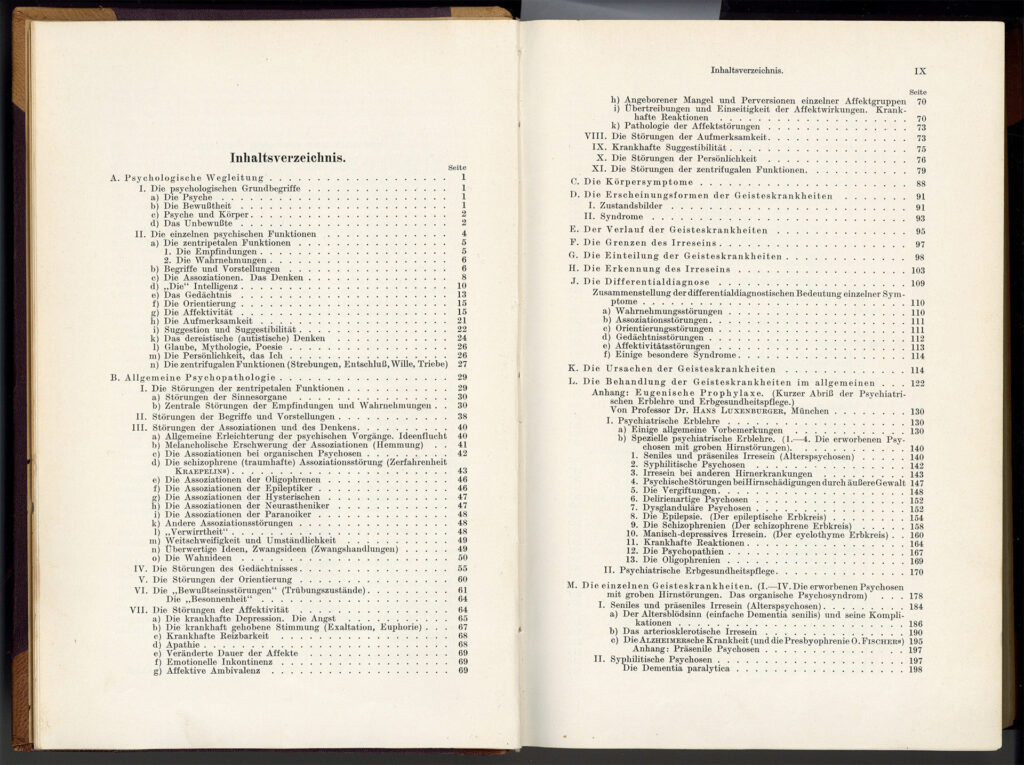

»Lehrbuch der Psychiatrie« von Eugen Bleuler (1916).

1916 gab es keine Hinweise auf »Erb- und Rassenhygiene« im Standardwerk zur psychiatrischen Versorgung von Eugen Bleuler. 1937 widmete er der »Erb- und Rassenhygiene« ein ganzes Kapitel. In der Auflage, die sein Sohn 1949 herausgab, blieb das Kapitel erhalten, wenn auch verkürzt. Im Vorwort erläuterte er, dass nicht alles an der »Erb- und Rassenhygiene« falsch sei. Das Fach war auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch viele Jahre vom Denken der Nationalsozialisten geprägt.

Hier zeigen wir 3 Bücher

von der gleichen Person.

Die Bücher sind aus verschiedenen Jahren.

Die Bücher haben den gleichen Titel,

aber sie sind sehr verschieden.

Die Bücher zeigen,

wie eine Person in kurzer Zeit ihre Meinung ändert.

Die Bücher heißen:

Lehrbuch der Psychiatrie.

Ein Buch ist aus dem Jahr 1937.

In diesem Buch geht es um Krankheiten,

die man von seiner Familie erbt.

Zum Beispiel: vom Vater oder

von der Mutter.

Das nennt man: Erbkrankheiten.

In einem Kapitel geht es auch um Eugenik.

»Lehrbuch der Psychiatrie« von Eugen Bleuler (1937).

»Lehrbuch der Psychiatrie« von Eugen Bleuler, überarbeitet von Manfred Bleuler (1949).

Ein Buch ist aus dem Jahr 1949.

In diesem Buch steht auch etwas über Erbkrankheiten.

In einem Kapitel geht es auch um Eugenik. Aber dieses Buch ist kürzer

als das Buch aus dem Jahr 1939.

Im ersten Buch aus dem Jahr 1916

geht es nicht um Erbkrankheiten.

POLITICAL THINKING

MTV-Platz, 20.7.1932.

ArML 4H046.

There was a high level of support for National Socialism in Lüneburg. Many Lüneburgers were supporters of the so-called »movement«. All areas of life were permeated by National Socialist thinking. This prepared the ground for the later crimes.

Adolf Hitler (left) in the stands of the MTV sports ground. Also in the picture are the later Gauleiter Otto Telschow (right) and the later Lord Mayor Wilhelm Wetzel (left of Telschow), 20 July 1932.

StadtALg BS 44422.

Eleven days before the Reichstag elections, Adolf Hitler visited Lüneburg on 20 July 1932 and spoke in the stands of the MTV sports ground. The NSDAP became the strongest party in the election with 39.9 per cent. It was almost ten per cent below the result for the Hanover provincial constituency, but two per cent above the national average.

It was claimed that 20,000 men and women had come to the election rally to hear Adolf Hitler. This corresponded to the population of the city of Lüneburg at the time. In reality, many benches remained empty. It is possible that many Lüneburg residents did not want to pay the entrance fee for the event.

StadtALg BS 29425 r.

Tear-off calendar, February page with Otto Telschow, 1938.

USHMM.

Harburg was incorporated into the city of Hamburg in 1937 under the Hamburg Metropolitan Area Act. The administration of the Gau Ost-Hannover moved to Lüneburg. Gauleiter Otto Telschow’s birthday was 27 February, which is why his portrait is the February page of a tear-off calendar that the party issued once in 1938 for the year 1939. The other pages featured Heinrich Himmler (October calendar page) and Adolf Hitler (April calendar page), among others.

OTTO TELSCHOW (1876 – 1945)

Otto Telschow was born in Wittenberge. His parents were Marie and Wilhelm Telschow. After a military career with the Wandsbek Hussar Regiment (Hamburg), he was a policeman until the beginning of the First World War. During the war he became an inspector for military hospitals. He was married twice and had a son with Hildegard Telschow from his second marriage.

After the First World War, he continued his career with the Hamburg police until his dismissal in 1924. As district leader of the radical right-wing Deutschvölkische Freiheitspartei, he was politically unacceptable. He joined the NSDAP in 1925 and was promoted to Gauleiter in the same year. He held this office until 1945.

Otto Telschow at the height of his power in front of Lüneburg Town Hall, around 1936, photographer Friedrich Johns.

Archive of the Lüneburger Landeszeitung.

Postcard, Otto Telschow-Straße in Zeven, 1942.

ArEGL 99.

In 1928, the Gau Lüneburg-Stade was expanded to become the Gau Ost-Hannover. In the same year, Otto Telschow founded the weekly newspaper »Lower Saxony striker«. He became a member of the state parliament in 1929 and a member of the Reichstag from 1930 to 1945. He was therefore a leading Nazi.

From 1937, his district headquarters were located at Schießgrabenstraße 8/9 in Lüneburg. In the same year, the »Otto-Telschow-City« was built in Bremerhaven (now the Surheide district), a housing estate with 175 houses. Many streets were also named after Otto Telschow.

For his many years of loyalty, Adolf Hitler gave him the Lopau estate, which Telschow moved into with his family in 1942. In 1944, he failed as Reich Defence Commissioner. He was not up to the task.

Telschow and Heinrich Himmler in Lüneburg by Headquarters 905, E. M. Harper, British Army of the Rhine, 24 April 1947.

StadtALg PSLG-S 121.

The British Army tracked Telschow down in a hunting lodge near Dahlenburg in May 1945. He had attempted suicide there. He was treated in Lüneburg Hospital and picked up by British Army soldiers on 30 May 1945. He made another suicide attempt, to which he succumbed on 31 May 1945. He was buried on the same day at Lüneburg Central Cemetery. The location of his grave is unknown.

Rathaus Lüneburg, 1938.

StadtALg BS 4085.

The NSDAP was the only party running in the Reichstag elections on 10 April 1938. Lüneburg’s town hall Am Markt became a large advertising space. The election was accompanied by a subsequent referendum on the unification of Austria with the German Reich.

Große Bäckerstraße Lüneburg, without date.

StadtALg BS 44321.

The NSDAP and National Socialist thinking were omnipresent. Many Lüneburgers joined in. Even Große Bäckerstraße was flagged with swastika flags at every opportunity as a symbol of the »movement«.

The Hitler Youth and the League of German Girls were NSDAP organisations. There were leisure activities for healthy and well-adjusted children and young people. Uniforms were worn, songs were sung, community and traditions were cultivated. Girls and boys also learnt how to fight and survive in nature.

Event organised by uniformed girls in the schoolyard of the Wilhelm Raabe School. BDM annual meeting, after 1938.

StadtALg BS 47906 r.

REVALUATE AND DEVALUE

A side effect of the modern meritocracy is that physical and mental health are highly valued. Natural science gave rise to the theory of heredity, which was applied to humans. As early as the end of the 19th century, this led to the development of »racial science«, »eugenics« and »racial hygiene«. For many decades, they determined the way people thought about the diseased. The National Socialists also made this their basis.

AWM, Canavan, Myrtelle M. papers, 1898-1945. GA 10.20.

Eugenics formed the scientific basis for the National Socialists‘ thinking. Eugenics pursued the goal of positively influencing human evolution as a »super science« by overcoming diseases and disabilities and increasing human abilities and performance. This was recognised internationally, particularly in the USA.

Various specialisms were incorporated into eugenics. This is symbolised by the logo of the Second International Eugenics Congress. Document signed by Henry Fairfield Osborn and Harry Hamilton Laughlin, September 1921.

The picture shows Paula Pöhlsen, 1st winner in Stuttgart in 1933, doing a handstand on the uneven bars in the courtyard of the MTV hall in Lüneburg at the pre-Olympic qualifying tournament in autumn 1935.

StadtALg,BS, XX-MTV-Treubund-1044.

The National Socialists reinterpreted »eugenics« in ethnic terms. A supposed »Aryan race« was considered superior. People who did not belong to this »master race« in the eyes of the National Socialists were devalued. This included Jews in particular, but also people from lower social classes, offenders, dissidents, the sick and people with disabilities.

Open exercises on the sports field at the first district gymnastics festival in Winsen on 1 July 1934.

StadtALg, BS, XX-MTV-Treubund-1024.

At the centre of National Socialist thinking was the

creation of a »healthy, pure-blooded national body«. In the course of the gymnastics movement after 1850, there was already an awareness of the importance of maintaining a healthy body through sport. Under National Socialism, health care became a cult of the body with the aim of strengthening the »Aryan race«.

In order to convince as many people as possible of their ideas, racial biologists relied on intensive propaganda. They did not shy away from deception and exaggeration.

»The danger of a greater increase in the number of inferiors« from »Volk und Rasse«, Oktober 1936.

Bavarian State Library Munich | Picture Archive.

This is an exhibition picture of the »Reichsnährstand«. It is supposed to prove that healthy Germans are dying out. But the calculation is wrong.

Spending money on people in need of care was seen as »anti-social«. Those affected were devalued as »useless parasites«.

Poster for the monthly magazine »Neues Volk« of the NSDAP’s Racial Policy Office for the propagation of eugenics and »euthanasia«. German Reich around 1937.

bpk | German Historical Museum | Arne Psille.

Poster of the Eugenics Society, Haywood Norfolk, Great Britain, around 1935.

Instytut Galtona/Archiv der Eugenics Society, Biblioteka Instytutu Wellcome.

There was also propaganda in favour of eugenics in other countries around the world. This is shown by the example from Great Britain.

»Only healthy seed may be sown«.

The postcard advertises that marriages should only be entered into with eugenically sound partners. Eugenics certificate. USA, around 1924.

Robert Bogdan Collection. Medical Historical Library, Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library, Yale University.

Robert Bogdan Collection. Medical Historical Library, Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library, Yale University.

Poster for the monthly magazine »Neues Volk« of the NSDAP’s Racial Policy Office for the propagation of eugenics and »euthanasia«. German Reich around 1936.

Berlin State Library.

Many countries had »racial hygiene« laws. Other countries thought about it. Both were used by the National Socialists for their propaganda.

From 1933 onwards, exhibitions and films were made in Germany to convince people with disabilities and illnesses that they were worthless. During the war, the killing of people with disabilities was also covered in films.

Page from the screenplay »Dasein ohne Leben« from 25 October 1942.

BArch R 96 I-8 p. 45.

For the documentary film »Existence without life« (1942) by Hermann Schweninger, the script envisages showing the gassing of people with disabilities in the scene »Die Erlösung« (The Redemption). The scene with the murder of people by gas was actually filmed in the Pirna-Sonnenstein killing centre.

The feature film »I accuse« was released in cinemas in 1941. Many people saw it. The film was based on the novel »Mission and Conscience« (1936) by Hellmuth Unger, who later planned and prepared the »child euthanasia«.

Kinoplakat »I accuse«, 1941.

German Film Institute & Film Museum.

Hellmuth Unger: Mission and conscience. Oldenburg 1936.

ArEGL 183.

The novel published in 1936 »Mission and conscience« by Hellmuth Unger was the basis for the propaganda film »I accuse«.

»The release of the destruction of life unworthy of life. Its measure and form« by Karl Binding and Alfred Hoche, 1920.

ArEGL 181.

In this book, criminal law professor Karl Binding and psychiatrist Alfred Hoche were the first to justify the non-punishable killing of patients and people with disabilities. They labelled them as so-called »Ballast existences« and considered it right to use them in favour of the Community »to redeem« resp. to assassinate him. What was only a pipe dream in 1920 became reality 20 years later.

»But not to grant the incurable, who longs for death, redemption through gentle death is no longer compassion, but its opposite.« (p. 38)

»In economic terms, therefore, these complete idiots […] would be those whose existence weighs most heavily on the community. […] In the case of the killing of a mentally dead person who […] is unable […] to lay claim to […] life, the subjective claim is therefore not violated either.« (p. 50 | 51)

Alfred Hoche, around 1935.

From: Contemporary medicine in self-portrayals, Leipzig, 1923.

Karl Binding, around 1909.

Institute for City History Frankfurt am Main (ISG FFM), ISG FFM S7P No. 1245, photographer Georg Brakesch.

ALFRED HOCHE (1865 – 1943)

Alfred Hoche, around 1923.

From: Contemporary medicine in self-portrayals, Leipzig, 1923.

Alfred Hoche was a psychiatrist. He came from Wildenhain near Torgau (Saxony) and came from a family of Christian pastors. He married Hedwig Goldschmidt, a Jewess from Strasbourg. Their only son was killed in action in France during the First World War. Hoche studied in Berlin and originally wanted to become a gynaecologist. When his professor died, he went to Heidelberg and focussed more on neurology. In 1891, he habilitated in psychiatry. He became a professor in Freiburg and researched mainly on nerve and spinal cord diseases. His thinking was characterised by conservatism. He rejected the methods of psychoanalysis. He was also a member of the German Fatherland Party.

His collaboration on the book »Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« (Authorising the Destruction of Life Unworthy of Life) made him an intellectual pioneer of the National Socialist murder of the sick. He provided the medical arguments in favour of murdering the terminally ill.

After his retirement, he did not write any more specialised books. His wife died in 1937 and he died in 1943.

KARL BINDING (1841 – 1920)

Karl Binding was a German professor of criminal law and rector of the University of Leipzig. He came from Frankfurt am Main and had a son who became a writer.

Karl Binding studied law in Heidelberg and Göttingen and received his doctorate in 1863. One year later, he became a professor in Heidelberg. This was followed by professorships in Basel, Freiburg im Breisgau, Strasbourg and Leipzig. In the meantime, he was Rector of the University of Leipzig, for which he became an honorary citizen of Leipzig and was awarded an honorary doctorate.

Karl Binding was a follower of a »classical« school of criminal law, for which punishment represented ethical retribution and not social protection against further offences. One of his focal points was the distinction between consciously and unconsciously committed offences with different levels of punishment. The book ‘Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens’ (The Authorisation of the Destruction of Life Unworthy of Life), written together with Alfred Hoche, was published shortly after Binding’s death in 1920. As a criminal law expert, he developed the argument in favour of the unpunishable killing of the sick. After his death, he was buried in Freiburg. In 2010, the city of Leipzig stripped him of his honours.

Karl Binding, around 1909.

Institute for City History Frankfurt am Main (ISG FFM), ISG FFM S7P No. 1245, photographer Georg Brakesch.

Otto Snell (2nd row, 3rd from left) surrounded by nurses and patients from the military hospital in the Lüneburg sanatorium and nursing home. Postcard, around 1917.

ArEGL 156-5.

Karl Binding and Alfred Hoche’s thinking was characterised by the First World War. Due to the wartime shortages, the mortality rate at the Lüneburg sanatorium and nursing home was 17 per cent in 1916 and 1918. In the hunger winter of 1917, almost one in four patients died. The occupancy rate fell to around 700 patients by 1918. Many buildings were then occupied by employees or used as military hospitals for war casualties.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Nr. 81.

The thinking characterised by »eugenics« and »racial hygiene« also reached the Lüneburg sanatorium and nursing home. The social centre was used for corresponding training courses. The Medical Director Max Bräuner, as head of the Racial Policy Office, gave lectures on »hereditary health« and »racial hygiene«. He supported the health department, whose main task under National Socialism was to educate people about »hereditary and racial care«.

The extent to which thinking has changed in just a few years can be shown by comparing different editions of books by the same author.

»Mental health care. A teaching and handbook for teaching and self-teaching for mental health nurses and for preparing for the nursing examination« by Valentin Faltlhauser (1925).

In 1925, »hereditary and racial care« played no role in the manual for carers. In the 1939 edition, a distinction was made between hereditary and externally caused diseases. The laws »for the protection of hereditary health« and »for the prevention of hereditary diseases« took up a separate chapter.

»Mental health care. A teaching and handbook for lunatic nurses« by Valentin Faltlhauser (1939).

»Textbook of Psychiatry« by Eugen Bleuler (1916).

In 1916, there were no references to »hereditary and racial hygiene« in Eugen Bleuler’s standard work on psychiatric care. In 1937, he devoted an entire chapter to »hereditary and racial hygiene«. In the edition published by his son in 1949, the chapter was retained, albeit shortened. In the foreword, he explained that not everything about »hereditary and racial hygiene« was wrong. For many years after the Second World War, the subject continued to be characterised by National Socialist thinking.

»Textbook of Psychiatry« by Eugen Bleuler (1937).

»Textbook of Psychiatry« by Eugen Bleuler, revised by Manfred Bleuler (1949).

MYŚLENIE POLITYCZNE

MTV-Platz, 20.7.1932.

ArML 4H046.

W Lüneburgu istniał wysoki poziom poparcia dla narodowego socjalizmu. Wielu mieszkańców Lüneburga było zwolennikami tak zwanego »ruchu«. Wszystkie dziedziny życia były przesiąknięte myśleniem narodowosocjalistycznym. To przygotowało grunt pod późniejsze zbrodnie.

Adolf Hitler (po lewej) na trybunach stadionu MTV. Na zdjęciu również późniejszy gauleiter Otto Telschow (po prawej) i późniejszy nadburmistrz Wilhelm Wetzel (na lewo od Telschowa), 20 lipca 1932 r.

StadtALg BS 44422.

Jedenaście dni przed wyborami do Reichstagu, 20 lipca 1932 r., Adolf Hitler odwiedził Lüneburg i przemawiał na trybunach stadionu sportowego MTV. NSDAP stała się najsilniejszą partią w wyborach z wynikiem 39,9%. Był to wynik o prawie dziesięć procent niższy od wyniku okręgu wyborczego w Hanowerze, ale o dwa procent wyższy od średniej krajowej.

Twierdzono, że 20 000 mężczyzn i kobiet przybyło na wiec wyborczy, aby wysłuchać Adolfa Hitlera. Odpowiadało to ówczesnej populacji miasta Lüneburg. W rzeczywistości wiele ławek pozostało pustych. Możliwe, że wielu mieszkańców Lüneburga nie chciało płacić za wstęp na to wydarzenie.

StadtALg BS 29425 r.

Kalendarz rozbiórki, arkusz lutowy z Otto Telschowem, 1938 r.

USHMM.

Harburg został włączony do miasta Hamburg w 1937 r. na mocy ustawy o obszarze metropolitalnym Hamburga. Administracja Gau Ost-Hannover przeniosła się do Lüneburga. Gauleiter Otto Telschow urodził się 27 lutego, dlatego jego portret znajduje się na lutowej stronie zrywanego kalendarza, który partia opublikowała raz w 1938 r. na rok 1939. Na pozostałych stronach znaleźli się między innymi Heinrich Himmler (październikowa strona kalendarza) i Adolf Hitler (kwietniowa strona kalendarza).

OTTO TELSCHOW (1876 – 1945)

Otto Telschow urodził się w Wittenberge. Jego rodzicami byli Marie i Wilhelm Telschow. Po zakończeniu kariery wojskowej w Wandsbek Hussar Regiment (Hamburg), był policjantem do początku I wojny światowej. Podczas wojny został inspektorem szpitali wojskowych. Był dwukrotnie żonaty i miał syna z drugiego małżeństwa z Hildegard Telschow.

Po I wojnie światowej kontynuował karierę w hamburskiej policji aż do zwolnienia w 1924 roku. Jako przywódca radykalnie prawicowej Deutschvölkische Freiheitspartei był politycznie nie do zaakceptowania. W 1925 r. wstąpił do NSDAP i w tym samym roku został awansowany na Gauleitera. Sprawował ten urząd do 1945 roku.

Otto Telschow u szczytu swojej potęgi przed ratuszem w Lüneburgu, około 1936 r. Fotograf Friedrich Johns.

Archiv der Lüneburger Landeszeitung.

Pocztówka, Otto Telschow-Straße w Zeven, 1942 r.

ArEGL 99.

W 1928 r. Gau Lüneburg-Stade został rozszerzony do Gau Ost-Hannover. W tym samym roku Otto Telschow założył tygodnik »Niedersachsen Stürmer«. W 1929 r. został posłem do parlamentu krajowego, a w latach 1930-1945 zasiadał w Reichstagu. Był zatem czołowym nazistą.

Od 1937 r. jego siedziba okręgowa znajdowała się przy Schießgrabenstraße 8/9 w Lüneburgu. W tym samym roku w Bremerhaven (obecnie dzielnica Surheide) wybudowano »Otto-Telschow-Miasto«, osiedle składające się ze 175 domów. Wiele ulic również nazwano imieniem Otto Telschowa.

Za wieloletnią lojalność Adolf Hitler podarował mu posiadłość Lopau, do której Telschow wprowadził się wraz z rodziną w 1942 roku. W 1944 r. został komisarzem obrony Rzeszy. Nie sprostał temu zadaniu.

Potwierdzenie śmierci Otto Telschowa i Heinricha Himmlera w Lüneburgu przez Kwaterę Główną 905, E. M. Harper, Brytyjska Armia Renu, 24 kwietnia 1947 r.

StadtALg PSLG-S 121.

Armia brytyjska namierzyła Telschowa w domku myśliwskim niedaleko Dahlenburga w maju 1945 roku. Podjął tam próbę samobójczą. Był leczony w szpitalu w Lüneburgu i odebrany przez żołnierzy armii brytyjskiej 30 maja 1945 roku. Podjął kolejną próbę samobójczą, której uległ 31 maja 1945 roku. Został pochowany tego samego dnia na Cmentarzu Centralnym w Lüneburgu. Lokalizacja jego grobu nie jest znana.

Ratusz w Lüneburgu, 1938 r.

StadtALg BS 4085.

NSDAP była jedyną partią startującą w wyborach do Reichstagu 10 kwietnia 1938 roku. Lüneburski ratusz Am Markt stał się dużą powierzchnią reklamową. Wyborom towarzyszyło późniejsze referendum w sprawie zjednoczenia Austrii z Rzeszą Niemiecką.

Große Bäckerstraße Lüneburg, bez daty.

StadtALg BS 44321.

NSDAP i myślenie narodowosocjalistyczne były wszechobecne. Wielu Lüneburczyków przyłączyło się do nich. Ulica Große Bäckerstraße była również przy każdej okazji oflagowana flagami ze swastyką jako symbolem »ruchu«.

Młodzież Hitlera i Liga Niemieckich Dziewcząt były organizacjami NSDAP. Organizowano zajęcia rekreacyjne dla zdrowych i dobrze przystosowanych dzieci i młodzieży. Noszono mundury, śpiewano piosenki, kultywowano wspólnotę i tradycje. Dziewczęta i chłopcy uczyli się także, jak walczyć i przetrwać na łonie natury.

Impreza zorganizowana przez umundurowane dziewczęta na dziedzińcu szkoły Wilhelma Raabego. Coroczne spotkanie BDM, po 1938 r.

StadtALg BS 47906 r.

REWALUACJA I DEWALUACJA

Efektem ubocznym współczesnej merytokracji jest to, że zdrowie fizyczne i psychiczne są wysoko cenione. Nauki przyrodnicze dały początek teorii dziedziczności, która została zastosowana do ludzi. Już pod koniec XIX wieku doprowadziło to do rozwoju »nauki rasowej«, »eugeniki« i »higieny rasowej«. Przez wiele dziesięcioleci determinowały one sposób, w jaki ludzie myśleli o chorych. Narodowi socjaliści również uczynili z tego swoją podstawę.

AWM, Canavan, dokumenty Myrtelle M., 1898-1945. GA 10.20.

Eugenika stanowiła naukową podstawę myślenia narodowych socjalistów. Eugenika dążyła do pozytywnego wpływania na ewolucję człowieka jako »super nauka« poprzez przezwyciężanie chorób i niepełnosprawności oraz zwiększanie ludzkich zdolności i wydajności. Zostało to uznane na arenie międzynarodowej, szczególnie w USA.

Różne specjalizacje zostały włączone do eugeniki. Symbolizuje to logo Drugiego Międzynarodowego Kongresu Eugenicznego. Dokument podpisany przez Henry’ego Fairfielda Osborna i Harry’ego Hamiltona Laughlina, wrzesień 1921 r.

Zdjęcie przedstawia Paulę Pöhlsen, 1. zwyciężczynię w Stuttgarcie w 1933 roku, wykonującą stanie na rękach na nierównych drążkach na dziedzińcu hali MTV w Lüneburgu podczas przedolimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego jesienią 1935 roku.

StadtALg,BS, XX-MTV-Treubund-1044.

Narodowi socjaliści zinterpretowali »eugenikę« w kategoriach etnicznych. Domniemana »rasa aryjska« została uznana za wyższą. Ludzie, którzy nie należeli do tej »rasy panów« w oczach narodowych socjalistów byli dewaluowani. Dotyczyło to w szczególności Żydów, ale także osób z niższych klas społecznych, przestępców, dysydentów, chorych i niepełnosprawnych.

Otwarte ćwiczenia na boisku sportowym podczas pierwszego okręgowego festiwalu gimnastyki w Winsen 1 lipca 1934 r.

StadtALg, BS, XX-MTV-Treubund-1024.

W centrum myślenia narodowych socjalistów było stworzenie

stworzenie »zdrowego, czystej krwi ciała narodowego«. W trakcie ruchu gimnastycznego po 1850 r. istniała już świadomość znaczenia utrzymania zdrowego ciała poprzez sport. W ramach narodowego socjalizmu opieka zdrowotna stała się kultem ciała w celu wzmocnienia »rasy aryjskiej«

Aby przekonać jak najwięcej osób do swoich idei, biolodzy rasowi polegali na intensywnej propagandzie. Nie stronili od oszustw i przesady.

»Niebezpieczeństwo silniejszej reprodukcji gorszych« z »Volk und Rasse«, październik 1936 r.

Bawarska Biblioteka Państwowa Monachium | Archiwum zdjęć.

To jest zdjęcie wystawowe »Reichsnährstand«. Ma ono udowodnić, że zdrowi Niemcy wymierają. Ale obliczenia są błędne.

Wydawanie pieniędzy na osoby potrzebujące opieki było uważane za »antyspołeczne«. Osoby dotknięte chorobą zostały zdewaluowane jako »bezużyteczne pasożyty«.

Plakat miesięcznika »Neues Volk« Urzędu Polityki Rasowej NSDAP propagujący eugenikę i »eutanazję«. Rzesza Niemiecka około 1937 roku.

bpk | Niemieckie Muzeum Historyczne | Arne Psille.

Plakat Towarzystwa Eugenicznego, Haywood Norfolk, Wielka Brytania, około 1935 r.

Instytut Galtona/Archiv der Eugenics Society, Biblioteka Instytutu Wellcome.

Propagandę na rzecz eugeniki prowadzono również w innych krajach na całym świecie. Pokazuje to przykład Wielkiej Brytanii.

»Można wysiewać tylko zdrowe nasiona«.

Pocztówka reklamuje, że małżeństwa powinny być zawierane tylko z partnerami zdrowymi eugenicznie. Certyfikat eugeniczny. USA, około 1924 r.

Kolekcja Roberta Bogdana. Medical Historical Library, Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library, Uniwersytet Yale.

Plakat miesięcznika »Neues Volk« Urzędu Polityki Rasowej NSDAP propagujący eugenikę i »eutanazję«. Rzesza Niemiecka około 1936 roku.

Biblioteka Państwowa w Berlinie.

Wiele krajów wprowadziło przepisy dotyczące »higieny rasowej«. Inne kraje zastanawiały się nad tym. Oba były wykorzystywane przez narodowych socjalistów w ich propagandzie.

Od 1933 roku w Niemczech organizowano wystawy i kręcono filmy mające przekonać osoby niepełnosprawne i chore, że są bezwartościowe. Podczas wojny w filmach pokazywano również zabijanie osób niepełnosprawnych.

Strona ze scenariusza »Istnienie bez życia« z 25 października 1942 roku.

BArch R 96 I-8 Blatt 45.

W przypadku filmu dokumentalnego »Istnienie bez życia« (1942) Hermanna Schweningera, scenariusz przewidywał pokazanie gazowania osób niepełnosprawnych w scenie »Die Erlösung« (Odkupienie). Scena z mordowaniem ludzi gazem została w rzeczywistości nakręcona w ośrodku zagłady Pirna-Sonnenstein.

Film fabularny »Oskarżam« trafił do kin w 1941 roku. Obejrzało go wiele osób. Film został oparty na powieści »Misja i sumienie« (1936) Hellmutha Ungera, który później planował i przygotowywał »eutanazję dzieci«.

Plakat filmowy »Oskarżam«, 1941.

Niemiecki Instytut Filmowy i Muzeum Filmu.

Hellmuth Unger: Misja i sumienie. Oldenburg 1936.

ArEGL 183.

Powieść Hellmutha Ungera »Misja i sumienie«, opublikowana w 1936 roku, stała się podstawą propagandowego filmu »Oskarżam«.

»Uwolnienie zniszczenia życia niegodnego życia. Jego miara i forma« autorstwa Karla Bindinga i Alfreda Hoche’a, 1920 r.

ArEGL 181.

W książce tej profesor prawa karnego Karl Binding i psychiatra Alfred Hoche jako pierwsi usprawiedliwili bezkarne zabijanie osób chorych i niepełnosprawnych. Określili ich mianem »balastu egzystencji« i uznali za legalne »odkupienie« lub zamordowanie ich na rzecz społeczności. To, co w 1920 roku istniało jedynie jako gra umysłowa, stało się rzeczywistością 20 lat później.

»Ale nie dać nieuleczalnie choremu, który pragnie śmierci, odkupienia poprzez łagodną śmierć, to już nie jest współczucie, ale jego przeciwieństwo.« (strona 38)

»W kategoriach ekonomicznych, ci kompletni idioci […] byliby tymi, których istnienie najbardziej obciąża ogół społeczeństwa. […] W przypadku zabicia umysłowo martwej osoby, która […] nie jest w stanie […] rościć sobie prawa do […] życia, subiektywne roszczenie również nie jest naruszane.« (str. 50 | 51)

Alfred Hoche, około 1923 r.

Z: Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Lipsk, 1923.

Karl Binding, około 1909 r.

Instytut Historii Miasta we Frankfurcie nad Menem (ISG FFM), ISG FFM S7P nr 1245, fotograf Georg Brakesch.

ALFRED HOCHE (1865 – 1943)

Alfred Hoche, około 1923 r.

Z: Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Lipsk, 1923.

Alfred Hoche był psychiatrą. Pochodził z Wildenhain koło Torgau (Saksonia) z rodziny chrześcijańskich pastorów. Ożenił się z Hedwig Goldschmidt, Żydówką ze Strasburga. Ich jedyny syn zginął we Francji podczas I wojny światowej. Hoche studiował w Berlinie i początkowo chciał zostać ginekologiem. Kiedy jego profesor zmarł, wyjechał do Heidelbergu i skupił się bardziej na neurologii. W 1891 roku habilitował się z psychiatrii. Został profesorem we Fryburgu i prowadził badania głównie nad chorobami nerwów i rdzenia kręgowego. Jego myślenie charakteryzowało się konserwatyzmem. Odrzucał metody psychoanalizy. Był również członkiem Niemieckiej Partii Ojczyzny.

Jego współpraca nad książką »Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« (Uwolnienie zniszczenia życia niegodnego życia) uczyniła go intelektualnym pionierem narodowosocjalistycznego mordowania chorych. Dostarczył medycznych argumentów na rzecz mordowania nieuleczalnie chorych.

Po przejściu na emeryturę nie pisał już żadnych specjalistycznych książek. Jego żona zmarła w 1937 r., a on sam w 1943 r.

KARL BINDING (1841 – 1920)

Karl Binding był niemieckim profesorem prawa karnego i rektorem Uniwersytetu w Lipsku. Pochodził z Frankfurtu nad Menem i miał syna, który został pisarzem.

Karl Binding studiował prawo w Heidelbergu i Getyndze, a w 1863 roku uzyskał tytuł doktora. Rok później został profesorem w Heidelbergu. Następnie objął stanowiska profesorskie w Bazylei, Fryburgu Bryzgowijskim, Strasburgu i Lipsku. W międzyczasie był rektorem Uniwersytetu w Lipsku, za co został honorowym obywatelem Lipska i otrzymał tytuł doktora honoris causa.

Karl Binding był zwolennikiem »klasycznej« szkoły prawa karnego, dla której kara stanowiła etyczną odpłatę, a nie społeczną ochronę przed dalszymi przestępstwami. Jednym z jego głównych punktów było rozróżnienie między świadomie i nieświadomie popełnionymi przestępstwami o różnych poziomach kary. Książka »Zezwolenie na niszczenie życia niegodnego życia« (Zezwolenie na niszczenie życia niegodnego życia), napisana wspólnie z Alfredem Hoche, została opublikowana wkrótce po śmierci Bindinga w 1920 roku. Jako ekspert prawa karnego rozwinął argumentację na rzecz bezkarnego zabijania chorych. Po śmierci został pochowany we Fryburgu. W 2010 roku miasto Lipsk pozbawiło go odznaczenia.

Karl Binding, około 1909 r.

Instytut Historii Miasta we Frankfurcie nad Menem (ISG FFM), ISG FFM S7P nr 1245, fotograf Georg Brakesch.

Otto Snell (2. rząd, 3. od lewej) w otoczeniu personelu pielęgniarskiego i pacjentów szpitala wojskowego w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu. Pocztówka, około 1917 r.

ArEGL 156-5.

Myślenie Karla Bindinga i Alfreda Hoche’a charakteryzowała pierwsza wojna światowa. Z powodu wojennych niedoborów śmiertelność w sanatorium i domu opieki w Lüneburgu wynosiła 17 procent w latach 1916 i 1918. Podczas głodowej zimy w 1917 roku zmarł prawie jeden na czterech pacjentów. Do 1918 r. wskaźnik obłożenia spadł do około 700 pacjentów. Wiele budynków zostało następnie zajętych przez pracowników lub wykorzystanych jako szpitale wojskowe dla ofiar wojny.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg s. 81.

Myślenie charakteryzujące się »eugeniką« i »higieną rasową« dotarło również do sanatorium i domu opieki w Lüneburgu. Centrum socjalne zostało wykorzystane do przeprowadzenia odpowiednich kursów szkoleniowych. Dyrektor medyczny Max Bräuner, jako szef Biura Polityki Rasowej, prowadził wykłady na temat »dziedzicznego zdrowia« i »higieny rasowej«. Wspierał wydział zdrowia, którego głównym zadaniem w czasach narodowego socjalizmu było edukowanie ludzi w zakresie »opieki dziedzicznej i rasowej«.

Stopień, w jakim myślenie zmieniło się w ciągu zaledwie kilku lat, można pokazać, porównując różne wydania książek tego samego autora.

»Opieka nad zdrowiem psychicznym. Podręcznik do nauczania i samokształcenia dla pielęgniarek zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz do przygotowania do egzaminu pielęgniarskiego« autorstwa Valentina Faltlhausera (1925).

W 1925 r. »opieka dziedziczna i rasowa« nie odgrywała żadnej roli w podręczniku dla opiekunów. W wydaniu z 1939 r. wprowadzono rozróżnienie między chorobami dziedzicznymi i zewnętrznymi. Ustawy »o ochronie zdrowia dziedzicznego« i »o zapobieganiu chorobom dziedzicznym« zajmowały osobny rozdział.

»Opieka nad zdrowiem psychicznym. Podręcznik dla pielęgniarek obłąkanych« autorstwa Valentina Faltlhausera (1939).

»Podręcznik psychiatrii« Eugena Bleulera (1916).

W 1916 r. w standardowej pracy Eugena Bleulera na temat opieki psychiatrycznej nie było żadnych odniesień do »higieny dziedzicznej i rasowej«. W 1937 roku poświęcił on cały rozdział »higienie dziedzicznej i rasowej«. W wydaniu opublikowanym przez jego syna w 1949 r. rozdział ten został zachowany, choć skrócony. W przedmowie wyjaśnił, że nie wszystko na temat »higieny dziedzicznej i rasowej« było błędne.

»Podręcznik psychiatrii« Eugena Bleulera (1937).

»Podręcznik psychiatrii« Eugena Bleulera, poprawiony przez Manfreda Bleulera (1949).