NFC zu H-P-02-2

»DEZENTRALE EUTHANASIE«

Das Ende der »Aktion T4« bedeutete nicht das Ende der Ermordung erwachsener Erkrankter. Sie ging weiter. Insgesamt wurden mehr als 200.000 Erkrankte mit Medikamenten sowie durch Unter- und Mangelversorgung ermordet. Von Lüneburg aus gab es Verlegungen erwachsener Erkrankter in Tötungsanstalten, in denen mit Medikamenten gemordet wurde. Die hohen Sterberaten legen nahe, dass es auch in Lüneburg zu Morden an erwachsenen Erkrankten mit Medikamenten und durch Hungersterben kam.

DEZENTRALE EUTHANASIE

Im Jahr 1941 endet die Aktion T4.

Aber das Töten von Kranken geht weiter.

Es sterben noch über 200 Tausend Kranke.

Sie sterben nicht mit Gas,

aber durch Medikamente.

Oder sie verhungern.

Auch Kranke aus der Anstalt in Lüneburg werden

so ermordet.

Sie sterben in Tötungs-Anstalten und

in der Anstalt in Lüneburg.

Neun Erkrankte, die im Laufe ihres Lebens einmal in der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt gewesen waren, wurden 1942 und 1943 in die Tötungsanstalt Hadamar verlegt. Unter ihnen befanden sich auch die drei geborenen Lüneburger*innen Wilhelmine Dankert, Martin Bey und Heinz Eckhardt. Nur Wilhelmine Dankert überlebte. Die anderen Erkrankten verhungerten oder wurden mit Medikamenten ermordet.

Im Jahr 1941 endet die Aktion T4.

Aber das Töten geht weiter.

Zum Beispiel: in der Tötungs-Anstalt in Hadamar.

In den Jahren 1942 und 1943 kommen

9 Kranke aus Lüneburg nach Hadamar.

3 Kranke sind sogar in Lüneburg geboren:

Wilhelmine Dankert, Martin Bey und

Heinz Eckhardt.

Wilhelmine Dankert überlebt als Einzige

in Hadamar.

Sie wird nicht ermordet.

Die anderen bekommen zu wenig zu essen

und verhungern.

Oder sie werden mit Medikamenten ermordet.

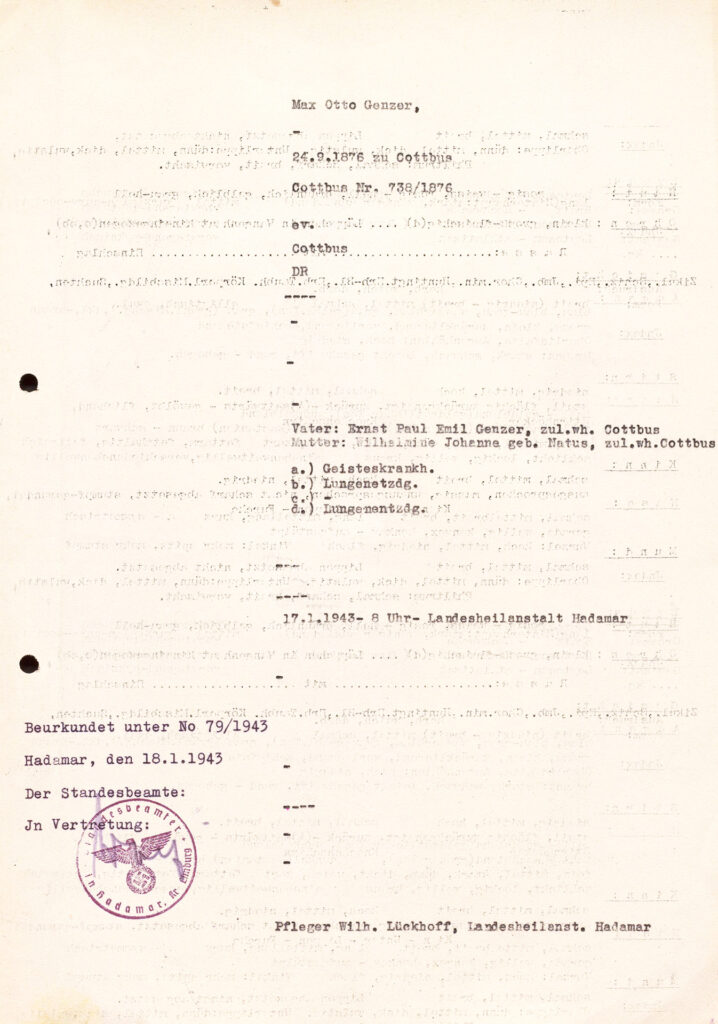

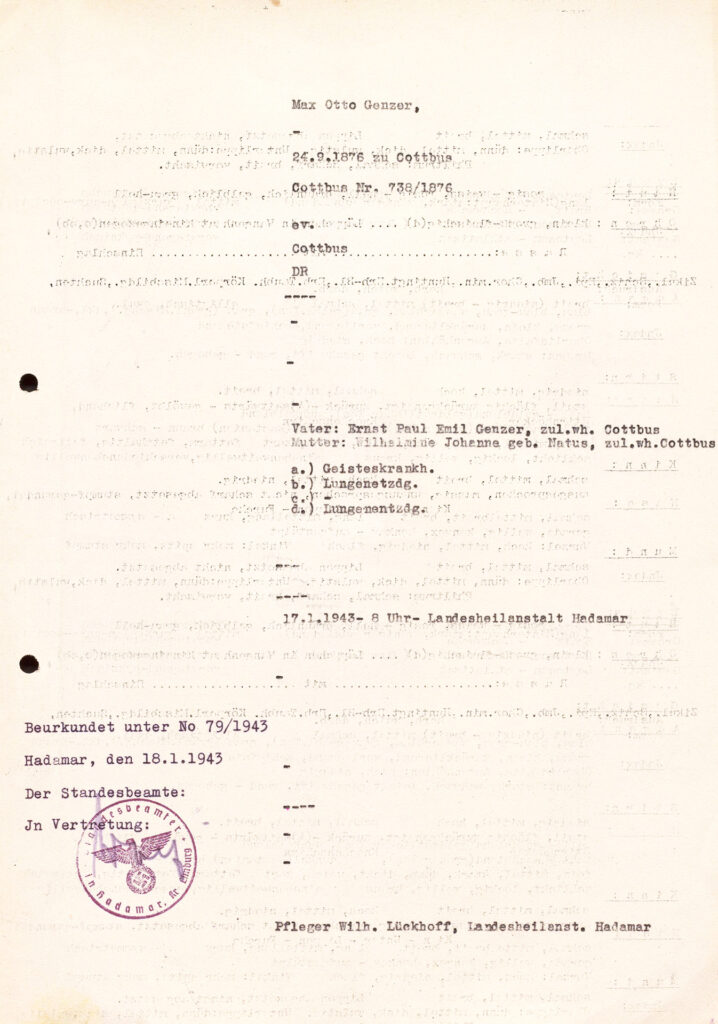

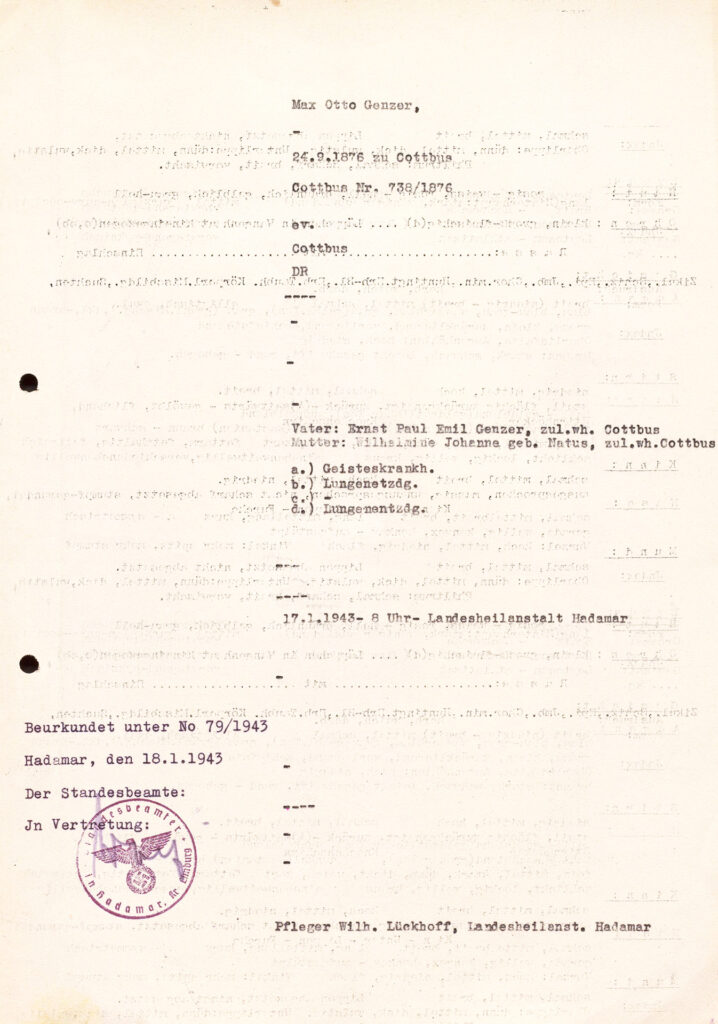

Für Otto Genzers Sterbeurkunde verwendete das Standesamt Hadamar die Rückseite eines Formulars, das ursprünglich dazu diente, die Erkrankten anhand rassenbiologischer Merkmale zu bewerten.

Archiv Gedenkstätte Hadamar. 12 K Nr. 3478.

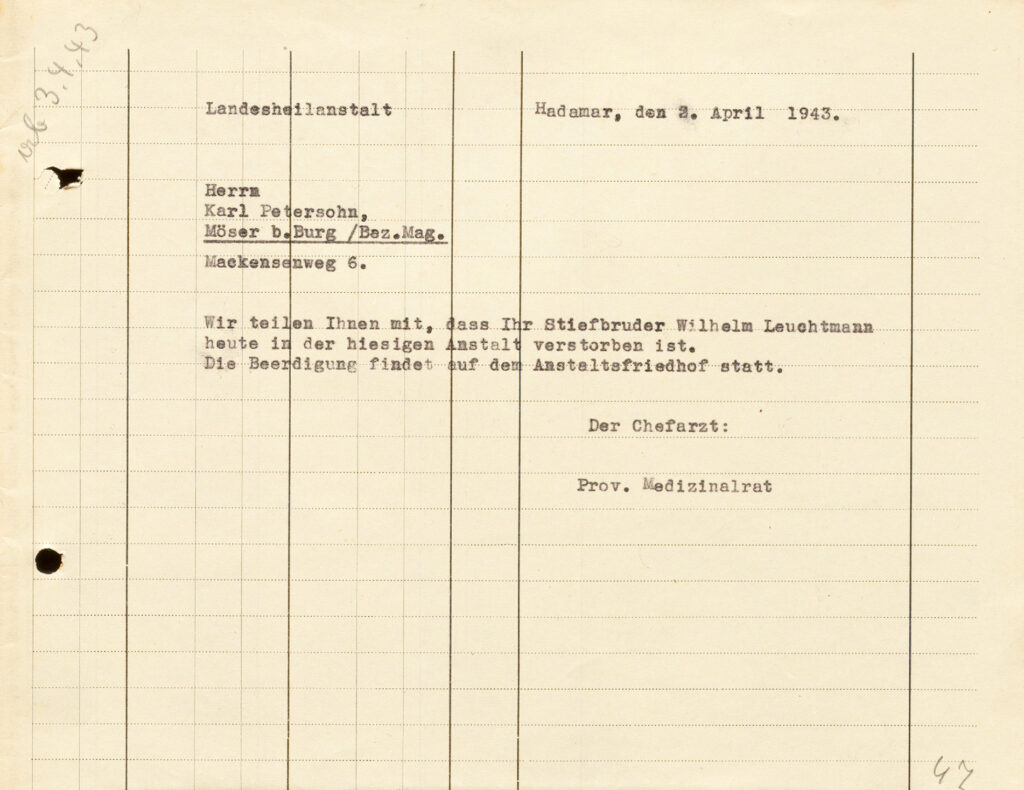

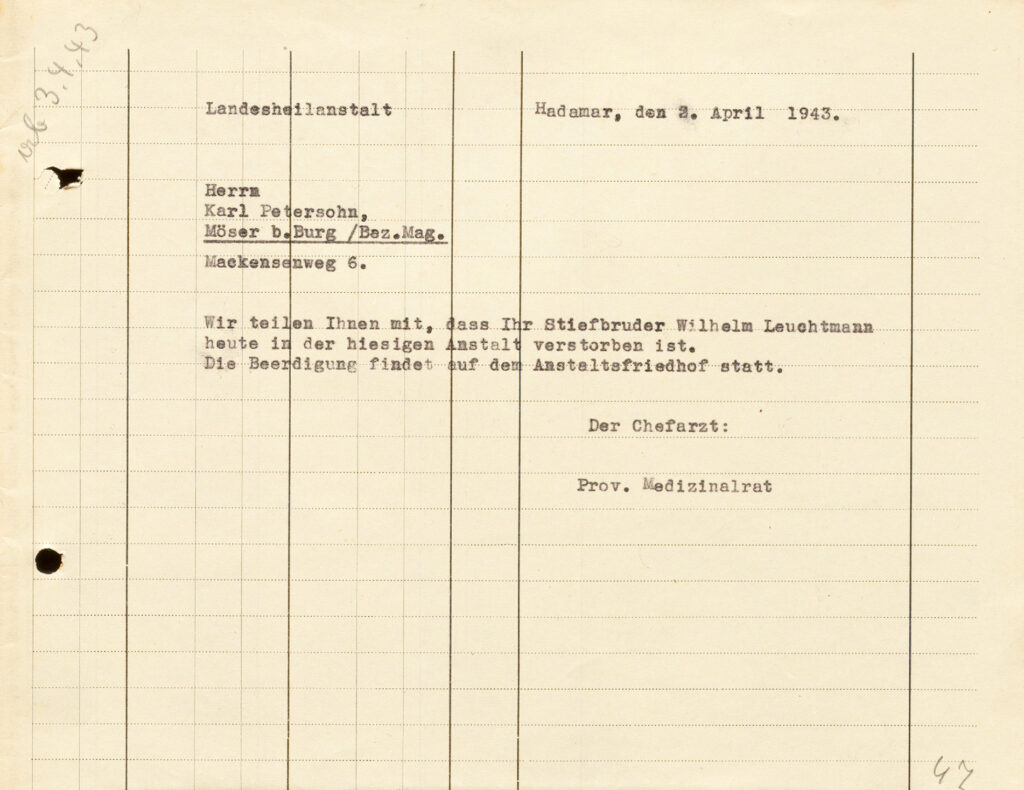

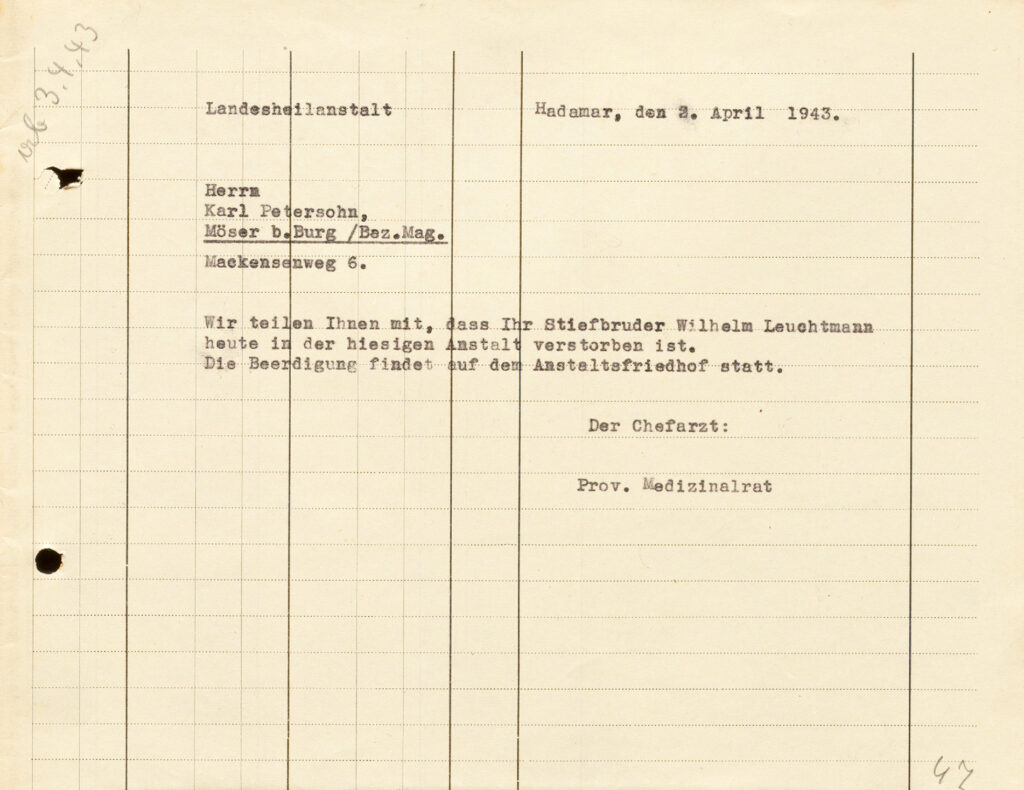

Wilhelm Leuchtmanns Sterbeurkunde wurde auf die herausgerissene Seite eines Buchhaltungsheftes geschrieben.

Brief an Karl Petersohn vom 2. April 1943.

Archiv Gedenkstätte Hadamar. 12 K Nr. 1760.

Nach dem Ersten Weltkrieg kehrten viele Soldaten mit einer Belastungsstörung nach Hause zurück, auch Wilhelm Leuchtmann (1886 – 1943) aus Bremen. Er wurde 1919 in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen und nach Wunstorf verlegt. Von dort wurde er zusammen mit dem Lüneburger Patienten Otto Genzer (1876 – 1943) Anfang 1943 nach Hadamar gebracht. Otto Genzer wurde fünf Tage nach der Ankunft ermordet, Wilhelm Leuchtmann vier Wochen später.

Nach dem Ersten Weltkrieg kommen

die Soldaten zurück nach Hause.

Viele kommen krank zurück.

Sie haben schlimme Sachen erlebt.

Darum werden sie krank.

Einer von ihnen ist Wilhelm Leuchtmann.

Wilhelm Leuchtmann kommt im Jahr 1919

in die Anstalt nach Lüneburg.

Später kommt er nach Wunstorf.

Das Gleiche passiert mit Otto Genzer.

Er ist auch krank und

kommt von Lüneburg nach Wunstorf.

Zusammen kommen sie von Wunstorf

in die Tötungs-Anstalt Hadamar.

Das ist im Jahr 1943.

Otto Genzer wird nach 5 Tagen getötet.

Wilhelm Leuchtmann wird

nach 4 Wochen getötet.

Die Sterbe-Urkunde von Otto Genzer

gibt es noch.

Darauf steht, wie Otto gestorben ist.

Vieles davon stimmt nicht.

Die Sterbe-Urkunde ist auf die Rückseite

von einem anderen Formular gedruckt.

Die Sterbe-Urkunde von Wilhelm Leuchtmann

gibt es auch noch.

Darauf steht, wie Wilhelm gestorben ist.

Vieles davon stimmt da auch nicht.

Die Sterbe-Urkunde ist

auf einer herausgerissenen Seite geschrieben.

Die Nazis haben sich keine Mühe

mit den Sterbe-Urkunden gegeben.

Denn Kranke waren bei den Nazis nichts wert.

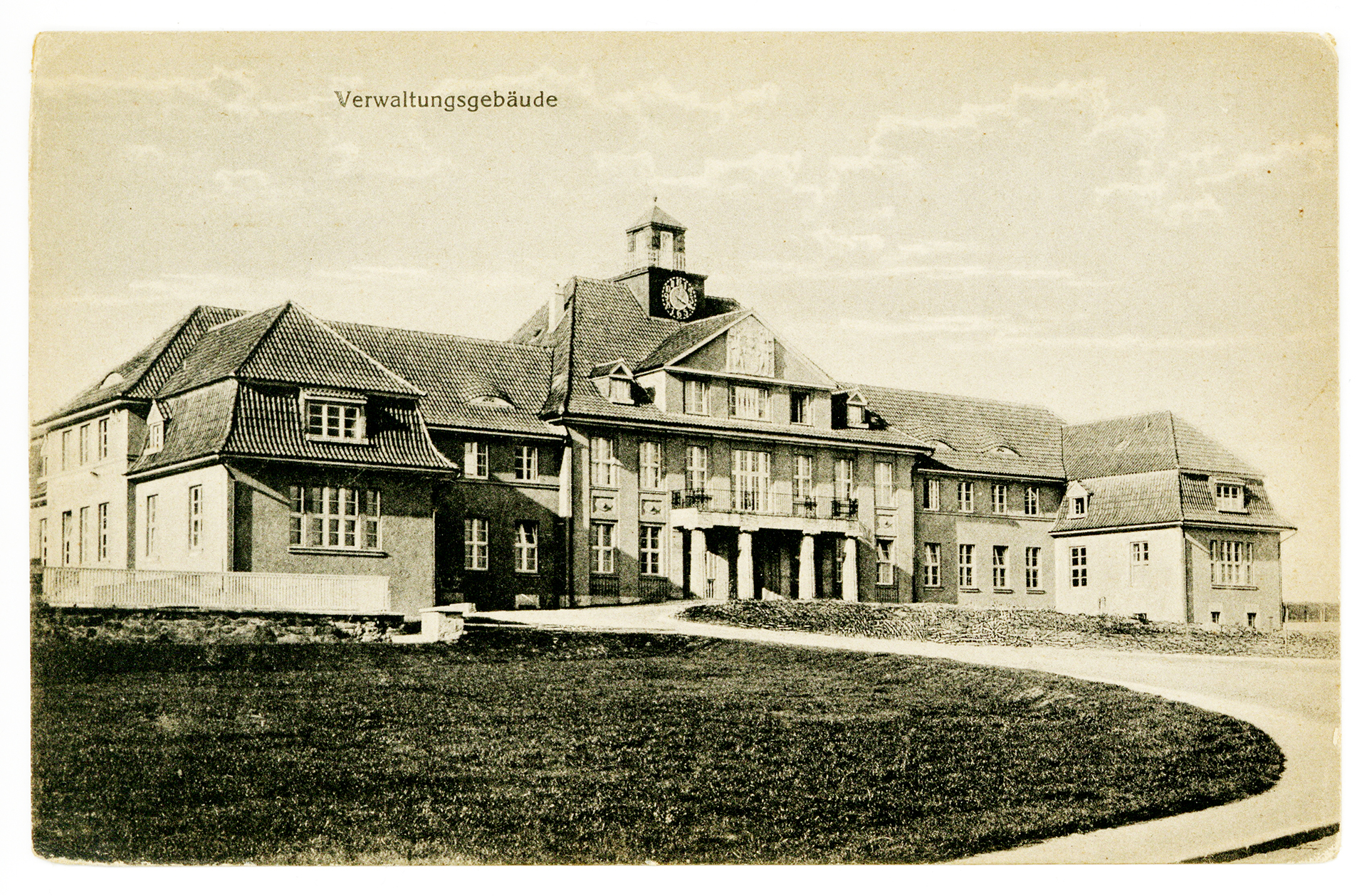

298 Erkrankte aus der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt wurden am 8. September 1943 in die Tötungsanstalt Pfafferode (Mühlhausen) verlegt. Etwa 250 von ihnen wurden ermordet. Das entspricht einer Sterberate von über 80 Prozent. Die Erkrankten wurden in Pfafferode mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Medikamenten und durch Nahrungsentzug ermordet.

Die Anstalt Pfafferode ist

eine Tötungs-Anstalt von der Aktion T4.

Sie ist in Thüringen.

Man bringt 298 Kranke aus Lüneburg

nach Pfafferode.

Dort ermordet man die Kranken.

Das ist am 8. September 1943.

Etwa 250 Kranke aus Lüneburg werden ermordet:

• Sie bekommen kein Essen.

• Sie bekommen zu viele Medikamente.

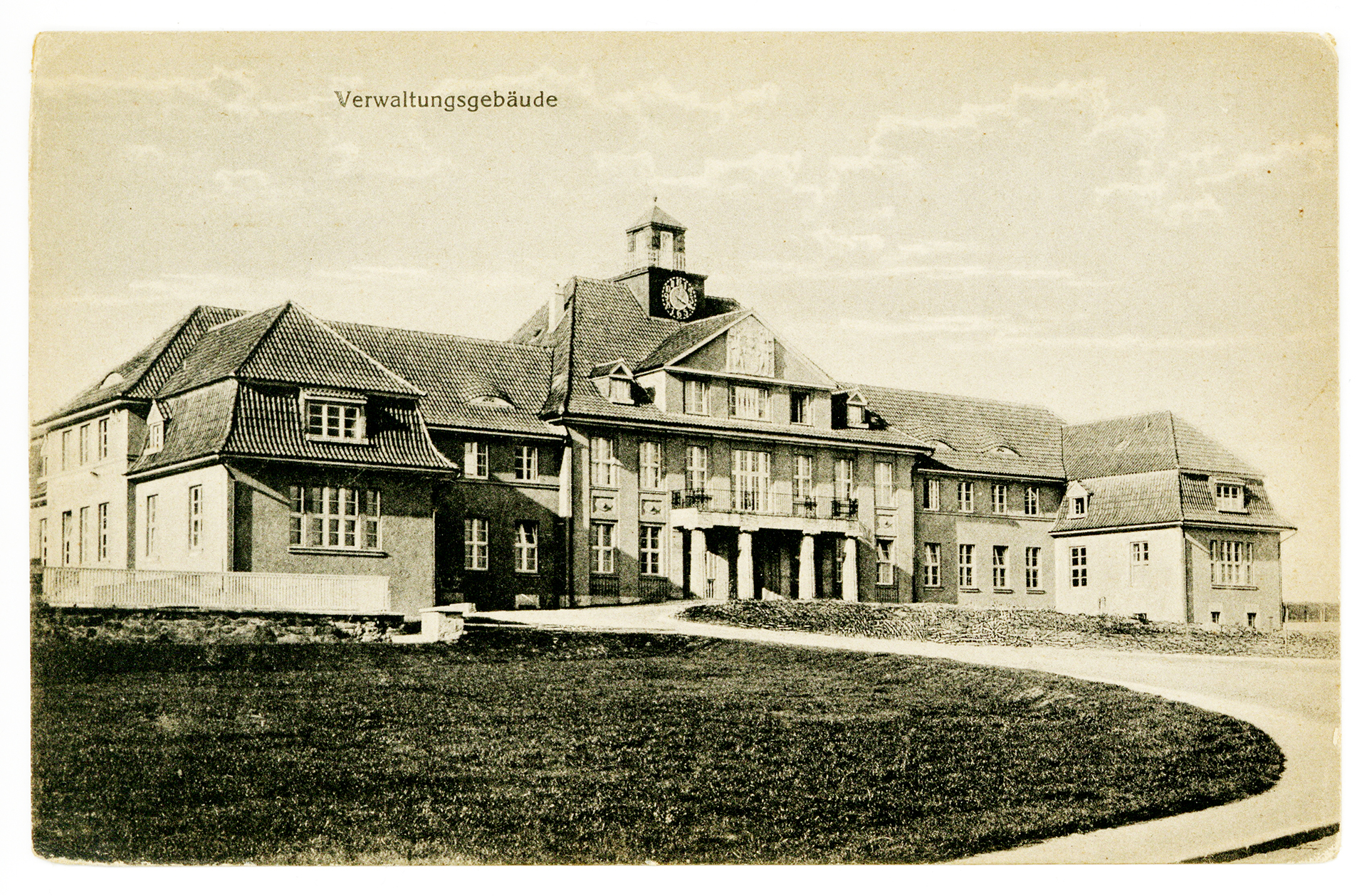

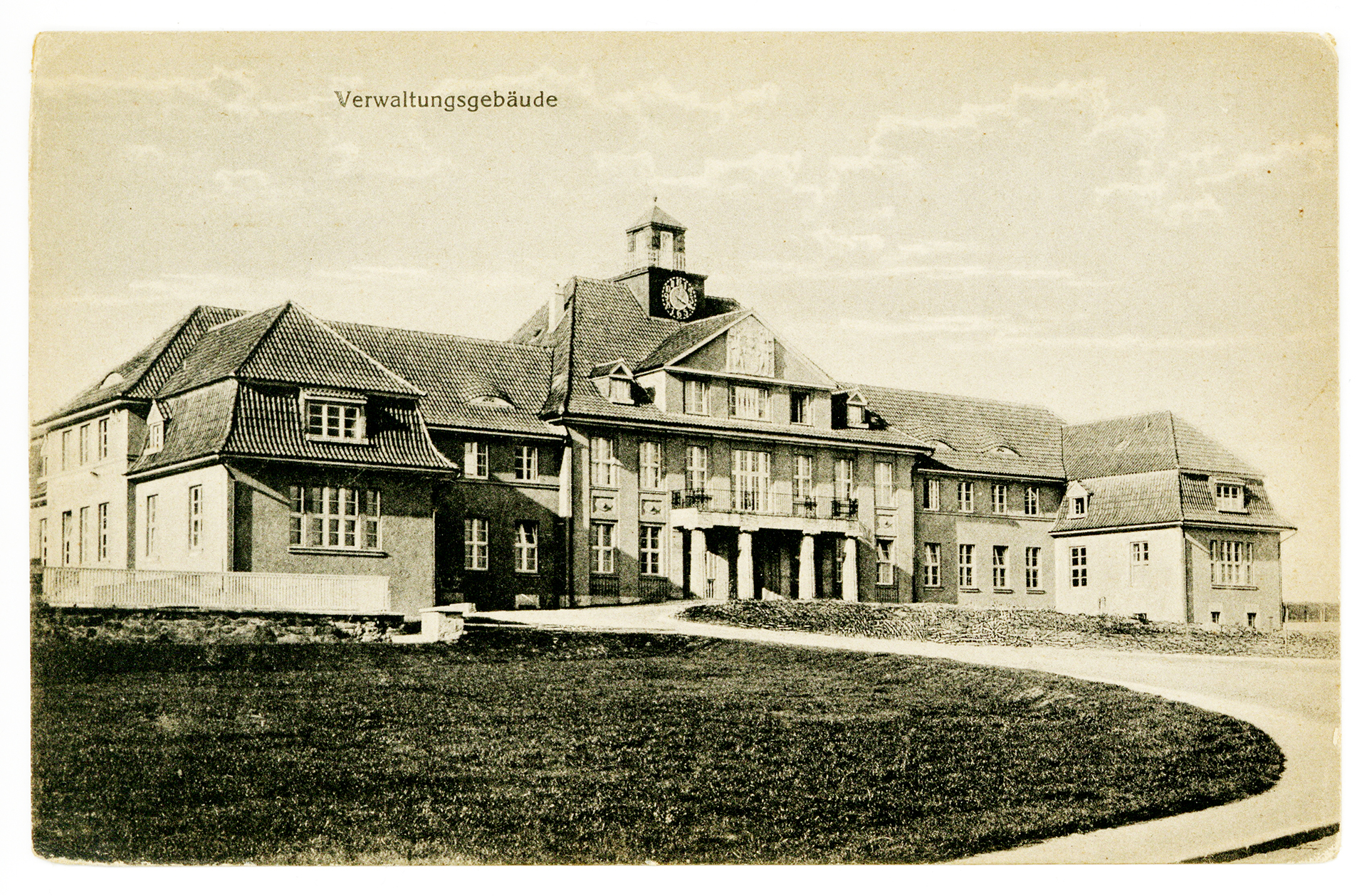

Das ist eine Postkarte von der Anstalt Pfafferode aus dem Jahr 1912.

Man sieht das Haupthaus mit den Büros.

Postkarte der Landesheilanstalt Pfafferode in Mühlhausen, Verwaltungsgebäude, um 1912.

ArEGL 99.

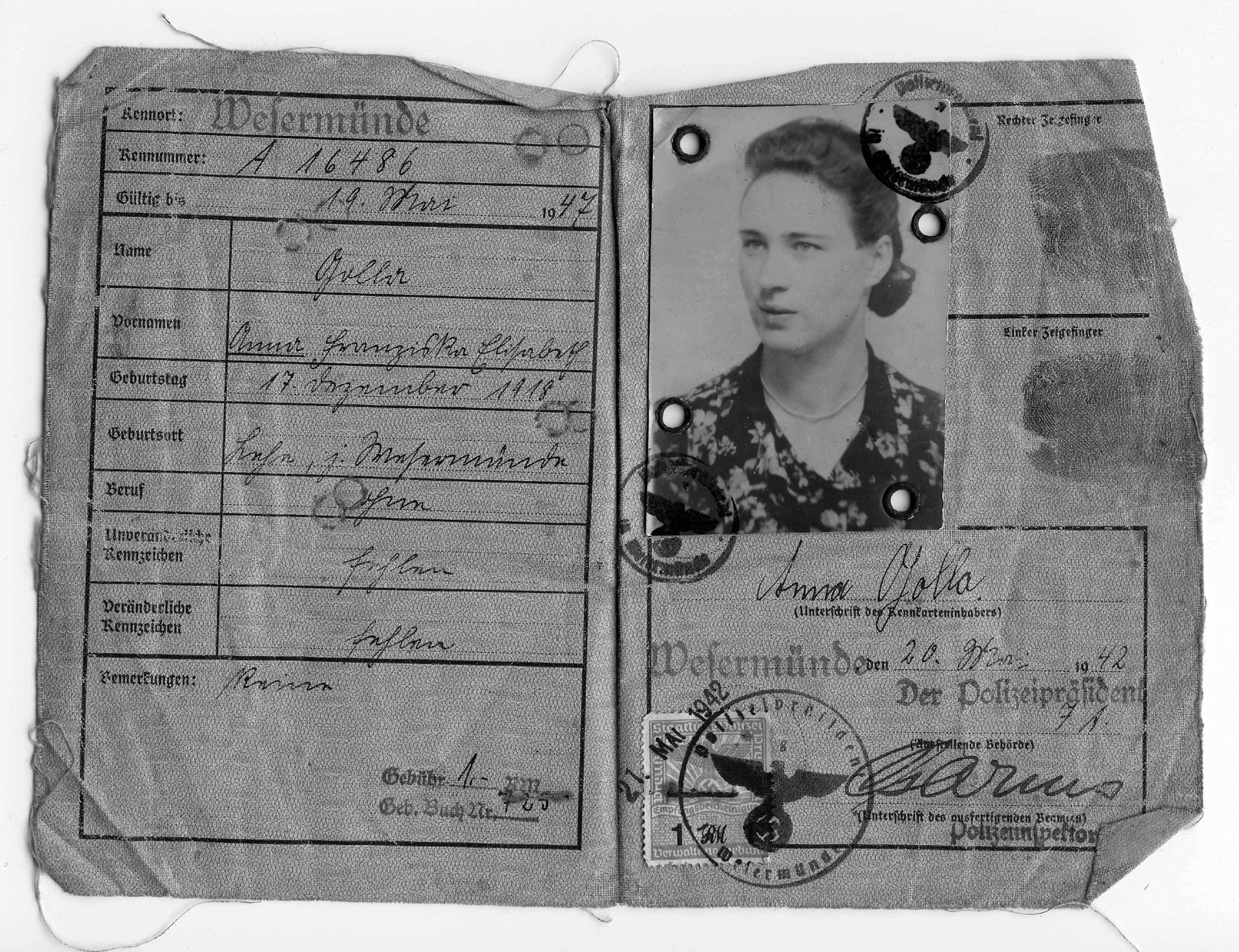

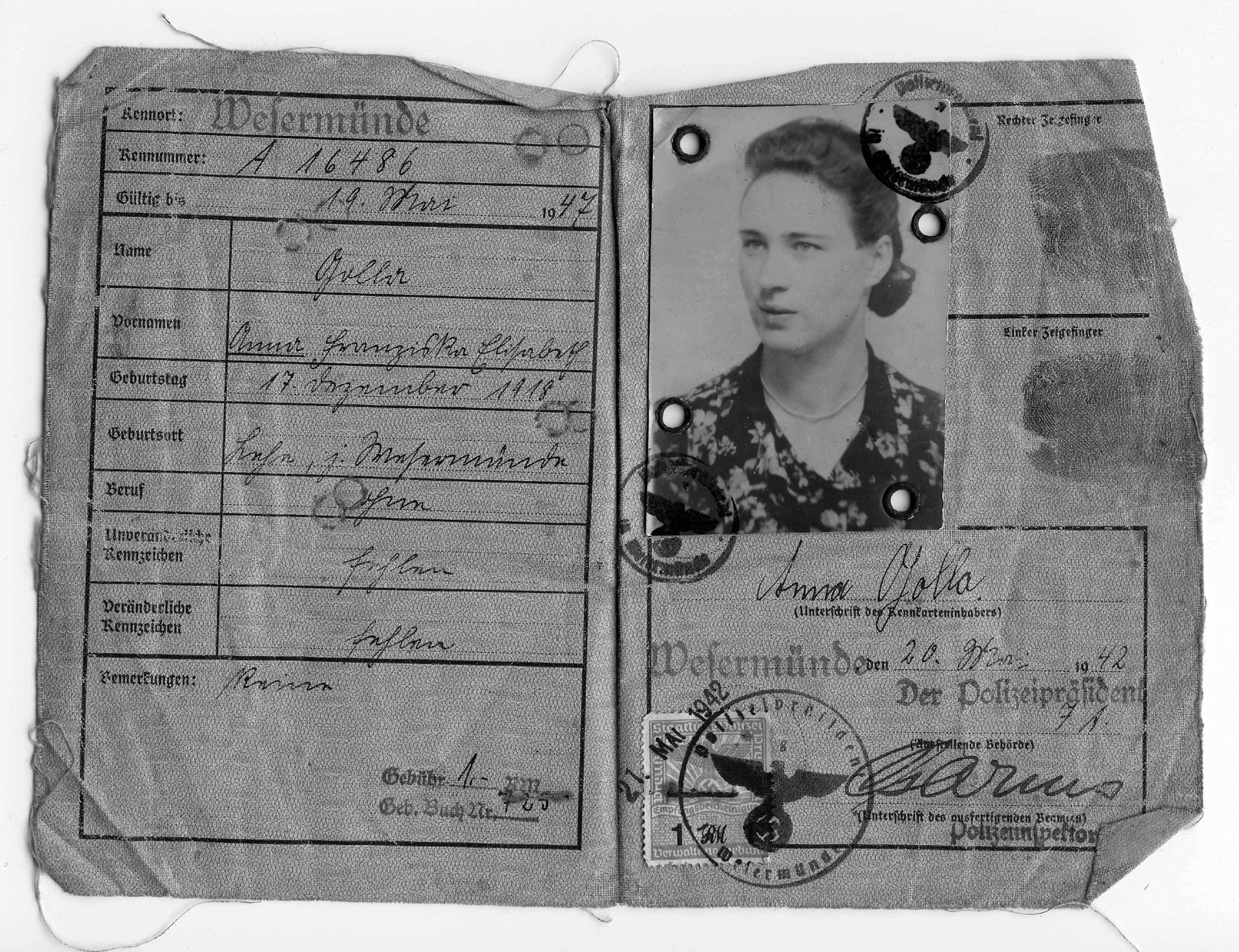

ANNA GOLLA (1918 – 1944)

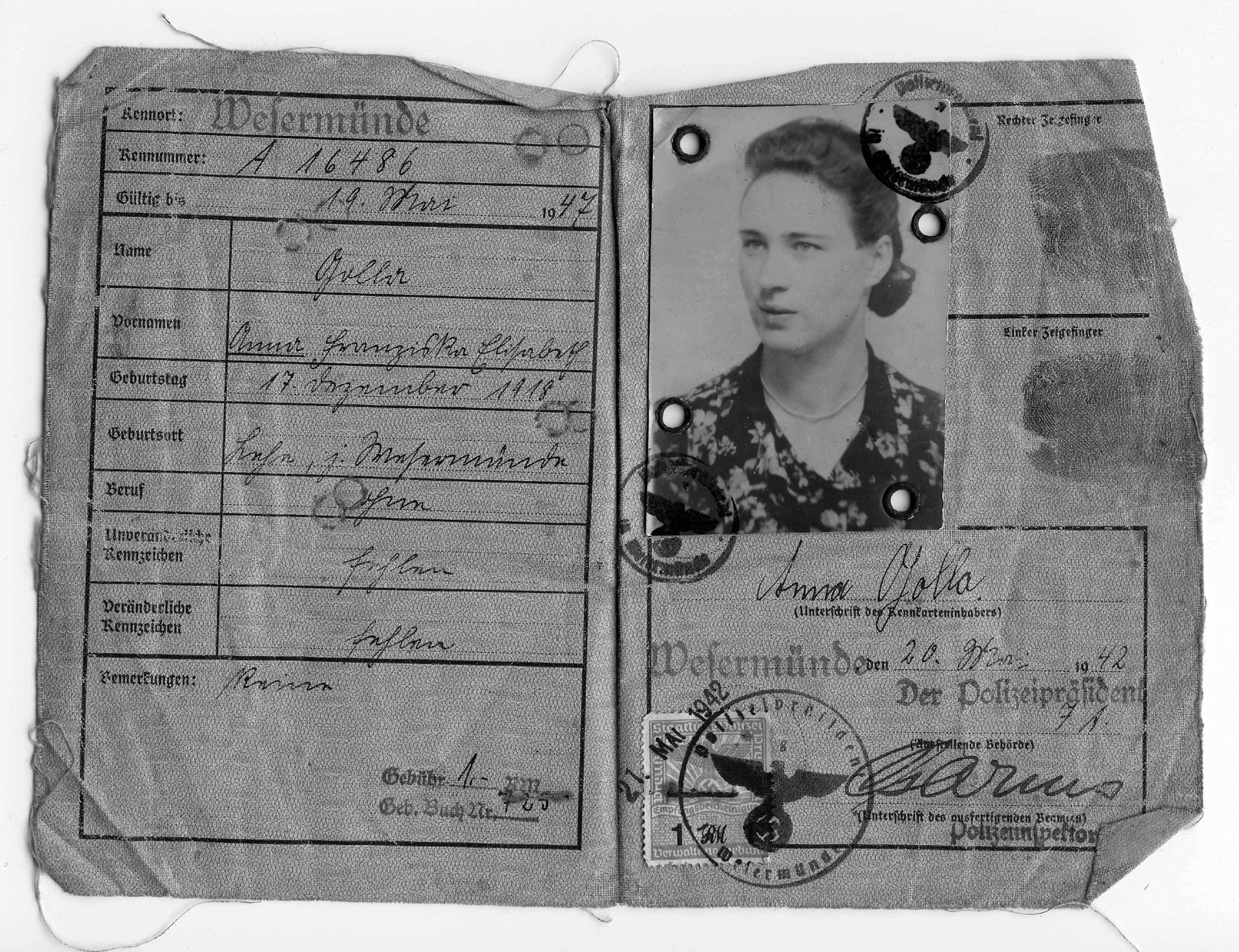

Anna Gollas Kennkarte des Deutschen Reiches, 20.3.1942.

Privatbesitz Angelika Beltz.

Anna Golla war die Schwester des »T4«-Opfers August Golla. Sie erkrankte zwei Jahre später als ihr Bruder. Sie wurde in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt. Die Mutter versuchte, über Briefe Kontakt zu ihrer Tochter zu halten und war in großer Sorge. Sie hatte bereits ihren Sohn in der »Euthanasie« verloren.

Das ist ein Pass von Anna Golla.

Sie ist die Schwester von August Golla.

August Golla stirbt bei der Aktion T4.

Anna Golla wird 2 Jahre nach ihrem Bruder krank.

Sie kommt auch in die Anstalt Pfafferode.

Die Mutter von Anna macht sich Sorgen.

Sie will nicht noch ein Kind verlieren

durch den Kranken-Mord.

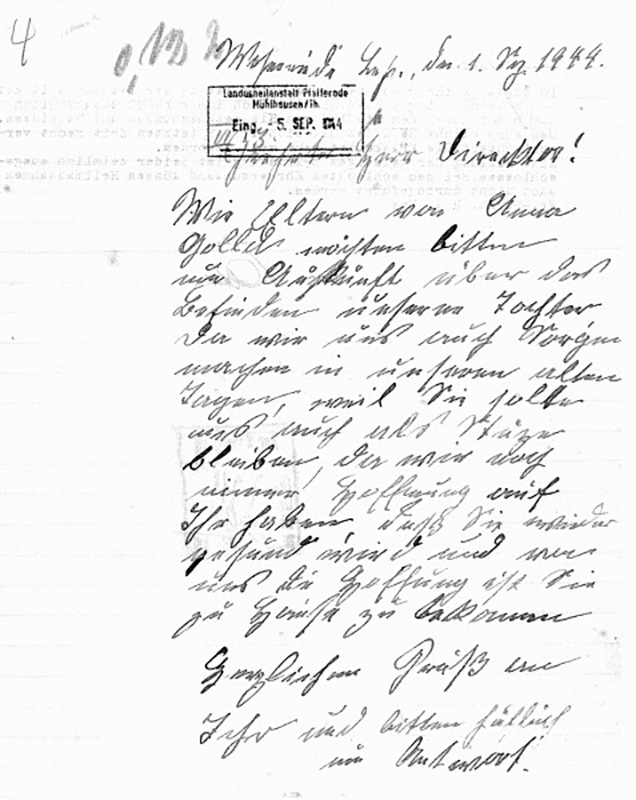

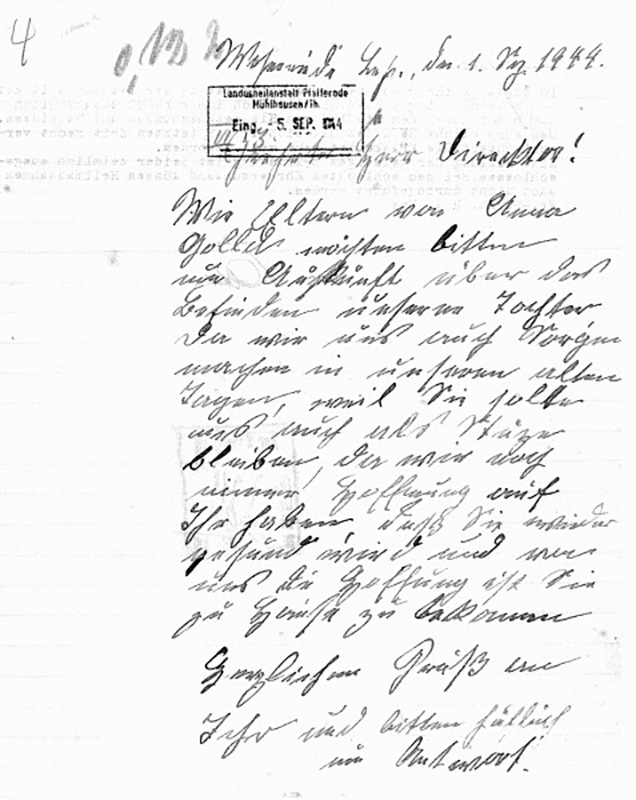

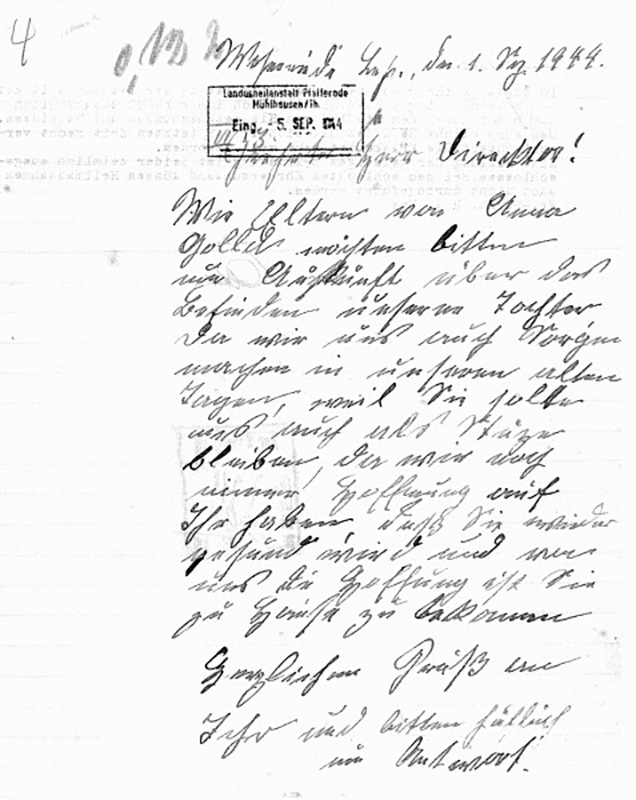

Schreiben von Christine Golla an Anna Golla, 1.9.1944. Anna Golla starb am 11.10.1944 an Mangelversorgung.

Kopie Privatbesitz Angelika Beltz.

»[…] Wir Eltern von Anna Golla möchten bitten um Auskunft über das Befinden unserer Tochter da wir uns auch Sorgen machen in unseren alten Tagen […] da wir noch immer Hoffnung auf sie haben, daß sie wieder gesund wird und weil uns die Hoffnung ist sie zu Gesicht zu bekommen.«

Christine Golla schreibt einen Brief

an ihre Tochter Anna in Pfafferode.

Die Mutter macht sich Sorgen.

Sie hofft:

Anna wird wieder gesund.

Aber das passiert nicht.

Anna bekommt zu wenig Essen.

Sie verhungert.

Sie stirbt im Oktober 1944.

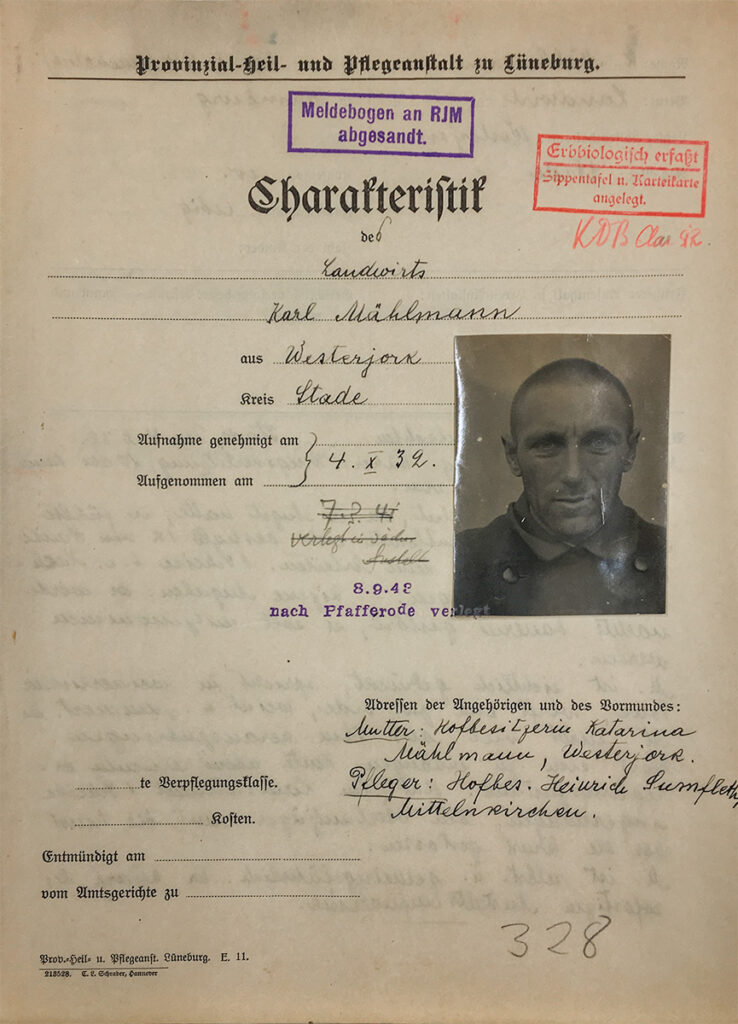

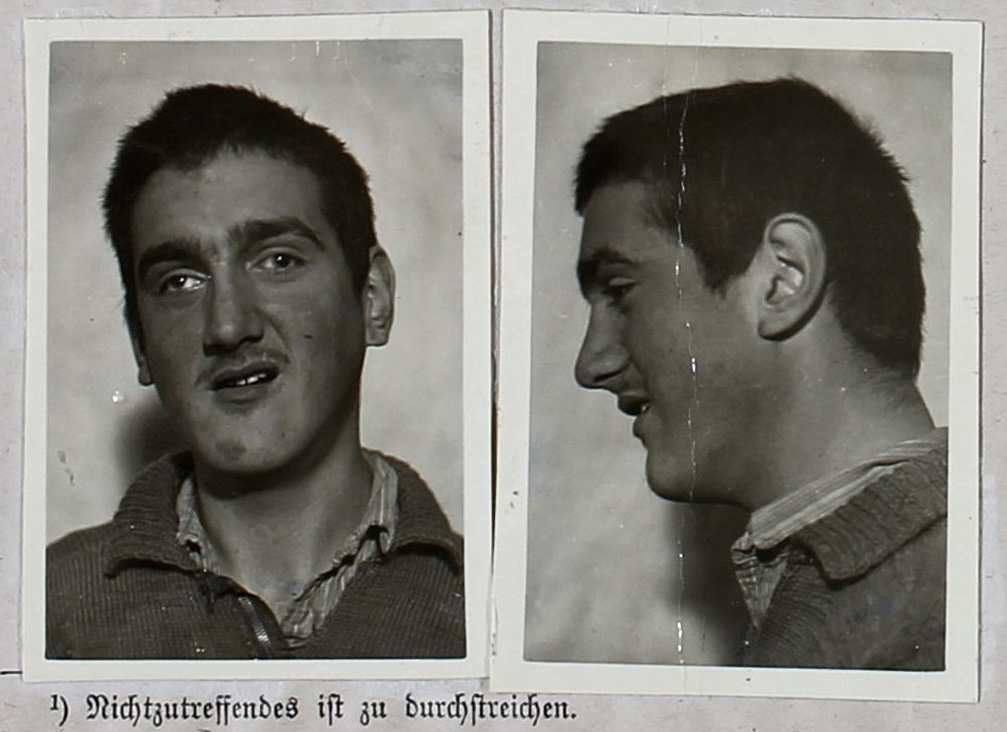

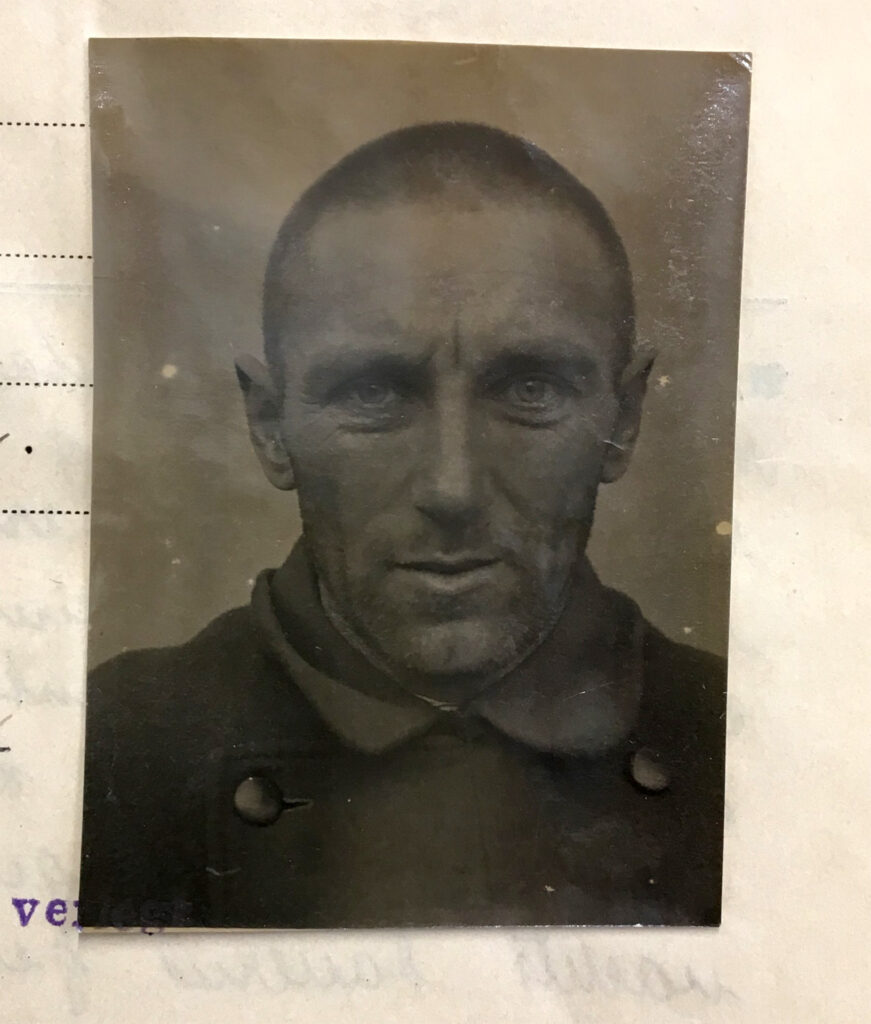

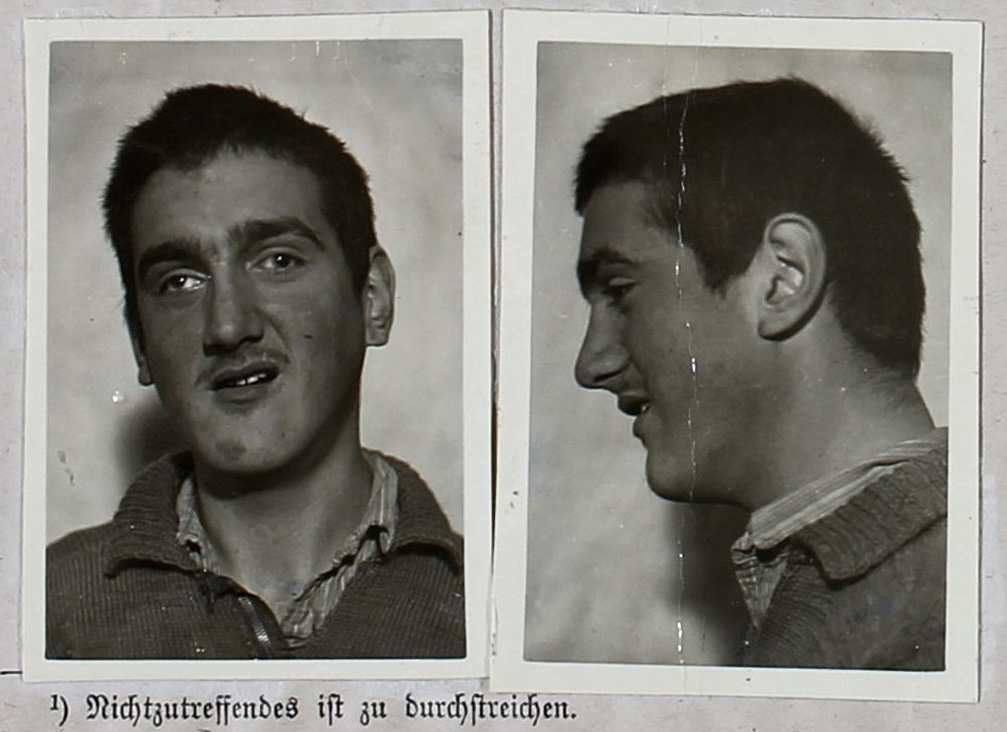

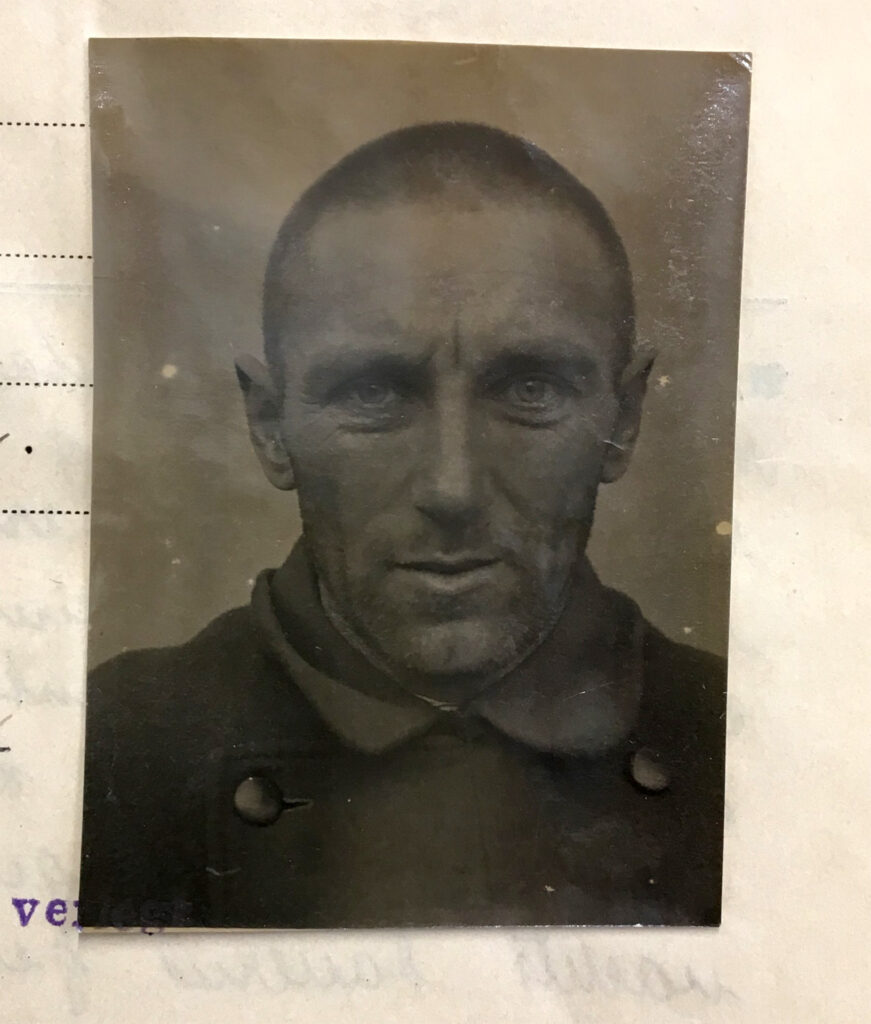

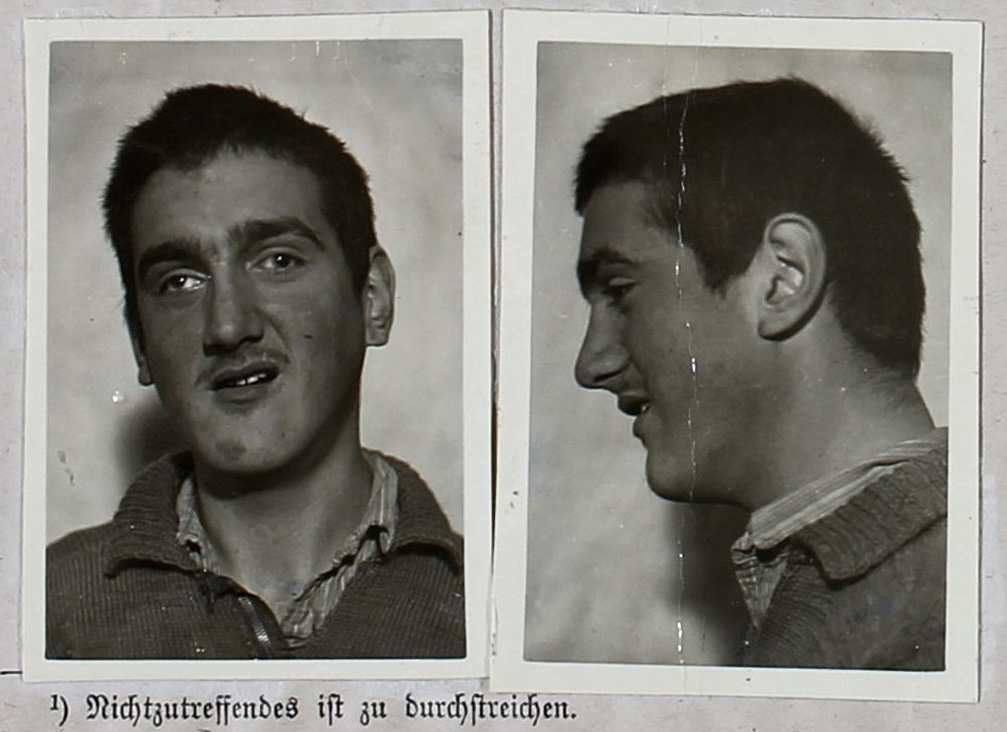

Fünf Tage nach der Anstaltsaufnahme seiner Mutter Katharina, wurde Karl Mählmann am 8. September 1943 nach Pfafferode verlegt. Aus einem durchgestrichenen Eintrag ist zweifelsfrei erkennbar, dass er bereits zwei Jahre zuvor in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein hätte verlegt werden sollen.

Das ist ein Foto von Karl Mählmann.

Er ist in der Anstalt in Lüneburg.

Im Jahr 1941 soll er

in die Aktion T4 kommen.

Aber das passiert nicht.

Er hat Glück.

2 Jahre später hat er kein Glück.

Er kommt in die Tötungs-Anstalt

nach Pfafferode.

Auch Karl Mählmanns Mutter Katharina

ist krank.

Er und seine Mutter sind 5 Tage zusammen in der Anstalt in Lüneburg.

Dann muss Karl Mählmann nach Pfafferode.

Dort wird er ermordet.

Auszug aus dem Krankenblatt von Karl Mählmann.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 01334.

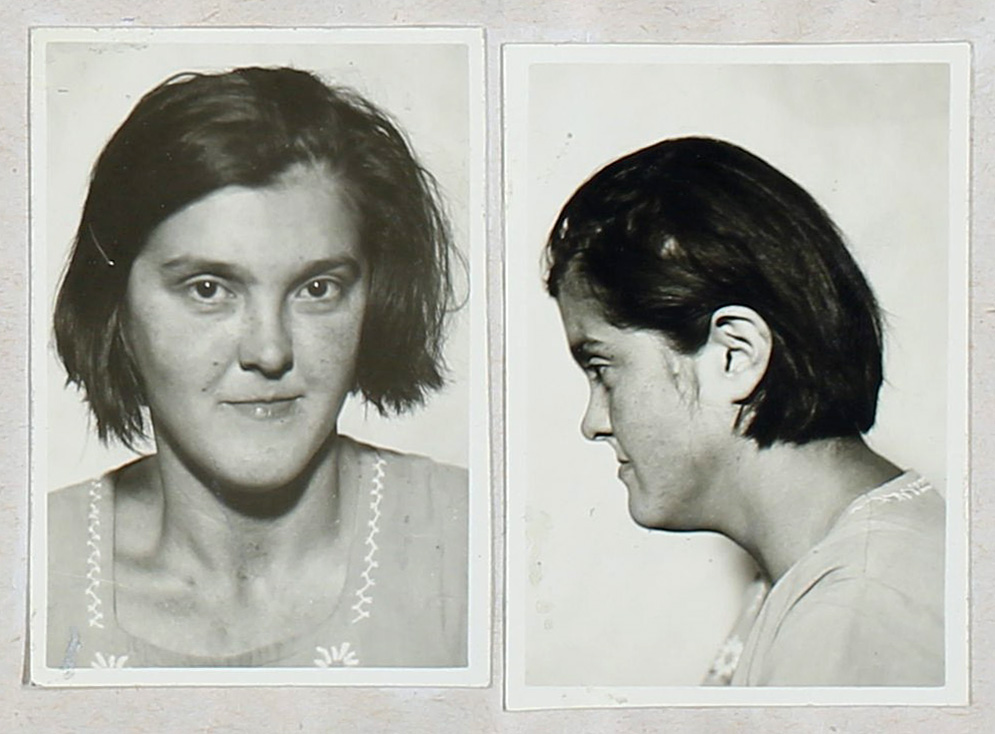

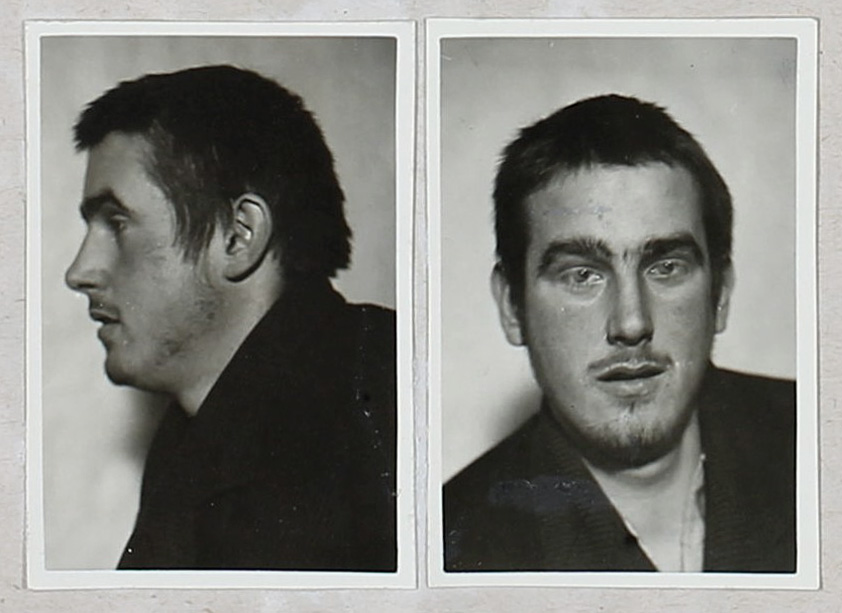

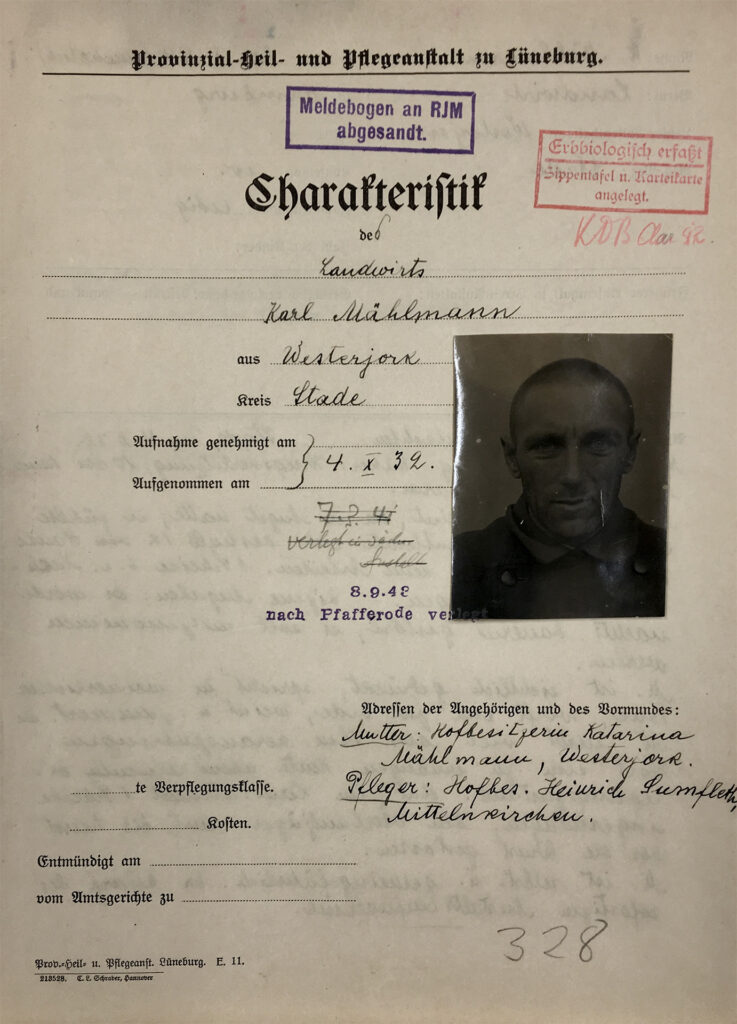

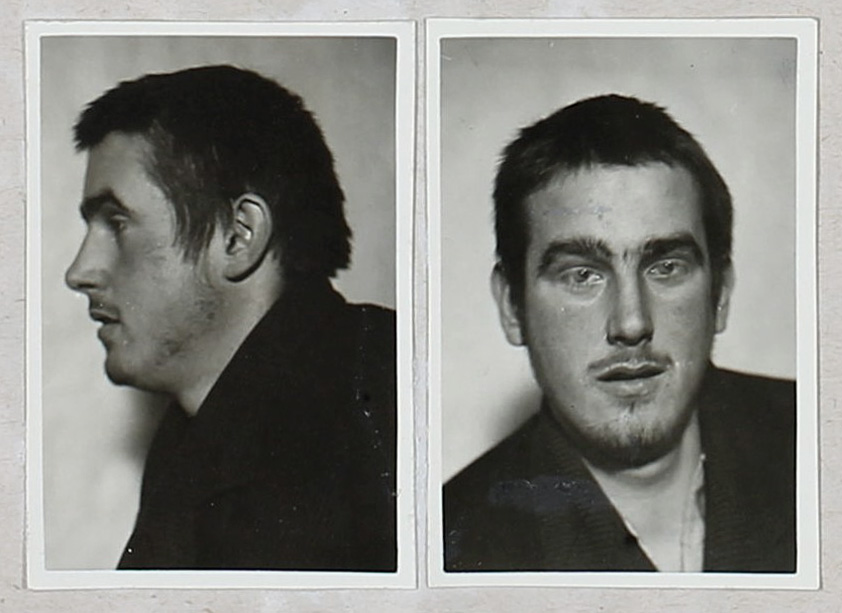

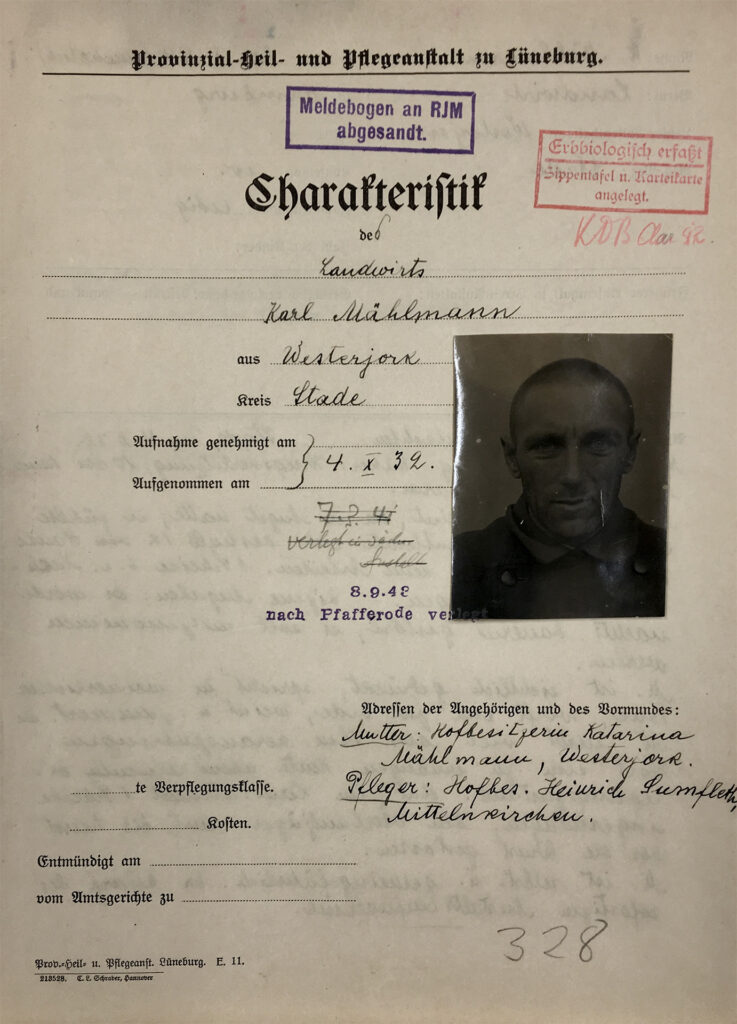

GERTRUD (1916 – 1945), HERBERT (1919 – 1945) UND GERHARD GLASS (1921 – 1944)

Gertrud, Herbert und Gerhard Glass, 1938.

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 1560,

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 103/88 Nr. 441,

NLA Hannover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 Nr. 1630.

Die Geschwister Glass wurden in Wilhelmsburg geboren und hatten wohl von Geburt an geistige Beeinträchtigungen. Die Eltern waren Inspektor Kurt Glass und Melitta, geb. Döge. Die Kinder gingen zur Hilfsschule, erhielten aber wegen fehlender Leistungen keine Zeugnisse. In den 1930er-Jahren zog die Familie von Wilhelmsburg nach Sassendorf (Kreis Lüneburg).

1937 wurden die Geschwister zur Unfruchtbarmachung angezeigt. Herbert und Gerhard wurden am 6. Juli 1938, Gertrud einen Tag später im Lüneburger Krankenhaus zwangssterilisiert. Der Widerstand ihres Vaters Kurt Glass hatte keinen Erfolg. Ein Jahr später erkrankte er und wurde in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen. Er starb 1939.

Am 13. Mai 1942 wurden auch die drei Geschwister in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen.

Am 8. September 1943 wurden sie in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt. Gerhard starb dort am 7. März 1944, Herbert acht Wochen später am 15. Mai 1944 und Gertrud ein Jahr später am 14. Mai 1945. Sie starben alle drei an Nahrungsmangel.

GERTRUD, HERBERT UND GERHARD GLASS

Gertrud, Herbert und Gerhard Glass sind Geschwister.

Sie alle haben eine Behinderung.

Sie gehen auf eine Hilfsschule in Hamburg.

Aber sie schaffen die Schule nicht.

Sie ziehen um in die Nähe von Lüneburg.

Dort meldet jemand die Geschwister beim Amt,

weil sie eine Behinderung haben.

Das Amt sagt: Die Geschwister sollen unfruchtbar gemacht werden.

Denn sie sollen keine Kinder bekommen.

Die Nazis denken:

Menschen mit Behinderung bekommen auch

Kinder mit Behinderung.

Im Jahr 1937 bekommen die 3 Geschwister

eine Zwangs-Sterilisation.

Ihr Vater ist dagegen.

Aber er ist selber krank.

Er kommt in die Anstalt nach Lüneburg.

Er stirbt dort im Jahr 1939.

Im Jahr 1942 kommen die 3 Geschwister

auch in die Anstalt nach Lüneburg.

Im Jahr 1943 kommen sie

in die Tötungs-Anstalt nach Pfafferode.

Dort werden sie ermordet.

Man lässt sie verhungern.

Gerhard stirbt am 7. März 1944.

Herbert stirbt am 15. Mai 1944.

Und Gertrud stirbt am 14. Mai 1945.

Sie sind alle Opfer vom Kranken-Mord.

Das sind Fotos von Gerhard, Herbert und

Gertrud Glass aus dem Jahr 1937.

Die Fotos hat man

gegen ihren Willen gemacht.

Darum sehen sie sehr traurig aus.

Unter den in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegten Erkrankten befanden sich sieben mit ausländischer Herkunft. Sie waren alle Zwangsarbeiter*innen und erst wenige Wochen vor der Verlegung in der Lüneburger Heil- und Pflege-Anstalt aufgenommen worden. Nur zwei überlebten: Sofia Godula (Polen) und Heinrich Efinoff (staatenlos).

Die Nazis bringen viele Kranke aus der Anstalt in Lüneburg in die Tötungs-Anstalt Pfafferode.

7 Kranke sind aus anderen Ländern.

Sie sind Zwangs-Arbeiter und sind erst seit Kurzem in der Anstalt in Lüneburg.

Nur 2 Zwangs-Arbeiter überleben in Pfafferode:

Sofia Godula und Heinrich Efinoff.

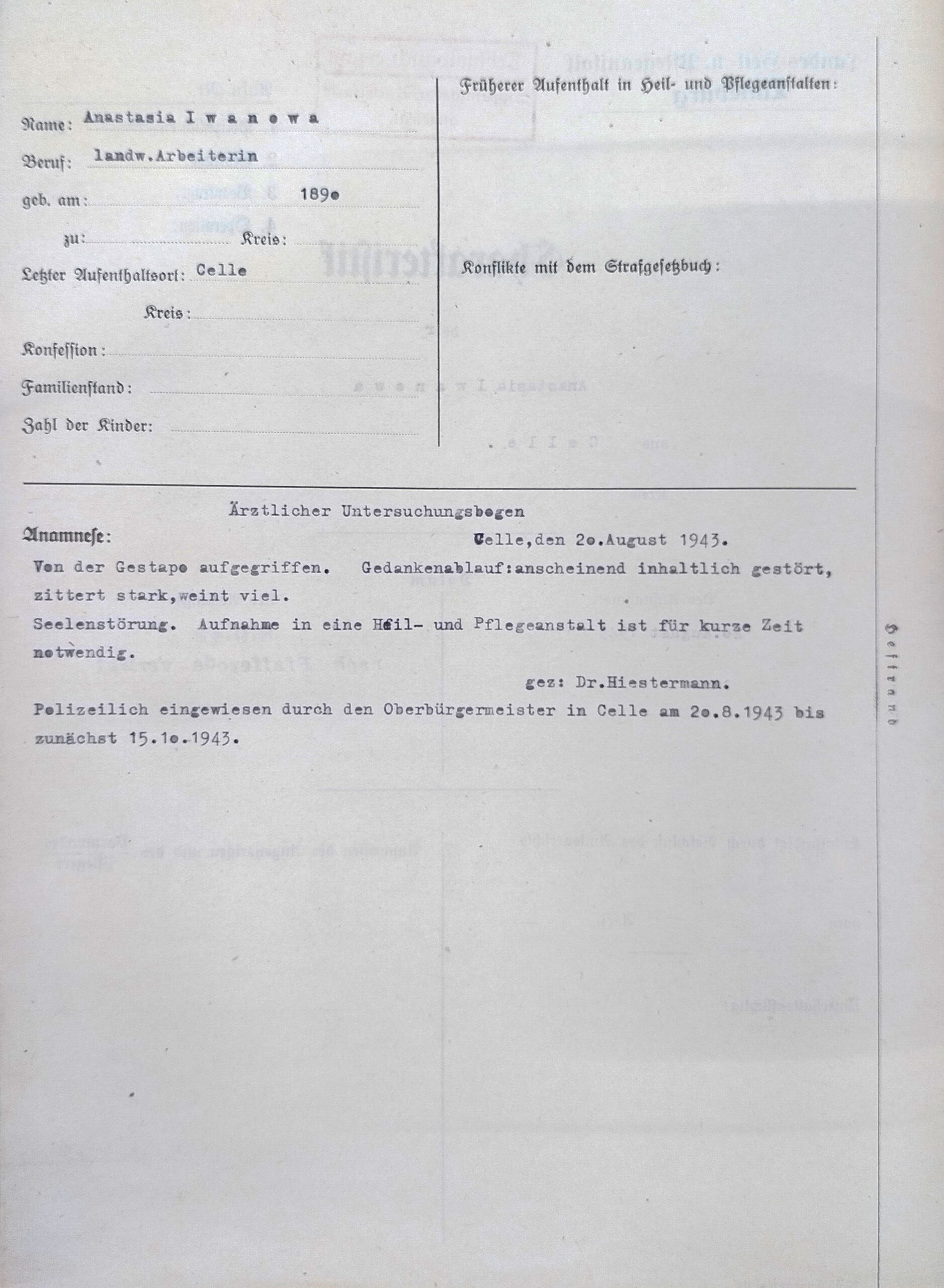

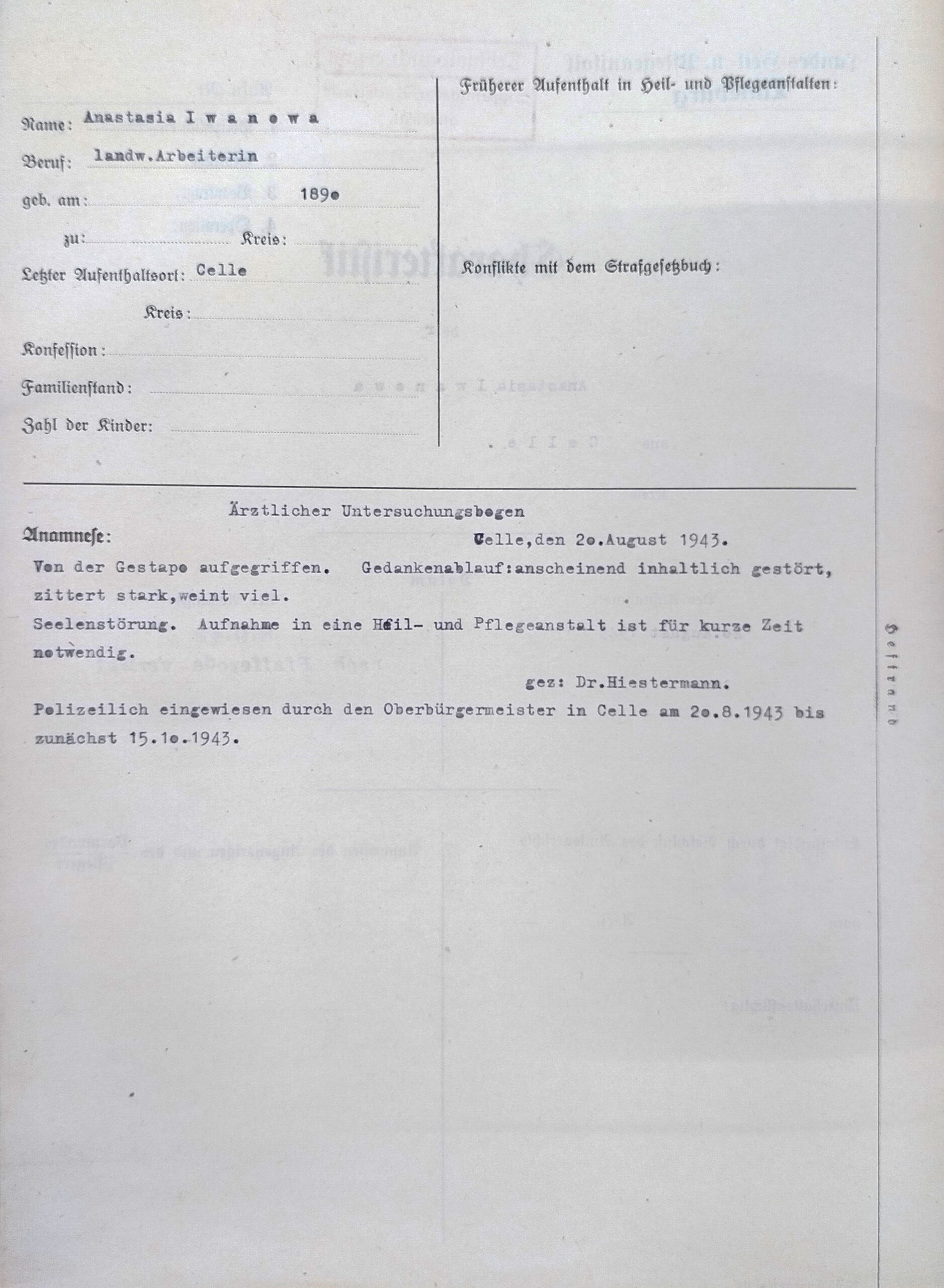

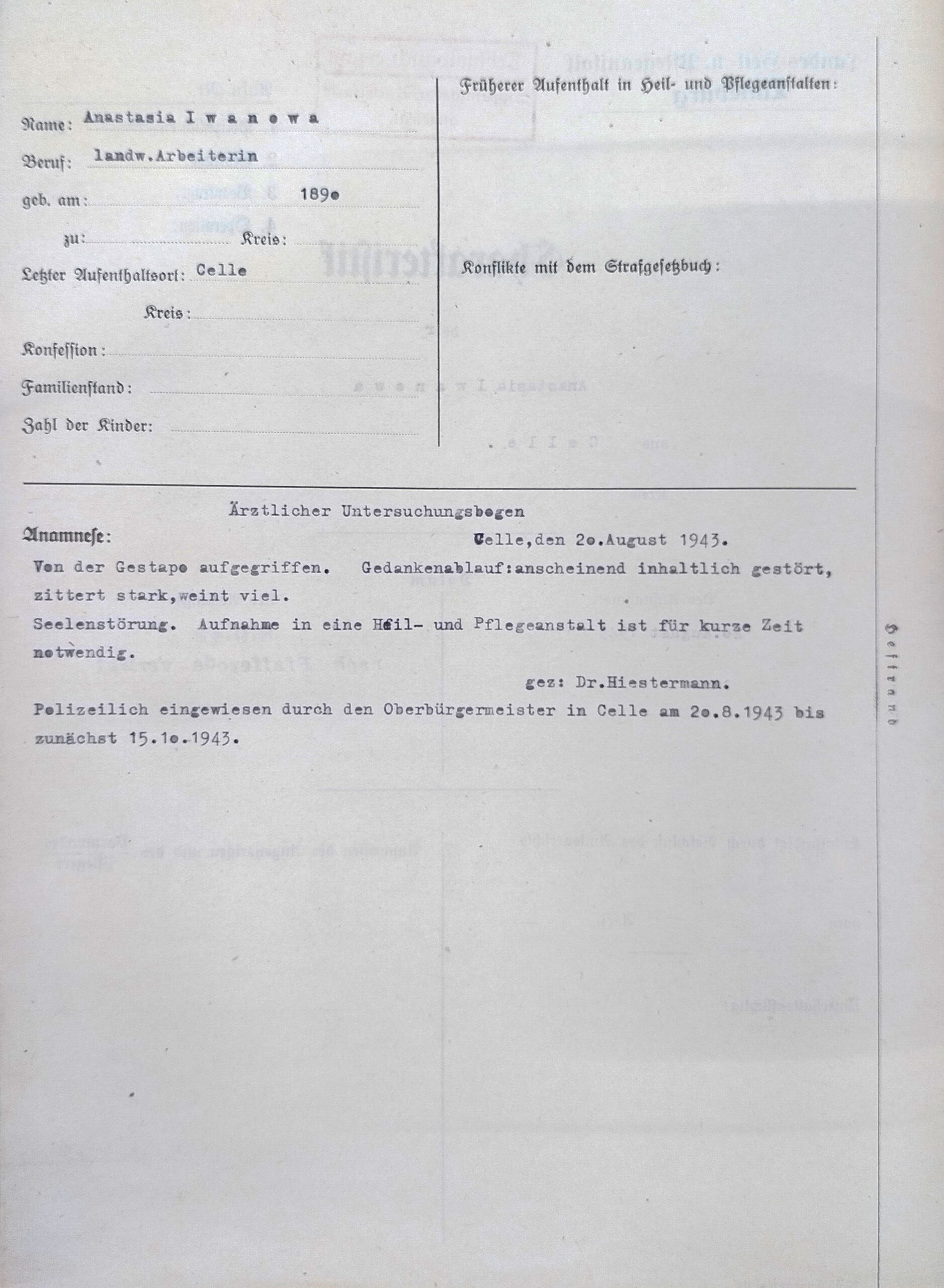

ANASTASIA IWANOWA (1890 – 1944)

Auszug aus der Charakteristik von Anastasia Iwanowa.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 Nr. 00879.

Anastasia Iwanowa stammte aus Russland und war nach Deutschland verschleppt worden. Sie war Zwangsarbeiterin und wurde in Celle von der Geheimen Staatspolizei festgenommen. Da sie viel weinte und kaum ansprechbar war, wies man sie am 20. August 1943 für »kurze Zeit« in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg ein. Drei Wochen später wurde sie mit einem Sammeltransport in die Tötungsanstalt Pfafferode gebracht. Ohne Diagnose, im Grunde genommen nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort und Zwangsarbeiterin war, wurde sie mitverlegt. Sie starb am 9. September 1944 in Pfafferode. Sie ist ein Opfer der »dezentralen Euthanasie«.

ANASTASIA IWANOWA

Anastasia Iwanowa ist Russin.

Sie ist Zwangs-Arbeiterin in Celle.

Die Gestapo nimmt sie fest.

Gestapo ist kurz für: Geheime Staats-Polizei.

Anastasia Iwanowa weint sehr viel.

Darum kommt sie in die Anstalt nach Lüneburg.

Aber sie ist nicht krank.

Sie soll nur kurze Zeit bleiben,

um sich zu beruhigen.

Aber sie hat Pech:

3 Wochen später gibt es eine Verlegung.

Viele Kranke kommen

in die Tötungs-Anstalt Pfafferode.

Auch Anastasia Iwanowa kommt nach Pfafferode.

Aber sie ist keine Kranke.

Sie ist gesund und

soll nur kurze Zeit in der Anstalt bleiben.

Aber die Nazis töten sie trotzdem.

Sie stirbt im Jahr 1944.

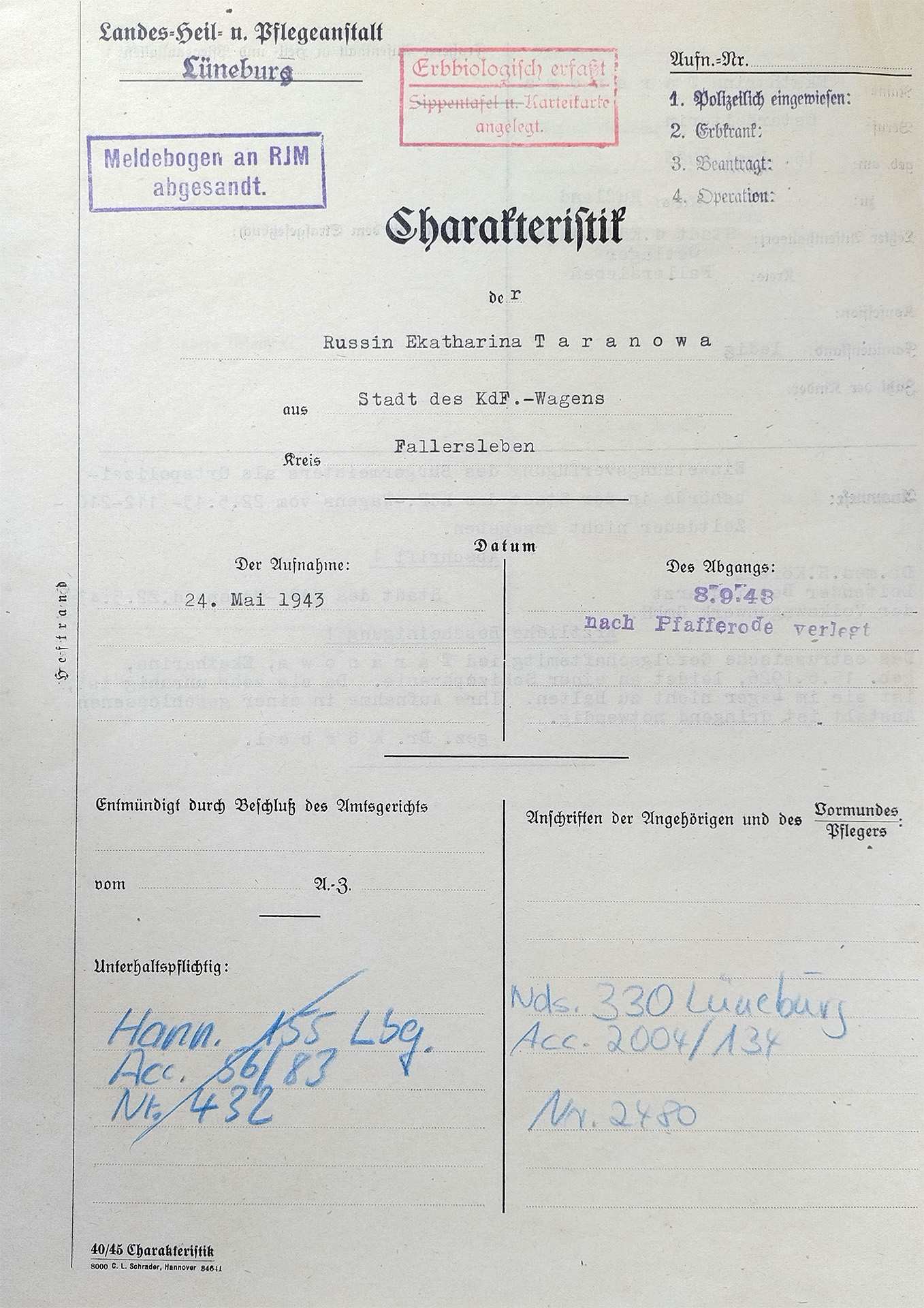

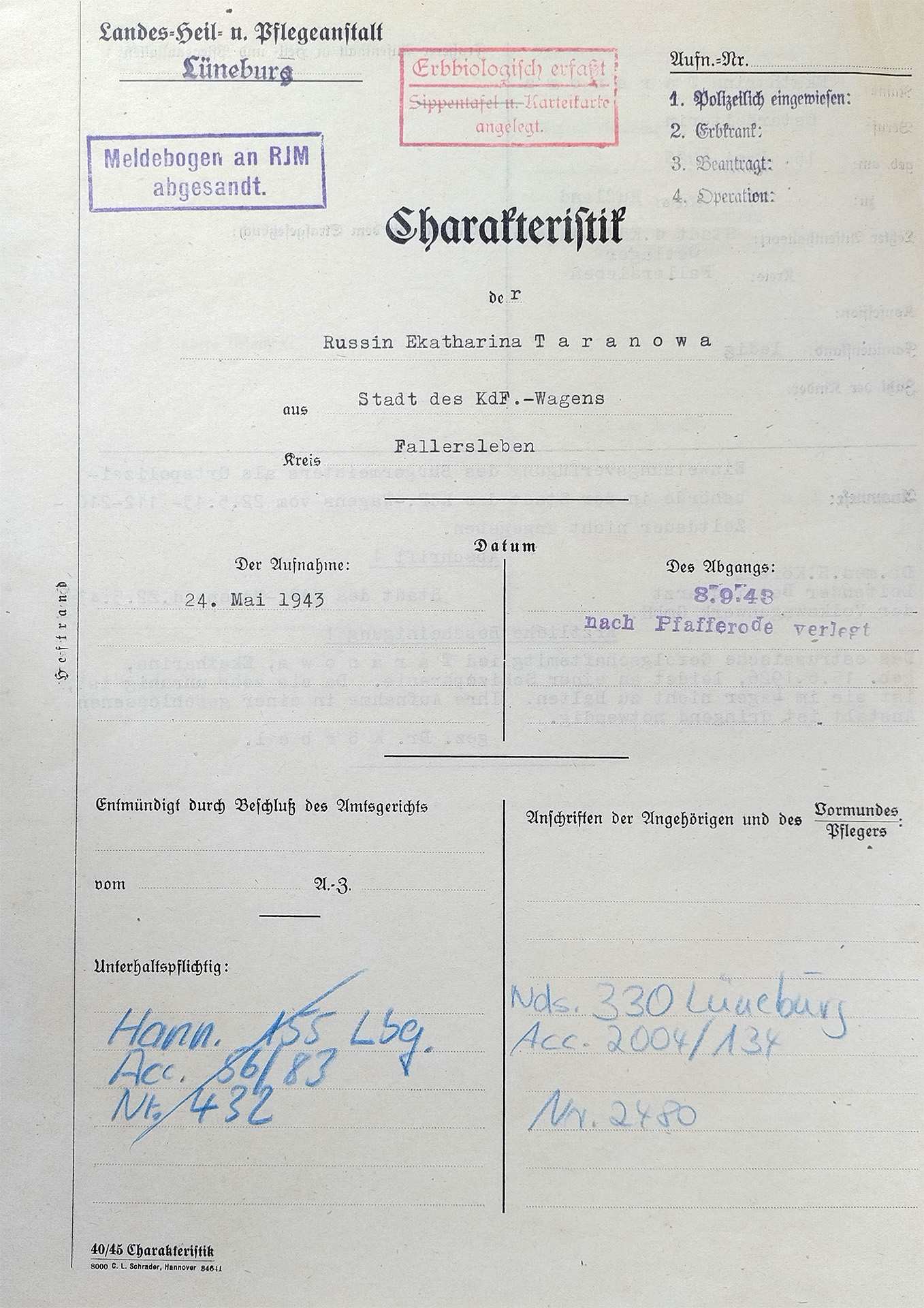

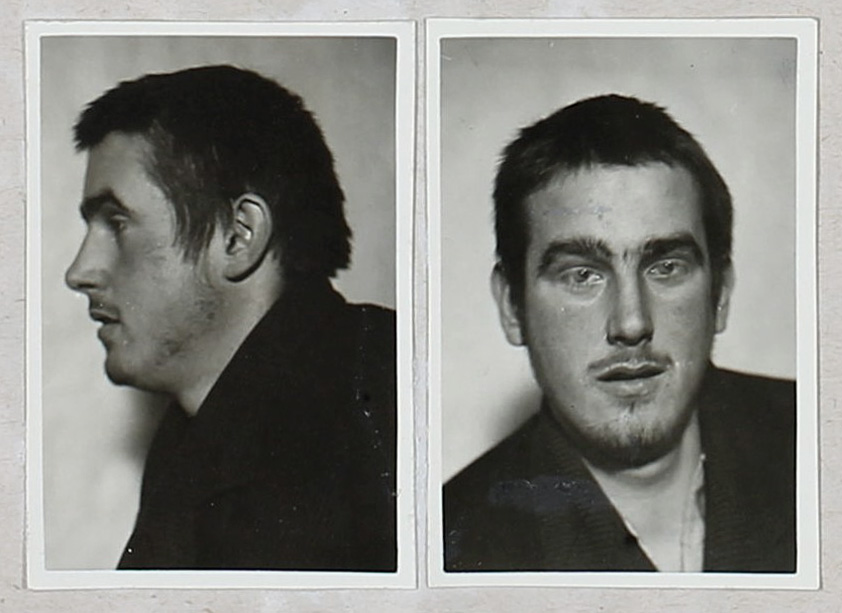

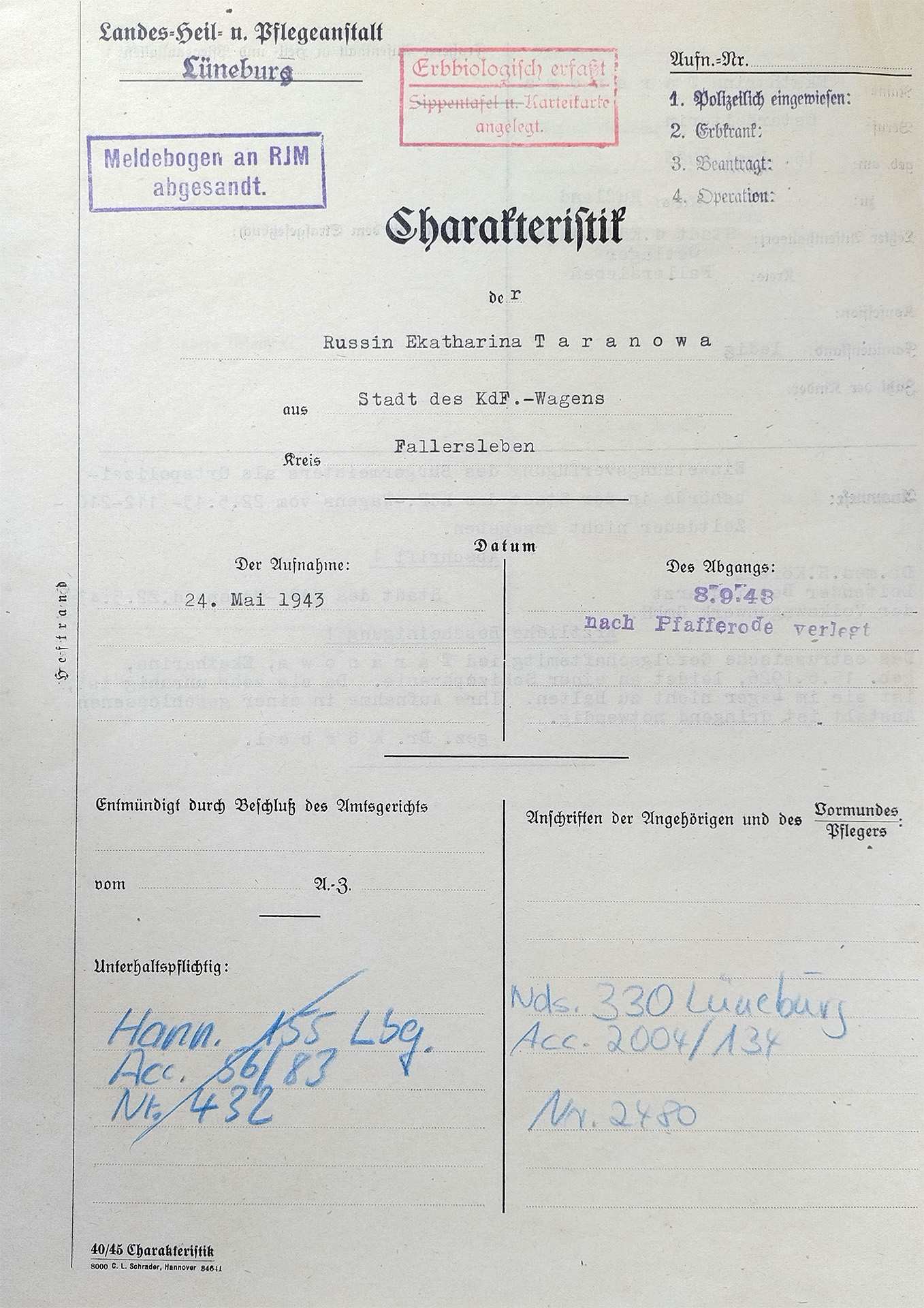

EKATHARINA TARANOWA (1926 – 1944)

Auszug aus der Charakteristik von Ekatharina Taranowa.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 02480.

Ekatharina Taranowa war minderjährig, als sie in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen wurde. Sie stammte aus Russland und war nach Deutschland verschleppt worden. Sie war Zwangsarbeiterin in der »Stadt des KdF-Wagens« (Wolfsburg) und dort im »Ostlager« untergebracht. Als sie erkrankte, vermutete der Lagerarzt eine Schizophrenie. Das konnte Max Bräuner nach ihrer Aufnahme am 24. Mai 1943 nicht bestätigen. Ohne Diagnose, im Grunde genommen nur, weil sie Zwangsarbeiterin war, wurde sie in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt. Dort starb sie am 13. Januar 1944. Sie ist ein Opfer der »dezentralen Euthanasie«.

EKATHARINA TARANOWA

Ekatharina Taranowa ist Russin.

Und sie ist eine Jugendliche.

Sie ist Zwangs-Arbeiterin in einem Lager.

Sie wird krank.

Der Lager-Arzt sagt:

Ekatharina muss in eine Anstalt.

Sie hat einen Realitäts-Verlust.

Das heißt: Sie weiß nicht mehr, was wahr ist.

Da ist sie 17 Jahre alt.

Max Bräuner ist Chefarzt in der Anstalt

in Lüneburg.

Er glaubt:

Ekatharinas Krankheit ist nicht klar.

Aber sie kommt trotzdem

in die Tötungs-Anstalt Pfafferode.

Denn sie ist eine Ausländerin.

Ekatharina stirbt im Januar 1944.

Sie ist ein Opfer vom Kranken-Mord.

Nachdem im Frühjahr 1941 zunächst 483 und im September 1943 weitere 298 Erkrankte von der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg in Tötungsanstalten verlegt worden waren, wurden die frei gewordenen Betten mit Erkrankten aus Bremen (mindestens 121), aus Hamburg-Langenhorn (etwa 223 Frauen und 253 Männer), aus Hannover-Langenhagen (etwa 92 Frauen und 46 Männer) und aus Wunstorf (etwa 35 Frauen und 118 Männer) belegt. Viele von ihnen wurden in Lüneburg in der »dezentralen Euthanasie« ermordet.

Viele Kranke aus der Anstalt in Lüneburg kommen in Tötungs-Anstalten.

780 Kranke kommen in der Zeit von 1940 bis 1943 in eine Tötungs-Anstalt.

Danach gibt es wieder freie Plätze

in der Anstalt in Lüneburg.

Darum bringt man fast 900 neue Kranke

nach Lüneburg.

Diese Kranken kommen aus:

• Bremen.

• Hamburg-Langenhorn.

• Hannover-Langenhagen.

• Wunstorf.

Viele von ihnen werden ermordet

in der Anstalt in Lüneburg.

Für viele bedeutete die Verlegung ins »Ausweichkrankenhaus« Lüneburg keine Rettung. Mehr als jede/r dritte Erkrankte überlebte den Aufenthalt nicht. 35 Erkrankte wurden am 8. September 1943 mit in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt. 25 von ihnen wurden dort ermordet. Nur 207 der etwa 475 Erkrankten aus Hamburg-Langenhorn kehrten wieder dorthin zurück. Viele dieser Rückkehrer wurden wenig später in der Tötungsanstalt Meseritz-Obrawalde ermordet.

Die Anstalt in Lüneburg war nicht dazu da,

dass es den Kranken besser geht.

Viele Kranke sterben hier.

Oder sie kommen in Tötungs-Anstalten

und sterben dort.

35 Kranke aus Lüneburg kommen

am 8. September 1943 nach Pfafferode.

Pfafferode ist eine Tötungs-Anstalt.

25 Kranke sterben in Pfafferode.

Sie werden ermordet.

475 Kranke kommen aus der Anstalt

Hamburg-Langenhorn in die Anstalt nach Lüneburg.

Nur 207 von ihnen kommen

nach Hamburg-Langenhorn zurück.

Aber sie waren trotzdem nicht sicher.

Denn danach kommen sie in die Tötungs-Anstalt

Meseritz-Obrawalde.

Fast alle Kranken werden dort ermordet.

Postkarte der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn (Hamburg), 1901.

ArEGL 99.

Postkarte der Heil- und Pflegeanstalt Langenhagen (Hannover), 20.1.1939.

ArEGL 99.

Männerstation der Heil- und Pflegeanstalt Wunstorf, um 1945.

Privatbesitz Heiner Wittrock.

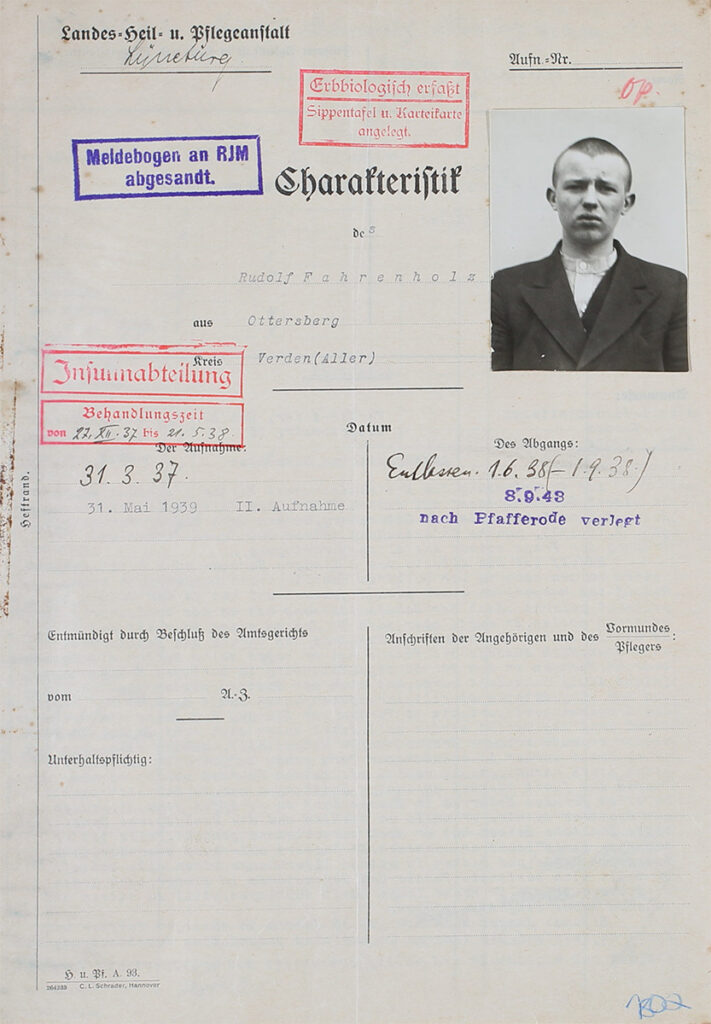

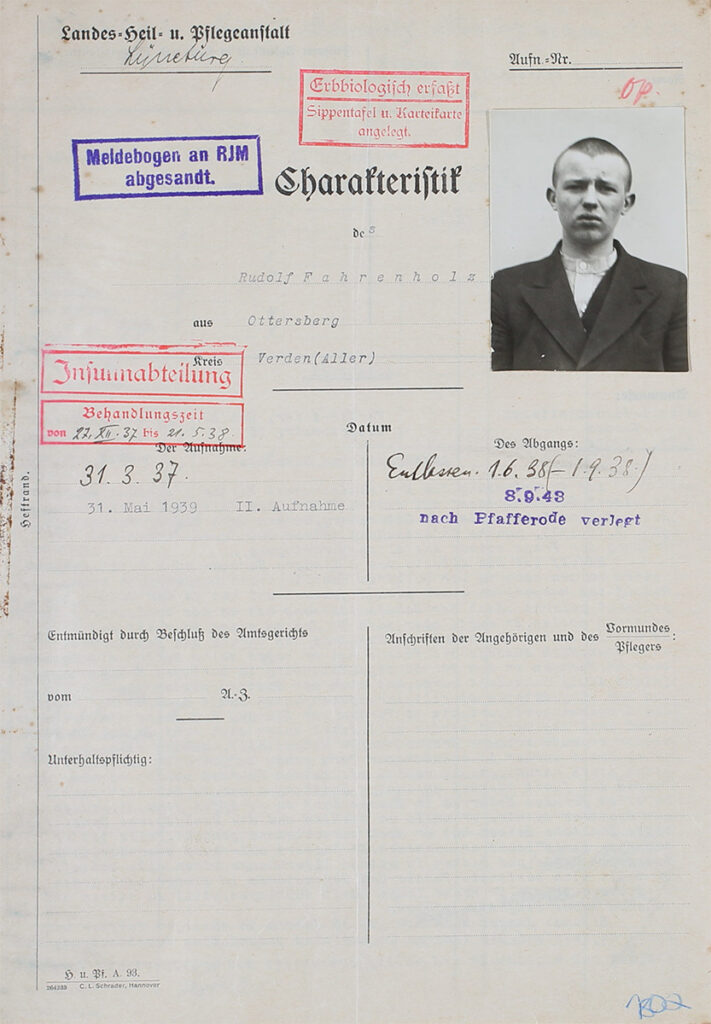

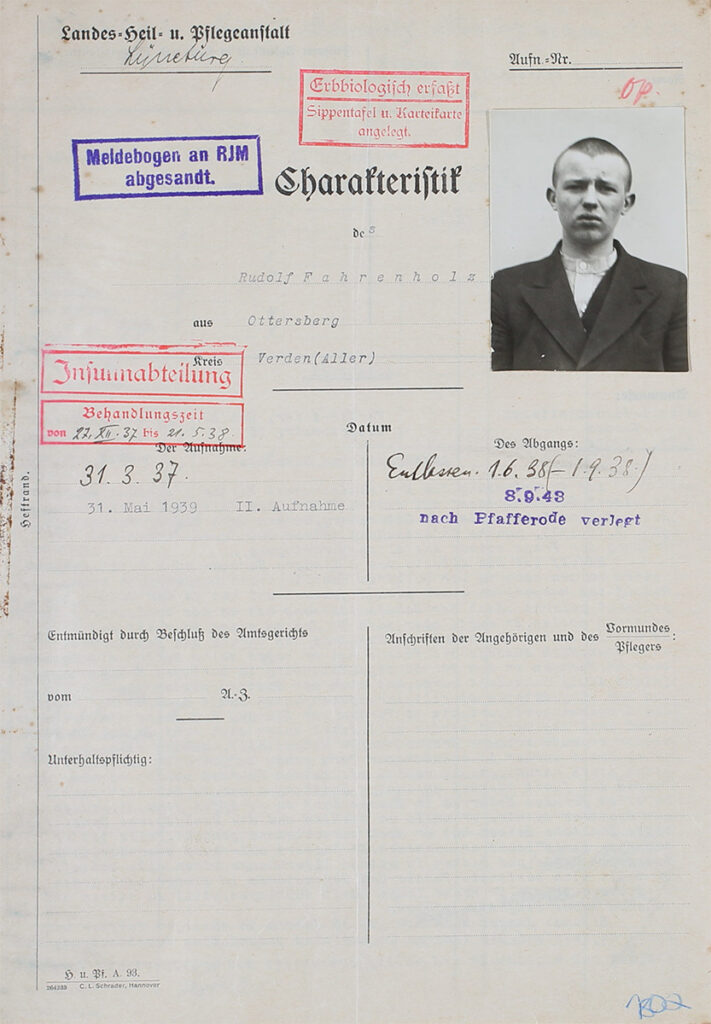

Auszug aus dem Krankenblatt von Rudolf Fahrenholz.

NLA Hannover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 Nr. 01802.

Rudolf Fahrenholz (1920 – 1944) aus Ottersberg (Verden) wurde mit 16 Jahren das erste Mal in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg aufgenommen. Nach seiner Entlassung wurde er zwangssterilisiert. Als er in die nächste Krise kam, wurde er ein zweites Mal aufgenommen und fünf Monate mit Insulinschockbehandlungen gequält. Am 8. September 1943 wurde er in die Tötungsanstalt Pfafferode verlegt, in der er am 3. Februar 1944 gewaltsam starb.

Rudolf Fahrenholz kommt aus Ottersberg.

Das ist bei Verden.

Er ist 16 Jahre alt.

Da wird er krank.

Er kommt in die Anstalt nach Lüneburg.

Ein Arzt entscheidet:

Rudolf muss unfruchtbar gemacht werden.

Er wird angezeigt.

Beim Erb-Gesundheits-Gericht.

Der Richter entscheidet:

Rudolf wird zwangs-sterilisiert.

Dann kommt Rudolf wieder nach Hause.

Aber er wird wieder krank.

Er kommt eine besondere Therapie.

Eine Zucker-Schock-Therapie.

Dabei bekommt er durch zu viel Zucker einen Anfall.

Und wird er ohnmächtig.

Er verliert das Bewusstsein.

Das soll helfen.

Aber es hilft nicht.

Und es ist gefährlich.

Deshalb gibt es diese Therapie nicht mehr.

Nach 5 Monaten hört die Therapie auf.

Rudolf muss in der Anstalt bleiben.

4 Jahre später wird er verlegt.

In eine Tötungs-Anstalt.

Nach Pfafferode.

Dort stirbt er gewaltsam.

Das ist am 3. Februar 1944.

Da ist er erst 23 Jahre alt.

Das ist ein Auszug aus seiner Kranken-Akte.

Auf dem Foto ist er 16 Jahre alt.

Das ist am Anfang von seiner Zeit in der Anstalt.

Martha Ossmer auf dem Schoß ihres Vaters, um 1928. Es ist das einzige Bild von ihr.

Privatbesitz Christel Banik.

Infolge des alliierten Luftkrieges wurden von Januar 1944 bis März 1945 mindestens 121 Erkrankte aus Bremen in Sammeltransporten nach Lüneburg verlegt. Jede/r Zweite überlebte den Aufenthalt in der Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt nicht. Die 20-jährige Martha Ossmer war eine von ihnen. Aus einem vorübergehenden Aufenthalt in der Bremer Klinik, währenddessen sich ihre Mutter von den Folgen der Bombardierungen erholen sollte, wurde sie gegen den Willen ihrer Eltern nach Lüneburg verlegt und ermordet.

Im Zweiten Weltkrieg gibt es viele Angriffe.

Flugzeuge werfen Bomben auf die Städte.

Viele Städte gehen von den Bomben kaputt.

Und viele Menschen werden verletzt.

Darum wollen viele Menschen raus aus den Städten.

Auch die Kranken müssen raus aus den Städten.

In den Jahren 1944 und 1945 bringt man

viele Kranke aus Bremen weg.

121 Kranke aus Bremen kommen

in die Anstalt nach Lüneburg.

Die Hälfte von den Kranken stirbt.

Viele werden ermordet:

Sie bekommen nichts zu essen.

Oder sie bekommen zu viel von einem Medikament.

Martha Ossmer kommt im Jahr 1944

aus Bremen nach Lüneburg.

Vorher lebt sie bei ihren Eltern.

Ihre Eltern beschützen sie.

Dann fallen Bomben auf Bremen.

Alle müssen Schutz suchen.

Dafür gibt es extra Schutz-Räume in den Kellern. Martha ist 20 Jahre alt und kann nicht laufen.

Darum muss ihre Mutter sie

in den Schutz-Raum tragen.

Nach einiger Zeit schafft ihre Mutter

das nicht mehr.

Sie hat keine Kraft mehr.

Die Mutter braucht eine Pause.

Martha kommt für kurze Zeit

in ein Krankenhaus in Bremen.

Ihre Mutter soll sich in der Zeit erholen.

Danach soll Martha wieder nach Hause kommen.

Aber Martha kommt nicht nach Hause.

Man bringt sie in die Anstalt nach Lüneburg.

Dort wird Martha ermordet.

Das ist ein Foto von Martha Ossmer.

Sie sitzt auf dem Schoß von ihrem Vater.

Das Foto ist etwa aus dem Jahr 1928.

MARTHA OSSMER (1924 – 1945)

Martha Ossmer im Alter von vier Jahren auf dem Schoß ihres Vaters Christian, 1928.

Bertha und Christian Ossmer, Weihnachten 1933.

Marthas Schwestern Käthe und Elfriede Ossmer, Weihnachten 1933.

Privatbesitz Christel Banik.

Martha Ossmer wurde am 22. Mai 1924 in Bremen geboren. Marthas Vater Christian war Arbeiter in einer Holzfabrik. Ihre Mutter Bertha war Hausfrau. Martha hatte zwei jüngere Schwestern, Elfriede und Käthe. Marthas Geburt war sehr schwer, es traten Komplikationen auf. Während der Zangengeburt wurde ihr Schädelknochen stark deformiert. Der Arzt drückte den Schädel dann mit Gewalt in die eigentliche Form zurück und beschädigte dabei wahrscheinlich Marthas Gehirn. In der Folge entstand eine geistige Behinderung. Martha konnte nicht sprechen, lernte erst spät laufen und konnte keine Treppen steigen. Bei vielen alltäglichen Dingen, wie Essen und dem Toilettengang, brauchte sie Hilfe. Ärzte rieten den Eltern immer wieder, Martha in ein Heim zu geben. Aber die Eltern wollten das nicht. Martha besuchte keine Hilfsschule, sondern wurde immer von der Familie betreut. Manchmal war Bertha mit der Pflege ihrer Tochter stark belastet, hin und wieder schämte sie sich wohl auch für Marthas Behinderung. Dennoch blieb Martha bis ins 21. Lebensjahr auch dank der Unterstützung ihrer Schwestern zu Hause. Erst durch die Bombardierungen entstand für die Familie eine Überforderung. Am 18. Juli 1944 wurde Martha in die Nervenklinik in Bremen eingewiesen. Von dort wurde sie am 23. Juli 1944 mit einem Sammeltransport in die Lüneburger Heil- und Pflegeanstalt gebracht.

Der Vater besuchte Martha mindestens zweimal. Die Familie hatte schon früh den Eindruck, dass Martha zu wenig zu essen bekam, was sich über viele Monate fortsetzen sollte. Am 18. April 1945, dem Tag der Befreiung Lüneburgs durch die Briten, starb Martha. Die offizielle Todesursache lautete: »Grundleiden: Idiotie. Nachfolgendes Leiden: Erschöpfung.« Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde sie durch Medikamente getötet. Auch ein Verhungern ist nicht ausgeschlossen.

MARTHA OSSMER

Martha Ossmer kommt aus Bremen.

Ihr Vater ist Arbeiter in einer Holz-Fabrik.

Sie mag ihren Vater sehr.

Sie wartet auf ihn jeden Abend,

wenn er von der Arbeit kommt.

Die Mutter ist Hausfrau.

Sie pflegt Martha bis Martha 20 Jahre alt ist.

Dann ist der Zweite Weltkrieg und

es fallen Bomben auf Bremen.

Alle müssen Schutz suchen.

Dafür gibt es extra Schutz-Räume im Keller.

Martha kann nicht laufen.

Darum muss ihre Mutter sie

in den Schutz-Raum tragen.

Nach einiger Zeit schafft ihre Mutter

das nicht mehr.

Sie hat keine Kraft mehr.

Die Mutter braucht eine Pause.

Martha kommt für kurze Zeit

in ein Krankenhaus in Bremen.

Ihre Mutter soll sich in der Zeit erholen.

Danach soll Martha wieder nach Hause kommen.

Aber Martha kommt nicht nach Hause.

Martha Ossmer kommt

in die Anstalt nach Lüneburg.

Ihr Vater besucht sie dort.

Er merkt:

Martha bekommt zu wenig Essen.

Martha hat Hunger.

Dann ist der Zweite Weltkrieg vorbei.

Am gleichen Tag stirbt Martha.

Sie wird ermordet.

Vielleicht verhungert sie.

Vielleicht bekommt sie zu viel von einem Medikament.

Man weiß es nicht genau.

Auf dem ersten Foto ist Martha ein Kind.

Sie sitzt auf dem Schoß von ihrem Vater.

Es ist das einzige Foto von ihr.

Es ist aus dem Jahr 1928.

Auf dem zweiten Foto sind die Eltern

von Martha Ossmer: Bertha und Christian.

Es ist aus dem Jahr 1933.

Auf dem dritten Foto sind die Schwestern

von Martha Ossmer:

Käthe und Elfriede Ossmer.

Es ist aus dem Jahr 1933.

Justizminister Otto Thierack und Heinrich Himmler vereinbarten im September 1942, Sicherungsverwahrte in Konzentrationslager einzuliefern. Dort sollten sie an den Folgen der harten Arbeit sterben. Auf ihrer Häftlingskleidung wurden sie durch einen grünen Winkel gekennzeichnet. Etwa 2.300 Sicherungsverwahrte wurden in das KZ Neuengamme gebracht. Unter ihnen befanden sich auch fünf Sicherungsverwahrte aus der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg, die am 31. März 1944 dorthin verlegt wurden.

Einige Kranke halten sich nicht an das Gesetz.

Das liegt an ihrer Krankheit.

Zum Beispiel: Eine Person hat eine seelische Krankheit.

Die Person tut anderen Menschen Gewalt an.

Die seelische Krankheit ist der Grund dafür.

Diese Kranken kommen in eine Anstalt

und nicht in ein Gefängnis.

Man nennt diese Kranken: Sicherungs-Verwahrte.

Sie sollen gesund werden,

damit sie keine Verbrechen mehr begehen.

Im Jahr 1942 entscheiden Politiker:

Sicherungs-Verwahrte sollen

in Konzentrations-Lager kommen.

Im Konzentrations-Lager müssen sie schwer arbeiten.

Viele sterben daran oder sie verhungern.

Die Häftlinge müssen ein Zeichen

auf ihre Kleidung nähen.

Das Zeichen ist ein grünes Dreieck.

Ab dem Jahr 1942 kommen

Sicherungs-Verwahrte nach Neuengamme.

Neuengamme ist

ein Konzentrations-Lager in Hamburg.

2 300 Sicherungs-Verwahrte kommen

nach Neuengamme.

Auch 5 Sicherungs-Verwahrte aus Lüneburg kommen nach Neuengamme.

Sie kommen am 31. März 1944 in Neuengamme an.

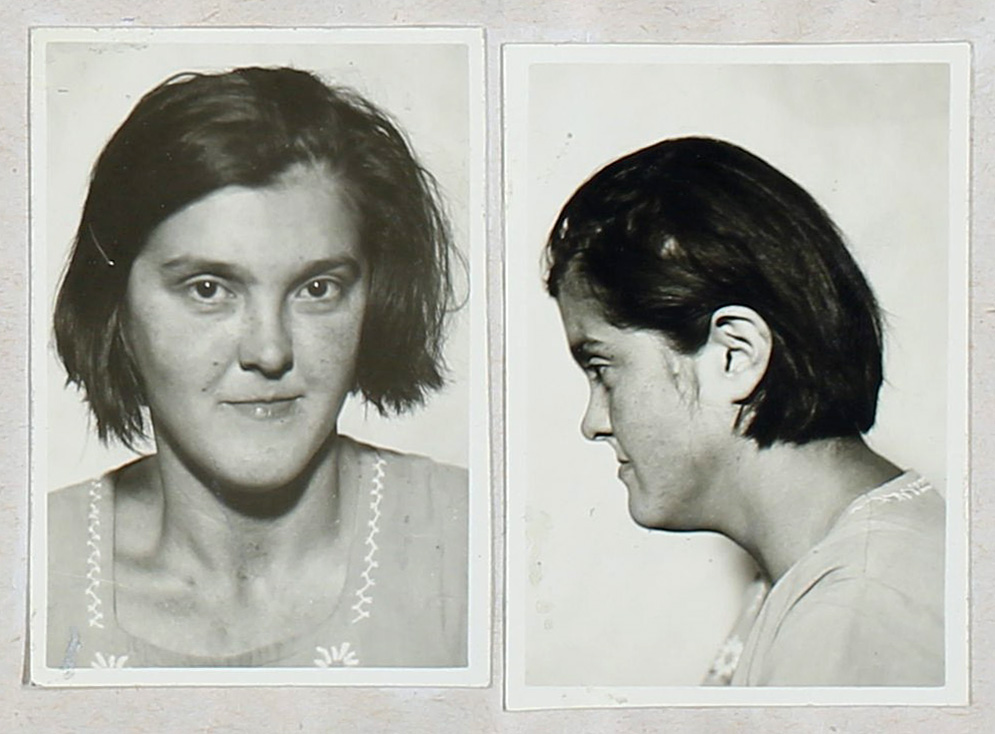

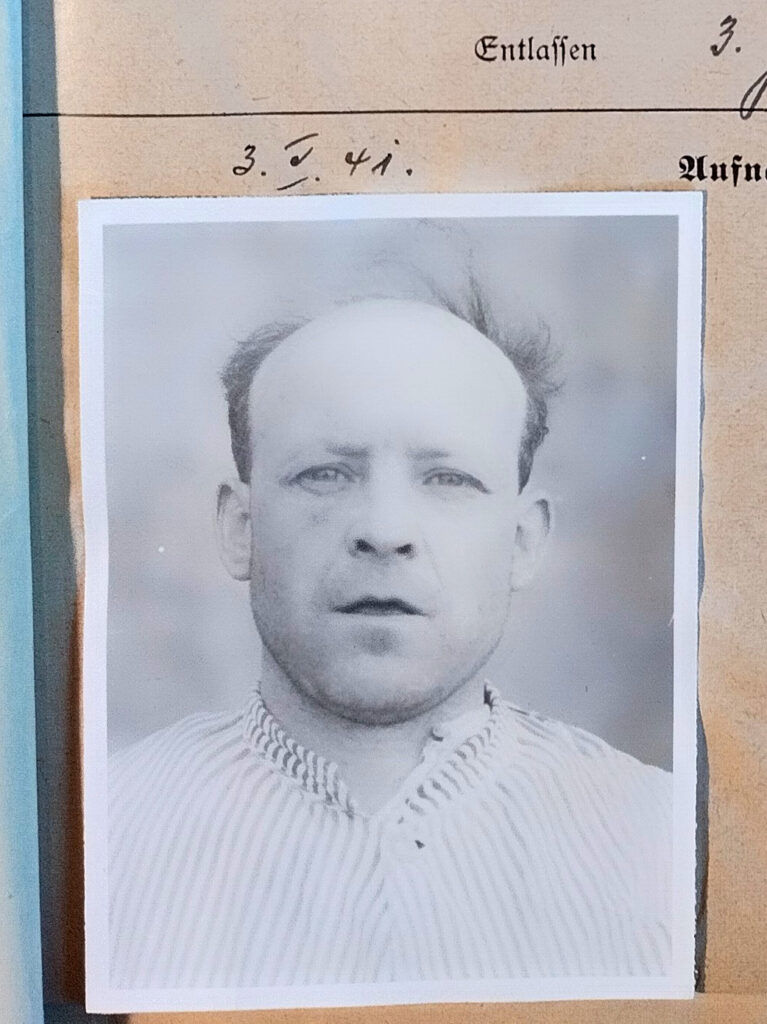

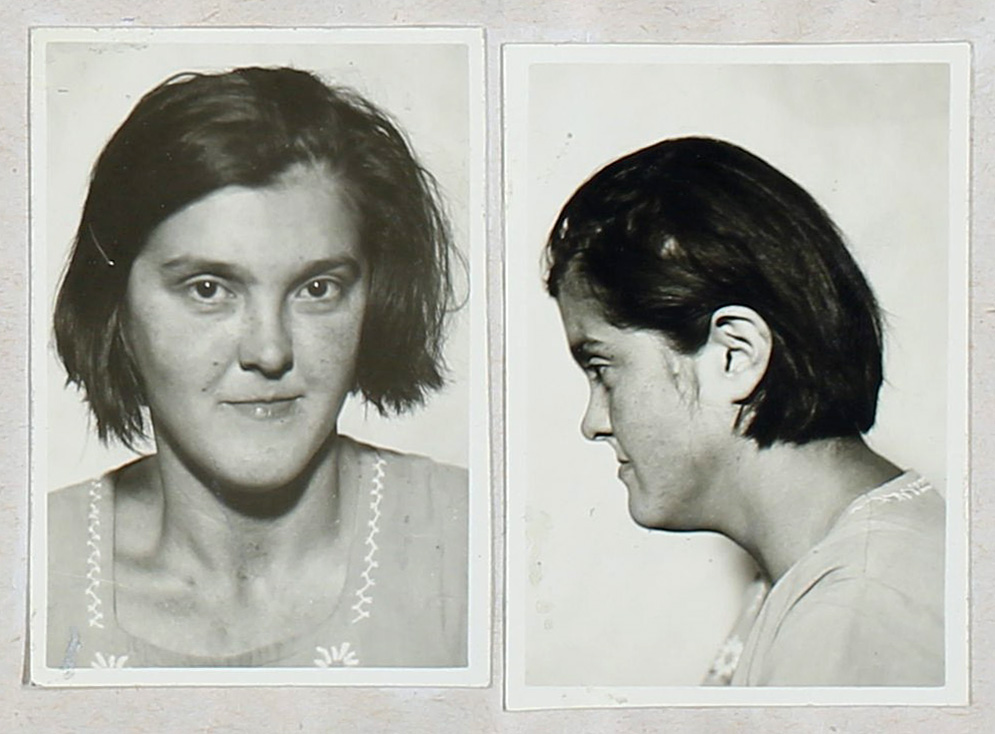

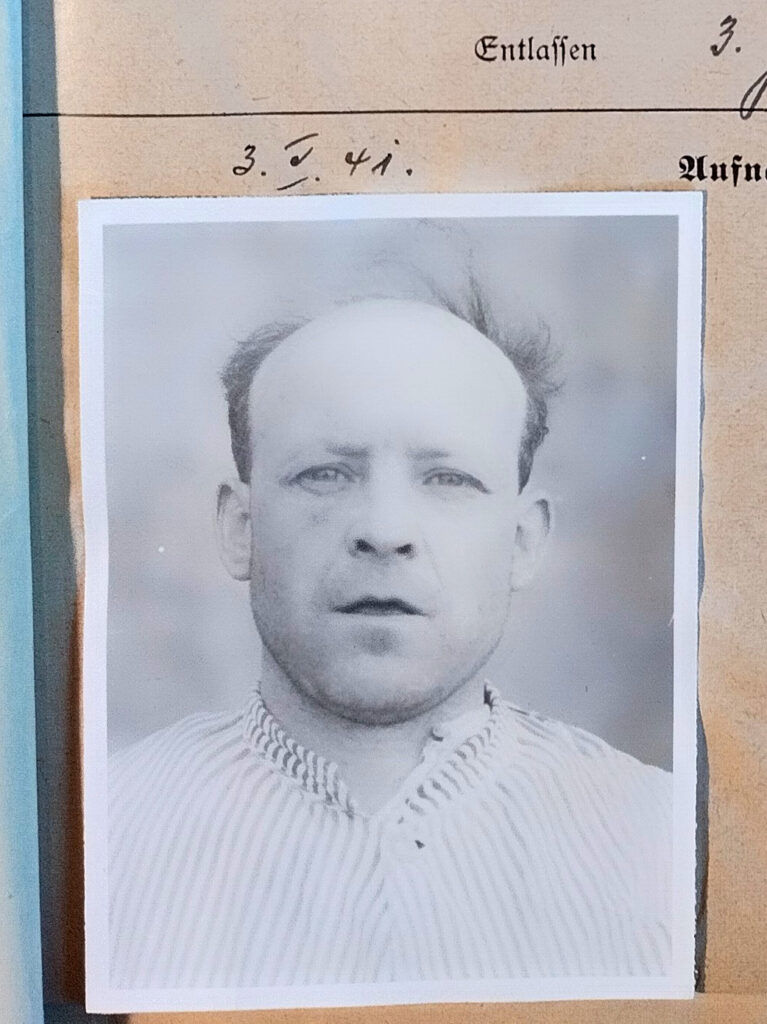

Nach 33-facher Vorbestrafung kam Willi Demmer 1940 ins Gefängnis Wolfenbüttel. Von dort wurde er auf eigenen Wunsch zur Sicherungsverwahrung in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg verlegt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung ins Konzentrationslager Neuengamme, wurde er im November 1944 im Außenlager Husum-Schwesing zum »Kapo« (Aufseher) befördert. Dafür wurde er später vor ein Militärgericht gestellt.

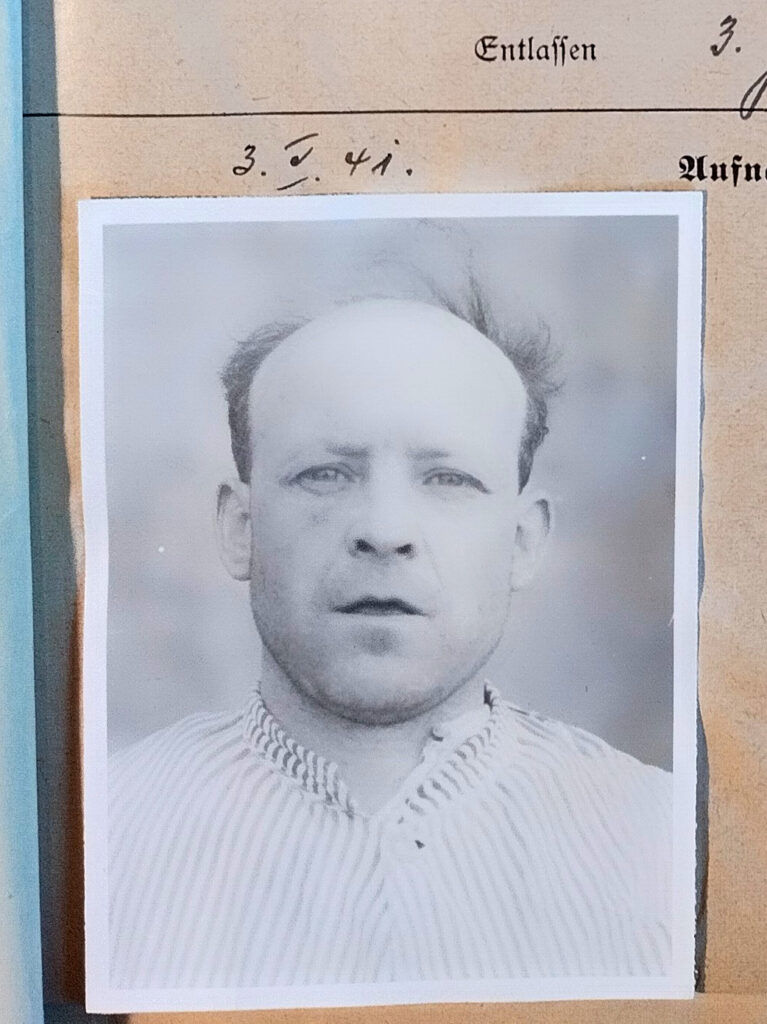

Das ist ein Foto von Willi Demmer.

Er ist ein Verbrecher.

Er hat 33 Strafen.

Im Jahr 1940 kommt er ins Gefängnis

in Wolfenbüttel.

Von dort kommt er in die Anstalt

nach Lüneburg.

Er ist ein Sicherungs-Verwahrter.

Man bringt ihn von Lüneburg

nach Neuengamme.

Dort ist er Häftling im KZ.

Das ist kurz für: Konzentrations-Lager.

Willi Demmer kommt im Jahr 1944 in ein Außenlager.

Das Außenlager ist in Husum.

Dort ist er Aufseher.

Das heißt Kapo.

Er darf über andere Häftlinge bestimmen.

Er quält die anderen Häftlinge.

Viele von den Häftlingen sterben.

Dafür wird er später angeklagt.

Er muss vor ein Militär-Gericht.

Porträt aus dem Krankenblatt von Willi Demmer, Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn, um 1941.

Staatsarchiv Hamburg 352-8/7 Staatskrankenanstalt Langenhorn Nr. 30590.

ROBERT SALAU (1911 – 1945)

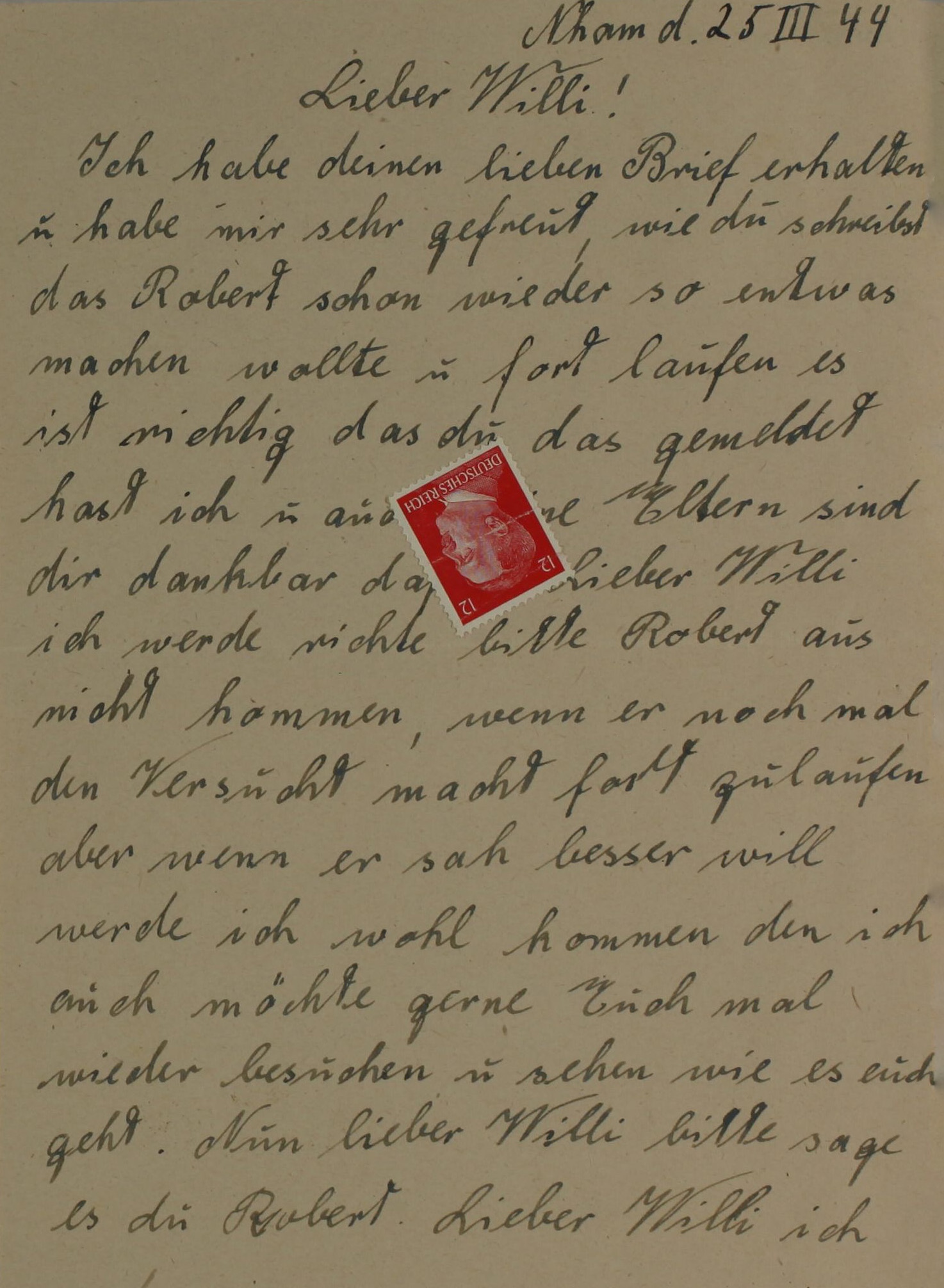

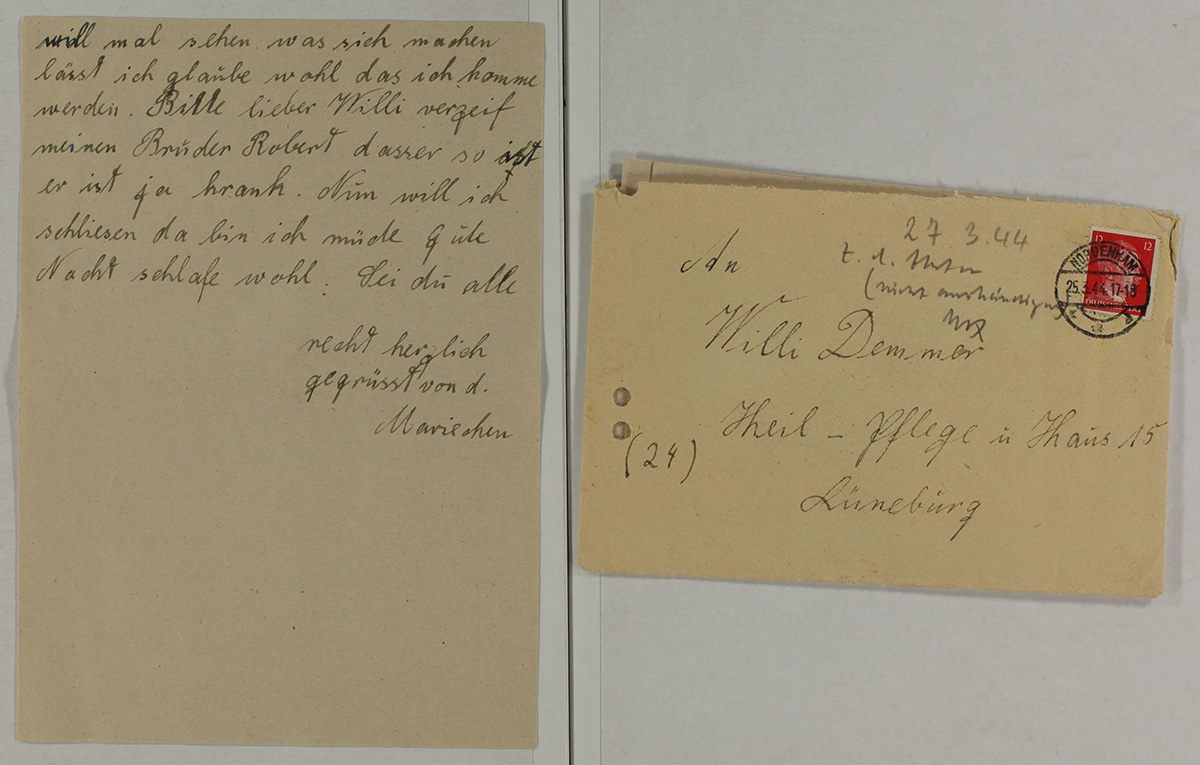

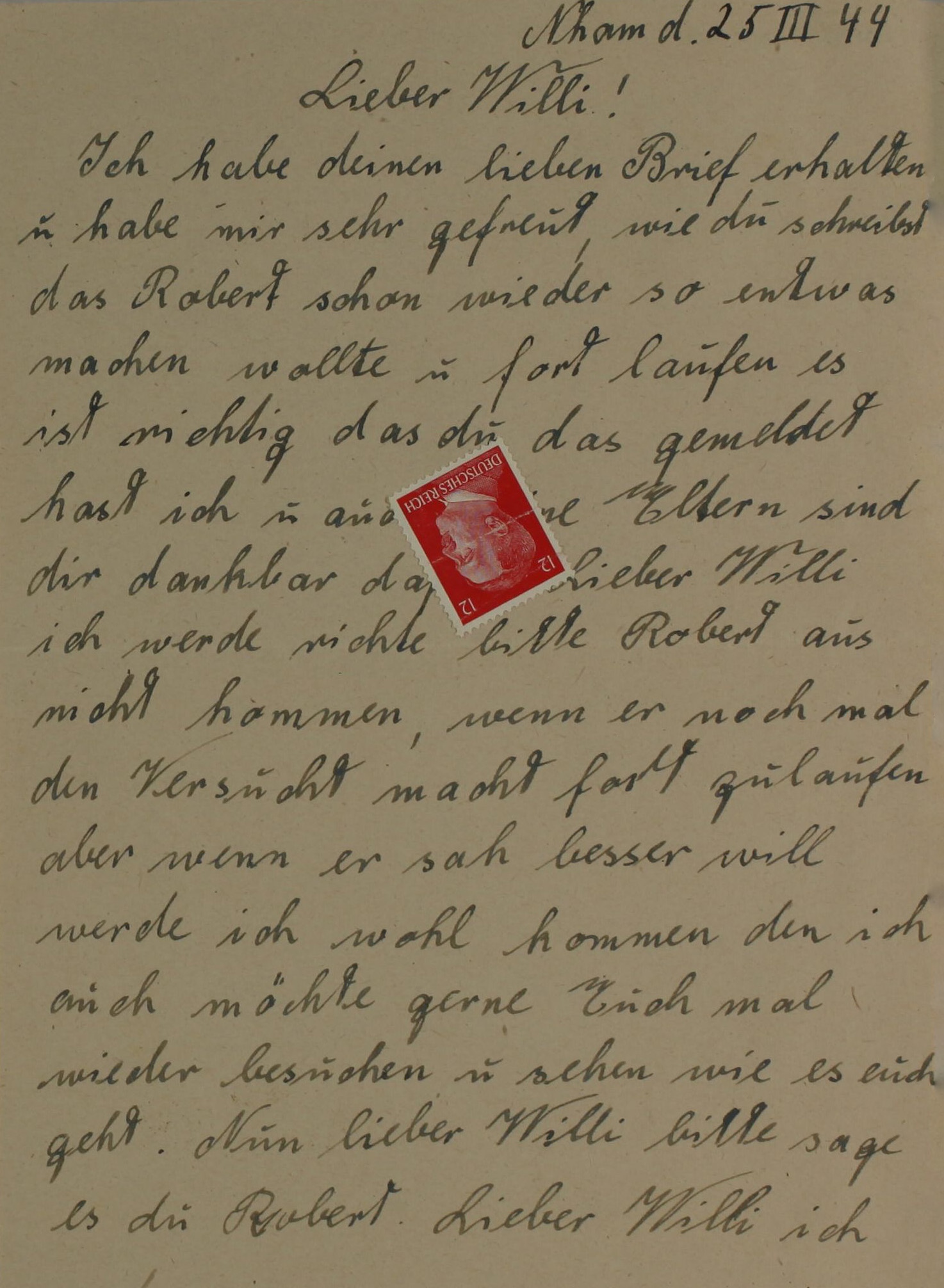

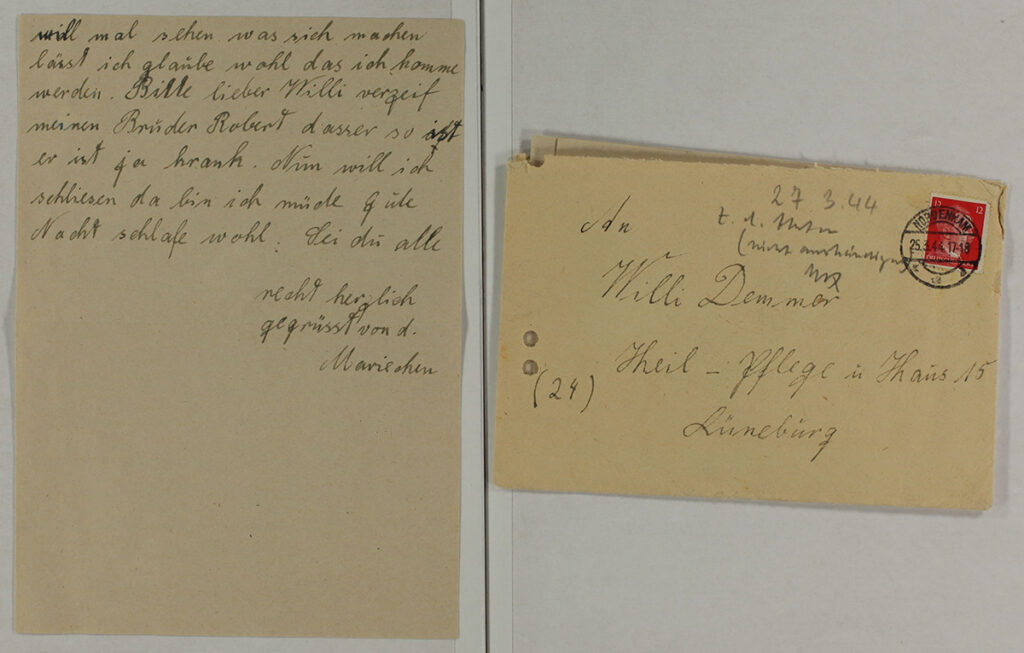

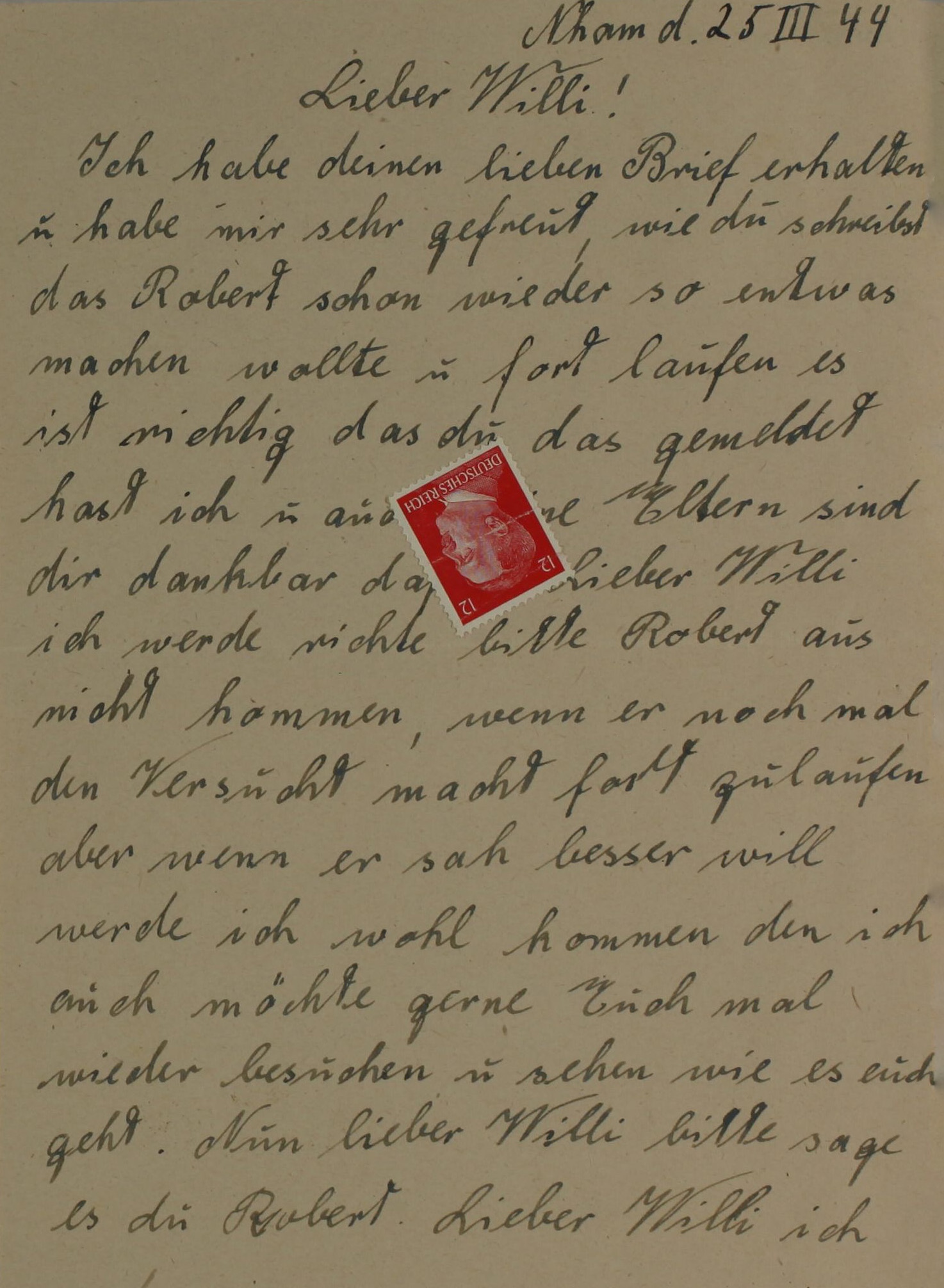

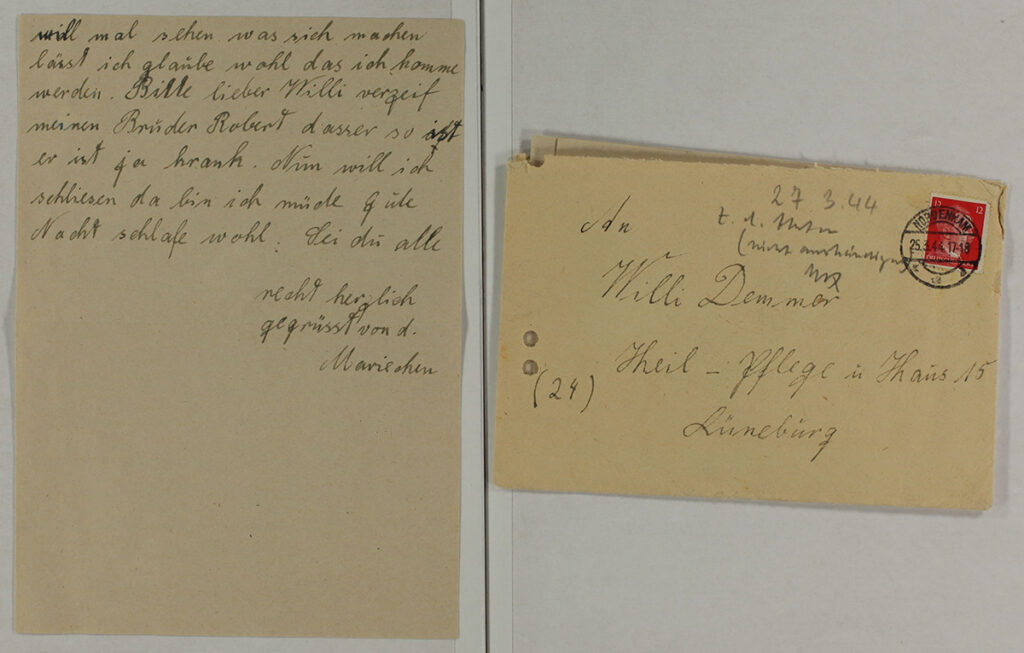

Brief von Mariechen Salau an Willi Demmer vom 25.3.1944.

NLA Hannover Nds. 330 Lüneburg Acc. 2004/134 Nr. 03095.

Die in das Konzentrationslager Neuengamme verlegten Erkrankten kannten sich gut. Robert Salaus Schwester war mit Willi Demmer befreundet. Dies geht aus einem Brief hervor. Ihr Bruder Robert war nach vielen kleinen Verbrechen, zuletzt wegen sechs Dosen gestohlenen Herings, in die Lüneburger Sicherungsverwahrung gekommen. Die Wege von Salau und Demmer trennen sich in Neuengamme, da Salau ins Außenlager Hannover-Stöcken kam und dort im März 1945 starb.

Robert Salau stammte aus Lüneburg und hatte 22 Geschwister. Er ging nach Wesermünde (Bremerhaven), um dort in der Fischerei zu arbeiten und heuerte auf verschiedenen Schiffen an. Wenn er nicht als Fanghelfer gebraucht wurde, verdiente er Geld in der Fischindustrie. Mal stahl er eine Hose, mal Fisch. Schließlich ordnete ein Gericht seine Sicherungsverwahrung an. 1937 wurde er zwangssterilisiert. Durch die Entlassung ins Konzentrationslager Neuengamme kam er ins Außenlager Hannover-Stöcken. Dort musste er in der Akkumulatoren-Fabrik Zwangsarbeit leisten. Er wurde erschossen und als französischer Kriegsgefangener »Robert Salan« am Maschsee bestattet.

ROBERT SALAU

Robert Salau kommt aus Lüneburg.

Er hat 22 Geschwister.

Er geht an die Nordsee.

Er wird Fischer

und er arbeitet in einer Fisch-Fabrik.

Er klaut immer wieder.

Das Gericht sagt: Robert Salau ist krank.

Darum muss er in eine Anstalt.

Und er muss dort eingesperrt sein

wie in einem Gefängnis.

Im Jahr 1937 bekommt Robert Salau

eine Zwangs-Sterilisation.

Er kann dann keine Kinder mehr bekommen.

In der Anstalt sind noch andere Menschen

wie er.

Sie haben auch kriminelle Sachen gemacht,

weil sie krank sind.

Sie kennen sich alle sehr gut.

Robert Salau und sein Freund Willi Demmer

sind zusammen in der Anstalt in Lüneburg.

Sie kommen zusammen

ins Konzentrations-Lager Neuengamme.

Dann trennt man die beiden.

Robert Salau kommt nach Hannover.

Er macht Zwangs-Arbeit in einer Batterie-Fabrik.

Er wird dort erschossen.

Nach dem Tod von Robert Salau,

liest jemand seinen Namen falsch:

Salan statt Salau.

Alle denken, er ist Franzose.

Darum beerdigt man ihn als Franzosen.

Alle denken:

Er ist ein Kriegs-Gefangener aus Frankreich.

Aber das stimmt nicht.

Robert Salau hat eine Schwester.

Sie ist auch befreundet mit Willi Demmer.

Das ist ein Brief von der Schwester

an Willi Demmer aus dem Jahr 1944.

Es ist ein Liebesbrief.

»DECENTRALISED EUTHANASIA«

The end of »Aktion T4« did not mean the end of the murder of adult patients. It continued. In total, more than 200,000 sick people were murdered with medication and through under- and malnutrition. From Lüneburg, adult patients were transferred to killing centres where they were murdered with medication. The high mortality rates suggest that adult patients were also murdered with medication and through starvation in Lüneburg.

Nine patients who had been admitted to the Lüneburg institution at some point in their lives were transferred to the Hadamar killing centre in 1942 and 1943. Among them were three people born in Lüneburg: Wilhelmine Dankert, Martin Bey and Heinz Eckhardt. Only Wilhelmine Dankert survived. The others starved to death or were murdered with medication.

For Otto Genzer’s death certificate, the Hadamar registry office used the back of a form that was originally intended to evaluate sick people on the basis of racial biological characteristics.

Hadamar Memorial Archive. 12 K No. 3478.

Wilhelm Leuchtmann’s death certificate was written on a torn-out page from an accounting ledger.

Letter to Karl Petersohn dated 2 April 1943.

Hadamar Memorial Archive. 12 K No. 1760.

After the First World War, many soldiers returned home with post-traumatic stress disorder, including Wilhelm Leuchtmann (1886–1943) from Bremen. He was admitted to the Lüneburg mental hospital in 1919 and transferred to Wunstorf. From there, he was taken to Hadamar in early 1943 together with Otto Genzer (1876–1943), a patient from Lüneburg. Otto Genzer was murdered five days after his arrival, Wilhelm Leuchtmann four weeks later.

On 8 September 1943, 298 patients from the Lüneburg institution and nursing home were transferred to the Pfafferode killing centre (Mühlhausen). Around 250 of them were murdered. This corresponds to a mortality rate of over 80 percent. It is highly likely that the patients were murdered in Pfafferode with medication and by starvation.

Postcard of the Pfafferode State Hospital in Mühlhausen, administration building, around 1912.

ArEGL 99.

ANNA GOLLA (1918 – 1944)

Anna Gollas‘ identity card from the German Reich, 20 March 1942.

Private property of Angelika Beltz.

Anna Golla was the sister of August Golla, a victim of the »T4« programme. She fell ill two years after her brother. She was transferred to the Pfafferode killing centre. Her mother tried to keep in touch with her daughter through letters and was very worried. She had already lost her son to »euthanasia«.

Letter from Christine Golla to Anna Golla, 1 September 1944. Anna Golla died on 11 October 1944 due to malnutrition.

Copy privately owned by Angelika Beltz.

»[…] We, the parents of Anna Golla, would like to request information about our daughter’s condition, as we are worried in our old age […] because we still have hope that she will recover and because our hope is to see her again.«

Five days after his mother Katharina was admitted to the institution, Karl Mählmann was transferred to Pfafferode on 8 September 1943. A crossed-out entry clearly shows that he should have been transferred to the Pirna-Sonnenstein killing centre two years earlier.

Excerpt from Karl Mählmann’s medical records.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 01334.

Gertrud, Herbert and Gerhard Glass, 1938.

NLA Hanover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 1560,

NLA Hanover Hann. 138 Lüneburg Acc. 103/88 No. 441,

NLA Hanover Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 No. 1630.

GERTRUD (1916–1945), HERBERT (1919–1945) AND GERHARD GLASS (1921–1944)

The Glass siblings were born in Wilhelmsburg and were believed to have had mental disabilities from birth. Their parents were Inspector Kurt Glass and Melitta, née Döge. The children attended a special school but did not receive any school reports due to their lack of academic achievement. In the 1930s, the family moved from Wilhelmsburg to Sassendorf (Lüneburg district).

In 1937, the siblings were reported for sterilisation. Herbert and Gerhard were forcibly sterilised on 6 July 1938, Gertrud one day later at the Lüneburg hospital. Their father Kurt Glass’s resistance was unsuccessful. A year later, he fell ill and was admitted to the Lüneburg institution. He died in 1939.

On 13 May 1942, the three siblings were also admitted to the Lüneburg institution and nursing home.

On 8 September 1943, they were transferred to the Pfafferode extermination centre. Gerhard died there on 7 March 1944, Herbert eight weeks later on 15 May 1944, and Gertrud a year later on 14 May 1945. All three died of starvation.

Among the patients transferred to the Pfafferode killing centre were seven of foreign origin. They were all forced labourers and had been admitted to the Lüneburg institution and nursing home only a few weeks before their transfer. Only two survived: Sofia Godula (Poland) and Heinrich Efinoff (stateless).

ANASTASIA IWANOWA (1890 – 1944)

Excerpt from the description of Anastasia Ivanova.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 No. 00879.

Anastasia Ivanova came from Russia and had been deported to Germany. She was a forced labourer and was arrested by the Secret State Police in Celle. Because she cried a lot and was barely responsive, she was admitted to the Lüneburg mental hospital on 20 August 1943 for a »short time«. Three weeks later, she was taken to the Pfafferode killing centre in a collective transport. Without a diagnosis, basically just because she was in the wrong place at the wrong time and was a forced labourer, she was transferred. She died on 9 September 1944 in Pfafferode. She is a victim of »decentralised euthanasia«.

EKATHARINA TARANOWA (1926 – 1944)

Ekatharina Taranowa was a minor when she was admitted to the Lüneburg institution and nursing home. She came from Russia and had been deported to Germany. She was a forced labourer in the »City of the KdF Car« (Wolfsburg) and was housed there in the »Ostlager« (Eastern Camp). When she fell ill, the camp doctor suspected schizophrenia. Max Bräuner was unable to confirm this after her admission on 24 May 1943. Without a diagnosis, essentially only because she was a forced labourer, she was transferred to the Pfafferode killing centre. She died there on 13 January 1944. She is a victim of »decentralised euthanasia«.

Excerpt from the characteristics of Ekatharina Taranova.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 02480.

After 483 patients were transferred from the Lüneburg institution to killing centres in the spring of 1941 and another 298 in September 1943, the vacant beds were filled with patients from Bremen (at least 121), Hamburg-Langenhorn (approximately 223 women and 253 men), Hanover-Langenhagen (around 92 women and 46 men) and Wunstorf (around 35 women and 118 men). Many of them were murdered in Lüneburg in the »decentralised euthanasia« programme.

For many, the transfer to the »alternative hospital« in Lüneburg did not mean salvation. More than one in three patients did not survive their stay. On 8 September 1943, 35 patients were transferred to the Pfafferode killing centre. Twenty-five of them were murdered there. Only 207 of the approximately 475 patients from Hamburg-Langenhorn returned there. Many of these returnees were murdered shortly afterwards in the Meseritz-Obrawalde killing centre.

Postcard of the Langenhorn Institution (Hamburg), 1901.

ArEGL 99.

Postcard from the Langenhagen Institution and Nursing Home (Hanover), 20 January 1939.

ArEGL 99.

Men’s ward at the Wunstorf institution and nursing home, around 1945.

Private property of Heiner Wittrock.

Excerpt from Rudolf Fahrenholz’s medical records.

NLA Hanover Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 No. 01802.

Rudolf Fahrenholz (1920–1944) from Ottersberg (Verden) was admitted to the Lüneburg mental hospital for the first time at the age of 16. After his release, he was forcibly sterilised. When he suffered another crisis, he was admitted a second time and tortured for five months with insulin shock treatments. On 8 September 1943, he was transferred to the Pfafferode killing centre, where he died violently on 3 February 1944.

Martha Ossmer on her father’s lap, around 1928. It is the only picture of her.

Private property of Christel Banik.

As a result of the Allied air war, at least 121 patients from Bremen were transferred to Lüneburg in collective transports between January 1944 and March 1945. Half of them did not survive their stay at the Lüneburg institution and nursing home. Twenty-year-old Martha Ossmer was one of them. During a temporary stay at the Bremen clinic, where her mother was recovering from the effects of the bombing, she was transferred to Lüneburg against her parents‘ will and murdered.

MARTHA OSSMER (1924 – 1945)

Martha Ossmer at the age of four on her father Christian’s lap, 1928.

Bertha and Christian Ossmer, Christmas 1933.

Martha’s sisters Käthe and Elfriede Ossmer, Christmas 1933.

Private property of Christel Banik.

Martha Ossmer was born on 22 May 1924 in Bremen. Martha’s father Christian was a worker in a wood factory. Her mother Bertha was a housewife. Martha had two younger sisters, Elfriede and Käthe. Martha’s birth was very difficult and complications arose. During the forceps delivery, her skull bone was severely deformed. The doctor then forced the skull back into its original shape, probably damaging Martha’s brain in the process. This resulted in mental disability. Martha could not speak, was late in learning to walk and could not climb stairs. She needed help with many everyday tasks, such as eating and going to the toilet. Doctors repeatedly advised her parents to put Martha in a home. But her parents did not want that. Martha did not attend a special school, but was always cared for by her family. Sometimes Bertha was heavily burdened with caring for her daughter, and from time to time she was probably ashamed of Martha’s disability. Nevertheless, Martha remained at home until the age of 21, thanks in part to the support of her sisters. It was only when the bombings began that the family became overwhelmed. On 18 July 1944, Martha was admitted to the psychiatric clinic in Bremen. From there, she was taken to the Lüneburg institution and nursing home in a collective transport on 23 July 1944.

Her father visited Martha at least twice. The family had the impression early on that Martha was not getting enough to eat, a situation that was to continue for many months. On 18 April 1945, the day Lüneburg was liberated by the British, Martha died. The official cause of death was: »Underlying condition: idiocy. Subsequent condition: exhaustion.« It is highly likely that she was killed by medication. Starvation cannot be ruled out either.

In September 1942, Minister of Justice Otto Thierack and Heinrich Himmler agreed to send prisoners in preventive detention to concentration camps. There, they were to die as a result of hard labour. They were marked with a green triangle on their prison uniforms. Approximately 2,300 prisoners in preventive detention were sent to the Neuengamme concentration camp. Among them were five prisoners from the Lüneburg mental hospital, who were transferred there on 31 March 1944.

After 33 previous convictions, Willi Demmer was sent to Wolfenbüttel Prison in 1940. From there, he was transferred to the Lüneburg Mental Hospital for preventive detention at his own request. After his early release to the Neuengamme concentration camp, he was promoted to »Kapo« (guard) at the Husum-Schwesing satellite camp in November 1944. He was later brought before a military court for this.

Portrait from the medical records of Willi Demmer, Langenhorn Sanatorium, around 1941.

Hamburg State Archives 352-8/7 Langenhorn State Hospital No. 30590.

Letter from Mariechen Salau to Willi Demmer dated 25 March 1944.

NLA Hanover Lower Saxony 330 Lüneburg Acc. 2004/134 No. 03095.

ROBERT SALAU (1911 – 1945)

The sick people who were transferred to the Neuengamme concentration camp knew each other well. Robert Salau’s sister was friends with Willi Demmer. This is evident from a letter. Her brother Robert had been sent to preventive detention in Lüneburg after committing many minor crimes, most recently for stealing six tins of herring. Salau and Demmer’s paths diverged in Neuengamme, as Salau was sent to the Hannover-Stöcken satellite camp, where he died in March 1945.

Robert Salau came from Lüneburg and had 22 siblings. He went to Wesermünde (Bremerhaven) to work in the fishing industry and signed on to various ships. When he was not needed as a fishing assistant, he earned money in the fish industry. Sometimes he stole trousers, sometimes fish. Eventually, a court ordered his preventive detention. In 1937, he was forcibly sterilised. After being released to the Neuengamme concentration camp, he was sent to the Hannover-Stöcken satellite camp. There he was forced to perform hard labour in the accumulator factory. He was shot and buried at Maschsee Lake as French prisoner of war »Robert Salan«.

»DECENTRALIZOWANA EUTANAZJA«

Zakończenie »Aktion T4« nie oznaczało końca mordowania dorosłych pacjentów. Proces ten był kontynuowany. Łącznie ponad 200 000 chorych osób zamordowano za pomocą leków oraz poprzez niedożywienie i niedostateczne odżywianie. Dorosłych pacjentów z Lüneburga przenoszono do ośrodków zagłady, gdzie mordowano ich za pomocą leków. Wysokie wskaźniki śmiertelności sugerują, że dorosłych pacjentów mordowano również za pomocą leków i poprzez głodzenie w Lüneburgu.

Dziewięciu pacjentów, którzy w pewnym momencie swojego życia zostali przyjęci do placówki w Lüneburgu, zostało przeniesionych do ośrodka zagłady w Hadamar w latach 1942 i 1943. Wśród nich były trzy osoby urodzone w Lüneburgu: Wilhelmine Dankert, Martin Bey i Heinz Eckhardt. Tylko Wilhelmine Dankert przeżyła. Pozostali zmarli z głodu lub zostali zamordowani za pomocą leków.

W przypadku aktu zgonu Otto Genzera urząd stanu cywilnego w Hadamar wykorzystał tylną stronę formularza, który pierwotnie był przeznaczony do oceny osób chorych na podstawie cech biologicznych związanych z rasą.

Archiwum Pamięci Hadamar. 12 K n. 3478.

Akt zgonu Wilhelma Leuchtmanna został sporządzony na wyrwanej stronie z księgi rachunkowej.

List do Karla Petersohna z dnia 2 kwietnia 1943 r.

Archiwum Pamięci Hadamar. 12 K nr 1760.

Po pierwszej wojnie światowej wielu żołnierzy powróciło do domów z zespołem stresu pourazowego, w tym Wilhelm Leuchtmann (1886–1943) z Bremy. W 1919 roku został przyjęty do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu, a następnie przeniesiony do Wunstorfu. Stamtąd na początku 1943 roku wraz z Otto Genzerem (1876–1943), pacjentem ze szpitala w Lüneburgu, został przewieziony do Hadamar. Otto Genzer został zamordowany pięć dni po przybyciu, a Wilhelm Leuchtmann cztery tygodnie później.

8 września 1943 r. 298 pacjentów z zakładu i domu opieki w Lüneburgu zostało przeniesionych do ośrodka zagłady w Pfafferode (Mühlhausen). Około 250 z nich zostało zamordowanych. Odpowiada to śmiertelności wynoszącej ponad 80 procent. Jest wysoce prawdopodobne, że pacjenci zostali zamordowani w Pfafferode za pomocą leków i głodu.

Pocztówka przedstawiająca szpital państwowy Pfafferode w Mühlhausen, budynek administracyjny, około 1912 roku.

ArEGL 99.

ANNA GOLLA (1918 – 1944)

Dowód osobisty Anny Gollas z Rzeszy Niemieckiej, 20 marca 1942 r.

Własność prywatna Angeliki Beltz.

Anna Golla była siostrą Augusta Golli, ofiary programu »T4«. Zachorowała dwa lata po swoim bracie. Została przeniesiona do ośrodka zagłady w Pfafferode. Jej matka próbowała utrzymywać kontakt z córką poprzez listy i bardzo się o nią martwiła. Straciła już syna w wyniku »eutanazji«.

List od Christine Golla do Anny Golla, 1 września 1944 r. Anna Golla zmarła 11 października 1944 r. z powodu niedożywienia.

Kopia będąca prywatną własnością Angeliki Beltz.

»[…] My, rodzice Anny Golli, chcielibyśmy prosić o informacje na temat stanu zdrowia naszej córki, ponieważ w podeszłym wieku martwimy się […] ponieważ wciąż mamy nadzieję, że wyzdrowieje i ponieważ pragniemy ją ponownie zobaczyć«.

Pięć dni po przyjęciu jego matki Kathariny do zakładu, Karl Mählmann został przeniesiony do Pfafferode 8 września 1943 roku. Przekreślony wpis wyraźnie wskazuje, że dwa lata wcześniej powinien był zostać przeniesiony do ośrodka zagłady Pirna-Sonnenstein.

Fragment dokumentacji medycznej Karla Mählmanna.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 n. 01334.

Gertrud, Herbert i Gerhard Glass, 1938.

NLA Hanower Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 1560,

NLA Hanower Hann. 138 Lüneburg Acc. 103/88 n. 441,

NLA Hanower Hann. 138 Lüneburg Acc. 102/88 n. 1630.

GERTRUD (1916–1945), HERBERT (1919–1945) I GERHARD GLASS (1921–1944)

Rodzeństwo Glass urodziło się w Wilhelmsburgu i od urodzenia uważano je za upośledzone umysłowo. Ich rodzicami byli inspektor Kurt Glass i Melitta z domu Döge. Dzieci uczęszczały do szkoły specjalnej, ale nie otrzymywały żadnych świadectw szkolnych ze względu na brak osiągnięć w nauce. W latach 30. XX wieku rodzina przeniosła się z Wilhelmsburga do Sassendorfu (powiat Lüneburg).

W 1937 roku rodzeństwo zostało zgłoszone do sterylizacji. Herbert i Gerhard zostali poddani przymusowej sterylizacji 6 lipca 1938 roku, a Gertrud dzień później w szpitalu w Lüneburgu. Opór ich ojca, Kurta Glassa, nie przyniósł skutku. Rok później zachorował i został przyjęty do zakładu w Lüneburgu. Zmarł w 1939 roku.

13 maja 1942 r. troje rodzeństwa również zostało przyjętych do zakładu opiekuńczego i domu spokojnej starości w Lüneburgu.

8 września 1943 r. zostali przeniesieni do obozu zagłady w Pfafferode. Gerhard zmarł tam 7 marca 1944 r., Herbert osiem tygodni później, 15 maja 1944 r., a Gertrud rok później, 14 maja 1945 r. Wszyscy troje zmarli z głodu.

Wśród pacjentów przeniesionych do ośrodka zagłady w Pfafferode było siedmioro osób pochodzenia zagranicznego. Wszyscy oni byli robotnikami przymusowymi i zostali przyjęci do zakładu opieki i domu spokojnej starości w Lüneburgu zaledwie kilka tygodni przed przeniesieniem. Przeżyło tylko dwoje: Sofia Godula (Polska) i Heinrich Efinoff (bezpaństwowiec).

ANASTASIA IWANOWA (1890 – 1944)

Fragment opisu Anastasii Ivanovej.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 n. 00879.

Anastasia Ivanova pochodziła z Rosji i została deportowana do Niemiec. Była robotnicą przymusową i została aresztowana przez tajną policję państwową w Celle. Ponieważ dużo płakała i prawie nie reagowała, 20 sierpnia 1943 r. została przyjęta do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu na »krótki czas«. Trzy tygodnie później została przewieziona zbiorowym transportem do ośrodka zagłady w Pfafferode. Bez diagnozy, zasadniczo tylko dlatego, że znalazła się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie i była robotnicą przymusową, została przeniesiona. Zmarła 9 września 1944 r. w Pfafferode. Jest ofiarą »zdecentralizowanej eutanazji«.

EKATHARINA TARANOWA (1926 – 1944)

Ekatharina Taranowa była nieletnia, kiedy została przyjęta do zakładu opiekuńczego i domu spokojnej starości w Lüneburgu. Pochodziła z Rosji i została deportowana do Niemiec. Była robotnicą przymusową w »Mieście Samochodu KdF« (Wolfsburg) i mieszkała tam w »Ostlager« (Obóz Wschodni). Kiedy zachorowała, lekarz obozowy podejrzewał schizofrenię. Max Bräuner nie był w stanie tego potwierdzić po jej przyjęciu 24 maja 1943 r. Bez diagnozy, zasadniczo tylko dlatego, że była robotnicą przymusową, została przeniesiona do ośrodka zagłady Pfafferode. Zmarła tam 13 stycznia 1944 r. Jest ofiarą »zdecentralizowanej eutanazji«.

Fragment charakterystyki Ekateriny Taranovej.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 n. 02480.

Po przeniesieniu 483 pacjentów z placówki w Lüneburgu do ośrodków zagłady wiosną 1941 r. i kolejnych 298 we wrześniu 1943 r., wolne łóżka zajęli pacjenci z Bremy (co najmniej 121), Hamburga-Langenhorn (około 223 kobiety i 253 mężczyzn), Hanoweru-Langenhagen (około 92 kobiety i 46 mężczyzn) oraz Wunstorfu (około 35 kobiet i 118 mężczyzn). Wielu z nich zostało zamordowanych w Lüneburgu w ramach programu »zdecentralizowanej eutanazji«.

Dla wielu osób przeniesienie do »szpitala alternatywnego« w Lüneburgu nie oznaczało ratunku. Ponad jedna trzecia pacjentów nie przeżyła pobytu w tym miejscu. 8 września 1943 r. 35 pacjentów zostało przeniesionych do ośrodka zagłady w Pfafferode. Dwudziestu pięciu z nich zostało tam zamordowanych. Tylko 207 z około 475 pacjentów z Hamburga-Langenhorn powróciło do szpitala. Wielu z tych, którzy powrócili, zostało wkrótce potem zamordowanych w ośrodku zagłady w Meseritz-Obrawalde.

Pocztówka przedstawiająca instytucję Langenhorn (Hamburg), 1901 r.

ArEGL 99.

Pocztówka z zakładu opiekuńczego i domu spokojnej starości w Langenhagen (Hanower), 20 stycznia 1939 r.

ArEGL 99.

Oddział męski w zakładzie i domu opieki w Wunstorfie, około 1945 roku.

Własność prywatna Heinera Wittrocka.

Fragment dokumentacji medycznej Rudolfa Fahrenholza.

NLA Hanower Hann. 155 Lüneburg Acc. 2004/085 n. 01802.

Rudolf Fahrenholz (1920–1944) z Ottersbergu (Verden) został po raz pierwszy przyjęty do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu w wieku 16 lat. Po zwolnieniu został poddany przymusowej sterylizacji. Kiedy ponownie przeżył kryzys, został przyjęty po raz drugi i przez pięć miesięcy torturowany za pomocą terapii szokowej insuliną. 8 września 1943 r. został przeniesiony do ośrodka zagłady w Pfafferode, gdzie 3 lutego 1944 r. zginął śmiercią gwałtowną.

Martha Ossmer na kolanach ojca, około 1928 roku. To jedyne zdjęcie, na którym się znajduje.

Własność prywatna Christel Banik.

W wyniku alianckiej wojny powietrznej, w okresie od stycznia 1944 r. do marca 1945 r. co najmniej 121 pacjentów z Bremy zostało przeniesionych do Lüneburga w ramach transportów zbiorowych. Połowa z nich nie przeżyła pobytu w placówce i domu opieki w Lüneburgu. Jedną z nich była dwudziestoletnia Martha Ossmer. Podczas tymczasowego pobytu w klinice w Bremie, gdzie jej matka dochodziła do siebie po bombardowaniu, została przeniesiona do Lüneburga wbrew woli rodziców i zamordowana.

MARTHA OSSMER (1924 – 1945)

Martha Ossmer w wieku czterech lat na kolanach swojego ojca Christiana, 1928 r.

Bertha i Christian Ossmer, Boże Narodzenie 1933 r.

Siostry Marthy, Käthe i Elfriede Ossmer, Boże Narodzenie 1933 r.

Własność prywatna Christel Banik.

Martha Ossmer urodziła się 22 maja 1924 roku w Bremie. Ojciec Marthy, Christian, był pracownikiem fabryki drewna. Jej matka, Bertha, była gospodynią domową. Martha miała dwie młodsze siostry, Elfriede i Käthe. Poród Marthy był bardzo trudny i wystąpiły komplikacje. Podczas porodu kleszczowego doszło do poważnego zdeformowania kości czaszki. Lekarz wymusił wówczas powrót czaszki do pierwotnego kształtu, prawdopodobnie uszkadzając przy tym mózg Marthy. Spowodowało to upośledzenie umysłowe. Martha nie potrafiła mówić, późno nauczyła się chodzić i nie potrafiła wchodzić po schodach. Potrzebowała pomocy w wielu codziennych czynnościach, takich jak jedzenie i korzystanie z toalety. Lekarze wielokrotnie doradzali jej rodzicom, aby umieścili Marthę w domu opieki. Jednak jej rodzice nie chcieli tego. Martha nie uczęszczała do szkoły specjalnej, ale zawsze była pod opieką rodziny. Czasami Bertha była bardzo obciążona opieką nad córką i prawdopodobnie od czasu do czasu wstydziła się niepełnosprawności Marthy. Niemniej jednak Martha pozostała w domu do 21 roku życia, częściowo dzięki wsparciu swoich sióstr. Dopiero gdy rozpoczęły się bombardowania, rodzina nie była w stanie sobie poradzić. 18 lipca 1944 roku Martha została przyjęta do kliniki psychiatrycznej w Bremie. Stamtąd 23 lipca 1944 roku została przewieziona zbiorowym transportem do zakładu i domu opieki w Lüneburgu.

Jej ojciec odwiedził Marthę co najmniej dwa razy. Rodzina od początku miała wrażenie, że Martha nie otrzymuje wystarczającej ilości pożywienia, a sytuacja ta miała trwać przez wiele miesięcy. 18 kwietnia 1945 r., w dniu wyzwolenia Lüneburga przez Brytyjczyków, Martha zmarła. Oficjalną przyczyną śmierci było: »Stan podstawowy: idiotyzm. Stan następczy: wyczerpanie«. Bardzo prawdopodobne jest, że została zabita za pomocą leków. Nie można również wykluczyć śmierci z głodu.

We wrześniu 1942 r. minister sprawiedliwości Otto Thierack i Heinrich Himmler uzgodnili wysłanie więźniów przebywających w areszcie prewencyjnym do obozów koncentracyjnych. Tam mieli umrzeć w wyniku ciężkiej pracy. Na mundurach więziennych mieli zielony trójkąt. Około 2300 więźniów aresztu prewencyjnego zostało wysłanych do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Wśród nich było pięciu więźniów ze szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu, którzy zostali tam przeniesieni 31 marca 1944 roku.

Po 33 wcześniejszych wyrokach skazujących Willi Demmer został wysłany do więzienia w Wolfenbüttel w 1940 roku. Stamtąd, na własną prośbę, został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Lüneburgu w celu zastosowania środka zabezpieczającego. Po przedterminowym zwolnieniu do obozu koncentracyjnego Neuengamme, w listopadzie 1944 roku awansował na stanowisko »Kapo« (strażnika) w obozie satelickim Husum-Schwesing. Później został za to postawiony przed sądem wojskowym.

Portret z dokumentacji medycznej Williego Demmera, sanatorium Langenhorn, około 1941 r.

Archiwum Państwowe w Hamburgu 352-8/7 Szpital Państwowy Langenhorn n. 30590.

List Mariechen Salau do Williego Demmera z dnia 25 marca 1944 r.

NLA Hanower Dolna Saksonia 330 Lüneburg Acc. 2004/134 n. 03095.

ROBERT SALAU (1911 – 1945)

Chorzy, którzy zostali przeniesieni do obozu koncentracyjnego Neuengamme, dobrze się znali. Siostra Roberta Salau była przyjaciółką Williego Demmera. Świadczy o tym list. Jej brat Robert został wysłany do aresztu prewencyjnego w Lüneburgu po popełnieniu wielu drobnych przestępstw, ostatnio za kradzież sześciu puszek śledzi. Drogi Salau i Demmera rozeszły się w Neuengamme, ponieważ Salau został wysłany do obozu satelitarnego Hannover-Stöcken, gdzie zmarł w marcu 1945 roku.

Robert Salau pochodził z Lüneburga i miał 22 rodzeństwo. Wyjechał do Wesermünde (Bremerhaven), aby pracować w przemyśle rybnym i zatrudniał się na różnych statkach. Kiedy nie był potrzebny jako pomocnik rybaka, zarabiał pieniądze w przemyśle rybnym. Czasami kradł spodnie, czasami ryby. Ostatecznie sąd nakazał jego areszt prewencyjny. W 1937 roku został poddany przymusowej sterylizacji. Po zwolnieniu do obozu koncentracyjnego Neuengamme został wysłany do obozu satelitarnego Hannover-Stöcken. Tam zmuszano go do ciężkiej pracy w fabryce akumulatorów. Został zastrzelony i pochowany nad jeziorem Maschsee jako francuski jeniec wojenny »Robert Salan«.